9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

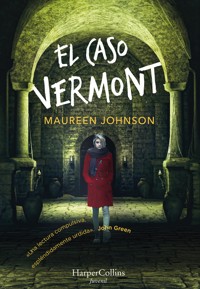

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Harperkids

- Sprache: Spanisch

Stevie Bell es una entusiasta fan de la investigación criminal. ¿Y qué mejor lugar para profundizar en sus conocimientos que la Academia Ellingham, el centro privado fundado en 1930 por el millonario excéntrico Albert Ellingham en las remotas montañas de Vermont? La prestigiosa y exclusiva academia, en la que solo se acepta a un reducido número de alumnos brillantes, fue la escena de un crimen que lleva décadas sin resolver y del que Stevie lo sabe casi todo. Coincidiendo con la llegada de Stevie, el pasado sale de su tumba y la muerte vuelve a visitar la misteriosa Academia que se esconde en el monte Vermont. "Maureen Johnson posee una imaginación absolutamente original, una apasionada colección de convicciones morales, un extraordinario sentido de la valentía y el ridículo y escribe frases bellísimas. Leed todo lo que escriba." E. Lockhart

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 502

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Título original: Truly Devious

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A., 2019

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

www.harpercollinsiberica.com

© del texto: Maureen Johnson, 2018

© de la traducción: Sonia Fernández-Ordás, 2018

© Publicado por primera vez por Katherine Tegen Books, un sello de HarperCollins Publishers

© de las imágenes de la cubierta: Shutterstock y Unholyvault | Dreamstime

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Diseño de cubierta: Elsa Suárez

ISBN: 978-84-17222-44-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Oficina Federal de Investigación

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Agradecimientos

Para todos los que alguna vez han soñado con encontrar un cadáver en la biblioteca

OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (FBI)

Imagen fotográfica de una carta recibida en la residencia Ellingham el 8 de abril de 1936.

3 de abril de 1936, 6:00 p. m.

Sabes que no puedo dejarte marchar…

EL DESTINO DE DOTTIE EPSTEIN HABÍA QUEDADO SENTENCIADO UN AÑOantes en forma de llamada al despacho del director.

No era la primera vez.

A Dolores Epstein nunca la mandaban a dirección por ninguno de los motivos habituales: pelearse, copiar, sacar malas notas, faltar a clase… A Dottie siempre la llamaban por asuntos más complicados: diseñar sus propios experimentos químicos, cuestionar los conocimientos de su profesor sobre geometría no euclidiana o leer libros en clase porque, como ya se sabía la lección, prefería pasar el tiempo haciendo algo útil.

–Dolores –le decía siempre el director–, no puedes ir por ahí comportándote como si fueses más inteligente que los demás.

–Pero es que lo soy –respondía ella. No con arrogancia, sino porque era cierto.

Aquella vez, Dottie no sabía muy bien qué había hecho. Había forzado la puerta de la biblioteca para buscar un libro, pero estaba casi segura de que nadie se había enterado. Dottie se conocía cada palmo del instituto, había aprendido a abrir todas las cerraduras y había curioseado en todos los armarios, alacenas y recovecos. No lo hacía con mala intención. Simplemente lo hacía por si encontraba algo o por comprobar que se podían abrir.

Cuando llegó al despacho del director, el señor Phillips ya la esperaba sentado detrás de su enorme escritorio. Había además otra persona, un hombre de pelo entrecano con un traje gris impecable. Estaba sentado a un lado, iluminado por un haz de luz procedente de la ventana. Parecía salido de una película. De hecho, en cierto modo tenía que ver con las películas.

–Dolores –dijo el señor Phillips–, este es el señor Albert Ellingham. ¿Sabes quién es el señor Ellingham?

Por supuesto que sí. Todo el mundo lo sabía. Albert Ellingham era el propietario de Aceros Americanos, el diario New York Evening Star y la productora cinematográfica Fantastic. Era incalculablemente rico. El tipo de persona a la que uno podía imaginar literalmente nadando en la abundancia.

–El señor Ellingham tiene que darte una estupenda noticia. Eres una chica con suerte.

–Acércate y siéntate, Dolores –le indicó el señor Ellingham al tiempo que señalaba la silla vacía al otro lado de la mesa del director.

Dottie se sentó y el famoso señor Ellingham se inclinó hacia delante hasta apoyar los codos en las rodillas y cruzar sus manos grandes y bronceadas. Dottie nunca había visto a nadie tan bronceado en pleno mes de marzo. Esta, por encima de cualquier otra, era la señal indicativa de la fortuna del señor Ellingham. Podía ser dueño del sol, si quería.

–Me han hablado mucho de ti, Dolores –dijo–. El señor Phillips me ha contado lo inteligente que eres. Catorce años y ya en primero de bachillerato. ¿Has aprendido latín y griego tú sola? Haces traducciones, según tengo entendido.

Dottie asintió con timidez.

–¿Te aburres a veces en clase? –preguntó.

Dottie miró nerviosa al director, pero el hombre sonrió y le hizo un gesto de ánimo.

–A veces –admitió Dottie–, pero la culpa no es del instituto.

Los dos hombres rieron al oír sus palabras, y Dottie se relajó un poco. No mucho, pero sí un poco.

–He fundado un centro de enseñanza, Dolores –continuó el señor Ellingham–. Un sitio nuevo donde personas especiales como tú podrán aprender siguiendo su propio ritmo, a su manera y de la forma que más les convenga. Creo firmemente que el aprendizaje es un juego, un juego apasionante.

El director bajó la vista hacia el papel secante de su escritorio unos instantes. Probablemente, la mayoría de los directores no considerarían el aprendizaje como un juego, pero nadie iba a contradecir al gran Albert Ellingham. Si decía que el aprendizaje era un juego, era un juego. Si hubiera dicho que el aprendizaje era un elefante sobre patines con un vestido verde, también lo habrían aceptado. Cuando te sobran poder y dinero puedes determinar el significado de las palabras.

–He escogido a treinta alumnos de distintos perfiles para que estudien en mi centro y me gustaría que tú fueras uno de ellos –prosiguió el señor Ellingham–. No existirá ninguna restricción y tendrás acceso a todo lo que necesites. ¿Te gustaría?

A Dottie le entusiasmó la idea. Pero también vio un problema inmediato e ineludible.

–Mis padres no tienen dinero –dijo sin rodeos.

–El dinero nunca debería suponer un obstáculo para la educación –repuso el señor Ellingham con amabilidad–. Mi academia es gratuita. Si aceptas, serás mi invitada.

Parecía demasiado bonito para ser cierto…, pero era cierto. Albert Ellingham le envió un billete de tren y cincuenta dólares para sus gastos. Unos meses más tarde, Dottie Epstein, que jamás había salido de Nueva York, se encontró viajando hacia las montañas de Vermont rodeada de más árboles de los que había visto en su vida.

La academia tenía una fuente enorme que le recordó a la de Central Park. Los edificios de piedra y ladrillo parecían salidos de un cuento. Su habitación en la Casa Minerva era grande pero acogedora y tenía chimenea (hacía frío allí arriba). Había libros, muchísimos libros interesantes, y podías tomar prestados los que quisieras y leer lo que te apeteciera sin sanciones si los devolvías con algo de retraso. Los profesores eran muy amables. Tenían un laboratorio de ciencias de verdad. Aprendían botánica en el invernadero. Aprendían danza con una mujer llamada señora Scottie, que andaba por ahí en mallas y llevaba fulares y unos llamativos brazaletes que le cubrían los brazos.

El señor Ellingham vivía en el campus con su esposa, Iris, y su hija de tres años, Alice. Algunos fines de semana recorrían la avenida coches carísimos y de ellos bajaban personas vestidas con ropa deslumbrante. Dottie reconoció al menos a dos estrellas de cine, un político y un cantante famoso. Esos fines de semana también venían bandas de Burlington y Nueva York y se oía la música en la Casa Grande hasta altas horas de la noche. A veces, los invitados del señor Ellingham paseaban por el campus y la pedrería de los vestidos resplandecía a la luz de la luna. Ni siquiera en Nueva York había estado tan cerca de tanto personaje famoso.

El personal de limpieza procuraba recogerlo todo, pero las instalaciones eran extensas y estaban llenas de recovecos, así que dejaban rastros por todas partes. Una copa de champán aquí, un zapato de raso allá… Incontables colillas aplastadas, plumas, abalorios y demás residuos típicos de las personas ricas y majestuosas. A Dottie le encantaba recoger todas las cosas raras que encontraba y guardarlas en lo que ella llamaba su museo. Su mejor hallazgo fue un encendedor de plata. Lo encendía y lo apagaba, y le fascinaba su suavidad. Por supuesto, al final acabaría por devolverlo; solo quería tenerlo con ella durante algún tiempo.

Como Ellingham dejaba vía libre a sus alumnos en lo referente al trabajo, el estudio y el ocio, Dottie pasaba mucho tiempo sola. Vermont era un sitio distinto; nada que ver con bajar por las escaleras de incendios o trepar por las tuberías. Se acostumbró enseguida a la arboleda y a husmear por los límites de las instalaciones. Fue así como, en una de sus primeras salidas tras llegar a Ellingham en otoño, encontró el túnel. Estaba explorando el bosque. Dottie nunca había experimentado nada parecido a aquel espeso manto de hojas y aquel silencio absoluto solo interrumpido por algún que otro crujido de ramas. Hasta que oyó un ruido que le resultó familiar: el sonido de algo fino y metálico bajo sus pies. Lo reconoció inmediatamente. Era exactamente igual que el ruido que hacía una tapa de alcantarilla al pisarla.

Dottie abrió la tapa y descubrió unos escalones de hormigón que conducían directamente bajo tierra. Se encontró en el interior de un túnel oscuro de ladrillo, seco y bien cuidado. Le picó la curiosidad. Utilizó el encendedor de plata para orientarse hasta llegar a una sólida puerta con un panel deslizante a la altura de los ojos. Reconoció lo que era al instante; los había por toda la ciudad. Era la puerta de un local clandestino.

No tenía el pestillo echado. Nada en aquel túnel parecía demasiado fiable. Estaba allí para que lo explorasen. La puerta se abrió para dar paso a una estancia de apenas un metro cuadrado con el techo muy alto. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y estos estaban llenos de botellas de vino y licores de todo tipo. Dottie examinó las historiadas etiquetas de las botellas de colores. Las había en francés, alemán, ruso, español, griego… Toda una biblioteca del alcohol.

Había unos escalones excavados en una de las paredes, como si fuesen parte de una escalera de obra. Dottie los subió y abrió la trampilla que encontró en lo alto. De pronto, se vio en el interior de una estructura abovedada con el techo de cristal. El suelo estaba cubierto de alfombras y cojines, varios ceniceros y unas cuantas copas de champán. Se subió al banco adosado a la pared que la recorría por entero y se dio cuenta de que se encontraba en una pequeña isla en medio del lago artificial que había detrás de la Casa Grande de Ellingham.

¡Un escondite secreto! El escondite secreto más perfecto del mundo. Decidió que sería su lugar de lectura. Dottie Epstein pasó muchos ratos en aquel lugar, arrebujada en una manta de piel, con una pila de libros al lado. Nunca la pillaron, pero estaba segura de que aunque la descubriera el mismísimo señor Ellingham, no le importaría. Era un hombre muy amable y divertido.

No había sitio en el mundo más seguro que aquel.

Ese día de abril amaneció particularmente extraño y brumoso, empañando los huecos entre los árboles y cubriendo Ellingham con un manto de niebla. Dottie decidió que el día se prestaba para leer una novela de misterio. Sherlock Holmes sería perfecto. Ya había leído todos los libros de Sherlock Holmes, pero releer era uno de sus placeres favoritos y aquella niebla era como la del Londres que describían las novelas.

Había aprendido a distinguir cuáles eran las horas más favorables para ir a la pequeña cúpula. Era lunes por la tarde; no habría nadie de la familia. El señor Ellingham había salido en coche por la mañana y la señora Ellingham después de comer. Dottie sacó el volumen de novelas de Sherlock Holmes de la biblioteca y se encaminó hacia su lugar secreto.

Aquel día, la vista desde el interior de la pequeña cúpula de cristal era como si se encontrase dentro de una nube. Dottie se tumbó en el suelo, se tapó con la manta de piel y abrió el libro. Enseguida se perdió por las calles de Londres. ¡El juego había comenzado!

Estaba tan absorta en la lectura que no se percató del ruido que sonó justo debajo de su cuerpo. Alguien había entrado en el cuartito de los licores y subía los escalones. Alguien estaba allí mismo. Sin tiempo para escabullirse, Dottie se escondió bajo la pesada manta de piel y se apretó cuanto pudo contra la pared, tratando de camuflarse entre un montón de cojines. Quédate en el suelo. Sé un bulto.

Oyó el chirrido de la trampilla al abrirse y el ruido sordo cuando volvió a cerrarse sobre la piedra. La persona entró en la sala y se quedó tan solo a un palmo de la cara de Dottie. Rezó para que no la pisara. Se encogió aún más bajo la manta.

La persona se apartó de ella y dejó algo en el suelo. Dottie se arriesgó a levantar el borde de la manta un par de centímetros y vio una mano enguantada que sacaba cosas de un saco y las iba colocando en el suelo. Volvió a arriesgarse y levantó la manta un par de centímetros más para tener una mejor perspectiva. Había una linterna, unos prismáticos, una soga y algo que brillaba.

Lo que brillaba era un juego de esposas, como las que tenía su tío, agente de policía.

¿Una linterna, unos prismáticos, una soga y unas esposas?

Una súbita oleada de adrenalina la invadió de arriba abajo y disparó el ritmo de sus pulsaciones. Algo no iba bien. Dejó que la manta volviera a caer sobre su rostro y se acurrucó aún más, con la cara apretada contra el suelo y la nariz aplastada. La persona se movió por la sala varios minutos arrastrando los pies. Después se hizo un repentino silencio. ¿Se habría ido? Si alguien hubiera cerrado la puerta de la trampilla lo habría oído, pues estaba junto a su cabeza.

Recibió su propio aliento caliente contra la cara. No tenía ni idea de qué estaba ocurriendo, pero comenzó a sentirse mareada. Se puso a contar. Cuando llegó a quinientos y siguió sin oír ni un ruido, decidió por fin volver a levantar el borde de la manta muy despacio. Solo un dedo. Una pizca más.

No había nadie en su campo de visión. Apartó la manta un poco más. Nada. Iba a destaparse del todo cuando…

–Hola –dijo una voz.

Dottie sintió que se le paraba el corazón.

–No tengas miedo –continuó la voz–. Puedes salir.

Ya no tenía sentido seguir escondiéndose. Dottie salió reptando de debajo de la manta sin soltar su libro. Miró a la persona desconocida, luego los objetos que había en el suelo.

–Son para el juego –indicó.

¿El juego? ¡Claro! A los Ellingham les encantaban los juegos. Siempre estaban jugando con sus invitados a sofisticadas búsquedas del tesoro y adivinanzas. El señor Ellingham había llenado las casas de los alumnos de juegos de mesa como el Monopoly, y a veces él mismo se sentaba a jugar con ellos. Linterna. Soga. Prismáticos. Esposas. Podría tratarse de un juego. A veces en el Monopoly también había elementos un poco raros.

–¿Qué tipo de juego? –preguntó Dottie.

–Es un poco complicado –respondió aquella persona–. Pero va a ser muy divertido. Tengo que esconderme. ¿Tú también estabas escondiéndote aquí?

–Para leer –contestó Dottie. Le mostró el libro e intentó que no le temblaran las manos.

–¿Sherlock Holmes? Me encanta Sherlock Holmes. ¿Qué novela estás leyendo?

–Estudio en escarlata.

–Es buena. Adelante, sigue leyendo. No quiero interrumpirte.

Sacó un cigarrillo, lo encendió y empezó a fumar sin dejar de mirarla.

Dottie había visto antes a aquella persona. Seguramente era alguien que había participado en los elaborados juegos de los Ellingham. Pero Dottie era una chica de Nueva York que había visto lo suficiente para darse cuenta de cuándo pasaba algo raro. La expresión de sus ojos. El tono de voz. Su tío el policía siempre le recalcaba: «Confía en tu instinto, Dottie. Si alguien o algo te causa mala impresión, aléjate. Márchate y ven a buscarme».

El instinto de Dottie le indicó que se alejara. Pero con tiento. Con naturalidad. Abrió el libro e intentó concentrarse en las palabras que tenía ante sus ojos. Siempre llevaba un lápiz metido en la manga para tomar algún apunte. Cuando la persona desconocida apartó la vista para mirar a través del cristal, deslizó el lápiz hacia la mano, con una maniobra que había ido perfeccionando con el tiempo, y subrayó una frase. No era gran cosa, pero era una manera de dejar una nota escrita que quizá alguien entendería si…

Nadie lo entendería, y el si era demasiado terrorífico para tan siquiera pensar en él.

Volvió a guardar el lápiz en la manga. No podía continuar fingiendo. Sus ojos no eran capaces de seguir las palabras. Temblaba de la cabeza a los pies.

–Tengo que devolver esto en la biblioteca –dijo–. No le diré a nadie que usted está aquí. Odio que la gente se chive de algo que he hecho.

Como respuesta, recibió una sonrisa, pero era una sonrisa extraña. No una sonrisa sincera. Demasiado forzada.

En aquel momento, Dottie fue plenamente consciente de que se encontraba en una estructura en medio de un lago, en la ladera de una montaña. Por su cabeza pasaron todos los supuestos posibles y se dio cuenta de que los próximos segundos iban a ser decisivos. El ritmo de su corazón se ralentizó y el sonido de sus pulsaciones le retumbó en la cabeza. El tiempo transcurría con lentitud. Había leído muchas novelas en las que la muerte se hacía presente como personaje, como una fuerza palpable. Ahora sentía esa fuerza en aquella sala, un visitante silencioso en aquel espacio.

–Tengo que irme –dijo con voz pastosa.

Echó a andar hacia la trampilla y la otra persona se movió en la misma dirección. Eran como jugadores en un tablero de ajedrez que realizaban una jugada hacia un desenlace inevitable.

–Sabes que no puedo dejarte marchar. Ojalá pudiera.

–Sí puede –repuso Dottie–. Sé guardar un secreto.

Aferró su Sherlock Holmes. Nada malo podría pasarle si seguía con Sherlock Holmes. Sherlock la salvaría.

–Por favor –insistió.

–Lo siento mucho –dijo la otra persona en un tono que le pareció de sincero pesar.

Solo quedaba un único movimiento en la partida, y Dottie sabía que no era bueno. Pero cuando ya no te quedan casillas libres en el tablero, uno hace lo único que puede hacer. Se lanzó hacia la trampilla. No había tiempo para colocar los pies en los escalones; dejó caer el libro y saltó al hueco oscuro. Braceó a ciegas. Sus dedos resbalaron por el borde de los peldaños, pero no pudo agarrarse. Estaba cayendo. El suelo la esperaba de manera irremediable.

Tuvo un instante fugaz de consciencia cuando aterrizó. Sintió un dolor casi dulce y algo caliente que formó un charco a su alrededor. La otra persona descendió por la escalera. Dottie intentó moverse, arrastrarse por el suelo, pero no sirvió de nada.

–Ojalá no hubieras venido –dijo aquella persona–. En serio.

Cuando la oscuridad se cernió sobre Dottie, lo hizo de manera rápida y total.

EXTRACTO DE ASESINATOS EN LA MONTAÑA: EL CASO VERMONT

La Academia Ellingham estaba situada en la ladera de una montaña cuyo nombre oficial era Monte Morgan. Nadie la llamaba Monte Morgan. Allí se la conoció siempre como Monte Hatchet o «la Gran Hacha», por la protuberancia de la cumbre, que recuerda a una de esas herramientas del mismo nombre.

A diferencia de las montañas que la rodean, muy frecuentadas por esquiadores y turistas, el Monte Hatchet estaba en su mayor parte cubierto de vegetación y sin explotar. Les gustaba a los montañeros y también a los solitarios, a los observadores de aves y a la gente que disfruta vadeando riachuelos y perdiéndose en la espesura. En 1928, cuando llegó Albert Ellingham, la gente evitaba acercarse a la Gran Hacha. No existía ninguna carretera que subiera a su cumbre, ni siquiera una pista forestal. Los bosques eran demasiado frondosos, el río demasiado profundo. Además, había demasiados desprendimientos. Era todo demasiado extraño y salvaje.

Cuenta la leyenda que Albert Ellingham había llegado a aquel lugar por equivocación mientras buscaba el club náutico de Burlington. No está nada claro cómo una persona pudo encontrarse de pronto en la ladera de una montaña deshabitada en 1928, pero así fue, y decidió que el paraje era perfecto. Llevaba largo tiempo acariciando el sueño de fundar un centro de enseñanza donde poner en práctica sus propios principios e ideas: tomar el aprendizaje como un juego, mezclar a alumnos ricos y pobres que estudiarían juntos, aunque cada uno a su propio ritmo. El aire era puro, el trino de los pájaros cristalino. No había nada que pudiera distraer a los alumnos de su objetivo.

Ellingham compró una finca enorme por el triple de su precio de venta. Pasaron varios años hasta que la dinamita logró allanar el terreno lo suficiente para construir la academia. Se abrieron carreteras. La compañía telefónica instaló cables y varias cabinas a lo largo del camino. Sin prisa pero sin pausa, el Monte Hatchet quedó conectado con el mundo mediante una pista de tierra, unos cables y un flujo constante de personas y suministros.

La Academia Ellingham, como la llamarían, no iba a ser únicamente un centro de enseñanza; los Ellingham también se hicieron una casa, justo en el centro del campus. Y tampoco sería una casa más. Sería la casa más lujosa de todo Vermont, tan grande como los edificios más grandes de Burlington o Montpelier.

Albert Ellingham quiso vivir dentro de su experimento, en la sede del aprendizaje. Los jardines estaban poblados de estatuas. El terreno estaba surcado por senderos zigzagueantes que no parecían tener mucho sentido. Corría el rumor de que Ellingham siguió a uno de sus gatos y mandó construir un camino de piedras por cada ruta que escogió el animal, porque «los gatos sí que saben». El rumor no era cierto, pero a Ellingham le hizo tanta gracia que empezó a correr otro rumor que aseguraba que había sido él mismo quien se lo había inventado.

Luego estaban los túneles, las falsas ventanas, las puertas que no conducían a ninguna parte…, todos los pequeños trucos arquitectónicos que volvían loco a Albert Ellingham y que convirtieron sus fiestas en eventos célebres y divertidos. Se decía que ni siquiera él conocía la localización exacta de todos los túneles y escondites, y que había ordenado a los distintos arquitectos que construyeran varios para que resultaran gratas sorpresas para quien los hallara. En resumen, era un lugar idílico y fantástico, y podría haber seguido siéndolo durante muchos años si no hubiera sido por aquella noche brumosa de abril de 1936, cuando Atentamente Perverso decidió atacar.

Los centros de enseñanza pueden ser famosos por muchas razones: sus profesores, sus alumnos, sus equipos de deporte.

Se supone que no deberían ser famosos por los asesinatos que se cometen en ellos.

1

–LO DEL ALCE ES UNA PATRAÑA –ASEGURÓ STEVIE BELL.

Su madre se volvió hacia ella con aquella expresión tan habitual en ella: de cierto cansancio, como si fingir interés por lo que Stevie estaba a punto de decir formara parte de su obligación de madre.

–¿Qué? –le preguntó.

Stevie señaló al otro lado de la ventanilla del autobús.

–¿Ves eso? –Stevie indicó una señal en la que simplemente se leía ALCES–. Hemos pasado cinco. Demasiadas promesas. Ni un alce.

–Stevie…

–También prometían desprendimientos de rocas. ¿Dónde están mis rocas desprendidas?

–Stevie…

–Creo firmemente en el valor de la verdad en la propaganda –declaró Stevie.

Sus palabras dieron paso a una larga pausa. Stevie y sus padres habían mantenido muchas conversaciones sobre la naturaleza de la verdad y de los hechos, y cualquier otro día se habría desencadenado una discusión. Pero no en aquella ocasión. Parecieron decidir, de mutuo y tácito acuerdo, que lo dejarían correr.

Al fin y al cabo, no todos los días se va una de casa para ingresar en un internado.

–No me gusta nada que no nos dejen subir en coche hasta el campus –dijo su padre, quizá por octava vez aquella mañana.

Las instrucciones de Ellingham eran muy claras en ese sentido: NO SE PUEDE SUBIR A LOS ALUMNOS EN COCHE HASTA LA ACADEMIA. DEBERÁN DEJAR EL VEHÍCULO APARCADO JUNTO A LA VERJA DE ENTRADA. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.

No existía mala intención en ello; se explicaban los motivos con toda claridad. El campus no había sido diseñado para que entrasen muchos coches. Solo tenía una carretera y no había sitio para aparcar. Para entrar o salir, se debía utilizar el autobús especial de Ellingham. Sus padres no lo vieron con buenos ojos, como si un lugar al que era difícil acceder en coche de algún modo resultase automáticamente sospechoso y coartase el don divino de la libertad americana para ir en coche adonde uno quisiera.

Pero las normas eran las normas, así que los Bell se acomodaron en aquel autobús, un vehículo de lujo con una docena de asientos, cristales tintados y una pantalla de vídeo en la que lo único que se veía era un vago reflejo de las ventanillas. Al volante se sentaba un hombre mayor de pelo canoso. No había hablado desde que los recogió en la parada, quince minutos antes, donde se había limitado a decir «¿Stephanie Bell?» y «Siéntense donde quieran. No hay nadie más». Stevie había oído hablar de la famosa desconfianza de Vermont y sabía que llamaban llaneros a los foráneos, pero había algo escalofriante en su silencio.

–Escucha –dijo su madre con delicadeza–, si cambias de opinión…

Stevie aferró el borde de su asiento.

–No voy a cambiar de opinión. Ya hemos llegado. Casi.

–Solo digo… –insistió su madre, y a continuación volvió a quedarse en silencio.

Era otra de sus conversaciones recurrentes. La mañana había estado llena de grandes éxitos y pocos temas nuevos.

Stevie giró la cabeza para mirar atrás mientras desaparecía el místico horizonte azul de Vermont, engullido por los árboles y las paredes verticales de roca donde la carretera hendía la montaña. Notó la presión en los oídos a causa del leve incremento de altitud al recorrer la carretera I-89, que se alejaba de Burlington, Vermont, para adentrarse en la naturaleza agreste. Con la sensación de que la conversación había terminado, se puso los auriculares. Estaba a punto de empezar a escuchar su podcast cuando su madre le tocó el brazo.

–Quizá no sea el mejor momento para oír esas terroríficas historias de asesinatos.

–Fueron crímenes reales –replicó Stevie sin poder contenerse. Corregir a su madre le hacía parecer pedante. Además, no quería discusiones. Nada de discusiones.

Se quitó los auriculares y enrolló el cable.

–¿Sabes algo de tu amiga? –preguntó su madre–. ¿Jazelle?

–Janelle –la corrigió Stevie–. Me ha mandado un mensaje y dice que ya está camino del aeropuerto.

–Muy bien –comentó su madre–. Te vendrá bien tener alguna amiga.

«Sé amable, Stevie. No digas que ya tienes amigos. Tienes un montón de amigos. No importa que a muchos de ellos solo los conozcas por Internet porque también frecuentan foros donde se habla de asesinatos misteriosos». Sus padres no tenían ni idea de que se pudiera conocer gente fuera del instituto sin que hubiera nada raro en ello y de que Internet era el mejor modo de contactar con personas afines. Y por supuesto también tenía amigos en el instituto, pero la relación con ellos nunca había sido del tipo que sus padres hubieran juzgado como normal, lo cual al parecer incluía fiestas de pijamas, maquillaje y visitas a centros comerciales.

Eso ahora no importaba. El futuro estaba ahí, en las montañas brumosas.

–¿Qué habías dicho que le interesaba a Janelle? –preguntó su madre.

–La ingeniería –respondió Stevie–. Construye cosas. Máquinas, aparatos…

Sus palabras provocaron un silencio escéptico.

–¿Y ese chico, Nate, es escritor? –quiso saber su madre.

–Ese chico, Nate, es escritor –confirmó Stevie.

Eran los otros dos nuevos alumnos de primero que iban a alojarse en la misma casa que Stevie. No se daba información sobre los que cursarían su segundo año. También ese detalle había circulado por la mesa de la cocina de los Bell durante varias semanas. Janelle Franklin era de Chicago. Era la portavoz nacional de ECHANDO RAMAS, un programa que estimulaba a las jóvenes de color a introducirse en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Stevie sabía un montón de cosas sobre Janelle; por ejemplo, que la habían sorprendido arreglando la tostadora (con éxito) cuando solo tenía seis años. Stevie sabía todo lo que le gustaba a su nueva amiga: construir máquinas y aparatos, ensamblar y soldar, llenar su tablero de Pinterest de técnicas de organización, las chicas con gafas, las novelas juveniles, el café, los gatos y casi todos los programas de televisión.

Stevie y Janelle ya mantenían un contacto frecuente. Así que por ahí no había problema. Amiga número uno.

El otro estudiante nuevo en Minerva era Nate Fisher. Nate era menos comunicativo y nunca contestaba a los mensajes, pero también era muy interesante. Había publicado un libro titulado Los ciclos de la luz de la luna cuando tenía catorce años: setecientas páginas de fantasía épica escritas tan solo en unos meses que primero publicó en Internet y luego en papel. Se suponía que estaba en marcha una segunda entrega.

Los dos eran el tipo de alumnos que aceptaba la Academia Ellingham.

–Parecen muy brillantes –dijo su padre–. Y tú también lo eres. Estamos orgullosos, ya lo sabes.

Stevie leyó el código oculto en la frase: «Por mucho que te queramos, no tenemos ni idea de por qué han aceptado en este centro a esta hija tan rarita que tenemos».

Así había transcurrido todo el verano, con una extraña mezcla de orgullo explícito y duda silenciada, apuntalada por la confusión sobre la manera en que se había producido aquella sucesión de acontecimientos. Al principio, los padres de Stevie ni siquiera se enteraron de que había solicitado plaza en Ellingham. La Academia Ellingham no era el tipo de sitio al que iban los Bell. Durante casi un siglo, el centro había acogido a genios creativos, pensadores radicales e innovadores. No había un formulario de solicitud de entrada, ni una lista de requisitos ni más instrucciones que: «Si estás interesado en ser admitido en la Academia Ellingham, por favor ponte en contacto con nosotros».

Eso era todo.

Una frase sencilla que volvía loco a todo estudiante prometedor. ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? Era como un acertijo de relato fantástico o de cuento de hadas, algo que te plantea el mago antes de permitirte entrar en la cueva de los secretos. Se suponía que las solicitudes para ingresar en una academia comportaban listas de requisitos inflexibles, notas medias, trabajos, recomendaciones y quizá una muestra de sangre y hasta unos compases de un musical famoso. Para Ellingham no. Solo llamar a la puerta. Llamar a la puerta de una forma adecuada y especial, que no querían describir. Tenías que ponerte en contacto y presentar algo. Buscaban una chispa. Si veían en ti esa chispa, podrías ser uno de los cincuenta alumnos que admitían cada curso. El programa solo duraba dos años, los dos cursos de bachillerato. No había que pagar matrícula. Si entrabas, era gratis. Solo tenías que lograr que te admitieran.

El autobús viró hacia el camino de salida y se detuvo en otra parada, donde esperaba otra familia. Una chica y sus padres tenían la vista puesta en sus teléfonos. La chica era increíblemente menuda, con pelo largo y oscuro.

–Qué pelo tan bonito –comentó la madre de Stevie.

Aunque era una observación sobre otra persona, hacía referencia al pelo de Stevie, que ella misma se había cortado en el baño de casa al principio de la primavera en un ataque de autorenovación. Su madre se echó a llorar al ver el pelo rubio de Stevie en el lavabo y la llevó a la peluquería para que le retocaran el corte y le dieran forma. El pelo había sido un tema importante de discusión, hasta el punto de que en un momento dado sus padres la amenazaron con no dejarla ir a Ellingham como castigo. Pero al final cedieron. La amenaza había surgido cuando los ánimos estaban aún calientes. El pelo de Stevie siempre había sido especial para su madre y, en cierto modo, por esa precisa razón debía desaparecer. Pero, fundamentalmente, Stevie pensó que le quedaría mejor corto.

Y le quedaba mejor. El pelo cortito la favorecía y era fácil de cuidar. Hubo problemas cuando se lo tiñó de rosa, y de azul, y de rosa y azul. Pero ahora había recuperado la normalidad, corto y color rubio ceniza.

El equipaje de la chica lo guardaron en el maletero y subió al autobús con su familia. Los tres tenían el mismo pelo oscuro y el mismo aspecto de estudiosos, con ojos grandes enmarcados por gafas. Parecían una familia de búhos. Se saludaron con cortesía y la chica y su familia tomaron asiento detrás de los Bell. Stevie reconoció a la joven por el catálogo de los alumnos de primer año, pero no se acordaba de su nombre.

Su madre le dio un codazo que Stevie trató de ignorar. La chica había vuelto a consultar su teléfono.

–Stevie.

Stevie soltó un largo suspiro. Iba a tener que inclinarse sobre su madre y saludar a la chica, que se había sentado una fila más atrás y al otro lado del pasillo. Incómodo. Pero iba a tener que hacerlo.

–Hola –dijo Stevie.

La chica levantó la vista.

–Hola –respondió.

–Soy Stevie Bell.

La chica parpadeó despacio, como procesando la información.

–Germaine Batt.

No manifestó intención de decir más. Stevie comenzó a echarse hacia atrás, convencida de que ya se había esforzado lo suficiente, pero su madre le dio otro codazo.

–Haz amigas –susurró.

Hay pocas palabras que suenen más escalofriantes cuando van juntas que «haz amigas». La orden de buscar compañía recorrió las venas de Stevie como un torrente helado. Lo que ella quería era ver desprendimientos de rocas. Pero sabía lo que ocurriría si no intentaba entablar conversación: lo harían sus padres. Y si sus padres se ponían a hablar, podía pasar cualquier cosa.

–¿Venís de muy lejos? –preguntó Stevie.

–No –contestó Germaine levantando la vista del teléfono.

–Nosotros somos de Pittsburgh.

–Ah –repuso Germaine.

Stevie se apoyó en el respaldo de su asiento, miró a su madre y se encogió de hombros. No podía obligar a hablar a Germaine. Su madre le dirigió una mirada como diciendo «Bueno, lo intentaste». Un punto por su esfuerzo.

El autobús dio una sacudida cuando abandonó la carretera principal para tomar otra más estrecha y rocosa festoneada de tiendas, granjas y señales que anunciaban pistas de esquí, artesanía de vidrio y caramelos de sirope de arce. Cada vez había menos edificios y más terrenos de cultivo en los que solo había viejos camiones rojos y algún que otro caballo.

Siguieron ascendiendo entre la espesura.

De pronto, el autobús describió un brusco viraje hacia un claro que se abría en la arboleda y lanzó a un lado a Stevie, que a punto estuvo de caer al suelo. Un letrero granate, pequeño y no muy alto, anunciaba con letras doradas la entrada a la Academia Ellingham. Era tan poco llamativo que parecía que querían mantenerla oculta.

A la carretera por donde ahora circulaban apenas se la podía llamar así. Siendo generoso, podría describirse como un sendero. En realidad era una hendidura hecha por la mano del hombre en el paisaje, una cicatriz sinuosa en el bosque. Al principio descendía muy deprisa, directa hacia el riachuelo que bordeaba la finca. En la base, había una construcción hecha de madera, cuerda y sueños a la que solo, de forma jocosa, se le podía llamar puente. Los laterales medirían unos treinta centímetros de altura, y tenía toda la pinta de derrumbarse si tuviera que soportar algo más pesado que un filete.

El autobús lo cruzó a toda velocidad. El puente se estremeció con violencia e hizo retumbar el asiento de Stevie.

Luego emprendieron de nuevo el ascenso por una pendiente con una inclinación normalmente reservada a teleféricos o despegues de aviones. Nada parecía capaz de detener al autobús. La sombra de los árboles oscurecía la carretera por completo. Las ramas arañaban los costados del vehículo como si fueran cientos de uñas. El autobús chirriaba y parecía estar librando una batalla para seguir ascendiendo por aquel sendero cada vez más estrecho. Stevie sabía que no había nada que temer, pero el vehículo parecía tener que enfrentarse a todas las fuerzas de la naturaleza para subir por el camino de acceso. Era poco probable que precisamente durante ese viaje, con ella y los demás pasajeros en su interior, el autobús fuera a fallar y rodar marcha atrás y cuesta abajo, fuera de control, para chocar violentamente contra el río y desaparecer en un vacío húmedo, frío y dulce… Pero nunca se sabía.

El terreno empezó a nivelarse y los árboles dieron paso a un sendero más practicable y un horizonte de césped verde. El autobús se acercó a una verja de entrada custodiada por dos estatuas de criaturas aladas con rostro sonriente y mirada vacía, cuatro patas y rabo que descansaban sobre sendos pedestales.

–Qué ángeles tan raros –dijo la madre de Stevie, y estiró el cuello para ver mejor.

–No son ángeles –puntualizó Stevie–. Son esfinges. Criaturas mitológicas que te proponen un acertijo antes de entrar en algún lugar. Si no lo aciertas, te devoran. Como en Edipo. «El acertijo de la Esfinge». Esa es una esfinge, del griego clásico sphinx. No debe confundirse con Spanx, que no es más que una pistola en la cartuchera de la industria dietética.

Su madre volvió a dirigirle esa mirada que le resultaba tan familiar. «Nos habría apetecido mucho más la vida normal de salir, ir de compras y preparar el baile de graduación, sin embargo tenemos esta hija rarita e inquietante. La queremos mucho, pero ¿de qué rayos está hablando?».

A veces Stevie se sentía mal por sus padres. Su idea de lo que resultaba interesante era muy limitada. Nunca serían capaces de disfrutar tanto como ella.

Germaine miró a Stevie con sus ojos grandes y luminosos. Su expresión era tan impenetrable como la de las esfinges.

En aquel momento, una sombra de duda apartó el resto de los pensamientos de la mente de Stevie. No debería haber sido admitida. La carta llegó a la casa equivocada, a la Stevie equivocada. Era una broma, un engaño, un error cósmico. Nada de todo aquello podía ser real.

Pero ya era demasiado tarde, y, de hecho, todo era real, porque acababan de llegar a la Academia Ellingham.

2

LO PRIMERO QUE VIO STEVIE FUE EL CÉSPED CIRCULAR, CON UNA fuente en el medio coronada por una estatua de Neptuno que saludaba a los chorros de agua. Un espeso telón de árboles rodeaba el jardín. Por sus huecos se dejaban ver tímidamente retazos de edificios, visiones fugaces de ladrillo, piedra y cristal. En lo más alto de la zona verde, se levantaba una gran mansión, la anfitriona de todos ellos: la Casa Grande, una caprichosa mansión gótica con docenas de ventanas ojivales, cuatro arcos sobre la puerta principal y tejado de múltiples vertientes.

Por unos instantes, Stevie prácticamente se quedó sin palabras. Había visto cientos de fotos de la finca Ellingham. Conocía los mapas, sus rincones y las vistas. Pero estar allí recibiendo el aire fresco y suave, oyendo el agua de la fuente de Neptuno, sintiendo el sol en la cara de pie en el hermoso césped… Estar allí casi daba vértigo.

El conductor sacó las maletas de Stevie del portaequipajes, además de tres bolsas de comida que sus padres se habían empeñado en que llevara. Le dio vergüenza lo mucho que pesaban, repletas de fiambreras de plástico tamaño gigante llenas de mantequilla de cacahuete, té frío energético y un montón de botes de gel, productos de aseo y muchas más cosas que habían comprado en las rebajas.

–¿Tendremos que darle propina? –susurró su madre mientras el hombre descargaba todo aquello.

–No –repuso Stevie en un tono de confianza forzada. No tenía ni idea de si se debía dar propina o no al conductor de la academia. No había leído nada sobre ello en todo lo que había investigado sobre el centro.

–¿Estás bien? –preguntó su padre.

–Sí –contestó, y se apoyó sobre la maleta para mantener el equilibrio–. Es que… es todo tan bonito…

–Desde luego –corroboró su padre–. No se puede negar.

Un gran carro de golf se acercó por el camino de entrada hasta detenerse a su lado. Otro hombre los saludó. Era más joven que el conductor, tendría unos treinta y pico años, fornido y musculoso, vestido con unas bermudas desgastadas y un polo de Ellingham. Era la típica persona de aspecto impecable capaz de hacer que sus padres se relajaran, y, por lo tanto, Stevie también se relajó.

–¿Stephanie Bell? –preguntó el hombre.

–Stevie –lo corrigió.

–Soy Mark Parsons. Responsable del mantenimiento del campus. Estás en Minerva. Buena casa.

La familia Bell subió al vehículo junto con las cosas de Stevie. Germaine y su familia se acomodaron en otro que partió en dirección opuesta.

–Todo el mundo quiere ir a Minerva –añadió Mark cuando estuvo seguro de que no podían oírlo–. Es la mejor casa.

El campus estaba lleno de caminos de piedra lisa que serpenteaban entre bosquecillos. Avanzando bajo la sombra de las copas de los árboles, Stevie y sus padres se quedaron mudos de asombro, impresionados por los edificios. Algunos eran grandes e imponentes, de piedra y ladrillo rojo, con arcos góticos que los conectaban entre sí y torretas que suavizaban las aristas. También los había austeros e imponentes, mientras que otros estaban tan envueltos por la hiedra que parecían a punto de ser ofrecidos como regalo a algún dios de los bosques. Aquello no era el instituto de su barrio. Era, con toda certeza, un majestuoso centro de aprendizaje.

Al otro lado de los árboles había estatuas griegas y romanas, de piedra blanca y fría, que se erigían solitarias en los claros.

–Se ve que acaban de ir al centro de jardinería –comentó su padre.

–Oh, no –repuso Mark mientras guiaba el carro de golf y dejaba atrás un conjunto de cabezas de mirada vacía e impávida pero expresión resuelta que parecía un comité que estuviera a punto de tomar una decisión transcendental–. Son todas auténticas. En los jardines hay una fortuna en estatuas.

A decir verdad, quizá había demasiadas. Alguien debería haber tenido una conversación con Albert Ellingham y haberle aconsejado que se relajara y no comprase tantas. Pero si eres lo bastante rico y famoso, se imaginó Stevie, puedes hacer prácticamente lo que te venga en gana en tu guarida en lo alto de la montaña.

El carro de golf se detuvo delante de una casa baja y señorial que alternaba ladrillo rojo y dorado. Parecía estar formada por varias partes; había un ala grande a la derecha que tenía el aspecto de una casa normal, después una extensión larga hacia el lado contrario que terminaba en una torreta. Toda la estructura estaba cubierta por un manto de parra virgen que oscurecía los rostros esculpidos en bajorrelieve que se asomaban curiosos desde la cornisa y bajo las ventanas. La puerta era de color azul eléctrico y estaba abierta, dejando que se colaran la brisa y las moscas.

Stevie y sus padres entraron en lo que parecía la sala común, con el suelo de piedra y una gran chimenea rodeada de mecedoras. La estancia era fresca y quedaba resguardada del sol, y aún olía a madera y a fuegos ya apagados. Estaba decorada con un papel rojo con relieve aterciopelado un tanto claustrofóbico y una cabeza de alce que lucía una corona de luces decorativas. Había un sillón colgante junto a la chimenea, un montón de cojines de suelo, un sofá lila bastante baqueteado pero con pinta de ser comodísimo y una enorme mesa común que ocupaba la mayor parte de la sala. Sobre la mesa había una caja para aparejos de pesca y unos objetos pequeños que parecían material para manualidades: abalorios o algunas de las muchas cosas misteriosas que forman parte del proceso de crear un álbum de recortes de periódico. Justo al lado de la puerta ocho grandes ganchos sobresalían de la pared. Medían más de veinte centímetros cada uno; demasiado grandes para colgar abrigos. Stevie tocó uno con la yema del dedo como representación física de la pregunta «¿Y tú qué eres?».

–¡Hola!

Stevie se volvió y vio a una mujer que salía de la pequeña zona de la cocina con una taza de café. Llevaba la cabeza afeitada (mostraba solo una ligera pelusilla) y su cuerpo era menudo, pero muy musculoso y bronceado. Sus brazos estaban cubiertos por elegantes tatuajes de flores. Vestía una camiseta amplia en la que se leía ME MOLAN LAS EXCAVACIONES y unas bermudas que dejaban ver unas piernas fuertes y velludas.

–¿Stephanie? –preguntó la mujer.

–Stevie –volvió a puntualizar.

–Doctora Nell Pixwell –se presentó, y estrechó la mano a cada miembro de la familia–. Llámenme Pix. Soy la directora de la casa Minerva.

Stevie aprovechó la oportunidad para observar con más atención los pequeños objetos que había junto a la caja. Al mirarlos de cerca, se dio cuenta de que no tenían nada que ver con material para manualidades: eran dientes. Montones de dientes sueltos. Allí. Encima de la mesa. No sabía si auténticos o falsos, y tampoco estaba muy segura de si eso importaba mucho. Una mesa llena de dientes es una mesa llena de dientes.

–¿Han tenido un buen viaje? –preguntó Pix mientras se apresuraba a meter en distintos compartimentos los dientes que quedaban sin guardar.

(Clinc, hizo un diente al caer sobre el plástico. Clinc).

–Perdón, estaba clasificando unas cosas. Son los más madrugadores…

(Clinc, dijo un molar).

–¿Les apetece un café?

El grupo fue conducido a la diminuta cocina de la casa, donde se sirvió el café y Pix pudo explicar a los padres de Stevie el régimen de comidas. Los desayunos se hacían en la casa y el resto de las comidas en el comedor común. Los estudiantes podían cocinar cuando les apeteciera y había un sistema de pedidos de comida online. Al pasar de nuevo a la sala común, la madre de Stevie decidió hacer la pregunta obvia:

–¿Eso de ahí son dientes?

–Sí –respondió Pix.

No hubo ninguna explicación inmediata, así que Stevie intervino con rapidez.

–La doctora Pixwell es especialista en bioarqueología –dijo–. Trabaja en yacimientos arqueológicos en Egipto.

–Exactamente –corroboró Pix–. ¿Te has leído mi historial académico?

–No –respondió Stevie–. Los dientes, la camiseta, el Ojo de Horus tatuado en la muñeca, el envoltorio en árabe de la manzanilla de la cocina y la marca en la frente que revela que ha llevado la cabeza cubierta. Simple deducción.

–Me dejas impresionada –comentó Pix, asintiendo ante lo que había dicho Stevie. Todos se quedaron en silencio unos instantes. Una mosca revoloteó alrededor de la cabeza de la chica.

–Stevie se cree Sherlock Holmes –dijo su padre. Le gustaba hacer ese tipo de comentarios que parecían bromas, quizá hasta cierto punto bienintencionadas, pero que siempre encerraban un matiz sombrío.

–¿Y a quién no le gustaría ser Sherlock Holmes? –preguntó Pix con una sonrisa y mirándolo a los ojos–. De joven prefería leer a Agatha Christie porque escribía mucho sobre arqueología. Pero a todo el mundo le encanta Sherlock. Permítanme enseñarles la casa…

En aquel mismo instante, con ese simple comentario, Pix se ganó la lealtad eterna de Stevie.

Los seis dormitorios de la casa Minerva estaban situados en una sola ala, a la izquierda de la sala común: tres en el piso de abajo y tres en el de arriba. Había un baño común en el primer piso con unos azulejos que, con toda seguridad, eran los originales porque nadie fabricaría ya aquel color. Si hubiera que poner nombre al tono, Stevie habría optado por «salmón indispuesto».

Al final del pasillo estaba la torreta, que tenía una puerta enorme.

–Este sitio es un poco especial –dijo Pix al tiempo que la abría–. Antes de que se abriera la academia, Minerva se utilizaba como alojamiento de los invitados de los Ellingham, así que tiene detalles que no pueden encontrarse en las demás casas…

Abrió la puerta y mostró una impresionante estancia redonda: un cuarto de baño con el techo muy alto. Las baldosas del suelo eran de un tono gris perla. Una gran bañera con patas de garra asumía todo el protagonismo. Unas vidrieras alargadas con dibujos estilizados de flores y viñas bañaban la estancia con los colores del arcoíris.

–Esta habitación está muy solicitada en temporada de exámenes –explicó Pix–. A los chicos les gusta estudiar en la bañera, sobre todo cuando hace frío. Es casi el único uso que se le da, porque tiene un pequeño problema de arañas. Ahora te enseñaré tu dormitorio.

Stevie decidió hacer como que no había oído lo que acababa de decir sobre las arañas y la siguió hacia su habitación, Minerva Dos. Minerva Dos olía como si llevara varios meses en el horno a baja temperatura, a una mezcla de aromas a espacio cerrado, pintura fresca y abrillantador de madera. Una de las dos ventanas de guillotina que daban a la parte delantera estaba abierta con la intención de ventilar, pero la brisa se hacía de rogar. Dos moscas habían entrado y se quedaron danzando cerca del alto techo. Las paredes estaban pintadas de color crema claro; una chimenea negra destacaba en llamativo contraste.

Mientras colocaban las cosas de Stevie surgieron preguntas sobre cuál sería el mejor sitio para la cama, si sería posible que alguien se colara por aquella ventana y cuál era la hora límite para acostarse. Pix resolvió con éxito todas las dudas: las ventanas se abrían desde arriba y tenían pestillos muy seguros, la hora límite eran las diez durante la semana y las once los fines de semana y todo estaba monitorizado electrónicamente mediante la identificación de cada estudiante y por la propia Pix.

La madre de Stevie se disponía a deshacer el equipaje cuando Pix intervino y se los llevó a hacer un recorrido por el campus para que la chica disfrutara de un rato de intimidad. Los pájaros gorjeaban en el exterior y la brisa traía el sonido de voces lejanas. Minerva Dos crujió suavemente cuando Stevie recorrió su suelo. Pasó la mano por las paredes para palpar su extraña textura; las sucesivas capas de pintura a lo largo de los años las hacían parecer más gruesas de lo que eran y habían cubierto las huellas de los anteriores ocupantes. Stevie había visto hacía poco un documental sobre crímenes reales que mostraba cómo podían desprenderse las distintas capas de pintura para dejar al descubierto cosas que llevaban años pintadas en las paredes. Desde entonces, se moría de ganas de arrojar vapor y raspar una pared, solo para ver si escondía algo.

Aquellas paredes debían de encerrar muchas historias.

13 de abril, 1936, 6:45 p. m.

AQUEL DÍA LA NIEBLA LO HABÍA INVADIDO TODO CON RAPIDEZ. LA mañana había sido despejada y luminosa, pero justo después de las cuatro una capa de bruma gris azulada cayó sobre el terreno. Aquello sería lo que mucha gente recordaría más tarde: la niebla. Al anochecer, todo estaba envuelto en un manto oscuro y nacarado y resultaba difícil ver algo más allá de unos pocos metros de distancia. El Rolls-Royce Phantom se abrió paso lentamente sobre el peligroso camino de entrada a la finca Ellingham. Se detuvo a un lado hacia la mitad del camino circular, delante de la Casa Grande. Siempre se paraba poco antes de llegar a la mansión. A Albert Ellingham le gustaba recorrer a pie el camino de acceso cuando regresaba en coche de inspeccionar su reino de la montaña. Abrió la portezuela trasera y se bajó del vehículo casi antes de que se hubiera detenido por completo. Su secretario, Robert Mackenzie, esperó los instantes de rigor para bajarse a su vez.

–Necesita ir a Filadelfia –dijo Robert a la espalda de su jefe.

–Nadie necesita ir a Filadelfia, Robert.

–Es necesario que vaya a Filadelfia. También deberíamos pasar al menos dos días en la oficina de Nueva York.

El último autobús de trabajadores que se ocupaban de la fase final de la construcción pasó ante ellos en dirección a Burlington y a los distintos pueblos que quedaban de camino. Aminoró la velocidad para que los pasajeros pudieran levantar la mano y despedirse de su jefe al salir.

–¡Buen trabajo el de hoy! –exclamó Ellingham–. ¡Hasta mañana, muchachos!

El mayordomo abrió la puerta al verlos acercarse y los dos hombres pasaron al magnífico vestíbulo de la casa. Cada vez que lo hacía, Ellingham se sentía orgulloso del efecto creado por la luz al reflejarse en cada uno de los fragmentos de cristal teñido de las policromadas vidrieras escocesas por las que había pagado una fortuna (sin duda la valían).

–Buenas noches, Montgomery –saludó Ellingham. Su voz profunda resonó en el patio interior.

–Buenas noches, señor –respondió el mayordomo mientras recogía los abrigos y los sombreros–. Buenas noches, señor Mackenzie. Espero que no hayan tenido un viaje fatigoso con toda esta niebla.

–Tardamos una eternidad –dijo Ellingham–. Robert casi me vuelve loco hablándome de reuniones todo el camino.

–Por favor, dígale al señor Ellingham que tiene que ir a Filadelfia –rogó Robert al entregarle el sombrero.

–El señor Mackenzie desea que le informe de que…

–Vengo muerto de hambre, Montgomery –interrumpió Ellingham–. ¿Qué hay de cena?

–Crème de céleri y filete de lenguado en salsa amandine de entrante, seguido de cordero al horno, guisantes a la menta, espárragos con salsa holandesa y patatas lyonnaise y suflé frío de limón de postre.

–Eso es suficiente. Lo antes posible. Se me ha despertado el apetito. ¿Cuántos gorrones quedan aún por aquí?

–La señorita Robinson y el señor Nair continúan entre nosotros, aunque llevan casi todo el día indispuestos, así que creo que solo cenarán la señora Ellingham, el señor Mackenzie y usted, señor.

–Bien. Avísela. Vamos a cenar.

–La señora Ellingham aún no ha regresado, señor. Salió por la tarde a dar un paseo en coche con la señorita Alice.

–¿Y aún no han vuelto?

–Supongo que la niebla las habrá demorado, señor.

–Que salgan unos hombres con linternas al final del camino para iluminarles el sendero. En cuanto llegue, dígale que ya es hora de cenar. No la deje ni quitarse el abrigo. Acompáñela directamente a la mesa.

–Muy bien, señor.

–Venga, Robert –dijo Ellingham, y echó a andar–. Vamos a mi despacho a jugar una partida de Rook. Y no intente llevarme la contraria. No hay nada más serio que un buen juego.

Por toda respuesta, su secretario se limitó a guardar un silencio profesional. Jugar con su jefe era una parte no negociable de su trabajo, y «no hay nada más serio que un buen juego», como sentenciaba uno de los muchos lemas de Ellingham. Por eso los estudiantes siempre tenían acceso a juegos, y el nuevo Monopoly era obligatorio para el alumnado, los residentes en la casa y el personal. Todo el mundo debía jugar al menos una vez por semana y, además, ahora se organizaban torneos todos los meses. Así era la vida en el mundo de Albert Ellingham.

Robert recogió el correo de la bandeja y lo revisó con la destreza adquirida por la costumbre, dejando caer inmediatamente algunas de las cartas sobre la bandeja y colocándose otras bajo el brazo.

–Filadelfia –insistió. Su trabajo era procurar que el gran Albert Ellingham no se descentrara. Se le daba muy bien.

–De acuerdo, de acuerdo. Fije la fecha. Ah… –Ellingham sacó de su escritorio un papelito de la compañía de telégrafos Western Union. Aquellas pequeñas hojas alargadas eran sus favoritas para escribir notas–. Esta mañana empecé un nuevo acertijo. Dígame qué le parece.

–¿La respuesta es Filadelfia?

–Robert –repuso Ellingham con severidad–. Mi acertijo. Es bueno, creo. Ahora escuche: «¿Qué sirve a ambos lados y, si quieres huir, puede esconderte de tu enemigo o mostrarle a él adónde ir?». ¿Y bien? ¿Qué opina?

Robert suspiró y dejó de revisar el correo para pensar.

–Sirve a ambos lados –dijo–. Como un espía. Un traidor. Una persona con dos caras.

Ellingham sonrió e hizo un gesto para indicar a su secretario que lo meditase un poco más.

–Pero –continuó Robert– no es quién, es qué. Así que es un objeto que funciona en dos direcciones…

Se oyó un golpe en la puerta y Ellingham se apresuró a responder.

–¡Es una puerta! –exclamó al abrirla, y se encontró con el mayordomo, que traía el rostro macilento–. ¡Una puerta!

–Señor… –empezó Montgomery.

–Un momento. Fíjese, Robert, la puerta puede utilizarse desde cualquiera de sus dos lados…

–Y uno puede esconderse tras ella, o puede mostrar hacia dónde nos hemos ido –dijo Robert–. Es verdad. Sí…

–¡Señor! –interrumpió Montgomery. Su tono apremiante resultó totalmente inusual para los dos hombres, que lo miraron perplejos.

–¿Qué pasa, Montgomery? –preguntó Ellingham.

–Tiene una llamada telefónica, señor –respondió el mayordomo–. Debe venir inmediatamente, señor. Por la línea de la casa. En la antesala del comedor. Por favor, señor, dese prisa.

Todo ello era tan poco propio de Montgomery que Ellingham obedeció sin rechistar. Siguió al mayordomo a la antesala del comedor y alcanzó el auricular que le tendió.

–Tengo a su mujer y a su hija –dijo una voz.

3

STEVIE BELL TENÍA UN DESEO MUY SIMPLE: QUERÍA EXAMINAR UN cadáver.

No quería matar a nadie. Nada más lejos de su intención. Quería ser la persona que averiguase por qué había muerto, nada más. Quería bolsas con la etiqueta PRUEBA y un traje de bioseguridad desechable como el que llevaban los forenses. Quería estar en la sala de interrogatorios. Quería llegar al fondo del asunto.

Hasta ahí todo perfecto, probablemente era lo mismo que querría un montón de gente, si la gente hablase con sinceridad. Pero su antiguo instituto no era precisamente el tipo de lugar donde podía sentirse libre para expresar sus deseos. Su antiguo instituto era un instituto aceptable, si te gustaba ir al instituto. No era bueno ni malo. Era como se supone que debía ser: kilómetros de linóleo y luces que emitían zumbidos, el típico vaho cálido del tufo de la cafetería a horas demasiado tempranas, los destellos de inspiración rápidamente sofocados por largos ratos tediosos y el deseo permanente de estar en otro sitio. Y aunque Stevie tenía amigos allí, no había nadie que entendiera del todo su amor por el crimen. Así que había escrito una redacción apasionada, lo había volcado todo en la pantalla y lo había enviado casi como si se tratara de un juego. Ellingham jamás la aceptaría.

A Ellighmam le gustó lo que leyó. Y le habían dado aquella habitación.