9,99 €

Mehr erfahren.

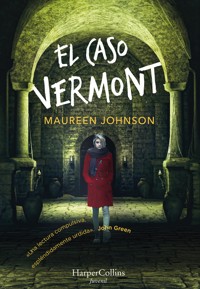

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Sobre la Academia Ellingham debe de pesar una maldición. Ya han muerto tres personas. Una, víctima de una broma que salió mal o de un asesinato. Otra, por una fatalidad. Y ahora, un accidente en Burlington se ha cobrado una nueva vida. Y todo justo en el momento de mayor triunfo de Stevie Bell… Sabe quién es Atentamente Perverso. Lo ha resuelto. El crimen del siglo. Al menos, eso cree. Con esta nueva tragedia, es difícil concentrarse en el pasado. No solo ha muerto una persona en la ciudad, sino que además David ha desaparecido por propia voluntad y está tramando algo. Stevie está segura de que de alguna manera —de alguna manera— todo guarda relación. Las tres muertes del presente. Las muertes del pasado. La desaparición de Alice Ellingham y la desaparición de David Eastman. En algún lugar de este mundo de enigmas y acertijos deben encontrarse las respuestas. Después sobreviene otro imprevisto cuando una gigantesca tormenta de nieve se cierne sobre Vermont. La Academia Ellingham es evacuada. Obviamente, es el momento de que Stevie Bell haga una tontería. Es el momento de quedarse en la montaña y enfrentarse a la tormenta… y a un asesinato. En la estimulante conclusión de la trilogía El Caso Vermont, la escritora Maureen Johnson, líder de ventas del New York Times, trenza con mano experta los dos hilos narrativos y hace estallar un explosivo final para todos los que hemos recorrido la Academia Ellingham. «Esta trilogía de Johnson es deliciosamente evocadora, con un elenco cada vez más numeroso de complejos sospechosos y víctimas en potencia, giros dramáticos sorprendentes y una pizca de romance». PUBLISHERS WEEKLY «¿Os acordáis cuando empezasteis a leer Harry Potter y supisteis que se trataba de algo especial? Pues existe la misma sensación mágica con la introducción de la aprendiz de Sherlock Holmes adolescente Stevie Bell». USA TODAY «Johnson da forma a su libro más original y minuciosamente urdido, una novela con misterios que se solapan entre los años treinta y el presente y que va desgranando cuidadosamente capítulo tras capítulo». KIRKUS «Una serie de trama intricada y lectura compulsiva que no solo investiga crímenes fascinantes, sino también los misterios de la ansiedad, el proceso creativo, la fama contemporánea y mucho más». JOHN GREEN

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 433

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Título original: The Hand on the Wall (Truly Devious Book 3)

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A., 2022

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

harpercollinsiberica.com

© del texto: Maureen Johnson, 2020

© de la traducción: Sonia Fernández-Ordás, 2022

© publicado por primera vez por Katherine Tegen Books, un sello de HarperCollins Publishers

© de las imágenes de la cubierta: Shutterstock | Dreamstime

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Diseño de cubierta: Elsa Suárez

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

ISBN: 978-84-18774-12-6

Índice

Créditos

Oficina Federal de Investigación (FBI)

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Agradecimientos

Para Dan Sinker, por lo que me ha enseñado sobre fabricar, copiar, el punk, Disneyland y tacos.

Nos vemos en la Mansión Encantada, colega.

OFICINA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN (FBI)

Imagen fotográfica de la carta recibida en la residencia de los Ellingham el 8 de abril de 1936.

15 de diciembre, 1932

LLEVABA HORAS NEVANDO, LOS copos revoloteaban sin rumbo ante los cristales, posándose en los alféizares y formando paisajes en miniatura que recordaban a las montañas en la lejanía. Albert Ellingham estaba sentado en un mullido sillón tapizado en terciopelo color ciruela. Ante él, encima de una mesita, un reloj de mármol verde dejaba oír su tictac despreocupado. Aparte del tictac y del crepitar del fuego, todo estaba en silencio. La nieve amortiguaba el mundo.

—Ya deberíamos haber tenido noticias, creo yo —dijo.

Se lo decía a Leonard Holmes Nair, que se encontraba tumbado en un sofá al otro lado de la sala, tapado con una manta de piel y leyendo una novela francesa. Leo era pintor y amigo de la familia, un libertino alto y desgarbado vestido con un batín de terciopelo azul. El grupo llevaba dos semanas recluido en la clínica privada de su retiro alpino contemplando la nieve, bebiendo vino caliente, leyendo y esperando…, esperando el acontecimiento que se había anunciado en plena noche. Después, los médicos y enfermeros entraron en acción y se llevaron a la futura madre al lujoso paritorio. Cuando se es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, se puede disponer de una clínica para uno solo ante el nacimiento de su hijo.

—Estos misteriosos asuntos de la naturaleza llevan su tiempo —dijo Leo sin levantar la vista.

—Han pasado casi nueve horas.

—Albert, deja de mirar el reloj. Tómate una copa.

Albert se puso en pie y se metió las manos en los bolsillos. Se dirigió a una ventana cercana, después a otra más alejada, luego de vuelta a la primera. La vista era impresionante: la nieve, las montañas, los tejados a dos aguas de las casitas alpinas del valle.

—Una copa —repitió Leo—. Llama y pide una. Toca… el timbre. El chisme ese. ¿Dónde está?

Albert volvió a cruzar la sala en dirección a la chimenea y tiró de una borla dorada que colgaba de un cordón de seda. Desde algún lugar en la distancia se oyó un tintineo suave. Instantes después, las puertas se abrieron y entró una mujer joven que llevaba un vestido de lana azul, un delantal de enfermera almidonado y una cofia blanca.

—¿Sí, Herr Ellingham? —dijo.

—¿Alguna novedad? —preguntó el hombre.

—Me temo que no, Herr Ellingham.

—Necesitamos Glühwein —dijo Leo—. Er braucht etwas zu essen. Wurst und Brot. Käse.

—Ich verstehe, Herr Nair. Ich bringe Ihnen etwas, einem Moment bitte.

La enfermera salió de la sala y cerró las puertas.

—Quizá algo ha salido mal —dijo Albert.

—Albert…

—Voy a subir.

—Albert —repitió Leo—. Recibí instrucciones de sentarme encima de ti si lo intentabas. Y puede que no tenga un cuerpo demasiado atlético, pero desde luego soy más grande que tú y peso lo mío. Pongamos la radio. ¿O prefieres que juguemos a algo?

En circunstancias normales, la sugerencia de un juego bastaría para tranquilizar a Albert Ellingham de inmediato, pero siguió paseando de un lado a otro de la sala hasta que la enfermera volvió a aparecer llevando una bandeja con dos vasos de vino caliente de color rubí, además de embutido en lonchas, pan y queso.

—Siéntate —ordenó Leo—. Cómete eso.

Albert no le hizo caso. Por el contrario, señaló el reloj.

—El otro día —dijo— compré este reloj a un anticuario de Zúrich. Es antiguo. Del siglo XVIII. Dijo que había pertenecido a María Antonieta.

Colocó las manos a ambos lados del reloj y lo miró con atención, como si esperase que fuera a hablarle.

—Probablemente no sea más que un cuento —dijo al tiempo que lo levantaba de la mesita—. Pero por el precio que pagué, debería ser un cuento de lujo. Y tiene un pequeño secreto muy interesante: un cajón oculto debajo. Se le da la vuelta. Hay una pequeña muesca, se aprieta y…

Se oyó movimiento arriba. Un grito. Unos pasos apresurados. Un chillido de dolor. Albert depositó el reloj sobre la mesa con un golpe seco.

—Parece que se ha pasado el efecto del tranquilizante —comentó Leo con la vista puesta en el techo—. Madre mía.

Más alboroto: los gritos agudos de una mujer a punto de dar a luz.

Albert y Leo salieron de la acogedora sala hacia el vestíbulo al pie de la escalera, mucho más frío.

—Qué sonido tan desagradable —comentó Leo, con la vista puesta en la escalera oscura y mirada de preocupación—. Seguro que hay mejores maneras de traer una nueva vida al mundo.

Cesaron los gritos. Durante unos breves instantes reinó el silencio, roto a continuación por el llanto de un bebé. Albert saltó como impulsado por un resorte, subió los escalones de dos en dos y resbaló en el rellano con las prisas. Arriba, la joven enfermera estaba a la puerta del paritorio, esperando su llegada.

—Un momento, Herr Ellingham —dijo con una sonrisa—. Todavía hay que cortar el cordón.

—Dígame qué ha sido —jadeó el hombre.

—Una niña, Herr Ellingham.

—Una niña —repitió Albert, volviéndose hacia su amigo.

—Ya —repuso Leo—. Lo he oído.

—Una niña. Presentía que sería una niña. Sabía que sería una niña. ¡Una niñita! Le compraré la casa de muñecas más grande del mundo, Leo. ¡Hasta se podrá vivir en ella!

La puerta se entreabrió y Albert apartó a la enfermera a un lado y entró a toda prisa. La sala estaba a oscuras; las cortinas corridas impedían ver la nieve. Se percibía un cálido efluvio a vida —sangre y sudor— mezclado con el olor acre del antiséptico. El médico colgó la máscara de oxígeno de un gancho de la pared y ajustó el nivel de la bombona. Una enfermera vació el agua rosada de una palangana de esmalte en un lavabo. Otra retiró las sábanas húmedas de la cama, mientras que una tercera las reemplazó con ropa limpia, extendiendo la nueva sábana en el aire antes de dejarla caer con suavidad sobre la mujer. Las enfermeras se movían de un lado a otro de la sala para descorrer las cortinas y cambiar las bandejas de instrumental por centros de flores. Una danza armoniosa y perfectamente ensayada con la cual, en cuestión de minutos, el paritorio adquirió el aspecto de una alegre suite de hotel. Al fin y al cabo, era la mejor clínica privada del mundo.

Albert Ellingham fijó la vista en su esposa, Iris. Tenía en los brazos a un bebé envuelto en una mantita amarilla. La emoción del hombre era tan fuerte que veía la habitación distorsionada; las vigas del techo parecían combarse hacia él, preparadas para recogerlo si se caía al dirigirse hacia su mujer y la niña que tenía en brazos.

—Es preciosa —dijo Albert—. Es extraordinaria. Es…

Se le quebró la voz. La niñita tenía la cara muy sonrosada, los puñitos apretados, los ojos cerrados y emitía unos delicados gemidos que delataban que se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Era la vida personificada.

—Es nuestra —murmuró Iris.

—¿Me la dejas? —preguntó alguien desde el otro extremo de la sala.

Albert e Iris se volvieron hacia la mujer acostada. Tenía el rostro enrojecido y bañado en sudor.

—¡Por supuesto! —respondió Iris, dirigiéndose hacia ella—. Claro que sí, cariño. Claro que sí.

Iris depositó a la niña con delicadeza en los brazos de Flora Robinson. Flora estaba débil, todavía bajo el efecto de los fármacos, con el pelo rubio pegado a la frente. Las enfermeras la taparon con las sábanas y la manta y arroparon al bebé que tenía en brazos. Parpadeó de asombro al ver a la personita que acababa de traer al mundo.

—Dios mío —dijo sin dejar de mirar la carita del bebé—. ¿Esto lo he hecho yo?

—Y lo has hecho divinamente —repuso Iris mientras apartaba los mechones húmedos de la frente de su amiga—. Cariño, te has portado de maravilla. Pero de maravilla.

—¿Nos dejáis un momento a solas, por favor? —preguntó Flora—. Para tenerla en brazos.

—Buena idea —contestó la enfermera—. Para tenerla en brazos. Es bueno para el bebé. Enseguida tendrá que darle el pecho. Herr Ellingham, Frau Ellingham, ¿pueden salir? Solo un momento.

Iris y Albert abandonaron la sala. Leo había vuelto a la planta baja, así que estaban solos en el pasillo.

—No ha dicho nada del padre, ¿verdad? —preguntó Albert en voz baja—. Creí que quizá durante el…

Hizo un gesto con la mano para indicar las nueve horas de dilatación y parto.

—No —susurró Iris.

—No importa. No importa nada. Si alguna vez aparece, lo solucionaremos.

La enfermera salió al pasillo con una carpeta de pinza y unos papeles que parecían documentos oficiales.

—Disculpen —dijo—. ¿Ya han decidido el nombre del bebé?

Albert miró a Iris, que hizo un gesto de aprobación.

—Alice —respondió el hombre—. Se llama Alice Madeline Ellingham. Y va a ser la niña más feliz del mundo.

EXTRACTO DE ATENTAMENTE PERVERSO. LOS ASESINATOS DEL CASO VERMONT DE LA DOCTORA IRENE FENTON

Desde el secuestro de su esposa y su hija, desde el asesinato de Dolores Epstein, durante lo que duró el juicio de Anton Vorachek, Albert Ellingham nunca abandonó la búsqueda. El asesinato de Vorachek en los escalones de entrada al juzgado no frenó a Albert Ellingham, aunque la única persona que parecía saber el paradero de Alice estuviera muerta y enterrada. Alguien tenía que saber algo. No reparó en gastos. Apareció en todos los programas de radio. Habló con todos los políticos. Albert Ellingham fue a todas partes y habló con todas las personas que pudieran saber dónde podría encontrar a su hija.

Pero el 1 de noviembre de 1938, la policía y el FBI estaban dragando el lago Champlain en busca de los cuerpos de Albert Ellingham y George Marsh. Ambos habían salido a disfrutar de una tarde a bordo del barco de Albert, el Wonderland. Justo antes de la puesta de sol, una terrible explosión destrozó la tranquilidad de la tarde de Vermont. Los pescadores de la zona salieron en sus barcos hacia el lugar del accidente. Cuando llegaron, encontraron fragmentos del malogrado barco: pedazos de madera carbonizada, cojines chamuscados que habían volado por los aires, pequeñas aplicaciones de bronce, trozos de cabo. También encontraron algo mucho más inquietante: restos humanos en el mismo estado que el propio barco. Los cuerpos de Albert Ellingham y de George Marsh no pudieron ser recuperados en su totalidad, pero se hallaron restos suficientes para declarar muertos a ambos hombres.

Inmediatamente, se abrió una investigación. Todo el mundo tenía su propia teoría sobre la muerte de uno de los hombres más ricos e ilustres del país, pero, al final, no hubo caso. La hipótesis más probable fue que Albert Ellingham había sido asesinado por un grupo de anarquistas; de hecho, tres grupos distintos reivindicaron la autoría. Con la muerte de Albert Ellingham, el caso de Alice empezó a languidecer. No había una voz paterna pronunciando su nombre, ningún magnate repartiendo dinero y haciendo llamadas. Un año más tarde estalló la guerra en Europa, y la triste saga de la familia de la montaña palideció ante una tragedia mucho más dramática.

Con el paso de los años, se presentaron ante la policía docenas de mujeres que aseguraban ser Alice Ellingham. Algunas fueron descartadas desde el principio; no tenían su edad ni sus características físicas. Las que pasaron las primeras cribas se entrevistaban con Robert Mackenzie, el secretario personal de Albert. Robert investigó a fondo a cada candidata. Todas resultaron falsas.

Con los años, se ha reavivado el interés en el caso; no solo sobre Alice, sino también sobre el secuestro y lo sucedido aquel aciago día en el lago Champlain. Con los avances en los análisis de ADN y las técnicas modernas de investigación, quizá seamos capaces de dar con las respuestas.

Todavía se podría encontrar a Alice Ellingham.

PROFESORA FALLECIDA EN TRÁGICO INCENDIO

Burlington News Online

4 de noviembre

La profesora residente en Burlington, doctora Irene Fenton, del Departamento de Historia de la Universidad de Vermont, con domicilio en Pearl Street, era miembro del claustro universitario desde hacía veintidós años y autora de varios libros, entre ellos Atentamente Perverso. Los asesinatos del caso Vermont. El fuego se declaró alrededor de las 9 p. m. y se cree que tuvo su origen en la cocina.

El sobrino de la doctora Fenton, que vivía con ella, resultó herido leve a causa del incendio.

1

LOS HUESOS ESTABAN ENCIMA de la mesa, desnudos y blanquecinos. Las cuencas de los ojos vacías, la boca con una mueca laxa, como diciendo «Sí, soy yo. Pero te estarás preguntando cómo acabé aquí. La verdad es que es una historia curiosa…».

—Como veis, al señor Nelson le falta el primer metacarpo de la mano derecha, que ha sido sustituido por uno ortopédico. En vida, por supuesto, tenía…

—Pregunta —dijo Mudge, con la mano a medio levantar—. ¿Cómo se convirtió este tipo en esqueleto? ¿Aquí, quiero decir? ¿Sabía que iba a terminar en una clase?

Pix, la doctora Nell Pixwell, profesora de anatomía, antropóloga forense y responsable de la Casa Minerva, hizo una pausa. Su mano y la del señor Nelson estaban levemente entrelazadas, como si estuvieran considerando una delicada proposición de bailar juntos en la fiesta.

—Bien —respondió—. El señor Nelson fue donado a la Academia Ellingham cuando abrió. Creo que llegó a través de un amigo de Albert Ellingham que tenía alguna relación con Harvard. Hay varias vías por las cuales llegan cuerpos para utilizarse en las clases prácticas. Hay gente que dona su cuerpo a la ciencia, por supuesto. Quizá fuera eso lo que ocurrió, pero sospecho que en este caso no sucedió así. Basándome en algunos de los materiales y técnicas de articulación, creo que el señor Nelson probablemente date de finales del siglo XIX. En aquella época había cierta laxitud a la hora de conseguir cuerpos para la ciencia. Habitualmente, se utilizaban los cuerpos de los presidiarios. Parece que el señor Nelson estaba bien alimentado. Era alto. Tenía todos los dientes, lo cual era algo excepcional en aquellos tiempos. No tenía ningún hueso roto. Mi hipótesis (y es solo una hipótesis)…

—¿Se refiere a los saqueos de tumbas? —preguntó Mudge con interés—. ¿Fue robado?

Mudge era el compañero de prácticas de laboratorio de Stevie Bell, un chico de casi dos metros con estética death metal que llevaba lentillas de color púrpura y con pupilas de serpiente y una sudadera negra con capucha decorada con cincuenta insignias de Disney, entre ellas algunas muy raras que exhibía con orgullo y de las que Mudge hablaba a Stevie mientras diseccionaban ojos de vaca y otras cosas igual de espeluznantes con el propósito de adquirir una buena formación. Stevie no conocía a nadie tan fan de Disney como Mudge; soñaba con convertirse en ingeniero de imágenes y dedicarse a la animatrónica. La Academia Ellingham era el tipo de sitio donde los Mudges eran comprendidos y muy bien recibidos.

—Era habitual —respondió Pix—. Los estudiantes de Medicina necesitaban cadáveres. Los llamados «resucitadores» (¿lo captáis?, quienes los hacían resurgir de entre los muertos) robaban cuerpos para vendérselos a los estudiantes de Medicina. Si era un viejo esqueleto utilizado en Harvard, sí, creo que probablemente haya sido víctima de los ladrones de tumbas. Y esto me recuerda que tengo que mandarlo a que le arreglen las articulaciones. Necesito un metacarpo nuevo y hay que reparar el alambre aquí, entre el hueso piramidal, el hamato y el grande. Es duro ser un esqueleto.

Por un instante esbozó una sonrisa, pero se le borró rápido y se frotó la pelusilla de la cabeza.

—Y eso es todo sobre el metacarpo —dijo después—. Hablemos del resto de los huesos de la mano y el brazo…

Stevie sabía bien por qué Pix se había refrenado. La Academia Ellingham ya había dejado de ser un lugar donde se pudieran hacer chistes sobre lo duro que era ser un esqueleto.

CUANDO STEVIE SALIÓ, EL aire frío le abofeteó la cara. La espléndida capa de tonos rojizos y dorados que cubría la vegetación de Vermont se había caído de repente, como en un desmedido striptease del follaje.

Striptease.Follaje. ¿Striptease? Dios, estaba cansada.

Nate Fisher la esperaba delante del edificio de las aulas. Estaba sentado en uno de los bancos, con los hombros caídos y la vista puesta en el teléfono. Ahora que empezaba a refrescar, por fin podía forrarse alegremente —o todo lo alegremente que se podría esperar tratándose de Nate— con jerséis oversize, pantalones anchos de pana y bufandas hasta parecer un revoltijo andante de fibras naturales y sintéticas.

—¿Dónde has estado? —preguntó a modo de saludo.

Le puso en las manos una taza de café, así como un dónut de sirope de arce. O Stevie dio por hecho que era de sirope de arce. En Vermont, era frecuente que todo fuera de arce. Bebió un largo sorbo de café y dio un mordisco al dónut antes de contestar.

—Necesitaba pensar. Estuve dando un paseo.

—Llevas la misma ropa que ayer.

Stevie se miró perpleja los pantalones de chándal y las Converse negras. Llevaba también una sudadera dada de sí y su impermeable de vinilo rojo.

—Dormí así —dijo mientras caía una pequeña lluvia de migas de dónut.

—Hace dos días que no comes con nosotros. Nunca logro dar contigo.

Era cierto. Llevaba dos días sin pisar el comedor ni probar una comida de verdad, y había subsistido a base de puñados de cereales secos de los dispensadores de la cocina, normalmente en plena noche. Se acercaba a la encimera a oscuras, ponía la mano debajo de la pequeña espita y tiraba de la palanca para servirse otra ración de Froot Loops. Tenía una vaga noción de haber comprado y comido un plátano el día anterior, sentada en el suelo de la biblioteca, metida entre las estanterías. Había rehuido a la gente, conversaciones y mensajes para concentrarse por completo en sus pensamientos, porque eran muchos y necesitaba ponerlos en orden.

Tres sucesos importantes habían provocado esa actividad monacal y peripatética.

Uno: David Eastman, su (quizá) novio, había recibido varios puñetazos en la cara en Burlington. Lo había hecho a propósito, pagando a su atacante. Subió un vídeo de la paliza a internet y desapareció sin dejar rastro. David era el hijo del senador Edward King. El senador King había conseguido que los padres de Stevie la dejaran volver a la academia con la condición de que mantuviera a David bajo control.

Bueno, en eso no había tenido éxito.

Solo aquello habría bastado para tener la mente ocupada si no hubiera sido porque, aquella misma noche, la asesora de Stevie, la doctora Irene Fenton, había muerto en el incendio que se declaró en su casa. Stevie no había tenido demasiado trato con la doctora Fenton, o Fenton a secas, como prefería que la llamaran. Aquel suceso terrible tenía un lado positivo: el incendio había sido en Burlington. Burlington no estaba allí, en Ellingham, y Fenton había sido identificada como profesora de la Universidad de Vermont. Eso significaba que la muerte no había sido atribuida a Ellingham. Probablemente, la academia no podría sobrevivir si se producía otra muerte. En un mundo donde todo siempre salía mal, que tu asesora muriese lejos del campus era uno de los poquísimos «pero el lado positivo es…» de su confusa nueva vida. Era una forma terrible y egoísta de ver las cosas, pero llegados a este punto, Stevie debía ser práctica. Si querías resolver un crimen, había que distanciarse.

Afrontar todo aquello habría sido más que suficiente. Pero el remate final, lo que no paraba de darle vueltas en la cabeza como una noria, fue…

—¿No crees que deberíamos hablar? —preguntó Nate—. ¿Sobre lo que está ocurriendo? ¿Lo que va a pasar ahora?

Una pregunta cargada de implicaciones. ¿«Lo que va a pasar ahora»?

—Vamos a dar un paseo —propuso Stevie.

Se volvió para alejarse del edificio de las clases, de la gente, de las cámaras instaladas en las farolas y en los árboles. Lo hacía para poder hablar en privado, pero también para que nadie viera los estragos que iba a causar al dónut. Estaba hambrienta.

—Errovuelgogazo —dijo al tiempo que se metía un buen trozo de dónut en la boca.

—¿Quieres un copazo?

Hizo una pausa para tragar.

—He resuelto el caso —siguió—. El caso Vermont.

—Lo sé —dijo Nate—. Eso es de lo que tenemos que hablar. De eso, del fuego y de todo lo demás. Por Dios, Stevie.

—Tiene sentido —reconoció Stevie mientras caminaba despacio—. George Marsh, el hombre del FBI, el que protegía a los Ellingham…, alguien que conocía el plano de la casa a la perfección, los horarios, cuándo llegaba el dinero, las costumbres de la familia…, alguien que podría haber organizado un secuestro con facilidad. Escucha, esto es lo que ocurrió…

Agarró a Nate del brazo con delicadeza y cambió de dirección, virando hacia la Casa Grande. Esta era la joya del campus. En la década de 1930 había sido el hogar de la familia Ellingham. Hoy era el centro administrativo de la academia y escenario de bailes y eventos. En la parte de atrás había un jardín cercado. Stevie se dirigió como con piloto automático a una puerta que conocía bien en el muro y la abrió. Era el jardín hundido, llamado así porque en su día fue un lago artificial y la gigantesca piscina de Iris Ellingham. Albert Ellingham había ordenado que lo drenaran después de la desaparición de su hija porque alguien dijo que creía que el cuerpo estaba en el fondo. No ocurrió, pero no volvieron a llenar el lago. Así quedó, como una enorme hondonada cubierta de hierba. Y en el centro, en una extraña y pequeña elevación que en otro tiempo fue una isla en medio del lago, había una cúpula geodésica de cristal. Fue en aquella cúpula donde Dottie Epstein había encontrado su triste final y donde, justo debajo, Hayes Major había terminado sus días.

—Así que —dijo Stevie al tiempo que señalaba la colina— Dottie Epstein está allí sentada, leyendo su novela de Sherlock Holmes, sin meterse con nadie. De repente, aparece un hombre. George Marsh. Ninguno de los dos esperaba encontrar al otro. Y, de todos los alumnos de la Academia Ellingham con los que pudo haberse tropezado, George Marsh se topa con la más brillante, que además tiene un tío en la policía de Nueva York. Dottie sabe quién es Marsh. Todo el plan se viene abajo en un segundo, porque George Marsh se encuentra a Dottie en esa cúpula. Dottie sabe que algo malo está a punto de suceder, así que hace una marca en el libro de Sherlock Holmes, hace lo que puede para comunicar a quién ha visto, y después muere. Pero Dottie delata al hombre. Salto hacia delante en el tiempo…

Stevie se volvió hacia la casa, hacia el patio enlosado y la cristalera que se abría en lo que había sido el despacho de Albert Ellingham.

—Albert Ellingham se pasa dos años intentando encontrar a su hija, cuando algo… algo le refresca la memoria. Piensa en Dottie Epstein y en la marca hecha en el libro. Saca la grabación de su entrevista con ella (sabemos que lo hizo, estaba encima de su escritorio el día que murió) y la escucha. Se da cuenta de que Dottie pudo haber reconocido a George Marsh. Se pregunta…

Stevie se imaginaba perfectamente a Albert Ellingham paseando nervioso por el despacho, sobre las alfombras de pieles de animales, del sillón de cuero al escritorio, con la vista puesta en el reloj de mármol verde de la chimenea, intentando decidir si sus suposiciones eran ciertas.

—Escribe un acertijo, quizá para ponerse a sí mismo a prueba, para comprobar si de verdad lo creía: «¿Dónde buscas a alguien que en realidad nunca está cerca? Siempre en una escalinata, pero nunca en la escalera». Indica que hay que sacar la palabra nata de escalinata. ¿Quién es la flor y nata del cuerpo de Policía? Un detective. ¿Quién «nunca está» en realidad? La persona que contratas para investigar, la que siempre estuvo a tu lado. En la que nunca piensas ni te fijas…

—Stevie…

—Y luego, esa misma tarde, sale a navegar con George Marsh y el barco explota. Siempre se pensó que habían sido los anarquistas, porque ya habían intentado asesinarlo antes, y todos creían que era un anarquista quien había secuestrado a su hija. Pero es imposible. Uno de los dos hizo explotar el barco. O George Marsh sabía que todo había terminado y decidió que fuera el fin de ambos, o Albert Ellingham se enfrentó a él y decidió lo mismo. Pero no termina ahí la cosa. Y sé que el secuestrador de Alice, quienquiera que fuese, no pudo ser Atentamente Perverso, porque sé que esa nota la escribieron unos alumnos de la academia, probablemente para gastar una broma. Todo el asunto no fue más que una sucesión de cosas que se les fue de las manos. La nota era una broma, después el secuestro salió mal y murió toda esa gente…

—Stevie —insistió Nate para devolver a su amiga al presente, a la hierba húmeda y fría que estaban pisando.

—Fenton —siguió Stevie—. Creía que en el testamento de Albert Ellingham había un codicilo, algo que especificaba que quien encontrara a Alice se llevaría una fortuna. Es todo como de teoría conspiranoica, pero ella lo creyó. Dijo que tenía la prueba. Yo no la vi, pero afirmó que la tenía. Estaba completamente paranoica…, solo guardaba documentos en papel. Tenía un esquema relacional en la pared. Dijo que estaba haciendo encajar algo muy gordo. Llamé para contarle lo que había averiguado, pero me dijo que no podía hablar y repitió algo como «Está aquí, está aquí». Después, su casa ardió.

Nate se rascó la cabeza despacio.

—¿Puede haber alguna posibilidad de que fuera un accidente? —preguntó—. Por favor, dime que sí.

—Tú ¿qué crees? —preguntó ella en voz baja.

—Yo ¿qué creo? —repuso Nate, sentándose en uno de los bancos al borde del jardín hundido.

Stevie se sentó a su lado y notó el frío de la piedra a través de la ropa.

—Creo que no sé qué pensar —respondió el chico—. Normalmente no creo en las conspiraciones, porque la gente no suele organizarse lo suficiente para concluir con éxito tramas importantes y complejas. Pero también creo que, si en un lugar y momento determinados se dan una serie de circunstancias extrañas, quizá sea porque estén relacionadas. Por ejemplo, Hayes murió mientras estabais grabando el vídeo sobre el caso Vermont. Luego murió Ellie cuando se escapó después de que descubrieras que había escrito los guiones de Hayes. Ahora tu asesora está muerta (a la que estabas ayudando a estudiar el material de Ellingham), y murió justo cuando dijiste que habías averiguado quién cometió el crimen del siglo. Ha sido una sucesión de terribles accidentes, o quizá no, pero no se me ocurre nada y necesito conservar mis energías para poder flipar mejor. ¿Te he ayudado algo?

—No —respondió Stevie con la vista puesta en el cielo gris rosáceo.

—¿Y si…, y escúchame bien, y si comunicaras a las autoridades todo lo que sabes y te desentendieras ya del tema?

—Pero es que no sé nada —protestó ella—. Ese es el problema. Necesito saber más. ¿Y si todo está relacionado? Tiene que estarlo, ¿no? Iris y Dottie y Alice, Hayes y Ellie y Fenton.

—¿En serio?

—Necesito pensar.

Stevie se pasó la mano por el pelo corto y rubio. Se le había quedado de punta. No se había cortado el pelo desde su llegada a Ellingham a primeros de septiembre. Una vez lo había intentado, en su cuarto de baño a las dos de la madrugada, pero cuando llegó a la mitad ya no veía bien el resto. El resultado fue un corte descuidado que caía más sobre un ojo que sobre el otro y que a menudo se elevaba hacia el cielo como el copete de una cacatúa asustada. Se había mordido las uñas hasta llegar a la carne y, aunque la academia disponía de servicio de lavandería, llevaba la misma sudadera casi a diario. Estaba perdiendo la consciencia de su aspecto físico.

—Entonces, ¿qué plan tienes? ¿Deambular por ahí todo el tiempo, sin comer y sin hablar con nadie?

—No —respondió—. Tengo que hacer algo. Necesito más información.

—Muy bien. —Nate se dio por vencido—. ¿Dónde puedes encontrar información que no sea peligrosa ni equivocada?

Stevie se mordió una cutícula, pensativa. Buena pregunta.

—Volviendo al presente —siguió Nate—, Janelle nos va a enseñar un prototipo de su máquina esta noche. Está preocupada por si no vienes.

Por supuesto. Mientras Stevie se perdía por aquellos pequeños derroteros de su mente, la vida seguía su curso. Janelle Franklin, su mejor amiga de la academia y vecina de cuarto, había pasado todo su tiempo en Ellingham construyendo una máquina para la competición Sendel Waxman. Ya la había terminado y quería hacer una demostración a sus amigos. A través de la nebulosa de su mente, Stevie fue capaz de recordarlo… «Esta noche, a las ocho. Ver la máquina».

—De acuerdo —dijo—. Iré. Claro que iré. Ahora necesito seguir pensando.

—Quizá necesites volver a casa y dormir una siesta, o ducharte, o algo. Porque no me parece que estés bien.

—¡Eso es! —exclamó, levantando la cabeza de repente—. No estoy bien.

—Un momento, ¿qué dices?

—Necesito ayuda —dijo con una sonrisa—. Necesito ir a hablar con alguien a quien le encantan los retos.

Febrero, 1936

—NO HA LLEGADO, QUERIDA —dijo Leonard Holmes Nair mientras limpiaba la punta del pincel con un trapo—. Hemos de tener paciencia.

Iris Ellingham estaba sentada ante él en un sillón de mimbre que solía usar cuando hacía mejor tiempo. Se estremeció en su abrigo blanco de angora, pero Leo sospechaba que no era a causa del frío. Hacía un día relativamente templado para encontrarse a mediados de febrero en la montaña, con la temperatura justa para poder trabajar en un cuadro de la casa y la familia al aire libre. A su alrededor, los alumnos de la recién creada Academia Ellingham iban de un edificio a otro a paso ligero, enfundados en abrigos, bufandas y mitones y con los brazos cargados de libros. Sus charlas rompían el antaño silencio cristalino de aquel lugar de retiro en la montaña. Aquel palacio —la obra de arquitectura y paisajismo—, aquel prodigio de ingeniería y determinación… ¿todo para una academia? Era, en opinión de Leonard, como preparar el más exquisito de los festines para después sacarlo y contemplar cómo lo devoraban los mapaches.

—Seguro que tienes un poco —dijo Iris, revolviéndose en su asiento—. Tú siempre tienes algo.

—Debes tener cuidado. No querrás que el polvo se apodere de ti.

—Basta ya de sermones, Leo. Dame un poco.

Leo suspiró, metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó una pequeña caja esmaltada con forma de zapato. Ayudándose de una uña, depositó una pizca de polvo en la mano abierta de la mujer.

—Es lo único que me queda hasta que reciba otro pedido —dijo—. El género bueno viene de Alemania y tarda su tiempo.

Iris volvió la cabeza e inspiró con delicadeza. Cuando lo miró de nuevo, mostraba una sonrisa más amplia.

—Mucho mejor —dijo.

—Me arrepiento de haberte metido en esto. —Leo volvió a guardar la cajita en el bolsillo—. Un poco de vez en cuando no está mal. Consúmelo con asiduidad y te dominará por completo. Ya he visto algún caso.

—Así tengo algo que hacer —repuso la mujer mientras observaba a los alumnos—. No podemos hacer otra cosa aquí arriba ahora que parece que dirigimos un orfanato.

—Háblalo con tu marido.

—Casi tendría más suerte hablándolo con la montaña. Todo lo que a Albert se le antoja…

—… lo compra. Una situación terrible, estoy seguro. Pero hay mucha gente a la que no le importaría nada estar en esta situación. El país está viviendo una crisis.

—Soy consciente de ello —le espetó—. Pero deberíamos estar en Nueva York. Podría abrir una cocina solidaria. Podría dar de comer a mil personas al día. Y, sin embargo, ¿qué hacemos aquí? ¿Formar a treinta alumnos? La mitad son hijos de amigos nuestros. Si sus padres quieren librarse de ellos, podrían mandarlos a un internado.

—Si pudiera explicárselo a tu marido, lo haría —dijo Leo—. Pero solo soy el pintor de la corte.

—Eres bobo.

—Eso también. Pero soy vuestro bobo. Ahora no te muevas. Tienes el mentón en la posición perfecta.

Iris se quedó inmóvil unos instantes, pero después se hundió un poco en el sillón. El polvo había empezado a relajarla. La posición perfecta se deshizo.

—Dime una cosa… —añadió—. Ya sé tu opinión al respecto, pero… Alice se está haciendo mayor. En un momento dado, será bueno saber…

—Deberías saber que no debes preguntármelo —repuso el hombre mientras impregnaba el pincel de pintura con delicadeza y daba un toque de gris a un azul muy vivo—. Te he dado algo bueno. Esa no es manera de agradecérmelo.

—Lo sé, querido. Lo sé. Pero…

—Si Flora hubiera querido que supieras quién es el padre, ¿no crees que te lo habría dicho? Y yo no lo sé.

—Pero a ti sí te lo diría.

—Estás poniendo a prueba mi amistad —se quejó Leo—. No me pidas cosas que no puedo darte.

—Mi día ha terminado —dijo la mujer al tiempo que sacaba la pitillera de plata—. Voy a darme un baño caliente.

Se puso en pie arrastrando el abrigo a su espalda al atravesar el césped de camino a la puerta principal. Leo le había proporcionado el polvo que la ayudaba a sobrellevar su aburrimiento; pequeñas dosis de vez en cuando, las mismas que tomaba él. Últimamente, el hombre había notado un cambio en el comportamiento de su amiga; se mostraba impaciente, reservada, con cambios de humor. Conseguía más por otro lado, consumía a menudo y se ponía nerviosa cuando estaba sola. Se estaba enganchando. Albert no sabía nada, por supuesto. Ahí radicaba buena parte del problema. Albert gobernaba su reino y se lo pasaba bien, e Iris se hundía en picado al no tener apenas nada en qué ocupar su ágil mente.

Quizá podrían regresar a Nueva York. Flora, Iris y Alice y él. Era lo único sensato. Llevarla de vuelta a un lugar que la estimulaba, visitar a un médico que conocía en la Quinta Avenida y que solucionaba ese tipo de problemas.

Albert se opondría. No podía soportar estar lejos de Iris y Alice. Una sola noche le parecía demasiado. Su devoción hacia su esposa e hija era admirable. La mayor parte de los hombres de la posición de Albert tenían múltiples aventuras, una amante en cada ciudad. Albert parecía un hombre leal, lo que significaba que probablemente solo tuviera una. Quizá en Burlington.

Leo levantó la vista hacia el modelo que tenía delante, la casa melancólica con su telón de piedra que se alzaba tras ella. El sol de la tarde de finales de febrero era de lavanda blanca, los árboles desnudos estaban grabados en el horizonte como sistemas circulatorios visibles de criaturas enormes y misteriosas. Retocó la pintura del lienzo y retrocedió. Las tres figuras del cuadro lo miraban expectantes. Había algo que desentonaba, algo que no podía comprender en aquel modelo.

Existe la idea errónea de que la riqueza satisface a los hombres. Normalmente, ocurre todo lo contrario. Provoca ansia en muchos de ellos; no importa cuánto coman, nunca se sacian. Como si tuvieran un agujero en alguna parte. De pronto, Leo lo vio todo claro en el sol a punto de ponerse, en los rostros de sus modelos y en el color del horizonte. Examinó su paleta unos instantes, concentrado en el azul de Prusia y en cómo crear con él un cielo moribundo.

—¿El señor Holmes Nair?

Dos alumnos se habían acercado a Leonard mientras contemplaba el cuadro, un chico y una chica. Él tenía un rostro hermoso, su pelo era de auténtico color dorado, ese color que los poetas describen tan a menudo pero que tan pocas veces se ve. La sonrisa de ella era como una pregunta peligrosa. Lo primero que le llamó la atención era lo vivaces que parecían ambos. En contraste con lo que los rodeaba, se les veía radiantes y pletóricos. Hasta mostraban rastros de sudor en la frente y bajo los ojos. El leve desorden de la ropa. El pelo revuelto.

Acababan de hacer algo, y no les importaba que se notara.

—Usted es Leonard Holmes Nair, ¿verdad? —dijo el chico.

—Lo soy —respondió Leo.

—Vi su exposición «Orfeo Uno» en Nueva York el año pasado. Me gustó mucho, más incluso que la de «Hércules».

El muchacho tenía buen gusto.

—¿Te interesa el arte? —le preguntó.

—Soy poeta.

Por lo general, a Leo le gustaban los poetas, pero era muy importante no dejarlos sacar el tema de su trabajo si uno quería seguir disfrutando de la poesía.

—¿Le importa que le saque una foto? —preguntó el chico.

—Supongo que no —contestó con un suspiro.

Mientras el chico sacaba la cámara, Leo se fijó en su compañera. El muchacho era hermoso; la chica, atractiva. Sus ojos mostraban una inteligencia chispeante. Apretaba un cuaderno contra su pecho de una forma que daba a entender que su contenido, cualquiera que fuese, era muy valioso y probablemente contravenía alguna norma. Su ojo de pintor y su alma pervertida le dijeron que era con la chica con quien había que tener cuidado. Si en la Academia Ellingham había alumnos como aquellos, quizá el experimento no fuera un completo despilfarro.

—¿Tú también eres poeta? —preguntó Leo a la chica con cortesía.

—De ninguna manera —repuso—. Pero me gustan algunos poemas. Me gusta Dorothy Parker.

—Me alegro. Dorothy es amiga mía.

El chico trasteaba con la cámara. Una cosa era esperar a que Cecil Beaton o Man Ray encontraran el ángulo adecuado, y otra muy distinta esperar por aquel muchacho, por muy buen gusto que tuviera. La chica pareció darse cuenta y también empezó a perder la paciencia.

—Hazla ya, Eddie —dijo.

El chico sacó la foto al instante.

—No pretendo ser grosero —dijo Leo, pretendiendo ser tan grosero como deseaba—, pero es que me voy a quedar sin luz.

—Vamos, Eddie, es mejor que volvamos —dijo la chica dirigiendo una sonrisa a Leo—. Muchas gracias, señor Nair.

Los dos prosiguieron su camino; el chico en una dirección, la chica en otra. Leo la observó unos instantes mientras corría hacia el pequeño edificio llamado Casa Minerva. Tomó nota mental para hablarle de ella a Dorothy, que enseguida extravió en una mesita auxiliar también mental atiborrada de papeles. Se frotó el entrecejo con el paño encerado. Había perdido la visión de la casa y sus secretos. El momento se había esfumado.

—Hora del aperitivo —anunció—. Ya está bien por hoy.

2

—QUIERO HABLAR SOBRE LA marcha de mi trabajo —mintió Stevie.

Stevie se sentó delante del enorme escritorio que ocupaba buena parte de la estancia, una de las más hermosas de la Casa Grande. En un principio, había sido el vestidor de Iris Ellingham. La seda gris paloma seguía tapizando las paredes. Hacía juego con el color del cielo. Pero en vez de una cama y tocadores, la habitación ahora estaba llena de estanterías que llegaban hasta el techo.

Intentó no mirar directamente a la persona que se sentaba al otro lado de la mesa, el hombre alto con su camiseta de Iron Man, su americana entallada, sus gafas estilosas y su mechón de pelo rubio que le caía sobre la frente. Así que se concentró en el cuadro que colgaba entre las ventanas, el dibujo enmarcado de la pared. Lo conocía bien. Era el plano de la Academia Ellingham. Estaba impreso en los papeles de admisión. Había incluso carteles a la venta. Era una de esas cosas que siempre estaban ahí y en las que uno no se fijaba. No era del todo preciso; se trataba más bien de una representación artística. Para empezar, los edificios eran enormes y estaban sumamente embellecidos. Había oído que era obra de un antiguo alumno que después se dedicó a ilustrar libros infantiles. Aquella era la fantasía de la Academia Ellingham, el cuadro amable dibujado para el mundo.

—Me alegro mucho de que hayas venido a hablar conmigo —dijo Charles.

Stevie lo creyó. Al fin y al cabo, todo en Charles sugería que quería ser divertido y cercano, desde los letreros de la puerta del despacho que decían CUESTIONA TODO; RECHAZO TU REALIDAD Y SUSTITUYO LA MÍA, y otro más grande, hecho a mano y colgado en el medio en el que se leía ¡RÉTAME! También había muñequitos Funko Pop! apiñados en los alféizares de Iris Ellingham junto a fotos de lo que Stevie supuso que eran de los equipos de remo de Charles en Cambridge y Harvard. Y es que, por muy dinámico e inquieto que fuera, Charles tenía una excelente formación. Todos los miembros del claustro de Ellingham la tenían. Llegaban, cargados de títulos, premios y experiencia, a dar clase en la montaña.

La cuestión era que no había ido hasta allí a hablar de sus sentimientos. A algunas personas no les importaba lo más mínimo, eran capaces de sincerarse con quien fuera y de soltar todo lo que tenían dentro. Stevie prefería cualquier cosa antes que compartir su frágil ser interior con otra persona, ni siquiera quería compartirlo consigo misma. Tenía que caminar sobre la fina línea que separaba parecer vulnerable y mostrar sus emociones delante de Charles, porque mostrar sus verdaderas emociones le parecía una ordinariez. Stevie no lloraba nunca, y menos aún delante de los profesores.

—Estoy intentando… procesar —dijo Stevie.

Charles hizo un gesto de aprobación. Procesar era un buen término, de esos a los que una persona que se dedicaba a administrar podía aferrarse y manejar… y lo bastante clínico como para evitar que Stevie se quedara sin saber qué decir.

—Stevie —empezó el hombre—. Ya casi no sé ni qué decir. Ha habido mucho sufrimiento aquí este año. Y buena parte de él te ha tocado de cerca, de algún modo. Has sido increíblemente fuerte. No tienes ninguna obligación de serlo. Que no se te olvide. No hay necesidad de ser siempre valiente.

Las palabras casi la taladraron. No quería seguir siendo valiente. Era agotador. La ansiedad se arrastraba continuamente por el interior de su piel, como una criatura extraña que pudiera romperla en cualquier momento. Stevie se dio cuenta del sonoro tictac que se oía en el despacho. Se volvió hacia la chimenea, donde reposaba un gran reloj de mármol verde. En otro tiempo, el reloj había estado en la planta baja, en el despacho de Albert Ellingham. Era un modelo refinado, obviamente muy valioso, de color verde bosque con vetas doradas. Se rumoreaba que había pertenecido a María Antonieta. ¿Sería solo un rumor? ¿O, como tantas cosas en aquel lugar, era una realidad poco probable?

Ahora que Charles estaba preparado y atento, era el momento de conseguir lo que había venido a buscar: información.

—¿Puedo hacerle una pregunta?

—Por supuesto.

Stevie miró el reloj verde mientras las agujas antiguas y delicadas se movían con precisión sobre la esfera.

—Es sobre Albert Ellingham —añadió.

—Probablemente sepas tú más que yo sobre él.

—Es sobre una cosa de su testamento. Se dice que hay algo en él, algo que dice que, si alguien encuentra a Alice, se llevará todo el dinero. O mucho dinero. Una recompensa. Y que, si no aparece, el dinero se destinará a la academia. Siempre creí que era un rumor…, pero la doctora Fenton así lo creía. Usted está en la junta directiva, ¿no? Debería saberlo. Y ¿no se comenta que la academia va a recibir mucho dinero muy pronto?

Charles se recostó sobre el respaldo y se puso las manos detrás de la cabeza.

—No quiero hablar mal de nadie —confesó—, y menos aún de alguien que ha fallecido recientemente en circunstancias tan trágicas, pero parece ser que la doctora Fenton tenía algún problema del que no éramos del todo conscientes.

—Tenía problemas con la bebida. Eso no significa que estuviera equivocada.

—No —admitió él con un gesto de asentimiento—. No hay nada en el testamento sobre algún tipo de recompensa si alguien encuentra a Alice. Hay depósitos que habría heredado Alice si siguiera con vida. Esos depósitos van a vencer. Por eso estamos reformando el granero y construyendo nuevos edificios.

Así de claro y de simple. De repente, las ideas improbables de Fenton parecieron convertirse en humo.

Como su casa.

—Y ahora, ¿puedo hacerte yo una pregunta? David Eastman fue a Burlington y no volvió al campus. No quería involucrarte en esto. Ya has pasado lo tuyo. Pero el padre de David…

—… es el senador King.

—Supuse que lo sabías —continuó el hombre con gesto serio—. Es algo que llevamos con mucha discreción. Uno de los motivos es la seguridad; el hijo de un senador requiere cierto grado de protección. Y este senador…

—… es un monstruo —concluyó Stevie.

—… es una persona con ideas políticas muy controvertidas con las que no todos estamos de acuerdo. Pero tú lo has expresado mejor.

Stevie y Charles compartieron una leve sonrisa.

—Estoy siendo franco contigo, Stevie. Sé que el senador King tuvo algo que ver en tu regreso a la academia. Me imagino que no te habrá sentado nada bien.

—Se presentó en mi casa.

—¿Tienes una relación estrecha con David? —preguntó Charles.

—Somos…

Visualizó cada uno de los momentos. La primera vez que se besaron. Rodando en el suelo de su cuarto. La vez que estuvieron los dos en el túnel. El tacto de su pelo entre los dedos. Su cuerpo, fuerte y esbelto y cálido y…

—Vivimos en la misma casa —dijo.

—¿Y no tienes ni idea de dónde está?

—No —respondió. Lo cual era cierto. No tenía ni idea. No había contestado a sus mensajes—. No es… muy comunicativo.

—Seré sincero contigo, Stevie: estamos en la cuerda floja. Si ocurre algo más, no sé cómo vamos a poder mantener la academia abierta. Así que, si se pone en contacto contigo, ¿te importaría decírmelo?

Era una petición justa, planteada de modo razonable. Asintió.

—Gracias —dijo el hombre—. ¿Sabes que la doctora Fenton tenía un sobrino? Está estudiando en la universidad y vivía con ella.

—Hunter —repuso Stevie.

—Bien. Pues se ha quedado sin casa. Así que la directiva ha decidido que, ya que la doctora Fenton era tutora de una de nuestras alumnas y estaba tan interesada en Ellingham, puede quedarse aquí hasta que encuentre un sitio donde alojarse. Y como tu casa está más vacía de lo normal…

Era verdad. La casa crujía y crepitaba de noche con la mitad de sus ocupantes muertos o desaparecidos.

—Irá a la facultad cuando lo necesite. Pero me pareció lo mínimo que podíamos hacer como institución. Se lo ofrecimos y aceptó. Creo que, igual que su tía, está muy interesado en este lugar.

—¿Cuándo viene?

—Mañana, en cuanto le den el alta en el hospital. Está mejorando mucho, pero lo ingresaron para tenerlo en observación y para que la policía pudiera hablar con él. Lo perdió todo en el incendio, así que la academia va a contribuir con lo más imprescindible. He tenido que cancelar las salidas a Burlington por David, pero podría autorizar una salida para que compres algunas cosas que necesita. Supongo que se te dará mejor a ti escoger cosas que le gusten que a un viejo como yo.

Abrió su cartera y sacó una tarjeta de crédito que entregó a Stevie.

—Necesita un abrigo nuevo, botas, ropa de abrigo, como forros polares, calcetines y zapatillas. Procura no gastar más de mil dólares. Puedo pedir a alguien de seguridad que te lleve a L. L. Bean y pasar una hora en la ciudad. ¿Crees que te vendrá bien un viaje a Burlington?

—Desde luego —respondió Stevie.

Era un giro de los acontecimientos inesperado y muy bien recibido. Quizá abrirse al mundo fuera el modo correcto de proceder.

En cuando salió, Stevie sacó el teléfono y tecleó un mensaje.

«Me voy a Burlington. ¿Podemos vernos?»

La respuesta no se hizo esperar.

«¿Dónde y cuándo?»

Era el momento de obtener información real.

3

BURLINGTON, EN EL ESTADO de Vermont, es una ciudad pequeña situada a orillas del lago Champlain, una masa de agua que separa Vermont y Nueva York. El lago es vasto y pintoresco y se extiende hasta Canadá. Con buen tiempo, se puede salir a navegar. De hecho, fue en esta extensión de agua donde Albert Ellingham realizó su fatal salida. La ciudad fue en otro tiempo importante e industrial; en los últimos años había adquirido un tinte más artístico. Había estudios de arte, muchos centros de yoga y tiendas new age. Por todas partes había referencias a los deportes de invierno. Pero sobre todo en los enormes almacenes L. L. Bean, sus existencias de calzado y bastones de nieve, esquís y botas y anoraks gruesos voceaban el mensaje: «¡Vermont! ¡No tienes ni idea del frío que puede llegar a hacer! ¡Es una locura!».

Stevie se bajó del coche delante de los almacenes, aferrando la tarjeta de crédito que había recibido apenas una hora antes. Era un tanto extraño ir a comprar ropa para un chico a quien apenas conocía. Hunter era agradable. Vivía con su tía durante el curso universitario. Estudiaba Ciencias Medioambientales. Era rubio, pecoso y estaba interesado en el caso Vermont. Quizá no tanto como su tía o Stevie, pero bastante. Incluso había permitido a Stevie consultar los archivos de su tía. Stevie no había visto gran cosa, pero gracias a ellos había obtenido la idea de la grabación.

El resto, literalmente, se había convertido en humo. Todo el trabajo de Fenton, todo lo que había recopilado, todo lo que sabía.