5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Sich erinnern, aufräumen, Ordnung schaffen im Vergangenen, gerade jetzt, da seine Frau ihr gemeinsames Kind zur Welt bringt – ihre Gegenwart und Zukunft. Schreibend lässt sich der ehemalige Hauptkommissar Markus Berger in diese verrückte Zeit fallen mit all den schrägen Gestalten, die sich da tummelten in Eddys Café ... Eine Stadt in der sächsischen Provinz im Sommer 1995: Nicht nur die Hitze lässt die Gemüter hochkochen; die Vorstandswahlen des einflussreichen Heimatvereins sorgen für reichlich Trubel. Die rechte Szene hat Hochkonjunktur. Die kleine Bar mit integriertem Theater, in der eine nicht alltägliche Gesellschaft ihr Anderssein leben kann, ist ständiges Ziel rechtsextremistischer Anschläge. Ohne die Folgen zu ermessen, entschließt sich der transsexuelle Pianospieler und Freund des Barbesitzers den Übergriffen ein für allemal ein Ende zu setzen. Zwischen Travestieshow und Bierzelten, noblen Stadtvillen und Hinterzimmern entspinnt sich ein Szenario, das scheinbar unaufhaltsam eskaliert ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

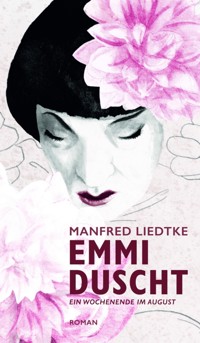

Manfred Liedtke

Emmi duscht

Ein Wochenende im August

Eine phänomenale Geschichte

2. Auflage 2017

tredition GmbH, Hamburg

Dezember 2016

Alle Rechte dieser Ausgabe vorbehalten

© 2017 Manfred Liedtke

Umschlag: Simone Söndgen • [email protected]

Coverbild: Simone Söndgen • [email protected]

Redaktion und Satz: Ulrike Rücker • [email protected]

978-3-74399-2541-0 (Paperback)

978-3-7439-2542-7 (Hardcover)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

… das läge daran, dass das Schreiben eine Erkrankung sei, fuhr sie fort, man könne partout von einer Infizierung des Geistes sprechen und daher könne Hinz oder auch Kunz jederzeit davon befallen werden. Unter Prosaisten fände man Straftäter und Richter, Spitzel und Ärzte, Matrosen und Hausmädchen, Voyeure Liebende und Leidende.

Wenn niemand auszuschließen sei, was sollte mich daran hindern, in ihre Reihen einzutreten?

Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht.

Eugène Ionesco

PROLOG

Donnerstag, 29. Mai 2003. Mein Handy liegt auf dem Küchentisch. Ich starre es an, doch der erlösende Anruf kommt nicht.

Emmi bekommt unser erstes Kind. Nach Ansicht von Lisa, meiner Schwiegermutter, sollte ich jetzt im Krankenhaus sein, das Mysterium der Geburt miterleben. Aber ich mag keine Mysterien, die mit Schmerzen verbunden sind, und schon gar nicht, wenn die Schmerzen Emmi betreffen.

›Wenn er kein Blut sehen kann: draußen lassen! Das Durchschneiden der Nabelschnur ist eben nicht die Eröffnung eines neuen Autobahnabschnitts.‹ Auch dieses Argument einer Journalistin und Autorin hatte Lisa, meine Schiegermutter, nicht überzeugt, als ich entschied, bei der Geburt nicht dabei zu sein.

Das Handy brummt, bewegt sich auf dem Tisch. Meine Hand zittert. Die falsche Taste gedrückt! Ich merke es zwar, melde mich aber trotzdem. Natürlich keine Antwort. Es brummt wieder. Diesmal erwische ich die richtige Taste und höre mich leise fragen: »Berger?«

»Warum drückst du mich weg?«

Ich beantworte Lisas Frage nicht. »Geht es Emmi gut? Junge oder Mädchen?«

»Markus, es dauert noch etwas«, sagt sie.

»Ich halt das hier nicht aus!«

»Dann komm ins Krankenhaus.«

»Nein!«

»Dann beruhige dich wenigstens. Der Arzt sagt, es sei alles in Ordnung. Soll ich vorbeikommen?«

»Um Gottes willen! Lass Emmi nicht allein!«

»Markus, nimm dich zusammen. Koch dir einen Baldriantee und reg dich nicht so auf. Es ist nur eine Geburt.«

Sie hat aufgelegt.

Nur eine Geburt! Die Frau hat Nerven, denke ich und renne nervös durchs Haus.

Ich habe Zeit, zu viel Zeit, die nicht vergehen will, gieße mir ihren empfohlenen Tee auf und verbrühe mir mit Wasserdampf den Unterarm! Erschrecke mich. Becher und Teefilter fallen mir aus der Hand auf die Fliesen. Teeblätter schwimmen zwischen den Scherben. Ich renne wieder durchs Haus, hole Brandsalbe und einen Verband; verbinde mir den Arm, sammle die Scherben ein und wische flüchtig über den Boden. Teeblätter bleiben an den Unterschränken hängen.

Ich hole Werkzeug, um endlich einmal den Abfluss im Bad zu reparieren. Klappt nicht! Ich kann mich nicht konzentrieren. Der Verband verrutscht. So geht das nicht.

Lisa hat recht! Irgendwie muss ich mich beruhigen. Das Internet ... Ja, wieso ist mir das nicht sofort eingefallen? Das Surfen im Netz hat mich immer abgelenkt. Warum sollte es jetzt anders sein? Also gehe ich in mein Arbeitszimmer, setze mich an den Schreibtisch, fahre meinen Laptop hoch und melde mich bei meinem Provider an. Acht Mails. Ich sehe kurz Absender und Themenzeilen durch – nichts, was ich unbedingt lesen muss – und beginne, die Mails zu löschen. Doch bei der vorletzten Mail zögere ich. Ich öffne sie. Ungläubig sehe ich auf den Schirm und lese ... lese die Mail ein zweites Mal: Rolf Böttcher bittet mich, zu ihm zu kommen. Mein Security Service soll für ein Hamburger Bauprojekt die Objektbewachung übernehmen.

Doktor Böttcher, ehemaliger Oberstaatsanwalt in Sachsen, jetzt Rechtsanwalt in Kiel, gehört in einen Zeitabschnitt, der Emmis und mein Leben nachhaltig geprägt hat. Ungefähr vor sieben Jahren habe ich ihm erklärt, dass ich dem deutschen Staat meinen Polizeiausweis und mein Engagement für Recht und Ordnung zurückgeben würde. Ich könne diesem Staat nicht mehr dienen. Er glaubte mir nicht. Ich sei zu sehr Kriminalist, hat er damals gesagt und mir seine Hand auf die Schulter gelegt. Ich würde es bereuen. Und in der Tat, es war schmerzlich, doch bereut habe ich meinen Abschied keinen Augenblick. Ich wähle Emmis Handynummer, will ihr von Böttcher erzählen.

Ich erschrecke. Meine Schwiegermutter Lisa meldet sich: »Schröder.«

»Ist Emmi da?«

»Na, das hoffe ich doch!« Lachen.

»Du hoffst?«, frage ich etwas gereizt.

»Nun bleib mal gelassen, Markus. Sie bekommt immer noch euer Kind!«

»Kann ich sie sprechen?«

»Geht nicht!«

»Warum?«

»Emmi duscht!«

Dieses »Emmi duscht« verursacht mir Beklemmung. Obwohl Lisas Stimme sorglos klang, beunruhigt mich ihr Emmi duscht.

Jetzt hilft nicht einmal mehr das Internet. Ich versuche, meine Ruhelosigkeit in einem Glas Wein zu ertränken, krame ohne viel Interesse in meinem Briefkorb und finde Johannsens Abrechnung. Ich verstehe das nicht, sie dürfte hier gar nicht abgelegt sein. Rauchen gefährdet die Konzentration, würde sich Lisa spitzzüngig mokieren, wäre sie jetzt hier.

Die bei Tagesanbruch geöffnete Zigarettenpackung – fast leer. Ich muss mit dem Rauchen aufhören! Trotz meiner gewonnenen Einsicht greife ich ein weiteres Mal zur Zigarette und sehe mir Johannsens Abrechnung an. Johannsen ist mein Verleger und ein beeindruckender Mann, der seinen Autoren Achtung entgegenbringt. Er hat meinen Ratgeber ›Einbruch! – Die Angst bleibt‹ in seinem kleinen Buchverlag veröffentlicht. Warum ist Johannsen mir plötzlich so präsent? Die Abrechnung? Sicherlich nicht! Vermutlich ist sie nur der Auslöser. Das Eigentliche ist seine Frage, die er mir vor zwei Jahren, am Ende meiner Buchpräsentation, gestellt hat: »Sie wirken auf mich immer ein wenig unglücklich, Markus. Und immer ein wenig zu ernst. Warum?«

»Eine Seiten füllende Geschichte«, wiegelte ich seine Frage ab und verabschiedete mich.

»Na, dann füllen Sie mal die Seiten. Ich werde sie Ihnen drucken. Und, Markus, ich möchte Sie wenigstens einmal lächeln sehen«, rief er mir zu, als ich ging.

Eine Woche werde ich mit Amadeus, unserem spleenigen Kater, allein auskommen müssen. Es ist eine gute Zeit, um Johannsen die Seiten zu füllen, so wie er es mir empfohlen hatte. Zu füllen mit Erinnerungen, die Emmi und mich immer wieder in Melancholie zurücklassen.

Mich freischreiben? Ja! – Ein Buch schreiben? Ich werde es versuchen.

DIE ERSTEN SEITEN

Mit der Unabhängigkeit gegenüber Zeiträumen, wie ich sie in meiner Rolle als erzählender Protagonist benötige, versetze ich nun Sie, geneigter Leser, an den Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Angliederung des kleineren deutschen Staates an den großen war abgeschlossen. Der Kapitalismus, Erzfeind des kleineren Staates, erhob sich wie Phönix aus der Asche und machte aus den ehemals Klassenlosen nun Großdeutsche und Konsumdenker. Ihre Grenze aus Stacheldraht, die sie vor der Freiheit geschützt hatte, war niedergerissen. In ihrer Hauptstadt wurde das Monument der Unfreiheit, die Mauer, zerkleinert und stückchenweise verscherbelt. Eine Anstalt, die sich Treuhand nannte, verramschte ihre Wirtschaft und aus den blühenden Landschaften, die der fette Staatschef des großen Staates den Klassenlosen versprochen hatte, wurden beleuchtete Wiesen. Irgendwann dämmerte es den ehemaligen Arbeitern und Bauern, dass sie nicht nur der real existierende Sozialismus ihres kleinen Staates, sondern auch der real existierende Kapitalismus im wiedervereinten Staat verarscht hatte.

Wir gehen zurück in das Jahr 1991. Genauer gesagt zum 9. Juli. Das Land war wieder eins, aber der Jubel hierüber war verklungen.

Dieser 9. Juli, ein Dienstag, war schwül, begann mit Gewitter und Regen. Mein Wecker hatte geklingelt. Ich reckte mich, stand auf, sah wie jeden Morgen aus dem Fenster und fragte mich – ebenfalls wie jeden Morgen –, was ich in dieser Stadt eigentlich zu suchen hatte.

Es war die interne Ausschreibung gewesen, die mich, einen jungen Kriminalbeamten, mit dem Wort ›Beförderung‹ gelockt hatte. Sie hing am Schwarzen Brett meiner letzten Dienststelle. Meine Kollegen lachten und warnten mich, als sie von meiner Bewerbung hörten. Sie alle hatten den Aushang gelesen, diesem heruntergewirtschafteten Landesteil einen Besuch abgestattet und danach den Aushang nicht mehr beachtet.

An diesem Dienstagmorgen saß ich seit bereits einer Woche desillusioniert in dieser Stadt. Der Aufbruch des Volkes von Ost nach West hatte mir schnell eine Wohnung verschafft, die ich lustlos zu renovieren begann. Einige meiner Möbel waren inzwischen eingetroffen, meine persönlichen Angelegenheiten geregelt und die anderthalb Wochen, die mir als Dienstbefreiung gewährt wurden, waren fast um. Und so ging ich missmutig in einen Dienstag hinein, der mein Leben total umkrempeln sollte. Ich duschte, zog mich an und machte mich übel gelaunt auf den Weg zu einem therapeutischen Gespräch, das der Polizeiarzt mit einer Psychologin vereinbart hatte.

∗ ∗ ∗

Normalerweise sei nur ein Patient im Wartezimmer, meinte die junge Frau, die mir gegenübersaß, doch die Terminplanung von Frau Doktor sei so chaotisch wie sie selbst. Unangenehm berührt, dass ich mich nicht allein in der psychologischen Praxis befand, betrachtete ich die esoterischen Bilder, die scheinbar als Ergänzung zur leisen Entspannungsmusik an den Wänden hingen.

Die beruhigende Wirkung dieser Kombination aus Bild und Ton hatte jäh ein Ende, als die gepolsterte Tür zum Sprechzimmer aufflog und ein Mann herausstürmte; begleitet von einer schrillen Stimme, die ihm hinterher rief. »Wenn Sie davon nicht leben können, dann nehmen Sie sich doch einen Strick!«

Die Haare der jungen Frau wurden schlagartig grau. Ich starrte sie ungläubig an, und sie begriff sofort. Fragend zeigte sie mit dem Finger auf ihren Kopf. Ich nickte und fragte einfältig: »Können Sie das auch in Rot?« Sie lachte und meinte: »Das geht beim Duschen wieder weg!«

Ich wollte nachhaken, doch sie kam mir mit ihrer Frage, ob ich nach meiner Therapiestunde noch Zeit hätte, zuvor. Irgendwie war mir die Situation peinlich und ich bestand darauf, dass es nur eine Besprechung sei und keine Therapie.

»Ist doch egal«, sagte sie. Und dann: »Wenn du Lust hast … ich bin bei Torten-Eddy.« Sie sprang auf, rannte zur Tür und rief: »Bis gleich!«

»Wie heißt du, und wer ist Torten-Eddy?«, rief ich ihr nach.

»Emmi«, rief sie zurück, »und ich mag dich!«

»Herr Börner? Herr Bööörner!«

Meine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Eine kleine Frau, gekleidet in eine kunstvoll um den Körper gewickelte Stoffbahn, stand im Türrahmen und drängte energisch: »Herr Börner, nun kommen Sie schon, wir sind nicht unvergänglich!«

»Meinen Sie mich?«, fragte ich.

»Ja, natürlich, oder sehen Sie noch jemanden hier«, fragte sie etwas gereizt zurück.

»Berger!«

»Wie, Berger?«, fragte sie noch gereizter.

»Ich heiße Berger, Markus Berger. Nicht Börner!«

»Was zählt schon der Name? Hier sind Sie das Problem und nicht Ihr Name.« Sie gab mir ihre Hand, sagte: »Wohlert-Neuss, ich vertrete Ihre urlaubende Polizeipsychologin«, und schob mich mit ihrer anderen Hand an der gepolsterten Tür vorbei ins Sprechzimmer. »Dieser Halsabschneider, fünftausend Mark«, brabbelte sie vor sich hin, ging zu einem Rattanschreibtisch und ließ sich seufzend in einen mit asiatischen Tüchern behängten Sessel fallen, setzte ihre randlose Brille auf und kramte suchend in dem chaotischen Durcheinander auf ihrem Schreibtisch. Mit einem »Aha, da ist es ja!«, und über diesen Erfolg offenbar glücklich, zog sie lächelnd ein Schreiben aus dem Chaos, las es, begleitet von ein paar »Soso«, und bat mich, Platz zu nehmen.

»So wie ich es beurteilen kann, sind Sie doch ein attraktiver Mann, Herr Börner.«

»Danke, aber ich heiße Berger.«

Sie sah mich über den Rand ihrer Brille an und fuhr fort: »Es gibt viele Methoden, eine Frau sexuell glücklich zu machen. Es muss nicht unbedingt ein großer Penis sein, Herr Börner.«

»Berger!«

»Ja … ja!« Sie sah mich unwillig an. »Wie ich hier lese, haben Sie diesbezüglich ein Problem.«

»Mit was habe ich ein diesbezügliches Problem?«

»Ich möchte das mal so ausdrücken: Ihr Penis bereitet Ihnen sexuelle Präokkupation.«

»Moment … Was bereitet mir mein …«

»Nun verstehen Sie doch, Herr Börner. Sie sind gehemmt und haben Angst vor Frauen – Angst, verlacht zu werden!«

»Ich heiße Berger«, wiederholte ich laut und ziemlich genervt.

»Sicherlich lässt sich da etwas operieren, Herr Börner!«, fuhr sie fort.

Das war zu viel. Ich stand auf und ging.

»Herr Börner!«

»Mein Gott, begreifen Sie es doch endlich: Ich heiße Berger!«

Unbeirrt fuhr sie fort: »Wenn Sie meinen, er sei zu klein, rasieren Sie sich fürs Erste einmal die Schamhaare ab. Je weniger Buschwerk am Haus, desto größer wirkt es.« Sie fing schallend an zu lachen. Wütend riss ich meine Jacke von der Garderobe des Wartezimmers und lief aus der Praxis.

EDDY UND OMA

Junger Mann, ist Ihnen nicht gut? Sie sehen ja fürchterlich aus!« Ich erwiderte: »Es geht schon«, und sah in das Gesicht einer älteren Frau. Sie kam näher, hielt die Hand vor ihren Mund und zeigte mit der anderen auf das Praxisschild. »Waren Sie da drin?« Ohne meine Antwort abzuwarten, murmelte sie weiter: »Die und ihre Freundin sollen ja nicht alle beisammen haben!«

»So?«

»Ja, wissen Sie das denn nicht?«

»Nee!«

»Ach, dann sind Sie wohl nicht von hier.« Sie ging weiter. Mir fiel gerade noch ein, dass mir diese Emmi vielleicht erklären konnte, was mit dieser Psychotante los war, und so rief ich der Alten ein »Hallo!« hinterher.

Sie drehte sich um. »Geht es Ihnen doch schlecht?«

»Nein, aber können Sie mir sagen, wo ich diesen Kuchen-Eddy finde?«

»Sie meinen Torten-Eddy«, und zeigte auf die andere Straßenseite. »Das Café da drüben«, sagte sie und schauderte, »das ist Torten-Eddy!«

Ohne mich weiter um die Frau zu kümmern, die mir irgendwas von einem anderen Ufer nachrief, rannte ich im Slalom über die Straße – begleitet vom Hupkonzert verärgerter Autofahrer.

»Setz dich erst mal!«, meinte Emmi, als ich fassungslos in das Café gestürzt kam.

Ich ließ mich in einen der Sessel fallen, atmete tief durch und sah mich um. »Was ist das hier?«

»Det ist 'ne Bar, Jungchen«, hörte ich jemanden aus dem Hintergrund sagen.

Irritiert drehte ich mich in die Richtung der rauchigen Stimme. Eine alte aufgetakelte Frau saß auf einer kleinen Bühne an einem Flügel und warf mir eine Kusshand zu.

»Das ist Oma«, meinte Emmi und lachte.

»Und wat bist du für eener?«, fragte Oma, die nach ihrem Kusshandwerfen auf dem Klavier ein paar Töne klimperte.

»Markus.«

»Und weiter?«

»Markus Börner. Verdammt … Berger! Markus Berger!«

»Und was lässt dich so schlecht aussehen, Markus Berger?«

»Is det’n Wunda, Emmi?«, meinte die Alte. »Den hat Eva inne Mache jehabt!«

Erst jetzt bemerkte ich die attraktive Frau, die an unseren Tisch kam. Ich sah sie fasziniert an – und Emmi mich besorgt. Mit einem charmanten Lächeln stellte ich mich vor, küsste der Unbekannten sogar die Hand. Emmi sah mich noch besorgter an, machte eine kleine Pause und meinte dann: »Das ist Eddy!«

Unsicher, ob ich den Namen richtig verstanden hatte, sah ich Eddy an.

»Ja, Eddy«, wiederholte Emmi. »Das ist Torten-Eddy.«

Mit einem »Auch das noch!« setzte ich mich wieder.

Oma kicherte und Eddy meinte mit einer Bassstimme: »Da biste platt, wa?«, setzte sich neben Emmi in den Sessel und fragte, ob ich dann vielleicht ein Käffchen wollte.

Was seit heute Morgen bei mir abging, war auf nüchternen Magen jedoch etwas zu viel. Mir wurde übel. Ich erhob mich aus meinem Sessel und sah mich nach einer Toilette um.

»Links neben der Treppe«, säuselte die Alte von der Bühne herab.

Ich stolperte, bekam aber den Drücker der Toilettentür noch zu fassen, riss sie auf, stürzte ans Waschbecken, drehte den Hahn auf und ließ mir kaltes Wasser über den Kopf laufen.

Ich hörte, wie sich die Toilettentür öffnete, hob meinen triefnassen Kopf und sah im Spiegel diese Oma. »Das ist hier die Männertoilette.«

»Na und?« Sie ging zum Urinal, zog den Rock hoch und pinkelte. »Da kiekste, wa?«

Ohne mir die Haare abzutrocknen, hastete ich zurück ins Café, stand vor Eddy und Emmi und hörte mich sagen: »Oma pisst im Herrenklo!«

Eine Äußerung von Bestand. Wann immer in der Zukunft nach Oma gefragt wurde, kam garantiert aus irgendeiner Ecke: Oma pisst im Herrenklo! Anstatt mich nun zu verabschieden, setzte ich mich wieder in den Sessel und sah die beiden wohl so befremdlich an, dass Eddy in seinen High Heels zum Tresen rannte und ein Handtuch, Gläser sowie eine Flasche Cognac holte.

»Kerl bleibt Kerl, auch wenn er einen Fummel trägt!«, meinte Oma, als sie von der Toilette zurückkam und sich neben mich setzte, danach ihr Gebiss aus dem Mund nahm und es behutsam auf den Tisch legte. »Dann schmeckt der Cognac besser«, fügte sie hinzu.

Eddy schenkte mir den dritten Cognac ein, dann den vierten und fünften. Oma wurde mir immer sympathischer und wir kamen ins »Plauschen«, wie sie das nannte.

AM ABEND

Mein Kopf brummte. Es dauerte einige Zeit, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht geträumt hatte. Der Hupton in meinem Traum war real. Er kam aus meinem schnurlosen Festnetztelefon, das mir Kollegen zum Abschied geschenkt hatten. Mühsam schleppte ich mich vom Bett zur Dockingstation und griff nach dem Hörer.

»Berger!«, nuschelte ich, schlich zurück zum Bett und ließ mich darauf fallen.

»Hallo! Markus?«

»Ja …«

»Hier ist Eddy.«

»Eddy? Welcher Eddy?«

»Na, Eddy … Komm schon, Markus.«

»Eddy … Eddy? Ich kenne keinen Eddy!«

»Torten-Eddy!«

Bruchstückhaft kam die Erinnerung zurück.

»Der aus dieser …?«

»Genau der!«

Dass ich nackt schlief, war eigentlich nicht erstaunlich, ich schlief im Sommer oft ohne Pyjama. Phänomenal war nur der Stuhl, der vor mir stand. Ich war nicht der Typ, der seine Kleidung ordentlich zusammenlegt, ehe er ins Bett geht. Schon gar nicht, wenn ich etwas getrunken hatte. Doch hier stand nun ein Sitzmöbel mit ordentlich gefalteten Kleidungsstücken, gekrönt mit meinem Schlüsselbund. Augenblicklich wurde mir klar, was das zu bedeuten hatte. »Doch nicht du?«, brüllte ich ins Telefon, jetzt einigermaßen wach und völlig aus der Fassung.

Nach einem Moment der Stille kam seine Frage: »Ich weiß nicht, wovon du redest.«

»Ich bin nackt!«

»Das ist schön zu wissen, aber kaum von Interesse.«

»Wer hat mich ausgezogen?«

Jetzt kam Eddy dahinter, was ich meinte, und fing schallend an zu lachen. »Keine Sorge, mein Lieber. Emmi hat dich nach Hause gebracht. Und ausgezogen hast du dich alleine. Sie hat nur deine Klamotten geordnet.«

»Diese skurrile Emmi?«

»Richtig, Markus, diese skurrile Emmi!«

»Und warum rufst du an?«

»Ich rufe an, weil sie wartet. Du hast ihr den heutigen Abend versprochen.«

»Ich hab dieser Emmi den Abend versprochen?«

»Komm, streng dich nicht an, Markus! Kann ja passieren, dass man mal etwas vergessen will – schade!« Eddy hatte aufgelegt.

Nackt auf meinem Bett sitzend, versuchte ich zu sortieren, was zwischen heute Morgen und diesem Anruf abgelaufen war. Eigentlich sollte ich jetzt vor Scham in den Erdboden versinken, doch mein Verlangen nach etwas Trinkbarem war so stark, dass es kein Schamgefühl zuließ. Noch schwankend tastete ich mich in die Küche und stolperte über die Umzugskartons zum Kühlschrank. Er war leer! Der Wasserhahn brachte Erlösung.

Ich setzte mich auf einen der Kartons und sah mir das Chaos in meiner unaufgeräumten Küche an, drehte mich zur Seite und sah den zur Hälfte gestrichenen Flur, der meine Stimmung weiter sinken ließ. ›Seit einer Woche bist du hier‹, ging es mir durch den Kopf, ›und hast immer noch nichts auf die Reihe gekriegt. Deine Wohnung sieht aus wie am Einzugstag. Nichts zu essen und zu trinken, aber schon besoffen mit ein paar schrägen Typen am Hals.‹

Verkatert duschte ich, zog mich an und bestellte mir eine Taxe.

Das Klopfen an meiner Wohnungstür war unangenehm laut. Auf dem Weg zur Tür hörte ich, wie jemand »Taxi!« brüllte. Dann wieder dieses penetrante Klopfen. Meinem dicken Schädel bekam das überhaupt nicht.

Wütend riss ich die Tür auf und blickte in ein bulliges Gesicht. »Mensch, muss das sein? Es gibt hier auch ’ne Klingel!«

»Ach nee«, meinte der glatzköpfige Typ, der vor mir stand, »dann sollte man sie auch anschalten.«

Noch rechtzeitig fiel mir ein, dass meine Klingel unausgepackt in der Küche lag, ignorierte darum seine Antwort und bat ihn, einen Augenblick im Taxi zu warten.

Von Passivität übermannt, setzte ich mich auf die zweite Stufe der Trittleiter und fragte mich laut: »Warum tust du dir das an, Markus Berger?« Versprechen hat man einzuhalten, war die Antwort.

Er saß im Taxi und rauchte. Obwohl die Wagentüren geschlossen waren, hörte ich seine Musik bis auf die Straße. Irgendeine deutsche Rock-Gruppe sang so etwas wie ›Punker und Kommunisten, steh’n auf unseren Listen‹. Als er mich sah, wurde die Musik abgedreht.

»Mich stört Ihre Musik nicht«, meinte ich beim Einsteigen.

»Wohin?«

»In die Kantstraße. Eddys Café.«

»Raus hier, aber ganz schnell!«

»Wie bitte?«

»Ich fahre keine Arschficker!«

»Nun mal langsam! Erstens wissen Sie nicht, ob ich homosexuell bin, und zweitens haben Sie eine Beförderungspflicht!«

»Raus hier! Ich sag das nicht noch einmal!«

»Nicht so hastig, mein Lieber!« Ich zeigte ihm meinen Dienstausweis und wiederholte noch einmal mein Fahrziel.

Schweigend fuhren wir zur Kantstraße und hielten direkt vor der Praxis von Doktor Wohlert-Neuss. Beim Bezahlen merkte ich, dass er mich argwöhnisch ansah. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, konnte er nicht glauben, tatsächlich einen schwulen Polizisten vor sich zu haben. Er fummelte etwas zu lange in seiner Geldtasche herum, gab mir das Wechselgeld und sah mich erleuchtet an.

»Äh ... du bist undercover!«

»Nee, Süßer, nur schwul!« Ich grinste ihn an und legte meine Hand auf sein Knie.

Anscheinend bis ins Mark getroffen, zuckte er zusammen. Ich stieg aus. Er hielt noch einen Moment, sah durch die geöffnete Fahrertür hinter mir her, schloss sie dann hörbar laut, ließ den Motor aufheulen und war weg.

Wieder stand ich vor dem Haus der Psychologin. Der Verkehr hatte sich beruhigt. Nur ein Linienbus hielt an seiner Haltestelle, ohne dass jemand einoder ausstieg. Ich ging über die Straße. Die Rollläden der Bar waren heruntergelassen, der Eingang unbeleuchtet und die Tür verschlossen. ›Dieser Eddy hat dich richtig verschaukelt‹, ging es mir durch den Kopf. Wütend drehte ich mich um und wollte gehen, als ich Musik hörte. Ich schlug mit der Faust gegen die Tür.

Eine Klappe öffnete sich und ich sah in zwei große Augen. »Musch das sein? Es gibt hier auch eine Klingel!«

Ich fing an zu lachen und zitierte frei den Taxifahrer: »Ach nee, dann müssen Sie die Klingel besser beleuchten!«

Eine Augenbraue hob sich. »Geh nach Hause, du Sprücheklopfer. Mutter wartet auf ihr Baby!« Die Klappe wurde zugeschlagen.

Mein erneutes Hämmern an der Tür zeigte dann aber doch noch Wirkung. Die Tür wurde aufgerissen. Vor mir stand, im Halbdunkel, eine blonde Frau in einem silbernen Abendkleid. Sie musterte mich von oben bis unten und fragte mich mit einer Bassstimme: »Bisse neues Klubmitglied?«

»Nee!«

»Dann hau ab, Süßer!« Sie grinste breit, versuchte eine Monroepose mit Augenaufschlag und zirpte etwas zu rau: »Oder muss ich erst meinen Gatten holen?« Sie wollte die Tür schließen, mein Fuß war schneller.

»Bisse meschugge? Was soll das denn?«

»Ich bin hier mit Emmi verabredet«, sagte ich und zog den Fuß wieder zurück.

Die Tür knallte zu!

›Dieses Spielchen machst du nicht mit‹, dachte ich und wollte endgültig gehen. Die Tür aber öffnete sich wieder. »Hättste ja gleich sagen können, dasse Markusch bist«, flötete sie leicht beleidigt, gab mir ihre Männerhand, sagte, sie sei Rita, und zog mich durch einen Vorhang in die Bar. Was ich jetzt sah, hatte mit dem, was ich heute Morgen gesehen hatte, kaum mehr etwas zu tun: Der ganze Raum war indirekt beleuchtet. Die Cocktailsessel und Sofas, heute Morgen noch im Halbdunkel bräunlich, erschienen jetzt, geschickt illuminiert, in dezentem Rot. Tütenlampen, aus einer Zeit weit vor meiner Geburt, leuchteten schwach an den tiefroten, gesteppten Wänden. Zwischen den Lampen hingen, in goldenen Stuckrahmen, Porträts von Schauspielerinnen und Schauspielern. Die Theke war nicht mehr Theke, sondern Bar. Hinter dieser hing ein großer Spiegel, in dem ein Teil der Bühne zu sehen war. Auf der Bühne saß diese Oma, jetzt im weißen Frack und mit Zylinder, die stimmungsvoll Klavier spielte. Die drei Kronleuchter, die morgens noch glanzlos wie deplatziert von der Decke hingen, funkelten im Schein echter Kerzen. Auf den Tischen standen Telefone und kleine Lampen mit dunkelroten Schirmen.

Es waren nur wenig Plätze unbesetzt. Trotz der gemütlichen Plüschigkeit spürte ich eine Atmosphäre von Verlorenheit. Vielleicht war es auch nur der Restalkohol, der mich melancholisch stimmte.

Diese Stimmung platzte wie ein Luftballon, als Rita durch die Bar brüllte: »Emmi, hier bringe isch dir deinen Bullen!« Alle Köpfe drehten sich zu uns. Oma spielte einen Tusch. Danach folgte Applaus. Rita machte eine Art Hofknicks, zog an meiner Hand und zischte: »Nun verbeug disch schon!«

Ich löste mich aus ihrem Griff, zog den Vorhang auf und hatte die Türklinke schon in der Hand, als mich jemand zurückzog. »Nimm die Pfoten weg, es reicht«, sagte ich ungewollt grob.

»Markus, sei nicht albern, das hier ist doch nur Spaß«, hörte ich Emmi sagen.

Ich drehte mich um und sah in ihr kaum beleuchtetes Gesicht. Was nun mit mir passierte, kann ich nur mit Liebe auf den zweiten Blick erklären: Ein Gefühl von Leichtigkeit und Glück löste meine Wut auf.

Im Leben gibt es Momente, die allein vom Gefühl bestimmt werden – dies hier war so ein Moment! Ohne zu wissen, wie Emmi reagieren würde, nahm ich sie in den Arm und küsste sie. Die Augen geschlossen, wartete ich auf Emmis tätliche Reaktion. Doch die Hand, die ich schlagkräftig erwartete, nahm meinen Kopf und ich fühlte einen Kuss von beunruhigender Leidenschaft.

Völlig benommen zog ich sie auf die kleine Tanzfläche. Oma hatte aufgehört zu spielen. Leise erklang aus den Lautsprechern ›Still in love‹. In diesem fast schmerzhaft schönen Moment schien es mir, als seien wir die beiden einzigen Menschen auf dieser Welt.

Das Lied klang langsam aus. Noch in unserer Umarmung versunken, bewegten wir uns dennoch im Rhythmus des Songs weiter.

Stille! Überrascht öffnete ich die Augen und drehte mich mit Emmi in Richtung der Tische. Jubel brach aus. Sie winkten uns zu, lachten und klatschten. Rita, die noch immer am Vorhang stand, kam auf uns zu getrippelt, küsste Emmi, tätschelte meine Wange, ging auf die Bühne und rief: »Wir wünschen euch Glück!«

Jetzt gab es auch noch Standing Ovations. Emmi lachte und ich verstand überhaupt nichts mehr. Sie sah meine Ratlosigkeit, küsste mich und flüsterte mir etwas ins Ohr, was in dem Beifall unterging. Verlegen und hilflos stand ich neben ihr. Meine Hemmung wurde sichtbar. Ich fühlte das Rot in meinem Gesicht.

Oma, die merkte, was los war, kam von der Bühne, drängte sich zwischen uns, griff nach meiner Hand und hob sie hoch. »Das ist Markus. Auch wenn’s euch schwerfällt: Finger weg!« Unter Gejohle brachte sie uns zu einem Tisch, an dem sich ein Paar unterhielt.

»Max, bring den beiden Turteltauben mal ’ne Weiße, damit sie sich abkühlen können«, rief Oma dem Barmann zu und tänzelte zurück an ihren Flügel. Die beiden am Tisch erhoben sich. Sie sagte kurz »Hallo« und ging. Er gab mir seine Hand. »Ich bin Matthias!« Dabei machte er eine ausladende Armbewegung und sah mich an. »Dies hier sind alles Menschen, die Emmi lieben. Die werden ziemlich unangenehm, wenn man ihr wehtut.«

›Wie ist der denn drauf?‹, dachte ich und antwortete mit der gleichen alles umfassenden Geste. »Dann geht es denen wie mir!« Überrascht sah er mich an, küsste Emmi auf die Wange und verabschiedete sich. Wie in einem Filmtheater wurden nun die Leuchten an den gesteppten Wänden heruntergedimmt. Vereinzelt wurden Tischlampen ausgeschaltet, Sessel gerückt. Lautes Reden ging über in Gemurmel und schließlich in erwartungsvolle Stille. Die drei Kronleuchter, mit den brennenden Kerzen gaben dem Raum eine noch intimere Atmosphäre. Scheinwerfer leuchteten auf. Sie waren auf die Bühne gerichtet und zeigten Oma am Flügel. Leise fing sie an zu spielen. Einer der Scheinwerferkegel löste sich von ihr, tastete den Raum ab und blieb an der Bar hängen. Applaus!

Im Licht des Scheinwerfers saß auf einem Barhocker – lasziv mit einer Zigarette im Mund – die Frau, die mich vor wenigen Minuten am Tisch begrüßt hatte, und fing an zu singen:

So oder so ist das Leben.

So oder so ist es gut.

So wie das Meer ist das Leben,

Ewige Ebbe und Flut.

Heute nur glückliche Stunden.

Morgen nur Sorgen und Leid.

Doch was auch kommen mag,

Halte dich immer bereit!

»Lass uns gehen«, flüsterte Emmi mir ins Ohr, stand spontan auf, nahm meinen Arm und zog mich durch die Bar. Ich drehte mich noch einmal um, sah die Sängerin, wie sie von dem Barhocker aufstand und singend, im Spot der Scheinwerfer, zur Bühne ging.

Du musst entscheiden, wie du leben willst,

Nur darauf kommt’s an!

Und musst du leiden, dann beklag dich nicht,

Du änderst nichts daran.

So oder so ist das Leben.

So oder so ist …

Wir waren nicht mehr interessant. Alle Augen folgten gebannt dem Spot. Nur Rita trippelte in ihrem silbernen Abendkleid in Richtung Tür, trat auf den Saum ihres Kleides und knickte mit dem rechten Fuß zur Seite. Dabei verrutsche ihr die Perücke so, dass ich mir ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Sie öffnete langsam die Tür und sah mich ernst an. »We are what we are, Markusch. Das solltest du dir merken, wenn du wiederkommen willst!«

Emmi gab Rita einen Kuss, rückte ihr die Perücke wieder zurecht und meinte: »Er wird sich dran gewöhnen!«

Rita lachte mit ihrer sanften Bassstimme und schob uns nach draußen. Jemand in der Bar rief: »Ruhe!«

Die schweißtreibende Luft, die morgens schon unangenehm war, hing immer noch drückend über der Stadt. Es hatte wieder geregnet, doch die erwartete Abkühlung war ausgeblieben. Bis auf den Mond, der ab und zu hinter den Regenwolken hervorkam, war es dunkel. Irgendwo bellte ein Hund.

Emmi zog mich auf die Straße in das Wartehäuschen der Bushaltestelle. Die Sprayer hatten ganze Arbeit geleistet. Der Unterstand sah im Mondschein aus wie das Mischbrett eines Malers.

»Wo fahren wir hin, Emmi?«, fragte ich sie irritiert.

»In meine Vergangenheit«, antwortete sie, drückte mich auf die besprayte Wartebank und setzte sich neben mich.

Ein Lichtkegel kam auf uns zu. Ein Mann mit einer Taschenlampe sah sich den Fahrplan an und meinte: »Ihr braucht nicht zu warten, heute fährt hier kein Bus mehr«, murmelte noch: »sechs Uhr achtundzwanzig«, und verschwand.

Tropfen fielen von irgendwoher in eine Pfütze. Der Verkehr hatte sich beruhigt. Mit der Nacht kam allmählich auch die Stille.

Emmi rutschte näher an mich heran und legte ihren Kopf auf meine Schulter. »Ich mag es nicht, wenn Eddy dieses Lied singt«, nuschelte sie vor sich hin.

»Eddy?«

Emmi hob den Kopf. Die Wolkendecke riss auf und der Mondschein glitt über ihr lächelndes Gesicht.

»Ja, Eddy!« Erstaunt sah sie mich an. »Hast du das wirklich nicht gemerkt?«

»Nee! Eddy scheint ja ein wahrer Verwandlungskünstler zu sein«, antwortete ich leise und völlig hingerissen von ihrem Lächeln. »Und wer ist dieser Matthias?«

»Eddys Freund.«

»Aha!«

»Nix mit aha! Matthias hat ’ne Freundin.«

Die letzte dunkle Wolke war an uns vorübergezogen, als Emmi anfing zu erzählen: »Eigentlich war alles wie immer, erzählte mir meine Tante. Meine Eltern hätten am Frühstückstisch gesessen. Meine beiden Brüder seien schon in unserer Autowerkstatt gewesen. Vater hatte wohl gerade die Morgenzeitung zusammengelegt und Mutter kaute am Rest ihres Brötchens, als ich in die Küche kam.« Emmi gab mir einen liebevollen Ellenbogenstoß in die Seite. »He! Möchtest du das überhaupt hören?«

»Wenn du mir sagst, worum es geht ...«

»Um mein Haar!«

Ich stieß mit meinem Ellenbogen zärtlich zurück.

»Ich liebe das Grau deiner Haare!«

Sie sah mich an. »Markus, nein, nicht lustig machen, bitte!«

Ich war überrascht. Sie schien die Sache mit ihren Haaren doch ernster zu nehmen, als ich es heute Morgen in der psychologischen Praxis geglaubt hatte. Ich entschuldigte mich und nahm sie in den Arm.

»Ich weiß es noch wie heute, und es ist immer noch kein schönes Gefühl, Markus. Ich hatte wie jeden Morgen keine Lust, wach zu werden, war aber diesmal ohne Mutters ›Emmi, du musst‹ aufgestanden. Dieser rote Fleck im Bett und in meinem Nachthemd war unangenehm. Ich wusste sofort, was das zu bedeuten hatte, denn meine Mutter und ich hatten schon darüber gesprochen, und irgendwann musste es ja passieren. Obwohl ich mein Nachthemd so hoch gerafft hatte, dass der Fleck nicht zu sehen war, starrten mich meine Eltern entsetzt an. Vater sah Mutter an, sagte: ›Das ist ja wohl deine Sache‹, und ging. Mutter versuchte sich in Gleichmut, nahm mich in den Arm und meinte, ohne jedoch an den Spiegel im Bad zu denken: ›Dusch dich erst einmal, Kind.‹«

Der Lärm eines Passagierflugzeugs, das sich im Anflug auf Leipzig befand, war ohrenbetäubend.

»Weißt du, Markus«, fuhr Emmi fort, nachdem die Maschine weiter in die Nacht geflogen war, »sonst hatte meine Mutter um diese Zeit mein Schulbrot schon fertig, den Tee eingegossen und ein ›Beeil dich, Emmi‹ ins Bad gerufen. Doch an diesem Morgen saß sie apathisch auf ihrem Stuhl, als ich ungeduscht aus dem Bad gelaufen kam. Dieses verdammte Erbe, hat sie gemurmelt und die Hände vor ihr Gesicht gehalten. Ich hatte schreckliche Angst. Ich wollte, dass sie mir half. Dass diese grauen Haare wieder schwarz wurden. Doch sie rührte sich nicht. Irgendwann nahm sie dann die Hände von ihrem Gesicht, wischte sich die Tränen ab und meinte: ›Dusch dich, mein Kind!‹ Völlig durcheinander ging ich zurück ins Bad. Ohne in den Spiegel zu sehen, nahm ich mir ein Handtuch, drehte die Dusche auf, setzte mich auf dieses Tuch und duschte so lange, bis meine Mutter ins Bad kam. ›Genug Emmi, es ist genug. Es ist wieder alles in Ordnung!‹ Sie hatte recht, aber nur für eine kurze Zeit. Ich bin in dieser Nacht nicht nur zur Frau geworden, Markus, sondern auch zu einer Abweichung vom Normalen, wie einer der Seelenklempner meine wandelbare Haarfarbe nannte.«

Die Hitze flaute langsam ab. Es wurde angenehm kühl. Nur noch leichte Wolkenschleier zogen am Mond vorüber und warfen wie eine magische Laterne pittoreske Schattenbilder auf die Erde.

»Hast du Lust, spazieren zu gehen?«

»Jetzt?«, fragte mich Emmi erstaunt und zögerte einen Moment. »Warum nicht?« Sie zeigte auf ihre Schuhe mit den zu hohen Absätzen. »Aber nicht so! Ich muss mich erst umziehen.«

Farben, die noch vor einer Stunde, unter dem bewölkten Himmel, konturlos schienen, trennten sich im Mondlicht zu kunstvollen Fantasiegebilden. Während Emmi zurück in die Bar ging, war ich aufgestanden, um mir die besprayte Rückwand im Inneren des Unterstandes anzusehen. Leider waren viele dieser wunderschönen Graffiti mit einfachen Schriftzügen, wie man sie im Westen an Wänden und Vorortszügen sieht, übersprayt worden. Doch einige Graffiti waren vom Writen verschont geblieben, und eines davon gefiel mir besonders gut.

Als ich darüber nachdachte, bei welchem Licht sich diese Fantasie auf Beton am besten abfotografieren ließe, meinte jemand hinter mir: »Teile dieser Wand gehören eigentlich ins Museum.« Es war die Stimme des Mannes, der sich mir in der Bar als Matthias vorgestellt hatte. Er setzte sich. »Mögen Sie Graffiti?«, fragte er. Bevor ich antworten konnte, klopfte er mit der flachen Hand neben sich auf die Bank und meinte: »Kommen Sie, setzen Sie sich. Unterhalten wir uns ein wenig.«

Mit dem Gedanken: ›Locker bleiben, Markus!‹, setzte ich mich neben ihn.

»Oftmals sind diese Sprayer interessanter, als so mancher Künstler beider Leipziger Schulen.«

»Oh ja, da haben Sie recht.«

»Sie geben mir recht? Sie kennen also die Maler aus der alten und der neuen Leipziger Epoche?«

»Ja, sicher!« Mit diesen beiden Worten hatte ich mir die Falle selbst aufgestellt, sie gespannt, und mit meiner vollmundigen Anmerkung »Hundertwasser« war ich voll in sie hineingetreten.

Langsam nahm er sich eine Zigarette aus seinem Etui, zündete sie bedächtig an und sah mir direkt ins Gesicht: »Wenn Sie mir gefallen wollen, Markus, dann seien Sie ehrlich. Der Maler Hundertwasser hat genauso wenig mit Leipzig zu tun wie Gewissen mit Politik. Sagen Sie doch einfach, Sie wissen es nicht!«

Mitten in meiner Überlegung – ›Wie kommst du aus dieser Nummer wieder raus?‹ – erhob er sich. »Gut, Herr Berger, dann sehen wir uns am Donnerstag. Meine Sekretärin wird Sie anrufen. Oh, hätte ich fast vergessen: Hansen, ich bin ihr Polizeidirektor.«

Bevor er in dieses unglaublich schöne BMW-Cabriolet stieg, sah er mich noch einmal an und rief mir zu: »Ich möchte Ihnen noch einen guten Rat geben, Markus, lügen Sie Emmi niemals an!« Er setzte sich in seinen Oldtimer, betätigte zweimal die Lichthupe und ließ einen Polizisten zurück, der sich nicht entschließen konnte, ob er nun überrascht oder wütend sein sollte.

Das Motorengeräusch des BMW war längst verklungen, da entschloss ich mich zu Wut, wählte die Thälmannpose, die in diesem Landesteil bis vor Kurzem noch als erhabene Geste gegolten hatte, und schrie in die Stille der sternenklaren Nacht: »Du verdammtes, arrogantes Arschloch!«

Nachdem ich mich meiner ungezügelten Empörung hingegeben hatte, zog sich die Wut langsam zurück und machte einer von Pessimismus erfüllten Selbstkritik Platz: Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht! Diese Worte meines Vaters, hervorgekramt aus irgendeiner Ecke meiner Erinnerung, wandelte die Selbstkritik in unmäßiges Selbstmitleid. Die Sehnsucht nach meiner norddeutschen Heimat fing an, Kapriolen zu schlagen. Nur ein lautstarkes »Nun reiß dich mal zusammen!« brachte mein Selbstwertgefühl aus seiner Schieflage.

Genau in dem Augenblick, als das Tal des Selbstmitleids durchschritten war und sich mein Interesse wieder der Umwelt zuwandte, fuhr ein Mercedes-Kombi rasant auf den Parkplatz der Bar. Der Fahrer bremste, sprang aus dem Wagen, nahm ein Paket vom Beifahrersitz, sprintete zum Eingang und suchte. Offenbar fand auch er den Knopf für das Geläut nicht. Energisches Klopfen folgte und Ritas Spiel begann. Die Klappe öffnete sich. Kurze Unterhaltung. Die Klappe wurde zugeknallt. Weiteres energisches Klopfen. Wieder wurde aufgeklappt. Er zeigte das Paket. Danach wurde die Klappe geschlossen und die Tür geöffnet. Rita schien unglaublich gut drauf zu sein. Sie tänzelte um den jungen Fahrer herum und sang zusammen mit der auf Tonträger konservierten Stimme, die aus der Bar schmetterte: ›Fremder schöner Mann, du bist lieb zu mir …‹, nahm das offensichtlich schwere Paket, knickte dabei mit ihrem Schuh wieder zur Seite und humpelte zurück in die Bar.

Der Fahrer blieb in der Tür stehen und wartete. Emmi, nun in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt, erschien an der Tür, winkte mir kurz zu, unterschrieb dem Fahrer die Empfangsbestätigung und verschwand. Kopfschüttelnd ging dieser zu seinem VW-Kombi zurück, startete sportlich durch und fuhr, ohne den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, über den Bürgersteig haarscharf an mir vorbei. ›Deutschland Cargo‹ stand auf seinem Kombi. Eine Spedition, die mir in der Zukunft noch einiges an Schwierigkeiten bescheren sollte.

Die Tür zur Bar blieb geöffnet. Unüberhörbar hatte die Musikanlage Schwierigkeiten, sich gegen die mitsingenden Gäste durchzusetzen: ›Du gehörst zu mir, wie dein Name an der Tür …‹ Der Brüller auf jeder Oldie-Party animierte auch mich. Leise vor mich hin summend, sah ich mir ein Graffito an der Seitenwand an, als eine keifende Frauenstimme »Unerhört!« rief. Sie musste aus irgendeiner Nebenstraße gekommen sein, ich hatte sie nicht bemerkt. Sie stand mit einer Kinderkarre auf dem Bürgersteig, direkt vor der Einfahrt zu Eddys Parkplatz, und zeigte auf Oma, die aus der Bar kam. »Euch sollte man aus der Stadt jagen!« Das Kind, vom Keifen seiner Mutter aufgewacht, fing an zu heulen.

»Kümmere dir lieba ma um die Jöhre, als hier so ’n Radau zu machen!«

»Radau? Ich? Was kommt denn da aus dieser … dieser Bar?«

»Fröhlicher Jesang, meine Liebe, reiner fröhlicher Jesang.«

»Pfui Teufel!«

Oma stand jetzt vor der Frau mit dem Kind in der Karre. »Hast aba ne strenge Mutta, wa?«

Der Kleine fing an zu lachen.

»Das gibt morgen eine Anzeige!«

»Mädchen, det kannste jleich haben. Da sitzt schon eener von der Polente uffe Bank!«

»Ich lass mich doch nicht von dir veräppeln, du …«, sie rang nach Luft, »du Schwuchtel!«

»Passen Sie auf, was Sie da sagen. Ich bin tatsächlich Polizist!«

»Lass et jut sein, Markus!«

»Schwuler Polizist! Darf das überhaupt sein?« Ohne nur einen Blick an mich zu verschwenden, schob sie wütend die Karre an mir vorbei. Der Kleine lachte immer noch, sah sich zu uns um und winkte. »Lass das, Max!«

»Nee, wat is det für’n süßer Wonneproppen! Vielleicht is Mäxchen ja och schon ’ne kleene Schwuchtel!«

Wütend drehte sich die Frau zu uns um. »Das würde mein Mann nie zulassen!«

Oma fing schallend an zu lachen und rief der Frau hinterher: »Weeste, Herzchen, da kann dein Oller och nüscht bei machen!«

»Momentchen, Junge.« Seufzend setzte sich Oma neben mich auf die Bank und zog sich ihre Schuhe aus. »Jottchen, tut det jut! Ich kann uff die Dinger nicht mehr stehen. Und lass det ma mit dem Sie!«

Alle meine Warnlampen fingen an zu blinken. ›Aufpassen, Markus! Dieses Mal keine großtuerischen Unwahrheiten. Wer den Weg der Wahrheit geht, stolpert nicht!‹ Sie setzte ihren Zylinder ab, legte ihn neben sich auf die Bank und zog die Hosenbeine ihrer Frackhose hoch. Alte Männerhände mit langen lackierten Fingernägeln fingen an, behaarte Beine zu massieren. Die Füße, von den zu kleinen und zu hochhackigen Sandaletten geschwollen, versuchte sie, unter der Sitzbank zu verbergen. Die Schminke war am Hals vom Schwitzen verlaufen. Und ihr graues Nackenhaar wurde von der blonden Perücke nicht ganz bedeckt.

Sie spürte meinen Blick. Drehte ihren Kopf zu mir hoch und lächelte mich an. »Keen scheener Anblick, wa?«

»Nee, keen scheener Anblick.«

Mit unserem Lachen begann eine unvergleichliche Freundschaft.

»Na, ehrlich biste ja! Denn war det von heute Morjen och nich jekohlt?«

»Wie, jekohlt? Was hab ich denn erzählt?«

»Erzählt? Det janze Leben von dir haste uns uff ’n Tisch jepackt!«

Meine Frage, warum hier alle wussten, dass ich Polizist bin, konnte ich mir nach dieser Antwort schenken.