9,99 €

Mehr erfahren.

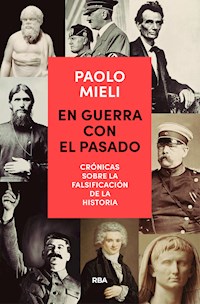

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Cada época tiene su propio discurso sobre el pasado y siempre ha existido una tendencia a adaptar el relato de la historia a las necesidades del presente. En parte, porque tememos que nos depare sorpresas. Este libro es un atrevido viaje a través de los siglos en el que Paolo Mieli, uno de los intelectuales más inconformistas de Italia, descubre la trama oculta de la historia en muchos ejemplos que pueden servirnos para entender mejor nuestro tiempo, y en el que también nos advierte del peligro de instaurar estas falsificaciones de la memoria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Portadilla

Paolo Mieli

En guerra

con el pasado

Crónicas sobre la falsificación

de la historia

Traducción de

helena aguilà ruzola

y guillermo garcía crespo

Créditos

Título original italiano: In guerra con il passato.

Autor: Paolo Mieli.

© 2016 RCS Libri S.p.A., Milán.

© 2017 Rizzoli Libri S.p.A., Milán.

© 2018 Mondadori Libri S.p.A. / Rizzoli, Milán.

© de la traducción: Helena Aguilà Ruzola y Guillermo García Crespo, 2019.

© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.

Avda. Diagonal, 189 -08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de2019.

ref.: onfi268

isbn: 978-84-9187-329-7

fotoletra · composición

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

Introducción

INTRODUCCIÓN

Declarar la guerra al pasado es algo muy habitual y, sin embargo, es la guerra más estúpida que hay. Es una forma de beligerancia no declarada, cuyo propósito es fragmentar la historia, simplificarla, desmontar su complejidad con el fin de adaptar los acontecimientos de épocas remotas a las categorías y necesidades del presente. Se trata de una operación concebida para otorgar fuerza y dignidad y abonar el terreno a las luchas del mundo actual. Una operación destinada a provocar daños incalculables, que, en primer lugar, desarma a las generaciones que deberían estar preparadas para enfrentarse a las guerras, lamentablemente no metafóricas, de hoy o de mañana.

Según Philip Jenkins, «la mejor razón para estudiar en serio la historia es que casi todo el mundo utiliza el pasado en sus discusiones cotidianas». Lo malo es que, en vez de ser objeto del tipo de estudio al que alude Jenkins, la historia es sometida a reiterados bombardeos, torsiones, manipulaciones y tergiversaciones con el fin de usarla en los debates cotidianos. Este libro se propone ser un antídoto contra dicha actitud y ofrecer vías de reflexión que nos ayuden a hacer las paces con la historia.

La guerra contra el pasado es el punto de partida. Una guerra que se produce tras descubrir que «nada es más moderno que la memoria». Pierre Nora, académico de Francia y gran amigo de François Furet, observa que hoy, si pedimos a los franceses que citen los principales libros de su literatura nacional, ya no mencionan obras de Balzac o Stendhal, sino los Ensayos de Montaigne, Las confesiones de Rousseau, las Memorias de ultratumba de Chateaubriand o En busca del tiempo perdido de Proust. Obras, todas ellas, caracterizadas por una dimensión autobiográfica y por la búsqueda constante de una memoria que habla en primera persona. Sin duda, el memorialista se ha convertido en la figura más emblemática de nuestra época. Consideramos la memoria como la única «promesa de permanencia» de la que disponemos. A través de la memoria intentamos reconciliarnos con nuestro pasado, con el mundo que hemos perdido y el rastro misterioso que conserva el secreto de nuestra identidad. En cierto sentido, la memoria «nos sitúa en el presente» y nos permite prepararnos para el futuro. En realidad, debemos enfrentarnos a nuestra incapacidad para anticipar el futuro. No sabemos identificar con precisión lo que nuestros descendientes querrán saber de nosotros para poder comprendernos. Por eso guardamos para ellos, de forma meticulosa y sin criterio, todas las huellas, todos los signos materiales que supongan un testimonio de nuestro paso por el mundo.

A consecuencia de ello, se produce un efecto de acumulación enorme y un esfuerzo de reconstrucción documental y archivística ingente, alimentados por la sensación de pérdida de un pasado que huye y por la presunta incapacidad de prever el futuro. Solo así se explican los intentos febriles de memorización que hemos desarrollado hoy en día, la hipertrofia de instrumentos e instituciones de la memoria (museos, archivos, bibliotecas, colecciones, cronologías o bases de datos…). El presente es una nueva forma de autointeligibilidad; solo nos comprendemos a través del presente, pero es un presente que enseguida se convierte en histórico. Esto es lo que dice Nora, pero ¿y la guerra? James Hillman, en Un terrible amor por la guerra, señala que la memoria oficial es corta. Las pruebas de las atrocidades se marchitan en los archivos institucionales, y, sin embargo, la memoria de la inhumanidad de la guerra no se diluye con el tiempo. Vuela con sus fantasmas. Peor aún, se proyecta en la historia entera.

¿A qué nos conduce esta guerra con el pasado? A confundir las ideas sobre el presente, esas ideas que pretendemos que nos cuadren. Alain Finkielkraut (cuyo padre, judío, sobrevivió a Auschwitz y cuya madre, judía, perdió a toda su familia en Polonia, exterminada por los nazis) señala que, cuando Marine Le Pen expulsó a su padre del Frente Nacional –partido que este había fundado en 1972– debido a sus afirmaciones negacionistas, ocurrió algo muy curioso: la izquierda atacó con más fuerza a Marine. «El odio antisemita ya no se transmitía de padre a hija, el virus se había desactivado. Sin embargo, los antifascistas, en vez de alegrarse de ello, se enfurecían y se asustaban […] Así quedó demostrado que no era el fascismo aquello que más los aterrorizaba, sino la posibilidad de que el fascismo desapareciera […] Se consideran progresistas, pero son devotos de lo inmóvil; odian lo nuevo y creen con una tenacidad férrea en el eterno retorno de las horas más oscuras de nuestra historia». Necesitan tener «un racista a quien denunciar cada semana. El antirracismo siempre sale a cazar nuevas presas».

La guerra contra el pasado provoca una gran confusión en las mentes. En abril de 2015, Vittorio Gabbanini, alcalde del Partido Demócrata del pueblo de San Miniato (Pisa), mandó retirar de la fachada del ayuntamiento las llamadas «placas de la discordia». La primera, con una frase del historiador de la literatura Luigi Russo, acusaba a los nazis de una matanza en la catedral en la que perdieron la vida 55 personas y fue colocada en 1954, diez años después de la masacre. La segunda se colgó en 2008 e iba firmada por Oscar Luigi Scalfaro, expresidente de la República Italiana; se refería a unas investigaciones históricas posteriores, que atribuían dicha matanza al fuego amigo de los americanos. La extrema izquierda (incluido el entrenador de fútbol Renzo Ulivieri, quien fue testigo de los hechos en su niñez) protestó y acusó al alcalde de pretender «borrar la memoria».

La pregunta es: ¿por qué nos enfrentamos al pasado? Principalmente porque tememos que nos depare sorpresas. Después de la guerra de los Seis Días (junio de 1967), en los territorios ocupados por Israel, los arqueólogos empezaron a indagar en el pasado del pueblo judío para comprobar hasta qué punto coincidía con el relato de la Biblia. Y hubo muchos desengaños. Las murallas de Jericó que los sacerdotes derribaron con sus trompetas no existieron jamás. Las ciudades descritas en los textos sagrados no eran grandes, ni estaban fortificadas, ni tenían murallas «que se alzaban hasta el cielo». Incluso Jerusalén era una localidad pequeña. «Encontramos gran cantidad de material que demostraba que, en tiempos de David y Salomón, Jerusalén era solo una aldea, sin templo central ni palacio real», afirma el experto Zeev Herzog. Prosigue diciendo que «excavamos casi toda [la zona] y descubrimos una cantidad impresionante de material de épocas anteriores y posteriores al reino unido de David y Salomón, mientras que de este último período solo había algunos trozos de cerámica. Así pues, no es que hubiéramos excavado en el lugar equivocado, es que no había nada remarcable perteneciente al reino en cuestión». Según el arqueólogo, no había rastro de que los judíos cruzaran el desierto guiados por Moisés; de hecho, «las excavaciones demostraron que los israelitas no habían estado jamás en Egipto, ni habían vagado por el desierto, ni habían conquistado militarmente la tierra para repartirla después entre las doce tribus de Israel». Así pues, el gran reino de David y Salomón, que las Escrituras describen como «la culminación del poder político, militar y económico del pueblo de Israel», un reino que, según el Libro de los Reyes, se extendía de la orilla del Éufrates hasta Gaza, es, según Herzog, «una construcción historiográfica imaginaria». Las excavaciones demuestran que «David y Salomón eran jefes de reinos tribales que dominaban pequeñas áreas; Salomón en Jerusalén y David en Hebrón. Al mismo tiempo, se formó un reino independiente en las montañas de Samaria». Eso significa que «Israel y Samaria fueron desde el principio dos reinos separados, a veces adversarios».

Por otra parte, cabe decir que el pasado no es igual para todos. En febrero de 2015 el gobierno belga informó al Consejo Europeo de que iba a emitir una moneda de dos euros para conmemorar los doscientos años de la batalla de Waterloo, que supuso la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. El Reino Unido, que no pertenece a la zona euro, aplaudió la iniciativa. Sin embargo, a los pocos días, el 5 de marzo, el Ministerio de Economía galo manifestó que «dicha moneda podría suscitar reacciones desfavorables en Francia» y que «su circulación representaría un símbolo negativo para una parte de la población europea, lo cual podía incidir negativamente en los desvelos de los gobiernos de la zona euro para reforzar la unidad y la cooperación mediante una moneda única». Y Bélgica se vio obligada a dar marcha atrás.

El uso de los términos tampoco es idéntico para cada uno de nosotros. Así, al escritor y periodista Guido Ceronetti le chirriaba la palabra nazifascismo y la definía como «un eufemismo político intolerable». «Nazifascismo connota lo inexistente», escribía Ceronetti. Y connotar «algo perfectamente nombrable es destruir la identidad histórica». Teniendo en cuenta que «la base histórica de la palabra es nacionalsocialismo, reducirla a nazismo es vaciarla». El horror que produce el movimiento «se ha trasladado de una palabra excesivamente larga a un término abreviado, con el cual además se trata de evitar que nos parezca execrable el nada inocente socialismo de aquel contexto». El camino de los eufemismos es muy intrincado y, llevado al extremo, conduce a «soluciones terribles, como el término compuesto nazifascismo, a partir del cual, el 25 de abril de 1945, Italia fue liberada de un inverosímil régimen nacionalsocialista y de una versión fascista republicana que, por muy nefasta que sea, es la única que nos pertenece […] Para ser exactos, convendría decir que Italia fue liberada de la ocupación alemana (1943-1945) y del régimen fascista zombi de un Mussolini fuera de juego, cuya presencia ya no sentía nadie bajo el terror alemán».

El hecho de considerar el pasado como algo ya establecido, aunque solo sea a grandes rasgos, es una distorsión historiográfica que genera controversias. Por ejemplo, considerar el Congreso de Viena como el mero inicio de la Restauración provocó muchos conflictos a lo largo del siglo xix. En cambio, hoy en día está plenamente demostrado que fue un error interpretar en clave exclusivamente restauradora aquellos pactos mediante los cuales, entre noviembre de 1814 y junio de 1815, se trazaron las fronteras de Europa para el siglo posterior. Según algunos estudios recientes (véase, por ejemplo, Brian Vick, The Congress of Vienna: Power and Politics after Napoleon), en dicho congreso se buscó y logró «un cauto consenso entre liberales moderados y conservadores reformistas para proteger a los pueblos de experimentos radicales peligrosos». Una perspectiva interesante para reconsiderar la historia del siglo xix, o al menos la de la primera mitad de la centuria.

Si nos queremos reconciliar con el pasado, tenemos que estar dispuestos a revisar cosas importantes, incluidos fragmentos de memoria colectiva con los que nos identifiquemos. Por ejemplo, ahora ciertos historiadores se dedican a reconsiderar el sentido de algunas iniciativas de los resistentes comunistas franceses y los partisanos italianos, sin desmerecer con ello sus acciones. Así, Tzvetan Todorov, en Une tragédie française: Été 1944, scènes de guerre civile, habla de los días siguientes al desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, los resistentes comunistas hicieron caso omiso de las directrices del general De Gaulle y, en vez de mantenerse a la espera, ocuparon la localidad de Saint-Amand, derrotaron a los milicianos de Vichy y tomaron a muchos de ellos, junto con sus esposas e hijos, como rehenes. El 8 de junio, una unidad de paracaidistas de la Wehrmacht reconquistó el pueblo, lo destruyó e hizo prisioneros a los supervivientes. A continuación, como acto de represalia porque los comunistas no se habían rendido, la unidad alemana capturó a 36 judíos y los mató en la localidad vecina de Guerry. Un «suicidio premeditado» por parte de los comunistas con vistas a conquistar posiciones en la recta final de la liberación. Tal como observa Eugenio di Rienzo, «a menudo la creación planificada del mártir se considera el arma más fuerte de las luchas intestinas, pero, claro está, quien decide utilizarla y quien muere no son la misma persona». Los dirigentes del PCF «no creían seriamente que los resistentes fueran capaces de reducir a las fuerzas regulares alemanas; sin embargo, anunciaban en sus comunicados la necesidad de preferir la muerte en combate a la llegada de las fuerzas angloamericanas». Todo ello puede ayudar a comprender algunos resentimientos posteriores, también en la parte antifascista.

Pero no es suficiente. Para hacer las paces con la historia, tenemos que estar dispuestos a revisitar, en positivo o en negativo, a los grandes personajes del pasado, que pueden, mejor dicho, que deben ser objeto de una revisión continua. Aquí también pondremos un solo ejemplo. El historiador Jean-Christian Petitfils, autor de Le siècle de Louis XIV, señala que al Rey Sol le gustaban «los desfiles militares, la gloria, los asedios y la guerra lenta y majestuosa, aunque corría en ella riesgos muy limitados». Era «demasiado prudente», por ejemplo, para arriesgar su reputación en un enfrentamiento armado. Durante la guerra de Holanda, en mayo de 1677, cerca de Valenciennes tenía a su alcance la victoria. Sus fuerzas superaban en número a las del enemigo y contaba con una artillería excelente y una caballería experta. Sin embargo, y pese a la insistencia de sus mariscales, se negó a enzarzarse en una batalla campal contra Guillermo de Orange, que estaba al frente de las Provincias Unidas. Nos hallamos, pues, ante un «demérito» de aquel monarca que podemos sacar a la luz sin modificar el juicio acerca de su persona.

Para reconciliarnos con el pasado, es importante admitir que lo que consideramos la «parte buena» de nuestros antepasados también cometió actos reprobables. Buen ejemplo de ello es algo que relata Massimo Bucciantini en Campo dei Fiori: Storia di un monumento maledetto: el 2 de enero de 1865, en el patio del Salvador de Nápoles, donde tenía su sede la universidad, considerada en aquel entonces un nido de hegelianos y brunianos, se inauguraron cuatro estatuas de hombres ilustres naturales de Campania: Tomás de Aquino, Pietro della Vigna, Giambattista Vico y Giordano Bruno. Un mes antes, Pío IX había publicado la encíclica Quanta cura, cuyo apéndice incluía las ochenta proposiciones del Syllabus, que rechazaba por completo toda idea de modernidad, incluidas las del catolicismo liberal. Pues bien, el 7 de enero, a las doce de la mañana, un grupo nutrido de alumnos se reunió al pie de la estatua de Giordano Bruno y allí quemó el Syllabus.

Con el fin de no repetir errores que provocaron conflictos sangrientos, debemos tener el valor suficiente para identificar los pasos en falso de los grandes intelectuales, que seguirán siendo grandes aunque declaremos sus tropiezos. Tal es el caso, por ejemplo, de George Byron. Durante los tumultos de 1779, cuando el obrero Ned Ludd intentó detener el progreso destruyendo un telar con un martillo, muchos pensadores afirmaron que, en realidad, había actuado a favor del progreso. Seguidores de Ludd se manifestaron en Inglaterra entre 1811 y 1816, cuando el Parlamento británico revocó una ley de 1551 que prohibía el uso de las máquinas en la elaboración de la lana. Al final, el gobierno inglés movilizó a 12.000 soldados y estos contuvieron la revuelta. Poco antes de morir, en 1824, Byron pronunció un discurso en la Cámara de los Lores defendiendo a los ludistas y la tesis según la cual la tecnología provocaría desempleo. Se equivocaba. Tal como ha demostrado sobradamente Robert C. Allen en The British Industrial Revolution in Global Perspective, el discurso de Byron no tenía sentido, ya que gracias a la innovación técnica aumentaron vertiginosamente la productividad y los salarios.

En definitiva, hacer las paces con el pasado nos lleva a reconocer los errores de todas las partes y, sobre todo, a no buscar en la historia antecedentes de las perspectivas políticas del tiempo presente. Por ejemplo, ¿Carlomagno puede ser considerado el padre de Europa? Según Jacques Le Goff, no: «Es cierto que en el plano militar y administrativo unificó gran parte de nuestro continente, pero no tenía la más mínima conciencia de que aquello llegaría a ser Europa […] Al hacerse coronar por el papa, Carlomagno no miraba al porvenir, sino al pasado. Más que crear una civilización futura, lo que deseaba era ver renacer la antigua civilización romana reactivada gracias al cristianismo». El ideal europeo nacerá varias centurias después, en el siglo xv, cuando el papa Pío II escriba en latín el tratado De Europa, «en cuyas páginas se impone Europa como una idea presente y un futuro deseable».

Cuando se entremezclan hechos políticos y religiosos, es muy importante saberlos comprender y distinguir a la hora de juzgar el pasado. Tal es el caso de Carlomagno, y también el de Junípero Serra, un jesuita nacido en 1713 en Mallorca que se trasladó al continente americano y evangelizó California. En 1988 Juan Pablo II lo beatificó y, en septiembre de 2015, el papa Francisco, al finalizar su viaje a Cuba, lo proclamó santo. El presidente de la tribu amah mutsun, Valentín López, se mostró indignado: «Al canonizar a Junípero Serra, el papa avala e incluso celebra el uso de la prisión y la tortura para convertir al cristianismo a los indios de California». Según Ron Andrade, miembro de la American Indian Commission de Los Ángeles, Serra transformó las misiones en campos de concentración; a consecuencia de ello, la población nativa se vio diezmada y pasó de los 300.000 habitantes que había en el siglo xviii a los 100.000 del año 1850. Por tanto, su canonización equivaldría a la «celebración de un genocidio». El papa Francisco lo niega y sostiene que únicamente fue un gran evangelizador. A más de tres siglos de distancia, ¿sigue siendo imposible emitir un juicio esclarecedor sobre aquellos hechos?

Lo cierto es que muchas veces «retrodatar» los juicios históricos alimenta la guerra contra el pasado. Baste pensar, por ejemplo, en el tema recurrente del atraso del sur de Italia. A finales de la Edad Media, Sicilia era el motor económico de Italia, productora de trigo y materias primas indispensables para la supervivencia del norte. David Abulafia, docente de historia del Mediterráneo en la Universidad de Cambridge y uno de los principales expertos en la Italia medieval, invierte los términos de la cuestión meridional en La guerra de los doscientos años: Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo. Así, tras aludir a la imagen de un sur subdesarrollado por ser arcaico y estar muy vinculado a la tierra y un norte rico gracias a los negocios y la cultura, situación que corresponde más o menos a los últimos siglos, el autor advierte que «retrodatar» esta división norte-sur a los siglos xiii y xiv es un grave error histórico, una prueba de que los prejuicios culturales contemporáneos pueden ofuscar la visión incluso a los expertos carentes de mala fe. En realidad, el sur de ese período era muy rico y producía grandes cantidades de nutrientes imprescindibles para la supervivencia de las regiones septentrionales. El comercio entre el norte y el sur de Italia florecía y las zonas norteñas dependían de las meridionales para abastecerse de alimentos y materias primas. Los mercaderes del norte iban a Campania y Sicilia a comprar algodón y seda. Miramos al pasado con los ojos de los habitantes del siglo xx y, para nosotros, la producción agrícola es menos importante que los intercambios financieros, pero en aquella época los cultivos y la producción de materias primas desempeñaban un papel fundamental en la vida de la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo se produce realmente el desequilibrio económico entre el norte y el sur? En los siglos xvi y xvii, cuando la Italia meridional y Sicilia se hallan bajo el dominio español, centrado en la explotación colonial de estos territorios. A los españoles les interesaba más extraer trigo y materias primas del sur que promover la vida económica y cultural de la zona, que continuó siendo una tierra de latifundios en la que vivían campesinos muy pobres. Además, y a diferencia de lo que ocurría en el norte, en el sur no se sentaron jamás los cimientos para fundar ciudades.

Desde luego, si queremos reconciliarnos con el pasado, es fundamental que evitemos reinventarlo. El medievalista inglés Christopher Tyerman, en The Invention of the Crusades, denuncia, por ejemplo, el «vicio de contemplar las cruzadas a través del filtro de nuestra propia mente y nuestra propia cultura». Y demuestra que, al menos en la primera centuria de dicha epopeya, el siglo xii (las expediciones para liberar el Santo Sepulcro empezaron en 1096), no hubo nada semejante a lo que nosotros solemos denominar «espíritu de cruzada». Fue en 1198, con Inocencio III, cuando dicho espíritu empezó a tomar forma para ser usado diez años más tarde, en 1208, contra los albigenses. Y el mismo papa Inocencio elaboró la lista de privilegios concedidos a la «guerra santa». La cruzada «solo adquirió una forma jurídica definitiva cuando se abandonó toda esperanza de reconquistar Jerusalén» y se le hizo propaganda sobre todo entre los siglos xv y xviii, contra los turcos otomanos. Según escribe Tyerman, la «cultura de la cruzada» se construyó en la Europa bajomedieval y protomoderna. Esta cultura pasó del ámbito del derecho al de la literatura, la música y las artes. Además, la propaganda la puso en contacto con el sentir común del pueblo. Tyerman se muestra sarcástico con el catolicismo de izquierdas, que, por una parte, considera las cruzadas «uno de los mayores pecados de la historia de la Iglesia» y, por otra, aplaude la teología de la liberación, que «bebe de las mismas fuentes que aquella “violencia santa” del espíritu de cruzada».

Para dejar de hacerle la guerra al pasado, debemos luchar contra la manipulación y la tergiversación, por más que se usen con fines nobles. Y ahora vamos a preguntarnos si resulta pacificador tener ciertas dosis de empatía con el tema que es objeto de nuestros estudios. Refiriéndose a la Revolución francesa, Alphonse Aulard escribió que «para comprenderla, hay que amarla». Haim Burstin admite que podemos considerar la frase de Aulard «una formulación discutible a primera vista», pero añade que «cualquier tema de investigación histórica exige al estudioso un vínculo de empatía si desea evitar una actitud áridamente aséptica» y defiende «la necesidad de establecer cierta empatía, o al menos de no sentir rechazo, ante un fenómeno tan controvertido como apasionante». Por otra parte, Burstin también afirma que las historias que no «cultivan la empatía» y se basan en «retroproyecciones ideológicas o políticas» no son inútiles y pueden resultar muy estimulantes; sin embargo, como «su propósito más o menos implícito es decir a los hombres del pasado qué es lo que debían y lo que no debían haber hecho», producen «un efecto normativo que choca frontalmente con la complejidad del fenómeno sin lograr explicarlo». Por tanto, es mejor abstenerse de ambos sentimientos. Debemos ser capaces de mirar al pasado imponiéndonos una buena dosis de imperturbabilidad, pues solo así nos libraremos de la tentación de declararle la guerra.

Nota a la edición española. Una propuesta para dominar las llamas

nota a la edición española

UNA PROPUESTA PARA DOMINAR LAS LLAMAS

Todos los capítulos de este libro están dedicados a los efectos provocados por los rayos que han caído en los zarzales enmarañados del pasado. La verdad se oculta tras las apariencias, las tergiversaciones y las deformaciones. Los grandes sucesos que describiremos a continuación no están exentos de consecuencias, al contrario, su misma existencia produce el combustible necesario para encender fuegos siempre nuevos que ponen en peligro nuestro presente.

Los «incendiarios», tal vez de un modo inconsciente, buscan en la maleza brasas encendidas, que permitan encender nuevos conflictos, en los que ellos son los protagonistas y los mayores beneficiados, sin percatarse de que serán irremediablemente calcinados por las llamas que ellos mismos han provocado. ¿Qué pueden hacer los demás, quienes no se dejan seducir por tal perspectiva? La ilusión de que pueda existir un chorro de agua lo bastante potente para apagar de golpe los potenciales fuegos no es más que eso, una ilusión. Ciertamente. Aun así, una vez circunscritos y aislados, se puede conseguir su gradual extinción. Quizás no todos. Hay que tener en cuenta que en un futuro probablemente surgirán otros.

Ahora bien, mientras esto último no ocurra, varias generaciones crecerán acostumbrándose a ignorar ese tipo de combustiones. La única manera de circunscribir dichos fuegos, a veces invisibles, es poner en marcha una ley del olvido que funcione bien. Olvidar no debe ser sinónimo de desidia, ni de situar en el mismo plano los errores y las decisiones justas del pasado, sino de evitar que reaparezcan los mismos errores y decisiones en los conflictos presentes. Tenemos que impedir que nuestra comunidad se vea en la situación de reabrir viejas heridas. Detener el juicio sobre el pasado, o mejor aún, impregnarlo cada día de valores y, al mismo tiempo, aprender a respetar el pasado en toda su complejidad, no es tarea fácil. Y solo existe un camino para alcanzar dicho objetivo: dejar la historia a los historiadores, los únicos que se interesan exclusivamente en analizar sus dinámicas y escribir nuevas páginas sobre ellas.

Voy a poner un ejemplo de lo que deberíamos evitar refiriéndome al caso de España. Partamos de la guerra civil (1936-1939). Pocos, muy pocos, dudan hoy en día de que, esencialmente, la justicia estaba del lado de los vencidos y los errores, del lado de los vencedores. Pero el caso es que, en 1940, el dictador Francisco Franco, que en parte ganó la guerra gracias a la división existente en la izquierda y a la agresividad de los comunistas estalinistas contra los anarquistas y los trotskistas, mandó construir un cementerio, un lugar para dar sepultura a los caídos de ambos frentes, vencedores y vencidos. Las obras del Valle de los Caídos empezaron en 1941 y se prolongaron dieciocho años, hasta 1959. Entretanto Franco se había consolidado en el poder como uno de los pocos jefes de la derecha europea (junto al portugués Salazar) que conservaba su puesto tras la derrota definitiva de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. El valle donde se inhumaron 33.847 «caídos» fue presentado a los españoles como una mano tendida a la reconciliación, pero, desde el principio, los antifranquistas lo percibieron como una celebración monumental de la dictadura. El propio Franco lo presentó como tal el día de su inauguración: «No sacrificaron ellos [nuestros muertos] sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar […] La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza». El caudillo, pues, amenazaba con reprimir despiadadamente a quienes llamaba de un modo muy revelador «antiespañoles», que no eran más que sus oponentes, reducidos, además, a una situación de clandestinidad. La represión fue brutal hasta el momento de la muerte de Franco, en 1975.

Hace más de cuarenta años que terminó el franquismo y, según el parecer de algunos, ha llegado el momento de decidir qué hacer con el incómodo valle. «El Valle de los Caídos es el monumento a la victoria del nacionalcatolicismo. Está en su arquitectura [la cruz mide 130 metros de altura], en las palabras que se pronunciaron en su inauguración [...] Era el monumento al triunfo de la Cruzada sobre un enemigo que había que exterminar y sigue siéndolo porque no se ha modificado», afirma en El País el historiador Santos Juliá. Y es muy cierto lo que dice.

El gobierno socialista guiado por Pedro Sánchez ha decidido sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y el autor de la obra más famosa sobre lo ocurrido entre 1936 y 1939 (La guerra civil española), Paul Preston, opina que la de Sánchez «es una buena iniciativa porque mientras estén los restos de Franco, seguirá siendo un lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura». Sin embargo, para muchos todo esto no es suficiente y proponen que, además de trasladar los restos de Franco, habría que dejar el valle abandonado (algunos incluso han sugerido hacerlo saltar por los aires con explosivos) y construir un memorial nuevo únicamente para los muertos antifranquistas. A otros, en cambio, les parece injusto abandonar a los «caídos del bando equivocado» y sugieren que el nuevo cementerio monumental dé sepultura (¿definitiva?) a las víctimas de ambas partes. Quizá porque separar los restos de los unos de los restos de los otros sería una tarea ardua, pero también porque solo ahora, setenta años después del conflicto, el lado franquista es para todos (o casi todos) el «bando equivocado».

Este tipo de rayos provoca en la península ibérica nuevos focos de incendio, aunque sean pequeños o casi imperceptibles. España es un país que, hace unos años, fue capaz de llevar a cabo una transición de la dictadura a la democracia tranquila, un país cuya derecha moderada no se remite en absoluto a la época nefasta de Francisco Franco, período que los manuales de historia rechazan de forma prácticamente unánime. Y, sin embargo, tal vez involuntariamente, en España existe el riesgo de que prendan nuevas llamas. Cuando Franco mandó construir el Valle de los Caídos, es muy posible que tuviera en mente dos precedentes históricos: el pacto del olvido que impuso Trasíbulo en Atenas en el año 403 a. C., tras la derrota de los Treinta Tiranos, y el Edicto de Nantes, firmado en 1598 por Enrique IV para poner fin a la guerra entre católicos y hugonotes: «Prohibimos a todos nuestros súbditos», rezaba el edicto de Enrique IV, «reavivar la memoria, agredirse, promover el resentimiento, injuriarse, provocarse unos a otros y reprocharse lo ocurrido, fuera cual fuese la causa o pretexto, así como litigar, discutir, acusarse y ofenderse con hechos o palabras». Pese a todo, tanto en Atenas a partir del 403 a. C. como en Francia después de 1598, hubo quienes siguieron estando convencidos de que habían luchado en el bando correcto, contra sus «enemigos», y de que estos merecían castigos más severos, por lo cual consideraron injustas las imposiciones decretadas por la autoridad pública.

Hoy en día, tantos siglos después, los historiadores son capaces de discernir con equidad los errores de las decisiones justas en aquellos hechos lejanos (con opiniones que suelen incluir más puntos de vista que las de la época), y tienen en gran consideración a los gobernantes que supieron contener el inagotable deseo de revancha de sus contemporáneos y devolver el pasado a quienes solo lo abordaban con el fin de estudiarlo. De ese modo, Trasíbulo y Enrique IV lograron dominar gradualmente las llamas. Quizá no fue algo definitivo, pero al menos lo consiguieron.

1. EN GUERRA CON LA HISTORIA QUE NOS HAN TRANSMITIDO

1

EN GUERRA CON LA HISTORIA QUE NOS HAN TRANSMITIDO

Así fue como Robespierre derrotó a los ilustrados

ASÍ FUE COMO ROBESPIERRE DERROTÓ A LOS ILUSTRADOS

No había ningún campesino, artesano ni jornalero en ese Tercer Estado que en 1789 otorgó el «la» a la Revolución francesa. Y un detalle aún más sorprendente: en el Tercer Estado casi no había hombres de negocios, banqueros ni empresarios, ni tampoco personas que realizaran alguna de las ocupaciones propias de la burguesía medio-alta. Es algo en lo que ya reparó Edmund Burke al observar la marcha de dicha revolución desde Londres. Lo desconcertó la ausencia de hombres ricos, de grandes terratenientes y altos dignatarios de la Iglesia entre los revolucionarios. Y no es que fueran unos marginados. Burke señaló el alto porcentaje de abogados presentes en la Asamblea, pero, según escribe Jonathan Israel en Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre, «al igual que la mayoría de los historiadores modernos», no advirtió la casi total falta de profesionales «en los principales círculos de oradores, panfletistas y reformadores». Lo cierto era que «en lo tocante al origen social, el liderazgo revolucionario no representaba ninguna categoría social definida». Estaba formado mayoritariamente por periodistas, escritores, preceptores, libreros, curas y nobles rebeldes que habían optado por dedicarse a la literatura. Nada de philosophes. Mientras aparecían los Estados Generales, en abril de 1789, se publicó un panfleto satírico, una burla del «hatajo de periodistas arrogantes» y «presuntuosos arribistas sociales» que se presentaban como unos «genios excepcionales» que iban a tomar las riendas de Francia en un abrir y cerrar de ojos. Este libelo carente de valor, escribe Israel, «resultó mucho más profético de lo que su autor habría podido imaginar». Hubo intelectuales que se emocionaron con los acontecimientos de París, sí, pero no fueron intelectuales franceses.

Volvamos a París. El 18 de noviembre de 1792 –más de tres años después de la toma de la Bastilla– se realizaron 16 brindis por la Revolución francesa. Alzaron sus copas más de 100 ingleses, americanos e irlandeses residentes en la Ciudad de la Luz, reunidos en el hotel White’s (rebautizado como British Club en la época) para polemizar exaltadamente con sus respectivos países, cada vez más críticos con el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Francia. Entre quienes brindaron se hallaban el poeta norteamericano Joel Barlow, la autora de Letters from France, Helen Maria Williams, el presidente del club, John Hurford Stone, y el celebérrimo autor de Los derechos del hombre, Thomas Paine. Este último, pese a ser extranjero, había sido elegido en la Convención de 1792. Israel señala que, «si bien la opinión general de los ingleses, promovida por el gobierno de Londres y por casi todo el clero, era profundamente hostil a la Revolución, lo cierto es que gran parte de la élite intelectual y literaria de Inglaterra, los Estados Unidos e Irlanda estaba entusiasmada, por no decir extasiada, ante los nuevos logros y decidida a apoyarla». Sin embargo, más tarde, cuando se impuso Maximilien de Robespierre, todos vieron de inmediato en él y en lo que representaba «no el punto culminante, sino la caída y la ruina de la Revolución». Durante los diez meses del Terror (de septiembre de 1793 a julio de 1794), Helen Maria Williams acabó en prisión y su amiga francesa Olympe de Gouges, en el patíbulo. En Una revolución de la mente, Israel analiza los «dos ríos» de la Ilustración: el de Locke y Newton, «reformista», deísta y partidario de un entendimiento con las confesiones cristianas, y el de Spinoza, «radical», materialista, ateo y democrático. En Revolutionary Ideas afirma que «pocos filósofos y pocos ilustrados formaron parte de los Estados Generales de 1789». Condorcet, uno de los «arquitectos [más importantes] de la revolución», no salió elegido diputado y Sieyès lo consiguió por los pelos. El astrónomo de la Academia Real de las Ciencias, Jean Sylvain Bailly, sí resultó elegido, pero, como él mismo dijo, fue una excepción, dado que «la asamblea electoral desaprobaba a los hombres de letras y a los académicos». Así, de los 1.200 diputados de los Estados Generales de 1789, solo 10 pueden ser considerados philosophes ilustrados, como Mirabeau y Sièyes. Y, desde luego, esos diez no impulsaron la refundación humana que Haim Burstin describe admirablemente en Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese.

El exjesuita luxemburgués François-Xavier de Feller fue el primero en describir la acción de los philosophes como fruto de «un plan muy potente ideado en los años cuarenta del siglo xviii por un grupo de escritores excepcionales que, con tino y sarcasmo, crearon un lenguaje y un modo de pensar totalmente nuevos y causaron buena impresión a segmentos de la población pertenecientes a todas las clases sociales». Gracias a «su astuta habilidad y a un uso opaco de las palabras», dicho grupo hizo pasar por «sublimes» ideas «desastrosas». Quien urdió la conspiración fue, obviamente, Diderot, que convirtió la Encyclopédie en una «fábrica de subversión e impiedad». Él, D’Alembert y sus seguidores eran, según Feller, ateos «parásitos», que «holgazaneaban en los cafés» y se dedicaban a «hacer alusiones», a «pavonearse y reírse del modo en que habían impuesto su presencia en salones y academias», con lo que adquirían «posiciones de gran poder». Feller sugería que una de sus mejores armas era «la atracción que ejercían sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres jóvenes y atractivas, sensibles a las palabras bonitas y a las expresiones elegantes, a las bromas y las alusiones eróticas más o menos sutiles».

El primero que se hizo preguntas acerca de la influencia real de los philosophes fue un discípulo de Voltaire, Jean-François de La Harpe, partidario de la Revolución hasta 1793. A finales de siglo declaró que el autor del Tratado sobre la tolerancia había desempeñado un papel marginal en el acervo filosófico de los revolucionarios y que lo habían tomado en consideración sobre todo por sus «inigualables habilidades literarias y por cómo ridiculizaba sin descanso los viejos prejuicios constituidos». Por lo demás, era tenido por «amigo del rey y de los aristócratas» y algunos, como el líder de los girondinos, Jacques Pierre Brissot, llegaron a tacharlo de «enemigo del pueblo».

Recordemos también la abierta hostilidad de Robespierre frente al «partido de los filósofos», mejor dicho, la «secta», como él lo llamaba, a cuyo cosmopolitismo oponía una suerte de xenofobia que lo indujo a criticar el ateísmo «por no ser patriótico y ser contrario a la virtud y la normalidad». Según Israel, «había una tensión, y los historiadores deberían darle más importancia de la que le han dado hasta ahora». En este sentido, resulta casi explícita la polémica contra François Furet y su celebérrimo libro Critica della Rivoluzione francese. ¿Existe un vínculo entre el Terror y los principios revolucionarios de 1789? ¿El Terror fue de alguna manera «producto de la philosophie»? Eso es lo que sostienen y han sostenido siempre los monárquicos, católicos y revolucionarios desilusionados, «impacientes por relacionar el philosophisme, el republicanismo, el materialismo y el ateísmo con la perversión moral», según Israel. Además, este afirma categóricamente que «el estudio meticuloso de las fuentes sugiere que los defensores de estas tesis se equivocaron».

Solemos olvidar que los filósofos, a quienes podemos considerar responsables de la etapa que va de 1789 a 1793, «acabaron guillotinados brutalmente por orden de Robespierre» y que los supervivientes «negaron de un modo obstinado que la Revolución se hubiera autoinmolado y explicaron que las ideas de Robespierre y sus aliados fueron el resultado de un pensamiento muy distinto y contrario». Unas ideas, en todo caso, que remiten a Jean-Jacques Rousseau: «La ideología y la cultura jacobina bajo Robespierre estaban inspiradas en un obsesivo puritanismo moral al estilo de Rousseau, impregnado de autoritarismo, antiintelectualismo y xenofobia». Razón por la cual, escribe Israel, «del mismo modo que las lecturas marxistas de la Revolución como resultado de la lucha de clases nos parecen hoy infundadas, debemos rechazar en su conjunto la tesis de Furet, muy respetada, que atribuye a los orígenes y los principios básicos de la Revolución unas inclinaciones totalitarias arraigadas y un pensamiento iliberal latente».

Israel dedica palabras aún más duras a otro mito «desconcertante», «ampliamente compartido» pese a ser «totalmente infundado»: «Entre los preconceptos más oscuros que empañan las interpretaciones de la Revolución francesa, está la convicción, todavía predominante, de que la fractura entre Revolución y Cristiandad (especialmente en la Iglesia católica) no fue esencial, sino contingente y explicable solo a través de las vicisitudes posteriores a la Revolución». En realidad, «todas las pruebas demuestran lo contrario»; el impulso revolucionario («y no violento») hacia la descristianización fue algo «fundamental en la visión del liderazgo filosófico de la Revolución antes y durante 1789». En cambio, Robespierre, «pese a mostrar una inclinación discontinua a las concepciones anticlericales, se opuso a la descristianización desde el principio». Como fiel discípulo de Rousseau, creía que la religión constituía la base del contrato social y que era necesario «tutelarla con sumo cuidado». Danton tampoco era un entusiasta de la persecución del clero o de la Iglesia, lo cual viene a confirmar que «la dictadura jacobina, consolidada en el verano de 1793, se regía por una coalición reducida e inestable, formada por grupos sorprendentemente dispares». Por esta razón podemos afirmar que «algunas especulaciones generales y de gran importancia sobre la Revolución francesa, repetidas en distintos lugares y aceptadas desde hace tiempo por filósofos e historiadores, han resultado ser fundamentalmente incorrectas, por lo cual tenemos el deber urgente de someterlas a un nuevo examen profundo y riguroso».

Más de dos siglos después de su muerte, el Incorruptible ya no divide la memoria francesa. Lo cierto es que se ha convertido en un mito bastante positivo, a excepción del caso de la ciudad de París, que el 30 de septiembre de 2009 se pronunció contra (por pocos votos) la propuesta de dedicarle una calle o una plaza. Sin embargo, los suburbios obreros de la capital francesa no tuvieron tantos reparos. Y el resto del país tampoco. Peter McPhee, en Robespierre, dice que hoy en Francia hay más de cincuenta calles, escuelas, edificios y empresas que llevan su nombre; entre ellas una pizzería, una lavandería en seco y una farmacia. Incluso existe una empresa de lencería del hogar llamada Robespierre Europe, que produce un juego de sábanas «revolucionario» con motivos eróticos. Según Israel, todo ello está relacionado con el hecho de que «los historiadores modernos tienden a concebir el papel de Robespierre como el de alguien con buenas intenciones, relativamente positivo y benévolo, al menos antes de junio de 1793».

Curiosamente, persiste la idea de que Robespierre y el Terror «constituyeron el epílogo natural de la Revolución», lo cual determina «una concepción que distorsiona por completo nuestra compresión histórica y filosófica del significado de la Revolución». Esta propensión a fundir a Robespierre con la Ilustración democrática es una forma de persistencia de las ideas conspiratorias que se manifestaron desde finales del siglo xviii. El hecho de que «el pensamiento radical hubiera causado y modelado la revolución era para muchos una prueba irrefutable de que la Ilustración constituía el embrión originario de la tiranía robespierrista». El uso impropio y la apropiación indebida de la idea según la cual la Ilustración había «plasmado» la Revolución en sus efectos más nocivos ayudaron a abrir las puertas a la reacción monárquica, aristocrática y eclesiástica de principios del siglo xix.

Para comprender la historia del abismo que separa la Ilustración del Terror, es necesario volver al más importante de los intelectuales que hemos dejado en el lejano brindis de 1792: el estadounidense Thomas Paine, gran amigo de Condorcet. En diciembre de 1793 estaba deprimido y «buscaba consuelo en el alcohol y en Spinoza». Le hacía compañía otro escritor y compatriota suyo, Joel Barlow. El 25 de diciembre, la Convención decretó que ningún extranjero podía representar al pueblo francés en la asamblea legislativa. Era una medida contra los dos únicos diputados no franceses: el prusiano Anacharsis Cloots, que pronto sería capturado y luego mandado a la guillotina el 24 de marzo de 1794, y Paine. La policía irrumpió en el Hôtel de Philadelphie, donde vivía Paine, y este logró entregar a escondidas a Barlow los papeles donde había escrito La edad de la razón, libro en el que saldaría su gran deuda con Spinoza y las ideas de la Ilustración. Veinte intelectuales americanos firmaron una petición para que lo dejaran en libertad. Fue inútil. Su suerte sería evitar el destino de Cloots. Mejor dicho, no ser obligado a subir al patíbulo antes que Robespierre. Cuando por fin lo liberaron, retomó su puesto en la Convención y luchó durante años para que la gente comprendiera las diferencias entre Ilustración spinoziana y Terror. Sin embargo, ello no fue suficiente (vivió hasta 1809), protesta Israel, para que sus ideas hallaran un espacio adecuado en los manuales de historia.

La verdad sobre los tratos entre el Estado y la mafia

LA VERDAD SOBRE LOS TRATOSENTREEL ESTADOYLAMAFIA

Los primeros tratos entre el Estado y la mafia datan de hace ciento cincuenta años. No, de antes. En diciembre de 1861, pocos meses después de la muerte de Cavour, primer ministro del recién estrenado Reino de Italia, el parlamentario Angelo Brofferio, en una intervención ante la Cámara de Diputados, afirmó que «la mayoría de los desórdenes que se producen en Italia» debían atribuirse a fuerzas de seguridad aliadas con bandas ilegales: «El gobierno no se da cuenta de que en su policía hay hombres que no se avergüenzan de tratar con ladrones, asesinos y toda clase de malhechores». Brofferio lo dijo alto y claro: había miembros del Estado que «no se avergonzaban de tratar» con delincuentes. La Cámara reaccionó escandalizándose con manifestaciones que se hicieron constar en las actas, pero Brofferio insistió: «Sí, señores, con ladrones y con asesinos, que compran su impunidad repartiendo el infame botín con la policía, tal como se demostró en el juicio criminal». El parlamentario se refería a un proceso judicial del verano anterior contra «tres agentes infiltrados» conchabados con la «segunda Cocca», una banda criminal nacida en Turín en los años cincuenta del siglo xix. Estamos hablando del «proceso Cibolla», el primer gran escándalo judicial de la Italia unificada, llamado así por Vincenzo Cibolla, quien se había autoacusado de varios delitos (entre ellos, de la violación de una niña) y había denunciado los acuerdos ilícitos a los que se refería Brofferio en el discurso citado.

En La mala setta: Alle origini di mafia e camorra, Francesco Benigno describe cómo la derecha y la izquierda históricas (quizá esta última más que la primera) entablaron relación con la criminalidad organizada desde la fundación del Estado italiano unitario. De hecho, casi podemos decir que la derecha y la izquierda impulsaron a la mafia, la camorra y otras asociaciones de bandidos a transformarse en lo que llegarían a ser un siglo después.

El resto del mundo percibe Italia como la cuna de una serie de asociaciones criminales organizadas peculiares (principalmente la mafia y la camorra); sin embargo, según afirma Benigno, «la historiografía no ha prestado suficiente atención al papel crucial que desempeñó la gestión del orden público en el difícil y convulso proceso de ampliación de la participación política». Esta «dedicación historiográfica tan escasa a las prácticas informales de gestión de la seguridad pública» tiene mucho que ver «con la ambigüedad de la cultura liberal respecto a los límites y fronteras de la ciudadanía», es decir, «con la necesidad de construir un sistema legal doble: uno pensado para el ciudadano cualificado (hombre, blanco, propietario y con formación) y otro para los que quedaban excluidos de un marco de libertades constitucionales que en teoría debía incluirlos a todos». La historia de ese tipo de nexos nunca se ha analizado en profundidad debido a «una suerte de barrera a la hora de profundizar en la cuestión de las prácticas policiales, consideradas algo íntimamente repugnante», escribe Benigno. Una reticencia, prosigue, «que se ha trasladado de los textos de la época a las páginas de los historiadores».

El autor sugiere analizar la criminalidad organizada y sus interrelaciones con la política de un modo aséptico, tal como hacemos al abordar el tema de la masonería. Nadie pretende «estudiar a los masones del siglo xix (e incluso del xx) como si fueran “solo” masones y no, por ejemplo, patriotas, abogados, socialistas, terratenientes y miembros de asociaciones dedicadas a veces a la filantropía, al espiritismo…». Lo mismo «debería ocurrir al estudiar a los mafiosos, camorristas y malhechores del siglo xix, que no vivían en un mundo separado e imaginario de cuyo sustrato criminógeno hubieran surgido misteriosa y autónomamente».

Antes de 1861