Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Rückblick auf mein Leben und auf die Berichte in diesem Buch frage ich mich, waren es die wichtigen und entscheidenden Erlebnisse oder registriert das Gedächtnis nach anderen Kriterien? Ist es überhaupt sinnvoll, sich mit der Vergangenheit so intensiv zu beschäftigen? Sollte man sich ganz auf die Gegenwart und auf die Gestaltung der Zukunft konzentrieren? Unsere Befindlichkeit und Charakter sind, wie ich meine, in der Vergangenheit geprägt und geformt worden. Wir bereichern unser gegenwärtiges Leben, wenn wir diese Erlebnisse in Gedanken an uns vorüber-ziehen lassen. Es ist die gegenwärtige Vergangenheit. (Aurelius Augustinus) Und dann gibt es noch Vieles, was heute nicht mehr existiert; aber für die Menschen interessant sein dürfte. Dass sich Lebensumstände in achtzig Jahren so sehr verändert haben, können wir uns oft nicht vorstellen. Die heutigen Verhältnisse sind uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Man ist verleitet zu sagen: Das kann doch gar nicht so gewesen sein. Als ein Kamerad, der vom Zug angefahren wurden war, neben mir am Bahndamm starb, ist nicht ver-sucht worden, Hilfe herbei zu rufen. Wie konnte das sein? Auch auf der Geibelstraße, nachdem durch eine Luftmine drei Häuser eingestürzt waren, und die Verschütteten unter dem Trümmerberg mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam machten, kam kein Bagger, um sie zu befreien. Warum wurden brennende Häuser nach einem Luftangriff nicht gelöscht? Ich habe keinen gesehen, der es versucht hat. Was ich als Erklärung aus meiner Kindheit weiß: In unserem Haus gab es kein Telefon. Auch bei Freunden in der Nachbarschaft habe ich keins gesehen. In unserem Viertel hatte keiner ein Auto, nicht einmal ein Fahrrad, mit dem man hätte zur Polizei fahren können. Wo wäre eine Polizeistation oder Feuerwehr gewesen? Oder eine Telefonzelle? Es gab wahrscheinlich im Umkreis keine Möglichkeit. Ich erinnere mich aber, dass zwei Spielkameraden Fahrräder bekamen. 1938, das war etwas besonderes und jeder durfte einmal fahren. Der Rückblick auf meinen beruflichen Werdegang, die Zeit als Prokurist im Maschinenhandel und dann vierzigjährige Firmengeschichte brachten mir einen vielfältigen Erlebnisreichtum, den ich nicht gehabt hätte, wenn alles ordnungsgemäß verlaufen wäre. Es gibt sicherlich junge Leute, die bekümmert sind, weil sie das angestrebte Berufsziel nicht erreichen. Das Schicksal hält aber in der Zukunft noch viele Möglichkeiten bereit! Was zuletzt zählt ist Misserfolg oder Niederlagen gemeistert zu ha

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VORWORT

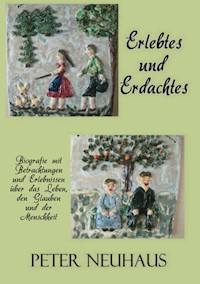

KERAMIK VON L.N.

Im Rückblick auf mein Leben und auf die Berichte in diesem Buch frage ich mich, waren es die wichtigen und entscheidenden Erlebnisse oder registriert das Gedächtnis nach anderen Kriterien?

Ist es überhaupt sinnvoll, sich mit der Vergangenheit so intensiv zu beschäftigen?

Sollte man sich ganz auf die Gegenwart und auf die Gestaltung der Zukunft konzentrieren? Unsere Befindlichkeit und Charakter sind, wie ich meine, in der Vergangenheit geprägt und geformt worden.

Wir bereichern unser gegenwärtiges Leben, wenn wir diese Erlebnisse in Gedanken an uns vorüberziehen lassen. Es ist die gegenwärtige Vergangenheit. (Aurelius Augustinus)

Und dann gibt es noch Vieles, was heute nicht mehr existiert; aber für die Menschen interessant sein dürfte. Dass sich Lebensumstände in achtzig Jahren so sehr verändert haben, können wir uns oft nicht vorstellen. Die heutigen Verhältnisse sind uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Man ist verleitet zu sagen: Das kann doch gar nicht so gewesen sein.

Als ein Kamerad, der vom Zug angefahren wurden war, neben mir am Bahndamm starb, ist nicht versucht worden, Hilfe herbei zu rufen. Wie konnte das sein? Auch auf der Geibelstraße, nachdem durch eine Luftmine drei Häuser eingestürzt waren, und die Verschütteten unter dem Trümmerberg mit Klopfzeichen auf sich aufmerksam machten, kam kein Bagger, um sie zu befreien. Warum wurden brennende Häuser nach einem Luftangriff nicht gelöscht? Ich habe keinen gesehen, der es versucht hat.

Was ich als Erklärung aus meiner Kindheit weiß: In unserem Haus gab es kein Telefon. Auch bei Freunden in der Nachbarschaft habe ich keins gesehen. In unserem Viertel hatte keiner ein Auto, nicht einmal ein Fahrrad, mit dem man hätte zur Polizei fahren können. Wo wäre eine Polizeistation oder Feuerwehr gewesen? Oder eine Telefonzelle? Es gab wahrscheinlich im Umkreis keine Möglichkeit. Ich erinnere mich aber, dass zwei Spielkameraden Fahrräder bekamen. 1938, das war etwas besonderes und jeder durfte einmal fahren.

Der Rückblick auf meinen beruflichen Werdegang, die Zeit als Prokurist im Maschinenhandel und dann vierzigjährige Firmengeschichte brachten mir einen vielfältigen Erlebnisreichtum, den ich nicht gehabt hätte, wenn alles „ordnungsgemäß“ verlaufen wäre.

Es gibt sicherlich junge Leute, die bekümmert sind, weil sie das angestrebte Berufsziel nicht erreichen. Das Schicksal hält aber in der Zukunft noch viele Möglichkeiten bereit! Was zuletzt zählt ist Misserfolg oder Niederlagen gemeistert zu haben. Dazu gehört eine große Einsatzbereitschaft.

Was mich auch sehr bekümmerte ist, dass so viel Schönes in der Natur verloren geht oder es gar nicht mehr gibt. Die kulturelle Vielfalt und die Identitäten in Europa weichen einem Trend der Gleichmacherei, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dabei gibt es doch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu respektieren. Bei meiner Reise quer durch Australien gab es Treffen mit deutschen Auswanderern, die dort Fuß gefasst hatten. Ich habe oft gehört: „Was wir hier vermissen, ist die kulturelle Vielfalt.

Ihr braucht nur über den Rhein ins Elsass zu fahren oder über den Brenner nach Italien, um einen anderen Lebensstil zu erleben.“ Wer so vermisst, der weiß zu schätzen, was jetzt bei uns untergeht.

Ich arbeite noch an meinem Buch „Rettung der Menschheit“, in dem ich Gedanken Ausdruck gebe, wie künftige Generationen ausbügeln müssen, was wir verschwendet haben. Es wird aber auch viel angedacht, was getan werden muss, um ein Überleben der Menschen zu ermöglichen und Vielfalt zu bewahren.

Die Keramikarbeiten meiner Frau Lore Neuhaus liegen mir besonders am Herzen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sie betrachte. Sie gehören zu meinem Leben wie die Erinnerungen. Sie zeugen von einer großen künstlerischen Begabung. Die Charaktere der Tiere spiegeln sich in den Darstellungen wieder. Bei Blumen und anderen Arbeiten sind die jeweiligen Besonderheiten hervorgehoben oder einfach nur schön in den Farben. Jede Figur hat eine Bedeutung. Sie sind Ausdruck ihrer eigenen Vorstellungswelt.

Bild vom zugefrorenen Chiemsee

In der Zeit von 1980 bis 2014 war Bernau am Chiemsee mein Wohnsitz. In dieser Zeit der Chiemsee einige Male ganz zugefroren, so das man über das Eis zur Herreninsel gehen konnte. An den Einmündungen gab es offenes Wasser. Hier drängten sich die Wasservögel zusammen. Vielleicht erleben künftige Generationen das nicht mehr

Inhaltsverzeichnis:

Kinder- und Jugendzeit

Die Wohnung meiner Eltern

Erinnerungen an die Kinderzeit auf der Limburgstrasse 1935-40

Aus meiner Kinderzeit 1938 Riederau

Aus meiner Kindheit 1939/40 Farchant

Der Bahndamm

Evakuierungzeit

Munition

Im Schülerheim Hof Reith

Reisezeit

Nachkriegszeit auf Hof Reith

Brief an Schulfreunde

Ehe- und Berufsjahre

Der Hundemörder

Werdegang

Geburt des Sohnes Rainer Thomas

Meine Berufe

Geburt des Sohnes Frank Arno

Geburt des Sohnes Florian Eckhart

Der Tod meines Vaters

Trennung

Firmengeschichte „schwierige Gründerjahre“ 1972 — 1976

Die schwarze Seele des grauen Raben

Rauschen im Wind (ein Gedicht)

Wenn du bei mir bist (ein Gedicht)

Das wahre Märchen vom Engel, in dem ein kleiner Teufel steckt

Firmengeschichte 2. Teil „erster Erfolg"

Anklage

Highlights

Gott und die Zeit - Der Mensch und die Ewigkeit

Firmengeschichte letzter Teil

Früher und heute

Im Alter nach dem 75. Lebensjahr

Die fruchtbare Erde und ihre nimmersatten Bewohner

Menschliche Gottesbilder

Meine Familie

Chaos und Strukturen

Was mein Gewissen belastet, weiteres Versagen

Alzheimer

Der Brief von Klaus

Das erste Buch

Lores Leiden bis zum Tod

Peru-Lima-Cuzco- Reisenotizen von 1977

„Im Sein" Erlebnis im wachen Geist

Vom Mädchen zum Jungen

Dramatische Rettung einer Mutter

Der Mensch ist kein Gott

Nachtgedanken I

II

Menschenrechte einfordern ist populär Menschenpflichten einfordern wäre wichtig

Gibt es einen „Wahren Glauben"?

Nachwort

Kinder- und Jugendzeit

Die Wohnung der Eltern

Meine Eltern zogen 1929 nach Düsseldorf. Mein Vater kam aus Hamburg, meine Mutter aus Berlin. Beide aus wohlhabenden, gut situierten Familien, verwöhnt durch ihre Eltern und nicht zur Auseinandersetzung im täglichen Leben erzogen. Sie mieteten in Grafenberg auf der Limburgstraße eine Dreizimmerwohnung. Es sollte ein Neuanfang für eine Familie sein. Zur Familie gehörte auch meine Großmutter Therese, die über unserer Wohnung ein Mansardenzimmer hatte und später im Krieg als alle zusammenrücken mußten, mit in unsere kleine Wohnung zog. Außerdem war da noch ein Schäferhund, namens Jaukel, den meine Mutter mit in die Ehe gebracht hatte, er verstarb als ich drei Jahre alt war. Mein damals sehr vermögender Großvater Curt Otto hatte als Aussteuer für meine Mutter ein Mahagoni-Schlafzimmer anfertigen lassen und ein Esszimmer aus Kirschbaumfurnier spendiert. Im Wohnzimmer stand ein alter Biedermeier-Sekretär, von meiner Ur-Großmutter geerbt und eine schwere Eichentruhe, so war die Wohnung von Anfang an komplett möbliert und auch mit allem bestens ausgestattet.

Keramikarbeit von L.N.

Das Haus Nr. 30 war eins von drei aneinandergebauten zweieinhalbgeschossigen Häusern und zwar das letzte nach Süden hin, sodass unsere Wohnung nach drei Seiten offen war. Auch die Nachbarhäuser auf der Kiesselbachstraße und der Altenbergstraße waren in gleicher Höhe gebaut. Nach Osten hin lagen Bad, Küche und Speisekammer, nach Süden das Wohnzimmer, mit Balkon durch einen breiten Durchgang verbunden und bei Bedarf durch eine Doppeltür und Samtvorhang getrennt; das Esszimmer, gleichfalls mit Balkon, und auch nach Westen das Schlafzimmer. Vom Schlafzimmer sah man auf Gärten und die Rückfront der Häuser der Altenbergstraße, einer Kastanienallee, an der die Düssel entlangfloss. Auf der Limburgstraße stand eine Reihe kanadischer Eichenbäume, dahinter führte eine Güterzugstrecke entlang. An die Zuggeräusche hatte man sich gewöhnt und hörte einfach nicht hin. Limburg- und Altenbergstraße liefen im spitzen Winkel zusammen, dahinter waren die Hockeyund Tennisplätze von DSD und DSC. Durch eine Unterführung konnte man den Ostpark erreichen, eine schöne Parkanlage mit seltenen Bäumen, vielen hohen Rhododendrensträuchern und einen Teich bei dem es einen Ruderbootsverleiher gab.

Ringsherum war in den Jahren bis zum Krieg viel Platz. Es gab eine Kuhwiese, auf der Bauer Schulze seine Kühe grasen ließ. Es erstaunt heute, das auf der Ludenbergerstraße ein Bauernhof Platz hatte. Ein Kreuz zeigt aber die Stelle noch an.

Im Frühjahr blühte Wiesenschaumkraut und Löwenzahn. Hinter den Sportplätzen war noch ein großes, verwildertes Fabrikgelände, das zum Grafenberger Walzwerk gehörte. Bei Westwind konnte man hören, wie die Rohstahlblöcke hin und her gewalzt wurden. Das Umsteuern der Walzen war mit einem klickenden Geräusch verbunden.

Die ganze Wohnung hatte nur siebzig Quadratmeter. Sie war mit Zentralheizung und Warmwasserversorgung über einen Vaillant-Gasboiler, der mit dem Hasen und einer schwenkbaren Zündflamme, der über dem Gasherd in der Küche hing, ausgestattet. Die Wohnung lag im ersten Stock. Eine Holztreppe mit Sisalteppichbelag von Messingstangen gehalten. Nach einem Etagenabsatz führte sie im Bogen steil hoch zur Mansarde. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ein Familienmitglied diese im oberen Bereich sehr steile Treppe heruntergefallen wäre. Anders war es einmal mit der Holztreppe, die in den Keller führte. Bei Fliegeralarm bin ich als elfjähriges Kind immer gerne noch oben geblieben, um am Hirnmel das schöne Schauspiel der suchenden Scheinwerfer, der Leuchtspurmunition und abstürzende Flugzeuge zu beobachten, bis dann der Donner der fallenden Bomben näherkam. So war ich erst im letzten Augenblick nach unten gerannt und stand gerade oben auf der Kellertreppe, als auf der Geibelstraße eine Luftmine explodierte. Der Luftdruck bewirkte, dass ich in den Keller schwebte und, ohne die Treppe zu berühren, plötzlich unten im Keller stand. Ein für mich bis heute nicht erklärbares Erlebnis.

Das Treppenhaus war im Eingangsbereich zur Wohnung mit einer Holz-Glaswand mit Mattscheiben getrennt und auch die Tür hatte Mattglasscheiben. Man betrat die Zimmer durch eine Diele. Links eine Garderobe, rechts, zwischen den Türen zum Schlafzimmer und Esszimmer, stand eine kleine Bank mit lederbezogenen Sitzen, darüber ein viereckiger Spiegel mit Goldrand.

Gerüche waren für mich immer wichtig und im Gedächtnis mit den Orten, an denen ich sie eingeatmet hatte, gespeichert. Unsere Wohnung hatte keinen speziellen Geruch, wie zum Beispiel das Sommerhaus meiner Großtante Lehne in Riederau am Ammersee. Dieses Haus hatte eine Holztäfelung in allen Zimmern, und heute glaube ich, dass es die Harze waren, die diesem Sommerhaus seinen schönen und speziellen Geruch gegeben haben. In unserer Wohnung war also kein auffälliger Geruch, vielleicht auch deshalb, weil man ihn schon immer kannte. Der Geruch der Haut meiner Mutter war mir natürlich vertraut. Er lag in den Kissen und wenn die Mutter mal nicht da war, konnte man das Kissen umarmen. Die erste Tür rechts führte ins Schlafzimmer und die Möbel meines Großvaters füllten den Raum gerade gut aus, ja es blieb noch genügend Platz für ein Kinderbett aus Holz, weiß lackiert. Über dem Kinderbett hing ein Ölbild mit drei Engeln. Wie mir meine Mutter sagte, sei es sehr wertvoll, was ich aber als Kind nicht weiter beachtete. Später, als meine Eltern 1972 die Wohnung räumten und umzogen, war das Bild verschwunden.

Leider habe ich nie erfahren, wer das Bild gemalt hatte. Auf den Ehebetten lagen glänzende Daunensteppdecken, die nicht, wie man es heute kennt, ganz bezogen wurden, sondern nur mit Spitze versehenen Umschlagtüchern eingefasst waren. Der große und tiefe Kleiderschrank hatte im inneren auf beiden Seiten Mantelstangen, darüber Hutablagen, in der Mitte Fächer und Schubladen für die Wäsche und für Strümpfe und Taschentücher.

Natürlich gehörten auch Nachttische mit Lampen und ein nierenförmiger Schrank mit einer konkav gebogenen Türe zur Ausstattung. In der äußeren Ecke stand noch eine Nähmaschine.

Wenn man das Esszimmer betrat, fiel der Blick auf einen Vitrinenschrank mit Glastüren, der als Bücherschrank umfunktioniert war. Die Böden waren eigentlich für leichtere Gegenstände bestimmt und damit das Ganze funktionierte, mussten in der Mitte Bücher, übereinandergestapelt, die höhere Buchreihe abstützen. Neben der Balkontüre, unter dem Fenstersims war der Platz für unsere Familientruhe. Mein Großvater, Robert Neuhaus, hatte sie nach eigenem Entwurf aus Eichenholz anfertigen lassen. Eine wundervolle Arbeit mit Ölbildern auf der Vorderseite; links ein Schmied am Amboss bei seiner Arbeit, rechts eine Frau mit Spindel und eine Krippe mit Kind im Hintergrund; darunter eine Frauenschar die Früchte darreichen. Wie mir meine Großmutter Therese erzählte, hätte mein Großvater versucht, Holzwürmer anzusetzen, um ein älteres Aussehen der Truhe vorzutäuschen. Gott sei Dank sind die Tiere mit dem harten Eichenholz nicht zurecht gekommen. So sah die Truhe noch gut aus, als ich sie nach dem Tode meiner Großmutter 1960 erbte. An den Wänden im Esszimmer hingen eine Reihe Ölbilder, gemalt von meiner Großtante Julia Schörnich. Sie war eine von neun Geschwistern meiner Großmutter und lebte als Klarissin im Kloster in Münster. Die meisten Bilder waren Stillleben von Blumen, Blumengarten des Klosters und das Kloster selbst. Das schönste Bild aber war eine Tänzerin, das im Wohnzimmer hing. In der Truhe lagen die „Familienschätze“: In sechzig Zigarrenschachteln aus Blech und in zwei Alben, die Briefmarkensammlung meines Großvaters und ein Elefantenstoßzahn, den mein Uronkel aus Afrika mitgebracht hatte.

In meiner Kindheit verschwanden immer wieder Dinge, die mir lieb waren. Als mein Großvater 1935 starb, blieb die monatliche Unterstützung aus, und mein Vater wurde krank, verlor seine Arbeit und wurde berufsunfähig. Um einigermaßen zurechtzukommen, brachte meine Mutter die wertvollen Einrichtungen ins Pfandhaus, auch das Bild „Die Tänzerin" von Tante Julia, der Malerin. Dann verschwand das Grammophon mit Platten, und der große Elefantenstoßzahn verschwand auch. Das Meißner Porzellan wurde einzeln verkauft. Einen Teil der alten Familienkostbarkeiten wurden aber auch von meiner alten Großmutter, die sich einsam und unverstanden fühlte, bei Besuchen frommer Menschen an diese verschenkt, wie die Briefmarkensammlung und eine alte Familienbibel. Besonders schön war ein kleines silbernes Kreuz mit Smaragden und Rubinen, dass ich später auch nie wieder gesehen habe. Im Wohnzimmer stand ein runder Mahagonitisch mit einer schweren Marmorplatte und auf der darunter befindlichen Ablage lag der Weltatlas meines Großvaters mit Eintragungen über das Grab seines Sohnes, der in den letzten Tagen des ersten Weltkrieges in Lothringen gefallen war.

Die Wohnung hatte in allen Räumen breite Holzfensterbänke, auf denen immer Blumentöpfe Platz hatten, und in der Küche die Möglichkeit für die Vorbereitungen der Mahlzeiten direkt am Fenster gegeben war. In der Küche unter dem Ablauf am Spülbecken stand ein kleiner Eisschrank, der alle zwei Tage mit einer achtel Stange Eis gefüllt werden musste. Die Speisekammer hatte mehrere Holzböden über Eck. In der Küche stand noch ein weißer Holzschrank für Töpfe, Geschirr und Bestecke. Die Silberbestecke hatten als eingraviertes Zeichen „LO", der Mädchenname meiner Mutter. Im großen Eßzimmerbuffet lag das Meißener Geschirr, komplett für 12 Personen, einschließlich der Obstschale und Obstteller, deren Ränder durchbrochen waren. Auf dem runden Eßzimmertisch lag tagsüber eine rundgehäkelte Decke, wie sie meine Großmutter während meiner Kindheit immer wieder neu anfertigte. Wenn diese Decken gewaschen wurden, musste der Tisch abends zur Seite geschoben werden. Die Decke wurde dann feucht mit Stecknadeln auf den Teppich gespannt.

Eine riesige Couch füllte die hintere Seite des Wohnzimmers voll aus. Nach zwei Richtungen liegend konnten auf ihr bequem 4 Personen schlafen und es gibt noch Fotos, die das dokumentieren. Die große breite Couch war durchgelegen, dass heißt, es kamen gebrochene Federn durch Unterlagen und Bezug. Stellen mussten mit Kissen ausgelegt werden, um noch gerade darauf zu liegen. So verfiel fast alles. Die Perserteppiche waren verschlissen, hinzu kam auch noch, dass meine Schwester unbedingt einen Hund haben musste. Das Tier war verrückt, vielleicht auch weil alle zu faul waren, den Hund regelmäßig auszuführen. Der Hund, er hieß Treu, schlich sich ins Schlafzimmer, zerriss und zerfetzte ein Federbett oder Kopfkissen und tobte so lange, bis das Schlafzimmer in eine Winterlandschaft verwandelt war. Ersatz konnte aus Geldmangel nicht beschafft werden. Als der Hund später krank und altersschwach geworden war, musste ich das schwere Tier zur Tötung und Entsorgung wegbringen.

Couch im Wohnzimmer

Gewaschen wurde in der Waschküche. Immer eine Arbeit von zwei bis drei Tagen. Die Wäsche wurde eingeweicht, in einem Waschkessel gekocht, wobei die Wäsche immer wieder mit einem großen Holzlöffel untergetaucht werden musste, weil sie sich mit Luftblasen füllte und aus dem Wasser quoll. Danach kam die noch kochende heiße Wäsche in eine wasserbetriebene Waschmaschine und wurde nach dem Spülen durch eine Wringmangel mit Handkurbel ausgewrungen. Auf einer Wiese im Hof bleichte die Wäsche zuletzt noch aus. Als Kind durfte man sich manchmal in ein Betttuch legen und wurde dann, wie in einer Hängematte hin- und hergewiegt.

Im Oktober 1930 wurde ich in Düsseldorf geboren, und diese Wohnung war für viele Jahre mein Zuhause. Ich lebte hier als Kind und heranwachsender Jüngling. Mit einer Wohnung, in der man so lange lebt, verbindet sich der Mensch. Sie ist nicht nur Heimat und Hort der Familie, der Menschen, die hier zusammenleben, es ist ein in Besitznehmen des Ganzen. Zuerst etwas fremd, befremdend, das Unbekannte wird vertraut, und dann verbinden wir uns indem wir in ihr leben, durch Erleben, gemeinsames Erleben und daraus entstehende Erinnerung mit ganzem Herzen und unserer Seele. So nimmt die Wohnung auch Besitz von uns. Wir leben in ihr mit allem was uns ausmacht, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zusammen, geborgen und beschützt, aber auch mit Besitzanspruch auf diese Umgebung. Diese Wohnung gehört mir, meinen Eltern, unserer Familie. Ich hatte den Traum, nach einer Reise in diese Wohnung zurückzukommen; ich war plötzlich in dieser Wohnung und traf zu meinem Entsetzen lauter fremde Menschen dort an, mit unbekannten Möbeln. Die haben doch hier nichts zu suchen, man muß die Polizei rufen und sie hinausjagen. Was machen die in unserer „meiner" Wohnung?!

Heute denke ich oft an diesen Traum, der die starke Verwurzelung des gesamten Ich's mit der Wohnung zeigt. Was aber wäre, wenn ich wie im Traum, nach vielen Jahren plötzlich in der Wohnung stünde? Ich würde tatsächlich fremde Menschen antreffen und die Wohnung wäre mit fremden Möbeln bestückt!

Ich war durch Evakuierung und Besuch einer Schule mit Schülerheim viele Jahre nicht in Düsseldorf gewesen. Als ich 1951 nach dem Abitur zurückkam, war mir vieles fremd geworden. Die Wohnung war klein und eng. Ich hatte die Beziehung zur Wohnung verloren, lebte zwar noch bis zu meiner Heirat 1955 dort bei meinen Eltern zusammen mit meiner Großmutter.

Erinnerungen an die Kinderzeit auf der Limburgstraße 1935-1940

Die Altenbergstraße war eine Kastanienallee und bildete mit der Limburgstraße und der Kieselstraße ein Häuserdreieck. Die zweieinhalbgeschossigen Häuser waren Ende der zwanziger Jahre gebaut worden und noch keine zehn Jahre alt. In diesem Dreieck wohnten viele junge Familien mit Kindern, die hier gefahrlos spielen konnten, weil es so gut wie keinen Straßenverkehr gab. Im spitzen Winkel war die Unterführung zum Ostpark mit einem kleinen Ruderteich und vielen hohen Rhododendronbüschen. In diesem Park fanden die sonntäglichen Spaziergänge mit den Eltern statt.

Der Ruderbootverleiher hatte mir mein schönes und wertvolles Modell-Segelschiff abgeschwatzt und mir dafür einige Freikarten zum Rudern gegeben, was ich im Nachhinein nicht fair fand, aber zuhause verschwieg. Im Winter wurde auf dem zugefrorenen Teich bis in die Nacht schlittschuhgelaufen und mit gebogenen Stöcken Eishockey gespielt. Es gab damals noch strenge Winter mit Minustemperaturen von unter zwanzig Grad.

Wenn das Frühjahr kam, wurden die Murmelbeutel hervorgeholt. Diese jahreszeitlichen Spiele waren nicht geplant. Eine möglichst glatte Bodenfläche wurde mit einer Kuhle versehen, ein Strich gezogen, von wo aus die Dötze geworfen wurden und dann mit dem Finger in die Kuhle geschnipst. Wer als letzter den Dotz einlochen konnte, dem gehörten alle in der Kuhle liegenden Dötze. Das war zwar ungerecht, aber die Spielregel.

Von den deutschen Heldensagen beeinflusst, waren wir Jungen in erster Linie Helden und Kämpfer. Stöcke waren unsere Schwerter, mit denen wir versuchten, das „Schwert" des Gegners zu treffen und zu zerbrechen. Mancher Schlag ging auch daneben, auf die Hand, die dann abends blutige Schürfwunden hatte; Schmerzen hatte man nicht empfunden. Außerdem gab es ganze Heere von Feinden: das waren Brennnessel- und Distelfelder, durch die hindurch ein Weg geschlagen werden musste, so dass man zerschunden und zerkratzt als Held nach Hause kam, ausgehungert und dreckig.

Unser Schuhwerk war nur notdürftig und nicht für die kalten Winter geeignet. Wenn die Schmerzen in den Füßen zu stark wurden, mussten wir das Spiel unterbrechen und zum Aufwärmen nach Hause. Normalerweise hatten wir ja keine Zeit, das Spiel zu unterbrechen und in die Wohnung zu gehen. Um das abzukürzen wurde kurz geschellt und gerufen:

„Mama, wirf ein Butterbrot runter".

Im Frühjahr gab es Gänseblumen, Löwenzahn und Wiesenschaumkraut. Für tote Vögel wurden Gräber aus Blumenschmuck und ein Kreuz aus dünnen Ästen mit Gras gebunden. Zur Haustierhaltung wurden Schnecken gesammelt, deren Zeichnung auf dem Gehäuse von Bedeutung war.

Wenn es wärmer wurde, diente das Trottoir als Wohnung, die einzelnen Zimmer wurden mit Kreide aufgezeichnet, eingerichtet und mit Blumen geschmückt.

Von der Kuhwiese, (hier grasten die Kühe von Bauer Schulz, Ludenbergstraße) fast schon an den Hallen des Straßenbahndepots, waren zwei Abwasser-Betonrohre im Durchmesser von ca. einem Meter, die unter den Bahngleisen zur Wittelsbacherstraße führten. Ein Rohr war gebrochen und zugeschüttet; in das zweite hätte man kriechen können. Das Ganze war aber unappetitlich vermüllt; wir haben es nicht versucht. Am Eingang fanden wir Schnecken, die wir ja wegen ihrer unterschiedlichen Zeichnungen auf dem Gehäuse sammelten. Eines Tages lagen da viereckige Fleischkonservendosen. Beim Stechen mit einem spitzen Gegenstand spritzte eine bestialisch stinkende Brühe heraus. Diese Dosen legten wir auf den Fahrweg Limburgstraße. Als dann eine offene Kutsche darüberfuhr und die Soße herausspritzte, riefen wir: „tief einatmen". Der Gestank hatte sich aber schon an unseren Kleidern festgesetzt. Die Wohnung durfte ich nicht betreten. Zuerst wurde ich im Waschkeller entkleidet und abgeschrubbt.

Ein anderer Streich betraf „Stinkbomben". Sie wurden aus Celluloidfilmen hergestellt, die zusammengerollt, mit Zeitungspapier ummantelt, auf einer Seite zugefaltet und dann an der offenen Seite angesteckt und sofort wieder ausgeblasen wurden. Jetzt schmorte der Film immer weiter und es entstand eine stinkende Rauchwolke. Wenn nach „Schellemännchen“ aufgedrückt wurde, warfen wir die qualmende Stinkbombe in den Hausflur. Das Ganze hatte eigentlich keinen Sinn, wurde aber so praktiziert.

Die Düssel war ein stinkendes, oft verschlammtes Gewässer, aber erfüllt mit Leben. Ein glitschiger Schlamm bedeckte die Uferränder bis zur Grasnarbe, an der wir uns festhielten, wenn wir mit Küchensieben „Stichlinge“ und „Rotkehlchen" fingen. In Einmachgläsern wurden Aquarien hergerichtet, die mit Wasserpflanzen (auch aus der Düssel) bestückt wurden, sodass es die kleinen Fische gut hatten. Allerdings lagen sie am nächsten Morgen tot im Glas.

An Sommertagen wateten wir auch im Bach, immer darauf bedacht, nicht in Glasscherben zu treten. Es gab zwei Arten von Blutegel: Kleinere schwarze und etwas längere, graue, die wir „Pferdeigel" nannten. Sie hatten sich oft unbemerkt an unseren Beinen festgesaugt, konnten aber ohne Schwierigkeiten entfernt werden. Viele Tiere und Pflanzen gibt es heutzutage nicht mehr in den Bächen.

Paul war überredet worden, der Christel „Kuhkacke“ ins Gesicht zu schmieren. Die Ungeheuerlichkeit dieser so vorgesehenen Tat war so groß, dass die Erwartung, ob sie wirklich geschehen würde, keinen Gedanken an Unrecht aufkommen ließ. So stand Paul hinter dem Zaun der Limburgstraße 30 als Christel vom Elternhaus Nr. 29 kam, um mit uns zu spielen. Würde Paul das Außergewöhnliche wirklich tun?

Und es geschah, die „Kuhkacke“ wurde mit einem Stock im Gesicht von Christel platziert. Was geschehen war, hatte sich ereignet. Unbekümmert konnten nun die üblichen Spiele wieder aufgenommen werden.

Auf der Altenbergstraße wurden neue Häuser gebaut, was für uns Kinder viel zu erleben bot. In ca. 3 Meter langen, flachen Behältern wurden ungelöschter Kalk und Wasser gemischt. Beim Zusammenbringen entstand so viel Wärme, dass die ganze Soße sprudelnd kochte. Bauarbeiter hatten zum Feierabend hin einen hohen Sandhaufen errichtet. Das war natürlich ein Anziehungspunkt. Das Besondere in diesem Fall war, wenn man mit der Hand einen Tunnel grub, wurde es immer wärmer, wie in einem Vulkan. Es war ungelöschter Kalk mit feuchtem Sand bedeckt. Später als Erwachsener hat man dann diese Gefahren erkannt. Man ist im Nachhinein dankbar, dass in dieser Zeit nicht mehr Schlimmes passiert ist.

Und dann war da noch der Umgang mit Karbid, das in Bierflaschen aufgelöst wurde, die dann verschlossen wurden und nach kurzer Zeit explodierten.

Als das erste Haus auf der Kuhwiese an der Altenbergstraße gebaut wurde (Dr. Dröschel), gab es ein Klohäuschen für die Bauarbeiter, das immerhin durch die Explosion einer Karbidflasche zum Wackeln gebracht wurde. Außerdem lag da Teerpappe, die gut und qualmend brannte. Wie ich einmal durch eine Unachtsamkeit erfahren musste, brennt Teer auch auf der Haut weiter. Ein brennender Teerspritzer war auf meinem Arm gelandet.

Die erste Zigarette, die ich geraucht habe, und es blieb auch bei einer, rauchte ich mit Kameraden in einer großen Sandkiste, die im Sommer leer in Höhe der Kieselstraße auf der Limburgstraße stand.

Wir hatten auf der Kuhwiese Blumen gepflückt und Sträuße in der Nachbarschaft verkauft. Ausbeute 30 Pfennig. Das Büdchen stand an der Schranke am Anfang der Limburgstraße. Es gab tolle Bonbons.

Erdbeerförmige, Kissen mit Schokoladenfüllung, runde Karamelltaler usw., aber auch Zigaretten. Entweder einzeln oder in kleinen Schachteln zu drei oder fünf Stück. Außer in Bonbons wurde das Geld auch in einige Zigaretten angelegt und in der Kiste geraucht, wobei der Deckel bis auf einen Spalt heruntergeklappt wurde.

Aber nach dieser Beschreibung der Umgebung, in der wir ungestört unsere Kindheit verbrachten — zu Gisela Börner:

Eines Tages war sie da, unter uns spielenden Kindern. Die Eltern waren in ein Haus auf der Altenbergstraße eingezogen. Sie bewohnten eine Mansardenwohnung im zweiten Stock.

Im Leben ist es eben manchmal so, dass bestimmte Dinge und Ereignisse als selbstverständlich akzeptiert werden, sie sind nicht geplant, nicht gewollt oder vorbereitet. Man lebt in einer vorbestimmten Gegenwart, nimmt es hin und man lebt die zugewiesene Rolle.

So war es dann auch irgendwann klar: Gisela und ich waren ein Ehepaar. Warum aber gleich verheiratet, warum nicht erst eine Beziehung? Weil unser Verhalten von einer Verantwortung und einem Ernst gelebt wurde, wie es eben nur bei Eheleuten mit ihren Sorgen um Kinder, Einkommen und Zukunft üblich ist. So hätten wir uns nie die Zeit genommen, einem Vergnügen nachzugehen oder uns einmal zu umarmen. Wir hatten als Eheleute Verpflichtungen und Aufgaben, die alleine im Vordergrund standen. Allerdings animierten uns Giselas Eltern beim sonntäglichen Spaziergang im Ostpark, mit Puppenwagen, uns doch einmal zu umarmen, was wir dann auch den Erwachsenen zuliebe taten. Auch um Herrn Börner Gelegenheit zu geben, mit seiner Schmalfilmkamera von uns Filmaufnahmen zu machen. Es war ja auch Sonntag, da konnte man schon mal den Ernst einer Ehe vergessen.

Eines Tages kam Gisela zu mir, ihre Eltern wären nicht zuhause, sie hätte den Wohnungsschlüssel und wir könnten doch bei ihr zuhause spielen. Die Wohnung war vorbildlich aufgeräumt und sauber; das Schlafzimmer lag hinten rechts zur Gartenseite. Wir schlossen natürlich die Wohnungstür von innen ab und ließen den Schlüssel stecken, bevor wir ins Schlafzimmer gingen und uns auf die Ehebetten legten. Da lagen wir also auf dem Rücken nebeneinander, jeder für sich und sahen zur Decke hoch. Das war es also, was ja auch zur Ehe gehörte, und obgleich wir uns noch nicht einmal mit den Händen berührten, waren wir uns der ungeheuerlichen Situation bewusst und hatten das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Wie lang wir auf den Ehebetten gelegen haben, weiß ich nicht, aber dann waren die Eltern zurück und konnten nicht in die Wohnung. Wir waren sicher, etwas ganz Schlimmes getan zu haben und anstatt zu öffnen, verkrochen wir uns unter die Ehebetten, jetzt ganz dicht aneinander. Alles Betteln und Flehen der Eltern, doch zu öffnen, Straffreiheit zusagend, half nicht. Wir blieben unter den Betten liegen, so dass zuletzt ein Schlosser herbeigerufen wurde, der die Wohnungstüre öffnen musste. Ich durfte das Haus nicht mehr betreten und Gisela zur Strafe eine Zeit lang nicht mehr auf die Straße und mit uns spielen.

Dann kam Weihnachten und Gisela mit der Botschaft zu uns, ihre Eltern hätten erlaubt, dass wir wieder zusammen spielen dürften. Zu Weihnachten bekam ich immer viele Geschenke, weil die Schwestern meiner Großmutter, die bei uns in der Mansarde wohnte, noch lebten und ich der einzige Enkel war, unter anderem eine Kanone. Sie war aus Holz und hatte einen Federzug; man konnte einen Hebel nach hinten ziehen und einrasten, vorne wurde die Kanone mit Holzgranaten beladen und dann durch Umlegen eines Hebels der Schuss gelöst. Das Holzklötzchen flog dann zehn bis fünfzehn Meter weit.

Ich ging also mit meiner Kanone zu Börners. Im Treppenhaus gab es ein hohes Fenster aus buntem Glas über alle drei Etagen. Wirklich unbeabsichtigt und aus Unachtsamkeit löste sich der Schuss so unglücklich, dass die Kugel dieses schöne Fenster durchlöcherte. Das war mein letzter Besuch in diesem Haus. Wie meine Eltern den Schaden geregelt haben, weiß ich nicht. Damals waren Haftpflichtversicherungen sicher nicht üblich.

Aber dieser Vorfall war nicht das Ende unserer Beziehung.

Wir vielen Kinder aus dem Häuserdreieck hatten unter den Nachbarn Menschen, die uns und wir sie mochten und andere, wie zum Beispiel Kröckels von der Kieselstraße, die unter uns leiden mussten! Warum gerade Kröckels immer geärgert wurden, hatte keinen besonderen Grund.

Einige kinderfreundliche Menschen sind mir bis heute ganz klar im Gedächtnis. Da war in der Limburgstraße 27 in der ersten Etage eine vollbusige Belgierin, die sich um ihren Mann, der immer korrekt, ja stenzartig gekleidet war und mit steifem Schritt daher ging, um ihn zu verabschieden, sich aus dem Fenster lehnte und ihren Busen dabei auf der Fensterbank ablegte. Sie fand immer freundliche Worte und freute sich über uns Kinder.

Im Eckhaus auf der Altenburgstraße wohnte Frau van der Most. Der Mann war im ersten Weltkrieg verwundet worden und hatte das Augenlicht verloren. Frau van der Most hatte selbst zwei Kinder. Werner, etwas älter als wir, und Marianne, die mit uns spielte. Frau van der Most stand auf ihrem Balkon und hatte immer freundliche Worte und Interesse an uns Kindern.

Die schönsten Kindergeburtstage wurden aber von Pauls Eltern, ausgerichtet. Sie hatten eine Besteckfabrik und waren wohlhabend. Bei diesen Geburtstagsfeiern wurden natürlich von uns Geschenke für Paul mitgebracht, aber an jedem Platz der Geburtstagstafel lag ein Gegengeschenk. Einmal sogar ein komplettes Silberbesteck für Kinder. Und dann das herrliche Getränk — naturreiner Himbeersaft mit Sprudelwasser. Beim Einschenken schäumte es stark. Damit es nicht überquoll, musste man den Schaum schnell abschlürfen.

Zu solch einer Geburtstagsfeier war ich eingeladen und mit Gisela verabredet. Um mir besonders zu gefallen, hatte sich Gisela zurechtgemacht und sich geschminkt, rote Lippen angemalt. Das war für mich ein Schock. Für einen deutschen Jungen, Held aus Schwerterkampf und Schlachten, undenkbar, das war ja schlimmer als Huren und natürlich das unwiderrufliche Ende.

Ich rannte nach Hause, warf mich auf das Bett meiner Mutter und weinte bitterlich und lange. Da lag also der Held aus Kämpfen und Schlachten, von seiner Liebe ins Herz getroffen — für immer geschieden.

Aus meiner Kinderzeit

Riederau am Ammersee 1938 bis 1940

Jetzt, wo ich alt geworden bin, muss ich oft an die Zeit denken, in der mein Vater erkrankte, meine Mutter der Situation nicht gewachsen war, und ich weggeschickt wurde. Warum auch immer, das lässt sich nicht mehr klären.

Mit sieben Jahren, im Sommer 1938, bekam ich ein Schild um den Hals, auf dem der Bestimmungsort stand und wurde in Düsseldorf in den Zug gesetzt, der nach München fuhr.

Ich durfte meine Urgroßmutter Antonia Ernesti und ihre Tochter Lehne Hauser in ihrem Sommerhaus in Riederau am Ammersee besuchen.

Das große Seegrundsstück war gepflegt, die Wege mit Blumenrabatten gesäumt.

Das Haus hatte eine breite Terrasse, von der aus man über den Garten auf den See in Richtung Kloster Andechs blicken konnte. Unten am See links war ein Bootshaus, rechts der Anlegesteg und davor einige mächtige Eichenbäume. Die Zimmer hatten eine Holztäfelung mit einer abschließenden Borte auf die Schmuckgegenstände standen. Die Holztäfelung gab den Räumen ihren besonderen Duft.

Sommerhaus mit Blumengarten

Im unteren Geschoß war der große Wohnraum, das Zimmer meiner Urgroßmutter, Küche und Toilette. Obgleich das Haus nicht unterkellert war, gab es einen kleinen unterirdischen Abstellraum, zu dem eine Holztreppe hinunterführte. Hier wurden die Vorräte gelagert. Im Obergeschoß residierte Tante Lehne. Sie hatte diese Etage für sich. Dann gab es eine steile Holztreppe, die auf den ausgebauten Dachboden führte. Hier hatte ich mein Bett mit einem kleinen Fenster zum See hin. Dieses Fenster war in Höhe meines Bettes, so dass ich im Liegen auf den See blicken konnte und nachts, wenn Wind aufkam, Rauschen hörte, ob von den Bäumen oder von den Wellen. Dieser Raum war wohl für das Personal vorgesehen.

Ich durfte das Segelboot mit Motorantrieb aus dem Bootshaus gleiten lassen und zum Steg rudern, wo es aufgetakelt wurde.

Rechts neben dem Grundstück, hinter einer hohen Hecke, war ein breiter Streifen Wiese zum See hin, der Bauern dazu dienen sollte, ihr Vieh zum Tränken an den See zu führen, was ich aber nie gesehen habe. Hinter der Straße verlief die Eisenbahnlinie. Obgleich nur wenige Züge verkehrten, gab es einen beschrankten Bahnübergang mit bewohntem Bahnwärterhaus.

Der Sohn war in meinem Alter und der einzige Spielkamerad in der Zeit meines Besuches.

Bei einem Sturm hatte meine Tante gesehen, wie ein Segelboot kenterte. Mit dem Motorboot fuhren wir zu den Verunglückten, die aber schon andere Hilfen erwarteten. Durch die hohen Wellen und die große Geschwindigkeit unseres Bootes wurden wir in die Luft gehoben. Beim Aufprall platzte eines der Luftkissen mit lautem Knall. Ich hatte Todesangst.

Nach dem Mittagessen war es üblich, dass die Erwachsenen noch ein Glas Likör tranken und sich dann zum Mittagsschlaf zurückzogen. Ich habe die Resttröpfchen zusammengekippt und hatte so einen kleinen Schluck des köstlichen Getränks. Am Nachmittag wurde oft Rommee gespielt. Ich durfte mitspielen. Eines Tages kamen Bekannte zu Besuch. Sie hatten einen großen offenen Wagen, ich glaube einen Horch. Für mich hatten sie eine Kappe, wie sie damals die Rennfahrer trugen, und eine Sonnenbrille mitgebracht. Wir fuhren ins Gebirge und über eine Passhöhe. Um zu demonstrieren, wie leise dieses Auto fuhr, wurde der Motor abgestellt als wir bergab fuhren, was heutzutage verboten wäre.

Einmal habe ich von Tante Lehne eine Ohrfeige bekommen. Sie hatte mich gerufen. Ich bin auch sofort losgerannt, musste aber vom Strand durch die Tierschneise und um das ganze Grundstück laufen. Das hatte zu lange gedauert.

Nachbarn hatten für ihre Kinder eine Engländerin als Erzieherin. Sie sprach kein Wort Deutsch und hat auch nicht versucht, auf Englisch mit mir zu sprechen. Warum ich gerade mit dieser Frau in einem Ruderboot auf dem See war, weiß ich nicht. Als ein Dampfer vorbeifuhr, kippten die Wellen das Boot so zur Seite, dass bei jeder Welle Wasser ins Boot schwappte. Mit einem kleinen Blechgefåß schöpfte ich in Eile das Wasser wieder raus, aber es wurde schlimmer und das Boot drohte zu sinken. Schwimmen konnte ich noch nicht. Während ich also um mein Leben kämpfte, saß die Engländerin steif mit durchgestrecktem Rücken unbeweglich, teilnahmslos in die Ferne blickend, auf der hinteren Bank. Sie hätte sicher auch im Ertrinken diese Haltung bewahrt.

Insgesamt eine schöne Zeit und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe: „Du hattest keine Minute Langeweile“

Aus meiner Kindheit 1939/40 Farchant

Die Misere in unserer Familie nahm seinen Lauf. An eine Wiedergenesung meines Vaters war nicht zu denken. Mein Großvater, Curt Otto, war schon vor ein paar Jahren gestorben, so dass diese regelmäßige finanzielle Unterstützung weggefallen war. Meine Mutter hatte Schulden beim Kaufmann und verkaufte Wertgegenstände. Sie schrieb Bettelbriefe an ihre Großmutter. Die ihr aber auch nicht half. So war mein Schicksal, in den Sommerferien, wieder mit einer Adresse um den Hals, zum Hauptbahnhof gebracht und in den Zug gesetzt zu werden. Diesmal ging es nach Farchant zum Bauern Öttl, was wohl eine besonders preiswerte Unterkunft für mich war.