9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Stadtrand-Trilogie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

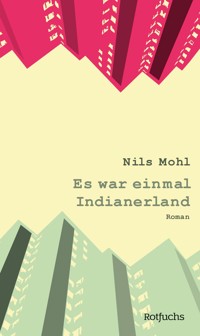

Stell dir vor, du bist 17 und lebst in den Hochhäusern am Stadtrand. Der Sommer ist heiß. Es ist Mittwochnacht, als dir Jackie den Kopf verdreht. Im Freibad. Fuchsrotes Haar. Sandbraune Haut. Stell dir vor, wie dir die Funken aus den Fingern sprühen vor Glück. Und plötzlich fliegt die Welt aus den Angeln: Zöllner erwürgt seine Frau. Edda, die 21-Jährige aus der Videothek, stellt dir nach. Mauser steigt mit Kondor in den Ring. Immer wieder meinst du, diesen Indianer mit der Adlerfederkrone zu sehen. Und dann zieht zum Showdown ein geradezu biblisches Gewitter auf – fühlt es sich so an, erwachsen zu werden?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 338

Ähnliche

Nils Mohl

Es war einmal Indianerland

Roman

Über dieses Buch

Stell dir vor, du bist 17 und lebst in den Hochhäusern am Stadtrand. Der Sommer ist heiß. Es ist Mittwochnacht, als dir Jackie den Kopf verdreht. Im Freibad. Fuchsrotes Haar. Sandbraune Haut. Stell dir vor, wie dir die Funken aus den Fingern sprühen vor Glück. Und plötzlich fliegt die Welt aus den Angeln: Zöllner erwürgt seine Frau. Edda, die 21-Jährige aus der Videothek, stellt dir nach. Mauser steigt mit Kondor in den Ring. Immer wieder meinst du, diesen Indianer mit der Adlerfederkrone zu sehen. Und dann zieht zum Showdown ein geradezu biblisches Gewitter auf – fühlt es sich so an, erwachsen zu werden?

Kommt am 26. Oktober 2017 in die deutschen Kinos!

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch

Biografie

Nils Mohl geboren 1971, lebt und arbeitet in Hamburg. Für «Es war einmal Indianerland» wurde er u.a. mit dem Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis und mit dem Deutschen Jugendliterturpreis ausgezeichnet.

«Nils Mohl verdient es nicht nur, geehrt, sondern mehr noch, gelesen zu werden.» Die Welt

Inhalt

[Widmung]

Dieser Roman spielt [...]

Ich brauche ein [...]

I. KRIEGER |Die Geschichte von Mauser – und Jackie

|Kalender

|Drei Dinge, die ich sicher über Jackie weiß

|Was zum Fall Zöllner in der Zeitung steht (I)

|Die erste Karte

|Was zum Fall Zöllner in der Zeitung steht (II)

|Drei Dinge, die ich sicher über Edda weiß

|Drei Dinge, die ich sicher über Mauser weiß

|Was zum Fall Zöllner in der Zeitung steht (III)

|Die zweite Karte

|Was zum Fall Zöllner in der Zeitung steht (IV)

|Drei Dinge, die ich sicher über mich weiß

II. GRENZEN |Die Geschichte von Grünhorn – und Edda

|Kalender

|Drei Dinge, die ich nicht über Jackie weiß

|Was zum Festival im Radio kommt (I)

|Die dritte Karte

|Was zum Festival im Radio kommt (II)

|Drei Dinge, die ich nicht über Edda weiß

|Drei Dinge, die ich nicht über Mauser weiß

|Was zum Festival im Radio kommt (III)

|Die vierte Karte

|Was zum Festival im Radio kommt (IV)

|Drei Dinge, die ich nicht über mich weiß

|Soundtrack

für meine Schwester Wiebke

Dieser Roman spielt zum Teil an einem Ort, der an den Hamburger Stadtteil Jenfeld erinnert. Außerdem erinnern bestimmte Begebenheiten der Geschichte womöglich an Ereignisse, die dort (oder ganz in der Nähe) wirklich stattgefunden haben; diese fiktiven Begebenheiten sollen mit den realen Vorkommnissen nicht verwechselt werden, selbst dann nicht, wenn sich der Wortlaut der Zeitungstexte im Roman zuweilen an Originalberichten der lokalen Presse zu entfernt ähnlichen Fällen orientiert. Gleiches gilt, wenn dem Personal des Romans Parolen oder Worte in den Mund gelegt werden, die in anderen Zusammenhängen von realen Personen öffentlich geäußert wurden. Leben und Ansichten der Figuren sind freie Erfindungen. Wie vermutlich alles. (Jenfeld eingeschlossen.)

Ich brauche ein Auto, ich brauche Geld, ich brauche Schlaf. Was ich habe, sind eine Mütze, noch 5 Tage Sommerferien, die Bohrmaschine von Edda. Edda macht mir zu schaffen. Jackie sowieso. Hat mir nach allen Regeln der Kunst den Kopf verdreht, letzte Woche erst. Jetzt ist sie weg. Feiert die nächsten Tage beim Festival an der Grenze – nein, beim Powwow (welche Art Veranstaltung auch immer das sein mag). Mauser ist ebenfalls weg. Und ich? Ich hocke hier. Raten Sie mal, wie ich mich fühle. Und wenn Sie schon dabei sind, dann geben Sie doch ruhig noch einen Tipp ab, warum mich dieser Häuptling seit neuestem zu verfolgen scheint: langes blauschwarzes Haar, Adlerfederkrone (volle Kanne Wildwest: zum Totlachen, haha). Aber was ist das überhaupt für ein Indianer? Taucht hier auf, taucht da auf und bekommt die Zähne nicht auseinander. Mein roter Bruder. Das Unfassbarste – Sie wissen es ja: Zöllner hat seine Frau umgebracht. Erwürgt im Streit. Zöllner! Gibt es bloß zwei Kategorien von Erwachsenen? Erwachsene sind Mörder oder Leichen. Zu einfach? Dann erzähle ich Ihnen nochmal, was Zöllner gesagt hat, bevor er getürmt ist: Die blöde Kuh hat einfach nicht verstehen wollen, wie sehr ich sie geliebt habe. Das waren seine Worte. Wie sehr. Woher ich das so genau weiß? Mauser war nach dem Mord bei Zöllner. Allein. Mauser: Zöllners Sohn.

I. KRIEGER|Die Geschichte von Mauser – und Jackie

Mittwoch bis Mittwoch

(REWIND|rückspulen)

|Kalender

Mittwoch

Die Videothek.

Zwei Überfälle. Das Freibad. (Die Razzia.)

(Noch 12 Tage Ferien.)

Donnerstag

Taxifahrt.

Das Viertel am Fluss.

Eine Lektion für die zwei kleinen Cowboys. (Der Eiertanz.)

Baustelle. (Ferienjob.)

Der Zigeuner. Kampfansage.

Freitag

Post. (Eine Karte.)

Die Kundgebung.

Im Fesselballon.

Samstag

Schnürhalbschuhe.

Die Kolonie am See. Vier Runden im Ring.

Sonntag

Strand.

Regen Regen Regen.

(Der Mord.)

Montag

Abschied vom Chef.

Observation.

(Noch eine Karte.)

Dienstag

Der Tatort.

Fahndung.

Das Baumhaus. (Nacht.)

Mittwoch

(Wieder ein Mittwoch).

Die Villa. (Noch nicht zum Powwow.)

Die Bohrmaschine.

Die Autobahnbrücke. (Manitu.)

(Noch 5 Tage Ferien.)

|zurück: Sonntag, noch 8 Tage Ferien

Tropfensalven wühlen das brackige Wasser des Flusses auf. Je länger man schaut, desto schaumiger und unruhiger wirkt die Oberfläche. Ein wildes Brodeln. Reinste Weltuntergangsstimmung. Da lässt sich nichts schönreden:

– Hunde und Katzen, sage ich.

Es puckert und klopft in einer Tour gegen den Schirm meiner Mütze. Ich ziehe sie tiefer in die Stirn. Rücke mit dem Hintern auf dem durchnässten Sand näher an das von mir gebuddelte Loch heran. Die Bandagen an meinen Händen erinnern an Kleidungsstücke, die man ungeschleudert aus der Waschmaschine holt.

– Die kommen nicht mehr, höre ich Mauser sagen.

Seine Stimme: weit weg, undeutlich (wie die hallenden Worte eines Predigers in einer halbleeren Kirche). Selbst meine eigene Stimme klingt im Kopf seltsam hohl wegen des Geprassels.

– Ja, es schüttet Dobermänner und Säbelzahntiger, sage ich.

Baggere eine Handvoll Matsch an die Oberfläche. Mein Arm schwenkt aus: Das Zeug tropft auf die Zinne der Tropfburg. Mauser:

– Die Sache ist ein Flop, ein Fiasko, eine Honigdusche im Bärenzwinger.

– Dusche ja, Honig nein, sage ich. Beschirme mit der Hand die Augen, spähe flussaufwärts. Der Strand, die Promenade: menschenleer. Das Einzige, was sich im Moment bewegt, sind die struppigen Büsche vor der Flutschutzwand. Ihre Ästchen: winkende Arme (wie die von Zuschauern beim Rodeo). Mauser:

– Und dafür fährt man jetzt durch die ganze Stadt, einmal von der einen zur anderen Seite.

– Dafür natürlich nicht.

Ich schnippe mit dem Nagel des Zeigefingers gegen eine Tropfburgzinne, schaue den auseinanderstiebenden Sandteilchen beim Auseinanderstieben zu. Wende mich um, linse im Sitzen über die Schulter.

Zum x-ten Mal der Kontrollblick zur Treppe.

Vom Strand führt sie vorbei an Ziergärtchen und schmucken Häuschen mit verwaisten Hochterrassen den grünen Hang hinauf. Ein verschwommenes Bild (wie frisch hingetuscht mit zu viel Wasser).

Nichts.

Niemand zu sehen. Nur Regenlachen auf den Steinstufen, aus denen (sehr malerisch) in einem fort winzige Fontänen aufspritzen.

Was habe ich erwartet? Dass Jackie hier bei diesem irren Wolkenbruch in Regenmantel und Gummistiefeln aufkreuzt? Wir dann Hand in Hand über Pfützen springen, uns an einer Bushaltestelle oder sonst wo unterstellen und sie mir mit geneigtem Kopf dort einfach nur becircend in die Augen schaut, während sich unsere vom Regen feuchten Münder aufeinander zubewegen. Habe ich das erwartet?

Nicht wirklich, stimmt’s?

Stimmt leider nicht.

– Anderthalb Stunden, rechnet Mauser mir vor.

– Es ist Juli, sage ich, es sind Ferien, und warum nicht anderthalb Stunden an einem warmen Juliferientag am Strand verbringen?

Meine Nasenspitze fühlt sich kalt an, ansonsten ist gegen die Temperatur tatsächlich wenig einzuwenden. Speziell nach diesen affenheißen letzten Tagen.

– Pffft, macht Mauser.

Er hat natürlich nicht gesehen, wie Jackie seine Trainingsjacke mit beiden Händen umklammert hat, um ihr sommersprossiges Gesicht hineinzuhalten in den Stoff. Wie sie daran gerochen hat. Vorgestern ist das gewesen. 150 Meter über dem Boden. Ein paar Minuten bevor wir uns für den Strand verabredet haben.

Er hat sie nicht im Matrosenkostümchen bestaunen dürfen.

Nicht im Bikini am Beckenrand im Freibad.

– Fünf Minuten noch, okay?

Ich schaufle eine letzte Ladung Matsch aus dem Loch auf die Tropfburg, eine sehr große Ladung. Einer der Türme sackt zusammen. Ich planiere die Stelle mit dem Fuß, nachdem ich mich erhoben habe.

Ein Käfer kommt dabei zum Vorschein. Bauch oben und paniert vom Sand, liegt er da, alle sechse von sich gestreckt: schwarz, kakerlakengroß, tot. Mauser:

– Finde dich damit ab, Jackie sitzt jetzt im Trockenen, in einem behaglichen Villenzimmer mit flauschigem Flokati-Teppich, während der Regen gegen große Fensterscheiben trommelt. Die setzt heute keinen kleinen Zeh mehr vor die Tür.

Ich nicke. Wische mir die sandigen Hände, so gut es geht, an den triefenden Hosenbeinen ab. Meine Klamotten kleben auf der Haut.

– Feste Behausungen, sage ich, sind schon eine tolle Erfindung.

– Absolut, da lässt es sich ganz prima aushalten bei so einem Wetter.

– Ja, sage ich, keine Frage, ich kann mir das schon lebhaft vorstellen, wie die kleinen, hübschen Jackies dort mit ihren kleinen, hübschen Freundinnen und großen, netten Freunden auf den gemütlichen Sofas und Sitzkissen lümmeln, in dampfenden Tee pusten und dran nippen, und wenn sie nicht nippen und pusten, dann planen sie die Fahrt zum Festival an die Grenze.

– Zum Powwow.

– Klar, zum Powwow.

Die letzte Silbe ziehe ich (so verächtlich es geht) mit zum Oval gerundeten Mund in die Länge, um im Anschluss Schleim hochzuziehen und auszuspucken. Mauser schweigt:

– …

– Teeklatsch, sage ich, und nebenbei tunken sie so braunen, klumpigen Zucker, der an einem zierlichen Holzstiel klebt, in ihre Teeklatschteetassen.

Ich vollführe die entsprechende Stippgebärde, hebe das Gesicht zum grauen Bleistifthimmel (mehrfach geschichtet, kein Loch weit und breit) und schüttle den Kopf. Mauser:

– Ja, und hin und wieder wird ein Scherz gemacht über die Verabredung, die man im Regen hat stehenlassen.

– Das glaubt, wer selig wird, sage ich.

Senke meinen Blick zurück auf die Spitzen meiner Schuhe, male mit ihnen um den Käferkadaver herum Kurvenmuster in den Sand.

– Willst du mir vielleicht erzählen, das ist gar kein Regen?

– Unsereins steht im Regen, sage ich, aber die hübschen, kleinen Jackies, die auf ihren Sofas oder Sitzkissen im Trockenen lümmeln, die scherzen einfach nicht über Jungs, die im Regen stehen, das ist der springende Punkt.

– Sicher?

– Wie der Sonnenuntergang am Ende eines Westerns. Denn Jackies, die bei Niederschlägen dieser Art keinen Fuß vor die Tür setzen, die können über Jungs, die mitten im Monsun durch die Stadt toben, nicht scherzen, weil sie an solche Jungs vermutlich überhaupt keinen Gedanken verschwenden. Jungs ohne Telefon. Jungs mit Ferienjob auf einer Parkplatzbaustelle. Verblödete Waschlappenromantiker.

Ich rücke den Schirm der Mütze zurecht, wische mir mit den Bandagen über die Augen. Mauser schweigt erneut:

– …

Ich lupfe mein Shirt am Saum, rolle es ein Stück auf, wringe es. Das Wasser plätschert in größeren Garben zu Boden; auch der Käfer wird getroffen. Und endlich komme ich drauf: Seine K.-o.-Haltung erinnert mich an den Kampf gestern.

– Davon ganz abgesehen, sage ich nach einer Pause, war doch alles in allem ein lehrreicher Ausflug, vom Stadtrand an den Stadtstrand, immerhin bin ich jetzt mal hier gewesen.

– Ja, wenn es nicht schifft, ist diese Sandkiste bestimmt rappelvoll, ein Ort, der zum Verweilen einlädt, ob mit, ob ohne Begleitung.

– Vielleicht ein andermal, sage ich.

Ein Gedanke, der mir unvermittelt ein Gefühl beschert, als würde man mir die Haut bei lebendigem Leib abziehen. Jackie hat mich hängenlassen. Es hilft nichts: Ich muss es mir endgültig eingestehen. Und Mauser feuert nach:

– Vielleicht ein andermal mit Edda.

Ein Wirkungstreffer. Einer von der Sorte, wie sie Kondor gestern reihenweise hat einstecken müssen. Ich schiebe die Unterlippe vor, deute mit fußwärts weisenden Mundwinkeln ein gequältes Grinsen an.

– Edda?!

– Du könntest sie sogar heute noch besuchen, oder nicht?

Hat sich Kondor beim Kampf gegen Mauser gestern vielleicht so gefühlt: vor Schmerz ganz wacklig in den Knien und zugleich glücklich vor Stolz, immer noch zu stehen? Hat ihn das über die Runden gebracht, ihn weiter und weiter und weiter die Handschuhe oben halten lassen?

– Warum wohl sollte ich Edda besuchen, sage ich.

Bilde mir ein, Mauser leise lachen zu hören. Bohre mit der Turnschuhhacke den Käfer in den Sand zurück. Ob der Gepanzerte wohl in meinem Loch ertrunken ist oder ob ihn der Regen einfach erschlagen hat? Mauser:

– Ja, warum? Vielleicht um anders zu sein als die hübschen, kleinen Jackies.

– Ja, sage ich, halleluja.

Schiebe den Schirm der Mütze ein Stück nach oben. Der Regen prasselt, und ich knacke beiläufig mit den Fingerknöcheln, habe nicht übel Lust, mit einer satten Gerade auf Mausers Kinn zu zielen. Hole tatsächlich aus und schlage ins Leere. Noch einmal.

Und immer weiter. Wie bei einer Prügelei in einem Albtraum, in dem man auch so oft zuschlagen kann, wie man will, und nie trifft und trotzdem kein Ende findet.

Die Arme schmerzen, als ich endlich genug habe.

Mein Brustkorb pumpt wie ein Blasebalg.

Ich wische über das von Nässe gemaserte Gesicht, als wollte ich es sortieren, als ließe sich dadurch überhaupt alles neu ordnen oder herauskneten.

Die Wut. Die Enttäuschung. Alles, was mir die Luft abschnürt.

Ich lockere die Schultermuskulatur, atme durch, starre auf den Horizont.

Dort, flussabwärts, verliert sich die Landschaft in einem schillernden Gewebe aus changierenden Grautönen: ein dichter Vorhang von aus den Wolken stürzenden, kamikazefliegenden Silberfischen. Dort irgendwo muss das Meer sein. Weit weg.

Man riecht es beinah schon in der dieseligen Luft, schmeckt es salzig wie Rotz auf der Zunge. Ich war lange nicht mehr am Meer, und ich hätte nicht wenig Lust, mich jetzt gleich auf den Weg zu machen. Einfach um ein Ziel zu haben. Eins, auf das man sich freuen kann. Aber dann spurte ich doch in die andere Richtung.

Meine Ellbogen fliegen links und rechts.

Die Welt um mich herum verschwimmt.

Wieso hat Jackie mich hängenlassen? Wieso?

|Drei Dinge, die ich sicher über Jackie weiß

Sie hat sandbraune Haut, Sommersprossen, rotes Haar. Fuchsrotes, langes Haar. (Muss man mögen, ich mag’s.)

Sie lebt in einem Haus mit Swimmingpool im Keller und Tennisplatz im Garten (Haus trifft als Wort nicht sehr präzise in diesem Zusammenhang).

Ich habe sie ca. ein halbes dutzend Mal gesehen, seit ich sie kenne. Nie hat sie dieselben Schuhe angehabt (und nie welche zum Schnüren).

|zurück: Samstag, noch 9 Tage Ferien

Die Glühbirne baumelt in einer schmucklosen Fassung von der tapezierten Decke über mir. Am fleckigen Kabel hängt eine wollfadendicke Staubliane, deren Ende ganz leicht in der Zugluft schwingt.

Ich habe 80 Kilo auf dem Langeisen, liege in meiner Bude mit dem Rücken auf dem porösen Lederimitat der Hantelbank, stemme.

– Vier. Fünf. Sechs. Sieben …

Im zerkratzten Spiegel mit den blinden Stellen (ein Sperrmüllfund) sehe ich meinen nackten Oberkörper glänzen. An der Schläfe treten die Adern hervor.

– Acht … Neun …

Ich halte die Luft an, lege eine kurze Pause ein, spüre, wie Schweißtropfen zusammenfließen, sich in meiner Halsgrube sammeln. Die lange Hose klebt an den Beinen. Die Arme zittern, ich presse die Stange mit aller Kraft (und zusammen mit dem Lungeninhalt) ein letztes Mal Richtung Zimmerdecke.

– … Zehn! Yippie-Yah-Yeah!

Aus. Durchpusten. Ich atme häppchenweise.

– Kurzhantel.

Mauser macht die Ansagen: neun rechts, neun links. Ausschütteln. Muskeln lockern, Schattenboxen vor dem Spiegel. Zwei linke Jabs, eine Hakendoublette zu einem imaginären Körper, rechts, links.

Tänzeln.

Der Blick aus dem Fenster danach: Plattenbauten, drei Stockwerke hoch, vier Stockwerke, fünf, sechs, hier und da sogar noch weiter emporgeschachtelt bis zur zwölften oder sechzehnten Etage.

Graue Klötze alle (scheinbar auf das Gebiet am Stadtrand gehagelt wie ein Meteoritenschwarm), aufgepeppt durch farbenfrohe Balkone, verziert mit zahnstein- oder nylonstrumpffarbenen Satellitenschüsseln.

Mittendrin in diesem Arrangement (und sehr gut zu sehen von meiner Bude im dritten Stock aus): das Einkaufszentrum unserer Siedlung mit seinen zwei Türmen.

– Ein idealer Beobachtungspunkt, sage ich.

Kühle meine Stirn am Glas des geschlossenen Fensters. Stelle mir vor, eine fremde Spezies würde das Treiben rund um den Mittelpunkt der Siedlung auf die Art faszinieren wie uns das Gewimmel eines Ameisenhaufens.

– Nur dass die Ameisen am Stadtrand mit leeren Händen zum Bau hinmarschieren und voll beladen zurückkehren.

Mauser.

Ich habe das schon öfter mit ihm bekaspert: diese seltsame Traurigkeit von Menschen, die sich mit Einkäufen abmühen. Ihr würdeloser Kampf gegen die Lasten, die in Tüten verstaut werden, gerne auch in Shoppern, die man hinter sich herzieht. Wie die Schultern automatisch hängen dabei.

Ein Sonderfall sind die Spezialisten, die ihre Warenberge im Einkaufswagen belassen (ein Geräusch auf den Gehwegplatten dann, als würde wer eine Kiste mit Besteck wie ein Irrer durchschütteln).

Das Traurige rührt in diesem Fall nicht nur von den Zuckungen her, die sich von den Stahlgitter-Vehikeln auf die Lenkenden übertragen, sondern speziell auch von der Gleichgültigkeit gegenüber dem Lärm und dem Umgang mit dem Fahrzeug. Zu Hause ausladen, Wagen ab in die Hecke.

Am nächsten Tag rumpeln die Ameisenkinder in dem Ding die steile Rampe am Parkdeck runter. Freizeitspaß. Oder jemand, der es braucht, besorgt sich das Pfandgeld.

– Eine fremde Spezies könnte sich nicht beklagen, sage ich, Ameisen aus aller Herren Länder gibt es bei uns, in jedem Alter, und es kommen in einem fort neue hinzu, vermutlich weil diese Gegend so einmalig anziehend ist …

Mauser schweigt:

– …

Ich betrachte das vor meinem Gesicht beschlagene Glas. Trete einen Schritt zurück, blicke an dem schnell kleiner werdenden Fleck vorbei auf die Siedlung.

Es ist kurz vor acht am Abend. Sonnenlicht tanzt golden auf den Scheiben der Häuser gegenüber. Ich lege den kalten Metallgriff um, öffne das Fenster weit.

Sommerferienhitze schwappt wie eine Welle über mich hinweg ins Zimmer, begleitet von einem Mix aus zarten Teer-, Staub-, Abfallcontainer-, Abgas-, Küchen- und Grillgerüchen; nicht zu vergessen: der unentwirrbare, sofort mit anschwellende Sound, der aus den Schluchten mit hineinschallt.

Verwehte Stimmen. Rasenmähergelärme.

Kindergejohle.

Bassgewummere aus einem vorbeifahrenden Auto.

Ich inspiziere die Lage vor dem Haus. Laura, Zöllners Frau, verschwindet gerade im Eingang, sieht oder beachtet mich nicht; zu sehr wohl damit beschäftigt, in dem fast bis zum Bauchnabel ausgeschnittenen Fummel die Treppe hochzustöckeln. Hat sie den Müll rausgebracht?

Drüben an der Bushaltestelle fährt der Zehner an (in Richtung der Vorstadt-Reihenhaussiedlung). Jemand schraubt in einer Lücke zwischen den parkenden Autos an einem Motorrad. Ansonsten nichts Weltbewegendes.

Auch noch keine Spur von Ameise E.

Die allerdings soll dort unten in Kürze zu sehen sein, jedenfalls wenn man sich mit mir keinen Scherz erlaubt hat. Und das bedeutet: Ich werde dann dies rätselhafte Geschöpf gleich mal näher unter die Lupe nehmen. Forscherpflichten.

Morgen treffe ich Jackie wieder. Das Interesse an Ameise E. kann nur rein wissenschaftlicher Natur sein. Ernstzunehmende Konkurrenz für Jackie, wie sollte die auch aussehen?

Mauser (der nie Mühe hat, meine Gedanken zu lesen):

– Die Spannung steigt, Zeit für dein Date.

– Noch drei Stunden bis zum Showdown mit Kondor, gebe ich zurück.

Ein Ablenkungsmanöver. Aber Mauser reagiert nicht. Bohrt weder nach, noch geht er auf meine Bemerkung ein. Und so kontrolliere ich einfach stumm den Sitz meiner Bandagen an den Händen, nehme die Mütze.

Sie liegt auf der Fensterbank, neben der Karte, die gestern erst gekommen ist. Viel Post dieser Art hat es in den siebzehn Jahren meines Lebens nicht gegeben.

Eine Verwechslung?

Das habe ich zuerst vermutet. Allerdings: Mein Name (geschrieben mit Bleistift in Blockbuchstaben) steht im Adressfeld unter der Briefmarke, völlig korrekt. In einer Schrift definitiv weiblichen Ursprungs.

Jackie, ist meine erste Spekulation gewesen. Das hat aber ganz und gar nicht zum Inhalt der Karte gepasst. Nicht, dass ich alles verstanden hätte. Sicher ist aber: Die Absenderin will mich kennenlernen.

Angeblich haben wir uns schon einmal gesehen.

Und meine Verehrerin hat einen Plan: Ganz offensichtlich wird sie sich, wie aus den Zeilen hervorgeht, jetzt gleich unter meinem Fenster die Schuhe binden.

Ich habe kein Problem mit Frauen, die Schnürschuhe tragen. Doch die ganze Schose steckt voller Seltsamkeiten. Was nicht nur mir auffällt. Mauser schaltet sich wieder ein:

– Du weißt, dass das komplett absurd ist, wem soll das nützen, wenn man sie vom Fenster aus zu sehen bekommt? Thema Kontaktaufnahme.

Ein nicht ganz unberechtigter Einwand. Ein Absender fehlt auf der Karte, unterschrieben ist sie auch nur mit einem Buchstaben. Doch bin ich Mauser, meinem Sparringspartner in allen Lebenslagen, ausnahmsweise mal einen Schritt voraus.

– Ameise E. wird mich nicht am Fenster sehen, sage ich.

– Sondern?

– Sie wird in einen Hinterhalt geraten.

Ich zwinkere mir selbst über den zerkratzen Spiegel zu, schiebe die Mütze aus der Stirn, und dann bin ich los. Jage durch Essensdunst (Kotelett Knoblauch Kohl) das Treppenhaus hinunter.

Vorbei im zweiten Stock an der Wohnung, in der Zöllner mit Laura, Mausers Stiefmutter, haust. Vorbei am ersten Stock und mit großen Sätzen ins Erdgeschoss.

Raus an die Luft.

Beziehe an der Ecke beim Parkdeck Posten, hinter Hagebuttensträuchern, habe den Bürgersteig unterhalb meines Fensters bestens im Blick.

Eine von der Hitze ausgedorrte Hummel liegt mit glanzlosem, struppigem Pelz verendet vor mir auf der Erde. Ich kicke sie aus meinem Gesichtsfeld.

Es wird 20 Uhr. Noch eine Minute.

Die Abendsonne in meinem Nacken, auf dem bloßen Rücken.

20 Uhr eins. Alles läuft ab wie angekündigt. Ganz genau so.

Mich haut es fast aus den Latschen.

Hossa!

Alles ist anders, als ich es mir ausgemalt habe. Ganz anders.

In den Kopffilmchen, die in den vorangegangenen Tagen bei mir hinter der Stirn abgespult sind, war die Absenderin der Karte vom Typ her immer eine Art Jackie unserer Siedlung.

Dass die Wirklichkeit da keinesfalls würde mithalten können: geschenkt.

Das habe ich mir schon gedacht. Hätte mir eben auch vorstellen können, dass am Ende bloß ein Spaßvogel aufkreuzt (warum nicht Kondor?), der mir zum Fenster hoch im dritten Stock eine Nase dreht.

Darauf wäre ich vorbereitet gewesen. Auf Ameise E. bin ich es nicht.

In Zeitlupe sehe ich die Gestalt näher kommen.

Mannomann, Grünhorn, hier erlaubt sich jemand keinen Scherz mit dir!

Das exakt geht mir durch den Kopf, als ich sie sehe, zugucke, wie sie sich auf der Straße direkt unter meinem Fenster bückt, sich an ihren Schuhen zu schaffen macht, wieder aufsteht, kurz an unserem Haus hochschielt und anschließend sofort um die nächste Ecke verschwindet.

Mit wehenden Mantelstößen wie der Desperado, dem ein Kumpan gerade zur Rettung den Galgenstrick zerschossen hat.

Das ist kein Sommerschweiß mehr auf meinem nackten Oberkörper. Mir ist heiß. Kalt. Heiß. Von wegen Ameise E.

Fremde Spezies.

Diese Mütze (Wolle, bei 30° im Schatten).

Der Desperado-Trenchcoat (ein halbes Zelt).

Darunter eine pluderige Nadelstreifenhose. Und natürlich die ausgelatschten, klobigen Treter zum Schnüren.

Ich brauche einen Moment, bis ich es realisiert habe: Nein, Ameise E. ist in der Tat keine mir völlig Unbekannte. Ich kenne die Person, die mir nachstellt.

Warum hast du dir die Karte nicht besser angeguckt?

Das Wildschwein! Das Brillengestell (Marke Schlauberger)!

Entgeistert schaue ich auf die Stelle, wo sie sich die Schuhe gebunden hat.

Und da! Jetzt bemerke ich auch den Indianer auf der anderen Straßenseite.

Ist er das nicht? Der Typ, der mit dem Schraubenschlüssel an dem Motorrad werkelt? Ohne Adlerkrone zwar. Aber mit langen Haaren, Pockennarbengesicht und einem wissenden Lächeln auf den schmalen Lippen, als er sich umwendet. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich sieht, aber er nickt einmal mit dem Kopf, und mir ist, als würde er meiner Wenigkeit damit einen Tipp geben, nach dem Motto: hinterher.

Schon bin ich raus aus meinem Versteck.

Nehme die Verfolgung von Ameise E. auf.

Weniger wegen des Indianers, mehr aus gesundem Menschenverstand. Denn das steht mal fest: Je mehr man über den Gegner weiß, desto besser kann man sich auf seine Angriffe einstellen. Gilt das nicht in jeder Lebenslage?

|Was zum Fall Zöllner in der Zeitung steht (I)

Laura Z. starb am Sonntagabend. Erst am Dienstag nach der Tat hatte sich Eric Z. seinem Sohn M. (17) offenbart, der im gleichen Mehrfamilienhaus lebt. Es habe einen Streit gegeben. Eine Bagatelle sei der Auslöser gewesen, aber der Streit eskalierte und endete schließlich tödlich. Der Leiche habe der Täter die zum Teil zerrissene und blutbeschmierte Kleidung ausgezogen – das erklärt, warum Laura Z. nur einen Slip trug, als sie später im Schlafzimmer gefunden wurde. M. verständigte die Polizei. In dessen Gegenwart hatte sich Z. zunächst entsetzt über das eigene Handeln und kooperativ gezeigt. Doch noch bevor die Beamten eintrafen und ihn mit zum Verhör nehmen konnten, verließ er die Wohnung unter dem Vorwand, seine Brille aus dem Auto zu holen. Seither fehlt von Z. jede Spur. Ein Richter erließ Haftbefehl.

|zurück: Mittwoch, noch 12 Tage Ferien

Hier im Schwimmbad, inzwischen kurz vor Mitternacht. Einmal falscher Alarm. Keine Razzia. Bislang nicht. Und sie reckt die Hände über den Kopf, verschränkt die Finger, biegt den Rücken durch, sodass ihr Bikini-Oberteil mir ein Stück näher ist.

Wie macht sie das nur? Jede Bewegung eine aufreizende Pose.

Wir plaudern. Filtern Luft aus der chlorgesättigten Atmosphäre, etwas abseits der anderen. In den struppigen Mähnen der Bäume rund um das Freibad rauscht es. Das Wasser in den Becken plätschert seine Melodien. Jackie hat ziemlich einen im Kahn. Ich bete sie trotzdem an. Wir kennen uns seit dreizehn Minuten.

– Trinkst du nichts, nie?

– Gänsewein und Silvester ein Glas Sekt, sage ich, ich habe mal Bier probiert. Schmeckt nicht. Mehr steckt nicht dahinter, im Grunde.

Sie hebt die Augenbrauen. Ein Kerl kommt mit einer glimmenden Tüte auf uns zu, legt Jackie einen Arm um die Schulter. Er trägt ein Motto-T-Shirt: Das Leben ist kein Ponyhof. Er ist, schätze ich, zehn Jahre älter als wir, und, wenn ich das richtig orte, mit den Krawallbrüdern da (Hirnakrobaten von der Uni, wie sich herausstellt).

Er selbst sieht aus wie ein künftiger Autobahnheckenschütze. Haare raspelkurz, talgiges Gesicht, hinter milchigen Brillengläsern schwimmen die Augen wie dickbauchige Fische.

– Auch mal ziehen?

Ich werfe einen Blick an ihm vorbei. Noch keine Auffälligkeiten am Eingang.

Jackie nimmt die Tüte von Ponyhof, zieht. Knisternd frisst die Glut das Papier.

Und Ponyhof? Der stellt seine kleinen Hände zu einem Tipi auf, bei dem sich alle Fingerkuppen berühren. Grinst mich an, als wäre er Sheriff und mein Konterfei auf jedem Steckbrief dieser Stadt.

– Schiss? Hausfriedensbruch gemäß § 123 StGB, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Tja, im Ernstfall kein Schnäppchen, so ein Freibadbesuch bei Nacht: zwei anständige Lederjacken, mindestens, wenn nicht noch mehr.

Seine Kumpel schmieren gerade an die Häuschen der Umkleidekabinen ihre munteren Parolen. Mit Lippenstiften. Zwei haben auch Sprühsahne dabei. Halten die Dosen wie Colts. Worum es geht?

Einmal um einen Alternativevent zum Festival an der Grenze. Außerdem aber um Kriege, Katastrophen, Krisen und die Lügen. Das Übliche also: Hungersnöte, Übervölkerung, bald wird alles zusammenkrachen, die Welt geht den Bach runter. Nieder mit den Bonzen. Alles muss sich ändern. Und so weiter.

Der Lösungsweg sieht in dieser Situation ganz offensichtlich so aus, dass man kurz vor dem Showdown noch einmal bei Mondschein einen Affentanz aufführt, sich einen reinstellt, bis die Birne dicht ist, und Wände in verschlossenen Freibädern beschmiert.

Keine Ahnung, ob das ein brauchbares Konzept ist. Kondor jedenfalls scheint es einzuleuchten. Die Hirnakrobaten spendieren Plastikflaschenbier und lassen ihn an ihren Tüten ziehen. So putschen sie sich hoch, und schon bald stehen sie wieder auf dem Zehnmeterturm.

Ich frage mich, warum sie nicht gleich mit einem Megaphon die nächste Streife herlotsen. Frage mich außerdem: Muss ich mich um die Welt scheren? Schert sich die Welt um mich? Und sage mir: Jeder hat seine Macken.

Zu Ponyhof sage ich, nachdem ich mich nebenbei nach einer Scherbe in einem nahen Gebüsch gebückt und sie aufgehoben habe:

– Letzten Monat haben Randalierer mehrere Schilder, einen Sonnenschirm samt Ständer und ein Reinigungsgerät im Becken versenkt, so eine Maschine zum Absaugen der Beckenböden. Vor zwei Wochen hat der Bademeister am Morgen einen Mann aus dem Wasser gefischt, Schwächeanfall, der ist hier ertrunken. Schätze, die Polizei hat das Bad auf dem Zettel. Mit Schiss hat das wenig zu tun.

– Gut informiert, sehe ich, lobt mich Ponyhof.

Er schiebt anerkennend die Unterlippe vor. Ich blicke ihm ins bleiche Gesicht, sehe, dass seine Augenbrauen sauber gezupft sind. Er fragt:

– Wo bist du denn her?

Ich prüfe die Scherbe. Schiele auf Jackie. Spendiere Ponyhof ein paar biografische Halbsätze. Jackie hat sich unterdessen seitlich an ihn gelehnt, einen Arm um seine breiten Hüften geschwungen.

Sie erzählen mir im Duett ein paar Takte zum Powwow, wie sie das nennen, diesem Alternativevent zum Festival an der Grenze. Eine Art Flashmob im großen Stil soll das geben. Deshalb auch der Zinnober in diesem Schwimmbad. Ponyhof:

– Das peitscht, sage ich dir, alle sollen es wissen, das wird die größte freie Kundgebung und Party aller Zeiten. Das Motto lautet: Wir feiern nicht, wir eskalieren!

Jackie und Ponyhof schauen mich an, als wären sie das künftige Königspaar, das dem Volk gerade ihre Verlobung verkündet hat. Fehlt nur noch ein Feuerwerk.

Und das bekommen sie.

Denn jetzt rücken sie an (wie auf Kommando). Vier, fünf Streifen vielleicht.

Im Schwimmbad verbreitet sich die Kunde schneller, als ein Funkenschlag eine Lunte hochklettern kann. Vorn am Kassenhaus ist bereits Rambazamba.

Laute Stimmen.

Taschenlampenlicht.

Hinten bei der Wiese wird es in Kürze auch losgehen, wenn die Einsatzleitung was auf dem Kasten hat. Ponyhof rennt los, genau in diese Richtung.

Er rudert mit den Armen und gluckst, als wäre das keine Razzia, sondern der Auftakt zum Schützenfest.

Ich denke an die Lederjacken, die ihn seine Dummheit kosten wird, packe Jackie am Handgelenk (die erste Berührung). Sie hat ein paar goldene Turnschuhe in der Hand (ohne Schnürsenkel), ist auf dem Weg zur Wiese, Ponyhof nach. Ich:

– Das ist eine idiotische Idee, nicht da längs, weg vom Zaun.

– …?

Sie schaut mich an, halb empört, halb amüsiert.

– Kannst du tauchen?, frage ich.

Das Rauschen in den Bäumen.

Das Mondlicht auf ihren Schultern.

Die Menschenleere um uns herum.

Ich lotse sie ein Stück den irrlichternden Taschenlampenkegeln entgegen. Ich nehme ihr die Turnschuhe ab, werfe sie in ein Gebüsch. Ich greife Jackie unter die Achseln, helfe ihr über eine niedrige Mauer (zweite Berührung): meine Handballen, die ihre Brüste touchieren.

Schon stehen wir an dem kleinen Außenbecken, das zum angrenzenden Hallenbad gehört. Und das Hallenbad, das ist das Ziel.

– Rein ins Wasser und da vorne dann gleich runter, sage ich, das Gitter im Wasser geht nicht ganz bis zum Boden, los, los.

Wir springen. Zwängen uns tauchend durch die kleine Lücke und sind drin: in einem kleinen Vorraum des Bads, umgeben von Kacheln und Fliesen und noch intensiverem Chlorgeruch.

Ich setze mich auf die oberste Stufe der schmalen Metalltreppe. Jackie setzt sich im Halbdunkel neben mich. Wir blicken gegen die milchigen Plastiklappen, die den Übergang von drinnen nach draußen markieren, sehen dahinter schemenhaft die Stäbe des Gitters. Unsere Oberarme berühren sich, andauernd, Haut an Haut, weil wir so zusammengepfercht sitzen. Und ein bisschen mit Absicht.

Draußen im Freibad die Stimmen der Ordnungshüter und das Krakeelen der Hirnakrobaten (gedämpft kommt es an, hier drinnen).

– Nehmen die unsere Klamotten mit?

Ihr nasses fuchsrotes Haar. Jackies Augen: schwarzbraune Kieselsteine, matt. Das Weiß drum herum von roten Äderchen durchzogen.

– Die haben den Wagen rappelvoll, wenn die alle Anfänger von den Zäunen gepflückt haben. Hängst du sehr an deinen goldenen Turnschuhen?

– Sneakers.

– Hängst du an deinen goldenen Sneakers?

Meine Badehose, die an den Beinen klebt. Man kann die dunklen Löckchen erkennen. Sie kräuseln sich auf der gebräunten Haut die Oberschenkel runter und auch rauf zum Bauchnabel. Meine Genitalien zeichnen sich ab, nicht deutlich. Was mich einige Anstrengungen kostet.

Kacheln und Fliesen anstarren. Chlor einatmen. Die Faust fester um die Scherbe in meiner Hand ballen. Ein gebogenes Stück aus einem Flaschenhals.

Ich fahre mit der Kante an der Haut meiner Unterarme entlang.

Nach und nach ebbt draußen der Lärm ab. Jackie reckt sich wieder. Das Wasser schwappt (gelangweilt könnte man meinen) um unsere Knöchel.

– Sag was.

– Mein Hobby ist, Frösche mit dem Strohhalm aufzublasen, auf die Straße zu legen und mich darüber zu freuen, wenn es peng! macht unter Autoreifen.

Augen verdrehen kann Jackie wirklich erstklassig.

– Die scheinen weg zu sein, sagt sie, oder ist das ein Trick?

Unsere Schultern berühren sich wieder.

– Um an die Strohhalme zu kommen, fahren wir mit dem Rad manchmal fast eine Viertelstunde durch die Siedlung, sage ich.

Erzähle die Geschichte auch, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, ob es ein Trick ist, ob vielleicht wirklich die Ordnungshüter draußen noch warten, bis alle aus den Verstecken raus sind. Aber ich habe es eh nicht sonderlich eilig. Zumal Jackie jetzt das Flaschenstück in meiner Hand bemerkt.

– Die Scherbe, he, du hast ja echt eine gefunden, sagt sie.

Ich nicke, setze die Spitze auf meinem Handrücken an.

– Ja, sage ich, und ich habe dir eine Menge Ärger erspart, immerhin müssen dich deine Eltern heute Nacht nicht von der Wache abholen, du musst keine Du-bist-ein-ungezogenes-Mädchen-mit-den-falschen-Freunden-Predigt über dich ergehen lassen, nicht auf dem Rücksitz von Papas Wagen nach Hause, und dich kostet der ganze Spaß nicht eine Lederjacke – ich höre.

– Du Held.

– Die Telefonnummer. Auch wenn ich kein Telefon habe.

– Und dann, sagt sie, bringst du mich auf der Stange deines Fahrrads nach Hause und rufst mich morgen von einer Telefonzelle aus an, richtig?

– Erst mal die Nummer, sage ich, die hast du mir versprochen.

Sie nennt ein paar Zahlen. Ich ritze nicht tief, aber zwei bis drei Blutstropfen quellen schon aus meinem Handrücken. Sehr dramatisch. Ich merke, wie sie neben mir leicht zusammenzuckt, lege meine Stirn in Falten, neige den Kopf und schaue sie an. Ihr Mund ein schmaler Strich. Ich:

– Das war erst die Vorwahl.

Mein Blick schweift ab. Ihre Brustwarzen haben sich verhärtet. Ich hasse mich für die Froschgeschichte. Was mir hingegen gefällt: Wie Jackie sich jetzt eine nasse Haarsträhne um den Finger wickelt.

– Kein Telefon, keine Nummer, du hast sie ja nicht mehr alle.

Das mit den Fröschen habe ich von den zwei kleinen Cowboys. Ich weiß, dass sie Tiere quälen. Sie schießen auf Katzen mit der Erbsenpistole, werfen mit Steinen nach Tauben. Keine Ahnung, ob man Frösche tatsächlich aufblasen kann.

– Immer besser lieb zu Tierquälern sein, sage ich, das ist klüger.

– Du hast noch nie einen Frosch aufgeblasen, sagt sie.

Es liegt weder Sorge noch Angst in ihrer Stimme. Ein Hauch Bewunderung?

– Du denn?

Wenn Menschen Magneten wären, dann wäre ich jetzt der Minuspol. Und sie?

Sie auch. Wir kommen nicht zusammen. Und dann gibt es doch ganz plötzlich eine positive Ladung: Jackie legt mir eine Hand auf den Oberschenkel. Und ich kann den Blick nicht mehr von einem Wassertropfen abwenden, der an ihrem Unterarm hinabrinnt (eine durchsichtige Perle). Jackie:

– Du willst mit mir vögeln, stimmt’s?

Die Stille draußen. Jackies erigierte Brustwarzen. Ihre Schulter an meiner Schulter. Das rote Haar. Die Scherbe in meiner Hand. Das Blut auf dem Handrücken. Meine Badehose. Ihre Hand, warm und weich, die noch ein Stück höherrutscht.

– Was machst du?, flüstere ich.

Entdecke die Überreste eines Insekts, dessen Flügel an einer Kachel kleben.

– Dich anschauen, mach auch mal, flüstert sie zurück.

Ich betrachte sie wortlos aus dem Augenwinkel. Wie sie den Träger ihres Bikinis über die Schulter rutschen lässt.

– …

– Ich bin eitel, zickig und unkeusch, sagt sie, verlieb dich nicht.

Meine Badehose scheint sich zusammenzuziehen. Ich schiebe mein Becken nach hinten. Kartiere im Gebiet des leichten Sonnenbrands ihres Dekolletés zwei Leberflecken. Denke: Zu spät. Zu spät. Zu spät.

Und wie aus dem Nichts dann: das Licht einer Taschenlampe, das auf den Plastiklappen verharrt. Das Licht einer sehr hellen Taschenlampe.

|Die erste Karte

Die Handzeichnung von einem Wildschwein mit Brille (Bleistift auf grünem Karton).

Adresse. Gestempelte Automatenbriefmarke. Text (große Blockbuchstaben).

SCHWEINEREI: EGAL, WO MEINE GEDANKEN ANFANGEN, SIE HÖREN IMMER (IMMER!) AN DERSELBEN STELLE AUF, UND DA IST DANN IMMER (IMMER!) DASSELBE GESICHT. ERINNERST DU DICH AN MEINS? WIE FURCHTLOS BIST DU? SAMSTAG. 20 UHR 1. DIREKT UNTER DEINEM FENSTER. ICH BINDE MIR DIE SCHUHE. E.

PS: DU KANNST WITZIG SEIN, WIRKLICH, UND ICH, HUSTHUST, BIN NUR HALB SO PSYCHO, WIE’S JETZT KLINGT. WIR SEHEN UNS?

|vor: Donnerstag, noch 11 Tage Ferien

Ich strauchle. Um ein Haar segle ich der Länge nach hin, und mir fällt das Magazin aus den Händen: Hochglanzpapierseiten schrammen über sandige Gehwegplatten.

Ich blinzle schräg nach oben in den Nachthimmel. Kondor?

Er hat mir ein Bein gestellt.

– Was macht mein Horoskop, Mann?

Pusteln auf der Wange und im Mundwinkel; das ölig schimmernde Haar wie immer zum Zopf gebunden. Ich bücke mich mit der bandagierten Hand nach meiner Lektüre (Berichte, Hintergründe, Interviews aus der Welt des Sports), drehe die gehefteten Seiten zur festen Rolle.

Mir ist nicht nach Streit, aber so ist das mit den Straßen unserer Siedlung nun einmal: Betreten auf eigene Gefahr.

– …

– Lass mich raten, die Süße aus dem Schwimmbad raubt dir den Schlaf.

– Ich pass auf die Bushaltestelle auf, sage ich.

Er schubst mich mit beiden Händen. Kann eine freundschaftliche Geste sein. Ich schubse freundschaftlich zurück. Er grinst. Schürzt dann die Lippen und küsst mit geschlossenen Augen in die laue Luft.

– Hat sie dich rangelassen?

– Zügelloser Verkehr, die halbe Nacht, Kondor. Mit chinesischen Lustkugeln und allem Pipapo.

– Hat sie ihn dir gelutscht?

Er beult sich mit der Zunge die Backe aus. Ich halte die Klappe.

– …

– Der Gentleman schweigt und genießt, oder wie?

Ein Bus fährt vorbei, bis auf den Fahrer vollkommen leer. Ich zupfe am Schirm meiner Mütze und halte die Hand vor den gähnenden Mund.

– …

– Was ist mit deiner Linken los, Alter. Hart trainiert?

Mit dem Kinn weist Kondor auf die Bandage (die orangefarbenen Stellen, wo es ein bisschen durchsuppt). Ich haue ihm mit der Sportmagazin-Rolle gegen die Schulter, blicke den Rücklichtern des Zehners hinterher, mache auf dem Absatz kehrt und lasse Kondor stehen.

– Wann genau war dieses große Kampf-Dings noch mal, krächzt er mir nach, übernächsten Sonntag?

Ich gehe weiter, antworte nicht. Höre, dass er sich mir an die Fersen heftet. Ich weiß, er will mich aus der Reserve locken. Rhabarbert in einem fort dummes (und hauptsächlich unflätiges) Zeug. Ohne Erfolg.

Ich schalte auf Durchzug.

Vor dem Eckblock, in dem ich wohne (18 Eingänge, darin untergebracht ein 1200-Seelen-Dorf) bekomme ich deshalb von hinten noch einen weiteren Rempler.

In aller Freundschaft, zum kurzen Abschied.

Kondor verschwindet im Labyrinth unserer Siedlung; einen unverständlichen Fluch auf den Lippen, vielleicht in seiner Muttersprache (Romani heißt sie offiziell, glaube ich), während ich das zweite Mal die Gehwegplatten aus der Nähe betrachte und das Magazin wieder einsammle.

Ich setze mich auf den Zaun vor dem Hauseingang.

Mein Blick klettert an der Fassade hinauf: Quadratische Platten. Überzogen mit Kieselsteinchen, die gefangen sind in einem verschlungenen Adernsystem aus (wie es aussieht) gefrorenem pechschwarzem Modder.

Ich lege mich ins Hohlkreuz.

Mein Rücken fühlt sich malträtiert an (als hätte ich den ganzen Nachmittag am Marterpfahl zugebracht). Muskelkater in den Armen, ein taubes Gefühl vom Ellbogen hoch bis zur Schulter. Mein Ferienjob. Ich bin da gewesen, ganz tapfer.

Jackie sehe ich (auch darum) erst morgen wieder.

Jackie.

Die andere Seite der Stadt.

Ich lasse den Kopf im Nacken kreisen.

Im Licht der Peitschenleuchten schwirren Staubpartikel und Motten (völlig ausgelassen kurz vor ihrem nahen Ende).

Es ist nach 23 Uhr. Die letzten Schimmer des Tageslichts sind vor Stunden bereits in ein unwirkliches, pflaumenblaues Halbdunkel übergegangen. Rauch und der Geruch von Grillkohle durchziehen noch immer die Luft. Aber die Wege vor den Häusern sind verwaist. Ein Plastikbecher kollert über die Straße wie ein verdorrter, entwurzelter Busch in der Prärie. Nachtruhe.

Nur bei den Mülltonnen mache ich für einen Moment zwei Silhouetten aus: die beiden kleinen Cowboys. Der eine trägt etwas, das aussieht, als wäre es ein totes Tier (eine schwarze Katze, gepackt am Nackenfell).

Es kann aber auch ein nasses Handtuch sein (das eine Ende verknotet), präpariert, um es als Schlagwaffe zu benutzen.

Noch sind Sommerferien. Ich frage mich trotzdem, was die beiden kleinen Cowboys mit ihren sieben Jahren um diese Zeit draußen zu suchen haben.

Ziehe meine Schuhe aus.

(Der Boden ist warm vom Tag. Ich spüre es durch die Strümpfe hindurch.)

Frage mich, was mit Mauser ist. Hätte er sich für eine Handvoll Piepen wie ein Idiot Schwielen an die Hände geschuftet?

Er hätte sicher den Job geschmissen. Hätte trainiert. Und den Rest des Tages dann mit Jackie verbringen, mit ihr zusammen sein können.

Ich stütze meine Ellbogen auf den Knien ab, drücke meine Handballen so fest auf meine Augen, dass ich bunte Prismen sehe. Das Knallrot ist Lipgloss. Es glänzt. So sehr, dass es sich auf Mausers Gesicht widerspiegelt. Mauser, nicht groß, aber gebaut wie eine griechische Statue, ein austrainierter Athlet, steht vor ihr.

Jackies Gesicht nähert sich seinem, aber noch lässt er sie zappeln. Sie gehen ein Stück, reden. Sie trägt ein Top mit Spaghettiträgern.

Er legt ihr die Hand auf die nackte Haut zwischen den Schulterblättern.