11,99 €

Mehr erfahren.

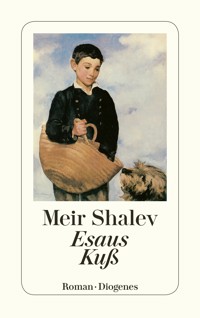

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nach ›Ein Russischer Roman‹ (detebe 22586) legt Meir Shalev mit ›Esaus Kuß‹ eine zweite packende Familiensaga vor, die einen lebendigen Einblick in den heute schon zur Historie gewordenen Alltag Israels in den zwanziger, fünfziger und siebziger Jahren gibt. Drei Generationen einer jüdischen Bäckersfamilie: über Brot, Liebe und Leid, Streit und Versöhnung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 717

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Meir Shalev

Esaus Kuß

Eine Familiensaga

Aus dem Hebräischen vonRuth Achlama

Titel der 1991 bei

Am Oved, Jerusalem, erschienenen

Originalausgabe: ›Esav‹

Copyright © 1991 by Meir Shalev

Die deutsche Erstausgabe erschien 1994

im Diogenes Verlag

Umschlagillustration: Edouard Manet

›Le gamin du chien‹, 1860-61

Für meine Mutter

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright © 2014

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 22828 1 (7.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60400 9

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Herzog Anton und die Dienstmagd Soga

(Eine erfundene Geschichte über Personen, die es nie gegeben hat)

Herzog Wilhelm von Geßler fiel im Alter von fünf Jahren einem Jagdunfall zum Opfer. Eine Gans flatterte auf, eine Flinte knallte im Gebüsch, das Kind fiel zu Boden, zappelte und brüllte. Seine Schreie hallten über den Erdboden, verhedderten sich im Schilf, prallten gegen die Pappelstämme, aber die Hunde wußten nur Füchse und Vögel aufzustöbern und fanden den kleinen Leichnam des Herzogs erst, als er längst verstummt war. Der Schütze, ein ungeschlachter Rinderhirte, der sich in das Jagdrevier eingeschlichen hatte, um einen Fasanen zu wildern, beging noch am selben Abend vor Trauer Selbstmord und hinterließ eine junge Witwe, einen holprigen Reuebrief und ein ungelöstes Rätsel: Wie konnte ein Mensch sich durch zwei Genickschüsse mit der Pistole umbringen?

Wilhelm war einer von zwei Zwillingsbrüdern, ein stämmiger Rotschopf, der schon mit vier Jahren aufgescheuchte Schnepfen abschoß, Falken fliegen ließ und Windhunde über die Felder jagte. Wenige Tage vor seinem Tod hatte er sein erstes eigenes Gewehr erhalten, ein echtes Mannlicher, wenn auch stark verkleinert, eigens angefertigt von Elija Natan von Monastir, dem besten Waffenschmied Europas.

Fortan beherrschte das tote Kind seine beiden lebenden Eltern. Die trauernde Mutter erwarb für eine horrende Summe die Pietà von Gianini und hängte sie in das Zimmer ihres verstorbenen Sohnes. Stundenlang lag sie krumm in seinem Bettchen eingepfercht, betrachtete wehmütig den Leichnam des Gekreuzigten und schöpfte Kraft aus der imposanten Gestalt seiner Mutter, die unter [6] Kunsthistorikern den Beinamen »Madonna robusta« trägt – denn Gianinis Jungfrau ist eine große, breitschultrige Frau mit knabenhaft kleinen, festen Brüsten und langen, muskulösen Armen. Der Vater verriegelte das Geßlersche Jagdschloß, versiegelte seine Türen mit Wachs und flüchtete sich in zwei Beschäftigungen mit bekannt gutem Einfluß auf die Seele des Mannes – das Forschen und das Sammeln. Er sammelte geflügelte Worte, trug Miniaturen und Mikrographien zusammen und erforschte das Auftreten von Stigmata bei katholischen Frauen. Noch heute heißt es, er habe als erster von Louise Lateau, jener französischen Schneiderin, von deren Handgelenken freitags Blut tropfte, berichtet.

Wilhelms Zwillingsbruder, Herzog Anton, lief immer wieder zu seiner Mutter, bettelte, sie möge das Bett seines toten Bruders verlassen, und brachte ihr ihr Lieblingskonfekt, Lübecker Marzipanbrote, aber sie achtete nicht auf seine Bitten und Verführungskünste. Erst um Mitternacht erhob sie sich und ging zur Hofbäckerei, um Brotlaibe frisch aus dem Ofen zu essen, und an Regentagen lief sie ins Freie und ließ sich das Haar durchweichen. Innerhalb weniger Monate hatte der Tod ihres Sohnes eine rotäugige, fettleibige, ewig erkältete Frau aus ihr gemacht. Sie engagierte den berühmten Kindermaler Ernst Weber und schilderte ihm wochenlang das Antlitz des Toten. Weber malte Hunderte von Kindern, allesamt tot, aber keines war das ihre. Schließlich fand sich eine Lösung: Man bestellte den französischen Photographen Marcel de Vine, der das Gesicht der Mutter ablichtete, während sie von ihrem Sohne sprach, das Bild, wo nötig, retuschierte und so ein wunderbar naturgetreues Portrait erzielte.

Die Jahre vergingen. Vater und Mutter verschanzten sich jeweils hinter ihrem Schmerz, und Herzog Anton wuchs von einem netten Knaben zu einem verwöhnten, ungeduldigen Jüngling heran. Sein Leben lang hatte er das Gefühl, sein toter Bruder halte seine Ferse fest. Er selbst hing keinen Jagdfreuden nach, sondern verschrieb sich Frauen, Amüsements und Kutschen. Seinerzeit [7] hatten Gleichheit und Brüderlichkeit – »die französischen Malaisen« laut seinem herzoglichen Vater – bereits ihren ersten Zauber eingebüßt, aber Herzog Anton verstand diese Schlagworte auf seine Weise und spendete seine Liebe freigiebig den Töchtern aller Stände, Hochwohlgeborenen wie Aschenputteln gleichermaßen, und sie alle bekamen genau den gleichen Gesichtsausdruck in seinem Bett. Er erbot sich den Frauen mit der abgedroschenen französischen Floskel: »Voulez-vous coucher avec moi?«, brachte die Worte aber mit gespielt naiver Dreistigkeit unter Schnaufen hervor, wobei er seine schmalen Lenden an seine Gesprächspartnerin preßte, damit sie nicht etwa an seiner Entschlossenheit zweifelte.

Der Herzog war ein großzügiger, amüsanter Charmeur, der behauptete und bewies, daß Egoisten die besten Liebhaber sind, und sich vor allem einen Namen in Sachen Luxus, Fleischeswonnen und Sittenlosigkeit machte. Nachts schlief er in einem Bett voll Zobelpüppchen, mit deren Berührung sich auch die erfahrenste, zärtlichste Liebkosung nicht messen konnte, und jeden Morgen, sobald seine alte Amme ihm die empfindlichsten Hautstellen gepudert und ihn angekleidet hatte, traten zwei spiegeltragende Jünglinge ein, die ihn langsam umschritten, damit er seine elegante Erscheinung von allen Seiten begutachten konnte. Das Frühstück wurde »genau zweieinhalb Stunden nach Sonnenaufgang« serviert, wozu ein Astronom eine spezielle Tabelle der Sonnenaufgangszeiten erstellte, die sogar schwäbischen Köchen ausreichend verständlich war, um die Küche entsprechend zu leiten.

Der Herzog speiste von Tellern, deren Ränder den Spruch Honni soit qui mal y pense – »Ein Schelm, der Böses dabei denkt« – in Goldschrift trugen, und achtete derart auf die Frische seiner Nahrung, daß er sich ein eigenes Speisehaus errichtete, einschließlich eines Flußwasserbeckens für Aale, eines blitzsauberen kleinen Stalls, in dem die Kälber und Ferkel ihre letzte Nacht verbrachten, und eines torfbeheizten Backsteinofens Marke Jütland, der fürs Brötchenbacken nicht seinesgleichen fand.

[8] Die berühmteste und wohldokumentierteste Verfeinerung des Herzogs Anton lag jedoch nicht im kulinarischen Bereich; sie äußerte sich im sanften, anhaltenden Niederschlagen der Lider beim Wasserlassen, als weigere sich sein hübsches Gesicht, den Angelegenheiten der niedrigeren Körperregionen beizuwohnen. Wegen dieser Gepflogenheit blieben stets ein paar Tropfen auf den Marmorfliesen der Toilette, und in seiner Knabenzeit mußte die Amme sein Geschlecht halten und ausrichten, wenn er urinieren wollte. Als der Herzog dies auch als Erwachsener unbedingt beibehalten wollte, wurde seine Absonderlichkeit allgemein bekannt und gab Anlaß zu einem der amüsantesten und lustvollsten Dienste der gehobeneren Bordelle Europas. In Polen hieß er »wir haben einen kleinen Trichter«, in Spanien »der blinde Stier«, in Frankreich »Schuß im Dunkeln« und in den Wiener Etablissements »Herzog und Amme«. All dies sind wohlbelegte, schriftlich festgehaltene Tatsachen, die Skeptiker in Caldwells und Martens Sitten und Bräuche in europäischen Fürstenhäusern des 19.Jahrhunderts nachlesen können, wobei allerdings anzumerken ist, daß man historischen Schriften im allgemeinen und denen dieser beiden Verfasser im besonderen nicht blindlings vertrauen sollte.

Im zweiten Band des Werkes behaupten Caldwell und Marten, was derlei Vergnügungen anbetreffe, habe nur einer den Herzog Anton noch übertroffen, und zwar der Bischof Baudouin von Avignon. Tatsächlich betrachtete Herzog Anton den Bischof als vorbildlichen Menschen, studierte seine Schriften und eiferte ihm nach. Nebenbei bemerkt war dieser Baudouin von Avignon auch ein bedeutender Reisender und Forscher. Er hinterließ mehrere bebilderte Studien über »Hellenistische Mosaiken in den Ländern der Levante«, in denen er das bekannte Phänomen, daß die dargestellten Figuren dem Betrachter mit dem Blick folgen, schlicht auf ein heilbares Schielen zurückführte. Im Alter von fünfzig Jahren schloß der Bischof sich Napoleons Truppenzug in den Orient an [9] und machte im Heiligen Land einen lang ersehnten Fund: Er entdeckte die Vorhaut des Jesuskinds. Einige Jahre später unternahm er eine zweite Reise, um die Milchzähne des Jesusknaben zu finden, blieb jedoch hinfort verschwunden.

Wohlbemerkt sind wegen Jesu Himmelfahrt Vorhaut und Milchzähne seine einzigen leiblichen Überreste. Auch die größten Skeptiker, ja selbst die, die die heilige Dreieinigkeit an sich verleugneten, wußten, daß die Vorhaut des Heilands nicht verwesen und seine Milchzähne nichts von ihrem Glanz einbüßen konnten. Viele suchten danach, und viele – wie besagter Baudouin – mußten dafür büßen. Das bekannteste Beispiel war der Kreuzfahrerkönig Balduin IV., der ohne jedes Schmerzempfinden an Aussatz erkrankte, sobald er der Vorhaut ansichtig wurde. Dieser Fall ist bereits in der Chronik seines Erziehers, Wilhelm von Tyrus, enthalten, so daß er hier nicht erneut geschildert zu werden braucht. Weniger bekannte Opfer, wie etwa der deutsche Reisende Klaus von Köln und die dänische Clairvoyantin Pia Schutzmann, wurden – auf ihrer Suche kaum in Jerusalem eingetroffen – augenblicklich vom Einsiedlerdrang überwältigt und kapselten sich von der Welt ab, der eine in den unterirdischen Gängen unter dem Tyropoeon, die andere im Kloster Dominus Flevit.

Aber es gab auch Gläubige, die keinerlei Schaden nahmen und doch so zahlreiche Vorhäute fanden, daß der Lutheranerpastor August Grimholz in seinem Buch Trugbilder der Franziskaner vermerkte, wollte man all die falschen Vorhäute des Heilands aneinandernähen, könnte man ein riesiges Zelt daraus errichten, in dem all die närrischen Jerusalempilger gut und gern Platz fänden. Allerdings war besagter Grimholz als trinkseliger Skeptiker bekannt; dazu sei nur angeführt, daß er der Gordonschen Lokalisierung von Golgota zustimmte und sogar das »Strumpfband unserer lieben Frau«, das Michele di Prato aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte, anzweifelte, obwohl es einen eindeutig jungfräulichen Geruch verströmte.

[10] Nun will es die Ironie des Schicksals, daß all diese Dinge längst dem Vergessen anheim gefallen sind, während der Name des Bischofs Baudouin heute gerade dank einiger belangloser Studien aus seinem Flegelalter an der katholischen Schule von Toulon im Gedächtnis geblieben ist, in denen er behauptete, die beste, zweckmäßigste und angenehmste Art, sich das Gesäß abzuwischen, sei die mit Gänseküken.

»Erst mit dem Schnabel, dann mit dem Flaum«, erklärte der junge Priesteranwärter seinen johlenden Kameraden, und dieser Ausspruch – Premièrement, le bec. Ensuite la plume. – wurde zum Motto in Kreisen, die sich den Genuß erlauben konnten. Herzog Anton, der Jahre nach dem Verschwinden des Bischofs auf die Welt kam, nahm es ebenfalls in seine Prinzipien- und Spruchsammlung auf und wies seinen Hofverwalter an, einen kleinen Zuchtgänseschwarm zu erwerben und aufzuziehen, um seinen diesbezüglichen Kükenbedarf zu decken.

Auch wissenschaftliche Ambitionen hatte der Herzog. Abgesehen von den damals modernen, verbreitet betriebenen Versuchen, einen Flugkörper, der schwerer als Luft war, zu erfinden, und dem Bemühen, das Dampffahrrad, ein glühendheißes, langsames Gefährt, das Qualm und Lärm produzierte, zu verbessern, widmete der Herzog sich in mehreren Jugendjahren auch genetischen und astronomischen Studien. Er versuchte, eine homozygotische Art weißer Raben zu züchten, und beobachtete die Sterne aus einem besonderen Schlafzimmer, dessen durchsichtige Decke zu einer riesigen Linse geschliffen war. Nachts vergrößerte sie die Sterne, und tags wurde sie mit schwarzem Tuch abgedeckt, da sie den Raum sonst unerträglich aufheizte, ja einmal sogar zwei blutjunge Italienerinnen versengte, die dort bis spät in den Tag hinein geschlafen hatten.

An dieser Stelle ist anzufügen, daß der Herzog im selben Jahr den heiligen Verlobungsbund schloß. Seine Braut war die österreichische Prinzessin Rudolfine, eine grobschlächtige Blondine [11] mit überquellendem Busen und Geldbeutel, die ihm die Berater seines Vaters aufgezwungen hatten. Die körperlichen und geistigen Eigenschaften der Prinzessin standen in exakt umgekehrtem Verhältnis zueinander, und vor allen Dingen war sie für ihren grauenhaften Mundgeruch berüchtigt, den nicht einmal Myrtenwurzelstaub zu beseitigen vermochte. Stets sammelten sich Mücken- und Falterleichen auf ihrem Musselinkragen und den breiten Seidenhängen ihres Busens, da die bedauernswerten kleinen Geschöpfe krepierten, sobald sie nur in den Pesthauch ihres Atems gerieten.

Einige Monate vor dem Hochzeitstermin erklärte Herzog Anton seinen Eltern, er wolle eine Orientreise unternehmen. Der Herzog war, Gott behüte, nicht etwa der Neigung höherer – vornehmlich englischer – Kreise erlegen, die Muße und volle Taschen besaßen und dem Zauber des Orients nebst seiner Bewohner verfallen waren. O nein! Der Herzog wünschte nichts weiter, als sich einen kleinen Schatz an Erlebnissen und Erinnerungen anzulegen, die ihm das Leid und die Langeweile, die ihn jenseits der Eheschließung erwarteten, erleichtern mochten.

»Was ist denn das Eheleben anderes als der gerade, langweilige, staubige Weg, der uns in den Tod führt«, zitierte er seinem Vater einen Ausspruch des katalanischen Dichters Juan Jiménez. Die Mutter des Herzogs, die zu jener Zeit vor lauter Trauer, Regen und Brot bereits einem riesigen Schwamm glich, brach in Tränen aus, doch sein Vater, der Sprüchesammler, konnte ein Lächeln nicht unterdrücken und gab ihm die Erlaubnis und die nötigen Mittel für die Reise. Nur eine Bedingung knüpfte er daran – wenn er nach Jerusalem komme, solle er vor den Mauern die letzten Worte Heinrichs V. sprechen: »Wenn der Herr mich mit hohem Alter segnet, werde ich dich erobern!« Außerdem solle er mit geschlossenen Augen die Via Dolorosa abschreiten und sich im Geist die letzten Schritte des Herrn [12] vergegenwärtigen, wie es bei den Tempelrittern, zu denen die Geßlers zählten, Brauch und Sitte war.

Der Herzog studierte die allerneusten Reisehandbücher von Clemens und Melville und deren alte Vorgänger, die Beschreibungen des Reisenden von Bordeaux und des Wallfahrers von Hannover, und stellte sich ein Gefolge von Beratern, Staatsmännern, Gänseküken, Leibwächtern und Wissenschaftlern zusammen. Außerdem befahl er, seinen leichten, schnellen Einspänner und den Lipizzanerschimmel reisefertig zu machen. Auch seinen jüdischen Leibarzt, Dr.Reuven Yakir Preciaducho, nahm er mit, sowie die Magd Soga, eine hingebungsvolle, riesige Albanerin, der die Janitscharen als Kind die Stimmbänder durchtrennt hatten. Sie war stumm, aber stark genug, ihn in Nächten, in denen er über alle Maßen gebechert und gevögelt hatte, auf den Armen ins Bett zu tragen, und nach dem Tod der Amme hatte sie auch seine Ausrichtung auf die Klosettschüssel übernommen. Sie war eine hübsche Frau mit hellem Teint und dichten Augenbrauen und hatte zwei Zäpfchen in der Kehle. Wenn eine üble Stimmung den Herzog verstörte, bat er sie, den Mund aufzusperren, und schon genügte ihm ein einziger kurzer Blick auf die zwei Zäpfchen, um in kindliches Lachen auszubrechen. Ihr wichtigster Vorzug war jedoch ihre Blutgruppe, die mit der des Herzogs übereinstimmte. Anton hatte einen niedrigen Blutdruck, und bei sexueller Erregung schoß ihm das meiste Blut in die Lenden, was zu Migränen, Schwächeanfällen und sogar tiefen Ohnmächten führte, welchenfalls Dr.Reuven Yakir Preciaducho ihm etwas von Sogas starkem Blut in die Adern leitete, um ihn wieder zum Leben zu erwecken.

Auch ein Photograph und ein Sekretär waren mit von der Partie, um die Reise zu dokumentieren, und alle zwei Tage schickten sie Berichte und Photographien an die Eltern des Herzogs, die sich über die Unterschiede von Bild und Wort gar nicht genug wundern konnten. Tatsächlich hätte man, abgesehen von der übereinstimmenden Tatsache, daß die Reise auf dem Südbahnhof in Wien [13] begann und mit einem großen Unheil in Jerusalem endete, meinen können, es handle sich um zwei verschiedene Reisen.

In Istanbul empfing Sultan Abdul Aziz den Herzog, übergab ihm Empfehlungsschreiben an die Provinzstatthalter und Milletvorsteher und schenkte ihm auch ein riesiges Reisezeit mit seidenen Zwischenwänden und Teppichen, Kupfertabletts, Damaszenerkommoden und einem Chambre séparée in der Mitte, ausgestattet mit einem dreiteiligen Spiegel, der die Liebe aus neuen Winkeln zeigte, einem Waschgeschirr aus Alabaster und einer tscherkessischen Mätresse, die auf den europäischen Geschmack spezialisiert war. Der Herzog überbrachte dem Sultan die Grüße seines Vaters sowie dessen Geschenk: einen transportablen Galgen, geniale Erfindung deutscher Ingenieure, der wie kein anderes Gerät geeignet war, die Regierungsarbeit in entlegenen Provinzen auf einfache Weise zu erleichtern. Der Galgen, der von außen wie ein harmloser Schrank auf Rädern aussah, barg in seinem Innern diverse Klappgeräte zur Folterung und Exekution, wurde von zwei Mann und einem Maultier bedient und konnte sogar Bergpfade und enge Dorfgassen passieren, um in jedes Aufstandsnest zu gelangen. Noch am selben Tag begab sich der Sultan in eine nahe Kaserne, um das neue Geschenk dort an den Gefangenen auszuprobieren, während die Reisegesellschaft des Herzogs die Miramar bestieg und geradewegs nach Ägypten in See stach.

In der väterlichen Spruchsammlung wurde Alexandrien als »antike Hure der Männer und Zeiten« geschildert. Und tatsächlich empfingen den Herzog Anton feuchtwarme Böen und eine Ehrenparade mit Trommeln und schwitzenden Pferden. Er besuchte die verkohlten Reste der großen Bibliothek, trauerte um das verlorene Wissen und durchstreifte die für ihre prächtigen Rennpferde und gewandten Reiter bekannten Rennställe, deren Männer der berühmten Reitertruppe von Siena angehörten. Gegen Abend unterhielt er sich in Anwesenheit seiner beiden [14] Erzieher, des Preußen und des Schweizers, mit einem Jünglingspaar, zwei Zwillingsbrüdern, die der Knabenliebe und dem Liebesspiel mit Kleinvieh frönten. Sie ließen schlüpfrige Erinnerungen aufleben und erboten sich auch mit anmutigem Augenaufschlag, eine »Vorstellung« zu geben, die dem Prinzen von Wales und dem Thronfolger Rudolf sehr gefallen habe, wie sie sagten.

Am Abend wurde der Herzog in den Gouverneurspalast gebeten, wo er den Auftritt einer Bauchtänzerin miterlebte, die betörenden bitteren Weidenrindenduft aus der Nabelsenke verströmte. Danach tränkte man ihn mit Kaffee und mästete ihn mit klebrigen Kuchen, die schwer wie Blei im Magen lagen und nach Ziegenkotze mit Honig schmeckten. Zur Erholung ging er hinterher mit seinen Wächtern auf der Promenade spazieren und nickte mit schwachem Lächeln den einheimischen Händlern zu, die alle weiße Gewänder und rote Feze trugen und mit elfenbeinernen Fliegenklatschen wedelten.

Nachts führten seine Gastgeber ihn in Madame Antonius’ berühmtes Etablissement. »Das einzige Bordell der Welt, das Jahresabonnements verkauft«, flüsterte ihm ein Berater zu. Hier überprüfte Anton eingehend sämtliche Klatschgeschichten und Gerüchte über die anatomischen Vorzüge der Abessinierinnen und wurde dann gebeten, sein Ohr der Scham einer von ihnen zuzuneigen, wobei sich unwillkürlich ein Lächeln über sein Gesicht breitete, denn die Brandung ferner Meere rauschte in der Muschel ihres Fleisches, abgelöst von lieblichem Wellengeplätscher und sogar, so schien es ihm, den Lockgesängen Ertrunkener und den Klagen von Sirenen. Soga, die ärmste albanische Dienstmagd jedoch, wäre jene Nacht beinah vor Eifersucht und Blutleere gestorben.

»Zufrieden und glücklich ging der Herzog an Bord der Miramar, um sich vom Land der Pharaonen ins Heilige Land zu begeben«, berichtete der Sekretär den Eltern des Herzogs und beschrieb die seichten Wellen des Deltas und der Wüstenküste, die mächtigen, sanften Seekühe, die sich im warmen Wasser suhlten, [15] das Gelb der Dünen Philistias und das Schwarz der Felsen von Jaffa. Doch auf dem Bild sah man einen bleichen, schlaffen Jüngling auf seinem Bette hingestreckt. Die alexandrinischen Delikatessen rumorten noch immer in seinen Gedärmen, und Dutzende von Gänseküken wurden von der Miramar über Bord geworfen und mußten elendig im Salzwasser verenden, denn selbst die Möwen – die stinkendsten und raubgierigsten aller Vögel – verschmähten sie.

Im Jaffaer Hafen erwartete ihn ein anderer Statthalter, dessen Bart nach Fisch und Schießpulver roch. Der Herzog wünschte die Treppe zu sehen, die der Prophet Jona hinabgestiegen war, und eine Rudermannschaft fuhr mit ihm ganz, ganz nah an den Andromedafelsen heran. Das Mittagessen wurde ihm in der katholischen Kirche serviert, wo man ihm auch ein Gläschen mit einer weißlich-trüben Flüssigkeit zeigte und erklärte, das sei »die Milch Mariens«. Sofort durchrieselte ein leiser Schmerz Antons Körper, gleich dem, den Perserinnen empfinden, wenn sie von ihren Männern belogen werden, doch der Herzog beschrieb ihn Dr.Reuven Yakir Preciaducho mit den Worten »wie eine warme Sanduhr im Magen«, meinte dann später: »Nein! Wie eine krumme Nadel«, und sagte schließlich ächzend, »wie Liebe, aber in der Leber«, und obwohl jeder Schmerz schließlich Warnung und Prophetie verkündet, mißachtete er den Fingerzeig, bestieg seinen leichten Einspänner und machte sich auf den Weg nach Jerusalem.

Neben seiner Kutsche rannten vier starke, nach allen Seiten schnüffelnde Rinderhunde, die Geldsäcke des Herzogs um die massigen Hälse gebunden. Davor und dahinter fuhren sechs Wagen mit Beratern und Kisten. Türkische Militärkapellen und Wachen und ein bunter Troß von Kindern, Fliegen, Machern, Eseln und Bettlern sorgten für Lärm und Staub um ihn her. Gegen Abend überholten sie einen langen Zug russischer Pilger, wobei der Herzog verblüfft entdeckte, daß die Männer die Vor- und Nachhut bildeten, während dazwischen ein stabiler hölzerner [16] Leiterwagen an dicken Seilen von Hunderten von Frauen gezogen wurde, und darauf eine kolossale Glocke, die gut und gern ihre sieben Tonnen hatte. Die Frauen legten sich, vor Anstrengung stöhnend, mächtig ins Geschirr, und die Männer besprengten sie mit Wasser und Tränen und feuerten sie mit ermunternden Rufen an. An der Spitze der Gruppe schritt ein kräftiger, hochgewachsener Bauer mit breitem Bart, Dichterzügen und großen Händen. Der Herzog bat seine Berater, ihn zu fragen, was es mit den Frauen und der Glocke auf sich habe, aber der Pilger fixierte sie nur wortlos mit beängstigenden russisch-orthodoxen Augen, und der Herzog setzte seinen Weg wie ein seinen Häschern zugetriebener Gazellbock fort, ohne sein Schicksal zu ahnen.

Zur Abendzeit machten sie in einem verstaubten Städtchen halt, das sich – ebenso wie das ganze Land – nur durch Reste der Vergangenheit auszeichnete. Ringsum schien der volle Mond silbern auf die uralten Ölgärten, in denen »manche Bäume noch zu Vespasians Zeiten gepflanzt« waren, wie es in dem Tagesbericht des Chronisten hieß. Aus dem Morast der Gassen ragten Marmorkapitelle und behauene Steine, die Skelette erhabener, längst schon toter Bauwerke, vor denen der Photograph lachend sagte, er könne sie nicht aufnehmen, da sie dauernd wackelten. Auch hier gab es einen Empfang, in dessen Folge ein neuer türkischer Statthalter den Herzog einlud, einem Ringkampf in anatolischem Stil zuzuschauen, der bei seinen Soldaten beliebt war. Kahlköpfige Kraftprotze in Lederhosen rieben sich den Leib mit Olivenöl ein und gingen aufeinander los, um sich gegenseitig zum Taumeln zu bringen. Bald stank die Luft nach Blut, Schlamm und Sperma. Der Herzog übergab sich, worauf man ihm die unterirdischen Zisternen der Stadt zeigte und ihn schließlich mit letzten Kräften den Kirchturm erklimmen ließ. Von hier aus, erzählte der Statthalter, hatte Napoleon auf einen unglücklichen Muezzin geschossen, weil der in aller Herrgottsfrühe auf das nahegelegene Minarett [17] gestiegen war und ihn mit seinen Gebetsrufen im Schlaf gestört hatte. Der Statthalter bedeutete ihm, daß es möglich und auch durchaus üblich sei, einen Passanten auf das Minarett hinaufzuschicken, damit die erlauchten Gäste ihre Treffsicherheit mit der des großen Adlers messen könnten. Doch zum größten Leidwesen des Gastgebers begnügte der Herzog sich mit dem Schlaf in Napoleons Bett, in Gesellschaft von Wanzen und Flöhen, die seit jener historischen Nacht nichts mehr in den Magen bekommen hatten. Am Morgen half ihm Soga, in das Loch zu treffen, in das auch Napoleon sein Wasser gelassen hatte, und diesmal spürte der Herzog einen scharfen Schmerz, als drängen Glassplitter in seinen Unterleib ein. Aufstöhnend fuhr er zurück und lehnte den Nacken an die breite Schulter der Dienstmagd. Dann raffte er sich auf und ging hinaus, um nach Herzenslust in der anglikanischen Mädchenschule zu speisen, wo er sich die Stickarbeiten ansah und in seinem Notizbuch den Satz vermerkte: »Alle Schülerinnen gleichen einander, als hätten sie sämtlich bei derselben Amme getrunken, und bei allen sind die Brauen zusammengewachsen.« Dann setzte er, trotz der Bauchschmerzen, die nicht aufhören wollten, seinen Weg fort.

Am Horizont tauchte langsam die fahlblaue Wand der Berge von Samaria und Judäa aus dem sich niemals legenden Staubschleier auf. Herzog Anton zog zu Füßen des Ausgrabungshügels der antiken Stadt Geser vorbei, von dort abwärts in »das Tal der Räuber, in dem Josua, der Sohn Nuns, den Mond angehalten hat«, und warf, dem Brauch entsprechend, einen Bocksdornzweig in »den Brunnen voller giftigem Satansspeichel, in dem nichts schwimmt«. Die Karawane passierte eine muffige Karawanserei, arbeitete sich durch eine schmale Schlucht empor, die zu beiden Seiten von kahlen, finsteren Bergen gesäumt wurde, worauf es wieder ein Stück abwärts, dann aufwärts und erneut abwärts ging, bis man zum Ausruhen anhielt. Hier an der Biegung des Wasserlaufs, bei einem [18] kleinen Dorf namens Kolonia, aß der Herzog gelbe Riesentrauben, deren spätsommerliche Süße ihm im Hals brannte, warf den Kindern Münzen zu und trank kühles Quellwasser, das nach Salbei duftete. Hastig zog er sich mit zwei Gänseküken hinter einen Samtvorhang zurück, und als er fertig war, zog die Karawane den gewundenen, steingepflasterten Steilweg hinan. Genau diesen Hang, so erzählte ihm sein Berater, seien Titus’ Truppen emporgezogen, und der ewige Jude habe hier hinab die Wanderschaft angetreten. Noch zwei niedrigere Bergkämme ließ Anton hinter sich, und schon sah er Jerusalem jenseits des Berges lauern.

Hinter ihrer türkischen Mauer verschanzt, die dem Artillerieberater des Herzogs ein Lächeln entlockte, durch tausend Schießscharten blinzelnd und vom Licht des Sonnenuntergangs beleuchtet, taxierte die alte Stadt ihre erneute Zerstörung. Sofort feuerte sie ihre erprobte Munition auf ihn ab: güldene Turmpfeile, Himmelsnetze und trügerisches Dämmerlicht, das aussah, als könne man es kauen. Der Herzog bekam weiche Knie. Unverzüglich wurde die weinige Luft von messerscharfen Schwalbenflügeln, dem Trompetenstoß der Wache und dem Schweißgeruch der Betenden durchschnitten. Über diese Mischung »der Jerusalemer Abendlüfte, die nach Kot und Weihrauch stinken, beziehungsweise duften«, hatte der Herzog bereits in Melvilles Buch gelesen, und doch wurde es ihm angst ums Herz. »Wenn der Herr mich mit hohem Alter segnet, werde ich dich erobern!« sagte er frei von Herzen, obwohl er die Worte selbst bezweifelte.

Jetzt trug die Stadt die festen Abendbeilagen auf: wachsende Turmschatten, sich leerende Märkte, verblassende Goldkuppeln und noch ein paar weitere malerische Bilder, die all ihren Bewunderern wohlbekannt sind. Der Herzog spürte die von der Heiligen Schrift und den Reisehandbüchern versprochenen Schauder mit leisem, angenehmem Beben über den Rücken laufen. In sein Tagebuch notierte er, Jerusalem sei »die einzige Stadt der Welt, die Körpergeruch verströmt«. Diese Anmerkung erinnert übrigens [19] ein wenig an die Tagebucheintragung des antisemitischen Touristen Victor Burke, der dreißig Jahre später schrieb, »die Steine der Westmauer verbreiten Mundgeruch«.

Der Mutazaref von Jerusalem, der sich ihm am Antimos-Hain zugesellt hatte und auf kleinen Füßen neben ihm herschritt, hieß ihn an der Ecke der Mauer anhalten, erklärte ihm, hier habe David Goliat erschlagen, und verkündete, anläßlich seines Besuches habe er den christlichen Kirchen und Klöstern erlaubt, ihre Glocken zu läuten, was ihnen schon seit dreihundert Jahren verwehrt sei. Der Herzog wurde gebeten, die Hand zu erheben, und mit einem Schlag dröhnten die Glocken los, daß es nur so über die Berge hallte. Die alten Glocken, von denen die meisten noch nie geläutet, dafür aber ständige Begierde und wachsenden Zorn angesammelt hatten, schlugen mit der Sehnsucht ihrer Messingkörper, wobei eine mächtige Wolke von Rost und Glaubenseifer aufstieg und sich über die Stadt legte. Dieses Ereignis entging den Chronisten, fand aber in so manchen Musikbüchern Erwähnung. Eigens genannt sei hier der Musikwissenschaftler Gustav Sterner, der in seinem Werk Das große Glockenbuch dazu schrieb: »Die Glocke, nicht die Trommel, ist das wahre Instrument der Erlösung.«

Herzog Anton wurde von Frömmigkeit ergriffen, was ihn zur leichten Beute machte. Ein starkes Beben erschütterte seine Knie, und ein stumpfes, heißes Schwert drehte sich ihm im Magen um. Er weinte, fiel in Ohnmacht, wurde sofort mit Sogas belebendem Blut aufgefüllt und kam wieder zu sich. Seine Diener schlugen das prächtige Seidenzelt zwischen den Quittenbäumen des Kerem Haschech auf, eines Obstgartens, der einmal war und nicht mehr ist, seinerzeit jedoch vom Storchenturm bis zu der berühmten alten Kiefer reichte, deren Same die Kreuzritter nach Jerusalem gebracht hatten.

In jener Nacht fand keiner im herzoglichen Lager Schlaf. Der Sekretär füllte zig Seiten mit Glanz und Glorie der Stadt, der Photograph zeterte laut, ihr Licht werde ihm seine Platten [20] verbrennen, der Astronom zeichnete Tabellen für die Eintragung der Sonnenaufgangszeiten, und der General befleckte seine Laken in Traumbildern von ihrer Unterwerfungsposition. Sie, die die Gehirne von Königen zu Lug- und Einfaltsflöckchen zerkrümelt, Geistlichen Tollwutsschaum auf die Lippen getrieben und Propheten mit ihren Phantastereien um den Verstand gebracht hatte, überrollte den armseligen Herzog innerhalb weniger Stunden. Eine geschlagene Nacht saß er unter der Kiefer, ohne zu der Einsicht zu gelangen, daß sogar dieser mächtige Baum, der langjährigste aller Bürger dieser Stadt, sich noch nicht an ihre Lügen gewöhnt hatte und, so er Beine besäße, ihr längst entflohen wäre.

Am nächsten Morgen begab sich der Herzog zur Via Dolorosa, die er laut dem Brauch seiner Vorväter, der Tempelritter, vom Prätorium bis zur Grabeskirche mit geschlossenen Augen durchschritt, umgeben von Wächtern und Visionen, die ihn davon abhielten, an die Wände zu prallen. An der vierten Station legte er die Hände auf die Fußstapfen der heiligen Jungfrau auf dem »Sandalenmosaik« und bekam die erwarteten Krämpfe. An der sechsten Station, der der heiligen Veronika, brach er ebenfalls in Tränen aus, worauf die Pfarrer sich beeilten, das weiße Seidentüchlein hervorzuholen und auch ihm Tränen, Schweiß und Blut vom Gesicht abzuwischen. Die ganze Zeit schlug der Herzog die Augen nicht auf, so daß kein Mensch wissen konnte, was er sah, doch ins Zelt zurückgekehrt, beauftragte er den Photographen, die eben abgeschrittene Route zu photographieren. »Ein Schritt, ein Bild, ein Schritt, ein Bild!« befahl er ihm. Er selbst begab sich zum »Grab der vier Fürstinnen« am Hang des Skopusbergs, wo man ihm ein buntes Durcheinander von Wirbeln und Rippen, Zähnen und Hüftkugeln zeigte, wie die Teile eines grauenhaften Zusammensteckspiels. Es ließ sich wahrlich nicht mehr sagen, wer hier Pharaos Tochter, wer Naama, die Ammoniterin, wer Jael, die Prinzessin von Tadmor, und wer Luise, die Heilige der [21] Kreuzfahrer, war. »Die Toten sind die stärkste Zunft in Jerusalem«, flüsterte ihm sein Berater beim Verlassen der Höhle zu.

Unterdessen hatte der Photograph den Leidensweg erreicht. Gebeugt unter der Last der riesigen Kamera, deren Holzbeine ihm zu beiden Seiten den Rücken hinunterbaumelten, und begleitet von zwei türkischen Soldaten sowie sieben Eseln, die die Säcke mit den schweren Photoplatten schleppten, tat er abwechselnd einen Schritt und photographierte. Anfangs ging alles glatt, doch als sie bei den letzten Stationen, denen innerhalb der Grabeskirche, angekommen waren, hetzte der griechische Patriarch ihm seine knotentragenden Popen auf den Hals, die brutal auf ihn einprügelten, so daß er nur mit Mühe entkam. Als der griechische Patriarch am nächsten Morgen erfuhr, wer der Mißhandelte war, überkam ihn große Bestürzung. Er begab sich zum Lager, raschelte unter zahlreichen Bücklingen mit seinen Gewändern und lud den Herzog in seine Sommerresidenz ein. Die beiden bestiegen den Einspänner und fuhren zum Gipfel einer luftigen Anhöhe westlich der Stadt. Dort stand ein kleines Kloster, das nach dem heiligen Simeon benannt war. Sie nahmen neben einem niedrigen grünen Glockenturm inmitten von Zypressen und Pinien Platz, eine schwarzgekleidete Frau brachte ihnen köstliche Melonenschnitze mit Zitrone, Zucker und Minze, und die Aussicht war großartig klar.

Auf dem Rückweg freute sich der Patriarch wie ein kleines Kind, erklärte, unter der Grabeskirche liege ein Mosaik der Aphrodite verborgen, ein Rest ihres Tempels aus hadrianischer Zeit, und bemerkte überraschenderweise augenzwinkernd: »Deshalb ist der Boden dort auch im Winter warm.« Danach witzelte er über das jährliche Betrugsmanöver mit der Herabholung des heiligen Feuers und fragte, ob er mal die Zügel nehmen und den Wagen selber lenken dürfe. »Männer hören nie auf zu spielen«, meinte er entschuldigend, »selbst wenn sie Kirchenoberhäupter sind.«

[22] Bei Abendanbruch rumorten neue Schmerzen in Antons Leib. Im Lager erwartete ihn ein lästiger Chor von Gelehrten, Vorstehern und Rabbinern aller jüdischen Gemeinden, die nicht wußten, aus welchem Land er stammte, und daher vor seinem Zelt nacheinander die Hymnen sämtlicher europäischer Staaten absangen. Dann schoben sie einen jungen Juden hinein, der ihm ein Perlmuttkästchen mit fünfzehn Weizenkörnern übergab. Der Herzog, erschöpft, schmerzgeplagt und mit den Feinheiten der orientalischen Gastfreundschaft nicht ausreichend vertraut, ahnte nicht, daß die fünfzehn Körner mikrographische Kostbarkeiten waren, auf denen die fünfzehn Morgensegen der Juden mit einem Pinsel von nur einem Haar geschrieben standen. Er lächelte mit rotverquollenen Augen, murmelte einen Dank und verschlang die Körner, in die ein halbes Jahr mühsamster Arbeit investiert worden war. Eine Welle der Erschütterung ging über das Gesicht des Juden, und eine ähnliche Welle durchtoste die Eingeweide des Herzogs. Er schickte die Gäste fort, und da er sah, daß die tragbare königliche Latrine von Beratern und Wächtern umlagert war, suchte er nach einem anderen Ort, um sich zu erleichtern.

Er entwischte den Rabbinern, dem aschkenasischen und dem sephardischen, die sich stritten, wer zu seiner Rechten und wer zu seiner Linken schreiten sollte, lief geduckt den Feldweg zum Kidron hinunter, ging schleunigst in die Hocke und defäkierte im Schatten des mächtigen Mauerwerks der Stadtbefestigung. Nun, da ihm leichter ums Herz war, merkte er, daß er vergessen hatte, ein Küken zum Abwischen mitzunehmen, und sofort zog er einen Stein aus dem Sand und kratzte sich damit den Hintern ab wie ein gemeiner Eseltreiber. Erleichtert richtete er sich auf und spazierte davon, bis er die Bab as-Sahara durchschritt und blitzartig, als habe die Stadt sich ihn einverleibt, in ihre steinernen Eingeweide gesogen wurde, absackte und verschwand.

Ein Weilchen später bemerkten seine Leute sein Fehlen und bekamen große Angst. Der Mutazaref wurde aus dem Schlaf [23] geweckt, geriet sofort außer sich und begann vor Entsetzen und Kummer dem neben ihm in den parfümierten Laken liegenden Knaben die Haare zu raufen. Allen kam der schreckliche Fall in den Sinn, als die zwanzigjährige Schwester des russischen Konsuls verschwunden war, die man dann eine Woche später tot in einem Probeschacht des Palestine Exploration Funds gefunden hatte, ihrer goldenen Gewänder entkleidet und in der Stellung liegend, in der die Beduinen Transjordaniens ihre Säuglinge wickeln. Doch der Herzog, der von all dem nichts wußte, schlenderte allein durch die dunklen Gassen, atmete richtig auf und steckte die Metallspitze seines Gehstocks genußvoll in die Pflasterritzen. Er ging unter dem Lazarusbogen hindurch, kam an dem Doppeltor des »Klosters der weißen Waisenmädchen« vorbei, rümpfte die Nase ob des Blutgestanks aus Scheich Abu Rabachs Schlachthaus und gelangte an den kleinen Platz, der Touristen wegen seines rötlichen Pflasters bekannt ist, das an die heilige Pelagia von Antiochien erinnern soll. Hier hatten die seldschukischen Reitersoldaten der Heiligen die Haare abgetrennt, worauf das aus den Zöpfen triefende Blut die Poren der Steine füllte.

Stille und Finsternis herrschten ringsum. Nur von oben hörte man gelegentlich wollüstiges Lachen. Die Sommerhitze strahlte auch nach Sonnenuntergang noch aus den Steinen der Stadt, und viele Einwohner speisten nach Herzenslust auf den flachen Dächern. Wassermelonenreste flogen ab und zu aus luftiger Höhe herab und zerschmetterten auf dem Pflaster. Herzog Anton tastete nach einer solchen Schale, hob sie auf und schnupperte ihren guten Duft. Von einem unerklärlichen Drang getrieben, biß er in die bespeichelten roten Reste, die an der abgenagten Schale klebten, und kaute genüßlich. Zwei Franziskanerpater tauchten plötzlich aus dem Dunkel auf; der eine warf ihm eine Münze zu, da der Staub der Stadt, der ihn bereits bedeckte, den Glanz seiner Kleidung getrübt hatte und er ihnen mit seinem erbärmlichen Heißhunger wie ein Bettler erschienen war. Ein Stück weiter stand eine [24] Tür offen, aus der das Schreien eines gepeinigten kleinen Mädchens drang. Der Herzog erbebte, wäre beinah gestrauchelt, raffte sich aber wieder auf und setzte seinen Weg fort.

Auf einmal merkte er, daß ein paar Gestalten von hinten aufschlossen. Im ersten Moment hielt er sie für Räuber und packte schon fester seinen Stock – ein Geschenk des Vaters seiner Verlobten Rudolfine –, dessen Knauf und Spitze stählern waren und dessen Inneres einen Baskensäbel barg. Die drei Gestalten, von Kopf bis Fuß in lange Gewänder gehüllt, schienen lautlos ohne Füße über den Boden zu gleiten. Sie holten den Herzog ein, zwei zu seiner Rechten, eine zu seiner Linken, legten ihm, halb streichelnd, halb ergreifend, zarte Hände auf und sagten immer wieder: »Hadidu… hadidu…« Erst ihren weichen Stimmen entnahm der Herzog, daß es junge Mädchen waren, denn Gesicht und Figur blieben dem Auge verborgen.

»Hadidu… hadidu…« wiederholten sie, worauf der Herzog, der nicht begriff, was sie wollten, nur lächelte und nichts zu antworten wußte. Verlegenheit bemächtigte sich seiner, die Bedrängnis des Okzidentalen, der unter die Elenden des Orients gerät, sie mit Leib und Seele verabscheut, aber fürchtet, ihren einzigen Besitz zu verletzen – ihre Ehre. Schon wollte er sie abschütteln und auf die andere Straßenseite überwechseln, doch die drei Mädchen breiteten mit einem Schlag die Arme aus, und ehe er sich’s versah, hatten sie ihn eingekreist.

»Hadidu… hadidu…« lachten sie.

»Hadidu«, brachte der Herzog schwerfällig heraus und spürte schon, wie Mattigkeit seine Muskeln lähmte, der Schmerz versiegte und wohliger Druck in seinem Penis erwachte, der plötzlich neugierig den Kopf hob, als habe er die Chance noch vor seinem Herrn gewittert. Nun begannen die Mädchen, ihn zu umtanzen, und der Herzog – immer schlaffer und seliger lächelnd – drehte sich unwillkürlich mit. Ihr Tempo steigerte sich, die Schleier fielen, die grünen und braunen Münzen um ihre Hälse schlugen [25] klingelnd aneinander. Süße Bläschen platzten in seinem Fleisch, als er strauchelte und sich von ihrem wirbelnden Sog mitreißen ließ. Er wollte einen Schritt vorwärts tun, um den kreisenden Ring der Hände zu sprengen, aber eine der Jungfern warf mit unmerklicher Geste das Gewand ab, so daß sie mit verschleiertem Gesicht, wohlgeformten, tätowierten Brüsten und dreckigen Baumwollpluderhosen dastand, tanzte nun vor ihm und ringelte sich schließlich mit feinem Glöckchenklang an Hand- und Fußgelenken in langen, weisen, melancholischen Zügen zurück. Nicht der verlockende Klunkerschmuck, dem man mit einiger Lebenserfahrung und geschlossenen Augen leicht standhält, sondern jene weibliche Geste, der kein Mann zu widerstehen vermag – das flehende Bitten um Hilfe –, tat seine Wirkung. Der Herzog folgte ihr, während ihre beiden Gefährtinnen ihn wie eine Wache begleiteten. Plötzlich schöpfte er Verdacht und hielt inne, aber das eine Mädchen an seiner Seite eilte ihm ohne zu zögern voraus und kam dann lächelnd auf ihn zu, die Arme straff nach hinten gezogen, so daß ihre Brustknospen ihm beim Aufprall derart weich in die Brust stachen, daß er vollends das Gleichgewicht verlor. Kichernd beugten sie sich über ihn, hoben ihn auf, klopften ihm den Staub ab und plapperten unaufhörlich ohne Punkt und Komma in ihrer fremden Sprache, in einem Redefluß, bei dem Ermunterungen und Entschuldigungen durchklangen und ihnen das ebenso süße wie enervierende Wort »hadidu… hadidu…« nicht von den Lippen wich. Sogleich hielten sie ihn erneut in engem Kreis gefangen, und als er wieder fest auf den Beinen stand und aus eigenen Kräften gehen wollte, ließen sie ihn gewähren, umringten ihn aber weiter in unaufhörlich kreisendem Glockenreigen.

Doch plötzlich brach der Reigen ab, und die drei drängten sich gleichzeitig an ihn, ja waren so ermattend nahe, daß er sich an sie lehnen mußte, weil ihn die Kräfte verließen. Ihre hohen Kicherstimmen, ihr würziger Mundhauch, die unverständlichen Worte und die nach welken Rosen und ranzigen Mandeln riechenden [26] kleinen Süßigkeiten, die ihre schmutzigen Hände ihm in den nach Rettung und Luft ringenden Mund steckten, hatten ihn vollends erschöpft.

»Voulez-vous mourir avec moi?« flüsterte er, als habe man ihm auch diese Worte in den Mund gelegt. »Wollen Sie mit mir sterben?«

Sie erreichten das Ende der Gasse, und da nun erhob sich ein so furchtbares Gebrüll, wie es nur stumme Balkanfrauen ausstoßen können, und Sogas mächtige Gestalt stürmte zwischen den Mauern herbei, ihren Herrn zu retten. Ein Mädchen stellte ihr flink ein Bein, und als die große Frau noch dahinschlitterte und mit dem Kopf an die Steinwand prallte, hatten die Mädchen schon eine Felsplatte im Pflaster zur Seite geschoben. Sie brauchten dem Herzog nur leicht in den Nacken zu pusten, und schon fiel er in den uralten Tunnel unter der Straße, geradewegs in wohlgeübte Arme, die ihn in der Tiefe erwarteten, ihn langsam einwickelten und niederlegten und dann die Öffnung über ihm verschlossen.

Als Herzog Anton am nächsten Morgen in sein Zelt zurückkehrte, erkannten ihn seine Leute kaum wieder. Sein Rubinring war verschwunden, sein Haar zerzaust, und ein proletarisch-arroganter Ausdruck lag auf seinen Zügen. Auf der Nase trug er eine Tätowierung und über der Stirn einen sonderbaren Hahnenkamm aus Jasminblüten, der ein fachmännisch anerkennendes Grinsen auf die Gesichter der türkischen Lagerwachen zauberte. Sofort begriffen sie, daß die Zigeunerinnen ihn in einer Gasse abgefangen und zu dem alten Steinbruch unter der Kirche der Fische geführt hatten, wo ihre Haschischhöhlen versteckt lagen. Dort hatten sie ihm den Geldbeutel geleert, ihn mit Mariani-Wein trunken gemacht und sich dann die ganze Nacht mit ihm vergnügt. Das Jasmingebinde, erklärten sie den Erziehern des Herzogs, pflegten die Zigeunertänzerinnen dem zu verleihen, der ihre Körper mit einer bisher unbekannten Finesse zu überraschen vermocht hatte, was [27] vor dem Herzog nur vier Männern gelungen war: zwei Janitscharen, einem Rinderhirten aus dem Sudan und einem französischen Bischof.

Das gesamte Gefolge umringte den benebelten Herzog, und die arme Soga, eine große Beule an der Stirn, kniete weinend vor ihm nieder, küßte ihm die wunden, dreckigen Füße und suchte seine Haut und Beinhaare nach Dornen und Steinsplittern ab. Dann trug sie ihn ins Zelt und zog ihm sämtliche Kleider aus, worauf Dr.Reuven Yakir Preciaducho ihn untersuchte, dabei noch zwei weitere Tätowierungen – eine an der Vorhaut, die andere auf dem Gesäß des Herzogs – fand und anordnete, ihn sofort nach Europa zurückzubringen.

Noch am selben Tag faltete man die seidenen Zeltbahnen zusammen und verstaute sie in den Zedernholzkisten. Die Taler und Franken kamen in die Geldbeutel an den Hälsen der Hunde, die goldenen Gabeln und Löffel in den Eisenkästen unter Verschluß. Die Silber- und Kristallkelche polsterte man mit Wolle, und die restlichen Gänseküken ließ man an der Mauer frei. Der Herzog wurde in eine Krankenkutsche gesetzt, deren Fenster von zugezogenen Gardinen verhüllt waren und in schnellem Trab nach Jaffa hinuntergefahren und dort an Bord des Kanonenboots verbracht, das seit Beginn seiner Reise vor der Küste des Landes patrouilliert hatte. Die ganze Fahrt über schlief er viel, und sobald er aufwachte, aß er mit enormem Appetit, lächelte in alle Richtungen und sagte kein Wort. Ja er fragte nicht einmal, wo sein geliebtes Lipizzanerpferd und sein leichter Einspänner geblieben waren.

Der Sekretär beschrieb den Herzog auf der Rückreise als »in Gedanken vertieft«, aber auf dem Bild, das der Photograph mitschickte, sah man Anton mit offenen Augen schlafen, wobei ein törichtes Grinsen auf seinen Zügen lag. In Nonnenkleidern schmuggelte man ihn in das berühmte Krankenhaus von Liège, wo sich die größten Koryphäen zwei Wochen um ihn bemühten: Chirurgen schälten ihm die Schandmale jener Nacht von Gesäß [28] und Nase, Dichter und Pfarrer pickten ihm die Schwermut Jerusalems aus den Poren seiner Seele, und Internisten reinigten ihm die verseuchten Gedärme durch Asch- und Lorbeereinläufe.

Die tätowierte Vorhaut des Herzogs jedoch bereitete großes Kopfzerbrechen. Kein Arzt wollte derart schwere Verantwortung für das Glück der erlauchten Verlobten und den Fortbestand der Dynastie auf sich laden. Letzten Endes zog man einen alten jüdischen Mohel aus dem Elsaß bei, der trotz der Aufregung, der antisemitischen Verwünschungen und Sogas Schmerzensschreien den Herzog kunstgerecht beschnitt und selbst klugerweise mit der Vorhaut in der Tasche verschwand. Drei Tage später erschien der Oberhofkämmerer mit dem Stück Nasenhaut des Herzogs und zeigte, daß die vermeintlich schlichte ornamentale Tätowierung in Wirklichkeit eine verblüffende Mikrographie von zwölf Versen aus dem 23. Kapitel der Genesis in hebräischer Schrift darstellte. Sofort begannen alle nach der Vorhaut zu fahnden, aber der jüdische Mohel hatte sie unterdessen längst einem unbekannten Raritätensammler verkauft und war dann selbst nach Amerika geflüchtet.

Gut ein Monat ging ins Land. Mit eitriger Nase, geschältem Gesäß und wehem Glied heiratete Herzog Anton seine Herzverabscheute, die österreichische Prinzessin Rudolfine. Alles wunderte sich darüber, daß der Bräutigam keine der zur Hochzeit erschienenen Damen ansah. Man glaubte, er sei wohl noch von der Reise und den Operationen geschwächt. Kein Mensch begriff, daß Jerusalem, das die von ihm Infizierten allenthalben in ihrem Blut mittragen, nicht von seiner Beute ließ. Erst drei Monate später, als seine Beschneidungswunde völlig verheilt war, hatte der Herzog langsam wieder Augen für weibliche Wesen. Doch nun hatte sich sein Sinn gewandelt. Er preßte nicht mehr die Lende gegen seine Gesprächspartnerin mit den Worten: »Wollen Sie mit mir schlafen?«, sondern fragte leise im Ton ungeheurer Dringlichkeit: [29] »Wollen Sie mit mir sterben?« Dabei wirkten seine Augen so fern und beängstigend, daß die Frauen begriffen, daß er nicht sie, Sonden seine Erinnerungen vor sich sah, und vor Grauen nicht den Mund auftun konnten.

Schließlich gab ihm eine Siebzehnjährige nach, eine Nichte zweiten Grades mütterlicherseits. Es handelte sich um die junge schwedische Baronin Hedwig Frebom, die Eigentümerin der berühmten Kupferminen von Falun, eine hochgewachsene, früh gereifte, sich ihrer Schönheit gar nicht bewußte junge Frau, die von Kindesbeinen an dem Prinzip der Einmaligkeit huldigte. Naturgemäß machte sie mit dieser Angewohnheit ihre Eltern arm und ihre Erzieher schwach, denn sie fand sich niemals bereit, eine Speise ein zweites Mal zu essen, zweimal dasselbe Kleidungsstück zu tragen oder noch einmal an einen Ort zu fahren, an dem sie schon gewesen war. »Das Leben hat das Recht, eine einspurige Folge von Einzelereignissen zu bleiben«, sagte sie. Der Herzog hatte sie als Dreijährige kennengelernt und traf sie nun bei einem Essen im Schloß seines Schwiegervaters wieder. Am Ende der Mahlzeit, als der Oberkellner den Cognac für die Herren und den Mandellikör für die Damen servierte, wies die junge Baronin das Glas mit den Worten zurück: »Dieses Getränk habe ich schon einmal gekostet.«

Der Herzog bat sie, mit ihm auf die Terrasse hinauszugehen, und dort stellte er auch ihr seine Frage, in genau den Worten, die ihm noch kein Experte hatte austreiben können. Sein Herz dröhnte wie ein Gong, denn er wußte, daß sie zustimmen würde.

»Ja, Onkel«, sagte die einmalige Baronin. »Ich bin bereit, mit dir zu sterben, aber nur einmal.«

Danach blickte sie in den dunklen Garten hinaus und stellte in völlig sachlichem Ton fest, daß sie noch nie mit einem Mann geschlafen habe.

Am nächsten Morgen fuhr der Herzog mit ihr in das Geßlersche Jagdschloß. Soga begleitete die beiden und vergoß den ganzen [30] Weg über die bitteren Tränen weiser Frauen, deren Weissagung sich bewahrheitet. Am Ort angekommen, stemmte sie mit ihrer starken Schulter die versiegelten Türen auf, lüftete die Zimmer von Stille und Trauer, bezog das Bett und ging stumm in den Garten hinaus. Anton schlief mit seiner Geliebten ein einziges Mal, dann hoben sie vierhändig das Laken mit ihrem Blut auf, hielten es gemeinsam gegens Licht und lasen die Zukunft aus seinen Umrissen.

Der Herzog holte die mitgebrachten Pistolen. »Sollen wir einander erschießen oder jeder sich selbst?« fragte er.

»Jeder sich selbst, Onkel«, sagte die Baronin, »ich vertraue dir.« Und dann fügte sie lachend hinzu: »Aber nur einmal.«

Der Herzog spannte beide Verschlüsse und reichte eine Pistole der Baronin. Dann hakten sie einander unter, wie es schwedische Soldaten beim Zuprosten tun, und schossen sich in die Schläfe. Die Pistolen knallten gleichzeitig, was einen Hoffnungsschimmer über Sogas Gesicht huschen ließ, da sie nur einen Schuß gehört hatte, und sogleich rammte sie aufbrüllend mit ihrem massigen Körper die Tür, eilte hinein und fand die beiden Leichname.

Die Chronisten stimmen darin überein, daß der Satz: »Ich vertraue dir, aber nur einmal« und das damit einhergehende Lachen die letzten Worte der Baronin Hedwig Frebom waren, obwohl keiner bei dem Freitod dabeigewesen war. Bezüglich der letzten Worte Herzog Antons bestehen zwei Versionen, die wohl beide falsch, da gleich plausibel sind. Joseph Enright verzeichnet sie in seinem im Oxford Verlag erschienenen Book of Death als: »Ja, Liebling, nur einmal.« Doch der Band Berühmte letzte Worte von Friedrich Altenberg enthält die Formulierung: »Es wird dir nicht weh tun, hoffe ich.«

Die dritte Version lautet, der Herzog habe gar nichts gesagt, weil er in dem Moment, in dem er den Pistolenkasten öffnete und die grüne Farbe des Filzpolsters erblickte, einsah, daß er immer [31] nur Soga geliebt hatte – die zwei Zäpfchen in ihrer Kehle, ihr Blut, das in seinen Adern pulsierte, ihre Hände, die ihn zu tragen und zielgenau auszurichten wußten. Er hatte nie mit ihr geschlafen, und nun begehrte er sie zum erstenmal. Aber Laden und Spannen gehören zu den Handgriffen, die kein Mensch aufhalten kann, gewiß nicht derjenige, der sie vornimmt, und so sah der Herzog sich die Pistole laden und spannen und seinen Arm in den der Baronin schlingen, ehe er lächelnd abdrückte, wohl wissend, daß das versprengte Hirn zwar sein Hirn, sein Blut aber das der Geliebten war.

[32] 1

Am 12.Juli 1927, kurz vor drei Uhr nachts, fuhr unvermutet die elegante leichte zweirädrige Kutsche des griechischen Patriarchats durchs Jaffator hinaus. Das bekannte Gespann – der Patriarch, sein arabischer Kutscher und das Lipizzanerpferd – waren nicht mit von der Partie. Zwei kleine Kinder auf der Kutschbank hielten die Zügel, und zwischen den hölzernen Deichseln legte sich eine große, blonde, breitschultrige Frau von hübscher Gestalt ins Geschirr.

Ein paar Stunden zuvor, als die Dunkelheit sich über Jerusalem senkte, hatte noch kein Mensch geahnt, welche Überraschungen sie unter ihren Fittichen barg. Wie alle Nächte hatte auch diese mit dem ortsüblichen prächtigen Sonnenuntergang eingesetzt, worauf die Stadt sich eiligst in ihre berühmte Finsternis hüllte und so tat, als sei sie in Träume vertieft. Ihren kreidigen Körperfalten entströmte ein Geruch nach Urin und Asche, faulenden gelben Trauben und dem Moder der Zisternen. Und schon folgten die übrigen Flitter der Nacht: Weissagungen im Schlaf, hastiges Ächzen zur Beschleunigung des Endes, hungriges Jammern von Katzen und Waisen, Wünsche und Hoffnungen.

Alles wartete.

Vor dem Kischle-Gefängnis marschierte der britische Polizist auf und ab dem Ende seiner Wache entgegen. Der zwergenhafte Bäcker des armenischen Viertels harrte dem Aufgehen seines Teiges; die Zettelchen in der Westmauer dem Engel mit dem Seidenbeutel; die ausgetrockneten Zisternen den Regentropfen; die Sammelbüchsen dem Klingeln von Münzen.

Die Zeit, »die große Lehrmeisterin«, bewegte sich langsam.

Die Antiquitätenhändler warteten auf Sammler; die grauen Felsen auf die Meißel der Steinhauer; die Frauen im Weltkrieg [33] Verschollener auf Rückkehr und Erlösung. Am Felsendom patrouillierten die mauretanischen Wächter, brüllten aus tiefster Brust, übten sich im Erdrosseln und warteten auf den Ungläubigen, der es wagen sollte, heraufzukommen und den Berg mit dem Hundegeifer seiner Seele zu verunreinigen.

Auch die Toten, »die Haupteinwohnerschaff der Heiligen Stadt«, streckten wartend die Knochenhände nach einer milden Gabe von Haut und Fleisch aus und richteten leere Augenhöhlen auf die Endzeit, diesen erdichteten Horizont, an dem Raum und Zeit zusammenlaufen.

In seiner verborgenen Höhle reckte sich der König auf seinem Lager, knirschte und klapperte mit den Rippen. Ein leichter Pesthauch wehte durch die Erdgänge, schlug die Saiten der Harfe, die über seinem Haupte hing, zerzauste die roten Haarreste, die ihm am Schädel klebten, prüfte die Schneide seines Schwertes und die Glätte seines Schildes. Aber das Kind, das ihm den Krug belebenden Wassers an die Kiefer heben, dieser unschuldige, besorgte Knabe, der seine kleine Hand in seine verweste legen und ihn aus dem Grab zu seinem harrenden Volke hinausführen würde – auch er zögerte noch und ließ auf sich warten.

Im Osten, hinter dem Ölberg und den Felsen des Asasel, wartete indes ein neuer Tag auf seine Geburt. Der 12.Juli 1927 schniegelte und bügelte sich zu Ehren seines Eintritts in die erhabene Geschichte Jerusalems. Die Stadt, deren Gelenke und Einwohner bereits ihre Flexibilität eingebüßt hatten, deren Glieder von Steingeschwüren überwuchert und deren Nächte von glanzvollen und schmerzlichen Erinnerungen geplagt waren, harrte des großen Rucks, des befreienden Abhebens, des himmlischen Fluggebrauses.

[34] 2

Und plötzlich kam in furchtlosem Ungestüm jene leichte Kutsche aus dem Jaffator gefahren, die Seitenwände mit glitzernden Kreuzen bemalt, der Innenraum mit schwarzem Tuch ausgeschlagen, die beiden leisen Räder wohlgeschmiert, und zwischen den polierten Deichseln die schöne, kräftige Frau eingespannt. Ihre beiden kleinen Söhne, der eine rothaarig und stämmig wie die Mutter, der andere zart und dunkel, saßen auf dem Kutschbock und hielten vierhändig die Zügel. Beide waren mit dem weit offenen, staunenden Blick Kurzsichtiger gesegnet und trotz ihres unterschiedlichen Äußeren als Zwillinge zu erkennen.

In der Kutsche lag, gefesselt und geknebelt, ihr Vater, der Bäckergeselle Abraham Levi, voll Ärger und Schmerz. Niemals war er zu spät zur Arbeit in der Bäckerei erschienen. Seitdem man ihn im Alter von zehn Jahren ausgeschickt hatte, um zum Unterhalt der Familie beizutragen, war er immer pünktlich zur Stelle gewesen, hatte noch vor Eintreffen des Meisters die Hefe angesetzt, das Feuer entzündet und das Mehl gesiebt. Jetzt, dachte er aufgebracht, warteten dort alle auf ihn – ein wütender Patron, nervöse Hefe, ein kalter, besorgter Backofen –, während er, Abraham Levi, wie ein Opferlamm in der beweihräucherten Priesterkutsche befördert wurde.

Klein und schmächtig, mit leeren Mehlsäcken zugedeckt und vor hilfloser Wut schäumend, verfluchte Abraham den Tag, an dem er seine Frau aus Galiläa nach Jerusalem geführt hatte. Ihre Gewohnheiten – das Gebaren einer brünstigen Stute, schimpften die Nachbarinnen – hatten bereits seine Kräfte aufgerieben, seine Geduld erschöpft und ihm einen schlechten Ruf in den Höfen des jüdischen Viertels, ja in ganz Jerusalem eingebracht. Seine Gemeindegenossen mieden ihn wegen seiner Ehe mit dieser Chapachula, die Aschkenasen führten üble Reden über ihn, weil er in eine Proselytenfamilie eingeheiratet hatte, und sogar die [35] leichtfertigen jungen Moslems, die verbotenen Arrak in den Kaffeehäusern von Mustafa Rabia und Abuna Marco tranken, machten sich über ihn lustig.

»Alta, alta es la luna«, sangen die jungen Flegel Abraham zum Spott in Ladino, wenn sie ihn auf der Straße sahen, und ließen die roten Feze um die steifen Zeigefinger kreiseln. »Hoch, hoch ist der Mond«, war auf seine kleine Gestalt und die weiße Haut seiner Frau gemünzt, die ihnen mit ihrer Schönheit die Leibesruhe störte, ihnen in ihren Träumen erschien und ihre Laken mit bleichen Schandflecken versah.

Auch Bulisa Levi, Abrahams mürrische Mutter, tat kein Auge zu. »Bei meiner Schwiegertochter kauft man entweder Käse oder bezieht Prügel«, stöhnte sie. »Erst wenn ich weiße Raben sehe, Abraham, erst dann werde ich Ruhe finden vor der Frau, die du mir gebracht hast.«

Ihre Vorfahren waren zwar nur arme Tuchfärber gewesen, aber bereits zu Zeiten Kalif el-Walids in die Stadt gekommen. »Valero? Eljaschar? Wer sind die denn schon?« schnaubte sie und blies ihre feisten Wangen auf. »Wir sind die fünfzehnte Generation in Jerusalem, und die sind erst vor hundert Jahren hergezogen.«

»Somos Abarbanel, wir sind vom Stamme Abarbanel«, spottete er hinter ihrem Rücken, aber Bulisa Levi rauschte, ihre mächtigen Pobacken schwenkend, hinaus. Jahrelang hatte sie die ihr anvertraute Familienehre gehütet und gepflegt, bis diese Caballa, diese ungebärdige Stute, ankam und sie in einen elenden Scherbenhaufen verwandelte. Ja, damit nicht genug, weigerte sich diese Angeheiratete in ihrer derben, dummen, grobschlächtigen Art auch noch, ihrer Schwiegermutter – nach Art der guten Schwiegertöchter – die Wasserpfeife zu stopfen und anzuzünden. Dafür drosch sie auf den talmudgelehrten Nachbarssohn ein, der sich am Hoftor an ihr rieb, übergab sich auf den Boden, wenn man sie aufforderte, Fleischgerichte für die Familie zu kochen, und aß selbst nur Ricottakäse, Rohkost und süßen Milchreis mit Zimt.

[36] »Princesa de sutlatz, bei der ist das ganze Jahr über Wochenfest«, nörgelten die weiblichen Verwandten und die anderen Frauen des Hofes an der Zisterne. »Trinkt den ganzen Tag bloß Milch, auch wenn sie gar nicht krank ist.«

Ging die Proselytin, in Begleitung des treuen, bissigen Gänserichs, den sie aus Galiläa mitgebracht hatte, durch die Kopfsteingassen, bahnte sich ihren Weg durch das Labyrinth der guten Sitten und löblichen Tugenden, so spürte sie die prüfenden Augen, die ihre Größe und Figur taxierten und ihr Löcher in die Haut starrten – staunende, begierige, neugierige oder feindselige Blicke. Die Passanten drückten sich vor ihr an die Wände. Die einen mit schlüpfrig bösem Grinsen, die anderen mit sehnlich verhaltenem Atem und wieder andere mit gezischtem Fluch. Und sie, ein verlegenes Zucken um die Mundwinkel, ließ die breiten Schultern hängen, als wolle sie sich kleiner machen.

Ihre grauen Augen ärgerten die Frauen durch den weiten Abstand zwischen ihnen – Zeichen für eine völlig regelmäßige Periode sowie für gesunde Lungen und Zähne. Die Männer wurden durch ihre dicken hellen Brauen aufgewühlt. Alle wußten, daß solche Brauen von üppigem blondem Schamhaar zeugten, wie man es seit Kreuzfahrerzeiten nicht mehr in der Stadt gesehen hatte, aber nur der armenische Photograph Pagur Dadurian hatte den Beweis dafür.

Dadurian war bei dem ersten armenischen Photographen, dem berühmten Mönch Esau, in die Lehre gegangen, der die bekannte Serie von Daguerreotypen auf dem Zionsberg hinterlassen hatte. Anders als sein großer Lehrmeister begriff Dadurian, daß sich mit der Photographie auch Geld verdienen ließ. Er gründete das »Studio Dadurian« beim Anglikanischen Bogen, photographierte Hochzeitspaare, retuschierte Muttermale auf den Portraits von Kadis und Rabbinern und verkaufte Postkarten an heiligkeitstaumelnde russisch-orthodoxe Pilger und orientbegeisterte englische Touristen. Zu diesem Zweck engagierte er einen Trupp [37] Beduinen zum Modellstehen und photographierte eine Postkartenreihe mit dem Titel »Types du Jerusalemme«. Mal verkleidete er sie als würdige Korangelehrte, mal als jüdische Schächter aus dem Hadramaut, mal als Wahrsager aus dem fahrenden Volk der Zigeuner. Entsprechend geschminkt konnten sie wahlweise den heiligen Jakobus und seine jungfräulichen Schwestern oder Mose mit Jitros Töchtern verkörpern.

Eines Tages jedoch reiste Dadurian nach Budapest, woher er eine riesige, moderne Kamera nebst einer freizügigen Photoserie mitbrachte, die bewies, daß der neue Photoapparat »durch die Kleider gucken« konnte. Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und sobald Dadurian mit seiner schamlosen Kamera nur auf die Straße trat, flüchteten die Frauen kreischend in ihre Häuser und schlossen die eisernen Läden in dem naiven Glauben, die können sie vor der Kraft der Linsen schützen.

»Sag nur, ob ja oder nein!« bestürmten ihn die Männer, die im Studio Dadurian zusammengelaufen waren, und einige boten sogar Geld dafür an. Aber Dadurian machte eine geheimnisvolle Miene, ließ seine gepeinigten Verhörer im Feuer der Mutmaßungen weiterbraten und verkündete, das Bild »der blonden Jüdin« werde er niemandem zeigen.

3

Es war drei Uhr morgens. Die Frau manövrierte die Kutsche rückwärts an die Mauer und blickte vorsichtig ringsum. Ihr Blick blieb an ein paar Fellachen hängen, die frühzeitig in die Stadt gekommen waren und auf die Öffnung der Märkte warteten. Sie hatten bereits die Steigen voll Tomaten und Trauben von ihren Eseln abgeladen, deren Vorderläufe aneinandergefesselt und ihnen Futter- und Dungsäcke vor Schnauze und Hintern gebunden. Nun kauerten sie an dem Graben vorm Jaffator, zogen die Burnusse enger [38] um den Körper, rauchten und kochten auf einem kleinen Reisigfeuer Kaffee.

Drei Stunden vorher hatte sie sich in den Hof des Patriarchats gestohlen. Durch die Fenster konnte sie die achtzehn Mitglieder der heiligen Synode sehen. Sie waren zur mitternächtlichen Beratung zusammengekommen, nippten Cognac, hatten Priestergürtel und Haarknoten gelöst und lästerten über die lockeren Sitten der koptischen Mönche. Im Schutz ihres brüllenden Gelächters hatte sie die Kutsche fortgezerrt, und nun wurde sie besorgt und ungeduldig. Ihr war klar, daß der griechische Patriarch am Morgen zum Hochkommissar eilen und sich dort, wehleidig mit seinen Gewändern raschelnd, beklagen würde, worauf der Hochkommissar ihr die gesamte britische Polizei auf die Fersen hetzen würde.

Die Esel schüttelten die Hälse, brüllten und sprangen in unbegreiflicher Angst auf der Stelle. Als die Fellachen aufstanden, um sie zu beruhigen, entdeckten sie die Kutsche und die Frau zwischen ihren Deichseln. Böse Geister, Dämoninnen und Lilits geisterten seinerzeit durch die Straßen Jerusalems und die Phantasie ihrer Anwohner. In den Sommernächten krochen sie aus dem Hisdai-Teich, aus den unterirdischen Gängen des Haggai-Viertels und aus den Kellern des Roten Turms, um frische Luft zu schnappen und Schabernack zu treiben. Sie brachten Rabbiner und Nonnen auf den glatten Stufen zu Fall, stahlen Lebensmittel aus den Drahtkästen, die man außen vors Fenster hängte, drangen in die dürren Schöße unfruchtbarer Frauen und tobten durch die Träume schlummernder Kinder. Die junge Frau, die sich die Fellachen vom Hals schaffen wollte, stampfte wütend mit dem Fuß, ließ die Deichseln der Kutsche sinken, reckte den Hals und stieß ein grauenhaftes Wolfsgeheul aus.

Furchtbares, tiefes Donnergrollen antwortete ihr auf der Stelle. Mächtige Quader polterten von der Mauer herab. Furchtschreie von Rindern, Menschen, Hähnen und Hunden erhoben sich [39] ringsum. Fledermaus- und Taubenschwärme flatterten aus den Klüften der Stadt, entflohen ihren geborstenen Türmen und toten Höhlen.

»Al-a’amora al-beida«, schrien die Fellachen, »die weiße Dämonin!« Sie warfen ihre Blechtassen fort und stoben wie aufgescheuchte Stieglitze davon.

»Schnell rein«, befahl die Frau den kleinen Zwillingen. Momentan war sie selber erschrocken, denn es schien auch ihr, als habe ihr Geheul die Erde entfesselt. Doch gleich fing sie sich wieder, ihre Augen wurden starr vor wütender Entschlossenheit, und eine Furche bildete sich zwischen ihren Brauen. Der Rotschopf kroch sofort entsetzt ins Innere der Kutsche, verschwand hinter dem Stoffverdeck bei seinem gefesselten Vater. Sein Bruder sperrte die schwarzen Augen noch weiter auf und blieb auf der Kutschbank sitzen.

Die junge Mutter rückte sich die Zügel auf den Schultern zurecht, hob die Holzdeichseln auf und umklammerte sie mit doppelter Kraft. Dann holte sie tief Luft und trabte los. Mit langen, leichten Schritten eilte sie dahin, vorbei an bröckelndem Gemäuer, unter einem Hagel von Steinen und Flüchen, setzte über Gruben, die sich unter ihren Füßen auftaten, zerriß die Geruchsschleier, die die Stadt einhüllten – Dünste, die aus brennenden Backöfen, zerschellenden Gewürzgläsern, überquellenden Abwasserkanälen und den Kaffeelachen früher Beter aufstiegen. Sie, die nur Milch trank, haßte die Jerusalemer Sitte, den Tag mit einer Tasse Kaffee zu beginnen, und jetzt freute sie sich über die Bestürzung all ihrer Hasser. »Trink, trink einen kafeiko, Chapachula«,hatte Bulisa Levi jeden Morgen zu ihr gesagt, wobei sie mit ihren knochigen Kiefern aufgeweichte Biskotios zermalmte, die sie vorher in die Tasse getaucht hatte. »Trink, Alokada, damit du endlich mit Gottes Hilfe richtig im Kopf wirst.«

Nur zehn Sekunden hatte Jerusalem gebebt. Das dumpfe Grollen war schon verklungen, aber die Steine rollten noch immer, als [40] seien sie zum Leben erwacht. Die Geschichte der Stadt wurde wie ein Deck Karten gemischt. Altarsteine vermengten sich mit Mauersteinen, Katapultgeschosse mit Mosaikscherben und Bädersitzen. Schlußsteine wurden zu Ecksteinen, Säulen zu Schutt, Zimmerdecken zu Fußböden. Auf dem Ölberg purzelten die Grabsteine wie Bauklötze, tauschten unter Krachen und Klirren Tote aus.