20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

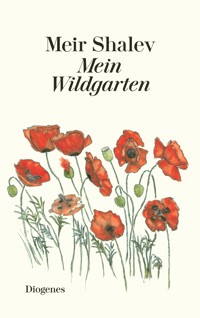

Um sein Haus im Norden Israels hatte Meir Shalev einen Garten – mit lauter wilden Blumen, Sträuchern und Bäumen, die er liebevoll hegte und pflegte. Jede Pflanze, die heranwuchs, jedes Tier, das ihm im Garten begegnete, löste Gedanken, Erinnerungen, Geschichten über Natur und Kulinarik aus, über Geschichte und Gegenwart, Mensch und Kreatur, Liebe und Literatur. Ein Selbstporträt des Künstlers als Gärtner, voller Lebensweisheit und Humor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Meir Shalev

Mein Wildgarten

Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama

Mit 40 Illustrationen von Refaella Shir

Diogenes

Für Hadas und für Sali

{9}Anstelle eines Vorworts

An einem frühlingshaften Samstagmorgen, als ich gerade eine Kühltasche packte und die Landkarte studierte, um zu überlegen, wo der Ausflug hingehen sollte, hörte ich Stimmen aus meinem Garten.

Eine Männerstimme rief: »Bleibt stehen! Genau da! Stehenbleiben!«

Eine junge Frauenstimme fragte: »So?«

Die Männerstimme antwortete: »Lehn dich ein bisschen an ihn …«

Eine Frauenstimme dirigierte: »Schau sie an, damit man sieht, dass du sie liebst.«

Ich lugte durch die Ritzen der Jalousie und sah eine Art großes weißes Segel im roten Meer meiner Mohnblumen lavieren. Ich öffnete sie ein wenig und erkannte, dass das Segel ein Brautkleid war, und darin steckte eine Braut: eine große und auf ihre Weise auch schöne junge Frau. Neben der Braut stand der Bräutigam: ein kleiner, schmächtiger junger Mann, sorgfältig gekämmt und nicht ganz so sorgfältig rasiert, in einem engen weißen Anzug, spitzen weißen Schuhen und weiß-goldener Krawatte. Ein »komischer Mensch«, wie man bei uns in der Familie früher zu sagen pflegte.

Auch ein Kameramann war dabei, Jossi, und ein {10}Fotograf, Pejssi, und dazu ein Tontechniker und eine Visagistin und zwei ältere Frauen, die eine groß, die andere klein, vermutlich die beiden Mütter, und sie alle zertrampelten den Klatschmohn und die Lupinen und die Kornblumen, die ich in meinem Garten ziehe.

Ich ging hinaus und rief: »Was macht ihr da?«

Der Trupp starrte mich aus sechzehn verblüfften Augen an.

»Würden Sie uns bitte nicht bei der Arbeit stören?«, sagte der Kameramann, und der Fotograf schimpfte: »Der sieht nicht mal, dass hier fotografiert wird …!«

»Ihr seid in meinem Garten und zertrampelt mir die Blumen«, gab ich laut zurück.

»Siehst du hier einen Garten?«, fragte die kleine Schwiegermutter die große.

»Nein«, sagte die Große zur Kleinen, »mir sieht das nach freier Natur aus.«

Der Bräutigam fasste Mut: »Mein Bruder hat sich hier vor zwei Wochen fotografieren lassen, und keiner hat was gesagt.«

Insgeheim überlegte ich: Wer von den beiden Frauen ist seine Mutter? Die kleine, die ihm ihren Wuchs vererbt hat? Oder die große, die er so liebt, dass er sich eine Frau nach ihren Maßen ausgesucht hat? So ist des Menschen Herz: Ein schwerer Schuh zertritt seine Blumen, und er wälzt sachfremde Gedanken.

»Sehr richtig«, erklärte die Große und beantwortete unabsichtlich meine stille Frage: »Zwei Söhne in einem Monat bringe ich unter die Haube.«

Ich sagte: »In drei Minuten gehen die Sprinkler der {11}automatischen Bewässerungsanlage an, und dann werdet ihr mal sehen, ob das hier freie Natur ist oder ein Garten.«

Ich habe keine Sprinkler im Garten, aber die Angst um Geräte, Make-up, Frisuren und Galakleidung wirkte augenblicklich: Mütter, Brautpaar und Kamerateam machten sich hastig aus dem Staub, und ich ging mit stolzgeschwellter Brust zurück ins Haus. Nicht alle Tage erntet ein Hobbygärtner solch ein Kompliment – dass ein Brautpaar von weither kommt, um sich zwischen den Blumen seines bescheidenen Gartens ablichten zu lassen.

{12}Ein neues Zuhause

Inmitten des Gartens steht das Haus, in dem ich wohne. Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich es zum ersten Mal sah. Auf der Suche nach einem Eigenheim außerhalb der Stadt reiste ich damals zwischen Moschawot und Moschawim umher, guckte, klopfte an Türen, fragte Lebensmittelhändler und traf Bauernverbandssekretäre, sprach mit Vätern und Müttern und tuschelte mit Söhnen und Töchtern. Ich sah so einige Häuser, die in Frage kamen, aber dieses liebte ich auf den ersten Blick: ein einfaches, kleines Haus von der Sorte, wie man sie früher für Neueinwanderer baute. Ein sieches Rasenstückchen davor, Dornen und dürre Gräser ringsum und ein paar Zier- und Obstbäume, teils halb verdurstet.

Das Haus stand an einem Hang, der von der Straße nach hinten abfiel. Ich ging hinunter und um das Haus herum – und siehe da, eine Überraschung: weites Land bis zum westlichen Horizont. Im Vordergrund zwei bebaute Felder mit einigen schlanken Zypressen am Rand, dahinter zwei bewaldete Höhenzüge, impressionistisch dicht gesprenkelt mit allerlei Grünschattierungen: das Hellgrün der Tabor-Eiche, das Dunkelgrün der Kermes-Eiche, hier und da das glitzernde Grün eines Johannisbrotbaums und dazu das Grün der Terebinthen – das leicht verblichene der {13}Palästina-Terebinthe und das kräftigere der Mastix-Terebinthe. Und hinter alledem, im Sommerglast des Emek, der vertraute, bläuliche Höhenzug von einem Ende des Horizonts zum anderen – der Karmel. Von welchem Emek, welchem Tal, hier die Rede ist? Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber wer »das Emek«, mit bestimmtem Artikel, sagt, meint stets das Emek Israel, die Jesreelebene.

Ich drehte mich um und betrachtete das Haus nun auch aus dieser Perspektive. Wegen seiner Hanglage ruhte es hinten auf schlanken Betonpfeilern, die einen Zwischenraum zwischen Haus und Erdboden schufen. Jemand hatte dort einen Hühnerkäfig aus Draht aufgestellt. Ich lugte hinein und sah vier kleine, gefiederte Kadaver, so trocken wie der Blechtrog daneben. Als dieser Jemand weggezogen war, hatte er die Hühner im Käfig einfach verhungern und verdursten lassen. Doch das Haus erfüllte mich mit der Freude aufkeimender Liebe, und nicht einmal diese Bosheit tat ihr Abbruch.

Ich musterte die Bäume und Sträucher ringsum: ein alter Birnbaum, ein siecher Zitronenbaum, ein schattenspendender Pekannussbaum, ein Paternosterbaum und eine Jakaranda, zwei Eichen und drei Terebinthen. Auch ein zäher, hoher Feigenkaktus wuchs dort sowie eine saftige Hanfpflanze, deren frisches Grün von der braunen und gelben Umgebung abstach. Ich fragte mich: Wer pflegt und gießt sie so hingebungsvoll? Vor dem Haus standen zwei Feigenbäume, die bereits Früchte angesetzt hatten, aber im Näherkommen sah ich die unheilverkündenden Häuflein frischen Sägemehls am Boden. Bei eingehenderer Untersuchung der Stämme entdeckte ich auch die Öffnungen der Gänge, die {14}die Larven der Bockkäferart Batocera rufomaculata gegraben hatten, Anzeichen für den lauernden Tod in ihrem Mark, der die Feigenbäume dereinst zu Boden zwingen würde.

Der ganze Garten würde sichtlich viel Planung und Arbeit erfordern. Doch ich hatte, bei aller Liebe zur Natur, sehr wenig Erfahrung im Gärtnern – eigentlich nur die Erfahrung des Beobachters: bei meinem Großvater in Nahalal und bei meiner Mutter, seiner Tochter, in Jerusalem.

Mein Großvater war ein passionierter Gärtner und hatte auf seinem Land Reben, Obstbäume und einen Zitrushain gepflanzt. Ich beobachtete ihn gern, wenn er seine Weinstöcke ausdünnte und beschnitt. Seine Gesten faszinierten mich. Ich war ein kleiner Junge und konnte es nicht in Worte fassen, spürte jedoch, dass die Handgriffe eines guten Handwerkers die schönsten Bewegungen des menschlichen Körpers sind. Noch heute sehe ich einem Schreiner, Schlosser, Hufschmied, Steinmetz oder Bäcker gern bei der Arbeit zu – viel lieber als Sportlern oder Balletttänzern.

Mein Großvater war in einer chassidischen Familie in der Ukraine aufgewachsen und tauschte, kaum mündig geworden, seine Religion vom Dienst an Gott gegen den Dienst an der Erde ein. Aber er vergaß nicht, was er gelernt hatte: Auf seinem Hof pflanzte er, neben seinem Weingarten, als Erstes einen Oliven-, einen Granatapfel- und einen Feigenbaum. Nicht zufällig zählen diese Obstbäume zu den »sieben Arten«, mit denen laut der Bibel das Land Israel gesegnet ist. Beim Wohnhaus pflanzte er einen Orangen- und einen Grapefruitbaum, zwei weitere {15}Granatapfelbäume und einen unglaublichen Baum, der Orangen, Zitronen, Klementinen und noch eine Zitrusfrucht trug, ich weiß nicht mehr, welche – vielleicht Grapefruits, oder auch, glaubt man meiner fabulierfreudigen Familie, Avocados oder Tomaten. So oder so versetzte mich dieser Baum in Staunen und Aufregung, und mehr noch die Antwort meiner Mutter auf meine Frage, wie ihr Vater ihn zuwege gebracht habe: »Er ist ein Zauberer«, sagte sie. Jahre später erfuhr ich, dass es sich um ganz gewöhnliches Aufpfropfen auf einen Wildorangenstamm handelte, aber ihre Antwort hatte schon bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.

Sie selbst hatte einen kleinen Garten in Jerusalem, wo wir im Viertel Kiriat Mosche wohnten. Als wir dort hinzogen, war ich vier Jahre alt. Die Wohnsiedlung war gerade erst fertig geworden und glich immer noch einer Baustelle. Bäume und Blumen wuchsen noch keine dort, aber vor unserem Wohnblock gab es einen Streifen Land, der in kleine Parzellen unterteilt und für Gärten gedacht war, und nach hinten lag karstiger Boden. Meine Mutter ging, ganz im Geist der Frühzionisten, sogleich daran, die Sümpfe trockenzulegen und die Wüste zum Blühen zu bringen: Im Vorgarten pflanzte sie Dahlien, Chrysanthemen, Freesien, hübsche kleine Sträucher, die »Sommerzypressen« genannt wurden – eine damals häufige und beliebte Zierpflanze, die man heute kaum noch sieht –, und dazu Dreimasterblumen, die ihrem hebräischen Namen »wandernder Jude« alle Ehre machten, da sie sich schnell ausbreiteten und die steinerne Einfriedung zum Bürgersteig überwuchsen.

Tröpfchenbewässerung kannte man damals noch nicht. Meine Mutter grub Bewässerungspfannen und Furchen {16}und goss ihren Garten mit Schlauch und Gießkanne. Damals herrschte ein Brauch, der mit dieser Bewässerungsweise verschwunden ist: Passanten traten heran, um Wasser aus dem Schlauch zu trinken. Manche führten das Ende an den Mund, andere hielten die hohle Hand darunter und tranken daraus. Erstere »trinken wie Städter«, befand meine Mutter mit der Geringschätzung einer Frau aus dem Moschaw, und Letztere »können richtig trinken«. Jedes Kind der Wohnsiedlung hatte damals am Schlüsselring auch einen Vierkantschlüssel in der Hosentasche, um Gartenhähne zu öffnen und zu schließen. So – aus der hohlen Hand – stillten wir unseren Durst mittags auf dem Heimweg von der Schule. Manche Gartenbesitzer empfingen uns freundlich, andere jagten uns mit Schreien und Drohungen fort.

Hinterm Haus legte meine Mutter noch einen kleinen Garten an, ganz anders als der vordere. Es gab dort eigentlich nur ein paar Quadratmeter felsigen Boden, aber sie war an Schwerarbeit gewöhnt, wollte und konnte säen und setzen. Sie karrte Schubkarre um Schubkarre Erde vom nahen Acker herbei – heute stehen da ein paar Wohnhäuser und die Jeschiwa »Merkas HaRav« – und reicherte sie mit Mist von den Kühen an, die damals in kleinen Ställen in Givat Schaul wohnten und hinter unserem Haus weideten. Sie pflanzte einen Pflaumen- und einen Granatapfelbaum, und in die Felsritzen steckte sie Knollen und Samen von Alpenveilchen. Unser Nachbar, der Lehrer und Naturforscher Amotz Cohen, pflanzte Reben auf dem Nebengrundstück, friedete es mit einer Kaktushecke ein, und langsam nahmen die beiden Gärten Gestalt an.

{17}Ich betrachtete erneut das Haus, das ich gefunden hatte, und das Grundstück ringsum und bedauerte, dass meine Mutter, mein Großvater und mein Nachbar mir nicht mehr mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten. Aber wenige Tage nach dem Hauskauf schaute einer der Alten des Ortes vorbei, und er wurde mir in der Folge zur unschätzbaren Stütze. Er hieß Josef Se’ira und stammte, wie die meisten Gründer des Dorfes, aus Rumänien. Darauf verwies auch sein Kosename: »Pui« – Küken auf Rumänisch.

Ein paar Jahre später starb Pui. Ich habe ihn in bester Erinnerung und vermisse ihn. Er war ein gebildeter und amüsanter Mann, ein sentimentaler Zyniker, begnadeter Kunstmaler und Experte für Obstbäume. Bei unseren Treffen lehrte er mich einiges über die Geschichte »Groß-Rumäniens«, wie er seine geliebte Heimat nannte, trank dabei Ţuică und spielte phantastisch Backgammon.

Bei seinem ersten Besuch hatte er eine Säge dabei und riet mir, alle toten Zweige des Zitronenbaums zu entfernen: »Alles ab! Keine Angst! Wächst wieder nach. Wenn wir uns doch bloß auch alles Abgestorbene von der Seele und vom Leib schaffen könnten!« Ich tat wie geheißen und grub für den Zitronenbaum auch eine große Bewässerungspfanne – »Ihr Durchmesser muss so groß sein wie derjenige der Baumkrone.«

»So groß?«, fragte ich.

»Ich muss mich über dich wundern, du stammst doch aus einer Bauernfamilie«, sagte er. »Haben sie dir nicht erzählt, dass in der Erde noch ein Baum wächst? Seine Zweige sind die Wurzeln, und er wächst umgekehrt!«

So beschnitt und bewässerte ich den Zitronenbaum, und {18}er erholte sich – richtete seine welken Blätter wieder auf, ließ neue sprießen, bekam Blüten und vergalt mir Gutes mit Gutem: mit einer Fülle mickriger Zitronen, die schmackhafter waren als alle, die ich je probiert hatte.

Danach schnitt und entsorgte ich sämtliche trockenen Gräser und Dornen, mähte und bewässerte den Rasen, um auch ihn wiederzubeleben, und pflanzte eine Bougainvillea-Hecke als Abgrenzung zur Straße. Aber der Sommer ging zu Ende, der Herbst zog ein, gefolgt von meinem ersten Winter im neuen Haus. Regen fiel, und die Samen der Dornen und Disteln, Malven, Gräser und Quecken und all der Pflanzen, die unsere biblischen Vorväter als »Dornen und Nesseln« bezeichneten, ohne dass wir wüssten, welche Arten sie meinten, keimten erneut.

Ich fühlte mich wie Jason, umgeben von Feinden, die aus den ausgesäten Drachenzähnen erwuchsen. Offensichtlich stand mir ein langer, schwerer Kampf gegen starke und entschlossene Gegner bevor, die nicht so schnell aufgeben würden. Doch einige Wochen später erblühten bei meinem Haus plötzlich einige Alpenveilchen, eine einzelne Narzisse lugte hervor, und im Nachbargarten gab es eine atemberaubende Überraschung: Hunderte Kronen-Anemonen blühten dort auf, färbten ihn rot und machten mein Nordfenster zum Rahmen eines herrlichen Bildes.

Als die Blütensaison endete, bat ich um Erlaubnis und sammelte dort Anemonensamen. Alpenveilchensamen holte ich vom nahen Friedhof, Zwiebeln des Hyazinthen-Blausterns sowie Samen von Klatschmohn, Kornblume und Lupine aus dem Garten eines Freundes. Buschwindensamen nahm ich von den Sträuchern, die man damals an den {19}Rändern der Mautstraße Nr. 6 gepflanzt hatte und die dort aufgeblüht waren. Setzlinge von Salbei, Arabischem Bergkraut und Ysop kaufte ich in der Gärtnerei, ebenso wie violette und weiße Zistrosen. Fachleute sagen »weißliche« beziehungsweise »salbeiblättrige« Zistrosen, aber wir Laien nennen sie einfach nach der Farbe.

Weißliche und salbeiblättrige Zistrosen

Das war der Anfang. Seither habe ich meinen Garten um viele Wildpflanzen bereichert, manche gesät, andere gepflanzt. Mit der Zeit habe ich einige Übung im Gärtnern erworben, ohne es jedoch zum Gärtnermeister zu bringen. Vielleicht habe ich zu spät angefangen, vielleicht bin ich auch zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Deshalb ist dieses Buch weder ein Gartenratgeber noch ein Lehrbuch für Botanik oder Gartenbau. Es ist nur eine Sammlung von {20}Notizen über einen bescheidenen Wildgarten und den Gärtner, der ihn hegt und pflegt, einen Mann, der recht spät im Leben ein Hobby gefunden hat, vielleicht sogar eine neue Liebe.

{21}Meerzwiebeln

Heute sind Alpenveilchen und Meerzwiebeln die beiden Blumenarten, die, jede zu ihrer Jahreszeit, meinen Garten beherrschen. Beide sind Geophyten, das heißt, sie speichern Nahrung unter der Erde, Erstere in einer Knolle, Letztere in einer Zwiebel, und beide knospen und blühen Jahr für Jahr. Beide haben feine, zarte Blüten, sind jedoch kräftig, widerstandsfähig und langlebig. Und da sie mir beide lieb sind und wenig Pflege erfordern, sogar von Blindmäusen und Wildschweinen verschont werden, habe ich große Beete damit angelegt, die Auge und Herz erfreuen.

Eines bedaure ich jedoch: dass sie einander nicht blühen sehen können. Die Meerzwiebel blüht im Spätsommer und bildet ihre grünen Blätter nach der Blütezeit. Und das Alpenveilchen bekommt – abgesehen von einigen Ausnahmen, von denen ich noch erzählen werde – seine Blüten und Blätter gleichzeitig, im Winter.

Die Meerzwiebel bewundere ich besonders. Sie ist anpassungsfähig, robust und genügsam, gedeiht in Berg und Tal, in der Wüste und in Küstennähe, in Hitze und Kälte, Sonne und Schatten und auf allen Bodenarten. In der heißesten Jahreszeit, wenn alles ringsum gelb verdorrt oder staubgrau {22}ist und nur vertrocknete Dornen und dürre, rissige Erde sie umgeben, treibt sie einen starken, aufrechten Schaft mit einem leuchtend frischen Blütenstand am Ende. Und das geht rasant: Wenn die Meerzwiebel austreibt, schießt sie im neiderregenden Tempo von zehn bis fünfzehn Zentimetern pro Tag in die Höhe! Warum solche Anstrengung ausgerechnet in der heißesten, trockensten und härtesten Zeit des Jahres? Weil die Meerzwiebel eine kluge Pflanze ist: Sie blüht im Spätsommer, um nicht mit anderen Blumen um die Aufmerksamkeit der Insekten konkurrieren zu müssen.

Entgegen gängiger Auffassung treiben die Pflanzen ihre Blüten nicht, um das Herz der Menschen zu erfreuen oder – in Vasen gestellt oder zu Kränzen geflochten – der Liebsten überreicht zu werden. Die Blüten sind die Geschlechtsteile der Pflanze, und das Blühen dient der Fortpflanzung. Da sie sich jedoch nicht fortbewegen können, um einander zu treffen und zu berühren, brauchen die meisten von ihnen Insekten, die den Blütenstaub von der männlichen zur weiblichen Pflanze transportieren. Deshalb blühen sie zumeist im Vorfrühling und Frühling, wenn die Erde feucht und das Wetter freundlich ist und es nur so schwirrt und wimmelt von Insekten, die Blüten besuchen, ihren Nektar saugen, den Blütenstaub naschen und die nächste Pflanze damit bestäuben.

Das hat jedoch den Haken, dass in dieser Jahreszeit viele Pflanzen blühen und wetteifern: Wem wird es gelingen, mehr Insekten anzulocken? Sie legen sich mächtig ins Zeug und bieten verlockende Düfte, attraktive Formen und Farben und eine Fülle an Blütenstaub und Nektar auf. Verallgemeinernd lässt sich sagen: In der Fauna wirbt das {23}männliche Wesen um das weibliche, in der Flora werben beide Geschlechter um Käfer, Schmetterlinge und Bienen.

Die Meerzwiebel beschreitet einen anderen Weg: Sie meidet die blühende Menge und kommt im Spätsommer. Es ist zwar die heißeste und trockenste Jahreszeit, aber deshalb ist sie auch die einzige Blume weit und breit – oder fast. Bei mir im Garten blüht gleichzeitig eine bescheidene Narzisse namens Vagaria parviflora, deren ebenfalls kleine weiße Blüten nur schwach duften, muss sie doch genauso wenig in betörende Blüten investieren, um die Konkurrenz auszustechen. Die Insekten stürzen sich auf beide, und gelegentlich sehe ich auch Honigsauger-Vögelchen anfliegen. Sie balancieren wie Artisten auf den Schäften meiner Meerzwiebeln oder saugen den Nektar im Schwirrflug.

Ich nehme an, das Ganze hat noch einen Vorteil: Die Samen, die sich nach der Befruchtung entwickeln, brauchen nicht monatelang auf Regen zu warten. Sie reifen erst am Ende des Sommers und sind Sonne, Dürre und hungrigen Tieren nicht lange ausgesetzt.

Es ist nicht leicht, in dieser Hitze und Trockenheit Blüten zu treiben. Deswegen hat die Meerzwiebel eine große Zwiebel und dicke, tiefe Wurzeln, um Wasser und Nahrung aufnehmen und horten zu können. Ihre großen, grünen Blätter, die im Winter und Frühling Photosynthese betreiben und damit ihren Teil zur Ernährung beitragen, verdorren im Sommer völlig, damit die Pflanze durch sie kein Wasser verliert, und auch gegen hungrige Tiere weiß die Meerzwiebel sich zu schützen: Sie schmeckt übel und ätzend und enthält Giftstoffe. Nur Steinböcke knabbern gelegentlich an ihren Blattspitzen.

{24}Angesichts der zahllosen Meerzwiebeln in meinem Garten werde ich häufig gefragt, wo ich sie herhabe. Die – für viele überraschende – Antwort lautet: Die meisten habe ich gesät, aber auf einige stieß ich, als ein Abwasserrohr verlegt wurde, und einmal fuhr ich zufällig eine Straße entlang, neben der ein Bagger buddelte und massenweise Meerzwiebeln ausriss. Dort schnappte ich mir mehrere Dutzend Zwiebeln, ehe man sie mit Asphalt übergoss.

Als ich danach froh und glücklich heimfuhr, überlegte ich: Soll ich die ganze Ausbeute an einer Stelle einpflanzen? Einerseits sind diese Zwiebeln ja Verwandte und möchten sicher zusammenbleiben. Andererseits können manche sich vielleicht nicht mehr leiden und hätten lieber Distanz. Am Ende habe ich sie gefragt. Alle, die »zusammen« antworteten, pflanzte ich beieinander, und diejenigen, die »allein« oder »nicht neben der da« riefen oder einfach schwiegen, verteilte ich im Garten. Einige vergrub ich auf dem Friedhof von Nahalal zwischen dem Grab meiner Mutter und dem ihres Bruders Menachem. Ich meine, den beiden gefällt das, und offensichtlich gefällt es auch den Meerzwiebeln, denn sie blühten dort schon im ersten Jahr und vermehren sich seither rasant. Übrigens habe ich hinterher erfahren, dass Araber Meerzwiebeln auf Friedhöfen pflanzen, weil die weißen Blüten ihnen als Symbol für die reine Seele der Verstorbenen gelten.

Eine große Zwiebel wird meist schon im Sommer nach dem Einpflanzen am neuen Ort wieder blühen. Das ist hübsch und erfreulich, aber die selbst gesäten Meerzwiebeln sind mir noch lieber. Ich habe sie von der Saat bis zur Blüte begleitet, sie langsam wachsen sehen, habe gewartet, {25}bis sie reiften und blühten. Das ist kein Pappenstiel: Acht bis zehn Jahre dauert es von der Aussaat bis zur ersten Blüte! Im ersten Jahr lässt das Saatkorn ein einziges Blättchen sprießen, eine winzige, grüne Spitze, und bildet eine zarte, kleine Zwiebel. Jahr für Jahr wächst und gedeiht die Meerzwiebel, bekommt Wurzeln, die langsam dicker werden, immer mehr Zwiebelschalen unten und Blätter oben, und wenn die Zwiebel faustgroß ist, kann sie ihren ersten Blütenstengel treiben. Zehn Jahre geduldiges Warten, aber die erste Blüte lässt das Herz schier bersten vor Freude, wie die lang ersehnte Erfüllung einer Liebe.

Übrigens vermehren sich Meerzwiebeln nicht nur durch Samen und Baggerarbeiten, sondern auch durch die Entwicklung neuer Zwiebeln in der Erde. Eines Tages erhielt ich sogar einen wahrhaft explosiven Beweis dafür. Neben meine Haustür hatte ich zwei große Tontöpfe gestellt und mit je zwei Meerzwiebeln bestückt. Als ich eines Morgens, mehrere Jahre später, daran vorbeikam, hörte ich einen seltsam dumpfen, lauten Knall, und vor meinen Augen barst einer der Töpfe und verstreute seine Erde auf den Boden. Ich nahm die einst von mir gepflanzten zwei Zwiebeln heraus und entdeckte dabei eine dritte, die noch mit der einen verbunden war. Sie war gewachsen und gewachsen, bis ihr starker Druck den Tontopf sprengte.

Das Leben mit Meerzwiebeln hat mich gelehrt, dass die Blütenzahl variiert. Es gibt magere und fette Jahre. Eine Bauernregel besagt: Wenn die Meerzwiebeln früh blühen und viele Zwiebeln Stengel und Blüten treiben, wird es ein regenreicher Winter, und wenn sie nur dürftig blühen, droht Dürre. Mehrmals habe ich Vorhersagen anhand der {26}Meerzwiebeln in meinem Garten gewagt, sie sogar in der Presse veröffentlicht – und bisher recht behalten. Aber einige Botaniker haben mich hastig korrigiert: alles reiner Zufall. Die Blüte der Meerzwiebeln richtet sich nach dem vergangenen, nicht dem kommenden Winter. Eine Zwiebel, die genug Regen erhalten hat, wächst und treibt tiefere Wurzeln, bildet mehr und größere Blätter, die ihr mithilfe des Sonnenlichts Nährstoffe zuführen, sammelt ordentlich Kraft und kann darum beeindruckend blühen, aber das rührt von den Regenmengen der Vergangenheit und sagt nichts über die Zukunft aus. Ich hörte mir das ergeben an, räumte ein, dass es vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sicher stimmt, aber seit Jahren schon fallen meine Jahresprognosen genauer aus als die der Meteorologen, und Erfolg ist immer noch der beste Beweis, besonders wenn es sich um meinen Erfolg handelt.

Die Meerzwiebeln locken nicht nur Insekten, sondern auch andere kleine Lebewesen in meinen Garten – die Kindergartenkinder des Moschaws. Jahr für Jahr, Jahrgang für Jahrgang kommen sie mit ihrer Kindergärtnerin, um die Meerzwiebeln blühen zu sehen. Erst höre ich sie summend und schnatternd nahen, und dann sehe ich sie auch: Jungen und Mädchen von vier oder fünf Jahren, alle mit Sandalen, Shorts und Mützen, die der Kindergärtnerin nachlaufen wie Gänseküken ihrer Mutter.

Sie ruft: »Nicht anfassen, nur anschauen!« Und im Gegensatz zu der Braut, ihrer Mutter, dem Bräutigam, seiner Mutter, der Visagistin, dem Tontechniker, dem Fotografen und dem Kameramann, die meinen Garten zertrampelten, setzen sich diese Kleinen vorsichtig um die Meerzwiebeln {28}herum, und schon beginnt der gleiche Dialog wie im Vorjahr in den gleichen Reimen, die darauf beruhen, dass sich »jetzt« (achschav), »Meerzwiebel« (chazav) und »Herbst« (stav) im Hebräischen reimen:

Die Kindergärtnerin: »Wer blüht denn da?«

Die Kinder: »Die Meerzwiebel.«

Die Kindergärtnerin: »Und warum jetzt?«

Die Kinder: »Weil’s Herbst ist.«

Und dann singen sie gemeinsam das Lied An Rosch Haschana, an Rosch Haschana, in dem Naomi Schemer die blühende Meerzwiebel so schön als Kerze beschreibt: »An Rosch Haschana entflammt, wie ein helles Seelenlicht, die Meerzwiebel dicht an dicht.« Und tatsächlich: Wer die Meerzwiebel früh morgens oder gegen Abend hat blühen sehen, der weiß, dass im flachen Sonnenwinkel ihr weißer Blütenstand wie eine brennende Kerze leuchtet. Und wer dann das Reich der Meerzwiebeln in der Natur aufsucht, der weiß, dass er ein besonders großartiges Bild zu sehen bekommt.

Auch der Dichter Natan Yonatan schrieb in seinem Gedicht Die weißen Kerzen der Meerzwiebeln:

Wie schön dann die Kerzen der Meerzwiebeln,

die mit der Sonne erstrahlen und verlöschen.

Und in seinem Gedicht Es gibt Blumen schilderte er ihre Schönheit:

Sahst du, welche Schönheit,

erbebte im herbstlichen Wind?

{29}Ein goldenes Feld erlosch im Dunkel,

und entzündete der Meerzwiebel Kerzen.

Wegen ihrer leuchtenden Blüten, ihrer Höhe und Widerstandsfähigkeit benutzten unsere Vorfahren Meerzwiebeln zum Abstecken von Flurgrenzen. Die Rabbinen, die jüdischen Gelehrten des Altertums, sagten sogar, Josua, der Sohn Nuns, habe damit die Grenzen der Stammesgebiete markiert. Tatsächlich hat die Meerzwiebel als Grenzstein klare Vorteile: Sie ist billig, zäh und wächst nach jeder Katastrophe wieder nach. Außerdem hat sie einen besonderen Vorteil für Landwirte: Sie blüht gerade dann, wenn man die Feldgrenzen deutlich erkennen muss – in der Zeit des Pflügens, und nicht nur zur richtigen Jahreszeit, sondern auch zu den richtigen Tagesstunden: Früh morgens und gegen Abend, vor und nach der großen Hitze, wenn der Bauer auszieht, sein Feld zu pflügen, leuchten die Blüten der Meerzwiebeln und zeigen ihm sein Territorium an.

Einmal ging ich hinaus zu den Kindern, um sie zu begrüßen und dem Naturkundeunterricht, den sie in meinem Garten erhielten, zu lauschen: »Jeden Tag erblühen etwa fünf neue Blütenringe um den Stengel«, hörte ich die Kindergärtnerin ihnen erklären, »am nächsten Tag welken sie, und die fünf Ringe darüber blühen auf.« Sie zeigte ihnen die heutigen Blüten und die, die morgen kommen würden, und diejenigen, die schon verblüht und welk waren und bald Samen geben würden.

Warum sollen vierjährige Jungen und Mädchen das alles wissen? Eigentlich ist es nicht so wichtig. Auch ohne dieses Wissen können sie zu gesetzestreuen Bürgern und guten {30}Fachleuten heranwachsen, die vielleicht sogar eine neue App erfinden und die Menschheit damit retten. Doch ein Kind, das diese Dinge mit vier Jahren lernt, wird mit sechs Jahren ein besserer Mensch sein, und diese Aussicht ist nicht geringzuschätzen.

{31}Alpenveilchen

Alpenveilchen blühen bekanntlich im Winter – so auch meine. Passanten bleiben auf der Straße stehen und schauen. Einmal fragte mich eine Spaziergängerin: »Wieso haben gerade Sie das Grundstück mit den meisten Alpenveilchen abgekriegt?« Das Wort »abgekriegt« amüsierte mich sehr, offenbar konnte sie sich – wie die Braut und der Bräutigam, die fürs Hochzeitsfoto gekommen waren – nicht vorstellen, dass auch ein Wildblumengarten ein Garten ist, der viel Arbeit erfordert: Jäten und Ernten und Säen und Pflanzen.

Das Alpenveilchen, allgemein beliebt, ist verbreiteter und bekannter als die Meerzwiebel. Es ist schön und apart, als einzelne Blume wie auch in der Vielfarbigkeit dichter Kolonien – von fast weißem Hellrosa bis zu tiefem Violett. Und noch etwas möchte ich anmerken: Entgegen der gängigen Meinung hat das Alpenveilchen einen Duft. Er ist zwar schwach und zart, aber angenehm frisch. Bei einer vereinzelten Blume muss man sich niederbeugen und dicht daran schnuppern, um ihn zu riechen. Aber über großen Blumengruppen hängt er wie ein duftiger, durchsichtiger Schleier in der Luft.

Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass die Blüten der Alpenveilchen umgekehrt gebaut sind. Der Stengel krümmt {32}sich am oberen Ende wie ein Hirtenstab nach unten, aber die Blütenblätter drehen sich nach oben, als wollten sie das korrigieren. Und noch eine nette Eigenart hat das Alpenveilchen – einen Fingerabdruck oder, richtiger, einen Blattabdruck. Jedes Alpenveilchen hat eine einmalige und besondere Zeichnung auf seinen Blättern, die sich von der aller anderen Alpenveilchen unterscheidet.

Alpenveilchen

Wie die Meerzwiebeln habe ich auch die meisten Alpenveilchen in meinem Garten selbst gesät. Ich säe sie erst in Töpfen und Blumenkästen und versetze die jungen Knollen dann drei bis vier Jahre später an ihren festen Standort {33}im Garten. Aber ich habe auch Alpenveilchen, die in Pflasterritzen und Felslöchern blühen, und die habe ich gleich dort ausgesät. Es ist schwierig, in solche engen Winkel reife Knollen hineinzubekommen, aber mit Samen geht das leicht. Man kann und sollte auch ein bisschen Erde nachschieben – und dann warten. Der Same wird keimen, die Knolle ihre Form dem verfügbaren Hohlraum anpassen und klaglos Blätter und Blüten ausbilden. Überhaupt sieht das Alpenveilchen nicht nur bescheiden aus. Auch seine Ansprüche sind bescheiden: Ihm genügen etwas Sonne, gut drainierte Erde und ein geduldiger Gärtner.

Im ersten Jahr nach der Aussaat treibt das Alpenveilchen eine Knolle von der Größe einer Murmel, der ein einzelnes Blatt entspringt. Es ist klein, gerade mal so groß wie ein Daumennagel, hat aber bereits die Herzform ausgewachsener Blätter. Im zweiten Jahr sprießt ein Blatt mehr, und die Knolle verdoppelt ihren Umfang. Nach drei oder vier Jahren kommt die erste Blüte, und in den folgenden Jahren knospen immer mehr. Die Knolle wächst während der gesamten Lebenszeit der Pflanze, viele Jahre lang, treibt Blätter und Blüten noch und noch, und auch das ist eine Besonderheit des Alpenveilchens: Es wird mit dem Alter immer schöner.

Ich habe im Garten auch Beete mit Alpenveilchen, die als große, reife Knollen hergekommen sind. Ein Beet habe ich »Metulla« genannt, weil ich die meisten Knollen darin – mit Wissen und Wollen der Ortsbehörden – aus einem Gelände geholt habe, das ein neues Wohngebiet von Metulla werden sollte. Ein anderes, breiteres Beet heißt »Jifat«, denn die {34}großen Alpenveilchen darin stammen von dem Hang, auf dem heute die Ortserweiterung dieses Kibbuz steht. Der Regionalrat der Jesreelebene hatte damals seine Bewohner eingeladen, in das geplante Neubaugebiet zu kommen und Knollen aus der Erde zu holen. Wer wäre dumm genug, so eine Einladung auszuschlagen?

Tatsächlich war ich dort einer unter vielen. Manche wünschten sich einen Teppich aus Alpenveilchen im Garten, andere nur einen Saum davon an der Terrasse oder einen Blumentopf auf der Fensterbank. Es kamen junge Eltern mit ihren kleinen Kindern, um sie Naturkunde und Naturliebe zu lehren, und ältere Ehepaare mit oder ohne Enkel. Auch einige russische Einwanderer tauchten auf, die zum Pilzsammeln ausgezogen waren, nun aber sehen wollten, was da los war, und ich hörte mit Vergnügen, wie ihr Akzent den hebräischen Namen des Alpenveilchens, rakefet, so versüßte, dass er wahrhaft russisch klang.

Es waren auch Leute dabei, die eine Alpenveilchenknolle nicht von einer Pflaume unterscheiden konnten und daher überall gruben und trampelten. Doch o Wunder: Anders als auf unseren Straßen und Autobahnen konnte man sie ansprechen und belehren, ohne mit Hacke oder Faust bedroht zu werden. Wieder andere hatten nichts für Menschenmassen und botanische Massenware übrig, sondern suchten, wie mir einer von ihnen erklärte, nach »Orchideen und Ragwurzen«. Diese Leute haben eine besonders edle und schöne Seele, und gewöhnliche Menschen, die auf gewöhnliche Alpenveilchen und Anemonen stehen, empfinden in ihrer Gesellschaft begründete Minderwertigkeitsgefühle.

Wer einen Spaten mitgebracht hatte, bereute es. Der {35}Boden war karstig, und das Blatt traf auf Felsbrocken. Kenner nehmen eine Spitzhacke, erkennen am Blätterradius die genaue Größe und Lage der Knolle unter der Erde und schlagen zu, ohne sie zu verletzen. So einer arbeitete flink in meiner Nähe, und nach einer kurzen Unterhaltung über die Vorzüge seiner großen und meiner kleinen Spitzhacke erzählte mir der Mann, sein Garten sei schon voll mit Wildblumen aller Art, und jetzt wolle er Knollen holen, um seine Mitbürger im Ort zu überraschen. Schon seit einiger Zeit versenke er heimlich Zwiebeln, Knollen und Samen an Straßenrändern und Plätzen. Nächstes Jahr würde ein Blütenmeer erblühen, und keiner wüsste, woher es plötzlich gekommen war.

»Und Sie werden es ihnen nicht verraten?«, fragte ich.

»Nein. Nur ich werde es wissen. Für die anderen wird es eine Überraschung sein.« Und mit seinem strahlenden Lächeln wirkte er selbst wie eine große Blume.

Ich sah ihn an und dachte an Jean Gionos Buch Der Mann, der Bäume pflanzte. Dieser schmale Band, der in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts in Frankreich erschien und in viele Sprachen übersetzt wurde, berührt die Herzen seiner Leser bis heute. Der Held, ein Hirte namens Elzéard Bouffier, lebt in einer einsamen und kargen Gegend zwischen dem Alpenrand und der Provence, und die Handlung setzt vor dem Ersten Weltkrieg ein, als dort nur noch wenige arme Köhler und Schafhirten ansässig waren.

Der Hirte Elzéard Bouffier hatte einen großen, besonderen Traum und widmete sich fortan seiner Erfüllung: Tag für Tag sammelte er Samen von Bäumen, vorwiegend {36}Eicheln, in seiner Hirtentasche und steckte sie, wenn er mit seiner Herde unterwegs war, in die Erde. Nach vielen Jahren war ein großes Stück Land mit den Bäumen bewachsen, die er gesät hatte. Der Erdboden war befestigt, wurde nicht mehr weggeschwemmt, die Gegend belebte sich wieder. Blumen blühten, Vögel, Tiere und Menschen kehrten zurück, und wie durch ein Wunder sprudelten auch die Quellen wieder und füllten die Bachbetten – und all das aufgrund der Arbeit, Ausdauer und Inspiration eines einzigen Menschen, eines einfachen Schafhirten mit einer großen Vision und enormer Tatkraft. Aber vergessen wir nicht, dass all das auch die Frucht der Arbeit und Vision eines Schriftstellers war, und deshalb möchte ich erwähnen, dass viele Leser diese schöne Utopie jahrelang für eine wahre Geschichte hielten. Manche fuhren sogar hin, um die Wälder und Bäche zu sehen, hofften gar, den Hirten selbst anzutreffen, und ärgerten sich über Jean Giono, der schließlich zugab, die Geschichte – wie es Schriftsteller nun mal tun – frei erfunden zu haben.

All das erzählte ich dem hiesigen Elzéard Bouffier, und dann kehrte ich mit meiner Ausbeute frohgemut heim, um in meinem Garten eine weitere Alpenveilchenkolonie zu gründen.

{37}Wildbäume

Wie bereits erwähnt, fand ich auf meinem Grundstück auch ein paar Ziersträucher und Kulturbäume vor, die meine Vorbesitzer gepflanzt hatten: einen Jakaranda- und einen Paternosterbaum, einen hohen Rosenstock, ein Mandelbäumchen, einen Fliederbusch, einen Birnbaum und ein großes, übergriffiges Dickicht von Kap-Bleiwurz. Den Paternosterbaum musste ich fällen – davon werde ich noch erzählen –, den Kap-Bleiwurz rodete ich größtenteils und versetzte den Rest in eine andere Ecke, damit er dort als Hecke diente. Die übrigen Bäume und Sträucher sind noch da. Obwohl sie keine Wildpflanzen sind, belasse ich sie an Ort und Stelle.

Außerdem habe ich einige Waldbäume und Sträucher im Garten, die aus der natürlichen Vegetation dieser Gegend vor ihrer Besiedlung durch den Menschen übriggeblieben sind: zwei Tabor-Eichen, zwei Kreuzdornsträucher, eine Mastix- und drei Palästina-Terebinthen. Hinzugefügt habe ich zwei Judasbäume, zwei Gewürzlorbeer-Setzlinge, einen Echten Storax-Baum, einen Lorbeerschneeball, drei Behaarte Stechginstersträucher, zwei Geißblattgewächse, ein paar Binsenginstersträucher, zwei Erdbeerbäume und einen Bärenpflaumenbaum (Prunus ursina).

Zwei Stechginstersträucher fielen einem Mörder in {38}Gestalt eines Traktorfahrers zum Opfer, der an der Grenze meines Grundstücks arbeitete. Morgens hatte ich sie ihm gezeigt und ihn gebeten, sich in Acht zu nehmen, und am Abend fand ich sie ausgerissen und plattgefahren. Ein Lorbeer starb kurz nach seiner Einpflanzung – ich weiß nicht warum –, der zweite wächst und gedeiht zwar, doch da er nicht zu der Lorbeerart gehört, die erst blüht und dann Blätter bekommt, geht das Lila seiner Blüten im grünen Laub unter, und es gibt ansehnlichere Exemplare. Der Bärenpflaumenbaum ist angewachsen, gewinnt aber nur sehr langsam an Höhe. Wenn er eines Tages groß genug ist, um seine weißen Blüten zu entfalten, wird er der schönste Baum im Garten sein.

Auch die Binsenginstersträucher sind angewachsen, ja blühen so strahlend und üppig, dass sie jetzt schon ihre Samen im Garten verbreiten und ich ihre Sprösslinge ebenso ausreißen muss wie die der Quecken. Der Echte Storax gedeiht und blüht ebenfalls, und wie der Binsenginster erfreut er nicht nur das Auge, sondern auch die Nase. Der Binsenginster blüht gelb und duftet süß, der Storax hat weiße Blüten und einen angenehmen Duft, für den ich kein treffendes Wort finde. Ich kann nur sagen, sein Duft ist »weiß«, wie die Blüten, die ihn verströmen. Die Deutung muss ich der Phantasie der Leser überlassen oder ihnen raten, selbst an den Blüten eines Storax-Baums zu schnuppern und sich bessere Adjektive dafür einfallen zu lassen.

Die Früchte des Storax-Baums enthalten übrigens Giftstoffe. Früher zermahlten die Fischer sie und streuten sie ins Wasser des Kinneret-Sees, um die Fische zu betäuben, und ein Hirte, der einmal aus dem Wald heraufkam und an {39}meiner Haustür um ein Glas kaltes Wasser bat, staunte über den Storax in meinem Garten und sagte, ich solle mich vor ihm in Acht nehmen, denn »Schafe sterben daran. Ziegen werden bloß irrsinnig«. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe meine Storax-Bäume stehen lassen. Bisher habe ich keine Herde, weder von Schafen noch von Ziegen, und ich esse die Früchte auch nicht.

Blüten des echten Storaxbaums

Erdbeerbäume wachsen normalerweise an höheren und kühleren Standorten und auf Böden, die kreidehaltiger sind als in meinem Garten. Ich kenne so einige Bestände in Galiläa, auf dem Karmel und in den Jerusalemer Bergen. Eine der eindrucksvollsten und schönsten Erdbeerbaumgruppen steht auf dem Gipfel des Giora-Bergs, über der Mündung des Refa’im- in den Sorek-Bach.

Hier und da wachsen auch sehr schöne einzelne Erdbeerbäume, und wer sie sehen möchte, möge sich bitte erkundigen und auf die Suche machen. Die Mühe lohnt sich: Der Erdbeerbaum hat glänzende Blätter, hübsche Blüten und einen glatten, roten Stamm, der jedes Jahr die Rinde wechselt und dabei aussieht wie ein Tier in der Mauser. Die rote Färbung erklärt auch seinen Namen, den deutschen wegen der Beeren, und den hebräischen – ketalav, der die Wurzel katal, töten, enthält –, weil der Baum in einem Volksmärchen über einen Sohn, der seinen Vater umbringt, eine Rolle spielt.

Mein Freund, der Botaniker und Literat Prof. Amots Dafni, sagte mir, in Ein Kenia, östlich von Ramallah, wachse der größte Erdbeerbaum im ganzen Land. Der größte, den ich selbst gesehen habe, steht im Garten des Botanikers Attai Jaffe im Kibbuz Netiv HaLamed-Heh. Er ist so hoch {41}und breit, dass seine mächtigen Äste an der Unterseite lange Verdickungen ausgebildet haben, um nicht unter ihrem Eigengewicht abzubrechen. Mit genauso einem Baum haben der Verfasser des Psalters und der Prophet Jeremia den gerechten Gläubigen verglichen, »der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht«. »Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unablässig bringt er seine Früchte.« Und wer weiß: Da Jeremia ein Prophet war, meinte er vielleicht gerade diesen Erdbeerbaum und sah voraus, dass er in 2500 Jahren über dem Wasserpflanzenbecken in Attai Jaffes Garten in dem Kibbuz wachsen würde, der den Namen Netiv HaLamed Heh erhielt.

Einer der beiden Erdbeerbäume, die ich pflanzte, starb nach wenigen Wochen. Seinen Bruder, der ebenfalls dem Tod nahe war, konnte ich retten, und ich bin stolz, es aus eigener Kraft geschafft zu haben. Zuerst fragte ich Fachleute, die mir sagten, Erdbeerbäume seien halt schwierig, manche gingen einfach ein, damit müsse man sich abfinden. Aber ich gab nicht auf. Ich las und recherchierte und fand heraus, dass der Erdbeerbaum einen Pilz braucht, der an seinen Wurzeln wächst und mit ihm eine Form von Symbiose eingeht, die als »Mykorrhiza« bezeichnet wird. Der Baum versorgt den Pilz mit Nahrung, und dieser hilft ihm im Gegenzug, Nährstoffe aus dem Boden zu lösen. Das ist schön. Meist zieht nur der Schmarotzer Vorteil aus der Lage, doch hier helfen die beiden sich gegenseitig, können gar nicht ohne einander existieren.

{42}Ich nahm an, dass die beiden Erdbeerbäume aus der Gärtnerei bei mir nicht diesen fabelhaften Pilz gefunden hatten, und da ich nicht wusste, wie man Pilze an Wurzeln heftet, setzte ich mich hin und dachte nach, grübelte und grübelte, bis mir, wie es in Kinderbüchern mit Happy End heißt, ein Einfall kam: Ausgerüstet mit Hacke, Spaten und zwei Eimern fuhr ich auf den Karmel, zu einer Gruppe Erdbeerbäume, die ich kannte. Ich schürfte und sammelte dort ein wenig Erde zwischen den Stämmen zusammen, in der Hoffnung, dass sie den Pilz enthielt, fuhr heim, grub behutsam einen Ring um mein darbendes Erdbeerbäumchen, schüttete die mitgebrachte Erde nahe an seine Wurzeln, und diesmal brauchte ich nicht jene Geduld, die der Garten mir sonst oft abverlangt. Innerhalb einiger Wochen erholte sich der kranke Baum und wurde gesund.

Doch damit waren unsere Strapazen, seine und meine, nicht ausgestanden. Der Erdbeerbaum begann zwar zu wachsen, aber nicht gerade nach oben, sondern in starker Schräge. Dieser Wuchs bedeutete, dass ich ihn unbedacht an einen zu schattigen Standort gepflanzt hatte und er nun den paar Sonnenstrahlen zustrebte, die zu ihm durchdrangen. Deshalb sägte ich einige Eichenäste ab, die ihn beschatteten, schnitt ihn auch selbst etwas zurück, und nach kurzer Zeit trieb er neue, gerade Zweige und gewann an Höhe, und heute – mit einem liebevollen Pilz an den Wurzeln und strahlender Sonne auf dem Wipfel – entwickelt und rötet er sich zusehends und wird eines Tages ein schöner, großer Baum werden.