Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hier und Jetzt

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Eugen Huber (1849–1923) ist der bekannteste Jurist der Schweiz. Aus seiner Feder stammt das Zivilgesetzbuch (ZGB), das 1912 in Kraft getreten ist. Es brachte erstmals landesweit einheitliche Regelungen für zentrale Bereiche des privaten Lebens: Ehe und Familie, Eigentum und Erbschaft. Diese Themen betrafen heftig diskutierte Fragen der damaligen Zeit. Sie verlangten Stellungnahmen zur Agrarkrise, zur Frauenbewegung, zu sozialistischen Staatskonzepten und zur Energiegewinnung aus Wasserkraft. Die Autorin zeigt auf, welche Positionen Huber bezog und wie sich seine gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen im Gesetz niederschlugen. Sie schildert ausserdem taktische Schachzüge, mit denen Huber für seinen Entwurf kämpfte und die Schweizer Bevölkerung von der Wichtigkeit eines einheitlichen Zivilrechts zu überzeugen suchte. Hubers intensiver Einsatz war von Erfolg gekrönt. Das ZGB wurde vom Parlament einstimmig angenommen und im Ausland als Vorzeigemodell gefeiert. Insbesondere die Volkstümlichkeit des Gesetzestextes erhielt Zuspruch und Lob. Viele der von Eugen Huber geschaffenen Normen gelten bis heute unverändert weiter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Eugen Huber

Vordenker des Schweizer Zivilrechts

Sibylle Hofer

HIER UND JETZT

Ein langer Weg

Der vielseitige Schriftsteller: Appelle zur Verfassungsänderung

Der geschickte Stratege: Werbung für das ZGB

Die Vision eines Schweizer Zivilrechts

Emanzipation der Ehefrauen

Unterstützung der Bauernschaft

Ein soziales Erbrecht

Ein Schweizer Wasserrecht

Das ZGB als Spiegel der Schweiz

Zeittafel

Biografien

Glossar

Abkürzungsverzeichnis

Literatur- und Quellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Ein langer Weg

«1. Herr Professor Huber übernimmt es für den Bundesrath einen Vorentwurf zu einem einheitlichen Schweizerischen Civilgesetzbuch auszuarbeiten und wird sich dieser Arbeit von Beginn des Jahres 1893 an widmen.

2. Von diesem Zeitpunkt hinweg bis zur Beendigung der Arbeit bezieht Herr Prof. Huber ein jährliches Honorar von 5000 Franken aus der Bundeskasse. […] Es wird angenommen, dass das Werk binnen 5 Jahren vollendet sein werde.»

Vertrag zwischen Eugen Huber und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (vertreten durch Bundesrat Louis Ruchonnet) vom 14. November 1892

Am Ende: Lob

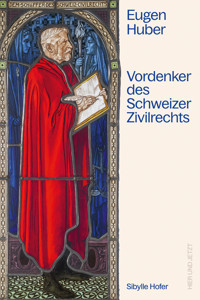

Am 1. Januar 1912 schenkten Berner Juristen dem Rechtswissenschaftler Eugen Huber ein Glasgemälde (s. vorderer Buchdeckel). Es zeigt einen Mann, der einen roten Mantel trägt und etwas in ein Buch schreibt. Im Hintergrund sind zwei Frauengestalten zu erkennen. Das Bild versinnbildlicht den Anlass des Geschenks: Am 1. Januar 1912 trat das Schweizerische Zivilgesetzbuch in Kraft. Das war ein Moment, der nicht nur Juristen bewegte und mit Stolz erfüllte. Die Zeitschrift «Berner Woche» hielt fest: «Der Traum unserer Grossväter, das Ideal eines Zschokke und anderer Patrioten ist damit verwirklicht und noch dazu in einer Weise, um die uns das gesamte Ausland beneidet.»1 Mit der Erwähnung von Heinrich Zschokke und den Patrioten wurde an die Zeit der Helvetischen Republik (1798–1803) erinnert. Damals war auf dem Gebiet der Schweiz nach der Besetzung durch französische Truppen erstmals ein Einheitsstaat errichtet worden. Die Verfassungen der Helvetischen Republik stellten die Schaffung eines Gesetzbuchs in Aussicht, welches das Zivilrecht einheitlich für die gesamte Schweiz regeln solle.2 Beim Zivilrecht – auch als Privatrecht oder Bürgerliches Recht bezeichnet – handelt es sich um denjenigen Teil der Rechtsordnung, der Rechte und Pflichten von Privatpersonen und ihr Verhältnis zu anderen Privatpersonen regelt. Das Zivilrecht umfasst verschiedene Themenbereiche: das Familienrecht (Rechtsbeziehungen zwischen Familienmitgliedern, wie etwa zwischen Ehegatten oder zwischen Eltern und Kindern), das Sachenrecht (Rechte und Pflichten, die eine Person im Hinblick auf Gegenstände oder Grundstücke hat) und das Erbrecht (Entscheidung darüber, was nach dem Tod einer Person mit deren Vermögen geschieht). Zum Zivilrecht gehört ausserdem das sogenannte Obligationenrecht. In dessen Zentrum stehen vertragliche Verbindungen zwischen Privatpersonen. Das Obligationenrecht enthält Bestimmungen zu einzelnen Vertragsarten (wie etwa zu Kauf, Miete, Bürgschaft) und hat damit eine grundlegende Bedeutung für den Wirtschafts- und Handelsverkehr.

Wenn die Verfassungen der Helvetischen Republik ein einheitliches Gesetzbuch ankündigten, reagierten sie auf die Situation, dass es auf dem Gebiet der Schweiz zahlreiche, teilweise inhaltlich sehr unterschiedliche Bestimmungen zu den zivilrechtlichen Themenbereichen gab. Nicht einmal innerhalb der Kantone war das Zivilrecht einheitlich gestaltet; für etliche Fragen galten in einzelnen Regionen verschiedene Vorschriften. Während der kurzen Dauer der Helvetischen Republik gelang es nicht, den Plan einer Zivilrechtsvereinheitlichung zu realisieren. Es blieb weiterhin bei der Rechtsvielfalt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden auf dem Gebiet der Schweiz beispielsweise sechzig verschiedene Arten von Hypotheken und dreissig verschiedene Ordnungen der Erbfolge gezählt.3 Dieser Zustand endete erst am 1. Januar 1912 mit dem Inkrafttreten des Zivilgesetzbuchs. Damit begann aus juristischer Sicht ein neues Zeitalter: «Wir befinden uns […] am Ausgangspunkt einer neuen Rechtsentwicklung, die […] einer der stärksten Faktoren gemeinschweizerischer Kraft und Kultureinheit zu werden verspricht».4

Die Freude über das neue Gesetz war verbunden mit grosser Dankbarkeit gegenüber derjenigen Person, welche die entscheidenden Vorarbeiten geleistet hatte: Eugen Huber. Die Berner Juristen brachten ihren Dank mit dem Glasgemälde zum Ausdruck, das sie im Salon von Hubers Haus in Bern aufhängen liessen.5 Der Mann, der darauf abgebildet ist, hat Hubers Gesichtszüge. Feder, Buch und roter Mantel kennzeichnen ihn als Gesetzgeber. In alten Zeiten trugen Juristen rote Gewänder; Rot war die Farbe der Gerechtigkeit. Die Frauengestalten im Hintergrund symbolisieren die Staatsgewalt (mit Zepter) und die Wissenschaft (mit Fackel). Hubers Leistung wird am oberen Rand mit den Worten «Dem Schöpfer des schweiz. Civilrechts» auf den Punkt gebracht. Die Widmung hebt hervor, dass Huber nicht nur für einen Gesetzestext – das Zivilgesetzbuch – gesorgt hat, sondern auch dafür, dass die Schweiz das erste Mal in ihrer Geschichte einheitliche Regeln für zentrale Bereiche des privaten Lebens – ein nationales Zivilrecht – erhielt.

Die satirische Zeitschrift «Nebelspalter» feierte am 13. Januar 1912 das Inkrafttreten des ZGB als Sieg über den Drachen «Kantönligeist». Die Einführung eines einheitlichen Schweizer Zivilrechts wird als eine Tat dargestellt, für die Löwenkräfte notwendig gewesen seien.

Am Anfang: Skepsis

Die Freude und der Stolz, mit denen 1912 ein einheitliches Zivilrecht begrüsst wurde, waren keineswegs von Anfang an vorhanden gewesen. Fünfzig Jahre zuvor hatten noch Zurückhaltung und Skepsis dominiert. Als Abbild der damaligen Stimmung können die Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins gelten. Dieser Verein wurde 1861 gegründet. Mitglieder waren Personen, die in der Schweiz juristisch tätig waren, wie etwa Anwälte, Richter oder Professoren. Bei der ersten Vereinsversammlung bemerkte der Eröffnungsredner, dass eine Vereinheitlichung des Zivilrechts im Moment «weder wünschenswert erscheint, noch überhaupt im Bereich der Möglichkeit liegt».6 Sechs Jahre später wurde dieses Thema eingehend erörtert. Auf der Traktandenliste für die Verhandlungen des Juristenvereins stand 1867 die Frage: «Ist die Centralisation des Schweizerischen Privatrechtes möglich und wünschenswerth und eventuell in welchem Umfang?» In der Diskussion wurde vorgebracht, dass eine derartige Zentralisation inhaltlich kaum zu bewerkstelligen sei. Auf dem Gebiet der Schweiz gebe es sehr unterschiedliche Rechtsanschauungen, die ein einheitliches Zivilrecht nahezu unmöglich machten.7 Hubers akademischer Lehrer, Friedrich von Wyss, hob zudem hervor, dass die Rechtsvielfalt eine Schweizer Besonderheit darstelle, deren Bewahrung wünschenswert sei: «Es ist ein Beweis gerade des Reichthums der Schweiz, daß selbst die einzelnen Cantone Rechte besitzen, die fortzuleben verdienen und die nicht ohne Beeinträchtigung der Grundlagen, auf denen der schweizerische Volksverband beruht, zum Untergange gebracht werden könnten.»8 Als weiteres Argument gegen eine Vereinheitlichung wurde angeführt, dass ein Schweizer Zivilgesetz in die Gesetzgebungshoheit der Kantone eingreife. Die Bundesverfassung von 1848 erteilte dem Bund keine Befugnis zur zivilrechtlichen Rechtsetzung und erkannte damit indirekt eine entsprechende Kompetenz der Kantone an. Etliche Kantone hatten diese Kompetenz seit Anfang des 19. Jahrhunderts dazu genutzt, um Gesetzbücher zu erlassen, die das Zivilrecht in ihrem Gebiet neu gestalteten und zumindest teilweise vereinheitlichten (Bern, Luzern, Waadt, Freiburg, Tessin, Solothurn, Aargau, Nidwalden, Wallis, Neuenburg, Zürich, Thurgau, Zug, Graubünden, Schaffhausen, Glarus).9

Wenige Jahre nach der Diskussion im Schweizerischen Juristenverein über die Vereinheitlichung des Zivilrechts wurde eine Revision der Bundesverfassung angestossen. Bei den Überlegungen für eine Neugestaltung kam auch eine Bundeskompetenz für das Zivilrecht ins Spiel.10 1872 lag ein Verfassungsentwurf vor, der dem Bund etliche Befugnisse zuerkannte. Dazu gehörten die Organisation des Bundesheeres sowie die schweizweit einheitliche Regelung des Zivilrechts.11 Befürworter des Entwurfs warben daher für diesen mit der Parole «ein Recht, eine Armee».12 Die Stimmbürger lehnten den Entwurf – wenn auch knapp – ab.13 Ausschlaggebend für das Abstimmungsverhalten war keineswegs nur die geplante Bundeskompetenz für das Zivilrecht. Der Verfassungsentwurf enthielt noch etliche andere Bestimmungen, die umstritten waren. Dazu gehörte ein Jesuitenverbot, die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber Entscheidungen der Kantone und die Beseitigung kantonaler Regelungen, welche Eheschliessungen aus wirtschaftlichen oder religiösen Gründen einschränkten.

Die Ablehnung des Entwurfs bedeutete kein Ende der Debatte um eine Reform der Bundesverfassung. 1874 kam ein neuer Entwurf vor das Volk. Er ging in Sachen Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes deutlich weniger weit als der gescheiterte Vorschlag von 1872. Der Bund sollte nur Teile des Zivilrechts regeln können, und zwar insbesondere «alle auf den Handel und Mobiliarverkehr bezüglichen Rechtsverhältnisse (Obligationenrecht, mit Inbegriff des Handels- und Wechselrechts)».14 Damit wurde die zivilrechtliche Bundeskompetenz auf Gebiete beschränkt, deren Vereinheitlichung überwiegend befürwortet wurden. Selbst Gegner einer Rechtseinheit waren bereit, für das Obligationen- und Handelsrecht eine Ausnahme zu machen.15 Damit wurde nicht zuletzt Interessen der Wirtschaft Rechnung getragen. Deren Geschäfte gingen häufig über Kantonsgrenzen hinaus und verlangten deswegen nach einheitlichen Vorschriften für das gesamte Gebiet der Schweiz. Der Bund hatte auch schon Vorarbeiten für eine Kodifizierung des Obligationenrechts angestossen.16 Das Volk akzeptierte 1874 den neuen Vorschlag zur Totalrevision der Bundesverfassung – einschliesslich der Bundeskompetenz für das Obligationen- und Handelsrecht. Damit war der Weg frei für ein «Bundesgesetz über das Obligationenrecht» (OR). Ein Gesetzentwurf wurde 1881 vom Parlament angenommen und trat am 1. Januar 1883 in Kraft. Für alle anderen Teile des Zivilrechts (das Familien-, Erb- und Sachenrecht) blieb es dagegen bei der bisherigen Rechtslage. Es galten in den einzelnen Kantonen beziehungsweise Regionen unterschiedliche Regeln, und dem Bund fehlte die Kompetenz für eine einheitliche Gestaltung.

Die Initiative des Schweizerischen Juristenvereins

Nach dem Erlass des OR nahm die Zahl der Stimmen zu, die eine Vereinheitlichung auch des Familien-, Erb- und Sachenrechts forderten. Auch insoweit spiegelten die Verhandlungen des Schweizerischen Juristenvereins die herrschende Stimmung wider. 1883 wurden bei der jährlichen Vereinsversammlung zwei Anträge gestellt, die auf Vorarbeiten für ein Zivilgesetzbuch abzielten. Nach dem ersten Antrag sollte der Juristenverein den Bundesrat bitten, «den Vorstudien und Vorarbeiten, welche der Durchführung einer grösseren Einheit des Rechts in seinen verschiedenen Gebieten nothwendig vorangehen müssen, schon jetzt seine volle Aufmerksamkeit [zu] widmen und dieselben in möglichst umfassender Weise vornehmen [zu] lassen». Demgegenüber wollte der zweite Antrag den Schweizerischen Juristenverein selbst zur Vorbereitung von Gesetzbüchern veranlassen: «Der schweizerische Juristenverein soll auf dem Wege einer Preisausschreibung zunächst für einzelne Abtheilungen oder Vorarbeiten, und sodann einer kommissionellen Berathung, ein schweizerisches Civilgesetzbuch und demnächst auch einen allgemeinen Civilprozess ausarbeiten lassen.»17 Über die Anträge wurde auf der nächsten Jahresversammlung des Juristenvereins (1884) diskutiert. Der Vereinsvorstand brachte dabei die Ansicht zum Ausdruck, dass der gegenwärtige Rechtszustand unerquicklich und «auf die Dauer unhaltbar» sei.18 Er schlug vor, wissenschaftliche Arbeiten zu unterstützen, die Grundlagen für ein zukünftiges Zivilgesetzbuch schaffen würden. Bei dieser Sitzung war auch der damalige Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, Bundesrat Louis Ruchonnet, anwesend. Er befürwortete die Ansicht des Vereinsvorstands und konkretisierte sie dahingehend, dass der Juristenverein eine Vergleichung der verschiedenen kantonalen Rechte anstossen solle: «Und wenn er dieses thut, hat er einen grossen Schritt gethan; dadurch wird eine Summe werthvollen Materials zu Tage gefördert, das später verwerthet werden kann.» In diesem Sinn formulierte Ruchonnet folgenden Antrag: «La société suisse des juristes charge son comité de provoquer une étude comparée complète de la législation civile des états de la Suisse, en vue de rechercher essentiellement quelles sont leurs dispositions communes et d’autre part quelles sont les divergences qui existent entre elles, les causes et les raisons d’être de ces divergences.»19 Der Antrag erregte Aufsehen, da sich Ruchonnet im Jahr 1872 eindeutig gegen eine zivilrechtliche Bundeskompetenz ausgesprochen hatte.20 Der jetzt von ihm geäusserte Vorschlag deutete auf einen Meinungswandel hin. Die Mitglieder des Schweizerischen Juristenvereins stimmten 1884 mit grosser Mehrheit für Ruchonnets Antrag.

Auf der nächsten Versammlung, die 1885 stattfand, informierte der Präsident des Juristenvereins, Professor Paul Speiser, welche Schritte der Vorstand zur Umsetzung des Beschlusses unternommen habe. Die Idee eines Preisausschreibens sei als ungeeignet verworfen worden. Stattdessen «setzten wir uns sofort mit einem Gelehrten in Verbindung, der für die gute Lösung der Aufgabe volle Gewähr bietet. Herr Professor Eugen Huber, Lehrer des vaterländischen Rechtes in Basel, hat sich entschlossen, eine ‹Darstellung des schweizerischen Privatrechtes auf geschichtlicher Grundlage› zu unternehmen».21 In seiner Autobiografie berichtete Speiser, dass er sich «leicht» mit Ruchonnet auf die Wahl Hubers verständigt habe.22

Hubers Werdegang

Als ihn Speiser im Namen des Schweizerischen Juristenvereins mit einer Zusammenstellung der kantonalen Zivilrechte beauftragte, hatte Huber erst eine kurze und keineswegs stets erfolgreiche akademische Karriere hinter sich: Nach Rechtsstudium und Promotion habilitierte sich Huber an der Universität Zürich. Als er dort im Frühjahrssemester 1873 eine rechtshistorische Vorlesung zu den schweizerischen Stadtrechten anbot, kam zu seiner grossen Enttäuschung kein einziger Zuhörer. Dieser Misserfolg dürfte massgebend dazu beigetragen haben, dass sich Huber dafür entschied, seine Arbeitskraft hauptsächlich einem ganz anderen Gebiet zu widmen, und zwar dem Journalismus. Er nahm die Stelle des Bundesstadtkorrespondenten bei der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) an. Allerdings wandte er sich damit nicht vollständig von der akademischen Lehre ab. Neben der Tätigkeit als Journalist hielt Huber rechtsgeschichtliche Vorlesungen an der Universität Bern. Die Veranstaltungen fanden nicht nur Zuhörer, sondern auch Anerkennung. Als eine Professur frei wurde, schlug die Berner juristische Fakultät 1875 einstimmig Huber als Kandidaten vor. Der Regierungsrat folgte diesem Vorschlag allerdings nicht. Grund dafür war, dass sich Huber bei der Berner Regierung durch Kritik an deren Kulturkampfmassregeln gegen jurassische Katholiken unbeliebt gemacht hatte.23 Nach diesem weiteren Misserfolg im universitären Bereich konzentrierte sich Huber ganz auf den Journalismus. 1876 wurde er zum Chefredaktor der NZZ berufen. In dieser Position verblieb er jedoch nur kurze Zeit; 1877 legte er das Amt bereits wieder nieder. Anlass waren Angriffe auf die Art und Weise, wie die NZZ über die Eisenbahnpolitik des Bundes (s. S. 160) sowie über eine Kontroverse zwischen Zürcher Parteien berichtet hatte. Am 1. Juni 1877 verabschiedete sich Huber von den Lesern der NZZ mit einer Stellungnahme, in der er seine Vorstellungen über das richtige Verhalten bei Diskussionen zum Ausdruck brachte: Eine «zuwartende Haltung» der NZZ bei der Beurteilung der Eisenbahnpolitik sah er für einen «Mann von Charakter» als zwingend an. «Jedermanns Sache ist es nicht, heute dem Hosianna zu glauben und morgen in das Kreuzige einzustimmen, und wenn nun auch gerade dieser Punkt den Anlaß bot, mich zum Austritt aus der Redaktion [zu] zwingen, so bedauere ich dies am allerwenigsten.» Ausserdem bekannte sich Huber dazu, bewusst einer einseitigen und blinden Kritik von politischen Positionen «die Spalten der Zeitung konsequent verschlossen» zu haben: «In dem Kampfe der Geister […] gehöre ich zu den Reihen Derjenigen, welche jedes Vorurtheil hassen und allen neuen Gedanken gegenüber nur darnach zu fragen bestrebt sind, ob eine Anregung der Kräftigung der Gesammtheit und dem Glücke möglichst vieler Einzelnen dienstlich sei oder aber nicht.» Diese persönliche Überzeugung hatte nicht nur für den konkreten Anlass Bedeutung. Sie prägte auch Hubers Verhalten bei seiner späteren gesetzgeberischen Tätigkeit.

Eugen Huber am Schreibtisch. Die Fotografie wurde vermutlich am 14. März 1912 aufgenommen. In Briefen an seine Frau Lina erwähnte Huber, dass «der 21 jährige Photograph Neuenschwander» Bilder von ihm in der «Studierstube» seines Hauses in Bern (Rabbenthalstrasse 40; heute: Sonnenbergrain) «abgeknipst» habe – unter anderem mehrere «sitzende Aufnahmen» (Briefe vom 10. Februar, 19. Februar, 15. März, 16. April 1912; Schweizerisches Bundesarchiv J1.109-01#1000/1276#3*).

Nachdem er die Redaktion der NZZ verlassen hatte, entschied sich Huber für einen beruflichen Neuanfang. Er übernahm das Amt des Polizeivorstehers und Verhörrichters für den Kanton Appenzell Ausserrhoden mit Sitz in Trogen. Eine Fortsetzung der akademischen Lehr- und Forschungstätigkeit blieb jedoch trotz aller negativen Erfahrungen Hubers Wunsch. Als er 1880 einen Ruf als ausserordentlicher Professor an die Universität Basel erhielt, nahm er diesen an. Ein Jahr später wurde er zum ordentlichen Professor für öffentliches Bundesrecht, Zivilrecht und Schweizerische Rechtsgeschichte befördert. Kurz danach übernahm Huber eine wichtige Aufgabe beim Schweizerischen Juristenverein. Er wurde 1882 einer der Herausgeber des Publikationsorgans des Vereins, der «Zeitschrift für Schweizerisches Recht». Neben ihm wirkten zwei seiner Kollegen von der Universität Basel an der Redaktion mit: Andreas Heusler und Paul Speiser, der auch Präsident des Schweizerischen Juristenvereins war. Wenn sich Speiser in dieser Funktion im Jahr 1884 dafür entschied, Huber mit der vergleichenden Darstellung der kantonalen Rechte zu betrauen, dürften die persönlichen Begegnungen mit Huber in der Fakultät und bei Redaktionssitzungen eine wichtige Rolle gespielt haben. Allerdings hätte es auf den ersten Blick näher gelegen, dem anderen Mitherausgeber der «Zeitschrift für Schweizerisches Recht», Andreas Heusler, die Zusammenstellung der kantonalen Rechte und damit die Vorarbeiten für ein zukünftiges Zivilgesetzbuch zu übertragen. Anders als Huber hatte Heusler nämlich Erfahrungen auf dem Gebiet der Gesetzgebung. Er war Mitglied der Kommission der Basler Gerichtsordnung gewesen und hatte Entwürfe für ein Baselstädtisches Zivilgesetzbuch sowie für ein eidgenössisches Konkursgesetz ausgearbeitet. Trotzdem kam Heusler nach Speisers Meinung für Vorarbeiten zu einem einheitlichen Zivilgesetzbuch nicht infrage. Bei dieser Beurteilung spielte zum einen der Umstand eine Rolle, dass Heuslers Entwurf für ein Schweizer Konkursrecht im Parlament gescheitert war.24 Zum anderen war Speiser der Ansicht, dass Heusler «keinen Geschmack an der Rechtseinheit» habe. «Das alte Schweizer Recht, wie es sich in den Kantonen gebildet, freute ihn mehr; er war dessen Kenner in höherm Masse als Huber, und darum reute ihn dessen Untergang, und er fürchtete sich vor dem bevorstehenden modernen Ersatze.»25

Beginn der Arbeit am Schweizerischen Zivilgesetzbuch

Nachdem Huber den Auftrag des Schweizerischen Juristenvereins erhalten hatte, machte er sich sofort an die Arbeit. Er erstellte für jedes zivilrechtliche Gebiet, das noch nicht vereinheitlicht war, eine systematische Übersicht über die verschiedenen kantonalen Regelungen. Die Ergebnisse publizierte er in einem vierbändigen Werk mit dem Titel «System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes». Die ersten drei Bände enthielten umfangreiche Zusammenstellungen der geltenden kantonalen Rechte, die nach Sachgebieten gegliedert waren. Der erste Band umfasste das Personen- und Familienrecht (erschienen 1886, 767 Seiten), der zweite das Erbrecht (erschienen 1888, 552 Seiten) und der dritte das Sachenrecht (erschienen 1889, 779 Seiten). Als vierten Band des Gesamtwerkes veröffentlichte Huber 1894 eine «Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes» (908 Seiten). Noch vor dem Erscheinen dieses vierten Bandes nahm der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, Bundesrat Ruchonnet, Kontakt zu Huber auf. Am 17. Juni 1892 fragte er brieflich an, ob Huber bereit sei, einen Gesetzentwurf zu erstellen: «Bevor der Bundesrat indessen dieser Frage [eines Zivilgesetzbuchs] näher tritt, wünscht er eine Vorlage entschieden zu sehen. Es ist der Bundesbehörde von höchstem Werte, zu wissen, ob Sie, Herr Professor, den Auftrag übernehmen würden, einen Vorentwurf zu einem einheitlichen schweizerischen Civilgesetzbuche auszuarbeiten. Die Behörde erblickt in diesem grossen und schwierigen Werke den Abschluss und die Vollendung Ihrer bisherigen Studien und Leistungen im Gebiete des Schweizerischen Privatrechts. Niemand würde sich zur Durchführung derselben besser eignen, als Sie. Der Bundesrat hat uns daher ermächtigt, an Sie die Frage zu richten, ob Sie geneigt wären, Ihrem Heimatlande auch diesen bedeutungsvollen und wichtigen Dienst zu erweisen.» Drei Tage später antwortete Huber: «Das Vertrauen das der hohe Bundesrath mit der Anfrage vom 17.06. mir erzeigt hat, verpflichtet mich zu großem Dank u. macht es mir zur unablehnbaren Aufgabe, den mir von der Bundesbehörde dargebotenen Auftrag anzunehmen u. mich zur Ausarbeitung des Entwurfes zu einem einheitlichen Civilgesetzbuch der Schweiz bereit zu erklären, in der freudigen Hoffnung, daß es mir gelingen werde, dem Vaterlande in Wirklichkeit den wichtigen Dienst, von dem Ihr Schreiben spricht, zu leisten u. das Angestrebte in brauchbarer Weise zu Stande zu bringen.»26

Den Brief an Ruchonnet verfasste Huber in der deutschen Stadt Halle an der Saale, wo er seit vier Jahren lebte. 1888 hatte er einen Ruf an die dortige Universität angenommen und die Schweiz verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war unklar gewesen, ob in naher Zukunft eine Vereinheitlichung des Zivilrechts in Angriff genommen werden würde. Als sich dies später abzuzeichnen begann, fasste Huber eine Rückkehr in die Schweiz ins Auge. Einen solchen Schritt machte er von drei Bedingungen abhängig: «Eine Besoldung, aus der man in unseren Kreisen leben kann, ein Seminar für schweiz. Recht u. Aussicht oder Auftrag im Anschluss an die Vollendung meines Buches [zur Geschichte des Schweizer Privatrechts] den Entwurf eines schweiz. Civilges. Buches auszuarbeiten.»27 Ein Angebot der Universität Bern entsprach Hubers Vorstellungen im Hinblick auf Gehalt und Arbeitsplatz. Nach der offiziellen Anfrage von Ruchonnet war auch seine dritte Bedingung erfüllt. Huber siedelte nach Bern über. Am 14. November 1892 unterzeichnete er den Vertrag mit dem Justiz- und Polizeidepartement (s. Einleitungszitat, S. 8).

Als Erstes erstellte Huber ein Dokument, welches «die Art und Weise des Vorgehens bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines schweizerischen Civilgesetzbuches» festlegte. Dieses Memorial, das 1893 gedruckt wurde, enthielt eine Vielzahl von konkreten Fragen zu den Rechtsgebieten des geplanten Gesetzbuchs, wie zum Beispiel: «Inwieweit soll die Ehefrau auch ohne besondere Erlaubnis des Ehemannes selbständig ein Geschäft oder einen Beruf betreiben können?», «Sollen in dem einheitlichen Rechte die Kinder [bei der Erbfolge] ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht sich grundsätzlich gleichgestellt werden?», «Empfiehlt sich ein Verbot der Zerstückelung des bäuerlichen Grundbesitzes bei der Erbteilung unter Kindern?»28 Der Fragenkatalog wurde vom Justiz- und Polizeidepartement den Regierungen der Kantone und dem Bundesgericht vorgelegt.

Danach machte sich Huber an die Ausarbeitung der Normen. Er begann bei den «schwierigsten» Abschnitten des Zivilgesetzbuchs, nämlich denjenigen Themen, die besonders wichtig, aber auch besonders umstritten waren.29 Nacheinander legte er Entwürfe für die Ehewirkungen, das Erbrecht und das Grundpfand vor. Jeden dieser sogenannten Teilentwürfe besprach Huber zunächst mit einer kleinen Zahl «von mit der Materie besonders vertrauten Rechtskundigen».30 Danach wurden die einzelnen Teilentwürfe zusammen mit Erläuterungen von Huber weiteren Experten zur Begutachtung vorgelegt.31 Parallel zur Ausarbeitung der Teilentwürfe, die nur einzelne Aspekte der geplanten Gesetzesteile zum Gegenstand hatten, erstellte Huber im Auftrag des Justiz- und Polizeidepartements Entwürfe, die jeweils einen ganzen Gesetzesabschnitt umfassten (Personen- und Familienrecht, Sachenrecht und Erbrecht). Diese sogenannten Departementalentwürfe besprach er ebenfalls mit einer kleinen Zahl von Fachleuten.32 1898 wurde dann endlich auch die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, dass das geplante Zivilgesetzbuch erlassen werden konnte. Der Bund erhielt die Zuständigkeit für diejenigen Themen, die Gegenstand dieses Gesetzbuchs sein sollten. Am 13. November 1898 wurde in einer Volksabstimmung folgende Ergänzung der Verfassung von 1874 (s. S. 13 f.) angenommen: «Der Bund ist zur Gesetzgebung auch in den übrigen Gebieten des Civilrechts befugt.» Der Abstimmung ging eine lebhafte, kontroverse Diskussion voraus, bei der sich Huber stark engagierte (s. S. 30 ff.).

Das Gesetzgebungsverfahren

Nachdem Huber 1900 einen überarbeiteten Entwurf für das komplette Gesetzbuch vorgelegt hatte, begannen die offiziellen Beratungen. Über diesen sogenannten Vorentwurf diskutierte zunächst eine grosse ausserparlamentarische Expertenkommission. Das geschah zwischen 1901 und 1903 in vier Sessionen von jeweils zwei bis drei Wochen. Die Mitglieder der Kommission waren so ausgewählt worden, dass «alle wichtigeren Interessen des Landes vertreten seien».33 Unter den Teilnehmern befanden sich National- und Ständeräte sowie Vertreter von Berufsverbänden, wie etwa des Handels- und Industrievereins, des Bauernverbandes oder des Arbeiterbundes. Etliche der Experten waren Juristen (Professoren, Anwälte, Richter).34 Den Vorsitz führte ein Mitglied des Bundesrats: zu Beginn der ersten Sitzungsperiode der Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements Robert Comtesse, danach der damalige Bundespräsident Ernst Brenner.

Am Ende der Expertenberatungen stand ein Gesetzentwurf, der im Wesentlichen mit Hubers Vorentwurf übereinstimmte. Dieser Gesetzentwurf wurde 1904 vom Bundesrat den beiden Kammern des Parlaments vorgelegt. Nach Vorberatungen in Kommissionen begannen 1905 die Plenardiskussionen. Diese endeten am 10. Dezember 1907 mit der Abstimmung über eine bereinigte Fassung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB). Das Gesetz wurde sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat ohne Gegenstimme angenommen – eine Einmütigkeit, die sehr selten war und ist. Im Nationalrat wurde die Schlusssitzung von derjenigen Person geleitet, die Huber 1884 den Auftrag zur Zusammenstellung der kantonalen Rechte und damit die Chance gegeben hatte, sich für die Ausarbeitung des ZGB-Entwurfs zu qualifizieren: Paul Speiser. Er war 1907 Präsident des Nationalrats. Entgegen der sonst üblichen Vorgehensweise gab Speiser nicht nur das Ergebnis der Abstimmung bekannt, sondern hielt eine kurze Ansprache. Diese schloss er mit dem Wunsch, dass der Tag, an dem das ZGB vom Parlament angenommen wurde, dereinst «zu den wichtigen und segensreichen Tagen des Schweizer Bundes gezählt werden» möge.35

Mit der Abstimmung der Bundesversammlung war das Gesetzgebungsverfahren noch nicht an seinem Endpunkt angelangt. Seit 1874 gewährte die Bundesverfassung die Möglichkeit, das Volk über Bundesgesetze abstimmen zu lassen. Wäre ein derartiges Referendum beantragt worden, hätte dies dem ZGB gefährlich werden können, was der damalige Sekretär des Bauernverbandes, Ernst Laur, deutlich aussprach: «Wenn auch die neue Gesetzesvorlage eine Volksabstimmung nicht zu fürchten hat, so kann man doch nicht leugnen, daß gerade dieses Gesetz sich zur öffentlichen Diskussion nicht eignet. Es ist absolut unmöglich, die einzelnen Referendumsbürger über den Inhalt und die Tragweite des Gesetzes im einzelnen aufzuklären. Dazu brauchte es monatelanges Studium und nicht nur kleine Flugschriften, sondern dickleibige Bände und Kommentare. Der Bürger wird deshalb, wenn die Gegner in der bei Abstimmungen üblichen Weise das Gesetz zu zerzausen versuchen, leicht das Gefühl bekommen, er mache einen Schritt ins Ungewisse. Diese Unsicherheit wird manchen zur Verwerfung bestimmen.»36 Die Gefahr wurde nicht real. Als am 20. März 1908 die Frist zur Beantragung eines Referendums ablief, lag kein solcher Antrag vor. Damit war das ZGB endgültig angenommen.

Nach der Verabschiedung des ZGB stand eine Revision des OR an. Dieses Bundesgesetz, das 1883 in Kraft getreten war und andere Teile des Zivilrechts – das Vertrags- und Wirtschaftsrecht – regelte, musste an das ZGB angepasst werden. Auch an diesem Schritt beteiligte sich Huber massgeblich. Schon 1903 legte er Entwürfe für die Umgestaltung des OR vor. Das Parlament entschied sich allerdings dafür, zunächst die Beratungen des ZGB abzuschliessen und erst danach auf die Revision des OR einzutreten. Nach der Verabschiedung des ZGB wurde 1908 eine Expertenkommission für die Neufassung des OR eingesetzt. Bei dieser wirkte Huber als Referent mit. Er vertrat die von den Experten beschlossene Gesetzesvorlage auch im Nationalrat, der 1910 mit den Beratungen begann. 1911 wurde das teilweise revidierte OR von der Bundesversammlung angenommen. Es konnte damit gleichzeitig mit dem ZGB in Kraft treten.37

Nach der Verabschiedung des ZGB durch die Bundesversammlung am 10. Dezember 1907 spottete der «Nebelspalter» über die lange Dauer des Gesetzgebungsverfahrens. Wenn in der Bildunterschrift eine Zeitspanne von 22 Jahren erwähnt wird, nimmt die Rechnung ihren Anfang beim Erscheinen des ersten Bandes von Hubers Zusammenstellung der kantonalen Rechte (1886). Die Karikatur zeigt Eugen Huber mit einem Glasgefäss, in dem das Schweizerische Zivilgesetzbuch in Gestalt eines Embryos zu sehen ist. Die Darstellung spielt auf eine Szene aus Goethes «Faust» an, in der es um die Erschaffung eines künstlichen Menschen – des sogenannten Homunculus – geht, der in einem Labor aus einer Mischung von «viel hundert Stoffen» hergestellt wird (Faust, 2. Teil, 2. Akt).

Als das ZGB am 1. Januar 1912 geltendes Recht der Schweiz wurde, waren gut 19 Jahre seit dem Vertragsabschluss zwischen Huber und dem Justizdepartement am 14. November 1892 vergangen. Der Vertrag hatte für die Erstellung des Vorentwurfs eine Dauer von fünf Jahren – gerechnet ab dem 1. Januar 1893 – veranschlagt (s. Einleitungszitat, S. 8). Diese Frist war von Huber überschritten worden – allerdings nicht gravierend. Er legte den kompletten Text des Vorentwurfs am 15. November 190038 und damit genau acht Jahre nach dem Tag des Vertragsabschlusses vor. Sieben Jahre benötigten dann die Beratungen der Experten und Parlamentarier. Schliesslich konnte das ZGB nicht sofort in Kraft gesetzt werden. Vielmehr waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig, um eine Anwendung des Gesetzes zu ermöglichen. So machte die Einführung des ZGB beispielsweise in vielen Kantonen die Einrichtung eines neuartigen Grundbuchwesens notwendig. Ausserdem mussten alle Kantone Einführungsgesetze erlassen. Und nicht zuletzt benötigten die Juristen Zeit, um sich in das neue Recht einzuarbeiten. Daher wurde festgelegt, dass das Gesetz erst vier Jahre nach dem Beschluss des Parlaments zum geltenden Recht werden sollte.

Die geschilderten Stationen des Gesetzgebungsprozesses stellen nur eine Seite der Entstehungsgeschichte des Zivilgesetzbuchs dar. Eine andere Seite bildet die inhaltliche Gestaltung des Gesetzentwurfs und dessen Durchsetzung. Ohne Hubers Vision von einem Schweizer Zivilrecht und ohne Hubers unermüdlichen Einsatz für seine Vorschläge wäre das ZGB nicht zum europäischen Vorzeigegesetz geworden. Diesen Perspektiven sind die folgenden Ausführungen gewidmet.

Der vielseitige Schriftsteller: Appelle zur Verfassungsänderung

«So wie das Recht bei uns jetzt ist, erzeugt es für tausende von Landesangehörigen ein Unrecht, und wir fühlen das um so schwerer, weil die kantonalen Rechtsverschiedenheiten in unserem Rechtsbewußtsein keine Grundlage mehr haben. […] Das einzige, was helfen kann, ist der große Schritt zur Vereinheitlichung. Mit ihr verlangen und erlangen wir nicht nur äußerlich das einheitliche Recht, sondern vor allem die dem Schweizervolk gebührende Gerechtigkeit!»

Eugen Huber, Über die Notwendigkeit der Rechtseinheit. Ein Mahnruf ans Schweizervolk, Bern 1898, S. 10

Eine Schicksalsfrage für die Schweiz

Als der Bundesrat 1892 Eugen Huber damit beauftragte, ein Schweizerisches Zivilgesetzbuch zu entwerfen, fehlte eine entscheidende Voraussetzung für die Realisierung dieses Projekts: Die Verfassung gewährte dem Bund keine Rechtsetzungskompetenz für diejenigen Themen, die im Mittelpunkt des geplanten Gesetzbuchs standen. Bevor das Familien-, Erb- und Sachenrecht einheitlich durch ein Bundesgesetz geregelt werden konnten, musste die Verfassung dahingehend geändert werden, dass der Bund die Zuständigkeit für diese Rechtsgebiete erhielt. 1872 war der Versuch gescheitert, dem Bund eine Kompetenz für das gesamte Zivilrecht zu geben (s. S. 13). Die damals vorgebrachten Bedenken (insbesondere die Sorge um den Verlust von regionalen Eigenheiten sowie Vorbehalte gegen Eingriffe in die kantonale Hoheit) bestanden auch noch zwanzig Jahre später. Als Huber 1893 mit der Arbeit am ZGB begann, war somit nicht absehbar, ob beziehungsweise wann seine Vorschläge verwirklicht werden würden. Er tröstete sich mit dem Gedanken, «dass der Entwurf auch bei einer längeren Periode fortdauernden kantonalen Rechts nicht ohne Bedeutung wäre. Vermöchte er doch in jedem Falle ein Plan zu sein, an welchem die fortschreitende kantonale Gesetzgebung nicht achtlos vorübergehen würde».39 Einige Jahre später sah Huber dies anders. Am 13. November 1898 – dem Tag, an dem das Volk über die Verfassungsänderung abstimmte, die den Weg zum ZGB frei machen sollte – notierte er in seiner persönlichen Agenda: «Heute ist der lang ersehnte Schicksalstag. Früher dachte ich, auch eine Ablehnung würde mich erleichtern. Jetzt bin ich gegen alles Vorsehen so sehr persönlich engagiert, daß es für mich eben doch ein Unglück wäre. Die Schweiz entscheidet, ob sie ein modernes Staatswesen sein wolle, oder dem Zerfall bestimmt sei, aufgelöst durch die mächtigen Einflüsse der um uns herum pulsierenden modernen Gewalten: […] to be or not to be!»40 Der Eintrag macht deutlich, dass Huber nicht nur an die Arbeit dachte, die er bereits in das ZGB investiert hatte. Vielmehr sah er die Entscheidung über die Verfassungsänderung als Schicksalsfrage für die Schweiz an. Die Bundeskompetenz für das Zivilrecht erschien ihm geradezu als Voraussetzung für einen Fortbestand des Landes. Entsprechend dieser Einstellung hatte sich Huber im Vorfeld stark engagiert, um den Mitgliedern der Bundesversammlung und dem Schweizer Volk ein Votum für die Verfassungsänderung nahezulegen. Dieses Engagement nimmt eine Sonderstellung in Hubers Auftreten ein. Es zeigt ihn nicht nur als Juristen, sondern auch als Politiker und Erzähler – nicht nur als Taktiker, sondern auch als aktiven Kämpfer.

Botschaft zur Rechtseinheit

Bevor die Bundesversammlung über einen Rechtstext wie etwa über einen Vorschlag zur Verfassungsänderung abstimmt, erhält sie eine Botschaft, in welcher der Bundesrat eingehend seinen Standpunkt darlegt. Diese Botschaften werden im amtlichen Publikationsorgan der Eidgenossenschaft, dem «Schweizerischen Bundesblatt», veröffentlicht. So geschah es auch im Jahr 1896. Im «Bundesblatt» erschien die «Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die Revision der Bundesverfassung zur Einführung der Rechtseinheit». Wie üblich wurde nicht erwähnt, wer den Text der Botschaft verfasst hatte. In diesem Fall war es Eugen Huber gewesen. Der Bundesrat hatte ihn damit betraut, einen Entwurf für die Botschaft auszuarbeiten. Durch diesen Auftrag erhielt Huber die Chance, den National- und Ständeräten seine Sicht zu präsentieren, und zwar in Gestalt eines amtlichen Dokuments. In einem Brief an einen befreundeten Kollegen in Halle bemerkte Huber: «Die Botschaft zur Rechtseinheit wird eine große Verantwortlichkeit mit sich bringen. Es sollte ein politisches Aktenstück eindringlichsten Styls, u. dabei doch staatsmännisch reserviert werden, eine Art, in der ich mich noch nie besonders geübt habe. Allerdings mache ich nur einen Entwurf. Aber, wenn er gelingt, acceptiert ihn das Plenum des Bundesrates.»41 Und es gelang. Einige Monate später übersandte Huber dem Kollegen in Halle den amtlichen Botschaftstext, so wie er im Bundesblatt abgedruckt worden war, und merkte dabei an: Die Botschaft «stammt aber der Hauptsache nach von mir. Sie soll großen Eindruck gemacht haben. Der Bundesrat war einstimmig».42

Am 28. November 1896 verabschiedete der Bundesrat eine Botschaft, in der er – mit den Worten Hubers – für eine Verfassungsänderung warb, welche dem Bund die Kompetenz geben würde, das Zivil- und Strafrecht schweizweit einheitlich zu regeln. Kurz darauf erschien im «Nebelspalter» eine Karikatur, die deutlich machte, dass erhebliche Vorbehalte gegen die Verfassungsänderung bestanden. Das Bild spielt auf Gesetze an, die der Bund im Rahmen seiner schon bestehenden Rechtsetzungskompetenz erlassen hatte (Bundesgesetz über das Obligationenrecht 1881 / 1883, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 1889 / 1892). Diese Gesetze werden als unbefriedigende Beispiele für eine Vereinheitlichung kantonaler Rechte hingestellt.

In der Botschaft führte Huber zahlreiche Gründe für eine Vereinheitlichung des Zivilrechts und damit für eine Verfassungsänderung an, die eine solche Vereinheitlichung ermögliche. Die Gründe fasste er in vier Gruppen zusammen: wirtschaftliche Vorteile, ideeller Gewinn, Bedeutung für die innere sowie für die äussere Landespolitik. Am Beginn, und somit an zentraler Position, nahm Huber eine ökonomische Perspektive ein. Dabei kam er auf das Hypothekenrecht zu sprechen. Ohne auf die komplizierten rechtlichen Aspekte dieser Thematik einzugehen, griff er denjenigen Aspekt auf, der geeignet war, allgemeine Aufmerksamkeit zu erwecken: die Höhe der Hypothekenzinsen. Zur damaligen Zeit hatten zahlreiche Schweizer Bürger Kredite aufgenommen und den Geldgebern im Gegenzug als Sicherheit eine Hypothek auf ihrem Grundstück eingeräumt. Die Gesamtsumme solcher Kredite belief sich auf etwa fünf Milliarden Franken.43