Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Loewe Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

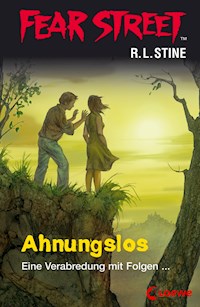

- Serie: Fear Street

- Sprache: Deutsch

Es ist bitterkalt. Doch Chelsea merkt es nicht. Denn sie hat ein Date. Das erste in ihrem Leben! Wenn nur der gut aussehende Will etwas weniger schüchtern wäre! Da ist ihr Sparks schon lieber. Doch auch der benimmt sich manchmal sehr seltsam. Chelsea ist zwischen beiden Jungen hin- und hergerissen. Und ahnt gar nicht, in welche Gefahr sie sich begibt ... Mit den Horror- und Thriller-Büchern aus der Fear Street schuf Bestsellerautor R.L. Stineeine Reihe, die inzwischen zu den Klassikern derHorrorliteratur für Jugendliche zählt. Seit über 20 Jahren gibt es seine Geschichten schon auf Deutsch und seitdem begeistern sie gleichermaßen Jungs und Mädchen ab 12 Jahren und alle Fans von Gruselgeschichten. Ab 2021 zeigt Neflix den Klassiker Fear Street als Horrorfilm-Reihe!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 150

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kapitel 1 – Der Mond warf …

Kapitel 2 – Chelsea Richards brach …

Kapitel 3 – Chelsea wirbelte herum …

Kapitel 4 – „Was?“ „Komm, lass …

Kapitel 5 – Einer der jungen …

Kapitel 6 – Es war kalt …

Kapitel 7 – Chelsea wischte geistesabwesend …

Kapitel 8 – Am nächsten Tag …

Kapitel 9 – Am nächsten Nachmittag …

Kapitel 10 – „Sag schon, was …

Kapitel 11 – Die Kordel in …

Kapitel 12 – Die Lichter flammten …

Kapitel 13 – Chelsea sprang auf …

Kapitel 14 – „Kannst du nicht …

Kapitel 15 – Chelsea sprang zurück …

Kapitel 16 – „Und – wo ist …

Kapitel 17 – Sie holte einmal …

Kapitel 18 – Will saß auf …

Kapitel 19 – „Will ist so …

Kapitel 20 – „Chelsea, was ist …

Kapitel 21 – „Chelsea – wo willst …

Kapitel 22 – „Wer ist da?“ …

Kapitel 23 – Gerade, als Will …

Kapitel 24 – Will beugte sich …

Kapitel 25 – Das Messer fest …

Alle Einzelbände der Reihe „Fear Street“ als eBook

Über den Autor

Weitere Infos

Impressum

1

Der Mond warf sein dumpfes Licht auf das alte Auto, das am Rande der Klippen geparkt war. Die Scheiben waren von innen beschlagen, nur zwei Silhouetten zeichneten sich im Innern des Wagens ab.

Er hatte den Platz sorgfältig ausgewählt. Nun war er hier mit ihr. Allein.

Sie hob ihren Kopf von seiner Schulter und lächelte ihn verträumt an. „Joe“, flüsterte sie.

Er starrte auf die Windschutzscheibe und dachte an die Nacht dahinter, stellte sich das hohe, nasse Gras, die dunklen Bäume vor. Er hatte das Gefühl zu ersticken.

Sie legte ihren Kopf an seine Brust und seufzte. Ihr Haar duftete nach Orangen. Er konnte ihren Lippenstift auf seinem Mund schmecken, süß und sauer zugleich.

Wie hieß sie überhaupt noch?

Er hielt sie in seinen Armen und versuchte, sich zu erinnern.

Candy. Das war es. Candy oder so.

Er fühlte sich ... eingeschlossen. Gefangen. Als ob das Auto ihn langsam erdrückte.

„Ich war noch nie mit einem Jungen hier oben“, sagte sie leise und schmiegte sich eng an seine Lederjacke.

Er nahm seinen Arm von ihrer Schulter und tastete nach der Fensterkurbel. Er begann, das Fenster herunterzudrehen, aber sie griff nach seiner Hand. „Nein. Tu das nicht. Jemand könnte uns sehen.“

„Wir sind doch ganz alleine“, antwortete er. „Weit und breit keine anderen Autos.“ Er nahm einen tiefen Atemzug von der frischen kalten Nachtluft, bevor er das Fenster wieder schloss. Er konnte eben noch einen Blick auf den Mond erhaschen, ein heller grauer Splitter am Himmel.

„Ich mag dich, Joe“, sagte Candy.

Er legte seinen Arm wieder um ihre Schulter.

„Ich mag dich auch“, antwortete er automatisch. Er ärgerte sich sofort, dass es sich nicht überzeugender angehört hatte. Dafür küsste er sie schnell aufs Ohr.

„Ich schwitze“, dachte er. „Es ist Oktober, und ich schwitze.“

„Ich mag Jungen mit lockigem schwarzem Haar“, flüsterte sie. Zärtlich strich sie mit ihrer Hand über seinen dunklen Kopf.

„Ich hasse das“, dachte er. „Mum hat das immer gemacht.“

„Lass uns doch spazieren gehen“, schlug er vor und streckte die Hand nach dem Türgriff aus.

„Ich weiß nicht recht – ist das nicht gefährlich?“ Ihre Stimme klang gespannt und ihre dunklen Augen glitzerten vor Aufregung.

Er zuckte die Schultern. „Ich komme hier ja auch nicht so oft hin.“

Rainer’s Point war der beliebteste Treffpunkt für alle Central-High-Schüler. Der schmale Weg endete auf einer Lichtung, die zum Rand einer steilen Felsklippe hin abfiel. Hinter der Lichtung war ein dichter Wald.

Es war still hier oben, nur der Wind flüsterte durch die Bäume.

„Nun komm schon“, ermunterte er sie und drückte ihre Hand. „Ich werde dich beschützen.“

Sie lachte unsicher.

Er machte die Autotür auf, sodass die Innenbeleuchtung anging. Einen Augenblick blendete sie das harte gelbe Licht in den Augen.

„Warte doch, Joe“, sagte sie und bückte sich. „Du hast dein Portemonaie fallen lassen.“

Neugierig klappte sie die Geldbörse auf.

Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung, als sie den Führerschein sah. „Joe –?“ Sie blickte ihn fragend an.

„Jetzt geht’s los“, dachte er. Sein Herz klopfte.

„Joe Hodge“, sagte sie zögernd und schaute sich noch einmal den Führerschein an. „Du sagtest, dein Name sei Joe Hodge. Hier auf dem Führerschein steht aber Lonnie Mayes.“

„Er – er – gehört jemand anderem“, stotterte er.

Wieder hatte er das Gefühl, dass das Auto ihn langsam zu erdrücken begann. Das Auto? Nein. Sie war es. Candy erdrückte ihn.

Sie sah ihn prüfend an. „Aber es ist doch dein Foto auf dem Führerschein.“ Sie hielt die Papiere näher an sein Gesicht, so, als wäre er fast blind.

„Eigentlich schade“, ging es ihm durch den Kopf. „Warum tut sie das? Warum beschuldigt sie mich?“

„Ich habe meinen verloren“, erklärte er mürrisch und nahm ihr den Führerschein aus der Hand. „Deshalb benutze ich jetzt diesen hier.“ Er steckte den Führerschein in seine Jackentasche.

„Dann bist du also Joe Hodge? Und nicht Lonnie Mayes?“ Sie runzelte die Stirn.

„Wirklich schade“, dachte er wieder.

Entschlossen öffnete er die Autotür und stieg aus. Er streckte sich, holte tief Luft und lehnte sich dann noch einmal in das Auto, um sie beruhigend anzulächeln.

„Nun komm schon, Candy. Lass uns spazieren gehen, nur ganz kurz. Es ist so schön hier draußen. Kein anderer ist heute Nacht hier. Es ist keine Menschenseele in der Gegend.“

„Keine Menschenseele“, dachte er. Seine Gedanken wirbelten, seine Muskeln spannten sich an. Jetzt war er hellwach und bereit.

Sie stieg aus dem Auto und schloss die Tür. Das Innenlicht ging aus. Es wurde stockdunkel.

Mit langen, entschlossenen Schritten überquerte er die Lichtung. Seine Schuhe streiften im Vorbeigehen den Tau vom hohen Gras. Bald kam er zum Rand der Klippen und starrte hinunter. Nichts als Dunkelheit.

Sie trat neben ihn und tastete mit ihrer heißen, feuchten Hand nach seiner. Ängstlich schaute sie auf den Klippenrand hinunter.

„Können wir nicht ein Stück zurückgehen?“, fragte sie nervös. „Ich habe Höhenangst.“

„Klar doch.“ Er führte sie langsam wieder über die Lichtung zurück zu den Bäumen.

„Wie alt bist du eigentlich?“, fragte sie plötzlich.

„Ich bin zwanzig“, dachte er.

„Siebzehn“, sagte er laut.

„Und wie ist das mit deinem Führerschein passiert? Hattest du einen Unfall oder so was?“

„Du bist diejenige, die hier einen Unfall haben wird“, dachte er. „Einen tödlichen Unfall.“

Wenn sie nur nicht versucht hätte, ihn zu erdrücken. Wenn nur ihr Haar nicht dieselbe dunkle Farbe hätte wie ...

„Nein. Ich habe ihn wirklich einfach nur verloren“, murmelte er undeutlich.

Er legte seinen Arm um ihre Schultern und zog sie näher zu sich heran, während er sie unter die Bäume führte. „Ich mag dich, Candy“, flüsterte er ihr ins Ohr.

Wieder stieg ihm der Duft von Orangen aus ihrem Haar in die Nase.

Mochte er sie wirklich? Oder log er sie an? Er war sich nicht sicher. Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass sie sterben musste.

Einige Minuten später ging er ruhig zum Auto zurück. Alleine. Sein Herz klopfte wie wild, aber er fühlte sich gut.

Wirklich ausgezeichnet. Es war so einfach gewesen, sie zu töten.

Er machte den Reißverschluss seiner Lederjacke zu und setzte sich ans Steuer. Das Auto sprang sofort an. Er stellte das Gebläse an und wartete darauf, dass die Windschutzscheibe wieder klar wurde. Die Luft vom Gebläse fühlte sich kühl und trocken an.

Er lachte laut auf, ein befreites Lachen.

Nach und nach konnte man durch die beschlagene Windschutzscheibe wieder sehen.

„Joe Hodge“, sagte er laut zu sich. „Ich sagte ihr, dass mein Name Joe Hodge sei. Warum sollte ich ihr auch meinen richtigen Namen nennen? Es war ja nur unsere erste Verabredung.“

Eigentlich hatte er gar nicht vorgehabt, sie schon heute Nacht zu töten. Er hatte sie irgendwie gemocht. Er hatte sie wirklich gemocht. Sie hatte ihn nicht so sehr an die anderen erinnert. Nur ihr Haar, das lange braune Haar.

Auf dieses hier war er nicht vorbereitet gewesen.

Warum musste sie ihm auch das Gefühl geben, zu ersticken? Warum musste sie ihr Haar so nach hinten werfen? Warum musste sie seinen Führerschein entdecken? Warum musste sie so viele Fragen stellen?

Er war darauf nicht vorbereitet gewesen. Er hatte es so nicht geplant. Und dabei plante er doch immer gerne im Voraus.

Aber nun war sie sowieso tot.

„Ich werde nicht mehr hier sein, wenn sie die Leiche finden“, dachte er. „Ich habe keine Spuren hinterlassen. Es gibt keine Zeugen. Alles ist in Ordnung.“

Wenigstens konnte er wieder frei atmen.

Die Windschutzscheibe war inzwischen klar. Mit eingeschalteten Scheinwerfern wendete er den Wagen.

Auf zu einer anderen Stadt. Früher oder später war es immer an der Zeit weiterzuziehen. Er hatte einfach keine andere Wahl. Wenn die Mädchen so aussahen? Wenn sie ihm Fragen stellten und ihn nicht frei atmen ließen?

Er hielt noch einmal den Wagen an, zog die Handbremse fest und machte das Handschuhfach auf. Seine Hand zitterte nicht. Das war ein gutes Zeichen. Er konnte wieder frei atmen, und seine Hand zitterte nicht.

Er machte die Innenbeleuchtung an, zog die Karte heraus und entfaltete sie sorgfältig mit ruhigen Händen. Seine Augen glitten über das Gewirr von Straßen und Orten und stoppten beim Namen der nächsten Stadt.

Shadyside.

Er sprach den Namen ein paarmal leise vor sich hin.

Shadyside.

Das hörte sich gut an.

Nachdem er die Karte in das Handschuhfach zurückgelegt hatte, drehte er die Innenbeleuchtung aus und fuhr dann in die kühle, stille Dunkelheit. Leise summte er vor sich hin.

2

Chelsea Richards brach mit einem schrillen Ton ihr Spiel ab und ließ das Saxofon schlecht gelaunt sinken. „Ich hasse mein Leben“, sagte sie ausdruckslos.

„Fang nicht schon wieder an.“ Ihre Mutter saß auf der anderen Seite des kleinen Wohnzimmers. Sie ließ die Zeitung sinken und blickte Chelsea warnend an. Ihr Blick sagte: „Ich bin jetzt wirklich nicht in der Stimmung, mir deine übliche Liste von Beschwerden anzuhören!“

Chelsea lehnte sich in ihrem Klappstuhl nach vorne, bis sie fast mit ihrem Kopf an den Notenständer vor ihr stieß. „Manchmal glaube ich, dass ich überhaupt kein echtes Mitglied dieser Familie bin“, beschwerte sie sich. „In Wirklichkeit bin ich bestimmt adoptiert oder so.“

„Von wegen adoptiert, du wurdest ausgebrütet“, versuchte Mrs Richards zu scherzen. Sie war noch immer hinter ihrer Zeitung versteckt. „Bist du eigentlich fertig mit Üben, oder hab ich mich zu früh gefreut?“

„Du magst noch nicht einmal, wenn ich Saxofon spiele“, klagte Chelsea.

„Du hast darauf gespielt? Es hörte sich eher an, als ob du es folterst!“, lachte Mrs Richards.

Chelsea war an den trockenen Humor ihrer Mutter gewöhnt. Manchmal halfen die Witzeleien, ihre schlechte Laune zu vertreiben, aber nicht jetzt. „Wirklich lustig“, fauchte Chelsea beleidigt. „Ich sehe nicht so gut aus wie meine Mutter, und ich habe noch nicht einmal ihren Humor“, dachte sie bitter.

„Wenn ich nicht adoptiert bin, wie kommt es dann, dass du so groß und schlank bist und ich kurz und dick?“ Chelsea zog das Mundstück vom Saxofon.

„Chelsea, wirklich!“ Ihre Mutter wurde langsam ungeduldig. Sie legte die Zeitung auf ihre Knie und schüttelte den Kopf. „Warum musst du nur immer und immer wieder über die gleichen Dinge sprechen?“

„Na wenigstens sprechen wir mal“, antwortet Chelsea mit wachsendem Ärger. „Normalerweise tun wir das überhaupt nicht, weil du zur Arbeit musst.“

„Junge, Junge, du hast aber wirklich eine Laune heute Morgen“, sagte ihre Mutter. „Es tut mir leid, aber dein Vater und ich müssen nun einmal hart arbeiten. Es ist ja nicht so, dass du ein Vermögen mit deinem Saxofonspielen verdienst.“

„Immerhin arbeite ich in Dads Café. Ich verdiene mein eigenes Geld“, zischte Chelsea. „Hör doch auf, mir die Musik mieszumachen. Es ist das Einzige, was mir noch Spaß macht.“

„Das Einzige“, wiederholte Chelsea für sich. „Das absolut Einzige in meinem ganzen bescheuerten Leben.“

„Warum bemitleidest du dich in letzter Zeit immer nur selber?“, fragte Mrs Richards. Sie legte mit einem Seufzer die Zeitung auf den Tisch und ging zu Chelsea hinüber.

Chelsea zuckte mit den Schultern. „Es ist diese neue Stadt. Shadyside. Und dieses unheimliche alte Haus.“

„Nun hör doch bitte auf, dich über das Haus zu beschweren. Wir werden es wieder herrichten.“ Mrs Richards verschränkte die Arme über ihrem hellblauen Rollkragenpullover. „Du weißt doch, dass dein Vater schon immer davon geträumt hat, einmal sein eigenes Café zu besitzen. Der Umzug hierher ist für ihn eine große Chance. Für uns alle.“

„Aber in der Schule erzählen sie sich Geschichten über diese Straße. Die Fear Street. Sie sagen, dass alle möglichen verrückten Dinge hier passieren.“

„Verrückte Dinge passieren überall“, erwiderte ihre Mutter trocken. Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Die Wolken lichteten sich, und die Abendsonne schien ins Zimmer.

Chelsea nahm ihr Instrument auseinander und legte die Teile sorgfältig in den Saxofonkasten.

„Warum habe ich kein glattes Haar wie du?“, begann sie wieder. Eigentlich war ihr klar, dass sie damit aufhören sollte, aber sie konnte nicht anders. „Warum muss mein Haar so gelockt sein und diese furchtbare mausbraune Farbe haben?“

„Willst du deine Haarfarbe ändern?“, fragte ihre Mutter überrascht. „Das ist einfach.“

„Und wie verändere ich mein Gesicht?“, jammerte Chelsea und blickte in den Spiegel an der Wand beim Eingang.

„Meine Nase ist zu dick, und mein Kinn ist zu schmal“, dachte sie zum tausendsten Mal.

„Chelsea, du bist ein sehr attraktives Mädchen“, sagte ihre Mutter, immer noch die Arme verschränkt. „Wenn du etwas abnehmen würdest und etwas Lippenstift ...“

Chelsea sprang aufgebracht von ihrem Stuhl hoch.

Ihre Mutter war so überrascht, dass sie einen Schritt zurücktrat.

„Hör doch bitte auf, Mum. Attraktiv! So was erzählt man immer den Leuten, die es gerade nicht sind. Warum sagst du nicht gleich, dass ich einen guten Charakter habe, dann hast du es hinter dir. Hässliche Mädchen haben nämlich einen guten Charakter, weil mit ihnen ja sonst nicht viel los ist.“

„Ganz ehrlich, du siehst toll aus. Nur dein Charakter ...“, versuchte ihre Mutter wieder zu scherzen.

„Mum –“, schrie Chelsea. Sie fühlte, wie sie langsam die Kontrolle über sich verlor. „Kannst du denn niemals ernst sein?“

Mrs Richards machte einen Schritt nach vorne und nahm ihre Tochter ungeschickt in die Arme. Dies überraschte Chelsea völlig. Ihre Mutter zeigte nur selten ihre Liebe so offen. Chelsea konnte sich nicht einmal erinnern, wann ihre Mutter sie das letzte Mal umarmt hatte.

„Es – es tut mir leid“, rutschte es ihr heraus, obwohl sie gar nicht genau wusste, warum sie sich entschuldigte.

„Ssshhh.“ Mrs Richards legte ihren Finger auf Chelseas Lippen. Dann trat sie einen Schritt zurück. „Es war der Umzug, meine Liebe“, sagte sie und schaute Chelsea aufmunternd an. „Es ist, weil du wieder völlig von vorne anfangen musst. Eine neue Stadt, eine neue Schule, das ist ja wirklich nicht so einfach.“

Chelsea nickte und dachte darüber nach, was ihre Mutter gesagt hatte.

„Und du bist unglücklich, weil dein Vater immer im Café ist und ich die ganze Zeit im Altersheim, wo ich mich um Patienten kümmere, anstatt hier zu Hause bei dir zu sein“, fuhr Mrs Richards fort. „Aber wir können doch nichts daran ändern, Chelsea. Dies ist unsere große Chance. Vor allem für deinen Vater. Wenn er es schafft, das Café zu einem Erfolg zu machen, dann wird er so glücklich sein, und dann werden wir auch keine Schulden mehr haben.“

Mrs Richards steckte ihre Hände in die Taschen ihrer Jeans und begann, im kleinen Zimmer auf und ab zu gehen. „Aber – du darfst nicht anfangen, an dir selbst zu zweifeln. Es liegt an den Umständen, am Umzug, aber nicht an dir.“

Chelsea schaute wieder in den Spiegel. „Das ist leicht zu sagen“, dachte sie traurig. „Sie ist groß und hübsch, aber ich sehe aus wie eine Kuh.“

„Alles klar, Mum“, sagte sie mit gezwungener Fröhlichkeit. „Du hast recht. Tut mir leid.“

Das Gesicht ihrer Mutter zeigte, wie besorgt sie war. „Aber Schatz, du hast doch schon eine Freundin hier gefunden, oder nicht?“, hakte sie noch einmal nach.

Chelsea nickte. „Nina Darwin.“

„Warum rufst du sie nicht an?“, schlug Mrs Richards vor. „Sie scheint wirklich nett zu sein. Und sehr beliebt. Ich bin mir sicher, dass du durch sie noch andere Freunde finden wirst.“

Sie schaute auf ihre Uhr. „Oh nein, ich bin viel zu spät. Ich muss sofort los.“ Sie gab Chelsea einen flüchtigen Kuss auf die Stirn, griff sich ihre Schlüssel und das Portemonaie vom Flurtisch und hastete aus der Tür.

Chelsea seufzte. „Was sollte das nun schon wieder sein?“, fragte sie sich. „Mum hat aber recht. Ich muss aufhören, mich selber zu bemitleiden.“

Sie brachte das Saxofon in ihr Zimmer und räumte es in den Schrank. Dann zog sie ihr weißes Sweatshirt aus, weil ihr plötzlich zu warm geworden war, und suchte nach etwas Kühlerem zum Anziehen.

„Ich muss aus diesem Haus raus“, dachte sie und zog ein grünes T-Shirt aus der Schublade. „Vielleicht kann Nina mich etwas aufmuntern.“

Nina Darwin wohnte ganz in der Nähe, nur zehn Minuten von Chelsea entfernt. Chelsea hatte Nina in der Schulband kennengelernt, mehr oder weniger durch einen Unfall: Die beiden Mädchen waren nach der ersten Probe regelrecht ineinandergerannt. Chelseas Saxofon bekam eine Beule, und Ninas Knie einen Kratzer. Ansonsten blieben beide unverletzt.

Danach waren sie gute Freundinnen geworden, obwohl Nina bei den Proben für den Musikzug immer darauf bestand, mit ihrer Flöte am anderen Ende, weit entfernt von Chelsea, zu gehen.

Nina war klein und sah lustig aus, mit intelligenten, feinen Gesichtszügen und glattem blondem Haar. Sie war ganz anders als Chelsea, hatte eine völlig unkomplizierte Art und schien eine Menge Freunde zu haben.

„Sie sieht aus wie zwölf“, dachte Chelsea manchmal. „Wenn wir zusammen sind, denken die Leute wahrscheinlich, dass ich ihre Mutter bin!“

„Nun mach dich nicht wieder selber schlecht“, sagte sich Chelsea energisch.

Nina war eine gute Freundin. Ihre einzige Freundin bis jetzt.

„Also fang nicht an, ihre schlechten Seiten zu suchen“, warnte sie sich.