7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

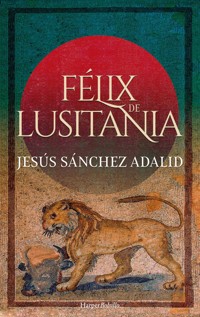

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Harper Bolsillo

- Sprache: Spanisch

Esta novela, continuación de La Luz del Oriente, recoge las vivencias de Félix, un hispano-lusitano en el siglo iii. A lo largo de la narración nos encontramos envueltos en el anárquico periodo del primer milenio del Imperio Romano, cuando la presión de los bárbaros comienza a resquebrajar los limes y los emperadores se sucedían vertiginosamente unos a otros. En el año 248, Roma se prepara para celebrar el gran esplendor milenario de su fundación, tras haber conseguido establecer la paz con los persas de Oriente merced a la hábil gestión de los embajadores imperiales. Uno de estos emisarios es Félix de Lusitania, que regresa de su misión en Tesifonte después de haber arrostrado todo tipo de peligros. La inquietud vital de Félix le lleva a ser protagonista en un momento crucial de la historia: el declive del Imperio Romano.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 797

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

Félix de Lusitania

© Jesús Sánchez Adalid, 2021

© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imagen de cubierta: Dreamstime.com

I.S.B.N.: 978-84-18623-05-9

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prefacio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Epílogo

Nota histórica

Nota del autor

Si te ha gustado este libro…

A mis hermanos

Cuando mengua la luz en el alma humana y esta no está ya nutrida por el alimento natural que le es propio, las tinieblas loposeen todo: por doquier se instauran tristeza y desgracia, y seproduce un encuentro de potencias enemigas del alma.

Entonces esas potencias operan tenebrosamente en los corazones de los hombres, instigando a una nación contra otra,a un reino contra otro.

Orígenes, año 249

Comentariorum series in Matthaeum, 37

Prefacio

Mi nombre es Félix y nací en Lusitania. Mi tierra es famosa por ser la última de Occidente. Más allá de Oisipo solo está el océano en el que no se adentran mucho los navegantes por temor a llegar al final y caer en el vacío. Y el sol, cuando va a perderse por donde se acaba el mundo, baña de una luz singular nuestros cielos, los más limpios del orbe. Los bosques son inmensos, poblados de encinas y alcornoques, salvo en las orillas del caudaloso río Anas, donde crecen alamedas de robustos chopos, fresnos y olmos. La primavera brota de repente, como por arte de encantamiento, y una nevada de pétalos blancos cubre las verdes jaras; las adelfas de las riberas se visten de flores rosadas y en las praderas se despliega un colorido tapiz de entrelazados amarillos y morados, salpicados de rojas amapolas.

Emerita, mi ciudad, es la capital de Lusitania. Fue fundada en tiempos de Augusto y se precia de ser romana, al genuino estilo. En los foros provinciales se venera a los dioses de siempre con sacrificios y ceremonias que siguen inalterados el ritual de los tiempos de la fundación. Se honra al genio protector de la colonia en el lugar que le corresponde y las divinidades capitolinas ocupan pedestales preeminentes. Las procesiones de los colegios sacerdotales y las comitivas de ciudadanos, así como los coros de jóvenes, recorren las principales vías donde se alzan edificios de grandeza y suntuosidad comparable a los de las renombradas ciudades del Imperio, henchidos de orgullo romano. Pero debió de ser a causa de mi origen, en el extremo del mundo, por lo que nací con una pregunta en mi interior, como un acicate. Mi despertar a la vida, sin embargo, fue como el de cualquier muchacho, aunque pronto me acosaron las dificultades, y yo y mi pregunta nos vimos obligados a ponernos en camino hacia levante, donde nace el sol de la sabiduría.

Aun habiendo abandonado mi provincia tan joven, guardo nítidos recuerdos de mi adolescencia en la preciosa villa de mi padre, en la vega del Anas. Durante un corto período de mi vida fui auriga en el circo de Emerita, el más grande y famoso después del circo Máximo. Pero fama y prestigio a tan corta edad no tardaron en causarme graves problemas. Así que, obedeciendo a los consejos de mi abuelo Quirino, me fui a Gades para embarcarme, pues seguir los vientos y las corrientes era siempre más favorable que el largo y tortuoso camino por tierra.

Fui a Roma persuadido de que era el centro del universo, como cualquier ciudadano del Imperio. Y comprobé que todos los caminos parten de allí. Son esas mismas vías las que hacen fluir a los hombres de los más recónditos y apartados lugares para traer sus rarezas; de manera que la Urbe jamás volverá a ser ella misma, sino el desasosegado hervidero de las más extrañas creencias e ideas. Esa Roma rebosaba de todo, sin satisfacer con nada. Solo hallé consuelo en brazos de una hermosa joven consagrada al templo de Salus. Aquellos misterios cautivaron pronto mi espíritu, pero mi cuerpo traicionaba a mi ánimo, porque no llegaba a comprender que ella era solo el reflejo, la sombra de algo eterno. Y no voy a decir que sufriera un desencanto, pero de repente empecé a sentir todo aquello como algo ajeno y pasé del dulce sopor a la repugnancia y el rechazo.

Por eso me fui a Siria alistado en el regimiento de carros que preparó el prefecto Timesiteo para hacer frente a los persas. Se decía por entonces que el verdadero centro no estaba en Roma, sino en Siria, concretamente en Antioquía, por ser una ciudad entre dos mundos: puerta al Oriente más genuino y puerto del Mediterráneo griego, origen de nuestra cultura. Pero, precisamente por ser ciudad libre y de paso, allí se reunía una abigarrada población, frívola y turbulenta, mezcla de fanáticos adeptos a los misterios, mercaderes, soldados y ardorosos y violentos buscadores de placer y dinero. En poco tiempo tuve cerca el combate. A lo lejos se veía la polvareda y se escuchaba, como un rugido, el clamor de la batalla. Fue mucho más rápido de lo que pensaba que sería una guerra. Caballeros y carros nos lanzamos hacia una apretada maraña humana donde sobresalían camellos y elefantes. Nos sorprendió la noche todavía en el campo de batalla, donde el olor a sangre y a tierra quemada se mezclaba como salido del propio infierno.

Aunque ganamos algunas batallas, los persas terminaron venciéndonos. Desde las colinas veíamos las celebraciones del enemigo, abajo en su campamento, junto al gran río: los fuegos sagrados y las multitudinarias danzas al atardecer; los estrados con el trono del rey de reyes y las procesiones majestuosas de los nobles, vestidos con largas túnicas de vivos colores y tocados con elevados gorros iranios; las brillantes esferas que representaban el Sol y la Luna y los sacrificios de imponentes carneros, cuya sangre corría río abajo, enrojeciendo las aguas.

Nuestros soldados, extenuados y confundidos, terminaron asesinando al emperador Gordiano, instigados por los nabateos cuyo jefe era Filipo el Árabe, que pronto se erigió augusto. Y supo acallar las conciencias con carretas repletas de sacas de monedas que repartió con largueza entre los hombres, especialmente entre los mercenarios y auxiliares bárbaros.

Fue el propio Filipo el que se fijó en mí y me propuso como embajador para ir a contentar al rey Sapor de los persas, buscando una paz vergonzosa que permitiera a Roma celebrar con la pompa y el boato suficiente el milenio de su fundación. En otoño, cuando los vientos comenzaron a soplar, marché con mi comitiva por el viejo camino real, adentrándonos en los arrasados campos de Mesopotamia, sembrados de pelados huesos de guerreros tendidos al sol. Los henchidos buitres levantaban el vuelo a nuestro paso e iban a posarse en las quemadas ramas de los cedros. Había niños hambrientos en los caminos y mermados rebaños de escuálidas cabras arañando la tierra con los dientes para buscar raíces bajo la capa cenicienta que cubría los suelos. En Ctesifonte cruzamos la majestuosa puerta y, ya en el interior de los muros, nos encontramos con la resplandeciente ciudad que era un reflejo de la sociedad sasánida, que quería retornar a las viejas tradiciones iranias, con el rey de reyes y su corte ocupando el centro.

Todo se desenvolvía allí con gran lentitud, entre fastuosas recepciones y complejas reglas palatinas.

Desde las terrazas se contemplaba la inmensidad de los campos cultivados. Luego, las estepas y, tras ellas, los páramos yermos que se extienden hasta las mismas laderas de azuladas hileras de montañas. Yo pensaba en lo que habría más allá, el misterio de los santuarios encaramados en lo alto de las colinas más elevadas del mundo, donde seres entregados desde niños a los dioses de la nada meditaban en soledad y profundo silencio. Desde esos lugares trajo Mani sus ideas sofisticadas sobre la separación entre el bien y el mal, la luz y la tiniebla. Me consolaba pensar en un dios cuya victoria final aniquilaría definitivamente cuanto de torcido y oscuro hay en este mundo. Pero, mientras no llegara ese momento, lo bueno y lo malo se sucederían, como si se ganaran batallas en una alternancia de sufrimiento y felicidad.

En Persia me enamoré locamente de Néfele, una hermosa joven que puso en mis brazos el propio rey Sapor; su cabellera era larga, brillante y oscura, su figura elegante y delicada como no he visto otra igual. Pero en la corte no me encontraba seguro. Había intrigas, como serpientes a ras de suelo cargadas de veneno. Alguien decretó mi muerte. Incendiaron mi casa y Néfele pereció entre las llamas.

Tuve que huir, más muerto que vivo. Después de una agotadora travesía por los desiertos de Hira, me vi convertido en un manojo de huesos. No puedo precisar en qué momento sentí que no iba a ninguna parte. Pero conseguí llegar a Bostra, donde experimentados médicos y las aguas medicinales de sus termas me devolvieron la salud. No hay nada como ver que tu propio cuerpo se restablece: es como un milagro. La carne inexistente brota de la nada bajo la piel, vuelven los músculos y el vigor a los miembros vacilantes, el brillo al rostro y la luz a los ojos.

Permanecí casi un año en Bostra, abusando de la hospitalidad de su gobernador y aproximándome cada vez más al círculo de los cristianos, que eran allí numerosos. No voy a decir que por aquel tiempo perteneciera a la Iglesia, pero estaba fascinado por la figura de Jesús y me dediqué en cuerpo y alma a descubrir cómo fue su existencia. De manera que, aprovechando la proximidad de Palestina, recorrí los lugares que guardaban algún recuerdo del galileo. En una peregrinación organizada y dirigida por el obispo Berilo emprendí la calzada que cruzaba las regiones de Traconítide y Gaulanítide, hasta llegar a la orilla misma del lago de Genesaret, también llamado de Tiberíades, en los límites de Galilea.

En Cafarnaúm conocí al maestro Orígenes. Algo se escondía en aquel hombre, algo puramente interior. Si no fuera así, no habrían acudido a él gentes de todo el mundo para sacar agua del pozo de sus conocimientos. Agua que se repartía en su escuela, llamada de Alejandría, a pesar de que llevaba ya largo tiempo ubicada en Cesarea de Palestina. Sabía que había sido invitado por la propia Julia Mamea, la madre del emperador Alejandro Severo, que tenía su corte en Antioquía de Siria, para que instruyese en la religión cristiana a personas de su séquito. Orígenes había entrado en diálogo con todos: paganos, judíos, herejes, obispos… Y fue él quien despertó por primera vez algo en mi interior.

En muchos de aquellos lugares se recordaban hechos milagrosos de Jesús, aunque hacía más de doscientos años que habían muerto los últimos testigos de su presencia. Pero eran los relatos de la resurrección los que con mayor fuerza permanecían en el ambiente, como si ese hecho hubiera acontecido ayer mismo. Orígenes lo explicaba con estremecedoras palabras.

Al escuchar aquellas cosas, entró como una luz dentro de mí, como si una lámpara encendida penetrase en el fondo de una gruta. Ese Jesús me hizo sentir que ningún hecho de nuestra vida está aislado de los demás, ni carece de significado, y que hasta la misma muerte era como una llamada a la pregunta de lo imposible, oculta en nosotros, como una respuesta divina a nuestro deseo de paz y felicidad.

Pero al final de la peregrinación, en Jerusalén, esa luz se desvaneció otra vez, porque me topé de frente con el misterio más incomprensible de la fe de los cristianos: la cruz. Para mí, que era romano, como para los griegos, significaba necedad. La muerte del crucificado no tiene nada de la fuerza ni de las cualidades del dios. Tampoco se puede comparar con la muerte del sabio que fue Sócrates, que murió con nobleza y calma, decidido. Mi idea de lo divino, como la de los hombres de mi tiempo, era sublimidad, fuerza y potencia, lo cual era incompatible con la oscuridad y el dramático sobresalto de la cruz.

En Jerusalén esperaba encontrarme con el gran misterio de la resurrección, pues la imagen del sepulcro vacío que íbamos a visitar con ardiente deseo estaba viva y presente en el ser cristiano. Y os contaré lo que sucedió allí y cómo proseguí mi fatigoso peregrinar detrás de la verdad.

1

Por aquel tiempo, la antigua Jerusalén, llamada ahora Aelia Capitolina, era una especie de ciudad prohibida. Después de la sublevación judía de Bar Kokheba («Hijo de la Estrella»), ocurrida hacía cien años, el emperador Adriano ordenó su destrucción y la expulsión de toda la población judía. Sobre las ruinas se construyó la nueva colonia, según el clásico plano romano con decumano y cardo. El capitolio se había construido en alto, al nivel de lo que fue el Gólgota; también se habían levantado el foro, templos, termas, teatro y estadio a la moda romana. La nueva ciudad, pues, apenas tenía cien años, y sus habitantes eran colonos llegados de todo el Imperio, excepto judíos, los cuales tenían vetado el paso según las leyes de la fundación, para evitar los conflictos que habían causado en otras épocas. Ya no se encontraban vestigios de la gran ciudad santa que hubo allí en otro tiempo, si no que Aelia no pasaba de ser un núcleo secundario, sometido en todo a Cesarea, y en la cual se hablaba tan solo el griego.

Llegamos frente a las puertas de la ciudad hacia la media tarde, después de un incómodo viaje soportando un fuerte viento contrario que levantaba espesas nubes de polvo. Al abrigo de las murallas cesó por fin el azote de las molestas arenas, pero un oscuro horizonte de tormenta se aproximaba enviando el aire frío y húmedo del aguacero. Alguien sugirió entonces que sería mejor visitar cuanto antes lo que llamaban los «lugares santos». La fila de peregrinos se encaminó por el adarve, bordeando la contramuralla que guardaba el núcleo de la ciudadela, para buscar la zona norte. Pasamos por dos grandes puertas custodiadas por guardias y, finalmente, atravesamos un elevado arco que nos condujo a una irregular superficie que se extendía delante del pronaos de un templo, junto a cuyas columnas nos detuvimos.

Sería a causa de la tormenta, pero aquel sitio me pareció extraño y sombrío. Era una especie de vieja cantera que había comido terreno a la ladera de la montaña sobre la que se alzaba la ciudad. El templo estaba asentado junto a un abrupto terraplén cubierto de matorrales espinosos, donde se abrían cuevas, selladas algunas con grandes losas, mientras que otras mostraban sus oscuras fauces. Por todas partes había tumbas derruidas, estelas mortuorias y túmulos funerarios desparramados, entre pedruscos y montones de escombros. Sobre un promontorio próximo, una enorme estatua de Venus en mármol miraba hacia los campos, dando la espalda a los edificios que asomaban desde la muralla interior y desafiando al sol que se abría paso, ahora sí ahora no, entre los nubarrones negros. Todo el conjunto, a esa hora, entre dorados destellos de luz y repentinos nublados, resultaba inquietante.

—¡Eh, vosotros!, ¿adónde vais? —nos gritó un hombre vestido con una larga túnica que guardaba la puerta junto a otros dos ataviados de forma similar. El maestro Orígenes se acercó entonces a mí y me dijo al oído:

—Son los sacerdotes de Júpiter. Cuidan el templo y la imagen de la diosa que hay más allá, sobre aquella roca. No hagas caso. Siempre que hay cristianos por aquí se ponen furiosos. Lo mejor es seguir a lo nuestro y no hacer caso de su presencia.

—¿Cómo? —me extrañé—. Creí que visitaríamos el lugar de la muerte y resurrección del Cristo…

—Bueno, más tarde te explicaré —respondió el maestro—. Ahora hemos de hacer la oración.

El grupo de peregrinos cristianos actuaba con una visible ansiedad. El obispo Berilo y algunos más se arrodillaron frente al pronaos del templo, mientras dos de las mujeres descargaban de un camello los libros de oraciones y las lámparas que habían transportado envueltas en mantas durante todo el viaje. Orígenes se dirigió a ellas y les ordenó:

—¡Allí, junto a la roca! ¡Haremos la oración allí!

Yo me encontraba confuso, pues no comprendía nada de lo que estaba sucediendo, pero mi estupor llegó al colmo cuando vi que las mujeres iban con los objetos hacia la estatua de Venus que coronaba la roca, a unos cincuenta metros de allí. Los sacerdotes del santuario también lo vieron y comenzaron a agitar los brazos y a gritar:

—¡Eh, vosotras! ¿Qué hacéis? ¿Adónde vais con eso? ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! ¡Locas! ¡Quitad eso de ahí!

—¡Vamos, vamos! ¡A lo nuestro! —ordenó a su vez Orígenes—. Demos comienzo a la celebración.

Me aparté hacia un lado, pues me sentía ajeno a todo aquello. La escena que vi a continuación terminó de desconcertarme. Los peregrinos se arrodillaron, unos junto a los candelabros que sostenían las mujeres y otros frente a las columnas del pórtico. Entonces el diácono comenzó a leer el pasaje del Evangelio que narra la crucifixión de Jesús:

Llegados al lugar llamado Gólgota, le crucificaron. Y con él a dos ladrones. Así se cumplió la Escritura que dice: «Y fue contado entre malhechores». Sobre la cruz estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este título, porque el sitio donde le crucificaron estaba cerca de la ciudad. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después que lo crucificaron se repartieron sus vestiduras echando suertes sobre la túnica, para que se cumpliese la Escritura, que dice: «Se repartieron sus vestidos y sobre su túnica echaron suertes».

Los sacerdotes del templo de Júpiter seguían indignados, increpando al grupo de cristianos cada vez con más fuerza.

—¡Fuera! ¡Malditos! ¡Estúpidos cristianos!

El lector prosiguió con voz más potente para hacerse oír por encima de los insultos:

El pueblo estaba mirando, y los que pasaban le insultaban y movían la cabeza diciendo: «Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz».

Al oír el alboroto, la gente de las viviendas cercanas empezó a concentrarse en los alrededores de la explanada. Los sacerdotes comenzaron a recoger piedras del suelo y a arrojárselas a los peregrinos sin dejar de insultarlos. El diácono, con voz entrecortada y atemorizado por los proyectiles, que iban dirigidos en su mayor parte hacia él, prosiguió:

Igualmente…, los escribas y los ancianos se burlaban y decían: «A otros ha salvado y no puede… salvarse a sí mismo… El rey de Israel…, que baje ahora de la cruz y creeremos en él…».

Una piedra le dio en la frente y un hilo de sangre brotó enseguida. Aterrado, se llevó la mano a la herida y le gritó a Orígenes:

—¡Maestro, vayámonos! ¡Estos van en serio!

—¡Sí! ¡Es suficiente! —dijo Orígenes—. ¡Vámonos!

Los peregrinos empezaron entonces a entonar un cántico en griego, mientras recogían los libros, los candelabros y las lámparas, y se apresuraron a huir de allí en dirección al arco de la muralla. Pero la gente que se había concentrado en la plaza para ver el espectáculo se animó con los sacerdotes y comenzaron también a increparlos y a lanzar piedras. En ese momento, retumbó un gran trueno y pronto empezó a llover con gruesas gotas.

—¡Hasta Júpiter se enoja! —gritó uno de los sacerdotes paganos—. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Insensatos! ¡Impíos!

Me sentí humillado y ridículo, cuando tuve que escapar de allí entre el grupo de peregrinos, como uno más, soportando los insultos, las pedradas, las burlas y las risas del gentío que se había propuesto expulsarnos de la explanada del templo. Apresuradamente, bajo un intenso aguacero, enfilamos el adarve de la muralla, tirando de los animales, que resbalaban sobre el enlosado. El vocerío no cesaba a nuestras espaldas y hasta el fulgor de los relámpagos parecía querer echarnos de aquel lugar. Salimos de la ciudad por la que llamaban puerta del Mar, por abrirse hacia el oeste, y fuimos siguiendo la parte exterior de la muralla, ascendiendo en dirección al monte Sion, que era la colina alta en la parte occidental, fuera de la ciudad, llamada así por los cristianos que habitaban mayoritariamente en ella. La lluvia no cesaba, y el sendero se había convertido en un barrizal que discurría entre olivares y campos cultivados, vallados con tapias de piedras o con setos espinosos.

Llegamos finalmente a un conjunto de edificaciones de entre las cuales sobresalía una pequeña y redondeada cúpula. Era la última hora de la tarde y la oscuridad reinaba ya acentuada por la tormenta. Varios hombres con antorchas encendidas salieron a recibirnos y no ocultaron su alegría al encontrarse con el maestro Orígenes y con otros peregrinos que debían de ser buenos conocidos suyos. Nos condujeron al interior de una amplia estancia y encendieron un gran fuego en la chimenea, junto al cual pudimos secarnos y entrar en calor. Más tarde, sirvieron un caldo caliente, panecillos y vino sobre un largo tablero extendido a modo de mesa. Orígenes presentó al que parecía ser el anfitrión, un grueso y alto hombre de cabello y barba canosos.

—Este es Gordio, el obispo de la comunidad de cristianos de Jerusalén.

—Bienvenidos a la iglesia de Sion, hermanos —dijo Gordio—. Que el Señor esté con vosotros.

Todo el mundo empezó entonces a cenar, conversando a la vez animadamente. Me sentí como un extraño en aquel lugar, pues cuanto hablaban entre ellos me resultaba desconocido. Pero presté atención cuando Orígenes le contó a Gordio lo que había sucedido esa misma tarde frente al templo de Júpiter. Después de escucharlo, Gordio dijo:

—Pero, Orígenes, ¿cómo se te ha ocurrido ir allí directamente? Deberías haber venido primero aquí, a preguntarme. Ya has visto la actitud que tienen esos sacerdotes paganos. Hace tiempo que no se puede ir allí; no soportan ver a cristianos por los alrededores.

—Ah, querido Gordio, ¿íbamos a estar en Jerusalén y no visitar el lugar santo de la muerte y resurrección del Señor?

—Pero si me hubieras preguntado, te habría aconsejado que solicitaras primero un permiso especial del procónsul de Aelia Capitolina. Hace ya tiempo que, cuando queremos ir a rezar al Gólgota, acudimos a las autoridades. Así nos evitamos muchos problemas.

—¿Eh? —se extrañó el obispo Berilo—. ¿A las autoridades? ¿Consiente el procónsul que acudáis frente a sus templos paganos?

—¡Claro! —respondió Gordio—. El actual gobernador, el procónsul Tercio, es muy condescendiente. Nos autoriza mediante un escrito. Aunque no siempre, solo una vez al año, cuando celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección, por la Pascua.

—¡Vaya! Me dejas asombrado —exclamó Orígenes—. ¿Y los sacerdotes de Venus lo permiten?

—Tienen que aguantarse —respondió Gordio—. Pero, naturalmente, no entramos en el templo. Hacemos la celebración más allá, junto a los terraplenes donde están los sepulcros.

Escuché aquella conversación sin comprender todavía nada. Hasta que Orígenes, que reparó en ese momento en mi presencia, me dijo:

—¡Oh, Félix! Perdóname, con tantas emociones me había olvidado de ti. Te debo una explicación de todo lo que ha sucedido.

—Ya era hora —observé—. Desde que llegamos a Aelia Capitolina, no he comprendido nada de lo que ha sucedido.

—Bien, ahora es el momento —respondió él—. Ya te dije que cuando llegáramos a Jerusalén visitaríamos los santos lugares de la muerte y resurrección del Señor: donde fue crucificado, lo que nosotros llamamos Gólgota, y el sitio donde estuvo sepultado. Pues bien, esta tarde, cuando esos sacerdotes nos apedrearon e insultaron, estábamos allí.

—¿Allí? —exclamé sorprendido—. ¡Pero si eso era un templo dedicado al divino Júpiter! No comprendo…

—Bueno, bueno —dijo Orígenes—, déjame terminar de explicarte. Nosotros sabemos, por una venerable tradición transmitida de generación en generación, que el Señor murió allí, justo encima de la roca donde hoy se encuentra la estatua de Venus; allí pusieron su cruz. Y su sepulcro, donde resucitó, estaba en el lugar que actualmente ocupa ese santuario pagano. Han pasado doscientos años desde entonces, pero el lugar es el mismo sobre la faz de la Tierra. Lo sabemos y creemos en ello.

—Entonces —pregunté lleno de curiosidad—, ese templo y esa estatua de Venus, ¿quién los puso allí?

—¡Son obra del demonio! —exclamó Gordio enardecido—. Los poderes diabólicos de este mundo han querido borrar esos recuerdos de nuestra fe y poner ahí los signos del paganismo. ¡Se creían que así desistiríamos!

—Está bien, no nos alteremos —pidió Berilo—. Dejemos que el maestro Orígenes prosiga con sus explicaciones.

—Como te decía —prosiguió Orígenes—, nuestros antecesores, los primeros cristianos, entre los que estaban aún los discípulos del Señor, guardaron puntual memoria de los lugares donde tuvieron lugar los acontecimientos más significativos de la presencia entre nosotros del Cristo. Pero la vida entonces se puso muy difícil. Hubo persecuciones, revueltas y toda clase de conflictos. Cuarenta años después de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, toda Jerusalén fue destruida por los romanos. No quedó una piedra sobre otra…

—Como el Señor había profetizado —observó Berilo.

—Exacto —asintió Orígenes—. Entonces muchos judíos tuvieron que marchar a la diáspora. Pero eso no fue nada en comparación con lo que sucedió más tarde, en los tiempos del emperador Adriano. Los judíos se rebelaron contra Roma una vez más y entonces la represión fue terrible. Adriano mandó destruir la ciudad e hizo una nueva sobre las ruinas. Por eso dejó de llamarse Jerusalén y pasó a ser conocida como Aelia Capitolina, su nombre actual. Todos los judíos fueron expulsados con la prohibición de regresar bajo pena de muerte. El templo y las sinagogas desaparecieron. Y los cristianos de entonces, por ser considerados judíos, también tuvieron que marcharse. Y esos lugares, Gólgota y sepulcro, quedaron definitivamente en manos de los gentiles, que construyeron el templo, con la imagen de Júpiter en su interior, y pusieron la estatua de Venus donde estuvo la cruz del Señor. Como comprenderás, al cabo de cien años de aquello, los lugares son considerados paganos por entero, y los sacerdotes y fieles de la religión de Roma se cuidan mucho de que sean respetados. Por eso, cada vez que acudimos allí tenemos problemas.

—¿Y cómo estáis tan seguros de que fue ahí? Ha pasado mucho tiempo —objeté.

—Solo han pasado tres generaciones —respondió el maestro—, de abuelos a nietos, desde que los lugares fueron sepultados bajo los signos paganos. Pero siempre hubo alguien, fuera de las murallas de Aelia, que recibió la información precisa para transmitirla a su vez a otros. Más tarde, como suele suceder, el tiempo fue suavizando las cosas, y los cristianos empezamos a volver a entrar en la ciudad y no hemos dejado de sentir aquellos lugares como algo propio. Aunque para creer no es necesario este o aquel sitio, basta con saber que todo aquello sucedió de verdad.

—Algo parecido tuvo lugar con esta casa donde ahora nos encontramos —añadió Gordio—. Aquí, en lo que llamamos monte Sion, se encontraba la casa en la que Jesús cenó por última vez con sus discípulos; el mismo lugar donde se les apareció después, cuando resucitó. Siempre hemos sabido que fue en el edificio contiguo, que ahora es nuestra iglesia. Cuando los judíos tuvieron que huir, hace cien años, los cristianos adquirimos todo esto y ya no nos hemos movido de aquí.

—¡Ah! —dije—. Entonces, aquí se encuentra el cenáculo.

—Exacto —asintió Orígenes—. Ahora es ya muy tarde, pero mañana podrás verlo. Como ha dicho Gordio, es la iglesia que está aquí al lado. Y ahora, vayamos a descansar; mañana hemos de ir a solicitar ese permiso al procónsul para hacer nuestra oración.

En aquel mismo salón, tendimos nuestros jergones y nos dispusimos a dormir. En un rincón permanecía encendida la débil llama de una lamparilla, y tardé en conciliar el sueño a causa del resplandor en la pared. Pero, más tarde, en el silencio de la noche, desperté de una terrible pesadilla: Júpiter y Venus me asían por los brazos y me llevaban en volandas por los oscuros y tenebrosos cielos. Yo intentaba ver sus rostros para suplicarles, pero estaban vacíos de expresión. Al abrir los ojos a la penumbra de aquel salón, medité sobre aquello y concluí que los dioses me reprochaban la infidelidad de acudir con los cristianos en busca de ese Jesús.

2

De madrugada, muy temprano, y antes de que los demás despertaran, me levanté y salí con mucho sigilo de la casa. No llovía, pero un intenso olor a humedad permanecía en el ambiente recordando la tormenta de la noche. Desaté mi caballo y monté en él para dirigirme hacia la ciudad. No sabía por qué, pero el deseo de alejarme del grupo de cristianos y vagar solo por ahí durante un rato era más fuerte que yo.

Amanecía sobre las murallas de Jerusalén. El rojo resplandor del horizonte ascendía haciéndose morado donde se recortaban las altas murallas. Una fría brisa de tierras mojadas me heló el rostro y terminó de despejarme. El caballo anduvo, a paso quedo, pisando los charcos, mientras yo aspiraba profundamente, queriendo limpiar mi mente de tantas preguntas a la vez que aquel aire puro penetraba en mi cuerpo. No quería pensar, deseaba solamente pasear mi mirada por los pardos campos, por las rocas o por las desnudas piedras ensambladas que componían muros y torres.

Tampoco sabría decir por qué, pero conduje al caballo hacia la puerta por la que abandonamos la ciudad la tarde anterior. Anduve solitario por el adarve, en dirección al norte, y llegué a los extraños lugares que los cristianos consideraban santos. Descabalgué y recorrí a pie la pequeña explanada. La gran estatua de Venus reinaba, hermosa, bañada por la primera luz, sobre su roca, a cierta distancia del templo que seguía pareciéndome sombrío, tal vez por encontrarse recostado en el destartalado terraplén de la vieja cantera. No había amanecido del todo —era aún esa luz incierta— y un resplandor salía del interior del santuario hacia las columnas del pronaos. Subí las gradas y vi que las puertas de bronce estaban abiertas. Crucé el pórtico. Me encontré de frente con la imagen del dios, que me miró con brillantes y rojos ojos hechos de rubí. Era un Júpiter Serapis barbado, musculoso, sentado con actitud firme y lanzando dorados reflejos a causa de las ascuas que ardían sobre el ara que había delante de él. Sostuve su fulminante mirada durante un rato y, cuando bajé los ojos, reparé en que a sus pies los sacerdotes daban comienzo a un sacrificio. Uno de ellos sostenía a un carnero por los cuernos y el otro hendía su garganta con una afilada daga. El animal se soltó y cabeceó violentamente, elevándose sobre las patas traseras, de manera que asperjó sangre sobre los sacerdotes y sobre las columnas laterales. Después se desplomó y convulsionó en el suelo hasta que se le fue la vida. Entonces, el sacerdote extrajo sus visceras y las quemó sobre el ara, a la vez que echaba sal chisporroteante en las llamas produciendo un relampagueo de blancos destellos. En ese momento, reparé en que a un lado de la cella una familia presenciaba el holocausto, seguramente quienes lo habían sufragado. Se trataba de un militar cincuentón, de anchos hombros, calvo y de morena piel, junto a su esposa y cuatro hijos, además de unos esclavos que se encontraban a un nivel secundario, recostados en las paredes del fondo. Por la plegaria del sacerdote supe que el oferente era el tribuno Racilio, uno de los jefes superiores de la Décima Legión Fretense, el cual solicitaba la acción benevolente del dios en su favor.

Cuando el sacerdote le ofreció la copa, arrojó la libación, bebió, la pasó a sus familiares y, reparando en mi presencia, avanzó hacia donde yo estaba para hacerme participar. Bebí el vino mezclado con sangre y llevé yo mismo la copa a los pies del dios. El sacrificio finalizó. La luz del día penetraba ya dentro del templo iluminándolo todo. Los sacerdotes recogieron los despojos y se marcharon con la parte que les correspondía, después de despedirse respetuosamente del tribuno. El militar, su esposa, hijos y criados también se marcharon. Solo quedamos allí el muchacho que vigilaba el templo y yo, que me había situado discretamente en un rincón.

El muchacho fue por un escobón y comenzó a barrer las cenizas silbando. Me acerqué a él y le pedí que me mostrara el templo.

—Bueno, pero deprisa —dijo—. Tengo que barrer y después limpiar todas esas manchas de sangre.

Le alargué una moneda. Sin pensárselo, la cogió y comenzó a relatar, mecánicamente y de corrido, la retahila de explicaciones que se sabía de memoria:

—Este templo que ves, ciudadano, lo mandó construir el divino emperador Adriano, después de vencer con la ayuda del dios a los rebeldes y perversos judíos que se negaban a acatar la autoridad de nuestra madre Roma. El propio divino emperador solicitó los auspicios, como supremo auspex, en este mismo lugar, donde ya se hablaba desde hacía siglos de la existencia de un dios. Hasta los impíos judíos acudían aquí, aunque atraídos por sus repugnantes supersticiones, a venerar a los dioses, convencidos en su necedad de que habían de resucitar después de su muerte por orar junto a las grutas que había. Y por eso mandó poner la imagen de la diosa ahí afuera, sobre esa roca, donde celebraban los judíos seguidores de ese Jesús, el Cristo, la muerte de su dios, el viernes, el día de Venus.

Yo seguía al muchacho, atento a sus explicaciones, mientras avanzábamos por la nave central hacia el fondo del santuario. Bordeamos la estatua de Júpiter y llegamos a la pared trasera de la cella, donde había una puerta que permanecía cerrada.

—¿Y esa puerta? —pregunté.

—Es la cámara de la Vida —respondió él con tono misterioso.

—¿De la vida? ¿Qué quiere decir eso?

—Humm… Es el sanctasantórum de este templo, un lugar prohibido donde solo puede penetrar el sumo sacerdote del sagrado culto de Júpiter Serapis.

—¿No puedes abrir, aunque sea para que yo mire desde fuera? —le pregunté lleno de curiosidad.

—¡Oh, no, no! —contestó el muchacho dando un paso hacia atrás—. Si se enteraran los sacerdotes me desollarían vivo.

—Vamos, abre. Nadie lo sabrá. Te lo juro por el dios. Le vi vacilar y adiviné que más de una vez se había asomado allí. Aproveché para palparme la bolsa y hacer sonar el tintineo de la plata. Él sonrió.

—Un argentus y te abro —dijo con picardía en los ojos.

Le di la moneda. Miró a un lado y otro, y descorrió el cerrojo de la puerta con apresuradas y temblorosas manos.

—Entra y mira rápidamente —dijo con voz que no le salía del cuerpo.

Estaba muy oscuro. Descendí unos escalones y me situé en la penumbra de una antesala pequeña y vacía, a cuyos lados se extendían sendos bancos de piedra adosados a las paredes. En el fondo, en la roca viva, se abría una especie de gruta que penetraba en la montaña contra la que se apoyaba el templo.

—¡Está muy oscuro! —le grité al muchacho—. ¿No puedes acercarme una lámpara?

—¡Shsss…! —pidió asomando la cabeza y sin atreverse a entrar—. Te costará otro argentus.

Le arrojé la moneda y al momento apareció con una lucerna de aceite de las que se amontonaban a los pies del dios.

—Por favor —suplicó—, mira y sal cuanto antes. Me estoy arriesgando mucho.

Penetré con la lámpara en la cueva. No era muy profunda. Solo había una losa de mármol desnudo a un lado. Un intenso escalofrío me recorrió de pies a cabeza al reparar en que se trataba de un sepulcro vacío. Salí a la antecámara y le dije al muchacho:

—Esto es una tumba, solo eso. La cama de piedra del muerto está ahí, pero no hay nadie sobre ella. ¿Por qué es tan importante este lugar?

—¡Yo qué sé! ¡Por favor sal de ahí!

Una vez fuera, desilusionado, le reproché:

—Dos argentus por eso. ¡Bah! Deberías haberme advertido. ¿Ese es el lugar tan santo y misterioso que decías? ¿No me has tomado el pelo?

—¡Oh, no, señor! ¡Que la diosa me perjudique si te he mentido! Lo que te dije es verdad. Todos los años, en la primera luna de la primavera, los sacerdotes hacen sacrificios; y, en la medianoche, después de haberse purificado, el pontífice se introduce ahí bañado en la sangre del carnero degollado. Se cierra la puerta y permanece dentro hasta la primera luz del día.

—¿Para qué?

—¡Ah, eso no lo sé! ¡Ojalá lo supiera! Pero… veo que eres militar, señor. Pregúntaselo al tribuno que asistió esta mañana al sacrificio. Él es quien sostiene el culto de este templo y nunca falta aquí ese día. Quizá él pueda decirte algo.

Salí de allí dispuesto a ir al campamento militar. Los misterios me obsesionaban, no voy a negarlo, pero en aquella ocasión mi curiosidad por conocer el fondo de aquel culto se despertó de una forma especial. Sería porque se juntaban allí los intereses de los cristianos y las representaciones de los dioses de siempre. Sabía que tendría que haber forzosamente una razón misteriosa, pero llena de sentido, para que el sabio emperador Adriano hubiera escogido aquel lugar para instaurar ese rito. Él, que había sido iniciado en los viejos secretos de Eleusis y que conocía bien las ocultas tradiciones de los pueblos, tuvo que descubrir algo especial en el Gólgota.

La Décima Legión estaba instalada en un enorme campamento, en la parte occidental, al pie de la ladera del gran monte sobre el que se asentaba la ciudad. Los guardias de la puerta se mostraron recelosos y tuve que presentar el documento que me acreditaba ante un centurión. Enseguida me condujeron al edificio donde residía el tribuno. Y, para mi sorpresa, cuando supo quién era yo, exclamó:

—¡Claro, Félix! ¡Félix el Lusitano! Esta mañana, en la penumbra, no te reconocí. Pero tu cara me resultaba familiar.

—¿Cómo…? ¿Me conoces?

—¡Naturalmente! Aunque estás algo desmejorado y has perdido ya ese aspecto aniñado que tenías… ¿No me recuerdas? Soy Racilio. Sí, hombre, sí, de la campaña de Mesopotamia. Yo era entonces centurión en el regimiento de los orientales. ¡Haz memoria! ¡No pongas esa cara! Combatimos juntos en las vegas del gran río. Pero… ¿no me recuerdas?

En ese momento le recordé. Se trataba del centurión de caballería que comandaba el destacamento que protegía las alas laterales del cuerpo de carros. Era uno de los oficiales que pertenecían al grupo de los árabes, es decir, a los hombres de Filipo. Lo cual explicaba que hubiera ascendido tan rápidamente a un cargo tan elevado. No es que yo tratara mucho con él en Mesopotamia, pero por mi proximidad de entonces al círculo del actual emperador podría decirse que algo nos unía. Me alegré verdaderamente por ello.

—¡El centurión Racilio! ¡Te recuerdo perfectamente! —exclamé.

Él se aproximó hacia mí, manifestando efusivamente lo grato que le resultaba el encuentro. Echó su pesado brazo por encima de mis hombros y propuso:

—Vamos ahora mismo a la taberna; esto hay que celebrarlo.

Recorrimos la vía principal del acuartelamiento y fuimos a parar a un edificio de toscos ladrillos en cuyo interior había mesas donde los oficiales jugaban a los dados y bebían vino. Cuando el cantinero nos hubo provisto de un par de copas, Racilio dijo:

—Brindemos por el emperador. ¡Que los dioses le den larga vida!

Bebimos y ambos hicimos un breve relato del recorrido de nuestros pasos hasta aquel momento. Como había supuesto, Racilio pertenecía al grupo de los incondicionales de Filipo, lo cual le había facilitado las cosas hasta el punto de convertirle en el importante militar que ahora era, con toda una cohorte bajo su mando.

—Ya no es como antes —me dijo—. Ahora un centurión, si es fiel y ha demostrado servir con inteligencia, puede aspirar a lo más alto. Ya me ves a mí. Filipo nos ha premiado con creces lo que hicimos por él en la campaña contra los persas. Es muy agradecido. ¡Que los dioses le protejan!

Volvimos a arrojar una libación y bebimos a su salud. Después le pregunté:

—Dime, Racilio, ¿cómo fue la llegada a Roma? Yo estaba entonces en Persia, ya lo sabes, y apenas he tenido noticias de lo que sucedió.

—¿Te refieres a lo que pasó cuando Filipo se presentó en la Urbe? ¿Cómo fue el recibimiento?

—Eso mismo. Como recordarás, había cierto temor a que parte del pretorio no aceptara a Filipo. Aunque los mercenarios godos mataron a Gordiano, muchos pensaban que Filipo estaba detrás del magnicidio. Tú estuviste allí y, al igual que yo, lo viste con tus propios ojos.

—¡Oh, nada de nada! —exclamó él—. ¡No pasó nada! Fue muy fácil. Ya sabes que el gran cuerpo de mercenarios apoyaba a Filipo. Lo más fiero del ejército estaba con él. Los senadores parecían encantados. Incluso Decio, el jefe de la legión de las Galias, que es el más temido, se acercó enseguida al capitolio para ponerse a disposición del nuevo emperador.

—¿Y Roma? El pueblo, quiero decir.

—¡Ah, Roma ya no es lo que era! Los ciudadanos son de todas partes del Imperio. Para ellos un emperador nabateo no puede resultar exótico. Hubo juegos y fiestas. Lo de siempre. Cuando empezó a correr la abundancia por la ciudad, nadie se acordaba ya de Gordiano.

—Me alegro, de verdad —dije satisfecho—. Cuando yo dejé Roma, hace cinco años, el caos y el desorden eran dueños de todo.

—Ahora que dices eso —preguntó—, ¿no piensas volver a Roma? ¿Se puede saber qué haces todavía aquí, en el Oriente?

—Bueno. Escribí al emperador el año pasado, comunicándole lo que había ocurrido y diciéndole dónde me encontraba. Me contestó enseguida y me envió una subvención. Pero no he vuelto a recibir noticias.

—Y no las recibirás —dijo frunciendo el ceño en un serio gesto—. Ha habido muchos cambios. Los altos cargos del Gobierno han sido sustituidos en su mayoría. Créeme, si no te haces valer se olvidarán de ti. Es necesario que regreses a Roma cuanto antes para hacerte un sitio. Tú colaboraste con Filipo y tienes derecho a recibir tu parte. ¿Es que piensas quedarte aquí de por vida? Eres muy joven; puedes llegar alto con tu preparación.

Me quedé pensativo. Racilio tenía razón: hacía tiempo que debía haber pensado en solucionar mi situación. En ese momento maldije mi temperamento poco decidido, que como otras veces me había hecho evadirme por derroteros espirituales y olvidarme de que mis pies estaban sobre la tierra.

—Y… ¿qué crees que puedo hacer? —balbucí.

—¿Qué? ¡Puedes regresar a Roma, naturalmente! ¿Es que no me has comprendido? Mira, haremos una cosa: la semana que viene tengo que enviar el correo oficial a la Urbe; aprovecharemos para mandar una carta con carácter oficial. Diremos que te encuentras en Aelia, que no puedes regresar a Persia y que aguardas instrucciones. Ya verás como te envían contestación. Mientras tanto, quédate aquí, en el campamento. Aelia Capitolina es una ciudad muy interesante. Te presentaré a mis amigos y… a mis amigas. Precisamente, mañana tengo una cena en el palacio del procónsul a la que acudirán los caballeros y las damas más distinguidos. Estarán encantados de conocer al famoso embajador.

Esa misma tarde, después de compartir la comida en la residencia de Racilio, regresé al monte Sion. Cuando llegué a la casa de los cristianos, sentí alivio al no tener que enfrentarme a sus rostros, puesto que, según me dijo la mujer que atendía la puerta, habían ido hasta la cercana aldea de Belén para hacer sus oraciones. Le expliqué a la mujer lo que tenía que decirles de mi parte cuando regresaran: que me había surgido un imprevisto y que sentía tener que dejarlos, que estaba muy agradecido y que me despedía con el deseo de volverlos a encontrar algún día. Le di unas cuantas monedas para contribuir de alguna forma a los gastos, entré a recoger mis cosas y salí aprisa de la casa. Al emprender la pendiente que me alejó del monte, a pesar de que estaba absolutamente decidido, no pude evitar una cierta sensación de tristeza.

3

En el palacio del procónsul de Aelia Capitolina me aguardaba aún una sorpresa más. Nada más entrar en el atrio, donde los invitados eran recibidos por los esclavos, rociados con agua perfumada y conducidos cada uno a su triclinio, se abalanzó hacia mí un joven elegantemente vestido y con la sorpresa grabada en el rostro.

—¡Félix! ¡No es posible! —gritó.

Se trataba de Elintos, un compañero de la división de carros al que también había conocido en la guerra.

—¡Elintos! —exclamé—. ¡Tú aquí!

—¡Claro! —respondió—. Esta es mi tierra. Soy de Cesarea. ¿No lo recuerdas? ¡Pero qué sorpresa! ¿Cómo has venido tú a parar aquí?

Fue uno de mis mejores amigos entonces. En Antioquía nos habíamos divertido juntos en más de una ocasión; pero no solo fue un compañero de juergas, sino que era profundo y había recibido una buena formación en la escuela de Alejandría. Él me acercó al filósofo Plotino en las llanuras de Coele, cuando estuvimos acampados durante meses aguardando el comienzo de los combates.

Antes de que sirvieran la cena, estuvimos hablando un largo rato, atropelladamente, llevados por el impulso impaciente de querer contarnos todo lo que nos había sucedido en este tiempo. Elintos, como muchos otros, había prosperado.

La división de carros fue disuelta, pues ya no resultaba operativa, pero los que habían pertenecido a ella fueron premiados con suculentos aguinaldos o con la posibilidad de obtener un buen puesto como oficiales de la caballería.

—¡Ah, Félix, qué tiempos aquellos! —me dijo—. Jamás olvidaremos lo de Mesopotamia. ¡Ojalá pudiera regresar mañana mismo! ¿A ti no te gustaría?

—No, Elintos —respondí sin dudar—. Cada cosa tiene su tiempo. Yo no volvería a aquella guerra.

—¿Y a Persia? Me has dicho que fuiste feliz allí.

—No, tampoco regresaría a Persia. Allí no tengo nada.

—Y, pues, ¿qué te gustaría hacer?

—No lo sé, Elintos, sinceramente. Me encuentro en un momento raro. Es como una encrucijada.

—¿Irás a tu tierra? ¿Regresarás a Hispania?

—¡Oh, no! De momento, no. Aunque no lo descarto para más adelante. Ahora creo que lo mejor para mí será ir a Roma y presentarme ante Filipo. Hoy mismo he enviado una carta, con el sello de la legión y la firma del legado. En ella pido que me den las órdenes oportunas.

—Te irá bien —dijo Elintos—. Estoy seguro. A nadie se le escapaba que Filipo te tenía en muy alta consideración. ¿Crees que, después de haberte confiado lo de Persia, no podrá encontrar un buen cargo para ti?

—Que sea lo que los dioses quieran.

—Bien —dijo él—. Ahora estamos aquí, en la fiesta del procónsul, y eso es lo que importa. ¡Disfrutemos del momento!

Cuando comenzaron a servir la cena, fui a sentarme junto a Racilio, pues él me había presentado al procónsul. Conocí además a los altos cargos de la administración de la ciudad y a otros funcionarios de la provincia, así como a un buen número de militares, comerciantes e importantes hombres de negocios. Calculo que habían acudido unos cincuenta invitados.

El gran atrio del palacio era espléndido. Las paredes estaban pintadas en cálidos tonos de fondo, sobre los que resaltaban exquisitas filigranas de vivos colores. Había también estatuas y bustos de mármol bajo una galería, entre jardineras repletas de plantas salpicadas de flores. Las mesas se llenaron de manjares y el vino empezó a ser escanciado a cada momento. En un extremo, bajo los arcos, unos músicos entonaban una canción oriental, sin impedir con ello que fluyera la conversación entre los comensales. Me fijé en la muchacha que cantaba. Era esbelta y su rostro era extraño, delgado, de rasgos alargados, pero armoniosos y con un rictus melancólico.

Racilio y yo charlamos acerca de muchas cosas. Aunque era un hombre poco instruido, se apreciaba que su curiosidad le había llevado ya en la madurez a interesarse por el conocimiento, tal vez para darle lustre a su nuevo e importante cargo. Pero no se jactaba sino de haber sido siempre un buen soldado, algo de lo que se sentía orgulloso. Me habló de sus orígenes modestos, de los servicios que había prestado desde su adolescencia, cuidando primero los caballos, limpiando establos, segando forraje, y de cómo fue subiendo, de palafrenero de un centurión a montar su propio corcel guerrero y después a jefe de ala. Me contó los peligros que había arrostrado, las hambres, los miedos y las heridas que sufrió. Y, mientras dejaba escapar la retahíla de sus hazañas, apuraba una copa y otra, las cuales iban soltando aún más su lengua. Y yo aguanté pacientemente, e incluso fingí un interés y una satisfacción al escucharle que no eran otra cosa sino aguardar el momento oportuno para preguntarle acerca del templo de Júpiter Serapis, que era lo que verdaderamente me importaba. Y el momento llegó, justo cuando el vino había hecho que el tono de voz de los invitados perdiera su inicial recato y se alzara ya entre carcajadas arrancadas por los chistes y discusiones sobre asuntos de los juegos circenses. A esas alturas, el rostro de Racilio había enrojecido, congestionado por el buen número de vasos apurados, y era la ocasión más oportuna para introducirle en el tema de los dioses.

—Ahora comprendo, Racilio —le dije—, que seas tan devoto del Dius Pater. Te ha protegido de veras.

Una sonrisa tontorrona se le dibujó de oreja a oreja, y cerró los ojos satisfecho. Puso su mano grande y encallecida en mi antebrazo y me dijo:

—Oh, sí, sí. No voy a negarlo. Le debo mucho a Júpiter Stator. Y se lo agradezco como se merece. Cada semana acudo a ofrecer un sacrificio.

—Sí, ya te vi en el templo, con tu familia. Pero, dime, ¿por qué precisamente a la imagen del templo ese tan alejado? Aquí, en el centro de Aelia, tienes un magnífico santuario dedicado a Júpiter Anmon que preside el foro.

—Humm… Allí, en la muralla norte, hay algo —di-jo aguzando uno de los ojos bajo la ceja enarcada.

—¿Algo? ¿Qué quieres decir?

—¿No has oído hablar del sepulcro? —me preguntó aparentemente conforme con entrar en el tema.

—¿Del sepulcro? ¿Te refieres al sepulcro del Jesús de los cristianos?

—¡Sí, sí, eso mismo! Veo que estás bien enterado. Pues bien, en ese templo, en el de Júpiter Serapis, se conserva ese sepulcro. Y parece ser cierto, según aseguraron muchos que lo vieron, que ese judío fue resucitado por el dios. ¿Te das cuenta? ¡Un muerto vuelto a la vida! ¿No es impresionante?

—¡Ah, se trata de eso! —exclamé echándome hacia atrás con fingido escepticismo—. Eso es lo que dicen los cristianos. He oído contar esa historia y, no voy a negártelo, me ha parecido fascinante… Pero… ¿vamos a creerlo a pies juntillas? ¡Seamos sensatos!

—¡Ah! ¿Y por qué no? ¿Adriano era acaso un insensato? Él estuvo ahí, e interrogó a los más viejos de las comunidades de cristianos, algunos de ellos con casi cien años. Al parecer, los testimonios no ofrecían dudas y el propio emperador empezó a creer que en ese sitio había tenido lugar un suceso extraordinario por obra de los dioses. Pero no permitió que fueran los judíos quienes celebraran a su manera el culto en el sepulcro y mandó edificar el templo.

—¿Crees entonces en lo que dicen los cristianos?

—Los dioses son caprichosos y obran según sus misteriosos designios. Una cosa es creer en el poder del dios en ese sepulcro y otra muy distinta hacerse cristiano.

—¿Y cuál es el poder del dios en ese sepulcro? ¿En qué es, concretamente, en lo que crees?

Acercándose a mí, bajó la voz y dijo como con temor a ser oído:

—Los misterios de Júpiter Serapis en esa tumba consisten en creer que se puede retornar a la vida después de cruzar al más allá.

—¿Resucitar?

—¡Shsss…! Dejemos ahora esto. No es el momento adecuado para hablar de tales cosas. Si quieres saber más, mañana puedo presentarte al sacerdote.

No era muy tarde cuando el procónsul dio por terminada la cena. Educadamente, nos despidió con la excusa de que al día siguiente tenía que emprender un fatigoso viaje. Los criados repartieron entre los invitados algunas golosinas y nos acompañaron hasta la salida. Los músicos también recogieron sus instrumentos y todos emprendimos resignados el camino que atravesaba el gran jardín que se extendía delante de la villa. Una vez fuera, unos y otros subieron a sus literas o a sus caballos. Pero Elintos se acercó a mí, cuando ya tenía el pie en el estribo, y me dijo:

—¿No te apetece seguir la fiesta? Estos banquetes del procónsul están chapados a la antigua: no pasan de medianoche. Los hace por cumplir con la sociedad de Aelia, pero nunca ha estado dispuesto a dar más de lo estrictamente imprescindible.

—¿Seguir la fiesta? ¿Dónde? —pregunté sin mucho entusiasmo.

—Conozco un sitio estupendo. ¡Vamos, anímate! ¡Por los viejos tiempos!

—No sé… —dije—. He venido con el tribuno Racilio y no me parece bien dejarle regresar solo.

—¡Eh, Racilio! —le gritó Elintos al tribuno que estaba ya sobre su caballo y comenzaba a alejarse— ¿Quieres continuar la fiesta? ¡Félix y yo nos vamos al Pozo de Sisinia!

—¿Al Pozo de Sisinia? ¡Ah, ja, ja, ja…! —rio Racilio—. No, no voy; no es sitio para un cincuentón que tiene que prestar servicio mañana. ¡Id vosotros y aprovechaos ahora que sois jóvenes!

—Ya ves —dijo Elintos—. No tienes excusa. ¡Sube al caballo y vamos!

Algunos de los más jóvenes se unieron, y arrastramos también con nosotros a los músicos. Alegremente, cruzamos la ciudad en dirección a los barrios de las afueras de la muralla, donde se encontraba el lugar propuesto por Elintos y que por lo visto era conocido por todos.

Al llegar comprendí que el Pozo de Sisinia fuera tan popular, y el porqué de aquel nombre. Se trataba de un huerto vallado con piedras, algo alejado de las murallas, situado en la ladera del monte y por ello de superficie irregular, dispuesto en terrazas ganadas al desnivel o rellenadas con tierra. Nada más entrar, había un gran pozo con poleas y una noria vieja y destartalada. El ambiente era agradable, propiciado por los arbustos aromáticos y las plantas regadas por la lluvia del día anterior. Había hombres y mujeres, aquí y allá, bajo la luz de múltiples candiles, conversando, riendo y sin mucho recato en sus manifestaciones amorosas.

Entramos y nos situamos junto al pozo. Al fondo había una casilla de adobe, con el tejado de cañas y ramas. Elintos se aproximó a la puerta y gritó:

—¡Sisinia! ¡Sisinia!

Salió una mujer fuerte y madura, con bozo sobre el labio, que era visible incluso a la luz del débil resplandor de las velas.

—¡Elintos! —exclamó sonriendo y mostrando una ennegrecida dentadura—. ¡El guapo de Elintos! ¡Cuánto tiempo sin verte!

—¡Anda, no exageres! —dijo él—. Estuve aquí la semana pasada. Tráenos vino y unas mantas!

Sisinia desapareció tras la puerta de la casa y al momento regresó con una gran ánfora en una mano y varios vasos en la otra, seguida de una muchacha que portaba un abultado montón de mantas dobladas.

—Aquí tenéis —dijo Sisinia—. Y si queréis algo, ya sabéis.

Recogimos todo aquello y fuimos detrás de Elintos, que ejercía como maestro de ceremonias, ya que se veía que era el más experimentado en los asuntos de aquel lugar. Por fin, se detuvo bajo una palmera, casi al final del huerto. Extendimos las mantas y nos echamos esperando a que él escanciara el vino. La noche estaba algo fresca, pero al abrigo del muro se hizo cálida cuando hubimos bebido un par de vasos.

—¡Pero bueno! —les reprochó Elintos a los músicos—. ¿No tocáis? ¡Vamos, ganaos el vino que os estáis bebiendo!

Los dos músicos refunfuñaron un poco, pero los demás jóvenes los animaron y se incorporaron para coger sus instrumentos. La cantante permanecía en las sombras, semioculta, recostada en la pared de piedras. Durante un rato sonaron solas la cítara y el pandero, en una alegre melodía con son de danza que atrajo a un grupo de muchachos que estaban junto a otra palmera cercana. Después fueron acudiendo los demás clientes del huerto, hasta que toda la fiesta se hubo reunido bajo nuestra palmera. Elintos se arrancó a bailar en medio de dos muchachas y al momento se formó un corro en torno a ellos. La música aquella invitaba a mover los pies, pero yo siempre fui muy tímido para esas cosas. Me recosté en la pared y apuré un par de vasos más. Al cabo de un rato, sin saber por qué, volví la cara hacia un lado y me encontré con los ojos de la cantante, que estaba junto a mí, mirándome. Sonrió y yo le devolví la sonrisa. Entonces me fijé en ella. No era el suyo un rostro bello, en el sentido clásico, puesto que sus facciones eran angulosas y duras, pero sus cejas alargadas, sus grandes ojos de oscuro iris y su cabello negro, lacio y brillante, le daban un aire exótico que se acentuaba por sus vestidos y sus joyas extravagantes. Así, sentada y con la espalda contra las oscuras piedras, no parecía tan alta, y el juego de luces y sombras realzaba su presencia.

—¿No cantas? —le pregunté.

—Nadie me lo ha pedido —respondió.

Vi que su vaso estaba vacío y le alargué el ánfora de vino. Bebimos los dos. De nuevo nos sonreímos. Volví a fijarme en los que bailaban, como si el encuentro no hubiera significado nada para mí; pero al momento mis ojos giraron hacia donde ella estaba y la sorprendieron mirándome todavía.

—¿Cómo te llamas? —le pregunté para escapar de mi turbación.

—Trivia.

—Es un nombre bonito —observé por decir algo—. Yo, Félix.

—Ya lo sabía —dijo—. Oí cómo te nombraba Elintos al salir de la casa del procónsul.

—¡Trivia, canta! —gritó en ese momento alguien desde donde estaban los músicos con los demás.

Ella negó con la cabeza y se adentró en lo oscuro para ocultarse.

—¡Vamos, no te hagas de rogar! —insistieron.

—Anda, canta —le pedí yo.

Se puso en pie y se acercó hasta los músicos. Intercambiaron algunas palabras para ponerse de acuerdo. Al fin, uno de ellos se acercó una flauta a los labios y empezó a entonar una música dulce; el otro le acompañó con la lira. Trivia se echó los cabellos hacia atrás y alargó el cuello, elevando el rostro hacia el cielo, como para cantarle a la noche. Su voz sonó profunda, quebrada y llena de ternura. Era una canción muy triste, con una letra típica de amantes separados que no logran volver a encontrarse. Algo se derrumbó en el fondo de mi alma al escuchar aquello y un montón de recuerdos me llenaron de nostalgia. Vi cómo unos cuerpos se acercaban a los otros, buscando el calor, huyendo del dolor que causaban aquellas palabras, o aprovechando la emoción que suscitaban.