6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

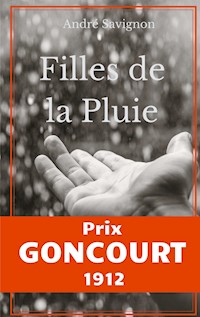

Filles de la pluie - Scènes de la vie ouessantine est un roman de l'écrivain français André Savignon (1878 - 1947). Paru chez Grasset, Filles de la Pluie obtient le prix Goncourt 1912. Résumé : Ouessant, depuis la fin du XIXe siècle, est peu à peu sortie de son isolement et de sa pauvreté. On note au tournant des années 1910 un véritable choc culturel et humain entre une population insulaire essentiellement féminine, paysanne et modeste, restée isolée du monde; et des militaires de la garnison locale qui logent dans toute l'île. La description que fait Savignon des relations entre ces deux populations fait scandale à la parution de l'ouvrage. Contexte : André Savignon a séjourné à Ouessant en 1911. Le sous-titre de scènes de la vie ouessantine rappelle que ce n'est pas un roman mais une suite de récits dont chaque chapitre est consacré à une Ouessantine : Barba la conteuse, Louise de Niou-Huella, Claire de Frugulou, Marie de Loqueltas, etc. Si le livre fit scandale, à l'époque, c'est qu'il dépeignait Ouessant comme une sorte de Tahiti européenne. On reprocha principalement à ce livre des généralisations un peu hâtives sur les ouessantines. C'est aussi ce paradoxe qui contribua à son succès, la critique ayant perçu cet ouvrage comme une réalité romancée, qui vaudra à son auteur le Goncourt en 1912.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 249

Ähnliche

Sommaire

INTRODUCTION

BARBA LA CONTEUSE

A TRIELEN

JALOUSIE

UN SOUVENIR DU « VESPER »

UN AMATEUR DE PITTORESQUE

LOUISE DE NIOU-HUELLA

CLAIRE DE FRUGULOU

MARIE DE LOQUELTAS

LA VENGEANCE DE SALOMÉ THORINN

INTRODUCTION

L’auteur aperçut l’île pour la première fois du haut de la pointe Saint-Mathieu.

C’était à l’époque où les constructions massives du sémaphore et du poste de la télégraphie sans fil n’avaient pas encore défiguré cet endroit unique. Le roc, dominant les eaux, bardé de la frêle architecture de son abbaye en ruines, s’élançait vers l’Océan comme un chevalier du moyen âge, dans un vain et prestigieux défi.

Il y avait là, sous le soleil encore vibrant de la fin d’une après-midi d’été, une équipe de terrassiers qui entamaient devant l’antique édifice les premiers travaux de profanation. La chapelle, derrière laquelle se détachait la crudité blanche du phare, apparaissait comme un gite délicieux de silence et d’ombre. Dans lesallées de sa nef ajourée, le temps avait fait croître un tapis de gazon.

Sous le porche, on entrouvrit une grille et trois adolescentes sortirent à pas lents, portant des cruches qu’elles allèrent emplir à la fontaine voisine. Des châles aux couleurs vives, orange, violet et carmin, couvraient leurs épaules sur lesquelles tombaient en masse leurs cheveux flottants.

L’une d’elles était surprenante de beauté. Avec ses compagnes, elle s’aperçut de notre émoi. Toutes trois sourirent, sans effronterie, mais avec cette simplicité idéale qui, souvent, peut passer pour de la provocation. Elles reflétaient dans leurs yeux sombres le morne orgueil d’une race à demi disparue. Sans doute eût-on pu retrouver, dans l’ébène de leur crinière, dans l’ovale de leur visage, dans la matité de leurs joues, quelque chose de la grâce italienne.

Nous nous tenions à l’écart.

Alors, un contre-maître qui surveillait les ouvriers répondit à notre question :

— Des Ouessantines.

Et il cracha sur le sol en signe d’aversion.

— Allez chez elles… Elles vous suivront sur le bord du chemin, pour peu que vous les appeliez… Mieux encore : frappez à toutes les portes, leurs parents vous prieront d’entrer.

— La misère ?

— Oh ! non pas ; c’est dans la coutume.

À quelques mètres, les Ouessantines regardaient vers le large sous les dédains du bonhomme.

— Tenez, fit-il encore : elles ont chaviré leurs bonnets pour se faire remarquer. — Mais ici, sur le continent, expliqua avec satisfaction ce bavard de la grande terre, elles seront bien forcées de rester sages. Ce n’est plus comme sur leur rocher… Et il indiquait quelque chose, du bout du doigt, en mer, très loin.

Alors, nous prîmes une longue-vue. Et c’est à peine si nous pûmes, dans la gloire d’un ciel pourtant sans nuages, distinguer là-bas, par delà Quéménès et Molène, par delà les écueils de l’archipel, l’île perdue qu’un petit vapeur, deux fois par semaine, rattache au Finistère.

Un autre jour, à Brest, comme nous traversions Recouvrance dans l’agitation pittoresque d’un retour d’escadre, nous entendîmes des dames de la ville murmurer : — Sauvons-nous ! Voilà les Filles de la pluie !

Deux Ouessantines passaient, longues et noires sous la sévérité de leur châle de velours, farouches comme des oiseaux solitaires de l’Océan.

Elles allaient vers la porte du Conquet avec beaucoup d’indifférence pour la ville. Il y avait quelque chose de choquant, comme une impudeur, dans ces chevelures de femmes, leur intimité, tout entières étalées sur le dos ; leur démarche, pareille à celle des créoles, était pleine d’indolence, leurs traits superbes ; et l’on s’étonnait de rencontrer partout à leur égard un mélange complexe d’admiration, de mépris et d’atavique hostilité.

Plus tard, nous connûmes qu’aux yeux de quelques-uns, l’apparition de leur costume de deuil est tenue depuis des siècles pour un présage de malheur.

Une personne interrogée nous dit encore :

— Quand on voit des Ouessantines, c’est signe de pluie.

« Elles l’apportent. »

Sotte antipathie, et bien peu justifiée, en contradiction avec la bienveillance et la douceur des naturelles.

À d’autres titres, elles savent retenir l’intérêt. Des marins ont dépeint l’île comme une sorte de Tahiti européenne. Et à vrai dire, l’étranger fut de tout temps reçu avec honneur dans ce pays sans hommes. C’est même parce qu’il y fut parfois traité avec trop d’amitié que l’on prononce souvent le mot de licence.

Or il faut bien se garder de toute exagération. Le type ethnique qui s’est perpétué jusqu’à nos jours semble une preuve de l’ancienne pureté des mœurs d’Ouessant. Mais, sur la foi d’un grand nombre, un incident, fâcheux à l’excès pour l’histoire de l’île, aurait modifié tout cela. Ç’avait été l’envoi d’un contingent de soldats coloniaux qui, depuis quinze ans bientôt, lâchés au milieu de femmes naïves et sans défense, corrompaient et avilissaient les natives, — abâtardissaient la race, par l’exemple d’une dépravation détestable, par l’alcool et pire.

BARBA LA CONTEUSE

I - L’ILE

Herment s’était assis devant le feu d’ajoncs qui flambait en pétillant.

— Au diable, la poésie des îles ! soupira-t-il.

Point de doute, il allait à midi faire encore un mauvais repas de pommes de terre et de poisson séché — et cet ordinaire, vraiment un peu frugal, pour un homme habitué à ses aises, était loin de valoir la cuisine de l’auberge où il prenait pension.

On mangeait de la viande, au moins, et du pain frais ; on y buvait du vin, du cidre ou de la bière… Ici !… et il se mit à sourire car il entendait dans la pièce voisine le pas satisfait et nonchalant de Barba, sa maîtresse.

Une fantaisie, hier soir, l’avait porté à accepter la dînette rustique de l’îlienne. Il avait trouvé drôle, pour une fois, de grignoter un far pesant arrosé d’eau et de gros lait. Et ce matin, elle l’avait supplié avec tant de gentillesse dans la voix de ne pas lui fausser compagnie, qu’il s’était très inconsidérément engagé à renouveler ce tour de force gastrique.

Certes, la couleur locale ajoutait à l’imprévu de cette aventure. Depuis huit jours, il vivait la vie rude et traditionnelle des Ouessantins, gens farouches, à en croire les anciens traités des géographes. Et cela ne manquait pas d’une certaine saveur, de loger sous ce toit de chaume, dans cette petite maison écrasée sur la lande rocheuse et dont chaque fenêtre découvrait la mer.

Or l’aimable Barba aux yeux roux et à la démarche lente apparut et, mettant la main sur l’épaule de l’étranger : — Reste seul un instant, veux-tu?… Je vais au village voisin. Et si mon père ou quelqu’une de mes petites nièces arrive, dis-leur simplement d’attendre.

La native se dirigea vers la porte étroite dont elle fit jouer la chevillette en tirant sur la corde et elle sortit.

Bien qu’elle fût de taille moyenne, Barba se détachait longue et souple sur l’horizon sans fin. Dans ce pays si sévère et dénué d’arbres, tout, et les maisons et les plantes chétives, était au ras du sol et l’homme en semblait grandi. Le vent tordait les courtes boucles des cheveux de l’îlienne. Elles s’emmêlaient aux deux bouts du ruban de velours noir passé sous le menton et qui fixait son bonnet, noir lui aussi, et qu’elle portait sans coiffe.

— Singulier, tout de même ! réfléchit Herment. Elle m’installe chez elle comme si j’étais son frère ou son fiancé… Mon nom, elle ne le sait seulement pas… Et voici qu’elle prévoit sans trouble la visite des siens.

Étonnante hospitalité locale, et qui paraît tout à fait dans les mœurs… S’il faut vraiment y voir une survivance des coutumes patriarcales et libres d’autrefois, il convient d’honorer ces usages et se hâter d’en jouir, dévotement. Car bientôt, sans doute, ils auront perdu leur charme et leur candeur : Ouessant, la lointaine Ouessant n’est pas le bout du monde, après tout.

Et il se remémora les circonstances de son voyage vers cette terre oubliée.

Pour gagner l’île, il lui avait fallu attendre au Conquet le départ du courrier qui, deux fois, par semaine, dessert Ouessant et Molène.

On avait averti Herment d’arriver des premiers au bateau s’il voulait être bien sûr de partir, car le nombre des places, sur la Louise, pendant la saison d’hiver, n’excédait pas quarante-cinq, compris les hommes d’équipage. Par la nuit noire – il était à peine cinq heures et demie du matin – Herment s’achemina vers la « pierre glissante », l’endroit où le canot du bord viendrait prendre les passagers.

Les eaux étaient basses et le navire, dont on apercevait le fanal, s’était mis à l’ancre en dehors de la jetée, à l’entrée de la baie. Sur le rocher mouillé et couvert d’algues où le pied se posait incertain, un groupe silencieux attendait, parmi des paniers, des caisses et des valises.

Il y avait là quelques Ouessantines, reconnaissables à leur costume, des matelots permissionnaires, des représentants de maisons de commerce brestoises et plusieurs soldats coloniaux qui allaient rejoindre leur poste, sac au dos et le fusil en bandoulière. Une pluie fine faisait reluire les faces quand l’allumette d’un fumeur avait craqué ; la marée montante, parfois, soulevait une vague qui s’étalait ensuite, inondant les passagers résignés. Enfin, une embarcation détachée du vapeur arriva, dans laquelle on s’entassa pêle-mêle. Quand elle accosta la Louise, on put voir que des gens pressés occupaient déjà le tillac, au milieu de marchandises éparses. Des bestiaux, vaches et porcs, emplissaient l’avant de l’étroit vapeur jusqu’à la machine. La chaloupe retourna au rivage deux fois encore. Elle ramena les retardataires et le capitaine qui monta sur la passerelle et prit la barre. On leva l’ancre et la Louise quitta le Conquet, recevant l’éclat affaibli de Kermorvan et des feux voisins.

En effet, une pâleur laiteuse venait d’apparaître dans le déchirement d’un ciel sans tendresse, chargé de nuages, et sous lequel la mer, pourtant contenue, semblait vindicative. Des lames courtes firent piquer le bateau, coup sur coup, et puis, elles l’empoignèrent comme un jouet et la danse commença. Le haut des mâts se mit à zigzaguer, la cheminée tituba. La brise était fraîche mais la mer calme, comparativement aux gros temps précédents. Des paquets d’eau sautèrent d’un bout à l’autre du navire ; sous le vent, des barques qu’on croisa couraient vers le Conquet déjà distant ; et soudain, à l’Est, par Pospoder et Lanildut, le soleil se montra, morose, les nuages semblèrent moins opaques, et le jour fut. Les feux des bouées et des balises s’éclipsèrent. Béniguet et Quéménès s’érigèrent et disparurent sur la gauche. On serra de plus près l’archipel et, de rocher en rocher, le petit vapeur atteignit l’escale de Molène.

Là, des canots bruyants entourèrent la Louise. Ils étaient pilotés par des gamins auxquels on jeta des sacs de pain car l’îlot n’a pas de boulangerie. La semaine d’avant, le pain était arrivé si détrempé par l’eau embarquée pendant une traversée difficile, que les habitants avaient dû le refuser. Quelques personnes descendirent avec le facteur chargé de la tournée de Molène et la Louise, ainsi allégée, mit le cap sur Ouessant.

On rangea le Léac’h et Gour ar Vras ; on passa l’île Balanec, la laissant à gauche, et puis Bannec, peu visible, au ras des eaux, étroit banc de sable et de roches, bien au delà de la bouée Pengloc’h. Alors, on vit Ouessant dans toute son étendue.

Ce fut d’abord une ligne grise et bleue dont la longueur étonnait. Ensuite elle se précisa, plus colorée. À cause de ses falaises escarpées s’étendant du Stiff à Porz Goret, l’île semblait un mur formidable qui barrait l’horizon où, çà et là, des taches indiquaient des pointes et des anses dont le détail échappait.

La mer, en ces parages, était houleuse. Sa violence s’accrut dès qu’on se fut engagé dans le puissant courant du Fromveur qu’on traversa pour entrer dans la baie du Stiff, mouillage que les vents du Sud-Ouest rendaient obligatoires. À l’abri des prodigieux rochers qui enserraient la baie, les eaux profondes avaient maintenant le calme d’un lac. On approcha le môle d’aussi près qu’on put le faire sans danger d’échouage. Mais il fallut quand même user des embarcations pour descendre à terre. Assises au haut de la falaise en surplomb, une demi-douzaine de filles aux longs cheveux interpellaient les nouveaux débarqués, effrontément.

Six kilomètres séparaient le Stiff de Lan Pol. Les hommes chargèrent leurs fardeaux sur leurs épaules et s’attaquèrent au chemin raide qui monte de la cale.

Gagné le sommet du plateau, on aperçoit à droite le phare du Stiff, blanc et court, haut perché à l’extrémité Nord-Est de l’île. En maints endroits, des sillons ont tracé des terrains de culture dans la prairie grasse qui s’étend à perte de vue. Parfois ces champs sont entourés de petits murs de granit ; parfois, dans ces enclos, des ajoncs poussés en taillis drus jettent la note aiguë de leurs fleurs jaunes. On voit aussi des moulins isolés, et des toits de chaume, serrés les uns contre les autres, par groupes de trois ou quatre, agglomérations qui prennent ici le nom de villages.

Quelques-uns sont traversés par la route principale, la grande voie qui partage Ouessant du Nord-Est au Sud-Ouest, du Stiff au Créac’h en passant par Lan Pol. L’île, que de cette hauteur, on embrasse presque tout entière, est allongée sur l’Océan comme une gigantesque patte de crabe dont les deux pointes dentelées, de Pern et de Porz Goret formeraient les pinces. Entre chacune d’elles se jouent les eaux tranquilles de la baie de Lan Pol ; mais, en deçà de la pyramide du Runiou, point extrême Sud, la mer est toujours déchaînée et les récifs, à demi couverts, s’avancent, blancs d’écume, vers Ar Gazec, la « Jument » où depuis des années, on travaille quand on le peut, à laconstruction d’un phare. Si l’on promène le regard de l’Ouest au Nord, tour à tour défilent Loqueltas, le phare du Créac’h et Niou-i-zella, le « village voisin des eaux », et Kermoran, un autre hameau, et Keller, que huit cents brasses à peine séparent d’Ouessant.

Les passagers de la Louise traversèrent Fru-gulou et longèrent la clôture du fort Saint-Michel. À partir de cet endroit, accrochée au flanc d’un vallon, la route plonge en ligne droite et s’étend comme un long ruban, avec seulement quelques courbes légères, jusqu’au clocher de l’église. De rares maisons sont postées en bordure, certaines, blanches et neuves, et un ou deux hameaux faits de chaumières sans toitures et abandonnées. Au bout d’une demi-heure de marche, on laissa à l’entrée du bourg les baraquements des coloniaux, autour desquels ont poussé plusieurs débits, et l’on atteignit Lan Pol. Alors, la troupe des voyageurs se disloqua et chacun courut à ses affaires.

C’était la fin d’octobre. Depuis un mois, des pluies continuelles avaient tombé sur l’île, transformant en lagunes tous les terrains plats dont l’eau ne pouvait s’écouler. La côte, de Pen ar Roc’h à Toul al Lan, de Yusinn à Pern, avait en chaque endroit son caractère propre. En bien des points, la terre épuisée par un duel millénaire avec les vagues s’effritait et lâchait prise. Ailleurs, des rochers fantasques semblaient converser d’un bout à l’autre des criques balayées d’embruns ; les oiseaux de mer y jetaient leurs cris effarés. Seules, quelques anses abritées, comme à Paraluc’hen, à Porz Gwen, à Kergadou et Porz Allemgen, reposaient de l’horreur de certains paysages.

Or l’émoi de ces courses s’augmentait de la solitude et de l’automnale désolation des lieux. Parfois, seulement, on apercevait, courbées vers le sol, deux ou trois jeunes filles qui coupaient des ajoncs ou des bruyères. Herment en surprit d’autres, farouches, dans l’inclémence de la saison, qui se cachaient derrière des rochers et épiaient son passage. Certaines vieilles qu’il rencontra étaient surtout impressionnantes avec la masse de leurs cheveux blancs qui flottaient autour d’un masque ridé et jauni, délavé par les pluies. Les maisons ne semblaient pas moins mystérieuses : leurs portes étaient closes, strictement, leurs fenêtres étroites ne laissaient rien deviner au promeneur.

Ce qui surajoutait à la mélancolie de cette campagne, c’était sa nudité. Pas un arbre, sauf quelques buissons chétifs, poussés dans quelques creux de terrain. À travers la lande, des petits moutons erraient par centaines. On les entendait bêler aigrement, de fort loin, dans la chanson maussade du vent pluvieux. Quand on s’approchait, toute la bande affolée prenait la course.

Herment voulut connaître le secret de cette solitude car il savait l’île assez peuplée. On lui dit que les travaux des champs étant finis, les femmes restaient dans leurs maisons à tricoter. Quant aux hommes, dédaigneux de la culture, ils étaient tous « sur la navigation », au commerce ou dans la flotte. Les seuls pêcheurs de l’île étaient des retraités ou quelques coloniaux mariés dans le pays et qui tendaient des lignes, dans les trous poissonneux du bord, la cigarette au coin des lèvres, en rentiers.

Avec la nuit — c’était le dernier quartier de lune — les sorties devenaient périlleuses. Il fallait se perdre dans un dédale de sentiers, au risque de rouler sur la grève ou au fond de quelque carrière. Les deux phares éclairaient seuls, médiocrement.

Alors, dans l’ombre, un peu d’animation naissait. Car, passé la belle saison, c’est surtout le soir que sortent les Ouessantines. Des formes se glissaient dans les chemins encaissés, filles seules hâtant le pas, minuit sonné, courant d’un village à l’autre, silencieuses, inquiétantes, parce que rien dans l’uniformité de leur robe noire ne pouvait trahir leur identité. Par instinct, elles détournaient la tête ou se jetaient dans un fossé pour se mieux dissimuler encore. Souvent aussi, une bande de marsouins avinés répandaient la terreur dans les hameaux perdus. Ou c’était la marche endormie d’une patrouille ou l’éclat de voix fraîches d’îliennes revenant de la veillée, parmi des rires.

Un soir, las d’errer au hasard des routes, Herment entra chez Reuter, un débit voisin de la caserne. Reuter était un des premiers coloniaux établis dans le pays. Il avait épousé une Ouessantine petite et rousse, délurée, et lancé « un commerce ». Dans la salle, trois soldats buvaient pendant qu’un phonographe déroulait l’atrocité de son chant. Herment se fit servir un verre de bière.

Ce fut à ce moment qu’il aperçut Barba pour la première fois. Elle s’était d’abord tenue cachée dans l’ombre d’une pièce voisine, parce qu’elle avait vu un étranger. Elle était parée en Ouessantine, si coquettement qu’on l’eût dite en costume de fête. Mais elle était accompagnée d’une amie, vêtue à la façon des villes, et dont la tête et les épaules s’enveloppaient d’un châle, et cette dernière, plus hardie, s’avança jusqu’au seuil de la porte. Alors Barba se risqua à son tour.

La « demoiselle » répondit quand Herment lui adressa la parole. Il apprit qu’elle était Ouessantine, elle aussi, malgré qu’elle eût abandonné le costume. Les îliennes se firent un peu prier, mais finirent tout de même par accepter de boire quelque chose. Et Barba, un peu sauvage au début, se mit à causer.

Or le hasard voulut que le lendemain, Herment reconnût Barba sur la grève de Porz Quinzi, devant l’île Keller, qui, ce jour-là, semblait sortir de l’écume des flots. Armée d’une fourche, elle disposait en tas énormes ce goémon roux et bronzé qu’on fait sécher pour en engraisser la terre.

II - LES MORTS

Vu de l’allée en terrasse accolée à l’église de Lan Pol, le cimetière s’étend en plan incliné sur le flanc d’un vallon arrosé par un ruisseau qui se jette à quelques pas dans la baie. Sur sa droite, le cimetière est en lisière de la route sur sa gauche, il est bordé par les terrains de l’église, massif de verdure fertile et gras que prolongent, à l’autre bout du quadrilatère, les jardins de quelques maisons. C’est le seul endroit boisé de l’île. Des palmiers poussent sur les tombes, parmi des massifs caillouteux et des grands ormes. En toute saison, ce coin est pareil à un verger fleuri et musical où piaillent des bandes d’oiseaux. Et comme dans beaucoup de villages de nos campagnes, ici, le champ de repos est à la fois le lieu le plus grave et le plus souriant.

Pourtant, quand viennent les approches de la Toussaint, c’est la tristesse qui l’emporte.

Quinze jours avant la date funèbre, des groupes de veuves et de filles s’étaient déjà massés autour de la fosse aux « proellas. » D’autres, venues de tous les côtés de l’île, avaient procédé à la toilette de leurs tombes. L’église s’était remplie d’ombres taciturnes. Et, longtemps après le coucher du soleil, après le départ de toutes, attardée seule dans le cimetière, une de ces femmes, terminée sa besogne mélancolique, s’était allongée un soir sur le gazon, les seins contre le sol qui avait absorbé le corps, bu le sang de l’être aimé, comme pour l’allaiter, le réchauffer encore ou se confondre en lui dans l’attitude d’un fanatique amour et d’une insurmontable douleur. Et l’on n’avait plus aperçu, émergeant de terre, parmi la blanche forêt des croix, que ses pieds et ses jambes qui sortaient nus des jupes, à l’heure du serein, impressionnants par leur immobilité cadavérique.

Plusieurs fois, Herment avait assisté à de tels préparatifs dans la région extrême du Finistère, à Landéda, à Plouguerneau, à Porspoder, et sur la partie de la côte qui s’étend de la baie des Trépassés à l’île Vierge. Là, les courants ramènent constamment les épaves de très lointains naufrages, pour que chaque anse, chaque village marin, même lorsqu’on n’a point à y déplorer quelque perte locale, connaisse une fois de plus la domination terrible des eaux. C’est ainsi qu’à Loc’hrist, près de la pointe Saint-Mathieu, on peut voir, pieusement honorées, les tombes où reposent deux mousses argentins, deux frères, tandis qu’à côté gisent plusieurs victimes d’un naufrage fameux, ramenées par les flots, à quinze milles des Pierres Vertes, dans la baie de Porz Lioagan.

Mais ici, à Ouessant, les abords de la commémoration des défunts étaient plus émotionnants encore. Cette année, précisément, on allait procéder à la translation des proellas.

— Ce sont, expliqua Barba, de petites croix de cire, larges comme la main, et qui symbolisent les restes mortels de ceux que la mer a pris, sans vouloir rendre leurs cadavres. Quand arrive la nouvelle de la mort d’un Ouessantin, une proella est censée revenir au pays, en place de l’absent. Elle est reçue dans lamaison du défunt et couchée sur une table. Autour d’elle, parents et amis passent la nuit en prières. Le lendemain, s’accomplit un simulacre de funérailles. On célèbre à l’église l’office des morts. Mais, au lieu d’aller ensuite au cimetière, on dépose la proella aux pieds de la statue de Saint-Joseph, voisine de l’autel des défunts, dans un coffre spécial qui est toujours trop vite empli. Lors de certaines fêtes de l’Église, à l’occasion d’un jubilé ou d’une mission, a lieu une procession à laquelle assistent tous les habitants, et l’on vide le coffre aux proellas dans une fosse que couronne un petit édifice, haut d’un mètre cinquante, le seul du cimetière, et qui porte cette inscription : Hélas !…

— Et moi aussi, reprit Barba, il faudra que j’aille parer mes tombes. Je commencerai tantôt par arracher les herbes : ma sœur viendra de Kérandron m’aider à faire le reste. En peu de temps, nous avons perdu notre mère et deux frères, dont l’un fut tué dans la chaufferie d’un torpilleur, l’autre enlevé par une lame sur un long-courrier.

Barba parlait posément et sans grande tristesse dans la voix. Car elle avait longtemps médité sur l’au delà. Elle en concevait une forte curiosité, voilà tout. Portée vers le merveilleux comme tous les simples, l’image de la mort l’attirait et elle vivait en familiarité avec elle dans une sorte de délectation quiète et pieuse. Elle s’était assise auprès de l’âtre, surveillant son feu, dans une salle luisante et propre qu’égayaient des murs blanchis à la chaux. Selon la mode ouessantine, toutes les parties boisées du logis étaient peintes comme des cabines de navires. Le plafond lui-même, soutenu par de larges poutres, s’éclairait d’une teinte vert pomme où couraient des motifs de décoration traités en rouge, dus au savoir primitif de Barba qui avait rempli en cette occasion les fonctions de peintre et de maçon. La chaumière se composait de deux pièces étroites et longues qu’un corridor divisait. Une échelle qui trouait le plafond du couloir conduisait au grenier où étaient rangées les récoltes : avoine, orge, légumes secs et pommes de terre.

Depuis la mort de sa mère, Barba habitait cette maison de Nérodynn achetée avec l’argent du partage. Elle y vivait seule, exploitant les dix-huit sillons de culture disséminés un peu partout à travers l’île et qu’elle possédait en bien propre. Elle avait douze poules et cinq moutons qu’elle voyait seulement à partir de l’époque du rassemblement. Dans ce chez-soi rustique, elle éprouvait un plaisir béat, une douce joie de vivre qui se traduisaient par un mépris averti de la « grande terre ».

— C’est certain, nous ne sommes pas malheureuses, accordait-elle. Il n’y a pas de misère ici comme sur votre continent de sauvages. Pour rien au monde, je ne voudrais quitter Ouessant. Et nous pensons toutes comme cela, à preuve que celles qui sont parties avec des étrangers sont toujours revenues… Pas étonnant : comment saurait-on vivre avec des païens ?

On lui avait démontré au catéchisme que tous les étrangers étaient des païens. En eux, elle aimait l’homme — mais elle détestait leur esprit.

— Qu’est-ce donc que les « païens », Barba ?

— Des Turcs, fit-elle résolument.

— Et les Turcs ?

— Ceux qui ne croient point en Dieu.

— C’est donc vrai, qu’il y a un Dieu ?

— Tiens, bien sûr !

— Si sûr que ça ?

Barba de Nérodynn se fâcha :

— Ah ! taisez-vous, fit-elle.

Herment s’amusait.

Mais sa fougueuse amie le regardait avec colère et inquiétude, comme un monstre. Et elle ajouta : — Je crois que vous êtes tous comme cela, à l’autre bout de l’eau.

Et puis, elle se mit à rire de son emportement et de sa candeur, peut-être. Car elle avait parlé sous l’impression de ses souvenirs d’enfance. Et beaucoup, dans l’île, même parmi ses amies, étaient sceptiques, maintenant, et impies avec détermination. Elles se vantaient d’un orgueilleux passé, splendide et bien antérieur au christianisme, religion nouvelle d’iconoclastes chagrins débarqués à Heussa avec Pol, évêque de Léon, et qui avaient brisé les dolmens des Druides, remplacé les fées par des saintes, et construit des églises avec les pierres du Temple celtique de la pointe de Pern.

D’ailleurs, la crédule Barba n’allait pas toujours à la messe, ni même à vêpres, le dimanche. Et Herment, pour la taquiner, s’en déclara scandalisé :

— En outre, il ne faudrait plus faire l’amour. Plus d’amour, tu entends, ô chaude îlienne : rappelle-toi qu’on a dû t’enseigner à dédaigner la chair… Elle devint rêveuse. Il continua, maîtrisant son rire : — Songe à l’enfer, ma fille… et n’es-tu pas troublée de vivre ainsi dans le péché, particulièrement à cette époque de l’année où la terre, humide de tant de larmes, nous fait si bien songer à la mort ?… Il avait enflé sa voix. Et ces paroles d’apôtre prenaient, même dans sa bouche profane, un accent extraordinaire, tant cette petite maison pieuse où ronronnait la bonne Barba, semblait faite pour leur donner écho.

La chérie n’avait rien répondu. Mais un quart d’heure après, elle passa comme un souffle près d’Herment, et, l’embrassant sur la bouche : — Je vais à l’église, dit-elle, au cimetière après. Et elle sortit. « Brave fille, sourit-il, en s’étendant sur la banquette pour piquer un somme : — Qu’on vienne encore me dire que la religion ne vaut rien pour les femmes ! »

Vers six heures du soir, Herment partit flâner dans le bourg. Et il eut le plaisir d’entendre, de la bouche de Mme Noan, des compliments sur sa belle. « Barba est très sage, disait-elle : c’est connu, elle ne prend jamais qu’un amant à la fois. »

Alors, fier et satisfait, il rôda du coté de l’église, à la recherche de cet oiseau rare. Et ce fut en vain. Mais à travers les carreaux d’une fenêtre minuscule, il entrevit la châtelaine de Nérodynn qui croquait des cerises à l’eau-de-vie chez la grande Angèle. Barba frappa aux vitres, sortit du débit et courut à lui dès qu’elle l’aperçut.

— Il faut que tu voies une proella, dit-elle avec une joie un peu orgueilleuse des vieilles coutumes pittoresques de son île, une admiration naïve pour son petit coin de terre. — Il y en aura justement une chez Etienne Stéphan de Kergoff. Son fils est mort, suis-moi, je m’y rendrai dans la soirée.

Après dîner, ils s’en allèrent vers le petit village de la côte Est où demeuraient les Stéphan.

Barba causait avec loquacité. Elle était heureuse de posséder un auditeur patient, à qui faire partager ses enthousiasmes.

— Cela fera une proella de plus, un marin de moins au cimetière. On est fier, pourtant de ceux qu’on arrive à « crocher du fond ». Ainsi, c’est l’habitude de porter tous les cinq ans à l’ossuaire ceux qui reposaient dans leurs tombes : seuls les noyés qu’on a pu ensevelir demeurent toujours dans leurs tombes. Tu pourras voir qu’on ne touchera jamais à la fosse de l’Anglaise.

— Qui donc l’entretient, demanda Herment, les parents de la morte envoient-ils de l’argent pour cela ?

Barba s’indigna :

— Payer ? Ah ! ça ?… tu crois donc que tout s’achète chez nous ?... Mais personne n’accepterait de l’argent pour honorer les morts. Ce sont des voisines qui prennent soin du tombeau de l’Anglaise. Ce serait moi, si quelque défunt oublié reposait près des miens… Et je soignerais aussi ta tombe, mon ami, si tu étais enterré à Ouessant, j’y planterais des fleurs… et cela, même si je ne t’avais pas connu.

— D’ailleurs, ajouta-t-elle, la tombe de l’Anglaise est si belle que c’est plaisir.