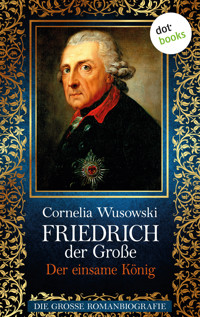

Friedrich der Große - Band 2: Der einsame König - Die große Romanbiografie E-Book

Cornelia Wusowski

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gefangen zwischen Erfolg und Einsamkeit: „Friedrich der Große – Der einsame König“ von Cornelia Wusowski jetzt als eBook bei dotbooks. „Die Possen haben nun ein Ende.“ Mit diesen Worten schockiert Friedrich II. seine Minister, als er 1740 König in Preußen wird. Statt, wie allgemein erwartet, die Geschäfte anderen zu überlassen, um sich Literatur und Kunst zu widmen, beginnt Friedrich seine Regentschaft mit überraschender Disziplin und Ambition. Durch sein strategisches Geschick und erfolgreiche Kriegszüge erhebt er Preußen zu einer europäischen Großmacht. Doch im Privaten erleidet der junge König immer wieder schmerzliche Niederlagen – Liebe, Familie und Freundschaft bleiben ihm verwehrt. Während aus ihm nach außen hin „Friedrich der Große“ wird und Sanssouci zum preußischen Versailles erblüht, versinkt er innerlich immer tiefer in seiner Einsamkeit … „Familiäre Verwerfungen, Lästereien und Intrigen, Verhaftungen, enttäuschte Liebe, Freundschaft und Exekution sorgen für dramatischen Stoff und Kurzweile. Eine wunderbare Geschichte und eine fundierte Einführung in die Historie Preußens.“ Westdeutsche Zeitung Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Friedrich der Große – Der einsame König“ von Cornelia Wusowksi. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1174

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Über dieses Buch:

»Die Possen haben nun ein Ende.« Mit diesen Worten schockiert Friedrich II. seine Minister, als er 1740 König in Preußen wird. Statt, wie allgemein erwartet, die Geschäfte anderen zu überlassen, um sich Literatur und Kunst zu widmen, beginnt Friedrich seine Regentschaft mit überraschender Disziplin und Ambition. Durch sein strategisches Geschick und erfolgreiche Kriegszüge erhebt er Preußen zu einer europäischen Großmacht. Doch im Privaten erleidet der junge König immer wieder schmerzliche Niederlagen – Liebe, Familie und Freundschaft bleiben ihm verwehrt. Während aus ihm nach außen hin »Friedrich der Große« wird und Sanssouci zum preußischen Versailles erblüht, versinkt er innerlich immer tiefer in seiner Einsamkeit …

Über die Autorin:

Cornelia Wusowski wurde 1946 in Fulda geboren. 1971 schloss sie ihr Studium der Politischen Wissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin mit dem Diplom ab. Bis 2009 war Cornelia Wusowski im Höheren Verwaltungsdienst tätig. Anfang der 1990er-Jahre schrieb sie ihren ersten historischen Roman. Auf ihr erfolgreiches Debüt »Die Familie Bonaparte« folgten weitere Romanbiografien großer historischer Persönlichkeiten. Diese bieten dank der detaillierten Recherche von Cornelia Wusowski einen überzeugenden Einblick in die Charaktere.

Cornelia Wusowski veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romanbiografien »Katharina von Medici«, »Elisabeth I.«, »Friedrich der Große: Der ungeliebte Sohn« und »Die Familie Bonaparte«.

***

eBook-Neuausgabe Oktober 2016

Copyright © der Originalausgabe 2008 Verlag Josef Knecht in der Verlag Karl Alber GmbH, Freiburg

Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Anton Graff

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH

ISBN 978-3-95824-865-6

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Friedrich der Große: Der einsame König« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Cornelia Wusowski

Friedrich der GroßeDer einsame König

Die große Romanbiographie

dotbooks.

Für meine Schwestern in der Loge Tusculum

ERSTER TEIL›1740 – 1755‹

1. KAPITEL

1

Am Vormittag des 1. Juni 1740 strömte die Berliner Bevölkerung zum Schloss, um die Ankunft des neuen Königs zu erwarten. Es war ein heißer, wolkenloser Frühsommertag, und die fliegenden Händler bahnten sich nur mit Mühe ihren Weg durch die Menschenmassen und priesen laut ihre Waren an.

»Zitronenlimonade, Zitronenlimonade!«

»Pfannkuchen, mit Konfitüre gefüllt!«

»Schinkenstullen und Käseschrippen!«

Die Berliner unterhielten sich laut über die Zukunft: »Der neue König wird bestimmt Berlin als Residenzstadt wählen, er soll elegant und prachtliebend sein wie sein Großvater, man erzählt, dass er Potsdam immer gehasst hat.«

»Ob jetzt ein besseres Zeitalter anbricht?«

»Sicherlich, unter Friedrich II. wird Berlin wieder das Athen des Nordens.«

»Hoffentlich ist jetzt endlich Schluss mit der Schande, dass die ausländischen Mächte über uns lachen und uns als rückständig betrachten wegen des Soldatendrills und der Wildschweinjagden!«

»Ob er anlässlich seiner Thronbesteigung etwas spendieren wird? Einen gebratenen Ochsen und einige Fässer Wein?«

»Sicherlich, er ist bestimmt nicht so sparsam wie der Soldatenkönig, unser neuer Herr hat als Kronprinz Schulden gemacht, das beweist, dass er großzügig ist, was Geld betrifft.«

Die Stunden verstrichen. Als der Mittag eingeläutet wurde, ritten einige Offiziere vor das Schloss und riefen: »Ihr könnt nach Hause gehen, der König hat sich von Potsdam nach Charlottenburg begeben!«

»Nach Charlottenburg? Berlin ist die Hauptstadt Preußens!«

Die Berliner sahen einander ratlos an und begaben sich zurück zu ihren Wohnungen und Arbeitsstätten.

Zur gleichen Zeit eilte der Verwalter des Schlosses Charlottenburg verzweifelt durch die Räume und trieb die Diener an: »Der König kommt! Mein Gott, es ist nichts vorbereitet für einen festlichen Empfang! Los, steht nicht herum! Richtet die Räume im Erdgeschoss, besorgt Fleisch, Fisch, Käse, Brot, Eier, Butter, Früchte, Kuchen, Wein und Champagner für die Tafel! O mein Gott! Der König kommt! Warum residiert er in Charlottenburg und nicht in Berlin?«

Am Spätnachmittag rannten einige halbwüchsige Jungen in den Schlosshof und schrien: »Der König wird in wenigen Minuten hier sein, wir haben ihn gesehen, er wird nur von einem kleinen Gefolge begleitet!«

Der Verwalter und die Diener eilten in den Hof, und es dauerte nicht lange, dann sahen sie Friedrich einreiten.

Er sprang vom Pferd, lüftete ein wenig den Dreispitz, sah sich lächelnd um, rief: »Bonsoir, mes amis!« und verschwand im Schloss.

Er begab sich in das Arbeitszimmer seines Großvaters und ging nachdenklich auf und ab.

Morgen, überlegte er, werde ich die Generäle empfangen, dann die Minister und Geheimräte, und werde ihnen sagen, was ich von ihnen erwarte. Die Herren werden staunen; und jetzt werde ich an meine Frau schreiben, ich habe ihr gestern zwar den Tod des Königs mitgeteilt und angeordnet, dass sie in unserem Palais wohnen soll, aber dieser Brief von heute…

Er setzte sich an den Schreibtisch.

Berlin, den 1. Juni 1740

Madame. Sobald Sie hier angekommen sind, werden Sie sich sofort zur Königin begeben, um ihr Ihren Respekt zu beweisen. Und Sie werden versuchen, darin mehr als sonst zu tun. Dann können Sie noch hier bleiben, soweit Ihre Gegenwart erforderlich ist, bis ich Ihnen schreibe. Sehen Sie möglichst wenig Menschen oder niemanden. Morgen werde ich die Trauer der Damen festlegen und Ihnen meine Befehle darüber zuschicken. Adieu, ich hoffe, Sie bei guter Gesundheit wiederzusehen. Frédéric.

Er überlas den Brief noch einmal und dachte: Er klingt kühl und unpersönlich, aber ich möchte sie allmählich auf unsere Trennung vorbereiten.

Dann befahl er einen der Kammerherren, den alten Baron von Poellnitz, zu sich und sagte: »Ich beauftrage Sie mit der Leitung der Beisetzungsfeierlichkeiten Ihres ehemaligen Gebieters. Lassen Sie sich gesagt sein, dass nach meinem Wunsche alles mit Würde und Vornehmheit vonstattengehen soll. Sparen Sie also nicht an dem, was zu einem angemessenen Leichengepränge notwendig ist. Gehen Sie zu den Kaufleuten und kaufen Sie alles Nötige an schwarzem Tuch für die Bespannungen und Behänge. Sie werden mir dann die Rechnungen vorlegen, und ich werde sie bezahlen lassen.«

Poellnitz verneigte sich: »Zu Befehl, Majestät.«

Als er an der Tür war, rief Friedrich: »Keine Mogeleien! Keine Durchstechereien mit den Kaufleuten! Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich das nicht durchgehen lassen werde!«

Mon Dieu, dachte der Kammerherr, das ist also der neue Herr in Preußen, nun, der Apfel fällt wahrhaftig nicht weit vom Stamm.

Unterdessen unterhielten sich die Diener aufgeregt über den neuen König.

»Was für eine strahlende Erscheinung, ein wahrhaft schöner Mann, er ist zwar nur mittelgroß, aber seine Figur ist wohlproportioniert.«

»Habt ihr die weich gerundeten Gesichtszüge gesehen und die leuchtend blauen Augen?«

»Seine Stimme klingt wunderbar, so schmeichelnd.«

»Wie elegant er gekleidet war, hohe schwarze Stulpenstiefel, die bis über die Knie reichen, der hellblaue Samtrock, der elegante schwarzseidene Haarbeutel, der über den Rücken fällt, dann die weißgepuderte Perücke, die sich in leicht fliegenden Locken wellt, darüber, schräg nach rechts, ein flacher Dreispitz mit silbernen Tressen und der Orden auf der linken Brustseite – was war das für ein Orden?«

»Das war der Schwarze Adlerorden. Ja, ich glaube, in Preußen ist endlich die Sonne aufgegangen.«

Am nächsten Vormittag empfing Friedrich die preußischen Generäle. Die Herren sahen einander erstaunt an, als der König stehenblieb und sie musterte.

»Der verstorbene König«, sagte einer leise zu seinem Nachbarn, »hat uns die Hand geschüttelt und uns auf die Schulter geklopft, der neue König legt anscheinend Wert auf Distanz.«

In diesem Augenblick sagte Friedrich: »Meine Herren, ich fordere Sie auf, sich streng an Ihre Dienstpflichten zu halten und mit der schärfsten Disziplin bei sich selbst anzufangen. Die Truppen müssen ebenso brauchbar sein wie schön. Doch behalten Sie zwei Dinge stets im Auge: das eine, dass ich sie noch lieber gut als schön sehen möchte, und das andere: sie sollen mein Land beschützen, nicht es verderben! Denn, meine Herren – und das lassen Sie sich gesagt sein –, gegen einige von Ihnen, und ich kenne ihre Namen, liegen schwerwiegende Klagen über Härte, Habsucht und Übermut vor. Sorgen Sie dafür, dass ich sie vergessen darf. Denn es ist die Pflicht eines guten Soldaten, eben sowohl menschlich und vernünftig zu sein als auch unerschrocken und brav!«

Er sah in die Runde und fuhr fort: »Bitte, meine Herren, handeln Sie danach! Ich ermahne Sie als Ihr König, rate es Ihnen als Ihr aufrichtiger Freund und bitte Sie darum als Ihr treuer Kamerad. Sie können jetzt gehen.«

Die Generäle sahen einander unsicher an und zogen sich zurück.

Der Dessauer blieb stehen: »Majestät, ich hoffe, dass ich auch unter Ihrer Regierung meine bisherige Autorität am Hof und in der Armee behalten darf.«

Friedrich musterte den Freund seines Vaters, ging zu ihm und sagte langsam: »Ich werde versuchen, Ihnen in allem, was ich vermag, gefällig zu sein, und werde weder Ihnen noch Ihren Söhnen ihre Stellungen nehmen. Was aber die Autorität betrifft, die Sie zu behalten wünschen, so weiß ich nicht, was Sie damit meinen. Ich bin König geworden, meine Absicht ist es, dies Amt auszuüben und der Einzige zu sein, der Autorität besitzt.«

Der Dessauer verbeugte sich schweigend und verließ das Zimmer.

Er wird genau so regieren wie sein Vater, dachte er, doch wer weiß, ob das für die Entwicklung Preußens gut ist oder nicht?

Später empfing Friedrich die Minister und Geheimräte, die in seine Hand den Diensteid ablegen sollten.

Er blickte sich um und sagte: »Meine Herren, Sie sind alle ehrliche Männer, deswegen ist der Eid überflüssig. Ich möchte Ihnen nur sagen, was ich von Ihnen erwarte: Pünktlichkeit, Sparsamkeit und äußerste Akkuratesse, was die Erledigung der Geschäfte betrifft. Überdies ist es nicht Ihre Aufgabe, die Krone zu bereichern und die armen Leute zu bedrücken. Unterstehen Sie sich nicht, mein Wohlwollen mit der Unterdrückung der Untertanen erringen zu wollen. Ich kenne keinen Unterschied zwischen meinem eigenen und des Staates Vorteil. Des Landes Vorteil muss den Vorzug vor unserem eigenen haben, wenn sich beides nicht miteinander verbinden lässt. Sie können jetzt gehen.«

Die Minister sahen einander erstaunt an und eilten aus dem Schloss.

»Mon Dieu«, sagte einer, »ich hoffte, dass wir jetzt einen neuen König haben und dass ein neues Zeitalter anfängt.«

»Wir haben einen neuen König. Ich glaube allerdings, dass er noch strenger regieren wird als sein Vater.«

Am Nachmittag traf Jordan ein.

»Mein lieber Herr Jordan«, sagte Friedrich, »es gibt tausend Dinge, die ich erledigen muss.«

»Gewiss, Majestät, wahrscheinlich werden Sie die Minister des seligen Königs entlassen und diese Posten neu besetzen, wahrscheinlich mit Ihren Freunden in Rheinsberg.«

Friedrich lächelte spöttisch: »Die Possen haben nun ein Ende. Ich werde die Männer, die meinem seligen Vater loyal gedient haben, behalten. Was meine Rheinsberger Freunde betrifft: nun, Sie werden mein Sekretär bleiben, Keiserlingk werde ich als Offizier befördern, Bielfeld wird Gesandter in Hannover; ich werde natürlich meinen alten Lehrer Duhan nach Berlin bitten, er könnte die Oberaufsicht über meine Bibliothek führen, ich werde auch Keith aus London zurückrufen, er wird zum Oberstleutnant ernannt, viel wichtiger aber sind gewisse Gesetze, die ich in den nächsten Tagen erlassen will, schreiben Sie: »Sofortige Abschaffung der Tortur bei Verhören, mit Ausnahme von Majestätsverbrechen, Massenmorden und Landesverrat. Die königlichen Kornspeicher sollen die Getreidevorräte zu Niedrigpreisen an das Volk verkaufen, um Preisspekulationen auszuschalten und Hungersnöten, wie im letzten Winter, vorzubeugen. Die Prügelstrafe in der Armee muss eingeschränkt werden. Kindesmörderinnen sollen nicht mehr ertränkt werden.

Religionsfreiheit; in meinem Staat kann jeder nach seiner Façon selig werden. Sie, Herr Jordan, sollen zwei Zeitungen gründen, eine deutschsprachige und eine französische. Diese Zeitungen werden nicht zensiert, Gazetten dürfen nicht genieret werden. Wenn die Zeitungen nicht zensiert werden, haben die auswärtigen Mächte keinen Grund mehr, sich über bestimmte Artikel zu beschweren. Knobelsdorff soll Unter den Linden ein Opernhaus errichten, Berlin muss die Theaterstadt Europas werden, und die Akademie der Wissenschaften, die meine selige Großmutter und Leibniz gegründet haben, soll in neuem Glanz erstehen.«

Er schwieg und fuhr fort: »Nach der Beisetzung meines Vaters werde ich nach Königsberg reisen und die Huldigung der Stände entgegennehmen; ich werde mich nicht krönen lassen, die heilige Ölflasche ist eine unnütze Zeremonie, die die Unwissenheit eingeführt hat. Dann besuche ich die westlichen Provinzen, ich plane dabei eine Reise durch Frankreich, vielleicht gelingt es mir, Voltaire persönlich zu treffen.«

Am späten Abend stand er an einem der Fenster, sah hinunter in den Park und dachte: Dies waren meine zwei ersten Tage als König in Preußen, ich habe einige Gesetze zum Wohle meiner Untertanen erlassen, ich kann endlich reisen; werde ich Voltaire treffen?

»Voltaire«, sagte er leise, »was für ein klangvoller Name – Voltaire.«

2

Rheinsberg, 26. Oktober 1740

Gestern ist Voltaire abgereist. Es war unsere zweite persönliche Begegnung nach unserem ersten Treffen in Schloss Moyland im September. Beide Begegnungen waren überschattet von Nichtigkeiten.

Ich wollte Voltaire in Brüssel treffen, während der Reise erkrankte ich an Fieber und bat ihn, nach Moyland zu kommen. Er kam und las mir seine Tragödie »Mahomet« vor, die noch nicht veröffentlicht ist. Wir unterhielten uns über den Inhalt, und auf einmal sagte er: »Omar? Er gleicht Friedrich Wilhelm, dem Vater Eurer Majestät.«

Ich ärgerte mich, wollte schweigen, aber mein Ärger war stärker. So stand ich auf und sagte: »Herr von Voltaire! Sie sind der Philosoph dieser Zeit und ihr größter Dichter. Sie hätten die Pflicht, unvoreingenommen zu sein. Mein Vater, der mich geschlagen hat, war ein großer Mann, ich wüsste nicht, dass er jemanden betrogen oder hintergangen hätte, jedenfalls ist er mir zu schade, um mit einer solchen Figur verglichen zu werden. Gute Nacht.«

Am nächsten Tag versöhnten wir uns, aber die Bemerkung, Omar ähnele meinem Vater, kann ich nicht vergessen.

Dann kam er nach Rheinsberg, versuchte, wahrscheinlich im Auftrag der französischen Regierung, mich politisch auszuhorchen, was ihm natürlich nicht gelang; ich nahm es ihm nicht übel, alle ausländischen Gesandten versuchen, mich auszuhorchen. Die Tage verliefen harmonisch mit geistreichen Gesprächen, aber als er abreiste, bat er um die Erstattung seiner Reisekosten und um die Begleichung von Auslagen an einen holländischen Buchdrucker, der meinen »Antimachiavell« durch seine Vermittlung herausgebracht hatte.

Ich war konsterniert, als er um die Erstattung der Reisekosten bat. Ich gab zwar die Anweisung, ihm das Geld zu zahlen, aber ich ärgerte mich über diese Forderung. Sein sechstägiger Besuch hat mich hundertfünfzig Taler pro Tag gekostet, das heißt, einen Hanswurst etwas teuer zu bezahlen. Wohl niemals hat ein Hofnarr eine so hohe Gage bezogen.

Trotzdem, Voltaire bleibt Voltaire, und ich bewundere nach wie vor den Dichter und Philosophen. Im Stillen hoffe ich, dass er eines Tages an meinen Hof kommt und für immer bleibt!

Nach der Erbhuldigung in Königsberg und Berlin brach ich Mitte August mit einem kleinen Gefolge zu meinen rheinischen Besitzungen auf und nutzte die Gelegenheit zu einer Reise durch Frankreich. Da ich unerkannt bleiben wollte, stellte ich mir einen falschen Pass auf den Namen eines Grafen Dufour aus und betrat Straßburg.

Das war ein Spaß! Ich plauderte mit den Offizieren der Garnison, ließ mich nebenbei über die inneren Verhältnisse ihrer Armee unterrichten, lud die Franzosen am Abend zum Essen ein und spendierte reichlich Wein, was ihre Zunge lockerte.

Der Kommandant der Festung, Marschall Broglie, führte mich am nächsten Tag persönlich durch die Zitadelle, allerdings hatten mich inzwischen einige ehemalige preußische Soldaten erkannt, und ich verließ Straßburg und Frankreich, so rasch ich konnte.

Mit der preußischen Armee habe ich inzwischen einen kleinen außenpolitischen Erfolg errungen: Der Bischof von Lüttich bestreitet seit ungefähr acht Jahren unsere Besitzansprüche auf die Baronie Herstall. Als er mit mir nicht darüber verhandeln wollte, ließ ich Herstall mit zweitausend Soldaten besetzen. Der Bischof wandte sich an den Kaiser, dieser ließ es mit einem Mahnschreiben an mich bewenden, und da die kaiserliche militärische Unterstützung unterblieb, war der Bischof bereit, mit mir zu verhandeln, und kaufte mir für 200000 Taler die Besitzrechte an Herstall ab.

Er legte die Feder zur Seite, trat zum Fenster und sah nachdenklich über den See.

Wann soll ich mit meiner Frau über unsere Ehe, besser: über unsere Trennung sprechen? Hier oder in Berlin? Mein Entschluss steht schon fest seit Papas Tod, und als Eller mir gestern sagte, dass wir keine Kinder mehr haben würden und dass ich an der Kinderlosigkeit schuld bin – nun, was heißt schuld –, seit gestern bin ich endgültig entschlossen, künftig von meiner Frau getrennt zu leben. Wann sage ich es ihr?

Er zuckte zusammen, als die Uhr die volle Stunde schlug.

Mon Dieu, meine Verabredung mit Knobelsdorff! Er eilte zum See, wo der Baumeister ihn bereits erwartete.

»Einen so milden, sonnigen Herbstnachmittag habe ich hier noch nicht erlebt, es ist ja spätsommerlich warm«, sagte Friedrich, »ich möchte noch einmal über den See fahren«, und zu dem Fährmann:

»Rudere Er uns bis zur Mitte des Sees.«

Friedrich und Knobelsdorff schwiegen, bis die Barke dort zum Stillstand kam.

Friedrich betrachtete das Schloss, die Säulenkolonnade, die beiden Rundtürme. »In einigen Tagen werde ich Rheinsberg verlassen und nicht mehr zurückkehren. Ich werde das Schloss einem meiner jüngeren Brüder schenken, der kann dann den Bau nach seinem Geschmack vollenden lassen.

Rheinsberg war das Schloss des Kronprinzen; als König möchte ich ein neues Schloss, ein Sommerschloss, in dem ich allein residiere und wo ich hin und wieder einige Gäste beherberge, die mir persönlich nahestehen. Wusterhausen war für meinen Vater ein Ort der Erholung, gleichviel führte er auch von dort die Regierungsgeschäfte. Dieses neue Schloss soll für mich ein Ort der Erholung sein, und Sie, Herr von Knobelsdorff, sollen dieses Schloss bauen. Ich bin inzwischen entschlossen, von Potsdam aus zu regieren, in Berlin werde ich nur während der Karnevalszeit sein. Den Winter verbringe ich im Potsdamer Schloss, und vom Frühjahr bis zum Herbst werde ich in meinem neuen Schloss wohnen und arbeiten.«

»Ein Sommerschloss in Potsdam, wo soll es erbaut werden, Majestät?«

»Mein seliger Vater besaß einen Gemüsegarten, er nannte ihn ›Marly‹, dort möchte ich mein Schloss haben, alle Räume im Erdgeschoss, für mich genügen wenige Zimmer: Schlafraum, Arbeitszimmer, Bibliothek, Musikzimmer, einige Gästezimmer, der wichtigste Raum ist der Speisesaal, er soll hoch und rund sein. Hohe Glastüren führen zum Park, in der Mitte soll ein runder Tisch stehen, wo ich mit meinen Gästen und Freunden speise und mich unterhalte; in diesem Raum muss alles aus Marmor sein.«

Er schwieg und fuhr dann fort: »In diesem Schloss werden weder Empfänge noch Bankette stattfinden – dieses Schloss möchte ich allein bewohnen, ich möchte dort arbeiten, lesen, musizieren und mich mit meinen Tischgästen unterhalten. Fertigen Sie mir bis zum Jahresende einen Plan, im nächsten Jahr soll mit dem Bau begonnen werden.«

»Majestät, das Schloss soll in Potsdam erbaut werden? Es gibt dort bereits eines! Haben Sie sich schon einen Namen für das neue Schloss überlegt?«

Friedrich nickte: »Ja, Sanssouci, das ist der Name meines Schlosses«, und zum Fährmann: »Rudere Er uns zurück.«

Als sie die Barke verließen, kam die Königin mit ihren Damen von einem Spaziergang zurück. Die Damen unterhielten sich lebhaft, während Elisabeth Christine wehmütig vor sich hin sah und schwieg.

Seit sie Königin ist, überlegte Friedrich, ist sie immer so ernst, sie lacht nur noch selten und wirkt bedrückt. Ich werde jetzt mit ihr reden, hier habe ich Zeit und Muße für dieses Gespräch, das ich bis jetzt immer aufgeschoben habe. Er ging zu den Damen, lächelte seine Frau an, und sagte: »Ich möchte noch ein bisschen am See spazieren und würde mich freuen, wenn Sie mich begleiten.«

Elisabeth Christine sah den Gatten überrascht an und ihre Augen begannen zu strahlen: »Ich begleite Sie sehr gerne, wir sind schon lange nicht mehr zusammen am See gegangen.«

Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinanderher, bis zu einem Punkt, von dem aus sie die Säulenkolonnade sehen konnten. Friedrich blieb stehen, sah seiner Frau in die Augen und sagte: »Hier in Rheinsberg habe ich die glücklichsten Jahre meines bisherigen Lebens verbracht, ich glaube, auch Sie waren hier glücklich, wir waren beide glücklich. – Rheinsberg wird ab jetzt Vergangenheit sein, wir werden nicht mehr hierher zurückkehren, dieses Schloss war das Schloss des Kronprinzen, es kann nicht das Schloss des Königs sein.«

Er schwieg und fuhr zögernd fort: »Wir haben immer noch keine Kinder und werden auch keine mehr haben, das hat Eller mir gesagt. Wir werden von nun an getrennt leben, Schloss Schönhausen hat Ihnen immer gefallen, dort werden Sie künftig wohnen, bei offiziellen Anlässen und Familienfeiern treten wir gemeinsam auf, ich werde dafür sorgen, dass alle, auch die ausländischen Gesandten, Ihnen die Ehren erweisen, die einer Königin gebühren. Sie werden Berlin und Potsdam künftig nur betreten, wenn ich es wünsche. Der Grund für meinen Entschluss ist nicht nur unsere Kinderlosigkeit, der Grund ist vor allem, wie soll ich es sagen, nun, wir passen nicht zueinander. Ich habe Ihren Charakter während der sieben Jahre schätzen gelernt, und ich weiß es auch zu würdigen, dass Sie sich weitergebildet haben, dass Sie mir jeden Wunsch von den Augen ablesen und sich mir in allem anpassen, aber ich liebe Sie nicht; ich kann nicht mein ganzes Leben mit Ihnen verbringen. Ich möchte mein eigenes Leben leben. Vielleicht gibt es in dieser Welt keine Frau, mit der ich leben kann oder die zu mir passen würde. Eines sollen Sie wissen: Ich werde mir keine Mätresse nehmen, sie kostet nur Geld, und so viel liegt mir an der Gesellschaft einer Frau nicht. Ich weiß, dass meine Worte hart klingen und mein Entschluss für Sie wahrscheinlich überraschend ist; er ist lange gereift, und irgendwann muss ich es Ihnen schließlich sagen.«

Elisabeth Christine starrte Friedrich an, unterdrückte mühsam die aufsteigenden Tränen und sagte leise: »Ihr Entschluss ist für mich keine Überraschung. Seit dem Brief, den Sie mir am 1. Juni aus Charlottenburg schrieben, spürte ich, dass Sie an eine Trennung dachten. Ich habe Sie von Anfang an geliebt und hoffte, dass Sie eines Tages meine Liebe erwidern würden, nun, es hat nicht sollen sein. Ich werde Sie immer lieben und werde Ihnen immer helfen, wenn Sie mich darum bitten.«

Sie gingen schweigend zurück, und als sie den Schlosshof betraten, eilte ihnen Jordan aufgeregt entgegen und schwenkte einen Brief durch die Luft: »Majestät, Majestät, vorhin kam ein Eilkurier aus Wien und überbrachte dieses Schreiben!«

Friedrich las und rief: »Mon Dieu, Kaiser Karl VI. ist am 20. Oktober gestorben und seine Tochter Maria Theresia hat die Regierung angetreten; nun muss man abwarten, was die »Pragmatische Sanktion‹ wert ist. Madame, Sie verlassen Rheinsberg morgen bei Tagesanbruch und begeben sich nach Schönhausen. Herr Jordan, ich reite noch heute nach Ruppin und nehme von dort aus die Kutsche nach Berlin. Sorgen Sie dafür, dass überall Pferde bereitstehen, und benachrichtigen Sie Podewils und Schwerin, sie sollen morgen um elf Uhr im Schloss erscheinen.«

Während Jordan wegeilte, las Friedrich noch einmal den Brief und sagte: »Ich glaube, Sanssouci muss warten.«

Elisabeth Christine sah ihn erstaunt an: »Warum muss Ihre Schwester warten?«

»Ah, Sie denken an Philippine Charlotte – das ist ihr Spitzname, seit sie klein war. Nein, Sanssouci ist der Name meines neuen Schlosses, das in Potsdam erbaut wird.«

Er eilte hinweg, Elisabeth Christine sah ihm nach, dann ging sie langsam zu der Säulenkolonnade und blickte über den See. Ein leichter Wind kam auf, und die Barke schaukelte etwas hin und her.

»Sanssouci«, sagte sie leise, »der Name seines neuen Schlosses, er baut ein Schloss für sich, für sich allein, Sanssouci …«

Sie lehnte sich an eine Säule und begann zu weinen.

Am anderen Vormittag empfing Friedrich den Minister von Podewils und den Feldmarschall von Schwerin.

»Meine Herren«, begann Friedrich, »der Tod des Kaisers begräbt alle meine friedlichen Ideen. Die Zeit ist gekommen, in der das alte politische System eine gänzliche Änderung erfahren muss. Von den vier europäischen Großmächten – ich betrachte auch Russland als Großmacht – besitzen England und Frankreich ein entschiedenes Übergewicht über die anderen, diese beiden Mächte sind gleichzeitig Nebenbuhler; Österreich ist zurzeit die schwächste Macht, England und Frankreich werden versuchen, diese Schwäche auszunutzen. Man muss ihnen zuvorkommen. Ich plane, Österreich zu destabilisieren und dann Preußen durch einen überraschenden Coup in die Rolle einer Großmacht zu bringen.«

Er schwieg und betrachtete lächelnd die erstaunten Gesichter seiner Zuhörer.

»Ich werde den Tod des Kaisers benutzen und mit Maria Theresia einen Handel schließen: Ich biete ihr an, mit meiner militärischen Macht an ihre Seite zu treten, falls sie bedroht wird, ich sichere ihr zu, dass ich meinen Einfluss geltend machen werde, dass ihr Mann zum Kaiser gewählt wird, überdies bin ich bereit, ihr zwei Millionen Gulden in bar zu zahlen – unter einer Bedingung: Ich erwarte, dass sie mir das Herzogtum Schlesien mit der Hauptstadt Breslau abtritt. Lehnt sie mein Angebot ab, so werden meine Truppen in Schlesien einmarschieren.«

Er schwieg und beobachtete amüsiert, dass Podewils und Schwerin bleich wurden.

Podewils fasste sich als Erster.

»Majestät, die Habsburger haben seit fünfhundert Jahren sechzehn Kaiser gestellt. Wollen Sie diese Dynastie wirklich erpressen und – falls Maria Theresia sich weigert, Ihr Angebot anzunehmen, und sie wird sich wahrscheinlich weigern – wollen Sie den Reichsfrieden brechen? Ein Einmarsch in Schlesien, das ist ein Raub, ein Gewaltakt, ein Rechtsbruch.«

Friedrich musterte die Herren und erwiderte eisig: »Wenn man im Vorteil ist, soll man ihn ausnutzen, oder nicht? Dies ist ein historischer Augenblick für Preußen, der niemals wiederkehren wird! Herr von Podewils, Sie werden in alten Akten blättern und brandenburg-preußische Ansprüche auf die schlesischen Fürstentümer Jägerndorf, Liegnitz, Wohlau und Brieg konstruieren, das ist die juristische Absicherung des Einmarsches unserer Truppen. – Meine Herren, Preußen bedarf einer sicheren ökonomischen Basis, wenn es sich künftig in Europa behaupten will. Die Oder ist der einzige Fluss von Bedeutung in meinem Staat. Wer Schlesien gewinnt, kontrolliert den Oderhandel.«

Er schwieg einen Augenblick und sagte dann zu Schwerin: »Sie sorgen dafür, dass ein Korps von 22000 Mann Anfang Dezember nach Schlesien marschiert.«

»Majestät, mit Verlaub, Sie haben schöne Truppen, aber die Soldaten haben noch nie dem Feind ins Auge gesehen, ich beschwöre Sie, bedenken Sie, was Sie unternehmen!«

»Sie finden die Truppen schön? Sie werden erleben, dass sie auch gut sind, im Übrigen, meine Herren, habe ich den Rubikon innerlich bereits überschritten.«

Während Podewils und Schwerin das Schloss verließen, sagte der Feldmarschall: »Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass der König wenige Monate nach seinem Regierungsantritt eine Großmacht militärisch herausfordert – wer ist der preußische König in Europa? Unter uns, er ist immer noch ein Zaunkönig.«

»David hat einst über Goliath gesiegt, warum soll sich dieser Sieg nicht wiederholen? Ich gebe indes zu, dass auch ich überrascht bin; wir, damit meine ich auch die anderen Mächte, haben uns in ihm getäuscht, wir sahen immer nur den Poeten und Flötenspieler. Mir scheint, er ist auch ein skrupelloser Diplomat und Machtmensch.«

»Dieser König ist für mich ein Rätsel.«

Berlin, 13. Dezember 1740

Dies ist der letzte Eintrag in mein Tagebuch, künftig werde ich dafür keine Zeit mehr haben, und überdies beginnt ab heute ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Während der vergangenen Jahre habe ich mich auf das Amt des Königs in Preußen vorbereitet, jetzt, mit dem Beginn meines ersten Krieges, muss ich dieses Amt ausüben.

Podewils Memorandum über meine schlesischen Ansprüche ist das Meisterwerk eines juristischen Scharlatans! Maria Theresia hat mein Angebot, wie zu erwarten war, abgelehnt, die preußischen Truppen stehen inzwischen an der schlesischen Grenze. Niemand hat etwas davon bemerkt, weil ich versuchte, die Aufmerksamkeit der ausländischen Gesandten durch Maskenbälle und Bankette abzulenken.

Meine Jugend, das Feuer der Leidenschaften, die Neugierde und ein geheimer Naturtrieb haben mich der sanften Ruhe, die ich genoss, entrissen, und das Vergnügen, meinen Namen in den Zeitungen und künftig auch in der Geschichte zu sehen, haben mich verführt. Was sind alle Anstrengungen und Sorgen und Gefahren im Vergleiche mit dem Ruhm! Er ist eine so tolle Leidenschaft, dass ich nicht begreife, wie er nicht jedermann den Kopf verdreht. Ja, ich liebe den Krieg, um des Ruhmes willen! Wäre ich nicht als Fürst geboren, so würde ich nur Philosoph sein wollen. Aber ein jeder muss in dieser Welt nun einmal sein Handwerk treiben. Und ich gedenke, nichts halb zu tun.

Er streute Sand auf die Tinte und überlas noch einmal die Ansprache an seine Offiziere:

Meine Herren,

ich unternehme einen Krieg, für welchen ich keinen anderen Bundesgenossen habe als Ihre Tapferkeit, und keine andere Hilfsquelle als mein Glück. Erinnern Sie sich stets des unsterblichen Ruhms, den Ihre Vorfahren auf den Gefilden von Warschau und Fehrbellin erworben haben, und verleugnen Sie nie den Ruf der brandenburgischen Truppen. Leben Sie wohl, brechen Sie auf zum Rendezvous des Ruhms, wohin ich Ihnen ungesäumt folgen werde.

Er schloss das Tagebuch und legte es in eine geheime Schublade des Schreibtisches. Er steckte den Aufruf an die Offiziere in die Uniformjacke und klingelte nach Fredersdorf.

»Gehen Sie zu der Kutsche, die vor dem Schloss wartet. Es ist bald Mitternacht, ich begebe mich jetzt maskiert und im Domino zum Ball. Um zwölf Uhr lüfte ich die Maske, so dass alle anwesenden Gesandten und Spione glauben, dass meine Truppen doch nicht nach Schlesien marschiert sind, von den Truppenbewegungen haben die Herren Diplomaten wahrscheinlich inzwischen doch etwas erfahren; nach einiger Zeit verlasse ich den Ball diskret und begebe mich nach Schlesien.«

Er warf den purpurnen Domino über die Uniform, setzte die schwarze Maske auf, ging in den Ballsaal und mischte sich unter die tanzende Menge.

Als es Mitternacht schlug, entfernte er die Maske und amüsierte sich über die erstaunten Gesichter der Gesandten.

Er sah, dass Elisabeth Christine sich mit dem alten Kammerherrn von Poellnitz unterhielt, und dann wechselte er einige Worte mit verschiedenen Offizieren.

Als die Kapelle erneut spielte, verließ er unauffällig den Ballsaal. Er ging zu der Kutsche, und bevor er einstieg, sah er noch einmal zurück zu dem hell erleuchteten Schloss. Einige Fenster waren geöffnet, und er hörte die Musik und das Gelächter der Hofgesellschaft.

Jetzt ist schon der 14. Dezember, dachte er, in einigen Stunden bin ich bei meinen Truppen.

»Das Rendezvous des Ruhms«, sagte er leise, »ich breche auf zum Rendezvous des Ruhms.«

3

Am 9. November 1741 ging der grauhaarige Johannes Rietz langsam durch den Park von Monbijou und beobachtete mit wachsamen Augen, ob die halbwüchsigen Jungen, die er anlernen sollte, sorgfältig das Laub aufsammelten und in die Leinensäcke pressten.

Nach einer Weile rief er: »Genug für heute, die Sonne geht unter, morgen ist auch noch ein Tag!«

Als er den Schlosshof betrat, sah er zwei junge Soldaten von ihren Pferden steigen und blieb erstaunt stehen, dann erkannte er den Offizier, einen Generalmajor der Kavallerie, und dessen Leibhusar und eilte zu ihnen.

»Königliche Hoheit, welche Überraschung, Sie hier zu sehen! Und du Hannes, mein Sohn, du hast den Krieg überlebt.«

Er verneigte sich vor August Wilhelm und betrachtete bewundernd die mittelgroße Gestalt, den geraden Wuchs und die großen blauen Augen, die Wärme und Herzlichkeit ausstrahlten.

Er ist einen Kopf größer als der König, dachte der Gärtner, er ist der Thronfolger, wer weiß, vielleicht erleben meine Kinder, dass er einmal über Preußen herrschen wird.

»Königliche Hoheit, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mir meinen Sohn lebend zurückgebracht haben.«

August Wilhelm lächelte: »Auch ich bin glücklich, dass der Gefährte meiner Kindheit die Kavallerieattacken der Österreicher überlebt hat; wir sollten Gott dafür danken.«

Johannes Rietz umarmte seinen Sohn.

»Der Krieg ist beendet, und du wirst mir wieder bei der Arbeit helfen können.«

August Wilhelm musterte nachdenklich Vater und Sohn und sagte zögernd: »Schlesien ist zwar erobert, aber wir haben noch keinen Friedensvertrag. Überdies hat der König angeordnet, dass Hannes ab sofort die Aufsicht über den Potsdamer Schlosspark übernehmen soll.«

Der Gärtner starrte den Prinzen einen Augenblick an, dann sagte er feierlich zu seinem Sohn:

»Das ist eine Auszeichnung, Hannes, die du hoffentlich zu würdigen weißt. Der Park des Potsdamer Schlosses ist weitläufiger als dieser hier, überdies wirst du wahrscheinlich auch für die Parkanlagen des neuen königlichen Sommerschlosses verantwortlich sein; ich denke, dass im Frühjahr der Grundstein für das Schloss gelegt wird, und gleichzeitig wird mit der Anlage des Parks begonnen, da kommt eine Menge Arbeit auf dich zu.«

»Der Grundstein wird erst gelegt, wenn der Friedensvertrag unterschrieben ist, außerdem ist Knobelsdorff noch nicht mit der Ausarbeitung des Bauplanes fertig«, sagte August Wilhelm. »Du bist bis morgen beurlaubt, Hannes.« Er nickte den beiden Männern freundlich zu und ging zum Eingang.

In der Vorhalle spürte er den Brief in seiner Rocktasche, nahm ihn hervor, betrachtete missmutig die Schriftzüge, steckte ihn wieder ein und begab sich zu seiner Mutter.

Königin Sophie Dorothea saß in ihrem Salon und legte zusammen mit Frau von Camas eine Patience.

»Ich gebe es auf«, sagte sie nach einer Weile, schob die Karten zusammen und betrachtete nachdenklich die Hofdame. »Ich bedauere es sehr, dass Sie ab Januar die Oberhofmeisterin der Königin sind, ich hätte Sie gerne in meinem Dienst behalten. Nun, ich werde auch mit Frau von Katsch als Oberhofmeisterin auskommen, aber für Sie wird es eine Umstellung sein von Berlin nach Schönhausen, das Leben dort soll sehr eintönig verlaufen.«

»Das stört mich nicht, Majestät. Nach dem Tod meines Gatten habe ich zurückgezogen gelebt, und, ich bitte um Vergebung, Majestät, ist nicht jedes Hofleben eintönig?«

Sophie Dorothea überlegte: »Sie haben recht, das Leben an einem Fürstenhof wird vom Protokoll geregelt. Wahrscheinlich ist der Alltag im prunkvollen Versailles noch langweiliger als an den kleinen deutschen Höfen.«

Sie betrachtete erneut die schmale Gestalt der Hofdame.

»Ich glaube, der König hat eine hohe Achtung vor Ihnen, sonst hätte er Sie nicht in den Grafenstand erhoben. Allerdings frage ich mich, warum er ausgerechnet Sie zur Oberhofmeisterin der Königin ernannt hat – dem Alter nach passen Sie viel besser zu mir als zu meiner Schwiegertochter.«

Frau von Camas antwortete: »Ich bin ungefähr dreißig Jahre älter als die Königin, ich könnte ihre Mutter sein, vielleicht ist dies der Grund. Wenn man Mitte fünfzig ist, kann man einer jungen Frau besser mit Ratschlägen zur Seite stehen, das habe ich beim König zwischen den Zeilen gelesen.«

»Nun, die besondere Lebenssituation meiner Schwiegertochter erfordert es natürlich, dass sie in ihrer Umgebung einen Menschen hat, dem sie sich hin und wieder anvertrauen kann. Trotzdem hätte der König mich um meine Meinung fragen können, ich bin schließlich seine Mutter – aber nein, er bestimmt allein, was zu geschehen hat: er befiehlt, und alle müssen gehorchen. Manchmal ähnelt er sehr seinem seligen Vater.«

In diesem Augenblick wurde August Wilhelm angekündigt. Er betrat den Salon und betrachtete überrascht die massige Gestalt seiner Mutter. Seit Papas Tod, dachte er, ist sie von Monat zu Monat dicker geworden, das Witwentum scheint ihr gut zu bekommen.

»August Wilhelm, mon Dieu, ich habe noch nicht mit Ihnen und dem König gerechnet, gütiger Himmel, es ist nichts für den Empfang des Königs vorbereitet!«

Er eilte zu den Damen und verbeugte sich.

»Beruhigen Sie sich, Mama, der König wird erst am 12. November in Berlin eintreffen. Ich habe am Vormittag, nach meiner Ankunft, alle Anordnungen getroffen, um ihn würdig zu empfangen.«

Sophie Dorothea fächelte sich nervös Luft zu: »Friedrich kommt, seit Monaten warte ich auf diesen Augenblick, wir werden Monbijou morgen sofort verlassen, mon Dieu, was bin ich froh, dass dieser entsetzliche Krieg zu Ende ist und ich meine Söhne wiedersehe. Sie stellen sich nicht vor, welche Ängste ich um Sie und Friedrich durchlitten habe.«

»Der Krieg ist im Augenblick faktisch beendet, Mama, aber wir haben noch keinen Frieden.«

»Maria Theresia wird bestimmt bald einen Gesandten schicken und um Frieden bitten.«

»Das bleibt abzuwarten. Die Königin von Ungarn, so pflegt mein Bruder sie zu bezeichnen, hat uns vor einigen Monaten schon einmal überrascht, als sie unseren Einmarsch in Schlesien nicht einfach hinnahm, sondern uns ein Heer entgegenschickte. Wer weiß, wie sie jetzt reagiert.«

Er starrte einen Augenblick missmutig auf den Teppich, dann sah er Sophie Dorothea an.

»Sie wissen, Mama, dass ich am 6. Januar heiraten soll. Friedrich hat mich bereits nach Berlin geschickt, damit ich mir das Kronprinzenpalais und Schloss Oranienburg ansehe und entscheide, wie ich die Räumlichkeiten renovieren will. Oranienburg hat er mir geschenkt.«

»Oranienburg? Mon Dieu, das Schloss muss völlig verwahrlost sein! Seit dem Tod Ihrer Urgroßmutter Luise Henriette, anno 1667, wurde es nicht mehr bewohnt, wahrscheinlich ist es von Spinnen und Ratten bevölkert.«

August Wilhelm ging nachdenklich auf und ab.

»Friedrich wünscht, dass ich beide Schlösser nach meinem Geschmack einrichte und nicht auf die Kosten achte – verstehen Sie das, Mama? Er ist doch sonst so sparsam: die Apanagen, die er meinen Schwestern und mir zahlt, sind weiß Gott bescheiden, und die Königin in Schönhausen muss auch jeden Pfennig umdrehen. Warum ist er plötzlich so großzügig?«

Sophie Dorothea lächelte: »Friedrich wünscht, dass Sie und Ihre künftige Gattin sich in Oranienburg wohl fühlen, er hofft wahrscheinlich, dass die äußere Umgebung Ihr Eheleben positiv beeinflusst. Vergessen Sie nicht, dass Sie für den Fortbestand der Dynastie verantwortlich sind: der König erwartet, dass Sie viele Söhne zeugen, das ist auch der Grund, weshalb er Sie schon jetzt verheiratet, schließlich muss man damit rechnen, dass die Hälfte der Söhne bereits im Kindesalter stirbt. Ihr seliger Vater hegte ähnliche Gedanken, als er Rheinsberg erwarb, das Schloss sollte für Friedrich und seine Frau ein Ort des vertrauten ehelichen Lebens sein.«

»Glaubt mein Bruder wirklich, dass aus einer erzwungenen Ehe viele Kinder hervorgehen können? Die Ehe des Königs ist kinderlos, und bei meinen Schwestern hat sich auch noch kein Kindersegen eingestellt, Philippine Charlotte ausgenommen, sie erwartet inzwischen ihr siebtes Kind, Friederike Luise hat einen Sohn von knapp sechs Jahren, Sophie hat zwei Töchter und einen Sohn und Wilhelmine nur eine einzige Tochter.«

Es entstand eine Pause. Dann sagte August Wilhelm: »Ich war überrascht, als ich in Berlin hörte, dass Sie im November noch in Monbijou weilen. Wollen Sie den Winter hier verbringen?«

»Nein, aber ich möchte etwas von der verlorenen Zeit nachholen. Solange Ihr Vater lebte, konnte ich höchstens drei Monate hier leben, ab Ende August waren wir doch fast immer in Wusterhausen.«

»Die verlorene Zeit… Ich verstehe Sie, Mama. Für mich beginnt die verlorene Zeit an meinem Hochzeitstag.«

Sophie Dorothea beobachtete den resignierten Blick des Sohnes und sagte zu Frau von Camas: »Lassen Sie uns allein und schicken Sie meine Töchter hierher.«

Sie wartete, bis die Hofdame gegangen war, und wies auf einen Sessel.

»Setzen Sie sich und reden Sie sich Ihren Kummer von der Seele. Ich weiß, dass Sie Ihre Schwägerin ungern heiraten.«

August Wilhelm zerrte einen Brief aus seiner Rocktasche, zerriss ihn, warf die Papierfetzen in das Kaminfeuer und sank auf den Sessel.

»Das war ein Brief meiner ungeliebten Braut. Sie schreibt, sie freut sich auf den Hochzeitstag, auf das Leben an meiner Seite, sie werde alles tun, um mir zu gefallen, und so weiter. Warum vermählt Friedrich mich mit einer Schwester seiner Frau? Befürchtet er nicht, dass meine Ehe ebenso kinderlos bleibt wie seine eigene?«

»Nun, die Braunschweiger sind eine fruchtbare Familie, und was Ihre Schwägerin betrifft, so hört man, dass die Königin nicht schuld ist an der Kinderlosigkeit. Die Idee zu der Heirat mit Luise Amalie kam von Ihrem Vater, und Friedrich hat den Wunsch seines Vaters erfüllt; wahrscheinlich wollte er auch das militärische Bündnis mit Braunschweig verstärken.«

»Ich war noch ein Kind, als Elisabeth Christine nach Preußen kam, aber ich entsinne mich noch gut, wie linkisch, provinziell, unelegant und ungebildet sie wirkte. Luise Amalie ist, genau wie ihre Schwester damals, eine Provinzgans, zwar nicht unhübsch, aber ohne jeglichen höfischen Schliff. Und was meine Schwägerin, die Königin, betrifft: mon Dieu … Wenn sie bei offiziellen Anlässen auftritt, ich denke jetzt an meine Verlobung, so wirkt sie unsicher und steht im Schatten meiner Schwester Ulrike. Ulrike ist es, die an unserem Hof faktisch repräsentiert.«

Sophie Dorothea überlegte: »Sie haben recht, aber während der ersten sieben Jahre ihrer Ehe hat Elisabeth Christine sich weiterentwickelt: bei meinem ersten Besuch in Rheinsberg war sie eine vollendete Gastgeberin. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Trennung von Friedrich wahrscheinlich eine starke Belastung für sie ist. Ich empfinde nur noch Mitleid für meine Schwiegertochter.«

»Mitleid? Ich entsinne mich, dass Sie ihr jahrelang reserviert begegneten.«

»Das ist richtig, ich mochte sie nicht, weil sie in meinen Augen nicht standesgemäß und außerdem ungebildet war. Ich erkenne aber an, dass sie an sich gearbeitet hat, und ich finde, dass sie die Verbannung nach Schönhausen nicht verdient. Aber der König hat so entschieden, und dies müssen wir respektieren. Ich empfinde Mitleid, weil es ihr noch schlechter geht als mir. Meine Ehe war nicht glücklich und die ständigen Schwangerschaften wurden im Laufe der Jahre zur Qual, aber Ihr Vater hat mich nicht von seiner Seite verbannt, er hat mir sogar erlaubt, in Monbijou mein eigenes Leben zu leben. Ihr Bruder hingegen ignoriert seine Frau, das ist viel schlimmer als die Wutausbrüche Ihres Vaters wegen meines angeblich luxuriösen Lebensstils.«

»Papa hat Sie geliebt, Friedrich hingegen liebte seine Frau nie, hinzu kommt, dass sie während der ersten Jahre monatelang getrennt lebten: er in Ruppin, sie in Berlin – unter diesen Umständen kann schwerlich eine Vertrautheit entstehen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn sie noch einige Jahre als Kronprinzenpaar in Rheinsberg gelebt hätten, aber das sind jetzt müßige Spekulationen. Seit Friedrichs Thronbesteigung lese ich viel und versuche, mich zu bilden; ich möchte meinem Bruder alles recht machen, ihn zufriedenstellen. Ich werde mich nie so geistreich unterhalten können wie er, aber bei offiziellen Anlässen soll er sich nicht meiner schämen müssen, weil ich zu ungebildet bin. Papas Lehrpläne für seine Söhne waren lückenhaft, beschränkten sich auf Mathematik, Ökonomie, Religion und die Geschichte der letzten hundert Jahre. Ich erwarte von meiner künftigen Frau, dass sie sich ebenfalls bildet und viel liest, schließlich muss sie sich mit ausländischen Gesandten unterhalten können.«

Ein Lakai meldete Ulrike und Amalie, und August Wilhelm stand auf, um seine Schwestern zu begrüßen. Amalie eilte zu ihm und umarmte ihn stürmisch.

»Hulla, ich bin so froh, dass du gesund zurückgekehrt bist!« Hulla, so hieß er, seit ihn einst der Vater so genannt hatte.

Er lachte, befreite sich aus ihrer Umarmung und betrachtete bewundernd ihre Gestalt.

»Amalie, mon Dieu, wie schlank du geworden bist, du hast ja eine Wespentaille bekommen! Wie ist dies möglich? Als ich dich vor einigen Monaten zum letzten Mal sah, warst du üppig – nun, sagen wir vollschlank.«

Amalie errötete vor Freude und sah verlegen zu Boden.

»Nun ja, weißt du, bei deiner Verlobung merkte ich, dass die Offiziere mir nachsahen; ich betrachtete mich im Spiegel und fand mich zu dick, die Offiziere fanden mich wahrscheinlich auch zu dick, also beschloss ich abzunehmen und fing an zu hungern. Ich verzichtete auf Naschereien und ließ bei den Mahlzeiten regelmäßig einen oder zwei Gänge aus. Während der ersten Wochen war es entsetzlich, ich konnte manchmal vor Hunger nicht einschlafen, aber dann gewöhnte ich mich daran, das Hungergefühl verging, und ich begann eine Abneigung gegen Essen zu entwickeln. Die Speisen widern mich jetzt an, und ich muss mich zwingen, etwas zu mir zu nehmen, ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich etwas esse.«

August Wilhelm sah die Schwester erstaunt an.

»Du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du isst? Das verstehe ich nicht.«

»Das verstehen wir alle nicht«, sagte Sophie Dorothea und fächerte sich gereizt Luft zu. »Indes passt es zu Ihrer Schwester und ihrem Temperament: an einem Tag himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt, sie neigt dazu, von einem Extrem in das andere zu fallen. Mon Dieu, ich entsinne mich noch gut, dass sie jahrelang in ihrem Zimmer Nahrungsmittel, hauptsächlich Naschereien, versteckte, die sie dann heimlich aß.«

Amalie fuhr herum: »Das wussten Sie, Mama?«

»Eine Mutter weiß immer alles, mein Kind. Ich habe Mäßigung gepredigt, aber als ich merkte, dass meine Ermahnungen nicht gehört wurden, schwieg ich.«

August Wilhelm lächelte.

»Amalie, die Offiziere fanden dich bestimmt nicht zu dick, du hast ihnen wahrscheinlich gefallen, und wenn sie dich jetzt sehen, werden sie dir Komplimente machen und sich in dich verlieben. Du wirst dich vor Verehrern nicht retten können!«

Amalies blaue Augen begannen zu funkeln: »Ach, das wäre herrlich! Ich sehe mich schon als Ballkönigin während des Karnevals. Alle Offiziere verlieben sich in mich, und ich …«

»Amalie«, rief Sophie Dorothea, »assez! Lassen Sie dies nie den König hören. Bei den Offizieren achtet er streng auf Moral, ein Offizier darf nur mit seiner Erlaubnis heiraten, und was Sie betrifft: nun, eine preußische Prinzessin darf sich keine Gefühle erlauben – der König bestimmt, wen und wann Sie heiraten, und bis dahin haben Sie auf Ihre Ehre zu achten.«

Amalie presste die Lippen zusammen, warf den Kopf zurück und sah ihre Mutter herausfordernd an.

Sophie Dorothea ignorierte Amalies Blick und wandte sich August Wilhelm zu: »Ihre Eheschließung ist wichtig wegen der Erbfolge, aber Ulrike müsste allmählich auch verheiratet werden, sie wird im nächsten Sommer zweiundzwanzig, wenn man noch länger wartet, ist sie allmählich zu alt für eine Heirat.«

»Mama«, rief Ulrike, »sorgen Sie sich nicht um meine Verheiratung, das Leben hier gefällt mir. Nach Ihnen bin ich die erste Dame am Hof, nun ja, meine Schwägerin in Schönhausen tut mir leid, aber wir können ihre Situation nicht ändern, und ich genieße es, zu repräsentieren. Ich verspüre wenig Lust, eine unglückliche Ehe zu führen wie zwei meiner Schwestern, lieber bleibe ich unverheiratet, überdies hat Papa mich finanziell abgesichert.«

»Sie hat recht, Mama!«, rief Amalie. »Ich werde mir von Friedrich keine Heirat aufzwingen lassen. Ich werde den Mann heiraten, den ich liebe, und wenn er dies nicht erlaubt, heirate ich überhaupt nicht. Ich finde, dass auch eine Prinzessin Anspruch auf persönliches Glück hat.«

»Amalie, eine Fürstin, die ihren Emotionen freien Lauf lässt, muss dies manchmal teuer bezahlen. Ich denke dabei an meine selige Mutter.«

»Ihre Mutter war verheiratet und hat ihren Gatten betrogen. Ich will meinen künftigen Gatten nicht betrügen – ich will nur aus Liebe heiraten. Ich will lieben und geliebt werden.«

Sophie Dorothea seufzte: »Warum sind Sie nur so eigenwillig und exzentrisch … Genug, ich möchte jetzt nicht mehr über das Thema Heirat sprechen«, und zu August Wilhelm: »Erzählen Sie vom Einzug des Königs in Breslau, es war bestimmt ein prachtvolles Schauspiel. Ich sehe Friedrich vor mir, wie er im Galakleid in einer Kutsche sitzt. Erzählen Sie.«

»Nach dem Abzug der österreichischen Truppen aus Schlesien zogen wir ohne Prunk in Breslau ein. Am 7. November versammelten sich die niederschlesischen Stände im Fürstensaal des Breslauer Rathauses, um den Treueid zu schwören. Für die Einwohner war es ein aufregendes Ereignis, weil seit mehreren hundert Jahren keiner ihrer Regenten in der Stadt geweilt hatte. Sie werden staunen, Mama, Friedrich war nicht in Samt und Seide gekleidet, sondern trug die einfache Uniform seines Leibgardebataillons und einen zerdrückten Hut über einer unordentlichen Frisur, in diesem Aufzug nahm er auf dem Thronsessel Platz.

Podewils hielt eine langweilige Ansprache, die vom niederschlesischen Landeshauptmann von Prittwitz erwidert wurde.

Dann folgte ein peinlicher Augenblick: Als der Treueschwur auf das preußische Schwert geleistet werden sollte, stellte sich heraus, dass es in Berlin geblieben war. Friedrich reagierte blitzschnell, zog seinen Degen und rief, dieser Degen würde jedem anderen Schwert die Spitze bieten.

Dann riefen die Anwesenden: ›Es lebe Friedrich, der souveräne Herzog von Schlesien!‹

Das Huldigungsgeschenk von 100000 Talern lehnte er ab. Am Abend war ganz Breslau illuminiert, und auf dem Platz vor dem Rathaus drängten sich die Menschen um einen gebratenen Ochsen, der dann aufgeschnitten und kostenlos verteilt wurde. Ein Gastwirt hatte einen preußischen Adler aus gebratenem Geflügel aufgestellt und darüber aus Breslauer Würsten die Worte ›Fridericus Rex‹ geschlungen. Am anderen Morgen verließ ich Breslau bei Tagesanbruch.«

Sophie Dorothea sah August Wilhelm erstaunt an.

»Merkwürdig: Friedrich legte immer Wert auf prunkvolle Kleider aus kostbaren Stoffen, und bei einem so einzigartigen Ereignis, dem Treueschwur der Stände eines eroberten Landes, trägt er nur seine schlichte Uniform und ist noch nicht einmal anständig frisiert. Was sollten die schlesischen Adligen von ihm denken! Ich verstehe ihn nicht …«

August Wilhelm lächelte: »Sie sind nicht der einzige Mensch, der Friedrich nicht versteht. Vielleicht hat der Krieg ihn verändert, er sah Tote und Verwundete, außerdem …« Er zögerte etwas. »Nun ja, die Schlacht bei Mollwitz war schon fast verloren, auch das musste er verarbeiten. Im Übrigen finden alle, die Minister, die Gesandten, das Offizierskorps, dass sich unter seiner Regierung nichts geändert hat: er regiert genau wie mein Vater und alle haben seine Befehle zu befolgen.«

Sophie Dorothea glättete nachdenklich die Falten ihres Kleides, dann wies sie ihre Töchter an: »Geht jetzt.«

Sie musterte August Wilhelm einen Augenblick. »In diesem Krieg waren Sie Generalmajor der Kavallerie, allerdings ohne eigenes Kommando, weil Sie dafür noch zu jung sind. Haben Sie sich mit Ihrem Bruder vertragen oder gab es Zwistigkeiten?«

August Wilhelm erwiderte: »Es gab keinen Streit zwischen uns, und ich bemühte mich, alle seine Wünsche zu erfüllen. Am 8. April, vor der Schlacht von Mollwitz, schrieb er mir einen herzlichen Brief. Einzelne Sätze habe ich mir gemerkt. ›Falle ich, so vergessen Sie den Bruder nicht, der Sie stets auf das Innigste geliebt hat. – Der Ruhm der preußischen Waffen und die Ehre meines Hauses haben meine Handlungsweise bestimmt und sollen sie bis zum Tode bestimmen. – Sie sind mein einziger Erbe. – Sterbend empfehle ich Ihnen die Männer, die ich am meisten geliebt habe: Keiserlingk, Jordan, Wartensleben, Hacke, der ein sehr ehrenwerter Mann ist, Fredersdorf und Eichel, in die Sie Ihr ganzes Vertrauen setzen können. – Alles, was ich besitze, gehört im Übrigen Ihnen.‹ Er schrieb auch: ›Wenn ich sterbe, so empfehle ich Ihnen meine heißgeliebte Mutter, meine Diener, mein erstes Bataillon‹ …«

Sophie Dorothea atmete auf: »Ich bin so froh, dass Sie zu Ihrem Bruder ein gutes Verhältnis haben.«

Es entstand eine Pause, dann sah August Wilhelm seine Mutter an.

»Mama, nach außen hin, vor der Öffentlichkeit, haben wir ein gutes Verhältnis. Tatsächlich gibt es zwischen uns Spannungen, die indes von Friedrich und mir übergangen oder unterdrückt werden. Diese Spannungen entladen sich zurzeit in der Anrede: Friedrich nennt mich Du oder Sie, je nachdem, wie seine Laune ist; ja, er ist launisch und unberechenbar. Manchmal habe ich Angst vor ihm.«

»Mon Dieu«, rief Sophie Dorothea, »so weit ist es mit meinen Söhnen gekommen! Der jüngere Bruder hat Angst vor dem älteren Bruder!«

»Mama, regen Sie sich darüber nicht auf, Friedrich ist eben ein Familientyrann wie Papa – er verheiratet uns, wie es ihm nützlich erscheint … nun gut, das ist sein Recht als Familienoberhaupt. Ich bin gespannt, wie er mit Wilhelmines Eheproblemen umgeht.«

»Wilhelmines Eheprobleme? Sie hat mir nie darüber geschrieben.«

»Sie will Sie wahrscheinlich nicht damit belasten. Ich weiß nur, was ich gehört habe: Mein Schwager betrügt sie seit einiger Zeit, man erzählt, er habe ein Liebesverhältnis zu einer ihrer Hofdamen, dem Fräulein von Marwitz.«

»Marwitz? Sie war Wilhelmines Freundin, als sie seinerzeit nach Bayreuth ging – mon Dieu! Ich weiß als Mutter, wie sehr Wilhelmine leidet, und ich kann ihr nicht helfen.«

»Mama, niemand kann Wilhelmine in dieser Situation helfen, aber ich bin überzeugt, dass meine Schwester eine Lösung finden wird.«

Es entstand eine Pause, dann sagte August Wilhelm:

»Ich weiß, dass mein Bruder bei der Verheiratung seiner Geschwister immer die politische Situation berücksichtigt. Ich bezweifele indes, ob dies richtig ist. Vielleicht sollte er mehr auf die Gefühle der Menschen achten, die er vermählt – es gibt so viele unglückliche Fürstenehen. Wäre den Ländern nicht besser gedient, wenn eine Fürstenehe glücklich ist? Der finanzielle Aufwand für Mätressen würde entfallen, und ein Fürst, der glücklich ist, würde seine Länder vielleicht humaner verwalten.«

»Ihr Bruder verwaltet seine Länder human, trotz seiner unglücklichen Ehe.«

»Ich weiß, für ihn gibt es nur den Dienst am Staat, er ist der Erste Diener seines Staates. Mon Dieu, wie oft habe ich dies schon gehört … Aber, Mama, diese Einstellung wird ihn vereinsamen lassen, weil er keinen Menschen an sich heranlässt. Ich habe den Eindruck, dass er allmählich beginnt, die Menschen zu verachten.«

Sophie Dorothea schwieg einen Augenblick, dann sah sie August Wilhelm an und sagte leise:

»Diesen Eindruck habe ich auch.«

4

Am Nachmittag des 12. November 1741 saß Sophie Dorothea mit ihren Kindern in ihrem Salon im Berliner Schloss. Sie warteten auf die Ankunft des Königs.

Plötzlich sprang Heinrich auf und sagte zu Ferdinand: »Komm, ich möchte Friedrichs Ankunft vom Fenster aus beobachten«, und die Brüder liefen zu einem der Fenster und sahen hinunter in den Hof.

Sophie Dorothea betrachtete nachdenklich ihre Schwiegertochter und sagte: »Ich freue mich, dass der König Sie gebeten hat, heute bei uns zu weilen und ihn zu begrüßen.«

Elisabeth Christine senkte verlegen den Blick.

»Der König hat mich nicht eingeladen, ich bin von selbst gekommen, ich … ich muss ihn einfach sehen. Ich muss wissen, ob es ihm gutgeht.«

»Ich verstehe Sie, aber fürchten Sie nicht seinen Ärger, wenn Sie hier ohne seine Erlaubnis weilen?«

Elisabeth Christine sah ihre Schwiegermutter an und kämpfte mit den Tränen: »Ich muss ihn sehen.«

»Ich verstehe Sie.«

Sophie Dorothea neigte sich zu Ulrike und flüsterte: »Die Ärmste, sie tut mir so leid.«

Heinrich und Ferdinand standen noch immer am Fenster, als Heinrich plötzlich sagte: »Es ist schade, dass der Krieg nun beendet ist. Ich hoffte, dass er weitergeht, dann wäre ich wahrscheinlich auch in den Kampf gezogen.«

Ferdinand musterte seinen Bruder erstaunt: »Die Uniform war dir bisher verhasst, ich verstehe nicht, warum du plötzlich an einem Feldzug teilnehmen willst.«

»Ich möchte so berühmt werden wie unser Bruder, ich möchte ein großer Feldherr werden, und um Ruhm zu erlangen, muss es Kriege geben.«

Ferdinand schwieg. Nach einer Weile sahen sie die Kutsche des Königs in den Hof einfahren.

Während Friedrich ausstieg, sagte Heinrich zu Ferdinand: »Wenn er das Zimmer betritt, lasse ich ihn als Sieger von Mollwitz hochleben. Ich bin gespannt, wie er reagiert.«

»Wie sollte er reagieren? Er wird sich freuen!«

»Das muss man abwarten.«

»Warum?«

»Das erkläre ich dir später.«

Sie gingen zu Sophie Dorothea und den Geschwistern; Heinrich wartete gespannt auf Friedrich. Endlich wurde der König angekündigt. Er ging rasch zu seiner Mutter und beugte sich lächelnd über ihre Hand.

»Mein Sohn! Ich hoffe, dass dies Ihr erster und letzter Krieg war. Ich habe jeden Tag von neuem um Ihr Leben gebangt.«

Heinrich betrachtete die strahlenden Augen Friedrichs und gab Ferdinand einen Rippenstüber.

»Es lebe der Sieger von Mollwitz!«, rief Heinrich. »Der Sieger von Mollwitz, er lebe hoch!«, schrie Ferdinand.

Friedrich zuckte zusammen, und Heinrich beobachtete, dass des Königs Augen ernst blickten und sein Gesicht zu einer Maske erstarrte.

Friedrich trat zu den Brüdern, musterte Ferdinand und sagte: »Dein Erzieher, Oberst von Stille, schrieb mir, dass du aufsässig und ungehorsam warst und er sich genötigt sah, dir als Strafe den Degen zu entziehen, das ist eine ehrenrührige Strafe. Bessere dich und merke dir endlich, dass Gehorsam zu den obersten Pflichten eines Offiziers gehört. Du bist elf Jahre alt, da sollte man wissen, welche Pflichten man hat.«

Ferdinand errötete und sah auf den Teppich.

Friedrich betrachtete Heinrichs große blaue Augen und dachte: Die Ärzte haben recht, er schielt, dieses Augenleiden wird er behalten. »Ich hoffte, dass du inzwischen gewachsen wärst, aber du bist immer noch zu klein für dein Alter. Was machen deine Studien?«

»Ich lese die antiken und die französischen Dichter, vor allem Voltaire, und ich begleite Amalies Klavierspiel mit der Geige.«

Literatur und Geigenspiel, dachte Friedrich, Literatur und Musik, das waren auch für mich die wichtigsten Beschäftigungen, als ich in seinem Alter war; die Zeit vergeht. Im Januar wird er sechzehn.

»Heinrich, mit Studium meine ich nicht Literatur und Musik, sondern Mathematik, Ökonomie, Festungsbau, beschäftigst du dich auch damit?«

Heinrich straffte sich und sah Friedrich empört an: »Ich habe immer gewissenhaft und gründlich gelernt!«

»Ich weiß, aber mir scheint, du lernst ohne Freude.«

»Ich erfülle meine Pflichten.«

Friedrich sah ihn freundlich an, blieb dabei aber ernst.

»Du hast mich als Sieger von Mollwitz hochleben lassen – der Krieg, Heinrich, ist eine bittere Angelegenheit, ich hoffe, dass du nie in einen Krieg ziehen musst.«

»Ich fürchte mich nicht vor einer Schlacht, und ich bitte Sie darum, dass ich Sie in den nächsten Krieg begleiten darf. Ich möchte als preußischer Offizier kämpfen.«

Friedrich sah den Bruder erstaunt an: »Ich freue mich, dass du dich allmählich für das Soldatenhandwerk interessierst, aber ich hoffe, dass dies mein erster und letzter Krieg war. Sollte ich gezwungen werden, erneut zu den Waffen zu greifen, nun, dann darfst du mich begleiten.«

Er umarmte die Brüder, ging zu den Schwestern, umarmte sie und betrachtete Amalie:

»Was für eine schlanke Taille du während meiner Abwesenheit bekommen hast!«

Amalie errötete vor Freude: »Ich habe ein Klavierkonzert komponiert. Würden Sie mich mit der Flöte begleiten, wenn ich Vorspiele?«

»Es wird mir ein Vergnügen sein!«

Mon Dieu, dachte er, Elisabeth Christine ist anwesend – warum?

Er ging zu ihr, musterte sie von oben bis unten und sagte: »Ich freue mich zwar, Sie hier zu sehen, aber ich habe Sie nicht gebeten, heute nach Berlin zu kommen.«

Elisabeth Christine sah ihn an, unterdrückte die aufsteigenden Tränen und flüsterte: »Verzeihen Sie, ich musste Sie sehen. Ich bangte monatelang um Ihr Leben.«

Ich müsste dankbar sein, dass sie mich liebt, dachte Friedrich – wer liebt mich wirklich außer ihr und Mama! Doch meine Frau fällt mir auf die Nerven: dieser ergebene Blick, diese Bettelei um meine Zuneigung, es ist einfach widerlich.

»Madame, Sie werden Berlin morgen verlassen und erst zur Hochzeit Ihrer Schwester zurückkehren, die Hochzeit ist am 6. Januar 1742, Sie werden am späten Nachmittag des 5. Januar hier eintreffen.«

Die Familie sah sich betreten an. Er ist herzlos, dachte August Wilhelm, er ist ein Familientyrann, dachte Heinrich, ich verstehe Friedrich immer weniger, ging es Sophie Dorothea durch den Kopf.

»Er ist taktlos«, sagte Ulrike leise zu Amalie.

»Mir wird er nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe«, flüsterte Amalie.

Friedrich ging zu Sophie Dorothea und sagte: »Jetzt, nach dem Krieg, beginnt wieder das Amüsement, am Sonnabend, Sonntag und Dienstag ist Gesellschaft bei Ulrike, am Donnerstag bei Ihnen, Mama, am Montag finden öffentliche Maskenbälle statt, am Freitag geschlossene Gesellschaften bei den Ministern, am Mittwoch gibt es Konzerte oder Opernaufführungen – ganz Berlin wird von einem Fest zum andern taumeln.«

Er verbeugte sich vor seiner Mutter und sah zu August Wilhelm:

»Folgen Sie mir, ich habe mit Ihnen zu reden.«

Während sie das Zimmer verließen, zog Heinrich den jüngeren Bruder in eine Ecke.

»Hast du beobachtet, wie Friedrichs Gesichtsausdruck sich veränderte, als ich rief: ›Es lebe der Sieger von Mollwitz!‹?«, fragte er.

Ferdinand bestätigte: »Sein Gesicht wurde auf einmal so ernst.«

»Richtig, und ich weiß auch, warum: Ich habe gehört, dass nicht er der Sieger ist, sondern der Feldmarschall von Schwerin – ihm haben wir den Sieg zu verdanken. Unser Bruder hingegen zog es vor, während der Schlacht zu fliehen.«

Ferdinand starrte Heinrich an: »Ist das wahr?«

»Ja, und seine Flucht vor dem Feind ist schlimm genug. Viel schlimmer aber ist, dass er nicht den Mut hat, dies einzugestehen, sondern sich als Sieger feiern lässt.«

Ferdinand starrte nachdenklich vor sich hin, dann sah er Heinrich an und sagte leise: »Friedrich war immer ein Vorbild für mich.«

»Er hat seine Schwächen wie wir alle. Höre: Wir drei, August Wilhelm, du und ich, wir müssen zusammenhalten; wir müssen eine Front gegen ihn bilden, sonst erdrückt er uns.«

»Auf August Wilhelm können wir nicht rechnen, er versucht, sich ihm anzupassen und ihm alles recht zu machen; er will keinen Streit mit Friedrich.«

»Das bleibt abzuwarten. Zwischen den beiden wird es bestimmt zum Streit kommen wegen August Wilhelms Privatleben.«

»Sein Privatleben? Das verstehe ich nicht.«

»Das musst du auch noch nicht verstehen, du bist noch zu jung … Später einmal erzähle ich dir etwas über das Privatleben des Prinzen von Preußen.«

Friedrich ging in seinem Arbeitszimmer auf und ab, schließlich blieb er vor August Wilhelm stehen und musterte ihn mit kühlen Augen.

»Sie werden in einigen Wochen heiraten und dann haben Sie nur eine Aufgabe, nämlich für den Fortbestand des Hauses Hohenzollern zu sorgen; für ein hohes Staatsamt oder ein Kommando in der Armee sind Sie nicht tauglich. Ich erkenne an, dass Sie sich bilden – Sie werden sich künftig Ihren Büchern und vor allem Ihrer Gattin widmen.«

Er holte eine mit Brillanten besetzte Tabatiere aus der Rocktasche und nahm eine Prise Schnupftabak, dann entfernte er sorgfältig die braunen Krümel, die am Rock hängengeblieben waren.