9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Alles hinschmeißen, nach Afrika gehen und sich zur Rangerin ausbilden lassen – ist das nun unglaublich mutig oder die Schnapsidee von jemandem, der vor dem Leben davonläuft? Noch während Gesa darüber grübelt, landet sie kopfüber in ihrem afrikanischen Abenteuer. Sie lernt Spurenlesen und alles über Elefanten, Gelbschnabeltokos und Sternenkunde und muss sich nicht nur einigen Prüfungen, sondern auch ihren Ängsten stellen. Sie erzählt von atemberaubenden Begegnungen mit Löwen, vom Barfußlaufen durch die Savanne, von langen Nächten unterm Sternenhimmel – und von einem Leben, das endlich richtig beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sammlungen

Ähnliche

Das Buch

Gesa Neitzel wagt sich von Berlin in den Busch, um eine Ausbildung zur Safari-Rangerin zu machen. Das bedeutet: fast ein Jahr in einfachen Zeltlagern übernachten, ohne Internet, ohne Badezimmer, ohne Türen – dafür aber mit Zebras, Erdferkeln und Skorpionen.

Wie schlägt sich eine junge Frau in dieser fremden Welt? Kann sie sich auf ihre Instinkte verlassen? Funktionieren die eigentlich noch?

Die frisch gebackene Rangerin hat ihre Entscheidung keine Sekunde bereut – denn sie hätte sich nie träumen lassen, was Stachelschweinspuren über das Leben lehren und wie glücklich Nächte am Lagerfeuer machen können.

Die Autorin

Gesa Neitzel, 29, ist eigentlich Fernseh-redakteurin, bereist aber am liebsten mit Rucksack und Notizbuch die Welt. 2015 hat sie sich in Südafrika zur Rangerin ausbilden lassen. Wenn sie nicht gerade im Busch Elefanten beobachtet, schreibt sie auf wonderfulwild.com über ihre Abenteuer.

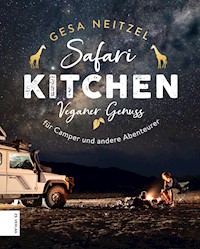

Gesa Neitzel

Frühstück mit Elefanten

Als Rangerin in Afrika

ullstein extra

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweise zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1449-5

© 2016 © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: Fabian Sixtus Körner, Berlin Coverabbildung: © Gesa Neitzel

E-Book: L42 AG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Vorbemerkung

Dieser Text basiert auf meinen eigenen Erlebnissen während meiner Ausbildung zur Rangerin im südlichen Afrika. Um zu erzählen, was ich in dieser Zeit erlebt habe, habe ich einige Ereignisse zu einer einzigen Episode zusammengefasst. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, die Gespräche, die ich in diesem Jahr geführt habe, wahrheitsgemäß aufzuschreiben. Die Safari-Welt ist ein winzig kleiner Kosmos, in dem jeder jeden kennt. Die Schauplätze meines Abenteuers sind reale Orte, die ich besucht habe. Mit Rücksicht auf ihre Privatsphäre habe ich viele der Namen und Charakterzüge der beschriebenen Personen verändert. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen sind demnach rein zufällig und unbeabsichtigt.

Das hier ist meine persönliche Geschichte, und sie erzählt davon, was geschehen ist, aus meiner Sicht. Ich habe versucht, so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen.

Für meine Familie –meinen unerschütterlichen Kompass, egal wohin ich gehe.

Prolog

Der Elefantenbulle schlendert auf mich zu, den Rüssel zwischen den Vorderbeinen baumelnd. Eine Rinnspur läuft von seiner Schläfe hinunter in den Mundwinkel. Er ist in der Musth – der Phase, in der Elefantenbullen einen ordentlichen Testosteronschub bekommen und aggressiv werden können, wenn sie keine paarungswillige Elefantenkuh finden. In ihrer Frustration stoßen sie dann schon mal ganze Bäume um und können durchaus gereizt reagieren – auf eine Gruppe von Menschen, die sich im Gebüsch versteckt.

Die Gruppe von Menschen im Gebüsch, das sind wir – fünf Schüler und Alan, unser Mentor. Ganz vorne an der Spitze hocke ich. Denn heute bin ich an der Reihe, meine Mitschüler durch den afrikanischen Busch zu führen. In meiner Hand halte ich ein Gewehr, Kaliber .375. Das ist in diesem Fall aber höchstens als Schlagstock zu gebrauchen. Es ist nicht geladen. Schüler dürfen erst nach Ablegen ihrer Schießprüfung scharfe Munition bei sich tragen. Und die steht mir erst noch bevor.

Der Bulle ist jung, vielleicht Anfang 20. Sein Schwanz schwingt entspannt hin und her, er hat keine Ahnung, dass wir hier sind, macht einen gemütlichen Nachmittagsspaziergang. Von Gemütlichkeit ist bei mir nichts zu spüren. Die späte Nachmittagssonne steht tief am Horizont und blendet mich, ich kann kaum fünf Meter weit sehen. Nicolas, unser Back-up-Guide – sein Gewehr ist geladen –, zischt aufgeregt »Pssst!« und gestikuliert mir, ich solle doch besser mal nach vorne schauen. Wem schon einmal das Herz in die Hose gerutscht ist, der wird sich ungefähr vorstellen können, wie es mir ergeht, als ich den Bullen direkt auf mich zumarschieren sehe. Jetzt muss ich schnell handeln. Ich deute den anderen, mir zu folgen. Als wir uns bewegen, knistert das Laub unter unseren Füßen. Wir stehen ausgerechnet unter einem Regenbaum, bekannt für seine äußerst trockenen Blätter. Dass der Elefant uns noch nicht gehört hat, grenzt an ein Wunder. Es gibt keinen Fluchtweg für meine Gruppe, wir können nur hier warten. Der Bulle ist weniger als zehn Meter entfernt und macht keinerlei Anstalten, eine andere Richtung einzuschlagen.

Wir hocken uns nieder. Der Elefant schlendert weiter. Ich werfe eine mit Asche gefüllte Socke in die Luft, fange sie wieder auf und teste so den Wind. Wenigstens der steht zu unseren Gunsten. Als ich wieder in Richtung Elefant blicke, muss ich meinen Kopf schon in den Nacken legen. Er ist keine fünf Meter mehr von mir entfernt. Alan raschelt mit seinem Wanderstab im Laub, um dem Elefanten zu signalisieren, dass wir hier sind. Und jetzt hat er uns endlich auch bemerkt. Blitzschnell vergrößern sich seine Augen und er hebt seinen Kopf, um einen näheren Blick auf das zu werfen, was da im Busch vor ihm hockt. Er schaut auf mich hinab. Jetzt liegt es an ihm. Er muss entscheiden, was er aus dieser Situation machen will. Noch nie habe ich mich so klein gefühlt, so wehrlos. Und während ich dem wilden Tier in die Augen sehe, frage ich mich, wie um alles in der Welt ich bloß hier gelandet bin.

1. Halleluja, Berlin?

Meine Geschichte beginnt in Berlin. In der Stadt, die ich seit zehn Jahren mein Zuhause nenne. Ich sitze in der S-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit. Tatsächlich bin ich bereits zwei Stationen zu weit gefahren, ohne es zu bemerken. Das passiert mir öfter. Die Kopfhörer in den Ohren und einen verschwommenen Ausdruck in den Augen, schlürfe ich jeden Morgen gegen halb zehn meinen Coffee to go und krümele meine Jacke mit Blätterteigsplittern vom Croissant voll, während ich von einem Leben träume, in dem es keine Station gibt, an der ich wieder und wieder aussteigen muss.

Ich wollte schon immer weg. Raus. Frei sein. Das steckt so in mir drin. Also bin ich gleich nach dem Abi von zu Hause weg. Allerdings wusste ich mit meinen 19 Jahren auch nicht so recht, wohin mit mir. Darum ging es nach Berlin. Von der Kleinstadt in die Großstadt – das war zumindest eine Veränderung, die sich anhand von Einwohnerzahlen belegen ließ. Über Umwege bin ich zu einem Leben gekommen, das funktioniert. Ich arbeite als Redakteurin beim Fernsehen – ein Job, der bestimmt nicht langweilig ist. Ich habe meine eigene kleine Wohnung und mache einmal im Jahr eine Reise. Über meine Ausflüge in die weite Welt schreibe ich einen Reiseblog. Ich habe eine Handvoll guter Freunde und einen Park vor der Tür. Ich könnte zufrieden sein. Nein, ich sollte zufrieden sein. Nicht zufrieden zu sein, ist sogar ziemlich unfair. Dem Leben, den anderen und mir selbst gegenüber. Ich sollte jeden Tag genießen und dankbar sein, und ich sollte nicht so viel träumen. Aber ich kann’s einfach nicht lassen.

Als Kind hatte ich mir das anders vorgestellt, das Leben. Es war für mich ein großes Abenteuer, das Leben. Es war ein leeres Malbuch, das mit Farben gefüllt werden wollte, das Leben. Es war nicht das, was es heute ist, das Leben.

Mir fehlt etwas. Das ist normal, höre ich von allen Seiten, wenn ich es laut ausspreche. Meine Generation schwimmt in einem »Mehr«, kann nicht zufrieden sein und fragt sich stets, was hinter der nächsten Straßenecke wartet. Sicher ist an diesen Behauptungen was dran. Sicher ist das so. Die Welt steht uns offen und sich für das eine Ding zu entscheiden, scheint unmöglich, im reißenden Strom der Möglichkeiten. Ich versuche, mich damit abzufinden. Dass ich etwas anderes will, ist nur eine Illusion, dass ich unzufrieden bin, mein Schicksal als Teil der »Generation Y«. Trotzdem kann ich es nicht lassen. Trotzdem schweift mein Blick immer wieder in die Ferne, muss ich immer wieder raus. Auf der Suche nach einem Ort, an dem ich stillstehen kann, ohne stehenzubleiben.

An der nächsten Station steige ich aus und die Treppen hinunter auf die andere Seite, warte am Bahnsteig auf den Zug zurück in den Alltag. Obwohl ich nur zwei Stationen fahren muss, setze ich mich ans Fenster und beobachte die Stadt, die vorbeizieht. Und die Farben, die verschwimmen. Und die Straßen, die undeutlich werden. Und ich frage mich, wann ich eigentlich das letzte Mal so richtig zufrieden war. Eigentlich ist das gar nicht so lange her. Drei Wochen, um genau zu sein. Vor drei Wochen war ich in Südafrika und saß auf dem offenen Träger eines Pick-ups, der über holprige Straßen ins Nirgendwo fuhr. In der Ferne brüllte eine Löwin, schrien Affen, spielten die Zikaden ein Lied. Nur die Sterne über mir und Fahrtwind in meinen Haaren.

Hier, in der Gegenwart, tut plötzlich etwas weh. Ein Stechen in der Brust, das ich nicht kenne. Ich versuche mir einzureden, dass das normal ist, dass es jedem nach einem Urlaub so geht. Und beruhige mich. Ja genau, bleib ruhig. Natürlich ist es schwer, nach drei Monaten auf Reisen wieder im Alltag anzukommen. Kennst du doch schon, warst doch schon öfter weg von zu Haus. Und dennoch. Dieses Mal komme ich damit nicht klar. Dieses Mal ist etwas anders. Während ich noch versuche, herauszufinden, was es ist, stelle ich fest, dass ich schon wieder meine Station verpasst habe.

Ich glaube, eine Reise beginnt nie erst mit dem Tag des Abflugs. Sie beginnt bereits mit der Entscheidung zu gehen. Eine ganze Woche vergeht, ohne dass ich an Afrika denke. Jeder kommende Morgen sieht so aus wie der davor. Ich bin zurück im Job, zurück im Alltag, habe eingekauft, die Wäsche gewaschen und in den Schrank gehängt und meinen Rucksack obendrauf verstaut. Bis zum nächsten Mal, alter Freund.

Bei der Arbeit bin ich mit Castings und Recherchen abgelenkt. Der Tag, an dem mir aber dann doch der Kragen platzt, ist ein Montag. Natürlich ist es ein Montag. Montage bieten die besten Voraussetzungen für geplatzte Kragen. Mein Wecker klingelt um sieben Uhr. Ich versuche gerade ein wenig früher aufzustehen, damit ich vor der Arbeit noch Zeit für mich habe. Aber es gelingt mir nicht. Nie. Ich drücke alle zehn Minuten die Schlummertaste und stehe nach einer weiteren Stunde im Halbschlaf mit schlechter Laune auf. Die Wohnung ist kalt. Ich stolpere ins Bad, stehe länger als nötig unter der heißen Dusche und suche im Dampf nach einem Gedanken, der mir Zuversicht für den Tag gibt. Mir fällt keiner ein, außer dieser hier: Feierabend. Ich überlege, was ich denn anders machen würde, wenn ich könnte.

So viel weiß ich: Ich will raus aus der Stadt. Ich will Holz hacken und Lagerfeuer machen und Stockbrot über den Flammen rösten. Ich will mich auf einfache Freuden und naturbewusste Lebensweisen besinnen, und ich will nicht länger in dieser Blase leben, in der Unzufriedenheit mit Konsum betäubt wird. Ich will durch Wälder wandern und wilden Tieren begegnen und Steinchen übers Wasser springen lassen. Ich will mit der Sonne aufstehen und der Welt zuschauen, wie sie jeden Morgen aufs Neue erwacht. Ich will wieder Kind sein und mich über die Welt wundern. Wir leben auf einem blauen Planeten, der um einen brennenden Ball kreist, und nachts leuchtet der Mond, der unsere Meere bewegt … Wenn das nicht schon ein Wunder ist, was dann? Nur kriege ich nichts mit von diesem Wunder. Ich bin ein ganz natürlicher Teil davon und habe es völlig vergessen. Ich bin zu digital, zu pixelig geworden.

Ich will wieder auf dem Boden ankommen. Mein Leben verläuft losgelöst von der Erde, auf der ich stehe. Ich könnte hier in Berlin wochenlang in meiner Wohnung überleben, ohne jemals vor die Tür gehen zu müssen! Ich halte mich die meiste Zeit in geschlossenen Räumen auf und weiß nicht, wo die Lebensmittel herkommen, die ich täglich zu mir nehme. Wenn ich Bäume sehe, dann nur solche, die von Menschenhand gepflanzt wurden. Bewegung ist Fitness oder Sport, nicht ein notwendiger Bestandteil meiner Tätigkeiten. Mit meinen Nachbarn trete ich nur dann in Kontakt, wenn sie zu laut sind, und außer Tauben am Bahnhof und Hunden an Leinen sehe ich so gut wie nie ein lebendes Tier, geschweige denn ein wildes. Ich benutze meine Hände nicht. Meine Beine sind faul geworden, meine Sinne abgestumpft. Ich fühle mich wie ein taubes Gliedmaß, das zwar noch an einem lebendigen Körper hängt, dort aber keinerlei Zweck mehr erfüllt. Ich kriege von nichts genug, aber ich habe von allem zu viel.

Ich muss raus. Darum will ich etwas Neues wagen. Eigentlich weiß ich auch schon was. Ich habe mich bis jetzt nur noch nicht getraut, den Gedanken zuzulassen. Er hat mich im Urlaub gepackt und lässt mich seitdem einfach nicht mehr los: Ich will nach Afrika gehen und Rangerin werden. Ich will lernen, mit wilden Tieren zu leben, und mich wieder an meine Instinkte erinnern. Ich will herausfinden, woraus ich gemacht bin. Aber ich traue mich nicht. So was macht man doch nicht einfach so.

Noch in Afrika erschien mir der Gedanke weniger abwegig. Da war ich von Leuten umgeben, die genau das vorleben und als Ranger Safari-Gästen die großen Wildtiere Afrikas zeigen. Zurück in den eigenen vier Wänden klingt diese Idee jetzt aber verrückt. Ich Rangerin – völlig absurd. Ich gehe nie campen. Ich habe keine Haustiere. Ich ekele mich vor Krabbeltieren. Ich habe kein tiefschürfendes Interesse an Biologie, und was ich über Afrika weiß, ließe sich wohl in einem Aufsatz auf drei DIN-A4-Seiten zusammenfassen. Darf jemand wie ich überhaupt nach Afrika? Oder ist dieses Abenteuer nicht denen vorbehalten, die genau das schon immer wollten? Einer der Lieblingsfilme aus meiner Kindheit ist der Klassiker Hatari. Weiß der Geier wieso, aber ich finde den großartig. Rasante Fahrten durch offenes Gelände, wilde Nashörner und süße Baby-Elefanten. Ein junger Hardy Krüger in Khaki. Ganz großes Kino. Ich erinnere mich auch noch an diesen Jungen aus meiner Schulzeit, in den ich verliebt war und der mit seinem Fahrrad nach Afrika fahren wollte. Er kam bis ins Nachbardorf, wo er einen Platten hatte. Am Abend stand er mit einem Kasten Bier zum Grillen wieder auf der Matte. Näher bin ich Afrika jetzt auch kaum.

Ich halte mir den Fön ins Gesicht, und die Luft wärmt meine Haut. Kann die Lösung am Ende so einfach sein? Kann es sein, dass ich bis jetzt einfach nur an den falschen Orten gesucht habe? Afrika … einen größeren Kontrast zu meinem Berliner Leben kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht genau deshalb eine gute Idee.

Meine Haare sind trocken, und ich scrolle mich bei Marmeladentoast und Kaffee durch die Facebook-Timeline bis in die Unendlichkeit. Schaue mit der Bahn-App, wann die nächste S-Bahn fährt. Checke Instagram. Dann wieder Facebook, Twitter, Instagram, in der Hoffnung, irgendwelche sinnlosen neuen Benachrichtigungen in den letzten sechzig Sekunden erhalten zu haben. Und da ist er schließlich – der Moment, in dem ich es nicht mehr länger ertrage. Ich schleudere mein Handy aufs Sofa, als wäre es virenverseucht, und schüttele angewidert den Kopf. Ich muss jetzt los. Die Bahn erwischen. Aber mit der Tür ins Schloss fällt an diesem Morgen auch eine Entscheidung: Ich gehe nach Afrika. Und Berlin bleibt hier.

»Aber alle wollen doch nach Berlin!«

Ich telefoniere mit Mama. Montag ist unser Telefontag. Papa spielt Volleyball, Rieke, meine große Schwester, geht ins Fitnessstudio. Sie hat nicht die braunen Locken, die ich von Mama geerbt habe, und unser Kleidungsstil könnte nicht unterschiedlicher sein, aber wenn wir zusammen durch die Straßen laufen, ist für jeden klar, dass wir Schwestern sind. Beide groß gewachsen, haben wir die gleiche Art zu reden und zu gestikulieren. Seit drei Jahren wohnen wir in zwei identischen Wohnungen in einem versteckten Gartenhaus in Berlin.

Mama und ich werkeln am Herd – sie in ihrer Küche in Hildesheim, ich in meiner. Wir haben beide das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt und schnippeln Gemüse – würde mich nicht wundern, wenn wir sogar das Gleiche kochen. Unsere Gespräche drehen sich seit Jahren immer wieder um dasselbe Thema: Berlin. Oder eben nicht. Mama erinnert mich während dieser Telefonate an Rainald Grebe, der in seiner Brandenburg-Hymne die Hauptstadt mit einem pompösen »Halleluja, Berlin« besingt.

»Ja, aber ich nicht. Ich will Berlin nicht mehr – ich muss hier weg. Die Stadt und ich – das funktioniert einfach nicht. Ich hab’s doch lange genug versucht.«

»Aber wo willst du denn sonst hin?«

Jetzt ist der Moment, in dem ich die Bombe platzen lassen muss. Das weiß ich. Aber ich kann nicht. Ich bringe es nicht über die Lippen. Vielleicht weil ich selbst finde, dass das, was ich zu sagen habe, ein wenig lächerlich klingt. Statt den Mund aufzumachen, lasse ich darum die Stille an meinem Ende der Leitung Bände sprechen. Funktioniert immer.

»Was? Willst du jetzt wirklich nach Afrika?«

Die Bombe ist geplatzt.

Dass Mama ganz von allein darauf gekommen ist, kommt nicht von ungefähr. Bereits während der abgehackten Skype-Gespräche aus Südafrika war meine Begeisterung für dieses Land buchstäblich durch den Hörer gehüpft.

»Ich glaube ja«, sage ich.

Jetzt ist Mama diejenige, die still ist – und mir Raum gibt, um meinen neuen Plan in Worte zu fassen. Die Situation ist alles andere als neu für uns. Wenn eine Familie so stark zusammenhält wie unsere, kennt jeder die Macken des anderen – und sieht sie aus weiter Entfernung kommen. Meine Macke ist die Rastlosigkeit. Schon als Kind konnte ich nie lange stillsitzen, musste immer irgendetwas machen, neue Ideen umsetzen, neue Ufer erforschen. Ich bin wie ein Haifisch, der ständig in Bewegung bleiben muss. Stillstand wäre der Tod.

Mama sagt immer noch nichts, darum lege ich jetzt los.

»Also, es gibt in Südafrika die Möglichkeit, mich zur Rangerin ausbilden zu lassen, und danach könnte ich zum Beispiel in einer Safari-Lodge arbeiten. Ich glaube, das könnte was für mich sein. Also, ehrlich gesagt, bin ich mir sicher, dass das was für mich ist. Also, genau genommen habe ich mich heute Morgen dazu entschieden. Wenn alles klappt, will ich in einem Jahr los.«

Das alles sprudelt aus mir heraus wie Mineralwasser aus einer Flasche, die vorher ordentlich geschüttelt wurde. Die Worte purzeln durcheinander und tun sich schwer, einen Sinn zu ergeben.

Umso überraschter bin ich darum, als Mama sagt: »Dann mach das.«

»Wirklich?«

»Ja. Mach das. Du musst weg aus Berlin, das weiß ich doch auch. Wir reden schon so lange darüber. Vielleicht musst du einfach mal was ganz Neues versuchen.«

Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte mit diesem Anruf nicht um Erlaubnis fragen, aber ich kann und will nichts tun, wohinter meine Eltern nicht stehen können. Meine Familie ist mein Kompass. Jeder von uns nimmt eine Himmelsrichtung ein. Und jeder von uns hat Einfluss auf das Leben der drei anderen.

Ich habe schon so lange nach etwas gesucht, das mich glücklich macht, etwas, das mich in den Bann zieht. Für Eltern muss das ein beinah unerträgliches Gefühl sein, wenn das eigene Kind so verloren scheint. Mir selbst kam es aber nie so vor. Ich wusste immer: Wenn ich nicht aufgebe, wenn ich weitersuche, dann werde ich eines Tages das Richtige für mich finden. Meine Eltern haben mir dabei immer den Rücken freigehalten. Egal was ich über die Jahre angestellt habe, sie konnten noch mit jeder Idee irgendwie ihren Frieden machen. Ich hätte also gar nicht überrascht sein dürfen, dass auch Afrika daran nichts ändern würde.

»Und was lernt man da so, als Rangerin?«, fragt Mama.

»Na ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie Pfadfinder«, erkläre ich, »man ist den ganzen Tag draußen und lernt alles über die Tiere und die Natur, lernt Spurenlesen und Sternenkunde, aber eben auch, wie man Safari-Gäste durch die Wildnis führt – entweder mit einem Geländewagen oder zu Fuß.«

»Zu Fuß!?«

»Keine Sorge, Mama. Zu Fuß werde ich das natürlich nicht machen. Ich bin ja nicht irre.«

Danach wechsele ich lieber das Thema. Ich will ihr keine Angst machen. Aber es ist zu spät.

»Jetzt mache ich mir aber schon Sorgen um dich, du«, sagt Mama am Ende dieses Telefongesprächs, »aber andererseits will ich auch, dass du glücklich wirst. Und es klingt so, als könnte das mit diesem Plan klappen. So, und jetzt muss ich Schluss machen. Mein Essen wird kalt.«

2. Afrika? Sag mal, hackt’s?!

»Kann ich Ihnen helfen? Das hier ist mein Unternehmen«, stellt sich mir ein großer Mann mit jungenhaften Gesichtszügen vor. Er zeigt auf die Broschüre, durch die ich gerade blättere. Auf der internationalen Tourismusmesse in Berlin herrscht reges Treiben. Normalerweise vermeide ich Großveranstaltungen wie diese, aber heute muss ich da durch. Ich habe zielstrebig diesen Stand angesteuert, um mit diesem einen Mann zu sprechen.

Dieser Mann stellt sich mir als Karl vor und bietet mir einen Stuhl an. Er ist um die vierzig, groß gewachsen, mit blondem Vollbart und trägt khakifarbene Hosen und ein schlichtes Hemd. Er sei eigentlich schon auf dem Sprung, sagt Karl mit einem Blick auf seine Armbanduhr, aber für ein kurzes Gespräch habe er noch Zeit.

»Was kann ich für Sie tun?«

»Ich interessiere mich für Ihre Ausbildung zum Ranger«, murmle ich unsicher. »Ich komme gerade von einer dreimonatigen Reise durch Südafrika zurück. Freunde haben mir Ihr Unternehmen empfohlen. Eigentlich bin ich Redakteurin beim Fernsehen, aber ich suche nach einer beruflichen Veränderung«, umreiße ich ziemlich sachlich, was tatsächlich mein neuer Lebenstraum ist: in der afrikanischen Wildnis mit Löwen und Elefanten leben.

Und ich erzähle Karl, wie sehr mich sein Heimatland in den Bann gezogen hat. Wahrscheinlich erzähle ich auch viel zu viel – ich kenne den Herrn vor mir ja erst seit zehn Minuten –, aber er ist der erste Mensch, dem ich in Deutschland begegne, der wohl verstehen kann, wie sehr mir all das fehlt. Karl hört mir aufmerksam zu und erzählt mir anschließend ausführlich von der Ausbildung, die er anbietet. In glühenden Farben beschreibt er das Leben im afrikanischen Busch und erzählt mir witzige Geschichten aus seiner eigenen Karriere als Ranger im Krüger Nationalpark. Er versteht es offensichtlich, Leute mit Worten in seinen Bann zu ziehen; ich kann mir gut vorstellen, dass er einen ausgezeichneten Safari-Guide abgegeben haben muss. Mit jeder seiner Geschichten leuchten auch meine Augen mehr und mehr auf. Ich will das unbedingt machen – jetzt noch mehr denn je.

»Lass uns gerne in Kontakt bleiben«, schlägt Karl vor, als wir schließlich nach über einer Stunde zum Ende kommen, und fragt mich nach meiner Visitenkarte.

»Ich habe meine leider schon alle rausgegeben«, entschuldige ich mich. Glatt gelogen. Ich habe gar keine. Darum schreibe ich ihm meine E-Mail-Adresse auf einen Papierschnipsel, schüttele seine Hand zum Abschied und spaziere beschwingt von dannen. Der Anfang ist gemacht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den Rest organisieren soll, aber ich bin meinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Ich habe einen Kontakt nach Afrika hergestellt.

»Afrika? Sag mal, hackt’s?!«

»Da wimmelt es doch nur so vor wilden Tieren!«

»Aber du hasst Camping…!«

»Da gibt’s doch überall Ebola und Malaria … Aids!«

Das sind die Reaktionen, die ich bekomme, als ich in den kommenden Wochen Freunden von meinem Plan erzähle. Das, gepaart mit der unterschwelligen Kritik, ich würde vor dem Leben davonlaufen und niemals erwachsen werden. Aber es kommen auch andere Kommentare, die Mut machen. Eine Kollegin beichtet mir, wie gern sie auch einfach was ganz anderes machen würde, wie sie meinen Mut bewundert, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Rieke stärkt mir den Rücken und hilft mir bei meiner Reisevorbereitung.

Während ich den Trip plane, ziehen im gewohnten Alltagstrott drei ganze Jahreszeiten an mir vorbei. Ich gehe ganz normal meinem Job nach, drücke weiterhin jeden Morgen die Schlummertaste und verpasse hin und wieder meine Station. Alles wie immer. Nur dass alles anders ist. Denn mein Berliner Leben hat auf einmal ein Verfallsdatum bekommen. Und das macht es plötzlich erträglich. Nein, ich fange sogar an, es ganz nett zu finden. Auf Spaziergängen erforsche ich Orte, die ich noch nicht kenne, sitze in Cafés und beobachte die Leute. Ich investiere mehr Zeit in meine Freundschaften, als ich es je zuvor getan habe. Ich feiere dieses Jahr in Berlin, als wäre es mein Letztes, dabei kehre ich der Stadt doch nur für knapp sieben Monate den Rücken. Aber wenn es gut läuft, dann hat diese Zeit das Potenzial, mein Leben für immer auf den Kopf zu stellen.

Und ehe ich mich versehe, stehe ich am Morgen nach der finalen Fernsehshow in der Küche und braue starken Kaffee. Es ist Dezember. Die Fenster sind vereist. Der Kühlschrank ist gefüllt mit lauter guten Sachen, die ich nach einer durchzechten Nacht immer brauche: Cola, Pizza, Pommes. In der Reihenfolge. Ich schneide das Einlass-Bändchen zur Aftershowparty mit der Küchenschere vom Handgelenk und werfe es in den Müll. Ab jetzt bin ich kein Fernsehmensch mehr. Ab jetzt bin ich … ja was eigentlich?

In einem Monat geht es los, mein Abenteuer. Alle Flüge sind gebucht, alle Impfungen in meinen Arm gejagt, ich habe einen Zwischenmieter für meine Wohnung gefunden und mir ein paar feste Wanderschuhe zugelegt – die ersten meines Lebens. Alles ist in Sack und Tüten. Aber so richtig dran glauben kann ich noch nicht. Die Reise ist nur ein Traum, und auch wenn ich ihm mittlerweile verdammt nah bin, so erwarte ich insgeheim doch, dass noch irgendetwas schieflaufen wird.

Dass ich selbst diejenige sein werde, die kurz vor Abflug schiefläuft, das konnte ja keiner ahnen.

Und wie ich schieflaufe! Auf einmal ist es Ende Januar. Nur noch eine Woche trennt mich jetzt von meinem großen Abenteuer. Aber mit jedem neuen Tag wächst in mir plötzlich nicht mehr die Vorfreude, sondern die Angst. Ich will ums Verrecken nicht mehr losfahren. Ich kann weder vor noch zurück und meine Familie gerät an ihre Grenzen, was Rat und Tat angeht. Sie können nicht verstehen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich verstehe es ja selbst kaum. Alles, was ich weiß, ist: Mein Leben wird sich in wenigen Tagen komplett auf den Kopf stellen. Und dafür fühle ich mich nicht bereit. Dabei geht es nicht nur um die Ranger-Ausbildung, es geht auch darum, gewohnte Strukturen einfach hinter mir zu lassen und Ängste zu besiegen, mutig zu sein und an mich selbst zu glauben. Ich habe Angst davor, dass etwas schiefgeht und ich die Reise abbrechen muss. Ich habe Angst davor, Erwartungen nicht zu erfüllen – vor allem meine eigenen. Angst davor, dass die Sache eine Nummer zu groß für mich ist. Angst vor wilden Tieren. Es ist jetzt fünf vor Abenteuer und ich möchte nur noch die Decke über den Kopf ziehen und mich vor der Welt verstecken. Das nennt sich wohl Angst vor der eigenen Courage. Panikzustände, irrationale Gedanken, ein unkontrollierbarer Herzschlag, Taubheit und »Aufschieberitis« werden in diesen Tagen zu meinen ständigen Begleitern.

Ich weiß, warum mir dieser Plan so viel Angst macht: Er ist der erste, den ich tatsächlich durchziehen werde. Über Jahre hinweg hatte ich immer irgendwelche Ideen, die sich aber allzu schnell wieder in Luft aufgelöst haben, noch bevor ich überhaupt Farbe bekennen musste. Ich sehe vor mir dieses riesige Monster namens Neuanfang, und ich glaube nicht, ihm gewachsen zu sein.

Schlussendlich ist es Riekes beste Freundin, die mir den helfenden Ratschlag gibt, ich solle einen Brief an mich selbst schreiben. Im Internet gibt es einen Dienst, mit dem man diesen Brief in einer E-Mail abschicken kann, die dann erst zu einem Zeitpunkt meiner Wahl an mich selbst zugestellt wird. Und so setze ich mich einen Tag vor Abflug an meinen Laptop und schreibe mir alles von der Seele, was niemand verstehen kann. Alle Ängste und Sorgen, alle wirren Gedanken, alles, was ich mir für dieses Jahr wünsche und alles, was ich mir schon immer mal sagen wollte. Als Zustelldatum wähle ich einen Tag Anfang September, von dem ich weiß, dass ich dann wieder in Berlin sein werde. Erst am späten Abend klappe ich meinen Laptop zu und gehe ins Bad. Ein verheultes Gesicht schaut mich aus dem Spiegel an, und ich mache ein Selfie zur Erinnerung. Dann wasche ich mir den verschmierten Mascara ab und gehe schlafen. Zum letzten Mal in meinem eigenen Bett.

An einem sonnigen Wintermorgen fährt Rieke mich zum Flughafen Tegel. Schneebedeckte Dächer reflektieren die Sonnenstrahlen. Es ist ein Sonntag und kaum Verkehr. Die graue Stadt erscheint mir so schön wie nie zuvor. Mir kullern Tränen die Wangen hinunter, obwohl ich mir vorgenommen hatte, nicht traurig zu sein. Ich bin wie gelähmt. Würde Rieke mich nicht fahren – ich würde keine zehn Meter weit kommen. Am Flughafen schnallt sie mir meinen Rucksack auf und checkt mich ein.

»Melde dich, sobald du gelandet bist, ja?«

»Natürlich.«

»Und jetzt hab halt auch mal Spaß! Das wird ganz großartig, und in ein paar Tagen wirst du über all das hier lachen.«

»Ich weiß.«

Wir drücken uns, als würden wir uns ewig nicht wiedersehen, dabei wird sie mich in drei Monaten bereits besuchen kommen. Aber wir wissen beide, dass das nicht dasselbe sein wird, wie in Berlin auf der Couch sitzen und zusammen Hatari gucken. Ich schaue mich noch mal um, während ich durch die Sicherheitskontrolle zum Gate trotte. Rieke winkt zum Abschied, wie immer. Ich wische eine letzte Träne weg und reiche dem Bodenpersonal mein Ticket. Jetzt geht es wirklich los.

Vor der Abreise habe ich mir ein paar Meilensteine gesetzt. Im Flugzeug sitzen und das Bordprogramm genießen, während mir die Flugbegleitung eine warme Mahlzeit serviert, steht als erster Stein auf meiner Liste. Mir ist klar, dass die meisten Menschen Flugzeugessen als widerlich empfinden, ich aber liebe es. Über den Wolken Mikrowellenessen zu schlemmen und dazu die neusten Blockbuster anschauen zu können, erfüllt mich mit Seligkeit. Auf diesem Flug kann ich mich aber nur schwer auf den Film vor mir konzentrieren. Meine Gedanken sind irgendwo in Berlin, mein Körper irgendwo im Transit.

Am Flughafen Dubai habe ich knapp zehn Stunden Aufenthalt. Halleluja. Aber es ist nun mal der günstigste Flug. Mir geht es hundsmiserabel. Statt Aufregung und Vorfreude empfinde ich nur Panik und Sorge. Ich weiß, dass das meinem Abenteuer gegenüber unfair ist, aber ich kann mich einfach nicht freuen auf das, was kommt. Inmitten der Menschenmasse sitze ich in der Abflughalle und schicke Nachrichten an meine Familie, die jetzt schon so weit weg ist, dass sie mir nicht mehr helfen kann.

»Hello. I’m sorry. Were you on the flight from Berlin?«, spricht mich ein Mann von der Seite an, ein Akzent so deutsch wie er nur sein kann. Er ist groß gewachsen und trägt Jogginghose, einen Kapuzenpulli und ein Nackenkissen um den Hals.

»Ja, war ich«, antworte ich in unser beider Muttersprache.

»Ah, ach so. Wie schön. Ich auch. Hast du einen langen Aufenthalt?«

»Bisschen weniger als zehn Stunden.« Ich bin nur halb interessiert an einer Unterhaltung und viel zu beschäftigt mit meinem Lebensplan, als dass ich mich auf Smalltalk einlassen könnte.

»Ich auch. Fliege morgen früh nach Thailand, da besuche ich meine Schwester.« Er setzt sich neben mich. »Ich heiße David. Und du?«

»Gesa. Freut mich, David.«

David erzählt mir von seiner Karriere als Sportler. Mir tut es wahnsinnig leid, dass ich kaum auf seine durchaus spannenden Erzählungen eingehen kann, aber ich bin grad in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ich würde am liebsten einfach umkehren. David fragt mich, ob wir in einem der Flugzeugrestaurants einen Happen essen gehen wollen. Ich bin ganz froh über den Vorschlag, jede Ablenkung ist mir in diesem Augenblick willkommen. Die Angst und ich kommen so ja auch nicht weiter.

»Wohin fliegst du denn eigentlich, Gesa?«

»Nach Südafrika.«

»Ah, wie cool. Und was wirst du dort machen? Urlaub?«

»Nein, also, nicht wirklich.«

»Und unwirklich?«

»Also, ähm. Ich mache da eine Ausbildung zum Ranger, um genau zu sein.«

David ist der erste Fremde, dem ich von meinem Plan erzähle.

»Ach was. Echt? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.«

»Warum?«, frage ich stirnrunzelnd.

»Keine Ahnung. So was hört man ja nicht alle Tage, nicht wahr?«

Nach dem Essen verabschiede ich mich auf einen der Liegestühle für ein Nickerchen und stecke die Kopfhörer in die Ohren. David setzt sich neben mich und spielt mit seinem Smartphone. Ab und an öffne ich die Augen und sehe eine Gruppe buddhistischer Mönche, eine arabische Großfamilie und schließlich auch David vorbeiziehen. Wir haben uns nicht verabschiedet. Wir sind zwei Fremde in Transit, deren Wege sich kurz gekreuzt haben. Dennoch finde ich eine Notiz mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse auf meinem Arm liegen, als ich ein paar Stunden später erwache. Ich könne mich ja mal melden, schlägt seine krakelige Handschrift vor. Ich stopfe die Notiz irgendwo in die Tiefen meiner Taschen und vergesse sie augenblicklich. Über die Lautsprecher wird in schriller Stimme mein Flug durchgesagt. Boarding für diesen letzten Abschnitt nach Johannesburg: Zweiter Meilenstein.

Ich bin schon auf halber Strecke. Ich bin schon unterwegs.

3. Ein Hauch von Abenteuer

Der Hof meines Hostels ist üppig begrünt, neben der Rezeption plätschert ein Brunnen. Alle paar Minuten saust ein Flugzeug über meinen Kopf, so tief, dass es sich anfühlt, als müsste ich nur den Arm ausstrecken, um es zu berühren. Vor mir steht ein Black Label Bier. Bier trinken im Hostel: dritter Meilenstein. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages wärmen meine Haut. Sonne macht ja immer gleich alles besser. Und auch sonst geht es mir recht gut. Es liegt ein vertrauter Geruch in der Luft. Ich kann ihn kaum beschreiben, aber es ist ganz sicher ein Hauch von Abenteuer dabei. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ich bin mittlerweile so weit weg von Berlin und so viel näher dran am afrikanischen Busch, dass in mir endlich wieder so etwas wie Abenteuerlust erwacht, ganz langsam, ganz zaghaft. Morgen früh geht es gen Norden über die Grenze am Pont Drift über den Limpopo-Fluss nach Botswana. Die Grundausbildung beginnt in einem abgeschiedenen Camp irgendwo im Nirgendwo. Vier Wochen werde ich hier verbringen, bevor es wieder nach Südafrika geht, wo ich die Prüfungen ablegen muss. Ziel dieser Grundausbildung ist es, sogenannter Field Guide Level 1 zu werden. Diese Qualifikation ist das Einstiegslevel, um im Anschluss einen Safari-Job zu bekommen. Wer besteht, kann weitere Kurse belegen und sich spezialisieren und im Rahmen der Ausbildung erste praktische Arbeitserfahrungen sammeln.

Im Hostel treffe ich bereits ein paar meiner Mitschüler. Luise kommt aus Hamburg und studiert Biologie, Carlo aus Spanien nimmt ein Jahr Auszeit und Kate aus Kalifornien träumt schon ihr Leben lang von Afrika. Ich gehe früh zu Bett, mir ist noch nicht nach Reden. Schlafen möchte ich aber auch nicht wirklich. Denn wenn ich einschlafe, dann muss ich auch wieder aufwachen, an einem neuen Tag. Ein neuer Tag, der mich neuen Mut kosten wird und von dem ich keine Ahnung habe, wie er enden wird. Als mir schließlich doch die Augen zufallen, schlafe ich zum ersten Mal seit Tagen wieder durch, trotz des regen Verkehrs am Nachthimmel über mir.

Am Pont Drift steht der Limpopo so hoch, dass der Grenzübergang nicht mehr passierbar ist. Gegen Ende der Regenzeit sei das ganz normal, versichert uns unser Fahrer, als er die Schiebetür des Kleinbusses öffnet und unsere Rucksäcke aus dem Wagen hievt.

»Und jetzt?«, frage ich ihn, ein wenig verunsichert.

»Ach so, ja. Jetzt müsst ihr über die Grenze. Ich kann leider nicht mit, habe meinen Ausweis nicht dabei. Unten am Flussufer gibt es eine Seilbahn, mit der ihr auf die andere Seite kommt. Sind nur ein paar Hundert Meter. Drüben müsst ihr dann wahrscheinlich noch etwas warten. Ich weiß nicht, wann genau ihr abgeholt werdet.« Alles klar. Das Abenteuer geht los.

An der Grenze stößt eine weitere Mitschülerin zu uns. Megan ist 19 Jahre alt und hat zwei Pässe – einen südafrikanischen und einen amerikanischen. Ihr Vater hat sie hergefahren. Er ist Archäologe und Entdecker für National Geographic. (Was man hier für Leute trifft!) Ich denke sofort an Indiana Jones und schüttele ihm begeistert die Hand. Ein paar Monate später wird Megans Vater die wohl spannendste archäologische Entdeckung der Neuzeit machen: In einer Höhle nahe Johannesburg wird er Fossilien des Urmenschen »Homo naledi« finden. Das Foto, auf dem er dem knochigen Schädel einen Kuss gibt, wird um die Welt gehen.

Wir schnallen unsere Rucksäcke auf und lassen unsere Pässe stempeln. Schon komisch: Nach nur einem Tag in Südafrika bin ich auch schon wieder draußen. Wir marschieren das matschige Flussufer hinunter, bis wir zu einem zerfallenen Gebäude gelangen, wo ein junges Pärchen auf einem Geländer hockt und Rap-Musik auf dem Handy abspielt. Ich frage mich, in welchem Land wir jetzt überhaupt sind – so hinter der Grenzstation, aber noch vor dem Fluss.

»Hi, wir würden gern auf die andere Seite«, sagt Carlo, und ohne große Worte lädt der junge Mann Carlos, Luises und Kates Rucksäcke in die winzige Seilbahn, wünscht ihnen eine gute Fahrt und macht zum Abschied noch ein Foto von ihnen. Für den Fall, dass sie es nicht auf die andere Seite schaffen? Ach, ich will es gar nicht wissen.

Auch von Megan und mir wird noch ein Foto geschossen, bevor wir über den Fluss schweben. Wow, das hier ist Afrika, denke ich, als die Seilbahn uns von einem Land ins andere bringt. Am Flussufer wärmt sich ein Krokodil in der Sonne, fremde Vogelgesänge dringen an mein Ohr, das rostige Stahlseil rattert über meinem Kopf. Und da ist es endlich: das erste Grinsen seit Wochen. Ich bin wirklich hier.

Auf der anderen Seite werden wir in eine kleine Hütte geführt, wo die Passkontrolle für Botswana erfolgt. Wie wild wird dort in unsere Pässe gestempelt. Und damit ist der letzte Meilenstein, den ich mir gesetzt hatte, erreicht: Der botswanische Stempel in meinem Pass. Jetzt bin ich angekommen in Mashatu, dem Reservat, in dem wir uns für die nächsten vier Wochen aufhalten werden. Das sogenannte »Land der Riesen« liegt im Tuli-Block im Osten Botswanas und wird nur von wenigen Touristen besucht. Ich kann mir keinen besseren Ort für den Anfang meiner Ausbildung vorstellen.

Nach der Passkontrolle warten wir im Schatten. Es ist zwölf Uhr mittags, die Sonne knallt erbarmungslos. Wir sprechen über die Ausbildung und das, was in den kommenden Wochen auf uns wartet. Es stellt sich schnell heraus, dass die anderen mehr über die Tierwelt wissen als ich. Kunststück. Genau genommen weiß ich ja gar nichts. Und das macht mich nervös. Ich habe nur knapp zwei Monate bis zur Prüfung. Wie soll ich mir in der kurzen Zeit genügend Wissen aneignen, um mit den anderen mithalten zu können? Kate hat in Florida in einem Zoo gearbeitet, und Luise, der Biologin, macht sowieso niemand was vor. Megan ist hier aufgewachsen und hat die meisten ihrer Familienurlaube im Krüger Nationalpark verbracht. Nur Carlo bleibt während dieser Unterhaltung so still wie ich. Sein Englisch ist so eingerostet wie das Stahlseil, an dem wir grad nach Botswana geschlittert sind.

Zwei Stunden später hören wir endlich einen spuckenden Motor in der Ferne und sehen bald darauf einen Geländewagen am Tor parken. Am Steuer sitzt genau das, was ich mir unter einem Ranger vorgestellt habe. Seine Haut ist ledern und braungebrannt und seine Waden sind unverschämt durchtrainiert. Den Hut mit breiter Krempe ziert eine Vogelfeder, am Handgelenk baumeln ein paar Armbänder, die obersten Knöpfe seiner Khaki-Uniform stehen offen und er trägt Shorts und ein abgetragenes Paar »Vellies«, die klassischen Feldschuhe der Savanne.

»Hi, ich bin Charlie«, stellt sich der knapp Mittdreißiger mit einem verschmitzten Lächeln vor und ich muss auf meine Kinnlade aufpassen, damit sie nicht runterklappt.

Wir laden unser Gepäck auf den offenen Landrover, während Charlie ihn volltankt. »Unser Camp ist knapp zwei Stunden entfernt«, sagt er, als er den Motor startet. »Setzt euch besser einen Hut auf und vergesst nicht eure Sonnencreme. Die Mittagssonne hier ist brutal.«

Er lenkt den Wagen auf eine Sandpiste. Am Wegesrand stehen Zebras und Antilopen, in der Ferne sehe ich Giraffen. Und ein Warzenschwein! Und noch mehr Antilopen, eine Art, die ich noch nicht kenne. Ein Raubvogel saust über meinen Kopf hinweg. Alles um mich herum ist plötzlich lebendig. Heißer Fahrtwind weht mir ins Gesicht, und als dann auch noch eine Herde Elefanten über die Straße läuft, schüttele ich ungläubig den Kopf.

»Willkommen in meinem Wohnzimmer«, lacht Charlie. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Nicht Charlie – dieses Land, meine ich.

Charlie erzählt uns, dass er der Head-Instructor in Mashatu sei. Außer ihm gibt es im Camp noch zwei weitere Lehrer und an die 15 Mitschüler. Das jagt mir einen Schrecken ein. Ich bin davon ausgegangen, dass meine Klasse mit dieser Wagenladung komplett ist. Dass im Camp noch mehr Schüler warten, verunsichert mich.

Es ist später Nachmittag, als Charlie den »Landy« um eine Kurve lenkt und vor uns ein Wäldchen aus sattgrünen Bäumen auftaucht.

»Dort liegt euer Zuhause für die nächsten vier Wochen. Es ist jetzt nicht mehr weit.«

Wir fahren durch ein Feld voller würzig duftender Sträucher.

»Was riecht hier so?«, fragt Megan.

»Das ist wilder Salbei, den findet ihr hier überall.«

Es heißt, Geruchseindrücke bleiben uns wie keine anderen Sinneswahrnehmungen im Gedächtnis, allerdings nur dann, wenn sie mit einem starken emotionalen Erlebnis oder einer besonders gefühlvollen Erinnerung verknüpft werden. Gespeicherte Gerüche bleiben uns ein Leben lang fast unverändert erhalten und kein anderer Sinn beeinflusst unser Empfinden so sehr wie das Riechen. Der Geruch von wildem Salbei wird mich für immer an diesen ersten Tag in der afrikanischen Wildnis erinnern, mir jedes Mal Gänsehaut verursachen und die Bilder vor meinem geistigen Auge wieder lebendig werden lassen, als der Geländewagen durch hohe Sträucher auf das Wäldchen am Flussufer zufährt, wo ein paar Zelte in der warmen Nachmittagssonne darauf warten, von uns bezogen zu werden.

So fängt mein neues Leben an.

4. Nachts im Busch

Wahnsinn. So schwarz kann also die Nacht sein. Ich liege im Zelt, halte meine Hand direkt vor die Augen und kann sie trotzdem nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist, ich trage schon seit Jahren keine Uhr mehr, und mein Smartphone hat hier draußen jegliche Relevanz verloren und ist irgendwo in den Tiefen meines Rucksacks verschollen. Im Schein meiner Kopflampe schreibe ich in mein Tagebuch.

Schreibe mit der Kopflampe. Das war heute ganz sicher der verrückteste Tag meines Lebens. Und irgendetwas sagt mir, dass in den nächsten Monaten noch viel verrücktere Tage kommen werden. Ich habe immer noch etwas Angst. Davor, etwas falsch zu machen, mich blöd anzustellen. Und ja, auch Angst davor, dass mir etwas passiert. Draußen brüllen Löwen, kein Scheiß. LÖWEN. Und gestern waren angeblich Hyänen im Camp … ich weiß nicht, ob das nur ein Scherz war. Wahrscheinlich nicht. Das Camp ist ja nicht eingezäunt.

Wir sind angehalten, die Zelte sauber zu halten und nichts auf dem Boden rumliegen zu lassen. Sollte sich doch mal eine Spinne oder Schlange ins Zelt verirren, kann man die dann nämlich viel leichter einfangen. Nee, ist klar.

Die Klasse ist wirklich groß. Ich brauche eigentlich zwischendurch Zeit für mich, zum Nachdenken, aber das wird hier wohl nichts. Ständig unter Leuten. Teile mir ein Zelt mit Luise, der einzigen anderen Deutschen hier. Sie schläft schon. Wie macht sie das bloß?

Mashatu ist aber wunderschön, das Camp liegt direkt an einem trockenen Flussbett. Zum Sonnenuntergang marschierten ein paar Elefanten von einem Ufer zum anderen … Unglaublich!

Ich kann immer noch nicht begreifen, dass ich wirklich hier bin. Aber ich muss jetzt wirklich mal versuchen zu schlafen. Morgen wird um vier Uhr aufgestanden, und ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt ist. Wenn ich nur nicht so dringend aufs Klo müsste. Aber raus gehe ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Halte aus bis morgen früh.

Gute Nacht, Afrika…

– Ein paar Stunden später –

War grad doch noch auf dem Klo und musste mich da drin verschanzen! Draußen lief irgendein Tier rum und hat an der Tür geschnüffelt. Ich konnte nicht sehen, was es war – auf jeden Fall was Großes. Als es dann weg war, bin ich ganz schnell zurück zu meinem Zelt gelaufen. Mann, Mann, Mann, wie soll ich das bloß die nächsten Wochen durchstehen?

Auch nach dem nächtlichen Toiletten-Abenteuer ist an Schlaf nicht zu denken. Ich stelle fest, dass im Dach unseres Iglu-Zeltes zwei Eichhörnchen wohnen. Oder zumindest glaube ich, dass es welche sind. Und sie sind scheinbar in Paarungslaune. Die ganze Nacht hindurch vergnügen sie sich über meinem Kopf. Großartig, denke ich, da hätte ich ja auch gleich in Berlin bleiben können. Paarungswillige Pärchen eine Etage über mir sind mir aus der Hauptstadt sehr vertraut. Hier in Botswana wechseln sich die ekstatischen Schreie aber außerdem mit Löwengebrüll ab, und vor dem Zelt wuselt irgendein Tier durchs Gebüsch. Mir reicht es. Ich stecke mir Stöpsel in die Ohren, damit endlich Ruhe ist. Wenn sich jetzt ein Löwe heranpirscht und mich aufisst, kriege ich es halt nicht mit. Gute Nacht!

Am Morgen dringen entfernte Trommelschläge an mein Ohr. Ach wie schön, es ist Samstag, denke ich. Samstags findet im Gebäude nebenan immer ein Trommelkurs statt. Zu brasilianischen Rhythmen trommeln sich meine Berliner Nachbarn dort seit Jahren in Trance und sind weder mit netten Worten noch mit polizeilichen Abmahnungen zum Schweigen zu bringen. Als ich die Augen öffne, muss ich aber feststellen, dass ich statt Raufaser Zeltplane anstarre. Hoppla, ich bin ja in Afrika. Das Trommeln ist der morgendliche Weckruf. Noch vor Sonnenaufgang müssen zwei Schüler – das »Duty Team« – Kaffeewasser aufsetzen und die anderen wecken. Ich taste mich durch meinen Rucksack und suche ein Outfit für den Tag. Auf der Packliste, die mir im Vorfeld geschickt wurde, stand »neutrale Farben«. Ich habe also sämtliche bunten Kleidungsstücke, die ich im Schrank hatte, auch dort gelassen und hauptsächlich Schwarzes und Weißes eingepackt. Neutral eben. Mit meiner Kleiderauswahl trete ich aber bereits an diesem ersten Morgen ins Fettnäpfchen. Als ich aus dem Zelt stolpere, stelle ich fest: Alle anderen tragen ausschließlich grün und beige. Schwarz und weiß, so lerne ich später, trägt hier draußen nur Beute – Zebras zum Beispiel. Ich erkenne meinen Fehler sofort, als ich mich für Kaffee und »Rusks« – ein afrikanisches Trockengebäck – zu den anderen geselle, aber ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Das einzig Grüne in meinem Gepäck ist meine Regenjacke. Ziehe ich eben die an.

»Hi, ich bin Biff«, sagt das Mädchen neben mir am Frühstückstisch und streckt mir ihre Hand entgegen. »Das ist die Kurzform für Elizabeth, meine Schwester konnte das nie aussprechen, darum hat sie mich immer Biff genannt und der Name ist bis heute irgendwie hängengeblieben.«

Biff hat ein offenes freundliches Gesicht und ihre langen aschblonden Haare zu einem wilden Pferdeschwanz gebunden – gerade so als ob sie am Morgen nur eilig aus dem Schlafsack gesprungen sei, um die Welt zu entdecken. Sie ist mir schon am gestrigen Abend beim Essen aufgefallen. Sie ist vielleicht Anfang zwanzig und sieht aus wie ein Astrid-Lindgren-Charakter (Polly aus Polly hilft der Großmutter). Sie scheint mit allen gut klarzukommen und sorgt bereits vor Sonnenaufgang für viele Lacher am Tisch.

»Hi Biff, ich bin Gesa«, ich schüttele ihre Hand.

»Wo kommst du her?«

»Aus Deutschland. Und du?«

»Australien«, sagt sie. Also, genau genommen sagt sie nur »Straya« mit einem unverwechselbaren australischen Akzent.

Ich erzähle Biff, dass ich da auch mal war, und wir reden über Orte in Sydney, die wir beide besucht haben.

»Ich mag dich, Gesa«, sagt Biff nach einer Weile und drückt meine Hand, einfach so.

Ich mag Biff auch.

Bevor die erste Unterrichtsstunde beginnt, müssen wir zunächst eine Schadensersatzerklärung unterschreiben und willigen damit ein, dass wir auf eigenes Risiko in die Wildnis aufbrechen und im Fall einer Verletzung, eines Angriffs oder gar unseres Todes die Schule nicht verantwortlich machen können. Ich überlege kurz, ob ich das unterschreiben will. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin …

Während die Sonne aufgeht, habe ich noch ein wenig Gelegenheit, mich im Camp umzuschauen. Es liegt am Motloutse-Fluss. Im Gegensatz zum Limpopo fließt im Motloutse kein Wasser, und eine brache Sandlandschaft zieht sich schlangenhaft durch das Reservat. Der Motloutse spielt eine entscheidende Rolle in der Geschichte Botswanas: Nur ein wenig flussaufwärts von hier wurden die ersten Diamanten gefunden, die zum Wohlstand des Landes führten. Das Ufer säumen Galeriewälder, unter deren Ästen auf unserer Flussseite an die zwanzig Zelte aufgestellt sind, die bei unserer Klassengröße auch allesamt belegt sind. Das Badezimmer ist »outdoor«, die Toiletten sind mit einfacher Zeltplane voneinander getrennt – große Geschäfte erledigt hier gewiss keiner gern. In einer kleinen Hütte befindet sich die Küche. Zwei botswanische Damen, Marylin und Katie, bereiten hier unsere Mahlzeiten zu. Kleine Pfade führen zu den Zelten und zum auf Stelzen gebauten »Study Deck«, wo der tägliche Unterricht stattfindet und alle Mahlzeiten eingenommen werden. Am Flussufer wurde eine gemütliche Feuerstelle errichtet, von der aus man durch die Zweige in den Himmel schauen kann.

Um fünf Uhr morgens werden wir in kleine Lerngruppen eingeteilt, die wir für die kommenden Wochen beibehalten. Zwei Drittel der Klasse springen auf die beiden Geländewagen unter dem Carport. Das letzte Drittel macht sich zu Fuß auf den Weg. Je ein Lehrer begleitet die Aktivitäten. Ich lasse den Blick über die Menge schweifen und suche nach Biff, aber sie ist leider nicht in meiner Gruppe. Hopsend sehe ich sie mit der fußläufigen Gruppe im Salbei verschwinden. In meiner Gruppe sind Megan und Kate, die ich schon von der Fahrt kenne. Außerdem zwei afrikaanssprachige Jungs aus Südafrika: Quintin und Louis, und dann ist da noch Kirsty aus Washington. Megan und Kate sind im gleichen Alter und scheinen sich bereits nach einem Tag prächtig zu verstehen. Die zwei Jungs plaudern in Afrikaans, das ich nicht verstehe. Kirsty ist wohl noch etwas müde und versteckt sich hinter ihrer Sonnenbrille. Ich selbst kann mich gar nicht recht auf ein Gespräch einlassen, viel zu gespannt bin ich auf das, was auf uns zukommt. Unser Lehrer für den heutigen Tag ist George. George ist ein gemütlicher Botswaner mit einer warmen Ausstrahlung, den so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen scheint. Er spricht ein angenehm langsames Englisch und lacht gern. Er erzählt uns, dass er im Okavango-Delta aufgewachsen ist und dort sein ganzes Leben lang als Ranger gearbeitet hat. Wenn jemand dieses Land kennt, dann er.

George fährt ein paar Meter und stoppt, fährt und stoppt und fährt und stoppt. Und bei jedem Stopp spricht er über Bäume, Sträucher, Vögel oder Säugetiere, die unseren Weg kreuzen. Ich bin zunächst verwundert, dass er so viel von Dingen erzählt, die überhaupt nichts mit Tieren zu tun haben. Aber während ich ihm lausche, begreife ich, dass das gar nicht stimmt. Die Erde, auf der wir stehen, ist verantwortlich für die Art von Bäumen, die hier wächst, und somit auch welche Tiere hier leben, weil die sich von den Bäumen ernähren. Es klingt so banal, aber es sind diese einfachen Verbindungen, die mich begeistern.

George parkt den Landy im Schatten eines riesigen Baumes mit dunkelgrünen Blättern.

»Das hier ist ein Mashatubaum«, erklärt er, «nach diesen Bäumen ist das Reservat benannt. Mashatu grenzt an drei Flüsse, den Shashe, den Motloutse und den Limpopo. Sie bieten die perfekten Bedingungen für diese großen Bäume. Trotz der drei Flüsse kann die Gegend hier aber sehr trocken werden. Ihr wisst sicher, dass Mashatu im Tuli-Block liegt. Tuli ist das Tswana-Wort für ›Staub‹. Im Winter liegt oft so viel Staub in der Luft, dass der Himmel zum Sonnenuntergang aussieht, als stünde er in Flammen.«

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.