9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Solibro Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: cabrio

- Sprache: Deutsch

Sind eine Million Follower es wert, mit dem Teufel ins Bett zu steigen? Lotte Hohenfeld, 39 Jahre, studiert, ambitioniert, attraktiv, hat die Nase voll. Nach gescheitertem Start-up ist auch ihr erstes Buch gefloppt. Höchste Zeit, dem Leben noch etwas Großartiges abzutrotzen. Aber wie? Freundin Tessa, eine IT-Beraterin, weiß die Lösung: berühmt werden! Gemeinsam rufen sie das Projekt "Lotte" ins Leben. Mit Witz und Verstand, Lug und Trug, Deep Fake und einem falschen Adelstitel wird Lotte zur Celebrity, die tief in die Welt der Influencer und B-Prominenz eintaucht. Doch alles hat seinen Preis. Aber wie sagte Anna Delvey: "Prison is the new sex tape" … Deutschlands abgründigste Roman-Satire über Instagram & Co., schamlose Selbstdarstellung im Zeitalter der Algorithmen, Hyper-Narzissmus und das allgegenwärtige Mantra der Influencer: Mach dich zur Marke! "Ein scharfsinniger Blick in die Influencerwelt – ehrlich und provokant." Tina Ruland "Schonungslos, bitterböse und richtig spannend." Moses Pelham

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Jöricke, Frank: Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage. Solibro Verlag 1. Aufl. 2007

ISBN 978-3-932927-33-1 / gebundene Ausgabe

ISBN 978-3-932927-36-2 / Broschur-Ausgabe

eISBN 978-3-932927-53-9 (epub)

Barski, Klaus: Prügel für den Hausbesitzer

Tatsachenroman eines Immobilienspekulanten

Solibro Verlag 1. Aufl. 2012; ISBN 978-3-932927-48-5

eISBN 978-3-932927-52-2 (epub)

Barski, Klaus: Sweet Florida Keys. Abenteuerroman

Solibro Verlag 1. Aufl. 2014; ISBN 978-3-932927-78-2

eISBN 978-3-932927-89-8 (epub)

Barski, Klaus: Lebenslänglich Côte d’Azur. Roman

Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-049-5

eISBN 978-3-96079-050-1 (epub)

Barski, Klaus: Exil Ibiza. Roman

Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-051-8

eISBN 978-3-96079-052-5 (epub)

Usch Hollmann / Markus Böwering: Wasserschloss zu vererben.

Ein Münsterlandroman

Solibro Verlag 1. Aufl. 2018; ISBN 978-3-96079-055-6

eISBN 978-3-932927-92-8 (epub)

Barski, Klaus: Der Frankfurter Spekulant.

Solibro Verlag 1. Aufl. 2022; ISBN 978-3-96079-002-0

eISBN 978-3-932927-92-8 (epub)

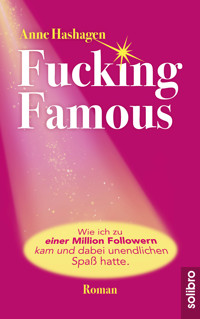

Hashagen, Anne: Fucking Famous – Wie ich zu einer Million Followern kam und dabei unendlichen Spaß hatte.

Solibro Verlag 1. Aufl. 2024; ISBN 978-3-96079-112-6

eISBN 978-3-96079-113-3 (epub)

Anne Hashagen

Fucking Famous

Wie ich zu einer Million Followern kam und dabei unendlichen Spaß hatte.

Anne Hashagen erblickte in Wuppertal das Licht der Welt und liebte als Kind Astrid Lindgren, Enid Blyton und ganz besonders Michael Ende. Als promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet sie als Bankerin im Finanzwesen. Ihre private Leidenschaft ist das Schreiben. Ihr psychologischer Ratgeber Ja! 10 Regeln den Mann fürs Leben zu finden wurde u. a. bei 3nach9 vorgestellt und in mehrere Sprachen übersetzt. Es folgten ihre beiden Jugendbücher um die Figur Anton Pfeiffer, die von zahlreichen Literaturblogs empfohlen wurden. Ihr Roman Die Wette wartet als englisches Drehbuch auf Verfilmung. Das Sachbuch Ich denke, aber wer ist Ich? Neue Antworten auf die alte Frage nach dem Sinn des Lebens veröffentlichte sie zusammen mit dem Philosophieprofessor und Robotiker Riccardo Manzotti. Fucking Famous ist ihr sechstes Buch, ein zeitgeistiger Roman, in dem sie sich – inspiriert von existierenden Prominenten und eigenen Erfahrungen – satirisch, humorvoll aber auch bitterböse mit Social Media und dem Influencer-Phänomen auseinandersetzt.

ISBN 978-3-96079-113-3

1. Auflage 2024 • Originalausgabe

© SOLIBRO® Verlag, Münster 2024 / Printed in Germany

Alle Rechte vorbehalten

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Covergestaltung: Michael Rühle

Solibro Verlag • Jüdefelderstr. 31 • 48143 Münster

Nichts ist realer als nichts.

Samuel Beckett

To the wild bunch of thoughts, the happy band of misfitting dreams and crazy ideas instilled in my heart and soul and to those who never gave a dead rat’s ass and celebrated the absence of any fucking care with the warmth only the wings of a dragon can provide.

(Hiob 41: 19)

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Epilog

Anhang

Prolog

Auf dem Rand meines Bierglases landet eine Fliege, verharrt kurz, putzt sich die Flügel, versenkt ihren Rüssel in einem Schaumrest. Ich bin zu träge sie wegzuscheuchen. Fassbier scheint nicht ihr Ding zu sein, sie hebt ab und lässt sich auf der Jugendstil-Deckenleuchte nieder. Messing-Halterung mit floralem Ornament, mundgeblasen und früher bestimmt mal opalweiß. Damals in den 20er Jahren. Im Lampenschirm liegen Reste toter Fliegen. Ich schließe die Augen. Außer mir ist kein Gast in der Kneipe. Es riecht nach Verwesung und Buletten. Es reicht, Lotte. Wie lange bist du schon hier? Du hast Bier noch nie gemocht. Geh nach Hause. Hier isst niemand Buletten, was hier stinkt, musst du sein. Wie lange hast du nicht geduscht? Ganz ehrlich, du bist eine Schande für dich selbst, Lotte, auch wenn das jetzt ohnehin jemand anderes ist.

In dem Moment spüre ich einen Luftzug am Rücken. Die Tür geht auf. Helle Stimmen, aufgekratzt, eindeutig alkoholgeschwängert. Ein Haufen Jugendliche. Ich fasse es nicht. Was für eine einfallslose Generation. Tragen unsere 90er-Jahre Klamotten und behaupten das sei neu, hören ABBA, weil ihre eigene Hiphop-Scheiße grauenhaft ist, und jetzt okkupieren sie auch noch Berliner Uralt-Kneipen, weil das seit Neuestem als kultig gilt.

Ich hebe die Hand und gebe dem Kellner hinter der Theke ein Zeichen, dass ich zahlen will. Nichts wie raus hier.

Es dauert länger als gedacht, bar geht nicht, denn ich finde nur noch ein paar Cent in meiner Tasche, und das Kartenlesegerät hakt. Neben mir steht jetzt einer der Jugendlichen.

Baggy Pants, NIKE-Treter, sponsored by Mutti, blonde Haare, vorne lang, hinten kurz, halb ins Gesicht gekämmt. Backstreet-Boys für Arme.

Der Bengel schaut auf das Kartenlesegerät und grinst mich an.

»Probleme mit der Technik?«

Ich sage nichts, tippe nochmal meine Geheimzahl ein. Jetzt funktioniert’s. Der Kellner reicht mir den Beleg.

Der Bengel steht immer noch da. Ich greife meine Jacke und drehe mich zum Gehen. In dem Moment reißt der Bengel die Augen auf.

»Sag mal, bist du nicht diese Dings?«

Das hat mir jetzt noch gefehlt.

Zwei besoffene Mädchen nähern sich der Theke.

»Diese Dings? Was für eine Dings?«

Die eine steht jetzt vor mir. Pimkie-Jeansjacke, zu viel Drogerie-Schminke, Harley-Quinn-Frisur. Ich versuche noch den Kopf zu senken, dass mir Haare ins Gesicht fallen, aber es ist zu spät.

»Neee! Geil, das ist diese Hohenfeld-Tante!«

Jetzt steht eine Traube Jugendlicher um mich rum.

»Voll lit, ey, wie abgefahren!«

Ich ziehe meine Jacke an und tue so, als wäre ich nicht gemeint.

Einer der Bengel zückt sein Smartphone und drängelt sich neben mich.

»Ein Selfie bitte!«

Jetzt werde ich sauer.

»Sag mal, hakt´s bei dir? Pack die Möhre weg.«

»Hihi«, kichert das Harley-Quinn-Mädchen, »hat sie gerade Möhre gesagt?«

Der Bengel mit dem Smartphone hebt die Hände:

»Ok, Boomer, schon gut. Kein Selfie. Das triggert dich voll, was?«

Entgeistert starre ich ihn an.

»Boomer? Hast du mich gerade Boomer genannt?«

»Ja klar«, zuckt der Bengel die Schultern, »du bist doch über Vierzig? No front, Lady.«

Ich fasse es nicht.

Ich schiebe die Mädchen, die vor mir stehen, zur Seite und gehe Richtung Tür. Jetzt gilt es Ruhe zu bewahren. Bloß keine Hektik anmerken lassen. Ich habe alles unter Kontrolle. Was nur so halb stimmt, denn ich merke die drei Bier in den Beinen.

»Die Alte ist ja völlig lost«, höre ich jemanden sagen, dann fällt die Kneipentür hinter mir zu. Gott sei Dank.

Scheiße, es regnet. Auf ein Uber warten geht jetzt nicht, ich muss dringend weg hier, sonst folgt mir das GenZ-Pack noch. Einfach verschwinden. Ich fange an zu laufen.

Ich merke, wie ich immer schneller werde. Hinter mir höre ich Stimmen, es könnten Jugendliche sein, vielleicht irre ich mich aber auch. Umdrehen geht nicht, ich muss weg. Das Haar klebt mir im Gesicht, noch zwei Straßen, dann kommt der Kollwitzplatz. Um den Pfützen auszuweichen, verfalle ich in so eine hüpfende Schrittfolge, es muss ziemlich bescheuert aussehen, wie wenn Mr. Bean auf einem unsichtbaren Steckenpferd durch Berlin galoppiert.

Plötzlich merke ich, dass meine Beine nachgeben. Verdammt, ich strauchle. Im nächsten Moment braunes Pfützenwasser vor meiner Nase. Ich stütze mich mit den Händen auf, scheiße, das tat weh. Ich merke einen sauren, leicht beißenden Geruch in der Nase. Mühsam beginne ich mich aufzurappeln, meine Hose ist komplett nass. Ein verwahrloster Alt-Junkie lehnt neben mir an der Hauswand und grinst mich zahnlos an.

Angewidert strecke ich meine Hände von mir weg, denn ich weiß jetzt, was daran klebt: frisch Erbrochenes. Ich fühle, dass mir gleich schlecht werden wird. Aber bevor das passiert …

… macht es »Klick«. Ich schaue reflexhaft hoch … und nochmal »Klick«, ein Smartphone-Blitz blendet mich, jemand fotografiert mich.

»Sag mal, hat die Kotze im Gesicht?«

Helles, jugendliches Gelächter folgt.

»Die ist echt mega cringe, die Alte!«

Aber halt, hier muss ich kurz unterbrechen. Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Das hier ist nicht das Ende der Geschichte. Und auch nicht der Anfang. Welche Heldin wird bitte gleich zu Beginn ihrer Reise gedemütigt? Na also. Um zu verstehen, was hier abgeht, gehen wir also lieber ganz zum Anfang zurück. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, all das hier zu erklären. Der geneigte Leser soll verstehen, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben. Ist nicht Bekenntnisliteratur auch gerade angesagt? Man lässt komplett die Hosen runter und fungiert quasi als Seismograph, um generelle Entwicklungen sichtbar zu machen. Oder so ähnlich.

In eine missliche Situation wie diese zu geraten, ist ganz und gar nicht meine Art. Ich meine, hallo, eigentlich bin ich ein ganz normaler Mensch. Zumindest war ich das mal. Ehrlich. Und zwar noch vor anderthalb Jahren.

Kapitel 1

Der Tag, an dem ich beschloss berühmt zu werden, war ein Samstag.

Nachmittags hatte es geregnet, dann kam die Sonne raus. In den Müllhaufen in Neukölln gedieh eine neue Pilzsorte, die Jahre später scherzhaft von Studenten »Berliner Schimmel« genannt werden sollte, und am Abend spiegelten sich in den Pfützen erleuchtete Wohnungsfenster, hinter denen mit veganem Curry gegen Existenzschmerz angekocht wurde. In der Stadt war nichts los, und falls doch, wusste man nichts davon oder war nicht eingeladen. Ein Abend, an dem Alkohol zu Hause die beste Option war.

Wir saßen in Tessas Wohnzimmer, dem größten Raum ihres Lofts in der Brunnenstraße, ich auf der Fensterseite ihrer riesigen Ledercouch. Ich nippte an einer Bloody Mary, meiner dritten glaube ich, und Olga, eine von Tessas Assistentinnen, ein androgynes Wesen mit Nasenpiercing, stand am DJ-Pult, im Begriff, eine Scheibe von Erasure aufzulegen. Tessa hatte das Pult aus dem Nachlass eines Techno-DJs erworben und gleich dazu seine ganze Plattensammlung. Die thronte nun nach Farben einsortiert auf Regalen, die sich an den unverputzten Backsteinwänden in die Höhe zogen.

Auf dem Couchtisch vor uns in der Mitte thronte, irgendwie verloren, Tessas handbemalter Keramik-Aschenbecher. Die Farben schon blass und leicht abgeblättert, ein Erinnerungsstück von Tessas polnischer Großmutter, das hier stand, solange ich Tessa kannte, das wohl schon mehrere Umzüge mitgemacht hatte, und an dem sie offenbar hing. Inmitten des ultramodernen Industrial Chics des Lofts wirkte der Ascher seltsam deplatziert, wie ein kitschiges, stets mit Kippen gefülltes Fragezeichen, das irgendwie auf eine vergangene Zeit in Tessas Leben hinwies, näheres aber im Dunkeln ließ.

Mir gegenüber auf der Couch saß Tessa. Ein Stück neben ihr ein mittelalter, bulliger Typ mit rundem Gesicht und raspelkurzen Haaren in Lederkluft, der in einer Zeitschrift blätterte. Und zwar in einer BUNTE, was irgendwie skurril aussah. Bei Tessa waren oft skurrile Leute zu Gast, sie kamen, und sie gingen wieder. Dieser war ein Kumpel aus Tessas Bikerverein. Oder ein Türsteher vom KitKat-Club. Ich hatte es schon wieder vergessen.

»Und ich sage dir nochmal, Lottchen: Der Teufel scheißt auf den größten Haufen!«

Eigentlich heiße ich Lotte. Jeder nennt mich so. Außer Tessa. Hatte sie gerade »scheißt« gesagt? Seit bestimmt einer Stunde und einer nun halb leeren Wodkaflasche versuchte sie mir die Mechanismen der Medienwelt näherzubringen, von denen ich, wie sie feststellte, keine Ahnung hatte. Das Thema ermüdete mich. Wir hätten ausgehen sollen, aber jetzt war es spät und ich zu träge.

»Sagt wer? Nietzsche?«

Tessa sah mich an, wie man ein Reh anschaut, das man im Wald mit verstauchtem Knöchel vorfindet. Wehrlos, bedürftig. Im Grunde lebensunfähig.

»Lottchen, Lottchen«, seufzte sie. Und zündete sich eine Zigarette an.

Tessa ist, das sollte ich hier kurz erwähnen, die beeindruckendste Person die ich kenne. Wegen ihres Intellekts und auch ihrer Optik. Beides geht bei ihr quasi eine perfekte Symbiose ein. Wer eine Vorstellung haben will, sie ähnelt der Partnerin von Keanu Reeves im Film Matrix: Carrie-Anne Moss oder so ähnlich heißt die. Kurze schwarze Haare, ein ernstes Gesicht, die perfekte Römernase. Ich bin mir recht sicher, dass sie das weiß. Jeder hat diesen Film gesehen, oder? Vielleicht deswegen habe ich mich nie getraut, ihr das zu sagen. Es wäre zu profan.

Tessa sah mich immer noch an.

»Du weißt wirklich nicht, was ich damit meine? Der Teufel scheißt auf den größten Haufen?«

»Ich mag es nicht, wenn du Fäkalausdrücke verwendest«, sagte ich. Mich ärgerte das Schulmeisterhafte an ihrem Tonfall.

»Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat genommen werden«, erklärte Tessa.

»Matthäus Evangelium. Kapitel 25.«

Entgeistert starrte ich den Typ in Lederkluft neben Tessa an, der weiter in seiner Zeitschrift blätterte. Seit wann waren Altrocker bibelfest?

»Korrekt«, nickte Tessa ihm zu und zog an ihrer Zigarette, »man nennt es den Matthäus-Effekt. Ein Begriff aus der Soziologie. Die Reichen werden reicher, die Erben werden zu Gründern und die Berühmten werden berühmter. Kurzum, The Winner Takes It All.«

»Jaja, mag alles sein. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun?«

»Du willst doch ein großes Werk schreiben?«

Ich nickte unbestimmt.

»Beschwerst dich ständig, dass niemand dein Buch liest.«

»Ich beschwere mich nicht.«

»Du hast dich vor fünf Minuten noch beschwert.«

Ich spürte Ärger in mir aufsteigen. Sie hatte natürlich recht. Das Thema ließ mich nicht los. Vor sechs Monate war mein erstes Buch bei einem gar nicht mal so kleinen Berliner Verlag erschienen. Vor ein paar Tagen hatte dieser die erste Abrechnung geschickt. Das Ergebnis würde für zwei- oder dreimal Essengehen reichen. Im Borchardt definitiv nur für zweimal.

»Allein der Titel deines Buchs. Viel zu bieder!«, erklärte Tessa und nahm einen weiteren Zug, »da muss mindestens ein »Fuck« rein. Am besten zwei.«

»Ich bin nicht Charlotte Roche. Ich schreibe nicht über Hämorrhoiden, und ganz sicher nicht über Analspülungen!«

»Das ist schade«, stellte Tessa fest.

»Wer bin ich denn?«, ereiferte ich mich, »ich will von der F.A.Z. rezensiert werden, ich will nicht ins Big Brother-Haus!«

Tessa lachte, »kein Mensch liest dein Buch, und weißt du warum? Weil du nicht bekannt bist.«

»Manche Bücher werden durch die F.A.Z. bekannt«, sagte ich trotzig.

»Ach ja? Das möchte ich bezweifeln. Heute zählen Viralität, Memes, Hypes, Fame!«

Tessa stand auf und kam zu meiner Couchseite. Sie setzte sich neben mich.

»Wir leben im Spätkapitalismus, Lottchen. Ein unendliches Angebot steht einer begrenzten Nachfrage gegenüber. Nur Aufmerksamkeit hat noch einen Wert. Verstehst du das? Wer die einmal hat, bekommt immer mehr und kann damit alles Mögliche erreichen. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Dein Haufen ist zu klein.«

Tessa grinste. Im Grunde wusste ich, dass sie recht hatte. Sie sah mich an, ihr Blick hatte etwas Liebevolles. Tessa stand auf Frauen. Ob sie auch auf mich stand, vermochte ich nicht abschließend zu beurteilen. Ich denke, sie sah in mir eher ein persönliches, drolliges Projekt, das ihren Beschützerinstinkt, ihre Neugier und vielleicht ihren Ehrgeiz weckte. Irgendwann hatte ich sie beleidigt gefragt, ob sie mich denn gar nicht heiß fände. Sie hatte gelacht und den Kopf geschüttelt: »Nein, Lottchen, und weißt du warum? Weil du was Besonderes bist.« Daran dachte ich immer mal wieder, und wenn ich daran dachte, spürte ich eine unbestimmte innere Wärme und Freude. Vermutlich gibt es nichts Besseres im Leben, als etwas Besonderes in den Augen eines sehr besonderen Menschen zu sein.

»Die Leute wünschen sich, dass es eine gerechte Ordnung gibt. Irgendein heiliges, kosmisches System, in dem Erfolg denen zusteht, die ihn verdient haben. Aber da gibt es nichts. Einfach nichts.«

Tessa lächelte und strich mir über den Kopf. Ich betrachtete ihre dunklen Augen und dachte für einen Moment, dass sie mit diesem Nichts irgendetwas zu tun hatte. Die Strippenzieherin des Nichts? Die Masterplanerin hinter Chaos, Kontingenz und dem schwarzen Loch jenseits unserer Existenz? Und war diese Instanz nicht im Grunde der Teufel? Aber ich war zu müde, dem Gedanken weiteren Raum zu geben.

»Lottchen, wir kriegen das hin«, Tessa griff mein Glas, leerte es und stand auf, »hiermit beschließe ich: Du wirst berühmt.« Sie sah mich an.

»Aber du musst es auch wollen. Willst du?«

Ich sah sie an. Und seufzte. Was gab es noch zu sagen? Ich nickte.

Kapitel 2

Ich hatte Tessa in einer Bar kennengelernt. Und zwar in Pankow, wo weder sie noch ich normalerweise unterwegs waren. Eine Affäre hatte soeben mit mir Schluss gemacht. Ein gar nicht mal schlecht aussehender Typ der Sorte aufstrebender Schauspieler, der sich von mir an seine Mutter erinnert fühlte. Angeblich kritisierte ich wie sie ständig an ihm herum. Zurecht fand ich, bei einem Haschkonsum von fünf Tüten pro Tag. Da seine bescheidene Bude in Pankow war, hockte ich nun dort in dieser Bar und trank einen Daiquiri an der Theke. Zum Runterkommen und um den Ärger darüber runterzuspülen, dass ich diesem Kerl, den außer seines gut definierten Oberkörpers am Ende nur seine linksintellektuelle Weinerlichkeit ausgezeichnet hatte, den Triumph des Schlussmachens überließ. Tessa stand irgendwo auf der anderen Seite der Bar. Sie trug eine schwarze Lederjacke, darunter ein weiß-blaues Marineshirt. Bei jedem anderem hätte es nach Möchtegern-Jean-Paul-Gaultier ausgesehen, bei ihr verströmte es reine Coolness.

Offenbar hatte ich ihr Interesse geweckt, denn sie kam zu mir rüber.

Sie setzte sich neben mich, zündete sich eine Zigarette an, bestellte einen Wodka-Shot, prostete mir damit zu und lächelte:

»Kummer-Saufen in Pankow?«

Ich ärgerte mich, dass diese seltsam attraktive Frau mich derart schnell durchschaut hatte.

Betont gelangweilt zuckte ich mit den Schultern:

»Tinder-Affäre.«

»Geht vorbei«, stellte Tessa fest.

»Wie ein Furz im Universum.«

Warum ich das jetzt gesagt hatte, weiß ich auch nicht mehr. Es war mir direkt peinlich. Andererseits stimmte es irgendwie, und schließlich bin ich studierte Philosophin. Arthur Schopenhauer wäre stolz auf mich gewesen.

Wir schwiegen einen Moment.

»War’s wenigstens gut?«

Ich überlegte kurz.

»Es war das erste Mal, dass ich nach dem Sex geheult habe.«

»Ach ja?« Ihre Neugier flaute merklich ab.

Ich nahm mein Glas und leerte es.

»Ja. Diese unglaubliche Jämmerlichkeit des menschlichen Geschlechtsakts. Das war heftig.«

Von da an waren wir Freunde.

Dass besagte Affäre ein beeindruckend großes, bestes Stück gehabt hatte, so groß, dass es mir einmal tatsächlich die Tränen in die Augen trieb, erwähnte ich nicht.

Den restlichen Abend unterhielten wir uns darüber, ob in ferner Zukunft künstliche Intelligenz der Menschheit den Stecker ziehen würde, ob das Fermi-Paradoxon wirklich stimmte und ob Kim Kardashian eine dumme, fette Planschkuh oder ein mega sexy Superbrain sei. Zwischendurch überlegte ich, ob es irgendetwas gab, mit dem ich Tessa von mir beeindrucken könnte, aber mir fiel nichts ein. Das ärgerte mich, aber es ließ sich nicht ändern. Ich beschloss, zu sein wie ich war. Wenn man weiß, dass jemand sich nicht manipulieren lässt – und diese Frau neben mir ließ sich definitiv nicht manipulieren –, kann man die Show auch einfach unterlassen. Das befreit. Was gab es zu verlieren?

Gegen ein Uhr, als ich gerade darüber philosophierte, ob ein tiefliegender Schuldkomplex mich dazu trieb, Affären mit lebensuntüchtigen Künstlern einzugehen, war ich so betrunken, dass ich fast vom Barhocker kippte. Tessa bugsierte mich in ein Taxi, und ich übernachtete bei ihr auf der riesigen Ledercouch.

Ich habe nicht gezählt, wie oft ich seitdem auf dieser Couch übernachtet habe. Tessa schaffte für mich eine extra warme Alpakawolldecke an. Und Dior-Plüschhausschuhe. Schließlich sei ich ihr Lottchen. Und ein Lottchen braucht’s gemütlich.

Tessa war in allem mein Gegenteil. Was an mir hell und weich war, war an ihr dunkel und streng. Da wir einander optisch in nichts ähnelten, war zu vermuten, dass sich auch unser Innerstes fundamental unterschied. Selbst wenn ich mit ihr bis in die Nacht gelacht und gequatscht hatte, war ich mir unsicher, ob ich Tessa wirklich kannte. Das Entscheidende jedoch war, dass Tessa beschlossen hatte, mich als ihr Lottchen zu adoptieren. Direkt an jenem Abend in der Bar in Pankow, und sie hatte diesen Beschluss seitdem nicht mehr revidiert. Ich hatte ihren Eignungstest bestanden, und obgleich ich nicht das Gefühl hatte, sonderlich originell oder geistreich performt zu haben, war Tessa da und blieb es. Das erstaunte mich. Es verwirrte mich. Und es machte mich glücklich.

Bei manchen Männern hatte ich mich sexy, unwiderstehlich oder cool gefühlt, bei Tessa fühlte ich mich liebenswert. Ein Wort, das man viel zu leicht dahinsagt. Es wert sein, geliebt zu werden. Die Jahre des Datings waren anstrengend gewesen, energiezehrend und ernüchternd. Ich brauchte eine Zuflucht vor der Welt. Und die war Tessa.

Tessa war IT-Beraterin. Ihr Loft und ihr Lebensstil ließen keinen Zweifel daran, dass sie darin erfolgreich war. Allerdings war die Berufsbezeichnung eine Untertreibung. Tessa verstand sich aufs Hacking. Hier muss man natürlich unterscheiden zwischen sogenannten White Hats, die legal agieren und Black Hats, bei denen man das nicht unbedingt behaupten kann. Offiziell war sie selbstverständlich ersteres, d. h. half beim Aufdecken von Sicherheitslücken in Netzwerken und beriet Firmen in IT-Fragen. Sie hatte mal fürs Fraunhofer Institut gearbeitet und sogar das Innovation Lab einer Polizeibehörde beraten. Ein Fernsehredakteur rief regelmäßig an und gab ihr Aufträge, die darin bestanden, irgendwelche Krimis auf fachliche Korrektheit zu überprüfen. Tessa liebte Herausforderungen. Und im Grunde war klar, dass diese Art von Herausforderungen ihr nicht genügten. Ich wusste, dass sie einmal ein Jahr in Rumänien verbracht hatte, worüber sie sich konsequent ausschwieg. Zu ihrem Bekanntenkreis gehörte ein Gründungsmitglied des Chaos-Computer-Clubs, einige Schauspieler und auch ein paar Gestalten, die eher windig als illuster waren.

Besonders zu sein war bei Tessa keine Haltung, sondern ein Wesenszug. Manchmal glaube ich, dass sie glücklicher war als alle anderen. Eine diebische Freude, über den Dingen zu stehen, zu wissen, dass sie die Kontrolle hatte. Worüber auch immer. Vielleicht deswegen fühlte ich mich bei ihr vollkommen sicher. In meiner Fantasie sah ich sie mal mit weißem, mal mit schwarzem Hut – wie eigentlich jeder spannende Mensch neben einer netten eine böse Seite in sich trägt. Kein Wunder, dass die meisten CEOs Psychopathen-Eigenschaften aufweisen. Wer nicht wenigstens ein bisschen böse ist, wird ein ziemlich durchschnittliches Leben führen.

Aber kommen wir zurück zu Tessa und mir. Sie hatte natürlich recht: Seit ich klein war, wollte ich etwas Großes erschaffen. Es ging mir dabei weder ums Reichwerden noch das Erklimmen irgendeiner Karriereleiter. Mir schwebte das Ideal der Klassik vor, das »Wahre, Schöne und Gute«. Ich gebe zu, es klingt vermessen. Ich erinnere mich, dass ich als Sechsjährige ein neues Schreibheft eröffnete, das ich mit »Die Reise des Bären« betitelte. Mit erhabenem Eifer und Lamy-Füllfederhalter machte ich mich in Schönschrift daran, der Welt ein großes Werk zu schenken. Nach Seite drei fiel mir nichts mehr ein. Die Frustration des Scheiterns war heftig. Genauso meine Versuche am Klavier, als ich mich anschickte, dem kleinen Mozart gleich ein eigenes Musikstückchen zu erfinden. Es klang so durchschnittlich, dass ich kurz darauf beschloss, meine Klavierkarriere abzubrechen, um die Erkenntnis meiner Mittelmäßigkeit nicht weiter zu vertiefen.

Was meinen Drang nach Schöpfertum antrieb, ist mir erst später klargeworden. Schon als Kind, katholisch erzogen und zur Kommunion geschickt, misstraute ich der Idee einer transzendenten Instanz, der man allabendlich seine Sünden vorbeten sollte. Ich war mir sicher, dass niemand zuhörte. Statt des Bibel-Gottes kam mir Meister Hora aus meinem Lieblingsbuch Momo geeigneter für die Rolle des Allmächtigen vor. Wäre es nicht schön zu wissen, dass ein gütiger alter Mann in einem Haus in der Niemalsgasse uns unsere Zeit zuteilt? Und wir nach der letzten Stundenblume dahin zurückkehren, wo die Musik herkommt? Leider entwächst man den Fiktionen seiner Kindheit, und mit den Jahren hatte ich immer mehr das Gefühl, dass die einzige Chance, dem klaffenden Nichts hinter meiner Existenz irgendetwas entgegenzusetzen, die Kreation eines eigenen Werks war.

Ich studierte Psychologie und Philosophie, mit Bestnote, immerhin. Meine Eltern, Lehrer im Gymnasialdienst, hatten nur widerwillig zugestimmt – beides klang für sie so brotlos wie Germanistik oder Kunstgeschichte – doch da ein Familienfreund Psychologe mit gut laufender Praxis war, hatten sie ihren Segen gegeben. Nach dem Studium machte ich ein Zeitungsvolontariat, vermutlich um dort irgendetwas Bedeutungsvolles zu Papier zu bringen. Angesichts des Verdachts, dass man vorhatte, mich im Bereich »Regionales« unterzubringen, wechselte ich dann zu der Unternehmensberatung, die gerade im selben Verlag mit dem Abbau von Stellen beschäftigt war. Die Entscheidung ist vielleicht dadurch zu erklären, dass ich glaubte, aus meinem Bestnoten-Studium das Beste rausholen zu müssen und der Jobtitel »Junior Consultant« irgendwie sexy klang. Das Kofferpacken an Sonntagnachmittagen war es weniger. Zudem ließ sich die Erkenntnis nicht vermeiden, dass ich bei der Verschlankung von Unternehmensabläufen eher dem Nichts als der Bedeutsamkeit zuarbeitete. Nach einem Intermezzo als Start-up-Unternehmerin, aber darauf komme ich später noch, landete ich im Marketing eines Berliner Konzerns. Als ein alter Zeitungskollege anrief und fragte, ob ich an einer Kolumne mitschreiben wolle, mit der das Provinzblatt, bei dem er jetzt arbeitete, seine Leserschaft verjüngen wollte, sagte ich zu. Alle paar Monate durfte ich nun hier fünfhundert Wörter über ein Thema meiner Wahl schreiben. Dass es dafür keine Bezahlung gab, war mir egal.

Vermutlich ist der Grund, warum sich dann der Wunsch nach dem eigenen Werk mit Wucht wieder meldete und damit gewissermaßen der Auslöser dieser ganzen Geschichte: meine Mutter. Völlig unerwartet erlag sie einem Krebsleiden. Wie aus dem Nichts war der Krebs gekommen. Kein versöhnliches Abschiednehmen, kein friedvolles Rekapitulieren, nur ein kurzes Aufbäumen, Resignation, dann das Nichts. Neben dem Verlust, der mich fast aus der Bahn warf, erschien mir plötzlich meine eigene Endlichkeit unmittelbar greifbar. Ich hörte das Ticken der Uhr, sah vor meinem geistigen Auge Stundenblumen Blätter verlieren, und mein Kindheitsplan rief sich mit beißender Dringlichkeit in Erinnerung. Irgendetwas musste ich dem Nichts entgegensetzen. Gibt es eine Heilung von Vergeblichkeit? Ich beschloss ein Sachbuch zu schreiben und arbeitete zwei Jahre daran, neben der Arbeit. Abgeleitet aus meiner Diplomarbeit und Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern, schickte ich mich an, den Menschen unbekannte Wahrheiten hinter der weltgrößten Dating-App näherzubringen. Ich kontaktete eine Berliner Literaturagentin, die mir direkt absagte: Ich sei zu alt für ein Debut, zu schlecht vernetzt, um in irgendeine Talkshow eingeladen zu werden und vor allem ohne digitale Präsenz, auf der man irgendetwas hätte aufbauen können. Einen Blick in das Buchmanuskript hatte sie nicht geworfen. Ich warf einen auf ihre Homepage und stellte fest, dass ich ihr vermutlich besser gefallen hätte, wäre ich queer, trans, polyamor oder wenigstens politisch verfolgt gewesen. Hetero, weiblich, skandallos, mittelalt und weiß zu sein, war schlicht zu langweilig. Erfreulicherweise fand sich trotzdem ein Verlag für mein Buch. Der Verlagsleiter fand es hervorragend recherchiert, informativ und gut geschrieben. Als Titel wählte man Das Tinder-Prinzip, Kategorie Populäres Sachbuch.

Leider begab es sich, dass zeitgleich zu meinem, kurz vor der Frankfurter Buchmesse, auch folgender Titel am Buchmarkt erschien: Die Tinder-Bitch. Eine GNTM-Zehntplatzierte, die inzwischen als Influencerin tätig war, hatte in die Tasten gehauen und auf gut zweihundert Seiten ihre Tinder-Erlebnisse ausgebreitet, unterstützt von einer Ghostwriterin. Da auch zwei Herren aus der Unterhaltungsindustrie zu ihren Dates gehört hatten, über die sie pikante Details zu berichten wusste, fand sich die »Tinder-Bitch« kurz nach Veröffentlichung nicht nur auf Boulevardseiten wieder, sondern auch in Talkshows und in der Spiegel-Bestsellerliste. Da das Thema somit besetzt war, interessierte sich keine Redaktion mehr für mein Buch, und der Verlag nahm davon Abstand, der Angelegenheit Marketingbudget hinterherzuwerfen.

Zur Frankfurter Buchmesse, wo mein Verlag einen Stand unterhielt, ging ich trotzdem. Ich sah fast so gut aus wie auf meinem Autorenfoto und stolzierte trotzig auf Highheels an den langen Standreihen vorbei, vorbei an der Tinder-Bitch, die auf einer Bühne Interviews gab, vorbei an Tim Mälzer, der auf einem Podium Kochrezepte in die Tat umsetzte. An meinem Verlagsstand begrüßten mich zwei Praktikantinnen, die nicht wussten wer ich war, mir aber einen Kaffee anboten. Der Verlagsleiter hatte keine Zeit, er musste den wichtigsten Autor des Verlags bei Interviews begleiten. Ich setzte mich auf einen Hocker und wartete. Irgendwie glaubte ich wohl, dass noch etwas passieren würde. Dem war nicht so. Nach einer Stunde nahm ich ein Taxi zum Bahnhof und fuhr zurück nach Berlin.

Als im Büro die Sprache auf mein neu erschienenes Buch kam, war die Neugierde groß.

»Ich glaube, ich hab gestern dein Buch in der BILD gesehen!«, rief eine Kollegin begeistert, »kann das sein?«

»Das war nicht mein Buch, aber der Titel klingt so ähnlich …«, klärte ich auf.

»Ach so«, meinte sie enttäuscht und dann neugierig: »Und? Wieviel hast du schon verkauft?«

Ich zuckte die Schultern. Tatsächlich waren es zweihundert Bücher nach einem halben Jahr.

Immerhin begann ich den Buchmarkt zu verstehen. Was gut oder schlecht ist, darüber entscheidet der Erfolg. Sachbücher sollten widerstandslos lesbar, ihr Inhalt leicht verdaulich sein. Wer sich Künstler nennt, verströmt den Duft von unbezahlter Miete und Hartz Vier. Nur beim Titel Spiegel-Bestsellerautor nehmen die Leute Haltung an. Da Hochkultur tot ist und der »Intellektuelle« eine aussterbende Gattung, ist es besser, mit beidem nicht assoziiert zu werden. Wer in jahrelanger Arbeit ein geniales Werk verfasst, das sich nicht verkauft, erntet mitleidige Blicke und kann sich bestenfalls mit Literaturpreisen trösten. Große Literaten haben meist eine besondere Aura, etwas zerzaust Dahingeworfenes. Was an ihren abgewetzten Tweed Jackets und nicht gemachten Zähnen liegt. Bei manchen ist es natürlich ein Marketing-Trick wie bei Michel Houellebecq. Tatsächlich ist der wahre Künstler der, der es schafft, sein Werk spektakulär zu verkaufen. Wagemut und Geschick sind seine Geheimwaffen. Man denke an das Ekelspiel von Charlotte Roche. Oder diese Autorin, die sich als Künstlernamen den eines legendären Filmschaffenden zulegte. Hunderttausende luden sich ihren höchst durchschnittlichen Thriller runter, vermutlich im Glauben, das Werk einer Nachfahrin von selbigem zu lesen. Man sollte übrigens wissen, was gewisse Feuilletons für Kunst halten könnten. Den Zeitgeist durchschauen und leicht verkrasst darüber hinausweisen. Dabei insinuieren, man mache dies rein intuitiv. Gewinner im Kampf um kaufbereite Leser sind letztlich die, die es schaffen, durch Thesen, Trigger, Skandale und manchmal tatsächlich wundersame Glücksfälle ausreichend Aufmerksamkeit zu erzeugen, um irgendwie Einzug in Debatten oder Smalltalk zu erhalten.

Seien wir ehrlich, der Buchmarkt ist schlicht zu voll. Jeder will heute Autor sein, nicht einfach nur Leser. Autor seiner eigenen Geschichte, mit möglichst viel Publikum. Es autort an allen Ecken. Sind wir nicht alle Autoren? Früher wollte nur der Autor sich verewigen. Heute jeder Content Creator.

Vor Jahren, lange vor Veröffentlichung meines Buchs, hatte ich auf einer Party im Wedding einen recht bekannten Suhrkamp-Autor kennengelernt. Eine Party, die mir in Erinnerung blieb. Um mich herum Rollkragenpullis, verstrubbelte Haare und staubige Cordhosen, Vertreter der schreibenden Zunft, Leute die ich sonst nie traf, die sich selbst Schriftsteller nannten, was mir wie eine mythische Zuschreibung erschien, ein exklusiver Kreis von intellektuell Erwählten mit Zugang zu höheren Wahrheiten, und eben dieser Suhrkamp-Autor hatte mir bei einer Zigarette auf dem Balkon erklärt: »Autor zu sein ist eine immerwährende Demütigung.« Wieso, hatte ich damals gerufen, mit leicht lallender Stimme fürchte ich, denn die Obstbowle der Gastgeberin hatte ordentlich Umdrehungen, wieso, es gibt doch nichts Schöneres! Schreiben ist die schönste Tätigkeit der Welt, so ist es doch! Aber der Suhrkamp-Autor hatte mich nur milde amüsiert hinter seiner Hornbrille angesehen, wie man eben jemanden ansieht, der branchenfern und ahnungslos ist, dann geseufzt und gesagt: »Du wirst verstehen.«

Jetzt verstand ich. Und meine Laune war nach dem Flop des Tinder-Prinzips nicht die beste. Nach Tessas Meinung unerträglich. Um etwas dagegen zu unternehmen und damit es beim nächsten Buch besser laufen würde, sei nun der erste Schritt, mich berühmt zu machen. Mir war schleierhaft, wie sie es anstellen wollte, aber Tessa schien fest entschlossen. Sie trug mir auf, mir auch eigene Gedanken zu machen. Vor allem zu meinem Instagram-Account.

Hier ist zu erwähnen, dass ich tatsächlich einen Instagram-Account besaß. Ich hatte ihn vor Jahren angelegt, unter meinem Namen, Lotte Hohenfeld, und ich hatte auf dem Account Wolken gepostet. Nichts anderes. Ich liebe es Fotos von Wolken zu machen, Wolken sind das Schönste, was die Natur hervorbringt. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ihnen Gesichter zu zeichnen. Das menschliche Gehirn ist ohnehin darauf getrimmt, überall Gesichter zu erkennen, ob in Milchschaum, auf der Marsoberfläche oder eben in Wolken. Ich lud das Foto einer besonders schönen Wolke auf meinen PC und zeichnete in irgendeinem Zeichenprogramm mit digitalem schwarzem Pinsel ein lustiges Gesicht darauf. Dazu zwei kleine Ärmchen, mit denen die Wolke in der Luft zu fuchteln schien. Es sah niedlich aus. Und ich lud es auf Instagram hoch.

Irgendwie schien es den Leuten zu gefallen. Innerhalb weniger Tage erhielt das Foto über sechshundert Likes. Ich denke, das erklärt sich durch die Historie der Plattform. In den Anfängen ging es den Instagram-Mitarbeitern um Schönheit und Kunst. Emotionen standen im Vordergrund – Kreative sollten ohne Gatekeeper das präsentieren können, was sie schön und wertvoll fanden. Jeder sollte hier ein Stückchen Macht über sein Schicksal erhalten. Ganz offensichtlich war der noch junge Algorithmus damals auf Wahres, Schönes und Gutes konditioniert. Und er war meiner Wolke wohlgesonnen. Ich lud weitere Wolken hoch: sich den Bauch haltende Kugelwolken, schlecht gelaunte Regenwolken, zeternde Gewitterwolken, tänzelnde Schäfchenwolken. Innerhalb eines Jahres folgten mir rund zweitausend Leute. Irgendwann war meine Wolkenpassion abgeflaut, vielleicht weil ich jedes niedliche Gesicht das mir einfiel, gezeichnet hatte.

Ich muss dazu sagen, dass ich kein einziges Foto von mir selbst hochlud. Mein kaum genutztes Facebook-Account enthielt nur ein Profilfoto. Ein einziges Mal hatte ich dort ein weiteres Bild hochgeladen. Nach einer Silvesterparty, bei der ich im Minikleid laut lachend mit einem Glas Schampus dem neuen Jahr zuprostete. Am nächsten Tag hatten zwei Dutzend Leute das Foto gelikt. Und mir war es peinlich. Was genau war meine Botschaft? Dass ich eine laszive Feier-Bitch bin? Eine Neigung zum Alkohol habe? Dass ich mich selbst einfach unglaublich sexy finde? Sich zu präsentieren, nur um sich zu präsentieren ist letztlich vor allem eins: vulgär. Mit leichtem Ekel drückte ich »löschen«.

Etwas aus seinem Leben mit Freunden teilen, das war die Ursprungsidee, die Mark Zuckerberg zum Facebook-Gründer machte. Es klingt irgendwie lieb. Ich denke, es ist die menschliche Natur selbst, die aus den sozialen Medien das gemacht hat, was sie heute sind: Eine Plattform, um der ganzen Welt mitzuteilen, dass man einfach geil ist. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht verstehe. Und natürlich muss man differenzieren. Auf den sozialen Medien gibt es Selbständige, Köche, Comedians, Künstler, denen man ihre Sichtbarkeit von Herzen gönnt. Aber die bieten echte Inhalte, tragen ihre Kunst oder ihr Können vor und schreien nicht die ganze Zeit: Ich, ich, ich!

Ich glaube auch, dass es im Leben als Erstes um unseren Körper geht. Manche meinen ja, dass aus den Augen die Seele blickt. Aber das zeigt nur, dass sie die falschen Bücher lesen, um sich nicht aus dem Fenster zu stürzen. Weil es um den Körper geht, geht es um die Optik. Da ich attraktiv bin, ging ich immer schon davon aus, dass mir etwas Besonderes zusteht. Logisch, oder? Wenn wir in den Spiegel schauen, denken wir, dass für die Person, die uns da anschaut, eine bestimmte Art Leben irgendwie angemessen wäre.

Leben wir nicht alle mit einer geheimen Fantasie über unser künftiges Leben? Wir erdenken uns einen Ort, an dem wir wohnen, eine Tätigkeit, die uns liegt und die wir dort verrichten, im Idealfall begleitet von der Geborgenheit durch eine große Liebe. Vielleicht ist es ein Häuschen im Grünen? Wo wir dem Rauschen des Waldes lauschen, und von wo aus wir unsere nächste Lesung als international erfolgreiche Bestsellerautorin vorbereiten. Wie auch immer unsere persönliche Fantasie aussieht, seien wir ehrlich: ohne sie können wir nicht leben. Es muss ein künftiges Leben geben, auf das wir uns freuen können.

Vielleicht ist es auch nur eine Ideal-Version des eigenen Lebens, um die es hier geht. Wir malen uns aus, voll heimlicher Freude und Genuss, wie es in einer idealen Welt für uns laufen könnte, hätte laufen können, vielleicht noch laufen wird? Das Ich im Reich der Wünsche, nur einen Wimpernschlag entfernt, irgendwie realistisch, nur nicht materialisiert. Wer bitte hält es aus, den ganzen lieben, langen Tag in seiner trivialen, glitzerfreien Realität zu verbringen? Die Angebote der Realität sind ziemlich ernüchternd.

Als diese Geschichte losging, war ich neununddreißig. Ende neununddreißig, genauer gesagt, aber egal, immer noch neununddreißig. Ein schönes Alter, wie ich finde. Die Energie reicht für durchtanzte Nächte im Berghain, die Haut ist straff, die Hormone gütig, der interessierte männliche Blick vorhanden und dem Ego schmeichelnd. Und ja, ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass die Welt noch irgendetwas Besonderes für mich bereithielt. Optimismus wird ja evolutionär begünstigt. Nur hoffnungsvoll in die Zukunft blickende Steinzeitmenschen verließen überhaupt ihre Höhlen. Aber mir war klar: die Fantasien über mein künftiges Leben, der Optimismus, aus dem sich mein Elan speiste, würden sich bald als das entpuppen, was sie waren: Wunschdenken. Noch war mein Gehirn in der Lage, Illusionen den Anstrich von Realität zu geben. Ehe und Nachwuchs interessierten mich wenig. Kinder zu zeugen und damit neues Leben ungefragt in Existenz zu bringen, erschien mir geradezu egoistisch. Existenz ist mühsam, wer bitte unterwirft sich freiwillig den Unannehmlichkeiten der Existenz? Insbesondere der menschlichen mit der Bürde des Denkens und Wissens. Es gibt keinerlei Beweis, dass Existieren dem Nicht-existieren vorzuziehen sei. Schlimm jedoch ist in jedem Fall das Wissen, irgendwann nicht mehr zu existieren. Verrückt, aber so ist es halt.

Mal ehrlich: Kind sein – prima, die geilste Zeit überhaupt. Aber dann? Erst glaubt man an Wunder, an Magie und den Weihnachtsmann, dann brät die Realität einem eins über und bald wird die alles entscheidende Frage: »Wo kriege ich Drinks her?«

Nachwuchs- oder Torschlusspanik lagen mir also fern, dafür spürte ich etwas anderes: Erfolgspanik. Der nun häufig aufkommende Gedanke an den Tod verstärkte in mir das Gefühl, dass ich meinem Leben, das ja nun mal da war, noch etwas abtrotzen musste. Und der Ansporn wuchs, dies so bald wie möglich zu tun.

Einmal meinte Tessa lachend, vielleicht werde mein Tinder-Prinzip ja nach meinem Tod zum Verkaufsschlager. Meinem Ableben auf die Sprünge zu helfen sei damit unabdingbar. Doch es gibt keinen Franz Kafka, der auf Wolke Sieben sitzt, sich zufrieden die Hände reibt und freut, dass nun nach lebenslanger Nicht-Beachtung doch noch jeder ehrfürchtig seinen Namen nennt. Selbst sollten Geister existieren und auf Wolken sitzen: über die Botenstoffe Dopamin und Endorphin dürften ihre feinstofflichen Hüllen wohl kaum verfügen. Dass heute Tausende latent depressiver GenZler seine Zitate auf TikTok teilen, geht dem Franz Kafka-Geist garantiert am Arsch vorbei.

Insofern wurde es höchste Zeit für mich. Nur im Leben selbst lässt sich dem Leben etwas abtrotzen. Die Mittel, die dafür nötig waren, sollte ich noch kennenlernen.

Kapitel 3

Ich traf mich mit Freundinnen bei den Hackeschen Höfen zum Abendessen. Claudia ist Dermatologin mit eigener Praxis, wo ich sie auch kennenlernte. Eva ist Grafikdesignerin, ich traf sie vor einigen Jahren auf einer Vernissage, die wir gemeinsam sofort wieder verließen, weil es nur Ökowein und alkoholfreien Sekt gab.

Claudia ist eine tolle Ärztin, sehr kompetent, dabei zusatzqualifiziert für alle möglichen Beauty-Behandlungen, die sie mit neuesten Gerätschaften in ihrer Altbau-Praxis in Charlottenburg anbietet. Über mangelnden Zulauf kann sie sich nicht beschweren, dennoch ist sie unzufrieden. Claudia würde gerne wie Barbara Sturm mit einer eigenen Kosmetiklinie durchstarten. Gute Cremes zusammenzumischen, bessere als die von Frau Sturm natürlich, sei überhaupt kein Hexenwerk, meint sie. Doch dafür braucht man Investoren, und damit die anbissen, musste Claudia erstmal zur Marke werden. Zufriedene Patienten helfen da wenig. Und so verbrachte Claudia die Abende und Wochenenden mit der Pflege ihres Social Media-Auftritts: Videos von Claudia bei der Patientenberatung, Claudia beim Vorstellen der neuesten Behandlungsmethoden, Claudia beim Ausprobieren neuer Produkte. Das Ganze zusammenschneiden, mit Musik unterlegen, zwischendurch ein Tänzchen mit den Praxismitarbeitern für Tik-Tok. Eigentlich ein Fulltime-Job. Die Videos waren gut. Allerdings nicht so gut wie die einer Dr. Emi, die in Berlin bereits im Bereich mehrerer Hunderttausend Follower unterwegs war. Claudias Instagram stagnierte bei zweitausend. »Was ich brauche, ist ein Wunder«, seufzte sie manchmal. Was sie damit meinte, war, dass ein Hollywoodstar sich zufällig in ihre Praxis verirren sollte oder ein Anruf von SAT1, dass man eine neue Beauty-Expertin fürs Frühstücksfernsehen benötige. Eva und ich pflegten dann zu sagen, dass sie doch alles habe: eine Bombe laufende Praxis, einen tollen Ehemann, eine süße kleine Tochter. Dafür würden andere töten, oder? Claudia pflegte dann vage zu nicken.

Eva hat Grafikdesign studiert, nach einer Festanstellung ist sie nun seit einigen Jahren selbständige Künstlerin. Ihr Stil erinnert an Keith Haring: bunt, verspielt, gute Laune garantiert. Doch um die Miete und das eine oder andere Chanel-Täschchen zahlen zu können, dreht sich Evas Job primär ums Marketing. Viel Ausgehen, möglichst in teure Locations, um Klienten mit dem nötigen Kleingeld für Kunst aufzutreiben; gute Kontakte zu lokalen Society-Magazinen pflegen; hier und da Charity-Events mit eigenen Werken ausstatten. Und natürlich dabei immer höchst appetitlich aussehen. Auch Eva wartete noch darauf, dass Brad Pitt zufällig bei einem Berlin-Besuch in ihr kleines Atelier spazierte, ein Bild kaufte und ihr den großen Durchbruch bescherte.

Wir saßen also im Restaurant und aus irgendeinem Grund kam die Sprache wieder auf mein Buch.

»Was macht das Tinder-Prinzip, Lotte? Wieviel hast du jetzt verkauft?«, fragte Eva und rührte in ihrer Kürbiscremesuppe.

»Keine Ahnung«, zuckte ich die Schultern. Tessa hatte mir eingeimpft, dass es unsexy ist über Misserfolge zu berichten.

»Ich weiß auch noch nicht, ob ich bei dem Verlag bleibe. Ich habe eine neue Managerin.«

»Wow«, sagte Eva, und auch Claudia schien beeindruckt.

»Ich wusste gar nicht, dass du eine hattest?«

»Hatte ich auch nicht, die ist ja neu.«

»Und, kennt man die?«

»Nein, denke nicht.«

»Hier aus Berlin?«

»Nein. Es ist eine Amerikanerin.«

Natürlich war das eine Lüge. Tessa war meine neue Managerin, aber sie hatte mir aufgetragen zu verbreiten, ich hätte nun ein Management in Amerika.

»Ist ja besser, sich etwas internationaler aufzustellen«, fuhr ich fort und setzte dabei einen weltgewandten Blick auf, »der deutsche Markt ist ja eher provinziell. Bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt.«

Ich war selbst beeindruckt, wie souverän mir der Blödsinn über die Lippen kam.

Ich merkte, dass Eva und Claudia mich mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen betrachteten. Misstrauen, dass ich mich auf einer geheimen Erfolgsspur befinden könnte. Aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein.

Wir setzten unser Essen fort und schwiegen eine Weile. Frauenfreundschaften sind ja fragile Konstrukte. Unter der Oberfläche können Haarrisse zu winzigen Eiterbeulen werden, die latente Spannungen erzeugen. In unserem Fall war kürzlich Folgendes vorgefallen: Eva und ich hatten in einer Bar ein hohes Tier von ProSieben kennengelernt. Der Kerl war nett und der Zufall wollte es, dass er mich attraktiv fand. Was folgte waren zwei Dates. Beim zweiten, bei dem eigentlich schon klar war, dass zwischen uns kein Funke übergesprungen war, nahm er mich mit auf die Party eines TV-Senders. Und es gab sogar ein Foto von uns an irgendeiner Fotowand. Irgendwie hatte Eva ein Problem damit. Sie schien mir erstens übelzunehmen, ihr das Date weggeschnappt zu haben und zweitens, dass ich das hohe Tier nicht bei der Stange hielt. Schließlich hätte man ja auf weitere TV-Events mit ihm gehen können. Kurz nach dieser Episode saßen Eva, Claudia und ich im Borchardt zum Abendessen. Am Tisch neben uns nahm eine Runde junger Leute Platz, unter ihnen eine Schauspielerin. Man kannte ihr Gesicht aus einer Vorabendserie, nennen wir sie Sandra. Irgendwann musste ich auf Toilette, und als ich von dort wiederkam, waren Eva und Claudia verschwunden. Auf dem Tisch lag ein Zettel »Sind mit Sandra ins Royal vorgegangen! Bis gleich.« Einen Moment war ich sprachlos. Dann nahm ich meine Jacke und machte mich auf zum Royal. Im Royal war eine Party. Der Türsteher erklärte mir, dass man hierfür eine Einladung brauche. Und nein, auf meinen Namen sei kein Bändchen hinterlegt.

Für derartige Ereignisse eine Aussprache zu verlangen, führt zu nichts. Es sei denn man ist bereit, Eiterbeulen platzen zu lassen und sich ständig neue Freundinnen zu suchen. Die Menschen sind, wie sie sind, ich habe es längst akzeptiert. Letztlich sind Freundinnen gute Bekannte, mit denen ich ab und an gerne Zeit verbringe. Mal ehrlich, wie kommen Freundschaften überhaupt zustande? Der Hauptgrund, warum zwei Menschen sich befreunden, ist doch, dass man sich zufällig über den Weg läuft, feststellt, dass es passt mit Coolness, Optik und Humor, und zack, man ist befreundet. Ich meine, man veranstaltet ja keinen Auswahlwettbewerb, in dem man genauer eruiert, wer der andere ist und ob man wirklich harmoniert. Manche schwafeln gerne, das Schicksal hätte sie zusammengeführt, dabei sind es nur die gleichen Saufgewohnheiten oder ähnlich viele Instagram-Follower.

Ich beschloss, die Sache nicht weiter zu kommentieren.

»Auf jeden Fall finde ich cool, was du alles so machst, Lotte«, sagte Claudia, als wir beim Nachtisch waren, »dass du einfach mal so ein Buch geschrieben hast, Respekt.«

»Danke«, lächelte ich.

»Finde ich auch«, nickte Eva, »du machst einfach immer weiter. Weißt du noch dein Start-up damals? So ein Schlag ins Gesicht. So eine Demütigung. Trotzdem wirfst du die Flinte nicht in Korn.«

Ich nahm einen Schluck Wein.

»Scheitern ist eine wichtige Erfahrung«, erklärte Claudia und blickte wissend, »Scheitern gehört einfach zum Leben. Auch Umwege erweitern unseren Horizont!«

Später auf dem Weg nach Hause dachte ich nach. Witterten Eva und Claudia, dass mein Buch ein Flop gewesen war? Sah man es mir an der Nasenspitze an? Und warum musste Eva die alte Startup-Geschichte auf den Tisch bringen?

Scheitern ist keine wichtige Erfahrung. Scheitern ist das Allerletzte. Tessa hatte recht: nie darüber reden.

»Klar wollen die Leute hören, dass du scheiterst«, hatte sie mir erklärt, »nicht, weil sie Mitleid haben, keineswegs. Weil sie sich dann besser fühlen! Sozial abwärts gerichteter Vergleich, ein echter Endorphin-Booster!«

Mein Start-up war eine Dating-App gewesen. Die Idee kam mir während meines Jobs bei der Unternehmensberatung und irgendwann warf ich diesen hin, um mich ganz der Sache zu widmen. Sehr zum Entsetzen meiner Eltern. Ich trieb Geld von zwei Investoren ein, engagierte einen Programmierer. In einem hippen Co-Working-Space mit lustigen Möbeln aus Europaletten gingen wir ans Werk. Wir nannten die App »Coffee-Date«. Wer sie runterlud, musste einen psychologischen Test ausfüllen, ein paar Angaben zu sich machen, ein kurzes Videostatement und schon ging es los. Die App funktionierte situativ: ging man z. B. durch Berlin Mitte, ploppte eine Nachricht auf, wenn ein anderer passender App-Nutzer in der Gegend war. Innerhalb sechzig Sekunden war zu entscheiden, ob man sich mit ihm oder ihr auf einen Kaffee treffen wollte. Im nächstgelegenen Café, das auch direkt angezeigt wurde. Kennenlernen spontan. Kein stundenlanges Swipen im Tinder-Supermarkt, kein virtuelles Shoppen nach One-Night-Stands. Einfach nur einen Kaffee. Start-ups zeichnen sich durch eine innovative Idee aus. Meine war, etwas Schönes und Reines zurück in die Dating-Welt zu bringen. Für den Businessplan machten wir eine Umfrage unter jungen Leuten: sogar die fanden das Konzept super. Und gibt es etwas Konsensfähigeres als Kaffee?

Mehr als achtzig Prozent aller Start-ups scheitern innerhalb von drei Jahren. Wir waren nach zwei am Ende. Es gelang uns nicht, »Coffee-Date« populär genug zu machen, um eine kritische Masse an Usern zu erreichen. Die Blogger, die unsere App promoteten, verlangten vierstellige Summen, bald war vom Investorengeld nichts mehr übrig. Als dann in der »Höhle der Löwen« drei Jungs mit einem ähnlichen Konzept auftauchten, wusste ich, dass der Drops gelutscht war. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Unser Haufen war zu klein.

Scheitern ist nicht sexy. Ein Jahr mit Arbeitsstunden bis in die Nacht, peinliche Telefonate mit den Investoren, ein abzuzahlender Kredit. Dahinter das große Nichts. Ich nahm einen Angestelltenjob bei einem Konzern im Marketing an. Der Spießer in mir verlangte Ruhe und Sicherheit.

Es dauerte eine Weile, bis ich über die Sache hinweg war. In der Zeit lernte ich Tessa in besagter Bar in Pankow kennen. Ich spürte, dass es nicht meine Schuld war, dass ich gescheitert war. Aber wessen dann? Ich las Interviews mit Whitney Wolfe Herd, der Gründerin von Bumble, der zweitgrößten Dating-App weltweit. Sie erklärte, eigentlich könne es jeder schaffen. Man müsse nur herausfinden, wofür man brennt, und wenn man darin gut sei, ließe sich alles in ein erfolgreiches Geschäft verwandeln. Was für ein Bullshit. Schon Warren Buffett sagt: Per Eizellenlotterie werden wir in ein Leben geworfen, was folgt ist eine Abfolge von Entscheidungen und Schicksalswendungen, stark getrieben von Zufall und Biologie. Was konnte ich dafür, dass ich nicht das Glück gehabt hatte, wie Whitney mit zwanzig zufällig die Jungs von Tinder getroffen zu haben? Um dann später mit Hilfe der Millionen eines befreundeten Unternehmers und dem damals noch neuen Motto »female empowerment« durch Bumble zur Milliardärin zu werden?

Wenn ich mit Tessa darüber sprach, nickte sie wissend. Ja, so sei das Leben. Es gebe nur eins zu tun: dem Schicksal in den Arsch treten.

Kapitel 4

Am nächsten Morgen rief Tessa an. Sie brauche noch eine Woche, dann könnten wir loslegen. Ich fragte, wofür genau sie diese Woche benötigte, aber statt es zu verraten, erteilte sie mir einen Arbeitsauftrag: ich solle ab heute täglich mindestens zwei Stunden auf Instagram verbringen, um genau zu verstehen, was da abging.

Ich gebe es ungern zu, aber seit meinem Start-up-Flop war ich häufig auf Instagram. Der Erfolg anderer Leute war meine heimliche Obsession geworden. Wie ein verletztes Tier aus seiner Höhle beobachtete ich das Leben derer, die es geschafft hatten: Tijen Onaran, Digitalunternehmerin; Lea-Sophie Cramer, Gründerin eines Online-Sexshops; Influencerinnen, die früher ihr Gesicht schminkten, aber heute Unternehmerinnen waren. Erfolgsmeldungen in Dauerschleife. Ich selbst postete weiterhin nichts, meine letzte Wolke hatte ich vor mehreren Jahren hochgeladen.

Mein Bürojob bot keine echten Erfolgserlebnisse. In großen Unternehmen ist Selbstverwirklichung ohnehin ein Trugschluss. Früher baute man ein Haus oder bestellte sein Feld. Heute bedient man ein CRM-System oder managt eine interne Schnittstelle. Ich wusste, würde ich tot von meinem Bürostuhl kippen, wäre der erste Gedanke meines Chefs: um Gotteswillen, welcher Trainee übernimmt ihr Portfolio?

Abends nach der Arbeit saß ich nun wie Tessa angeordnet hatte mehrere Stunden mit meinem iPhone im Sessel und scrollte durch die sozialen Medien. Für Erfolgreiche ist Instagram ein Segen. Die Cleveren unter ihnen öffnen die App nur, um etwas Aktuelles von sich zu posten und schließen sie direkt wieder. Schließlich ist Social Media schlecht für die mentale Gesundheit. Am nächsten Tag, wenn sie die App wieder öffnen, freuen sie sich dann an den Tausenden Views und Likes, während die Nicht-Erfolgreichen, die ihnen obsessiv folgen und sich ihr Zeug zwischenzeitlich reingezogen haben, furchtbar mies drauf sind.