Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

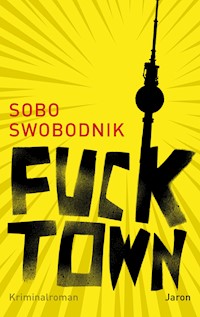

- Herausgeber: Jaron Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Rebellinnen. Die Berlin-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Ein verdeckter Ermittler, der mit sich selbst und seinen Süchten beschäftigt ist. Eine Kommissarin, die in Therapie muss. Eine Kriminalpsychologin, die auf die Kommissarin steht. Drogendealer. Stricher. Eine ermordete Prostituierte. Eine erwürgte polnische Altenpflegerin. Ein Psychopath, der seine Mutter pflegt. Islamisten, die einen Anschlag planen. Der Verfassungsschutz, der ihn verhindern will. Und die FUCKTOWN eben, in der das alles passiert. Die alles geschehen lässt. Vier Jahreszeiten lang. Und sich wundert. Einfach nur wundert …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sobo Swobodnik

FUCKTOWN

Kriminalroman

Jaron Verlag

SOBO SWOBODNIK arbeitet intermedial in den Grenzbereichen und Schnittstellen von Film, Literatur und bildender Kunst. Er schreibt Bücher und Texte, macht Filme und Bilder, wohnt in Berlin und lebt zeitweise auch in Parallelwelten, über die er Bücher schreibt und Texte, Filme macht und Bilder. Er hat keinen Hochschulabschluss, dafür erhielt er zahlreiche Förderungen, Preise und Stipendien.

Netz-Kunst-Kampagne zum Buch:

www.instagram.com/fucktown_berlin

Sämtliche Figuren dieses Romans sind frei erfunden.

Der besseren Lesbarkeit halber schreiben wir den Genitiv von Bu mit Apostroph.

1. Auflage 2022

Jaron Verlag GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

www.jaron-verlag.de

Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin

Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona

Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

ISBN 978-3-95552-058-8

»… diese verfickte Stadt bringt euch noch um …«

Graffito an einem Bretterzaun am Holzmarkt, in unmittelbarer Nähe vom Kater Blau in Berlin-Friedrichshain

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Stadt

Ich bin die Stadt

Frühling

Bringfried

Bu

Böhmischer Platz, Rixdorf, Neukölln

Bringfried

Mechthild

Bringfried

Kottbusser Tor, Kreuzberg

Mechthild

Checker

Bu

Florian Dietrichs

Bu

Mechthild

Habibi

Lichtenberg

Bu

Katrin zur Mühlen

Bu

Mechthild

Bu

Checker

Mechthild

Görlitzer Park, Kreuzberg

Florian Dietrichs

Bu

Bringfried

Checker

Kranoldstrasse, Neukölln

Katrin zur Mühlen

Habibi

Mechthild

Phem

Luisa Verhaag

Paul-Lincke-Ufer, Ohlauer Strasse, Kreuzberg

Bu

Ich, der Müll und das Verbrechen

Sommer

Bringfried

Tempelhofer Feld

Mechthild

Bu

Bringfried

Habibi

Florian Dietrichs

Mechthild

Luisa Verhaag

Rummelsburger Bucht, Friedrichshain

Checker

Mechthild

Bu

Bringfried

Mechthild

Bringfried

Mechthild

Luisa Verhaag

Florian Dietrichs

Checker

Gropiusstadt, Neukölln

Bu

Habibi

Bu

Bringfried

Ich, die Stadt, und alles Andere

Herbst

Youssef

Mechthild

Bu

Comenius-Garten, Neukölln

Katrin zur Mühlen

Luisa Verhaag

Bu

Agnieszka

Bringfried

Kurfürstendamm, Charlottenburg

Mechthild

Flughafen BER

Bu

Mechthild

Bringfried

Bu

Florian Dietrichs

Heideglühen, Wedding

Bu

Der General

Katrin zur Mühlen

Bu

Habibi

Luisa Verhaag

Florian Dietrichs

Katrin zur Mühlen

Checker

Pemke

Agnieszka

Bringfried

Potsdamer Platz, Tiergarten

Bringfried

Bu

Habibi

Mechthild

Bu

Wir sind Stadt und ich, die Stadt, bin Nichts

Winter

Habibi

Alexanderplatz, Mitte

Luisa Verhaag

Benedikt Stadelmaier

Bu

Mechthild

Bu

Habibi

Florian Dietrichs

Bu

Raimund

Florian Dietrichs

Bu

Habibi

Benedikt Stadelmaier

Katrin zur Mühlen

Bu

Florian Dietrichs

Luisa Verhaag

Mechthild

Stadt

STADT

Stadt sind Zahlen. Fakten. Statistiken. Haushaltspläne. Und Menschen. Ach ja, auch Menschen.

Ich habe 3,6 Millionen Einwohnerinnen. 32,5 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund. 8,1 Prozent ist die Arbeitslosenquote. 13 Millionen Touristinnen kommen im Jahr.

Ein Bruttoinlandsprodukt von 130 Milliarden. Schulden von 57 Milliarden.

Die Stadtplanung und der Städtebau sind die großen Zampanos der Stadt.

Damit die Stadt funktioniert, sind Stadt- und Verkehrsplanung die Steckenpferde. Bebauungs- und Flächennutzungspläne überfluten die Stadt inflationär.

Die optimale Abstimmung von privat, kommerziell und öffentlich genutzten Flächen, Gebäuden und Einrichtungen muten Heilsversprechen an.

Für die Stadtentwicklung sind Stadtentwicklungspläne zuständig.

Sie sollen die Zukunft der Stadt organisieren und lenken.

Was in meinem Fall keineswegs funktioniert.

Oder völlig in die falsche Richtung geht.

Und die Stadt an die Wand fährt.

Die Steckenpferde lahmen, die Zampanos sind Aufschneider, die Heilsversprechen bringen Unheil, und die Nutzungspläne sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind.

Die Stadt kackt ab.

Die Stadt ist kriminell.

Die Stadt sind 520.500 Straftaten im Jahr.

Davon 3.770 Sexualdelikte und 91 Morde.

61.400 Fälle von Raubstraftaten, Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigungen und Stalking.

228.000 Diebstahldelikte und 92.500 Betrugsfälle.

8.600 Wohnungseinbrüche.

4.200 Raube und räuberische Erpressungen.

2.550 Mal Widerstand gegen die Staatsgewalt.

16.100 Rauschgiftdelikte.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 700 Millionen Euro im Jahr.

Dabei gibt es 138.000 Tatverdächtige.

Die Aufklärungsquote liegt bei 44 Prozent.

Die Stadt ist Chaos.

Baumelt an der kurzen Leine des Kapitals.

Ist Konkurrenz und Verbrechen.

Aggression und Gewalt.

Abgrund und Untergang.

Die Stadt ist der letzte Scheiß.

Beschissene Lüge. Beschissener Betrug.

Die Stadt ist Tod.

Die Stadt bin ich. (Und das, wovon ich erzähle.)

ICH BIN DIE STADT

FRÜHLING

Irrtum. Alles beginnt mit einem Irrtum. Nein, es ist nicht wirklich Frühling. Es sieht nur so aus. In Teilen hat man den Eindruck, der Frühling wäre eingetroffen, weil ein paar zuvor noch verschlossene mickrige Blüten im Comenius-Garten in Neukölln glauben, sich jetzt öffnen zu müssen. Auch da beginnt es schon mit einer Täuschung. Auch da ist es nicht so, wie es scheint. Oberfläche, eindimensional, dahinter steht noch immer der grausige Winter. Mit seinen in diesem Jahr besonders vielen Grippetoten. Die Toten, dahingerafft vom Fieber, sind verscharrt, und kalendarisch liegt der Mörder hinter uns. Der Matsch ist von den Straßen verschwunden. Die dicken Pullover sind eingemottet. Die langen durch kurze Unterhosen ersetzt. Die ersten Blüten, und nicht nur die im Comenius-Garten, gehen auf. Es liegt ein frühlingshafter Geruch über mir, der Stadt, der an Aufbruch erinnert. An Neuanfang. An Besserung. Wenngleich sich auch der Gestank von Hundescheiße perfide darunter mischt – wie immer unter alles mischt –, als Verdikt des Bestehenden, des Andauernden. Hier erinnert alles immer an Hundescheiße. Es gibt Straßen, vor allem in Neukölln nahe der Sonnenallee, durch die man geht und das Gefühl hat, man spaziere durch den prall gefüllten Darm eines Deutschen Schäferhunds. Der Gestank, der Dreck, der Müll, der Abfall überziehen die Stadt, mich, wie ein ekliger und unheilbar scheinender Hautausschlag. Ein Hautausschlag, der sich von der Oberfläche in die Tiefe frisst, unter die Haut, und langsam und genüsslich alle Organe verschlingt.

Es ist jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr eine Illusion, die schnell zerstört wird. Im März tauchen die ersten Anzeichen von Frühling auf. Im April dann Hagel. Im Mai Schnee. Dann die Sonne, die verarschend vom Himmel provoziert. Es ist kein Aufbruch, es ist kein Neuanfang, es ist die Wiederholung des Immerselben. Kälte verbeißt sich in den Gliedern, den zu luftigen Klamotten trotzt der Frühling. An Sommer ist noch gar nicht zu denken. Der Sommer ist so weit weg, wie ich, die Stadt, von der Normalität einer ganz normalen deutschen Großstadt entfernt bin, sagen wir Hamburg, München, Frankfurt, meinetwegen auch Stuttgart. Ich bin der Ausnahmezustand, jeden Tag von Neuem. Und das seit Menschengedenken. Kein Wunder, dass die gewöhnlichen Bewohnerinnen permanent ins Gras beißen und unzählige Leichen meinen Weg pflastern. Nur der Abschaum, die Ausgestoßenen finden hier ein Zuhause, in dem sie sich wohlzufühlen scheinen, etwas, das für sie euphemistisch nach Heimat klingt.

Ich sehe diese armseligen Kreaturen und weiß, sie können nur hier leben, hier in mir, in dieser kaputten Stadt, mit ihrem kaputten Leben, und nirgendwo anders. Ich sehe ihnen an, wie sie leiden, wie sie verkümmern, wie sie an mir zerbrechen und zugrunde gehen. Ich bin ein Krebsgeschwür, eine eitrige Wunde, die an den Rändern verschorft, aus der die Kranken, die Verwundeten trinken, die Armseligen, die Verrückten, die Wahnsinnigen, die mir, dieser Stadt, nicht entkommen, die an mir hängen wie Junkies mit geschürzten Mündern an ihren entzündeten Venen.

Nur die gut gelaunten Touristinnen aus aller Welt scheinen hier für die Stunden ihres Aufenthalts glücklich. Weil sie von mir wieder weg können, weil sie nur an der Oberfläche dümpeln und nicht in meinen Abgrund gezogen und verschlungen werden. Für sie ist der Darm des Deutschen Schäferhunds ein Teil der groß angelegten, von den Berliner Festspielen inszenierten und von Jonathan Meese und seiner Mutter realisierten Immersion, bei der die hochsubventionierten Herrschaftskünstlerinnen mit ihrer preislich astronomischen Kunst auf die bankrotte Realität treffen. Wo die Realität der Kunst in den Arsch tritt, dass der Schäferhund-Darm platzt und es für alle anderen, für die Immersion nur ein Wort ist, das sie nicht einmal aussprechen können, geschweige denn verstehen, einfach nur bestialisch stinkt, in den Straßen von Neukölln in der Nähe der Sonnenallee.

An den Gestank gewöhnen sie sich, diese Kaputten. An die Sprachlosigkeit nicht.

Ich gebe diesen Ausgestoßenen, diesen Kranken und Verrückten eine Stimme, sie sprechen durch mich. Ohne mich wären sie tot. Mit mir sind sie ein Teil vom desaströsen Ganzen. Wie der Himmel über mir in der Nacht. Sterne, die mahnend wie entzündete Augen auf mich herunterblicken. Der Fernsehturm, der emporragt und rote Signale in die Nacht hinaussendet, die niemand verstehen will, obgleich sie doch eindeutig zu erkennen sind. Sie künden das Unheil an, das immerzu wiederkehrende Unheil, an dem alles zugrunde gehen wird.

BRINGFRIED

Ich beobachte ihn schon lange. Er ist einer von vielen. Einer, der exemplarisch für die vielen verlassenen Seelen steht. Einer, der unscheinbar wirkt, aber auffällig in sich selbst versteckt haust. Er versucht den Eindruck zu erwecken, als wäre er gar nicht da. Als lebe er nicht hier, bei seiner Mutter in dieser Stadt, sondern versteckt woanders – hinterm Mond, am Ende der Welt, im dunklen Schrank zum Beispiel –, wo ihn niemand sieht, vermutet oder aufspürt. Er hat Angst vor mir, der Stadt, vor seiner Mutter, vor dem Leben. Und ein bisschen auch vor sich selbst. Dabei ist er ein Verlierer. Das war er von Anfang an. Aber seine Verlorenheit geht ihm zunehmend auf die Nerven. Ich weiß, er kämpft mit sich, jeden Tag kämpft er mit sich selbst. Ich weiß auch, dass er den Kampf verlieren wird. Vielleicht noch nicht jetzt, aber bald. Ganz sicher. Er ist einer, der letztlich immer verliert, auch wenn er sich noch so sehr dagegen wehrt.

Er könnte aufs Land ziehen, nach Brandenburg, in die Uckermark, irgendwohin, wo er dem ganzen Müll, der Verwahrlosung, der Verrohung und dem Laster nicht mehr ausgesetzt wäre. Er könnte sich entziehen, wegschauen, weggehen. Kann er nicht.

Seine Mutter Brigitte hält ihn hier fest. Er muss sich um sie kümmern. Sie ist bettlägerig, herrschsüchtig und er ihr völlig ausgeliefert. Ihre Rente hält ihn am Leben. Die Pflegestufe der Krankenkasse ermöglicht ihm ein dürftiges Auskommen. Dabei ist der Preis, den er dafür zahlt, hoch, vielleicht zu hoch. Er ist ohne seine Mutter nichts, zumindest gibt sie ihm das permanent zu verstehen. Seine Mutter bestimmt. Schon immer. Über ihn und sein Leben. Von Geburt an. Er als Sohn ist von ihr versklavt. Er als Sohn ist nichts ohne sie. Das jedenfalls vermittelt sie ihm, tagtäglich, sein Leben lang schon.

Außerdem, und das weiß er selbst nicht so genau, scheint das alles in ihm zu sein: der Müll, die Verwahrlosung, die Verrohung und vor allem das Laster. Es ist tief in ihn eingeschrieben, wird in ihm festgehalten, wächst, gedeiht und kann nicht heraus. Er selbst hindert sich daran es herauszulassen. Das wiederum quält ihn am meisten. Ohne dass ihm das bewusst wäre. Hätte er eine Psychiaterin, eine Psychotherapeutin einmal die Woche für fünfzig Minuten vielleicht, wüsste er es. Er hat keine Psychiaterin. Er hat niemanden außer seiner Mutter Brigitte. Aber auch die weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist sein unbekanntes Geheimnis, das er mit sich herumträgt wie die Büchse der Pandora, auf dem Rücken unter die Jacke geschnallt. Es fällt ihm immer schwerer, die Büchse verschlossen zu halten. Sie drückt von hinten, drückt ihn nieder und lastet auf ihm, als wäre sie ein Sack voller düsterer Gedanken, dreckigen Kartoffeln gleich. Um den anschwellenden Trieb in sich zu ersticken, muss er die Hände um den Hals des Lasters anderer legen. Um nicht transgeschlechlichen Thai-Nutten zu verfallen, muss er transgeschlechtliche Thai-Nutten beseitigen. Um nicht der Angst vor den Arabern zu erliegen, muss er die Araber erlegen. Um sich nicht von den stinkenden Pennern die Lust auf stinkende Ärsche schmackhaft zu machen, muss er in selbige hineintreten. Um sich nicht den Drogen konsumierenden, hübschen Hipstern an den Hals zu werfen, muss er ihnen den Hals umdrehen. In Gedanken zumindest. Alles nur in Gedanken, im Jugendbett, in seinem seit der Kindheit unveränderten Zimmer während schlafloser Nächte. Da fluten dann diese bösen Gedanken seinen Kopf. Immer wieder und immerzu schnürt er die Schuhe und bleibt dann doch zaghaft, zaudernd zuhause.

Noch hat er sich im Griff. Noch ist die Theorie eine Handbreit von der Praxis entfernt. Noch ist keine Tat ausgeführt, keine kriminelle Handlung vollzogen, kein Verbrechen in einer Statistik aufgetaucht. Aber er merkt, wie er immer schwächer wird, wie sein Zugriff auf sich selbst nachlässt. Er versucht sich zu disziplinieren, geht nicht mehr aus dem Haus, um möglichst nicht mit der Welt da draußen, mit mir, der Stadt, konfrontiert zu werden. Um bloß nicht in Versuchung zu geraten.

Wie lange wird das wohl noch gut gehen?, denkt er. Ich weiß es: nicht mehr lange.

Bald wird es geschehen. Bald wird er den angestauten, über Jahrzehnte herangereiften Hass und die unstillbare Gier nach Vergeltung herauslassen und zuschlagen. Brutaler und hässlicher, als von ihm gedacht.

BU

Dieses Kloster, dieses benediktinische Paralleluniversum scheint nicht von dieser Welt. In dieser Parallelwelt scheint er ein Fremdkörper zu sein. Der Habit wirkt wie eine Verkleidung. Das baumelnde Kreuz um den Hals wie eine Leine, an der er festgekettet ist. Sähe er sich mit den Augen von früher, wäre er entsetzt und könnte über sich selbst nur spöttisch lächeln. Aber seine Augen sind, seitdem er hier ist, matt, haben ihren geilen Glanz verloren, sehen nur noch, was ihm nicht schaden kann. Es ist ein reduzierter Blick auf eine reduzierte Welt. Die, und das scheint das Absurde, frei machen soll. Frei von den Lasten, den Belastungen, dem Laster, das ihn drohte langsam aber sicher umzubringen. Er entzieht sich, um die Chance auf ein Überleben zu wahren. Lieber beschränkt als tot, denkt er und lässt sich auf der Kirchenbank nieder. Während die anderen beten, sinniert er über das, was ihm abhandengekommen ist.

Jede zufällig Vorbeikommende würde sich zwangsläufig fragen, was dieser wirklich sehr gut aussehende und bestens gebaute junge Mann mit den asiatischen Gesichtszügen in dieser schwarzen Kutte treibt, in diesem schwäbischen Kloster am Arsch der Welt, inmitten dieser fetten, hässlichen und wenig attraktiven anderen Mönche und Klosterbrüder. Und er selbst fragt sich das ebenfalls des Öfteren, wenn er abends in seiner Zelle liegt und vergeblich nach Gott Ausschau hält, dabei nur eine Stechmücke im Hochfrequenzbereich zirpen hört, die ihn in der Nacht wieder mal droht nicht nur um den Schlaf, sondern auch um den Verstand zu bringen.

Selbstschutz, würde er antworten, wenn er gefragt würde. Das Kloster scheint ihm die einzige Möglichkeit zu sein, nicht an seinen Lastern zugrunde zu gehen. Psychiatrie wäre die Alternative. Der zieht er aber das Kloster vor.

Ein Anruf aus dem fernen Berlin an der Klosterpforte kracht wie ein gefällter Baumstamm in sein Stammhirn. Die Parallelwelt splittert und endet mit dem aufgelegten Telefonhörer auf der Gabel; ja, die gibt es da noch als Relikt oder besser als verheißungsvolle Option einer längst vergangenen Zeit, die hier in schwarzes Tuch gehüllt weiter existiert. Von nun an scheint ihn das richtige Leben in falschen Zusammenhängen wieder quälen zu wollen.

BÖHMISCHER PLATZ, RIXDORF, NEUKÖLLN

Traditionell Ursprüngliches muss radikaler Modernisierung weichen. Verdrängung, von den politisch Verantwortlichen gutgeheißen, wird in exemplarischer Form, als wäre es eine Blaupause und wegweisend, vorgeführt. Die Gentrifizierung frisst sich stetig durch mich, die Stadt, hindurch. Die ganzen Verliererinnen, Versagerinnen, Durchhängerinnen, Hartz-4-Bezieherinnen, arbeitslosen Migrantinnen, Araberinnen, Billiglohn- und Kein-Lohn-Empfängerinnen müssen weg, Platz machen für die jungen, weißen, deutschen Familien mit einer fetten Erbschaft im Rücken und die westdeutschen Studentinnen aus wohlhabendem Hause, für gepiercte Hipster aus Übersee und alle, die sich den frisch sanierten und völlig überteuerten Wohnraum als Eigentum leisten können. Spekulantinnen, sogenannte Investorinnen und Immobilienhaie, machen Reibach und schneiden sich die besten Stücke ohne Narkose aus meinem Fleisch heraus, um sie mit unfassbarer Rendite blutig zu verspeisen.

Der Platz verändert sich, schneller als der Frühling dem Winter weicht. Sommer und Herbst werden übersprungen, wenn das Kapital Morgenluft wittert.

Ein neues Café eröffnet, genau am Platz: Future Breakfast. Der Name ist nicht nur bescheuert, sondern auch Programm. Das Personal spricht englisch. Klar, kommt die Besitzerin doch aus Australien. Tageszeitungen gibt es nicht, braucht es nicht, da die meisten der Gäste ohnehin an ihren Laptops, Smartphones oder Tablets sitzen und sich bei Facebook und Instagram langweilen oder versuchen, bei Tinder für ihre Einsamkeit ein haariges oder rasiertes oder gepierctes Loch zu finden, in dem sie sich verstecken können.

Früher wurde dieser Bezirk schon einmal umbenannt, weil er zu dreckig, zu frivol und heruntergekommen war. Vor mehr als hundert Jahren, 1912 war das. Man wollte mit einem neuen Namen glänzen und den Dreck, die Liederlichkeit und das negative Erscheinungsbild damit überstrahlen. Aus Rixdorf wurde Neukölln. Nun ist es wieder so, zwar nicht mit einer Namensänderung, dafür mit Geld. Viel Geld. Das ist effektiver und führt nicht nur äußerlich zum selben Ergebnis, auch substanziell bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Im wahrsten Sinne. Schlagbohrer, Presslufthämmer, Betonmaschinen und Dampfstrahler brüllen um die Wette. Wer gestern Aufstand schrie, ist heute zwei Tage älter. Das ist die andere Seite der Medaille, die so poliert wird, dass sie blendet und letztlich zur Blindheit führt.

BRINGFRIED

Den ersten Mord plant er nicht. Er widerfährt ihm. Einfach so, aus Zufall. Oder Vorsehung? Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Ringbahn fällt an diesem Abend in beiden Richtungen aus, Personenschaden, auf unbestimmte Zeit. Ersatzbusse sollen bereitgestellt werden, sagen sie durch die blechernen Lautsprecher über die zugigen, menschenüberfüllten Bahnsteige hinweg. Das sagen sie immer in derartigen Situationen. Die Realität sieht dann anders aus. Bis die Ersatzbusse kommen, sind die Strecken meist wieder freigegeben.

Es ist gegen 20 Uhr. Er geht normalerweise abends nicht mehr aus dem Haus. Er geht, wenn es sich vermeiden lässt, überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Jetzt lässt es sich nicht vermeiden. Er kommt von der Physiotherapie. Wegen seiner Hüfte. Die Hüfte bereitet ihm Probleme, ein Nerv, der angeblich eingeklemmt war und seitdem in Mitleidenschaft gezogen ist. Kein Wunder bei der permanenten körperlichen Beanspruchung. Immer wieder muss er seine Mutter im Bett umlagern, muss sie hochheben, umdrehen, mehrmals am Tag die achtzig Kilo bewegen. Einmal die Woche ist er seitdem in Behandlung. Seit vier Wochen. Dieses Mal, weil es einfach nicht anders ging, der ungeliebte Abendtermin.

Er steht auf dem S-Bahnhof Beusselstraße, wie auch die anderen ratlosen Fahrgäste, und blickt immer wieder auf die Anzeigetafel, die ununterbrochen dasselbe verkündet: kein Bahnverkehr auf unbestimmte Zeit. Er ruft seine Mutter an, sagt, dass es später wird, wegen der Ringbahn, dem Ausfall, dem Personenschaden. Sie lässt das nicht gelten, macht ihm zuerst Vorwürfe, bezichtigt ihn dann der Lüge, sagt, er solle schleunigst nach Hause kommen. Sofort!

Er entschuldigt sich, versichert, dass er so schnell es ginge komme, und merkt, wie er anfängt zu schwitzen, wie ihm heiß wird, dann kalt, dann wieder heiß, und wie er beginnt zu zittern. Für ein Taxi fehlt ihm das Geld. Er beschließt, nicht zu warten, auch nicht den Ersatzbus zu nehmen, sondern zu Fuß zu gehen. Zumindest bis zum nächsten U-Bahnhof, um von da nach Hause zu fahren. Das ist locker zu schaffen. Auch wenn es länger dauert, als es seiner Mutter recht sein wird, ist er schneller zuhause als mit dem Ersatzverkehr, den Bussen, die womöglich nie kommen. Seine Mutter wird ihn auch noch zuhause für die Verspätung verantwortlich machen, Personenschaden hin oder her, BVG, Ersatzbusse, egal, für sie wird er schuld sein, er ganz allein, wie immer, für alles.

Er geht über die Brücke zum Westhafen hinunter. Dann die Westhafenstraße entlang. Es ist dunkel. Dies ist ein Industriegebiet. Ein Recyclingunternehmen taucht linker Hand auf. Es riecht streng. Die Straßenlaternen brennen vereinzelt. Manche sind kaputt, die meisten sind kaputt, wie auch diese Gegend um diese Uhrzeit ziemlich kaputt zu sein scheint. Es ist wenig los auf den Straßen, wie ausgestorben wirkt das Gebiet. Er merkt, wie er sich Schritt für Schritt unwohler fühlt. Er bereut den Entschluss, nicht doch auf den Bus gewartet zu haben. Er spielt mit dem Gedanken umzudrehen und merkt beim Blick zurück, dass ihm jemand folgt. Er schaut sich erneut um, sieht keine zehn Meter hinter sich, gut zu erkennen, weil gerade unter einer Straßenlaterne, zwei Männer. Sie gleichen denen, die immer am Kottbusser Tor herumhängen, im Görlitzer Park, am Stuttgarter Platz. Er ist nie am Kottbusser Tor, auch nicht im Görlitzer Park. Aber im Kurier und in der B.Z., beide von seiner Mutter abonniert, ist von ihnen ständig die Rede und nichts Gutes zu lesen. Drogendealerinnen, Junkies, Kriminelle. Er bekommt noch mehr Angst, schwitzt zunehmend, verwirft den Gedanken nach Umkehr und beschleunigt seinen Gang. Sein Atem rast. Die Männer kommen näher, scheint ihm zumindest bei einem weiteren Blick über die Schulter. In seinem Kopf spult sich im Schnelldurchlauf ganz von allein ein Szenario ab, das ihm bevorsteht und unumgänglich zu widerfahren droht:

Die Männer stoßen ihn zu Boden, rauben ihn aus, das Handy, das bisschen Geld, schlagen auf ihn ein, auf die kaputte Hüfte, ins Gesicht, ein Zahn bricht heraus, er blutet aus dem Mund, wird bewusstlos, während sie ihn erneut zu Boden stoßen, ausrauben, Handy, das bisschen Geld …

Er biegt um die Ecke, blickt dabei nochmal über die Schulter. Beide sind noch immer da. Er bleibt plötzlich an einem halb eingerüsteten Haus stehen. Aus Angst, aus Verzweiflung fühlt er sich intuitiv zum Handeln verdammt. Vor dem Haus, einer Art Bürokomplex, liegen aufgestapelte Gerüstbretter, Gerüststangen, Streben. Alles läuft jetzt automatisch ab, wie von fremder Hand choreografiert. Er greift nach einer der Gerüststangen, einer Zwischenstrebe. Es ist ein circa zwei Meter langes Stahlrohr, armdick. Es fühlt sich gut an in seinen Händen, kühl, beruhigend, vertrauenserweckend.

Als die beiden Männer um die Ecke biegen, holt er mit dem Stahlrohr leichthändig, als wäre es ein Baseball-Schläger, aus und drischt auf sie ein. Mit voller Wucht trifft er den einen Mann am Kopf, den anderen an der Schulter. Beide gehen zu Boden. Jetzt könnte er das Stahlrohr fallen lassen und davonlaufen. So heftig wie beide getroffen scheinen, entkäme er ihnen locker. So schnell würden beide nicht mehr aufstehen, so leicht könnten sie ihm nicht mehr folgen. Das Handy würde er behalten, das bisschen Geld auch und keine Schläge einstecken, keinen ausgeschlagenen Zahn einbüßen.

Er lässt das Stahlrohr nicht fallen. Er nimmt es im Gegenteil noch fester in beide Hände. Es fühlt sich noch besser an. Noch kühler, noch beruhigender, noch vertrauenerweckender. Und dann schlägt er mit dem Stahlrohr erneut auf einen der am Boden liegenden Männer ein. Er haut mit dem Ende des Rohrs auf seinen Kopf, immer wieder auf den Kopf. Solange bis das gar kein Kopf mehr ist, sondern Matsch, Hackfleisch, blutiges Rührei, ein blutüberströmter Haufen. Mit jedem Schlag auf den Kopf zertrümmert er Bilder in seinem Kopf.

Im Schrank eingesperrt als Vierjähriger, als die Mutter den Vater verprügelt, nachdem der, ein Wort ergibt das andere, sich uneinsichtig gezeigt hat. Er hört im dunklen, muffigen Schrank nur die dumpfen Schläge und die Schreie des Vaters und dazwischen immer wieder die vulgären Kraftausdrücke der Mutter.

Im Landschulheim in der achten Klasse, festgehalten von den Mitschülern in der Dusche, die Unterhose heruntergezogen und den kaltem Wasserschlauch in den Anus eingeführt, bis er vor Schmerzen in die seinen Mund zuhaltende Hand eines Mitschülers beißt.

Im Mehrbett-Schlafraum ans Hochbett gefesselt und mit Plastiktüten und Ledergürtel gedemütigt, immer wieder und überall. Auf dem Schulhof, im Klassenzimmer, so lange bis er die Schule wechselt.

Als der Kopf des Mannes völlig zermatscht auf dem Asphalt liegt, schlägt er auf den anderen ein. Ebenso brutal, ebenso hart mit dem Ende des Stahlrohrs direkt auf den Kopf, zehn, zwanzig, dreißig Mal. Und mit ihm auch auf die Bilder.

Zum Beispiel auf das beim Fahrschulunterricht, als er vom Fahrlehrer etwas gefragt wird und die Worte nicht fehlerfrei herausbringt, dadurch immer nervöser wird, bis sein Stottern nicht mehr zu verstehen ist. Die anderen lachen, zeigen mit den Fingern auf ihn, während er an seinen krepierenden Worten zu ersticken droht.

In der Tanzschule, zu der er gar nicht will, zu der ihn aber seine Mutter einfach anmeldet, in der er mit dem dicksten und hässlichsten Mädchen tanzen muss, da alle anderen, die hübscheren, die schlankeren, die klügeren, sich längst für die anderen Jungs entschieden haben und ihm nur diese fette, dumme Hässliche mit der Zahnspange bleibt, die nach Schweiß riecht und so fest zupackt, dass Tage später noch blaue Flecken, die aussehen wie Kotspuren, auf seiner Haut zu sehen sind.

Er schlägt immer heftiger, immer weiter zu, bis er völlig außer Atem und sein gesamter Körper mit einer triefenden Schweißschicht überzogen ist.

Er lässt die Stange fallen und geht langsam los, fast schlendernd und vergnügt geht er zur S-Bahn zurück, zum Ersatzbus, ohne Eile, ohne den Hauch einer Aufregung. Er fühlt sich erschöpft, entkräftet, aber auch gut. Sehr gut sogar. So befreit, so seltsam befreit wie schon lange nicht mehr. So wie noch nie. Er dreht sich nicht um, geht einfach weiter, langsam, Schritt für Schritt, und spürt dabei den leichten kühlen Wind im Gesicht, das sich heiß und nass anfühlt. Auf den Lippen ein Lächeln, die Augen starr und mit entschlossenem Blick nach vorn gerichtet.

MECHTHILD

Auch die Hauptkommissarin hat Probleme. Nachdem sie für längere Zeit die Stadt verlassen hatte, ist sie erst kürzlich freiwillig wieder zurückgekommen. Sie dachte, mit der Rückkehr würde alles besser. Die Arbeit, der Alltag, ihr Leben. Das war ein Fehler. Seit sie wieder hier ist, läuft es nicht rund.

Es machen ihr nicht nur die zunehmenden tagtäglichen Kapitaldelikte zu schaffen. Mord, Totschlag, Sexualstraftaten, Raub, Erpressung, Brandstiftung. Zu jeder Tages- und Nachtzeit bricht das Verbrechen, der Abschaum, der Abgrund wie ein Schwall Kotze in ihr Leben ein. Es gibt noch andere Probleme, die sie nicht mehr schlafen lassen. Probleme, von denen niemand etwas weiß. Außer ihr selbst. Und seit ein paar Wochen ihre Therapeutin. Die rät ihr eine Auszeit zu nehmen. Abstand zu gewinnen.

Abstand?

Eine Auszeit?

Jetzt, wo gerade ein Killer die Stadt in Atem hält, einer, den sie möglichst schnell finden und einbuchten muss? Unmöglich. In solch einer Situation gibt es keinen Abstand, keine Auszeit. Arschbacken zusammenkneifen und durch, wie ihr Ausbilder immer mit einem Hang zum Zynismus gefordert hat. Ihren Arschbacken fehlt es seit Langem an Spannkraft. Sie spürt sie nicht mehr richtig. Nicht nur die Arschbacken. Sie spürt sich selbst nicht mehr richtig. Zwischen ihr und mir, der Stadt, ist eine Wand, eine Wand aus Rigips, durch die alles nur mehr gedämpft und abgefedert zu ihr durchdringt. Auch sie dringt nicht mehr durch. Zu mir, der Stadt, nicht und nicht mehr zu sich selbst.

BRINGFRIED

Erst zuhause merkt er, dass er voller Blut ist. Die Kleider, die Hände, das Gesicht. Während seine Mutter von ihrem Zimmer aus unentwegt nach ihm schreit, wechselt er die Kleidung, wäscht sich die Hände und das Gesicht. Anschließend muss er sich von seiner Mutter eine Standpauke wegen seiner Verspätung anhören, und dass er das bloß nie wieder machen solle. Im gleichen Moment weiß er, er wird es ab jetzt immer wieder machen.

Er bereitet ihr das Essen zu, cremt ihr die Beine ein und wünscht ihr eine gute Nacht. Er geht in sein Zimmer und spürt, bei ausgeschaltetem Licht, die Erregung, die Geilheit, die beim Gedanken an den Westhafen in ihm aufsteigt. Er zieht seine Hose bis zu den Knöcheln herunter und beginnt zu masturbieren, so lange bis er sich in drei ausgebreitete Papiertaschentücher erleichtert, während die Bilder der beiden zermantschten Schädel seinen Kopf fluten.

KOTTBUSSER TOR, KREUZBERG

Hier herrscht Chaos. Hier ist Dreck. Das Tor, nach der Niederlausitzer Stadt benannt, als Eingang zur Hölle. Es ist einer der problematischsten Plätze in mir, der Stadt. Eine forensische Psychiatrie in Freiheit sozusagen. So viele suchtkranke Straftäterinnen auf einem Haufen gibt es nicht mal in einer Maßregelvollzugseinrichtung. Hier wird konsumiert, gedealt, gestohlen, geschlagen, geraubt, betrogen, abgezogen und alles, was verboten und illegal ist, aus tiefster Überzeugung und mit der Entschlossenheit der Aussichtslosen gepflegt. Wer sich hier aufhält, ist entweder ein Teil dieses Abschaums oder einfach nur lebensmüde. Dazwischen verpeilte Touristinnen, die ganz nahe dran sein wollen am rauen Stadtgefühl, Reiseführern vertrauen und dabei ihre Handtaschen verlieren. Hier kann man sehen, wie die Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft scheitern. Tagtäglich und ohne Konsequenzen. Es scheint, als hätten sie aufgegeben. Sie überlassen das Kottbusser Tor sich selbst und denen, die sich daran zugrunde richten. Die Polizei kapituliert und fährt gelegentlich als Alibimaßnahme ihre Runden. Auf dem Gang zum Bahnsteig der U8 versammeln sich die Aborte auf zwei Beinen. So viele Verrückte, Besoffene, Verpeilte, Kranke, Aggressive, Paranoide wie hier auf diesen paar Quadratmetern gibt es in ganz Braunschweig nicht. Das Kottbusser Tor ist das Sinnbild einer verfehlten Stadtpolitik. Und einer verfehlten Drogenpolitik. Bei 1.300 Drogentoten in Deutschland im Jahr und rund 300.000 Straftaten, die aufgrund von Drogen verübt werden, frage ich mich schon, ob es nicht mal an der Zeit wäre, die restriktive Drogenpolitik zu überdenken. Das Kottbusser Tor kann man nur meiden oder wegsprengen und einbetonieren.

Die zwei Männer am Westhafen, Ali und Slawa. Der eine, Ali, ist achtundzwanzig und seit vielen Jahren heroinabhängig. Er wird als Sohn kurdischer Einwandererinnen in der Gropiusstadt geboren. Schon seine Geburt ist eine Katastrophe. Er verkeilt sich und muss per Kaiserschnitt auf den letzten Drücker aus dem Mutterleib geholt werden. Er überlebt, während die Mutter stirbt. Von da an steht sein Leben unter einem ziemlich beschissenen Stern. Seine Kindheit verläuft mit großen Schwierigkeiten. Seine Kindheit ist eine einzige Schwierigkeit. Er wird weitestgehend von der neun Jahre älteren Schwester großgezogen, die vom Vater regelmäßig in besoffenem Zustand missbraucht wird und selbst eine Kindheit hat, die man nur in die Tonne treten kann. Schon mit zehn fängt Ali an zu kiffen. Die Leistungen in der Schule werden immer schlechter. Er schwänzt den Unterricht, bis ihn die Polizei zuhause abholt und in die Schule bringt. Er wird gewalttätig, schlägt seine Schwester, die Mitschülerinnen, dann auch die Lehrerinnen. Das erste Mal wird er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Als er aus dem Jugendknast kommt, wird alles nur noch schlimmer. Sein Weg scheint jetzt klar vorgezeichnet und mit schnellen Schritten auf den Abgrund zu zu führen. Ab jetzt bestimmen nur noch Kiffen, Dealen und kleinere Straftaten sein Leben. Er zieht Jugendliche in der Nachbarschaft ab, begeht kleinere Ladendiebstähle und größere Überfälle. Ich oder besser ein Teil von mir, nämlich Neukölln, ist seine Tarnung, sein Rückzugsgebiet, hier kennt er sich aus, hier fühlt er sich trotz der ganzen Schwierigkeiten irgendwie zuhause.

Zwei weitere Knastaufenthalte in der JVA Tegel sind ob seiner kriminellen Machenschaften die Folge. Danach nimmt er jedes Mal eine weitere Hürde beim Aufstieg in der kriminellen Karriere. Jetzt konsumiert er auch Kokain, Crystal Meth und schließlich Heroin. Er steigt stärker ins Drogengeschäft ein und finanziert damit nun fast ausschließlich seinen eigenen Drogenkonsum. Seit ihn ein Freund unter seine Fittiche genommen hat, scheint er wieder besser zurechtzukommen. Er arbeitet für ihn als Dealer und konsumiert etwas weniger. Seit Kurzem ist er bis über beide Ohren verliebt und versucht bei einer langjährigen Bekannten zu landen. Die ist aber nur zu einer Partnerschaft bereit, wenn er mit den Drogen aufhört. Zumindest mit den harten. Zum ersten Mal kann er sich tatsächlich vorstellen, vielleicht nicht ganz drogenfrei, aber zumindest ohne Heroin und Crystal Meth zu leben.