Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

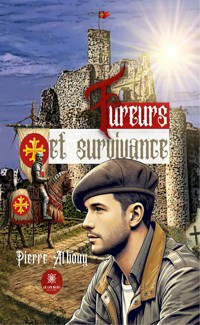

Un conflit armé est mené par l’Homme d’Oc durant la période médiévale pour défendre son indépendance politique face à un envahisseur français – 1209 –. Son récit romancé, mais qui s’appuie sur une histoire officielle, se prolonge de réflexions sur un combat culturel existentiel qui, huit siècles plus tard, lui survit en marge de la France actuelle. Les deux parties de l’ouvrage sont distinctes par l’époque, l’histoire et même le ton, mais elles attestent ensemble d’une volonté de résistance opiniâtre contre l’anéantissement intolérable de la culture occitane. Aujourd’hui, face à ce péril, cet ouvrage livre un cruel témoignage.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Après des études de droit et de sciences-politiques à Toulouse, Pierre Albouy a entamé une carrière dans la fonction publique en qualité d’inspecteur de police en région parisienne fin des années 80. Il a par la suite démissionné de son poste pour revenir vivre en Occitanie, mettant ainsi un terme à son « exil ». Occitaniste dès son plus jeune âge, il consacre toute sa vie militante à la défense de la langue et de la culture occitane.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pierre Albouy

Fureurs et survivance

Roman

© Lys Bleu Éditions – Pierre Albouy

ISBN : 979-10-422-4022-6

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Préambule

Un conflit armé est mené par l’Homme d’Oc durant l’époque médiévale pour se maintenir politiquement face à l’envahisseur français (1213), 800 ans plus, tard un combat culturel existentiel lui survit, à l’aune de la société moderne française.

Les deux parties de ce livre semblent distinctes par la différence d’époque, d’histoire et de ton, pourtant elles témoignent ensemble d’une même volonté de résistance opiniâtre face à un anéantissement programmé.

Ce long processus de désintégration de la civilisation occitane est évoqué entre deux espace-temps aux antipodes, celui par où tout a commencé et celui par où tout risque de s’achever.

L’acteur central à chaque époque mène un combat singulier, l’un l’arme à la main et l’âme en péril, l’autre, le souvenir à l’esprit et la transmission au cœur.

Au-delà d’une métempsycose possible entre les deux périodes que seul l’auteur peut assumer, les faits historiques et autobiographiques évoqués sont garantis vrais et sincères. Les personnages fictifs de la première partie quant à eux renvoient à des vies probablement semblables à leur époque. L’auteur ou acteur fidèle à l’aspect authentique de cet essai s’est défendu de le dénaturer pour le rendre plus attrayant. Il s’est appuyé au contraire sur les récits de l’histoire et d’une culture occitane décomplexée dont il est un héritier. Gageons que de nombreux Occitans se reconnaissent encore à la lecture de ce narratif pour mieux comprendre leur passé et qu’ils puissent le restituer à sa juste valeur aux générations futures.

Quant à ceux qui ne seraient pas originaires d’Occitanie ou qui y vivraient sans la connaître, un voyage vous est proposé, dans le temps et dans l’espace d’une culture insoupçonnée.

Première partie

(Époque médiévale)

L’invasion

Jordi-Guilhèm de Cabrièras descendait ce chemin abrupt et sinueux qu’il avait emprunté des milliers de fois. La tête basse, le regard perdu, seul sur son destrier, il s’enfonçait dans les bois.

Les dernières lueurs du jour enveloppaient ses épaules d’une sorte de linceul.

Son ombre avançait péniblement sur ce qui fut le berceau de sa famille et de ses ancêtres.

Il aurait voulu saluer une dernière fois cette terre natale, mais le crépitement du feu que l’on entendait encore au loin ravageait son cœur.

L’ennemi l’avait condamné désormais à errer loin de ses terres, dépossédé et chassé, il venait de perdre les siens, son domaine, son honneur et peut être son âme.

Des craquements sinistres continuaient à s’élever vers les gorges, emplissant de leurs échos les combes alentour comme dans un dernier sursaut de révolte. La carcasse incandescente du Castel refusait de s’effondrer.

Fière et altière, elle semblait défier encore ses ennemis, les fustes plusieurs fois centenaires, tels des bras lumineux, dispersaient des volutes de fumée blanche qui s’évanouissaient dans l’encre d’une nuit sans lune, les escarbilles sautaient et rebondissaient sur les remparts qui se transformaient en des cascades étincelantes.

La forteresse se consumait peu à peu de l’intérieur et ne laisserait bientôt qu’un squelette de pierre inerte.

Hébété par tant de cruauté et d’incompréhension, Jordi-Guilhèm marchait au côté de son cheval et n’avait plus la force de penser.

Il suivait cette draille* qui descendait jusque dans la plaine. Le cliquetis de ses maigres affaires qui ballottaient sur sa selle lui rappelait encore plus la précarité de sa situation.

Il ne parvenait plus à trouver de réponses aux innombrables questions qui se bousculaient dans sa tête.

Comment avait-il pu en arriver là ?

Il avait l’intime conviction que chaque pas l’éloignerait à jamais de ses terres et de son pays.

Il lui était difficile de se détacher de ce que fut sa vie jusqu’à présent. Elle se déroulait dans son esprit aussi vite qu’une bobine de chanvre dans les mains d’une tisserande.

Désormais, il devrait supporter le présent comme un fardeau et subir les nombreux levers de soleil de sa nouvelle vie.

À l’aube, lorsqu’il fut arrivé à l’entrée des gorges, il entendit des voix au loin, mais leur sonorité n’avait rien de familier, des syllabes gutturales tranchaient l’air suave de ce matin d’été.

Il s’approcha, avec prudence, en s’écartant du chemin principal et attacha son cheval derrière un rideau d’arbres.

Il se faufila entre les genêts et vit une patrouille de sergents d’armes qui se préparait à manger.

Des rires rauques entre coupaient leur voix et leur servaient de ponctuations.

Se glissant davantage dans les herbes hautes, il perçut distinctement leurs paroles et les identifia comme étant des Français.

Il n’entendait pas cette langue même si certains mots lui étaient compréhensibles. Ils résonnaient à ses oreilles comme un fracas de lames s’entrechoquant.

Un sergent d’arme se mit à allumer le feu à des brindilles de chêne vert et de buis. Elles se mirent à crépiter instantanément, de hautes flammes apparurent et surprirent tous ces hommes par leur intensité.

Les yeux rivés sur ces branches enflammées, Jordi-Guilhèm de Cabrièras ne put empêcher des larmes de couler de ses joues tandis que de longs sanglots à peine contenus l’obligèrent à s’allonger un peu plus dans les herbes, les mains serrées autour de sa tête comme des étaux.

Il voyait encore, dans les flammes, des corps se tortiller dans une danse macabre. Il entendait les cris d’horreur et de souffrance arrachés du plus profond des entrailles des suppliciés.

Une odeur de chair empestait l’atmosphère d’un relent que nul n’aurait pu soutenir sans défaillir excepté pour cette soldatesque étrangère qui paradait fièrement.

La vision de ce feu et son crépitement avaient suffi à raviver une douleur incommensurable qui tourmentait sans cesse son esprit.

Le feu synonyme d’anéantissement ne réchaufferait plus son corps tandis que les flammes détruiraient à jamais les visages livides des siens qu’il avait été obligé de regarder dans la perversion joyeuse de ses bourreaux.

Il les revoyait attachés comme des chiens autour d’un même pieu par un cordon de cuir serré autour de leur cou. Leurs mains et leurs jambes libres de toute entrave assuraient aux vainqueurs un divertissement plus attrayant.

Les lanières de cuir étreignaient si fort le cou des victimes qu’ils leur étaient impossible de prononcer de manière audible des paroles qui auraient pu émouvoir ou contrarier l’assemblée des prélats.

Seuls les gémissements entrecoupés de cris étouffés parvenaient aux oreilles d’un monde satisfait.

Sous l’effet des premières brûlures, les victimes entièrement dénudées se mettaient à courir en sautillant autour du pieu dans une pantomime burlesque.

Elles tournaient en rond quelques dizaines de secondes en levant parfois les bras aux cieux comme des pantins désarticulés.

La soldatesque riait alors de bon cœur d’un rire franc et soutenu.

Les prêtres et les prélats, tous excités par cette purification christique, brandissaient la croix pour témoigner leur victoire et entonnaient avec dévotion et ferveur, le Te Deum.

La fumée épaisse commençait à envahir le bûcher tout entier, les amples chevelures brunes et bouclées de sa mère et sa bien-aimée s’enflammèrent et crépitèrent aussitôt comme un résineux au plus fort de son embrasement.

Les pauvres silhouettes inertes se recroquevillèrent au pied du poteau tandis que le bûcher n’était plus qu’un immense brasier qui s’élevait dans le ciel.

Le vent d’est venait de se lever et faisait ondoyer les herbes hautes à ses côtés, Jordi-Guilhèm, d’un revers de manche, essuya les larmes de ses yeux.

Il pensa surgir devant ces hommes en emportant dans sa mort le plus grand nombre de ces étrangers, mais l’émotion passée, il se ravisa.

Il voulait tout concilier, anéantir ces étrangers qui volaient sa terre et sauver son âme pour rejoindre un jour les siens.

Contenir sa fureur pour mieux l’employer, telle était la pensée qui tournait en boucle dans son cerveau pour ne pas devenir fou.

Il reprit son cheval en parcourant la garrigue et arriva aux confins de sa seigneurie.

Une petite rivière se frayant un passage dans les gorges servait de délimitation naturelle avec les terres du seigneur voisin.

Ce dernier avait été tué lors du siège de la ville de « Besièrs » où lui et ses gens avaient trouvé refuge.

Son castel, planté sur une motte, était indéfendable contre une armée tout entière.

Il l’avait abandonné provisoirement lorsque dans le pays avait résonné le bruit sourd des pas de dizaines de milliers de soldats et mercenaires encadrés par une chevalerie lourdement armée.

En route depuis des semaines, cette armée commandée par Simon de Montfort était descendue par le couloir rhodanien au rythme quotidien d’une marche soutenue.

Depuis qu’elle se trouvait en terre étrangère, elle déployait sa force outrageusement.

Les chevaliers avaient fait lever des gonfalons* croisés qui claquaient au vent et leur assuraient un sauf-conduit légitime.

Toutes les croix en étoffe rouge qu’eux-mêmes s’étaient fait coudre sur leurs habits bondissaient sur leur destrier conférant à cette armée une auréole sacrée d’invincibilité.

Les lourds chariots tractés par des paires de bœufs et la cohorte hétéroclite de mercenaires, brigands et aventuriers en tous genres étiraient indéfiniment ce cortège.

Tous suivaient de près ce déluge de fer et d’acier bien trempés telles des hyènes affamées ayant senti l’odeur d’un festin à venir.

Au fur et à mesure que cette cohorte se rapprochait de cette terre tant convoitée, son appétit s’aiguisait.

Les hommes d’Église haranguaient les gens sur leur passage pour les convaincre de venir se joindre à eux afin d’éliminer les hérétiques et devenir les soldats du Christ.

Ils promettaient que le sang coulerait sans vergogne ni parcimonie, que les spoliations et les biens des occis seraient entre tous partagés et qu’en plus de l’impunité, ils seraient absous de tous leurs péchés.

Cette croisade était arrivée aux portes d’un pays chrétien jeté en pâture par le Pape Innocent III et sous ce prétexte inespéré avait conduit une armée étrangère à vouloir s’en emparer. Devant une telle débauche de moyen, les premières places fortes tombèrent une à une ou firent allégeance.

Jordi-Guilhèm se rappelait alors de cette douceur de vivre qui avait régné partout où son regard s’étendait.

Il fallait maintenant se résoudre à quitter cette terre en proie à la sauvagerie pour organiser la résistance sur le comté de Tolosa.

Son père avait toujours pensé que son château protégé par une situation naturelle exceptionnelle était inexpugnable, il suffisait d’attendre que l’ennemi, de guerre lasse, lève son siège au bout de quelques semaines.

Il avait simplement sous-estimé l’opiniâtreté et l’avidité de ces étrangers doublés d’une discipline sans faille jusqu’au dernier jour du siège. Il avait suffi d’un été torride et aride pour vider toutes les citernes d’eau et livrer le château sans condition.

La rencontre avec le Trobaire

Le soleil était à son zénith, la chaleur lourde tombait du ciel comme une chape de plomb, Jordi-Guilhèm assommé par tant de fatigues et de tourments descendit de son cheval pour se reposer à l’ombre d’un énorme figuier.

À ce moment, un homme l’interpella de loin. Il courait vers lui, un bâton à la main et un ballot sur le dos.

— Messire ! N’est-ce pas là le blason des Guilhèm de Cabrieras ?

Jordi-Guilhèm acquiesça en disant :

— Je suis le fils de feu Roger Guilhèm de Cabrieras, qui es-tu ?

— Je suis Pèire Pujol, « trobaïre, cantaïre et contaïre ».

Je suis venu plusieurs fois au Castel déclamer quelques vers. Il est vrai, il y a fort longtemps.

Vous deviez être trop jeune pour vous en souvenir.

Les fumées que je viens de voir au loin m’ont fait pressentir une funeste fin et il n’est nul besoin de vous demander quel choix a fait votre auguste père lorsqu’il s’est agi de choisir son destin.

— Je ne suis pas d’humeur à apprécier tes bons mots, « trobaïre » !

Tes rimes et sonnailles ont le goût âpre de ma religion et je regrette déjà de ne pas avoir suivi l’exemple de ma lignée.

— Mais Messire, à chacun sa voie. Il suffit plaise à Dieu, que votre âme un jour trouve la lumière, vous êtes jeune encore et vous aurez encore le choix.

— A-t-on vraiment le choix, faut-il faire don de sa vie terrestre pour faire bonne fin ?

— Messire le choix est certes difficile, mais vous savez comme moi, puisque vous avez été instruit dans cette croyance où se trouve la lumière et qu’elle n’est pas ici-bas.

Les nombreux croyants continuent d’apprécier la vie même s’ils savent que le péché et le néant les entourent. Chacun de nous doit se préparer à son destin en laissant s’accomplir les choses.

— Mais, dis-moi, es-tu vraiment un Trobador* ?

— Où es-tu un homme de notre religion qui se cacherait derrière des apparences ?

— Pourquoi ? Les deux sont antinomiques ?

— Je n’en suis pas sûr ! Je suis un simple sympathisant connaissant toutes les croyances de cette terre. J’ai vécu toute ma vie en relation avec toutes les religions et même si je ne crois pas tout ce qui se dit, je préfère croire en celle qui donne le mieux l’exemple et fait preuve de la plus grande tolérance.

Voyez-vous, je donne le change en tentant d’apaiser et de distraire les esprits que je ne prétends pas guérir ou sauver, mais simplement questionner.

— Ce que je vais vous dire n’engage que moi.

Il faudrait pour être plus éclairé demander l’avis d’un Bon Homme*, car si vous, Messire, vous n’avez pas entendu l’appel de Dieu lorsque vos proches étaient précipités dans les flammes, c’est que vous aviez peut-être quelque chose d’autre à accomplir ou que votre âme, bien jeune, n’avait connu jusqu’ici qu’une seule enveloppe charnelle.

Si vous voulez mon avis, une seule vie ne suffit pas pour libérer son âme du néant à moins d’être Parfait. La vôtre, peut-être, doit encore voyager avant de se libérer. C’est la même question que je me pose à mon sujet depuis de nombreuses années.

N’est-ce pas là une réponse à votre tourment ?

— Oui, en partie, répondit Jordi-Guilhèm très étonné et agréablement surpris par la tournure que prenait la conversation.

Les mots de cet inconnu l’avaient interpellé dans son intimité, mais très vite la culpabilité revenait à la charge, Jordi-Guilhèm répondit :

— Je crains que ta réponse ne soit la preuve de notre faiblesse. Je n’ai pas libéré mon âme en me jetant dans le brasier et si je meurs dans le néant, mon âme voyagera au travers d’autres corps jusqu’à ce qu’un jour elle soit enfin prête à faire une bonne fin.

J’ai entendu ces propos maintes fois. On pourrait s’en accommoder tant ils sont rassurants pour vivre continuellement dans le péché et finalement ne jamais accéder à la droite de Dieu.

J’ai bien peur d’avoir pris ce risque, lorsque le choix m’a été donné de plonger dans le brasier ou de renier ma foi.

J’ai choisi la vie terrestre non par lâcheté, car rien n’est plus horrible de voir mourir les siens. J’étais prêt à les rejoindre, non pas parce que je n’étais pas croyant, mais par désir de venger les miens et bouter ces infâmes étrangers et ces prélats hors de mes terres et de ce pays.

— Messire vous vous parjurez une deuxième fois. ! Vous avez renié votre foi devant le bûcher et la reniez à présent dans ses fondements pour satisfaire votre haine.

Votre esprit n’est pas encore prêt à accepter toute abnégation et se trouve empêtré dans la matière, tout comme le mien.

— Tais-toi ! Qui es-tu pour me faire la morale ? Trop de paradoxes assaillent mes pensées. Je souffre trop d’en être conscient.

Je suis comme aspiré par une violence et une haine grandissante que je ne peux contenir. Mes yeux ont été les témoins d’une barbarie que même la crainte d’une damnation éternelle n’y pourrait rien !

— Messire la douleur aveugle vos sens et vous fait déraisonner !

— Et toi ! Trobaïre ! Comment fais-tu pour être croyant de notre religion et louer la beauté des Donas* ?

Je suis avant tout sympathisant et parfois croyant lorsque cela m’arrange, je dois l’avouer. Je dois composer avec cette religion omniprésente dans tous les châteaux où je me rends. Je suis un esprit libre qui navigue entre deux amours, celui de Dieu et celui de la beauté des femmes.

Jordi-Guilhèm de Cabrieras, le visage grave demeura silencieux et immobile, il n’écoutait plus, assommé par ce mal ardent qui le rongeait de l’intérieur. Tout à coup il se saisit de la bride de son cheval et fit mine de partir.

Pèire Pujol le regarda et enchaîna aussitôt.

— Si je peux me permettre, Messire où comptez-vous aller ?

— À Tolosa, répondit Jordi-Guilhèm d’un ton assuré.

Je m’apprêtais à en faire autant, mais certainement pas pour les mêmes raisons, car mon art est le fin amor. Il ne se passe pas un mois sans qu’un château subisse un siège ou qu’il ne fasse allégeance.

La terreur s’est emparée de nos gens et semble la plus fidèle alliée des Français.

À ce rythme je ne saurais plus où me rendre et je fais comme mes confrères pour exercer mon art : je me rends dans la cité Ramondina* au cœur même de notre pays.

Jordi-Guilhèm restait toujours silencieux, mais Pèire Pujol, qui n’était pas homme à le rester longtemps, tenta de ranimer la conversation.

— Il paraît que le Comte de Tolosa organise maintenant la défense de la ville et de notre pays et qu’il demande l’appui du Roi Pierre II d’Aragon.

— Notre pays dis-tu ? Tolosa n’est pas mon pays !

Car même si on parle la même langue et que l’on y trouve de bons chrétiens, le Comte de Tolosa et ses gens, nous ont laissés tomber depuis le début de l’invasion.

Le comte lui-même s’est humilié en place publique de Saint-Gilles, devant les prélats, pour éviter la guerre. Il croyait pouvoir déjouer leur plan et naïvement n’avait pas cru à cette guerre de conquête.

Personne n’est venu nous porter secours lorsqu’on le lui a demandé. Il n’a pas bougé le plus petit doigt lorsque son neveu Trencavel repoussait une dernière fois les assaillants toujours plus nombreux devant la cité de « Carcassonna ».

— Le Comte et ses gens ne pensent qu’à préserver leurs intérêts !

— Ne savent-ils pas qu’ils sont liés aux nôtres ?

— Messire, sauf votre respect, vous êtes resté longtemps coupé des nouvelles et vous ignorez la situation actuelle. Le Comte a hésité longuement à réagir, mais assurément je le crois capable de mener une stratégie visant à gagner du temps pour retarder les Français.

Il est décidé à les arrêter puisque désormais il a obtenu le soutien de la Maison de Foix et celui des Aragonais.

— Tu es dans la confidence du Comte ? fit Jordi-Guilhèm d’un ton surpris

— Non Messire, mais des messagers parcourent toutes les terres du Comté et même au-delà pour rassembler tous les seigneurs et hommes d’armes pour défendre les murs de Tolosa et attaquer les Français.

— Tu vois Trobaïre ! Je n’ai donc point besoin de messager pour me dicter ce que j’ai à faire. Il paraît évident que Tolosa est notre dernière chance pour les chasser de nos terres. Jusqu’à présent nous nous sommes défendus en ordre dispersé. Peut-être maintenant réussirons-nous à unir nos forces pour les battre.

Pour ma part je ne vais pas guerroyer pour Tolosa, mais pour le pays tout entier.

Certains seigneurs ont fait allégeance par couardise ou jubilent en apprenant que tel ou tel voisin ou ancien ennemi a été pendu ou brûlé.

Mais ce dont ils ne se doutent pas, c’est qu’au final, nombreux d’entre eux seront remplacés par des seigneurs français, incultes, brutaux et avides et qui à la première occasion se débarrasseront des vaincus.

— La guerre n’est pas mon domaine dit Pèire Pujol, je ne vois là que la preuve parfaite d’un enfer ici-bas. Je ne participerai pas à ce masèl*, même si je dois perdre mon gagne-pain, je ne perdrai pas cet art de vivre et ma source d’inspiration ne tarira jamais, je goûterai toujours aux délices et raffinements de l’esprit.

Si je ne peux plus exercer mon art en terre de Provence et en comté Tolosan, j’irai chez nos cousins en terres Lombarde ou Aragonaise.

Y trouverais-je la même tolérance, délicatesse et subtilité de l’esprit qui ont baigné nos terres ? Je ne saurais le dire. Rester ici avec ces seigneurs venus de si loin ne me paraît pas compatible avec ces valeurs. Eux qui vous font comprendre que la tolérance n’est autre chose que faiblesse ou sensibilité féminine.

Je doute qu’ils soient réceptifs au fin amor*, ils savent mieux manier l’épée que ciseler le verbe !

— Tes insinuations me dérangent Trobaïre ! Crois-tu que nous sommes plus habiles à ciseler le verbe comme tu le dis et que nous serions des combattants de moindre valeur ?

— Non Messire, je ne mets pas en doute l’aptitude au combat de nos Seigneurs face aux barons français, mais simplement leur capacité à utiliser leur épée ensemble, comme le fait si bien cet ennemi discipliné.

C’est un simple constat que je dresse et qui ne vous a sûrement pas échappé.

Ce goût commun du raffinement et cette quête continuelle d’indépendance, toujours réfractaire à toute autorité politique et religieuse, ont forgé notre gloire et causent aujourd’hui notre perte.

Les seigneurs faidits comme vous pourraient retourner la situation en fédérant leurs forces plutôt que d’agir individuellement ! Les indécis choisiront alors leur camp.

— Tes prédispositions pour la politique mériteraient que tu occupes une place influente auprès des plus grands de ce monde. Tes pensées de bon chrétien toutefois te rendraient la tâche bien difficile. J’ai déjà assez de mal à comprendre comment tu peux allier l’activité de Trobar clus* avec nos croyances.

— Messire, comme je vous l’ai expliqué, savoir que toute chose crée en ce bas monde est l’œuvre du Malin ne m’empêche pas d’admirer et d’aimer la vie terrestre. Je trouve la nature, la beauté des femmes et la vie belles à découvrir. Vivons et apprécions-les, sans perdre de vue que l’on est empêtré dans la matière et que les tentations sont grandes.

Il suffit de ne pas se détourner de la vraie lumière. Servons-nous de cette prison terrestre pour élever notre âme en composant avec le Malin puisqu’il est là et qu’il nous observe. Il faut se servir de la vie pour se transcender et se délivrer du mal.

— Tu joues sur les mots Trobaïre !

Comment peux-tu atteindre la perfection et la vraie lumière en aimant l’œuvre du Malin ?

— Il est plus simple qu’il n’y paraît !

Comment pouvez-vous prétendre à vous élever sans tentation ?

On peut ainsi aimer l’objet de la tentation sans pour autant lui succomber. Lorsque je célèbre la beauté de certaines damoiselles et que j’investis mon temps et mon énergie à les séduire courtoisement, il m’arrive certes de les désirer charnellement, mais mon art s’arrête aux convenances de l’amour courtois.

L’enchantement de la séduction ou de toute autre chose passe par cette frustration admise et positive.

— Ne serait-ce pas le rang de ces Damoiselles qui t’empêcherait de forniquer ?

— Messire, le doute fait partie de notre quête spirituelle et l’on peut parfois croire autrement et espérer.

— Tu es fin diplomate et tu as réponse à tout, mais je demande à voir dans les faits.

Pèire Pujol esquissa un sourire serein et demeura silencieux.

Les deux hommes marchaient maintenant depuis quelques heures, ils suivaient une sente caillouteuse qui se faufilait le long d’une combe.

Pèire Pujol ouvrait la marche puisqu’il connaissait tous les raccourcis d’un pays qu’il parcourait depuis de nombreuses années.

L’hydrographie et le relief dont il se servait pour se diriger n’avaient plus de secret pour lui. Ses connaissances en astrologie lui permettaient également de se diriger de nuit sans avoir besoin d’emprunter les axes principaux qui n’étaient pas toujours très sûrs.

Il avait ses bonnes adresses avec un réseau de connaissances qui lui offrait au gré des chemins qu’il parcourait le gîte et le souper.

Toujours bien accueilli, il donnait les dernières nouvelles des endroits parcourus et régalait les personnes en improvisant de petits spectacles ou en servant d’écrivain public.

C’était sa façon à lui de remercier une hospitalité qui lui était acquise. Pèire Pujol n’était plus très jeune et traverser un pays n’était pas une mince affaire. Il ne pouvait compter que sur ses jambes, car l’achat d’un mulet aurait été trop dispendieux pour sa bourse.

Rencontre avec le berger

Lorsqu’ils arrivèrent au Mas Viel, Pèire Pujol demanda au Seigneur avec déférence s’il voulait bien s’y arrêter. Il connaissait là un berger du nom de Marti, lequel se ferait un plaisir de les héberger.

Le seigneur de Cabrièras approuva en hochant la tête et fit signe de la main de s’y rendre. On voyait apparaître la masure du berger aux murs de pierres très épais. Des lauzes grossières écrasaient une toiture dont la charpente semblait s’affaisser par endroit. Un chien se mit à aboyer lorsqu’ils s’approchèrent du perron.

Pèire Pujol frappa à la porte, mais personne ne répondit.

— Je m’assieds ici et je n’en bouge plus dit-il.

Le seigneur attacha son cheval à un portalet de pacage et se dirigea vers un vedal* qui courait le long d’une prairie.

Intrigué, Pèire Pujol le suivit du regard et le vit s’allonger dans l’herbe. Il comprit alors qu’il cherchait pitance. Il crut voir un instant l’attitude d’un paysan et se garda de l’encourager lorsqu’il le vit se saisir d’une truite. Son instinct lui dictait qu’il valait mieux ne rien dire en pareil cas de peur de provoquer un sursaut d’orgueil.

C’était la première fois qu’il voyait un homme de son rang se livrer à une tâche domestique. La faim venait de faire sortir le loup du bois, se dit-il.

Le seigneur était allongé au bord du « vedal », une manche retroussée, son bras explorait les rebords du ruisselet. Au détour d’une cavité, sa main sentit tout à coup les oscillations du poisson se maintenant dans le courant. Ses doigts glissèrent le long des flancs de la truite puis arrivèrent à hauteur de sa tête, son pouce et son index se refermèrent subitement sur les ouïes du poisson. La truite prisonnière se débattait alors dans de violentes contorsions et ondulations. Le seigneur renouvela l’opération et laissa exclamer un cri de contentement. Lorsqu’il se retourna vers Pèire Pujol en brandissant ses captures, ce dernier étonné fit un signe d’encouragement gêné.

Le chien se mit à aboyer tout à coup.

Pèire Pujol aperçut au loin le berger et alla à sa rencontre. Il raccompagnait quelques chèvres et brebis. Le berger qui l’avait reconnu faisait également de grands signes avec son bâton en signe de bienvenue. Des salutations cordiales furent échangées, le berger contrastait avec Pèire Pujol, il était trapu, petit et très mat de peau. Ils échangèrent des nouvelles dans le vacarme des gens qui sont trop longtemps restés seuls.

Le seigneur dans son coin rassemblait du bois aux alentours pour le feu de cuisson. Le berger ne l’avait pas vu et s’arrêta net de parler en voyant le cheval. Le regard inquiet et interrogateur, il se retourna aussitôt vers Pèire Pujol qui le rassura en lui indiquant qu’il était accompagné d’un seigneur de sa religion.

Tout à coup une voix retentit derrière eux.

— Je suis le seigneur de Cabrieras.

Les deux hommes sursautèrent de voir le seigneur si proche. Il leur tendait une brassée de bois mort.

Le berger lui témoigna un signe de respect en inclinant la tête sans oser parler.

Le seigneur comprenait cette méfiance et cette crainte séculaire des gens de la terre lorsqu’ils se trouvaient devant un noble. Aussi pour détendre l’atmosphère, il lui présenta les truites et lui dit-il y en a deux pour chacun !

Le berger un peu confus se précipita à la porte de sa demeure pour offrir l’hospitalité et s’empressa de dire qu’elle était aussi modeste que ne l’était son rang.

Ils rentrèrent dans une grande pièce assez sombre où une forte odeur animale était omniprésente.

Un coin de la pièce était délimité par un assemblage de bois hétéroclite qui servait de pacage pour les bêtes.

À l’opposé, un grand meuble de rangement sans placard ni tiroir, plat et rectangulaire tenait lieu de couchage.

Plusieurs toisons de brebis à la laine jaunie avaient été cousues entre elles et donnaient à l’ensemble l’aspect d’un nid douillet.

Dans l’âtre de la cheminée, un trépied surmonté d’un grand toupin* noirci était rempli d’une soupe de raves. Au milieu trônait une grande table épaisse et massive qui laissait deviner que le berger n’avait pas toujours été seul.

Le nombre d’écuelles et d’ustensiles divers et variés rangés sur le manteau de la cheminée ainsi que tous les tabourets présents sous la table confirmaient cette sensation.

Une échelle en bois permettait d’accéder à l’étage où les combles étaient recouverts de plantes fourragères très odorantes dont les effluves parvenaient parfois à dissiper l’odeur des animaux.

Les deux invités furent conviés à s’asseoir autour de la cheminée tandis que le berger s’affairait silencieusement à allumer le feu.

Après quoi il proposa de leur servir du lait de chèvre en attendant que la soupe finisse de mijoter.

Le seigneur acquiesça sans dire mot et semblait être retombé dans cette torpeur qui caractérise les gens qui sont encore sous le coup d’une affliction extrême.

Le berger par méfiance ou déférence n’osa pas continuer la conversation qu’il avait entamée avec son ami.

Il s’en était tenu aux formules de politesse que l’on distille çà et là avec prudence auprès de la gent féodale.

Le silence entourait ces trois hommes que rien n’aurait prédisposé à se rencontrer en pareil lieu excepté une révolution dans l’ordre des choses.

Lorsque la soupe fut prête, un nuage de vapeur tournoya au-dessus du toupin et le berger servit ses invités.

Le Seigneur semblait pensif et posa une question directe et glaçante avant même de la consommer.

— Quel est le malheur qui a frappé cette Domus* ?

Le berger étonné se mit à fixer Pèire Pujol qui hocha la tête en esquissant un regard rassurant. Le berger répondit alors sans emphase que les croisés avaient mis le siège au château voisin et que des négociations avaient suivi.

Le Seigneur avait accepté de livrer tous les bons chrétiens* de sa seigneurie ainsi que leurs biens.

Lorsqu’il était arrivé chez lui, en descendant avec son troupeau, sa femme et ses deux enfants avaient disparu.

Le berger s’arrêta de parler noué par une émotion grandissante que l’on ne peut contenir et qui suffit à comprendre du sort funeste qui leur avait été réservé.

Pèire Pujol et le Seigneur respectèrent ce silence comme un deuil que l’on partage.

Le berger reprit son récit et pour occulter le sort réservé à sa famille, il expliqua que les terres où il vivait, étaient un alleu* et donc une terre libre sans seigneur.

Ce Seigneur savait qu’il était occupé par des bons chrétiens, il s’était servi de ce prétexte pour vider cette terre de ses occupants et l’annexer à son domaine.

Jordi-Guilhèm ne put réprimer sa colère devant la bassesse de ses pairs et de ce monde sans droit.

Pèire Pujol écoutait d’une oreille distraite le Seigneur se livrer à son réquisitoire tout en regardant le berger d’un air songeur.

Lorsque le Seigneur eut achevé son monologue indigné, Pèire Pujol demanda au berger pourquoi il restait dans cette maison qui serait un jour occupée par des gens envoyés par ce Seigneur sans scrupule.

Le berger expliqua qu’il n’avait nulle part où aller et qu’il restait là indifférent au sort qui l’attendait.

Fataliste jusque dans le son de sa voix, il disait avoir toujours vécu en bon chrétien et attendait d’être pris et libéré par la mort.

Le sang du Seigneur ne fit qu’un tour, car ces mots, couramment entendus, se faisaient l’écho d’une capitulation générale et sans condition dont il était le témoin permanent et impuissant.

Le Seigneur tapa du poing sur la table et d’une voix ferme et convaincante en pointant le doigt vers le berger dit :

— Si tous les bons chrétiens font comme toi et suivent jusque dans le trépas la logique de leur foi, plus aucun vrai chrétien ne pourra donner l’exemple pour combattre le mal sur la terre.

Il faut avant tout sauver notre église avant de penser à se sauver soi-même, Dieu nous en sera reconnaissant tôt ou tard dans cette vie ou dans une autre.

Voudrais-tu être le complice involontaire du Malin en faisant disparaître notre religion de la surface de la Terre ?

Nous ne pouvons pas laisser faire cet ennemi qui n’a rien à faire chez nous et qui nous dicte le contraire de ce que nous croyons.

Moi, Jordi-Guilhèm de Cabrièras, je suis prêt à sacrifier mon âme dans cette vie et je répondrai au mal par le mal toutes les fois qu’il sera utile de le faire pour le bien et le juste.

Pèire Pujol pensa au fond de lui que le Seigneur n’avait pas mis longtemps à se forger des certitudes et à légitimer ses actions à venir lui qui, quelques heures auparavant, doutait de tout.

Il sentait également qu’il n’était peut-être pas étranger à cette façon d’appréhender le monde des bons chrétiens.

Le berger immobile écoutait le Seigneur.

Le regard fixe sur les braises incandescentes de la cheminée, il ruminait quelque chose comme s’il venait d’avoir une révélation.

La lueur intermittente des flammes éclairait un visage apaisé, ses traits tirés par la détresse et la résignation avaient disparu.

Muni d’un tison, il tapotait machinalement les charbons de bois pour les voir rougir.

Les petits coups qu’il donnait s’intensifiaient au gré de ce que disait le Seigneur.

Le berger menait un combat contre lui-même et lorsque le Seigneur s’arrêta de parler.

Il dit d’un ton assuré et mystérieux, si chacun trouve sa place on se libérera soi-même.

Qu’avait-il voulu dire ?

Pèire Pujol et le Seigneur étaient maintenant fatigués, ils ne prêtèrent pas d’importance aux derniers mots du berger.

Celui-ci alluma une bougie et d’un geste amical invita les deux hommes à le suivre pour passer la nuit.

Chacun pria de son côté taraudé par mille questionnements.

Cet espoir d’éternité qui paraissait inatteignable pour un seul individu devenait possible avec l’aide des autres.

Étaient-ils des élus de Dieu pour qu’ils fussent à ce point mis à l’épreuve ?

Ces trois hommes entretenaient ensemble la flamme de leur croyance qui devrait les conduire vers l’éternité. En même temps, chacun avait choisi un chemin différent pour y parvenir.

Opprimé et fataliste la veille, le berger venait d’être galvanisé par ce Seigneur si proche et si singulier.

Au petit matin par une des lucarnes de la bergerie, un jour d’espérance venait de poindre.

Les douces lueurs orangées d’un soleil à venir se propageaient dans un ciel encore bleu nuit.

Un vent léger venait mélanger au gré des courants d’air, les odeurs du chaume séché avec les herbes encore mouillées par la rosée.

Les grillons s’étaient tus enivrés par leur mélodie nocturne, tandis que les oiseaux inondaient de leurs notes joyeuses les sous-bois encore endormis.

Les trois hommes étaient descendus et buvaient une chopine de lait devant le pas de porte.

Ils ne pouvaient pas rester indifférents à ce cadre qui les entourait et dont ils saisissaient le contraste entre leurs terribles préoccupations et l’extrême légèreté qu’il y avait à se laisser porter par cette nature en éveil.

Le berger y avait succombé en restant dans sa bergerie sans mesurer son comportement suicidaire.

Il avait attendu dans sa bergerie perdue au flanc d’une montagne sauvage que vienne frapper à sa porte l’étrange destinée que ce monde réservait aux bons chrétiens.

Désormais il était décidé de partir de cet endroit pour suivre ces deux hommes jusqu’à Tolosa.

Il profitait de cette providence pour nourrir une foi qui lui intimait de vivre un autre destin.

Le berger rassembla ses maigres affaires dans son baluchon et lança un dernier regard dans ce qui fut autrefois son havre de paix et de bonheur terrestre.

Il ferma la porte lentement comme on referme la dernière feuille d’un livre saint.

Ultime geste dérisoire, il tourna une grosse clé dans la serrure et rangea celle-ci dans sa poche.

Il resta sur le perron de sa porte immobile, tournant le dos à ce qui fut sa vie d’époux, de père et de berger. Le Seigneur, tout près, ressentait cette même sensation de vide absolu et contre toute convention dû à son rang, posa sa main sur ses larges épaules en signe de soutien.

Aucun mot ne put sortir de la bouche de ces deux hommes, pas même de celle de Pèire Pujol qui respecta ce silence intimiste.

Le berger se dirigea vers le pacage dont il ouvrit le portalet.

Les bêtes sortirent une à une pour suivre une dernière fois leur guide vers une destination inconnue.

Il ne pouvait pas se résoudre à les abandonner et décida en cours de chemin de les laisser à une famille de paysans qui accepta cette divine offrande en comprenant la situation.

En retour, cette dernière leur prépara des vivres pour les jours à venir et leur signala la présence d’un contingent de cavaliers étrangers qui faisaient la razzia en fourrageant et en emportant tous les animaux qu’ils trouvaient dans la proche vallée.

Jordi-Guilhèm comprit qu’il n’y avait pas de temps à perdre, car l’ennemi prenait la direction de Tolosa et affichait clairement ses intentions de s’en emparer.

L’avant-garde de cette armée était déjà peut-être aux portes de la ville.

Le cheval du Seigneur servait maintenant à porter les affaires de chacun pour qu’ils puissent, à marche forcée, gagner du temps.

Au fur et à mesure qu’ils avançaient dans cette campagne lauraguaise, ils trouvaient les domaines déserts, écrasés par un silence assourdissant, qu’aucune silhouette courbée dans les champs ne venait troubler.

Une auberge à la croisée des chemins avait les volets cloués et la porte était condamnée par quelques planches dérisoires.

Les trois hommes avançaient sans se parler à l’affût du moindre bruit perceptible et inquiétant.

L’œil aux aguets toutes les fois qu’ils se trouvaient à découvert.

Ils ne savaient pas à ce stade de leur progression si l’ennemi était derrière ou devant eux. Mais une chose était sûre, la cité Ramondina était toute proche.

Lorsqu’ils furent arrivés en haut d’un mamelon après avoir suivi une coupe de bois, la vue s’offrit tout à coup sur une ligne de remparts que l’on apercevait au loin.

En arrière-fond, le ciel était obscurci par des nuages menaçants qui plombaient l’ambiance déjà lourde et écrasante.

Aucun signe de combat apparent ne venait encore troubler cette ville.

Le château narbonnais dominait l’ensemble des défenses par sa stature massive tandis que les murailles de briques rouges épousant les méandres de la Garona* plongeaient leur fondation dans les eaux aranaises* encore fraîches.

La ville de tous les espoirs

Une fois arrivés au pied de la cité, toutes les portes étaient fermées et solidement gardées.

Jordi-Guilhèm de Cabrièras cria à la milice communale qu’il désirait entrer. Il s’avança lentement sur son cheval jusque sous l’assommoir* de la porte.

Il brandit son écu des deux mains pour montrer son blason tandis que son épée, restée sur le flanc de sa monture, témoignait d’un gage de paix.

Des visages se profilèrent par-dessus l’assommoir et dévisagèrent ce chevalier inconnu, mais dont le blason évoquait la vicomté de Trencavel.

Le seigneur présenta l’objet de sa visite, manifestement la milice le connaissait d’avance. Ils furent étonnés qu’il ne se rendit pas directement au château narbonnais.

Cette milice composée du peuple, de bourgeois et de notables assurait une mission de surveillance et de protection de la ville. Elle n’était pas aguerrie par des faits d’armes. Elle éprouvait beaucoup de méfiance et de crainte à l’égard d’un cavalier armé, derrière lequel pouvait se cacher un espion.

C’est donc avec zèle et précautions qu’ils engagèrent la conversation avec ce seigneur accompagné de ses deux hommes à pied.

La langue d’Oc et les mots employés par ce dernier ne permettaient pas de douter de ses origines. Mais pour être sûr qu’il ne s’agissait pas d’un traître à la solde des Français, plusieurs sergents d’armes furent conviés à les encadrer.

Ils montèrent tous sur le chemin de ronde et le longèrent sur plusieurs centaines de mètres. Ils surplombaient une multitude de petites habitations en brique.

Une première rangée était adossée directement au rempart, tandis que les autres espacées par des vides et des jardins laissaient entrevoir des ruelles étroites. Ils devinaient la vie grouillante par les bruits et les odeurs qui parvenaient jusqu’à eux.

L’air enjoué de Pèire Pujol détonnait avec l’ensemble de la troupe, le berger s’en aperçut et lui demanda :

— Pourquoi es-tu joyeux tout à coup, Pèire ?

— Je retrouve ma ville et ce quartier qui m’a vu naître. Pourtant j’y arrive comme un étranger dont on se méfie maintenant.

Après une longue pérégrination à travers tout ce pays, je reviens aux sources contraint par la guerre.

— Pèire, fit Marti. Peut-être qu’après avoir connu les joies de ce monde, tu te rapproches un peu plus de l’entendement du bien.

— Que veux-tu dire par là, tu crois que je suis revenu ici pour faire une bonne fin ?

Pèire Pujol finissait à peine de parler lorsqu’un éclair jaillit au-dessus de leur tête dans un fracas étourdissant.

Le temps se figea quelques instants et les derniers mots prononcés par Pèire Pujol résonnaient encore dans leur esprit comme un signe du ciel.

Les hommes hébétés se regardèrent un court instant pour comprendre ce qui se passait et s’étonnèrent d’être tous indemnes. La foudre n’était pas passée loin.

Les hommes d’escorte tenaient maintenant leur lance avec le fer pointé vers le sol et reprirent leur progression au pas de course.

Ils descendirent des remparts par un escalier à vis qui donnait directement dans une ruelle dont la perspective s’achevait par une des tours du château comtal.

À ce moment-là, une femme hystérique sortit de sa maisonnée en hurlant et gesticulant. Elle tenait dans son bras son enfant et pointait sa main vers le ciel.

Le regard fou, elle prenait à témoin les passants en criant que cette foudre était un signe de Dieu et que cette ville était le fruit du démon. Il fallait sans tarder chasser les hérétiques avant que ne s’abatte sur eux la colère de Dieu.

Quelques passants se signèrent sans rien dire tandis que d’autres passèrent leur chemin, indifférents.

La jeune femme resta un moment indécise puis éclata en sanglots en marmonnant inlassablement qu’elle ne voulait pas que sa fille meure, car elle était élevée dans la foi catholique.

Lorsque le berger passa à hauteur de cette femme, il attira son attention par des mots doux et réconfortants puis expliqua que la foudre n’était peut-être pas un signe de Dieu, mais au contraire un signe du démon qui songeait à les égarer.

La jeune mère regarda avec étonnement cet homme empli de sérénité et d’assurance. La prunelle de ses yeux retrouva aussitôt de l’éclat.

Le Seigneur qui avait assisté de près à la scène sourit au berger pour lui témoigner son étonnement tandis que les sergents d’arme impatients les pressèrent de repartir.

Jordi-Guilhèm se sentait moins seul en compagnie de ces deux hommes qui, chacun à leur façon, lui apportaient énergie, force et convictions.

Bien que les deux hommes l’aient retardé pour venir jusqu’à Tolosa, il ne regrettait rien et se disait qu’il aurait été dommage de faire cavalier seul.

Il sentait chez Pèire Pujol un homme de conviction et de consensus qui aurait pu être son père, rang de noblesse excepté. Quant au berger qui au premier abord paraissait rustre et fat, il découvrait en lui une sensibilité familière propre aux gens de sa religion.

Une complicité de non-dit venait de s’installer entre ces trois hommes.

Une relation fraternelle et indéfectible, liée par des enjeux à la fois communs et différents, devait sceller à jamais leur sort dans une destinée commune.

Lorsque les hommes d’armes furent arrivés au château narbonnais, seul le Seigneur fut convié à y entrer tandis que l’escorte maintenait le berger Marti et Pèire Pujol sous bonne garde.

Dans l’enceinte régnait une débauche d’activité.

Des forges de fortune étaient disséminées tout le long des coursives.

Les forgerons s’affairaient sur leur ouvrage dans une succession irrégulière de martèlements.

Des dizaines de charrettes de foin et de fourrage attendaient d’être vidées par une trappe à l’intérieur des entrailles du château.

Des montagnes de vivres en tous genres étaient entreposées çà et là dans l’attente de leur stockage.

Plusieurs consuls* étaient présents et procédaient en présence des intendants du comte, aux inventaires et à leur répartition entre la ville et le château.

Des conseillers préparaient la dotation en armes pour chaque soldat et défenseur.

La milice montait sur les chemins de ronde des caisses remplies de flèches qu’elle disséminait sous chaque crénelure.

Plusieurs ingénieurs catalans de renom envoyés par le Roi Pierre II d’Aragon* achevaient la révision des pierriers et des mangonneaux.*

Jordi-Guilhèm n’en croyait pas ses yeux et partout où il posait son regard, une opulence de moyen jusqu’alors inconnue à ses yeux, ne faisait que le conforter dans l’idée que les Français n’iraient pas plus loin.

Le pont-levis du château narbonnais venait de s’ouvrir, les seigneurs venus de toutes les contrées ne cessaient d’affluer. Jordi-Guilhèm identifia les comtes de Foix et du Comminges par leurs armoiries.

Ils étaient entourés de faidits dont un qu’il reconnut, comme étant originaire du Carcasses.

Il s’agissait d’un ami de son père qui, comme lui, devait être venu à Tolosa dans l’espoir d’une reconquête.

Ce Seigneur modeste par son domaine, mais grand par sa stature et au fort accent rocailleux propre aux gens de la Montagne noire et du Carcasses avait participé à la défense des châteaux de Las Torres* commandée par Pèire Rogier de Cabaret.

Simon de Monfort n’avait pas pu les prendre lors d’un premier siège.

Forts de ce succès, ils avaient tenté de porter secours au Seigneur Bertrand de Termas lorsque ce dernier fut à son tour assiégé. Ils avaient harcelé les convois de ravitaillements ennemis, mais en vain. Le château de Termas était tombé après plusieurs mois de siège suite au manque d’eau récurrent dans ces contrées et la dysenterie généralisée des défenseurs.

Les yeux gris bleu de ce vieux seigneur semblaient lancer des éclairs, un regard d’acier tétanisait ceux qui le fixaient droit dans les yeux et ses cheveux grisonnants accentuaient naturellement son autorité.

À lui seul, il incarnait toutes les valeurs occitanes de son temps et cristallisait depuis les premiers combats, la haine de tous les faidits* contre cet ennemi venu du nord.

Ce Seigneur souriant vint à la rencontre de Jordi-Guilhèm.

Ce dernier n’eut pas le temps de se présenter que le vieux Seigneur lui fit une accolade virile en lui disant qu’il savait qui il était et qu’il ressemblait trait pour trait à son père lorsqu’il était jeune.

Il expliqua aussi qu’il était au courant de tout et qu’il n’avait rien pu faire pour son père ni pour son domaine.

Lui-même avait dû fuir pour se réfugier à Carcassonna et organiser la défense de la ville.

Jordi-Guilhèm le salua avec respect, mais avant toute autre civilité lui demanda où en était la situation actuelle.

Depuis qu’il chevauchait le pays pour venir jusqu’ici, il avait été coupé de toutes nouvelles.

Le vieux faidit lui répondit que les Français n’étaient pas loin, qu’ils pillaient et fourrageaient le pays pour soutenir le siège de Tolosa et qu’un convoi de renfort allemand devait prochainement faire la jonction avec eux.

Les troupes des comtes de Foix et du Comminges s’étaient alors empressées de parvenir jusqu’à Tolosa. Quant au Roi Pierre II d’Aragon, il leur assurait son soutien, mais restait encore en retrait.

Ils savaient aussi que l’ennemi doutait maintenant de ses capacités à les battre et avait envoyé des émissaires pour parlementer avec le Comte Ramond VI de Tolosa.

Ce dernier cette fois était resté ferme et n’avait accepté aucun compromis, comprenant que la question des hérétiques n’était qu’un prétexte pour les envahir.

Un silence s’ensuivit, le vieux Seigneur le prit par les épaules et semblait être absorbé par quelques pensées. Il lui fit part alors d’une affaire qui devait rester secrète.

Avant même que leurs regards ne se croisent, Jordi-Guilhèm rétorqua d’un ton assuré qu’il pouvait avoir toute sa confiance.

Le vieux Seigneur esquissa un léger sourire et reprit sa conversation en témoignant que leurs deux familles étaient notoirement considérées comme hérétiques. Il le chargeait d’une mission en lui expliquant qu’il représentait officieusement les intérêts des seigneurs faidits de la vicomté de Trencavel.

Il ajouta que leur dernière chance de salut passait par l’offensive du Comte de Tolosa pour réinstaller les leurs dans leur pays.

Les bourgeois et le peuple des villes n’attendaient que cela, qu’ils soient bons chrétiens ou de l’Église romaine.

Ils se joindraient sans difficulté à la révolte le moment venu.

Jordi-Guilhèm le coupa et mit en doute cette dernière assertion en expliquant que ce peuple dont il parlait, n’avait de cesse d’éroder leurs prérogatives seigneuriales et ne pensait qu’à se libérer de leur charge et de leur pouvoir.

Le vieux seigneur ne désapprouva pas l’objection, mais avait de longues oreilles sur ce qui se passait dans les villes occupées et expliqua que les Français imposaient au peuple des coutumes et des lois beaucoup plus dures que les leurs en les soumettant à l’arbitraire et en érodant leurs libertés communales.

Il savait de source sûre qu’ils étaient tous acquis à leur cause, car leurs intérêts rejoignaient les leurs.

En revanche, il n’était pas sûr de la confiance que l’on pouvait témoigner aux Tolosans qui ne connaissaient pas encore leur ennemi.

Des bruits alarmants faisaient état d’accords secrets passés entre les capitouls* de Tolosa et l’Église romaine afin d’éviter le terrible carnage qui avait décimé la population lors du sac* de Besiers au début de l’offensive.

— Il nous est impossible reprit le Seigneur de surveiller toutes les portes, au cas où la milice déciderait d’en ouvrir une pour faire entrer l’ennemi.

Le château narbonnais ne résisterait pas à cette trahison et si tel était le cas, ils préféreraient se désengager en menant le combat depuis l’extérieur.

Jordi-Guilhèm impatient lui demanda d’en venir au fait.

Il lui expliqua qu’en tant que dernier arrivé et n’étant pas encore connu des notables Tolosans, il le choisissait pour infiltrer le conseil des capitouls afin de cerner leur véritable intention.

Il savait que des espions du comte avaient déjà infiltré la milice communale, mais rien n’avait transpiré jusqu’à présent.

Le comte s’évertuait à rassurer tous ses vassaux de l’indéfectibilité des Capitouls et du peuple Tolosan à vouloir résister aux Français sous sa bannière.

La méfiance était de mise, car l’intérêt du comte n’était pas d’alarmer ses défenseurs au risque de les voir partir ou se désunir.

Jordi-Guilhèm accepta la mission sans hésiter et pensa immédiatement à l’aide que pouvait lui apporter Pèire Pujol.

Les deux seigneurs se séparèrent à l’entrée du Château en échangeant une solide poignée de main tandis que les sergents d’armes libérèrent de leur surveillance le jeune seigneur.

Le berger finissait de déclarer son identité et la raison de sa venue auprès d’un secrétaire de la charte consulaire.

Ce dernier consignait par écrit ces informations sur un manuscrit communal gérant les entrées et les sorties pour chaque porte de la ville.

Pèire Pujol s’apprêtait à en faire autant lorsque le Seigneur fit comprendre que ces deux hommes étaient avec lui et qu’ils dépendaient désormais du Château comtal et non de la cité.

Le scribe n’insista pas et sans décliner son identité laissa repartir Pèire Pujol.

Ce dernier lui demanda la raison de cette subite intervention et comprit la discrétion qui devait entourer la mission ordonnée par cet ancien vassal de Pèire Rogier de Cabardes.

À l’évocation de la lignée des Cabardes, le trobador se rappela des grandes heures qui avaient fait sa renommée et dit qu’il avait écrit un sirventes à sa gloire. Il vouait une profonde admiration à cette dynastie qui avait de tout temps soutenu le paratge* et le fin amor.

Pèire Pujol fut attristé de voir qu’un vassal de cette famille se complaisait dans cette mission d’espionnage à l’encontre de ses compatriotes.

Il était persuadé de l’honorabilité et du dévouement du peuple Tolosan acquis depuis toujours à la cause Ramondine et à la charte consulaire de leur cité.

Les Tolosans n’avaient jamais eu trop à se plaindre de cette dynastie qui s’était démarquée de ses contemporains par son goût pour le raffinement et ses idées progressistes.

Dans la paix et la concertation, elle avait accepté et octroyé des libertés communales exemplaires pour l’époque et uniques en leur genre au point que la cité était devenue l’égale du Comte.

Sous l’égide de la fameuse institution capitulaire qui faisait élire 24 capitouls, ces derniers étaient compétents dans de nombreux domaines comme la police et la justice.

Un des ancêtres de l’actuel Comte n’était-il pas celui qui le premier avait fait tomber les défenses de Jérusalem avec son armée occitane lors de la première croisade et qui refusant pour une raison inconnue de devenir Roi de Jérusalem avait préféré créer le comté de Tripoli près d’Antioche.

Ce prestige et cette ouverture d’esprit avaient profité aux bourgeois de la ville autant qu’au comte, car chacune des parties avait contribué largement à la prospérité de l’autre.

Pèire Pujol pensait aujourd’hui à ce paradoxe dont il devenait un acteur malgré lui, hier il avait chanté la gloire « Tolosana » et maintenant il devenait un espion au service de la suspicion et du doute.

Après tout, le monde ne devait-il pas fonctionner ainsi sous la férule de cette maudite dualité ?

Jordi-Guilhèm n’eut pas besoin d’enfiler des habits de roturier pour se fondre dans le peuple tant ses habits avaient souffert lors du voyage.

Il se sépara simplement de ses armes qu’il confia au palefrenier à qui il avait laissé son cheval, puis les trois hommes se faufilèrent dans les ruelles de la cité jusqu’à la place des carmes où ils furent frappés de voir tant de monde qui s’entassait ici et là.

Il n’y avait pas un Tolosan qui n’eut accueilli dans ses murs de la famille ou des amis.

Quant aux autres moins chanceux, ils tentaient de se faire un peu de place en aménageant un abri de fortune accolé aux murs briquetés des Tolosanes.*

De la paille était distribuée sur les places et dans les jardins pour offrir aux plus démunis un moyen de pouvoir dormir plus confortablement.

Hormis cette apparence de fébrilité, les gens qui étaient venus s’abriter dans Tolosa semblaient calmes et sereins.

Sous un porche de la rue de la pourpointerie se tenait un homme très âgé à la peau mate et burinée par le soleil, des reflets de métal doré jaillissaient de sa bouche lorsqu’il parlait.

Il arborait assis devant chez lui une rouelle*jaune sur son pourpoint neuf et une plume à la main. Il vantait aux passants les mérites de ses prêts.

Sa rouelle était devenue une enseigne et un gage de reconnaissance pour ses futurs clients.

Les juifs nombreux vivaient depuis longtemps en parfaite concorde avec le peuple autochtone. Beaucoup ne portaient plus cet insigne qui au demeurant ne présentait aucun caractère infamant pour lequel il avait été conçu ailleurs.

Un peu plus loin plusieurs drapiers exposaient leur marchandise sur un étal et criaient à tue-tête l’avantage du drap en lin à la veille d’un siège en expliquant aux bourgeois qu’il était capital de bien dormir pour discerner les apparences de ce monde.

À l’évocation de ces mots, certains se signaient en passant leur chemin tandis que d’autres se pressaient sur ces étals.

Les trois hommes continuèrent en direction du Quai de la Daurade où dans une encoche du rempart, un petit port s’ouvrait sur la « Garona ».

Plusieurs barques de pêcheurs faisaient leur manœuvre pour accoster et des gens de toutes conditions s’y pressaient dans un tintamarre assourdissant.

Certains pêcheurs remontaient des paniers d’osier remplis d’anguilles que leur femme estourbissait sur le quai à grand coup de bâton.

D’autres ramenaient des paniers de tacons* argentés ou encore des goujons et des barbeaux en nombre considérable.

Les pêcheurs depuis un certain temps devaient faire face à une augmentation croissante de la demande et en connaissaient la triste raison.

Dans un angle du quai, un homme vêtu d’une grosse étoffe sombre et au visage blême, mais dont les yeux et le sourire respiraient la quiétude venait de tourner son regard vers le ciel.

Il était entouré d’un cordon de personnes de tout âge qui l’écoutaient attentivement en joignant leurs mains.

Le berger Marti voulut s’arrêter pour l’écouter à son tour, mais Jordi-Guilhèm présentait déjà des signes d’énervements. Il rappela sèchement les deux hommes, mais face à l’insistance du berger, il laissa ce dernier sur place en lui indiquant un point de rendez-vous pour le soir.

Lorsqu’ils arrivèrent devant le capitole, ils furent frappés par l’élégance et l’imposant édifice de briques rouges érigé par les capitouls pour administrer leur cité.

Le seigneur de Cabrièras fut étonné de voir ces nouveaux maîtres du palais, flanqués d’étoffe de brocart* richement décorée, décider en lieu et place du puissant Comte Ramond VI.

Le plus surprenant pour Jordi-Guilhèm était de les voir ne porter aucune arme à leur ceinture et ignorer tout de l’art de la guerre.

Comment ces nouveaux seigneurs faisaient-ils pour se maintenir au pouvoir et diriger une telle cité ? Cette ville décidément n’en finissait pas de le surprendre et de l’intriguer.

Il s’apercevait alors de son réel état d’ignorance dans la gouvernance de ce nouveau monde.

Le jeune et modeste Seigneur qu’il était avait appris à gouverner avec des armes et c’est avec ces mêmes armes qu’il avait perdu son pouvoir.

Il comprenait maintenant que sous la pression du nombre et celui de l’argent, le comte de Tolosa ne pouvait plus être libre de ses décisions et qu’il avait dû composer en abandonnant certaines prérogatives au peuple « Tolosan »*.

Aujourd’hui à la veille d’un siège, on ne pouvait plus être sûr de rien concernant sa réaction, maintenant qu’il avait appris à décider de ce qui était bon ou pas pour lui.

S’il décidait de résister, qu’adviendrait-il des milices communales dirigées par les capitouls ? Tiendraient-elles le choc en prouvant leur valeur guerrière ou au contraire seraient-elles défaites au premier contact ?

En période extraordinaire, le conseil des Capitouls se réunissait tous les soirs et débattait des préparatifs et des mesures à prendre face au péril qui guettait la cité.

De nombreux « Tolosans » attendaient à l’extérieur la fin de la séance pour connaître le résultat des délibérations de l’assemblée qui étaient lues au peuple par un crieur public.

Ce soir-là nos trois hommes apprirent qu’une délégation papale entrerait dans les murs le lendemain.

Le seigneur comprit que l’affaire ne s’engageait pas à l’avantage du comte.

Il pensa que, sous la pression de certains bourgeois catholiques, les capitouls tenteraient de négocier un compromis.

Les paroles du légat « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » reprises en cœur par des milliers d’assiégeants, ivres de sang lors du sac de Besièrs, marquaient encore les esprits.

Le seigneur ruminait toujours ses pensées et échafaudait des hypothèses faute de faire confiance à ces hommes de robe.

Il demanda à Pèire Pujol de tout faire pour connaître les intentions des Capitouls.

Pèire Pujol rassura le Seigneur en lui disant que selon le règlement capitulaire, il suffisait d’être « Tolosan » et roturier pour pouvoir assister aux séances.

Le Seigneur qui ne remplissait aucune des deux conditions et peu habitué d’être évincé par son statut maugréa en affichant une totale indignation face aux enjeux du moment.

Pèire Pujol prit alors les devants en lui demandant de l’attendre à l’extérieur et qu’il ferait tout en son pouvoir pour assister à cette rencontre.

Bien que ne connaissant aucun bourgeois ou Capitoul présent à l’entrée du Capitole, il en remarqua un qui était au centre d’une discussion feutrée.