Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Louis Richard

- Sprache: Deutsch

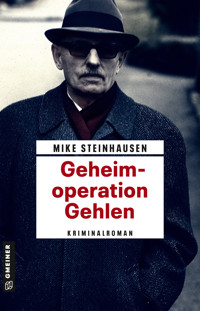

Als der ehemalige Fremdenlegionär Louis Richard eine Frau vor ihrem Zuhälter rettet, stürzt das sein weiteres Leben ins Chaos. Denn schon kurz darauf wird er unschuldig zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis erhält er unerwarteten Besuch von zwei Mitarbeitern der CIA. Louis soll ihnen helfen, Reinhard Gehlen als Präsident des BNDs zu installieren. Er willigt ein, springt für ihn die Freiheit und eine neue Identität heraus. Doch die CIA spielt ihr eigenes Spiel und schon bald kämpft Louis ums Überleben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mike Steinhausen

Geheimoperation Gehlen

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Herstellung: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Sven Simon

ISBN 978-3-8392-7702-7

Kapitel 1

Mit einer dicken Jacke gegen die Kälte gewappnet, schippten die Männer den aufgeweichten Lehm aus dem Schützengraben. Die letzten Regengüsse hatten die Befestigungsanlagen unterspült, und die Gänge glichen mehr einem schlammigen Acker. Louis Richard fluchte innerlich. Wenn sich dieses Wetter nicht beruhigte, würden sie absaufen, noch bevor der Gegner überhaupt eine Chance hatte, ihnen eine Kugel durch den Helm zu jagen. Raul Durand stieß das Spatenblatt in den Boden und fingerte mit klammen Händen eine Zigarettenpackung hervor. Sein Atem kondensierte in weißen Wolken. Mit spitzen Lippen zog er eine der Filterlosen heraus und hielt die Packung anschließend in Louis’ Richtung.

»Haste schon gehört, Louis? Geht wohl bald los.«

Louis lehnte das Angebot mit einer Handbewegung ab, und sein Kamerad verstaute die Kippen wieder in seiner Innentasche. »Erzähl.«

Raul zündete sich zuerst die Zigarette an, nahm einen tiefen Zug und beobachtete einen Augenblick die graue Rauchwolke, die sich über ihren Köpfen auflöste. »Na, was meinste, warum wir hier diesen Kaninchenbau auf Vordermann bringen sollen?«

Louis tat wenig überzeugt. »Das wäre Wahnsinn, Raul. Die Wehrmacht steht zweihundert Meter weiter. Wir müssten bergauf. Der Boden ist weich wie frische Kuhscheiße. Du kriegst nach zwei Metern deine Stiefel nicht mehr aus dem Dreck.«

Raul zog erneut an seiner Zigarette. »Hab da was munkeln gehört«, tat er geheimnisvoll.

Insgeheim rechnete Louis jeden Tag mit einem Angriffsbefehl. Zunächst war alles nach Plan verlaufen. Den Alliierten war es gelungen, über die Vogesen bis an die Oberrheinseite vorzustoßen. Während die 1. Armee Frankreichs von Süden zuletzt über Belfort vorgerückt war, war es der 7. US-Armee unter General Devers gelungen, von Norden her an den Rhein vorzustoßen. Somit hatten sie die Deutschen in die Zange genommen. Links und rechts die Alliierten, im Rücken der Rhein. Doch obwohl der Druck auf die Deutschen unerbittlich zunahm, hielt deren 19. Armee große Teile der Frontlinie. Entweder waren das verdammt harte Burschen, oder ihr Fanatismus war noch größer, als man behauptete, dachte Louis. Nun hatte das Wetter den Vorstoß der Alliierten ins Stocken gebracht. Tagelanger Dauerregen, so stark, dass manche Kameraden in ihren Schützengräben in bis zu fünfzig Zentimeter tiefem Wasser standen. Und das bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Selbst wenn man das Glück hatte, auf einigermaßen festem Boden auszuharren, so ging die Kälte bei jedem ans Eingemachte.

»Ich meine …«, Raul schnippte den Stummel weg, »ewig werden wir hier nicht hocken bleiben. Und von allein werden die Krauts sicher nicht angreifen. Sitzen ja trocken.«

Louis schaute zum Himmel. Er war grau, obwohl es erst Mittag war. Ein zuverlässiges Zeichen dafür, dass sie jeden Augenblick erneut mit heftigen Regenfällen zu rechnen hatten. Und mit fallenden Temperaturen. Das Wetter war eindeutig auf der Seite der Deutschen, da hatte Raul recht. Wenn sie nicht bald die Offensive suchen würden, dann würde der Winter zu ihrem größten Feind werden.

Das monotone Wummern der Artillerie legte sich auch in dieser Nacht über das Schlachtfeld. Tagsüber waren Aufklärungsstreifen im Niemandsland zu gefährlich. Daher sandten ihnen die Deutschen in jeder Nacht die tödliche Botschaft, erst gar nicht auf die Idee zu kommen, Kundschafter in ihre Richtung zu schicken. Die psychische Belastung dieses Dauerfeuers verfehlte ihre Wirkung nicht.

Die Männer hatten sich Nischen in die Wände der Schützengräben geschaufelt und diese Kojen mit Planen ausgeschlagen, um halbwegs trocken zu liegen. Als Kissen dienten ihnen ihre Rucksäcke. Laut Dienstvorschrift hatten sie auch in ihrer Freizeit einsatzbereit zu sein. Der zermürbende Stellungskrieg, der sie hier seit Wochen gefangen hielt, forderte seinen Tribut. Die Männer hätten vor Erschöpfung im Stehen schlafen können. Louis befand sich mit seinen Kameraden in den rückwärtigen Linien, wo sie zumindest vor den leichten Mörsern relativ sicher waren. Es war nicht der Lärm, der Louis aus seinem traumlosen Schlaf riss. Es war diese trügerische Stille, die sich in sein Unterbewusstsein geschlichen und ihn geweckt hatte. Louis war sofort hellwach. An der Front lernte der Körper, dass er es sich nicht erlauben konnte, länger als nötig in der wohligen Phase des langsamen Erwachens zu verweilen. Er schob seine Plane zur Seite. Es war stockdunkel. Das Einzige, was er spürte, war dieser nicht nachlassen wollende Nieselregen, dessen kalte Tropfen sich wie kleine Nadelstiche auf seinem Gesicht anfühlten. Zunächst war es nur ein hoher Ton. So zart, dass Louis für einen Moment nicht wusste, ob es dieses latente Pfeifen war, das ihn schon seit längerer Zeit in seinen Ohren begleitete und das mit zunehmender Ruhe immer lauter wurde. Doch binnen weniger Wimpernschläge schwoll das Geräusch zu einem ohrenbetäubenden Kreischen an. Die Schallwellen der donnernden Explosion schlugen ihm mit der Wucht einer Lok entgegen. Die Gegend erzitterte, Erdreich und Steine prasselten auf ihn herab und rissen ihn aus seiner Starre. Hektisch richtete er sich auf, darauf bedacht, sich seinen Helm aufzusetzen. Louis fiel förmlich aus seiner Nische und presste sich mit dem Rücken eng an die gegenüberliegende Wand. Die nächste Detonation erfolgte wenige Sekunden später. Louis wurde durch die Luft katapultiert, verlor jegliche Orientierung und schlug derart hart mit dem Rücken auf, dass sein Atemreflex blockierte. In Panik versuchte er, Luft einzuatmen. Der Niederschlag aus Lehm und Geröll hörte sich fast so an wie faustgroße Hagelkörner, die auf ein Dach niedergingen. Schließlich wurde es still. Langsam, noch immer nach Sauerstoff ringend, richtete er sich auf. Louis tastete sich ab, suchte nach Verletzungen, horchte förmlich in sich hinein. Irgendjemand machte ein Licht an, und obwohl der Schein nur schwach war, drang ein Bild unglaublicher Zerstörung zu ihm durch. Zeitgleich begannen die Schreie. Louis’ Kopf schmerzte. Er blickte sich um, tastete nach seinem Gewehr, und als weitere Lampen den Bereich erhellten, sah er, dass von dem Schützengraben, in dessen vermeintlich relativer Sicherheit er noch vor wenigen Sekunden im Schlaf gelegen hatte, nicht mehr viel übrig war. Ein riesiger Krater tat sich in einigen Metern Entfernung auf, und ihm war klar, dass es ausschließlich seinem Glück zu verdanken war, dass er noch lebte. Louis nahm sich seinen Helm, setzte ihn auf und stellte sich mit wackligen Beinen hin. Ein hoher, monotoner Ton dämpfte sein Gehör. Langsam, so, als traue er seinem Körper nicht, setzte er sich in Bewegung. Vor ihm lag ein Mann auf dem Boden. Er lebte, doch die Trägheit in seinen Bewegungen deutete an, dass er benommen war. Louis ließ sich auf die Knie fallen. Das Gesicht des Mannes war voller Schlamm, sodass er nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte.

»Alles gut, Kamerad. Ich bin bei dir. Bist du verletzt?« Der Mann sah ihn zitternd an, doch stand er so unter Schock, dass Louis sich nicht sicher war, ob seine Frage überhaupt zu ihm durchgedrungen war. Plötzlich tauchte ein weiterer Soldat auf, und Louis brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass es sein Kamerad Victor Baptiste war, der neben ihm in die Hocke ging.

»Hier.« Victor reichte Louis eine Feldflasche. Dieser hob den Kopf des Kameraden leicht an und führte die Öffnung an dessen Lippen, während Victor sein Messer zog. Louis sah ihn irritiert an.

»Ich muss mir seine Verletzung ansehen«, sagte Victor, der bereits dabei war, die Jacke des Mannes aufzuschneiden. Louis’ Aufmerksamkeit wurde kurz auf den jungen Mann gelenkt, der leicht hustete und das aufgenommene Wasser wieder ausspuckte. Louis spürte Victors festen Griff an seinem Unterarm. Als sich ihre Blicke trafen, sah Louis, wie Victor kaum merklich den Kopf schüttelte. Ein erneuter Hustenanfall rüttelte den Verletzten durch, als der Körper plötzlich erschlaffte.

»Was zum Geier war das?« Victor Baptiste erhob sich, als hätte der Tod des Soldaten nicht stattgefunden.

»Keine Ahnung. Was mächtig Großes«, antwortete Louis, während er sich, noch immer ungläubig, umsah. »Was ist mit den anderen?«

»Ich weiß es nicht, Louis. War gerade pissen, als es gerumst hat.«

»Sind Sie Sergeant Richard?«, ertönte es von hinten.

Louis fuhr herum. Vor ihm stand ein Soldat. »Der Lieutenant will Sie sprechen. Sofort!«

Noch ehe Louis etwas erwidern konnte, drehte sich der Mann um und schritt voran.

*

Peter Lohmann, Lieutenant der Infanterie, legte den Hörer des Feldtelefons auf. Der Befehl vom Chef de Bataillon Francis de Bouvier war eindeutig gewesen. Lohmann war ein Officier Kepi Blanc. Eine interne Bezeichnung, die ihn als ehemaligen, ausländischen Vertragsoffizier auszeichnete. Offiziell lautete sein Titel Officier a titre etranger. Er hatte seine Karriere bei der Fremdenlegion als einfacher Legionär begonnen. Später hatte er die französische Staatsbürgerschaft erworben, sein Abitur gemacht und die anschließende Offiziersschule mit Auszeichnung absolviert. Auch er hatte zu Beginn seiner Laufbahn einen französischen Namen bekommen, ihn aber später abgelegt. Seine deutsche Vergangenheit war ein Teil von ihm, den er akzeptierte und nicht verleugnete. Nachdenklich starrte er auf einen imaginären Punkt, irgendwo vor sich. Francis de Bouvier hatte ihm vierundzwanzig Stunden eingeräumt. Vierundzwanzig Stunden für eine Mission, die selbst bei optimalen Bedingungen und einer Vorlaufzeit von einer Woche als unmöglich zu bezeichnen war. Lieutenant Peter Lohmann kannte Louis Richard gut. Soweit er sich erinnerte, war er Halbjude, der zuvor Aaron Kaufmann hieß. Aber das spielte in der Fremdenlegion keine Rolle. Kennengelernt hatte er ihn in Afrika, als die Legion im Mai 1943 gegen das Infanterieregiment 361 der Deutschen gekämpft hatte. Der Krieg in der Wüste war ein anderer. Feindkontakt bedeutete in der Regel Nahkampf, durchgeführt durch kleinere Spähtrupps. Der Wüstensand und die Topografie ließen den Einsatz von schwerem Gerät kaum zu. Erstmalig aufmerksam wurde Lohmann auf diesen jungen Kerl bei internen und eigentlich illegalen Boxkämpfen, bei denen er sich erstaunlich talentiert gezeigt hatte. Im Einsatz kannte der Bursche nur eine Richtung. Und die zeigte nach vorn. Darüber hinaus war er außergewöhnlich fähig im Umgang mit dem Gewehr. Eine Begabung, die ihm bei der Ausbildung zum Scharfschützen zugutegekommen war. Eines zeichnete Sergeant Louis Richard besonders aus: seine bedingungslose Loyalität. Er hätte es durchaus weit bringen können, doch neigte er zum Widerspruch, und Lohmann hatte mit seinen Beziehungen und seinem Einfluss Louis’ Kopf mehr als einmal aus der sprichwörtlichen Schlinge holen müssen. Vielleicht aber, so dachte Lohmann, war es genau das, was Louis ausmachte. Wenn es darauf ankam, würde er diesem jungen Mann, ohne zu zögern, sein Leben anvertrauen.

»Lieutenant!«

Lohmann drehte sich um. Der Soldat, der soeben eingetreten war, stand salutierend kerzengerade vor ihm, drehte sich dann auf der Stelle um hundertachtzig Grad und verließ die Behelfsbehausung.

Lohmann sah Louis kurz an, der Haltung annahm. »Rühren, Sergeant.« Er wies Louis mit einer Geste an, Platz zu nehmen. »Verluste bei Ihren Männern?«

Louis zuckte kurz mit den Schultern. »Konnte mir noch keinen Überblick verschaffen. Die Gräben sind als solche nicht mehr zu erkennen.«

Lohmann schaute ernst. »Deshalb habe ich Sie rufen lassen, Sergeant.« Der Lieutenant sah seinen Untergebenen in einer Art an, als suche er nach den richtigen Worten. »Ich weiß, dass Sie jetzt bei Ihren Männern sein wollen.« Er machte eine kurze Pause. »Sein sollten«, ergänzte der Offizier.

»Sie werden Ihre Gründe haben, mon Lieutenant.«

Lohmanns Gesichtsausdruck ließ erahnen, dass er für Louis’ Verständnis ein Stück weit dankbar war.

»Das, was wir soeben erleben mussten, Sergeant, ist nur der Anfang, wenn sich unsere Befürchtungen bewahrheiten.«

Louis brauchte nicht nachzufragen. Dass Lohmann ihn unmittelbar nach einem solchen Beschuss, einem derart unerwarteten Angriff zu sich zitierte und mit ihm allein sprach, war Antwort genug. »Wie kann ich helfen, mon Lieutenant?«

»Das war kein zufälliger Artillerieüberfall, Louis. Wir haben in den vergangenen Tagen einen Hinweis vom SHAEF erhalten. Und das, was man uns mitgeteilt hat, macht mir ernsthafte Sorgen.«

Streng genommen durfte Lohmann nicht darüber reden. Der Befehl des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, welches aufgrund des fast unaussprechbaren Namens bei den meisten Kameraden nur unter der Bezeichnung SHAEF bekannt war, war dahin gehend eindeutig. Höchste Geheimhaltungsstufe. Doch hatte der geplante Verlauf des vorgesehenen Einsatzes eine unerwartete Wendung erfahren. Eine Tatsache, die unzähligen Kameraden das Leben kosten würde.

»Die britischen Luftaufklärer haben Bewegung bei der 106. Panzerbrigade der Wehrmacht erkannt. Wenn unsere Berechnungen stimmen, werden die Deutschen in spätestens sechsunddreißig Stunden in Schussweite sein. Uns allen dürfte klar sein, was das bedeutet.«

Obwohl Louis ihn mit beinahe versteinerter Miene ansah, war Lohmann sich sicher, dass der junge Soldat um die Konsequenz dieser Aussage wusste.

»Kommen Sie!« Lohmann erhob sich und winkte Louis zu sich. Auf einem hölzernen Klapptisch rollte er eine Karte aus. »Hier sind unsere Gräben.« Er tippte auf eine Stelle des Papiers. »Und dort, uns gegenüber auf dem Hügel, stehen die Deutschen.« Wieder wies er mit seinem Zeigefinger auf einen Bereich. »So weit ist Ihnen das alles ja bekannt. Und ebenso wissen Sie, warum wir diesen verdammten Hügel nehmen müssen.«

Louis nickte. »Um die Versorgungslinie der Deutschen dahinter zu unterbrechen.«

Lohmann bejahte. »Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es sind zwanzig Kilometer bis zum Rhein. Diese Stelle hier«, der Offizier zeigte auf einen Bereich der Karte, »ist auf einer Länge von fünfzig Kilometern links und rechts des Flusses die engste Stelle. Gleichzeitig ist es die einzige Möglichkeit, bei dem herrschenden Hochwasser den Rhein zu überqueren. Wenn wir diesen Bereich kontrollieren, unterbrechen wir die rückwärtige Versorgung des Feindes. Wir könnten die Deutschen dann förmlich aushungern, ohne dass auch nur ein einziger Schuss notwendig wäre. Aber dafür müssen wir über diesen verdammten Hügel.«

»Verstehe.« Louis betrachtete nachdenklich die Karte. »Wenn es der Wehrmacht gelingt, ihre Panzer und Artillerie an strategischen Punkten zu sammeln, sichern sie ihre rückwärtigen Versorgungslinien und verhindern, dass wir über den Fluss kommen, um ins Hinterland vorzustoßen.«

»Richtig kombiniert, Sergeant. Und das liefert uns die Erklärung für den Beschuss soeben.«

»Sie meinen, mon Lieutenant, dass die Deutschen wissen, dass wir von ihren Absichten Kenntnis haben.«

»Das steht außer Frage. Den Deutschen ist klar, dass Bewegungen eines ganzen Regiments nicht unentdeckt bleiben.«

»Also werden sie alles daran setzen zu verhindern, dass wir einen Versuch starten, um …«

»Den Hügel zu nehmen. Korrekt«, ergänzte Lohmann den Satz. Erneut wies der Lieutenant auf die Sitzgelegenheiten. »Irgendwie haben es die Deutschen offenbar geschafft, eine Lafette auf den Hügel zu kriegen. Keine Ahnung, wie sie das bei den Bodenverhältnissen fertiggebracht haben. Und genau das ist unser Problem, Louis.« Mit sorgenvoller Miene sah er den Sergeanten vor sich an. »Wir wissen nicht, wo sich das Geschütz befindet. Luftunterstützung ist zu riskant. Wir sind zu nah an den gegnerischen Linien.«

Es entstand eine Pause, in denen sich die Männer anblickten.

»Warum haben Sie mich rufen lassen, mon Lieutenant?«

»De Bouvier … wir sollen den Hügel nehmen. Man hat uns … man hat mir maximal sechsunddreißig Stunden eingeräumt, eine Lösung zu finden.«

Ungläubig starrte Louis Lohmann an. »Sechsunddreißig Stunden? Mon Lieutenant … das ist Wahnsinn. Unter den vorherigen Bedingungen schon beinahe unmöglich. Aber jetzt … wir reden von einem Artilleriegeschütz, welches direkt auf uns gerichtet ist.«

Lohmann sprang fast auf. »Das weiß ich doch auch alles, verflucht noch mal!« Für einen Moment schien er gedanklich woanders. Dann sah er seinen Untergebenen in fast väterlicher Art an. »Ich kann das nicht ohne Sie.«

»Wie lautet der Befehl?«

Lohmann betrachtete Louis. Er ging davon aus, dass der junge Legionär wusste, dass die Bitte, die er an ihn herantragen würde, herantragen musste, einem Himmelfahrtskommando gleichkam. Bestenfalls. Und es stand für Lohmann außer Frage, dass er auf diesen Soldaten zählen konnte. Genau diese Loyalität war es, die ihm zu schaffen machte. Weil er ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Tod schicken würde.

»Kein Befehl, Louis. Es ist kein Befehl. Es ist eine Bitte. Die Bitte, etwas Unmögliches zu wagen.«

Der junge Sergeant atmete tief ein. Als sich sein Brustkorb wieder senkte, zeichneten seine Züge eine Antwort. Schließlich nickte er langsam und mit zusammengekniffenen Lippen.

»Ich konnte mit de Bouvier einen Handel vereinbaren. Wobei es sich eher nach einem Geschäft mit dem Teufel anfühlt. Bei Sonnenaufgang wird ein Bomber der Briten über unsere Stellungen gleiten. Um exakt acht Uhr zwölf geht er in den Tiefflug. Über das Risiko eines solchen Manövers brauchen wir uns sicher nicht zu unterhalten. Finden Sie das Geschütz und markieren Sie es. Wir haben nur diese eine Chance. Ansonsten muss ich unzählige Kameraden in den Tod schicken.«

*

Über eine Stunde hatten sie darüber debattiert, was die beste Herangehensweise wäre. Louis hatte Lohmanns Plan, unmittelbar nach einem Intensivbeschuss der feindlichen Stellungen vorzurücken, als nicht zielführend abgelehnt. Zu groß war seiner Meinung nach die Gefahr, dass die Deutschen eine Offensive vermuteten, eine Reaktion auf die Verlagerung des Panzerregimentes und mit allem ballerten, was sie in ihren Munitionskisten hatten. Sie würden ohnehin mit erhöhter Wachsamkeit und wahrscheinlich auch mit erheblich mehr Soldaten an den Frontgräben nach Bewegungen der Alliierten Ausschau halten. Der Regen der vergangenen Wochen hatte den Boden in einen regelrechten Sumpf verwandelt. Die Wucht, mit der die Geschosse der Deutschen in die Gräben eingeschlagen waren, zeugte von einem großen Geschütz. Louis war sich sicher, dass es mindestens eine 15-cm-Feldhaubitze gewesen sein musste, von der sie im Schlaf überrascht worden waren. Und um sie zu transportieren, brauchte man mindestens einen Pferdezug, und selbst damit würde man bei den Wetterbedingungen wahrscheinlich nicht weit kommen. Bei optimalen Bedingungen benötigte man schon ein Gespann von mindestens sechs Kaltblütern. Die einzige Möglichkeit, eine Lafette auf den Hügel zu bringen, war, sie komplett in ihre Einzelteile zu zerlegen und vor Ort wieder zusammenzubauen. Der Vorteil dieses Geschützes lag auf der Hand. Eine lafettierte Waffe konnte sehr präzise ausgerichtet werden. Bei der Entfernung, die beide Gegner trennte, beinahe punktgenau. Außerdem war der Rückstoß geringer, was in dem engen Bereich der Frontgräben eine gewichtige Rolle spielte. Der Nachteil war, dass die Stellung höchst wahrscheinlich nicht oder nur unter erheblichem Aufwand geändert werden konnte. Bei dem aufgeweichten Boden hingegen würde das Gewicht des Geschützes eine schnelle Positionsveränderung nicht zulassen.

Louis hatte schließlich seine Vorgehensweise ohne tatsächlichen Widerstand durchgesetzt. Sie würden im Schutze der Dunkelheit in einem kleinen Trupp aus lediglich vier Kameraden versuchen, unbemerkt an die feindlichen Linien zu gelangen, um so nah wie möglich an das Geschütz heranzukommen. Die Deutschen würden in der folgenden Nacht den Einsatz der Waffe intensivieren, um dem Gegner erst gar keine Möglichkeit einzuräumen, einen Angriff zu starten. Tagsüber würde der Feind die Position nicht verraten wollen. In der Dunkelheit war das Mündungsfeuer deutlicher zu sehen, aber das Chaos würde bei schlechten Lichtverhältnissen erheblich größer und eine Koordinierung für einen Gegenangriff merklich eingeschränkter sein. Zumal die Deutschen wussten, dass sie mit dem ersten Beschuss eine Duftmarke gesetzt und sie den Feind damit gezwungen hatten, binnen kürzester Zeit einen Stellungswechsel vorzunehmen. Die Angaben der Wachposten waren eindeutig gewesen. Das gegnerische Feuer war von links gekommen. Louis war sich sicher, dass die Deutschen diesen Bereich besonders gesichert hatten. Die feindlichen Linien liefen entlang des Hügelfußes auf einer Gesamtbreite von annähernd tausend Metern. Louis würde sich mit seinen Männern zunächst rechts halten, um den gegnerischen Graben zu überwinden und sich so der Geschützposition zu nähern. Die Deutschen würden sich auf das Geschehen vor ihm konzentrieren und wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass sich der Feind hinter den eigenen Reihen näherte. Während Louis sich also von hinten heranpirschte, würden die übrigen Kameraden ein zur Ablenkung notwendiges Spektakel veranstalten.

Die Druckwelle der Detonation hatte sich durch die schmalen Gräben gedrängt. Obwohl die Ablenkung von seinen Kameraden in einem toten Seitengraben erfolgte, war Louis von der Wucht des gezündeten Dynamits beeindruckt. Der Plan war wahnsinnig. Das galt für viele Dinge der vergangenen Kriegsjahre, an die man sich in den Geschichtsbüchern erinnern würde, dachte Louis, während er den Kragen seiner Uniformjacke nach oben zog. Doch diese Nummer hier war schon etwas Besonderes. Die Vorbereitungen waren nicht einfach gewesen. Die Kameraden hatten in den vergangenen Stunden unter Beschuss höllisch schwere Lkw-Reifen herangeschleppt, die nun, mit Benzin übergossen, unmittelbar nach der Sprengung entzündet worden waren. Die Deutschen hatten sofort reagiert und einen Geschosshagel in Richtung der Schützengräben entsandt. Doch hatte sich ihre anfängliche Nervosität relativ schnell wieder gelegt, als sie begriffen hatten, dass dem Feind offensichtlich ein Missgeschick passiert war. Es war nicht ungewöhnlich, dass falsch gelagerte Munition in die Luft flog. Bis hierhin hatte der Plan funktioniert. Doch es war Vorsicht geboten. Den Deutschen Dummheit zu unterstellen, konnte tödliche Folgen haben. Ihr Misstrauen würde vermutlich noch etwas bestehen bleiben und zumindest ihre Wachsamkeit erhöhen. Der Wind war günstig, die dichte Rauchwolke überdeckte einen großen Teil ihres Abschnittes. Die Männer standen eng an die Grabenwand gepresst und warteten auf Louis’ Befehl. Die Deutschen hatten noch nicht zu ihrem gewohnten Rhythmus zurückgefunden. Die Leuchtraketen erhellten in unregelmäßigen Abständen den nachtschwarzen Himmel, doch verlängerten sich die Zeiten bereits. Louis drehte sich um und ließ seinen Blick nochmals über die getarnten Gesichter der Männer schweifen. Er richtete seine Augen wieder geradeaus. Sie hatten ihre komplette Ausrüstung dabei: Karabiner, inklusive Ersatzmunition, zwei Stabhandgranaten, dazu Gasmaske, Verbandstasche, Brotbeutel und Feldflasche. Louis führte darüber hinaus eine Pistole mit Leuchtraketen und den benötigten Markierungslichtern mit sich. Sollte es ihnen gelingen, den Plan in die Tat umzusetzen, so würde er mit dem Abfeuern nicht nur das feindliche Geschütz markieren. Er würde mit dessen Zerstörung gleichzeitig zum Angriff blasen. Louis hob seine Hand über den Kopf und gab das Zeichen zum Aufbruch. Die Soldaten bewegten sich langsam auf die schmalen Leitern zu. Mit wenigen Schritten waren sie überwunden und im Nu standen die Männer das erste Mal auf dem festen Boden oberhalb ihrer Gräben. Louis deutete nach vorn und sofort fächerten die Legionäre aus, um sich einen Wimpernschlag später auf den Boden zu werfen. Wie Schatten verschmolzen sie mit dem Morast, dessen Kälte augenblicklich in ihre Körper drang. Keine Sekunde zu früh, denn beinahe zeitgleich erhellte eine weitere Leuchtrakete mit ihrem gelben Schein den Streifen zwischen den Frontlinien. Ihre Kameraden würden in einem zehnminütigen Rhythmus jeweils eine Rakete in die Luft schießen. Anders als die der Deutschen leuchtete sie weiß. So wussten sie, wann sie die Köpfe heben konnten, um das Gelände vor ihnen einzuschätzen. Dicht an den Boden gedrückt warteten sie, bis das Licht über ihnen erlosch. Unmittelbar darauf gab der Feind eine kurze Stoßsalve ab, deren Geschosse zischend über ihre Helme rasten. Sofort danach sprangen die Männer in die Hocke und liefen in gebückter Stellung weiter. Die Läufe ihrer Waffen waren nach vorn gerichtet, schwenkten hin und her, folgten in ihren Bewegungen den Augen, um auf alles Verdächtige reagieren zu können. Ihre Stiefel drangen knöcheltief in den schweren Lehmboden ein. Jeder Schritt glich einem kraftzehrenden Akt. Wieder vernahmen sie das zischende Geräusch einer abgeschossenen Leuchtrakete, die sich in zitternden Bahnen ihren Weg in den Himmel suchte und die Umgebung mit ihrem fahlen Schein erhellte. Tief drückten sie ihre Körper in den Matsch. Noch hielt das Maschinenfett, mit dem sie ihre Kleidung großzügig eingerieben hatten, einen Großteil der Nässe zurück. Louis hob seinen Kopf etwas, überstreckte den Hals und sah in dem erlöschenden Licht einen Bombentrichter, vielleicht zwanzig Meter voraus. Einen Moment verharrten sie, lauerten förmlich auf einen Beschuss. Louis machte das Handzeichen zum Vorstürmen und die Männer rannten in Richtung des Kraters, so schnell es der Untergrund zuließ. Mit einem gewaltigen Satz sprangen sie hinein. Gerade rechtzeitig. Schon explodierte die nächste Rakete am Himmel und einige Artilleriegeschütze zischten über sie hinweg.

»Fabre!«, flüsterte Louis, obwohl der Geschosslärm dies nicht erforderte. Er zeigte nach vorn. Der gebürtige Niederländer verstand, nickte, robbte den Trichter hinauf und lief gebückt in Richtung des Stacheldrahtes, der sich wenige Meter voraus für einen Augenblick im Schein des Leuchtfeuers aus der Dunkelheit geschält hatte. Er griff über seinen Kopf hinter sich und zog den Bolzenschneider aus seinem Rucksack. Nach wenigen Sekunden war der Draht durchtrennt. François Fabre lief zurück und rutschte auf seinem Gesäß hinunter zu seinen Kameraden. Louis spähte über den Kraterrand. Viel sah er nicht. Das Gelände vor ihnen wurde bereits nach wenigen Metern von der Dunkelheit verschluckt. Aber auch bei Tageslicht hätten die mannshohen Kraterwälle eine genaue Bewertung des stetig ansteigenden Geländes nicht zugelassen. Victor Baptiste kauerte hinter ihm und reichte ihm das Feldtelefon.

»Louis hier. Sind schätzungsweise fünfzig Meter vorgedrungen. Circa auf zehn Uhr Ihrer Position. Keine Sicht auf den Feind. Brauchen Einweisung.«

Zunächst hörte er nur ein knackendes Geräusch in der Leitung.

»Feindliches Mündungsfeuer vor zuletzt sieben Minuten auf elf Uhr Ihrer Position. Geschätzte Entfernung zweihundertfünfzig Meter«, vernahm er kurz darauf.

Louis reichte den Hörer zurück an Baptiste und sah auf seinen Chronografen. Es war null Uhr dreißig. »Ich mach mich auf die Socken. Ihr müsst so nah ran wie möglich. In exakt zehn Minuten eröffnet ihr das Feuer.«

*

Zehn Meter vor seinen Kameraden fand Louis hinter einem Baumstumpf Deckung. Er atmete stoßweise, war voller Adrenalin, als er einige Gewehrschüsse hörte. Wenige Meter nachdem sie den Graben verlassen und sich das erste Mal schützend zu Boden geworfen hatten, hatte er die Kälte gespürt. Schon bald würde sie zu einem ernsthaften Problem werden. Er fühlte bereits jetzt ihre lähmende Wirkung. Louis holte tief Luft und rannte einige Schritte nach vorn, bevor er sich wieder zu Boden warf. Unmittelbar an der Stelle, wo Fabre zuvor den Stacheldraht durchtrennt hatte. Er zwängte sich durch den schmalen, freigeschnittenen Zugang und kroch bäuchlings weiter. Er sah höchstens drei, maximal vier Meter weit. Wie aus dem Nichts tauchte vor ihm ein hölzernes Sperrkreuz auf. Gefertigt aus alten, mit Teer bestrichenen Schienenbohlen. Schwer atmend lehnte er sich mit dem Rücken an das Hindernis. Louis blickte hinunter in Richtung seiner Kameraden. Plötzlich ratterte hinter ihm ein Maschinengewehr. Da er nicht einschätzen konnte, wohin die Waffe ihre tödliche Ladung sandte, zog er instinktiv den Kopf ein. Hatten sie ihn entdeckt? Sofort antworte das MG der eigenen Stellung. Er lugte vorsichtig ums Eck und sah die Mündungsfeuer der Deutschen, die wiederum zurückschossen. Kein Zweifel. Es war auf ein weiter entferntes Ziel gerichtet. Er robbte weiter durch die kaum durchdringbare Dunkelheit. Das Gelände stieg stetig an. Louis versuchte, ein Gefühl für die Entfernung zu entwickeln. Jetzt, wo es bergauf ging, verfestigte sich der Boden etwas. Er beschloss, die nächste Leuchtrakete abzuwarten, um sich ein Bild von dem Gelände unmittelbar vor ihm machen zu können. Jetzt, wo er dem Feind immer näher kam, stieg die Anspannung in ihm. Er lag bäuchlings, überstreckte den Kopf Richtung Himmel und tatsächlich: Sekunden später sah er die unruhige Leuchtspur der Rakete, die wenige Augenblicke danach das Gebiet in ein helles Licht tauchte. Plötzlich vernahm er ein Geräusch. Es glich dem einer entkorkten Sektflasche. Nur dumpfer und weit entfernt. All seine Instinkte schrien auf. Wieder hörte er dieses Floppen. Mehrfach. Die Luft veränderte sich. Vibrierte. Begleitet von einem hohen Ton. Einem Pfeifen. Unbewusst presste er seinen Körper tiefer in den Boden und senkte das Haupt. Mit beiden Händen hielt er seinen Stahlhelm fest. Drückte ihn mit aller Kraft auf seinen Kopf. Einen Wimpernschlag später schlugen die Geschosse der Mörser ein. Ein ohrenbetäubendes Trommeln, das den Boden erzittern ließ. Erdreich und Steine prasselten auf ihn herab. Die Druckwellen rissen an seiner Kleidung und wurden von Mal zu Mal stärker. Louis Richard sprang auf und rannte um sein Leben.

*

»Merde!« Fabre riss dem jungen Baptiste den Hörer des Feldtelefons aus der Hand. »Was ist da los?«, schrie er gegen den Lärm des Mörserbeschusses an, während er sich das freie Ohr zuhielt.

»Fabre? Können Sie mich hören, Fabre?«, kam es unterbrochen aus der Sprechmuschel.

»Lieutenant? Ich höre Sie!« Die nächste Detonationswelle schlug ein, und obwohl die Mörsergranaten in einer geschätzten Entfernung von vielleicht fünfzig Metern niedergingen, regnete es Erdreich auf die Männer.

Kurz lugte der erfahrene Soldat über den Kraterrand, hin zu der Stelle, wo die Geschosse einschlugen und wo er Louis vermutete.

»Lieutenant! Wer, verdammt noch mal, ballert hier rum?«

Die Antwort blieb zunächst aus. Die Leitung stand noch. Fabre hörte hektische Schreie am anderen Ende. »Lieutenant? Lieutenant? Zum Teufel, Lohmann!«

So plötzlich, wie die Bombardierung begonnen hatte, endete sie. Eine unnatürliche, beinahe bedrohlich wirkende Stille stellte sich ein. Der Legionär sah in die Gesichter seiner Kameraden, die wiederum ihn erwartungsvoll mit besorgtem Ausdruck anblickten. Nur allmählich wich die Spannung in ihren Körpern.

»Fabre? Lieutenant Lohmann hier. Können Sie mich …«

»Was war los, Lieutenant?«, unterbrach er seinen Vorgesetzten.

»Man hat Bewegungen gesehen«, kam es zurück. »Sind Ihre Männer vorgerückt?«

Fabre nickte, obwohl Lohmann ihn nicht sehen konnte. »Louis. Er ist los. Aber wieso schießt man auf uns? Hat man sie nicht …?«

»Fabre!«, unterbrach Lohmann ihn. »Ich kann nicht der ganzen Front mitteilen, dass wir in einer geheimen Operation … Wir hatten Feuerpause angeordnet. Irgendjemand hat Louis offenbar gesehen und gedacht, die Deutschen krebsen da rum.«

Wütend warf der große Niederländer seinen Helm auf den Boden. »Verfluchte Scheiße!«

»Was ist los?«, fragte Marcel Lefebvre.

Fabre spie aus und setzte sich seinen Helm wieder auf. »Unsere Jungs haben Louis offenbar für einen deutschen Spähtrupp gehalten.«

»Hat man denn keine Feuerpause …?«

»Wir brechen ab, Fabre«, hörte er den Befehl durch den Telefonhörer. »Kommen Sie mit Ihren Männern zurück. Haben Sie verstanden?«

»Louis ist noch da draußen!«

»Der Einsatz wird abgebrochen. Das ist ein Befehl!«

Fabres Gesicht war wie versteinert, als er Baptiste den Hörer reichte. »Abbruch«, sagte er schließlich.

»Was ist mit Louis?« Marcel Lefebvres Stimme klang beinahe flehend. »Wir können ihn doch nicht einfach so …«

»Das war keine Bitte, Marcel. Das war ein Befehl. Packt eure Sachen. Das war’s.«

*

Louis rannte im Zickzackkurs, während hinter ihm die Granaten niedergingen. Es blieb ihm keine Zeit, sich umzudrehen, um die Lage einzuschätzen. Zu dicht waren die Einschläge, und während die Detonationen ihn verfolgten, trieben ihn die Druckwellen nach vorn. Er sah fast nichts und immer wieder stolperte er, fiel hin und rappelte sich auf. Vor ihm tauchte ein Krater auf. Louis fiel kopfüber hinein. Schwer atmend blieb er für einige Augenblicke liegen. So plötzlich, wie der Beschuss eingesetzt hatte, hörte er auf. Louis traute der trügerischen Ruhe nicht. Doch es blieb ruhig. Langsam sah er sich um. Er konnte kaum etwas erkennen und er hatte nur eine vage Vorstellung von seiner Position. Louis war nach links gerannt. Waren es fünfzig Meter gewesen? Oder hundert? War er geradeaus gelaufen oder leicht bergauf, in Richtung des Feindes? Er drückte die Waffe an sich, atmete nochmals tief aus und robbte dann hoch zum Kraterrand. Verzweifelt bemühten sich seine Augen, die Dunkelheit zu durchdringen. Sein Atem schien ihm kilometerweit hörbar und sogar das Rauschen seines Blutes war laut genug, um dem Feind seine Position mitzuteilen. Er zog sich wieder etwas zurück und beschloss, auf eine der Leuchtraketen zu warten. Louis überlegte, was ihn verraten haben konnte. Die Deutschen hatten gezielt auf ihn geschossen, das stand für ihn fest. Aber warum hatten sie sofort mit Mörsergranaten auf ihn gefeuert? Warum hatten sie nicht versucht, ihn mit dem MG auszuschalten? Irgendetwas war schiefgelaufen. Louis verharrte in seiner Position. Nicht enden wollende Minuten vergingen. Dann erhellte plötzlich ein gelbes Licht die Umgebung. Er streckte seinen Kopf über den Rand der Deckung. Er sah nach rechts, um seine letzte Position zu erahnen. Bevor das Licht erlosch, erkannte er, dass er keine Deckung finden würde, sollte er sich entschließen, die Strecke zu seinem letzten Standpunkt zurückzulaufen. Es half nichts. Er musste auf eine andere Weise einen Weg finden, sich zurückzukämpfen. Langsam glitt er den Kraterrand hinunter, um den Bombentrichter auf der anderen Seite zu verlassen. Louis hatte weder eine Vorstellung, wie weit er sich von den eigenen Schützengräben entfernt befand, noch davon, wo seine Kameraden waren. Er hoffte nur, dass man ihn nicht als Feind wahrnahm, würde er sich den französischen Linien nähern.

Stück für Stück, weiter eng an den Boden gepresst, schob er sich durch den Dreck. Verharrte immer wieder, lauschte angespannt in die Dunkelheit hinein. Warum kam nichts? Weshalb hatten sie zunächst diesen Granatenteppich gelegt, um dann abrupt das Feuer zu beenden? Irgendetwas stimmte hier nicht. Louis kroch weiter, begleitet von der unerträglichen Beklemmung, sich jeden Augenblick eine Kugel einzufangen. Das MG der Deutschen ratterte sporadisch, doch vermochte er nicht einzuschätzen, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Louis wollte gerade die nächsten Meter zurücklegen, als er in der Bewegung erstarrte.

*

»Verstanden!« Lohmann reichte den Hörer zurück an den Fernmelder. Seine Miene war versteinert. Es war gleich Mitternacht. Sie hatten somit knappe acht Stunden, bis der Bomber auftauchte, maximal vierundzwanzig, bis er den Angriffsbefehl geben musste. Vorausgehen würde ein Mörserbeschuss aus den hinteren Reihen. Unmittelbar danach würde Lohmann den Angriffsbefehl geben müssen. Kurz ließ er seinen Blick durch den schmalen Gang des Grabens schweifen, betrachtete seine Männer, von denen er viele schon bald in den Tod schicken würde. Ein Sieg war vorrangig eine Frage der Ressourcen. Und dazu zählten in erster Linie Soldaten. Ein Vorteil, den sie den Deutschen gegenüber hatten und den es so bald wie möglich auszuspielen galt. Schwere Waffen, und dazu zählten auch Maschinengewehre, waren vornehmlich Verteidigungswaffen. Und je moderner die Waffen waren, desto mehr verlangsamten sie den Krieg. Würde man zu lange in den Gräben ausharren, auf einen schwachen Moment der Deutschen hoffen, so gab man dem Feind die Zeit, die es brauchte, um einen undurchdringlichen Wall aus Defensivwaffen zu schaffen. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Der Winter würde hart werden und ihnen Kräfte in einer Form abverlangen, die man sich nur schwer ausmalen konnte. Man würde sie opfern. Opfern müssen. Das gehörte im Krieg dazu.

»Louis. Verdammt! Wo steckst du?«, knurrte er kaum hörbar, während er seine Fäuste in seinen Manteltaschen ballte.

*

Louis ging hinter dem hölzernen Sperrkreuz in Deckung, entsicherte sein Gewehr. Er legte sich auf den Bauch und presste das Gewehr gegen die Schulter. Sein Blick glitt von der Kimme über den dunklen Lauf bis zum Korn. Er schätzte, dass die Entfernung zum Feind zwischen achtzig und hundert Meter betrug. Sein Lehm verschmierter Finger ruhte neben dem Abzugshahn. Immer wieder schloss er kurz die Lider, blinzelte. Er wusste, dass er bei diesen Lichtverhältnissen kein Ziel ausmachen würde. Lediglich die Mündungsfeuer würden ihm eine ungefähre Schussrichtung vorgeben. Aus der Dunkelheit schälte sich die Silhouette einer schmalen Gestalt. Louis hatte sie im Augenwinkel wahrgenommen. Der feindliche Soldat lief in gebückter Haltung. Den Helm umschloss ein Netz, in dem sich Stofffetzen befanden. Wie in Zeitlupe legte Louis den Zeigefinger um den Abzugshahn seines Gewehres und folgte mit seiner Waffe der Person. Das geschwärzte Gesicht des Deutschen war nach vorn gerichtet. Er bewegte sich ein Stück und verharrte dann wieder. Der Soldat lauschte in die trügerische Stille. Wer den Krieg nicht sehen konnte, musste ihn hören. Die Entfernung zu ihm betrug vielleicht drei Meter. Der größte Teil von Louis’ Körper befand sich hinter der Sperrbarriere. Zusätzlich schützte ihn eine Bodenwelle. Langsam schob sich der Feind vorbei. Louis’ Herz hämmerte in seiner Brust. Wenn jetzt eine Rakete den Himmel erhellte, würde er unweigerlich schießen müssen. Wo ein Deutscher war, waren mit Sicherheit weitere. Niemand schlich hier allein rum. Möglicherweise ein Spähtrupp. Louis verharrte noch einige Augenblicke, bis der Fremde in der Schwärze der Nacht verschwunden war.

*

Louis ging in die Knie und schulterte sein Gewehr. Anschließend zog er sein Messer aus der Scheide. Ihm blieb nur wenig Zeit. Die Dunkelheit verschluckte den Deutschen nach wenigen Metern. Louis hoffte, dass die fremden Soldaten die Grundlagen der Eigensicherung kannten. Und vor allen Dingen auch beachteten. Und das hieß, nur der Vorauslaufende durfte den Finger am Abzug haben. Der Boden war in diesem Bereich noch immer regendurchtränkt, bei Weitem aber nicht so nass, dass jeder Schritt ein schmatzendes Geräusch hinterließ. So schnell es die Verhältnisse zuließen, lief Louis in Richtung des Spähtrupps. Das Auftauchen des letzten Mannes überraschte ihn, beinahe wäre er gegen ihn geprallt. Der Soldat drehte sich um, wobei sich sein Gewehr mitbewegte. Blitzschnell ergriff Louis mit der Linken den Lauf, richtete ihn gegen den Himmel, während seine rechte Hand die Klinge zeitgleich seitlich in den Hals des Gegners trieb. Das Messer verschwand beinahe bis zum Schaft, durchtrennte die Hauptschlagader und die Luftröhre, und noch während Louis die Klinge ruckartig zurückzog, sank der Deutsche röchelnd in die Knie. Louis fing den leblosen Körper auf, ließ ihn zu Boden gleiten, riss ihm den Helm vom Kopf und setzte ihn auf.

»Günther?«, kam es leise aus wenigen Metern Entfernung. Louis sah nichts.

»Mein Gott, Bremer, ist alles in Ordnung?«

»Ja!«, flüsterte Louis zurück. Noch immer erkannte er niemanden.

»Alles in Ordnung?«

»Ja«, wiederholte Louis. »Alles gut.« Vorsichtig, das Messer einsatzbereit in der Hand, ging er weiter. Dann sah er seinen Gegner. Er hatte ihm den Rücken zugewandt und gab ihm mit der Hand ein Zeichen, stehen zu bleiben. Anschließend deutete er nach vorn. Sie hatten etwas bemerkt. Louis steckte das Messer weg und hob sein Gewehr.

*

Zwei Schüsse. Zeitlich so eng beieinander, dass man sie kaum auseinanderhalten konnte. Das, was folgte, war ebenso abstrus. Für einen winzigen Moment schienen die Deutschen irritiert. Überrascht. Dann erschlafften ihre Körper und sie fielen nach vorn. Louis warf sich auf den Rücken, darauf bedacht, kein Ziel zu bieten. Er drehte sich um und spähte aus der Bodensenke in Richtung der deutschen Frontlinie. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis sie ihre Männer vermissten. Louis robbte etwas nach vorn und zog einen der toten Deutschen mit ruckartigen Bewegungen zu sich. Der Erschossene hatte ungefähr seine Statur. »Ich brauche deine Sachen«, flüsterte er zu dem Toten, während er begann, ihn zu entkleiden.

*

Der Spähtrupp war also der Grund, warum es so auffallend ruhig gewesen war. Louis musste höllisch aufpassen. Entdeckte man ihn oder wurden die Nazis misstrauisch, bedeutete das, dass der gesamte Abschnitt zwischen den Gräben unter heftigen Beschuss genommen werden würde und ihr Plan oder der klägliche Rest, der davon noch übrig war, zum Scheitern verurteilt sein würde. Was das hieß, wenn der Befehl zur Einnahme des Hügels kam, wollte Louis sich nicht vorstellen. Er hoffte insgeheim, dass er das Geschütz finden und es markieren konnte, zumindest einige Beobachtungen machen zu können, welche sich auf die enormen Verluste, die sie erwarten mussten, auswirkten, sollte er scheitern.

Gebückt schlich er weiter. Es war nach wie vor relativ ruhig, und beinahe verspürte er so etwas wie Sehnsucht nach dem vertrauten Wummern der Artillerie, nach dieser akustischen Deckung. Die Stille war etwas, was ihn verunsicherte, und wenn er alle paar Meter stehen blieb und in die Nacht lauschte, konnte er bereits einige Wortfetzen der Deutschen wahrnehmen. Die nächsten Leuchtraketen erhellten den Himmel, und Louis stellte fest, dass er sich erschreckend nah an den Feindesstellungen befand. Reflexartig schmiss er sich der Länge nach hin. Gerade in dem Moment, als das deutsche MG das Feuer eröffnete. Noch während die ersten Leuchtraketen erloschen, schoss der Feind weitere in den Nachthimmel. Das MG bellte, und Louis spürte förmlich das Zittern der Luft, als die Projektile dicht über seinen Kopf sausten. So schnell er konnte, robbte er rückwärts in der Hoffnung auf eine Bodensenke, einen Einschlagkrater oder ein Hindernis, welches ihm etwas Schutz bot. Links und rechts schlugen die Kugeln mit unglaublicher Geschwindigkeit unter hoher Frequenz in den matschigen Boden. Sein Verstand war viel zu träge, um ihm eine rationale Vorgehensweise zu präsentieren. Es gab nichts, was er tun konnte. Und so übernahm sein Urinstinkt das Kommando. Angetrieben durch Todesangst bewegte er sich weiter, bis er tatsächlich auf eine Vertiefung traf. Blitzschnell fuhr er herum, presste sich mit dem Rücken auf den Boden und umklammerte mit beiden Händen sein Gewehr. Wieder stieg eine Rakete auf, explodierte und machte die Nacht zum Tag. Und erneut vernahm er das kalte, metallische und brutale Rattern des MGs. Louis atmete stoßweise. Sein Geist stand kurz davor, der erdrückenden Panik den Raum abzutreten, die sie verlangte. Ein Todesurteil. »Bleib ruhig«, sagte er zu sich, immer wiederholend. »Denk nach.« Doch sosehr sich sein Gehirn anstrengte, es fand keine Lösung. Denn es gab keinen Ausweg. Wieder hörte er das MG. Und wieder vernahm er das Einschlagen der Kugeln in den Boden. Doch dieses Mal etwas entfernter. Es entstand eine Feuerpause. Nur wenige Sekunden. Wieder schoss das MG. Und dieses Mal waren die Einschläge tatsächlich deutlich weiter weg. Die Entfernung hätte er nicht einschätzen können. Doch schienen die Deutschen ihr Feuer nicht gezielt auf etwas zu fokussieren, sondern eher auf einen bestimmten Bereich. Und das konnte nur eines bedeuten: Sie wussten nicht genau, wo er lag. Bestenfalls hatten sie nur auf einen Verdacht hin das Feuer eröffnet und erhofften sich durch ihren Beschuss eine Reaktion. Das bedeutete jedoch gleichzeitig, dass er hier gefangen war. Louis wusste, er hatte nahezu keine Chance wegzukommen. Das Sperrkreuz bot nur einen trügerischen Schutz. Sobald die deutsche Patrouille vermisst würde, war es nur eine Frage von Augenblicken, bis die ersten Granatwerfer alles um ihn herum dem Erdboden gleichmachen würden. Vorsichtig lugte er um das Hindernis. Das Mündungsfeuer des Maschinengewehrs blitzte nur für den Bruchteil einer Sekunde auf. Es war unmöglich, sich darauf einzustellen und einige Schüsse aufs Geratewohl in der Hoffnung abzugeben, er könnte damit etwas Zeit gewinnen. Er würde damit höchstens seine genaue Position verraten. Die Leuchtraketen erhellten das Gebiet ohne Unterlass. Er würde nicht mal zwei Meter weit kommen, ohne dass man ihn niederstrecken würde.

Wieder bellte das MG. Doch dann hörte Louis Schüsse. Gewehrschüsse. Eindeutig aus der anderen Richtung kommend. Vorsichtig spähte er in die Richtung. Und dann sah und hörte er es. Mündungsfeuer. Seine Reihen erwiderten den Beschuss und lockten die Aufmerksamkeit des Feindes in die andere Richtung. Und auch die nächste Leuchtrakete suchte ihren Weg in den Nachthimmel in diese Richtung. Ihr Schein erhellte nach wie vor das gesamte Frontgebiet, bei Weitem aber leuchtete es seinen Standpunkt nicht mehr so stark aus. Ein Blick auf seinen Chronografen zeigte ihm, dass es mittlerweile ein Uhr dreißig war. In weniger als sieben Stunden musste er einen Weg über die feindlichen Gräben gefunden, das Geschütz aufgespürt und es in einem schmalen Zeitfenster von wenigen Minuten markiert haben. Jetzt oder nie, dachte er. Noch einmal presste er sich mit dem Rücken gegen die Deckung, drückte das Gewehr an die Brust und machte einen tiefen Atemzug. Louis rannte in gebückter Haltung los, als der nächste Schusswechsel erfolgte.

*

Louis hörte hinter sich die Explosionen unzähliger Treibladungen. Unmittelbar darauf war die Luft erfüllt von der Melodie des Todes. Einem hohen, kreischenden Lärm. Unbewusst stoppte er, zog den Kopf ein und verfolgte die Granaten, welche die Luft zerschnitten und mit ihren vernichtenden Ladungen dicht über ihn hinwegflogen. Wenige Sekunden später erfolgten die Einschläge, und der Boden bebte. Und mit ihnen kamen die Schrecken des Krieges. Dem ohrenbetäubenden Donnern folgten Druckwellen, die einen durch die Gegend warfen. Augenblicklich ertönten die Schreie der Schwerverwundeten, die mit zerschmetterten und abgerissenen Gliedmaßen vergeblich auf schnelle Hilfe hofften. Im Nu baute sich eine Wand aus Pulverdämpfen auf, die einem die Lungen und Augen verätzte und die Orientierung raubte. Zurückbleiben würde ein Bild ungeheurer Vernichtung und Verwüstung. So war es immer. So war der Frontkrieg. Bis zum nächsten Angriff. Doch hatte er ein gewaltiges Problem. Die Einschläge lagen nicht nur dicht bei ihm, sie kamen näher und schnitten ihm den Rückweg ab. Es gab nur eine Richtung. Louis rannte die letzten Meter auf die feindlichen Gräben zu. Er musste das unüberschaubare Durcheinander ausnutzen. Es gab niemand, der ihm jetzt helfen konnte. Er war einzig und allein vom Glück abhängig. Abrupt blieb er stehen. Den spiralartig ausgelegten Stacheldraht hatte er erst im letzten Moment bemerkt. Wer sich hier verfing, mit dem hatte ein gegnerischer Schütze leichtes Spiel. Fieberhaft sah er sich um, tastete den Zaun links und rechts mit seinen Augen nach einer Lücke, einer Unterbrechung ab, soweit es die Sichtverhältnisse zuließen. Louis hechtete nach rechts. An einer Stelle lag der Draht nicht flächig auf. Verlockend, aber gefährlich. Man versuchte damit, den Feind zu animieren, das Hindernis an diesem Punkt zu überwinden. So mancher war darauf reingefallen und fand sein Ende bei einer Minenexplosion. Louis schmiss sich auf den Rücken und robbte unter dem Hindernis hindurch. Er fuhr herum, orientierte sich auf dem Bauch liegend und sprang auf. So schnell es ging, rannte er gebückt weiter. Wie aus dem Nichts erschien die Barriere aus Sandsäcken. Ihm war klar, es gab nun keinen Weg zurück. Mit einem gewaltigen Satz überwand er das Hindernis. Noch in der Luft erkannte er zwei Deutsche, die von seinem Auftauchen völlig überrascht waren. Sie fingen sich sofort wieder, rissen ihre Gewehre herum, doch der winzige Augenblick, den sie brauchten, um die Situation zu analysieren, reichte Louis. Noch immer in der Luft, zog sein Zeigefinger den Abzug durch. Der erste Soldat machte eine Hundertachtziggraddrehung, bevor er fiel, um in grotesker Stellung auf dem Boden liegen zu bleiben. Der Graben war schmaler als gedacht. Louis prallte gegen die gegenüberliegende Wand und fiel auf die harten Laufbretter. Schon war der andere Soldat über ihm. Mit einem Tritt beförderte Louis den Lauf des Gegners zur Seite, gerade in dem Moment, als dieser abzog. Die Kugel, die ihm galt, schlug in die holzverstärkte Wand. Der Mann reagierte blitzschnell und schlug die Schulterstütze der Waffe gegen Louis’ rechte Schläfe. Die Wucht wurde von seinem Helm abgemildert, doch war der Hieb kraftvoll geführt. Für einige Sekunden wurde ihm schwarz vor Augen, trotzdem gelang es ihm irgendwie, den Lauf zu erfassen und von sich wegzudrücken. Sofort war der Soldat über ihm. Er hatte sein Gewehr mit beiden Händen umfasst und presste es gegen Louis’ Hals. Er umklammerte die Waffen und hielt dagegen. Doch der Soldat über ihm konnte das gesamte Gewicht seines Oberkörpers mit einbringen. Immer näher kam die Waffe seinem Kehlkopf. Doch kampferprobt wie er war, machte er sich die Kraft des Gegners zunutze. Es gelang ihm, den Feind etwas seitlich von sich zu bringen. Plötzlich und für den Deutschen unerwartet gab Louis nach. Während sich das Gewicht des Soldaten schlagartig nach vorn verlagerte, wich Louis zur Seite aus. Der Deutsche war noch immer über ihm, doch es gelang Louis an sein Kampfmesser zu kommen. Die Klinge drang in Höhe der Niere ein. Der beinahe unmenschliche Schmerzensschrei des Feindes ging fast vollständig im Lärm der Detonationen unter. Der Mann verkrampfte seinen Oberkörper, ging ins Hohlkreuz und versuchte automatisch nach dem zu greifen, was dort in seinen Körper gestoßen war. Mit der freien Hand griff ihm Louis unter die Nase, überstreckte dessen Kopf und zog das Messer quer durch den Hals. Sofort rappelte er sich auf, drehte sich hektisch in alle Richtungen, wobei sein Gewehr seinen Bewegungen folgte. Einige Meter weiter beugte sich ein weiterer Schütze über den Rand des Grabens und feuerte, was das Zeug hielt. Er zog in Erwägung, den Mann auszuschalten, doch schenkte der Soldat ihm keine Beachtung. Für einen Wimpernschlag war Louis irritiert, bis ihm bewusst wurde, dass er eine deutsche Uniform trug.

»Soldat! Was machst du da?«

Louis hatte den Mann hinter sich nicht bemerkt. Schnell fasste er einen der toten Deutschen am Revers und schulterte ihn.

»Der Kamerad braucht Hilfe! Wo ist ein Sani?«, schrie Louis aus Leibeskräften.

»Bist du noch ganz dicht, Soldat?«, brüllte der andere gegen den Geschosslärm. »Sieh gefälligst zu, dass du dein Gewehr in die Hand nimmst!«

»Wo?«, schrie Louis erneut aus Leibeskräften. Der Soldat sah ihn an, als hätte er den Verstand verloren, zeigte aber stumm in die andere Richtung.

Louis rannte an ihm vorbei. Er erkannte, dass die deutschen Soldaten auffallend jung waren, teils jünger als seine Kameraden. Und das zeigte sich auch in ihrem Verhalten. Voller Panik schossen sie blindlings in Richtung des Feindes, oder dorthin, wo sie ihn vermuteten. Niemand schenkte Louis Beachtung. Warum auch. Louis erkannte einige Verwundete, die unter Schock stehend und traumatisiert auf dem Boden lagen oder gegen die Grabenwände lehnten. Es war ein furchtbares Chaos, verursacht durch Todesangst und dem unbändigen Willen, am Leben zu bleiben.

»Stehen bleiben!«, schrie jemand aus Leibeskräften.

»Nimm die Hände hoch!«, bellte der Mann.

Louis ließ den Toten langsam zu Boden gleiten und hob die Arme. Obwohl der Befehl von hinten kam, stellte er nicht infrage, dass er ihm galt. Der schmerzhafte Schlag ins Kreuz überraschte ihn. Sofort knickten ihm die Knie ein und er fiel vornüber. Der nächste Stoß mit dem Gewehrkolben raubte ihm den Atem. Hände fassten ihn und zogen ihn hoch. Er sah in den Augenwinkeln, dass es mindestens drei Männer waren. Der Fausthieb in seine Magengegend ließ ihn nach vorn fallen, wobei seine Gegner ihn hielten. Louis musste würgen und er war kurz davor, sich zu übergeben. Er wurde abgetastet und man nahm ihm die Waffen und seinen Rucksack ab, während irgendjemand ihm zeitgleich den Helm vom Kopf riss, ihn rüde am Kinn ergriff und seinen Kopf hochzog. Noch immer um Luft ringend blickte Louis in das Gesicht des Soldaten, den er zuvor nach dem Sanitäter gefragt hatte. Dessen Gesicht war wutverzerrt. Es gehörte einem Mann, der töten wollte, und als hätte er Louis’ Gedanken erkannt, zog er seine Pistole aus dem Halfter und drückte den Lauf schmerzhaft gegen seine Schläfe. Sein Mund näherte sich dem von Louis. »Niemand schneidet sich selbst die Kehle durch, du Bastard!«, zischte er gerade so laut, dass Louis es im Geschosslärm hören konnte. Dann spannte der Deutsche den Hahn. Louis schloss die Augen.

*

Die Druckwelle und der Lärm waren ohrenbetäubend. Louis hatte das Gefühl, als würde er von einer Dampfwalze erfasst werden. Die gewaltige Detonation schleuderte seinen Körper wie ein Spielzeug in die Luft. Hart schlug er gegen die Grabenwände. Die Wucht war so stark, dass er kaum Luft bekam und für einige Augenblicke die Besinnung verlor. Das Prasseln von Erdreich und Steinen schien nicht aufzuhören und als Louis endlich den Kopf hob, sah er verschwommen wenige Meter vor sich einen Einschlagkrater. Exakt dort, wo zuvor noch der Schützengraben gewesen war. Das Loch befand sich in einer Wolke aus Pulvernebel, der sich nur allmählich lichtete. Etwas irritierte ihn. Er vermisste die Schreie der Verwundeten, die Befehle der Vorgesetzten. Und den Lärm der Geschosse. Benommen rappelte er sich auf. Es war eigenartig ruhig. Nicht ruhig im Sinne von Stille. In seinen Ohren war nur ein hoher, durchgehender Ton. Sonst nichts. Louis taumelte weiter, stützte sich mit den Händen an den Wänden ab, während er versuchte, etwas zu erkennen. Die Granate hatte exakt den schmalen Graben getroffen. Für den Schützen ein ungeheurer Glückstreffer. Für den Feind war es eine Katastrophe, da sich die Wucht der Explosion auf engstem Raum ausdehnte und die Wirkung umso fataler war. Louis hatte im Laufe der Gefechte viele Kameraden kennengelernt, denen eine nahe Detonation die Trommelfelle zerrissen hatte. In der Regel gab sich das nach einiger Zeit, wenn keine Entzündung hinzukam. Aber in dieser Situation war es das Letzte, was er gebrauchen konnte. Er hoffte, dass es die einzige Verwundung war. Zumindest spürte er keine allzu großen Schmerzen, wenn man von den Prellungen mal absah. Aber das musste nichts heißen. Theoretisch konnte er voller Granatsplitter sein, ohne es zu merken. Vor ihm lag ein Mann auf dem Bauch. Er rührte sich nicht. Louis drehte ihn um und erkannte nur mit viel Fantasie denjenigen, der ihm noch vor wenigen Sekunden den Schädel wegpusten wollte. Die abgesprengten Splitter der Stützwände hatten ihn regelrecht zerfetzt. Noch immer ohne Gehör drehte sich Louis langsam. Da war nichts, was auch nur im Entferntesten mit dem Ort zu tun hatte, an dem er zuvor mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Schwerfällig stieg er über den Toten. Die Männer dahinter waren in ihre Einzelteile zerlegt worden. Ein Haufen verbrannten Fleisches. Ein Bild, dessen Schrecken dadurch etwas abgemildert wurde, dass die Nacht keine Farben preisgab. Louis schritt weiter. Noch immer war er nicht voll da. Einige Meter weiter sah er seinen Rucksack. Er setzte ihn auf. Während er ein Gewehr aufhob, stieß er gegen einen Helm, der über den Boden schlitterte. Louis stutzte. Er ging einige Meter und trat erneut gegen den Helm. Er hörte das metallene Geräusch. Gedämpft, wie durch Watte, aber er hörte es. Wenn es auch mehr zu erahnen war. Louis lauschte in die Nacht. Eindeutig. Der Beschuss hatte aufgehört.

*

Es glich einem gespenstischen Abwarten. Vereinzelnd fielen noch Gewehrschüsse, doch der beidseitige Mörserbeschuss hatte aufgehört. Der Pulverdampf in der Luft hatte sich auf die Zunge gelegt und die Schleimhäute gereizt. Der kalte Nieselregen würde die Rückstände schon bald aus der Luft waschen. Vorsichtig bewegte sich Louis durch den schmalen Gang. Niemand nahm von ihm Notiz. Die Soldaten, die dieses Inferno unverletzt überstanden hatten, knieten auf den Auftritten und lugten angespannt und kampfbereit über ihre Kugelfänge und durch die Schießscharten auf der Suche nach feindlichen Soldaten. Andere versorgten die Verwundeten. Die Leuchtraketen erhellten den Himmel ohne Unterlass, und Louis erkannte, dass sich die Verluste in den Reihen der Deutschen offenbar in Grenzen hielten. Bisher hatte man von ihm keine Notiz genommen. Solange die Soldaten unter Beschuss standen, konnte er sich relativ unauffällig bewegen. Insbesondere, da man offenbar die meisten Soldaten während des Gefechtes aus den hinteren Reservegräben zum Frontabschnitt beordert hatte. Es war unmöglich, alle Kameraden zu kennen. Trotzdem würde es nur eine Frage der Zeit sein, bis man auf ihn aufmerksam wurde. Louis war von der relativ geringen Anzahl an Soldaten überrascht. Es stimmte wohl. Den Deutschen ging das Kanonenfutter aus. Er sah sich um. Irgendwo mussten die Laufgräben sein, die zu den hinteren Versorgungsreihen führten. Und möglicherweise dorthin, wo die Deutschen ihre Munition aufbewahrten. Was auch immer. Er musste einen Schwachpunkt finden, den man für einen Angriff nutzen konnte. Der Rest war einfach. Er würde nur noch einen Weg hier rausfinden müssen, den feindlichen Graben bei Tag verlassen und in deutscher Uniform zu seinen Leuten marschieren. Er grinste bei der Lächerlichkeit dieses Gedankens. Louis sah zwei Soldaten, die, so schnell sie konnten, wankend mit einer Trage auf ihn zukamen. Der Vordere sah ihn an und brüllte etwas. Louis hörte nur Laute, gedämpft, wie durch Watte. Aber er verstand. Der Soldat machte eine Kopfbewegung, die im signalisierte, er solle zu ihnen kommen. Louis schulterte das Gewehr und übernahm eine Seite der Trage, während der Soldat einen blutigen Lappen auf die Bauchwunde seines Kameraden presste, der mit gebrochenem Blick und schlaffen Gliedern auf der Trage dalag. Seine ausgestreckten Arme wippten im Takt der Schritte. Durch den Zickzackkurs, in dem der Graben angelegt worden war, konnte man die vorausliegende Strecke nur wenige Meter weit einsehen. Die Abbiegung zu dem schmalen Verbindungsgraben kam abrupt. Zu seiner Überraschung führte der Weg sie in einem Bogen um den Hügelfuß herum in einen Bereich, von dem er vermutete, dass er im toten Winkel für sein Regiment lag. Eine strategisch perfekte Lage. Dieser rückwärtige Teil war somit für jeglichen Beschuss unerreichbar. Kurz darauf sah er ein größeres, rechteckig ausgehobenes Karree, das die Deutschen offenbar als Lazarettstelle nutzten. Es war in Parzellen aufgeteilt, mit Dächern aus schwerem Öltuch. Hier lagen die Verwundeten und wurden versorgt. Zwei Soldaten eilten ihm entgegen. Er übergab die Trage und sah den Männern nach. Jemand schlug ihm auf die Schulter. Louis fuhr herum.

»Und du?« Er las die Worte mehr von den Lippen ab, als dass er sie hörte. Ein älterer Kerl im Rang eines Hauptgefreiten. Die breite Armbinde mit dem roten Kreuz wies ihn als Sanitäter aus. Er fasste Louis ans Kinn und drückte seinen Kopf leicht zur Seite, während er dessen Kopfwunde betrachtete. »Mit dem Kratzer kommst du hierher?«

Der Mann schnippte links und rechts seines Sehfeldes. »Kannst du das hören?«

Louis nickte, wenngleich die Geräusche für ihn mehr zu erahnen waren.

Ohne auf eine Antwort zu warten, zeigte der Sani auf eine Holzbank. Provisorisch gefertigt aus groben Stämmen. »Deine Trommelfelle. Halb so wild. Ich hole was, dass du dir reinstecken kannst. Was Sauberes. Damit es sich nicht entzündet. Setz dich dahin.« Nochmals betrachtete der Mann seine Platzwunde.

»Hast du Schmerzen?«

Louis schüttelte den Kopf. »Ich halt’s aus.«

»Hauptgefreiter Pollmann? Zu mir!«

Louis sah einen Mann, der am Ende des Lazaretts aus einem abgetrennten Bereich trat und in ihre Richtung winkte. Der Sani verdrehte die Augen, während er Louis ansah. »Kriegst ’nen schönen Verband und dann kannst du deinen Helm wieder aufsetzen. Bin gleich wieder da.«

Er drehte sich um und entfernte sich. »Unglaublich!«, murmelte er im Fortgehen. »Demnächst kommen die noch, wenn sie sich einen Nagel einreißen.«

Louis ließ seinen Blick schweifen. Die Zahl der Verletzten hielt sich in Grenzen. Sie hatten vorwiegend Platz- und Fleischwunden. Ein weiterer Soldat stützte einen Kameraden. Dieser hatte seinen Arm um dessen Schulter gelegt. Er humpelte und sein Gesicht war schmerzverzerrt, ansonsten wirkte er unversehrt. Der junge Soldat setzte sich neben ihn. Louis betrachtete sein Profil. Fast noch ein Knabe, stellte er fest. Er war schmal, auffallend blass, sein Bart lückenhaft, eher ein jugendlicher Flaum. Zwei Soldaten trugen einen abgedeckten Leichnam auf einer Trage an ihnen vorbei.

»Nimm’s locker«, kam es von Louis. »Besser als der sind wir allemal dran.« Der Junge sagte nichts. »Bist noch nicht lange hier, was?« Dieses Mal sah er Louis an, antwortete jedoch noch immer nicht. Louis zwinkerte ihm aufmunternd zu.

»Gewöhnst dich schon noch dran.«

»Und was ist mit dir?« Der Sanitäter war zurück und baute sich vor dem jungen Deutschen auf. »In die Windeln geschissen?«

»Mein Fuß. Glaub, ich hab mir den Knöchel gebrochen.«

Der Sani schob skeptisch eine Braue hoch. »Kriegste den Stiefel aus?«

»Glaube nicht …«

Der Sanitäter stellte seine Tasche neben Louis auf die Bank und nickte ihm kurz zu. Er sagte etwas, doch Louis hörte nur gedämpft. Der Sani machte eine Geste. Louis erhob sich und fasste den jungen Deutschen mit beiden Händen unter die Achseln, während der Sani sich an dem Stiefel zu schaffen machte. Zimperlich ging er mit seinem Patienten nicht um. Der Junge schrie abrupt so laut auf, dass es selbst Louis deutlich vernahm.

»Der Knöchel ist ganz schön geschwollen.« Skepsis lag in den Zügen des Sanis. »Muss sich der Arzt angucken. Dauert. Flickt gerade einen zusammen. Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Aber mich fragt ja keiner.« Er griff in seine Umhängetasche und beförderte Verbandmaterial hervor. »Zu welcher Einheit gehörst du?«, rief er. Louis hörte ihn nur leise. Aber er hörte ihn, was ihn etwas beruhigte. Der Sani begann, seine Platzwunde zu versorgen. »Muss das gleich dokumentieren.«

»War ein ganz schöner Mörserhagel. Weißt du weshalb? Du bekommst doch hier bestimmt viel mit?«, fragte Louis.

Der Sani zuckte mit den Schultern und zog im gleichen Rhythmus die Mundwinkel nach unten. »Vielleicht wollen die uns nervös machen? Oder die kriegen da unten einen Lagerkoller.«

Louis nickte »Vielleicht hast du recht. Die werden sicher bald einen Angriff versuchen. Können sich ja nicht ewig da unten festsetzen. Bei dem Scheißwetter.«

»Dann müssen die sich aber verdammt beeilen.« Der Sani knotete das Ende des Verbands zusammen und betrachtete sein Werk mit Wohlwollen wie ein Künstler.

Louis tastete vorsichtig über die Bandage. Er tat nur mäßig interessiert. »Beeilen? Was meinst du damit?«

»Weil es den Schützengraben von denen bald nicht mehr geben wird.«

»Wieso? Ziehen die sich zurück? Das glaube ich kaum. Das hätten wir doch bemerkt.«

Der Sani grinste, sagte aber nichts und reichte Louis stattdessen ein Metallröhrchen mit Schmerztabletten.

»Du weißt doch was!«

»Man sollte immer etwas mehr wissen als die anderen.«

Louis holte ein Päckchen Zigaretten hervor, zog ein Stäbchen mit den Lippen heraus und hielt sie ihm hin.

»Amerikanische? Wo haste denn die her?«

»Wie du schon sagtest … man sollte immer etwas mehr wissen als die anderen.«

Der Sani lächelte anerkennend, während er eine Zigarette herauszog. »Junge … ich muss sagen, du gefällst mir!«

»Nimm dir ruhig noch eine. Ach was! Behalt die Packung. Ist viel los hier. Haste dir verdient.«

»Echt?«

Louis entzündete ein Streichholz und hielt ihm die Flamme hin. Mit geneigtem Kopf und einem zugekniffenen Auge zündete sich der Sani seine Zigarette an. Zeitgleich verschwand das Päckchen in seiner Außentasche. Er inhalierte genüsslich und hielt die Luft so lange an, dass Louis befürchtete, er würde das Ausatmen vergessen. Anschließend schaute er auf die Spitze und betrachtete die Glut. »Ich bin übrigens Hapo. Steht für Hans Pollmann. Du verstehst …«

Plötzlich blickte der Sani verschwörerisch in alle Richtungen, bevor er sich zu Louis beugte.

»›Acht, Acht‹! Zwei Stück«, las Louis von seinen Lippen ab. Er tat nicht nur verblüfft. Er war es. »Hier? Wo?«

Hapo beugte sich wieder zurück. Er wirkte nun etwas überheblich. Wie jemand, der seinen Wissensvorsprung genoss, antwortete jedoch nicht.

»Ich meine … die wiegt … wie viel? Fünf Tonnen? Wie willst du die unbemerkt auf ’ner Lafette bei der Witterung …?«

Wieder zuckte der Sani mit den Achseln. »Haben die wohl in den letzten Tagen auseinandergebaut und den Hügel rauf. Hab ich zumindest gehört.«

»Und du bist dir sicher?« Es gelang Louis nur mit Mühe, sich sein Entsetzen nicht anmerken zu lassen. Darum war es in den letzten Tagen relativ ruhig gewesen, fuhr es ihm durch den Kopf.