Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Polizist Robert Kettner

- Sprache: Deutsch

Annabelle Cüppers bittet den Ex-Polizisten Robert Kettner, von allen nur Steiger genannt, um Hilfe. Sie vermisst ihren Vater, der seit einer Woche spurlos verschwunden ist. Zunächst lehnt Steiger den Auftrag ab, doch als Manfred Cüppers tot aufgefunden wird und seine Tochter nicht an einen Suizid glaubt, schaltet sich Steiger ein. Dabei übertreffen die Ausmaße des Verbrechens sogar Steigers Vorstellungskraft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

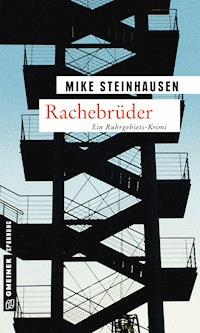

Mike Steinhausen

Rachebrüder

Kriminalroman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2015

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © christophe papke / photocase.de

ISBN 978-3-8392-4780-8

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Mit dem Tag unserer Geburt ist unser aller Schicksal besiegelt. An dieser Tatsache führt nichts vorbei. Ein naturgegebenes, unveränderbares Faktum. Es spielt keine Rolle, ob sich die existenzielle und latent vorhandene Grundangst vor dem Tod aus der Gewissheit nährt, dass es auf physischer Ebene nichts Ewiges gibt. Oder aus der Furcht, dass die Evolutionstheorie die unzähligen religiösen Schöpfungsgeschichten mit ihren teils abstrusen Lehren an die Wand argumentiert. Letzten Endes bleibt als einzige, greifbare Erkenntnis der sachlich nüchterne Beweis des Zerfalls jeglicher organischer Strukturen in ihre atomaren Bestandteile. Ohne Rücksichtnahme auf menschliche Hoffnungen oder Wünsche.

Rückwirkend betrachtet, konnte sich Hauptkommissar Hermann Welke nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, an dem jeglicher Glauben, jede Form der Erwartung – auf was auch immer – in ihm vergangen war. Für ihn war Religion ohnehin nichts weiter als Stoff, der rationale Lücken füllte, welche der menschliche Verstand hinterließ.

Manchmal schien es ihm, als hätte jeder einzelne Blick in die gebrochenen Augen der unzähligen Toten ihm ein Stück jener Hoffnung geraubt, welche die meisten Menschen davon abhielt, in Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit wahnsinnig zu werden.

Gleichzeitig hatte ihm all das Erlebte die Angst vor der Unumkehrbarkeit seines Schicksals genommen. Es zu einem pathologischen Phänomen degradiert, welches er angenommen hatte und auf seine eigene Art behandelte. Rational, sarkastisch und manchmal zynisch. Nein. Für ihn gab es keine religiöse Trostvorstellung. Der Tod, das Wissen um die eigene Vergänglichkeit an sich, war keine Bedrohung.

Das Wie war der entscheindende Punkt. Und auf diese Art, wie sie ihm hier begegnen sollte, war es einfach nur pervers. Abartig.

Wie so oft in den letzten 20 Jahren hatte man ihn mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt, mit lediglich der Information, dass eine junge Frau gefunden worden war. Ersten Schilderungen nach übel zugerichtet. Welke brauchte keine weiteren Informationen, um sich ein Bild davon zu machen, was ihn höchstwahrscheinlich erwartete. Dieselbe Geschichte, die er unzählige Male hatte miterleben müssen. Irgendein junges Ding, welches, in naiver Vertrautheit darauf, dass schlimme Dinge nur anderen passierten, eine einsame und unbeleuchtete Abkürzung genommen hatte oder in irgendein Auto eines Fremden gestiegen war.

Welke war, wie man so schön sagte, mehrfach chemisch gereinigt. Es gab nicht viele Dinge, die er nicht gesehen hatte. In beinahe 36 Jahren Polizeiarbeit hatte er mehrfach in die unterschiedlichsten und dunkelsten Abgründe der menschlichen Seele schauen müssen. Hatte sich mit unvorstellbarsten Taten auseinandergesetzt, zu denen ein Mensch fähig war. Er hatte begriffen, dass er sich, wollte er tatsächlich etwas bewirken, von all den moralischen und ethischen Wertevorstellungen verabschieden musste, die man allgemein hin als normal bezeichnete. Die Vielzahl der schrecklichen und kaum vorstellbaren Gewalttaten, die er im Laufe seines Dienstlebens kennengelernt hatte, ließen ihn mittlerweile daran zweifeln, dass es so etwas wie Normalität überhaupt gab.

Der 56-jährige Hermann Welke, der mit vollen Namen eigentlich Klaus Günther Hermann Welke hieß, was nur die wenigsten wussten, und dessen Dienstgrad genau genommen Erster Kriminalhauptkommissar lautete, fuhr auf den wenig einladenden Schotterparkplatz nahe des Ruhrwanderweges im Stadtteil Essen-Kupferdreh. Er stellte seinen Wagen hinter einen Streifenwagen ab. Am rechten Außenspiegel hatte jemand rot-weißes Absperrband befestigt. Es erstreckte sich über die gesamte Breite der Auffahrt bis hin zu einem knorrigen Baum. Welke schaltete den Motor aus und griff nach dem Türöffner. Er nickte den uniformierten Beamten zu, die den Tatort weiträumig abgesperrt hatten. Sie hielten einige Fotografen und einen übernächtigt wirkenden Kameramann auf Distanz, die, in der Hoffnung verwertbare Bilder zu bekommen, den Bereich hinter der Absperrung mit ihren lichtstarken LED-Aufsatzlampen ausleuchteten. Welke zog den Kragen seiner Jacke nach oben und tauchte – begleitet von den Klickgeräuschen einiger digitaler Spiegelreflexkameras – unter dem Flatterband hindurch, bevor die Journalisten ihn erreichten und mit unangenehmen Fragen belästigten. »Die sollen sich, verflucht noch mal, an die Pressestelle wenden«, knurrte er vor sich hin.

Es gehörte zwar zu seinem Beruf, sich mit Journalisten auseinanderzusetzen, aber er tat das äußerst ungern unvorbereitet. Er war weit davon entfernt, sie alle über einen Kamm zu scheren. Ein Tatort zog sie zuverlässig an wie einen Schwarm Schmeißfliegen. Vor Jahren hatte er sich von einer regional bekannten Zeitung zu einem unüberlegten und eher emotional geprägten Statement hinreißen lassen. Er hatte damals die Vertretung des Dienstgruppenleiters auf der Kriminalwache übernommen. Ein jugendlicher Intensivtäter hatte einer alten Dame auf einem Friedhof die Handtasche entreißen wollen. So, wie es unzählige Male am Tag im Ruhrgebiet geschah. Als sie nicht losließ, trat der Jugendliche auf sie ein, während die Frau am Boden lag. Der Täter konnte zeitnah in Tatortnähe gestellt werden. Er leistete erheblichen Widerstand bei der Festnahme und es bedurfte drei gestandener Polizeibeamter, um ihn festzunehmen. Dabei verletzte er sich und einen Kollegen nicht unerheblich. Die Presse unterstellte Polizeigewalt und begründete ihre Anklage aufgrund einer fragwürdigen Zeugenaussage. Welke beschwerte sich in seiner recht lautstarken und wenig diplomatischen Art vor laufender Kamera darüber, dass es die Zeitungen einen Scheißdreck zu interessieren schien, dass ein Kollege und eine alte Dame im Krankenhaus lagen. Und da er dabei war, sich in Rage und vor allem um Kopf und Kragen zu reden, wetterte er gegen die Journalisten und Politiker, die die Verteidigung des Täters übernahmen, ihn nachträglich als Opfer sahen, dem man helfen müsse, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und während der Täter sinnbildlich zu zwei Wochen Fernsehverbot in einer Jugendarrestanstalt verurteilt worden wurde, oder man ihm anbot, in einem mehrwöchigen mediterranen Urlaub an seinem Sozialverhalten zu feilen, lag das Opfer wochenlang im Krankenhaus und litt aufgrund der Gewalttat mitunter den Rest seines Lebens psychisch und physisch.

Welkes offene Art bescherte ihm nicht nur einen Prominentenstatus, auf den er gern verzichtet hätte. Die Presse fiel über ihn her, als hätte es in der Welt nichts Spektakuläreres gegeben, über das man hätte berichten können. Und es schien niemanden zu interessieren, dass dem vermeintlichen Zeugen nachgewiesen werden konnte, dass er gelogen hatte. Die Geschichte führte zu einem Sturm der Entrüstung in den Führungsriegen der Polizei und schlug Wellen bis zum Ministerium. Die Schelte, die dem Vorfall folgte, würde ihn einen solchen Fehler nicht mehr wiederholen lassen. Obwohl es der einzige war, dem man ihm bis dahin hatte vorwerfen können. So war es nun mal. Jegliches persönliches Interesse eines Beamten war dem Ansehen der Polizei unterzuordnen. Er hatte seine Lektion gelernt. Dass seine Karriere ab diesem Zeitpunkt nur schleppend voranging, wunderte niemanden ernsthaft. Als derselbe Täter kurze Zeit später wegen versuchten Totschlages erneut vor Gericht stand, fühlte Welke keine Genugtuung. Vielmehr Wut. Er hatte die bevorstehende, landesweite Einführung des digitalen und abhörsicheren Funks mit der Hoffnung, verbunden dass in dieser Hinsicht bald Ruhe einkehren würde und sie von den Attacken der Boulevardpresse verschont blieben.

Welke manövrierte um einige schmutzige Pfützen des unbefestigten Untergrundes herum und hauchte kurz in seine Hände. Der Dezember war zwar ungewöhnlich mild in diesem Jahr, doch die Kälte potenzierte sich bei Müdigkeit. Er bewegte sich, als ging er über rohe Eier. Aus gutem Grund. Der Platz war nur mäßig ausgeleuchtet. Es war einer dieser Orte, an dem es nach Urin roch, wo verschmutzte Papiertaschentücher, benutzte Kondome und andere unschöne Dinge einen daran erinnerten, dass man gut daran tat aufzupassen, wo man seinen Fuß hinsetzte.

Der Berufsverkehr der nahen, mehrspurigen Hauptstraße nahm minütlich zu, durchschnitt die Ruhe des Morgens und erhöhte den Pulsschlag der Stadt. Die Abgase der Blechlawine verwandelten die Luft des Ruhrgebietes in eine schwere, giftige Atmosphäre, die allmählich zu ihm rüberschwappte. Rußpartikel wanderten aufdringlich in die Atemwege und reizten seine Bronchien. In weniger als einer Stunde würde das Meer aus Fahrzeugen die Industriemetropole an den Rand eines Verkehrskollapses bringen. Wie jeden Tag.

Frank Tetzlaf, der in dieser Nacht Mordbereitschaft hatte, kam ihm in einem weißen Spurensicherungsanzug entgegen. Seine dienstlich gelieferten, gelben Gummistiefel waren verdreckt und der zähe Uferschlamm der Ruhr hatte sich tief in das schwarze Grobprofil gedrückt. Tetzlaf musste aufpassen, nicht auszurutschen, als er den aufgeweichten Hang hinaufschritt, um seinem Chef entgegenzugehen. Welke fand, er sah müde aus, was durch die künstliche Beleuchtung der Einsatzfahrzeuge verstärkt wurde. Dunkle Schatten lagen unter seinen Augen. Das Gesicht war unrasiert.

Sie begrüßten sich wortlos mit kräftigem Händedruck.

»Erzähl, Frank«, sagte Welke mit ernster Stimme. Die beiden Männer gingen mit langsamen Schritten über den asphaltierten Leinpfad und blickten hinunter zur Ruhr. Das Gewässer war deutlich wärmer als die Umgebungstemperatur. Dicke Nebelschwaden waberten über die Oberfläche und der Dunst reflektierte das Licht der Scheinwerfer, die man um den Fundort aufgestellt hatte, dass man glaubte, auf eine kompakte Wolkendecke zu blicken. Alles wirkte trist und melancholisch. Das beinahe schwarz aussehende Wasser drängte kaum merklich gegen die glitschigen Basaltsteine, zwischen denen Schilf wuchs. Der Fluss sah an dieser Stelle ruhig aus, beinahe wie ein stehendes Gewässer. Nur einige kleine Strudel durchbrachen die Oberfläche und zeugten von seiner Kraft. Welke wusste, die verschiedenen Strömungsschichten waren tückisch und hatten so manchen Übermütigen, der sich in den warmen Monaten alkoholisiert mit der Ruhr messen wollte, erst Tage später an einem der vielen Wehren wieder auftauchen lassen. Er zog fröstelnd seinen Reißverschluss höher. Die Kälte drang allmählich durch seine Kleidung, und der Dunst legte sich wie ein nasses Tuch über sein Gesicht.

Tetzlaf zog sich den Mundschutz nach unten. Sein Atem kondensierte, als er sprach. »Tamara Schlickreiter. 29 Jahre alt. Anhand ihres Ausweises zweifelsfrei identifiziert.«

»Habt ihr was Näheres über sie?«

Tetzlaf blieb für einen Moment stehen und sah zum Fluss. »Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aktenkundig. Offensichtlich Prostituierte. Zumindest hat sie ein gutes Dutzend Kondome dabei.«

»Wer hat sie gefunden?«

Tetzlaf wandte sich wieder Welke zu. »Ein Lkw-Fahrer. Er hat den Rastplatz angefahren, weil er mal pissen musste, und sich im Anschluss die Beine vertreten. Dabei hat er sie gefunden. Das war so gegen 5 Uhr. Wir haben ihn zum Präsidium gebracht und vernehmen ihn gerade. Der Leichenfundort ist nicht der Tatort. Es scheint so, als wenn sie hier einfach abgelegt wurde. Altenkamp …«, Tetzlaf nickte in Richtung eines älteren Herren, der erwartungsvoll zu ihnen herüberblickte, »sagt, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Gefunden haben wir nicht viel. Ihren Personalausweis, ein Smartphone, etwas Bargeld.«

»’ne Junkiebraut?«, fragte Welke.

Tetzlaf schüttelte den Kopf. »Eher nicht. Wenn, dann Koks oder Speed. Sieht nach ’ner Edelnutte aus. Zumindest wenn man von den Klamotten ausgeht. Könnte mal hübsch gewesen sein.«

»Könnte?«

Tetzlaf zuckte mit den Schultern. »Sieh’s dir selbst an.«

»Was ist mit dem Kapitalstaatsanwalt?« Welke setzte sich wieder in Bewegung und betrachtete seinen Kollegen.

Dieser nickte. »Hat Kenntnis und wartet auf deinen Rückruf. Ich hab ihm gesagt, dass es wenig Sinn hat, wenn er herkommt und sich bei der Kälte die Eier abfriert.«

Welke zog skeptisch eine Augenbraue hoch. »Das hast du ihm gesagt?«

»Sinngemäß.«

»Habt ihr die Angehörigen verständigt?«

»Wir ermitteln sie gerade. Machen wir im Anschluss«, erwiderte Tetzlaf.

Welke blieb erneut stehen. »Was ist mit den Spuren?«, fragte er weiter in seiner wortkargen Art.

»Die KTU ist soeben durch. Wir haben nur auf dich gewartet. Viel ist nicht bei rumgekommen. Einige Schuheindruckspuren ohne auswertbares Profil. Der Boden ist zu matschig. Sie können vom Täter stammen, genauso gut auch von dem Zeugen und den Kollegen der Inspektion, die als Erste am Tatort waren. Was wir bisher vermuten, ist, dass es ein Kerl gewesen sein muss, der sie hier abgelegt hat. Zumindest weist alles darauf hin. Wir haben keine Schleifspuren. Er wird sie getragen haben. Eventuell können wir ein paar Rückschlüsse auf sein Gewicht und seine ungefähre Größe ziehen, wenn eine der Eindruckspuren von ihm stammt. Ob wir Faser oder DNA-Spuren an der Leiche finden, müssen wir abwarten. In der Vagina konnten wir Sekret feststellen. Es könnte Sperma sein.«

Welke runzelte die Stirn. »Wer ist denn heutzutage so blöd?«

»Wenn sie Zufallsopfer war, und der Täter mächtig Druck im Untergeschoss hatte … Vielleicht hat er sie hier übereilt abgelegt, weil ihm die Nerven in die Knie gegangen sind. Oder er wurde gestört, als er sie in den Fluss schmeißen wollte.«

Hermann Welke nickte und ließ den Blick schweifen. Dann schritt er mit unsicheren Schritten den Hügel hinab. Die Wiese war nass und rutschig, sodass der aufgeweichte Boden bei jedem Schritt schmatzte. Welke verfluchte sich, weil er vergessen hatte, sich Stiefel anzuziehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Wasser sich seinen Weg durch das dünne Leder bahnen würde. Seine Gummisohlen gaben so gut wie keinen Halt, und er war Tetzlaf dankbar für dessen Unterarm, den er ihm entgegenhielt. Ein durchaus komödiantisches Bild, da Welke Tetzlaf nicht nur um fast einen Kopf überragte. Neben seiner bulligen Erscheinung und seinen 140 Kilogramm Lebendgewicht wirkte Tetzlaf geradezu knabenhaft, denn Welke übertraf seinen Kollegen um mindestens 100 Pfund.

Welke schlüpfte in einen weißen Spurensicherungsanzug, zog die Kapuze über den Kopf und setzte sich einen Mundschutz auf. Langsam, beinahe so, als wollte er die Ruhe der Szene aus Respekt nicht stören, trat er an den Leichnam heran. Er drehte sich in alle Richtungen, sah sich einen Moment lang den Tatort an und ließ die Eindrücke auf sich wirken. Anschließend kniete er sich hin und justierte seine Gleitsichtbrille auf der Spitze seiner Nase, während er das Gesicht der jungen Frau betrachtete. Oder vielmehr das, was dieser Dreckskerl davon übergelassen hatte. Welke nahm die Eindrücke auf. Das Bild ihres zerstörten Antlitzes, vom Morast des Ufers bedeckt, den Geruch der Umgebung, des Ruhrwassers, der sich mit dem des Parfums der Toten zu einem abstoßenden Duft verband.

Schwerfällig erhob sich der Kripomann, verharrte kurz in der Bewegung, weil er auf den stechenden Schmerz seiner lädierten Bandscheiben wartete, der gnädigerweise ausblieb, bis er sich zu seiner vollen Größe von beinahe zwei Metern aufrichtete.

Dr. Herbert Altenkamp, Rechtsmediziner und langjähriger Weggefährte, hielt sich mit einer geradezu philosophischen Ruhe zurück, bis Welke seinen Blick von dem Leichnam abwandte. Der Arzt wusste, wann der Zeitpunkt gekommen war, an dem der Polizeibeamte aus dem inneren Konflikt zurückkehrte, der sich bei dem Anblick eines solchen brutalen Verbrechens auch bei hartgesottenen Ermittlern einstellte.

Welke atmete deutlich hörbar aus, trat einen Schritt auf den Fluss zu und ließ seinen Blick über die Oberfläche gleiten. »Kaum zu glauben«, sagte er nachdenklich.

»Was meinen Sie?« Altenkamps Wangen waren durch die Kälte gerötet.

Welke nickte zum Wasser, während er Altenkamp die Hand zur Begrüßung hinhielt. »Die Ruhr. Mittlerweile eine der saubersten Flüsse Europas.«

»Baden würde ich trotzdem nicht darin.«

Er drehte sich und sah Altenkamp an. »Hat uns früher auch nicht umgebracht. Und da war sie dreckig wie ’ne Grubenpfütze. Was können Sie mir erzählen, Doktor?«

Altenkamp, ebenfalls in einem Spurensicherungsanzug, nahm die Latexhandschuhe entgegen, die ihm Tetzlaf hinhielt und zog sie sich über, während er in die Hocke ging.

»Sie wurde auf dem Bauch liegend vorgefunden, ich kann ausschließen, dass sie im Fluss lag. Die Mundhöhle ist zwar voller Wasser und Pflanzenreste gewesen. Aber das ist der ufernahen Lage geschuldet. Die Bekleidung war auf dem Rücken trocken. Zumindest nur klamm. Von der Luftfeuchtigkeit. Wir haben sie entkleidet, die Sachen asserviert und die Tote für die Leichenschau auf den Rücken gedreht. Sie hat eine Fraktur des linken Jochbeins. Der erste Tastbefund lässt vermuten, dass der Unterkiefer linksseitig gebrochen, zumindest infolge erheblicher Gewalteinwirkung ausgerenkt wurde. Ich tippe auf Fausthiebe. Die Zunge lag während der Schlagausübung offenbar zwischen den Zahnreihen. Sie ist links bis zur Mitte beinahe durchtrennt.«

Altenkamp drückte mit dem Handballen den Unterkiefer etwas nach unten. Offenbar war die Leichenstarre in diesem Bereich deutlich ausgeprägt. Er zog die Unterlippe herunter und wischte mit seinem Daumen etwas von dem fast schwarzen Schlamm weg, der sich zwischen den Zahnreihen befand.

»Die hintere Mundhöhle und der sichtbare Teil des Rachenraums sind mit einer größeren Blutmenge gefüllt, vermutlich aufgrund der Zungenverletzung. Einige Zähne, insbesondere die oberen Schneidezähne, sind gelockert. Die aufgeplatzten Lippen lassen vermuten, dass sie mehrere Faustschläge ins Gesicht bekam. Hier.« Altenkamp klappte die Oberlippe um und deutete mit seinem Zeigefinger auf die dunklen Unterhautblutungen. »Zahnabdrücke an der Innenseite der Schleimhäute. Das Nasenbein ist ebenfalls gebrochen. Zumindest dem ersten Tastbefund nach.«

Altenkamp zeigte auf den entkleideten, erdverschmierten Oberkörper der Leiche.

»Mehrere schwere Hämatome auf dem Torso. Der Brustkorb ist fest, die unteren Rippenbögen wirken mir asymmetrisch. Wie viele Rippen gebrochen sind, vermag ich nicht abzuschätzen. Sie scheint sich mächtig gewehrt zu haben.«

»Dann finden wir möglicherweise was unter den Fingernägeln«, grummelte Welke.

Die Spurensicherer hatten über den Händen der Toten Tüten gestülpt, um Mikrospuren zu sichern, die sich auf der Haut und unter den Nägeln befinden könnten. Altenkamp drehte die junge Frau auf den Bauch und fuhr mit seinen Ausführungen fort.

»Petechien in den unteren Lidern. Ob sie an der Einwirkung auf ihren Hals starb, kann ich nicht sagen. Derzeit gehe ich von einem Sexualdelikt aus. Wobei sie erstaunlicherweise keine massiven Verletzungen im Vaginalbereich aufweist.«

Herrmann Welke fuhr sich mit seiner Zunge über die rauen Lippen, während er weiter die junge Frau betrachtete. »Also eventuell einvernehmlich? Ein Freier, der nach dem Schäferstündchen aus irgendeinem Grund austickte?«

Altenkamp zuckte mit den Schultern. »Das müssen Sie rauskriegen.«

Welke blickte von der Toten auf. »Todeszeitpunkt?«

Der Rechtsmediziner verzog abschätzend das Gesicht. »Leichenstarre im Kiefergelenk deutlich ausgeprägt. In den Extremitäten ebenfalls, wenn auch überwindbar. Leichenflecken sind nicht mehr wegdrückbar.« Kurz sah der Doktor auf seine Uhr. »Wir haben 6.45 Uhr. Aufgefunden wurde die Tote nach Aussagen Ihrer Kollegen gegen 5 Uhr. Die Leiche weist eine rektal gemessene Körperkerntemperatur von 26 Grad auf. Zurückgerechnet, unter Einbeziehung der Umgebungstemperatur, würde ich unter Vorbehalt den Todeszeitpunkt auf circa 21 Uhr des vergangenen Abends legen. Wenn die Leiche tatsächlich unmittelbar nach ihrem Tod hier abgelegt wurde. Näheres nach der Obduktion.«

Welke schob seine Brille wieder etwas höher. »Heute?«

»Sobald sie in der Rechtsmedizin liegt und der Staatsanwalt das Okay gibt.«

Der Hauptkommissar nickte wie in Gedanken versunken und wandte sich dann seinem Kollegen zu. »Gut. Frank, wenn ihr mit dem Tatort so weit fertig seid, bringt sie weg. Was ist mit dem Umfeld?«

»Wir klären gerade, welche Hundertschaft Landeseinsatzbereitschaft hat und werden sie in Planquadraten durchjagen. Einen Mantrailerhund hätten wir ab 8 Uhr in Stuckenbrock. Vielleicht lässt sich damit der Weg der Toten rückwärts bis zum eigentlichen Tatort verfolgen. Allerdings haben wir ihn nicht angefordert.«

»Taucher?«, warf Welke ein.

Tetzlaf verzog abschätzend das Gesicht. »Hab ich auch dran gedacht, konnte mich letztendlich nicht dazu durchringen. Das ist definitiv nicht der Tatort.«

Welke schüttelte nachdenklich den Kopf. »Trotzdem. Man kann nicht so abstrakt denken, wie manche handeln. Es wäre unprofessionell und ich will mir später nicht nachsagen lassen, wir wären nachlässig gewesen. Vielleicht hat der Täter irgendwas in die Ruhr geworfen, was uns weiterbringt. Ich ruf gleich die Leitstelle an und frag, ob die Entenpolizei einen Frosch klarmachen kann.«

Hermann Welke zog sein Handy aus der aufgesetzten Tasche seiner Jacke und tippte die Nummer seines Kollegen Matthias Heimke ein, der auf der Dienststelle verblieben war und auf weitere Instruktionen wartete. »Morgen, Heimchen. Hermann hier. Du bist so weit eingewiesen? Gut. Das erste Team, welches auf der Dienststelle erscheint, fährt zur Wohnanschrift des Opfers und macht die Bude. Sie sollen einen Trupp von der KTU mitnehmen. Schick vorsorglich einen Streifenwagen hin. Die Kollegen sollen die Wohnung bis dahin absichern. Und kümmere dich um die Beschlüsse für Funkzellenauswertung. Außerdem will ich ein Date mit den Jungs von der IT. Wir brauchen alle Daten aus ihrem Handy, wenn die Spurensicherung mit dem Teil fertig ist.« Welke beendete das Gespräch und starrte mit zusammengepressten Mundwinkeln auf den toten Körper, bis ihn die Scheinwerfer des Vertragsbestatters aus seinen Gedanken rissen. Die Männer hatten sich die Schutzanzüge übergezogen und näherten sich dem Leichenfundort.

Stumm beobachtete Welke, wie sie im Scheinwerferlicht eine dicke, weiße Folie neben dem Leichnam ausbreiteten. Als sie den leblosen Körper anhoben, sackte der Kopf der Frau nach hinten. Wieder sah Welke in den gebrochen Blick des bleichen und wächsernen Gesichtes, wie so unzählige Male zuvor. Das nasse Haar klebte strähnig am Kopf und der Lidschatten war verschmiert. Die Männer des Beerdigungsinstitutes schlugen die Plane um die sterblichen Überreste, um sie im Anschluss in einen dickwandigen, grauen Transportsack zu verfrachten. Die Realität hatte etwas Hartes. Etwas verdammt Hartes.

»So werden wir alle mal abgeholt«, murmelte er leise vor sich hin. Welke strich sich nachdenklich über seinen dunklen, grau melierten Vollbart und schaute den Bestattern nach, als Frank Tetzlaf telefonierend und aufgeregt winkend auf ihn zulief.

»Das war die Leitstelle«, sagte dieser sichtlich irritiert.

Welke zog die rechte Braue hoch. »Mach es nicht so spannend.«

»Die Kollegen wurden zu einem Suizidversuch gerufen. Man hat einen Abschiedsbrief gefunden.«

»Was bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Person nicht tot ist, oder? Was ist daran so wichtig, dass dir die Farbe aus dem Gesicht läuft?«

Tetzlaf sah seinen Chef fassungslos an. »Der Suizident … er ist Richter. Und in seinem Abschiedsbrief steht, dass er eine Tamara Schlickreiter getötet hat.«

*

Robert Kettner faltete einen weiteren Karton eines großen nordischen Möbelhauses zusammen, dessen Schränke nach dem Aufbau den Eindruck einer zweifelhaften Standfestigkeit boten. Die meisten Leute nannten ihn Steiger. Einen Spitznamen, den er während seiner aktiven Zeit als Kriminalbeamter erhalten hatte und auf den er mittlerweile zuverlässiger reagierte, als auf seinen richtigen Namen. Steiger stellte die Verpackung zu den anderen, als er Schritte im Hausflur vernahm, die unmittelbar vor seiner Bürotür zum Stehen kamen. Beinahe zeitgleich klopfte es. Er wischte sich die Handinnenflächen an seiner alten Jeans ab, die dermaßen voller getrockneter Farbe und Kleisterreste war, dass er sie in eine Ecke hätte stellen können, ohne dass sie umgefallen wäre. Auf dem Weg zur Tür blickte er durch die staubige Fensterscheibe seines Büros auf die Straße und suchte nach dem Wagen des Paketdienstes, auf den er den ganzen Morgen ungeduldig wartete. In der Regel scherten sich die Fahrer nicht darum, ob sie mit ihren Kastenwagen den Verkehr zum Erliegen brachten, wenn sie in zweiter Reihe parkten. Hier, in der engen und zugeparkten Seitenstraße des Haumannviertels, in dem auf einen Quadratmeter Boden gefühlt mehr Rechtsanwälte angesiedelt waren, als irgendwo sonst auf diesem Planeten, überlegten sie es sich offenbar zwei Mal, wo sie hielten.

Das Wohnumfeld stand in einem krassen Widerspruch zu seinen Einkommensverhältnissen der letzten Monate. Eigentlich hätte er sich diese Wohnung nicht leisten können, wenn die Versicherung nicht erstaunlich schnell die Schadenssumme ausgezahlt hätte, nachdem einige russische Terroristen seine letzte Bleibe in Schutt und Asche gelegt hatten. Steiger spekulierte darauf, von seiner etablierten Nachbarschaft zu profitieren. Wer hier sein Büro hatte, musste erfolgreich sein. Die Wohnung war eine glückliche Fügung. Sie war groß und befand sich in der zweiten Etage eines Altbaus aus der Gründerzeit. Sie hatte den perfekten Schnitt der es ihm ermöglichte, Wohnraum und Büro miteinander zu verbinden. Er hatte diesen Treffer seiner Exfrau Claudia zu verdanken. Wie so vieles in den vergangenen Monaten. Eine Kollegin Claudias, ebenfalls Rechtsanwältin, hatte die Wohnung aufgegeben, um sich einer Gemeinschaftskanzlei anzuschließen. Beinahe drei Jahre waren vergangen, seit er sich aus dem aktiven Polizeidienst verabschiedet hatte. Eine Entscheidung, die er bewusst und überlegt getroffen hatte. Auch wenn viele – eigentlich die meisten – der festen Überzeugung waren, dass er den Verstand verloren hatte. Weil es in ihren Augen eine absurde Vorstellung war, sich nicht in das stets straff gespannte Netz der staatlichen Unkündbarkeit fallen zu lassen. Insbesondere, wenn man 25 Jahre Dienst auf dem Buckel hatte und mit der Entscheidung zu kündigen, den Verlust beinahe der Hälfte der Pensionsansprüche in Kauf nahm.

Wieder klopfte es. Diesmal etwas kräftiger.

»Herr Kettner?«, hörte er die Stimme einer Frau. Sie war hell und klar, offenbar jung. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich Sie für einen Moment sprechen dürfte.«

Steiger stutzte. Er hatte die Wohnung erst vor wenigen Tagen bezogen und die Adresse war nicht im Branchenbuch verzeichnet. Eine Klientin konnte es somit nicht sein. Wer suchte ihn hier auf? Eine Nachbarin, die sich von dem Renovierungslärm der vergangenen Tage gestört fühlte? Steiger bahnte sich weiter seinen Weg durch leere Farbeimer, Tapetenreste und Müllsäcke, schritt durch die schmale Diele und öffnete die Tür.

Vor ihm stand eine Frau. Ein hochgewachsenes, junges Ding, schätzungsweise Ende 20. Sie war blond, mit einem hübschen, fein geschnittenen und dezent geschminkten Gesicht. Sie hatte eine schmale Nase, hohe Wangenknochen und volle Lippen. Ihre Pupillen waren ungewöhnlich. Ein intensives Grün, so präsent, dass er für einen Moment daran zweifelte, ob es natürlich war. Die Frau taxierte ihn auf eine scheue und zugleich neugierige Art. Sie war genau sein Typ, wenn auch nicht unbedingt seine Altersklasse. Wenn ihre Figur, die er durch ihre Winterkleidung erahnte, nur halb so viel hielt, wie sie versprach …

»Mein Name ist Annabelle Cüppers«, unterbrach sie seine Gedanken, bevor diese auf ein moralisch unanständiges Niveau sinken konnten. »Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Über einen Auftrag.«

Steiger warf einen Blick zurück auf das Chaos in seiner Wohnung. »Hören Sie … ich bin mitten im Renovierungsstress, wie Sie sehen. Momentan kann ich keine Aufträge …«

»Bitte. Ich werde Sie bestimmt nicht lange aufhalten. Es ist wichtig. Enorm wichtig. Geben Sie mir fünf Minuten.«

Einen Augenblick zögerte Steiger, bevor er mit den Achseln zuckte und die Tür weiter aufstieß.

»Danke.« Annabelle Cüppers trat an Steiger vorbei in die Diele, blieb stehen, weil sie nicht wusste, wie weit sie sich ungefragt in den Raum begeben konnte und sah sich unsicher um. »Sieht nach viel Arbeit aus«, sagte sie beinahe verlegen.

Steiger ging an seinem ungebetenen Gast vorbei. »Bin erst seit ein paar Tagen drin. Passen Sie auf, wo sie hintreten. Die Farbe werden Sie kaum aus Ihrem Mantel kriegen«, sagte er unhöflicher, als beabsichtigt. Er schritt voran in die Küche, nahm eine Rolle Malerkrepp und einige Pinsel von der Sitzfläche eines der beiden Stühle und deutete seinem Gast mit einer Handbewegung sich zu setzen.

»Schießen Sie los. Was kann ich für Sie tun?« Steiger lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor seiner Brust.

»Es geht um meinen Vater. Manfred Cüppers.«

»Was ist mit ihm?«

»Er ist verschwunden.«

»Waren Sie bereits bei der Polizei?«

Annabelle Cüppers nickte kaum merklich, während sie ihre dünnen Lederhandschuhe auszog und sie auf ihren Schoß legte. Ihm fielen ihre langen und gepflegten Hände auf. »Man hat mich wieder weggeschickt. Es ist aus ihrer Sicht kein Vermisstenfall.«

Steiger hasste diese Art von Aufträgen, wenngleich ihm auch klar war, dass ein Leben als Privatdetektiv bedeutete, sich seine Brötchen größtenteils mit der Recherche in Vermisstenfällen und den Problemen irgendwelcher gehörnter Ehepartner zu verdienen. Diese ewig gleiche Litanei. Stundenlanges, stupides Warten bei schlechter Bezahlung. Er hätte liebend gern auf einem anderen Weg sein Geld verdient, nur hatte er nichts anderes gelernt und – so viel Überheblichkeit gestand er sich zu – es war das Einzige, wozu er Talent hatte. Steiger wusste selbst, dass die Polizei die Leute nicht aus purer Lustlosigkeit nach Hause schickte, sondern eine Gefahrenanalyse im Rahmen einer Einzelfallbewertung vornahm und sich dabei auch Möglichkeiten bediente, derer sich der Anzeigenerstatter nicht bewusst war. Es war für viele äußerst schwer zu verstehen, dass zunächst jeder Erwachsene das Recht hatte, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen und niemanden davon zu unterrichten. Und dass sich eine rechtliche Handhabe erst ergab, wenn neben der Tatsache, dass jemand seinen gewohnten Lebenskreis verließ, eine objektiv erkennbare Eigen- oder Fremdgefährdung vorlag. Unwahrscheinlich, dass er zu einem anderen Urteil kam.

Er spürte, wie sich sein Interesse von dem eigentlichen Anliegen immer mehr zur Attraktivität der Frau verlagerte und er ihren Schilderungen nur mit einem Ohr folgte. Obwohl er sich selbst mit seinen etwas über 40 Lebensjahren nicht als alter Sack bezeichnen wollte, wurde ihm in Gegenwart der jungen Frau bewusst, dass er nicht mehr ganz taufrisch war. Etwas, was ihm zunehmend öfter auffiel. Man sagte ihm zwar, dass er jünger aussah. Aber das war eine Meinung, die er nur bedingt teilte, auch wenn er nach wie vor am liebsten in Jeans, T-Shirt, Lederjacke und Bikerboots herumlief. »Dann wird Ihnen die Polizei bestimmt eine Erklärung dafür gegeben haben, warum sie keine Möglichkeit sieht, aktiv zu werden.«

»Hat sie. Ich würde gern Ihre Meinung dazu hören«, erwiderte die junge Frau.

Steiger deutete ihr mit einer Geste an, fortzufahren.

»Ich habe vor einer Woche meinen Vater besucht.« Annabelle senkte den Kopf und blickte auf ihre manikürten Fingernägel. »Ich muss gestehen, unsere Beziehung ist etwas … wie soll ich sagen? Distanziert. Ich glaube, das trifft es. Mein Vater las die Tageszeitung, erhob sich plötzlich, nahm seinen Mantel und verließ wortlos das Haus. Seitdem ist er verschwunden.«

Steiger schob einige Rechnungen und anderen Papierkram zur Seite und kratzte einen angetrockneten Farbklecks von der Tischoberfläche. »Wie steht es um seine Gesundheit?«

Annabelle Cüppers lehnte sich zurück. »Ich weiß, dass Sie ein Expolizist sind. Ich kann somit davon ausgehen, dass Sie mir dieselben Fragen wie Ihre Kollegen stellen.«

»Das ist wahrscheinlich.«

Sie nickte. »Ich fasse also die Antworten auf die Fragen der Beamten zusammen. Nein. Er ist nicht krank, braucht somit keine Medikamente und er hat auch keine Suizidabsichten geäußert. Er scheint mir auch nicht der Typ dafür. Keine Auffälligkeiten in seinem Verhalten. Er stand einfach auf und ging. Ich habe keine Ahnung von möglichen Anlaufadressen. Ein Handy besitzt er nicht und ob er Bargeld dabei hat, weiß ich nicht. Mein Vater war früher Rechtsanwalt. Seit dem Tod meiner Mutter hat er sich aus dem Berufsleben zurückgezogen. Er lebt von Erspartem und von der Summe, welche die Lebensversicherung ihm ausgezahlt hat. Ich habe in seiner alten Kanzlei angerufen. Dort hat man seit Jahren keinen Kontakt mehr.«

Steiger sah sie skeptisch an. »Was meinen Sie mit ›distanziert‹?«

»Ich meine damit … wir haben keinen engen Kontakt. Ich bin vor Jahren nach Stuttgart gezogen, und wir sehen uns nur wenige Male im Jahr. Zurzeit wohne ich bei einer Freundin. Mein Vater und ich sprechen auch nicht über Dinge, die uns bewegen. Also Persönliches oder so. Er lebt sein Leben und ich meins.«

»Gründe?« Steiger zog fragend eine Braue hoch.

Annabelle nickte, während sie auf ihre Hände blickte, die sie in den Schoß gelegt hatte. »Nach dem Tod meiner Mutter vor 15 Jahren hat er sich zurückgezogen. Ich hab’s irgendwann akzeptiert. Hin und wieder schaue ich nach ihm. Er macht es mir nicht leicht …«

»Somit, wenn ich Sie recht verstehe, könnte es durchaus Anlaufadressen geben und auch Gründe, diese aufzusuchen, von denen Sie nichts wissen.«

Annabelle sah wieder auf. Sie öffnete die aufgesetzte Tasche ihres Mantels und holte einen Zeitungsartikel hervor, den sie auseinanderfaltete, auf den Tisch legte und glatt strich. Dann schob sie ihn Steiger hin. Es war eine Todesanzeige. Mit einem Stift eingekreist. ›Raimund. Zur Erinnerung. Marie.‹

»Kennen Sie diesen Raimund? Oder eine Marie?« Steiger schob ihr das Papier zurück.

»Nein. Ich habe keine Ahnung. Zweifelsfrei spüre ich, dass sein Verschwinden mit dieser Annonce zusammenhängt. Er wirkte, als stünde er unter Schock, als er die Wohnung verließ.«

Steiger starrte die junge Frau einen Moment lang an, bevor er den Kopf schüttelte. »Ich kann Ihnen nicht helfen.«

»Ich kann Sie bezahlen.«

»Davon gehe ich aus. Alles andere würde unsere Zeit verschwenden. Ich will Ihnen nichts vormachen. Derzeit ist das Einzige, was wir als Tatsache haben, der Umstand, dass Ihr Vater seit einer Woche für Sie nicht zu erreichen ist. Wir haben keine konkretisierbare Eigengefährdung. Sie sagen selbst, dass Sie nur oberflächlichen Kontakt haben, mögliche Hintergründe also nicht einschätzen können. Und Sie können mir keinen Ermittlungsansatz bieten. Keine möglichen Aufenthaltsorte nennen. Nichts.«

»Sie haben ja recht, trotzdem …«

»Wo sollen wir ansetzen?«, unterbrach er sie. »Es kann alles sein. Er hat sich eine Zeit lang abgesetzt. ’ne Liebschaft, von der Sie nichts wissen. Weiß der Geier. Sehen Sie sich um. Ich habe jede Menge zu tun. Ich kann Ihren Auftrag momentan nicht annehmen.«

»Nennen Sie mir eine Summe.«

Wieder schüttelte Steiger seinen Kopf. »Es schickt sich nicht, nur weil man eine gute Bezahlung in Aussicht gestellt bekommt, dass man einem Klienten vorspielt, man würde sich für die Klärung des Falls den Arsch aufreißen.«

»Meine Güte! Was zum Teufel ist mit Ihnen los?«, fauchte sie. »Sie sind Privatdetektiv. Ich will Sie engagieren. Es kann Ihnen scheißegal sein, wofür ich Sie buche! Wenn Sie nichts finden … okay. Sie sollen es nur versuchen.«

»Wenn ich einen Fall annehme, dann arbeite ich in der Regel rund um die Uhr daran, bis ich ein Ergebnis liefern oder absehen kann, dass weitere Bemühungen zwecklos sind.« Steiger erhob sich. »Hören Sie. Lassen Sie mich ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe hier mehr Arbeit, als ich mir wünschen kann. Sehen Sie mir es nach, ich habe keinen Golddukaten kackenden Esel in der Garage, dass ich es mir erlauben kann, alles stehen und liegen zu lassen, um für eine Runde Hartgeld einer Vermisstensache nachzulaufen, die sich allem Anschein nach so oder so in Wohlgefallen auflösen wird. Ich muss mit dieser Baustelle hier fertig werden.«

»Das ist Blödsinn. Nennen Sie mir Ihren Preis.«

Steiger schüttelte energisch den Kopf. »Ich nehme generell keine Aufträge an, wenn sie meinem persönlichen Empfinden von Vernunft wiedersprechen.«

Annabelle Cüppers stand auf, strich über ihren Mantel und äußerte einige Worte des Bedauerns, bevor sie sich in Richtung Ausgang begab. Als er ihr die Tür aufhielt, blickte sie ihn mit diesen ausdrucksstarken grünen Augen auf eine Art an, dass er kurz versucht war, ihrem Wunsch nachzugeben. Steiger verabschiedete sich. Es wäre schlichtweg blödsinnig gewesen, diesen Auftrag anzunehmen. Wieder schritt er zum Fenster und sah auf die Straße nach dem Paketdienst. Dann ging er in die Küche und nahm die Rolle Malerkrepp. »›Raimund. Zur Erinnerung. Marie‹«, las er die Todesanzeige vor.

*

Über all die Jahre habe ich mir immer und immer wieder die Frage gestellt, was einen Menschen zu einem Verbrecher macht. Versucht, die dunkelsten Geheimnisse zu ergründen, die das Böse in uns weckt. Sind es Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, die tief in jedem von uns verborgen schlummern und die uns durch einen Schlüsselreiz in das verwandeln, was wir sonst fürchten? Wecken sie das Monster in unserem Innersten oder ist diese Bestie tatsächlich ein Teil von uns? Sicher verwahrt durch Erziehung und moralische Wertevorstellungen? Durch göttliche Sanktionen? Oder nur durch die bloße Angst vor Bestrafung? Ich habe immer geglaubt, dass all die Geheimnisse in unserer – nennen wir es ruhig Seele –, dass all das Verborgene in ihr ein evolutionäres Überbleibsel darstellt. Wie ein Blinddarm. Vorhanden und zu einem nutzlosen Anhängsel verkümmert. Eine rudimentäre Eigenschaft, die sich unserem freien Willen zu unterwerfen hat.

Mit der Zeit kam ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass alles eine Daseinsberechtigung hat. Die Fähigkeit, unvorstellbar schreckliche Dinge zu tun, ist ein Teil unseres naturgegebenen Schicksals. In gewissen Situationen vielleicht überlebensnotwendig. Wir haben gelernt, unsere Fantasien zu kompensieren, zu kanalisieren und das Untier in uns in Schach zu halten. Es ist eine gerissene Kreatur. Sie faucht nicht, wirft sich nicht voller Wut und Hass in die Ketten, die sie halten. Sie verlockt. Reizt dich. Zieht dich in ihren Bann.

Es stellt keine Rechtfertigung für mein Handeln dar. Vielmehr ist es der Versuch, meine Tat zu verstehen. Für mich selbst nachvollziehbar zu machen. Ergebnislos. Es bleibt nur blankes Entsetzen vor mir selbst.

»Ich schwöre … nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.«

Jahrzehnte habe ich an diesen Eid geglaubt, über andere und ihre Taten gerichtet. Es ist an der Zeit, mich selbst dieser Verantwortung zu stellen.

Ich hoffe, durch die Entscheidung, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, ein Stück weit Gerechtigkeit wiederhergestellt zu haben, für die Gewalt, die ich Tamara Schlickreiter angetan habe und für den Tod, den sie durch meine Hand fand.

Bernhard Wehner

Hermann Welke faltete den Brief wieder zusammen, steckte ihn zurück in den Papierumschlag und sah nachdenklich zu dem jungen Uniformierten, der mit seiner ebenso jungen Kollegin als Erster am Einsatzort eingetroffen war.

»Da biste 35 Jahre bei der Schmiere, meinst, du hast alles gesehen, und dann kommt immer wieder mal einer, der ein Schippchen drauflegt«, murmelte er mehr zu sich selbst.

Die beiden Polizisten beäugten ihn argwöhnisch. Die Schutzpolizei hatte von jeher ein schwieriges Verhältnis zur Kriminalpolizei. Während die meisten Kripobeamten irgendwann mal bei der Schutzpolizei angefangen und diese Seite des Jobs zumindest kennengelernt hatten, war es umgekehrt anders. Die Ablehnung, die ein großer Teil der uniformierten Kollegen der Kripo gegenüber an den Tag legten, beruhte in erster Linie auf Unkenntnis. Gut gemeinte Ratschläge der Kriminalbeamten, die mitunter ein Verfahren sicherten, wurden als oberlehrerhaft zurückgewiesen. Die Frischlinge lernten diese Abneigung von den alten Kollegen. Welke nahm es nicht persönlich. Er hatte einst ebenso empfunden. ›Sag mir, welches Brot du isst, und ich sag dir, an welche Religion du glaubst.‹ Dieser Spruch würde bei der Polizei ewig Bestand haben.

Und manchmal prägte die Arroganz eines Kriminalbeamten einen jungen Polizisten für lange Zeit und bestärkte ihn in der vorgelebten Antipathie. Ein leidiges und nie endendes Thema.

»Was könnt ihr mir erzählen?« Welke schlug sein Notizbuch auf, suchte eine freie Seite, drückte die Mine aus seinem Kuli und malte hektisch einige Kreise, um die eingetrocknete Spitze des Kugelschreibers zum Leben zu erwecken.

Der Beamte vor ihm blickte konzentriert auf sein Klemmbrett. »Das Landgericht Essen hat sich um 9.15 Uhr auf der Leitstelle gemeldet. Richter Wehner war nicht in seinem Büro erschienen. Er hatte sich nicht krankgemeldet und auch sonst keinen Kontakt zu seinem Büro aufgenommen.«

»Wer hat angerufen?« Welke machte sich Notizen.

»Seine Sekretärin, Frau Schumacher. Als sie gegen 7.30 Uhr ins Büro kam, ging sie zunächst davon aus, dass er verschlafen hatte, wollte dies nicht so recht glauben, da das in ihrer neunjährigen Zusammenarbeit nie vorgekommen war und er heute Sitzungstag hatte.« Der Beamte blätterte eine Seite weiter. »Frau Schumacher hatte dann ab 8.30 Uhr mehrfach versucht, ihn über Handy und Festnetz anzurufen, weil er um 9 Uhr die erste Verhandlung hatte. Er ging nicht dran.«

»Sie hat dann die Polizei gerufen?«

»Ja.« Der Uniformierte sah wieder auf seine Notizen. »Den Einsatz haben wir um 9.20 Uhr bekommen und sind um 9.27 Uhr eingetroffen. Wir haben bei den Nachbarn geschellt, die uns ins Haus gelassen haben. Ihren Aussagen zufolge lebt er allein.«

»Warte.« Wieder malte Welke Kreise auf dem Blatt. »Scheiß Kuli! Dieses verdammte …«

»Hier.« Der junge Kollege reichte Welke einen Kugelschreiber. »Kannste behalten.«

Welke nickte ihm dankbar zu. »Okay. Wie ging es weiter?«

»Die Rollladen seiner Wohnung waren heruntergelassen und in der Tiefgarage stand sein Wagen. Die Tageszeitung lag im Briefkasten. Wir haben zunächst wie die Weltmeister geklingelt. Dann hat uns der Nachbar eine Leiter gegeben. Uns gelang es, die Rollladen auf der Straßenseite ein Stück hochzuschieben. Man kann von dort aus ins Wohnzimmer sehen. Das Licht war an. Also haben wir die Feuerwehr gerufen, die den Zylinder gezogen hat. Der Richter lag in seinem Bett. Er war nicht mehr ansprechbar. Neben ihm die leeren Medikamentenschachteln. Der Notarzt hat dann schwache Vitalfunktionen festgestellt und ihn unter Reanimationsmaßnahmen dem Klinikum zugeführt. Der Brief lag auf seinem Nachttisch.«

Welke machte sich weiter Notizen. »Sonst Feststellungen?«

Der Beamte schüttelte den Kopf. »Wir haben nichts verändert. Nachdem der Richter abtransportiert wurde, haben wir die Wohnung zugezogen und auf euch gewartet.«

Hauptkommissar Welke schlug seinen Notizblock zu. »Gut. Fahrt rein und gießt das Ganze auf Papier. Und bitte so detailliert wie möglich. Sobald ihr fertig seid, faxt ihr mir euren Vermerk auf die Dienststelle. Und ich möchte, dass ihr eure privaten Erreichbarkeiten hinterlegt, falls sich nach Dienstschluss Fragen ergeben.«

Welke öffnete die angelehnte Wohnungstür. Andre Kaminski und Klaus Grewe von der KTU befanden sich, eingehüllt in Schutzanzug, Mundschutz und Handschuhen, im Schlafzimmer, das bereits mit nummerierten Spurenschildern zugestellt war. Die beiden verpackten gerade die Bekleidung in große, braune Papiertüten. Welke schritt durch das Wohnzimmer und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. So lebte also ein Richter, ging es ihm durch den Kopf. Die Einrichtung war so gar nicht klischeehaft. Keine Regalwand aus schwerem, dunklem Holz, in dem sich unzählige Bücher befanden. Keine Sammlung alter Platten mit klassischer Musik und auch keine außergewöhnlichen Kunstgegenstände. Das Mobiliar war eher neutral. Weder altbacken noch modern. Die Wohnung war auffallend sauber und ordentlich. Untypisch für einen Mann, zumindest für einen alleinstehenden, wie er fand. Es sei denn, er war homosexuell, was im vorliegenden Fall auszuschließen war. Etwas, was ihm immer wieder aufgefallen war: Homosexuelle schienen irgendwie eine Abneigung gegen Unordnung zu haben, zumindest konnte sich Welke nicht daran erinnern, bei den Jungs mal einen Saustall gesehen zu haben. Es war tatsächlich so, dass seiner Erfahrung nach gewisse Gruppierungen und auch Nationalitäten Gemeinsamkeiten aufwiesen. Bei Türken und Jugoslawen konnte man in der Regel vom Boden essen. Dagegen wirkten deutsche Haushalte meistens … bewohnter. So drückte sich Welke immer aus, wenn sich die Dame des Hauses für die momentane Unordnung entschuldigte. Welke drehte sich und ließ den Rest des Raumes auf sich wirken. Er tippte auf eine Putzfrau und notierte sich diesen Aspekt in seinem Notizbuch. Dann ging er zur Fensterfront und blickte durch den schmalen Spalt der hochgeschobenen Rollläden in den nach hinten gelegenen Garten. Während er nach draußen sah, wippte er auf den Zehenspitzen auf und ab und verschränkte seine Arme hinter seinem Rücken. Er tat dies oft, wenn er überlegte. Gleichzeitig auch, weil er neben seinen durchgescheuerten Bandscheiben Plattfüße hatte und längeres Stehen für ihn anstrengend war. Die Blautannen am Ende des lang gezogenen und mit einem feinen Maschendrahtzaun eingefriedeten Grundstückes hatte man ihrer Spitzen beraubt. Eine stumpfe, unästhetische Amputation. Wahrscheinlich wegen des Lichteinfalls, dachte Welke. Man hätte sie ganz fällen und die Fläche neu bepflanzen sollen, fand er.

Der Wetterbericht hatte unbeständiges Wetter angesagt und in der Tat schien es der Sonne an Kraft zu fehlen, um sich durch die diesige Luft zu brennen und die Menschen mit ihren hellen Strahlen aus der Winterdepression zu holen. Was wollte man um diese Jahreszeit erwarten? Die Zeiten, wo die Stadt um die Weihnachtszeit unter einer dicken weißen Schneedecke erstickte, waren lange vorbei. Welke roch die Heizungsluft, die ihn müde machte und den Rotz aus seiner verstopften Nase löste. Das Kratzen in seinem Hals wurde zwar nicht schlimmer, hielt sich leider hartnäckig und belegte seine Stimme allmählich mit einer leichten Heiserkeit. Die Grippewelle arbeitete sich wie eine Fräse durch die Kollegenriege und hatte dazu geführt, dass die Personaldichte derzeit recht überschaubar war. Welke hasste diese Jahreszeit. Seine Frau meinte, er sollte den Wintermonaten etwas Positives abringen, weil dann kaum Pollen flogen, die ihm im Sommer das Leben mitunter zur Hölle machten. Er fragte sich, worüber er froh sein sollte? Er hatte zwar keinen Heuschnupfen, dafür ständig eine Erkältung. Und wenn ihm schon das Wasser aus der Nase lief, dann lieber bei Sonnenschein.

Er beobachtete einige Spatzen, die sich an einer Futterstelle im Garten um ein paar Sonnenblumenkerne stritten, und fragte sich, wann er das letzte Mal so viele auf einem Haufen gesehen hatte. Früher waren die schmalen Gassen der Arbeitersiedlungen im Essener Norden erfüllt von dem typischen, wenig melodiösen Gesang dieser unscheinbaren Vögel. Es wirkte, als wären sie mit dem Untergang des Bergbaus ebenso verschwunden, wie die alten Schlackehalden, auf denen nichts weiter wuchs außer Birken und Brombeersträucher. Welke hörte gedämpfte Schritte auf dem Teppich, riss sich aus seinen Gedanken und sah zum Schlafzimmer.

»Seine Klamotten und sein Handy hab ich. Wir pinseln die Bude ein und schauen, ob wir Fingerabdrücke und DNA von der toten Nutte finden. Brauchst du sonst was?«

Klaus Grewe sah Welke erwartungsvoll an. Der passionierte Hobbyjäger war schätzungsweise 1,85 Meter groß, von schlaksiger Gestalt, mit dunklem lichtem Haar und kompetenter Ansprechpartner, wenn es um waffenrechtliche Fragen ging. Er war Anfang 50, wirkte jedoch deutlich jünger.

»Was ist mit seinem Wagen?« Eine rhetorische Frage. Welke wusste, dass er sich mit Sicherheit darum gekümmert hatte.

Grewe nickte. »Ich hab die Kollegen informiert. Wir schleppen den Wagen zur KTU und checken ihn da.«

Welke wusste, er konnte sich auf die beiden Spurensicherungsspezialisten verlassen. »Warte«, sagte er sodann.

Grewe verharrte in der Bewegung und drehte sich zu Welke.

»Gesetz den Fall, der Typ war es. So ein Ding ist keine Spontanaktion. Nicht mit so einer Gewaltanwendung. Er wird sich irgendwo mit seinen Fantasien beschäftigt haben«, erklärte dieser.

»Du meinst, er hat mehr Scheiße am Schuh?«