Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: mareverlagHörbuch-Herausgeber: Schall & Wahn

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

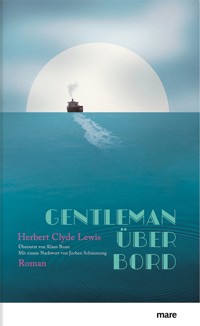

Ein wohlsituierter New Yorker Geschäftsmann stürzt urplötzlich in eine mentale Krise. Um zu gesunden, so spürt er, muss er seinen von grauem Erfolg geprägten Alltag hinter sich lassen, und kurzerhand tritt er eine Schiffsreise an. Kaum auf See, stellt sich die erhoffte Erleichterung tatsächlich ein, doch dann … macht er einen einzigen falschen Schritt und landet mitten im Pazifik, während sein Schiff sich immer weiter von ihm entfernt. Was denkt ein Mensch in solch einer Situation? Woraus schöpft er Hoffnung? Und wie blickt er nun auf sein Leben, dessen er vor Kurzem noch so überdrüssig war? Mit »Gentleman über Bord« gelang Herbert Clyde Lewis ein tiefgründiges, genial komponiertes Meisterwerk, das fast ein Jahrhundert lang weitgehend unbeachtet blieb und in der vorzüglichen Übersetzung von Klaus Bonn jetzt endlich auf Deutsch vorliegt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Herbert Clyde Lewis

GENTLEMAN

ÜBER BORD

Roman

Aus dem Amerikanischenvon Klaus Bonn

Mit einem Nachwortvon Jochen Schimmang

Die Originalausgabe erschien 1937unter dem Titel Gentleman Overboardbei Viking Press, New York.

Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Textwurde im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR«aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierungfür Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

© 2023 by mareverlag, Hamburg

LektoratLisa Fabian, Hamburg

CovergestaltungNadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag nach Boiler House Press

CoverabbildungLouise Aspinall

Datenkonvertierung E-BookBookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-696-6

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-823-6

www.mare.de

Für Gita

INHALT

Kapitel 1–10

Nachwort

EINS

Als Henry Preston Standish kopfüber in den Pazifischen Ozean fiel, ging am östlichen Horizont gerade die Sonne auf. Das Meer war so still wie eine Lagune, das Wetter so mild und die Brise so sanft, dass man nicht umhinkam, sich auf wunderbare Art traurig zu fühlen. In diesem Teil des Pazifiks vollzog sich der Sonnenaufgang ohne großes Tamtam: Die Sonne setzte lediglich ihre orangefarbene Kuppel auf den fernen Saum des großen Kreises und schob sich langsam, aber beständig nach oben, bis die matten Sterne mehr als genug Zeit hatten, mit der Nacht zu verblassen. Tatsächlich dachte Standish gerade über den gewaltigen Unterschied zwischen dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang nach, als er den unglücklichen Schritt machte, der ihn in die See beförderte. Er dachte, dass die Natur ihre ganze Freigebigkeit auf die herrlichen Sonnenuntergänge verschwendete, die Wolken mit einem solchen Schwall von Farben malte, so glänzend, dass kein Mensch mit einem Sinn für Schönheit sie je vergessen könnte. Und er dachte, dass aus irgendeinem unerklärlichen Grund die Natur über eben diesem Ozean ungewöhnlich knausrig sei mit ihren Sonnenaufgängen.

Die S. S. Arabella setzte planmäßig ihre Fahrt von Honolulu zur Kanalzone fort. Noch acht Tage und Nächte, dann würde sie Balboa erreichen. Wenige Schiffe nahmen die Reiseroute zwischen Hawaii und Panama, nur dieses eine Passagierschiff alle drei Wochen und gelegentlich ein Trampdampfer. Fremdländischen Seefahrzeugen bot sich selten ein Grund, diesen Weg einzuschlagen, denn die amerikanischen Schiffe kontrollierten den größten Teil des Handels mit den Inseln, und ein Großteil der Güter ging nach San Pedro, San Francisco und Seattle. Während der dreizehn Tage und Nächte auf See hatte die Arabella nur ein einziges Schiff gesichtet, das in der anderen Richtung nach Hawaii unterwegs war. Standish hatte es nicht gesehen. Er hatte in seiner Kajüte eine Zeitschrift gelesen, aber der Erste Offizier, Mr. Prisk, erzählte ihm später davon. Es war ein Frachter mit irgendeinem skandinavischen Namen, den er prompt vergaß.

Die ganze Reise war bis dahin auf so freundliche Weise ereignislos, dass Standish nicht müde wurde, seinem Glücksstern für die Entscheidung zu danken, mit der Arabella zu fahren. In einem von vielen Sorgen und Pflichten geplagten Leben, wie es sich für seine Position ziemte, würde diese Reise stets als etwas Schlichtes und Gutes hervorstechen. Sollte er auch niemals mehr eine solche Seelenruhe erfahren, würde er sich nicht ärgern, denn jetzt wusste er, dass es so etwas gab. Sein Glücksstern war der Polarstern, der in diesen Breiten tief am Himmel stand, und er hatte ihn von allen anderen ausgewählt, weil er sich wenig mit Sternen auskannte und dieser am leichtesten zu orten und zu merken war.

Die Arabella war in Wirklichkeit ein Frachter mit begrenztem Platz für Passagierunterbringung in der Mitte des Schiffes. Außer Standish befanden sich acht Passagiere an Bord. Da gab es die bemerkenswert fruchtbare Mrs. Benson, die ihrem Ehemann in wenig mehr als viereinhalb Jahren vier Kinder geschenkt hatte. Mr. Benson selbst war nicht anwesend, aber seine vier Ebenbilder waren da, drei Mädchen und ein Junge, die zwischen nahezu null und drei Jahre und acht Monate alt waren. Und Mr. Benson hätte genauso gut mit von der Partie sein können, denn Mrs. Benson erzählte Standish alles über ihn. Mr. Benson war ein reisender Wirtschaftsprüfer für eine Bank. Sie hatten sich irgendwie getrennt, und jetzt war Mrs. Benson auf dem Weg, sich ihm in Panama wieder anzuschließen.

Zwei der übrigen Passagiere waren Missionare, ein Mr. und eine Mrs. Brown, die, wann immer Standish sich ihnen näherte, eine Schranke aufzustellen schienen, als ob sie damit andeuten wollten, dass sie so viel mehr über Gott wüssten als er und dass es deshalb zwecklos sei, sich freundlich zu geben. Der letzte unter Standishs Mitreisenden war ein dreiundsiebzigjähriger Farmer aus den Nordstaaten namens Nat Adams, der keine vernünftige Erklärung dafür hatte, warum er hier war. Nach einem ganzen Leben mühevoller Arbeit waren zwei folgenschwere Dinge auf einmal geschehen: eine gute Kartoffelernte und ein heftiger Anfall von Fernweh. Er hatte den Pflug hingeworfen und wahllos Fahrscheine gekauft. Jetzt an Bord der Arabella war er Standishs treuer Freund und wurde nicht müde, die Vorzüge seines künstlichen Gebisses zu erläutern, das er bei der geringsten Provokation aus seinem Mund zog und stolz vorzeigte.

Die Eigner der Arabella verdienten kein Geld durch die Reise. Es wurde gemunkelt, dass der Fahrbetrieb zwischen Panama und Hawaii nächstes Jahr eingestellt werden würde. Auf dieser Reise gab es kaum Fracht, und die Arabella fuhr nur teilweise in Ballast. Mr. Prisk war offen besorgt, denn er wurde älter, und seine zwei Kinder in Baltimore wurden größer. Er hatte drei Jahre lang weder Frau noch Kinder gesehen, aber die Gesellschaft schickte Mrs. Prisk automatisch achtzig Prozent seines Gehalts als Erster Offizier und ließ ihm gerade so viel übrig, dass es für Tabak und Ölzeug reichte.

Captain Bell beachtete seine Passagiere nicht. Am ersten Abend auf See speiste er mit ihnen. Dann zog er sich in seine Kajüte zurück und schottete sich in den folgenden Tagen ab. Mr. Prisk sagte, der Skipper sei ganz besessen von Schiffsmodellen. Während der letzten drei Reisen habe er einen Viermastschoner in Miniaturform nachgebaut. Sowohl der Zweite und Dritte Offizier als auch die Maschinisten und Funker waren allesamt angenehme Burschen, die eine Art Kontrakt-Bridge-Turnier am Laufen hatten, das sich lautstark abspielte. Sobald einer Freiwache hatte, übernahm er das Blatt von dem Mann, der ihn ablöste. Sie waren freundlich zu den Passagieren, und Mr. Travis, der Erste Maschinist, zeigte jedem, der danach fragte, das Innere des Maschinenraums, doch Bridge hatte Vorrang. Mr. Prisk, der durch das altvertraute Mittel zum Ersten Offizier geworden war, indem er als gewöhnlicher Matrose begonnen und sich die einzelnen Stationen hochgearbeitet hatte, konnte, einmal abgesehen von der nicht erwähnenswerten Auktion, kein Bridge spielen. So war er durch sein Alleinsein gezwungen, sich hin und wieder unter die Passagiere zu mischen.

Von Anfang an hatte sich Standish prächtig unterhalten. Ohne über die Maßen rätselhaft zu erscheinen, gelang es ihm, Fragen, die sein eigenes Leben betrafen, auf ein Minimum zu beschränken, und so verbrachte er seine Zeit damit, offen seine Nase in das Leben seiner Schiffskameraden zu stecken. Es war überhaupt nicht schwer, denn außer den Missionaren waren alle mehr als gewillt, ihr Herz auszuschütten. Standish stellte fest, dass er einen gewaltigen Drang verspürte, so viel wie möglich über diese Leute herauszufinden. Zum ersten Mal in seinem Leben war er aufrichtig interessiert an außergewöhnlichen menschlichen Wesen. Stundenlang starrte er das runzelige Gesicht von Nat Adams an, oder er schaute in die zufriedenen blauen Augen von Mrs. Benson. Und die Benson-Kinder waren eine Quelle unendlichen Wohlgefallens. Standish gestand sich ein, dass der kleine Jimmy und Gladys Benson ihm mehr Vergnügen bereiteten, als es jemals bei seinen eigenen zwei Kindern in New York der Fall gewesen war, obwohl er weiß Gott seine Kinder so sehr liebte wie jeder andere Vater auch. Er tollte nicht mit Jimmy und Gladys herum. Er saß einfach auf seinem bequemen Deckstuhl und sah ihnen bei den verrücktesten Dingen zu. Ihr ausgelassenes Gelächter zu hören und ihre gesunden Körper und schön gebräunte Haut anzusehen, erfüllte Standish mit einer angenehmen Art von Melancholie.

Die ganze Überfahrt war fantastisch. Nachdem sie Honolulu hinter sich gelassen hatten und die See am ersten Tag noch etwas rau gewesen war, wurde das Wasser so auffallend glatt, dass es schien, als würden sie auf einem gläsernen Ozean segeln.

Das Wetter war ausgezeichnet. Das war das einzige Wort, das Standish einfiel, es zu beschreiben. Tatsächlich genügten Standish die gewöhnlichen Superlative, um sich die Reise selbst darzulegen. Es gab Dinge, die nicht in Worte gefasst werden konnten, etwa die Farben der Sonnenuntergänge, der leichte Wellengang des Meeres und die Galaxie der Sterne am Nachthimmel. Von allem Übrigen, der Kajüte, die ihm zugewiesen worden war, dem Essen, der Luft, der nicht zu weichen Koje mit ihren sauberen Laken und wohlriechenden Decken, dachte er, es sei wunderbar, fabelhaft und großartig. Er aß eine Menge und machte seine Übungen im Schwimmbecken aus Segeltuch, das man auf dem Welldeck aufgebaut hatte, und abends saß er einfach da, rauchte seine Zigaretten und hörte Nat Adams zu, der versuchte zu erklären, wie einen sparsamen Farmer aus Neu England plötzlich das Verlangen gepackt hatte, die Welt zu sehen.

Jeden Abend ging er sehr zeitig ins Bett, und das erklärte, warum er dort war, wo er war, als er in den Ozean stürzte. Nachdem Standish um vier Uhr durch das Geläut von acht Glocken weit vorne auf der Kommandobrücke geweckt worden war, lag er zwanzig Minuten lang zwischen den sauberen Laken und fühlte sich wohlig munter. Er war am Vorabend um neun schlafen gegangen, und jetzt war es vier Uhr zwanzig. Standish wusste, dass er nicht mehr einschlafen konnte. Die Luke über seiner Koje stand weit offen. Er richtete sich auf und lehnte sein Kinn an das kalte Messing. Es war ein so eigenartiges Gefühl, dass ihm ein äußerst angenehmer Schauder über den Rücken lief. Schließlich steckte er seinen Kopf durch die Luke und ließ sich die Meeresluft ums Gesicht wehen. Ein Stück weiter unten machte das die See durchschneidende Schiff ein stetiges, klagendes Geräusch. Die Sterne um ihn herum flößten ihm Ehrfurcht ein. Alles war so überwältigend, dass Standish sich wie ein kleines Kind vorkam.

Als er den Kopf wieder einzog, beschloss Standish, aufzustehen und sich anzukleiden. Er hatte sich vor dem Schlafengehen rasiert, und ein Bad konnte bis nach dem Frühstück warten, bevor er im Pool schwimmen ging. Er würde sich einfach anziehen, sich umsehen und den Aufgang der Sonne betrachten.

Selbst auf diesem Schiff ohne Formalitäten legte Standish Wert auf schickliche Kleidung. Er hatte irgendwie das Gefühl, er sei nicht der Mann für Freizeithosen oder ausgefallene Sportkleider. Die ganze Reise hindurch hatte er seine konservativen Geschäftsanzüge getragen. Es gab insgesamt fünf an der Zahl, und nachdem er das elektrische Licht angeschaltet hatte, wählte Standish einen grauen aus dem geräumigen Schrankkoffer, der offen in der Ecke stand. Doch zuerst schlüpfte er aus seinem Pyjama, und wie er splitternackt dastand, putzte er seine Zähne und wusch Hände und Gesicht am Waschbecken des Zimmers. Als Nächstes kämmte er sein glattes, sauberes mattschwarzes Haar. Als er angezogen war, nahm er gewissenhaft sein Geld, Schlüssel und die Brieftasche mit seinen Papieren aus dem braunen Anzug, den er am Vortag getragen hatte, und brachte sie in den passenden Taschen des grauen unter.

Sobald er sich draußen auf dem Gang befand, machte sich in ihm jenes Gefühl breit, das ihn stets an Bord der Arabellabeschlich, nämlich ein verschmitzter kleiner Junge zu sein, der an einem teuflischen Geschäft beteiligt war. Der Ort wirkte so ruhig, dass das Brummen aus dem Maschinenraum Standish wieder zusammenzucken ließ. Er ging fast auf Zehenspitzen, als ob die Doppelsohle seiner Schuhe auf dem Stahlblech ein Sakrileg wäre. Die ganze Welt war so still, dass er sich geheimnisumwittert vorkam. Das einsame, das weite Meer durchpflügende Schiff, die Myriaden von Sternen, die langsam am weiten Himmel verschwanden – all dies waren elementare Dinge, die ihn sowohl besänftigten als auch bekümmerten. Es war, als würde er zum ersten Mal erfahren, dass all die leidigen Probleme seines Lebens bedeutungslos und unwichtig waren. Und doch schämte er sich, dass er diese Probleme auf derselben Welt gehabt hatte, die eine solche Szenerie erschaffen konnte wie diese.

Standish schlenderte in den leeren Salon und versorgte sich mit einer Tasse schwarzem Kaffee vom Perkolator, der die ganze Nacht über in Betrieb war. Er trank den Kaffee ohne Zucker, ließ die heiße, bittere Flüssigkeit sein Inneres wach rütteln. Dann rauchte er seine erste Zigarette, atmete tief ein. Die Seeluft hatte Wunder an seiner Gesundheit vollbracht. Der kratzende Raucherhusten, den er gehabt hatte, als er vor einigen Monaten seiner Frau davonlief, war vollkommen verschwunden. Als kräftiger Mann, der bestens für sich selbst sorgte, wusste Standish, dass er physisch im Zenit stand. Er war fünfunddreißig Jahre alt, und er hatte sich nie wohler gefühlt in seinem Leben.

Es war fast fünf Uhr und kurz vor Sonnenaufgang. Standish schlich zum Welldeck hinunter und setzte sich für ein paar Minuten auf die feuchte Lukenabdeckung. Dann geriet er, wie er sich später lebhaft erinnerte, ohne ersichtlichen Grund in Aufregung, ging durch die Brandschutztür den Weg auf dem Zwischendeck entlang, wo sich die Kombüse, die Mannschaftsmesse, die Quartiere der Stewards und weitere solcher Räume befanden. Der Koch, ein Afroamerikaner, machte, noch schläfrig, gerade ein Feuer im Ofen der Schiffsküche.

Standish sagte Guten Morgen, obwohl er das gar nicht wollte. Menschliche Stimmen, seine eigene eingeschlossen, ließen die Szene weniger reizvoll erscheinen. Der Koch grinste und fügte die floskelhafte Bemerkung hinzu, dass Mr. Standish diesen Morgen wieder früh auf den Beinen sei. »Ach, ja«, sagte Standish und ging knapp zwanzig Meter weiter. Das war sein frühmorgendlicher Lieblingsplatz an Bord der Arabella. Sein Lieblingsplatz am Abend war auf dem Bootsdeck hinter einem bestimmten Rettungsboot, wo er allein sitzen und den Sonnenuntergang an dem farbenprächtigen Himmel betrachten konnte. Das Plätzchen des Morgens jedoch erwies sich als ungemein zweckdienlich. Es war eine Einbuchtung im Rumpf der Arabella. Der Gang krümmte sich ein wenig, bevor er bis zum äußersten Steuerbord weiter geradeaus verlief. Dort befanden sich dann zwei robuste Brandschutztüren, die mit mehr Riegeln versehen waren als eine Schatzkammer. Weil aber die Arabella in solch ruhigen Gewässern segelte und gutes Wetter über Funk vorausgesagt wurde, waren diese Türen Tag und Nacht geöffnet. Hier war man der See am nächsten. Man konnte sich an einer der vielen Haltevorrichtungen festhalten, sich weit vorbeugen und ins Wasser hinunterschauen. Von dort waren es keine fünf Meter bis zum Pazifischen Ozean. Je nach Tageszeit schäumte und sprudelte die See an der Wasserlinie der Arabella in verschiedenen Farben. Wenn man sich das längere Zeit ansah, und genau das tat Standish, konnte einem leicht schwindlig werden. Allerdings war das nicht der Grund für sein Missgeschick. Da Standish in jeder Hinsicht normal war, neigte er nicht zu Schwindelanfällen.

Lange stand er da, fünfzehn Minuten vielleicht, lauschte dem melancholischen Sprudeln des Wassers und dem Brummen der Motoren der Arabella, atmete ruhig die milde Luft ein und versuchte, wachen Auges dem kaum merklichen Übergang der Nacht zum Tage zu folgen. Das war freilich, wie vieles andere, ein Vergnügen, dessen ein ausgewachsener Mann müde wurde, wenn er ihm zu lange frönte. Der Nervenkitzel, auf so gefährliche Weise dem Ozean nah zu sein, verlor nach einer Weile seinen Reiz, und Standish kam sich etwas albern vor. Der Grund, warum er sich so albern fühlte, war, wie ihm viele Stunden später klar wurde, dass er den Nervenkitzel eines Kindes verspürte, und alle ausgewachsenen Männer stört es sehr, wenn sie überhaupt daran denken.

Standish beschloss, diesen Ort zu verlassen, obwohl er plötzlich merkte, dass er nicht mehr allzu oft hier stehen würde. Nächste Woche Balboa. Dann ein weiteres Schiff, wo man sich als Mann vermutlich fürs Abendessen anzukleiden hatte – auf dem Weg nach New York, zu den Kindern und Olivia. Er hätte sich gern für einen Moment aufs Deck gesetzt und seine Füße über die Wand der Arabella baumeln lassen wollen, wenn da nicht etliche Ölflecke gewesen wären. Die Stewards warfen von hier aus jeden Abend den Abfall über Bord. Anscheinend waren sie am Vorabend nachlässig gewesen. Es lagen ein paar Kartoffelschalen und andere Abfallreste auf Deck, und sie rochen ein wenig, wenn auch nicht genug, um Standish die Laune zu verderben. Später am Tag, so vermutete er, würden die Matrosen das Deck schrubben.

Standish ergriff eine sichere Halterung und betrachtete ein letztes Mal ausgiebig die aufgehende Sonne und den zahmen Ozean. Er stellte sich vor, dass er diesen Augenblick der Eindringlichkeit nie vergessen würde. Die Welt war so würdevoll. Würde war das, was ein Mann brauchte, um in Frieden leben zu können.

Zuletzt dachte Standish ohne triftigen Grund über den erstaunlichen Unterschied zwischen der Morgendämmerung und dem Zwielicht auf diesem Ozean nach. Er entschied sich für einen weiteren Kaffee. Mit seinem linken Fuß trat er zurück und nahm seine Hand von der Halterung. Bei der Rückwärtsbewegung traf die Sohle seines linken Schuhs auf einen Ölfleck. Verzweifelt suchte Standish wieder die Halterung zu ergreifen und bemühte sich mit seinem rechten Fuß um Standfestigkeit. Er verfehlte jedoch die Halterung, und mit seinem rechten Schuh trat er in einen weiteren Ölfleck, oder vielleicht war es auch derselbe. Standish brachte es nie in Erfahrung. Der Ölfleck war trügerisch. Oben war er rau und klebrig, und wenn man ihn einfach so ansah, würde man nie vermuten, dass er gefährlich sein könnte. Aber wenn man plötzlich Druck ausübte, wie Standish es getan hatte, dann fand man sich rutschend auf einer Oberfläche wieder, die so glatt war wie Eis.

ZWEI

Als Standish im Wasser aufschlug, war sein erster Gedanke, sich davor zu retten, dass ihn die Schiffsschraube zerfetzte. Es war, als ob er sein ganzes Leben lang genau einstudiert hätte, was in dem Fall zu tun sei, wenn er über Bord in den Pazifischen Ozean fiele. Der Selbsterhaltungstrieb tobte in diesem Moment heftig in Standishs Brust, und er tat das Richtige. Vor vielen Jahren, als Standish noch ein ganz junger Mann war, hatte ihm der Dritte Offizier eines Passagierdampfers auf dem Weg von New York nach Frankreich im Laufe einer gemütlichen Unterhaltung erzählt, dass nicht so viele Menschen, die über Bord fielen, von Schiffsschrauben zerfetzt würden, wie der Laie annahm. Standish hatte den Namen des Dritten Offiziers vergessen, aber einige Minuten später war er, seiner eigenen Erfahrung gemäß, zu dem Schluss gekommen, dass der Bursche wusste, wovon er redete.

Die Arabella war ein mit einer einzigen Schiffsschraube bestücktes Schiff, das in einem läppischen Tempo von zehn Knoten vorankam. Das Meer war so ruhig wie ein künstlicher See. Standish tauchte in seiner schlaksigen Art direkt in das Salzwasser ein. Seine Arme zuerst, dann sein Kopf und dann der Rest seines Körpers, wobei seine Füße unförmig einknickten, als er auf den Pazifischen Ozean traf.

Sogleich fand er sich in einem unfreundlichen Strudel wieder. Die Arabella versuchte Standish an ihre breite Brust zurückzuziehen, und das Meer versuchte ihn fortzuziehen. Auch wenn seine Augen unter Wasser fest zusammengepresst waren, strampelte und ruderte Standish mit den Armen instinktiv in die richtige Richtung. Indem er seine ganze Kraft in Armen und Bizeps zusammennahm, schnellte sein Körper weg vom Schiff und zur Oberfläche. Wie ein riesiger Magnet übte die Arabella erneut einen Sog auf ihn aus, und wieder schlug er wie wild in das schäumende Wasser. Im nächsten Moment fühlte er sich mit großer Wucht herumgeworfen. »Oh Herr!«, sagte Standish zu sich selbst. »Oh Herr!« Er wusste, dass sich das Heck der Arabella querab zu ihm befand, und ein innerer Sinn sagte ihm, dass es vergebens sei, sich in den kommenden schicksalhaften Momenten abzumühen. Also fügte er sich seinem Schicksal und fühlte, wie er wider Willen unter Wasser etliche Purzelbäume und andere akrobatische Verrenkungen beschrieb. Wie nah er bei diesen verrückten Drehungen der wirbelnden Schiffsschraube der Arabella