9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Kurz nach seinem fünfzigsten Geburtstag beschließt Gilbert Pinfold, ein weltbekannter Schriftsteller, von Rheuma und Schlafstörungen geplagt, dem Rat seines Hausarztes zu folgen und eine Schiffsreise in die Tropen anzutreten. Zunächst muss Pinfold erleben, dass unter der Besatzung des Schiffes eine Meuterei ausbricht; und schließlich erfährt er, dass er das Opfer einer regelrechten Verschwörung werden sol …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

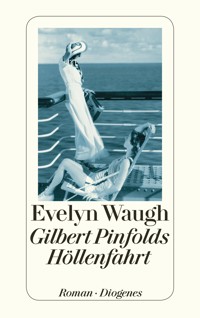

Evelyn Waugh

Gilbert Pinfolds Höllenfahrt

Ein Konversationsstück

Aus dem Englischen von Irmgard Andrae

{5}Für Daphne im Vertrauen darauf, dass ihre großzügige Zuneigung und Anteilnahme auch den armen Pinfold mit einschließen.

{9}Bildnis des Künstlers in mittleren Jahren

Es kann gut sein, dass in den nächsten hundert Jahren die englischen Romanschriftsteller unserer Zeit etwa so eingeschätzt werden, wie wir heute die bildenden Künstler des späten 18. Jahrhunderts sehen. Die kraftvollen Schöpfernaturen, die wahrhaften Genies, gibt es nicht mehr, doch bringt es unsere Generation an ihrer Stelle noch immer durch Eleganz und Einfallsreichtum zu einer bescheidenen Blüte. Mag sein, dass magere Jahre kommen und unsere Nachfahren sehnsüchtig auf eine Epoche zurückschauen werden, in der immerhin noch viele Talente bereit und fähig waren, ihre Leser zu unterhalten.

Unter solchen Autoren rangierte Mr Pinfold weit oben. Er hatte mit fünfzig Jahren, als sein Abenteuer begann, schon ein Dutzend Bücher geschrieben, die alle noch immer gekauft und gelesen wurden. Sie waren in viele Sprachen übersetzt worden und erfreuten sich vor allem in den Vereinigten Staaten eines zwar wechselnden, doch zuzeiten äußerst lukrativen Erfolges.

Viele ausländische Studenten wählten Mr Gilbert Pinfolds Romane als Themen für ihre Doktorarbeiten. Doch wenn sie versuchten, in seinem Werk kosmische Bedeutungen aufzuspüren oder eine Verbindung mit einer gerade herrschenden philosophischen, soziologischen oder psychologischen {10}Theorie herzustellen, wurden ihre Fragebögen mit ehrlichen, aber kurzen Auskünften abgespeist – ganz im Gegensatz zu ihren Kollegen, die sich selbstgefälligere Schriftsteller ausgesucht hatten, mit deren Antworten sie ihre halbe Dissertation bestreiten konnten. Mr Pinfold gab nichts preis. Nicht, dass er von Natur aus verschlossen oder unwillig gewesen wäre, er hatte diesen Studenten nur einfach nichts zu sagen. Seine Bücher waren für ihn Dinge, die er zwar erschaffen hatte, die aber jetzt außerhalb von ihm existierten, um von anderen benutzt und beurteilt zu werden. Er hielt sie für gut geschrieben, besser als manche anderen, angeblich genialen Werke, aber er bildete sich nichts darauf ein, schon gar nicht auf sein Ansehen als Schriftsteller. Er hatte nicht den Wunsch, das, was er geschrieben hatte, zu vernichten, doch hätte er viel darum gegeben, es überarbeiten zu dürfen. Er beneidete die Maler, die immer wieder zum selben Thema zurückkehren können, um es deutlicher und reicher zu gestalten, bis es vollkommen ihrer Vorstellung entspricht. Ein Schriftsteller hingegen ist dazu verpflichtet, immer Neues hervorzubringen, andere Namen für neue Figuren, neue Ereignisse und neue Schauplätze für seine Erzählungen zu erfinden. Dabei war Mr Pinfold der Ansicht, dass die meisten Autoren nur Keimzellen für ein oder zwei Bücher in sich tragen; alles andere ist berufsmäßige Betrügerei, der sich selbst die größten Meister wie Dickens und Balzac schamlos schuldig gemacht hatten.

Als er sein einundfünfzigstes Lebensjahr begann, schien es Mr Pinfold in jeder Hinsicht gutzugehen. Als Kind liebevoll, lebhaft und eifrig, in der Jugend zerstreut und oft unglücklich, als junger Mann selbstbewusst, unbeugsam und {11}erfolgreich, hatte er in mittleren Jahren weniger nachgelassen als andere seines Jahrgangs. Diese Überlegenheit schrieb er seinem ungestörten, beschaulichen Leben in Lychpole zu, einem abgelegenen Dorf etwa hundert Meilen von London entfernt.

Mr Pinfold war einer Frau treu ergeben, die um viele Jahre jünger war als er und die das kleine Anwesen bewirtschaftete. Sie hatten viele gesunde, gut aussehende und wohlerzogene Kinder, und sein Einkommen war gerade hoch genug, ihnen allen eine gute Bildung zukommen zu lassen. Früher hatte er weite Reisen gemacht, jetzt verbrachte er den größten Teil des Jahres in dem verwohnten alten Haus, das er im Lauf der Zeit mit Bildern, Büchern und Möbeln nach seinem Geschmack ausgestattet hatte. Während des Krieges hatte er als Soldat mancherlei Strapazen und Gefahren wacker durchgestanden. Nach Kriegsende hatte er sich dann zurückgezogen. Die Pflichten des Dorflebens, die man ihm hätte übertragen wollen, nahm er nur sehr oberflächlich wahr: Zwar spendete er angemessene Beträge für allerlei Veranstaltungen, aber er wollte keine führende Rolle einnehmen und hatte keinerlei Interesse an Sport oder Lokalpolitik. An Parlamentswahlen beteiligte er sich nie, weil er seine eigenen konservativen Ansichten hatte, die zu keiner der politischen Parteien seiner Zeit passten und die von seinen Nachbarn als fast ebenso bedrohlich empfunden wurden wie der Sozialismus.

Diese Nachbarschaft war typisch für das englische Landleben jener Zeit. Ein paar Großgrundbesitzer betrieben Landwirtschaft in größerem Stil; andere waren reiche Geschäftsleute, die nur zur Jagd herkamen. Die meisten aber {12}waren ältere Leute, die, als die Pinfolds sich in Lychpole niederließen, noch bequem mit Dienerschaft und Pferden lebten, jetzt aber mit bescheideneren Verhältnissen zurechtkommen mussten. Sie wohnten mittlerweile in kleineren Häusern und trafen sich beim Einkaufen im Fischladen. Die meisten waren miteinander verwandt und bildeten eine Art Clan. Colonel und Mrs Bagnold, Mr und Mrs Graves, Mrs Fawdle und ihre Tochter, Colonel Garbett und Miss Garbett, Lady Fawdle-Upton und Miss Clarissa Bagnold lebten alle innerhalb eines Umkreises von zehn Meilen rund um Lychpole. Alle hingen irgendwie zusammen. In den ersten Jahren ihrer Ehe waren Mr und Mrs Pinfold bei allen zum Dinner gewesen und hatten sie ihrerseits eingeladen. Seit dem Krieg jedoch waren diese Gelegenheiten infolge der allgemein verschlechterten Vermögenslage, die die Familie Pinfold weniger hart traf, seltener geworden. Die Pinfolds hatten eine Vorliebe für Spitznamen und hatten für jede dieser Familien eine eigene Bezeichnung, die nicht boshaft, aber doch ein wenig spöttisch war und auf irgendeinen halbvergessenen Vorfall in längst vergangener Zeit zurückzugehen pflegte. Ihr nächster Nachbar und der, den sie am häufigsten sahen, war Reginald Graves-Upton, ein Onkel der Graves-Uptons im zehn Meilen entfernten Upper Mewling, ein gutmütiger alter Junggeselle, der ein strohgedecktes Häuschen ganz in der Nähe bewohnte und Bienen züchtete. Sonntagmorgens nahm er seinen Weg zur Kirche quer über die Wiesen und brachte seinen Cairn-Terrier zu den Pinfolds, während er die Messe besuchte. Danach holte er ihn wieder ab und blieb dann gern ein Viertelstündchen, trank einen Sherry und ließ sich über das Radioprogramm {13}aus, das er in der vergangenen Woche gehört hatte. Diesen gebildeten, anspruchsvollen alten Herrn nannten sie unter sich »den Boxer«, manchmal auch, davon abgeleitet, »Mops«, »Bulldogge« oder »Alter Faustheld«, seit er sich vor einigen Jahren ein weiteres Hobby zugelegt hatte, bei dem sich alles um die »Box« drehte.

Diese Box war eine von vielen, die es in verschiedenen Teilen des Landes gab. Sie wurde unter dem kritischen Blick von Reginalds Neffen und der Nichte in Upper Mewling aufgestellt. Mrs Pinfold, die einmal mitgekommen war, um sie sich anzuschauen, fand, dass sie wie ein selbstgebastelter Radioapparat aussah. Nach Ansicht des Boxers und anderer Gutgläubiger verfügte die Box über außerordentliche diagnostische und therapeutische Kräfte. Man brauchte dazu nur irgendein Stückchen vom Körper eines kranken Menschen oder Tieres – ein Haar etwa oder ein Tröpfchen Blut. Damit wurde die Box auf die »Bio-Strahlung« des Patienten eingestellt und auf diese Weise die Art der Krankheit und gleichzeitig die beste Behandlungsmethode ermittelt.

Mr Pinfold war ebenso skeptisch wie die jungen Graves-Uptons, aber seine Frau meinte, es müsse doch etwas dran sein. Schließlich hatte man es an Lady Fawdle-Upton ohne ihr Wissen getestet, als sie an einem Nesselfieber litt, und unverzüglich hatte sich der Heilerfolg eingestellt.

»Alles nur Suggestion«, verkündete die junge Mrs Graves-Upton.

»Wenn sie nichts davon wusste, kann es keine Suggestion gewesen sein«, gab Mr Pinfold zu bedenken.

»Natürlich nicht. Man muss eben nur die Bio-Strahlung messen«, erwiderte Mrs Pinfold.

{14}»Ein sehr gefährliches Gerät, wenn es in falsche Hände gelangt.«

»Aber nein, das ist ja das Gute daran. Die Box kann keinen Schaden anrichten, sie gibt einfach nur Lebensenergie weiter. Fanny Graves hat es an ihrem Spaniel ausprobiert, wegen seiner Würmer. Aber durch diese Strahlung fingen die Würmer enorm zu wachsen an. Groß wie Schlangen, sagt Fanny.«

»Ich habe den Eindruck, diese Box hat etwas mit Zauberei und schwarzer Magie zu tun«, sagte Mr Pinfold zu seiner Frau, als sie allein waren. »Du solltest es bei der Beichte erwähnen.«

»Glaubst du das im Ernst?«

»Nein, nicht so ganz. Es ist wohl doch nur harmloser Unsinn.«

Da die Kirchengemeinden im geselligen Leben der Gegend eine große Rolle spielten, gab es zwischen den Pinfolds und ihren Nachbarn eine zwar nicht sehr hohe, jedoch spürbare Schranke. Die Pinfolds waren römisch-katholisch, Mrs Pinfold durch ihre Herkunft, Mr Pinfold durch spätere Entwicklungen. Er war als junger Mann von der Kirche aufgenommen worden – »Konvertierung« legt ein viel plötzlicheres und gefühlsgeladeneres Ereignis nahe, als es seine ruhige Übernahme der neuen Glaubenslehren war –, zu einer Zeit, als viele humanistisch erzogene junge Engländer sich dem Kommunismus in die Arme warfen. Anders als all diese blieb Mr Pinfold seiner Entscheidung treu. Aber man hielt ihn allgemein mehr für bigott als für fromm. Vom Beruf des Schriftstellers hat die Kirche ohnehin eine {15}schlechte Meinung, bestenfalls gilt er als oberflächlich, schlimmstenfalls sogar als lasterhaft. Nach damaligem Maßstab führte er überdies ein ziemlich freizügiges Leben und übte in seinen Büchern keine besondere Zurückhaltung. Gerade zu dieser Zeit forderte die Kirche die englischen Katholiken auf, aus den Katakomben heraus in die Öffentlichkeit zu treten, Einfluss auf die Politik ihres Landes zu nehmen und ihren Glauben eher als eine gemeinsame Sache statt als Privatvergnügen zu betrachten. Mr Pinfold jedoch zog sich ganz in sich zurück. Auf Reisen suchte er zur Messe eine möglichst kleine, bescheidene Kirche auf, und zu Hause hielt er sich fern von den verschiedenen Vereinen und Verbänden, die im Sinne der Kirche die Welt verbessern wollten.

Dennoch war Mr Pinfold keineswegs ohne Freunde, und die er hatte, bedeuteten ihm viel. Es waren die Menschen, die er in den zwanziger und dreißiger Jahren regelmäßig getroffen hatte und die nun mit ihm zusammen alt wurden, die in der Diaspora der vierziger und fünfziger Jahre engere Verbindung zueinander hielten. Die Männer im Bellamy-Club und die Frauen in den engen, hübschen Häusern in Belgravia und Westminster, wohin die üppige Geselligkeit der glücklicheren Vorkriegsjahre ihren Abstieg vollzogen hatte.

In den letzten Jahren hatte er keine neuen Freundschaften mehr geschlossen. Manchmal glaubte er bei seinen alten Freunden eine leichte Abkühlung zu spüren. Immer war er es, der ein Wiedersehen vorschlug, so schien es, und immer waren sie die Ersten, die sich verabschiedeten. Besonders sein Freund Roger Stillingfleet, der ihm einmal sehr {16}nahegestanden hatte, ging ihm jetzt aus dem Weg. Stillingfleet war ebenfalls Schriftsteller, einer der wenigen, die Mr Pinfold wirklich mochte, und für eine Entfremdung gab es eigentlich keinen Anlass. Als er sich umhörte, bedeutete man ihm, Roger sei in letzter Zeit etwas wunderlich geworden. Er käme kaum mehr in den Club, hieß es, außer um seine Briefe abzuholen oder einen Besucher aus Amerika auszuführen.

Manchmal dachte Mr Pinfold, dass er sich zu einem Langweiler entwickle. Seine Ansichten waren leicht vorhersehbar und in vielem negativ: Er verabscheute Plastik, Picasso, Sonnenbaden und Jazz – eigentlich alles, was sich im Laufe seines Lebens entwickelt hatte und bekannt geworden war. Zwar verpflichtete seine Religion ihn zu Nachsicht und Milde, aber das führte nur dazu, dass sein Widerwille sich in Verdrossenheit äußerte. In den dreißiger Jahren hatte es eine Redewendung gegeben, die Unbehagen verursachen sollte: »Es ist später, als ihr denkt!«, aber Mr Pinfold fand, dass es niemals später war, als er dachte. Wenn er tagsüber oder nachts von Zeit zu Zeit auf die Uhr blickte, stellte er jedes Mal enttäuscht fest, wie wenig von seinem Leben vergangen war und wie viel er noch vor sich hatte. Er wünschte niemandem Böses, aber er betrachtete die Welt sub specie aeternitatis und fand sie flach wie eine Landkarte, außer wenn er sich, was häufig vorkam, über irgendeine Kleinigkeit ärgerte. Dann fiel er augenblicklich von seinem erhabenen Standpunkt herunter. Über eine Flasche schlechten Weines, einen aufdringlichen Besucher oder einen Druckfehler in einem Buch regte er sich so auf, dass sich sein Bewusstsein wie ein Kameraobjektiv verengte und nur {17}noch den jeweiligen Stein des Anstoßes wahrnehmen konnte. Wie ein Unteroffizier, der in übertriebenem, teilweise gespieltem Zorn, halb ungläubig, halb humorvoll seine Mannschaft anbrüllt, wirkte er dann auf viele komisch, auf andere erschreckend.

Es hatte eine Zeit gegeben, in der seine Bekannten all dies amüsant fanden. Sie zitierten seine sarkastischen Urteile und erfanden sogar Anekdoten seiner Bärbeißigkeit, die als »typisch Pinfold« weitererzählt wurden. Jetzt musste er sich eingestehen, dass seine Eigenheiten etwas von ihrer Anziehungskraft auf die anderen verloren hatten, aber er war ein zu alter Hund, um noch neue Tricks zu lernen.

Als Schuljunge in der Pubertät, als seine Klassenkameraden sich in ausgemachte Flegel verwandelten, war er so zurückhaltend gewesen wie der Boxer heutzutage. Und am Anfang seiner Schriftstellerlaufbahn, als die ersten Erfolge sich einstellten, hatte ihm seine Schüchternheit sogar einen gewissen Charme verliehen. Aber der zunehmende Wohlstand hatte dies geändert. Er kannte feinfühlige Menschen, die hinter einer Maske Schutz suchten vor den Kränkungen und Ungerechtigkeiten des Lebens; er selbst jedoch hatte kaum auf diese Art zu leiden gehabt, denn er war liebevoll erzogen und auch als Schriftsteller schon früh anerkannt und ausgezeichnet worden. Nein, was er zu schützen hatte, war eher seine Bescheidenheit; ihretwegen nahm er, zunächst ungewollt, die Rolle des Possenreißers an. Er war weder Gelehrter noch Berufsoffizier, aber die Rolle, mit der er sich selbst besetzte, war eine Mischung aus weltfremdem Professor und griesgrämigem Oberst. Diese spielte er seinen Freunden in London und seinen Kindern {18}in Lychpole so ausdauernd vor, dass sie ihm schließlich zur zweiten Natur wurde. Sobald er unter Menschen ging, ob er nun seinen Club betrat oder zu Hause die Treppen zum Kinderzimmer hinaufstieg, ließ er eine Hälfte seines Ichs zurück, und die andere Hälfte schwoll augenblicklich an und erfüllte ihn ganz. Nach außen umgab er sich mit dem Anschein von Großspurigkeit, abgemildert von nicht immer taktvollem Humor, ein Panzer, so undurchdringlich, glänzend und veraltet wie eine Ritterrüstung.

Mr Pinfolds Kinderfrau hatte zwei immer wiederkehrende Sprichworte: »›Mach-mir-nichts-draus‹ endet am Galgen« war das eine, das andere: »Stock und Stein bricht mir das Bein, aber Worte tun nicht weh.« Mr Pinfold machte sich tatsächlich nichts aus dem, was die Leute im Dorf oder in der Nachbarschaft über ihn redeten. Als kleiner Junge wollte er um keinen Preis ausgelacht werden, jetzt, als Erwachsener, hatte er ein dickes Fell. Seit langem schon hatte er Reporter und Journalisten, die auf Material für ein »Profil« von ihm aus waren, auf Abstand gehalten. Einmal die Woche brachte sein Agent ihm die Zeitungsausschnitte der Rezensionen, jedes Mal ein paar Verrisse, doch er nahm die Kritik der Welt ohne Verärgerung entgegen. Das gehörte zu dem Preis, den man für ein ungestörtes Leben zahlen musste. Es kamen auch Briefe von völlig Fremden, die zum Teil beleidigend, zum Teil voller Lob waren, aber was Urteilsfähigkeit oder Stil betraf, waren die einen nicht besser als die anderen. Er beantwortete beide mit demselben vorgedruckten Brief.

Seine Tage verbrachte er mit Schreiben, Lesen und dem Ordnen seiner eigenen kleinen Welt. Eine Sekretärin hatte {19}er nie gehabt, und seit zwei Jahren kam er auch ohne persönlichen Diener aus. Er bedauerte dies keineswegs, denn er fühlte sich durchaus imstande, seine Briefe selbst zu schreiben, seine Rechnungen zu bezahlen, Päckchen zu verschicken und seine Kleider selbst wegzuräumen. Nachts träumte er häufig davon, wie er das Kreuzworträtsel der Times löste, doch sein unangenehmster Traum war, dass er seiner Familie ein sterbenslangweiliges Buch vorlas.

Körperlich war er mit Ende vierzig ziemlich träge geworden. Die Zeiten, da er an der Herbstjagd teilnahm, lange Spaziergänge machte, seinen Garten umgrub und kleinere Bäume selbst fällte, waren vorbei. Jetzt verbrachte er den größten Teil des Tages im Sessel. Er aß weniger, trank aber mehr und nahm zu. Nur selten war er so krank, dass er das Bett hüten musste. Von Zeit zu Zeit zwickte und zwackte es ihn in den Muskeln und Gelenken – ob Arthritis, Gicht, Rheuma oder kleine Entzündungen, es waren Alltagsleiden, ihre wissenschaftlichen Namen nicht wert. Mr Pinfold konsultierte seinen Arzt nur selten, doch wenn, dann als Privatpatient. Seine Kinder wurden vom staatlichen Gesundheitsdienst versorgt, für sich selbst jedoch wollte er die persönliche Beziehung aufrechterhalten, die sich bereits in seinen ersten Jahren in Lychpole ergeben hatte. Dr. Drake hatte die Praxis von seinem Vater geerbt und war schon in der Gegend, bevor die Pinfolds nach Lychpole kamen. Er war von hagerer, kräftiger Gestalt, wettergegerbt und tief verwurzelt in der Gegend, zumal der ansässige Grundstücksmakler sein Bruder, der Anwalt sein Schwager und drei Pfarrer der umliegenden Dörfer seine Vettern waren. Seine Freizeit verbrachte er am liebsten an der frischen {20}Luft. Er war kein Mediziner mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten, aber Mr Pinfold war mit ihm zufrieden. Er litt an denselben Wehwehchen wie Mr Pinfold, vielleicht noch schlimmer, war aber der Meinung, das sei in ihrer beider Alter nicht anders zu erwarten. Schließlich hatte fast jedermann in der Gegend damit zu schaffen, und Lychpole war nun mal besonders kalt und feucht.

Mr Pinfold schlief auch schlecht. Er quälte sich damit schon seit fünfundzwanzig Jahren, hatte zunächst verschiedene Beruhigungsmittel genommen und verließ sich seit zehn Jahren auf Tabletten, die er sich mit einem alten Rezept in einer Londoner Apotheke kaufte. Sie enthielten Chloral und Bromid, und Dr. Drake wusste nichts davon. Wenn er an einem Buch arbeitete, gingen ihm manchmal die Sätze, die er tagsüber geschrieben hatte, während der Nacht nicht aus dem Kopf. Sie bewegten sich wie ein Kaleidoskop vor seinen Augen, wechselten die Farben, die Wörter verschoben sich hierhin und dorthin, bis er aus dem Bett stieg und hinunter in sein Arbeitszimmer schlich, um eine winzige Korrektur vorzunehmen. Wieder in seinem Bett, lag er im Dunkeln und baute seine Sätze wieder um, bis ihm nichts anderes übrigblieb, als wieder zu seinem Manuskript hinunterzugehen. Aber solche Tage und Nächte der Besessenheit, die man ohne Übertreibung als »schöpferisch« bezeichnen konnte, waren nicht sehr zahlreich. In den meisten Nächten gab es nichts, was ihn quälte oder ängstigte, er war einfach nur gelangweilt. Selbst nach einem müßig verbrachten Tag wünschte er sich, nichts zu wissen und zu fühlen, sechs oder sieben Stunden lang. Nur wenn er die bekam und in der nächsten Nacht wieder {21}darauf zählen konnte, hielt er den Leerlauf der Tage halbwegs heiter durch. Und diese Stunden schenkte ihm sein Schlafmittel verlässlich.

Um Mr Pinfolds fünfzigsten Geburtstag herum traten zwei Ereignisse ein, die zunächst ganz alltäglich erschienen, aber bei seinen späteren Abenteuern größere Bedeutung bekamen.

Das erste betraf eigentlich mehr Mrs Pinfold. Während des Krieges hatten die Pinfolds ihr Haus in Lychpole einem Kloster und die dazugehörigen Wiesen einem Viehzüchter verpachtet. Dieser Mann namens Hill hatte eine Menge Grasland in der Gemeinde und der Umgebung zusammengepachtet und hielt darauf eine Herde Milchvieh, die nicht staatlich erfasst und überwacht war. Als die Pinfolds 1945 zurückkamen, war die Weide ungepflegt und stank, die Zäune waren verfallen. Sie verlangten ihr Land zurück, und der Kriegsagrarausschuss entschied sofort zu ihren Gunsten, obwohl er sonst eher die erworbenen Rechte der Pächter berücksichtigte. Wenn Mrs Pinfold energisch darauf bestanden hätte, wäre sie Hill schon zu Michaeli los gewesen, aber Hill war clever und Mrs Pinfold allzu gutherzig. Er bettelte, flehte und blieb bis Mariä Verkündigung und dann wieder bis Michaeli. Inzwischen hatte er Gewohnheitsrechte erworben, von denen er nicht abwich. Nach vier Jahren gab er schließlich die Wiesen einzeln zurück. Der Ausschuss, der immer noch existierte, erschien erneut, besichtigte das Streitobjekt und entschied wieder zu Mrs Pinfolds Gunsten. Mittlerweile hatte Hill sich einen Anwalt genommen und prozessierte, und die Angelegenheit zog sich {22}weiter in die Länge. Mr Pinfold hielt sich von dem Streit fern, kam jedoch nicht umhin, die Aufregung, die er seiner Frau verursachte, zu bemerken. Schließlich bequemte Hill sich im Herbst 1949 endlich. Im Dorfgasthaus rühmte er sich noch lauthals seiner Geschäftstüchtigkeit und verschwand dann mit beträchtlichem Gewinn in der Tasche in einen anderen Teil der Grafschaft.

Kurz darauf trat das zweite Ereignis ein. Mr Pinfold erhielt eine Einladung von BBC London zu einem Rundfunkinterview. Solche Anfragen hatte er in den vergangenen zwanzig Jahren des Öfteren bekommen und jedes Mal abgelehnt. Diesmal waren jedoch das Honorar großzügiger und die äußeren Bedingungen günstiger, da er nicht einmal nach London zu fahren brauchte. Die Techniker sollten mit ihren Geräten nach Lychpole kommen, und er hatte weder ein Skript abzugeben noch sich sonst irgendwie vorzubereiten; die ganze Sache würde nicht länger als eine Stunde dauern. In einem unbedachten Augenblick hatte Mr Pinfold zugesagt und es noch im selben Moment bereut.

Gegen Ende der Sommerferien war es so weit. Gleich nach dem Frühstück erschienen vor dem Haus eine Limousine und ein Funkwagen wie bei der Armee, um den sich sofort die jüngeren Kinder versammelten. Mr Pinfold fühlte sich an die Funkerei im Krieg erinnert. Der Limousine entstiegen drei jüngere Männer, alle mit schütterem Haar und Hornbrille, alle in Cordhosen und Tweedjacketts – genau wie Mr Pinfold sie sich vorgestellt hatte. Angeführt wurden sie von einem, der sich als Mr Angel vorstellte und seinen Vorrang durch einen gepflegten Vollbart betonte. Er und seine Kollegen, sagte er, hatten in der Nähe übernachtet, wo {23}eine Tante von ihm wohnte. Sie würden ihr Programm im Lauf des Vormittags schaffen und noch vor dem Lunch wieder abfahren müssen. Während die Tontechniker zügig ihre Kabel entrollten und das Mikrophon im Arbeitszimmer aufbauten, führte Mr Pinfold Angel und seine Begleiter zu seiner Gemäldesammlung und zeigte ihnen seine schönsten Stücke. Sie wussten dazu nicht viel zu sagen und bemerkten lediglich, dass sie in einem Haus, das sie zuletzt besucht hatten, eine Gouache von Rouault gesehen hätten.

»Ich wusste gar nicht, dass Rouault je Gouachen gemacht hat«, sagte Mr Pinfold. »Wie auch immer, er ist ein ganz schlechter Maler.«

»Oh«, rief Angel, »das ist gut. Sehr gut. Das müssen wir auf jeden Fall aufzeichnen!«

Als die ganze Technik fertig aufgebaut war, musste sich Mr Pinfold mit den drei Fremden um den Tisch setzen, auf dem das Mikrophon stand. Sie versuchten einer Sendereihe aus Paris nachzueifern, bei der verschiedene prominente Franzosen in lockere, spontane Diskussion verwickelt und aufgenommen wurden; die Interviewten hatten erstaunlich viel von sich preisgegeben.

Reihum fragten sie Mr Pinfold nach seinen Interessen und Gepflogenheiten. Angel übernahm die Leitung, auf ihn richtete Mr Pinfold seinen Blick. Das nichtssagende Gesicht über dem dichten Vollbart erschien ihm unheimlich, die akzentfreie, aber heimtückisch proletarische Stimme schien einen bedrohlichen Unterton anzunehmen. Ihre Fragen waren zwar höflich formuliert, doch meinte Mr Pinfold dahinter eine böswillige Absicht zu spüren. Angel glaubte anscheinend, dass jeder, der prominent genug war, um von {24}ihm interviewt zu werden, selbstverständlich irgendetwas zu verbergen hatte. Seine Fragen schienen so angelegt, als wüsste er von einer unehrenhaften Vergangenheit, als gelte es, einen Hochstapler zu entlarven und zu überführen. Mr Pinfold erkannte darin das neidische Knurren eines Benachteiligten aus so mancher seiner Zeitungskritiken wieder.

Mr Pinfold aber war durchaus imstande, mit Anmaßungen, eingebildet oder nicht, umzugehen; er äußerte sich mit Vorsicht, kurz und knapp und wies seine Gegner, wenn sie es waren, Punkt für Punkt in ihre Schranken. Schließlich war es vorüber, Mr Pinfold bot Sherry an, und die Atmosphäre entspannte sich. Aus Höflichkeit erkundigte er sich nach ihrem nächsten Vorhaben.

»Wir fahren nach Stratford und machen ein Interview mit Cedric Thorne«, erwiderte Angel.

»Sie haben wohl heute die Morgenzeitungen noch nicht gesehen«, sagte Mr Pinfold.

»Nein, wir sind sehr früh aufgebrochen.«

»Cedric Thorne ist Ihnen entwischt. Er hat sich gestern in seinem Ankleidezimmer aufgehängt.«

»Großer Gott, ist das wahr?«

»Es steht in der Times.«

»Darf ich sie sehen?«

Der bis dahin so beherrschte und überlegene Reporter war erschüttert. Mr Pinfold brachte die Zeitung, und Angel las die Meldung mit sichtlicher Betroffenheit.

»Ja, das ist er. Es war fast zu erwarten. Wir waren persönlich befreundet. Ich muss sofort seine Frau anrufen. Haben Sie Telefon?«

{25}Mr Pinfold entschuldigte sich, dass er ihm die Mitteilung so leichthin versetzt hatte, und führte Angel in das Zimmer, wo das Telefon stand. Dann schenkte er noch einmal Sherry nach und bemühte sich, freundlich zu sein. Angel kam zurück und sagte: »Ich konnte keine Verbindung bekommen. Ich versuche es später wieder.«

Mr Pinfold sprach noch einmal sein Beileid aus.

»Ja, ein tragisches Ende – aber nicht ganz unerwartet.«

Eine makabre Note gesellte sich zu den Misstönen des Vormittags.

Hände wurden geschüttelt, dann wendeten die Autos auf dem Kies vor dem Haus und fuhren davon.

Als sie um die Ecke verschwunden waren, sagte eins der Kinder, die im Funkwagen die Aufzeichnung mit angehört hatten: »Du mochtest wohl diese Leute nicht besonders, Papa?«

Wahrhaftig, er mochte sie nicht. Die Erinnerung an das Gespräch mit ihnen war unangenehm und belastete ihn in den folgenden Wochen mehr und mehr. Er grübelte darüber nach. Ihm schien es, als hatten sie versucht, in sein Privatleben einzudringen, und er war nicht sicher, wie weit ihnen dies gelungen war. Er bemühte sich, seine genauen Worte zu rekonstruieren, aber er konnte sich nur bruchstückhaft und widersprüchlich erinnern.

Schließlich war der Abend da, an dem die Sendung ausgestrahlt wurde. Mr Pinfold ließ den Radioapparat der Köchin ins Wohnzimmer bringen. Zusammen mit seiner Frau lauschte er seiner eigenen Stimme, die seltsam alt und anzüglich klang. Aber mit dem, was sie sagte, war er zufrieden. »Sie haben versucht, mich bloßzustellen und lächerlich {26}zu machen«, sagte er. »Aber ich glaube, es ist ihnen nicht gelungen.«

Einstweilen vergaß er Angel.

Nur die ewige Langeweile und gelegentliche Schmerzen in den Gelenken trübten diesen sonnigen, schönen Herbst. Trotz seines Alters und unsicheren Berufs schien Mr Pinfold in seinen und den Augen anderer ungewöhnlich frei von der in dieser Zeit modernen Krankheit der Angst zu sein.

{27}Zusammenbruch eines älteren Herrn

M