19,99 €

Mehr erfahren.

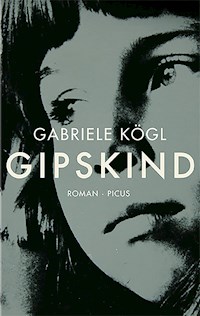

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Problemkind und Liebling der Oma wächst Andrea in engen und ärmlichen Verhältnissen auf dem Land auf. Ihren Eltern fehlt es an Liebe und Verständnis, zu sehr sind sie mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt. Ihre Tochter ist für sie vor allem Arbeitskraft und Mittel zum Zweck. Langsam schält Andrea sich aber heraus und lernt mit zunehmendem Alter, Schwächen strategisch einzusetzen und ungeahnte Freiräume zu erobern. Und während der Freund des Mädchens durch die intensive Bindung an seine Eltern deren Wünsche erfüllt anstatt seine eigenen, gelingt es Andrea, ohne Rücksicht auf die lieblosen Eltern ihre Träume zu verwirklichen. Gabriele Kögls "Gipskind" im Geiste von Didier Eribon und Annie Ernaux gleicht einer bäuerlichen Familienaufstellung aus den sechziger Jahren, in der ein auf seine Mängel reduziertes Kind aus dem Schatten tritt und sein Leben in die Hand nimmt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Für Josepha:meine Großmuttermeine Tochter

Copyright © 2020 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien

Umschlagabbildung: © Algirdas Grigaitis/Alamy Stock Photo

ISBN 978-3-7117-2098-6

eISBN 978-3-7117-5432-5

Informationen über das aktuelle Programm

des Picus Verlags und Veranstaltungen unter

www.picus.at

Gabriele Kögl wurde in Graz geboren und wuchs in der Weststeiermark auf. Sie absolvierte ein Lehramtsstudium in Graz sowie ein Studium an der Filmakademie Wien. Sie verfasste Drehbücher für Kurz- und Dokumentarfilme, seit 1990 schreibt sie literarische Texte: Romane, Theaterstücke und Hörspiele. Gabriele Kögl erhielt zahlreiche Preise, zuletzt wurde sie 2019 für ihr Hörspiel »Höllenkinder« mit dem Prix Europa für das beste europäische Hörspiel des Jahres ausgezeichnet. Im Picus Verlag erscheint 2020 ihr Roman »Gipskind«. members.aon.at/gkoegl

GABRIELE KÖGL

GIPSKIND

ROMAN

PICUS VERLAG WIEN

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Sie steht nicht auf. Warum kann sie noch immer nicht aufstehen? Sie ist schon neun Monate alt und steht noch immer nicht auf. Sie sagt schon Mama und Papa und Oma und kann noch immer nicht aufstehen. Ihr müsst zum Arzt mit ihr gehen, sonst bleibt sie euch liegen, ihr müsst dem Arzt sagen, dass sie noch immer nicht aufstehen kann. Der hätte es längst sehen müssen, bei der Mütterberatung. Die ist nicht spät dran mit dem Gehen und mit dem Reden zu früh, die hat was mit den Knochen, da stimmt was nicht.

Die Oma sah gleich, dass etwas nicht stimmte. Und dann gingen sie doch zum Arzt mit der Kleinen, außerhalb eines Termins der Mütterberatung, und der Arzt sah dann auch, dass etwas nicht stimmte mit ihr und schickte die Mutter weiter, in die große Stadt mit dem kleinen Kind, zu einer gründlichen Untersuchung, mit besseren Geräten als der Hausarzt sie hat, damit sie herausfinden könnten, warum die Kleine noch immer nicht aufstand, obwohl sie längst alt genug dafür war. Zum Glück war nichts mit dem Kopf, nur mit den Beinen, sagte die Oma, denn wenn eine mit neun Monaten schon Mama, Papa und Oma sagen kann, die hat nichts mit dem Kopf, die hat es höchstens in den Beinen, mit denen sie nicht gehen kann.

Im Krankenhaus behielten sie die Kleine gleich, weil es für Zügerln und Breitwickeln zu spät war. Die bekam einen Gips, an beiden Beinen, viel Gips, von oben bis unten. Im Krankenhaus musste sie dann bleiben, und die Eltern mussten gehen und durften nicht wiederkommen, weil die Ärzte ihnen gesagt hatten, dass die Kinder noch mehr weinen, wenn die Eltern kommen und wieder gehen und der kleine Wurm sowieso dortbleiben muss. Da sei es gleich besser, sie kämen gar nicht hin, damit das Kind die Eltern schnell vergessen könne. Dann weinte es vielleicht weniger und gewöhnte sich schneller daran, dass es allein sei und im Krankenhaus bleiben müsse zur Operation, wenn das Gelenk eingerenkt werden oder der Gips auf die Beinchen angelegt werden müsse.

Doch die Oma kam trotzdem. Mit dem Zug fuhr sie die weite Strecke vom Dorf in die Stadt, aber dort ließ man sie nicht hinein ins Zimmer zur Kleinen. Der ganze weite Weg sei umsonst, sagten sie, nur einen Blick, flehte die Großmutter, nur einen einzigen Blick wolle sie hineinwerfen auf das Kind, den sie dann auch hineinwarf vom Gang aus, damit sie sehen konnte, ob es der Kleinen gut ging und ob sie beruhigt wieder heimfahren konnte den ganzen weiten Weg.

Aber das Kind hörte die Oma, mit seinen feinen Ohren, wie sie draußen mit der Schwester redete, und es begann zu schreien, als würde man es abstechen wie eine Sau, so wie zu Hause die Säue schrien, wenn man sie abstach. Das Kind rief »Oma, Oma«, aber die Oma durfte trotzdem nicht zum Kind. Nur den einen Blick konnte sie werfen auf die Kleine in ihrem Gitterbett und musste wieder fahren, während die Kleine noch stundenlang weiterschrie und »Oma, Oma« rief, so laut, dass die Großmutter es draußen auf der Straße noch hören musste.

Immer wieder musste das Kind ins Krankenhaus zum Gipswechseln. Und dann bekamen es die Eltern immer krank zurück. Mit Husten und Schnupfen und manchmal glaubte man, es erstickt, weil es keine Luft bekam vor lauter dickem Rotz in der Nase. Tagelang weinte es nur und war nicht zu beruhigen und niemanden wollte es haben, die Mutter nicht und auch den Vater nicht. Alle stieß die Kleine von sich. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Kind in die große Stadt fuhren, schrie es nur und plärrte, weil es schon wusste, dass sie es wieder dort lassen würden. Und die Eltern konnten nichts machen dagegen, weil sie wollten, dass die Kleine einmal würde gehen können, später einmal.

Und lange danach hielt sich das Kind noch immer im Auto fest und wollte nicht aussteigen, wenn es ein großes Haus sah, weil es sich dachte, jedes große Haus ist ein Spital.

Wenn die Kleine mit dem Gips, der ihre Beinchen gespreizt hielt, daheim war, konnte man sie kaum aufheben, so schwer war sie mit der Gipsrüstung. Und die Mutter ließ sie immer liegen, damit sie sich beruhigte und nicht so viel herumplärrte in der Gegend. Die Mutter hatte ja die Arbeit auch noch, nicht nur das anstrengende Kind. Die Arbeit auf den Feldern und im Garten und bei den Schweinen und den Kühen im Stall. Da war nicht so viel Zeit fürs Herumtragen der kleinen Kinder, und schon gar nicht, wenn eines so schwer war mit etlichen Kilo Gips drauf. Zum Glück waren die anderen leichter. Aber die Oma holte das schwere trotzdem aus dem Zimmer, hievte es auf den Leiterwagen und fuhr mit ihm herum in der Gegend. Das machte sonst niemand im Dorf, dass er herumgefahren wäre mit den kleinen Kindern, die noch nicht gehen konnten. Die Oma hob sich einen Bruch dabei, weil sie das schwere Gipskind aus dem Zimmer hinaustragen und in den Leiterwagen heben musste, weil das Kind auch in keinen Kinderwagen passte mit dem großen, dicken Gips drauf, der ihm von den Hüften bis zu den Waden reichte. Mit dem Leiterwagen zogen sie durch das Dorf, die Oma und das Gipskind, und da war es kein Wunder, dass die Kleine bald in ganzen Sätzen reden konnte, denn beim Sitzen im Leiterwagen hatte sie Zeit zum Schauen und zum Zuhören, wenn die Oma ihr Geschichten erzählte von ihrer Kindheit, in der sie sieben Kinder gewesen waren. Die anderen fünf, die ihre Mutter auch noch bekommen hatte, waren gestorben. Das war damals so und es war fast schon ein Wunder, dass überhaupt sieben überlebt haben, die mussten damals zäh wie Katzen gewesen sein und brauchten sieben Leben, um Diphtherie, Kinderlähmung, Blutarmut, Wundstarrkrampf, Keuchhusten, Lungenentzündung und Hunger zu überstehen.

Schön in Ruhe lassen das Kind, meinte die Mutter, damit es gut wächst und gedeiht, wie der Salat im Garten, den lässt man auch in Ruhe. Wenn es aus dem Spital kommt, ist es immer ganz dürr und krank. Da ist es am besten, man gibt ihm zu essen und schaut, dass es die restliche Zeit schläft, weil es sonst ja nichts tun kann außer husten und schnofeln, wenn es nicht einmal gehen kann und auch für nichts nützlich ist, dieses Kretinl.

Da hatte man mit dem Buben schon mehr Glück. Der war gesund und schon als kleiner Racker zu gebrauchen, um im Stall beim Ausmisten zu helfen und die Kühe zu melken. Beim Mädel nutzte das ganze Schlafenlegen nichts. Auch nicht das Schreienlassen. Wenn die Mutter draußen bei der Arbeit war, hörte sie die Plärrerei sowieso nicht. Aber die Oma hörte sie, und sie holte die Kleine heimlich heraus aus dem Elternschlafzimmer und beruhigte sie, auch wenn die Mutter dann schimpfte mit ihr, dass nie etwas Gescheites werden würde aus der Kleinen, wenn sie nicht ein bisschen abgehärtet würde, denn verzärtelt sei sie ohnehin schon worden durch die Krankheit. Sie habe fast von Anfang an eine Sonderbehandlung bekommen, und jetzt könne man sehen, was man davon habe.

Frech ist sie geworden und viel zu viel redet sie für ihr Alter. Und sie fragt so viel und schnappt auch immer zurück, wenn man ihr sagt, dass sie still sein soll oder aufhören mit der ewigen Fragerei. Wenn der Vater sagt, sie soll den Mund halten bei Tisch, dann sagt sie doch glatt: »Nein, ich halte ihn nicht.«

Und wenn der Vater sagt: »Dann kriegst du eine hinten drauf!«, dann sagt die Kleine: »Ich halte ihn trotzdem nicht. Halte ihn doch selber.«

Da muss sich dann niemand wundern. Der Vater hat eh eine Eselsgeduld, wo ihm schon der ganze rote Zorn mitten im Gesicht steht. Er droht ihr ein drittes Mal, und dann schlägt er zu, fester, als er will, und bald liegt die Kleine auf dem Boden und schreit: »Ich halte ihn trotzdem nicht!«

Da tritt der Vater zu, zuerst in die Beine und bricht sie beinahe, wo sie doch vorher so mühsam mit Gips zusammengehalten wurden. Und dann in den Bauch. Und die Kleine schreit: »Und wenn du mich erschlägst, ich halte ihn trotzdem nicht!«

Da würde ihr der Vater am liebsten den Mund eintreten mit seinen Füßen, wen wundert’s, aber die Großmutter geht dazwischen und schreit: »Wenn du so weitermachst, bringst du sie noch um!«

Da kommt er langsam wieder zu Sinnen und lässt ab von der Kleinen, während die Mutter meint, die hätten sie notwendig gehabt. Zuerst hätten sie alles getan, damit ein Mensch wird aus diesem verkrüppelten Kind, und dann möchte man es am liebsten umbringen, weil so ein Teufel geworden ist aus ihm.

Der Vater sitzt derweil auf seinem Platz am Stubentisch und weint. Er nimmt die Kleine, die gar nicht weint, auf den Schoß, drückt sie so fest an sich, dass die Kleine fast keine Luft mehr bekommt und sagt: »Warum machst du mich so zornig, Kleine? Ich könnte jetzt sterben vor Wut, dass ich so grob zu dir war.«

Und dann weint er, und die Kleine streicht ihm über dem Kopf und sagt: »War nicht so schlimm. Tut gar nicht mehr weh. Wird schon wieder gut!«

Den Jähzorn hat er von seinem Vater, sagte die Oma zur Kleinen. Der hat auch zugeschlagen, bevor er hingeschaut hat.

Später werden die Oma und die Kleine zusammen im Bett liegen, Kopf an Kopf mit den Eltern, die im Nebenzimmer schlafen, nur durch eine Wand getrennt, und sie werden lange Rosenkränze beten, immer wieder, bis sie müde sind, so müde, dass sie einschlafen beim Beten. Und all diese Rosenkränze beten sie für den Opa, den verstorbenen Mann der Oma, weil er sie so schlecht behandelt hat zu seinen Lebzeiten, damit er trotzdem in den Himmel kommt.

Die Kleine merkte recht früh, dass sie sich auf die Eltern nicht verlassen konnte. Das fing schon an mit der Christkindlüge und der Storchenlüge und ging dann weiter mit der Ovomaltine- und mit der Bruderlüge und hörte nie mehr auf. Zu Weihnachten musste die Kleine hinausgehen, wenn das Christkind hereingekommen war in die Stube. Und dann war der Christbaum da, er stand auf einem Tisch, den das Christkind auch noch hineingestellt hatte, denn sonst stand dieser Tisch im Schlafzimmer der Eltern. Das Kind stellte sich vor, wie viel Arbeit es für das Christkind gewesen war, dass es erst den Tisch abräumen und vom Schlafzimmer der Eltern in die Stube tragen musste, das kleine, zarte Christkind, das eh schon den Baum und die Geschenke schleppen musste wie ein Tragesel. Die Kleine hätte ihn keinen Zentimeter verschieben können, auch wenn nichts draufgestanden wäre, und das arme Christkind musste ihn vom Zimmer der Eltern bei der Tür hinaus-, oder beim Fenster, wer weiß das so genau, und dann beim Stubenfenster wieder hereinbringen, wo das Fenster doch viel zu klein war für den großen Tisch. Und als die Kleine wieder hineindurfte vom Großmutterzimmer in die Stube, war der Vorhang ein bisschen auf die Seite geschoben, weil es das Christkind eilig gehabt hatte und den Vorhang nicht gescheit zugezogen hatte, als es weitergeflogen war zu den anderen Häusern und den anderen Kindern, sagte die Mutter.

Der Kleinen tat das Christkind leid, weil es so viel arbeiten musste zu Weihnachten, zum Glück hatte es Flügel, denn wenn es so schlecht hätte gehen können wie das Gipskind mit seinen X-Beinen und den schlecht sitzenden Hüften, dann wäre es wohl nicht fertig geworden mit der Arbeit, und die anderen Kinder hätten am Heiligen Abend durch die Finger geschaut statt auf einen leuchtenden Christbaum.

So viele Gedanken machte sich die Kleine über das arme Christkind, und lieber hätte sie auf den Christbaum und auf die Geschenke verzichtet, als dass sie gewollt hätte, dass das Christkind so schwer arbeiten muss. Dann wären ihre Ängste und Sorgen für nichts gewesen, als sie in der Schule ausgelacht wurde, weil sie noch immer ans Christkind glaubte, während die anderen schon längst wussten, was zu Weihnachten wirklich gespielt wurde. Die Kleine bestand darauf, dass die Christkindgeschichte stimmte, weil die Eltern sie doch nicht anlügen würden. Und als sie die Mutter fragte, wie das denn sei mit dem Christkind, lachte die Mutter genauso wie ihre Freundinnen in der Schule und sagte, sie hätte nicht gedacht, dass ihr Kind so dumm sei und so lange an das Christkind glaube, sie habe immer gedacht, die Kleine sei gescheit, weil sie schon so früh habe reden können, und tue nur vor den Eltern so dumm, damit sie möglichst lange viele Geschenke bekäme.

Die Kleine hatte sich eine Schwester gewünscht. So eine wie ihre jüngere Cousine Almut, eine Schwester, mit der sie dann immer zusammen sein könnte, nicht nur in den Ferien. Der große Bruder war nämlich viel zu groß und zu alt, der war nicht geeignet zum Reden und zum Spielen.

Die Mutter sagte, den Wunsch nach einer Schwester könne sie ihr nicht erfüllen, da müsse sich die Kleine schon selber drum kümmern, dass sie noch zu einem Geschwisterchen komme. Sie müsse jeden Abend draußen ein Sackerl Zucker auf das Fensterbrett stellen, dann käme der Storch. Er würde den Zucker mitnehmen und ein Putzerl dafür herbringen und es statt des Zuckers aufs Fensterbrett legen.

Jeden Morgen ging die Kleine als Erstes zum Fenster schauen, und immer war der Zucker weg, und nie war ein Putzerl da. Sie dachte, vielleicht versteht der Storch nicht, was sie will, deshalb legte sie einen Brief dazu. Der Brief war am nächsten Morgen auch weg, aber Putzerl war noch immer keines da. Da schnitt sie aus dem Quelle-Katalog Putzerln aus und legte jeden Tag eines zum Sackerl mit Zucker dazu, weil sie dachte, vielleicht kann der Storch nicht lesen, und immer war das Katalogputzerl weg, aber nie lieferte der Storch ein echtes dafür. Sie bekam eine Wut auf die Störche, bis sie wieder einmal im Krankenhaus war und im Zimmer mit einem älteren Mädchen lag, dem sie erzählte, dass der Storch immer den Zucker abholte, aber nie ein Baby dafür brachte. Und das Mädchen lachte sie aus und sagte, dass ihr der Storch nie ein Baby bringen würde, weil er das gar nicht könne. Der könnte höchstens ein Storchenbaby bringen. Das Menschenbaby komme von der Mutter und vom Vater, die ihre Lulus so lange zusammenstecken, bis die Mutter einen Bauch bekommt, der immer größer und größer wird. Und bevor er platzt, kommt das Baby aus dem Lulu heraus, genau dort, wo vorher das Lulu vom Vater hineingeronnen ist. Und da musste die Kleine lachen über den Unsinn, den ihr die Größere erzählte. Wie sollte denn aus dem kleinen Lulu der Mutter so ein großes Baby herauskommen? Das sollte ihr die Größere einmal erklären.

Das sei wie bei den Viechern, meinte die Größere.

Dann solle sie einmal schauen, wie das sei bei einer Sau, meinte die Kleine. Die Sau sei riesengroß, und die Ferkel, die bei ihr herauskämen, seien kaum größer als ein Kinderfuß. Wenn das stimmen würde, was die Größere meine, dann müssten die Babys so klein wie frisch geworfene Ferkel sein, oder noch kleiner, und warum das Zusammentun der Lulus dafür notwendig sein sollte, verstand die Kleine noch weniger.

Aber als sie wieder daheim war vom Krankenhaus, redete sie kein Wort mit der Mutter, und Zucker stellte sie auch keinen mehr aufs Fensterbrett und schnitt auch keine Putzerln mehr aus dem Quelle-Katalog heraus. Vielleicht war doch was dran an dem, was die Große ihr im Krankenhaus erzählt hatte. Und als sie nicht mehr daran glaubte, dass der Storch ihr eine Schwester bringen würde, holte sie eines der kleinen Ferkel aus dem Saustall, zog ihm ein Puppenkleid an und faschte seine Hinterhaxerln ein, als wären sie gegipst. So konnte es nicht davonlaufen. Sie legte das kleine Schwein in ihren Puppenwagen und fuhr mit ihm im Dorf herum, als wäre es die kleine Schwester.

Die Kleine wollte nie Milch trinken, dabei hätte sie das Kalzium dringend gebraucht zur Stärkung ihrer schwachen Knochen. Aber im Schwarz-Weiß-Fernsehen sah sie immer die Werbung für Ovomaltine und meinte, die würde ihr auch schmecken. Die Mutter sagte, sie habe Ovomaltine gekauft und würde der Kleinen eine aufgießen, wenn sie wolle. Die Kleine wollte das Packerl sehen, aber die Mutter zeigte es nie her und sagte, wenn ich es dir zeige, dann isst du das Pulver ohne Milch auf. Anders als beim Bensdorp-Kakao, den die Mutter stehen lassen konnte, weil das braune Pulver sowieso bitter schmeckte und erst mit Zucker und Milch angerührt werden musste. Immer ist die Mutter mit der heißen Milch in die Speisekammer gegangen und hat das Getränk dort zubereitet. Und die Ovomaltine, mit der sie herauskam, war gelb und süß. Das Kind hätte so gerne einmal vom Pulver gekostet, aber nie, nie zeigt die Mutter es ihr.

Als sie später einen Farbfernseher bekamen, sah die Kleine, dass Ovomaltine nicht gelb, sondern braun ist, und die Mutter gab zu, dass sie der Kleinen eine heiße Milch mit einem verquirlten Eidotter und Zucker als Ovomaltine angedreht hatte.

Die Mutter kaufte auch immer Korona-Kaffee. Das war ein Feigenkaffee mit Malz, der in einem rot-weiß karierten Papiersack verpackt war. Ganz unten drin war immer eine Figur aus Plastik versteckt, die die Kleine unbedingt haben wollte. Bei jeder neuen Packung flehte sie die Mutter an, sie möge den Papiersack doch auf den Kopf stellen und auf der verkehrten Seite aufmachen, aber die Mutter ließ sich nie breitreden und meinte immer nur, die Kleine werde wohl warten können. Aber die Kleine konnte nicht warten, und immer am Abend, wenn die Mutter zur Stallarbeit ging, bohrte sie mit einem großen Löffel im gepressten Malz und verschüttete das halbe Pulver, das so aufgelockert sowieso nicht mehr in den Papiersack gepasst hätte. Die Mutter merkte natürlich sofort, was die Kleine angestellt hatte, weil der ganze Schiffboden in der Stube sandig war von den kleinen Körnern. Jedes Mal watschte sie die Kleine ab, wie es sich gehörte, links und rechts auf die Wange, dass es nur so patschte, aber die Kleine muckste nicht, sie nahm die Watschen in Kauf für die neue Figur, die sie zum Spielen aus dem Pulver ausgegraben hatte. Ein wildes Tier wie einen Löwen, eine Giraffe oder ein Nashorn für den Zoo, oder Ritter mit Schwertern, Indianer mit Pfeil und Bogen, oder Sheriffs mit einem Colt. Die menschlichen Figuren waren meist in einem Zinnoberrot gehalten, die wilden Tiere in einem Malzkaffeebraun.

Wenn die Mutter Brot buk, durfte niemand vom frischen, duftenden Laib ein Stück abschneiden, solange vom alten Brot noch etwas vorhanden war. Am nächsten Tag schmeckte das frisch gebackene Brot aber auch nicht viel anders als das altbackene, aber es war ein Prinzip der Mutter, dass immer das alte zuerst gegessen werden musste. Erst wenn es weg war, gab es das frische, das dann auch schon alt war.

Die Mutter führte ein strenges Regiment über Kaffee und Brot, aber manchmal, wenn das neue Brot zum Auskühlen in der Speis lag und die Mutter nicht im Haus war, weil sie im Garten noch Unkraut jätete oder den aufgeschossenen Salat für die Hühner ausstach und klein schnitt, kam es vor, dass sich alle anderen in die Speis schlichen und ein Stück vom frischen Brot herunterrissen. Dann standen der Vater, der Bruder und die Kleine gemeinsam in der Speis und mampften das frische, dampfende Brot, bis kaum mehr etwas davon übrig war. Sie lachten dabei, weil sie schon wussten, welch ein Gezeter die Mutter veranstalten würde, sobald sie es bemerkte. Sie ärgerte sich, weil vom frischen Brot immer mehr gegessen wurde als vom alten, und wenn der Vater meinte, sie könnte ja gleich mehr Brot auf einmal backen, sagte die Mutter, er habe keine Ahnung, wie anstrengend und zeitaufwendig das Kneten sei.

Die Mutter war streng und hart, zu hart für ein verweichlichtes Krankenhauskind. Zum Glück hatte die Kleine die Großmutter, bei der sie schlafen durfte, nachdem der Großvater gestorben war. Zur Mutter hatte sie nie ins Bett dürfen, weil die ihren Schlaf brauchte. Zum Vater hätte sie jederzeit kommen können, aber das war der Mutter auch nicht recht, weil die Kleine im Schlaf strampelte und wie wild auf sie hintrat im Ehebett.

Solange der Großvater noch lebte, musste die Kleine bei den Eltern im Zimmer in einem Gitterbett schlafen, und sie pinkelte oft ins Bett, weil sie träumte, sie gehe auf den Topf, und dann ließ sie es rinnen und wachte auf, weil alles warm und feucht war unter ihr. Wenn sie dann die Mutter weckte und ihr sagte, was passiert war, gab es ein paar Arschfeigen auf den blanken nassen Hintern, und die Mutter zeterte herum, was sie alles zu waschen hat, und der kleine Nichtsnutz macht ihr nichts als Arbeit, und seit er auf der Welt ist, hat er nichts als Arbeit gemacht mit seinen verkrüppelten Beinen und seinem verkrüppelten Kopf, in dem nur dumme Gedanken drinnen sind, und nicht einmal zur Arbeit taugt das Gfrast, weil es so ungeschickt ist. Wer nicht rechtzeitig gehen lernt, bleibt ein Hinderling, der kann nie mehr richtig zupacken im Leben.

Der nächtliche Arschbackenstreich und der Wortschwall der Mutter waren anstrengend für die Kleine, und sie sann nach einer anderen Lösung, wenn sie im Traum auf dem Topf saß. Im Schlafzimmer gab es keinen Ofen, aber jeder schlief mit einer Heizmatte im Bett. Die Kleine hatte auch so ein wärmendes Unterbett und wenn in der Nacht der Topftraum kam und die Matratze der Topf war, rief sie bald nicht mehr nach der Mutter, sondern langte nach dem Schaltknopf der Wärmematte, und sie ließ das Wärmebett so lange eingeschaltet, bis alles wieder trocken war.

Und wenn die Mutter nach mehrmaligem Einnässen die gelben Flecken sah und roch, dann sagte die Kleine, sie wisse von nichts, sie habe wohl alles verschlafen.

Mit dem Klogehen war es überhaupt so eine Sache. In der Nacht gab es den Topf, der wie eine Salatschüssel aus Email aussah, den die Kleine aber fast nie brauchte. Der Topf stand unter dem Elternbett und war nur für die kleinen Sachen erlaubt. Im Haus gab es kein Klo, dafür gab es draußen zwei davon. Eines hinter dem Schweinestall, komplett aus Holz, aber da waren die einzelnen Bretter schon so geschrumpft, dass die Seiche zwischen den Ritzen vorne wieder herausgespritzt ist, wenn man sich oben auf das Loch draufgesetzt hat. Und dann waren die Beine ganz nass und haben gejuckt von dem vielen Seichsalz drauf. Das andere Klo war im Wirtschaftsgebäude im Hof, es war gemauert und hatte nur das Sitzbrett aus Holz und sogar einen Deckel, damit es nicht so heraufstank aus der Jauchengrube. Dorthin ging die Kleine lieber, aber Angst hatte sie immer, dass nicht nur ihre Wurst, sondern sie als Ganze hinunterfallen könnte durch das Loch und in die stinkende Grube hinein. Deshalb suchte sie sich für die kleinen Sachen einen anderen Platz, unter den Büschen hinter dem Haus, und weil sie dort immer auf den gleichen Platz ging, entstand von ihrem Strahl bald ein Loch in der sandigen Erde. Jedes Mal füllte sie das Loch auf zu einem kleinen See mit ihrem gelben schaumigen Strahl. Wenn sie größer würde und das Loch immer weiter aushöhlte, würde einmal ein großer See daraus werden und im Sommer könnte sie dann hinter dem Haus schwimmen gehen in die schaumgekrönten Wellen.

Dem Vater machte es nichts aus, auf dem stinkenden Klo zu sitzen. Er sagte, es stinkt nicht, wenn er draufsitze, weil er mit seinem Trumm Hintern sowieso das ganze Loch abdecke wie ein Abortdeckel. Er ließ die Tür auch immer sperrangelweit offen, weil er mitkriegen wollte, was sich so tat im Dorf, wenn er auf seinem Thron saß.

Tito, der Jagdhund, der so hieß, weil der Vater nach dem Krieg von den Partisanen gefangen genommen worden war und jahrelang Steinmauern in Jugoslawien hatte bauen müssen, saß bei ihm, er hatte die Vorderpfoten auf dem Schoß des Vaters und dort saßen die beiden stundenlang und schauten auf die Straße. Der Vater winkte, wenn jemand auf der Dorfstraße vorbeifuhr, den er kannte. Manche fuhren auch in den Hof ein, wenn sie den Vater auf seinem Thron sitzen sahen, und wechselten ein paar Worte mit ihm, aber der Mutter war es peinlich, dass der Vater nicht herunterstieg von seinem Thron, auch dann nicht, wenn es der Bürgermeister war oder der größte Bauer aus dem Nachbardorf.

Wenn es nichts zu schauen und nichts zu reden gab, dann griff der Vater nach der Zeitung, die nach dem Lesen immer aufs Häuschen gelegt wurde. Das war die einmal wöchentlich erscheinende »Bezirksrundschau«, wo alles drinnenstand, was man durch den Dorftratsch meist sowieso schon wusste. Oft waren der Pfarrer und der Bürgermeister abgebildet, oder einer aus dem Dorf, dem man zum Geburtstag gratulierte. Nach dem Lesen riss der Vater genüsslich eine Seite heraus aus der Zeitung und wischte sich den Allerwertesten mit dem Gesicht des Bürgermeisters oder des Pfarrers ab.

Tito war immer beim Vater, auf Schritt und Tritt. Nur wenn der Vater nicht zu Hause war, ging er zur Kleinen und spielte mit ihr. Wenn die Mutter ihn aber rief, lief er zu ihr, und wenn der Bruder ihn rief, dann ging er zu ihm und hörte nicht mehr auf die Kleine. Aber wenn der Vater grad einen Wutanfall hatte, auf den Bruder oder auf die Kleine losging, dann stellte Tito sich dazwischen und knurrte sogar den Vater an und beschützte die Kinder vor ihm.

Wenn die Großmutter den Hund rief und die Kleine auch, dann lief er zwischen den beiden hin und her, als würden sie ihn an einer unsichtbaren Leine ziehen.

Die Großmutter war kränklich, sie hatte es mit dem Herz und musste ständig herzstärkende Medikamente einnehmen. Aber trotzdem starb der Großvater vor ihr, von heute auf morgen, obwohl er ein starkes Herz hatte und eine kräftige Hand, die ihm immer wieder auskam, wie ein Kalb aus der Box, das dann frei auf der Wiese herumspringt und Schaden anrichtet im hohen Gras.

Die Kleine stellte sich dann vor, wie die Hand des Großvaters herumlief, als wäre sie ein Fuß, ohne den Großvater dran, und wie er versuchte, sie einzufangen, und immer wieder lief sie ihm davon, und er hinterher, und immer wieder haute sie wo drauf, auf die Kühe und Kälber im Stall, wenn sie nicht ruhig genug standen beim Einfüttern, oder auf Tito, wenn er stiften war und vor lauter schlechtem Gewissen wie eine Schildkröte heimkroch von seiner Ausbüxerei, oder auf die Oma, weil sie ihm nicht schnell genug eine Wärmeflasche gemacht oder einen Krug Most aus dem Keller geholt hatte.

Die Kleine fragte sich, warum er die Hand nicht anband an seinen Körper, wenn sie ihm so leicht auskam. Und wenn die Kleine ihr Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel auf dem Tisch ausgebreitet hatte, mit dem sie allein spielte, und der Großvater sagte, sie solle Platz machen, er wolle Zeitung lesen und die Kleine antwortete, er solle doch woanders hingehen mit seiner Zeitung, zum Beispiel aufs Klo, der Vater lese dort auch immer am liebsten, dann antwortete der Großvater: »Warte nur, mir kommt gleich die Hand aus«, und sie erwiderte: »Bind sie doch an, wenn sie dir dauernd auskommt.« Und da war es auch schon zu spät zum Anbinden, da war sie ihm längst ausgekommen, flog davon und landete auf der Wange der Kleinen. Die Wange brannte dann und war ganz rot, und die Kleine überlegte sich, wie man die Hand vom Opa festbinden könnte, wie den Hund an die Kette, damit sie nicht dauernd stiften gehen konnte.

Als der Opa gestorben war, bahrte man ihn im Schlafzimmer auf. Vorher war der Nachbar gekommen und hatte ihn gewaschen, damit er leichter in den Himmel kam, befreit vom schweren Dreck, richtig sauber, nicht dass er nach Kuhstall stank, wenn er dort oben anklopfte an die große Tür. Und sein Sonntagsgewand zog er ihm an, denn wie würde das ausschauen, wenn er in der blauen Arbeitsmontur mit der umgebundenen Pfoad vor den Herrgott treten würde.

Die Kleine musste draußen bleiben vor der Schlafzimmertür und hörte nur das Stöhnen und Ächzen, so schwer musste es gewesen sein, dem Großvater ein ordentliches Gewand anzuziehen. Sie taten drinnen geheimnisvoll herum, fast wie zu Weihnachten beim Christkind, und die Kleine dachte sich, wer weiß, ob das stimmt mit dem Waschen und Anziehen, vielleicht machen sie ganz etwas anderes mit dem Großvater, und ihr erzählen sie das mit dem sauber Herrichten.

Die Großmutter war auch drinnen beim Großvater, und die Kleine stellte sich vor, dass der Nachbar und die Großmutter den Großvater komplett auszogen und ihn anschauten, ohne dass sich der Großvater wehren konnte, dass er nackt daliegen musste, während ihm der Nachbar den Hintern und das Lulu sauber machte, und die Großmutter schaute vielleicht auch hin und schaute sich einmal genau an, wie das so aussah bei einem Mann. Die Kleine hätte sich das auch einmal gerne angeschaut, weil sich in der Familie ja nie jemand auszog vor dem anderen, aber weil sie nicht schauen durfte, schämte sie sich stellvertretend für den Großvater, der sich selber ja nicht mehr schämen konnte, nachdem er gestorben war.

Als alles fertig war, durfte die Kleine hinein ins Schlafzimmer, das zu einem Aufbahrungszimmer geworden war. Der Großvater lag in seinem Bett im Sonntagsanzug und mit einem Tuch um den Kopf, als würde er sich sonst verkühlen. Aber das Tuch war verkehrt herum gebunden, mit dem Knoten auf dem kahlen Kopf statt unter dem Kinn. Das sah so komisch aus, dass die Kleine lachen musste, und am liebsten hätte sie laut herausgelacht, denn einen Mann mit Kopftuch hatte sie noch nie gesehen und schon gar nicht mit einem verkehrt herum gebundenen. Da hätte der Großvater schön geschaut, wenn er sich damit hätte sehen müssen. Aber seine Augen mit den großen, schweren Lidern waren geschlossen, als würde er schlafen, und die Hände hatte er gefaltet, als würde er beten. Zwischen die beiden Daumen hatten sie ihm auch noch einen Rosenkranz gelegt. Dabei war der Großvater nie in die Kirche gegangen, er sagte immer, die Großmutter bete mindestens für zwei. Er ging sonntags immer nur ins Wirtshaus und die Großmutter musste sich allein auf die Weiberseite in der Kirche setzen. Wie Aussätzige saßen die Weiber dort, die keinen Mann hatten oder keinen, der mit ihnen mitging, denn die Frauen, die einen Mann hatten, der auch mit ihnen in die Kirche ging, durften sich mit ihm auf die Männerseite setzen. Und die Frauen auf der Männerseite saßen ganz aufrecht neben ihren Mannsbildern und schauten hochnäsig hinüber auf die Weiberseite. Die Frauen auf der Weiberseite duckten sich und schauten verstohlen hinüber auf die Männerseite und waren neidisch, weil sie auch gerne einen sitzen gehabt hätten, neben sich in der Kirchenbank.

Nach der fertigen Aufbahrung durfte die Kleine ins Zimmer gehen so oft sie wollte. Immer wieder ging sie hinein und schaute auf die gefalteten Hände des Großvaters. Je länger sie hinschaute, umso mehr kam es ihr vor, dass sich die Hände bewegten, und die Kleine bekam Angst, dass dem Großvater die Hand auskommen könnte, wenn er an die Himmelstür klopfte mit seinen knochigen Fingern, und dann wären sie dort vielleicht nicht so schnell mit dem Aufmachen, wie es der Großvater gewohnt war. Am Ende würde er auch dem Himmelvater eine auflegen mit der ausgekommenen Hand, und der würde die Tür dann natürlich wieder zuschlagen vor der Nase des Großvaters, und dann bliebe ihm nur mehr die Höllentür, an die er anklopfen könnte, und die ganze Beterei der Großmutter wäre umsonst gewesen.

Die Kleine ging ganz nah zum Großvater hin und wickelte ihm den Rosenkranz ganz fest um die gefalteten Finger und machte noch einen Knoten zum Schluss, damit ihm die Hand auch sicher nicht auskommen konnte, wenn ihm etwas zu lange dauerte im Himmelreich.

Am Abend kamen die Nachbarn und Verwandten und beteten in der Stube den Rosenkranz, und die Cousine der Kleinen, die Almut, kam auch mit ihren Eltern. Beim Beten saßen die Kinder nebeneinander, und die Kleine stellte sich vor, wie das wäre, wenn sie allen die Bethände zusammenbinden würde mit einem Rosenkranz, und wenn sie den Rest ihres Lebens so herumlaufen müssten und ihnen nie mehr eine Hand auskommen könnte und sich kein Kind mehr fürchten müsste vor den Eltern und Großvätern. Da musste sie lachen, und die Almut lachte mit, obwohl sie gar nicht wusste, warum die Kleine gelacht hatte, und die Kleine musste noch mehr lachen, weil die Almut mitgelacht hatte, obwohl sie nicht wusste, warum die Kleine lachte, und die beiden Kinder lachten, dass es die kleinen Körper nur so schüttelte und bog und ihnen die Tränen in die Augen schossen vor lauter Lachen. Die Mutter schaute die Kinder mit bösen Augen an, aber es nützte nichts, sie konnten nicht mehr aufhören zu lachen, während die anderen ganz ernst dreinschauten und den Rosenkranz herunterratschten, und der Vorbeter eine Perle nach der anderen zwischen Daumen und Zeigefinger durchschob auf der Kette in seiner Hand.

Die Kleine spürte, wie es die Almut neben ihr rüttelte und schüttelte, und auf der anderen Seite saß die Großmutter, und auf einmal spürte die Kleine auch auf dieser Seite ein Rütteln, und sie schaute hinüber und sah, dass es die Großmutter auch durchbeutelte, und sie merkte, dass die Großmutter auch lachte und nicht weinte, als ihr die Tränen über das Gesicht rannen. Da musste sie noch heftiger lachen und die Mutter wurde wütend und packte die Kleine fest an der Hand und stieß sie hinaus aus der Stube, am liebsten hätte sie ihr auch noch einen Tritt gegeben, aber weil sie angesichts des Todes vom Großvater traurig sein sollte und nicht wütend, ließ sie es bleiben mit der Treterei, und die Mutter der Almut packte ihren bösen Lachfratz auch fest am Arm und bugsierte ihn ebenfalls hinaus aus der guten Stube.

Draußen konnten sie sich nicht mehr zurückhalten, sie prusteten schallend los, so laut, dass man es bestimmt bis in die Stube hinein hören konnte. Sie wischten sich die Tränen aus dem Gesicht und gingen in das Schlafzimmer, das nun ein Aufbahrungszimmer war. Dort mussten sie weiterlachen, weil der Großvater so komisch dalag mit den gefesselten Händen und dem verkehrt gebundenen Tuch um den Kopf. Die Kleine zeigte der Almut, dass sie den Großvater vorbereitet hatte für das Himmelreich mit den zusammengebundenen Fingern und die Almut erschrak und fragte: »Und wenn sie draufkommen, was du gemacht hast?«

»Dann kommt ihnen halt auch wieder einmal die Hand aus«, antwortete die Kleine.

Warum sie keine Angst vor den Watschen habe, wollte die Cousine wissen. »Weil man dann alles tun kann, was man möchte«, gab die Kleine zur Antwort.

Später, nach dem Beten, und nachdem alle noch Wein getrunken und Weißbrot gegessen hatten, ging die Großmutter in ihr Schlafzimmer und legte sich neben den toten Großvater. »Hab ich ihn lebendig neben mir ausgehalten, wo er mich hat hauen können, werde ich ihn tot auch neben mir aushalten, bis er in die Grube kommt, wo er mir nichts mehr tun kann.«

Dass er ihr jetzt schon nichts mehr tun konnte, weil sie ihm die Hände zusammengebunden hatte, das sagte ihr die Kleine aber nicht.

Für das Begräbnis kam eine Kutsche mit zwei Pferden in das Dorf. Der Großvater wurde in den mitgebrachten Sarg gelegt, der Deckel wurde draufgeschraubt und der Sarg auf den Wagen gelegt, den die Pferde zogen. Auf den Sarg wurden noch alle Kränze draufgepackt, die von den Leuten ins Haus gebracht worden waren, mit großen schwarzen und goldenen Schleifen und letzten Grüßen drauf. Der Vater, die Tante und die Großmutter schluchzten gleichzeitig laut auf, als hätten sie es geübt wie ein Kirchenlied, als der Sarg von den starken Männern im Dorf auf den Wagen geladen wurde. Als die Kutsche losfuhr, ging die Großmutter in einem kohlrabenschwarzen Gewand, das sie extra für das Begräbnis gekauft hatte, allein hinter dem Sarg her. Um den Kopf hatte sie auch ein schwarzes Tuch gebunden, aber zum Glück mit dem Knopf unterm Kinn und nicht verkehrt herum wie beim Großvater. Hinter ihr gingen die Enkelkinder und in der nächsten Reihe der Vater und die Mutter, die Tante und der Onkel. Die Buben mussten zwischen den Mädchen gehen, damit die Rotzlöffel nicht zu kichern anfingen auf dem langen Weg in den Markt hinein, wo in der Kirche noch ein Gottesdienst für den Verstorbenen abgehalten wurde, bevor es ans Vergraben ging.

Als sie die Hauptstraße überquerten, musste der ganze Verkehr stehen bleiben und warten, sogar die großen Lastwagen, und die Kleine kam sich sehr wichtig vor, weil sie den Verkehr aufhalten durften mit dem Leichenzug, und die Kleine war sehr beeindruckt, dass ein Toter so wichtig ist, dass er die Lebenden aufhalten darf. Heiß war es, weil sie so lange gehen mussten auf der asphaltierten Straße, und der Kleinen taten bald die nach innen gebogenen Beine weh. Dem Nachbarn hinter ihr war es vielleicht auch schon zu lang, weil er zu reden anfing, während der Vorbeter seinen Betsatz aufsagte. Der Nachbar erzählte vom fetten Schreiner, der über hundert Kilo gewogen hatte, als er starb, und weil es damals so heiß war, ging der Schreiner im Sarg auf wie ein Krapfen auf der Reiter, und als man ihn in der Kirche abstellte, rann links und rechts der Leichensaft vom Schreiner heraus, wie die Marillenmarmelade beim Krapfen, weil ihn die Hitze so aufgetrieben hatte, dass es den Sarg sprengte. Da half das ganze Zunageln nichts.

In der Kirche war es angenehm kühl, und weil sich der Vater ausnahmsweise auch einmal in die Kirchbank gesetzt hatte, durfte die Kleine auch auf die Männerseite, sonst musste sie mit der Mutter oder der Großmutter immer auf der Weiberseite sitzen. Beim Hineinsetzen in die Bank hatten die Mutter der Kleinen und die Mutter der Almut nicht aufgepasst, und so kamen die beiden Cousinen nebeneinander zu sitzen. Während der Pfarrer etwas über das Leben des Großvaters erzählte, der in der Mitte vor dem Altar lag, hob sich in den Augen der Kleinen langsam der Sargdeckel und der Großvater blies sich auf wie ein Luftballon, bis er platzte, und dann quoll der Großvatersaft aus dem Sarg heraus und rann und rann und überschwemmte die ganze Kirche, bis alle mit dem Leichensaft vom Großvater hinausgeschwemmt wurden aus dem heiligen Raum, samt dem Pfarrer, der grad so fromm dreinschaute, mit ganz nach oben verdrehten Augen, während er das Kreuzzeichen machte. Die Kleine musste lachen, weil der Pfarrer nicht mehr stehen konnte bei so viel Leichensaft auf dem Boden, der seine Beine umspülte, und weil er nicht mehr reden konnte vor lauter Leichensaft, der ihm in den Mund rann. Und alle schwammen aus der Kirche hinaus, samt dem Großvater im Sarg, bis zum Friedhof hinaus, wo der Großvater automatisch in die Grube hineingespült wurde.

Die Kleine lachte in sich hinein, bis das ganze Kind bebte, und als sie auf die Seite schaute, sah sie den Bauch der Almut auch hüpfen, und zum Glück kamen der Kleinen gleich die Tränen, sie hielt sich die Hand vor den Mund, und aus den Augen spritzte es, als würde sie weinen wie eine Große und als könnte sie sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Die Almut tat auch, als würde sie weinen, und weil die beiden Cousinen wussten, dass sie lachten anstatt zu weinen, konnten sie nicht aufhören damit. Und wenn sie sich mit den Taschentüchern die Tränen aus den Augen wischten, schauten sie einander kurz an, dann ging es weiter mit der Lacherei.

Auf dem Friedhof wurde der Sarg auf zwei quer gelegten Brettern über das offene Grab gestellt. Die Bretter drückten sich tief in die beiden Lehmhügel ein, die der Totengräber aus dem Erdreich herausgeschaufelt hatte. Und noch ein Vaterunser wurde gebetet, und der Pfarrer erzählte etwas von Staub, der aus dem Opa werden würde. Das war auch so ein Unsinn wie die anderen Geschichten, die die Erwachsenen erzählten, denn in diesem speckigen Lehm konnte wohl kein Körnchen Staub aus dem Opa werden.

Dann hielt auch noch ein Nachbar aus dem Dorf eine Rede, welch ein guter Mensch der Opa gewesen sei, und früher, als er noch Bürgermeister gewesen sei, habe er sich um alle Leute im Dorf gekümmert. Und die Kleine dachte sich, der sollte lieber die Oma fragen, bevor er hier solche falschen Geschichten über den Opa erzählt. Denn wenn er so gut gewesen wäre, müsste die Oma nicht so viel beten für ihn. Als der Nachbar fertig war mit seinen Geschichten, nahmen die Männer zwei Stricke, die sie unter dem Sarg hindurchschoben. An den Stricken hielten sie den Sarg fest und zogen die Bretter heraus. Dann ließen sie ihn langsam hinunter ins nasse Loch, unten stand Wasser, und der Sarg klatschte auf dem Wasser auf. Wenn der Großvater vielleicht noch nicht ganz tot war, spätestens da unten wäre er ersoffen, und fast war die Kleine erleichtert, weil die Großmutter manchmal Geschichten erzählt hatte von früher, als es vorgekommen ist, dass man den Sarg und den Toten noch gefunden hat unten im Loch, wenn man wieder einmal aufgegraben hat, um eine neue Leiche nachzulegen. Und da soll es vorgekommen sein, dass der Tote Holzsplitter unter den Nägeln hatte, weil er am Sargdeckel gekratzt hatte, ganz zerraufte Haare hatte oder verkehrt herum im Sarg lag, obwohl man ihn mit dem Gesicht nach oben hineingelegt hatte. Oft hatte die Kleine gehört, wenn die Erwachsenen redeten, dass dieser oder jene Verstorbene sich im Grab umdrehen würde, wenn er dieses oder jenes wüsste oder noch erleben müsste, und dachte, der Tote war dann vielleicht doch nicht so tot und wusste dieses oder jenes und drehte sich im Grab um, damit die später beim Ausgraben wissen, dass er doch mehr gewusst hatte als die anderen glaubten, dass er wusste.

Als der Opa endlich unten war im Loch und im Lehmwasser herumschwamm in seinem Sargboot, ging jeder noch einmal hin und musste helfen, den Großvater einzugraben. Jeder nahm die Schaufel und warf einen Patzen Lehm auf den Sarg. Als die Kleine dran war, schaufelte sie fest, einmal, zweimal, dreimal, sie wollte besonders fleißig sein und den ganzen Sarg zudecken, aber der Vater nahm ihr die Schaufel aus der Hand und gab sie an die Almut weiter. Nicht, dass die Kleine alles wegschaufelte und für die anderen nichts mehr übrig blieb, aber als dann alle fertig waren mit der Schaufelei, war der Sarg noch nicht einmal ganz mit Erde bedeckt und trotzdem gingen alle weg zum Totenessen, wo die Wirtsleute schon mit der Leberknödelsuppe und dem Rindfleisch mit Semmelkren auf die Begräbnisgäste warteten.

Nach dem Begräbnis des Großvaters durfte die Kleine bei der Großmutter einziehen. Der Bruder hatte schon seit Längerem den Diwan in der Stube zum Schlafen bekommen und die Mutter freute sich, dass sie die Kleine auch hinausbekam aus dem Schlafzimmer.

Die Matratze vom Opa verbrannte die Großmutter hinter dem Wirtschaftsgebäude im Obstgarten. Ihre eigene Matratze legte sie auf die Bettseite des Großvaters. Die Kleine bekam eine neue und durfte sich auf die Bettseite legen, auf der die Großmutter bis dahin geschlafen hatte.

Sie solle die neue Matratze doch selber nehmen, sagte die Mutter, die Kleine würde sie in kürzester Zeit vollgebrunzt haben. Aber die Großmutter hörte nicht auf ihre Schwiegertochter und gab die nagelneue Matratze trotzdem der Kleinen.

Nun hatte die Kleine auch ein großes Bett wie die Erwachsenen und musste mit ihren sieben Jahren nicht mehr in dem viel zu kleinen Gitterbett schlafen, wo die Füße zwischen den Gitterstäben hinausragten, wenn sie sich ausstreckte.

Die Großmutter störte es zum Glück nicht, wenn die Kleine in der Nacht trat im Schlaf. Sie durfte sich immer ganz fest ankuscheln und die Oma erzählte lustige Geschichten aus ihrer Kindheit. Dass die Kinder im Sommer barfuß in die Schule gegangen waren, weil ein Paar Winter- und ein Paar Sommerschuhe zu teuer gewesen wären. Und wie gerne sie in die Schule gegangen war, weil sie zu Hause immer hatte arbeiten müssen. Die Wäsche mit der Hand waschen, und auf der Rumpel auf- und abziehen, weil es keine Maschine gab. Den Holzboden mit der Bürste schrubben, Holz hacken für den Herd, oder auf dem Feld helfen beim Heutrocknen oder beim Zusammentragen und es dann auf eine Holzharfe befördern. Es gab damals auch noch kein elektrisches Licht und kein Wasser im Haus. Das musste kübelweise aus dem Brunnen gepumpt und in die Stube gebracht werden. Auch die Kühe und Schweine im Stall hatten damals keine Tränke und mussten mit Eimern voll Wasser aus dem Brunnen versorgt werden.

Am liebsten hörte die Kleine aber Geschichten über die Zeit, als sie selber noch ein Baby gewesen war. Wie sehr sich die Großmutter darauf gefreut hatte, dass endlich ein Mädchen geboren wurde, nachdem ihr Sohn und ihre Tochter bis dahin nur Buben auf die Welt gebracht hatten. Und dann hätte die Kleine auch gleich so gescheit ausgesehen mit ihrem neugierigen, wachen Blick, und ganz feine Hände hätte sie gehabt, keine Abortdeckel wie die Buben und auch keine Patschhändchen wie die anderen Kinder. Und dass sie die Kleine immer heimlich herausgenommen hätte aus ihrem Bettchen und herumgetragen, während die Schwiegertochter auf dem Feld war und Maiskolben knickte oder Kartoffeln klaubte.

Im Zimmer auf dem Schubladenkasten hatte die Großmutter einen Gipsengel stehen. Dahinter hing ein ebenholzfarbiges Kreuz mit einem metallisch glänzenden Jesus an der Wand. Die Kleine nahm den Engel gerne in den Arm und wollte mit ihm spielen wie mit einer Puppe. Die Großmutter sagte, sie müsse sehr vorsichtig mit ihm umgehen, er sei sehr zerbrechlich, und wenn er kaputtgehe, könne er die Kleine nicht mehr beschützen. Als die Kleine das begriff und ihn ganz vorsichtig nahm, rutschte er ihr zwischen dem schmalen Arm und den Rippen durch und schlug auf dem Holzboden auf. Richtig geköpft hat ihn der Schlag und ein halber Flügel brach ihm auch ab. Die Kleine weinte, weil sie nun niemanden mehr hatte, der sie beschützen würde, aber die Großmutter zeterte nicht. Sie rührte einen Mehlpapp an, strich den Kleister auf den Hals des Engels und setzte den Kopf wieder drauf. Dort, wo es den Kleister am Hals herausgedrückt hatte, sah es nun aus, als würde der Engel eine Kette tragen, und er sah nach dem Halsbruch anders aus als davor. Sein Kopf war nun tiefer nach unten gebeugt, als wäre er traurig darüber, dass die Kleine ihn fallen gelassen hatte. Später dann, zur Erstkommunion, bekam die Kleine einen eigenen Engel als Bild, da waren zwei Kinder drauf, ein Bub und ein Mädchen, die über eine Holzbrücke gingen, auf der einige Bretter fehlten und die überhaupt sehr windschief in der Gegend stand, und darunter war ein reißender Fluss. Die Kinder hielten einander etwas ängstlich an der Hand, und der Engel stand dreimal so groß wie die Kinder hinter ihnen. Er hatte Mordsflügel, wie ein Riesenchristkind, und leitete die Kinder mit ausgebreiteten Armen über die Brücke, ohne dass sie bemerkten, dass jemand hinter ihnen stand oder ging. Die Kleine hatte das Bild über ihrem Bett hängen und fragte sich oft, wer die Kinder wohl waren und wohin sie gehen mussten so mutterseelenallein. Waren es Hänsel und Gretel, die versuchten, den Weg nach Hause zu finden? Oder hatten sie einer alten Tante oder Großmutter etwas zu essen und zu trinken gebracht und waren wieder auf dem Heimweg? Oder mussten sie zu irgendwelchen Verwandten ziehen, weil die Eltern gestorben waren? Aber dann hätten sie vielleicht mehr Gepäck dabei gehabt, einen Rucksack vielleicht, oder einen Koffer, und nicht nur ein Körbchen, das das Mädchen trug wie Rotkäppchen, wo vielleicht Wein und Kuchen drinnen war.

Manchmal verließ die Großmutter die Kleine, dann ging sie zur Tochter, der Mutter von der Almut, in die Stadt, und blieb dort ein paar Wochen, bis sie wieder zurückkam vor lauter Sehnsucht nach der Kleinen. Die Almut hatte in dem großen schönen Haus, das die Tante und der Onkel gebaut haben, ein eigenes Zimmer und wollte nicht bei der Großmutter im Bett schlafen. Die Tante und der Onkel hatten ein Glasereigeschäft in der Stadt, mit einer Werkstatt und einem Verkaufsladen, wo es feine Kristallgläser und zartes Porzellan zu kaufen gab.

In den Ferien durfte die Kleine auf Besuch kommen und mit der Almut spielen. Dann gingen die Kinder in die Werkstatt. Dort lagerten riesige Blöcke von Fensterkitt unter der großen Werkbank. Die beiden Mädchen verkrochen sich darunter und eröffneten eine Bäckerei mit Kittbrot, Kittkuchen und Kittbrezeln, die sie an die Eltern der Almut und an die Gesellen und Lehrlinge verkauften. Die taten so, als würden sie den Kuchen essen, aber in Wirklichkeit schmierten sie die Mehlspeisen in die Fugen der Fensterrahmen, sobald sie das zugeschnittene Glas draufgelegt hatten. Mit den Zehngroschenstücken, mit denen die Kundschaft die Mädchen für ihre Backwaren bezahlte, gingen sie in die gegenüberliegende Bäckerei, in der ein großes Gurkenglas mit Stollwerck auf der Budel stand. Ein Stück Stollwerck kostete zehn Groschen, und der Vater der Almut war ein großzügiger Mann und gab jedem Kind einen Schilling für das handgemachte Kittgebäck. Und die Kleine bekam ganz große Augen, weil sie sich sonst nie eine Süßigkeit kaufen durfte, wenn die Mutter sie zum Einkaufen schickte. Sie durfte immer nur Feinkristallzucker, Korona-Kaffee, eine Zitrone oder die bittere schwarze Kochschokolade mitbringen, und die Mutter zählte das Restgeld immer auf den Groschen genau nach. Für Süßigkeiten ist kein Geld da, hatte die Mutter beschlossen, die Kleine kann einen Apfel essen oder ein Zuckerwasser trinken, wenn sie etwas Süßes will.

Auch in der Schule durfte die Kleine den warmen Kakao nicht trinken, der jeden Morgen von der Molkerei angeliefert wurde. Stattdessen gab ihr die Mutter in einer ausgewaschenen Essigflasche aus Plastik selbst angerührten Kakao von der eigenen Kuhmilch mit. Die Mutter füllte den heißen Kakao in die Hesperidenessigflasche, und wenn die Kleine den Schraubverschluss in der Schule öffnete, war der Kakao schon abgekühlt und es hatte sich eine Hautschicht auf der Oberfläche gebildet, vor der es der Kleinen so grauste, dass sie den Kakao der Mutter nicht trinken konnte. Der Kakao aus der Molkerei wurde in Glasflaschen geliefert und hatte einen Aluminiumdeckel drauf, den man mit einem Röhrchen durchstoßen konnte. Keine Milchhautfetzen hatte der Kakao von der Molkerei auf der Oberschicht, und er schmeckte viel besser als der von der Mutter angerührte. Manchmal schenkte eine Mitschülerin der Kleinen ihren Kakao, wenn sie ihn nicht mochte, oder sie bekam ihn, wenn ein Kind, das Molkereikakao bestellt hatte, krank war und nicht in die Schule kam. Den Mutterkakao schüttete die Kleine immer ins Klo, niemand wollte ihren Kakao aus der Essigflasche trinken, aber die Kleine getraute sich nicht zu sagen, dass sie den Kakao nicht trank, denn dann hätte die Mutter sie gezwungen, zu Hause eine Milch oder einen Kakao mit der Haut drauf zu trinken.

Die Almut und die Kleine saßen nach erfolgreichem Stollwerckkauf gerne draußen auf den Stufen des Geschäfts. Sie teilten gerecht, und wenn eine ungerade Zahl herauskam, bissen sie das zu teilende Stollwerck in der Mitte durch. Einmal durfte Almut durchbeißen, das nächste Mal die Kleine, und die Kleine biss immer etwas mehr als die Hälfte ab. Almut ärgerte sich darüber und aß ihr Stollwerck dann ganz langsam. Sie biss die kleinen Quader durch und ließ sie langsam im Mund zergehen, während die Kleine den ganzen Würfel in den Mund stopfte, ihn ein paarmal grob durchbiss und schnell hinunterwürgte. Sie war so gierig nach Süßigkeiten, dass sie so schnell essen musste. Almut genoss es hingegen, noch zwei, drei Stück vom Zuckerwerk zu haben, wenn die Kleine längst schon fertig war und sich die karamellverschmierten Lippen leckte und die noch immer genüsslich am Bonbon lutschenden Mundbewegungen der Almut mit ihrem Blick verschlang.

Doch Almut hielt die süßigkeitsverhungerten Augen ihrer Cousine, die so groß geworden waren wie von einem Biafra-Kind, nicht länger aus und gab ihr von den Stollwerck eines ab, das die Cousine aber ebenso rasch verputzte wie die anderen davor. Und sofort war wieder dieser ausgehungerte Blick in den Augen der Kleinen, der die Almut nochmals zum Spenden zwang, bis es endlich nichts mehr gab, worauf die Kleine ihr erbarmenswürdiges Geschau hätte werfen können.

Die Almut wohnte in einem großen, schönen Haus, in dem es so viele Zimmer gab, dass jeder ein eigenes hatte. Und es gab ein richtiges Klo im Haus, mit einer Porzellanschüssel, wo man keine Angst haben musste, in die Jauchegrube zu fallen, wenn man sich auf die Holzbrille draufsetzte. Der Haufen blieb in der Schüssel liegen, bis die Kleine ihn mit Wasser hinunterspülte, und wäre sie als Ganzes in die Schüssel geplumpst, wäre sie nur auf ihren Haufen gefallen, aber nicht in die Jauche der ganzen Familie. Es gab auch ein Badezimmer mit einer richtigen Badewanne und einem Duschschlauch. Die Mutter der Almut musste kein Wasser auf den Herd stellen, um es zu wärmen und dann in eine Blechwanne zu schütten, die fürs Baden in der Stube aufgestellt wurde.

In den Ferien durfte die Kleine mit der Großmutter mitfahren zu Onkel und Tante, und obwohl sie dort ein eigenes Bett hätte haben können, wollten die beiden zusammen in einem Bett schlafen. Die Kleine fürchtete sich immer, wenn sie allein zu Hause in dem dunklen Zimmer schlafen musste, wo es in mondlosen Nächten so schwarz war, dass sie ihre eigene Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Die Mutter erzählte Geschichten vom Nachtvogel. Wenn er kommt und schreit, dann stirbt bald jemand. Die Kleine hatte eine Schulkollegin, bei der legte sich in der Nacht immer eine ausgestreckte Hand voll mit Spinnweben auf ihr Gesicht, wenn jemand in der Verwandtschaft gestorben war.

Daran musste die Kleine jeden Abend denken, wenn die Großmutter nicht bei ihr war, und sie hatte Angst, wenn sie die Augen zumachte, dass sich diese Hand mit den Spinnweben auch auf ihr Gesicht legen könnte und dann müsste die Großmutter sterben. Die Kleine kroch ganz tief unter die Tuchent, damit sie diese Hand nicht sah und damit sie den Nachtvogel nicht hörte, der »Komm mit, komm mit« rief, wenn er auftauchte.

Bei der Tante und dem Onkel war alles anders. Von draußen fiel das Licht der Straßenlaterne ins Zimmer und man konnte Umrisse sehen, wenn man in der Nacht aufwachte. Es waren vorbeifahrende Autos zu hören und das Schreien der Schweine, wenn im Morgengrauen das Schlachten in der nahe gelegenen Stecherei begann. Bis zu Mittag war der vor dem Haus vorbeifließende Saubach oft noch rot vom vielen Blut der armen Schweine. Aber es schrie kein Nachtvogel, und keine spinnwebenbedeckte Hand konnte einfach so daherkommen aus dem nachtschwarzen Nichts und sich auf das Gesicht der Kleinen legen, und deshalb musste die Großmutter auch nicht sterben.