9,99 €

Mehr erfahren.

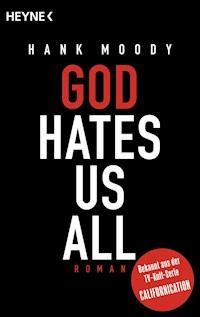

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Sex ist auch keine Lösung, oder?

Hank Moody – schlagfertig, versoffen, ein hemmungsloser Frauenheld. „God Hates Us All” – so heißt der legendäre Roman, in dem er seine turbulente Zeit als abgebrannter Student und Kleindealer verarbeitet. Sie wissen es vermutlich: Hank Moody ist die Hauptfigur der preisgekrönten TV-Kultserie „Californication”, und seinen Roman gibt es nur im Fernsehen – oder? Irrtum: „God Hates Us All” erscheint jetzt wirklich. Endlich erfahren wir, was der sympathische Anarcho-Lebenskünstler in jungen Jahren zwischen Selbstfindung, Kiffen, Party und Rock'n'Roll getrieben hat. Ob Sie „Californication” kennen oder nicht: Hank Moodys Charme kann niemand widerstehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 225

Ähnliche

ZUM BUCH

In God Hates Us All erzählt Hank Moody seine chaotischen Jugendjahre. Auf einem wilden Trip durch das New York der neunziger Jahre verschlägt es Moodys Alter Ego ins legendäre Chelsea Hotel, das einst Janis Joplin und Sid Vicious unsicher machten. Als gut verdienender Kleindealer und Frauenheld ist das Leben für ihn eine einzige Party – bis er sich in das Model K. verliebt und lernen muss, dass alles seinen Preis hat. Verfolgt von der pyromanischen Exgeliebten Daphne und seinen ausgeflippten Drogenkunden, lässt der Erzähler nichts aus und lebt sein Leben zwischen Selbstfindung, Exzessen und Rock ’n’ Roll; Kater inklusive.

ZUM AUTOR

Hank Moody, geboren in New York, in L. A. ansässig, gelang mit seinem Roman God Hates Us All der kommerzielle Durchbruch. Die Verfilmung unter dem Titel A Little Thing Called Love wurde ein großer Erfolg, der Autor hingegen distanziert sich vehement von der Hollywood-Version seines Buches.

Derzeit kuriert Moody seine massive Schreibblockade unter der Sonne Kaliforniens. Mit seiner Exfrau Karen hat er eine gemeinsame Tochter.

Hank Moody

Mit Jonathan Grotenstein

GODHATES US ALL

Roman

Aus dem Amerikanischen von Julia Paiva Nunes

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe GOD HATES US ALL erschien 2009 bei Simon Spotlight Entertainment, a division of Simon & Schuster, Inc., New York

Vollständige deutsche Erstausgabe 07/2011

Copyright © 2009 by Showtime Networks Inc.

Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Thomas Brill

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung des Originaldesigns von © Jaime Putorti

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN 978-3-641-22469-1V001

www.heyne.de

Für Mom, die mich zur Arbeit gebracht hat

1

Daphne liebte den Rausch der Geschwindigkeit.

Nicht im herkömmlichen Sinn: Ihren heruntergekommenen Honda Civic schaltete sie selten höher als in den dritten Gang. Daphnes Rennen fand im Kopf statt, in den langen, labyrinthartigen Windungen ihres Gehirns. Und dazu brauchte sie ihren speziellen Treibstoff: Kokain, wenn sie es sich gerade leisten konnte; für schlechte Zeiten ephedrinhaltiges Nasenspray. Aber nichts machte sie jemals so glücklich wie eine Lieferung Simpamina – wahrscheinlich das italienische Wort für »72 Stunden am Stück Sex, Rock ’n’ Roll und höchste Glücksgefühle durch manisches Erledigen von Haushaltspflichten«. Sofort gefolgt von vier Stunden paranoider Wahnvorstellungen, heftigen Auseinandersetzungen über nichtige Nicht-Anlässe und, in unserer letzten gemeinsamen Woche, einem Angriff mit einer tödlichen Waffe, das Ganze umrahmt von zwei Selbstmordversuchen.

Ich lernte Daphne kennen, als ich nach den Ferien an die Uni zurückkam, ein abgebrannter Student im zweiten Semester, der dringend einen Nebenjob brauchte. Mein Plan, im Sommer für die Snobs im Hempstead Golf and Country Club als Hilfskellner zu arbeiten, war in dem Moment gescheitert, als ich versucht hatte, einen Golfcart in vollem Flug durch eine Glasscheibe zu steuern. Meine Beifahrerin – eine Brautjungfer mit Stevie-Nicks-Frisur, die ich ein paar Minuten zuvor hinter dem Golf-ProShop heftig befingert hatte – hätte sich eigentlich längst inmitten der Hochzeitsgesellschaft auf der anderen Seite der Scheibe befinden sollen. Die darauffolgende Glasexplosion war ein spektakulär gelungenes Ende für die brillant ausgeführte Abkürzung quer über die Bunker von Loch 13, improvisiert mit Hilfe einer Flasche Stoli-Wodka, verfolgt von einem rasenden Golf-Marshall und angenehm begleitet von den erwidernden Fingern der Brautjungfer in meiner Hose. Wir kamen dank des wodka-immanenten Ritterrüstungseffekts relativ heil aus der Sache raus. Sogar die Drohung mit einer Anzeige entpuppte sich als reines Gerede. Aber der Job war Geschichte. Den restlichen Sommer verbrachte ich als arbeitsloser Stachel im kollektiven Sitzfleisch meiner Eltern.

Zurück an der Uni bewarb ich mich auf eine Anzeige in der Studentenzeitung: Bankett-Catering. Das Vorstellungsgespräch begann ich mit einem kräftig gekürzten Bericht über meine Berufserfahrung im Country Club. Doch auf das Drängen meiner Gesprächspartnerin hin – eine wasserstoffblonde Punkrockerin und Wochenend-College-Radio-DJane in den Zwanzigern mit Killerlächeln – fügte ich immer neue Details hinzu, bis wir uns schließlich auf dem Boden wälzten. Ich bekam den Job und dazu eine Einführung in die seltsame und wunderbare Welt der Daphne Robichaux: Crashkurse in alternativer Musik und Pharmazeutik sowie reichlich Sex inklusive gelegentlicher Fesselspielchen. Ich ließ sie mein linkes Ohr piercen und lernte ein paar Akkorde auf der Gitarre. Als ich an Weihnachten nach Hause kam, verkündete ich mein Vorhaben, das Studium abzubrechen, um Musik zu machen und außerdem mit meiner neuen Freundin zusammenzuziehen. Meine Mutter weinte und redete an den folgenden Feiertagen kein Wort mehr mit mir. Mein Vater zuckte nur die Achseln. »Das spart uns wenigstens ein bisschen Geld«, sagte er.

Ob durch ein Wunder oder einen kosmischen Scherz, Daphne und ich waren trotz einer gefühlten Endlosschleife von Streitereien an Thanksgiving immer noch zusammen. Keiner von uns wollte den Tag mit der Familie verbringen – meine Leute waren immer noch sauer auf mich, Daphne behauptete, Vollwaise zu sein –, und so planten wir stattdessen ein langes Wochenende glorreicher Undankbarkeit: vier Tage und drei Nächte in Niagara Falls, in denen wir kein einziges Mal »Danke« sagen und ansonsten hauptsächlich damit beschäftigt sein wollten, in der protzigsten Hotelsuite zu vögeln, die wir uns leisten konnten.

Wir luden unsere Koffer in den Civic. Beim Zurücksetzen aus der verschneiten Auffahrt vor Daphnes Haus hätte sie beinahe den Briefträger umgefahren. Er grinste uns spöttisch an, während er Daphne ein kleines weißes Päckchen mit italienischer Briefmarke überreichte.

»Danke«, blaffte sie den Briefträger an. Der zeigte ihr den Mittelfinger und machte sich davon.

»Ich möchte nur darauf hinweisen«, bemerkte ich mit einem Blick auf die scheußliche Timex-Uhr, die mein Vater ach so humorvoll mein Erbe nannte, »dass du keine dreißig Sekunden gebraucht hast, um unsere einzige Regel für das Wochenende zu brechen!«

»Du fährst«, sagte sie und kletterte schon über mich drüber. In der Zeit, in der ich mich hinter das Lenkrad gequetscht und das Auto auf die Straße manövriert hatte, war Daphne bereits durch mehrere Schichten aus Klebeband, Karton, Luftpolsterfolie und einen kindersicheren Verschluss zu einer Handvoll der kleinen Italiener vorgedrungen. Ihre Augen leuchteten auf beim Anblick der vertrauten Kapseln: eine Hälfte in finsterem Schwarz, die andere transparent, so dass man darin winzige orangefarbene und weiße Teilchen erkennen konnte. »A Salut«, prostete sie sich selbst zu, als sie eine von ihnen gierig ohne Wasser herunterwürgte.

Eine Stunde später fuhren wir in ein verlassenes Autokino in der Nähe von Seneca Falls. Daphne hatte schon ihre Hose ausgezogen und meinen Reißverschluss geöffnet. Ich konnte kaum den Motor abstellen, da war sie schon über die Mittelkonsole geklettert, hatte meinen Schwanz herausgezogen, ihre Unterhose zur Seite geschoben und sich auf mich gesetzt. Sie rutschte langsam weiter runter, bis sich unsere Becken trafen.

Das war das Ende des langsamen Teils – von nun an bewegten wir uns in Simpamina-Zeit. Mit einer Hand versuchte ich, den Kopf meiner Freundin vor der niedrigen Decke des Civic zu schützen, mit der anderen schraubte ich meine Rückenlehne herunter. Die Lehne krachte mit lautem Knall nach hinten und lieferte zusammen mit der Bewegungsenergie unseres heftigen Liebesakts den entscheidenden Impuls: Unser Auto begann, auf dem leicht abschüssigen Gelände rückwärts zu rollen. Ich hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Daphnes Augen weiteten sich. War es Furcht? Erregung? Beides? Ich für meinen Teil spürte hauptsächlich Panik, als ich im Wagen immer weiter nach hinten rutschte und mein Fuß das Bremspedal nicht mehr erreichen konnte. Ich hielt mich am Beifahrersitz fest, hob mich mit einem schrägen Sit-up in Richtung Handbremse, bekam sie zu fassen und riss heftig daran. Das Auto schlitterte noch einige angsterfüllte Zentimeter das vereiste Gras hinunter, bevor es in einen Metallpfosten knallte, auf dem einer der Lautsprecher des Autokinos befestigt war.

Daphne neigte den Kopf, lachte und fand dann schnell wieder in ihren früheren Rhythmus zurück. Wir brachten die Nummer schnell zu Ende und stiegen aus, um den Schaden an der Stoßstange zu begutachten, der sich als geringfügig herausstellte. Sie warf noch eine Pille ein, dann fuhren wir weiter.

Zwei Stunden später checkten wir ins Royal Camelot Inn ein. Die Verfügbarkeit einer Honeymoon-Suite sowie das »I came-a-lot at the Camelot«-T-Shirt, das man in der Hotellobby kaufen konnte, hatten uns überzeugt. Wir öffneten das Begrüßungsgeschenk, eine Flasche Rosé-Champagner, weihten den Whirlpool ein und legten einen weiteren wilden Fick im herzförmigen Hotelbett hin, bis ich völlig entkräftet in einen traumlosen Schlaf fiel. Als ich nach acht Stunden aufwachte, war Daphne damit beschäftigt, den Whirlpool zu schrubben. Auf ihrer drogenbedingten, rastlosen Erkundungstour durch das Hotel und die Umgebung hatte sie wohl irgendwo ein Desinfektionsspray organisiert. Auch unser Tagesprogramm hatte sie bereits geplant: ein Besuch in einem Weingut kurz hinter der kanadischen Grenze.

Die Region sei eigentlich zu kalt für den Weinbau, erklärte man uns während der Führung. Die Trauben würden an den Rebstöcken erfrieren, noch bevor sie reif für die Ernte seien. Doch die erfinderischen Einwohner wollten unbedingt ihren eigenen Drink, und so quetschten sie in einem zeit- und arbeitsintensiven Prozess jeweils nur ein paar Tropfen aus den vereisten Früchten. Das Ergebnis war ein dickflüssiges, süßes Gebräu namens »Eiswein«.

Den wir dann nie probierten. Obwohl wir die Tour eigentlich zum Anlass nehmen wollten, Kanadas alkoholtechnisch teenagerfreundlichere Altersgrenzen auszunutzen – Daphne war zwar schon reife 22, aber mich trennten immerhin noch eineinhalb Jahre von meinem 21. Geburtstag und damit vom offiziellen Eintrittsalter –, zog mich Daphne in ein WC, während unsere Gruppe im Weinproberaum verschwand.

Unsere sexuelle Odyssee forderte jedoch ihren Tribut. Um genau zu sein, sie beeinträchtigte meine Männlichkeit. Für mein wundgescheuertes Teil fühlten sich Daphnes weiche, feuchte Schleimhäute an wie ein elektrisches Schleifgerät. So erklärte ich es ihr jedenfalls, als sie, zurück auf dem Parkplatz, meinen Reißverschluss öffnete, höchstwahrscheinlich in der Absicht, mir einen zu blasen.

»Was du nicht sagst«, war ihre Antwort, als sie meinen Reißverschluss unsanft wieder zuzog. Sie begann, auf die Hauptattraktion des Ortes – die tosenden Wasserfälle – zuzugehen, dann wurde ihr Schritt immer schneller und steigerte sich schließlich zu einem richtigen Sprint.

Vielleicht will sie ja doch nicht springen, dachte ich, als ich hinter ihr her rannte und versuchte, die Schmerzen zu ignorieren, als meine Jeans meinem besten Stück eine ordentliche Massage verpasste. Doch Daphne sah äußerst entschlossen aus, es zu versuchen. Als sie sich dem Abhang näherte, sprang ich auf sie zu, packte sie an den Knöcheln und riss sie zu Boden.

»Was, zum Teufel, soll das, Daphne?«

Mein ritterlicher Einsatz wurde mit einem Trommelwirbel an Faustschlägen ins Gesicht und auf die Brust belohnt. Während ich versuchte, mit dem Arm mein Gesicht zu schützen, schubste ich Daphne weg. Ein paar Gaffer zeigten in unsere Richtung. »Alles in Ordnung«, rief ich ihnen zu, »sie ist schon in ärztlicher Behandlung.«

Auf dem Rückweg zum Hotel redeten wir kein Wort miteinander. Als ich aus dem Auto ausstieg, schnappte sie sich die Schlüssel und rannte weg. Ich ging ins Hotelzimmer, legte mich ins Bett und glotzte fast vier Stunden lang dieselben Highlights auf dem Sportkanal, bis Daphne endlich zurückkam.

»Ich hätte nicht gedacht, dass du noch zurückkommst«, begrüßte ich sie.

»Ich auch nicht«, war die Antwort. »Aber ich hatte Schiss, dass du dir meine Pillen unter den Nagel reißt.« Daphne ging ins Bad und warf sich noch eine ein.

»Klar, besorg’s dir richtig«, sagte ich.

»Etwas Ähnliches hab ich doch vorhin schon gehört, als du mich auf dem Parkplatz zurückgewiesen hast.«

Keine Ahnung, was in dieser Nacht noch alles gesagt wurde. Das Muster war mir inzwischen vertraut: Anschuldigungen und Tränen, harsche Worte und irgendwann die Versöhnung. Ein kurzer Versuch mit Wiedergutmachungssex, abgebrochen wegen des erbärmlichen Zustands meines entzündeten Penis. Wortloser Waffenstillstand und schließlich unruhiger Schlaf.

Zumindest, was mich betraf. Als ich aus dem Schlaf hochschreckte, starrte sie mich an, total energiegeladen und irgendwie voller Leben. Nur ihre Zombie-Augen verrieten, dass sie schon seit zwei Tagen nicht geschlafen hatte. »Nummer drei«, bemerkte sie.

Unseren »schlimmsten Streit aller Zeiten« hatten wir, als wir gerade zwei Wochen zusammen waren, auf dem Rückweg von einem Meat-Loaf-Konzert. Eine Woche darauf gaben wir auf einer Around-the-World-Party in meinem Studentenwohnheim eine sangriabefeuerte Version des Spanischen Bürgerkriegs zum Besten. Im Zuge der darauffolgenden Versöhnung stellten wir auf der Tafel in ihrer Küche eine Hitliste mit unseren Top-5-Streits auf, in der Hoffnung, so viel Vergangenheitsbewältigung würde uns zu künftiger Harmonie verhelfen. Allerdings lieferte die Hitliste auch nur weitere Anlässe für Zwistigkeiten, da reichlich neue Streitereien um die Ranglistenplätze der alten konkurrierten.

»Echt jetzt?«, fragte ich und zeigte auf die blauen Flecken auf meinem Arm. »Nummer zwei, Süße. Aber Nummer eins kann sich warm anziehen, wenn das hier Narben gibt.«

»Weichei«, sagte sie und schlug mich erneut.

Keiner von uns hatte Bock, noch mal zu den Niagarafällen zu fahren, und nach zwei Tagen fühlte sich unsere Suite wie ein Gefängnis an. Wir kletterten also ins Auto und fuhren zurück zur Uni. Daphne feierte den Beginn unserer Heimreise mit einer weiteren Kapsel Simpamina.

»Wo hast du die überhaupt her?«, wollte ich wissen.

»Von Dino«, antwortete Daphne.

Dino war ein Römer, den sie während eines Auslandssemesters in den ersten Jahren ihres Kunststudiums in Italien kennengelernt hatte. Ein begnadeter Künstler, so was in der Art sagte sie jedenfalls. Ich versuchte vielmehr, alles zu ignorieren, was sie zu diesem Thema von sich gab, nachdem dieser Dino neben seinem unglaublichen Talent im Kunstbereich anscheinend auch noch mit einem Schwanz Kaliber molto monstruoso gesegnet war und mindestens einen Doktortitel im Fach »Italienische Liebeswissenschaft« hatte. Grundsätzlich war ich zwar zufrieden mit meiner Größe und meinen Fähigkeiten, aber immer wenn ich Daphne von Dino sprechen hörte, fiel mir wieder ein, dass sie die Weisere und Wildere in unserer Beziehung war, und ich fühlte mich wie ein stümperhafter Möchtegern.

»Ah ja, Dino«, sagte ich gedehnt. »Dein Freund mit dem Familie-Feuerstein-Namen.«

»Das war schon beim ersten Mal nicht witzig. Und die tausend Mal danach auch nicht wirklich.« Daphnes Rücken versteifte sich, bereit für den Kampf. Und ich war auch noch so blöd, darauf einzusteigen.

»Dino«, machte ich also weiter. »Der geniale Künstler, der, warte mal, wie alt ist? Dreißig? Und immer noch bei seinen Eltern wohnt?«

»Verdammte Scheiße, du weißt genau, dass das in Italien ganz normal ist. Dort haben sie nicht so eine verdammte Konsumhölle wie bei uns. Familienwerte bedeuten da noch was.«

»Ich mein ja nur. Richtige Genies wohnen nicht bei ihren Eltern.«

Ihre Reaktion war schnell, effektiv und beinahe tödlich für uns beide. Sie packte meinen Arm und zog mich – mitsamt Lenkrad – herüber. Als ich mich auf die andere Seite lehnte, um das Lenkrad wieder geradeaus zu richten, schlug sie, ohne dabei meinen Arm loszulassen, auf meinen Kopf und meinen Hals ein, so schnell und so fest sie konnte. Was ihr an Kraft fehlte, machte sie durch Geschwindigkeit wett.

»Ich hasse die Konsumgesellschaft!«, brüllte sie.

Das Auto begann, sich zu drehen, zunächst langsam, aber definitiv außer Kontrolle. Ich versuchte mit aller Kraft, das Lenkrad mit meinem freien Arm in den Griff zu bekommen und mit dem anderen gleichzeitig die Boxhiebe abzuwehren. »Ich hasse die Konsumgesellschaft!«, wiederholte sie immer wieder, wie das Mantra eines buddhistischen Mönchs.

Gegenverkehr raste auf uns zu. Die Gesichter der Fahrer in den entgegenkommenden Autos waren starr vor Schreck, Entsetzen und Wut auf ein unberechenbares Universum. Ich begann zu lächeln, mit demselben dämlichen Ausdruck, der mir in die Fresse betoniert war, als der Civic seine 360-Grad-Drehung vollendet hatte und volle Breitseite in die Leitplanke auf dem Mittelstreifen krachte.

Wir saßen auf dem Pannenstreifen, bewegungslos und stumm. Bis Daphne vom Beifahrersitz hochsprang und die stark befahrene sechsspurige Interstate entlanglief, um schließlich irgendwo im verschneiten Gestrüpp zu verschwinden.

Wütend drosch ich auf das Lenkrad ein. Ich hatte allen Grund, einfach abzuhauen. Irgendein Anhalter würde sie schon mitnehmen. Wenn sie dann gesund und munter nach Hause käme, wäre sie möglicherweise nicht gewillt, mir jemals wieder zu verzeihen. Aber scheiß drauf, diesmal war unsere Beziehung wirklich am Ende. Nummer zwei hatte Nummer eins getoppt, es gab kein Zurück mehr.

Ich hämmerte noch ein paarmal auf das Lenkrad und verfluchte Daphne, Dino, mich selbst und zum Schluss meine Eltern, dafür, dass sie solche Arschlöcher sind, denn sonst hätte ich diesen verdammten Trip überhaupt nicht gemacht. Dann öffnete ich meinen Gurt und spielte eine Runde Real-Life-Frogger quer über den Highway, in der Hoffnung, Daphne zu finden.

Das war nicht allzu schwer. Knapp dreißig Meter neben der Straße kauerte sie am Boden. Ich näherte mich ganz langsam und rief mit weicher Stimme ihren Namen, um erst einmal ihre Gefühlslage zu sondieren. Ihr Schweigen interpretierte ich als einladend, also trat ich zu ihr hin und legte eine Hand auf ihre Schulter. Ein scharfer, stechender Schmerz in meiner eigenen Schulter lieferte den sofortigen Beweis für meine grobe Fehleinschätzung der Situation.

Das Springmesser war ebenfalls ein Souvenir aus Italien, das Daphne stets bei sich trug, seit eine Studentin auf dem Campus vergewaltigt worden war. Sie zog die Klinge aus meiner Schulter. Ich hatte noch kurz Zeit, vor Schmerzen zu schreien, bevor sie ein zweites Mal zustach, diesmal in meinen Oberschenkel. Dann zielte sie auf meine Brust. Irgendein Selbstverteidigungsinstinkt befahl meinem Unterarm, sie wegzustoßen. Meine Angreiferin daraufhin rückwärts in einen Schneehaufen purzeln zu sehen entbehrte nicht einer gewissen Komik. Ich wollte einen Schritt auf sie zumachen, aber der Schmerz in meinem Bein wusste dies zu verhindern. Ich krümmte mich zusammen, rollte mich auf den Rücken, blickte in den dunkelgrauen Himmel, lag blutend im Schnee und wartete auf den Tod.

2

Am Sederabend bei Kirschenbaums im Frühjahr 1984 küsste ich, vollgepumpt mit Hormonen und koscherem Manischewitz-Wein, die damals dreizehnjährige Tana Kirschenbaum während der traditionellen Suche nach dem Afikoman. Ich versuchte sogar, ihre – damals schon bemerkenswerten, inzwischen einfach umwerfenden – Brüste zu befummeln, aber zu meiner großen Bestürzung ließ sie mich nicht ran. Nicht, weil sie mich nicht mochte. Tana wusste einfach nur gut genug, dass man mir nicht trauen konnte. Und während mir also eine potenzielle Eroberung entging, fand ich gleichzeitig eine Schwester. In den Jahren danach war Tana die Chefstrategin meiner romantischen Irrungen und Wirrungen: Sie half mir beim Sortieren meiner Gefühle, wenn Liebe im Spiel war, und hörte sich geduldig meine Sünden an, wenn nicht. Als Gegenleistung erhielt sie meinen weisen Rat zu ihren eigenen Herzensangelegenheiten, die für meinen Geschmack viel zu viel aus langen, bedeutungsvollen Umarmungen und viel zu wenig aus handfestem Schmutz bestanden. »Er ist definitiv schwul«, war meine häufigste Feststellung.

Mit Ausnahme des letzten Thanksgiving – kaum zu glauben, dass seit meinem langen Wochenende glorreicher Undankbarkeit schon ein Jahr vergangen war – haben wir fast jeden größeren Feiertag bei den Kirschenbaums begangen. Meine eigenen Eltern verfügen über so gut wie keine familiären Bindungen: Moms bierernster Protestantenclan wohnt fast vollständig in ihrem Heimatstaat Indiana, und Dads bucklige Verwandtschaft – sie vom Glauben abgefallene Katholiken zu nennen würde die Tiefe des Falls nur unzureichend wiedergeben – ist allem Anschein nach immer in irgendeine Art Blutfehde verstrickt, die den Kontakt von Angesicht zu Angesicht unmöglich macht. Larry Kirschenbaum, der meinen Vater dreimal wegen Trunkenheit am Steuer verteidigt hat, könnte man von allen Menschen noch am ehesten als seinen Freund bezeichnen. Was allerdings nicht bedeutet, dass mein Vater nicht jedes Mal, wenn wir uns ins Auto stapeln, um zu den Kirschenbaums zu fahren, den Verdacht äußert, Larry habe uns nur eingeladen, damit er die ganze Feier von der Steuer absetzen könne.

Dieses Jahr ist der Tisch für 13 Personen gedeckt, für Kirschenbaum-Maßstäbe ein kleiner Kreis. Niemand ist nüchtern genug, um bei der Afikoman-Suche das Dessert zu finden. Ich bin relativ sicher, dass Dottie, Tanas Mutter – die abgesehen von ihren übertrieben getuschten Wimpern noch bemerkenswert gut erhalten ist –, mit mir flirtet. Anders kann ich mir ihr unstillbares Interesse an meinem momentanen Job als Eisverkäufer im Carvel, Ecke Jerusalem Avenue, jedenfalls nicht erklären.

Dotties bestrumpfter Fuß schiebt sich mein Bein hinauf und bestätigt diese Theorie. Peinlich genug, weil ich neben ihrem Ehemann sitze. Doppelt peinlich, weil ich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehe, dass Dottie und mein Vater sich schon mehr als einmal zu lustvollen Gymnastikübungen getroffen haben. Auf jeden Fall glotzt mich Dad – der den ganzen Abend lang Tanas prachtvollen Vorbau fixiert hat – mit einem Blick an, der äußerst einschüchternd wirken würde, wenn er nicht von Scotch durchtränkt wäre. Ich bin erleichtert zu sehen, dass Mom viel zu apathisch ist, um die Szene zu bemerken – dank Dr. Marty Edelman, einem Kieferorthopäden, dessen letzter Urlaub in Napa Valley offensichtlich ohne ein einziges Detail abgelaufen war, das nicht erwähnenswert oder zu unbedeutend schien.

Ich kann mir zwar durchaus Schlimmeres vorstellen, als meinen Fudgie the Whale in Dotties Cookie Puss zu versenken, um bei der Carvel-Eisverkäufer-Terminologie zu bleiben, aber die Vorstellung, dass mein Vater auch schon drin war, ist irgendwie doch zu ödipal, um angenehm zu sein. Ich entschuldige mich also und gehe auf eine Zigarette nach draußen.

Onkel Marvin wartet bereits auf der Außentreppe. Er ist zwar nicht mein Onkel – rein verwandtschaftlich gehört er zu Tana –, aber bei jedem Anlass fester Bestandteil des Inventars, genau wie die Platzdeckchen aus Stoff. Ein oder zwei Jahre nördlich der sechzig, hat er immer noch eine volle, glänzend graue Mähne; weniger ein Zeichen seiner Männlichkeit, sondern vielmehr eine grausame Erinnerung an vergangene Zeiten: In den Siebzigern war er bei der New Yorker Polizei, bis sechs Kugeln ins Bein und in den Unterleib ihm die Frühpensionierung, ein ständiges Hinken und einen nur noch mithilfe eines Urinbeutels funktionierenden Harntrakt einbrachten. Tana behauptet, er bessere seine Rente auf, indem er in Teilzeit Zwangsversteigerungen durchführe – so kurz nach der amerikanischen Sparkassenkrise ein florierendes Geschäft –, aber nichts von diesem Geld scheint in seine Garderobe zu fließen: Polyesterhose, Hemd mit langem Kragen und eine schwarze Lederjacke, die, wie auch Onkel Marvin selbst, schon bessere Zeiten gesehen hat.

»Onkel Marvin«, sage ich.

Er grunzt mich an, als wäre ich ein Idiot. Ich bin nicht beleidigt, wir hatten schon ganze Konversationen, die aus nicht viel mehr bestanden. Er sieht mir zu, wie ich meine Zigarettenpackung ein paar Sekunden lang gegen meinen Handrücken klopfe, bevor er in seine Jacke greift und eine selbst gedrehte Zigarette und ein Briefchen Streichhölzer herauszieht. Er nimmt eins zwischen zwei Finger und zündet es direkt innerhalb seiner hohlen Hände an, ein natürlicher Schutzwall gegen den scharfen, eisigen Wind. Ziemlich cooler Trick, muss ich zugeben. Als er die Kippe mit ein paar Zügen anraucht, kontere ich, indem ich mein Zippo zweimal kurz über den Oberschenkel ziehe, einmal zum Öffnen, einmal zum Anreiben. Mit der Flamme zünde ich meine filterlose Camel an und nehme einen tiefen Zug.

Das ist nicht nur das Einzige, was ich an meiner kurzen Zeit am College gelernt habe, sondern auch das Nützlichste. Plötzlich bemerke ich einen Geruch, der noch exotischer ist als meine Lieblingsmischung aus türkischem und amerikanischem Tabak.

»Riecht gar nicht wie eine Zigarette«, sage ich.

»Ihr dummen Kinder, ihr erkennt gutes Gras nicht mal, wenn man es euch um die Ohren haut.«

»Ich hab schon Marihuana geraucht«, gebe ich schnell zurück, bevor ich im Coolness-Wettbewerb noch von einem eierlosen alten Mann geschlagen werde, der angezogen ist wie Serpico.

»Aber meine Nichte nicht, da kannst du einen drauf lassen.«

»Ich dachte ja, für uns gilt: ›Sag Nein zu Drogen‹ …«

»Ein Rat«, sagt er, während er den Rauch durch seine geschlossenen Zähne bläst, »den du von mir niemals hören wirst.«

Er bietet mir einen Zug an, aber ich lehne ab. »Ich bin gerade in einer Scotch-und-Kippen-Phase«, erkläre ich.

»Dann geh lieber rein, sonst kriegst du keinen mehr ab.«

Unterhaltungen mit Onkel Marvin sind aufgrund seiner ihm ureigenen Aversion gegenüber Höflichkeiten meistens kurz, aber ich hab’s nicht eilig, wieder reinzugehen, viel größer ist mein Ehrgeiz, unseren kleinen Wettbewerb weiterzuführen.

»Okay, ist angekommen. Ich hab vor, in die Stadt zu ziehen.«

»New York City?« Seine Augen werden schmal. »Jeder, den ich kenne, zieht da weg. Die Stadt ist ein gottverdammter Sündenpfuhl.«

»Umso besser, dann finde ich leichter eine Wohnung.«

»Witzig«, sagt er, ohne zu lachen.

Ein, zwei Minuten vergehen ohne ein Wort, woraus ich ableite, dass unsere Konversation beendet ist. »Danke wie immer fürs Gespräch«, sage ich, werfe meine Kippe auf den Boden und trete sie mit der Fußspitze aus. »Ich geh besser mal rein, bevor mein Vater sich an deine Nichte ranmacht.«

»Wart mal … Wenn du wieder in die Stadt fährst, kannst du mir was mitbringen.« Er hält zur Erklärung den Joint hoch.

»Du weißt ja, ich würde dir nur zu gern helfen, Onkel Marvin, aber ich habe keine Ahnung, wo …«

»Du gehst zu meinem Kumpel. Hier …« Er zieht ein Bündel Geldscheine aus seiner Brusttasche, schält sechs Zwanziger ab und drückt sie mir in die Hand. »Das reicht für ein Quarter.«

»Ein Quarter?«

»Eine Quarter Ounce, sieben Gramm. Die erlaubte Höchstmenge für den Eigenbedarf. Und lass dich nicht bescheißen: Keine Stiele und Samen, die bringen nur totes Gewicht.«

Um ganz ehrlich zu sein, bin ich dankbar, eine Aufgabe zu haben, die nichts mit Eiscreme zu tun hat.

Am nächsten Morgen stehe ich früh auf, ziehe mich im Dunkeln an und schleiche aus dem Haus, bevor meine Eltern aufwachen und dumme Fragen stellen können. Einen fünfzehnminütigen Fußmarsch später sitze ich in einem Zug der Long Island Rail Road, nur eine weitere Gestalt im morgendlichen Viehtrieb nach New York City. Ich finde einen Sitzplatz neben einem Arschloch im Anzug hinter seinem Wall Street Journal. Der Waggon wackelt leicht hin und her, während der Zug an endlosen Reihen trostloser Wohnblöcke für die Arbeiterklasse vorbeirattert. Ich überlege gerade, ob »Arbeiterklasse« ein Oxymoron ist, als eine kühle Blondine im Röckchen an mir vorbeistolziert. Während meiner Zeit mit Daphne habe ich unter anderem gelernt, dass ich beim Sex nicht gerade der größte Fetischist bin, aber auf die Kombination von Socken und Turnschuhen fahre ich einfach total ab. Die nächste halbe Stunde beschäftige ich mich mit der Frage, ob es einen »Mile High Club« auch für Züge gibt. An der Penn Station erhebt sich die Herde, zu den Ausgängen getrieben von Instinkt und Koffein. Ich lasse mich treiben und schwimme mit einer Welle der Gruppendynamik Richtung Seventh Avenue.

Onkel Marvins Connection wohnt in Alphabet City, was bequemes Reisen leider unmöglich macht. Abgesehen von der Taxi-Variante natürlich, aber noch hoffe ich, dass mein Tag als Drogenkurier einen Gewinn abwirft. Nach einer längeren Beschäftigung mit einem U-Bahn-Plan gehe ich einen Block weiter Richtung Osten, hole zwei Dollar für die Fahrkarte heraus und nehme die Linie F zur Second Avenue. Ein grauhaariger Alki mit Skimütze stolpert durch den Waggon, schüttelt eine Styroportasse und wünscht jedem Gottes Segen, der ein paar Münzen hineinwirft. Ich habe große Lust, den Kerl zu schütteln – was für ein Gott, glaubt er, passt wohl auf ihn auf? Eine Minute später habe ich eine Antwort auf diese Frage, als ein zweiter Bettler den Waggon aus der anderen Richtung betritt. Der Spendenfluss versiegt abrupt. Als ob der Anblick von so viel Hoffnungslosigkeit jeden karitativen Impuls im Keim erstickt. Falls irgendein Gott über diese beiden verlorenen Seelen wacht, dann hat er einen verdammt fiesen Humor.