Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bonifatius Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

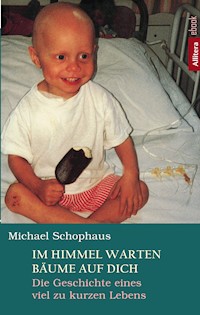

In unserer modernen, oft orientierungslosen Zeit müssen sich Menschen immer häufiger für ihren Glauben rechtfertigen. Michael Schophaus setzt sich mit diesem zwiespältigen Thema auseinander. Natürlich ist da der Glaube an Gott, aber es auch um den Glauben an das Leben, an sich selbst und zentrale Werte, die zunehmend infrage gestellt werden. Schophaus, seit fast 40 Jahren Journalist, beschreibt seine Erfahrungen in einer glaubensskeptischen Umgebung. Eine Welt, die nicht versteht, dass Glaube Halt, Trost und Hoffnung birgt wie auch die Leidenschaft, für eine Meinung oder Sache zu brennen. In seinem Buch erzählt er von seiner katholischen Kindheit im Ruhrgebiet und seiner engen Bindung zur Kirche. Wie sie ihm half, familiäre Defizite auszugleichen – und wie er sich später von ihr entfremdete aufgrund von Missbrauchsskandalen und Heuchelei. Dennoch blieb sein Glaube unerschüttert, was ihm in dunkelsten Momenten, wie dem Krebstod seines Sohnes Jakob, trotz aller Zweifel immer wieder Kraft gab. Sein Buch ist eine tiefe persönliche, nachdenkliche und manchmal auch heitere Auseinandersetzung, die zeigt: Glaube ist mehr als Religion.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MICHAEL SCHOPHAUS

GOTT KANN MANCHMAL GANZ SCHÖN BLÖD SEIN

DIE GESCHICHTEEINES ZWIESPALTS

INHALT

Prolog

Der Gammler überm Bett

Gut was los bei Gott

Schweigen schenkt keine Heimat

Rudi Dutschke in der Soutane

Arschbombe statt Altar

Jetzt hilf da oben mal gefälligst

Glaube liebt Hoffnung

Sprachpapst, unfehlbar

Witwenschüttler und Sargdeckelöffner

Gott und die Welt

Halleluja!

Zum Teufel mit dem lieben Gott

Loch im Herz

Früher war mehr Lametta

Liebe geht auch ohne Kirchensteuer

Epilog

Für Jakob

Ohne Glaube, Liebe, Hoffnunggibt es logischerweise kein Leben.Ödön von Horváth

PROLOG

Vor ein paar Jahren trat ich aus der Kirche aus. In der Nacht zuvor hatte ich kaum geschlafen, erst gegen Morgen fiel ich in einen kurzen, hastigen Traum. Ich war, glaube ich, in der Hölle. Na ja, zumindest war es ganz schön heiß, ich schwitzte Angst ins Kissen und irgendwann guckte ich in ein freches Gesicht, das meinem alten Pastor gehörte. Ihm wuchsen zwei schiefe Hörner aus der Stirn; ich fand, er sah ziemlich albern aus. Vergiss den Himmel, fluchte er und lachte wie der Teufel.

Dann wachte ich auf.

Später schlich ich mit müdem Zweifel zum Standesamt. Ich spürte, wie meine Beine schwer wurden und das schlechte Gewissen mich fast erdrückte. So ähnlich muss der Weg zu einem Henkersmahl sein, bei dem dir dein Selbstbetrug gleich wieder hochkommt. Ich war erschöpft vom Kampf mit diesem blöden Schuldgefühl.

Weil ich was wollte, das ich nicht wollte.

Ich zog eine Nummer, bezahlte die Gebühr, die Dame am Schalter lächelte, und was soll ich sagen: Die Sache war in fünf Minuten erledigt. Ich bekam einen Zettel, auf dem stand, dass die Austrittserklärung jetzt öffentlich-rechtlich wirksam sei. Vorgelesen, unterschrieben und genehmigt. Ich dachte nur, manchmal wird es dir verdammt leicht gemacht, dein altes Leben wegzuschmeißen.

Draußen pochte mir die Kindheit im Kopf. Sie hatte viel mit Glaube und Kirche zu tun. Ich schloss die Augen und schmeckte den Wein auf der Zunge, den wir Messdiener in der Sakristei klammheimlich aus dem Kelch tranken. Ich hörte die quietschenden Lederschuhe unseres Küsters und roch den beißenden Duft des Weihrauchs, wenn wir den Altar in heiligen Nebel hüllten. Ich dachte an meine Mutter, wie sie mich mit sanfter Stimme in den Schlaf betete. Lass die Hände über der Bettdecke, sagte sie, dein Schutzengel sieht alles.

Die Kirche hatte sich damals völlig ungefragt über mein Leben gelegt. Sie wurde mir mit einer Kanne Wasser bei der Taufe übergestülpt; und ich bildete mir ein, dass sie genau wusste, was gut und böse für mich ist.

Es war ja auch so herrlich einfach, sich die Welt nach den Zehn Geboten einzuteilen. Zu begreifen, dass man kein Geld stehlen durfte aus der Haushaltskasse in der Küchenschublade. Den Blick von oben zu fühlen, wenn man sich selbst berührte; und ich meine erste, stille Lust als schlimmen Frevel empfand, weil ich im Modekatalog nach halbnackten Frauen im Schlüpfer stöberte.

Die Völlerei als Todsünde ließen meine Eltern dagegen niemals gelten. Sie hatten im Krieg zu viel Hunger und Entbehrung erfahren, deshalb durfte ich futtern, wie ich wollte. Sie freuten sich über jedes Stück Fleisch, das ich gierig am Tisch verschlang. Nach dem vierten Gebot Vater und Mutter zu ehren, fiel mir da natürlich nicht sehr schwer.

Ich lebte viele Jahre zufrieden im Glauben an Gott und seine behaglichen Gesetze. Die Religion nahm mir dabei manchmal das Denken ab, sie bewertete meinen Alltag und sah mir beim Wachsen zu. Sie war der strenge Maßstab meines Handelns und oft erinnerte sie mich an den gefürchteten Wachtmeister aus der Nachbarschaft, der uns stets zeigte, wo es langging. Oft zog er uns an den Ohren, wenn wir, ohne auf die Schilder zu achten, über die Straße liefen.

Gott war meine Polizei. Irgendwie gut zu wissen, dass er immer da war. Er passte auf mich auf. Er regelte mein Glück, meine Trauer, meine Wut, er kümmerte sich um Trost und Hoffnung und die Gewissheit, dass es ganz entschieden Sinn macht, auf der Welt zu sein.

Aber je älter ich wurde, desto häufiger hatte ich das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.

Weil ich glaube. Weil ich mir damit wichtige Werte zurechtlege und der festen Überzeugung bin, dass es da irgendwas geben muss, was diesen Blödsinn, der sich Menschheit nennt, zusammenhält. Nein, kein alter Mann mit weißem Bart auf einer Wolke, wie ich ihn aus den Kinderbüchern der Pfarrbücherei kannte.

Das wäre wirklich kindisch.

Glaube ist für mich die helle Fülle aus Träumen, Sehnsucht, Friede oder Zuversicht, die mich beten lässt. Eine Art sakrale Festplatte vielleicht, die unauslöschlich unser Dasein speichert und uns eines Tages danach messen wird, wie wir gelebt, gelitten und geliebt haben.

Wie wir andere Menschen behandeln, das Schicksal ertragen, mit der Welt umgehen und unsere Wünsche füttern. Glaube ist der rote Faden im dichten Knäuel der Gefühle; kein Stochern im Nebel, bei dem man den Blick fürs Herz verliert.

Es gibt Leute, die mir vorwerfen, naiv zu sein; wenn ich ihnen sage, dass ich mit Gott spreche. Du bist Journalist, heißt es, du darfst doch nur an Fakten glauben und an die Wahrheit der Geschichten.

Ich lasse sie dann reden und denke: Sie wissen nicht, wie ruhig Gott mich macht. Wie versöhnlich es ist, in einer knarrenden Kirchenbank zu sitzen und den Kopf zu sortieren vor dem eitlen Lärm hinter der Tür. Lachen ist Gott, Weinen ist Gott, Gott kennt mein Leben, ich stecke Kerzen an und lass mich von der Vergangenheit wärmen.

Für mich ist Gott auch der Glaube an das, was ich tue. Wie ich Dinge sehe, wie ich für meine Leidenschaften brenne. Glaube heißt stark sein und gleichzeitig Schwäche zulassen. Menschen deine Flanke hinzuhalten, ohne dass sie deine Seele treffen. Gott ist eine Erfahrung, auf die ich mich verlassen will. Die Frage nach seiner Existenz stellt sich mir da gar nicht.

Ohne Glaube gibt es keinen Fortschritt, ohne Glaube gibt es keinen Glauben an die Werte in unserer Gesellschaft. Ohne Glaube geht niemand zur Wahl, ohne Glaube kann die Welt nicht funktionieren, und wichtiger noch: Ohne Glaube gibt es keine Liebe.

An diesem Morgen auf dem Amt fühlte ich eine große Leere. Ein Loch tat sich auf, in dem gierig das Schicksal lauerte, und ich dachte, es zieht mich bald eiskalt hinab. Aber dann tröstete ich mich mit der selbstgerechten Erkenntnis, dass es die Kirche nicht besser verdiene, als demnächst auf mich zu verzichten; weil ich durch sie fast meinen Glauben verloren hatte.

Denn was kann mein Glaube eigentlich für eine Kirche, die es zulässt, Kinder zu missbrauchen? Hat mein Glaube etwa Schuld daran, dass sich maßlose Bischöfe goldene Wasserhähne gönnen, und es einen Papst gibt, der ständig Vorbehalte gegen schwule Männer äußert?

Ich ahnte, ach was, ich wusste, ohne die Kirche würde mein Glaube wie ein Haus ohne Dach sein; ich hoffte nur, die Mauern würden halten.

DER GAMMLER ÜBERM BETT

Als Kind schlief ich oft bei meiner Großmutter. Ich war gern bei ihr, weil sie was hatte, das meinen Eltern häufig fehlte: Zeit. Sie aber regelte ihren Tag nach mir, wir hörten alte Schlager aus ihrem rauschenden Radio und spielten lustige Brettspiele, bei denen sie häufig schummelte; sie tat dann immer so herrlich unschuldig, als wenn nichts gewesen wäre.

Sie hatte große Angst davor, dass ich ein Beatle werde, daran erinnere ich mich noch ganz genau. Die brüllen nur und singen so komisch, sagte sie, und ihre größte Befürchtung bestand darin, dass ich eines Tages auch Haare bis über beide Ohren haben würde. Das sagte sie mir regelmäßig, während wir uns vor einem rostigen Bottich wuschen und ihr die lange, graue Mähne aus dem Dutt fiel.

Ich fand das lustig, aber ein wenig Furcht hatte ich auch. Sie warnte mich zugleich davor, ein Gammler zu werden. So wie sie fast jeden nannte, der nicht wie ihr geliebter, kleiner Heintje aussah; oft musste ich seine kitschigen Liedchen ertragen, deren Schmalz mir täglich in die Ohren drang. Sie aber wetterte, dass uns irgendwann alle der Deibel holen würde. Während sie wie ein Gespenst im weißen Nachthemd grinste, das gern mal über den Dingen schwebte.

Das Diesseits sei, verdammt noch mal, verludert, sagte sie, und sie wünschte sich so sehnlichst, dass ich Priester werden würde. Um nicht weniger als die Welt zu retten. Dann kniete ich zaghaft vor einem ächzenden Bettgestell und betete mit ihr zur Nacht.

Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein.

Wenn wir dann in ihren schweren, muffigen Kissen lagen, schmiegten wir uns fest aneinander. Wir hatten uns, ganz allein, nur das war wichtig. Sie erzählte mir manchmal mit heiserer Stimme kleine Schauergeschichten, und wenn ich mich jedes Mal aufgeregt reckte, versuchte ich mit meinen Füßen nicht an die Verbände ihrer offenen Beine zu stoßen. Ich liebte den Geruch ihres Körpers, und im Winter rieben wir uns gegenseitig die Kälte aus den Knochen.

Oft schaute ich ängstlich durch die Dunkelheit nach oben. Dort hing ein schwarzes Kreuz, nicht weit über unseren Köpfen. Ich fürchtete immer, dass es uns eines Nachts erschlägt. Weil es notdürftig an einem Nagel befestigt war, der verbogen aus der Wand ragte.

Saust da bald die Strafe Gottes auf mich herab, bangte ich, wenn ich mir meine Haare wachsen lassen würde?

Ich mag so um die sechs Jahre alt gewesen sein und der Blick gruselte mich schon sehr. Wie Jesus dort ganz offenbar still litt, eine im Schmerz gekrümmte Gestalt, der man spitze Stifte durch Hände und Füße gedroschen hatte.

War das nicht ein erbärmliches Bild, das Kindern Angst einflößte, die sie nie wieder vergessen sollten? Ich begann, den armen Kerl über mir zu trösten; ihn flehentlich zu bitten, dass er uns nicht unter seinem Kreuz begraben möge. Ich betete und betete, aber von ihm kam nichts. Oft träumte ich, er würde durch den Raum gleiten und ließe sich vom Schnarchen meiner Großmutter tragen.

Jesus sah wirklich traurig aus. Er schaute gequält unter der Dornenkrone, und wie er so auf mich herunterglotzte mit den langen Haaren, dachte ich nur: Na toll, noch so ein Gammler, der nicht weiß, was er will. Doch bei ihm schimpfte Großmutter nicht, er kriegte sogar einen wackligen Ehrenplatz bei ihr. Ich konnte das Unrecht regelrecht fühlen.

Das Leiden Christi aber schwieg, hartnäckig, trotzig, ich war sogar ein wenig eifersüchtig. Irgendwie bekam der junge Mann am Kreuz noch mehr Wertschätzung als ich.

Kein Mensch hatte mir die Geschichte von seinem Tod und seiner Auferstehung erzählt. Keine Tante, kein Kindergarten und auch meine Eltern nicht. Ich erfuhr sie erst viel später, als ich Messdiener wurde; und weil sie mich dann so sehr faszinierte, nahm ich später am liebsten den Altardienst über Ostern an. Um dieses komische Wunder vom Leben und Sterben so oft wie möglich zu hören.

Ich las damals alles, was mir in die Hände geriet, besonders nachts mit der Taschenlampe unter der Decke. Aber da konnte Paulinchen beim Struwwelpeter noch so grausam verbrennen oder Pippi Langstrumpf das stärkste Mädchen der Welt sein: Es gab kein Buch, das bei mir diese Wucht auslöste wie das unglaubliche Drama von Jesus am Kreuz. Bald kannte ich ein paar Stellen der Geschichte fast auswendig und murmelte sie während der Messe ganz leise mit.

So kam ich zu Gott. Sanft, neugierig und ängstlich, weil ich um einen krummen Nagel bangte. Dabei weiß ich gar nicht mehr, ob meine Großmutter besonders gottesfürchtig war. Sie hatte in zehn Jahren acht Kinder geboren und zwei Weltkriege überlebt; ihr wurde wirklich nichts geschenkt, sie musste häufig Hunger leiden und schimpfte in der Küche so laut über den Zwerg mit dem Oberlippenbart, dass ihr ältester Sohn, mein Vater, aus Vorsicht die Türen schloss. Während er sich selbst stolz seinen ersten Volksempfänger zusammenbastelte und in der Hitlerjugend mit Segelfliegern seine Runden drehte.

Jedenfalls hatte meine Großmutter stets viel mit mir gebetet und mir sorgfältig Lieder und fromme Gedichte vorgetragen. Sie brachte mir auch das Leben bei und vor allem lernte ich von ihr, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Ihre kräftigen, kleinen Hände konnten hart zupacken, und sie jammerte nie, obwohl sie oft genug Grund dazu gehabt hätte. Ihr Mann soll ein paar Grundstücke versoffen haben, tuschelten wir Enkel, und eines Tages fiel er nach einer Zechtour vom Fahrrad und lag tot im Schnee.

Konnte seine Frau da noch auf Gott vertrauen? Das fragte ich mich später oft. Aber wer weiß, ob das auch alles so stimmte, wie es uns beim Kaffeeklatsch geschildert wurde.

Ich wurde sowieso mit vielen Fragen alleingelassen, seit ich von Gott erfuhr. Über Geschlechtsverkehr wurde natürlich nicht gesprochen, meine Eltern erzählten mir von diesem dämlichen Klapperstorch und niemals habe ich sie nackt gesehen. Mich quälte auch der Gedanke, wieso man erst verheiratet sein musste, um Kinder zu bekommen. Ich dachte so oft darüber nach, ich zermarterte mir das Hirn, und wusste doch keine Antwort, weil es in meiner Familie keine unehelichen Sprösslinge gab. Ich dachte Nächte darüber nach, bis mich ein Freund eher ungeschickt aufklärte; es war ungefähr zur gleichen Zeit, als ich erfuhr, dass Menschen sterben müssen.

Worüber ich ganz schön sauer war auf den angeblich so lieben Gott.

Nicht viel anders erging es mir, als ich nicht verstehen konnte, wie der dicke Weihnachtsmann durch den Kamin kommen sollte und der Osterhase die Eier versteckte. Aber mit der Zeit kam ich auch dahinter. Der gute, alte Mann entlarvte sich als Onkel Fritz, den sein Schnapsgeruch verriet, wenn er mir aus seinem goldenen Buch vorlas; und der fleißige Meister Lampe konnte nur noch meine Mutter sein, weil sie eines Ostersonntagnachmittags schweratmend aus den Büschen unseres Gartens kam. Nachdem sie dort auf allen vieren kriechend die Nester gefüllt hatte.

Nur eine Frage blieb, sie bleibt bis heute. Egal, wen ich damit löchere, es gab nie eine Antwort, die mich in irgendeiner Weise befriedigen konnte:

Warum hat Adam einen Nabel?

Denn auf sämtlichen Bildern, die man vom ersten Menschen der Welt kennt, sieht man bei ihm eine kleine Kuhle im Rumpf. Wie kann das sein, fragte ich mich, wenn er gar nicht geboren wurde? Wenn ihn Gott aus der Erde eines Ackers geschaffen hat, wie es in der Bibel steht?

Doch ich fand selbst dort keine Lösung für mein kleines Rätsel. Obwohl ich mein Leben lang immer mal wieder in diesem wunderbaren Buch lese, weil es für mich ein großes Vorbild der Klarheit von Sprache ist.

Ich glaube, da hatte ich als Kind meine ersten Zweifel an Gott; und das mit Adam war für mich völlig unerklärlich.

War die Schöpfung am Ende eine Mogelpackung?

Mein Religionslehrer machte mich beinahe zum armen Sünder, als ich ihn eines Tages nach dem Nabel fragte; es hätte nicht viel bis zu einer Ohrfeige gefehlt. Aber irgendetwas konnte trotzdem nicht stimmen. Ständig trug Adam einen Nabel, auf jedem Gemälde, auf jeder Freske, die ich auch später in Kirchen sah; und als ich dann viele Jahre später in Rom mit offenem Mund in das Gewölbe der Sixtinischen Kapelle blickte, war ich sogar von Michelangelo enttäuscht, weil auch er seinem Adam ein Loch in den Bauch gemalt hatte. Ich stöhnte staunend nach oben.

Meine Großmutter starb, als ich vierzehn Jahre alt war. Sie röchelte und spuckte Blut, sie rang nach Luft und erkannte mich nicht mehr an ihrem Sterbebett. Sie wurde im strömenden Regen begraben, ich blickte mit meinen Eltern traurig in die offene Grube, in die vom Rand aus triefend nasse Erde rutschte.

Ich weinte, ich hatte schöne Bilder im Kopf und während ich die Augen schloss, sah ich sie durch ihr windschiefes Häuschen schlurfen. Hörte sie lachen und dröhnen und fühlte sie ein letztes Mal in ihrem Bett.

Jetzt war das Kreuz wirklich heruntergefallen.

Ich stand da und hasste den Tod.

GUT WAS LOS BEI GOTT

Wir lebten früher schräg gegenüber einer katholischen Kirche. Sie war immer da. Bei jedem Blick aus dem Fenster trotzte sie mit ihrer Präsenz, und meist spielten wir Kinder um sie herum. Sie läutete uns mit mächtigen Glocken aus dem Schlaf, rief sonntags hartnäckig zur Messe und mahnte mich fast täglich, dass der liebe Gott nicht weit weg war und alles sah, was ich tat. Das war nicht gerade leicht, wenn man einfach nur Junge sein und mit der Seifenkiste die Gegend unsicher machen wollte.

Die Kirche passte auf mich auf. Einmal nämlich glaubte ich den Hahn auf der Turmspitze krähen zu hören, als ich an einem Baggerloch ganz in der Nähe von der steilen Böschung langsam ins Wasser rutschte. Ich konnte noch nicht schwimmen und mein Vater hatte mir bei Strafe verboten, mich auch nur in der Nähe des gefährlichen Tümpels aufzuhalten; was die Neugier für einen Pimpf wie mich natürlich erst richtig anstachelte.

Jedenfalls war plötzlich mein Vater da. Er kam wie aus dem Nichts und blieb erstaunlich ruhig, als er mich brüllenden Bengel vor dem sicher geglaubten Ertrinkungstod rettete.

Ihn muss Gott geschickt haben, dachte ich später. Oder hatte er den aufgekratzten Gockel da oben gehört?

Dann musste ich mit ihm sofort nach Hause gehen. Er sagte kein einziges Wort auf dem kurzen Weg dorthin, doch sobald die Tür ins Schloss fiel, schlug er mir mit einem Pantoffel hart auf den Hintern. Ich flehte, ich jammerte um Erbarmen, doch mein Vater drosch derart fest auf mich ein, dass die Sohle in der Mitte durchbrach.

Nie vorher und nachher hat er mich je wieder so gezüchtigt. Er hat nur Angst um dich gehabt, sagte meine Mutter, er schlug dich aus Liebe.

Aber das glaubte ich ihr nicht.

Ich gelobte hochheilig Besserung und blieb, solange wir dort wohnten, unter dem Einfluss dieser stets greifbaren Kirche. Fast bewachte sie mein junges Leben, und ja, irgendwann hatte ich einen verdammten Respekt vor diesem großen, roten Klotz, in dem immerhin Gott hausen sollte.

Seit ich denken kann, hatte ich große Angst, dass der schräge Turm umkippen könnte. Aber er steht noch da, bis heute.

Bald war mir klar, dass ich Messdiener werden wollte. Wie die meisten Jungs bei uns in der Nachbarschaft. Ich fand die Kirche außerdem auch sehr schön, wenn ich mich ergriffen in eine ihrer Bänke setzte und mir die über sechzig Fenster anschaute, die alle eine Geschichte aus der Bibel erzählten, während sich sanft das Licht durchs bunte Glas brach.

Manchmal stand ich auf, ging langsam an ihnen vorbei und ließ meine eigenen, sehr ausgeprägten Fantasien blühen zu dem, was ich sah. Ich schaute mir Tauben, Kerzen, Kreuze, Schwerter, Heilige und Fische an, und in einem der Kirchenschiffe blieb ich besonders gern stehen, weil es im Fenster das Opfer von Abraham zeigte. Ein alter Mann mit grauem Bart steht da mit einem Dolch in der Hand und will gerade einen gefesselten Jungen töten. Aber durch einen großen Finger, der durch die Wolken sticht, wird er wohl davon abgehalten.

Ich muss ungefähr acht gewesen sein und konnte gerade einigermaßen lesen; also blätterte ich zu Hause gleich in der Bibel nach. Sie stand bei uns im Bücherregal zwischen den Kochrezepten und Kriegsromanen; und ich begann mich damals, wie schon erwähnt, mit allem Ernst für ihre spannenden Geschichten zu begeistern.

Es dauerte nicht lange, bis ich die Stelle bei 1. Mose 22 fand, und sie geht kurzgefasst so: Der alte Knabe sollte für Gott seinen Sohn Isaak opfern. Doch der listige Allmächtige wollte eigentlich nur die Stärke seines Glaubens prüfen und schickte einen Engel, der ihn im letzten Augenblick von dem Verbrechen abhielt und dabei rief:

Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts; denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.

Das musste ich erst mal sacken lassen. Aber schließlich kam ich zu dem Schluss, dass die Sache nicht in Ordnung war. Was ist das für ein Gott, fragte ich mich, der ein solches Opfer fordert; und was ist das überhaupt für ein Vater, der sich so einem abseitigen Wunsch nicht widersetzt?

Diese Frage quälte mich lange, doch ich bekam mal wieder keine Antwort. Schließlich vermutete ich, dass die schlauen Kirchgänger auch überhaupt keine Antwort darauf kennen konnten.

Trotzdem wollte ich jetzt unbedingt mitmachen in diesem Verein, der sich Gemeinde nannte. Bei jedem neugierigen Gang unter den Fenstern wurde mir das klarer; sie erzählten ja auch mehr aufregende Geschichten als nur die über Abraham. Es gab noch die drei Heiligen mit Weihrauch, Gold und Myrrhe auf ihrem mühseligen Weg zum Christuskind; oder die wunderbare Brotvermehrung, die Arche Noah, die Sünde im Paradies und den Turmbau zu Babel, um auch einige zünftige Bibelstellen zu nennen, die nicht in den Glasscheiben zu sehen waren.

Irgendwie tobt hier das Leben, dachte ich.

So stand ich eines Tages vor dem Pfarrer. Es muss ein paar Wochen nach meiner heiligen Kommunion gewesen sein, die für mich ganz gut gelaufen war. Ich teilte mir die Familienfeste damals immer danach ein, wie viele Geschenke ich bekommen hatte; und so gesehen, gab es keine Tante, die Klavier spielte, aber umso mehr Onkel, die was mitbrachten. Für die spontane Erhöhung meines Taschengeldes war ich natürlich besonders empfänglich, und das geweihte, kleine Messingkreuz, das mir meine Eltern schenkten, hing noch jahrelang über dem Bett meiner Studentenbude.

Der Pfarrer war streng, aber nett. Er wirkte wie ein sorgfältiger Verkäufer des Glaubens und freute sich über jeden, der Messdiener werden wollte in seiner Gemeinde Sankt Bonifatius. Dabei hatte er eine wissende Art zu lächeln, sie schien so selbstbewusst und überlegen, als stünde er bei allem, was die Welt bewegt, im regen Austausch mit seinem Vorgesetzten da ganz weit oben.

Als ich später mit weißem Gewand und rotem Kragen vor dem Altar kniete und bei der Wandlung eifrig klingelte, glaubte ich hinter seinem weißen Haar oft einen Heiligenschein zu entdecken, der sich zitternd in mein Trugbild mogelte.

Bei einer Frühmesse kippte ich um; nicht wegen meines blöden Hirngespinstes, sondern weil ich offenbar zu wenig gefrühstückt hatte. Kann ja mal passieren, sagte der Pfarrer und machte ein Kreuzzeichen über meine kalte, schweißnasse Stirn.

Dann trugen mich ein paar kräftige Jungs hinaus. Hätte nur noch Beifall in den Bänken gefehlt, dachte ich später.

Ich liebte diese stille, heile Welt, die nach Weihrauch roch und Wohlstand schmeckte. Wahrscheinlich hätte es für mich keine bessere Zeit geben können, als den liturgischen Dienst in den Sechzigerjahren zu verrichten. Weil ich ständig in große Zuversicht schaute und in Gesichter, die immer fülliger wurden.

Es waren ruhige, auch satte Jahre, in denen sich die Menschen im Ruhrgebiet endlich was gönnen wollten nach dem Elend des Krieges; und die Kohle unter ihren Füßen erlaubte es ihnen auch, es sich besser gehen zu lassen. Man gönnte sich was, schwieg schön über die Hitlerzeit, aß immer viel zu viel und ging nach der Messe zum Frühschoppen.

Mein Vater arbeitete einige Zeit auf der Zeche, die in Sichtweite unserer Kirche den Fortschritt aus dem Stollen spuckte, für die Kumpel war es ihr schwarzes Gold. Sie hockten nach Feierabend vor der Trinkhalle neben unserem Haus; die Arbeit klebte ihnen im Gesicht, ehrlich, dreckig, und die Augen lachten weiß unter ihren Helmen. Im Ruhrpott war Arbeit nicht bloß Arbeit, sie war ein hohes Gut, sie wurde liebevoll Maloche genannt und taugte oft auch als Brücke zwischen den Kulturen.