6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eichborn

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Finanziert sich die Kirche mit kriminell erwirtschaftetem Geld? Geldwäsche für die Mafia, Beihilfe zur Steuerhinterziehung, verdeckte Parteienfinanzierung, Betrügereien, Millionen an Schmiergeldern und Schwarzgeld - bei all dem will man eigentlich nicht an die katholische Kirche denken. Tatsächlich aber gibt es im Vatikan einen Ort, an dem all dies Alltag war und teilweise bis heute ist: die Vatikanbank. Offiziell firmiert die Bank unter dem Namen "Institut für Religiöse Werke". Doch mit christlicher Moral und Wohltätigkeit hat die Realität dieser Institution, die am liebsten im Geheimen operiert, nur wenig zu tun.

Dieses Buch zeigt zum ersten Mal die skandalbeladene Geschichte der Vatikanbank von ihrer Gründung bis heute. Es basiert auf umfangreichen Hintergrundrecherchen und teilweise auf neuen, bislang geheimen Dokumenten. Die Vatikanbank ist die schwarze Kasse der katholischen Kirche. Gottes schwarze Kasse.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Über den Autor

Fidelius Schmid, geboren 1975, ist Journalist. Er hat Volks- und Betriebswirtschaft in Hamburg, Sydney und Paris studiert und ist Absolvent der renommierten Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Von 2003 bis 2010 arbeitete er für die Financial Times Deutschland, u. a. als Korrespondent in Frankfurt und Brüssel. Nach einer kurzen Station als Reporter für Wirtschafts- und Finanzskandale beim Handelsblatt wechselte er 2012 als Redakteur zum Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL. Er lebt mit seiner Familie in Köln.

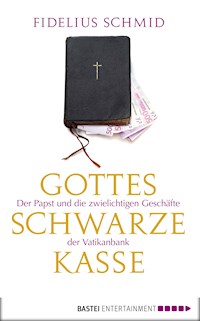

FIDELIUS SCHMID

GottesschwarzeKasse

Der Papst und die zwielichtigenGeschäfte der Vatikanbank

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Copyright © 2013 by Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Klaus Gabbert, Büro Z, Wiesbaden Umschlaggestaltung: Christina Hucke Umschlagmotiv: © shutterstock/Milos Luzanin; shutterstock/illustrart E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-8387-4534-3

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

INHALT

Für Nicole und Emil

PROLOG

Im Frühjahr 2013 diskutierte die Welt über Steueroasen, Offshore-Paradiese, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Einer Journalistenorganisation waren die Kundendaten zweier Gesellschaften zugespielt worden, die Interessenten Briefkastenfirmen in den Niedrigsteuerländern der Welt anbieten. Auf einmal waren die Namen von so exotischen Weltgegenden wie den Cook und den Cayman Islands, den Seychellen, Panama, Mauritius, aber auch der Schweiz und den britischen Kanalinseln in aller Munde. Auch der Druck auf Österreich und Luxemburg nahm zu, Zypern stand angesichts der drohenden Staatspleite als Fluchtpunkt schwarzer Gelder am Pranger.

Vom Vatikan redete in diesem Zusammenhang niemand. In Rom und außerhalb wurde hauptsächlich die Wahl von Papst Franziskus bejubelt und jeder seiner Schritte geradezu euphorisch begleitet.

Tatsächlich kann man den Vatikan getrost in einer Reihe mit all diesen Ländern und Inseln nennen, obwohl es weltweit keine Organisation gibt, die so lange und so beständig höhere Werte predigt. Der Kirchenstaat war seit seiner Gründung ein Steuer- und Geldwäscheparadies. Dort herrscht Steuerfreiheit, und die Mächtigen am Heiligen Stuhl haben in der Vergangenheit Rechtshilfeersuchen in Finanzangelegenheiten entweder abschlägig oder unvollständig oder falsch oder gar nicht beschieden. Dem Rest der Welt bei der Aufklärung von Finanzbetrügereien, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche behilflich zu sein – da hüllt man sich hinter den Leoninischen Mauern ebenso in Schweigen wie auf den Cayman Islands.

In diesem Buch geht es aber nicht nur um Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Sondern um den Diktator Benito Mussolini, um Nazis, Morde, Selbstmorde, das Opus Dei, Entführungen, Bestechungen, die Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Freimaurer, den legendären Deutsche-Bank-Chef Hermann Josef Abs, die Mafia, Betrug, Verrat, einen deutschen Adligen und einen alten Wehrturm im Kirchenstaat. Das klingt jetzt nach einem verschwörungstheoretischen Thriller, aber nichts läge mir ferner. Mein Buch ist eher eine schlichte Bestandsaufnahme, vom Anfang bis in die Gegenwart. Es beruht teilweise auf öffentlich zugänglichen Materialien und teilweise auf nicht öffentlich zugänglichen.

Die Fäden laufen in dem Turm mit den dicken Mauern zusammen, dem alten Wehrturm St. Niccolò. Dieser beherbergt etwas, was es in dieser Form kein zweites Mal auf dieser Welt gibt: das Istituto per le Opere di Religione, kurz IOR, auf Deutsch: das Institut für Religiöse Werke – oder einfach ausgedrückt: die Vatikanbank.

Das Institut in seinem Turm schmiegt sich mit seinen wenigen, vergitterten Fenstern an die Rückseite des Apostolischen Palasts. Marmorstufen führen hinauf, durch die Milchglastüren mit dem päpstlichen Wappen geht es hinein in die runde Schalterhalle. Der Raum, ebenfalls mit Marmor ausgelegt und nur durch künstliches Licht erhellt, beherbergt in der Mitte einen kleinen runden Holztisch für acht Personen.

Als ich vor gut zwei Jahren die Arbeit an diesem Thema begann, stieß ich in Büchern über andere kirchliche Themen und in Artikeln meiner Journalistenkollegen auf die lapidare Bemerkung, dass die Vatikanbank »heute ein vorbildlich geführtes Institut« sei. Seither ist der damalige Chef dieser Bank in beispiellos rüder Manier vor die Tür gesetzt worden, hat die italienische Bankenaufsicht den Vatikan vom elektronischen Zahlungsverkehr abgeschnitten, haben die Vereinigten Staaten den Vatikan als »bedenklichen« Geldwäschestandort gelistet und ist Papst Benedikt XVI. zurückgetreten, sind der Generaldirektor der Bank und sein Stellvertreter entlassen und ist ein Geistlicher, der Millionen über die Vatikanbank verschoben haben soll, verhaftet worden.

In diesen Monaten läuft ein neuerlicher Versuch, die Vatikanbank zu säubern. Es ist bereits der vierte seiner Art. Der scheidende Papst Benedikt hat für seinen Nachfolger mit seinen letzten Amtshandlungen die Weichen gestellt. Ich will diese Bemühungen würdigen.

Alles in allem aber war die Vatikanbank nie ein vorbildlich geführtes Institut, und mein Optimismus, dass sie je ein solches sein wird, hält sich in engen Grenzen. Die Vatikanbank ist, seit es sie gibt, viel eher ein Ort der dunklen Machenschaften. Die schwarze Kasse der katholischen Kirche. Gottes schwarze Kasse.

Viele Jahrzehnte lang beschränkte sich der Vatikan darauf, lediglich die Existenz seiner Bank zu bestätigen, obwohl das Institut immer wieder in Skandale verwickelt war, die für Schlagzeilen sorgten. Erst in den letzten Jahren veröffentlichte der Heilige Stuhl immerhin die jährlichen Zahlungen des IOR an den päpstlichen Haushalt, die die Defizite der Kurie deutlich reduzierten oder gar ganz ausglichen. Ansonsten hüllte man sich in Schweigen.

Zur Abgrenzung und um Verwechslungen zu vermeiden: Das IOR ist nicht die Zentralbank des Vatikans. Diese Funktion obliegt der Vermögensverwaltung des Heiligen Stuhls, der Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). Das IOR dagegen führt sein Dasein offiziell als Stiftung. Rein rechtlich betrachtet gehört es: niemandem.

Juristisch betrachtet ist es eine eigenständige Person des Kirchenrechts, des sogenannten kanonischen Rechts. Verfügungsgewalt über das Institut im Sinne der Rechte, die denen eines Eigentümers nahekommen, hat nur der Papst persönlich. Vielleicht ist deswegen der Begriff »Vatikanbank« ein wenig schief. Papstbank wäre wohl treffender, aber auch dies würde Widersprüche hervorrufen: einerseits, weil der Papst mit ziemlicher Sicherheit nicht weiß, was in diesem Institut genau vor sich geht; andererseits, weil es eine für den Vatikan fast schon dramatisch anmutende Diskussion darüber gibt, ob das Haus rein rechtlich betrachtet nun eine Bank ist oder eher ein Investitionsfonds.

Laut offizieller Satzung des IOR dürfen nur Mitarbeiter vatikanischer Institutionen, Diözesen und Bistümer sowie wohltätige katholische Organisationen dort Konten unterhalten. Deponierte Vermögen müssen mindestens teilweise für wohltätige Zwecke – dies können auch zukünftige sein – bestimmt sein. Wobei das Kriterium der Wohltätigkeit in der Lesart der Vatikanbank bislang bereits dann erfüllt war, wenn das Geld der Kirche zukommt. Und »künftig« kann man auch mit »irgendwann« übersetzen. Wie praktisch.

Dass weder der Kreis der Kunden bisher der Satzung entsprach noch dass es mit der Wohltätigkeit bis zum heutigen Tag besonders weit her ist, werde ich im Verlauf des Buches an etlichen Beispielen demonstrieren. Halten wir hier bloß fest, dass es sich dabei um eines der Kernprobleme des Instituts handelt. Während diese Zeilen entstanden, hat der Vatikan Wirtschaftsprüfer aus der Schweiz und eine amerikanische Unternehmensberatung beauftragt, ein für alle Mal herauszufinden, wer die Kunden des Instituts tatsächlich sind und was sie mit ihren Geldern bei der Vatikanbank tun. Nicht einmal der Chef des Instituts wusste dies zuvor.

In den Jahrzehnten seit seiner Gründung 1887 haben sich Namen und Organisationsstruktur der Institution, die erst seit 1942 IOR heißt, mehrfach geändert. Heute stellt sich die Vatikanbank ungefähr so dar: Das operative Geschäft wird von einem Generaldirektor geleitet. Ein Aufsichtsrat verwaltet die Geschäfte der Bank. Den Aufsichtsratsvorsitz hat seit dem Frühjahr 2013 der deutsche Jurist und Unternehmer Ernst von Freyberg inne – ein Mann, der in der deutschen Finanzszene zum Zeitpunkt seiner Berufung nicht sonderlich bekannt gewesen ist. Selbst noch Wochen später quittierten viele Frankfurter Banker seinen Namen mit einem fragenden Blick oder Achselzucken.

Über Jahre hat er erst mit seiner eigenen Firma und dann für eine japanische Investmentbank ein besonderes Geschäft betrieben: das Aufkaufen, Umstrukturieren und Weiterverkaufen von Unternehmen und Anlageportfolios. Zunächst tat er sich damit nach der deutschen Einheit beim Verkauf von Treuhand-Gesellschaften hervor, dann spezialisierte er sich auf Deals mit mittelständigen Unternehmern.

Von Freyberg ist Mitglied des katholischen Malteserordens, gehört zu den Erben der Hamburger Großwerft Blohm + Voss und engagiert sich für die Wallfahrt Behinderter nach Lourdes. Vor allem aber soll er die skandalgeschundene Vatikanbank nun wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen.

Von Freyberg steht mit dem Aufsichtsrat einem Gremium vor, das für den Vatikan ungewöhnlich ist: Es ist nicht mit Geistlichen, sondern mit katholischen Laien aus der Wirtschaft besetzt – die aber die internen Machtverhältnisse im Vatikan und der katholischen Kirche widerspiegeln. Der Vatikan selbst sichert sich seinen formalen Einfluss auf das Institut über ein fünfköpfiges Gremium, das aus den Reihen der Kurienkardinäle besetzt wird: die Kardinalskommission.

Nach Jahrzehnten der absoluten Geheimhaltung hat die Vatikanbank nach einer neuerlichen Serie von Turbulenzen und Skandalen ein paar Zahlen über sich öffentlich gemacht. Demnach verwaltet sie rund sieben Milliarden Euro an Geldern und hat ein Eigenkapital von rund 800 Millionen Euro.

Für eine Bank sind sieben Milliarden Euro sehr wenig, zumindest nach den Maßstäben großer Volkswirtschaften. Zieht man allerdings die spezielle Konstruktion der Vatikanbank in Betracht, ist es doch ein ganz ansehnlicher Betrag. Das Istituto per le Opere di Religione leiht sich nämlich anders als andere Banken kein Geld am Kapitalmarkt, sondern verwaltet lediglich die Einlagen seiner Kunden. Legt man also alle Kundeneinlagen zugrunde, ist die Vatikanbank vergleichbar mit einer der größeren Sparkassen Deutschlands – der Sparkasse Dortmund zum Beispiel.

Rechnet man das Eigenkapital der Vatikanbank heraus und bezieht man die Summe der Einlagen auf die Anzahl der Kunden, kann man zudem eine Aussage über den Durchschnittskunden des IOR machen: Er hat ein Guthaben von 333000 Euro auf der Bank – ein durchaus respektabler Betrag. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass hier von einer Bank in einem Staat von der Größe der Münchener Theresienwiese die Rede ist und dass viele Kunden Geistliche und Vatikanmitarbeiter sind, deren Kontostände eher deutlich unter diesem Durchschnitt liegen dürften.

Allerdings geht es in diesem Buch weniger darum, wie viel Geld in der Vatikanbank steckt, sondern vielmehr darum, was man damit machen kann. Und 7000000000 Euro, gepaart mit absoluter Diskretion und der Weigerung, mit Strafverfolgern zusammenzuarbeiten, reichen für eine ganze Menge: für Verbrechen, Mauscheleien und Affären, wie die siebzigjährige Geschichte der Vatikanbank zeigt.

Es ist so viel zusammengekommen, dass Papst Franziskus I. nun nach Jahrzehnten des Eigenlebens des Instituts die Zeit gekommen sieht, durchzugreifen. Am 28. Juli 2013, auf dem Rückflug vom Weltjugendtag in Brasilien, stellte er sich achtzig Minuten lang den Fragen mitreisender Journalisten. Und fand als erster Papst überhaupt gegenüber der Öffentlichkeit deutliche Worte, was die Bank angeht. »Ich weiß nicht, was aus der Bank wird«, sagte Franziskus. »Manche sagen, es ist besser, dass sie eine Bank ist, manche sagen, sie solle ein Wohltätigkeitsfonds werden, noch andere sagen: Mach sie zu.«

Es muss weit gekommen sein, wenn der Papst einer seiner größten Einnahmequellen öffentlich mit der Schließung droht. Der Grund dafür sind die immerwährenden Skandale dort. »Wir müssen die Lösung finden«, sagte Franziskus noch. »Aber was auch immer die Lösung sein wird, sie muss Ehrlichkeit und Transparenz in sich tragen. So muss es sein.«

Ehrlichkeit und Transparenz – genau damit aber hatte die Vatikanbank bisher nie etwas im Sinn.

Köln, im August 2013

Fidelius Schmid

1. EINE BANK, WIE DIE WELT SIE NICHT KENNT

Das Ende des Kirchenstaates

Vielleicht war es von vornherein aussichtslos für die Truppen von Papst Pius IX. im September 1870. Die französische Schutzmacht, die noch drei Jahre zuvor den Ansturm des italienischen Heers unter General Garibaldi abgewehrt hatte, war für den Krieg zwischen Preußen und Italien abgezogen. Es verblieben noch rund 13000 päpstliche Soldaten zur Verteidigung der letzten Reste des Kirchenstaates in Italien gegen das anrückende Heer des noch jungen Königreichs Italien.

Schon bevor am 20. September die Truppen zum Sturm ansetzten, gab Pius die Order an seine Militärs, nur so lange Widerstand zu leisten, bis die Unrechtmäßigkeit des Ansturms der Italiener offensichtlich werden würde. Nach nur wenigen Stunden Gefecht war alles vorbei. Der deutsche General Hermann Kanzler kapitulierte im Namen des Papstes, die italienischen Angreifer zogen durch die Porta Pia in die Ewige Stadt ein.

Es war das endgültige Ende des Vatikans als Territorialmacht – mehr als tausend Jahre nachdem der Vater Karls des Großen, König Pippin III., der Kirche erstmals umfangreiche Ländereien in Italien übereignet hatte. So einschneidend dieses Ereignis für die weltlichen Herrschaftsambitionen der Kirche gewesen sein mag, so sehr half es ihr doch bei der Bewältigung eines ganz anderen, schwer lastenden Problems. Dem Kirchenstaat war es in den Jahrzehnten zuvor zunehmend schlecht gegangen – aus finanziellen Gründen.

Über die Jahrhunderte hatte der Vatikan sich ein relativ stabiles Finanzierungssystem geschaffen, das im Wesentlichen aus folgenden Quellen kam: Spenden der Gläubigen wie dem Peterspfennig, der weltweiten Sonderkollekte zugunsten des Papstes, steuerähnlichen Ernteabgaben wie dem Jahresertrag eines neu besetzten Kirchenamtes und aus Anteilen an Ernten, die der Vatikan als Feudalherrscher für sich beanspruchte, diversen Gebühren, Verwaltungsakte, Ablasshandel und Sonderabgaben wie für Kreuzzüge oder den Wiederaufbau des Petersdoms. Steuern auf Handel und Grundbesitz im Kirchenstaat sowie Einkünfte aus Immobilien und Grundstücksgeschäften kamen hinzu.

Diese Einkommensströme litten bereits lange vor dem 19. Jahrhundert an Auszehrung. Die Reformation hatte die kirchlichen Zahlungen aus Deutschland, Großbritannien und den skandinavischen Staaten dramatisch verringert. Auch aus weiterhin katholischen Ländern wie Österreich gingen die Zahlungen nach Rom zurück. Mit der Französischen Revolution 1789 schrumpften auch die Erträge aus dem dortigen Grund- und Immobilienbesitz, ebenso aus den Staaten, die Frankreich im Anschluss eroberte. Dies alles führte dazu, dass die Kirche bei ihren Finanzen zunehmend auf die Einkünfte aus ihrem eigenen staatlichen Territorium in Italien angewiesen war.

Während Regionen wie Umbrien und die Romagna wegen ihrer florierenden Landwirtschaft ordentliche Erträge für den päpstlichen Hof generierten, zeigte sich vor allem in Rom und seinem Umland ein nahezu dramatisches Bild. In der Ewigen Stadt bettelte »die Hälfte der Bevölkerung für ihren Lebensunterhalt«1 oder war auf Hilfen der Regierung und der Kirche angewiesen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts lieh sich die Kirche wegen ihrer schwachen Haushaltssituation sogar mehrfach große Summen beim Bankhaus Rothschild, das sich davon im Gegenzug eine Verbesserung der Lebensumstände der Juden in Rom versprach.

Zwar gelang es dem päpstlichen Großschatzmeister und Kardinalstaatssekretär Giacomo Antonelli – unter anderem durch Steuererhöhungen und die Konsolidierung aller päpstlichen Schulden bei den Rothschilds – 1859, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Doch das 1861 neu ausgerufene Königreich Italien beraubte den päpstlichen Hof seiner größten Ländereien und entsprechend der Steuereinnahmen aus diesen Regionen. Im Ergebnis führte das dazu, dass der Finanzminister des Papstes »in einem Staat mit einer Fläche und Bevölkerung, die kleiner waren als die eines kleinen deutschen Herzogtums, Schulden bedienen sollte, die mit denen von manchen der wichtigsten Mächte Europas vergleichbar waren«2.

Die Not wurde so groß, dass ab 1860 in der katholischen Welt wieder flächendeckend zur Spende des Peterspfennigs aufgerufen wurde – sei es, um die wachsende militärische Bedrohung für den Kirchenstaat abwehren zu können, oder sei es schlicht, um die immer schlimmer werdende Finanzsituation des Papstes zu mildern.

Tatsächlich aber reichten auch diese Einkünfte nicht, um das wachsende Loch in den päpstlichen Kassen zu füllen. Der päpstliche Hof lieh sich wieder Geld bei den Rothschilds und drängte zunächst die französischen Gläubigen, dann alle europäischen Katholiken zum Zeichnen einer päpstlichen Anleihe – Letzteres mit überschaubarem Erfolg.

Vielversprechender schien den päpstlichen Finanziers dagegen die Teilnahme an der Lateinischen Münzunion zu sein, die 1866 durch die Zusammenlegung des belgischen, französischen und Schweizer Frankens mit der italienischen Lira entstand. Kern dieser Union war, Gold- und Silbermünzen mit dem gleichen genormten Edelmetallanteil zu prägen. Der Vatikan gab seine bis dahin gültige Währung, den Scudo, auf, prägte aber viel mehr Münzen und zudem mit einem viel geringeren Silberanteil als vereinbart, um so seine Schulden zu reduzieren. Während diese Fälschungen dem eigenen Haushalt anfänglich guttaten, führten sie bald dazu, dass päpstliche Münzen in anderen Staaten zurückgewiesen wurden. So flog der Kirchenstaat schon 1870 aus der Münzunion, die faktisch noch bis zum Ersten Weltkrieg Bestand hatte.

All dies führte dazu, dass in den ersten Monaten des Jahres 1870 die finanziellen Probleme »in Abwesenheit eines Wunders unlösbar«3 waren. Die damalige Verschuldung von rund zwanzig Millionen Lire entsprach einem Vielfachen der jährlichen Gesamteinnahmen des Vatikans.

Die Besetzung des Kirchenstaats durch die Truppen Viktor Emanuels II. am 20. September 1870 bedeutete für den Vatikan zwar den Verlust nahezu aller Steuereinnahmen, aber auch, dass er nun eines Großteils seiner weltlichen Ausgaben ledig war. Angesichts eines unklaren Rechtsstatus – der fast sechzig Jahre lang offenen Römischen Frage – entwickelte sich der ehemalige Territorialstaat zu einer internationalen Organisation, die bis 1929 hauptsächlich von den Zuwendungen ihrer Gläubigen leben sollte. Seinen Schuldenberg von rund zwanzig Millionen Lire zahlte der Vatikan nie zurück. Da der Vatikan den neuen italienischen Staat nicht anerkannte und eine Zusammenarbeit mit dessen Institutionen grundsätzlich ablehnte, nahm er auch die jährliche Apanage von rund drei Millionen Lire nicht an, die ihm Italien per Gesetz zugestanden hatte.

Alles in allem aber ging es dem Vatikan finanziell so deutlich besser als zuvor. Zwar fehlten die Einkünfte aus Steuern, aber auch die Ausgaben gingen dramatisch zurück. Hauptkosten des päpstlichen Hofes waren nun: der eigene Haushalt und Hof, die Schweizer Garde, das Kardinalskolleg, die Kongregationen der Kurie, die Nuntiaturen im Ausland, die päpstlichen Museen, die Paläste in- und außerhalb der Leoninischen Mauern sowie die Pensionen ehemaliger Angestellter des Kirchenstaates. Dagegen stand als Haupteinnahmequelle der Peterspfennig, die Sonderkollekte unter allen Katholiken weltweit. Pius IX. hatte bewusst Furcht vor der Beschlagnahmung des Kirchenvermögens geschürt – nun fühlten sich die Katholiken zu besonderer Solidarität mit dem Papst verpflichtet, und die Spenden flossen in zuvor nicht gekannter Höhe.

In den Jahren nach 1870 begann der Vatikan auch, die Überschüsse seiner allmählich zunehmenden Einkünfte in Immobilien und Unternehmen zu investieren, so etwa in die römische Wasserversorgungsgesellschaft, in Mühlen, Gas- und Elektrizitätsversorger.

Ob dies die Kirche auf eine finanziell gesunde Basis stellte, ist umstritten. Als Pius IX. 1878 starb, hinterließ er zwar einigen Quellen zufolge immerhin ein Vermögen von rund dreißig Millionen Lire in den päpstlichen Kassen. Andere Quellen sprechen hingegen von einer solchen Finanzknappheit, dass das Konklave zur Wahl von Leo XIII. auf Teile des sonst üblichen Pomps verzichten musste. Weitere Anzeichen dafür waren ein Stellenabbau bei der Schweizer Garde durch Abfindungszahlungen an freiwillig ausscheidende Gendarmeriemitglieder und die Entscheidung Leos, einen neuen Weg durch die Vatikanischen Gärten wegen der Kosten nicht anlegen zu lassen.

Leo XIII. war es auch, der mit dem Prälaten und ehemaligen Mathematikdozenten Enrico Folchi erstmals einen offiziellen päpstlichen Vermögensverwalter einsetzte und somit die wirtschaftlichen Interessen des Vatikans offenbarte. Da der Industrialisierungsgrad der italienischen Wirtschaft anders als der der britischen oder der deutschen nicht sonderlich hoch war, blieben Folchi im Prinzip drei Methoden, das Geld des Papstes zu vermehren: Er investierte in Immobilien, spekulierte mit italienischen und ausländischen Staatsanleihen und verlieh die Einnahmen aus den Spenden der Gläubigen an Italiens aristokratische Oberschicht. Neben der Ironie, das Geld der Gläubigen an Reiche zu verleihen, zeigt dies aber auch etwas anderes: Die Kirche scherte sich nicht mehr um das über Jahrhunderte kultivierte Wucherverbot für die Katholiken, das die Einnahme von Zinszahlungen ächtete. Mutter Kirche wucherte nun einfach selbst mit.

Gleich zweimal schlitterte der Vatikan in diesen Jahren ziemlich knapp an einem Desaster vorbei. So bot die französische Bank Union Générale dem Vatikan an, mittels zweier externer Stiftungen sein Vermögen professionell zu vermehren. Während Papst Leo stark dafür war, weigerte Folchi sich – und sollte recht behalten: 1882 ging die Union Générale pleite. Der Vatikan machte zwar Verluste, hatte dem Bankhaus aber immerhin nicht all sein Geld anvertraut.

Ab 1880 boomte vor allem das Immobiliengeschäft in Rom. Große, freie Flächen wurden erschlossen, Adelsfamilien versilberten ihre Familiengüter ganz oder teilweise. Folchi beteiligte den Heiligen Stuhl als stillen Gesellschafter an mehreren Kommanditgesellschaften, um so die Beteiligung der Kirche zu verschleiern. Auch an der Società Generale Immobiliare des Fürsten von Piombino, Rodolfo Boncompagni Ludovisi, hielt der Vatikan Aktien – im Tausch für unbesicherte Kredite über zwei Millionen Lire. Mit Hilfe des kirchlichen Gelds avancierte die Firma schnell zum größten Wohnimmobilienbauer Roms. Doch als mit dem Niedergang des Baubooms Ende 1880 der Fürst von Piombino und seine Gesellschaft ins Wanken gerieten, fielen auch die Aktien des Vatikans. Der Heilige Stuhl verlangte vergebens sein Geld zurück. Er verlor eine Million Lire, blieb aber Aktionär der Gesellschaft, die später zu einem zentralen Element seiner Spekulationstätigkeiten werden sollte.

Parallel zur Baubaisse aber bedrohte das nach wie vor ungeklärte und schlechte Verhältnis des Vatikans zum jungen italienischen Königreich das Vermögen der katholischen Kirche, ihrer Bistümer, Institutionen und Ordensgemeinschaften im ganzen Land. Bereits 1873 hatte die Regierung ein Dekret auf die unlängst besetzten Gebiete des Restkirchenstaates (Rom und Latium) ausgeweitet, wonach das Vermögen von Bistümern, Domkapiteln und religiösen Orden liquidiert werden sollte. 1884 wurde das Vermögen der Propaganda Fide, also der Kongregation für die Evangelisierung der Völker, beschlagnahmt und schließlich versteigert. 1887 schaffte Italien die Bezahlung des »Zehnten« durch Bauern an die Pfarrgemeinden ab und brachte sogar ein Gesetz auf den Weg, wonach katholische Wohltätigkeitsorganisationen nicht mehr von Priestern und kirchlichen Laienorganisationen geleitet wurden durften.

All dies beschwor am päpstlichen Hof von Leo XIII. die Sorge herauf, der Staat wolle sich auch noch die restlichen Überbleibsel kirchlichen Vermögens in Italien einverleiben. Der Papst übertrug Folchi die Aufgabe, ein Versteck dafür zu finden, und dieser gründete am 11. Februar 1887 die Geheimorganisation Commissio ad pias causas, die Kommission für fromme Zwecke. Aus diesem Gremium wurde, nach zwei Umbenennungen und fast sechzig Jahre später, die heutige Vatikanbank, das Istituto per le Opere di Religione (IOR, Institut für Religiöse Werke).

Zweck der frommen Kommission war es also, unsichtbar für den italienischen Staat das Vermögen von Bistümern, Orden oder sonstigen kirchlichen Organisationen zu verwalten und zu investieren. Im Prinzip hat sich daran bis heute nicht viel geändert – nur dass die Machenschaften in der Bank vor noch viel mehr Staaten als nur vor Italien versteckt werden.

Zu Beginn der Operationen wurde damals Gold und wurden auch Immobilien sowie Schenkungen aus der ganzen Welt für die heimliche Verwaltung in Wertpapiere umgetauscht. Fortan agierte der Heilige Stuhl auch an den Börsen von Paris, London und Frankfurt. Aufgrund der fortwährenden Auseinandersetzungen mit dem Königreich Italien ließ Leo XIII., der erste Papst ohne weltliche Macht, große Mengen Geld vorsorglich zum Bankhaus Rothschild transferieren und verkaufte italienische Staatspapiere, die eigentlich den religiösen Orden gehörten. Der Verkauf löste einen Kurssturz am italienischen Anleihemarkt aus und verschlechterte entsprechend die Beziehungen des Papstes zur italienischen Regierung weiter.

Sinnbildlich für die neuen finanziellen Interessen des Papstes entwickelte sich auch die Beziehung des Vatikans zum Banco di Roma. Das Bankhaus wurde von Mitgliedern der römischen Aristokratie ausgerechnet aus der 1882 pleitegehenden Union Générale ausgegründet – auch mit Geldern des Vatikans. Der Chef der Bank, Ernesto Pacelli, Spross einer Familie, die sich als Bedienstete des Papstes geweigert hatten, den neuen Herrschern des Staates Italien zu Diensten zu sein, wurde zu einem der wichtigsten Finanzberater gleich dreier Päpste, bevor sein Cousin Eugenio selbst zum Papst (Pius XII.) gewählt wurde. Pacelli fungierte als Strohmann, um die wahren wirtschaftlichen Interessen des Vatikans in Italien zu vertuschen, und legte insbesondere das Geld der Kommission für fromme Zwecke an.

Seine Bank, der Banco di Roma, hatte allerdings ein Problem: Sie versuchte sich am Geschäftsmodell einer Universalbank, womit sie der wirtschaftlichen Entwicklung vorauseilte, weil von einer namhaften Industrialisierung noch gar keine Rede sein konnte. Die einzigen Erfolg versprechenden Aktivitäten waren daher weiterhin die Aktienmärkte, die Versorgungsunternehmen und die Immobilien. Mit dem Kollaps des römischen Baubooms und der Börsenkrise litten auch die Erträge des Vatikans beziehungsweise des Banco di Roma, zu deren Anteilseignern der Heilige Stuhl gehörte. Schätzungen zufolge verloren die Vermögensverwaltung des Vatikans und die Kommission für fromme Zwecke bis zu einem Drittel ihres Kapitalstands, den sie zum Höhepunkt des Baubooms angesammelt hatten.

Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes und die Börsenkrise setzten den bis dahin prächtig verlaufenden päpstlichen Investitionen schwer zu. Obwohl 1891 in den gut zehn Jahren aus den 1880 vorhandenen dreißig Millionen Lire 54 Millionen Lire geworden waren, sank nun der Einfluss der geistlichen Vermögensverwalter. Dafür aber gewann Ernesto Pacelli zusehends an Verfügungsgewalt über die päpstlichen Finanzen. Da auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Einmarsch italienischer Truppen die Römische Frage noch offen war und sich der Heilige Stuhl in einem Zustand der Rechtsunsicherheit bewegte, war Pacelli als Strohmann für den Vatikan besonders wertvoll: Die Anteile des Vatikans am Banco di Roma und anderen Unternehmen liefen auf seinen Namen. So konnte der Vatikan seinen wachsenden weltlichen Reichtum verbergen und vor möglichen Zugriffen durch die italienische Regierung schützen.

Drei Jahre bevor Papst Leo XIII. starb, bekam der Mantel des Schweigens über der Kommission für fromme Zwecke einen erheblichen Riss. Eines Nachts im Jahr 1900 drangen Einbrecher in den Schließraum der Commissio ad pias causas ein – einen Ort, der damals treffenderweise als »Buco Nero«, als schwarzes Loch, bezeichnet wurde. Sie stahlen Aktien und Anleihen im Wert von einer halben Million Lire. Der Vatikan erstattete keine Anzeige, sondern erlangte einen Großteil der geklauten Papiere zurück, indem er deren Nummern seinen Kontakten in Roms Bankenwelt meldete. Dennoch aber wurde damit zumindest halböffentlich, dass eine geheime Organisation im Vatikan Wertpapiere in größerem Umfang besaß.

Unter Leos Nachfolger Pius X., der den päpstlichen Thron von 1903 bis 1914 innehatte, verstärkte sich Pacellis Einfluss auf die päpstlichen Finanzen weiter. Der Vatikan verfolgte nun allem Anschein nach eine Geschäftspolitik, die der des Banco di Roma entsprach. Jedenfalls gehörten dem Heiligen Stuhl am Ende von Pius’ Amtszeit 25 Prozent dieser Bank, die damals zu den vier größten in Italien überhaupt zählte. Zudem hatte er umfangreiche Einlagen bei dem Institut.

Dies war wahrscheinlich der bedeutendste Teil der päpstlichen Investitionen. Daneben investierte der Heilige Stuhl unter Pius X. hauptsächlich in ausländische Staatspapiere und Versorgungsunternehmen. Angaben aus den Jahren 1912 und 1913 führen neben Einkünften vom Banco di Roma unter anderem Zinszahlungen von der Banca d’Italia, der Banque de France, von österreichischen, bayerischen, italienischen und spanischen Anleihen sowie Dividenden des Wasserversorgers Acqua Pia Antica Marcia, des Mühlenunternehmens Molini Pantanelli, der Schweizer Eisenbahn sowie von Gas-, Straßenbahn- und Elektrizitätsunternehmen auf. Hinzu kam, dass der Vatikan sich zunehmend als finanzieller Retter der Katholiken in Italien gerierte. Auf Anweisung des Papstes rettete Pacellis Banco di Roma mehrere katholische Kleinbanken und Sparkassen und garantierte für die Verbindlichkeiten zahlreicher Organisationen, vor allem für katholische Zeitungsverlage.

Während des Pontifikats von Pius X. erhielt auch die Kommission für fromme Zwecke einen neuen Namen: Ab 1904 hieß sie Kardinalskommission für Religiöse Werke – was aber nichts an ihrem Zweck änderte. Es ging darum, Geld heimlich zu verwalten, nicht um einen frommen Debattierclub.

Problematisch an der sehr engen Beziehung des Vatikans zum Banco di Roma war neben der zu starken Gewichtung einer einzigen Investition bei einem Institut, dass der Banco di Roma von den vier großen italienischen Banken das wirtschaftlich schwächste Stammland beackerte. Die drei Wettbewerber kamen aus dem produktiveren Norden Italiens, was für den Banco die Roma bedeutete, seine Gewinne hauptsächlich im Ausland machen zu müssen. Während das Bankhaus Nord- und Südamerika ignorierte und auf dem Balkan gegen den Bankier Bernardino Nogara – ein Mann, von dem hier noch sehr viel die Rede sein wird – und seinen Credito Commerciale chancenlos war, warf der Banco di Roma sein Auge nach Nordafrika: Paccelli eröffnete Filialen in Tunesien, Ägypten und Libyen.

Als die italienische Regierung 1912 gegen das Osmanische Reich in den Krieg zog, um Libyen zu annektieren, kam es zum Bruch Pacellis mit dem Papst. Diesem war die Verbindung zwischen Italiens Kolonialpolitik, dem Interesse des Banco di Roma und seinem eigenen Geld zu deutlich – Pacelli wurde nicht einmal mehr an das Totenbett von Pius X. vorgelassen.

Dessen Nachfolger Benedikt XV. wurde zwei Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 gewählt. Seine Fortune mit den kirchlichen Finanzen ist umstritten. Während der britische Kirchenhistoriker John F. Pollard »überwältigende Beweise« dafür findet, dass Benedikt »in Finanzfragen nicht unkompetent und nicht achtlos«4 war, halten der amerikanische Journalist Nino Lo Bello und andere Autoren sein Finanzmanagement für desaströs.

Halbwegs neutral betrachtet hatte Benedikt ein Einkommensproblem: Durch den Ersten Weltkrieg und seine ihm von den deutschen Kriegsgegnern angelastete prodeutsche Haltung versiegten die Spenden aus Belgien und Frankreich. Einzig aus Deutschland, wo der Zentrumsparteichef Matthias Erzberger unermüdlich Geld für den Papst auftrieb, und den USA flossen hinreichende Mittel in die päpstlichen Kassen.

Zudem hatte Benedikt, um es milde auszudrücken, Pech. Der Banco di Roma lag auch in der Folge seiner Expansion nach Libyen gleich zweimal schief und musste sowohl 1915 als auch 1916 mit vatikanischen Geldern und millionenschweren Garantien gerettet werden. Hinzu kamen Verluste, weil die Bank letztlich erfolglos versuchte, die Pleite des größten katholischen Zeitungsverlags Società Editoriale Romana mit mehreren Millionen Lire zu verhindern.

Schätzungen taxieren die Verluste des Vatikans aus diesen Misserfolgen auf mehr als fünfzig Millionen Lire. Der Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri schrieb dem italienischen Premierminister 1919, die Wertpapieranlagen des Vatikans beliefen sich auf noch 86,4 Millionen Lire.5 Er mag den tatsächlichen Wert untertrieben haben, um einem stets befürchteten Griff des italienischen Staates nach vatikanischem Geld in Form von Steuern oder Enteignungen vorzubeugen. Dennoch lässt der Brief die Schlussfolgerung zu, dass der Vatikan während des Krieges vierzig Prozent seines Vermögens verloren hatte.

Es regnet Geld

Peterspfennig, die Spenden von Rom-Pilgern, Wertpapiere und Staatsanleihen, Anteile an Versorgungsunternehmen und am Banco di Roma – das ließ den Vatikan in den fünfzig Jahren zwischen 1870 und 1920 zwar halbwegs über die Runden kommen, doch von unermesslichem Reichtum konnte nicht gesprochen werden.

Über all dem schwebte weiterhin die Römische Frage, ein Zustand fortwährender Rechtsunsicherheit. Zwar hatte sich der päpstliche Hof auf das Gebiet der heutigen Vatikanstadt zurückgezogen, doch war er weder als souveräner Staat anerkannt, noch wollte er sich als rein geistliche Organisation im Staat Italien wiederfinden.

Als Pius XI. 1922 Papst wurde, stellte sich die finanzielle Situation durch die Verluste während des Kriegs und dessen wirtschaftliche Nachwehen in ganz Europa recht schwierig dar. Noch viel bedrohlicher aber war eine erneute Krise beim Banco di Roma: Verluste im Auslandsgeschäft, die schwierige Situation in Italiens Nachkriegswirtschaft und die immer wiederkehrenden Rettungsaktionen für Italiens katholische Genossenschaftsbanken und Sparkassen brachten das Institut in Schwierigkeiten. Zur Jahresmitte zogen Kunden wegen zunehmender Zweifel an der Solvenz des Instituts ihre Ersparnisse in großem Umfang ab, und die Bank wandte sich an die Banca d’Italia, die italienische Zentralbank, um Hilfe. Damit waren die Einlagen der päpstlichen Verwaltung und der Verwaltung der Religiösen Werke, also des Vatikanbankvorläufers, direkt bedroht.

Hilfe bot sich ausgerechnet in der Person von Benito Mussolini an. Der erklärte Atheist und Klerusgegner, der »Seine Heiligkeit einzuladen, Rom zu verlassen« einst als einzige Lösung der Römischen Frage bezeichnet hatte, machte mit seiner Machtübernahme im Oktober 1922 eine Kehrtwende: Er buhlte offen um die Gunst katholischer Wähler, auch weil der neue Papst dem Faschismus weniger ablehnend gegenüberzustehen schien als sein Vorgänger. In seinem Regierungsprogramm versprach er die Wiederaufnahme des Religionsunterrichts in staatlichen Grundschulen, die Wiederkehr des Kruzifixes in öffentlichen Gebäuden und höhere staatliche Zahlungen an Kirchengemeinden.

Der Vatikan nutzte die Gunst der Stunde, und Pietro Gasparri, auch unter Pius XI. weiterhin Kardinalstaatssekretär, verhandelte mit dem Duce persönlich die Situation des Banco di Roma. Mussolini stimmte der Rettung der Bank auf Staatskosten zu, unter folgenden Bedingungen, auf die der Vatikan wohl oder übel einging:

Die papsttreuen Manager der Bank mussten gehen und wurden durch zwei Faschisten ersetzt.Die Bank musste die finanzielle Unterstützung der Partito Popolare, einer kirchentreuen Partei und erbitterten Gegnerin Mussolinis, des katholischen Gewerkschaftsbundes sowie der katholischen Presse einstellen.Für Mussolini war das ein nahezu genialer Schachzug: Er schnitt auf Staatskosten einem seiner wichtigsten politischen Gegner, dessen Medienmacht und dessen Arbeitnehmerbewegung tief ins Fleisch. Dem Vatikan war die Rettung seiner Geldmittel indes wichtiger als die Unterstützung der politischen Interessen seiner Gläubigen – jedenfalls in Form der christlichen Volkspartei, der Gewerkschaften und der Genossenschaften.

Zwar war nun das bedrohlichste Szenario für die vatikanischen Finanzen aus Sicht des Papstes vorerst abgewendet, aber wirklich besser wurde die finanzielle Situation in den folgenden Jahren nicht. Über Wasser gehalten wurde der Vatikan nun zusehends durch Spenden aus den Vereinigten Staaten, vor allem von Geldern aus Chicago und New York. Allein das Erzbistum Chicago schickte in den 20er-Jahren jedes Jahr durchschnittlich 120000 Dollar als Peterspfennig nach Rom.

Vielleicht waren es also die amerikanischen Großspender, vielleicht ein wenig Gottvertrauen, die Pius XI. trotz der knappen Kassen in der zweiten Hälfte der 20er-Jahre zu einem regelrechten Baufeuerwerk veranlassten: Die Restaurierung der Katakomben an der Via Appia, der Bau für das Institut für Orientalistik, ein Palast für das Lombardische Kolleg, ein Gebäude für das Äthiopische Kolleg, den späteren Palast des Gouverneurs der Vatikanstadt – all dies wurde zwischen 1926 und 1928 begonnen.

Oder ahnte Pius XI. bereits, dass ihm der faschistische Herrscher Italiens demnächst so viel Geld in die Kassen spülen würde, dass es auf ein paar stattliche Häuser in Rom mehr oder weniger auch nicht mehr ankäme? Denn nach wie vor hatte weder das Mussolini-Regime den Vatikan als unabhängigen Staat anerkannt, noch hatte der Vatikan formal den Verzicht auf seine Territorialansprüche erklärt – die Römische Frage hing zwischen beiden weiterhin in der Luft. Aus dieser Situation sollten die Kirchenmänner einen Deal mit dem italienischen Diktator aushandeln, der die Finanzen des Vatikans bis heute grundlegend verändert hat.

Erste zarte Versuche, den Verlust der päpstlichen Ländereien in Geld umzuwandeln und für den Vatikan Rechtssicherheit zu erlangen, waren noch unter Pius’ XI. Vorgänger Benedikt XV. gemacht worden. Der Kirchenhistoriker John F. Pollard berichtet, dass der päpstliche Gesandte am Rande der Versailler Verhandlungen 1919 Gespräche mit dem italienischen Ministerpräsidenten Vittorio Emanuele Orlando über eine endgültige Lösung der Römischen Frage aufnahm. In den Monaten darauf soll sogar eine prinzipielle Einigung auf deren Grundzüge erzielt worden sein, was insofern glaubhaft ist, als Benedikt XV. auf deutlich bessere Beziehungen zur italienischen Regierung hinwirkte als seine Vorgänger seit 1870. Allerdings kam der Vertrag nie zur Unterschrift – angeblich wegen des Widerstands des italienischen Königs und einer »schwierigen parlamentarischen Situation«6.

Der erfolgreiche Handel zwischen Mussolini und dem Vatikan zur Rettung des Banco di Roma ging zwar zu Lasten der politischen Gegner des Diktators, war aber den Finanzinteressen des Vatikans überaus dienlich und trug gewiss auch klimatisch zum späteren Abschluss der Lateranverträge bei. Benedikt XV. wurde ohnehin keine tiefere Abneigung gegen die Faschisten nachgesagt, was sicherlich half, im Jahr 1926 neue Verhandlungen über die Römische Frage aufzunehmen.

Befördert wurde die Verhandlungsbereitschaft andererseits auch durch Mussolinis Erkenntnis, dass er für seine politischen Pläne die Unterstützung der Kirche brauchte. So ist sein Regierungsprogramm von 1922 zu verstehen – aber auch das Kuriosum, dass er als Autor des schwül-erotischen Frühwerks Claudia Particella. Geliebteund Herrscherin sich nachträglich kirchlich trauen und seine Kinder nach katholischem Ritus taufen ließ.

Die Verhandlungen begannen im August 1926 und sollten bis zum Ende hart geführt werden. Schwerer noch als alle inhaltlichen Differenzen wog das tiefe Misstrauen zwischen beiden Lagern. Mehrfach mussten die Verhandlungen unterbrochen werden, weil Mussolini und Pius XI. sich über die politische Linie der Faschisten gegenüber katholischen Organisationen und über die immer wieder verübten Übergriffe stritten. Erstmals geschah dies nach dem Attentat auf Mussolini im Oktober 1926. Zwar verurteilte Pius den Anschlag umgehend und ließ in allen Kirchen ein feierliches Te Deum singen, doch die direkte Folge waren Gewalthandlungen gegen Oppositionelle, auch gegen Katholiken, und die Auflösung aller politischen Parteien.

Gegenüber Gasparri versicherten Mussolinis Leute allerdings, der Duce habe nun angewiesen, künftig auf Gewaltanwendung zu verzichten. »Vielleicht war ein Mann nötig, wie ihn uns die Vorsehung hat treffen lassen«, sinnierte Papst Pius vieldeutig im Dezember 1926.7 Mussolinis Propagandaleute machten daraus, der Papst halte Mussolini für einen Mann, den die Vorsehung geschickt habe.

Beide Seiten gingen mit Maximalforderungen in die Gespräche. Zu Anfang forderte der Vatikan ein Territorium mit Zugang zum Meer, einen komplett souveränen, von Italien anerkannten unabhängigen Staat sowie zwei Milliarden Lire als Entschädigung für die 1870 verlorenen Besitztümer. Unterstützt wurde diese Geldforderung durch die Behauptung des päpstlichen Unterhändlers Francesco Pacelli – einem Bruder des späteren Papstes Pius XII. –, dass die Aktivitäten des Vatikans inklusive seiner weltweiten Vertretungen viel größer seien als noch 1870. Später rechnete er vor, dem Vatikan stünden für den Verlust der Besitztümer nach dem italienischen Gesetz eigentlich vier Milliarden Lire zu.

Der inhaltlich schwierigste Punkt war das Geld. Mussolini, so jedenfalls behauptet es Pacelli in seinem Tagebuch über die Verhandlungen, stimmte zunächst den ursprünglich geforderten zwei Milliarden Lire zu. Wenig später aber habe der Duce die Forderung als »exzessiv« bezeichnet. Maximal zumutbar sei die Hälfte – eine Milliarde Lire. In einer Wendung gegen Jahresende 1926 schlug Mussolini dann vor, zwei Milliarden in zwanzig Jahresraten zu zahlen – ohne Zinsen und ohne sonstigen Inflationsausgleich.

All diese Beträge waren für damalige Verhältnisse derart hoch, dass auch der in ökonomischen Fragen eher minderbemittelte Diktator darauf achten musste, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten – vor allem wenn es um Barzahlungen ging und nicht um eine Vergütung in Staatsanleihen. Pacelli gegenüber sagte er, er würde »gerne mehr geben«, doch die angespannte Haushaltslage erlaube dies nicht. Im Vatikan hielt man das bestenfalls für eine Schutzbehauptung. Schließlich werde die Haushaltslage in offiziellen Verlautbarungen sonst nicht als angespannt bezeichnet, kommentierte der Papst einen entsprechenden Bericht Pacellis spitz.

Tatsächlich aber verschlechterten sich die staatlichen Finanzen Italiens im Verlauf des Jahres 1927 derart, dass Mussolinis Leute vorschlugen, die vom Vatikan geforderten zwei Milliarden Lire könnten doch durch einen weltweiten Spendenaufruf anstatt aus dem italienischen Haushalt aufgebracht werden. Pacelli erwiderte eigenen Angaben zufolge darauf, dass aus dem Vatikan eine eher eisige Reaktion auf eine solche Idee zu erwarten sei. Ohnehin waren die offiziellen Verhandlungen nach dem Verbot katholischer Pfadfinderorganisationen und der erzwungenen Auflösung des katholischen Sportbundes den Großteil des Jahres ausgesetzt.

Nach der Wiederaufnahme zu Beginn des Jahres 1928 erwogen die päpstlichen Unterhändler, sich mit einer auf acht Jahresraten gestreckten Zahlung von achtzig Millionen Dollar abzufinden, verwarfen aber auch diese Idee. Im Verlauf des Jahres dagegen sondierten päpstliche Gesandte in den USA die Möglichkeit, ob nicht doch eine dortige Bank der italienischen Regierung die Zahlung an den Vatikan vorstrecken könnte. So jedenfalls hofften sie, Mussolinis Argument mit der knappen Liquiditätslage auszuhebeln.

Insgesamt zwanzig Textfassungen des Vertragswerks wurden im Verlauf der Verhandlungen ausgetauscht und verworfen. Am 19. Januar 1929 dann einigten sich beide Parteien, vor allem auf eine endgültige Entschädigungssumme: 750 Millionen Lire in bar sollte der Vatikan erhalten, dazu noch einmal Staatsanleihen über eine Milliarde Lire, die aber mit einer Haltepflicht versehen waren. Mit anderen Worten: Der Vatikan durfte die Anleihen nicht sofort zu Geld machen. Hätte der Vatikan Anleihen in diesem Wert sofort auf den Markt geworfen, hätte dies einen Kurssturz italienischer Staatsanleihen verursacht, gegen den die Anleihekurse Griechenlands während der Eurokrise wahrscheinlich noch als bescheiden zu bezeichnen gewesen wären.

Die Kirchenglocken läuteten zu Mittag, als Pietro Kardinal Gasparri am 11. Februar 1929 im heftigen römischen Winterregen an der Piazza San Giovanni in Laterano vorfuhr. Mussolini erschien kurz nach dem vatikanischen Staatssekretär. Für die Unterzeichnung des Vertrages zwischen Italien und dem Vatikan, der die territorialen Streitigkeiten und finanziellen Fragen zwischen beiden für immer lösen sollte, hatte der Vatikan sich einen besonderen Ort ausgewählt. Hier, in der Lateranbasilika, hatte Papst Leo III. einst Karl den Großen empfangen und getauft.