Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

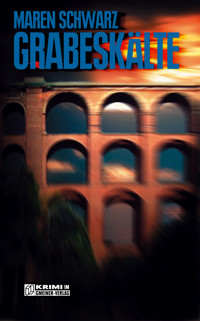

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Lüders

- Sprache: Deutsch

Cora Birkner, erfolglose Krimiautorin aus Auerbach, hütet ein schreckliches Geheimnis: Sie ist die einzige Augenzeugin eines grausamen, über zwanzig Jahre zurückliegenden Mordes. Immer wieder von beängstigenden Alpträumen geplagt, entschließt sie sich eines Tages ihr Wissen preiszugeben - in ihrem neuen Kriminalroman. Das Buch findet das Interesse eines Leipziger Verlags. Doch noch bevor es zu einem Treffen kommt, wird die Leiche der Frau unter der berühmt berüchtigten Göltzschtalbrücke aufgefunden ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Maren Schwarz

Grabeskälte

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: © U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

ISBN 978-3-8392-3156-2

Prolog

1978

Kaum war der letzte, die Mitternachtsstunde verkündenden Glockenschläge verklungen, lösten sich zwei Gestalten aus dem Schatten einer alten knorrigen Eiche. Ein abschließender Schluck aus der mitgebrachten Schnapsflasche und sie waren bereit, ihren verruchten Plan in die Tat umzusetzen. Obwohl erst sechzehn Jahre alt, kannten sie keinerlei Skrupel. Auch äußerlich unterschieden sie sich von den meisten ihrer Altersgenossen. Sie waren beide groß und von stämmiger Statur. Sie besaßen derbe Gesichtszüge und in ihrer beider Augen lag ein Ausdruck von Verrohung. Schon lange warteten sie darauf, endlich ihre Verwegenheit unter Beweis zu stellen. Als sich vor einem Jahr herumgesprochen hatte, dass eine Gruppe von Satanisten auf dem Friedhofsgelände ihr Unwesen trieb, schlossen sie sich ihnen kurzerhand an. Doch schon bald mussten sie ernüchtert feststellen, dass das Lesen schwarzer Messen nicht ihrem Geschmack entsprach. Rasch fingen die sich immer wiederholenden Rituale sie zu langweilen an. Nach einem Vierteljahr setzten sie sich von der Gruppe ab und begnügten sich fortan damit, in düsteren Mondnächten hinter verwitterten Grabsteinen zu rauchen und sich mit Alkohol vollaufen zu lassen. In dieser Nacht jedoch wollten sie erstmals etwas anderes ausprobieren. Die Gegebenheiten hätten nicht günstiger sein können. Es war Ende Oktober. Die fast vollständig kahlen Zweige der uralten Kastanien und Eichen, von Nebelschwaden umwoben, boten die ideale Kulisse für ihr schauriges Vorhaben. Morsche Zweige knackten unter ihren Füßen, als sie auf verschlungenen Pfaden den Weg zur Gruft der von Zwieloffs ansteuerten. Die von Zwieloffs, denen vor dem zweiten Weltkrieg die größte Baumwollspinnerei der Stadt gehörte, ließen sich als Zeichen ihres Wohlstands die mit Abstand prächtigste Gruft auf dem gesamten Friedhofsgelände errichten. Im Laufe der Jahre starben jedoch nach und nach sämtliche Abkömmlinge dieses einst einflussreichen Adelsgeschlechtes aus. Erst in der vergangenen Woche hatte man Alexandra von Zwieloff, die nunmehr letzte in der einst ansehnlichen Ahnenreihe beigesetzt.

Die Gruft befand sich im äußersten Nordosten des von einem Zaun umschlossenen Friedhofs. Sie war ein viereckiger, mit runden Säulen gestützter Bau. Unter einer dicken Betondecke mit der in goldenen Lettern eingemeißelten Aufschrift »Ruhe in Frieden« stand ein menschengroßer aus Granit geschlagener Engel. Er hielt seine Hände zum Gebet gefaltet und sah mit entrücktem Blick zum Himmel. Zwei steinerne Stufen führten zu einem kunstvoll verzierten schmiedeeisernen Gitter. Dahinter lag ein kleiner Raum unter dem sich die Gruft befand. Auf den Steinplatten, die diese bedeckten stapelten sich Kränze, mehrere Rosengestecke und ein welkendes Blumenmeer, dem der Geruch der Vergänglichkeit entströmte. An der Wand im Hintergrund hingen schlichte Messingtafeln, die Zeugnis darüber ablieferten, wer hier seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. Zwei einsame Grablichter warfen gespenstische Schatten an die Wände. Eine Weile verharrten Maik und Uwe zögernd vor dem Gitter, das ihnen den Eingang versperrte. Der Ruf eines einsamen Käuzchens zerriss die Stille der Nacht. Der milchige Schatten des Mondes war für eine kurze Weile durch zwei Wolkenfetzen hindurch erkennbar. Trotz ihres nicht unbeträchtlichen Alkoholspiegels im Blut schauderten beide zusammen. Erst vor kurzem hatten sie, als Zeichen ihres unerschütterlichen Mutes, abwechselnd damit begonnen sich hinter mannshohen Grabsteinen, im Schutz der Dunkelheit und nur vom Schein einer flackernden Kerze erhellt, Bram Stokers Dracula vorzulesen. War es da ein Wunder, dass Uwe jetzt und hier die nächtliche Friedhofsszene darin vor Augen stand? Fröstelnd zog er seine Jacke über der Brust zusammen. Es hätte ihn nicht gewundert, durch den Nebel, der immer dichter zu werden schien, geisterhaft gespenstisch blasse Wesen mit blutroten Lippen und eiskalten begehrlichen Blicken auf sich zukommen zu sehen. Entschlossen holte er die Brechstange, die sich unter seiner dick gefütterten Jacke befand, hervor. Obwohl Uwe und Maik keine Fliegengewichte waren, bereitete es ihnen sichtliche Anstrengungen die Kette des Schlosses, welche die Gruft versperrte, aufzuhebeln. Ächzend knarrte die Gittertür in ihren Angeln, als die beiden Jungen sie endlich vorsichtig öffneten. Sie begutachteten den Boden vor sich. Wenigstens eine der dicken Steinplatten musste beiseite gerückt werden, wollten sie ins Innere der Gruft gelangen. Achtlos warfen sie Blumen und Gestecke beiseite, um an einen massiven Eisenring, der in jede der beiden Steinplatten eingearbeitet war, zu gelangen. Mit vereinten Kräften schafften sie es, eine davon anzuheben. Schnell ließ Uwe sein Brecheisen in den entstandenen Spalt gleiten. Wenig später war der Weg in die von Fäulnis und Schwärze durchdrungene Tiefe frei. Nun endlich konnten sie ihren Mut und ihre Kaltblütigkeit unter Beweis stellen …

1

In dieser Nacht träumte ich von Leipzig. Ich sah mich am unteren Bahnhof in den Regiosprinter Richtung Zwickau steigen. Es wehte ein kühler Wind, bleigraue Wolken trieben tief hängend am Himmel dahin. Die Luft roch nach Regen, was nicht außergewöhnlich für einen Tag Ende März war.

Der Zug setzte sich träge in Bewegung. Fast war mir, als könne ich sein sanftes Rattern, die leichten Schwingungen, wenn er sich in eine Kurve legte, spüren. Linkerhand sah ich das betongraue Gebäude eines im Gewerbegebiet ansässigen Möbelhauses vor mir auftauchen. Auf der rechten Seite bot sich mir die im Tal liegende, malerische Kulisse von Rodewisch. Stadtauswärts, Richtung Rützengrüner Höhe, fiel mein Blick auf die Kuppel der Sternwarte. Von ihr aus wurde einst Sigmund Jähns Flug ins All dokumentiert. All diese, mir schon seit meiner Kindheit bekannten und vertrauten Bilder zogen, kaum mehr wahrgenommen, an mir vorüber. Der Zug verlangsamte sein Tempo. Wir näherten uns der nächsten Haltestelle. Eine lärmende Schulklasse stieg zu. Ihren Gesprächen konnte ich entnehmen, dass ihr Ziel, gleich dem meinen, die Buchmesse darstellte. Erneut setzte sich die Bahn in Bewegung. Vorbei an Wiesen und Wäldern ging es Richtung Zwickau. Um nach Leipzig zu gelangen, musste ich dort umsteigen. Ich nahm den übers Internet ausgedruckten Fahrplan zur Hand, um mich zu vergewissern, auf welchem Bahnsteig der Regionalexpress abfuhr.

Obwohl er, wie mir schien bereits vollbesetzt war, gelang es mir, einen Fensterplatz in einem der Nichtraucherabteile zu ergattern. Mir gegenüber saß ein junges Ehepaar. Die Frau hielt einen schlafenden Säugling im Arm. Ich konnte nicht umhin, sie um ihr Glück zu beneiden. Jahrelang schon sehnte ich mich nach einem Kind. Doch bisher war dieser, mein größter Wunsch, mir verwehrt geblieben. Mit achtunddreißig schwand allmählich meine Zuversicht, noch einmal schwanger zu werden. Mein Blick verschleierte sich. Übermannt von schmerzlichen Erinnerungen wischte ich mir verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln. Ich hasste es, so nahe am Wasser gebaut zu haben. Während ich durch die verschmierte Scheibe nach draußen starrte, tauchten vor meinem inneren Auge wieder die Bilder jener wechselvollen Sommertage vor zwei Jahren auf. Wechselvoll, weil sie die Skala meiner Gefühle von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt umfassten. Schon zum zweiten Mal in Folge war meine Regel ausgeblieben. In freudiger Erwartung vereinbarte ich für die kommende Woche einen Termin bei meiner Frauenärztin. Doch als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich, dass etwas nicht stimmte. Mein Kreislauf spielte verrückt. Es gelang mir, mich auf die Toilette zu schleppen. Bald darauf wusste ich, warum mir so elend war: ich blutete. Zwar nicht stark, aber immerhin besorgniserregend. So gut es ging versuchte ich meiner aufsteigenden Angst Herr zu werden und rief bei meiner Ärztin an. Doch am anderen Ende schaltete sich lediglich der Anrufbeantworter ein um mir mitzuteilen, dass die Praxis an diesem Tag geschlossen sei und ich mich an einen der nachfolgend genannten Mediziner wenden sollte. Ich schrieb mir die nächstbeste Nummer auf und rief an. Wenig später saß ich in einem mir fremden Wartezimmer. Als ich an der Reihe war, bekam ich einen Plastikbecher in die Hand gedrückt. Die Schwester brauchte meinen Urin, um einen Schwangerschaftstest durchführen zu können. Die nächsten Stunden glichen einer dramatischen Berg- und Talfahrt. Zwar fiel der Test positiv aus, doch eine daraufhin durchgeführte Ultraschalluntersuchung veranlasste die Ärztin zu den Worten: »Tut mir Leid, ich kann nichts erkennen. Wahrscheinlich ist die Schwangerschaft nicht richtig angelegt.« Die Antwort auf meine Frage, was sie unter – nicht richtig angelegt – verstehe, war mehr als entmutigend.

»Wenn die Blutung nicht aufhören oder sich gar noch verstärken sollte«, schärfte sie mir teilnahmslos ein, »dann melden Sie sich unverzüglich im nächsten Krankenhaus.«

Vergebens hoffte und betete ich, dass das nicht nötig sein würde.

Nach Tagen bangen Hoffens – wider jedes besseres Wissen – ergab eine im Krankenhaus durchgeführte Blutuntersuchung, dass der Wert meines Beta HCG, wie es in der Fachsprache hieß, den Fortbestand der Schwangerschaft ausschloss. Höchstwahrscheinlich, so wurde mir gesagt, hätte ich unbemerkt eine Fehlgeburt erlitten. Als ich daraufhin ungläubig zu bedenken gab, dass mir das ja wohl aufgefallen wäre, meinte der Arzt nur, dass der Fötus in der siebten Woche in der ich mich befand noch so klein sei, dass ein Abort durchaus unbemerkt erfolgen konnte. Ich weigerte mich das zu glauben. Schließlich kannte ich meinen Körper. Vor allem die letzten Tage achtete ich besonders sorgsam auf jede Absonderlichkeit. Tief in meinem Innersten hoffte ich noch immer, dass die Ärzte sich täuschen mochten. Ich sehnte mich verzweifelter den je nach einem Kind.

Unvermittelt heftig verspürte ich am darauf folgenden Wochenende ziehende Schmerzen im Unterleib. Sie kamen in kurzen Abständen. Wenn ich nicht so unerfahren gewesen wäre, hätte ich möglicherweise gewusst, dass es sich um Wehen handelte. Der Fötus, von dem der Arzt meinte, er sei so winzig, dass er unbemerkt abgehen könnte, füllte immerhin eine meiner Hände aus. Es gibt keine Worte die beschreiben könnten, was ich fühlte, als das, was einmal ein Mensch – mein geliebtes Kind – hätte werden sollen, aus mir heraus glitt. Unendlich liebevoll strich ich über die bereits erkennbaren Ansätze von Ärmchen und Beinchen. Meine zitternden Finger fuhren die von kleinen blauen Äderchen durchzogene Wirbelsäule entlang, um am Köpfchen zu verharren. Dann brach ich schluchzend zusammen. So fand mich Ralph, mein Mann.

Er versuchte sein Bestes, um mich zu trösten. Dennoch dauerte es Wochen, bis es mir gelang, mich zumindest äußerlich wieder halbwegs zu fassen. Doch tief in meinem Innersten tobte der Schmerz um den Verlust noch immer wie ein verheerender Vulkan. Er brannte sich in meine Seele und raubte mir den Rest an Lebensfreude, den zu bewahren mir bisher gelungen war. Vielleicht ging meine Ärztin ja doch recht in der Annahme, dass nicht körperliche sondern viel mehr psychische Probleme die Schuld daran trugen, dass mein Kinderwunsch bisher unerfüllt blieb.

Das Rattern des Zuges riss mich jäh aus meinen wehmütigen Gedanken. Ein Blick nach draußen ließ mich von weitem das Völkerschlachtdenkmal erkennen, das in seiner steinernen Gewaltigkeit noch heute an die dramatische Schlacht vom Oktober 1813 erinnert, in der es gelang, die Napoleonischen Truppen zu schlagen.

Obwohl es bis zur Ankunft noch eine Weile dauerte, griff ich mir meinen Mantel, um fluchtartig das Abteil zu verlassen. Beim Hinauseilen warf ich einen letzten wehmütigen Blick auf den noch immer friedlich schlummernden Säugling. Seine Eltern sahen mir verständnislos nach. Wie sollten sie auch ahnen, welche Erinnerungen die bloße Anwesenheit ihres Kindes in mir hervorrief.

Aufatmend lehnte ich mich draußen im Gang gegen eines der Fenster. Die verbleibende Zeit bis der Zug im Hauptbahnhof einfuhr nutzte ich, um meine Fassung wiederzuerlangen.

Wie immer wenn ich in Leipzig ankam, staunte ich über die sich vollzogenen Veränderungen. Das triste, zu DDR-Zeiten vorherrschende Einheitsgrau war völlig verschwunden.

Stattdessen sah man sich, sobald man den von überdimensional wirkenden Überdachungen be-herrschten Bahnsteig betrat, von einer bunten Plakatvielfalt umgeben. Automatisch reihte ich mich in den Strom der an mir vorbei hastenden Reisenden ein. Bald schon hatte ich die Plattform, auf der sich der Informationsschalter der Bahn befand, erreicht. Ein paar Schritte weiter und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, mich in einem riesigen Warenhaus zu befinden. Verteilt auf mehrere Etagen bot sich meinen Blicken eine beeindruckend breite Palette von Ladengeschäften. Auf relativ kleinem Raum vereinten sich hier Exklusivität mit großstädtischem Flair. Für meine Begriffe war das genau die richtige Mischung, die einen lohnenswerten Einkaufsbummel versprach. Über ein Geländer gebeugt entdeckte ich ein Stockwerk unter mir die verführerische Auslage eines Obsthändlers. Früchte, als wären sie gemalt reihten sich, kunstvoll arrangiert, aneinander. Für das leibliche Wohl sorgten zudem mehrere Restaurants und Eiscafés. Selbst eine Filiale von McDonalds warb weithin sichtbar mit ihrem Fastfood-Angebot.

Ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass ich mich beeilen musste, wollte ich die nächste Bahn hinaus nach Neuwiederitzsch zum Messegelände noch erreichen. Schon im Gehen begriffen zog ich meinen Fahrplan aus der Tasche, um mich zu vergewissern, auf welchem Bahnsteig der Zug abfuhr. Wie schon in den Jahren zuvor, war er auch diesmal wieder berstend voll. Nahe der Tür fand ich noch einen Stehplatz, in den zu zwängen mir gelang. Sicher, ich hätte auch auf den nächsten Zubringer warten können. Doch die Zeit schien mir einfach zu wertvoll, um sie nutzlos zu vergeuden. Glücklicherweise dauerte die Fahrt bis zur folgenden Haltestelle nur einige Minuten. Als ich ausstieg, umfing mich ein kühler, unangenehmer Wind. Ich gönnte mir einen tiefen Atemzug, um meine Lungen mit frischer Luft zu füllen. Glättend strich ich über meinen zerknitterten Mantel und schlug, weil es mich fröstelte, dessen Kragen nach oben. Aus einer geschlossen grauen Wolkendecke nieselte es sacht. Schon von weitem sah ich die gläsernen Messehallen. Dem Herdentrieb folgend, verließ ich über eine nach unten führende Treppe den Bahnsteig. Wenige Meter entfernt befand sich eine Straßenbahnstation. Ich entschloss mich jedoch, die paar Schritte zu Fuß zurückzulegen. Vorbei an Parkanlagen, die mit dem kahlen Geäst ihrer Bäume im Moment noch einen tristen Anblick boten, gelangte ich zur ersten der das Hauptgebäude flankierenden Hallen. Inmitten der hufeisenförmigen Anordnung befand sich ein von massiven Betonmauern begrenztes recht-eckiges Wasserbassin. Eine Mulde teilte das Becken. Beidseits von Wasser umschlossen stellte sie eine weitere, optisch sehr ansprechende Fußgängerpassage dar. Bald schon tauchte als Wahrzeichen des gläsernen Eingangsportals die stählerne Rose vor mir auf. Auf dem Platz davor herrschte geschäftiges Treiben. Die Pendelbusse die hier hielten spieen beständig neue Ladungen lesehungriger Besucher aus. Zielstrebig ging ich auf die wuchtige Drehtür zu. Das hauptsächlich aus Glas und Stahl bestehende Gebäude glich mit seinem gewölbten Dach einem futuristischen Bau. Drinnen war es angenehm warm. Ich ging zur Kasse. Lautes Stimmengewirr drang mir entgegen. Nachdem ich eine Tageskarte gelöst und meine Garderobe abgegeben hatte, zog ich mein Ticket durch eine der elektronischen Schranken. Wenig später stand ich im gläsernen Foyer der Buchmesse. Beglückt schloss ich die Augen und atmete tief durch. Das war meine Welt. Hier fühlte ich mich geborgen. Es war schon seltsam, welche Faszination dem geschriebenen Wort innewohnen konnte und wie es einem gut geschriebenen Buch gelang, ein Stück heile Welt zu vermitteln und die Tristesse des Alltags gleich in einem anderen, viel freundlicheren Licht erscheinen zu lassen. Natürlich gab es auch hier, wie überall Ausnahmen: Lektüren die die Grenzen der Geschmacklosigkeit überschritten und es meines Erachtens nach nicht wert waren als Literatur bezeichnet zu werden. Aber das seinem Typ Entsprechende zu finden, lag schließlich noch immer beim Leser selbst.

Ein paar Schritte von mir entfernt, befanden sich Hinweistafeln, denen ich die Termine aller im Foyer geplanten Autorenforen entnehmen konnte. Den passenden Rahmen für ihre Auftritte bot eine, auf einem Podest stehende Couch. Auf davor aufgestellten Bänken erhielt das interessierte Publikum die Möglichkeit seinen Favorit einmal aus nächster Nähe sehen zu können und etwas aus seinem gerade aktuellen Werk zu erfahren. Die von einem Moderator geführten und vom Fernsehen für ein Literaturmagazin aufgezeichneten Gespräche dauerten jeweils eine halbe Stunde. Ich überflog den Aushang. Petra Hammesfahr, so las ich, stellte sich um vierzehn Uhr vor. Ich notierte mir in Gedanken die Uhrzeit. Anschließend ging ich über eine der beiden, das Foyer umschließenden Treppen nach oben. Nun befand ich mich auf dem breiten Mittelgang, der die Messehallen untereinander verband. Eine, der Tagespresse entnommene Übersicht über die Verlage erleichterte mir die Orientierung. Es zog mich, wie konnte es anders sein, zu den Ständen, an denen Krimis zu finden waren. Dabei galt mein Interesse keineswegs den Großen der Branche. Denn bei denen, dass begriff ich schnell, hatte jemand wie ich nicht die geringste Chance überhaupt wahrgenommen zu werden. Unweigerlich stolperte ich im Labyrinth der Gänge über Giganten wie Heyne, Fischer oder das mit besonderer Eleganz herausstechende Schweizer Verlagshaus Diogenes. Letzteres stellte nicht nur die Werke ihrer Autoren in edlen Covern zur Schau, sondern präsentierte auch die Personen, die sich hinter den Namen verbargen. Gleich einem weithin sichtbaren Band sich aneinanderreihender schwarz-weiß Fotografien lächelten die mit ihren Schriftzügen versehenen Größen auf mich herab. Beeindruckt blieb ich stehen, um die Aufnahmen auf mich wirken zu lassen. Ich forschte in den mir namentlich bekannten Gesichtern nach einer Antwort auf die Frage nach dem Geheimnis ihres Erfolges. Warum hatten ausgerechnet sie den Durchbruch geschafft?

In dem frustrierenden Bewusstsein, dass ich mich wohl nie in einer solch honorigen Galerie wieder finden würde, ging ich weiter. Durch den engen Wirrwarr stark frequentierter Korridore, vorbei an dicht belagerten Ständen führte mein Weg mich zu den kleineren Verlagen. In den folgenden Stunden bemühte ich mich darum, meine Exposés an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Manchmal gelang es mir auch mit einem der Standbetreuer ins Gespräch zu kommen. Zwischendurch nahm ich immer wieder einmal in einem der vielen Lesecafés Platz. Den jeweiligen Schreibstil kritisch mit dem meinen vergleichend, lauschte ich den Auszügen aus Werken mir meist unbekannter Autoren. Hauptsächlich jedoch suchte ich nach mir bisher fremden Verlagen die meinem Themengebiet entsprachen. Versehen mit einer Tüte voller Erfolg versprechenden Werbematerials lenkte ich nach einem Blick auf die Uhr und getrieben von meinem knurrenden Magen meine Schritte in Richtung eines der vielen kleinen Messecafés. Eine Tasse Kaffee und einen Teller mit belegten Brötchen vor mir her balancierend, suchte ich mir eine passende Sitzgelegenheit. Gezielt wählte ich einen der Tische, von denen aus man einen guten Überblick über das geschäftige Treiben ringsumher hatte. Erschöpft ließ ich mich nieder.

Ich widerstand dem Drang, mir meine hochhackigen Pumps von den Füßen zu streifen.

Eleganz hatte ihren Preis, das wurde mir wieder einmal schmerzhaft bewusst. Passend zu meinem extravaganten Schuhwerk hatte ich mich für ein edles Nadelstreifenkostüm entschieden. Eine cremefarbene Seidenbluse kombinierte das Ensemble. Mein langes kastanienbraunes Haar, das ich ansonsten offen oder zu einem saloppem Zopf nach hinten gebunden trug, hatte ich für den heutigen Tag zu einem kunstvollen Knoten nach oben geschlungen. Eine Schildpattspange hielt die Frisur die mich streng, gleichzeitig aber auch irgendwie vornehm erscheinen ließ, zusammen.

Die kurze Ruhepause tat mir gut. Mittlerweile war es kurz vor zwei. Zeit, mich ins Foyer zu begeben. Die Bänke und den Fußboden in unmittelbarer Nähe des Podests auf dessen Couch es sich Petra Hammesfahr bereits bequem gemacht hatte, belagerten ihre Fans. Enttäuscht stellte ich fest, dass nirgendwo mehr ein freier Platz zu finden war. Ich suchte mir eine günstige Stelle in der Schar der dahinter Stehenden von wo aus sich mir gleichfalls ein ungehinderter Blick auf das Geschehen bot. Die Autorin war tadellos in Szene gesetzt. Jedes Wort und jede Geste schienen aufeinander abgestimmt zu sein. Sie war ein Profi der nichts dem Zufall überließ, das merkte man gleich. Mit einem Wort, sie war perfekt. In meinen Augen fast schon zu perfekt. Es erschien mir sinnlos, mich mit ihr vergleichen zu wollen. Ich war einfach ein ganz anderer Typ. Ich würde niemals so gelassen und scheinbar zwanglos vor hunderten von Augen über mich und die Arbeiten an meinem neuesten Buch plaudern können. Mich in aller Öffentlichkeit so tough zu geben, würde mir nie gelingen. Tief in mir spürte ich, dass ich das auch gar nicht wollte. Ich war schließlich ich.

Der Beifall, den ihr das Publikum am Ende ihres Auftrittes spendete, zeigte, welch großer Beliebtheit sie sich erfreute. Auch ich war beeindruckt.

Die letzte halbe Stunde hatte für mich den krönenden Abschluss des Messebesuches dargestellt. Mehr konnte ich nicht erwarten. Ein erlebnisreicher Tag lag hinter mir. Mein Bedarf war gedeckt. Ich entschloss mich, die Rückfahrt anzutreten. Als ich die Messehalle verließ hing noch immer jener dichte graue Nebelschleier aus dem es sachte nieselte über der Landschaft. Mit Rücksicht auf meine geschundenen Füße, die derartiges Schuhwerk nicht gewöhnt waren, entschied ich mich, die Straßenbahn zu nehmen. Kaum stand ich wenig später auf dem Bahnsteig, sah ich von weitem auch schon den Zug herannahen. Mit quietschenden Rädern kam er zum Stehen. Ich stieg ein. Verwundert registrierte ich, dass ich der einzige Fahrgast zu sein schien. Die Türen schlossen automatisch. Aus einem unerklärlichen Grund kam ich mir vor, als säße ich in der Falle, gefangen im stählernen Bauch eines gigantischen Kolosses. Laut ratternd setzte sich der Zug in Bewegung. Er beschleunigte rasant. Verzweifelt warf ich einen Blick nach draußen, um zu sehen, wo ich mich befand. Die Landschaft hatte sich in erschreckender Weise verändert und wirkte bedrohlich. So weit meine Augen sehen konnten erstreckte sich vor mir eine unfruchtbare Ebene. Der Himmel hatte sich verfinstert. Seltsam losgelöst raste der Zug in immer halsbrecherischer Geschwindigkeit dahin. Es gab keinerlei Fluchtmöglichkeit. Von einem Moment auf den anderen umgab mich undurchdringliche Schwärze. Es dauerte eine Weile, bis mir dämmerte, dass ich mich in einem Tunnel befand. Doch an seinem Ende erwartete mich kein tröstliches Licht. Ich hatte plötzlich das Empfinden, nicht mehr allein zu sein. Eine gespenstergleiche Erscheinung löste sich aus der Dunkelheit und kam auf mich zu. Mit dem Begreifen, dem Erkennen, drohte ein vernichtender Sog mich nach unten zu ziehen. Unbeeindruckt von meinen Gefühlen donnerte der Zug weiterhin ungebremst durch die Nacht, meinem Untergang entgegen.

2

Schweißgebadet wachte ich auf. Erst allmählich begriff ich, was geschehen war. Ich glaubte frei zu sein von jenem Albtraum, der mich jahrelang in seinem Bann hielt und mich fast um den Verstand brachte. Lange Zeit hatte er mich nicht mehr heimgesucht. Aber in dieser Nacht kam er mit erschreckender Klarheit, die selbst das kleinste Detail nicht aussparte, zurück. Noch immer sah ich dieses Gesicht vor mir: bekannt und doch unendlich fremd. Fremd, weil es kein Leben mehr in sich barg. Bekannt, weil ich die noch immer mit stummer Anklage auf mich gehefteten Augen niemals vergessen konnte. Augen die sich auf ewig in meine Seele eingebrannt hatten. Weshalb nur peinigten sie mich nach all der Zeit erneut – schlimmer als je zuvor. Erschöpft schloss ich die Augen. Neben mir hörte ich das gleichmäßige Atmen meines Mannes. Wieder einmal schien es mir unfair, dass der Schlaf ihm Ruhe und Erholung brachte, mir jedoch beides nahm. Während ich noch immer nach einer Antwort suchte, weshalb längst vergessen gewähnte Ereignisse mich mit vernichtender Gewalt überfielen, wurde mir klar, dass ich die Erlebnisse längst vergangener Tage nie verarbeitet sondern immer nur verdrängt hatte. Ich lebte in einer Scheinwelt. In einer Welt künstlich erzeugter Harmonie in der es für mich keinerlei Gedanken an Gewalt, Grausamkeit und Tod gab – geben durfte. Vielleicht hatte mein Wille bisher ausgereicht, um mich mit meiner Lüge leben zu lassen. Doch mit der heutigen Nacht, das war mir klar, würde mein Selbstbetrug keinen Bestand mehr haben. Eine längst überfällige Entscheidung war zu treffen. Ich hatte sie schon viel zu lange vor mir her geschoben und zwar aus falscher Loyalität. Doch die Nachdrücklichkeit, mit welcher der Nachtmahr mein Gewissen angemahnt hatte, ließ keinen Zweifel daran, was er mir damit für eine Nachricht übermitteln wollte.

Behutsam, um meinen Mann nicht zu wecken, schlug ich die Decke zurück und schlich auf leisen Sohlen aus dem Zimmer. Da an Schlaf nicht mehr zu denken war, ging ich in die Küche, um mir einen starken Kaffee aufzubrühen. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es halb drei Uhr morgens war. Ich nahm die Tasse mit dem heiß dampfenden Getränk mit nach oben in mein Arbeitszimmer unterm Dach. Hier hatte ich mir vor etlichen Jahren meine eigene kleine Oase errichtet. Einen Zufluchtsort, der nur mir gehörte.

In dem winzigen mit Kiefernholzpaneelen verkleideten Raum, der unter dem spitz zulaufenden Gebälk lag, thronte unter dem einzigen Fenster, das der Raum besaß, der sich in dem kleinen Zimmer riesig ausnehmende Schreibtisch meiner Großmutter. Kunstvolle Schnitzereien zierten die Türen des antiken Möbelstücks, das aus Mahagoni bestand. Seine Schubkästen quollen über von Manuskripten, eilig hingekritzelten Notizen, Wörterbüchern und Heftern. Meist sah es hier chaotisch aus. Doch es war meine Welt. Hier schrieb ich, schrieb mir die Seele aus dem Leib. Schon fünf Bücher, ein jedes um die zweihundert Seiten stark, hatte ich verfasst. Am Laptop ließ ich meiner Fantasie freien Raum. Als Gottesgabe hatte ich es betrachtet, dass ich mit einem schier unerschöpflichen, überschäumenden Ideenreichtum ausgestattet war. Mir die verrücktesten Geschichten auszudenken, betrachtete ich anfangs als Spiel: Szenarien, die mich der Realität entführten und mir halfen, in schlaflosen Nächten etwas Ruhe zu finden. Es war ja so einfach, mich in die Fiktion meiner Träume zu flüchten! Ich war mir dabei durchaus bewusst, dass ich vor der Wirklichkeit floh – aber es half! Ich ließ es zu, dass die tatsächlich wichtigen Dinge des Lebens sich mit der Scheinwelt meiner Träume vermischten. Manchmal wachte ich auf und für einige wenige glückselige Sekunden glaubte ich, meine wahren Nöte wären womöglich nur ein Gespinst meiner Fantasie, wären so unreal wie die Handlungen meiner Romane. Eigentlich sollte es daher für mich nicht verwunderlich sein, dass das, was ich niederschrieb, immer in dieselbe Richtung ging: Mord und Totschlag, Schuld und deren Sühne, das waren meine Themen. Sie bildeten die Inhalte meiner Bücher. Heute Nacht jedoch begriff ich, dass mein bisheriges Wirken einzig dem Zweck diente, meine Ängste zu kompensieren. Meinen Frieden konnte ich aber nur wieder finden, wenn ich endlich damit begann niederzuschreiben was damals, in jener unheilvollen Nacht wirklich geschah. Meine ungewollte, durch reinen Zufall ergebene Einbeziehung in die Ereignisse einer längst vergangenen Zeit verlangten nun ihren Tribut. Ich musste mein Wissen offenbaren. Es nützte mir nichts, wenn ich, wie bisher, verdrängte, was sich vor meinen Augen abspielte. Grauen erregende Bilder deren unschuldiger Zeuge ich wurde und die sich auf ewig in meine Seele eingebrannt hatten. Die Dinge dieser Nacht konnte ich nicht ungeschehen machen, doch mein Wissen konnte dazu beitragen, Gerechtigkeit herbeizuführen. Über allen Zweifeln wusste ich, dass ich schnellstmöglich die erschütternden Geschehnisse von damals aufdecken und der Wahrheit zum Sieg verhelfen musste. Erst dann würde die mahnende Stimme meines Gewissens auf immer verstummen.