Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

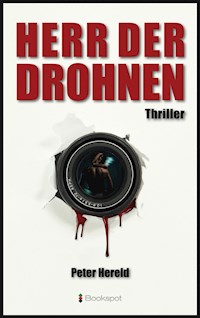

- Herausgeber: Maximum Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

»Lasst sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben.« »Was?« Schwartz wurde schwindelig. »Das hast du doch kürzlich geschrieben, in einem Internetpost, nicht wahr?« »Ja aber …« »Nichts aber – gute Reise, Arschloch!« Die Gestalt zog an einem Hebel und das winzige Gummiboot fiel vom Haken, stürzte über die Reling in die stürmische Nordsee. Verfasser von Hasskommentaren im Netz sehen sich mit ihrer eigenen Hetze konfrontiert. Leichen mit abgetrennten Fingern lassen auf eine Mordserie schließen. Anfangs wird in der rechten und linken Szene ermittelt. An vorderster Front: Kriminalkommissarin Pia Beck, 32, nordisch-blond, unterkühlt, reserviert und immer wieder im Kampf mit ihrem Zählzwang. Gerade erst nach Lüneburg beordert, verlegt sie ihre Ermittlungen nach Hannover, woher die ersten Opfer stammen. Gerichtsmediziner Dr. Paul Rudolph – Mittfünfziger und Vater von sechs Kindern mit drei Frauen, der wegen Cannabismissbrauchs gerade seinen Führerschein verloren hat – begleitet sie. Der zurückhaltende und kontaktscheue IT-Experte des Landeskriminalamtes Magnus Grimm, den ein düsteres Geheimnis umgibt, komplettiert das kleine Team. Weitere Morde nach ähnlichem Muster folgen, diesmal ohne politischen Hintergrund. Erst jetzt wird der eigentliche Zusammenhang ersichtlich und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen beginnt… Ein packender Thriller um Hatespeech, eine Kommissarin mit Arithmomanie und einem Team, bei dem nicht alles ist, wie es scheint.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Hereld

HashtagEine Nachricht für dich

Thriller

Über das Buch

»Lasst sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben.«

»Was?« Schwartz wurde schwindelig.

»Das hast du doch kürzlich geschrieben, in einem Internetpost, nicht wahr?«

»Ja, aber …«

»Nichts aber – gute Reise, Arschloch!«

Die Gestalt zog an einem Hebel und das winzige Gummiboot fiel vom Haken, stürzte über die Reling in die stürmische Nordsee.

Verfasser von Hasskommentaren im Netz sehen sich mit ihrer eigenen Hetze konfrontiert. Leichen mit abgetrennten Fingern lassen auf eine Mordserie schließen. Anfangs wird in der rechten und linken Szene ermittelt.

An vorderster Front: Kriminalkommissarin Pia Beck, 32, nordisch-blond, unterkühlt, reserviert und immer wieder im Kampf mit ihrem Zählzwang. Gerade erst nach Lüneburg beordert, verlegt sie ihre Ermittlungen nach Hannover, woher die ersten Opfer stammen. Begleitet wird sie von Gerichtsmediziner Dr. Paul Rudolph, der wegen Cannabismissbrauchs gerade seinen Führerschein verloren hat, und dem zurückhaltenden und kontaktscheuen IT-Experten Magnus Grimm.

Weitere Morde nach ähnlichem Muster folgen, diesmal ohne politischen Hintergrund. Erst jetzt wird der eigentliche Zusammenhang ersichtlich und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen beginnt …

Ein packender Thriller um Hatespeech, eine Kommissarin mit Arithmomanie und einem Team, bei dem nicht alles ist, wie es scheint.

Impressum

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.

Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.

Copyright © 2022 by Maximum Verlags GmbH

Hauptstraße 33

27299 Langwedel

www.maximum-verlag.de

1. Auflage 2022

Lektorat: Tanja Lampa

Korrektorat: Manuela Tiller

Satz/Layout: Alin Mattfeldt

Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt

Umschlagmotiv: © Anna Timoshenko / Shutterstock, vectorpouch / Shutterstock

E-Book: Mirjam Hecht

Druck: Booksfactory

Made in Germany

ISBN: 978-3-948346-61-4

Widmung

Für meine liebe Niebi

Inhalt

Über das Buch

Impressum

Widmung

Inhalt

Vorwort

Prolog

SONNTAG, 24. NOVEMBER

1

2

MONTAG, 25. NOVEMBER

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DIENSTAG, 26. NOVEMBER

12

13

14

15

16

17

MITTWOCH, 27. NOVEMBER

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

DONNERSTAG, 28. NOVEMBER

29

30

31

FREITAG, 29. NOVEMBER

32

33

34

35

36

37

SAMSTAG, 30. NOVEMBER

38

39

40

41

42

43

44

45

SONNTAG, 01. DEZEMBER

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

MITTWOCH, 18. DEZEMBER

Eine psychiatrische Klinik bei Hannover

Nachruf

Der Autor Peter Hereld

Weitere Thriller im Verlag

Vorwort

Eines der höchsten Güter der modernen Gesellschaft ist die Meinungsfreiheit. Man lernt ihren Wert zu schätzen, wenn in autokratisch geführten Ländern Repressalien bis hin zu hohen Freiheitsstrafen drohen, sollte die eigene Regierung kritisiert werden.

Doch auch in Demokratien gibt es Grenzen der Meinungsäußerung, die zu Recht nicht überschritten werden dürfen. Harsche Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen und -aufrufen werden strafrechtlich verfolgt. So hat sich eine Community entwickelt, die anonym im Internet agiert, und diese Community wächst stetig. Die Flüchtlingswelle 2015 hat nicht nur zu einem Umbruch der hiesigen Parteienlandschaft geführt, es etablierte sich auch der Begriff Hatespeech durch immer neue Höchststände von Hassbotschaften im Netz. Die Coronapandemie tat ihr Übriges. Erwachsene Menschen suchen und finden online die Meinungen, die ihrer eigenen Wahrnehmung entsprechen, und blenden alle anderen Informationen aus.

Es findet eine Spaltung unserer Gesellschaft statt bis hinein in den engsten Bekanntenkreis, Freundschaften werden gekündigt.

Und der Ton wird immer rauer, speziell in den sozialen Medien.

Welche Möglichkeiten hat ein Autor, dieser verheerenden Entwicklung entgegenzusteuern? Er kann sie in ebendiesen Medien anprangern und weiß doch von vorneherein, dass er eh nur von denen wahrgenommen wird, die seiner Meinung sind. Oder er schreibt einen Krimi in der Hoffnung, damit auch die anderen zu erreichen. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden.

Den Kapiteln sind Posts vorangestellt, die nahezu so im Internet zu finden waren. Nur der Satzbau wurde leicht verändert und die Namen von Personen unkenntlich gemacht. Einige dieser sogenannten Meinungsäußerungen sind kaum noch zu ertragen, dennoch finden sie sich zu Recht in diesem Buch wieder: Jedem sollte klargemacht werden, welchen Grad der Abscheulichkeit Hatespeech mittlerweile erreicht hat.

Peter Hereld, im April 2022

Prolog

Nina meinte, vor ihrem inneren Auge zu sehen, wie sich das Seil straffte – langsam, in Zeitlupe –, hörte den Stuhl umkippen, dann fielen ihre Beine ins Bodenlose. Ein Ruck, jäh und brutal, trotzdem nicht hart genug, um es schnell zu Ende zu bringen. Das Genick wollte nicht brechen. Stattdessen schnitt rauer Hanf ins Fleisch, raubte die Luft zum Atmen.

Gedanken fluteten ihren Kopf … Erinnerungen an bessere Zeiten

… ein Break vorn

… kurz vorm ersten großen Turniersieg

Bessere Zeiten? Damals begann der Albtraum …

… ignorier den Schmerz

… nur noch ein lächerliches Spiel

… nur noch eins …

Auf der Anzeigetafel das Unfassbare. Im entscheidenden dritten Satz ein Break vorne – gegen die Favoritin.

… nur noch ein Spiel …

Wenn bloß dieser Schmerz nicht wäre. Nicht wie sonst die Schulter oder das Knie, diesmal keine Gelenke oder Muskeln, dieser Schmerz ist … anders.

Der Stuhlschiedsrichter. Er fordert sie auf, die Pause zu beenden und aufs Spielfeld zurückzukehren. Die Gegnerin wartet an der Grundlinie – ungeduldig, nervös. Ebenso das Publikum, erste Pfiffe.

Los, steh auf!

Immer mehr Pfiffe.

Der Schiedsrichter schaut irritiert zu ihr herüber, zieht die Brauen hoch.

Hoch mit dir, sonst gibt’s einen Punktabzug!

Wieder dieser Schmerz. Ein Krampf im Unterleib. Dann plötzlich … ein roter Punkt auf dem weißen Tennisrock.

Ein Marienkäfer?

Der Fleck wird größer und größer – unscharfe Konturen, wie zerlaufen, blutrot.

Sie hatte schon jahrelang nicht mehr ihre Tage gehabt – eigentlich seit ihrer Profizeit. Aber es war auch nie so schlimm gewesen. Das musste etwas anderes sein.

Keine Luft – die Gedanken wurden immer wirrer.

… der Fleck

wächst rasend schnell

über den ganzen Rock

Blut – die Beine runter – auf rote Asche

Buhrufe

Lachen

angewiderte Gesichter

der Schädel droht zu platzen

Versinken in blutiger Masse

Eintauchen

alles rot …

Sie schwang am Seil wie das Pendel einer Uhr.

Ihre Finger verkrampften, in jeder Hand einen Zettel. Die karrieregeile Schlampe sollte man steinigen, stand auf dem einen, Diese verdammte F**** gehört in den Knast auf dem anderen. Ihre Nägel stachen in die Handballen, Blut lief übers Papier.

aus

bald ist es vorbei

Wie durch Watte hörte sie den Schlüssel in der Haustür. Kam er heute ausnahmsweise nur ein paar Minuten zu spät von der Arbeit, nicht wie sonst Stunden?

ausgerechnet heute?

Sie flehte, dass es so wäre. Plötzlich wollte sie nicht mehr sterben. Jetzt wüsste er, dass sie es ernst meinte – und würde sie nicht mehr allein lassen in ihrer Verzweiflung.

Der Schlüssel, er drehte sich im Schloss.

Die Geräusche drangen nur noch aus weiter Ferne zu ihr durch. Schwarze Ameisen tanzten vor ihren Augen.

Keine Luft mehr …

Bitte!

Mach schnell!

Sie wollte schreien, brachte aber keinen Laut heraus.

Dann verlor sie das Bewusstsein.

SONNTAG, 24. NOVEMBER

1

# … hoffe du reihst dich auch bei den Vergewaltigten ein

»Transe!«

»Quatsch, Trude!«

Emma Wallmann machte einen langen Hals und schaute in Richtung der halb geöffneten Toilettentür. Die Gestalt im roten Tüllkleid verschwand im Herrenklo.

»Transe – ich habe es doch gesagt!« Siegesbewusst reckte sie drei Finger in die Luft. »Drei zu null für mich! Mensch, Pia, haben sie dir denn gar nichts beigebracht auf der Polizeischule?«

»Beim Lehrgang gibt’s um Gewaltverbrechen, ich war nicht bei der Sitte.«

»Hier geht es um Menschenkenntnis. Und überhaupt, was haben denn Transen mit der Sitte zu tun? Kindchen, die Zeiten sind schon lange vorbei. Heutzutage kann jeder rumlaufen, wie er will. Ein Hoch auf unsere liberale Gesellschaft. Ich sag nur, lieber bi als nie!«

Schon wieder so eine Anspielung. Pia Beck verzog das Gesicht zu einem angestrengten Grinsen. Dabei wollte sie mit der Kollegin nur den gelungenen Abschluss ihrer Sonderausbildung feiern. Klar, sie hatte gerade eine gescheiterte Beziehung hinter sich und wollte in absehbarer Zeit von Kerlen nichts mehr wissen. Das hatte sie Emma auch mehr als einmal gesagt. Aber so weit wollte sie nun doch nicht gehen.

»Na, Kleines«, Emma tätschelte Pias Hand, »einer geht noch rein, oder?«

Pia nickte. Wie war das doch gleich mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Nein, das hier war eindeutig Freizeit. Sie hatte auch selbst Schuld. Wieso war sie auch allein mit ihr ausgegangen, und dann noch in so einen Schuppen? Eine Frau, die in dem Alter Herrenschuhe trug, das hätte Pia zu denken geben müssen. Wie würde sie auf eine Abweisung reagieren? Immerhin war sie in der neuen Abteilung ihre Vorgesetzte und Emma eilte der Ruf voraus, nicht gerade einfach zu sein.

»Hier bitte, zwei Bier!« Serviert von der Wirtin persönlich. Beide nahmen ihr Glas in die Hand und stießen an. Wieder dieser tiefe Blick in die Augen. Pia musste das beenden, und zwar so schnell wie möglich. Emmas Trinkspruch »Scheiß auf die Männer!« ignorierte sie, studierte stattdessen die extravagante Einrichtung in der Monika Bar. Die lange Theke, in rotes Licht getaucht, daran auf Barhockern sitzend fünf aufgedonnerte Ladys wie Hühner auf der Stange. Die waren bestimmt nicht als Mädchen zur Welt gekommen, schienen aber harmlos. Sie ließen Pia in Ruhe, im Gegensatz zu Emma – aber sie standen ja auch auf Männer.

Ein altes Schwarz-Weiß-Foto an der Wand. Links der Star-Club, daneben die Monika Bar und jede Menge Leute mit Beatnik-Frisuren. Die Kneipe musste mindestens ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben. Pia nahm sich vor, das zu googeln, sobald sie zu Hause war.

Apropos – sie schaute auf die Uhr. Kurz nach halb eins. Noch früh für den Kiez, aber spät genug für eine frischgebackene Oberkommissarin, die morgen den Dienst in ihrem neuen Dezernat antrat. Zudem nervte Emma mit ihrer Anmache. Pia stürzte das Bier hinunter. »Emma, ich denke, ich muss los. Morgen will ich ausgeruht zur Arbeit erscheinen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Teilen wir uns ein Taxi oder bleibst du noch?«

»Na hör mal!« Eine steile Falte zeichnete sich auf Emmas Stirn ab. »Du lädst mich ein, um deinen Abschluss und die Beförderung zur Oberkommissarin zu feiern, und jetzt willst du mich hier einfach sitzen lassen?«

Pia zuckte zusammen. Nun zeigte sich Emma von ihrer anderen Seite. Es war ein Fehler gewesen, mit ihr auszugehen. Wäre ihr zukünftiger Chef ein Mann gewesen, hätte sie das nie gemacht.

Aber bei einer Frau …?

Pia stand wortlos auf und ging zur Theke. Sie spürte Emmas Blick, der über ihren Körper glitt. Ein unangenehmes Gefühl. Eigentlich hatte sie nichts dagegen, wenn ihr andere hinterhersahen, und sie hatte auch nichts gegen Schwule und Lesben. Wenn aber ein Vorgesetzter auf einen stand, konnte das böse ausgehen.

»Ich zahle alles vom Tisch dahinten!« Pia zog einen Fünfziger und wedelte damit vor den Augen der Wirtin. Die fünf Grazien an der Theke musterten sie eingehend. Pia kannte diese Blicke, eine Mischung aus Neid und Anerkennung.

»Denkst du, ich kann mir bei dem Trubel alles merken, Schätzchen? Sag mir lieber, was ihr getrunken habt!«, sagte die Wirtin, geschäftig und ohne aufzuschauen, während sie zwei Whiskey-Cola einschenkte.

»Bier?!«, erwiderte Pia, unsicher in Erwartung der Frage, die unweigerlich folgen musste. Sie spürte, wie ihr Puls sich beschleunigte.

Genervt stellte die Wirtin die Gläser ab, schaute Pia nun direkt in die Augen. »Bier also. Na, das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wie viele es waren, kommen wir beide ins Geschäft.«

»Also, ich hatte …«

Bleib ganz ruhig, bevor es wieder passiert …

»… äh, ich hatte vier, und meine … meine Kollegin auch.«

»Aha, vier und vier, das macht nach Adam Riese also?«

»Vergessen Sie’s, der Rest ist Trinkgeld!« Sprach’s, knallte den Fünfziger auf die Theke und ging. Und an ihre künftige Chefin gewandt: »Kommst du, Emma? Ich zahl das Taxi!«

Aus den Augenwinkeln sah Pia, wie Emma ihren Kram zusammenraffte und aufstand. Ohne auf sie zu warten, öffnete Pia die Tür. Eine frische Brise Novemberluft kühlte sie ab – das tat gut.

»Hey, Frau Oberkommissar, was ist denn in dich gefahren? Was war das eben an der Theke?«

»Was soll gewesen sein?«, schnippisch. »Ich habe es eilig, will endlich nach Hause. Sagte ich das nicht bereits?«

»Die Wirtin hat dich angestarrt, als seist du von einem anderen Stern. Ich kenne sie ganz gut, normalerweise bringt die nichts aus der Ruhe.«

»Ich habe ihr für alles zusammen einen Fünfziger gegeben, das war’s auch schon.«

»Sag mal, spinnst du? Fünfzig Euro für die paar Bier?«

Pia atmete tief durch. Der übliche Schweißausbruch war ausgeblieben, vermutlich wegen des frostigen Lüftchens. Jetzt musste sie nur noch dieses Gespräch halbwegs überzeugend zu Ende bringen, dann ab nach Hause und ins Bett. »Ich dachte, es wäre ziemlich teuer, hier auf dem Kiez.«

»Aber nicht bei Monika. Für einen Fünfziger hätten wir nochmal so viel trinken können.«

Pia nickte. Wo waren bloß die verdammten Taxen? »Vielleicht wollte ich ja, dass sie mich in guter Erinnerung behält?«

Emma lachte. »Na, das ist dir aber gründlich misslungen.« Sie hakte sich unter. So waren sie auch hierhergekommen, nachdem sie Pia das neue Dezernat gezeigt und sie sich in eine Bar verabredet hatten. Da ahnte Pia allerdings noch nicht, wie sehr sich ihre neue Chefin für sie interessierte.

»Aber mal im Ernst. Du sahst aus, als hättest du dich in der Bar nicht wohlgefühlt. Du bist doch nicht etwa ein bisschen homophob?«

Eigentlich nicht, dachte Pia, zumindest nicht bis heute. Sie schüttelte energisch den Kopf.

»Na, dann ist ja gut«, meinte Emma, wieder bestens gelaunt. »Also, zu wem fahren wir jetzt, zu dir oder zu mir?«

Nahm das denn gar kein Ende? Es war an der Zeit, endlich Klartext zu reden.

»Hola Chicas, was geht?«

Die beiden Typen waren Pia bereits aufgefallen. Sie hatten sich einige Meter vor ihnen aufgebaut und machten keine Anstalten, aus dem Weg zu gehen. Eigentlich schienen sie harmlos in ihren obligaten Kapuzenpullis. Abgehärmt, torkelnder Gang, vor Kälte zitternd. Wahrscheinlich zwei Junkies, keiner Mühe wert. Allerdings hatte sich bei Pia in den letzten Minuten so viel Wut aufgestaut, dass ihr die beiden gerade recht kamen.

»Ich habe gefragt, was geht, Chicas!«

»Du mir erst mal aus dem Weg, Kleiner!«

Emma zog an Pias Arm, flüsterte ihr zu, keinen Stress zu machen.

»Hast du gehört, wie diese Chica mit mir redet?«, raunte der Kleinere seinem Freund zu. »Aber pass auf, in einer Stunde wird sie schnurren wie ein Kätzchen.« Er legte die Hand um Pia Hüfte und grinste seinen Freund an.

»Finger weg, du Penner«, zischte Pia angeekelt und wandte sich aus seinem Griff. »Erstens: Sehe ich etwa aus wie eine Chica?« Sie zeigte auf ihr langes, blondes Haar. »Und zweitens: Wenn du dich nicht gleich verziehst, setze ich mich auf dein kleines, fieses Gesicht, bis dir die Luft wegbleibt.«

»Das könnte dir so passen, was?« Er streckte seine Zunge raus und ließ sie kreisen. Dann grinste er breit. Nun sah er nicht mehr so harmlos aus. Sein Freund sagte noch immer nichts.

Emma mischte sich ein. »Wir sind von der Kriminalpolizei. Wenn Sie nicht sofort …«

Niemand hörte ihr zu. Und selbst wenn – so, wie sich Pia aufführte, konnten die beiden das nur für einen schlechten Witz halten. Kein deutscher Polizist würde solch einen Ton anschlagen, und schon gar keine Polizistin.

»Pia, bitte!« flehte Emma, sichtlich nervös. Mit zittrigen Fingern zog sie ihr iPhone aus der Tasche. Der Kurze riss es ihr aus der Hand.

»Na bitte, Lady, wir zwei verstehen uns!«

»Gib es ihr sofort zurück!«

»Und wenn nicht? Gilt noch unsere Verabredung?« Wieder zuckte seine Zunge.

»Ich sag dir, was gilt!« Der kurze Schlag auf seinen Solarplexus war für Pia wie eine Befreiung. Sie wusste, wo es wehtat und ab wann es gefährlich werden konnte. Diesmal sollte es nur wehtun. »Dass dir fürs Erste die Luft wegbleibt, das gilt.«

Der Kleine ging in die Knie und schnappte nach Luft wie ein Ertrinkender, nur kam da nichts. Emmas Handy glitt aus seiner Hand. Es knallte auf den Boden, begleitet von einem lauten Knacken.

»Pia, verdammt – das kannst du doch nicht machen!«

»Und ob ich das kann. Das war eindeutig Notwehr!«

»Ihr seid Bullen?« Der große Schweiger konnte also doch reden. Er beugte sich runter zu seinem Kumpel.

»Nehmt’s ihm nicht übel, ne … war nur ’n Spaß. Wollte euch nur ein bisschen anmachen, ne?«

»Okay, einverstanden. Und jetzt kommt ihr beide ein bisschen mit aufs Revier, ne?« erwiderte Pia ohne jeden Humor.

»Nee, Alter, kannste nich machen! Er ist auf Bewährung. Also, Schwamm drüber, ne?«

»Nix Schwamm drüber. Ihr seid beide festgenommen. Also, hoch mit ihm und Hände an die Wand!«

Er schüttelte den Kopf. »Aber wieso denn ich? Hab doch gar nichts gemacht. Von mir aus, nehmt ihn mit, aber lasst mich jetzt geh’n!« Er richtete sich auf und wollte los.

»Nichts da, du bleibst schön hier.« Pia hielt ihn an der Jacke fest. »Emma, hast du schon angerufen?«

»Wie denn, mit dem Schrotthaufen?« Sie zeigte ihr iPhone – oder das, was noch von ihm übriggeblieben war.

»Nimm meins!« Mit der Linken streckte Pia Emma ihr Handy entgegen, mit der Rechten hielt sie immer noch den Langen fest.

»Mann, Alter, was willste überhaupt von mir!« Er zog und zerrte, dann das Geräusch von reißendem Stoff – Pia hatte seine Jackentasche in der Hand. Kleingeld klimperte aufs Pflaster.

Wie gebannt starrte sie auf die Münzen.

Fünfzig, siebzig, neunzig, eins-vierzig …

»Siehste, was du getan hast? Meine Jacke, und die ganze Kohle … hey, verdammt, redste noch mit mir?«

Zwei-neunzig, zwei-fünfundneunzig, zwei- …

»Schnapp dir die Tasche von der anderen, und dann ab!«

Inzwischen war der Kleine wieder auf den Beinen. Ohne Zögern gehorchte der andere und riss Emma die Handtasche aus der Hand. Sie wehrte sich und er stieß sie zu Boden. Beim Fallen schlug sie mit dem Hinterkopf auf den Bordstein. Pia bekam von all dem nichts mit.

Vier-siebenundzwanzig, vier-siebenundsiebzig.

Fertig!

Als sie aufschaute, hatte ein Passant bereits die Polizei gerufen. Während ihre Chefin, immer noch bewusstlos, in einen Krankenwagen gehoben wurde, überlegte sie sich, wie sie das morgen ihren Kollegen erklären sollte.

2

# Schwarze sind keine Menschen. Also Schluss mit der Scheiße von wegen Rettung

Kevin Schwartz war auf dem Weg vom Fitnessstudio nach Hause gewesen, als er spurlos verschwand.

Beim Losgehen hatte er seiner Mutter noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Seitdem er das tat, stand das Essen schon auf dem Tisch, wenn er kam. Bis nach Hause war es einen guten Kilometer. Es regnete, deshalb war er schneller unterwegs als sonst. Er musste nur den Lister Kirchweg entlang, dann über die große Kreuzung an der Podbi, schon war er da. Tausendmal der gleiche Weg, immer zu Fuß, nie war etwas passiert – bis heute.

Träumte er?

Alles schaukelte, dazu ein irres, hohes Pfeifen – Sturm? Es war eiskalt, frostige Regentropfen, die auf seine nackte Haut fielen.

Er wollte die Augen öffnen, nur, es gelang ihm nicht.

Das muss ein Traum sein.

Ein Albtraum, einer von der Sorte, aus dem es kein Entkommen gab. Warum sollte er sonst die Augen nicht öffnen können?

Erkennt man im Traum, dass man träumt?

Was zum Teufel ist bloß los?

Versuch dich zu erinnern.

Er war auf dem Weg nach Hause, eine Frau auf der Straße bat um Feuer, dann ein Blackout – aus – schwarzes Loch …

Zwei Hände umfassten seine Arme, knapp unterhalb der Achseln. Warm, schmal und dennoch kräftig.

Sie hoben ihn hoch.

Beine wie Gummi …

Er versuchte, etwas zu sagen, aber die Zunge wollte nicht. Es reichte bestenfalls zu einem Lallen. Trotzdem, die Bewegung mobilisierte ihn, er bekam die Augen auf.

Im nächsten Moment war er hellwach.

»Wahh …?« Die Zunge immer noch schwer wie Blei. Hilfesuchend schaute er zu der Gestalt, die ihm gerade die Hände zusammenband.

War das die Frau?

War es überhaupt eine Frau?

»Biddhe!«

»Halts Maul!« Der Schlag ins Gesicht machte ihn endgültig wach. Er schaute an sich herunter. Seine nackten Beine knieten in einem winzigen Gummiboot. Die Enden des Seils, mit dem seine Hände gefesselt wurden, verschnürte die Gestalt gerade mit den Paddelösen. Bis auf die Unterhose war er nackt. Es war Nacht. Ein Sturm peitschte und ließ das Boot, in dem er hockte, über die Planken eines größeren Schiffes rutschen. Ringsherum nichts als Wellen, die sich meterhoch auftürmten. Es war eiskalt, bis auf das warme Rinnsal, das seine Beine hinablief.

Ein Stoß ließ das Schiff erzittern. Einen Moment schaukelte es auf der Gischt wie ein Korken.

Was für ein Unwetter.

Wir werden kentern.

Aber warum zum Teufel …?

Kevins Fingerspitzen waren taub, ob nun wegen der Fessel oder der Kälte, dafür konnte er wieder seine Zunge bewegen. Was auch immer ihn ausgeknockt hatte, anscheinend ließ die Wirkung davon nach.

»Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ich kenne Sie doch gar nicht.« Noch undeutlich und leise. Die Gestalt schien ihn nicht gehört zu haben. Sie verhakte das Boot an einem Kran, hob es dann mit einer Winde an.

Er holte tief Luft und versuchte es noch einmal, jetzt deutlich lauter. Niemand könnte das überhören, selbst bei dem Windgeheule nicht.

Die Gestalt hörte auf zu kurbeln. »Wie heißt du?«

Kevin atmete auf. Jetzt würde sich alles aufklären, er konnte ja nicht gemeint sein. Er war zwar schon mit einigen schrägen Typen aneinandergeraten, aber kein Streit hätte diesen Irrsinn gerechtfertigt.

»Kevin Schwartz. In der Jackentasche ist mein Ausweis!«, antwortete er, beruhigt, dass ihm endlich zugehört wurde.

»Na, Glück gehabt!«, sagte die Gestalt.

Gott sei Dank! Kevin war erleichtert.

»Genau dich wollte ich haben!«

Wie ein Schlag in den Magen, mit dem Vorschlaghammer. Wenn er nur wüsste, wer das war. Das Gesicht konnte er in der Dunkelheit nicht erkennen, nur eine Silhouette in Ölmantel und Kapuze. Auch mit der Stimme konnte er nichts anfangen. Ziemlich hoch, aber das konnte am Schreien liegen, wegen des Sturms.

Das Schlauchboot war jetzt auf Höhe der Bordwand, schaukelte im Wind wie eine Glocke. Kevin wurde übel, er war kurz davor, seinen Proteindrink auszuspucken.

»Sagen Sie doch, was Sie von mir wollen. Vielleicht Geld? Ich hab nicht viel, aber meine Mutter könnte schon …«

Der Regen trommelte auf ihn ein, jeder Tropfen hart wie Hagel. Wasser peitschte ihm ins Gesicht, es war salzig.

»Verdammt nochmal, reden Sie mit mir!«

Wieder eine Welle, die das Schiff ins Schlingern brachte. Das Schlauchboot schwang an den Seilen über die Reling. Unter sich konnte Kevin das Meer sehen. Pechschwarz, nur unterbrochen von Linien weißer Gischt. Brodelnd, als ob es kochte.

Mit einem metallischen Klacken schwang der Ausleger des Krans über die Bordwand. Für einen Moment setzte Kevins Puls aus.

»Nein, bitte nicht! Was habe ich denn …?«

»Lasst sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben.«

»Was?« Schwartz wurde schwindelig.

»Das hast du doch kürzlich geschrieben, in einem Internetpost, nicht wahr?«

»Ja, aber …«

»Nichts aber! Gute Reise, Arschloch!«

Die Gestalt zog an einem Hebel. Das Boot löste sich vom Haken und stürzte aus zwei Metern Höhe in die Tiefe.

Eine Fontäne schloss sich über Kevin. Das Wasser, obwohl eisig kalt, brannte auf seiner Haut wie Feuer. Sein Schrei wurde von der nächsten Welle erstickt.

Aus – vorbei.

Kein böser Scherz.

Wieder schoss eine Welle ins Boot, tauchte ihn unter. Seine Muskeln kontrahierten, der ganze Körper ein einziger Krampf. Sollte er ins Wasser fallen, würde er keinen einzigen Schwimmzug hinbekommen. Aber er war ja ohnehin gefesselt.

Die Lichter des Schiffes entfernten sich, schienen nur noch diffus durch den Regenschleier. Überall Wellen, die sich bedrohlich um ihn auftürmten. Am schwarzen Himmel zuckten Blitze.

Wie das Bild in Opas Stube …

Ein Schiff auf hoher See, die Segel zerfetzt, hilflos dem Sturm ausgeliefert. Kevin hatte damals von dem alten Schinken Albträume bekommen. Jetzt war er das Boot und um ihn herum die schwarze Hölle.

Sein Albtraum hatte ihn eingeholt.

Er hatte das nicht verdient.

Kein Mensch hatte das verdient.

Lasst sie doch ersaufen, die verdammten Flüchtlinge. Kein Deutscher will sie hier haben …

Sein letzter Tweet.

Das waren doch nur … nur Worte!

Nie hätte er sie eigenhändig …

Einen Moment später kippte das Boot und er tauchte kopfunter ins Meer, fixiert durch die Verschnürung.

Das eisige Wasser ließ sein Herz stillstehen, noch bevor ihm die Luft ausging. So trieben er und das Boot auf den Wellen, die Unterseite obenauf und sein Kopf dem Meeresboden zugewandt.

Die See hatte sich beruhigt, am Horizont kündigte ein heller Streifen den anbrechenden Tag an.

Ein Schiffshaken tauchte neben dem Schlauchboot ins Wasser. Darauf bedacht, mit dem spitzen Dorn nicht das Gummi aufzuschlitzen, zog die Gestalt das Boot vorsichtig zum Schiff herüber. Es gab noch etwas zu erledigen, um die Bestrafung abzuschließen.

Fast hatte sie die Hoffnung aufgegeben, das Boot noch wiederzufinden. Nur dem orangeroten Boden und der inzwischen spiegelglatten See war die gerade noch rechtzeitige Entdeckung zu verdanken.

Hätte sie ihn nur schon vorher getan, den finalen Schritt. Sie könnte schon lange im Bett liegen und sich von den Strapazen erholen.

Nur, dann wäre er noch am Leben gewesen. Ihr grauste schon bei einem Toten davor, bei einem lebendigen Menschen war es für sie völlig undenkbar.

Noch.

Sie musste kaltblütiger werden, denn es gab viel zu tun. Skrupel konnte sie sich keine leisten.

Die Sonne ging auf, jetzt musste es fix gehen.

Das Boot war schnell am Ausleger vertäut und mit der Winde nach oben gezogen. Der Tote, immer noch fest verschnürt, hing herunter wie die Nachgeburt aus einer kalbenden Kuh.

Sie holte den Bolzenschneider unter einer Plane hervor, atmete tief durch und begann dann mit der rechten Hand. Man brauchte keine Kraft dafür, die Klingen gingen wie durch Butter. Das Gleiche dann bei der Linken.

Beim zehnten Mal, endlich fertig, konnte sie es nicht mehr zurückhalten. Ein Schwall Erbrochenes folgte dem, was sie abgetrennt hatte, auf dem Weg zum Meeresboden.

Kein Problem auf hoher See, an Land wäre es jedoch fatal gewesen – wie eine Visitenkarte.

Auch das durfte zukünftig nicht mehr geschehen.

Trotzdem, für den Anfang war es gar nicht schlecht gelaufen.

MONTAG, 25. NOVEMBER

3

# Kriegsflüchtlinge: Genau 99 % suchen keinen Schutz, sondern nur Kohle und Fickificki!

Obwohl erst gegen zwei Uhr im Bett, lag Pia schon wach, als der Wecker klingelte. Es war kurz vor sechs. Sie meinte, gar nicht erst eingeschlafen zu sein, zu viele Dinge waren ihr durch den Kopf gegangen.

Die neue Dienststelle, der Überfall, die Annäherungsversuche ihrer Chefin, all das, vor allem aber eine Frage: Warum dieser Rückfall?

Sie schaute auf die Uhr. In genau zweieinhalb Stunden musste sie im Dezernat antreten, das waren 150 Minuten oder … 9000 Sekunden.

Schon wieder?

Bis gestern hatte Pia gemeint, sie hätte alles unter Kontrolle. Die Tabletten waren ein Segen. Ihr Vater hatte sie ihr verschrieben. Zuerst widerwillig, aber dann doch einsichtig, als ihm klar wurde, dass sie ohne nicht mehr zurande käme. Natürlich hing weder er noch sie das mit den Pillen an die große Glocke. Als Kriminalkommissarin von Psychopharmaka abhängig zu sein, hätte ihr Karriereende bedeutet.

Warum machte sie das überhaupt? Warum setzte sie sich und ihre Kollegen dieser Gefahr aus?

Wegen Mutter, natürlich, keine Frage.

Mutters Schicksal war ausschlaggebend und Pias feste Überzeugung, dass sie den Beruf gefunden hatte, für den sie am besten geeignet war – ihre Berufung quasi.

War ja auch kein Problem gewesen mit den Pillen, bisher.

Also warum dieser Rückfall?

Lag es an den Aufregungen der letzten Tage? Da war der Umzug von der Heimatstadt Braunschweig nach Hamburg – dann die Versetzung in ein anderes Dezernat. Sorgte sie sich wegen des Neuanfangs?

Nein, Stress hatte sie schon in den letzten Jahren immer wieder mal, ohne dass so etwas passiert wäre. Die Abschlussprüfungen an der Polizeihochschule, die sie sowohl geistig als auch körperlich an den Rand der Erschöpfung gebracht hatten – und darüber hinaus. Ihre letzte Beziehung, die ihr auch vieles abverlangte. Und nicht zuletzt ihr Vater, der sie jahrelang in seiner penetranten Art bearbeitet hatte, doch noch den standesgemäßen universitären Werdegang zu wählen.

Bei dem Gedanken an ihren Vater tauchte wieder Mutters Bild vor ihrem geistigen Auge auf, auf dem Teppich liegend, mit zertrümmertem Schädel, alles voller Blut.

Pia verdrängte die quälenden Erinnerungen, dafür war jetzt keine Zeit.

Das andere Problem war drängender. Wieso hatte es sie erneut erwischt? Wenn Stress nicht der Auslöser gewesen sein konnte, was dann?

Vielleicht lag es am Alkohol?

Sie hatte vier Bier getrunken …

… je 0,3 Liter, zusammen 1,2 Liter. Bei geschätzt fünf Promille macht das …

Herrgott, hört das überhaupt nicht mehr auf?

Pia sprang aus dem Bett, holte zwei Pillen aus ihrer Handtasche und schluckte beide auf einmal hinunter. Sie musste wieder klar werden, heute war ihr erster Tag, da stand sie besonders unter Beobachtung.

Es lag bestimmt am Alkohol. Negative Wechselwirkungen mit Medikamenten waren nichts Neues. War sie überhaupt schon mal angetrunken, seitdem sie die Pillen einnahm?

Sie musste über einen Karton steigen, um in die Küche zu kommen. Gestern Morgen hatte die Spedition ihren Hausrat in der neuen Wohnung abgeladen. Am Abend hatte sie eigentlich mit dem Einräumen beginnen wollen, aber dann war die Einladung dazwischengekommen.

Wie es Emma wohl jetzt geht?

Im Krankenwagen war sie wieder zu sich gekommen. Pia hatte noch gefragt, ob sie in die Klinik mitkommen solle. Emma hatte nein gesagt, aber natürlich ja gemeint – trotzdem war Pia nach Hause gefahren.

Kein guter Start in den Job. Erst hatte sie ihrer Chefin eine Abfuhr verpasst und sie dann auch noch im Stich gelassen.

Und das war noch lange nicht das Schlimmste.

Pia schüttelte den Kopf, während sie den Karton suchte, in dem die Kaffeemaschine stecken musste. Zur Prügelei wäre es nie gekommen, wenn sie gleich ihren Dienstausweis vorgezeigt hätte. Vermutlich wären die beiden Mistkerle einfach abgehauen.

So lag Emma jetzt mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in der Klinik, ihr Handy war geschrottet und die beiden Dreckskerle waren auf und davon.

Vielleicht hatten die beiden sie gar nicht überfallen wollen, sondern waren nur auf ein bisschen Spaß aus gewesen. So was konnte nachts auf dem Kiez vorkommen, dort war die Anmache schon mal von der rustikalen Art.

Was auch immer die beiden von ihnen gewollt hatten, Pias aggressive Art hatte die Situation eskalieren lassen. Emma würde das genauso sehen.

Neben dem Sofa stand ein Karton mit einem aufgemalten K wie Küche. Pia riss ihn auf.

Fehlanzeige. Der Karton hatte schon ihren letzten Umzug mitgemacht und jahrelang unausgepackt im Keller gestanden – K wie Keller.

Das Telefon klingelte. Sie stand reglos daneben. Noch konnte sie nicht rangehen. Eins, zwei und drei, alles Primzahlen, und Primzahlen waren schlecht – unbequem, nicht teilbar. Da konnte bei einem Anruf nichts Gutes bei rauskommen. Erst beim vierten Klingeln nahm sie ab.

»Beck.«

»Auch Beck!« Ihr Vater. »Wieso hast du es wieder viermal läuten lassen? Wirken die Tabletten etwa nicht mehr?«

»Paps, du weißt genau, dass ich schon immer Probleme damit hatte. Mit Primzahlen, meine ich. Sie sind …«

»Böse, ich weiß. Und, wie läuft es sonst so mit den Pillen?«

Seltsam, dass er ausgerechnet heute danach fragte. Ihr kam ein Verdacht. »Was soll damit sein? Du hast mir doch nicht etwa Placebos gegeben?«

»Unsinn, Kind. Ich weiß, dass du sie noch brauchst.«

»Noch?«

Keine Antwort.

»Paps?«

»Pia, das sind Psychopharmaka. Über kurz oder lang machen sie dich abhängig.«

»Was hast du …?«

»Nichts habe ich – es sind keine Placebos, nur der Wirkstoff ist … ist etwas geringer dosiert.«

»Vater!«, so nannte sie ihn nur, wenn sie wütend auf ihn war. »Wie konntest du nur – vor allem, ohne mir was davon zu sagen? Deinetwegen liegt jetzt eine Kollegin im Krankenhaus.«

»Um Himmels willen! Was ist denn passiert?« Er klang geschockt. Gut so, ihm musste klar werden, was seine Eigenmächtigkeiten anrichten konnten.

»Wir waren abends noch aus, wurden dumm angequatscht. Es gab ein Handgemenge, ich hatte einen Aussetzer und sie bekam ab, was eigentlich für mich bestimmt war. Wäre ich voll dagewesen, dann …«

»Aber Pia, wenn du so weitermachst, wirst du irgendwann nicht mehr von dem Zeug loskommen.«

Schweigen. Pias Vater fand als Erster wieder Worte: »Und, wie geht es deiner Kollegin inzwischen?«

»Wohl eine leichte Gehirnerschütterung. Sie war erst weg, kam aber wieder zu Bewusstsein, kurz bevor sie eingeliefert wurde.«

»Sonst nichts Gravierendes?«

»Ich denke nicht.« Pias Blick irrte durch die Küche. In welchem Karton steckte wohl die Senseo? Sie konnte doch nicht ohne Kaffee das Haus verlassen.

»Und was hattest du für einen Aussetzer?«

Wenn er sie weiter ausfragte, konnte sie das Frühstück vergessen, ob mit Kaffee oder ohne. »Hör zu, Paps«, wieder ruhig, sie konnte ihm eh nicht lange böse sein. »Ich muss mich jetzt fertig machen. Wir können heute Abend weiterreden. Wolltest du etwas Bestimmtes?«

»Ich wollte dir für deinen ersten Tag im neuen Dezernat nur alles Gute wünschen.«

Das war ja mal was Neues. Er wünschte ihr Glück für ihren verhassten Polizeijob? Bisher hatte er kein gutes Haar daran gelassen.

»Das ist lieb von dir«, erwiderte sie erleichtert. Ob er sich wohl endlich damit abgefunden hatte? Doch dafür war jetzt keine Zeit, sie musste etwas anderes klären. »Wegen des Aussetzers …«

»Ja?«

»So was darf mir nicht noch mal passieren. Im Einsatz könnte das gefährlich werden.«

»Ich schick dir ein Rezept, Kind.« Das klang fast ein bisschen einsichtig – es geschahen noch Wunder. »Du musst mir aber versprechen, mit mir über Alternativen zu sprechen.«

»Von mir aus. Kann ich solange zwei …«

»Auf keinen Fall!«

Ups – zu spät

»Wieso? Was könnte denn passieren?«

»Hast du schon mal von den Scheiß-Egal-Pillen gehört?«

»Ja?«

»So etwas in der Art. Auch nicht gut im Einsatz, oder?«

Da hatte er recht. Dann musste sie sich heute eben etwas zurückhalten. So bald würde sie schon nicht wieder in eine brenzlige Situation geraten.

4

# Der soll sich auf mein Auto hauen dem brich ich alle Knochen is mir wurscht wer da zusieht … wenn er sich umbringen will soll er es machen aber nicht simulieren!! :-(

Manfred war nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Er wusste noch nicht einmal, was genau dieser Spruch zu bedeuten hatte. Aber sein Chef sagte das manchmal zu ihm, wenn er wieder einmal etwas falsch gemacht hat, also musste es wohl stimmen.

Dafür war Manfred ein Berg von einem Mann, fast zwei Meter groß, muskelbepackt, mit einem Magen aus Stahl, was ihm sowohl bei rauem Seegang als auch beim Fischausnehmen zugutekam. Während manch ein Kollege grün anlief, wenn die gesammelten Gedärme eines Fangs allzu heftig stanken, machte ihm der ölig-faulige Geruch nichts aus. Eisenmagen war deshalb einer seiner Spitznamen, eigentlich auch der einzige, den man Fremden gegenüber erwähnen konnte, ohne rot zu werden.

Manfred war gerade erst neunzehn geworden. Auch wenn ihn der dichte Vollbart zehn Jahre älter aussehen ließ, war er für alle an Bord der Albatros III nur der Moses. Und das würde er auch die nächsten fünfzig Jahre bleiben, weil er zu nichts anderem taugte als den einfachsten Arbeiten. Doch zumindest dafür war er bestens geeignet.

Manfred hatte damit kein Problem, im Gegenteil, ihm gefiel sein Leben, so wie es war. Nie hatte er sich zu Höherem berufen gefühlt. Der Herrgott hatte seinen Körper eigens für den Fischfang geschaffen, wie schon den seines Vaters und seines Vatersvaters.

Sosehr er seinen harten Beruf auch liebte, hatte er trotzdem nichts gegen etwas Abwechslung an Bord einzuwenden. Und da er gleich nach der See besonders Mädchen liebte, freute er sich darauf, dass die heutige Ausfahrt eine junge Reporterin des Cuxhaven Kurier begleiten würde. Sie wollte einen Artikel über den Alltag an Bord eines Trawlers schreiben. Manfred hatte die nächsten Stunden bis zum Auswerfen der Netze nichts weiter zu tun, weshalb er sie über das Schiff führen sollte.

Hoffentlich war sie hübsch. Dann würde er seine Muskeln spielen lassen, das hatte schon öfter zum Ziel geführt – auch, oder vielleicht gerade, bei Studierten.

»Hallo Frau Hansen! Ich freue mich, Sie an Bord der Albatros III begrüßen zu dürfen.« Der Kapitän redete gestelzt wie immer, wenn ein Fremder an Bord kam. Manfred fuhr sich nochmal durchs Haar und linste dann um die Ecke. Ihr Anblick verschlug ihm den Atem. Die wattierte weiße Daunenjacke ließ noch Fragen offen, wie es wohl darunter aussehen mochte, die hautenge Jeans dafür umso weniger. Bei ihr war alles genau da, wo es hingehörte, nicht zu viel und nicht zu wenig. Am meisten jedoch gefiel ihm ihr rotes Haar. Er stand auf Füchsinnen und bisher hatte ihn noch keine enttäuscht. Die Sommersprossen in ihrem Gesicht waren der untrügliche Beweis, dass die Haarfarbe echt war.

Frau Hansen sollte die nächsten Stunden seine volle Aufmerksamkeit genießen – und gerne noch vieles mehr. Auf dem Schiff würde sich schon eine einsame Ecke finden lassen, zumindest tagsüber, wenn die anderen an Deck waren.

»Frau Hansen, darf ich Ihnen unseren Moses vorstellen? Er wird Ihnen die nächsten Stunden zur Verfügung stehen …«

Zur Verfügung stehen, das klang gut.

Manfred grinste in sich hinein.

»… bis wir die Fanggebiete erreicht haben. Für speziellere Fragen habe natürlich auch ich jederzeit ein offenes Ohr für Sie. Sie finden mich dann auf der Brücke.«, sagte er und verschwand ein Deck nach oben.

»Herr … Herr Moses?«

Manfreds Lächeln drohte, einen Moment zu erstarren. Offenbar hatte sie überhaupt keine Ahnung, dabei klang ihr Name doch so nordisch.

»Moses bedeutet an Bord Schiffsjunge, Frau Hansen. Mein richtiger Name ist Manfred.« Er streckte ihr seine Pranke entgegen, drückte dann fest zu. Sie sollte seine Kraft spüren.

»Manfred – freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Ella!« Über das Siezen waren sie also schon hinaus. Ihr strahlendes Lächeln machte ihm Mut. Das lief ja wie am Schnürchen.

»Nichts für ungut, Ella, aber für eine Ausfahrt im November bist du reichlich dünn angezogen. Sieht ja gut aus, aber unter deiner Jeans scheinst du nichts drunter zu haben.« Er grinste schief, musterte sie dabei ungeniert.

Sie zuckte mit den Schultern. »Ich hatte keine Zeit, mir etwas anderes zu besorgen. Ich komme aus Dortmund …«

Also nix mit nordisch.

»… und mache hier mein Volontariat.«

Volon-was?

»Gestern Abend kam eine Mail vom Chef, dass ich heute bei euch mitfahren soll. Wenn es mir zu kalt wird, muss ich halt zum Aufwärmen nach drinnen.«

Kannst du haben. Ich wärm dich auch von innen.

Manfreds Lächeln wurde noch ein bisschen schiefer.

»Das hier ist der Schlafraum mit insgesamt zwölf Kojen.« Manfred hatte seine Wetterjacke über einen Stuhl geworfen. Darunter kam ein T-Shirt zum Vorschein, das seinen Bizeps voll zur Geltung brachte. Leger legte er den rechten Arm auf die obere Matratze eines der Etagenbetten und ließ die Muskeln tanzen. In der Regel machte das die Mädchen verrückt.

Ungerührt musterte sie ihn von oben bis unten. »Gibt es hier auch was Interessantes zu sehen?«

Also, wenn sie das nicht selbst sah …

Jetzt erst recht – ihr Spruch spornte ihn nur noch mehr an. »Wir sind vor einer halben Stunde ausgelaufen. Gegen Mittag erreichen wir das Fanggebiet. Das heißt, in den nächsten Stunden wird sich hier keiner blicken lassen.« Sein Blick ein eindeutiges Angebot. Wieder ein Zucken der Muskeln – das musste sie doch scharf machen.

»Na, was wollen wir dann noch hier unten?«

Was wohl …

»Ich habe eine Reportage zu schreiben, also lass uns hochgehen!«

Sie bewegte sich nach vorn, musste an ihm vorbei. Einen Moment versperrte er ihr den Weg, ließ seinen Arm weiter auf der Matratze liegen. Sie funkelte ihn an und er zuckte zurück. Da wird wohl nichts draus, stellte er fest, zuerst resigniert, dann verärgert. Er warf sich seine Jacke über und trottete hinter ihr her. Das würde er dem arroganten Weibsstück noch heimzahlen. Beim Fischausnehmen sollte sie sich ihre überhebliche Seele auskotzen. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, sie die Treppen nach oben vorangehen zu lassen und eingehend ihren Hintern zu begutachten. Wenn er schon nicht an sie rankäme, würde er wenigstens heute Nacht von ihr träumen.

Draußen schlug ihnen der eiskalte Nordwind entgegen, vermischt mit einer stinkigen Dieselfahne. Schon nach wenigen Sekunden bibberte sie vor Kälte. Manfred sah es mit Genugtuung.

»Da hinten, ist das etwa ein Schlauchboot? So weit draußen?« Sie starrte angestrengt ostwärts, ihre Hand wies Richtung offene See.

Die ersten Sonnenstrahlen tanzten auf dem spiegelglatten Wasser und Manfred musste die Augen zusammenkneifen, um überhaupt etwas zu sehen. Er griff sich ein Fernglas und sah dann ebenfalls den roten Punkt, auf halber Strecke zwischen ihnen und dem Horizont. »Du hast recht! Hey, Käpt’n«, er riss die Tür zur Brücke auf, »da vorne, auf drei Uhr. Da treibt ein Schlauchboot!«

Der Kapitän nahm sein eigenes Glas und schaute nach rechts, steuerte hart steuerbord und ließ das Schiffshorn blasen. Kurz darauf waren alle Mann an Deck und fünf Minuten später schlug das Schlauchboot gegen die Bordwand der Albatros. Während einige Matrosen an der Reling standen und die See mit ihren Ferngläsern nach Schiffbrüchigen absuchten, ließen drei Männer ein Beiboot zu Wasser, unter ihnen Manfred. Er war es auch, der das umgedreht auf dem Wasser treibende Gummiboot mit dem Schiffshaken heranzog. Über Bord gelehnt wollte er es hereinheben, doch es war schwerer als erwartet.

»Was ist denn, nicht gut gefrühstückt, Moses?« Der Kapitän, er grinste zu ihm rüber, ebenso die anderen Männer und die Reporterin. Das konnte Manfred nicht auf sich sitzen lassen. Er spannte die Muskeln an und zog mit aller Kraft. Mit einem schmatzenden Geräusch drehte sich das Boot.

Verdammte Sch … was ist das?

Direkt vor Manfreds Nase tauchte ein schneeweißes Ungetüm aus dem Wasser auf, in der Wange noch ein Fisch, der sich darin verbissen hatte. Fingerlose Hände, aus denen gelbe Knochen hervorstachen, streckten sich ihm wie hilfesuchend entgegen.

Drei Jahre hatte es gedauert – nun war es so weit. Die Matrosen der Albatros – und auch die Reporterin – sahen zum ersten Mal, wie sich Eisenmagen in einem nicht enden wollenden Schwall erbrach. Seinen Spitznamen war er damit los.

Das kümmerte ihn nicht, hatte er doch gerade genug mit sich selbst zu tun.

5

# Miese Arabersau! Du machst Deutschland nicht fertig. Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst, du Schwein! Als Vergeltung schlachten wir deinen Sohn.

Um 7 Uhr 55 hastete Pia die Treppen hoch zum Haupteingang des Polizeikommissariats 14. Es lag in der Caffamacherreihe 4, mitten in Hamburg. Die letzten hundert Meter bis zu ihrem Arbeitsplatz verlangsamte sie ihren Schritt, sie wollte den neuen Kollegen nicht gleich außer Atem gegenübertreten. Drei Minuten nach Betreten des Kommissariats, also überpünktlich, öffnete sie schließlich die Tür zum Großraumbüro.

Sie war schon herzlicher empfangen worden.

Ungefähr ein Dutzend Beamte standen um einen Monitor, Pia zählte nicht nach, also wirkten die Tabletten noch. Aus einem Lautsprecher kam unverwechselbar Emmas Stimme. Alle schauten zu Pia auf, als sie das Büro betrat, aber nicht einer gab einen Ton von sich.

»… und dann fängt die plötzlich einen Streit mit den beiden an, wie eine durchgeknallte Fur…«

»Emma, gerade ist OK Beck ins Büro gekommen!«, fiel ein Glatzkopf der Hauptkommissarin ins Wort und ließ sie verstummen. Pia schaute über seine Schulter hinweg auf den Bildschirm. Da stand eine Skype-Verbindung mit Emma Wallmann. Ihr linkes Auge war blutunterlaufen und um die Stirn trug sie einen Verband, gewickelt wie ein Turban. Im Hintergrund war ein Krankenhausbett zu erkennen. »Guten Morgen, Frau Beck. Ich hoffe, Sie hatten eine geruhsame Nacht?« Emma, alles andere als freundlich. »Ich für meinen Teil kann jedenfalls nicht klagen. Wenn meine Zimmernachbarin nicht gerade an der Nase operiert worden wäre, hätte ich vielleicht sogar ein paar Minuten schlafen können.«

Keiner der Anwesenden schaute Pia ins Gesicht, trotzdem spürte sie die vorwurfsvollen Blicke der zukünftigen Kollegen. Unglücklicher konnte ihr Start in der neuen Abteilung kaum laufen.

Die Tür ging auf und Julius Fink, der Dienststellenleiter, kam herein. Pia hatte ihn gestern bei ihrem Antrittsbesuch kennengelernt. Er war so, wie man sich einen Mann in seiner Position vorstellte. Alt, im Grunde bereits kurz vor der Rente, Halb- oder eigentlich schon Dreiviertelglatze, klein und untersetzt – entsprechend behäbig hatte er auf Pia gewirkt. Dieser Mann wollte die letzten Tage seiner Dienstzeit möglichst stressfrei hinter sich bringen. Da wurde so ein motivierter Heißsporn wie sie, frisch von der Polizeischule kommend, schnell als störend empfunden. Umso erfreuter war sie dann gewesen, in Emma eine vitale Vorgesetzte gefunden zu haben. Wie man sich täuschen konnte.

Ihr neuer Chef schien im Gegensatz zu Emma gut geschlafen zu haben, er wirkte deutlich frischer als gestern. »Morgen, Herrschaften! Sie haben sich schon mit der neuen Kollegin, Frau Oberkommissarin Beck, bekannt gemacht?«

Alle nickten.