Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

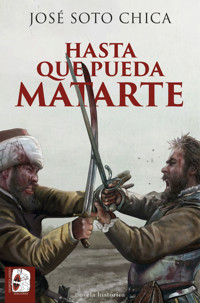

Año del señor de 1569, año 977 de la hégira. Las Alpujarras, reino de Granada. José de Monteagudo, alférez del Tercio de Granada. Mehmet al-Rumi, jenízaro al mando de una orta turca. Dos hombres con una cuenta pendiente, dispuestos a hacer lo que sea para saldarla. Lo que sea. Hasta que pueda matarte es una novela histórica que gira alrededor del deseo de venganza como imparable fuerza motora, con dos hombres enfrentados a muerte como enfrentadas a muerte estuvieron sus patrias, la Monarquía Hispánica y el Imperio otomano, pugnando por la hegemonía en un Mediterráneo surcado por galeras y tinto de tanta sangre vertida. El renombrado novelista e historiador José Soto Chica hace danzar a sus dos protagonistas como derviches alrededor de una espada, dos hombres que se encuentran durante la infausta rebelión de los moriscos para perseguirse sin tregua. En medio, el tesoro de un rey y una mujer, María la Bailaora, que busca la manera de escapar de un destino que ella nunca decide. Una trepidante historia de odios y traiciones, que nos lleva desde una cueva en la escarpada sierra granadina al asedio de Galera, donde don Juan de Austria se batirá el cobre para demostrar que no es solo el hermano bastardo del rey Felipe II, para dirimirse en aguas de Lepanto, una –¿última?– oportunidad para que los dos enemigos se citen de nuevo con la de los ojos negros. Hasta que pueda matarte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 760

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hasta que pueda matarte

José Soto Chica

© de esta edición:

Hasta que pueda matarte

Desperta Ferro Ediciones SLNE

Paseo del Prado, 12, 1.º derecha

28014 Madrid

www.despertaferro-ediciones.com

ISBN: 978-84-128157-5-7

Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández

Cartografía: Desperta Ferro Ediciones / Carlos de la Rocha

Coordinación editorial: Óscar González Camaño

Primera edición: octubre 2024

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados © 2024 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.

Producción del ePub: booqlab

Dedico esta novelaal comandante delEjército del Aire donJosé Torices Agudo,caballero y gran amigo.José, son ya más deveinte años prestándometu ayuda, tu consejoy tu cariño. Sin ti,mi primera novela nuncase habría editado y sintu ejemplo de vida, estemundo me pareceríaun poco más oscuro.

prólogo

Reino de Granada, 21 de diciembre de 1569. Él es un buen hombre. De veras que lo es. Respira profundo, surge de la lluvia y le corta el cuello a su víctima.

Siempre es así de fácil. La sangre brota sin freno de la garganta abierta y Mehmet al-Rumi distrae su mente viéndola tornarse agua bajo la lluvia. Luego, sin prisa, suelta el agonizante cuerpo que, agitándose espasmódicamente, se va quedando libre de vida.

Mehmet al-Rumi no aparta la mirada. Es una mirada fría, tanto que si el frío pudiera tener color hubiera elegido el de sus ojos: azul pálido.

Su víctima convulsiona, boquea inútilmente. Es apenas un muchacho. ¿Cuántos años? Menos de quince. Los suficientes como para morir allí, bajo la lluvia, mientras el desconocido que te ha abierto la garganta de lado a lado te mira, impasible, distante como la vida que se te escapa o como el aire que se niega a seguir llenándote los pulmones.

Mehmet tiene sus normas, sus principios, y por eso se queda mirando al muchacho hasta que se lo lleva del todo la muerte. Los espantados ojos del chiquillo se quedan entonces muy abiertos, apuntando al cielo plomizo que llora sobre ellos. Mehmet no se los cierra, sino que sin prisa, metódicamente, sin apartar los suyos de los del muerto, limpia en las ropas del muchacho la hoja del cuchillo. Durante un instante, fugaz, casi ajeno, deja de engañarse y conviene consigo mismo que, en verdad, no es un buen hombre, sino un perfecto hijo de puta. ¿Qué hace uno cuando llega a esa desoladora conclusión? Pues lo que hace en ese preciso momento: sonreír.

Entonces alguien aparece doblando la esquina del empinado sendero. Mehmet no tiene tiempo de desaparecer, así que enfrenta al recién llegado, buscándolo con sus pálidos ojos a través de la cortina de lluvia y topándose con otros ojos. Unos que están cargados de dolor y rabia. Ojos negros y fieros que van del cadáver del muchacho a su rostro.

Mehmet comprende que el chico al que acaba de asesinar era alguien muy querido para el soldado que tiene ante sí. Lo mejor en estos casos es seguir sonriendo. Sonreír para que la rabia se apodere del otro y nuble su juicio; sonreír para atraer sobre él la atención de la impaciente muerte. Y es que Mehmet tiene que matarlo. Sí, y además hacerlo deprisa.

Allí, de súbito, rodeados de peñas, árboles y abismo, dos desconocidos quedan invisiblemente encadenados por algo más recio que el gélido hierro.

José de Monteagudo y Lope de Torices solo tenía dos cosas en esta perra vida: su hermano pequeño y la espada que le dejó su padre. Con un dolor insoportable oprimiéndole el pecho, comprende que ya solo tiene una… sí, y la desenvaina.

Con la espada ya en la mano, siente una repentina angustia: no entiende por qué no grita; por qué no maldice, jura, llora… cualquier cosa, sí, cualquier cosa sería buena. Pero solo hay silencio. Silencio, muerte y lluvia. De veras que no lo entiende… o quizá, eso se le pasa por la cabeza, quizá también él ya esté muerto.

Pero muerto o vivo se va a llevar consigo la maldita vida del turco que tiene delante.

En una tarde granadina, aceros bien forjados y dos que se miran. Pálidos ojos azules que evalúan y acechan, y ojos llenos de furia que arden en negro fuego; y una historia que empieza a templarse bajo el insobornable martillo de la venganza y sobre el yunque inmisericorde de un odio que solo podrá saciarse con roja sangre.

Y comienzan. Acero de Toledo, acero de Damasco, danzan bajo el trueno y el relámpago en una tarde amortajada de lluvia y frío en la Sierra de Granada; y dos que se odian sin haberse conocido, invocan habilidad y brío. Pies ágiles, manos duras, giros, estocadas, paradas, filo que corta, punta que ansía desgarrar entrañas y la primera sangre brota de la mejilla cortada del turco.

Mehmet se zafa por poco y retrocede dos pasos sin dejar de mirar al español. Tiene ante sí a un hombre que llega por poco a los treinta años pero que en la mirada tiene soldada la lenta furia de quien ya nada aguarda.

Cobran aliento girando uno en torno del otro, amagan, dejan que las hojas se besen sin fuerza, como lánguidas y macabras rameras suspirando por sangre y muerte. Mehmet, ensancha la sonrisa y salta por encima del cadáver del chiquillo degollado sin perder el equilibrio ni la atención. Su rival lleva una buena espada; él, por su parte, esgrime el yatagán recurvado que le regaló su maestro el día que se despidieron allá lejos, en Constantinopla. Es un arma excelente, bien equilibrada, de hoja damasquinada y empuñadura bien trabada. Un arma que permite herir tanto de filo como de punta.

—Dime tu nombre —le espeta el español, y Mehmet se sobresalta, pues le ha hablado en turco.

—Mi nombre no te librará de la muerte. ¿Para qué lo quieres entonces?

—Para decirlo, muy despacio, mientras te arranco las entrañas.

Mehmet, que desde los nueve años solo ha sabido de fiereza, no puede impedir que aflore en los labios una nueva sonrisa. Una que ya no es calculada, sino sincera.

—Mehmet al-Rumi —responde reconociendo que en frente tiene a otro lobo.

—José de Monteagudo y Lope de Torices —le contesta a su vez el «ponentino».

Y no hay más palabras. El español conoce bien el arte del acero. También lo domina Mehmet. Sus maestros, cuyos respectivos nombres nunca conocerán, estarían satisfechos. ¿A quién le importa eso? Ni a ellos, ni a la lluvia, ni a los sombríos montes que los rodean. Y la tarde trae relámpagos y truenos que se empapan en sangre.

Heridos, jadeando, sangrantes, se separan de nuevo y se estudian con la paciencia del que sabe que será su último examen.

De nuevo se lanzan el uno contra el otro. La hoja de Mehmet rompe la guardia de José de Monteagudo abriéndole el hombro izquierdo, pero el español, ligero, tuerce la cintura, amaga y alza su espada alcanzando al turco en el ojo derecho.

Y entonces, sin anunciarse, al trueno se impone un galopar de caballos y un correr apresurado de hombres; y lo que era un duelo se torna combate y batalla, y los que se juraban muerte quedan separados.

Por entre el torbellino de moriscos y turcos, de soldados del Tercio de Granada y milicianos, José de Monteagudo maldice y escupe mientras ve alejarse a Mehmet al-Rumi con la cara ensangrentada. Pero la batalla, una más entre tantas, se interpone, bronca y confusa, entre dos que se odian.

Cuando todo termina, en el silencio que trae la noche y en la calma que sembró la muerte, José de Monteagudo busca el cadáver de su hermano pequeño. Sentado sobre el barro mezclado con sangre, lo toma en sus brazos y lo acuna. Luego, hablándole muy dulce, muy quedo, como cuando era un niño, se permite las lágrimas y un llanto ronco y desesperado que no calma su ansia de venganza.

De improviso, una mano amiga se apoya en su hombro herido. Es la de don Lope de Figueroa, maestre del recién creado tercio de la costa de Granada. Monteagudo no lo saluda, sigue llorando. Ninguno de ellos, ni Lope ni él mismo se deben más que una cosa: camaradería. Es lo único que te queda cuando te has pasado tres años remando junto a otro desgraciado en La Piedra, la galera turca en donde fueron encadenados tras ser apresados en Los Gelves.

—Hay que enterrarlo —termina por decir Lope.

Y eso hacen, y con cada palada de barro que Monteagudo arroja sobre su hermano, pronuncia entre dientes un nombre amargo: Mehmet al-Rumi.

No lejos de allí, caminando ligero por entre peñas y castaños, Mehmet al-Rumi logra reunirse con su centenar de jenízaros y maldice por lo bajo cuando, en un breve descanso, se permite al fin curarse el ojo. De nada le sirve «permitírselo». La espada del español se lo ha destrozado y cuando esa noche lo atiende al fin un médico, no puede hacer otra cosa que sacárselo.

Los gritos de Mehmet no solo llevan consigo dolor, sino también un nombre. Un nombre que acentúa con odio y deseo de venganza: «Monteagudo, José de Monteagudo».

1

La Torre de los Cráneos

Nueve años antes, isla de Los Gelves, costa oriental de Túnez, 11 de mayo de 1560.

¿A que suena el caos? A muerte, cañonazos y pánico. ¿También tiene sonido el pánico? ¡Vaya que si lo tiene! Es un ritmo acelerado que te licúa las entrañas y aquel día lo hace al son del resonar de los martillazos de los contramaestres turcos sobre la tensa piel de sus tambores infieles.

¡Crom, brum, crom, brum!

Ruge el martillear de los tambores turquescos y a su ronco canto, y calando toda su palamenta, dos galeras los embisten alzando y dejan caer sus cincuenta remos para levantar con ellos espuma y miedo.

¡Crom, bum, crom, bum!

A cada sombrío retumbar más frenético se torna el ritmo de boga hasta alcanzar seis paladas por minuto y hacer insoportable el bramido del caos y el son del pánico. Y los que aquello contemplan, atrapados como están en una galera embarrancada en los bajíos de la costa norte de la condenada isla de Los Gelves, solo tienen ya ojos para aquellos dos monstruos de madera y desolación que se les echan encima.

El choque es ensordecedor y coincide con una nueva e inútil salva de cañonazos disparada por los hombres de don Álvaro de Sande que defienden el fuerte español a cuyos pies han tratado de refugiarse las sorprendidas naves cristianas atrapadas por la repentina llegada de la flota turca de Pialí Pachá.

¿Protegerse? No hay protección, sino combate y ruina. José de Monteagudo lo sabe desde que vio cómo los enfilaban las dos naves otomanas, la capitana, en la que ondea el verde estandarte de Pialí Pachá, y la galera bastarda que la acompaña en su alocada boga de combate; y lo tiene por certeza más verdadera que el aire que respira, cuando, con su feroz acometida, las naves enemigas destrozan los costados de la galera donde se halla embarcado.

Se parten maderos, cae abatido uno de los mástiles de la galera cristiana, crepitan los arcabuces, los propios y los turcos, se confunde mar y sangre en el trueno de cañones, falconetes y mosquetes, y los servidores de la Sombra de Dios, del sultán de Constantinopla, los temidos jenízaros, braman fieramente y abordan la nave cristiana acompañados por una horda de levantinos reclutados en los puertos de Anatolia y de enloquecidos muxeidines berberiscos que inunda la cubierta con sus aceros.

José de Monteagudo, que había saltado por los aires ante la embestida brutal de las dos galeras turcas, logra al fin ponerse de nuevo en pie y recoger del suelo una abandonada rodela con la que dar compañía a su espada. Tiene diecinueve años y diez meses atrás, vete tú a saber cómo y por qué, había llegado a Génova para embarcarse en la empresa de Trípoli que debía de capitanear el virrey de Sicilia, el duque de Medinaceli. Ahora, atrapado en la costa ardiente de Los Gelves, también conocida como Djerba, mira fijamente a la muerte que se le echa encima y lucha denodadamente por mantenerse firme ante ella.

Y truenan de nuevo los cañones del fuerte español y de nuevo lo hacen inútilmente. Pues a las naves españolas, venecianas, genovesas, pontificias y maltesas que se apretujan bajo los muros que se alzan sobre el fondeadero ya no las salva nadie. Pero Monteagudo ya no escucha esa desesperada y última salva. Todos sus sentidos están puestos en los jenízaros que, envueltos en sus largas dolarmas de vivos colores, se arrojan sobre la cubierta de su galera. Puede ver sus rostros, rubicundos unos, morenos otros, y sus cabezas cubiertas con extraños tocados de fieltro blanco coronados con fantásticas plumas de garza, avestruz y águila que señalan su valor y sus hazañas, y puede ver sus armas de filos sedientos de sangre cristiana. Sí, ve todo eso y ve también hasta sus alaridos de triunfo y matanza. ¿Se ven los alaridos? Te dirán que no, pero aquellos se ven y su visión termina por desatar los paralizados miembros de Monteagudo que, al fin, logra esgrimir la espada y atravesar con ella el rostro de un turco que trataba de cortarlo en dos con su alfanje.

A partir de ese momento, todo se ordena, pues la batalla se engalana de locura y destreza, que son sus prendas más preciadas cuando quien se mete de lleno en ella, es un hombre adiestrado para matar. Y él, José de Monteagudo, ciertamente, ha sido hecho para la muerte, y aquel día es consciente de ello y los que con él se topan en aquella cubierta colmada de dolor y vísceras tampoco lo ponen en duda.

Y pelea. Resbalando sobre la sangre vertida generosamente por españoles y turcos, por italianos y sirios, por alemanes y berberiscos, dando estocadas salvajes, saltando sobre cadáveres y sobre cuerpos agonizantes y abriéndose paso hasta la crujía de la destrozada galera cristiana en donde un joven capitán, don Lope de Figueroa, se bate solo contra una jauría de berberiscos y jenízaros en un combate sin esperanza. Pero con «esa», con la esperanza, no se puede contar en aquella malhadada jornada. Así que Monteagudo patea la rodilla de un jenízaro, clava su daga en el pecho de un moro y, con un último arreón de espada, se coloca junto a don Lope.

Lope de Figueroa tiene también diecinueve años y sabe que no va a cumplir ni uno más. Pero no le importa. Importan la lucha y la honra, y él sabe mucho de la una y de la otra. Así que cuando por el rabillo del ojo ve saltar a su lado a un soldado español para acometer a los infieles que lo están acosando, se limita a dejarle sitio para que pueda morir a su lado.

Y combaten juntos. Hombro con hombro, rodela acompañando a rodela, toledana danzando junto a toledana. Y paso a paso, sin perder la cara al enemigo y dejando ante sí un carnicero reguero de cadáveres y heridos, van retrocediendo hacia la popa de la galera española que, para ese entonces y aparte de ellos dos, ya no presenta resistencia alguna al turco.

Son ahora dos lobos, o dos leones o, simplemente, dos hidalgos españoles decididos a morir matando mientras que sus enemigos, que también saben de decisiones tremendas, los acosan sin piedad y acorralan en la popa. Allí, don Lope de Figueroa, moreno, alto, membrudo, está milagrosamente intacto pese al torbellino de acero que lo cerca por todos lados y pese a la muerte que, pródiga y generosamente, dispensa en torno suya; pero Monteagudo sangra ya por varias heridas y los ojos se le velan de sangre por mor de un largo corte que le parte la cara.

Entonces, los enemigos que los acosan abren sus filas para dejar pasar a un grupo de arcabuceros. Los muslimes están cansados de derrochar sangre y vidas ante aquellos locos y dejarán que sean las negras bocas de las armas de fuego quienes destrocen a aquellos dos que parecen invencibles en su desesperada rabia.

—Esto se acaba…. —murmura José de Monteagudo al ver disponerse ante ellos a seis arcabuceros turcos.

—Eso parece —le responde su compañero en el mismo tono bajo, casi despreocupado—. Decidme vuestro nombre, señor, puesto que, a lo que parece, nos van a despachar juntos.

—Monteagudo. José de Monteagudo y Lope de Torices, y es un honor morir junto a vos, capitán don Lope de Figueroa y Pérez de Barradas.

—¿Me conocéis?

—Os vi allá lejos, en Génova, cuando os encaramasteis a la ventana para hablar a los amotinados.

Lope sonríe. Eso fue en agosto y le dio fama de bien hablado y de saber manejar a soldados veteranos pese a que muchos de ellos lo doblaban y triplicaban en edad. Pero eso, como todo lo demás, es ya pasado. Pasado muerto. Tan muerto como lo van a estar ellos dos.

Y entonces, cuando los arcabuceros han soplado sus mechas y se disponen a acercar el serpentín de sus arcabuces a las cazoletas de las armas para disparar, dos oficiales jenízaros gritan nuevas órdenes y los tiros destinados a ellos se pierden en los cielos. Y Lope y Monteagudo, sin saber muy bien que pasa, se ven de nuevo envueltos por enemigos y de nuevo se ven forzados a seguir dando pasos atrás hasta que, inoportunamente, Lope tropieza con el escotillón de popa y se va al suelo dejando abierta la guardia y facilitando que un aluvión de jenízaros y berberiscos se les echen encima.

Manos, puños, pies que golpean; cuando Monteagudo puede sacudirse la sangre que le nubla los ojos, está ya cargado de cadenas y camino del pantoque de la galera capitana de los turcos. Ya no es un soldado del rey de España: ahora es un cautivo. Y a su vera, tan cargado de sangre y cadenas como él, está don Lope de Figueroa.

Pasar de soldado a cautivo de los turcos no es agradable. Los primeros días los sufrieron hacinados en lo más profundo de las entrañas de la nave capitana de Pialí Pachá. Apenas les daban un sucio pedazo de pan para comer y el agua que bajaban en un cubo atado a una cuerda estaba sucia, era salobre y nunca bastaba para todos.

Había muchos enfermos y heridos: fueron los primeros en morir. A algunos se los llevaba la fiebre, a otros la disentería, a otros la gangrena que colmaba el fétido ambiente con su espantoso hedor, a otros, simplemente, los degollaron los turcos para ahorrarse el agua que les daban.

El agua era el problema. De hecho, el agua, de pronto, lo era todo. Hacía calor y en Los Gelves había pocos y malos pozos, así que el agua nunca bastaba para saciar la sed. Y así, sedientos, enfebrecidos, maltratados, hambrientos, Monteagudo y Lope se consumían en la penumbra hedionda del pantoque.

Luego fue peor. Pialí Pachá había obtenido una gran victoria naval sobre los cristianos. Al frente de sus ochenta y seis naves de guerra, había atacado por sorpresa y hundido en combate a muchas embarcaciones enemigas y capturado a veintisiete galeras y a catorce naves de transporte y víveres.

¿Y los jefes de la armada cristiana? El duque de Medinaceli y Juan Andrea Doria. Esos eran sus nobles y jodidos nombres. Sí, y los muy cobardes salieron por piernas, o por fragata, pues en una de ellas huyeron de madrugada del infierno de Los Gelves. Afortunados cobardes. Otros, los dos mil valientes que se quedaron defendiendo el fuerte, y los que a ellos pudieron sumarse, no conocieron más suerte que la que da la puta muerte.

Pero mientras la pálida se entretenía dispensando calamidades, los turcos se pusieron a sitiar el fuerte de los españoles. Eso significaba cavar trincheras, mover cañones, acarrear agua y bastimentos bajo un sol infernal. Así que sacaron a los cautivos de las bodegas de galeotas y galeras y los pusieron a trabajar. Restallaron los látigos, tintinearon las cadenas, llovieron maldiciones y golpes, y cada día fue infierno para los desdichados. Y ellos, Monteagudo y Figueroa, se vieron cavando, acarreando, penando día tras día bajo el eco de los cañonazos y el hiriente beso del corbacho.

En semejantes condiciones, a uno le da por hacerse muy amigo, muy hermano, del desgraciado con el que le han encadenado y fue así como el destino de Monteagudo y Figueroa fue forjado en la misma fragua y con el mismo fuego.

Bravos fueron los defensores del fuerte de Los Gelves. Los mandaba don Álvaro de Sande, de setenta años de edad y con la cara tan arruinada por heridas y quemaduras que no se lo podía reconocer. Siguiendo a aquel anciano hecho de acero y bravura, aguantaron los ataques turcos y berberiscos durante más de dos meses. Pialí Pachá y Dragut los maldecían y contra ellos arrojaron oleada tras oleada de soldados y corsarios. De cinco mil que eran los defensores al iniciarse el sitio, a fines de julio solo quedaban ochocientos. Pero don Álvaro de Sande no quiso rendir la plaza y puesto que no contaba ya ni con municiones, ni con víveres, ni con agua, ni con esperanza de socorro alguna, distribuyó a los ochocientos supervivientes en dos columnas y, poniéndose a su cabeza, salió a campo abierto a buscar la gloria.

La halló de frente y engalanada de muerte. Rodeados, superados en número, don Álvaro de Sande y sus ochocientos valientes pelearon hasta caer destrozados o ser cautivados. En verdad, no fue una batalla, sino una matanza enloquecida.

Cuando todo acabó, Pialí Pachá ordenó que todos los cautivos cristianos hechos en aquellos meses de batalla y terror fueran reunidos en la playa. Luego, implacable, con la serena crueldad de un ángel de la destrucción, mandó que degollaran de inmediato a cuantos estaban heridos o enfermos. Y la arena se tornó roja, y el aire se saturó de lamentos y alaridos, y mil quinientos cadáveres se sumaron a la fecunda cosecha que la pálida señora ya había hecho en Los Gelves.

Luego, tras el terror vino el silencio y, tras él, tornó el látigo; y los supervivientes, aquellos destinados a ser vendidos como esclavos en Constantinopla, fueron arreados hacia los puntos de embarque. Mientras arrastraban los llagados pies sobre la ardiente arena, Lope y Monteagudo lloraban de pena, de impotencia, de rabia. Tras meses de sufrimiento, la pesadilla de Los Gelves había terminado para ellos, pero otra, aún más terrible, los aguardaba.

A la espera de ser embarcados, pudieron ver como los moros y los turcos arrastraban dos mil cadáveres cristianos para apilarlos en una siniestra torre de muertos. Arrojaban unos sobre otros, capa siniestra tras macabra capa. Y para que quedaran bien trabados entre sí, sobre cada superpuesto manto de cadáveres, vertían arena, guijarros, cal y agua. Y así se fue alzando Bordj er-Ruus, la Torre de los Cráneos. Y eso, eso fue lo último que vieron antes de que los impelieran de nuevo a las negras entrañas de una galera turca.

Mientras, en la playa, un joven jenízaro trepa penosamente sobre la recién acabada Torre de los Cráneos. Cuando alcanza la cima ensangrentada, se yergue orgulloso y clava con fuerza el estandarte del sultán en el cadáver de un soldado español. Brilla, verde y perfecta, la seda del estandarte y el joven jenízaro sonríe orgulloso. Pues su nombre, Mehmet al-Rumi, ya es famoso.

2

El comienzo

Montañas Zlatibor, Serbia, primeros de abril de 1547.

Había sido un buen año. La cosecha abundante, la vendimia alegre, el invierno suave. Ako sabía que la primavera vendría con agua y buen tiempo, pues habían sido los fresnos y no los robles, los que primero habían brotado. En verdad, Aco sabía muchas cosas para tener tan solo nueve años y se sentía orgulloso de ello. Por eso sonreía tanto; por eso y por su perro, Jednooki, un gran šarplaninac negro y tuerto más fiel que la alegría y más fuerte que un buen cayado de cornejo.

El sol bajaba buscando horizonte, así que Ako silbó a Jednooki para ordenarle reunir las ovejas; y mientras el perro se afanaba, miró al sol y calculó el tiempo que faltaba para la noche y si le daría tiempo de volver a la aldea antes de que los lobos vieran la luna y se envalentonaran. Luego, reunido el escaso rebaño, se puso en camino, ayudando de tanto en tanto a Jednooki con las ovejas, arrojándoles a estas últimas ocasionales y flojos tiros de honda.

El mundo era hermoso. Tan verde al despuntar tenue de aquella iniciada primavera, que a uno le dolían los ojos de tanto mirarlo. Mirar o beberse el mundo, porque aquello más que mirar era «beberse» con los ojos sedientos todo lo que le rodeaba. Ciertamente, había mucho que mirar en aquella hermosa tierra. Pero Ako no se saciaba nunca de contemplarlo todo: los oscuros pinares que trepaban a las cimas de las montañas, los riachuelos diminutos y las águilas inalcanzables, el ciervo furtivo y los prados cuajados de nuevas flores, los campos bien cultivados, las líneas ondeantes de ciruelos y granados sobre las colinas que acunaban su pueblo…

Silbaba. Nunca había pensado en ello, pero era feliz. Y lo era, aunque no lo supiera, porque su vida era sencillo compás y suelo firme.

Supo que algo no iba bien cuando desembocó con su rebaño en la minúscula plaza de la aldea y vio allí a todos sus vecinos reunidos ante un hombre montado a caballo. Era un turco. Lo supo y fue extraño que así fuera, pues él, en toda su corta vida, nunca había visto a uno.

Junto al turco a caballo había otros cinco a pie. Todos llevaban armas y las gentes de la aldea los miraban con tanto miedo en los ojos que Ako, asombrado, se quedó muy quieto y callado, ajeno por completo al rebaño. Entonces, el turco a caballo, un sipahi, se volvió hacia él y le sonrió. Luego lo señaló con el dedo y la madre de Aco, confundida entre el gentío, comenzó a llorar sin freno y a gritar. Ako, aún paralizado, miró a sus padres, a su madre que seguía gritando y llorando, y a su padre, silencioso y pálido, postrarse a los pies del caballo del sipahi turco.

Pero el jinete no los miró siquiera, sino que hizo un gesto a uno de sus soldados y este último se acercó a Ako sin prisa, casi con fastidio, y le quitó el cayado de pastor, le ató las manos con una soga y amarró el otro extremo de esta a la cola del caballo de su señor. En ese momento, Ako se dio cuenta de que estaba aterrorizado e hizo lo que un niño de nueve años hace: llorar, gritar, tratar de escapar… Su madre se incorporó de un salto y trató de abrazarlo, de protegerlo. La apartaron a golpes y entonces, Jednooki, su buen perro pastor, ladrando fieramente, saltó sobre los turcos.

Quedó muerto el perro de un tiro de arcabuz. Ako dejó entonces de llorar y de gritar y el silencio, convocado por el disparo, se impuso en la aldea de cabañas de madera que, durante años, había permanecido ajena al mundo que se extendía más allá de las montañas que la ocultaban.

Eso fue todo. En aquel ominoso instante, el del silencio traído por el disparo, Ako quedó apresado. Congelado en un parpadeo de muerte y espanto. Con los ojos llorosos clavados en el cuerpo roto, inmóvil y ensangrentado de Jednooki. Y supo, aunque tardó años en comprenderlo, que con el perro también había muerto su infancia.

Cuando se fueron de la aldea, Ako, atado a la cola del caballo turco, lanzó una suplicante mirada por encima del hombro y vio a sus padres. Su madre se mesaba los cabellos y se mecía de forma extraña, como si el peso de las lágrimas y el horror le doblaran la cintura una y otra vez, mientras que su padre apretaba fuerte los puños y buscó con sus ojos verdes los ojos azul pálido de Ako.

—¡Demuéstrales que eres más fuerte que ellos! ¡Demuéstraselo, hijo! —le gritó.

Ako gritó a su vez, aunque jamás pudo recordar con que palabras se despidió de sus padres. Nunca volvió a verlos y las siguientes palabras que pudo dedicarles, las dijo sobre sus tumbas.

«Tributo de sangre». Así lo llamaban los cristianos, albaneses, griegos, búlgaros, serbios, húngaros, valacos... Devşirme, ese era el término que usaban sus señores turcos y esa palabra, pronunciada en voz muy baja, aterrorizaba a todas las aldeas de los Balcanes, de Valaquia y del antiguo reino de Hungría. Pues cuando despuntaba la primavera, llegaban los hombres del sultán y reclamaban a los cristianos el tributo de sangre y sus hijos varones, uno de cada cinco niños de las aldeas escogidas, les eran arrebatados y llevados lejos, a Constantinopla, para ser entregados como esclavos al sultán.

Algunos eran seleccionados para servir como labradores y pastores en las propiedades del soberano, otros eran formados como hábiles artesanos, como artilleros, como ingenieros o como sirvientes de palacio, otros eran enseñados a escribir, a usar los números y se transformaban en escribas y secretarios, otros, los más fuertes, eran destinados a convertirse en jenízaros y a aterrorizar al orbe en nombre de su señor y dueño: la Sombra de Dios.

Ako era fuerte y alto para su edad. Tenía los ojos grandes y de un color singular que podía definirse como azul pálido, los cabellos rubios y ondulados y la piel tan blanca como una mañana de invierno. Sí, Ako tenía todo eso, las manos grandes y mucho miedo. Pues los días que siguieron fueron malos. Se juró a sí mismo que no lloraría, que sería fuerte. Pero aprendió entonces que los juramentos eran difíciles de cumplir y una y otra vez, rompía el suyo.

Por la noche, cuando paraban en alguna aldea del camino y lo encerraban junto a los otros niños en un pajar o en un establo, se acurrucaba y seguía llorando. Lloró tanto en aquellos días que nunca más tuvo que volver a hacerlo.

Cuando llegaron a Constantinopla, Ako no pudo creer lo que veía: la ciudad era inmensa, inconcebiblemente grande. Las murallas y torres que la cercaban eran, sin duda, obra de antiguos gigantes y tras ellas, había edificios tan grandes como montañas y otros tan hermosos como sueños de abril. Había torres y casas, almacenes y talleres, tiendas y palacios, iglesias, sinagogas, mezquitas y baños… y en las calles se apiñaban más gentes de las que Ako jamás hubiera podido imaginar que existieran sobre la tierra. Pero allí estaban. Millares, decenas, cientos de miles de seres humanos de rostros pálidos, morenos, amarillos, negros, tocados con gorras, con turbantes, con extravagantes sombreros, vestidos con extrañas prendas, hablando cien lenguas incomprensibles para Ako. Y entre aquella muchedumbre incontable, se veían extrañas bestias jorobadas, a las que nombraban como camellos, asnos, mulas, caballos… un caos de vidas rodeado de un dédalo de piedra y madera.

No podía comprender Constantinopla y de algún modo, contemplarla mientras lo arrastraban por sus calles, le ofreció una prueba, una más, de que sus amos, los turcos, eran más temibles que los lobos, más poderosos que las águilas, más fuertes que las montañas o el invierno.

Le dolían los pies y la ciudad no se acababa. El mármol, la piedra, los azulejos, las cúpulas majestuosas, los altos minaretes, los deslumbrantes palacios, los bulliciosos mercados, los antiguos, espléndidos y a la par, arruinados monumentos, los cuidados jardines repletos de exóticas plantas, las cantarinas fuentes, parecían haber constituido allí, en Constantinopla, un nuevo e inabarcable universo en donde destacaban como astros en el sereno lienzo de los cielos. En una calle, toda ella pavimentada de blanco mármol, se agrupó un enorme gentío en torno al grupo. Las gentes los miraban con silenciosa curiosidad. Observaban a los niños asustados que arrastraban tras de sí los orgullosos jenízaros y sipahis y, de tanto en tanto, les gritaban algo. Ako se dio cuenta de que algunos se persignaban al verlos y que otros movían con pesar la cabeza.

Al fin, al caer la tarde, se detuvieron junto a la fachada de la mezquita de Sehzade. Las voces de los almuédanos saltaban de un minarete a otro precediendo a la oscuridad y los sipahis y soldados que los conducían desmontaron, se arrodillaron y se postraron para orar. Ako, turbado por aquello, se quedó muy quieto, erguido, cerró los ojos y rezó también. Rezó a la Virgen y a Cristo y, mientras oraba, se preguntó por qué llevaba sin hacerlo tantos días y por qué no seguía ya rogando a Dios que lo librara de los turcos y lo devolviera junto a sus padres. Pero cuando el canto del almuédano dejó de oírse, se le presentó la respuesta: el sipahi que se lo había llevado montó a caballo de nuevo y dio un fuerte tirón de la soga y él, y tras él el resto de sus infantiles compañeros, se pusieron de nuevo en camino y Dios, una vez más, guardó silencio y se dejó envolver por la noche.

Estaba ya muy oscuro cuando desembocaron en una plaza. Allí, a la luz de las antorchas, pudieron ver las severas fachadas de dos grandes edificios: la Pasa Kapisi, la residencia del jefe de los jenízaros, y la Eski Odalar, la vieja escuela de estos últimos. Frente a ellas fueron alineados y unos hombres extraños, acompañados por sirvientes que portaban lámparas, los examinaron detenidamente uno a uno y los fueron apartando, a un lado y a otro, formando grupos con ellos. Luego les ordenaron que se desnudaran y el frío de aquella noche de primeros de mayo se mezcló con su vergüenza.

Ako y otros ciento veinte niños fueron agrupados en una esquina de la plaza. Ya no iban atados a ninguna soga y les dieron ropas nuevas y limpias. Cuando se vistieron los condujeron por una larga y ancha calle flanqueada por soberbios edificios, por la que llegaron hasta un barrio situado próximo a Edirnekapi, la puerta de Edirne. Allí, junto a la Odalar Çamii, la mezquita del cuartel, se hallaba una de las entradas de la Acemi Oglani, la escuela cuartel donde se formaban los futuros jenízaros del sultán. Entonces, un retén de guardias les franqueó el paso mientras retumbaba una orden y las pesadas puertas se abrían para dejarlos pasar escoltados por la luz vacilante de las antorchas y por el miedo que no los dejaba libres ni un solo instante. Aquel edificio, colmado de sombras y fuegos empuñados por jenízaros, le pareció al pequeño Ako una bestia de piedra.

Cuando cerraron las grandes hojas y corrieron sobre las pesadas puertas los cerrojos de oscuro hierro, murió Ako, el niño serbio, y Mehmet al-Rumi, el jenízaro, comenzó a crecer sobre su cadáver viviente.

3

Lo insoportable

Ciudad de Granada, 28 de diciembre de 1569.

José de Monteagudo apura la copa y se jura que será la última. Luego pide otra y, como no le calma la mala sangre, mira a su alrededor en busca de pelea. Pero se refrena: nadie tiene la culpa del insoportable dolor que le quema las entrañas. Nadie, excepto el maldito turco al que debió de matar allí arriba, en la sierra.

Pero no lo mató. Se le escapó, chorreando sangre, cubierto por la confusión de la batalla y dejándolo a solas con la impotencia y la rabia, y con un nombre: Mehmet al-Rumi. Monteagudo no va a olvidar ese nombre. Se lo repite, en silencio, a cada instante y para grabárselo bien en la memoria, evoca a la par la imagen de su hermano, degollado, tendido sobre el barro. ¿Cómo pudo suceder aquello? Pues como todo en esta perra vida: sucedió y ya está. Y a uno solo le quedaba lo de siempre: aguantar, apretar los dientes y vivir con ello.

Monteagudo se deja llevar una vez más y vuelve a recordar a su hermano. Recién nacido, torpe, diminuto, alegre, sin saber aún hablar como Dios manda, pero riendo entre sus brazos el día en que se despidió de todos y marchó a Italia en busca de milicia y aventuras. Recordaba además sus ojos atentos y su rostro embobado cuando tras regresar a casa seis años más tarde, se sentaba junto a él, a los pies del limonero y de la fuente del patio de su casa, para escuchar las historias de sus andanzas y combates en Berbería, Levante y Malta.

¿Dónde estaba ahora todo eso? ¿Dónde los ojos alegres? ¿Dónde la inocencia, la sed de hazañas y aventuras de aquel muchacho de catorce años que había sido su hermano Alfonso? Bajo siete palmos de tierra: allí estaban.

La amargura es ahora un nudo en sus entrañas. Sacude la cabeza, inútilmente, pues no puede sacarse de los ojos del alma el rostro pálido de su hermano asesinado, ni del corazón la rabia y la sed de venganza.

Tres días atrás, cuando participó en la toma de Güéjar Sierra, en el torbellino del combate, mientras mataba moriscos invocando la venganza que le ardía en las entrañas, se engañó al desear que aquello le aquietaría el dolor insoportable que le atenazaba el alma. Durante un instante saturado de pólvora y acero, el milagro pareció posible. Luego miró a los muertos, olió la sangre y en su mente solo quedaron una imagen, la del hermano degollado, y un nombre, el de Mehmet al-Rumi. Y entonces, sintió en la garganta el pánico que anticipa a la locura, cerró muy fuerte los ojos y buscó a tientas a Dios. Pero no lo halló. Así que, vencido y agotado, se sentó en el suelo, junto a los muertos de ojos quietos, y anheló que lo olvidaran el tiempo y el mundo.

Pero el mundo no se detiene, ni siquiera en aquella taberna de Granada donde se acuna en su pena. Suenan tamboriles, chirimías y guitarras de cuatro órdenes, y una bailaora se suelta los negros cabellos al compás que le marca la música y el entusiasmo de los presentes que pronto acalla a la primera. Monteagudo pide otra jarra de vino y arroja una moneda al chico del tabernero que la coge al vuelo. Al fondo de la sala, un hombre de rostro huidizo trata de disimular algo que no interesa a nadie y dos borrachos, abrazados, tratan a su vez de acompañar el baile de la morena hasta que un gigantón rubio y malencarado, cansado de que no lo dejen ver, se acerca a ellos y los «invita» a tomar el fresco.

Es una buena noche para el tabernero. Granada está llena de milicianos y soldados. Unos vienen de la sierra, de combatir a los moriscos alzados, a los monfíes y a los berberiscos; y otros se preparan para dejar la ciudad y seguir a toda prisa a la hueste que el capitán general, don Juan de Austria, conduce hacia Galera, en donde los moros se han hecho fuertes y resisten con éxito al viejo marqués de los Vélez. Idas y venidas de una guerra agotadora, hecha de crueldades y sorpresas, de broncas y caóticas escaramuzas, de asedios salvajes a aldeas enriscadas, a cuevas transformadas en fortalezas y a montes tornados en alcazabas. En una guerra así, cuando se tiene la oportunidad, todo el mundo bebe para olvidar.

Entonces se abre la puerta de la taberna y un hombre alto y embozado, sujetando por el brazo a otro fornido, pero bajo y muy pálido, se abre paso y se sienta en la mesa que ocupa Monteagudo.

—Te traigo a este —el encapuchado señala al hombre que ha traído consigo; al comprobar que Monteagudo no se aclara, añade algo más—. Te lo traigo para que dejes el vino.

—¿El vino?

Lope de Figueroa se toma su tiempo en responder a su amigo. Se ajusta mejor la capucha y luego, muy despacio, se inclina sobre la mesa y le quita a Monteagudo la jarra de vino.

—Este morisco nos va a llevar a la cueva en donde se esconde el jenízaro que mató a tu hermano.

José de Monteagudo se tensa. A su alrededor la taberna parece disolverse y las luces mortecinas que la iluminan parecen alejarse; tanto que no las ve, pues en sus ojos negros habita ya la oscuridad ardiente de la avivada venganza. Un deseo que parece danzar al ritmo lento, desgarrado y atormentado de la guitarra de cuatro órdenes que, libre ahora de chirimías y tamboriles, suena en soledad dolorosa, acompasada solo por los lentos pasos de la mujer morena con cuyos ojos verdes terminan por toparse los negros de José.

Monteagudo aparta su mirada de ella y la clava, primero en Figueroa, resguardado por la capucha, y luego en el recio y pálido morisco que se relame, nervioso, los resecos labios.

—¿Dónde?

La pregunta que Monteagudo hace al morisco suena a afilado acero. El hombre, cincuentón y con el rostro gobernado por unos labios carnosos y una mandíbula cuadrada, apoya las manos en la mesa buscando un lugar en donde serenarlas; después, frustrado, las retira bajo la mesa para que aquellos dos cristianos viejos no vean cómo le tiemblan.

—Señores, lo que yo sé tiene un precio.

Monteagudo siente que se le calienta la sangre, pero un siseo, una suave advertencia de Figueroa, lo refrena.

—¿Cuál es ese precio? —pregunta, calmo, casi amable, Lope.

—Arriesgo mucho…

—Pide —le corta Monteagudo.

El hombrecillo, levanta la mirada y asiente a aquel hombre de cabellos oscuros y rostro firme.

—Se oyen cosas extrañas estos días en Granada. Por ahí van diciendo que el rey ha dispuesto que nos lleven a todos lejos… a todos los moriscos, quiero decir. Dicen que nos obligarán a dejar atrás nuestras casas, nuestras tiendas, nuestros talleres, nuestras tierras... Dicen que ese castigo recaerá sobre todos nosotros. Sobre los que se alzaron y sobre los que hemos permanecido fieles al rey. El maestre de campo, aquí presente, y vos, alférez —y mientras habla los señala con sendos gestos de la testa—, sois hombres notables. Además, la familia del maestre de campo, don Lope de Figueroa, es poderosa aquí, en el reino de Granada.

El morisco se detiene entonces y fija los ojos en el rostro de Monteagudo, como si evaluara si ha ido, o no, demasiado lejos. Y mientras lo sopesa, detrás suya la guitarra de cuatro cuerdas sigue lamentando algo, pero la bailaora ya no la acompaña.

—Sigue —dice al fin Monteagudo.

El morisco asiente y vuelve a poner las manos sobre la mesa.

—Lo que pido es que nos protejáis. A mi familia y a mí. No queremos irnos de Granada. Eso es lo único que pido. A cambio, os guiaré hasta las cuevas en las que se guarecen los turcos.

—¿Y cómo sabes tú donde se hallan los turcos?

El morisco se toma su tiempo en contestar. Cuando se dispone al fin a hacerlo, fija primero los ojos castaños en los negros de Monteagudo.

—Mi hermano está con ellos.

—¿Y por qué tenemos que confiar en tu hermano? —pregunta Lope y el morisco se gira hacia él.

—Mi hermano está harto de la guerra.

—Si tan cansado está podemos colgarlo para que así descanse.

El exabrupto de Monteagudo sobresalta al morisco. A Lope se le mueve un poco la capucha y por entre las sombras se le asoma una sonrisa.

—No le hagas caso a mi amigo, Manrique, —tranquiliza al morisco—, vamos a ser gente sensata. Los tres —recalca—. Vamos a ser muy sensatos. Hagamos un trato. Un buen trato. Te daremos tres días para que te organices con tu hermano. Luego, nos guiarás hasta esas cuevas y si cogemos en ellas a los turcos con los calzones bajados, te doy mi palabra de que tú, tu hermano y toda vuestra familia os quedaréis aquí, en Granada.

El morisco respira aliviado. La guitarra se ha cansado de tocar y Monteagudo lanza una mirada en busca de la bailaora, pero no la encuentra.

—Hay algo más, señores.

Monteagudo se tensa y Lope se inclina hacia delante para oír mejor.

—Creía que habíamos cerrado el trato…

—En lo que a mí respecta, sí, señor maestre de campo. Pero mi hermano, el que está en la sierra con los turcos y nos guiará hasta ellos, es un joven ambicioso.

—De ese tipo de jóvenes están llenos los cementerios —replica Monteagudo.

La amenaza dicha en voz muy baja, casi al descuido, tensa el aire en torno a la mesa.

—Deja que Manrique siga, José.

Manrique trata de tragar saliva y mientras la encuentra, o no, el tabernero se acerca, recoge las vacías jarra y copa de Monteagudo y pregunta si quieren beber o comer algo.

—Vino para los tres y un poco de pan y queso —le encarga Lope.

El tabernero regresa y el morisco le da un trago a su vaso de vino, recuperando algo de color; lamiéndose los labios después, aguarda un tanto a que le acompañe de nuevo el ánimo.

—Mi hermano y yo os conduciremos a los turcos a cambio de que nuestra familia siga en Granada. Eso es lo pactado y eso cumpliremos. Pero mi hermano dice también que los turcos cuentan con oro y plata. Con mucho oro y mucha plata.

Los dos hidalgos no pueden evitar aguzar el oído y tensarse un tanto. Pero como el tabernero ha regresado y coloca un plato de queso en la mesa, el silencio vuelve a imponerse por largo rato, hasta que el morisco retoma la conversación.

—Mi hermano dice que los turcos y los berberiscos que andan con ellos no se fían de los monfíes de las Alpujarras, ni de los hombres de Abén Aboo. Pero en cierta ocasión, él pudo ver donde escondían el dinero que traían con ellos y el botín que han hecho en estos meses de guerra.

José de Monteagudo sabe de traiciones y aquello comienza a parecerse mucho al inicio de una. No le gusta el giro que ha tomado el asunto y, entre las sombras de la capucha que cubre la cabeza de su amigo y maestre, busca su mirada.

Pero Lope asiente despacio y, muy tranquilo, toma del plato un poco de queso y lo come sin prisa, como si masticar aquel pedacito de queso fuera la tarea más importante del mundo.

Manrique, cada vez más nervioso, bebe otro trago, mientras en torno a los tres crece de nuevo la algarabía al entrar en la taberna un nuevo grupo de soldados.

—Mi hermano —rompe Manrique nuevamente el incómodo silencio— conoce una entrada secreta a las cuevas en donde se acuartelan los turcos que buscáis. Os enseñará ese camino oculto para que podáis sorprenderlos. A cambio, señores, quiere un quinto del tesoro de los turcos.

Monteagudo y Figueroa comparten una mirada antes de que el segundo responda al morisco:

—Está bien, Manrique, pero quiero que sepas una cosa antes de sellar definitivamente el trato. —Acerca su rostro embozado al del morisco—. Si hay en todo esto la más mínima porción de engaño, tu familia no tendrá que temer la expulsión de Granada. ¿Y sabes por qué? Porque a los muertos no les afectará la orden del rey. ¿Entendido?

El morisco asiente: las palabras de don Lope de Figueroa son tan claras como el agua de una fuente. Luego, para darse ánimo, apura la copa y se queda muy quieto, aguardando y deseando que todo aquello termine cuanto antes.

—Ni que decir tiene —agrega a continuación el maestre— que de lo aquí hablado no debe saberse ni una palabra.

Luego, hace un gesto y le da permiso al morisco para que se levante y se vaya.

—¿Confías en él? —pregunta Monteagudo cuando se quedan solos.

—Yo no hablaría de confianza, sino de necesidad: está desesperado. Pronto, en unos meses a lo sumo, todos los moriscos del reino lo estarán. Nosotros somos su salvación. —Se acomoda en la silla—. La garantía de que la tempestad que se avecina no se lleve por delante su vida. Es un hombre acomodado, posee una alquería en la Vega, sembrada con moreras que le sombrean feraces huertas y un taller donde se teje seda. Comercia con ella vendiéndosela a buen precio a los genoveses. No quiere perderlo todo y verse arrojado con su familia a vete tú a saber dónde.

—¿Y de su hermano? ¿Cómo nos vamos a fiar de un morisco alzado?

—Eso es otra cosa… Pero cuando hay oro de por medio y aquí parece haberlo, las cosas se tornan sencillas.

—¿Sencillas?

—El oro pasa a estar delante de todo y cuando eso ocurre, basta con no quitarle el ojo para saber dónde terminará el presunto traidor. Y el oro, Dios así lo dispondrá, mi buen Monteagudo, acabará en nuestra bolsa y el traidor, si lo hubiere, bajo cuatro palmos de tierra —concluye.

Le ofrece una sonrisa tan plena, tan pícara, que no podría retenerla ninguna capucha y que Monteagudo corresponde.

—Seguro que tienes razón. Pero, ¿podremos cumplir con lo que le hemos prometido a Manrique?

—Lo intentaremos, eso deberá bastarle. Al fin y al cabo, a nosotros nos basta con que no nos engañe.

—¿Y si al fin y al cabo ellos son más listos que nosotros y todo es una trampa?

—Bueno, en ese caso, amigo mío, o bien alimentaremos a buitres y lobos, o bien volveremos a remar juntos en una galera turca. —Se sonríe—. No sé tú, pero yo prefiero lo primero.

Monteagudo también sonríe y menea la cabeza. Las chirimías han vuelto y atacan una melodía rápida. Alguien pregunta a voces por la bailaora.

—Gracias, Lope.

—No me las des. A ti y a mí, José, nos hizo hermana la desdicha y esa es más fuerte que la sangre. Ya nos dará las gracias a los dos el cabrón del jenízaro cuando nos cansemos de cortarlo en pedacitos y lo colguemos de una encina.

Se levantan juntos de la mesa y salen a la calle.

Las noches de Granada son frías y las calles, a esas horas, están vacías. Figueroa y Monteagudo se alejan, en silencio, cada uno en sus pensamientos sobre el pasado vivido y las pesadillas sufridas.

No lejos de allí, Manrique, el morisco sedero, se apresura, pero le sirve de poco: alguien le ha cogido de la cerviz.

—Si te mueves o gritas, te rompo el cuello.

La voz que pronuncia aquellas palabras tiene acento extranjero y le acompañan unas manos tan duras y pesadas como un yunque. Pero Manrique no está para distinguir acentos, ni para poner a prueba a aquellas manos de hierro: bastante tiene con no mearse encima.

Entonces, de entre las sombras, surge una figura; cuando se adelanta otro paso, Manrique reconoce en ella a la bailaora.

—Voy a darte un consejo —le espeta la mujer—. Uno que me agradecerás cada uno de los días que te queden por vivir… si te queda alguno, claro. Y es un buen consejo: nunca hables de cosas secretas en una taberna.

Para reforzar el consejo de la bailaora, su compinche, el de las manos pesadas y duras como un yunque, aumenta la presión sobre el cuello del pobre Manrique, que cruje peligrosamente.

—No le aprietes tanto, Tomás. ¿No ves que se está poniendo nervioso? —dice la mujer.

Y tanto que lo está. Por lo pronto, lo de no mearse encima lo ha dejado para otra ocasión. Pero, ya sea por el olor a orines, o porque el tal Tomás está por hacerle caso a la mujer, afloja un tanto la insoportable presión y Manrique respira aliviado.

—¿Sabes lo que vas a hacer ahora, Manrique? No, no me lo digas —le chista—, ya lo hago yo. Vas a contarnos también a nosotros donde está la cueva, esa en la que los turcos que auxilian al capado de Abén Aboo esconden sus tesoros.

Manrique no frecuenta tabernas, ni se relaciona con bailarinas, músicos o gentes de mal vivir, pero algo le dice que aquella mujer es bastante más que una bailaora de dudosa moral.

—No puedo hacer eso, señora.

—¿Señora? —pregunta, en un susurro, la mujer; luego, acerca su rostro al de Manrique—. Yo no soy una señora: soy un demonio. ¿Quieres que te lo demuestre?

Y se ve que Manrique no tiene el más mínimo interés en ser testigo privilegiado de la «demostración».

—¡No! No, no… pero es que…

—¿Qué?

—Los hombres con los que estaba en la taberna son peligrosos.

—No más que nosotros —le corta la bailaora.

—¡Pero me matarán si se enteran de que he dicho lo que nos traemos entre manos!

—Razón de más para que no se enteren, ¿no te parece? —La mujer le acaricia el rostro con una mano—. Mira, te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Si ellos se enteran de que le has dicho a alguien lo de la cueva de los turcos, te matarán a ti y a toda tu familia, ¿verdad? Y si nosotros no nos enteramos de donde está la puñetera cueva, te mataremos a ti y a tu familia. ¿En qué situación te deja eso? En una muy mala. Así que, si yo fuera tú, optaría por decirnos dónde están los turcos y luego actuar como si no hubiera ocurrido nada. ¿Me entiendes?

Entiende y no le gusta. La mujer, que lo percibe, le resopla en la cara y hace un gesto de disgusto que le retira un tanto la capucha. Es una mujer hermosa. Morena, de ojos verdes y piel de luna.

—Es muy sencillo, morisco: te los llevas a la sierra, los pones en contacto con ese hermano tuyo y les enseñas el lugar donde se ocultan los turcos. Nosotros nos limitaremos a seguiros y, cuando esos soldados del rey y los moros se estén matando entre ellos como locos, nos aprovecharemos de la confusión reinante y nos llevaremos el tesoro. ¿A que es fácil de entender?

—Pero… ¡cuando os descubran me matarán!

—¡Y dale con la cantinela! Mira, eso que dices es una posibilidad, pero lo que yo te digo ahora es una certeza: o nos dices lo que queremos saber o te rompemos el cuello aquí y ahora. ¿Qué prefieres, posibilidad o certeza?

Manrique tiene clara la respuesta, pero, echándole un rápido vistazo a la pésima calidad de las ropas de la mujer que tiene en frente, intenta una última jugada.

—Si es dinero lo que queréis yo puedo dároslo sin necesidad de arriesgarse con los turcos o con los soldados del rey.

Pero Manrique no ha acertado, pues Tomás, el gigante de las manos duras como un yunque, vuelve a presionarle el cuello y la nuca con fuerza, y la bailaora, echando la cara un poco hacia atrás, le dedica una de esas sonrisas de desprecio que nunca se olvidan.

—No tienes ni idea de lo que esos turcos del demonio guardan en la cueva, ¿verdad?

En ese momento, ciertamente, Manrique, a quien en su casa llaman Mohamed, se da cuenta de que no, no tenía ni idea. Le da después por acordarse de la puta madre que parió a su hermano Musa, sabiendo que esa señora también es su madre. Pero, así y todo, maldice a su hermano por haberlo metido en aquel laberinto de muerte y traición.

Una hora más tarde, lejos de la ciudad de Granada y junto a la boca de una caverna escondida en las alturas de Sierra Nevada, Musa Abén Yusuf, a quien un par de años atrás todo el mundo en Granada conocía como Miguel el Sedero, rememora el día en que todo comenzó a irse al infierno. Recuerda a Hernando de Córdoba y Válor, vestido todo de púrpura y con las cuatro banderas a sus pies, mientras los notables del Albaicín, trajeados de negro, y los jefes de los monfíes de las Alpujarras, con bizarras ropas de bandolero, lo colmaban de reverencias y de venturosas profecías, repitiendo, una y otra vez, su nuevo nombre: Abén Humeya. Nombre de rey moro descendiente de los califas de Córdoba que el pueblo aún ensalzaba en jarchas y cuentos contados en el secreto que alumbraban las lumbres de los hogares moriscos de Granada.

Miguel recuerda también, pues aquel día era el suyo, el de San Miguel de 1568, las frenéticas jornadas que siguieron y en las que se aprovisionaron en secreto de alimentos, armas y municiones las más ocultas y enriscadas cuevas de Sierra Nevada, con vistas a sostener una guerra que se preveía larga y dura.

¡Y vaya que si lo era! Pues el 23 de diciembre de aquel año, en Cádiar, comenzó la matanza; al día siguiente, la víspera de Navidad, llegó la tempestad a la ciudad de Granada, y él fue uno de los idiotas, o si se prefiere, de los «gandules», de los mancebos que se encuadraron en la milicia morisca para dejarse arrastrar por la guerra. Pues cuando Farax Abén Farax, el alguacil mayor del nuevo rey moro Abén Humeya, penetró en el Albaicín a la cabeza de una tropa de monfíes, Miguel cometió la estupidez de irse con ellos a la sierra.

Bien es cierto, ¿por qué no reconocerlo?, que al principio no pareció tan mala idea. Miguel o Musa Abén Yusuf, escójase el nombre que se quiera, disfrutó de los primeros compases de la guerra, cuando parecían invencibles y el terror se apoderó de los cristianos viejos. ¡Dios único, clemente y misericordioso! ¡Cómo había disfrutado al ver los rostros atemorizados de los cristianos viejos! ¿Y por qué disfrutó de tal cosa? Porque, desde que tenía memoria, estaban clavadas en su corazón las ofensas y chanzas con las que los cristianos viejos obsequiaban a los sometidos moriscos.

Sí, los castellanos despreciaban a su pueblo, al auténtico pueblo del reino de Granada, y se preocupaban mucho porque se notara. Ese desprecio se sumó al acoso constante al que los sometían los curas y la Inquisición, y a las prohibiciones que el rey Felipe les había impuesto: abandonar su lengua, sus costumbres y hasta sus vestidos y ropas tradicionales.

Fue demasiadas cosas: las humillaciones, imposiciones, el miedo mezclado con su día a día, el desprecio colmando su existencia. Por ello, cuando se predicó el alzamiento se sumó a él con entusiasmo, y con ese mismo entusiasmo combatió.

Luchó, sí, pero participar en las matanzas, las torturas y las violaciones, no. A él no le gustaban esas cosas. Cuando apresaban a un cura y le llenaban la boca con pólvora que luego prendían, o cuando violaban a las mujeres cristianas antes de decapitarlas, o cuando los monfíes se «entretenían» con algún prisionero arrancándole la piel de la cara antes de sacarle por la espalda el corazón todavía palpitante, apartaba la mirada. Cierto era también que los cristianos viejos se comportaban de idéntica manera con ellos, pero la crueldad está hecha para unos, y él no era cruel.

Tampoco era cobarde. Había demostrado su valentía en una docena larga de combates y en ellos no era de los que daban la espalda, sino de los que avanzaban. Por ejemplo, ocho meses atrás, en Béjar, se situó junto a los muyahidines berberiscos, se colocó una guirnalda de flores en la cabeza y, alfanje en mano y alaridos mediante, se fue derechito y sin vacilar contra los milicianos del reino de Murcia que encabezaba el marqués de los Vélez. Fue un épico momento, pues eran dos mil juramentados los que avanzaron sin miedo, cargando como posesos en pos de la victoria o del martirio. Pero no hallaron ni lo uno ni lo otro: solo la derrota y la muerte. En cualquier caso, y encontraran lo que encontraran, él, Musa Abén Yusuf –pues en aquella jornada no tuvo duda de que era este y no Miguel el Sedero quien llevaba la guirnalda de flores en la cabeza y el alfanje en la diestra– derrochó valor y fiereza; y como prueba podía mostrar tres heridas en el cuerpo y evocar el recuerdo turbio pero imborrable de haberse llevado por delante a dos milicianos de Lorca.

Heroicidades aparte, lo cierto es que en Béjar sufrieron una nueva derrota y con ella vinieron la desesperanza y la rabia; y esas, ya se sabe, no traen nunca nada bueno. No lo trajeron, pues apenas cuatro meses atrás tuvo lugar el asesinato de Abén Humeya: en la noche del veinte de octubre, el soberano de los alzados fue muerto por su propio primo, Abén Aboo, quien, de inmediato y con el nombre de Muley Abdalá Abén Aboo, se proclamó rey de los andalusíes.