12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erst verdunkelt sie dein Herz, dann die ganze Welt? Adam Eli hat seine Chance genutzt: Er ist erfolgreicher Ghostwriter, tut alles, um seine kriminelle Jugend vergessen zu machen. Eines verbindet ihn noch mit seinem alten Leben: seine große Liebe Willenya. Die letzte Begegnung liegt lange zurück, bis heute weiß er nicht, ob sie es war, die ihn damals verriet. Antwort darauf verspricht der Internettycoon Balthus – wenn Adam sich an der Suche nach Willenya beteiligt. Denn die junge Frau hat den Prototyp einer künstlichen Intelligenz gestohlen. Um Geld zu erpressen? Oder vielleicht sogar einen Terroranschlag zu verüben? Eine atemlose Jagd von den Urwäldern Boliviens über Dubai bis Tokio beginnt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 529

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Jenny-Mai Nuyen

Heartware

Thriller

Über dieses Buch

Erst verdunkelt sie dein Herz, dann die ganze Welt?

Adam Eli hat seine Chance genutzt: Er ist erfolgreicher Ghostwriter, tut alles, um seine kriminelle Jugend vergessen zu machen. Eines verbindet ihn noch mit seinem alten Leben: seine große Liebe Willenya. Die letzte Begegnung liegt lange zurück, bis heute weiß er nicht, ob sie es war, die ihn damals verriet.

Antwort darauf verspricht der Internettycoon Balthus – wenn Adam sich an der Suche nach Willenya beteiligt. Denn die junge Frau hat den Prototyp einer künstlichen Intelligenz gestohlen. Um Geld zu erpressen? Oder vielleicht sogar einen Terroranschlag zu verüben?

Eine atemlose Jagd von den Urwäldern Boliviens über Dubai bis Tokio beginnt …

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017

Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Redaktion Katharina Rottenbacher

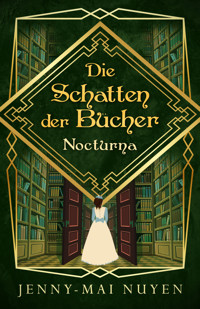

Umschlaggestaltung Cornelia Niere, München

Umschlagabbildung nakorn/shutterstock.com

ISBN 978-3-644-40124-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Wenn es bei dieser verdammten Quantenspringerei bleiben soll, so bedaure ich, mich mit der Quantentheorie überhaupt befaßt zu haben.»

Erwin Schrödinger, 1926

Prolog

An dem Tag, als das Internet zerstört wurde, erschütterten zweihundertvierzehn Explosionen beinahe zeitgleich jene Großstädte, in denen die mächtigsten Rechenzentren der Erde standen. Festungen aus Stahl, Beton und Glasfasern hatten das Gespinst der interkontinentalen Kommunikation alles andere als virtuell verkörpert. Nun lagen die Gebäude in Trümmern, rauchten aus abertausend funkensprühenden Serverschränken. Ein Gestank von geschmolzenem Gummi durchzog Miami, Seoul, Mumbai und Dublin und erinnerte an die Vergänglichkeit der Dinge, selbst der künstlichen. Terabytes über Terabytes von Daten, die man praktisch für unstofflich gehalten hatte, waren erst jetzt, mit ihrem Verlust, wahrhaftig der Materie enthoben.

Die Verbindung zu mehr als vierhundert Satelliten brach ungeklärt ab. Einer davon fiel aus einem wolkenlosen Himmel über der Wüste von Mexiko, und keine Handykamera zeichnete den Splitterhagel auf.

Sämtliche Computer – Handys, Laptops, Tablets –, die eins der beiden geläufigsten Betriebssysteme nutzten, wurden nach unscheinbaren Updates von Malware lahmgelegt. Gespenstisch synchron gaben Chips der vier am weitesten verbreiteten Chiphersteller und Festplatten mit Knirschen und Knacken den Geist auf. Flächendeckende Stromausfälle taten ihr Übriges, um in Ballungsräumen Massenpanik auszulösen. Bürger, die den digitalen Untergang für das Ende der Zivilisation hielten, stürmten Supermärkte und Tankstellen und horteten Konserven, Benzin und Waffen.

Nur in den Ozeanen kehrte zauberische Stille ein. Das Surren meilenlanger Kabel war verstummt, und die höher entwickelten Meerestiere spürten, dass ihr Kosmos eine neue Geschmeidigkeit hatte, eine Zartheit, die die ältesten von ihnen noch aus der Frühzeit ihres Daseins kannten.

Fast dreizehn Stunden dauerte die technische Sprachlosigkeit an. Dann, als der Strom der verbliebenen Knotenpunkte wiederhergestellt war, erhob sich Gemurmel an den Rändern der Kontinente. Schwappte zögerlich, dann flutartiger über die Gewässer und Einöden. Verbindungen wurden wiederbelebt, ein Notfallplan konnte greifen, das Ausmaß der Zerstörung ermessen werden.

Überraschend wenige Menschen waren gestorben. Die meisten durch Personalausfälle in Altenheimen und Krankenhäusern und durch Schusswaffen. Unzählige zerrüttete Familien hatten sich angesichts des drohenden Endes versöhnt. Und fast jeder vierte heimlich Verliebte hatte dem Angebeteten seine Liebe gestanden. Zumindest behauptete das später eine Studie, die gerne zitiert wurde.

Was den finanziellen Schaden betraf, machte sich niemand die Mühe einer Kalkulation. Geld war nach diesem Tag für eine ganze Weile nicht mehr das, was es davor gewesen war: über Monitore laufende Zahlen, die weder für Produkte noch Produktionsmittel, noch Rohstoffe, noch geistige Eigentümer standen, sondern hauptsächlich für sich selbst. Flackernde Zahlen, im Grunde rückführbar auf Einsen und Nullen. Elektronische Impulse. Und ihr Ausbleiben.

Teil EinsSieben Tage vor dem Zusammenbruch

Eli

Adam Eli erwachte davon, dass sein Kopf vibrierte.

Das Zimmer war stockdunkel, selbst die Ritze zwischen Jalousien und Fensterrahmen mit Bettlaken zugestopft. Ohne hinsehen zu müssen, griff er unter das Handtuch, das ihm teils aus Faulheit, teils aus Genügsamkeit als Kopfkissen diente, und förderte sein summendes Handy zutage.

Die Helligkeit riss ein bläuliches Loch in die Finsternis. Es war elf Uhr abends. Zeit zum Aufstehen.

Er knipste die Energiesparlampe neben der Matratze an, und sein trautes Heim flammte um ihn auf, einem wiederkehrenden schlechten Traum nicht unähnlich: Zwischen durchgebogenen Bücherregalen, die teils von Bücherstapeln gestützt wurden, zwei vor Papieren überquellenden Schreibtischen, einer Küchenzeile und einer Kleiderkommode blieb gerade genug Platz für eine Palme, dürr wie ein zu schnell gewachsener Teenager. Die Palme hatten seine Eltern ihm aus einem Urlaub mitgebracht, als sie noch die Größe eines Daumens gehabt hatte. Seitdem war sie nicht totzukriegen. In den sieben Jahren, seit er hier wohnte, hatte er sie gewiss nicht öfter als viermal gegossen.

Er tapste ins Bad, wo er seine Brille liegen gelassen hatte. Anschließend machte er seine Sportübungen: hundertachtzig Liegestütze in drei Etappen und Variationen. Das war das Minimum, das er sich aus seiner Zeit in bolivianischer Gefangenschaft bewahrt hatte.

Danach schmauchte er eine selbstgedrehte Zigarette mit schwarzem, feuchtem Tabak, die nackten Füße auf dem Tisch gekreuzt. Nichts zu machen, irgendeine Art Selbstzerstörung brauchte er, um den Suizid hinauszuzögern. Rauchen war zwar teurer als Ritzen oder Sportwahn, dafür aber unbestreitbar angenehmer.

Nun machte er sich an die Arbeit. Seit er vor einigen Monaten seinen sechsten und letzten Studiengang geschmissen hatte (katholische Theologie, Gott wusste, warum), war er in eine zeitliche Parallelwelt abgerutscht. Er wachte um elf Uhr abends auf, blieb die ganze Nacht und den Folgetag wach und sank um vier Uhr nachmittags in ein Erschöpfungskoma, tiefer und traumloser als der Schlaf, den er zu weniger exzentrischen Stunden fand. Sein Job erlaubte ihm diesen Ablauf nicht nur, er erforderte ihn sogar oftmals.

Denn Eli schrieb Texte. Hauptsächlich Hausarbeiten für überforderte oder unwillige Studenten, aber auch Anträge für Förderungen, Motivationsschriften, Bewerbungen, gefälschte Praktikumsberichte. Das Studienfach spielte keine Rolle. Philosophie, Geschichte, Archäologie, Mathematik, Jura und Theologie hatte er mindestens ein Semester lang selbst studiert. Alles andere konnte er sich mit wenig Aufwand zusammenrecherchieren, um einen soliden Bluff abzuliefern. Die Dozenten waren schon froh, wenn ein Text halbwegs strukturiert war und nicht vor grausamen Kommafehlern strotzte. Ein paar richtig verwendete Fachbegriffe, ein paar originelle Querverweise und passende Zitate mit korrektem Literaturverzeichnis, mehr war gar nicht nötig für eine Note, die auch die Eltern erfreute. Zumal Eli über einen Mittelsmann Kontakte zu Privatuniversitäten in Österreich unterhielt, wo seine Kunden mehr bezahlten und geringere Ansprüche hatten.

Sein Mittelsmann hieß Chomsky. Sie hatten sich vor Ewigkeiten in einem Tech-Forum kennengelernt. Chomsky konnte naturwissenschaftliche Bachelorarbeiten in weniger als fünf Tagen schreiben, was erstaunlich und nachvollziehbar zugleich war angesichts der Tatsache, dass er zwischen Crystal Meth und Ritalin wechselte. Zumindest behauptete er das. Er behauptete auch, seinen Unterhalt mit Online-Poker zu verdienen, während seine Tätigkeit als Ghostwriter erzkonservative Altersvorsorge war: «Irgendeiner meiner Kunden wird garantiert Politiker, dann erpresse ich ihn wie eine Saftorange.»

Chomsky leitete alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Aufträge an Eli weiter. Zu unmöglichen Tageszeiten erreichten Eli E-Mails nervlich aufgelöster junger Menschen, die von Abgabefristen in sechs Tagen und konfusen Themen erzählten. Doch die meisten Aufträge kamen von seinen Stammkunden: Wer die Bequemlichkeit eines Ghostwriters einmal erfahren hatte, wollte selten wieder darauf verzichten.

Er klappte den Laptop auf und öffnete seinen Browser. Weil er ein Informations-Messie war, luden über dreißig Tabs. Wirtschaftsartikel, Technikblogs, online gestellte Fachbücher, Webseiten von Fanatikern diverser politischer Lager und Religionen, Chatfenster mit Kunden, Einkaufswagen noch offener Bestellungen, kuriose Mangas … Zuerst überflog er die Titelseiten der Nachrichtenmagazine. Es gab das Übliche. Die Politik stand kurz vor der Menschheitsausrottung. Ein Populärwissenschaftler verbreitete seinen metaphysischen Standpunkt als naturwissenschaftliches Forschungsergebnis. Die neue Miss Universe hatte eine Verbrennungsnarbe in der Form von Afrika auf dem Schenkel. Und unter alldem schwappte eine Flut von Leserkommentaren, eine warme Brühe aus haarsträubenden Meinungen und Fehlschlüssen und schlechter Sprache, in die Eli sich mit dem Genuss eines Masochisten versenken konnte. Als er noch zur Schule gegangen war, hatte er nach den dämlichsten Äußerungen Ausschau gehalten, um sie in Grund und Boden zu stampfen und dabei seine eigenen Ansichten, die zwiebackfesten Ansichten eines fünfzehnjährigen Medikamentenjunkies, über das Internet auszukrümeln. Kommentare von epischer Länge mit Quellenangaben und weit ausholenden Seitenhieben waren damals keine Seltenheit gewesen. Dass mit seinem Auftreten Diskussionen erstarben, hatte ihm geschmeichelt.

Mit dem Beginn seines Studiums nahm er den Kampf gegen die Menschheit in Digitalform wieder auf. Nun wagte er sich an Gegner, die zäher waren. Auf seine Angriffe kamen Reaktionen, die seine Ideale einem Säureregen aussetzten. Akribisch legte er Fremden die Inkonsistenz ihrer Ansichten, die Widersprüchlichkeit ihrer Argumentation dar. Er sezierte Begriffe und ihre missbräuchliche Verwendung. Er verpackte seine Häme in gönnerhafte Nachsicht. Immerhin kam nicht jeder wie er dank seines Philosophiestudiums in den Genuss eines Logikkurses! Wurde er beleidigt, empfand er beinah Behagen. Denn sein Frust über die anderen stand immer vor dem Hintergrund der Genugtuung, nicht so zu sein wie sie.

Mit den Jahren verlor das Vergnügen dann seinen Geschmack. Heute ließ er sich seltener dazu hinreißen, einen Artikel zu kommentieren, und dann auch kaum noch konfrontativ. Er fühlte sich müde, verbittert und irgendwie albern, wenn er sich im Kampf gegen Unbekannte Bestätigung holte. Vielleicht war das die frühzeitige geistige Impotenz nach einer Jugend der Manie.

Er öffnete sein E-Mail-Postfach. Da waren Nachrichten aus dem Univerteiler mehrerer Fachbereiche, eine Mail von einem Stammkunden, für den noch eine Hausarbeit in Jura ausstand, eine Handyrechnung, Werbung, Newsletter …

Dazwischen, geradezu unscheinbar, stand als Absender:

will_suchen@gmail.com

Die Mail war heute, am 12. Februar, um 23:02 Uhr eingetroffen. In der Betreffzeile stand schlicht und ergreifend: Therapiestunde zwei mit Willenya.

Er nahm die Brille ab. Das konnte keine Spam-Mail sein. Keine seiner Daten, die im Internet kursierten, hatten irgendeinen Bezug zu ihrem Namen. Niemand, mit dem er noch in Kontakt stand, kannte ihren Namen. Außer seinen Eltern. Aber es war schwer vorstellbar, dass seine Eltern sich einen solchen Scherz erlaubten.

Immer noch starrte er den Absender und den Betreff der Mail an, ohne einen Sinn daraus ziehen zu können. Es war unmöglich.

Und wieso überhaupt «Therapiestunde»?

Er hätte sich zwicken können, um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Aber falls es ein Traum war, wollte er gar nicht aufwachen. Eli öffnete die Mail.

Hallo, Adam.

Du möchtest wissen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Wir wollen wissen, was sie heute macht. Vielleicht können wir uns gegenseitig behilflich sein. Wenn du interessiert bist, gib uns eine Nummer, unter der wir dich erreichen.

Das war alles. Keine Auskunft, wer zum Teufel dahintersteckte.

Doch im Anhang war eine WAVE-Datei, die ebenso betitelt war wie die Mail selbst. Eli verschwendete keinen Gedanken daran, ob das Ganze womöglich ein Betrug war, um seinen Computer mit Viren zu infizieren – jemand, der von Will wusste, konnte ihn bedeutend schlimmer ärgern als mit Malware. Er klickte auf ÖFFNEN.

Neun Jahre hatte er ihre Stimme nicht gehört. Neun Jahre, zwei davon im bolivianischen Gefängnis Palmasola, und an keinem einzigen Tag war es ihm gelungen, nicht an sie zu denken.

Will. Durchnässt vom tropischen Regen, sodass ihre Nacktheit durchs T-Shirt leuchtete wie das Gespenst seiner Begierde. Ihr kleiner Schnörkelmund, der seinen Namen aussprach. Das unerträgliche, alles aus ihm heraussaugende Flehen ihrer Augen – Rehaugen hätte er sagen mögen, aber es waren die Augen eines Krokodils. Damals wusste er das nur noch nicht.

In jenen unwirklichen Tagen, als sie auf einem fernen Kontinent flussaufwärts paddelten, am Leben gehalten allein von geflüsterten Schwüren, Berührungen und von Papayas, die sie in den Straßen von Santa Cruz de la Sierra stahlen, siebzehn Jahre alt und von der Polizei gesucht – in jenen Tagen des glückseligen Elends wusste er über Will nur, dass sie das Mysterium war, in dem er den Sinn seines Daseins fühlte und über tausend süße Augenblicke zersplittert wieder vergaß. Sein Weltall, getropft in ein erschütternd schönes Mädchenkind … in einen Menschengeist, geheimnisvoll und klar wie ein giftiges Parfüm.

Eli saß wie erschlagen vor seinem Computer, den Kopf in die Hände gestützt, unfähig, auf das Wunder zu reagieren, das gerade geschah.

Wills Stimme drang aus den maximal aufgedrehten Lautsprechern links und rechts seines Schreibtisches. Ihr zittriges Atemholen erfüllte die Einzimmerwohnung, als wäre seine Welt auf Bonbongröße geschrumpft und in ihre Mundhöhle gefallen.

«Es waren beide, meine Pflegemutter und mein Pflegevater. Ziemlich bald, nachdem ich zu ihnen kam, fing es an. Ich war zwölf. Aber sexueller Missbrauch, ich weiß nicht … ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde. Es war … nicht richtig.»

Sie holte Luft, dann stieß sie ein Seufzen aus, das in Stücke zu brechen schien, zum Schluchzen wurde. Hier endete die Aufnahme. Automatisch spielte sein Computer den Clip wieder von vorne ab. Dreimal, fünfmal, zehnmal. Dreißig Sekunden Will in Endlosschleife.

Will. Willenya Ćuruvija, was sicher nicht ihr echter Name war, aber der einzige, den er kannte. Seine Geliebte. Sein Selbstbetrug. So oder so, sein Lebensinhalt.

Als er endlich in der Lage war, auf Pause zu klicken, kam die Stille ihm beinah körperlich vor, als würde Will nun hinter ihm stehen und warten.

Die Stimme gehörte unverkennbar ihr. Erst als er das einigermaßen in seinen Kopf gekriegt hatte, konnte er sich damit befassen, was sie eigentlich sagte. Es waren beide. Sexueller Missbrauch.

Sie hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass etwas Derartiges in ihrer Kindheit vorgefallen war. Aber den oder die Täter wollte sie nie nennen.

Nach seiner Entlassung hatte Eli das Haus ihrer Pflegeeltern eine Zeitlang überwacht. Es war eine moderne Villa in Grünwald, wo sich der Münchner Geldadel versammelte. Wills Pflegeeltern durften sich als international angesehener Installationskünstler und als Galeristin mit dem Ruf einer Hellseherin dazu zählen. Eli hatte gehofft, Will würde eines Tages bei ihnen auftauchen. Die Tonaufnahme erklärte, warum das nie passiert war.

Völlig ungeklärt blieb allerdings, wer Eli die Tonaufnahme geschickt hatte.

Es gab nur eine Handvoll Menschen, die von ihm und Will wussten, und die waren vor fast einem Jahrzehnt in einem deutschen Bootcamp für schwer erziehbare Jugendliche im bolivianischen Urwald gewesen.

Kaum einem der Jugendlichen traute er zu, eine Mail ohne Rechtschreibfehler verfassen zu können. Seitdem konnte zwar alles Mögliche aus ihnen geworden sein, der Wahrscheinlichkeit nach aber eher Schlechteres als Besseres. Dann gab es natürlich noch die Indianer, aber die verfügten wohl kaum über einen Internetzugang, geschweige denn Deutschkenntnisse. Und vor allem: Wie wäre einer von ihnen an Aufnahmen von Wills Therapiestunden gekommen?

Will in Therapie.

Sie lebte also.

Dass sie nicht tot war, dass sie stattdessen bei einem Therapeuten gesessen hatte – dass sie tatsächlich jede Minute existiert hatte, und mit ihr eine Antwort auf die Frage, die Eli seit neun Jahren quälte …! Er empfand keine Freude, keine Erleichterung, erst recht nicht so etwas Banales wie Wut. Eher ein Zittern. Die Ankündigung eines Erdbebens.

Er klickte auf Antworten. Schrieb: Wer bist du?

Und löschte den Satz wieder. Rieb sich den kahlgeschorenen Schädel. Dann tippte er seine Handynummer und sonst nichts und klickte auf Senden.

Er lehnte sich zurück. Dass die Mail spätabends gekommen war, konnte daran liegen, dass der Absender sich in einer anderen Zeitzone befand. Oder eine Nachteule war wie Eli. Oder wusste, dass Elis Schlafrhythmus im Eimer war.

Das Handy auf seinem Bett begann fast augenblicklich zu vibrieren. Eli stürzte hin. Die Nummer war unterdrückt.

Er wischte über das Display und hielt es sich ans Ohr. «Wer ist da?»

Eine durchdringende, knabenhafte Stimme, die er noch nie gehört hatte, antwortete ihm: «Adam Eli! Wie geht’s? Wie immer?»

Er überlegte, seine Frage zu wiederholen, ließ aber dann sein Schweigen für sich sprechen.

«Es ist alles beim Alten geblieben, oder?», fuhr der Mann am Ende der Leitung fort, als wären sie alte Freunde. «Mit fünfzehn hast du Rezepte von deinen Eltern gefälscht und an der Schule Medikamente verkauft, um zu beweisen, dass du schlauer bist als das System. Aus demselben Grund bist du mit siebzehn aus dem Bootcamp im amazonischen Regenwald ausgebrochen. Und deshalb bist du heute auch Ghostwriter für reiche Dumpfbacken: um dich überlegen zu fühlen. Um dich über die Regeln hinwegzusetzen. Menschen ändern sich nicht. Erst recht nicht so starrköpfige Menschen wie du. Und deshalb … dreht sich dein Leben auch immer noch um die süße, böse Willenya.»

«Wer ist da?», wiederholte Eli eindringlich.

«Darauf gibt es verschiedene Antworten. Die einzige für dich relevante lautet: Ich bin der Besitzer sämtlicher Aufzeichnungen von Willenya Ćuruvijas Besuchen beim Seelenklempner. Das nenne ich eine Biographie! Selbst für einen, der nicht obsessiv an der Frau hängt, war’s unterhaltsam.»

«Ich lege auf, wenn Sie meine Frage nicht beantworten.»

Der Unbekannte stieß ein Gackern aus. «Du legst doch nicht auf, Adam. Wir wissen beide, dass du die Aufzeichnungen willst. Um sie zu kriegen, musst du bloß etwas tun, das dich noch mehr erfreuen dürfte: Willenya suchen. Stell dir vor, endlich die Frau zur Rede zu stellen, wegen der du zwei Jahre hinter Gittern warst! Du hast fest geglaubt, sie würde dich lieben … War alles nur gespielt?»

Die eine, schreckliche Frage, die ihm so viele Stunden Schlaf geraubt hatte, aus dem Mund eines Fremden zu hören, traf Eli wie ein Schlag vor die Brust.

«Mir brauchst du nichts vorzumachen», säuselte der Unbekannte. «Du bist nicht nach München gezogen, um hier kreuz und quer zu studieren, sondern um ihre Pflegeeltern zu überwachen. Deine Joggingtouren führen immer zur Villa der Kreisbachers in Grünwald. Aber so kommst du der Wahrheit nicht näher. Die Wahrheit biete ich dir an – die ganze Wahrheit über Willenya Ćuruvija.»

«Und was haben Sie davon?»

«Alles, was du wissen musst, wird man dir morgen erzählen. Sagen wir, um 13 Uhr in der Frauenkirche.»

«Sie wollen mich morgen in der Frauenkirche treffen.»

Der Unbekannte gab ein unflätiges Geräusch von sich. «Ich in München, in einer Kirche? Wenn mich was ekelt, dann lasse ich es Angestellte erledigen. Also …»

«Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass ich sie finden kann?»

«Du hast ihr einen Brief aus dem Knast geschickt. Erinnerst du dich nicht? Wenn du ihre Adresse damals rausfinden konntest, kannst du es jetzt, wo dir alle Mittel zur Verfügung stehen, sicher noch mal. Ich jedenfalls habe vollstes Vertrauen … dass du schlauer bist als das System.»

Ein belustigtes Schnaufen erklang, dann ein Piepen – der Unbekannte hatte aufgelegt.

Zuallererst ließ Eli das Programm Rosebuddy X nach dem E-Mail-Absender fahnden.

Rosebuddy X war eine Hackersoftware, die als Gerücht seit einigen Monaten in Tech-Foren des Darknet kursierte und in wenigen davon auch zu beschaffen war. Jedenfalls wenn man Leute wie Chomsky kannte. Es handelte sich um eine extended version des legalen Programms Rosebuddy, das einen persönlichen Assistenten auf Mobilgeräten und Computern mimte und den Alltag von Millionen Wohlstandsbürgern begleitete: Rosebuddy erstellte Telefonbücher und Kontaktlisten, führte Tagebuch über tägliche Routen, verbrannte Kalorien und Tiefschlafphasen, organisierte Urlaubsreisen und Steuerunterlagen, empfahl geschmacksgenau Unterhaltungsmedien, Restaurants und Schuhe, fand Wohnungen, Sportvereine, Jobangebote und Sandkastenfreunde und beantwortete alle Fragen, die einem im Alltag einfallen mochten und deren Antworten auf irgendwelchen Datenspeichern aufzustöbern waren.

Was Rosebuddy nicht konnte, war IP-Adressen zurückverfolgen, E-Mail-Konten knacken und die zu Telefonnummern gehörigen Adressen eruieren. Das alles war der illegalen extended version vorbehalten.

Nach zwei Minuten hörte das Schlittensymbol von Rosebuddy auf, sich zu drehen, und die Rose darauf begann zu blühen. Der Absender war gefunden.

Eli beugte sich näher und las die Daten ab, die im Programmfenster erschienen: eine IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit, wann das Postfach zuletzt geöffnet worden war. Die IP-Adresse kopierte Eli und ließ sie erneut durch Rosebuddy X laufen.

Nach wenigen Augenblicken spuckte das Programm ein Land und eine Postleitzahl aus. Es war Deutschland – und Elis Postleitzahl. Entweder wohnte der Unbekannte in seiner direkten Nähe oder …

Eli rief das Programm auf, das ihn im Internet unsichtbar machte, indem es alle paar Minuten eine neue IP-Adresse generierte. Zu dem Zeitpunkt, als er die Mail erhalten hatte, war die zufällige zweiunddreißigstellige Nummer genau die gewesen, die Rosebuddy X ihm übermittelt hatte. Der Unbekannte musste ein Programm benutzt haben, mit dem es aussah, als hätte Eli sich die E-Mail selbst geschickt.

Er ließ sich in den ächzenden Stuhl zurücksinken. Warf einen Blick auf sein Handy, wo er Rosebuddy X auf die unterdrückte Nummer losgelassen hatte. Jedoch mit wenig Hoffnung. Und tatsächlich, der Schlitten wackelte traurig. Keine Informationen zur Telefonnummer.

Aber auch wenn der Unbekannte seine virtuellen Spuren verwischte, wusste Eli nun einiges über ihn: Er war männlich, hatte Computerkenntnisse, sprach akzentfrei Deutsch und musste der Stimme nach unter fünfzig sein. Außerdem war er vermutlich fett. Sein Lachen hatte pfeifend geklungen, herausgepresst unter einer massiven Brust. Und er hatte gesagt, ihn ekele es vor der Kirche – dafür seien Angestellte da. Ein fetter, deutscher, technikversierter, kirchenfeindlicher Arbeitgeber irgendwo außerhalb Münchens.

Und er kannte Will. Ihre Vergangenheit, ihre Geheimnisse. Diese Vorstellung brachte Eli schier um den Verstand. Dass er selbst im Dunkeln tappte, was Will betraf, war schlimm genug. Aber dass er im Dunkeln tappte, während ein anderer ihre intimsten Beichten gehört hatte, das war unerträglich.

Und noch etwas hatte der Unbekannte verraten: dass er Will nicht liebte. Selbst für einen, der nicht obsessiv an der Frau hängt … Es war also davon auszugehen, dass er Will nicht aus Eifersucht suchte, um ihr eine Kugel in die Brust zu jagen. Was nur die Eifersucht ausschloss, nicht die Kugel. Vermutlich hatte sie sich bei irgendeiner Betrügerei oder bei einem Diebstahl Feinde gemacht. Und wenn ihre Feinde so verzweifelt waren, eine neun Jahre alte Liebschaft auszugraben, konnte es sich um keine Lappalie handeln.

Da er die Untätigkeit nicht aushielt und nicht wusste, was er sonst tun sollte, spielte er noch einmal den Clip ab.

Wills Stimme. Verletzlich, den Tränen nah. Hass regte sich in ihm, sackte aber gleich wieder in sich zusammen und wich widerwilliger Sehnsucht. Ihr Atem. Er sah wieder ihre feuchten Zähne beim Sprechen aufblitzen, den blassoliven Schimmer ihrer Haut, wenn sie schluckte. Er fühlte das Streifen ihrer Schmetterlingswimpern, als sie die Augen aufschlug und den Blick auf ihn richtete, und für eine flüchtige Sekunde kannte er wieder den unsagbaren Duft ihres Scheitels, ihrer Armbeugen. All das lag verborgen in der Aufnahme ihrer Stimme.

Er besaß kein Foto von ihr. Die Erinnerungen an sie hatte er so oft abgespielt, dass sie wie alte Filmaufnahmen zerkratzt, verblichen und schließlich mit grellen Farben übermalt worden waren. Ihr Gesicht hatte sich in abstraktes Wissen gewandelt. Er besaß ausufernde Beschreibungen für die Form ihrer Nasenflügel, für ihre Grübchen, die Halbmonde ihrer Augenlider und den feinen Flaum an ihren Schläfen – doch in ein Gesamtbild konnte er sie nicht mehr fügen. In seinem Gedächtnis drehte Will sich von ihm weg, sooft er sie fassen wollte. Sie war ein Geist geworden, aber ein so lebhafter, dass weder zwei Jahre Palmasola noch sieben Jahre Universität Eli aus ihrer Umarmung hatten zerren können.

Er drehte sich eine Zigarette, merkte aber, dass er gar nicht rauchen wollte. Das war angesichts seiner Unruhe verwunderlich. Wenn er Will wiederhatte, brauchte er darüber hinaus wohl keine Selbstzerstörung mehr. Es reichte, dreißig Sekunden ihre Stimme zu hören.

Immer wieder ging Eli im Geiste das Telefonat durch. Wer war der Unbekannte? Was wollte er von Will?

Natürlich war es möglich, dass das Ganze noch mit dem Fall zu tun hatte, der Eli zwei Jahre seines Lebens gekostet hatte. Diese Möglichkeit war ihm bewusst wie ein Abgrund, an dessen Rand er sich bewegte und in den er nicht stürzen wollte. Denn dort unten erwartete ihn doch nur der zermürbende, finstere Irrgarten von Spekulationen, denen er aus eigener Kraft nicht entkommen konnte.

Die Ereignisse jener Nacht, als er Will zum letzten Mal gesehen hatte, waren ihm bis heute unbegreiflich. Sie waren in ein Haus eingebrochen. Um einen Computer zu stehlen. Er hatte nicht gewusst, wem der Bungalow im Dschungel östlich von Santa Cruz de la Sierra gehörte und wer Wills Auftraggeber war und was dieser bezweckte – Elis Beweggrund war ebenso nobel wie einfältig gewesen: Er hatte es getan, weil er Will liebte.

Sie hatten die Mauer mit einer Leiter überwunden. Die Glastür war für Will nicht schwer zu knacken, sie benutzte nichts weiter als Draht. Sie schlichen durch die weitläufigen, durch Gänge miteinander verbundenen Räume des Hauses. Vorbei am Schlafzimmer, wo tiefer Atem zu hören war. Fanden den Computer, lösten ihn von den Anschlüssen, packten ihn in die mit Schaumstoff ausgepolsterte Sporttasche und trugen ihn nach draußen. Da bemerkte Will, dass sie den Autoschlüssel liegen gelassen hatte. Nie vergaß er ihren verängstigten Blick, in dem sich das Mondlicht spiegelte. Er kehrte um, sie blieb mit der Sporttasche im Garten.

Eli fand den Autoschlüssel nicht. Er suchte überall … Dann erklang ein Schuss. Eli rannte nach draußen, Flächen zwischen Grau und Schwarz wie zerschnittene Papierbögen. Im Garten war Bewegung, zwei Gestalten rangen miteinander – ein Mann warf Will ins Gras! Eli packte den Fremden, zerrte ihn von ihr fort. Er war schwer, ein ungeheuerlicher Muskelberg. Der Fremde holte aus. Eli wehrte den Schlag ab, doch die Wucht war so heftig, dass Elis Arm nachgab. Ein harter Gegenstand traf seinen Kopf, viel härter als eine Faust. Vielleicht der Griff einer Pistole. Die Beine sackten ihm weg.

Wieder ging ein Schuss los. Er hörte Will stöhnen, sein Blut gefror – er rief ihren Namen oder glaubte ihn zu rufen, sein Bewusstsein wogte zwischen Schmerz und Ohnmacht wie die jungen Bäume im Wind.

Wieder ein Schuss. Der Fremde zuckte, ging zu Boden und riss Eli mit. Noch einmal traf ihn ein harter Gegenstand am Kopf, unerbittlicher noch als beim ersten Mal. Eli hörte Echos davon oder vielleicht einen dritten und vierten Schlag, aber da versank er bereits im Nichts.

Er war zu sich gekommen, als man ihm Handschellen anlegte, und erst neun Tage später, als er mit einem Anwalt sprechen durfte, erfuhr er, was geschehen war: Der Geliebte der Hausbesitzerin war vom Lärm alarmiert in den Garten gelaufen und dort mit einem Schuss in den Unterarm verletzt worden. Die Waffe, aus der gefeuert worden war, hatte beim Eintreffen der Polizei in Elis Hand gelegen.

Eli wollte nicht glauben, dass Will die Waffe dort platziert hatte. Nie würde sie so etwas tun. Wo aber war sie? Angeschossen, im Krankenhaus – tot? In einem ähnlichen Gefängnistrakt? Eli erfuhr von seinem Anwalt, dass der Angeschossene Kenji Hayase hieß. Sein Anwalt beschrieb ihn als mittelalten Japaner, kaum einen Meter sechzig groß und zierlich. Das konnte nicht der Mann sein, der mit Eli und Will im Garten gekämpft hatte. Damit war für Eli klar, wer die Pistole in seiner Hand platziert hatte. Doch warum war der zweite Mann überhaupt da gewesen?

Die Polizei fand keine Beweise, dass es ihn gegeben hatte. Kenji Hayase hatte seinen Angreifer in der Dunkelheit nicht erkannt; er bezeugte lediglich, dass eine Gestalt mit einer Tasche über die Mauer geklettert war und eine zweite sich taumelnd erhoben hatte, um den Schuss abzugeben, der ihn im Unterarm getroffen hatte. Immerhin fand die Polizei Kugeln einer zweiten Schusswaffe in der Mauer. Doch diese Kugeln gingen auf dem Revier rätselhafterweise verloren und tauchten nie vor Gericht auf. Elis Anwalt riet ihm, dem nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Dass zwei Waffen im Spiel gewesen waren, bewies auch noch nicht die Anwesenheit eines zweiten Mannes. Elis Verletzungen konnten schließlich von einem Gerangel mit seiner Komplizin stammen. Sie hatten vermutlich um die Beute gestritten und sich einen Schusswechsel geliefert. Kenji Hayase war in das Gefecht geraten und von Eli getroffen worden. So legte es der Staatsanwalt aus und forderte wegen Raub und Körperverletzung acht Jahre Haft für Eli.

Die Verurteilung verzögerte sich immer wieder, weil Eli nicht gestand. Sein Anwalt versuchte, den Richter zu bestechen, wie es gang und gäbe war. Man einigte sich, Eli für umgerechnet viertausend Euro freizusprechen. Doch dann änderte der Richter abrupt seine Meinung und wollte von keiner Übereinkunft mehr wissen. Das, zusammen mit den verschollenen Kugeln der zweiten Schusswaffe, überzeugte Eli, Opfer einer Verschwörung geworden zu sein. Genau wie jeder zweite Insasse von Palmasola von sich behauptete.

Bis man Eli auf Druck der deutschen Behörden nach Hause ließ, vergingen sechshundertsiebenundfünfzig Tage, die länger währten als ein Leben. Er war ein anderer Mensch geworden. Jedes Ding, jede Geste, jedes Wort hatte seinen schwimmenden Untergrund gezeigt. Er hatte gelernt, dass Begriffe wie Würde, Gnade und Gerechtigkeit Gefäße aus Glas sind – leer, wenn sie zerbrechen. Er hatte gelernt, dass die schiere Bedeutungslosigkeit des Elends nur zu ertragen war, indem man sich abwandte. Was auch immer es in ihm war, das leben wollte, es brachte das Kunststück fertig, die Welt ins Gegenteil zu kehren. Er entdeckte die Sinnhaftigkeit von allem.

Vielleicht war er religiös geworden, ohne es vor sich selbst zuzugeben. In einer Stadt von Mördern, Vergewaltigern, Verhungernden und Junkies, in der einzig das Gesetz des Stärkeren galt, fixierte er sich auf einen Stern, den man mit Augen nicht sah: die Hoffnung, dass nichts so war, wie es schien. Er glaubte an Will. Glaubte an die Möglichkeit von Liebe. Er klammerte sich an den Trost, dass es ein Richtig und Falsch gab, eine Wahrheit, einen Grund.

Natürlich war die Tatsache, dass er sich überhaupt irgendwelche Hoffnungen in Palmasola machen konnte, mit baren Bolivanos erkauft. Seine Eltern besuchten ihn regelmäßig und brachten ihm Geld und Bücher mit. Geld, damit er einen Schlafplatz, Essen und Drogen bezahlen konnte – Dinge, die man bei den machthabenden Gangs besser erstand, wollte man keinen Streit. Bücher, damit er seinen Schulabschluss nachholen konnte, sobald er draußen war.

Seinen Schulabschluss. Nichts schien ferner, trotzdem oder gerade deshalb lernte er ohne Unterlass. Man nannte ihn Folleto, Büchlein, und zertrat seine Brille. Er flüchtete sich in Texte über lineare Algebra, die Französische Revolution und Chemie. Man zog ihn zu Rate, um Molotowcocktails zu basteln, und erpresste ihn regelmäßig um Geld. Er berechnete Winkel und betete Lateinvokabeln herunter wie Gebete. Man hielt ihn für besessen und wagte es nur ein Mal, Zigaretten auf seinem Rücken auszudrücken. Er schrieb dialektische Erörterungen und Interpretationen von Schiller-Gedichten, während man um ihn herum verblutete, verbrannte, in der wortlosen Gewalt von Tieren versank. Das Unwirkliche war seine Wirklichkeit. Er lernte, blind zu sein, geblendet von einem Stern, auf den er zurennen musste, rennen, rennen auf der Stelle, über den Tod und das Leben und alle Höllen dazwischen hinweg.

Und dann kam er frei. Mit einer einfachen Kausalkette wurde alles im Nu abgeschlossen: Er ging durch die Gefängnistore – in den Polizeiwagen – durch die Schalter am Flughafen – in die Arme seiner Eltern. Die Kloaken in der sengenden Hitze, die Ewigkeit der Moskitonächte, die Grausamkeit, die Willkür, die ganze unfassbare Realität hatte er überstanden wie eine Tropenkrankheit.

Er war zurück im Haus seiner Eltern, wo es nach Rosmarin und frischen Schnittblumen roch. Er hatte das Gefühl, permanent träge zu lächeln. Nachts starrte er in die Schatten seines Kinderzimmers und vermisste die Schmerzensschreie, die Auskunft gaben, wie nah oder fern sich die Gefahr bewegte.

Deutschland rann wie eine Kaltwasserdusche durch sein kochendes Blut. Er las wieder Artikel im Internet. Versuchte, sich Gedanken um die Innenpolitik, die Weltwirtschaft und Filmkritiken zu machen, wie er es vor Äonen als überdrüssiger Teenager getan hatte. Jeden Tag ging er joggen und hustete sich fast so viel Teer aus den Lungen, wie er inhalierte, sah sich mit seinen Eltern Fernsehsendungen an, belegte Kuchenböden mit Obst. Die Normalität war das neue Gefängnis, in das er sich ängstlich begab. Nur Pornos konnte er nicht wie früher sehen. Die Vorstellung von nacktem Fleisch, von der Verletzlichkeit der Körper löste Angstzustände in ihm aus.

Er holte das Abitur nach und bestand mit den besten Noten seit seiner Grundschulzeit. Als er erfuhr, dass er studieren durfte und das schöne System der Zivilgesellschaft ihm eine Zukunft gewährte, hielten Mutter und Vater seine Tränen für ein Zeichen der Erleichterung: Er war wahrhaftig zurückgekehrt, war wieder in ihrer Welt geborgen! Doch sie wussten nicht, dass er von einem Leuchten umgeben war, das die Freude über das Abitur wie ein Flämmchen übertünchte. Es stimmte, er hatte Palmasola überlebt, hatte einen Zettel ausgestellt bekommen, der ihm den Irrsinn stundenlangen Lernens bescheinigte, damit er noch mehr Zettel erwerben konnte, dann einen Job, Geld, Besitz, um das Sicherheitsnetz zu einem mollig festen Kokon weiterzuspinnen. Aber war das sein Ziel? Diese Vorstellung schien ihm lächerlich, konnte ihn sogar richtig zum Lachen bringen! Als könnte Behaglichkeit seine Bemühungen wert sein nach allem, was er erlebt hatte! Nein, seine Hoffnung stand darüber. Stand unerbittlich fern über der Befriedigung, sich eines Tages Auto, Urlaub und Eigenheim leisten zu können. Alles Weltliche verblasste vor der Hoffnung, der er sein Überleben verdankte … dass die menschliche Existenz mehr als ein Schlittern zwischen geilem Genuss und Schmerz, Gemütlichkeit und grotesker Erbärmlichkeit war. Dass es Bedeutung gab. Irgendwie, in irgendeinem Jenseits, unerreichbar vom Verstand. Von der Liebe erreichbar, vielleicht. Wenn Liebe wirklich möglich war. Wenn Will ihn wirklich geliebt hatte.

Er konnte sich dessen nur sicher sein, wenn er die Rätsel jener Nacht löste, in der sie sich verloren hatten. Wer war der zweite Mann gewesen? Wohin war er verschwunden, wo waren die Kugeln seiner Waffe, warum hatte man keine Spur von ihm gefunden? Was war aus Will geworden?

Will. Wer war sie wirklich gewesen?

Er verfluchte sich dafür, nicht nachgebohrt zu haben, wer ihr Abnehmer für den gestohlenen Computer war. Sie hatte ihm lediglich erklärt, jemand aus dem Umfeld ihrer Pflegeeltern würde viel zahlen, wenn sie ihm den Rechner brächten. Hätte Eli damals einen Namen verlangt, könnte er wenigstens herausfinden, ob Will dem zweiten Mann entkommen war und die Beute verkauft hatte. Und überhaupt, warum der Computer so wertvoll war.

Ein Jahr nach Palmasola bat er seinen Anwalt, ihm die Polizeiakte des Falls zuzuschicken, da er sie nie gesehen hatte. Aus ihr ging hervor, dass kein Autoschlüssel im Haus gefunden worden war. Der Honda, den sie tags zuvor gemietet hatten, war noch in der Nacht des Einbruchs am Viru-Viru-Flughafen von einer Sicherheitskamera aufgenommen worden. Am Steuer saß eine junge dunkelhaarige Frau – alleine, offenbar unverletzt, mit einer Sporttasche auf dem Beifahrersitz.

Das war die letzte Spur von Willenya Ćuruvija.

Obwohl tiefster Winter herrschte, riss Eli die Laken vom Fenster und flutete den Raum mit eiskalter Luft. Schneeregen fiel. Der Himmel ließ sich den Wolkenbauch von Bürotürmen, Schnellstraßen und Werbetafeln dumpf bestrahlen. Eli lehnte sich an die Scheibe und trug mit einer glühenden Zigarette zur Lichtverschmutzung bei. Aber der kribbelnde Rauch schenkte ihm keine Linderung, im Gegenteil. Er kam sich plötzlich kindisch vor. Zu alt für Zigaretten. Als Teenager hatte er damit angefangen, um verwegen zu wirken, im Bootcamp dann zwangsweise aufgehört und im Gefängnis wieder angefangen, aus Trotz gegen die Ungerechtigkeit, die ihm widerfuhr. Doch das war eine halbe Ewigkeit her. Alles ging vorbei, auch er musste weitergehen, musste endlich fertigwerden mit dem Schmerz und der allgemeinen Ratlosigkeit des Lebens. Wenn er das nur in seinen Schädel bekommen könnte!

Er drückte die halb gerauchte Zigarette im Matsch auf dem Fenstersims aus. Neun Jahre, eine unvorstellbare Zeit angesichts des Ereignismangels. Sein bisheriges Dasein als Erwachsener war verflogen wie Rauch, wie ein Ausatmen der glühenden Vergangenheit.

Doch während Eli die Zähne zusammenschlug, die Kälte aushielt und das Aushalten genoss, wurde ihm klar, dass sein Leben in dieser Nacht eine Wendung nahm. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt erkannte er die fatale Zukunft, auf die er zugesteuert war, bevor er die rätselhafte E-Mail erhalten hatte: Alles wäre weitergelaufen wie bisher. Die Hoffnung, jemals etwas von Will zu hören, wäre in seinem Herzen verwest und doch nie begraben worden. Tag für Tag hätte die Welt sich wiederholt, ohne mehr zu hinterlassen als Teer in seinen Lungen.

Aber nun bot ihm jemand die Antworten an, die Will ihm schuldig geblieben war. Alles, was er dafür tun musste, war, sie zu suchen.

Er ließ den Blick über die Häuser schweifen, diese Klötze voller Alltagsgeschichten unter dem gleichmütigen Himmel. Irgendwo in diesem menschengemachten Tumult war sie. Vielleicht auf der anderen Seite der Erde, der Sonne zugewandt. Und doch kam sie ihm jetzt so nah vor, dass er sich wunderte, wie sie ihm jemals unerreichbar hatte erscheinen können: Denn solange sie nicht tot war, trieb sie auf demselben gottverlassenen Gesteinsbrocken durch das All wie er, eine Mitreisende auf Lebenszeit.

Ja, er könnte sie suchen. Er musste die Aufzeichnungen ihrer Therapiestunden hören. Antworten bekommen. Endlich frei sein.

Euphorie flatterte in seiner Brust und sank gleich wieder in einen Schattentanz der Sorgen ab. Was, wenn er sie suchte … und am Ende fand?

Y

Um fünf Uhr morgens betraten drei Männer in Anzügen die Lobby des Parkroyal Hotels in Singapur. Vor einer sechs Meter hohen Holzfassade, die die Erosionsformen eines Canyon nachahmte, stand eine Rezeptionistin mit so geschicktem Make-up, dass man ihr die Müdigkeit nicht ansah.

Da einer der Männer weiß war, der zweite asiatisch und der dritte dunkelhäutig, grüßte die Rezeptionistin auf Englisch: «Guten Morgen, Sirs, und willkommen im Parkroyal. Wie darf ich Ihnen helfen?»

«Guten Morgen. Mein Name ist Jonas Beckblum, das sind meine Kollegen Maurice Dussardier und Satoshi Nakamoto von Interpol.»

Der weiße Mann, fast zwei Meter groß und erschreckend hager, hielt einen Ausweis mit dem Emblem von Interpol und einem Foto hoch, auf dem sein totenkopfartiges Gesicht abgebildet war.

Die anderen beiden Männer verzichteten darauf, sich auszuweisen. Dafür lächelte der Japaner und stemmte die Arme in die Seiten, sodass unter seinem Jackett ein Pistolenhalfter sichtbar wurde.

«In Ihrem Hotel befindet sich eine international gesuchte Terroristin», fuhr Jonas Beckblum mit seiner rauchigen Stimme fort, als handelte es sich um eine alltägliche Lappalie. «Es gibt aber keinen Grund zur Panik. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Kein Hotelpersonal, bitte. Nennen Sie uns nur die Zimmernummer von Clementine Shell. Und es wären einige Mühen vermieden, wenn Sie uns auch einen Zimmerschlüssel aushändigen.»

Die Rezeptionistin sah aus, als bezichtigte man sie eines Verbrechens, als sie stammelte: «Wir haben keine Schlüssel. Nur Karten.»

Sämtliche Lichter in der Executive Suite waren gelöscht. Die Skyline Singapurs gloste durch die Fensterfront wie ein auf die Erde gekrachter Sternenhimmel. Es war beinahe totenstill. Die Ahnung einer Klimaanlage hielt sich hinter den holzvertäfelten Wänden.

Auf der Wildledercouch kauerte eine Frau mit einem Laptop. Sie trug ein aufgeknöpftes Blusenkleid mit zu vielen Rüschen, da jede Rüsche ihrer Meinung nach eine zu viel war. Aber die Kleidungsstücke, die sie vor wenigen Tagen am Flughafen gekauft hatte, sollten absichtlich anders sein als das, was sie normalerweise trug. Auch das frisch blondierte Haar hätte sie sich unter weniger zwingenden Umständen nicht angetan. Sie hatte es zu einem Knoten aufgesteckt, um möglichst nicht daran erinnert zu werden.

Neben ihr stand ein Tablett mit einer Kanne Kaffee. Früher hatte sie in solchen Nächten ein oder zwei Flaschen Rotwein getrunken, aber seitdem sie Clementine Shell war, vermied sie Alkohol. Clementine Shell konnte sich Nervenberuhigung nicht erlauben.

Abwechselnd sah sie nach draußen, wo der Morgen einen ersten bleigrauen Schimmer in die Finsternis atmete, und auf den Bildschirm ihres Computers. Eine Website war geöffnet, weißer Hintergrund mit serifenloser, schwarzer Schrift.

Alle Menschen wollen etwas.

Alle Menschen wollen etwas sein und etwas haben.

Wenige sind Gewinner, die vieles haben. Und viele sind Verlierer, die kaum etwas haben. Wer will schon ein Verlierer sein? Null Menschen. Niemand.

Diejenigen Verlierer, die aus kluger Einsicht nicht mehr hoffen, eines Tages noch zu den Gewinnern aufzusteigen, richten allzu oft ihr Wollen auf die Liebe, diese verwässerte Muttermilch voller Bonbonaromen für die Masse. Die große, mystische Liebe soll sie retten. Die Liebe des Geliebten soll ihnen die Würde und den Wert schenken, die das System ihnen schuldig bleibt. Die Liebe der Kinder soll ihrer Lohnsklaverei einen Sinn verleihen. Die Liebe des Unterleibs soll ihnen Macht vermitteln, Triumph. Erfolgreich Fleisch an Fleisch klatschen, sich aneinander abreiben, aufreizen, gegenseitig auszeichnen: Man ist arm, ausgebeutet, auf dem Abstellgleis – aber wenigstens paarungsbereit. Gnade der Tierwelt. Tiefste Erniedrigung, tiefer, noch tiefer, zurück in den Bauch der Urmutter, ins Paradies, ins Ich-weiß-von-nichts und Bin-nur-unfrei, brauch nicht mehr als Ficken und Futter.

Von welchem System sprechen wir überhaupt?

In der Natur gibt es kaum Gewinner, dafür Milliarden Verlierer. Die Menschen sind Teil der Natur. Aber liegt es nicht im Wesen des Menschen, die Natur zu verändern?

Margaret Thatcher hat über den Kapitalismus gesagt:

There

Is

No

Alternative.

Wir sagen: Fuck TINA.

Clementine Shell las den Text langsam. Wenn sie traurig war oder sich einsam fühlte, weil ihr ein Gesprächspartner fehlte, ging sie die Einträge des Blogs durch. Es steckte ein enormer Trost darin, nicht allein zu sein mit ihrer Rage. Ihre Idee von einer besseren Welt war das reale Ziel eines anderen, mächtigeren Individuums. Ihre Idee … würde realisiert.

Sie wusste, dass Y heute Nacht zu beschäftigt war, um mit ihr zu reden. Sie wusste, dass das höhere Ziel das allemal rechtfertigte. Dennoch vermisste sie Y. Vermisste es, sich von ihren Fragen in Gedankenwelten pusten zu lassen, die sie allein nie entdeckt hätte. Und ihren Betrachtungen zu lauschen, Betrachtungen von so reiner, erschütternder Vernunft, dass man darüber Tränen vergießen mochte.

Als sich ein Chatfenster auf ihrem Bildschirm öffnete, glaubte Clementine Shell im ersten Moment, dass sie tagträumte. Sie blinzelte. Aber die Nachricht war echt. Echter konnte eine Nachricht kaum werden:

Hotelsystem meldet: Zimmercode auf zweite Karte geladen. Lauf, Kleine!

Obwohl keine Stunde verstrich, in der sie diese Nachricht nicht erwartete, raste der Schock wie ein Stromschlag durch ihre Glieder. Immerhin war sie durch die ständige Vorstellung von Flucht so routiniert, dass sie innerhalb von Sekunden aufsprang, das Kleid zuknöpfte, in die Stoffschuhe schlüpfte und den kaum ausgepackten Militärrucksack aus dem Badezimmer holte. Sie warf einen letzten Blick auf den Computer – keine neue Nachricht –, dann klappte sie ihn zu und steckte ihn ein.

Lauf, Kleine.

Niemand sonst durfte sie Kleine nennen.

Sie verließ die Suite, hastete den matt beleuchteten Flur entlang zur Feuertreppe. Grelles Licht empfing sie. Sie glaubte, Geräusche von weit, weit unten zu hören. Waren es Schritte, oder war es nur das Pochen in ihren Schläfen? Sie beschloss, nach oben zu rennen, jeden Treppenabsatz in drei Schritten. Ein Stockwerk, zwei, vier. Hier nahm sie die Tür nach draußen, weil sie außer Atem war.

Um zwei Ecken gelangte sie ins Foyer einer geschlossenen Bar. Links jedoch war eine Glastür, die automatisch zur Seite glitt. Sie trat zwischen tropische Pflanzen auf einer Art Terrasse, mindestens vierzig Meter über dem Erdboden. Schwüle Luft wehte ihr um die Ohren. Sie rückte den Rucksack zurecht, lief bis an den Rand der Terrasse und von dort aus eine gewundene Treppe hinab auf ein bewaldetes Plateau, durch das ein Betonweg führte. Hinter dem Geländer war ein schmaler Streifen Gras, danach klaffte der Abgrund. Sie war froh, dass es noch zu dunkel war, um die Höhe allzu deutlich zu erkennen.

Sie gelangte auf eine zweite Plattform mit Schwimmbecken, die scheinbar grenzenlos in die Tiefe flossen, wie es seit einigen Jahren Mode war. Große, bunte Käfige standen zwischen den stillen Wassern. Eine Frau in Burka wandelte dazwischen wie ein Gespenst umher, ein weinendes Bündel in den Armen. Clementine Shell huschte Richtung Eingang. Als sie die Tür fast erreicht hatte, drehte sich die Verschleierte um und stieß einen Schreckenslaut aus; das Baby verstummte. Clementine Shell hob die Hand zum Gruß, etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Schon war sie wieder im Gebäude.

Räumlichkeiten mit geschichteten Betonplatten, gitterartigen Trennwänden, sorgfältig getrimmtem Grünzeug. Zwei Aufzüge standen bereit. Clementine Shell stieg in einen und suchte den Knopf für das Parkhaus. Nicht zu finden. Auf der tiefsten Etage war lediglich ein Restaurant ausgewiesen.

Während sie nach unten glitt, floss das Licht durch die Zahlen der Stockwerke, und bei jeder fürchtete sie ein Innehalten, ein Öffnen der Türen, eine Begegnung mit … nun, mit endgültigen Antworten. Sie ballte die Fäuste um die Träger ihres Rucksacks. Sie hatte keine Schusswaffe dabei – unmöglich bei einem Flughafen wie dem Singapurs. Sich eine vor Ort zu besorgen, hatte sie aus Vorsicht oder, im Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, aus Leichtsinnigkeit unterlassen.

Der Aufzug gab einen Glockenlaut von sich, dann glitt die Tür auf, und vor Clementine Shell lag eine Art Steinbrücke über schwarzen Gewässern. Links war das Restaurant hinter einer Glasfassade und einem Arrangement aus geometrischen Teichen und Wasserfällen. Die Decke war offen und zeigte ein Riff gewundener Terrassen. Bonsais warfen Schatten an die Wände, wo sich nervöse Wellen spiegelten.

Sie eilte über den Steinweg, bis er sich Richtung Restauranteingang und Richtung Lobby teilte. Zögernd blieb sie stehen. Wenn man hinter ihr her war, wurde die Lobby ganz bestimmt bewacht. Aber offenbar gab es nur in der Lobby Aufzüge, die in die Parkgarage führten. Sie biss sich auf die Unterlippe. Was nun?

Queenie Ong Xiao Mei arbeitete noch nicht lange an der Rezeption. Eigentlich hatte sie bildende Kunst studiert. Aber weil bei ihrer Abschlussausstellung kein einziges Bild verkauft worden war, hatte ihr Onkel, der im Parkroyal arbeitete, ihr diese Stelle verschafft. Das vertrug sich gut mit ihrem neu gefassten Lebensziel, nämlich einen netten, reichen Mann zu finden, bei dem sie Bilder malen konnte, die niemanden zu interessieren brauchten. Das nächtelange Wachbleiben fiel ihr zwar schwer, dafür gab es meistens nicht so viel zu tun, und wenn sie ihr Handy auf lautlos stellte, konnte sie unter der Theke Spiele spielen, ohne dass die Sicherheitskamera es einfing.

In den zwei Monaten seit ihrer Anstellung war das größte Drama gewesen, dass zwei Hotelgäste und die von ihnen mitgebrachten Escortladys in der Lobby eine Schlägerei anfingen. Damals waren ihr Onkel und die anderen beiden Sicherheitskräfte Queenie zu Hilfe gekommen. Aber die Männer von Interpol hatten explizit gesagt kein Hotelpersonal.

Queenie hatte ein sehr ungutes Gefühl. Eine Terroristin, hier im Gebäude. Hatten Terroristen nicht Sprengstoff? Reichten drei Männer, um mit so einer Gefahr fertigzuwerden? Vor dem Hotel waren keine Polizeiwagen zu sehen. Es musste wohl alles geheim sein.

Wie der Japaner gelächelt hatte. Etwas Goldenes hatte sie an ihm irritiert, ein Goldzahn oder eine goldene Halskette. Sie wusste es nicht mehr. Sein Name, Nakamoto, kam ihr so bekannt vor. Als hätte sie ihn erst vor kurzem gehört. Es kam ihr unwahrscheinlich vor, dass Leute von Interpol in den Medien namentlich genannt wurden.

Mit zitternden Fingern tippte sie den Namen in ihr Handy ein. Diesmal war es ihr egal, ob die Überwachungskamera es aufzeichnete, sie konnte später erklären, warum sie das Handy benutzte. Die Suchmaschine spuckte für Nakamoto fast eine Million Treffer aus. Ganz oben wurde ein Wikipedia-Artikel angezeigt:

Satoshi Nakamoto: Pseudonym des Erfinders oder der Gruppe von Erfindern der digitalen Währung Bitcoin.

Queenie spürte, wie sich das Zittern ihrer Finger über die Arme bis in ihr Innerstes ausbreitete. Vielleicht war da oben gar keine Terroristin. Vielleicht waren da oben auch keine Männer von Interpol. Aber sie hatte ihnen die Zimmernummer eines Gastes verraten, mehr noch, eine Karte für die Tür gegeben.

Das Pistolenhalfter unter dem Jackett.

Nur einer von ihnen hatte einen Ausweis gezeigt. Zu schnell, um sagen zu können, ob er echt war.

Queenie griff zum Telefon, drückte die Kurzwahltaste zur Hotelsicherheit. Bevor das Wartezeichen erscholl, legte sie aber schon wieder auf und wählte stattdessen die Nummer der Executive Suite. Der Aufzug brauchte weniger als zehn Sekunden bis nach oben. Aber der Korridor war verwinkelt, die Suite nicht gleich zu erreichen. Vielleicht waren die Männer noch nicht angekommen.

Das Telefon piepte. Zweimal, dreimal. Jemand hob ab. Queenie glaubte, ein Atmen zu hören wie von jemandem, der gerade aufgewacht ist.

«Miss Shell?», fragte sie. «Es tut mir sehr leid! Bei Ihnen wird eingebrochen! Benutzen Sie bitte unverzüglich den Zweitausgang in Ihrer –»

Die Leitung erstarb. Queenie schluckte. Dann rief sie ihren Onkel von der Sicherheit an.

«Onkel Herman, ich hab Mist gebaut, ich hab so komischen Männern die Zimmerkarte gegeben, und ich glaube, sie wollen einem Gast was antun», sprudelte sie los.

«Was?» Onkel Herman kreischte beinah. «Welches Zimmer?»

«Die Executive Suite.»

«Wir sind unterwegs.»

«Sie sind bewaffnet –»

Onkel Herman hatte schon aufgelegt. Queenie legte das Telefon zurück und klopfte sich mit den Fingerkuppen auf das Gesicht, weil sie merkte, dass sie schwitzte. Oder sollte sie die Polizei verständigen? Aber wenn es doch Leute von Interpol waren, wusste die Polizei sicher Bescheid. Queenie wurde ganz schlecht, sie verstand ihre eigenen Gedanken nicht mehr. Nur dass etwas nicht stimmte, das wusste sie.

Sie nahm ihren Mut zusammen und wählte die Nummer der Polizei. In dem Moment öffnete sich ein Aufzug, und Jonas Beckblum, wenn er denn wirklich so hieß, kam auf sie zu. Ihr fiel erst jetzt auf, dass er leicht hinkte.

«Auflegen», befahl der vermeintliche Polizist. Der Hörer rutschte Queenie auf die Brust.

«Wir haben doch gesagt, keine Panik. Wieso der Anruf?»

«Ich habe nicht –»

«Stecken Sie mit Terroristen unter einer Decke, Miss Ong?»

«Nein …»

Jonas Beckblum beugte sich über die Theke, ganz nah an Queenies Gesicht. «Wo ist Miss Shell? In der Suite war sie nicht.»

«Ich weiß nicht.»

«Wenn ich rauskriege, dass Clementine Shell in einem anderen Zimmer ist, dann schwöre ich, dass ich Sie hinter Gitter bringe.»

«Sie – sie hat die Suite gebucht, wirklich!»

Wieder öffnete sich ein Aufzug, und die anderen beiden Männer kamen auf sie zugejoggt.

«Wir haben sie nicht gefunden.»

«Dieses Hotel ist ein verdammter Dschungel!»

«Wenn sie rauswill, muss sie irgendwann nach unten kommen», stellte Jonas Beckblum mit seiner unerschütterlichen Ruhe fest. An Queenie gewandt, fragte er: «Sind das hier die einzigen Aufzüge?»

Sie nickte erst, dann schüttelte sie den Kopf. «Es gibt noch zwei hinten, beim Restaurant.»

«Hat die Fotze die Polizei gerufen?», fragte Nakamoto.

Queenie stieß einen erstickten Schrei aus, als er seine Waffe zog und auf ihre Stirn richtete.

Jonas Beckblum maß Queenie mit seinem Blick. «Hat sie?»

«Nein. Bitte …»

«Wen hast du dann gerade angerufen?»

«Die … Hotelsicherheit.»

«Scheiße! Das hier ist, verdammt noch mal, topsecret!», fauchte der Japaner.

Queenie kniff die Augen zu, um nicht mehr in die Pistolenöffnung blicken zu müssen. Tränen zogen schwarze Schminkspuren über ihre Wangen. Dieser Job ist doch DIE Chance, Queenie. So viele nette, reiche Männer, die täglich hereinspazieren. Ein bisschen lächeln und dann … In diesem Moment wollte Queenie nur noch eins: überleben. Nach Hause rennen, sich umarmen lassen von Jommy, ihrem besten Freund, der seit der Schule in sie verliebt war, auch wenn sie so tat, als wüsste sie es nicht – Jommy, der immer für sie da gewesen war, der arme, traurige, liebe Jommy, den sie vielleicht auch liebte, vielleicht – wenn sie nur überlebte …

Das Telefon klingelte.

«Abheben und auf Lautsprecher stellen», befahl Jonas Beckblum. «Nicht vergessen: Alles ist in Ordnung.»

Queenie hob ab. Es war ihr Onkel: «Hier oben ist niemand, nur ein heilloses Durcheinander.»

«Okay.»

«Wir kommen runter.»

«Ja», flüsterte sie und legte auf ein Zeichen von Jonas Beckblum hin auf.

Er wies seine Kollegen an: «Du checkst die Aufzüge hinten – du suchst das Parkhaus ab. Ich beobachte die Straße.» Dann wandte er sich noch einmal an Queenie: «Ich behalte die Lobby und insbesondere dich im Auge. Weder vor den Sicherheitsleuten noch vor der Polizei, noch in deinem Tagebuch nennst du uns je wieder Einbrecher. Du wirst sagen, du hast überreagiert – die Leute von Interpol sind schon wieder abgezogen – das war’s. Verstanden?»

«Ja.»

«Denk dran. Ich schwöre dir, sonst bringe ich dich ins Gefängnis.» Jonas Beckblum griff in sein Jackett und förderte eine Packung Taschentücher zutage. Er tupfte Queenie die Tränenspuren weg. Seine Kollegen waren bereits verschwunden.

Der Mann, der nicht wirklich Satoshi Nakamoto hieß, ging den Steinpfad über schwarze Teichanlagen zu den Aufzügen. Er spiegelte sich auf den Türen, sodass er die Waffe auf sich selbst zu richten schien. In seiner Jugend hatte er internationale Titel im Kickboxen, in Jiu-Jitsu und Thaiboxen errungen, inzwischen überzog eine teigige Fettschicht seine Muskulatur. Ihm war das nur recht, die Weiber standen auf ein bisschen Bauch, der ihnen über den Kitzler walzte. Nakamoto löste eine Hand von der Waffe, um den Kragen seines Hemdes zu lockern. Er hasste Hemden, es war viel zu heiß, selbst im klimatisierten Hotel.

Er öffnete erst den einen Aufzug, dann den anderen. Beide waren leer. Also positionierte er sich hinter einem Pflanzenarrangement, wo er die Aufzüge im Blick behalten und gut angreifen konnte, falls jemand heraustrat.

Eine Minute verstrich. Nakamoto harrte reglos aus. Da zerbrach etwas im Restaurant. Vielleicht eine Glasschüssel. Vielleicht ein Fenster.

Nakamoto lief los. Die Tür zum Restaurant war nicht abgesperrt. Von innen wirkte der große Saal wie eine Wasserlandschaft, die Tische reflektierten schwarzen Pfützen gleich die höhlenartige Decke. Hinter einer golden leuchtenden Bar war der Eingang zur Küche. Er schlich hinein. Abgesehen von einer grünen Signallampe über dem Notausgang war alles in Finsternis gebadet. Er tastete über die Kacheln, fand den Lichtschalter und musste die Augen zusammenkneifen, als die Leuchtröhren aufflackerten. Kurz lauschte er, dann lief er geduckt durch die geräumige Küche. Niemand war da. Und keine zerbrochene Schüssel.

Ein schmaler Gang zweigte hinter den Kühltruhen ab. Er führte zu einem Sammelsurium von Kisten und Reinigungsutensilien. Daneben war eine Tür. Nakamoto stieß sie auf und richtete seine Waffe auf ein Waschbecken, eine Toilette – und ein Fenster.

Ein eingeschlagenes Fenster.

Nakamoto zückte sein Handy und rief Beckblum an. «Sie ist durch die Küche abgehauen.»

«Ich suche die Lieferanteneinfahrt», gab Beckblum zurück.

Nakamoto steckte Handy und Waffe ein, zog sich zum Fenster hoch und kletterte, seine Pummeligkeit verfluchend, nach draußen.

Clementine Shell war nur einen Meter einundsechzig groß. Wenn sie sich zusammenkauerte, nahm sie nicht mehr Platz ein als ihr Rucksack. In das Gerümpel aus Flaschenkisten, Pappkartons und Wischmopps passte sie hinein wie eine Artistin in eine Truhe voller Schwerter.

Sie wagte nicht zu atmen, während ihr Verfolger telefonierte und sich anschließend durch das Fenster zwängte. Sie wartete, bis seine Schritte draußen verhallten. Erst dann holte sie langsam und zitternd Luft. Beweg dich. Jetzt beweg dich schon!

Es war nicht leicht, sich zu überwinden und das Versteck zu verlassen. Aber sie hatte keine Zeit zu verlieren. Bestimmt kamen die Männer wieder. Und wenn nicht sie, dann die Leute vom Hotel, die Polizei – alle Menschen stellten eine Bedrohung dar. Es gab nur sie und Y. Nur sie und Y. Das wiederholte sie in Gedanken wie ein Mantra, als könnte sie sich damit fester an Y binden – als wäre diese Verbindung mächtiger als ihr Körper verletzlich.

Clementine Shell kletterte aus dem Durcheinander, dann rannte sie aus der Küche und durchs Restaurant. Vor der Lobby zwang sie sich, langsamer zu gehen. Es wollte ihr kaum gelingen. Mit riesigen Schritten durchquerte sie die Halle. Drückte sich die Faust gegen das Ohr, als hielte sie ein Handy. Als sie an der Rezeption vorbeikam, stieß sie ein Lachen aus und begann, auf Deutsch zu reden, bloß irgendwas, das belanglos klang.

Aus den Augenwinkeln sah sie eine Rezeptionistin und mehrere Wachleute vom Hotel. Sie drehten sich zu ihr um. Scheiße. Scheiße!

«Miss Shell?», fragte einer der Männer. Oder hatte sie es sich nur eingebildet? Ein Wasserfall plätscherte hier irgendwo, vielleicht hatte sie nur den gehört. Sie ging weiter Richtung Aufzüge und begann, hastiger auf Deutsch zu reden.

«Miss Shell, entschuldigen Sie bitte!»

Sie hob divenhaft die Hand, um nicht gestört zu werden. Ein armseliger Versuch. Aber was blieb ihr anderes übrig? Verdammt, wenn sie nur nicht so zittern würde. Gegen Tränen ankämpfend, schimpfte sie in ihr imaginäres Handy und warf einen bösen Blick auf den Hotelangestellten, der auf sie zukam. Er blieb tatsächlich stehen. Wartete höflich darauf, dass sie zu Ende telefonierte.

Als sich der Mann nach seinen Kollegen umdrehte, nutzte sie die Chance, sprang in den einzigen offenen Aufzug und drückte den Knopf zur Tiefgarage.

Die Verwunderung der Sicherheitsleute verschaffte ihr zwei wertvolle Sekunden. Dann stürmten alle auf einmal los.

Clementine Shell stand in der Kabine, dem Mechanismus der automatischen Türen ausgeliefert. Sie schlossen sich mit einem samtigen Klang. Für eine Ewigkeit bewegte sich der Aufzug nicht. Sie hörte gedämpft die Stimmen der Hotelangestellten. Erwartete, dass die Türen wieder aufglitten – dann ruckte der Aufzug in die Tiefe.

Auch Clementine Shell sackte in sich zusammen. Sie erlaubte sich drei bebende Schluchzer. Dann richtete sie sich wieder auf. Sie war schon unten angekommen. Kühle, benzindichte Luft flutete ihre Lungen.

Wie im Traum rannte sie durch die Reihen der schlafenden Autos, bis sie ihren Mietwagen fand. Eine Musik spukte jetzt in ihrem Kopf herum, die sie vor Jahren gehört hatte, auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Leben: das sachte Klimpern eines Löffels, der an Gläser stößt.

Lauf, Kleine. Nur ich und Y. Es gibt immer eine Alternative.

Marigny

Winterbleiche Sonnenstrahlen tasteten sich über Mariel Marignys Haut. Sie rekelte sich ein wenig, sodass die Bettdecke tiefer von ihren Schenkeln glitt, und schnurrte.

Der junge Mann, der neben ihr lag, blies eine blonde Locke aus ihrer Stirn. «Guten Morgen, du Engel.»

Marigny blinzelte, streckte sich possierlich und seufzte, als tauchte sie aus Träumen auf. Tatsächlich hatte sie sich für ihre morgendliche Gesichtspflege und ein dezentes Make-up bereits vor einer Dreiviertelstunde auf Zehenspitzen ins Bad geschlichen.

«Oje, wie spät ist es?», fragte sie.

Der junge Mann – im Tageslicht wirkte er eigentlich gar nicht mehr so jung – beugte sich über sie, um sein Handy vom Nachttisch zu klauben.

«Kurz nach neun.»

«Ach was, ich muss los!»

Kichernd versuchte sie, sich unter dem Männerkörper freizukämpfen, und überlegte indessen fieberhaft, wie er noch mal mit Nachnamen hieß. Felix Rahnsdorf, Felix Ruhstorf … Oder Felix Dorfruh? Dabei war ihr Namensgedächtnis doch eigentlich vorbildlich. Sie gab den drei Cocktails von gestern Abend die Schuld. Auch ihre verquollenen Augen, die sie vorhin mit Koffeingel behandelt hatte, sprachen dafür, dass Felix ihr mehr Alkohol in die süßen Getränke gemixt hatte, als ihnen anzuschmecken war. Er arbeitete nämlich als Barkeeper in einer schicken Bar, die Marigny aufsuchte, wann immer es sie nach München verschlug. Es war nicht das erste Mal, dass sie anschließend bei Felix übernachtet hatte, aber seit dem letzten Mal war so viel Zeit vergangen, dass es sich wie eine neue Eroberung angefühlt hatte. Sie fand, das sprach für ihn.

Grinsend ließ er sie entschlüpfen und beobachtete, wie sie nach und nach ihre Kleidungsstücke von den Möbeln lupfte, um ihre Nacktheit zu verhüllen: erst der schwarze BH, dann die Bluse, der herrlich komplizierte Strumpfhalter, die Strümpfe, der geschmeidige Rock und zuallerletzt das Höschen.

«Aber du frühstückst noch hier, oder? Mindestens einen Milchkaffee. Einen Espresso!», sagte er und versuchte einen strengen Blick, der aus seinen Kuhaugen so rührend wirkte, dass Marigny es einen Moment ernsthaft erwog. Aber sie hatte ihre Prinzipien. Und außerdem überhaupt keine Lust, im Tageslicht und ohne Schwips mit ihm zu reden.

«Nächstes Mal, wenn mehr Zeit ist. Nicht jedermanns Arbeit beginnt um 21 Uhr.»

«Ist nächstes Mal wieder in drei Jahren?»

«In zweieinhalb», korrigierte sie und schlüpfte in ihre Stiefeletten. «Vielleicht.»

«Vielleicht!», machte er sie nach. Und etwas Angespanntes, geradezu Zorniges schimmerte durch sein Grinsen.

Marigny spürte Melancholie wie kalte Fingerspitzen nach sich zupfen. Sie hasste dieses Gefühl, das sie gelegentlich nach solchen Nächten hatte. Mit einem tapferen Lächeln betrachtete sie Felix, der in dem dunkelgrau bezogenen Metallbett lag, die Arme hinter dem Kopf gekreuzt wie ein Fitnessmodel. Oder wie ein Model für betont männliche Inneneinrichtung. Er sah gut aus. Wie ein Liebhaber, um den die meisten Frauen und viele Männer sie wohl beneidet hätten. Das noch einmal ganz bewusst festzustellen, half ihr aber nicht, über die Leere zu balancieren, die unweigerlich in ihr aufriss.

Aber Koffein würde helfen. Sie wusste auch schon, wo.

Sie nahm ihre Handtasche. Warf sich ihren schneeweißen Mantel über die Schulter, setzte den dazu passenden Zarenhut auf und versenkte sich in die Vorstellung, wie sie auf ihn wirken musste: elegant und unnahbar, eine Märchengestalt in der Trübseligkeit dieses Februarmorgens.

«Kauf haltbare Milch», sagte sie zum Abschied.

Er grinste immer noch angriffslustig, während der Türspalt zwischen ihnen schmaler wurde. «Und du pass auf, dass du keine Blasenentzündung kriegst!»

Als Marigny im Treppenhaus stand und die Thermostrumpfhose aus ihrer Handtasche kramte, die sie tatsächlich im Winter immer dabeihatte, hörte sie seine Stimme wie ein Echo nachhallen. Eine Blasenentzündung. Daran dachte er, wenn sie ging? Dieser Hornochse!

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: