19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

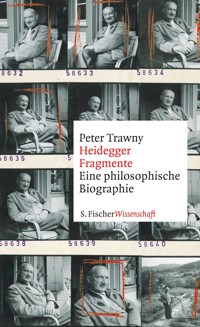

Eine einzigartige und ungewöhnliche Einführung in Heideggers Denken und darüber hinaus Martin Heidegger ist einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, aber auch einer der umstrittensten. Nachdem die Publikation der »Schwarzen Hefte« seinen Antisemitismus offengelegt hat, schien Heidegger philosophisch erledigt zu sein. Doch so einfach kommen wir von seinem Denken nicht los. Peter Trawny, ausgewiesener Heidegger-Experte, nähert sich in seinem Buch Heideggers Leben und Denken auf ungewöhnliche Weise. In kurzen Fragmenten tritt er in einen Dialog mit diesem Denker, ringt mit ihm, befragt ihn, beleuchtet sein widersprüchliches Leben, weicht keinem Konflikt aus und sondiert, was Heidegger ihm, was Heidegger uns heute noch sagen kann. Ein Buch, das gleichzeitig Literatur und Philosophie ist, das einen in Heideggers Denken, ins Denken überhaupt hineinzieht und an das Wesentliche, den existentiellen Kern der Philosophie rührt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Peter Trawny

Heidegger-Fragmente

Eine philosophische Biographie

Über dieses Buch

Martin Heidegger ist einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, aber auch einer der umstrittensten. Nachdem die Publikation der »Schwarzen Hefte« seinen Antisemitismus offengelegt hat, schien Heidegger philosophisch erledigt zu sein. Doch so einfach kommen wir von seinem Denken nicht los.

Peter Trawny, ausgewiesener Heidegger-Experte, nähert sich in seinem Buch Heideggers Leben und Denken auf ungewöhnliche Weise. In kurzen Fragmenten tritt er in einen Dialog mit diesem Denker, ringt mit ihm, befragt ihn, beleuchtet sein widersprüchliches Leben, weicht keinem Konflikt aus und sondiert, was Heidegger ihm, was Heidegger uns heute noch sagen kann. Ein Buch, das gleichzeitig Literatur und Philosophie ist, das einen in Heideggers Denken, ins Denken überhaupt hineinzieht und an das Wesentliche, den existentiellen Kern der Philosophie rührt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg

Coverabbildung: SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Fritz Eschen

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490442-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

»Ich denke nämlich, dass [...]

Vorwort

Apokalyptisch

Der Philosoph und sein Leben

Die Rede der Fische

Die Performanz des Mesnerbubs

Manuskript-Landschaft

Heidegger-Interpretation scheitert

»Wir Spätgeborene des Fragments«

Kampf dem Rationalismus

Die Wissenschaft vom Nichts

Entsetzliche Kälte

Auschwitz und Haribo?

Wo ist Gott?

Die Wundenmale der Vernunft

Zum Lesen der Fragmente

Heideggers Problem. Denken ohne Ding

Die ungefährliche Universität

Das biographische Fragment

Baubo

Die Öffentlichkeit und die Atombombe

Der Name

Unnötiges

»Keine eigene Philosophie«

Die Hand

Gutedel und Äppelwoi

Der Lehrer zaubert

Das Schweigen

Autotopographie

Zur Mutter

Der Stadtmensch in Davos

Antisemitismus-Diskussion

Die Silberdistel

Dogma und Skepsis. Heideggers Spiegelungen

Die Krise der Philosophie

Hitlers Hände

Asche

»Mit treuem Handschlag«

Diotima

Liebe im Anflug

Jüdisches Manöver?

Politik der Grenzen

Charisma

Heimat-Kunde

Das ei

Der Ursprung der Welt

Abschied vom Einzigartigen

Der leibhaftige Hölderlin

Manuskript-Kunst

Über der Wirklichkeit

Nuancen des Sinns

Bekenntnisse eines Lehrers

Zu Sloterdijk

Heideggers Welt buchstabiert

The Marketing of Philosophy is the Philosophy of Marketing

Das eigentliche Vorwort

Eso-Theo-Logie 1

Der Denker als Revolutionär

Verwandlung 1932

Tautologie

Platons Langstreckenbomber

Die Zeit des Arguments

Der Philosoph und die Ehe

Die Welt-Reinigung. Adornos Kritik

Der Kleine Prinz. Für S. G.

»Behüte dein Herz«

Eine Karikatur

Angst und Verlust

Abendländische Revolution

Heideggers Marx

Feuilleton der Mord am Geist

Eso-Theo-Logie 2

Der Lichtdom in Deiner Hand

Hannahs Güte

In eigener Sache/Die Hypnose des Meisters

Rhythmus

Russisches Missverständnis

Schreib-Ökonomie

Zwiespalt und Geschlecht

Dichtung gestern und heute

Das Unverständliche. Für V.E. K.

Splitter

Hund und Welt

Heidegger und die Neue Rechte

Denk-Spur

Der Lümmel ohne »Rasse«

Sprechen ohne Gegenstand

Philosophie und Moral

Ritual Sommersemester 1934

Exzentrischer Nationalsozialismus

Das Reale und das Sein

Der besondere Apologet

Orakel und Trumm

»Liebe wandelt …«

Der Künstler

Zur Geschichte der Vergebung

Wirkungstreffer

Margot oder der Mann und das Weib

Verwandlungen

Ein zerrissener Heidegger ist besser als ein geflickter. Benjamins Plan

Die Maske

Das Schweigen der Erde. Zum Anthropozän

Lethargie

Jaspers’ Zauber-Zwerg

Das Ende

Dank

Glossar der griechischen Worte und Zitate

Siglen-Verzeichnis zu den verwendeten Texten der im Verlag Vittorio Klostermann erscheinenden »Gesamtausgabe« (GA) Martin Heideggers

»Ich denke nämlich, dass Literatur nicht Literatur ist, sondern das Leben, das lebt.«

Clarice Lispector

Vorwort

Vor Jahrzehnten begann ich, Heidegger zu lesen; eine faszinierende, zunehmend schwierigere Lektüre. Ich wollte mein Buch darüber, besser, daraus schreiben. Eine Untersuchung oder Abhandlung ists nicht geworden; die in sich geschlossene Form nahm mir den langen Atem. Stattdessen aus kurzem, aber befreitem Atem: Brechungen, Scherben, Splitter, ein Kaleidoskop von Versuchen – Fragmente zu Heidegger.

Also: kurze Gebilde von großer Intensität, verharrende Flüchtigkeit, Ansatz und Abbruch, Offenheit. All das hat etwas mit Heideggers Denken zu tun. Es umkreist Worte als Keimzellen von Gedankengängen, die kein Talent zur Systematik zeigen. Alles ist Bewegung, unterwegs. Selbst »Sein und Zeit« blieb Bruchstück.

Doch dann ist mir auch wichtig, was Friedrich Schlegel übers Fragment schreibt. Es sei »Lessingsches Salz gegen geistige Fäulnis, vielleicht eine zynische lanx satura im Styl des alten Lucilius oder Horaz, oder gar fermenta cognitionis zur kritischen Philosophie, Randglossen zu dem Text des Zeitalters«.[1] Das scheint locker dahingesagt: wahrscheinlich ist das Fragment dies.

Die geistige Faulheit der Heidegger-Dogmatik ist unübersehbar. Wenn ich auch nicht über »Lessingsches Salz« verfüge, gefällt mir die Vorstellung eines Heidegger lesenden Lessing. Hätte Lessing Heidegger ausgehalten? Hätte er ihn gemocht? Seine Vorliebe für Spinoza hatte damals nicht einmal sein Freund Moses Mendelssohn erwartet. Man sagt, er sei aus Verschnupftheit über Lessings Spinozismus gestorben.

Es ließe sich gewiss eine Satura schreiben. Da wären die Lordsiegelbewahrer des Heidegger’schen Denk-Werks, die die reine Lehre zu Tode konservieren. Mit grimmer Leidenschaft versenden sie E-Mails zur Rettung des Abendlandes; verfolgen Un-Orthodoxe mit erzkatholischem Nächstenhass. Die Satire ließe sich schreiben, doch unter Philosophen und Philosophinnen ist Humor ein rares Gut. Man würde ihr das Böse unterstellen, das ihrem Gegenstand eignet. Sie schlagen den Sack und müssen den Esel meinen: Der Satiriker wäre der Böse – typische Verdrehung der Verhältnisse.

Die Fragmente sind fermenta cognitionis, kritische Denk-Hefe. Im Idealfall geht sie beim Lesen auf. Dabei ist nicht zu kontrollieren, wie sehr oder wie wenig. Nur der Meister, von dem die Fragmente handeln, kennt die Zutaten, die im Brot des Denkens zusammenspielen. Kritisch, d.h. unterscheidend und urteilend, soll das Fragment sein. Gäbe es eine gute Gewalt, dann wäre sie seine.

Randbemerkungen zum Text der Zeit. Gibts das bei Heidegger? Immer noch? Oder überhaupt? Ich bekenne, dass ich ihn so lese. Ich sage nicht, er sei der Einzige. Doch die Vielfalt seiner Ausdrucksformen, seine eigentümliche Performanz, seine Irrtümer, sein nicht seltenes Von-allen-guten-Geistern-Verlassensein – das gehört zum Text des Zeitalters.

Eine philosophische Biographie – ich erzähle nicht Heideggers Leben aus historischer Sicht. Diese Sicht hat den Vorzug, das Leben in gleichsam objektiven Zusammenhängen zu betrachten; ihr Hauptmerkmal ist die Kontinuität in Zeit und Raum. Das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Dazwischen wächst man auf, bildet sich, liebt, arbeitet, leidet, altert. All das findet an Orten statt, die sich mit Leben verbinden.

Mich interessiert das Leben in seinem Selbstbezug. In ihm fragmentiert sich die Kontinuität, überhaupt die Lebensgeschichte. Die Sicht von innen entzieht sich der Vergegenständlichung des Historikers. Ja, es gibt eine Erfahrung des Werdens und Vergehens. Doch sie wandelt sich im Akt des Erzählens. Ich verändere mich, mein Leben erzählt sich anders und anders und anders – Verwandlung …

Wir unterscheiden die Biographie von der Autobiographie. Das kann der Historiker, weil er meint, den Gegenstand des anderen Lebens vor sich zu haben, in klarer Abtrennung von sich selbst. Sicher ist der Historie inzwischen der Zusammenhang zwischen dem Erzählen und seinem Gegenstand bekannt. Das hebt die Trennung zwischen Biographie und Autobiographie nicht auf. In diesem Buch wird sie destabilisiert. Meine Sicht auf Heidegger, auf dieses Leben – dieses Heidegger-Leben – ist meine.

Dieses Buch ist also ein persönliches. Nietzsche sagt einmal, dass es in der Philosophie »ganz und gar nichts Unpersönliches«[2] gebe. Ich stimme zu, wenn man das Persönliche nicht als etwas nur Subjektives oder Privates versteht. Wie die Handschrift, die Signatur, hat das jeweilige Philosophieren etwas Unverwechselbares. Wer meint, das als bloße Form vom Inhalt trennen zu können, geht von einer Metaschrift aus, in der alles so geschrieben ist, wie es ist. Ich meine dagegen, dass die Handschrift das Denken markiert. Es verweht, wie Leben, wie Asche.

Das gilt erst recht für Heidegger. Kaum ein anderes Denken des 20. Jahrhunderts ist so persönlich wie dieses. Am ehesten ist es mit dem Wittgensteins zu vergleichen. Der Stil ist unverkennbar; und Stil ist mehr als die Summe von Form und Inhalt. Heidegger hat zu seinen stets mit der Hand geschriebenen Texten kein wissenschaftliches, sondern ein künstlerisches Verhältnis. Die Schrift wird – bei aller philosophischen Motivation – zur Lebens-Spur. Heidegger ist ganz in ihr. Es gibt nicht noch einen anderen Heidegger, der womöglich »Aktenzeichen XY« schaut, nachdem er einen Bausparvertrag abgeschlossen hat.

Diese Einheit von Arbeit und Leben, diese Lebens-Arbeit als Arbeits-Leben, verwandelt Leben und Arbeit in etwas Drittes, durchaus Künstliches. Kunst vielmehr als Wissenschaft ist Heideggers Biotop. Der Denker erscheint als ein Mensch, der sich die Philosophie auf die Haut tätowiert. Er ist eigentlich kein Mensch mehr, weil er das Menschliche als Problem fasst. Das gilt für Heidegger wie sonst nichts. Er bewegte sich in der Welt wie das fleischgewordene Denken selbst. Wir haben seine Texte als Spur; der Abwesende gehört zu ihr.

Hydra/Griechenland, Oktober 2017

Apokalyptisch

Irgendwann 1945. Der Krieg ist verloren. Das Land ist zerstört. Städte und Menschen brennen noch. Trauben von Überlebenden suchen in Trümmern nach Zukunft. Verbrecher verschwinden im Untergrund, verlassen Europa. Die Alliierten besetzen das Land. Der Traum einer deutschen Welt ist ausgeträumt. Irgendwo in einem Winkel von Südwestdeutschland schreibt Heidegger seine Niedergeschlagenheit auf unzählige Zettel und in schwarze Notizbücher. Er wusste seit langem, dass der Traum ein Albtraum war. Er schreibt:

»Keine Macht der Welt und kein Gott wird mein Denken jemals aus der Vereignung in das Seyn selber herausreißen. Niemals wird sich das Denken in seinem Wesen verleugnen.«[1]

Das ist der Ton der letzten Tage. Persönlich und doch auf der Höhe seines Denkens. Das »Seyn selbst« also sei es, dem Heidegger gehöre, dem sein Denken »vereignet« sei, wie es in der Sprache des »Ereignisses« heißt – dieser geheimnisvollen Mitte seines Denkens. Nichts könne ihn dazu bringen, diese Zugehörigkeit zu verleugnen.

Warum diese Dramatik? Welche »Macht der Welt« und welcher »Gott« hätte ein Interesse gehabt, den Denker vom Denken, mehr noch, von seinem Denken abzuhalten? Heidegger kannte viele: die Jesuiten, die Universitätskollegen, die Journalisten, die Nazis, die Schriftsteller, die Amerikaner, die Sowjets, Goethe-Fans, das »Weltjudentum«, vielleicht sogar die Mächte des Alltags wie die mehr und mehr enttäuschte Ehefrau, der Bruder, der sich nicht so wie er auf die »nationale Revolution« eingelassen hatte. Dort stehen die Gegner. Ist der Kampf vorbei? Der Denker weicht nicht aus.

Höchstwahrscheinlich existierten die Gegner nur in Heideggers Manuskripten. Gewiss, er wusste wohl, dass sich die Freiburger Universität von ihm distanzieren würde, doch dass, wie er in einem späteren Brief (1950) an Hannah Arendt angab, der KGB nach ihm suchte,[2] davon kann keine Rede sein. Das Drama des Denkens ist zunächst das Denken des Dramas. Aber das ist kein Argument gegen den Denker, keines gegen das Denken. Denn was aus der Philosophie existiert real in der Welt? Das »Seyn selbst« jedenfalls nicht.

Die Aufzeichnung zeigt noch etwas anderes. Heidegger ist der Denker, der sein Leben denkt, der keine Trennung duldet zwischen Namen und Denken. Es ist sein Denken. Damit erhält das Drama seinen Sinn. Dieses Denken ist keine allgemeine Wissenschaft, an dem Forscher teilnehmen, ohne mit ihrem Namen Zeugnis abzulegen. Die Heldenerzählungen aus der Geschichte der Physik sind ein Missverständnis. Die binomischen Formeln gehören nicht Alessandro Binomi. Heideggers Denken aber wird von einem Namen signiert.

Der Philosoph und sein Leben

Es wurde und wird noch gelehrt, Heidegger habe die Beschäftigung mit der Biographie abgelehnt. Das geht vielleicht auf eine Äußerung Hannah Arendts zurück. Sie berichtet in ihrer Rede zum achtzigsten Geburtstag ihres (ehemaligen) Geliebten eine »gut bezeugte Anekdote«.[1] In ihr werde zusammengefasst, wie »Denken und Lebendigsein eins« seien. Und zwar habe Heidegger das »in einem einzigen lapidaren Satz ausgedrückt, als er zu Beginn einer Aristoteles-Vorlesung statt der üblichen biographischen Einleitung sagt: ›Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb.‹« Hatte sie nicht einen gewissen Grund, Heideggers Biographie im Dunkeln zu lassen? Hatte nicht gerade sie euphorisch und schmerzhaft erfahren, wie der Eros Lebenswege von Philosophinnen krümmt und dehnt, hebt und kürzt?

Gegen Arendt muss man betonen, dass Heidegger ein Phänomenologe war, der sich mit der Biographie beschäftigte. In der Vorlesung vom Winter 1919/20 bearbeitet Heidegger mit besonderem Nachdruck das »faktische Leben«. Es findet zu einer Äußerung in der »Selbstwelt«. Das Leben spricht sich aus, es kann gar nicht anders. Heidegger nennt das mit Blick auf Augustinus – »Konfession«.[2]

In den »großen Konfessionen einer Selbstwelt« sei die »Ausformung und Gestaltung der inneren Selbsterfahrung des eigensten Lebens selbst Ausdruck dieses Lebens«. Das geschehe »nicht so, als stünde der Ausdruck als fremdes Behältnis außerhalb dieses Lebens und erwartete eine Erfüllung (die durch jedes andere gleicherweise möglich wäre)«. Heidegger meint, das, was das Leben über sich selbst bekenne, sei selbst Leben. In »solchen Konfessionen« komme »zum Ausdruck in eins mit der Geschichte des Selbst seine immer und lebendig damit einige Stellung zu seiner jeweiligen angestammten Lebenswelt«. Mein Leben auszudrücken ist zugleich Ausdruck der Welt, in der ich lebe. Welt ist meine Welt. Der »Charakter dieser Lebenswelt« ergebe sich »aus der besonderen Verfassung und Strömungsrichtung des betreffenden individuellen Selbstlebens«.[3] Es knirscht im Sprachgebälk.

Augustinus hatte es mit den »Confessiones« auf einzigartige Weise geschafft – zur Weltliteratur. In der Schrift sieht man, wie dumm ein Votum für den Verzicht auf die Biographie wirken kann. Wenn zum Leben Selbstklärung gehört, dann gibt es diese nicht ohne seine eigene Konkretion. Kein Leben ist wie das andere, seine Erfahrungen sind singulär. Und das gehört auch zur Selbstklärung, die selber Leben ist. Ich lebe, also erkläre ich mich.

Heidegger hat nicht wie Augustinus oder Rousseau »Confession(e)s« geschrieben. Das ist aber unwichtig. Für den Denker Heidegger ist keine Frage, dass die Philosophie, seine philosophische Performanz über siebzig Jahre hinweg und hinaus, Einfluss auf sein Leben ausübte. Dieses hatte sich schon zur Performanz entschieden, lange bevor das Philosophieren zum trügerischen Kompass wurde. Philosophie ist Lebens-Konfession.

Überflüssig zu sagen, dass das Philosophieren nicht kausal von irgendwelchen Erfahrungen in Kindheit, Jugend oder Erwachsenenalter abgeleitet werden kann. Überhaupt das reale Leben als erste Ursache fürs Denken zu verstehen ist gröbster, also falscher Marx. Wie hätte sein eigenes Denken zur Fürsprache der Arbeiterklasse werden können, wenn seine bourgeoise Herkunft es verursacht hätte?

Vielmehr ist zu sehen, dass es in der Philosophie (wie wohl auch in Dichtung, Kunst und Musik) eine Symbiose zwischen Leben und Denken gibt. Leben manifestiert sich im Denken, um sich von diesem berühren zu lassen. Denken geht in Leben ein, um dieses zu verwandeln. Kein Philosoph, dessen Leben nicht Ausdruck seines Denkens ist und dessen Denken nicht Manifestation eines Lebens wäre. Die Biographie eines Philosophen ist Sym-Biographie, eine Lebensdarstellung, die sich in Symbiose mit seinem Denken befindet.

So muss dann auch zuletzt Arendts Äußerung über Aristoteles/Heidegger Gerechtigkeit widerfahren. Denn sie behauptet nicht, dass es keine Verbindung zwischen Leben und Denken gibt. Im Gegenteil: Die »Biographie« des Aristoteles soll zeigen, inwiefern sich in ihr Leben und Denken verbinden. Die Arbeit wird zum Leben und das Leben zur Arbeit. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.

Die Rede der Fische

Heidegger, der früh das »faktische Leben« feiert, singt mit Zarathustra im Duett: »In dein Auge schaute ich jüngst, oh Leben! Und ins Unergründliche schien ich mir da zu sinken.« Das Leben und seine Erfahrung sind tief; so tief, dass Heidegger dafür eine »Ursprungswissenschaft« erfinden wollte. Doch wie antwortet das Leben auf Zarathustras Gesang? »›So geht die Rede aller Fische […]; was sie nicht ergründen, ist unergründlich. / Aber veränderlich bin ich nur und wild und in Allem ein Weib, und kein tugendhaftes […].‹«[1]

Als Heidegger 1919/20 seine Vorlesung über das Leben hält, ist sein eigenes turbulent. Es ist die Zeit, in der er sich vom Katholizismus trennt. »Erkenntnistheoretische Einsichten« hätten ihm »das System des Katholizismus problematisch und unannehmbar gemacht«;[2] einen Katholizismus, dem er viel zu verdanken hatte. Zur selben Zeit ist seine Frau Elfride zum zweiten Mal schwanger, allerdings ohne dass er selbst Vater des Kindes wäre.

Heidegger bereitet die Vorlesung über sein Leben vor. Das »Leben in seiner Urkraft« sei »tiefer u. voller als das Erkennen«,[3] schreibt er in einem Brief an Elfride. Dann, im August 1920, kommt Hermann zur Welt. Der Philosoph reagiert großherzig. Er müsse oft »dran denken, wie blaß, unwahr u. sentimental alles ist, was über Ehe meist gesagt« werde: »Und ob wir nicht eine neue Gestalt ausformen in unserem Leben – ohne Programm u. Absicht – sondern nur dadurch, daß wir Echtheit überall durchbrechen lassen.«[4] Genau das war es, was er in seiner Vorlesung mit dem etwas faden Begriff »Modifikation« zu erklären versuchte. Das »gelebte Leben« musste »Gestalt« annehmen, um überhaupt ein Leben zu sein.

Fünf Jahre später sollte er an Hannah Arendt schreiben: »Ich werde Sie nie besitzen dürfen, aber Sie werden fortan in mein Leben gehören, und es soll an Ihnen wachsen.«[5] Nach elf Tagen war das Sie zu einem Du geworden, und Heidegger dachte über die Liebe nach: »Liebe wandelt die Dankbarkeit in die Treue zu uns selbst und in den unbedingten Glauben an den Anderen. So steigert die Liebe ständig ihr eigenstes Geheimnis.«[6] Das Leben wuchs, ohne oder mit Liebes-Besitz.

Hans Jonas berichtet in seinen Lebenserinnerungen, wie Arendt ihm von Heideggers Liebesbekenntnis erzählte. Das geschah in Marburg. Gerade hatte Jonas noch eine »Abschiedszärtlichkeit« mit ihr gewechselt (er fügt hölzern hinzu: »Aber ich war damals anständig oder fein genug, eine solche Situation nicht mißbrauchen zu wollen.«),[7] da habe ihn Arendt zurückgerufen. Sie habe dann von einer Sprechstunde bei ihrem Lehrer erzählt. Da sei Folgendes geschehen. »›Plötzlich fiel er vor mir auf die Knie. Und ich beugte mich nieder, und er streckte von unten aus dem Knien heraus seine Arme zu mir empor, und ich nahm seinen Kopf in meine Hände, und er küßte mich, ich küßte ihn.‹«[8] Jonas kommentiert das mit der Bemerkung: »Damit war sie für mich tabu. Eben das wollte sie erreichen – deshalb vertraute sie sich mir an, um zu verhindern, daß ich mir Hoffnungen machte.« Er kommt nicht auf die Idee, dass eine solche Erfahrung danach verlangt, ausgesprochen zu werden. Sie will zur Welt kommen, umsonst …

Arendt hat recht, wenn sie in ihrem Denktagebuch die Liebe als »weltlos« bezeichnet.[9] Zwar sei sie eine »universale Macht des Lebens«, doch zugleich ein »Leben ohne Welt«, ja, sogar »das Welt zerstörende Prinzip«. Das ist sie aus der Perspektive der politischen Sphäre. Liebe entzieht sich ihr, und wenn sie sich in ihr manifestieren will, wird es gefährlich. Tragödien wie die »Antigone« des Sophokles oder der »Hippolytos« des Euripides stellen diesen Konflikt dar. Platons »Staat« ist eine Antwort darauf. Der Tyrann sei kein guter Herrscher, weil er als Erotiker selber dem größten Tyrann, dem Eros, diene.

Doch gerade weil die Liebe dieses Dynamit ist, muss sich der Philosoph mit ihr beschäftigen. Öffentlich tat Heidegger das nie. Keine Vorlesung, kein von ihm selbst veröffentlichter Text thematisiert die Liebe. Verräterische Verschwiegenheit, die in nicht wenigen Briefwechseln einer ausgesprochenen Liebes-Philosophie weicht. Er hielt eine Vorlesung über das Leben, weil er dessen »Urkraft« am eigenen Leib erfuhr. Und das Leben – ist es nicht »›nur veränderlich und wild und in Allem ein Weib‹«?

Die Performanz des Mesnerbubs

Das Denken eines Philosophen wird performativ, wenn es sich im Denker verkörpert. Es geht dann nicht mehr nur darum, was er zu jenem oder diesem Problem zu sagen hat. Vielmehr wird Denken selbst zu einem. Es wird zur Problem-Handlung, in der sich ein Denker zeigt. Das ist es, was sich in Heideggers Philosophie darstellt: dass es nicht nur um das Gedachte, sondern auch und vor allem ums Denken geht.

Ein Hintergrund des Performativen ist das Ritual, die Zusammenführung von Wort und Gebärde, von Gesagtem und Getanem. Fritz Heidegger hat einmal in einem Brief über seinen Bruder geschrieben: »Wer Martin nicht als in der Meßkircher Sakristei aufgewachsenen Mesnerbuben kennt, hat seine Philosophie nicht begriffen, wenn auch der äußere Anschein oft anders aussieht; ich glaube gerade bei Martin an das Walten der Vorsehung und an das Weben des Hl. Geistes in der beständigen Nähe des Abgrundes«;[1] eine erstaunlich katholische Äußerung, die sich allerdings daraus erklären lässt, dass der Briefempfänger katholischer Pfarrer ist.

Judith Butler meint, dass Performativität »in erster Linie die Eigenschaft sprachlicher Äußerungen« bezeichne, »durch die im Moment des Äußerns etwas geschieht oder ins Leben gerufen wird«.[2] Wenn ich rufe: »Nieder mit T.!«, dann verstehe ich diesen Appell als Aufforderung, die Herrschaft von T. zu beenden. Vor allem: Der Appell erscheint als eine Handlung, mit der ich mich in besonderer Situation gegen etwas einsetze. Nicht nur im Politischen, sondern gerade beim religiösen Ritual, in der Liturgie, spielen solche Formulierungen die größte Rolle.

Erinnern wir uns! Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebt der junge Martin Heidegger in einer katholischen Welt. Glocken rufen zur Messe: Leib wird Brot, Blut wird Wein. Der Theologiestudent wird Bücher lesen, die ihn aufwühlen: Friedrich Nietzsche spricht vom Tod Gottes, Søren Kierkegaards und Fjodor Dostojewskis Werke lassen zerquälte Seelen zum ersten Mal in deutscher Übersetzung sprechen, und die wichtigen Dichter sind Rilke und George. Dann bricht der Große Krieg aus.

Damals erschien auch schon Hölderlin, der später zum Dichter-Giganten anwachsen wird. Er spricht von »Göttern«; Nietzsche, Rilke und George auch. Heidegger übernimmts, verwandelt das Ganze aber sehr eigenständig. Das ist auch deshalb zu sagen, weil es in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht ungewöhnlich war, von Göttern zu plappern. Walter F. Ottos »Die Götter Griechenlands«[3] von 1929 war eine Art Bestseller.

Für das »Weben des Hl. Geistes« ist das kein Problem. Der Katholizismus hatte es mit vielen Götter-Kröten zu tun, die sich als durchaus verdaulich erwiesen. Man errichtete die Kirche dann einfach auf den Säulen des zerstörten Tempels. Doch es ging auch anders. Noch Schelling kümmerte sich sehr um die Beziehung Dionysos/Jesus Christus, im Rückblick auf die »Dionysiaka« des Nonnos aus dem 5. Jahrhundert. In diesem Epos trägt Dionysos sozusagen das Kreuz. Max Klinger hat solche Spät-Gedanken zum Anlass seines »Christus im Olymp« genommen, an dem er sage und schreibe von 1889 bis 1897 malte, übrigens die ersten acht Lebensjahre des kleinen Martin.

Und dennoch spricht Heidegger – am Ende einer langen Reihe von schärfsten Angriffen auf die katholische Kirche – von seinem »Anti-Christentum«. Er habe nicht die »Gnade«.[4] Könnte sein, dass er dabei auch an seine erotischen Verhältnisse dachte. Aber die katholische Dialektik ist schlau. Wer hätte nicht die Gnade als gerade der, der verneint, sie zu haben? Der in Sack und Asche geht? Heideggers Denken über die Götter beansprucht überall einen so spirituellen Ernst, dass liberale oder auch nur leicht enttäuschte Christen diesen Ernst ernster nehmen können als die erschöpften akademischen Versuche der Theologen.

Doch angesichts der Äußerung von Fritz Heidegger scheint mir keineswegs Heideggers religiöse Orientierung auf dem Spiel zu stehen, sondern eher das, was er als Mesnerbube in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin zu sehen und zu hören bekam. Sowohl als Ministrant am Altar als auch als »Läuterbube«[5] im Chorgestühl hat Heidegger erfahren, wie große Worte und große Gesten zu einem einzigen großen Sinn verbunden wurden: »Hoc est enim corpus meum … Hic est enim calix sanguinis mei …« Und das Brot wandelte sich zum Leib Christi, der Wein zum Blut. Sehet das Wunder der Wandlung!

Das konnte nicht auf einen Gedanken oder eine Erkenntnis reduziert werden. Worte wurden durch Handlungen verkörpert, erlangten im Gesehenen und Gehörten erstaunliche Sinnlichkeit. Das ist es, woran man sich erinnern muss, wenn man Heideggers Denken, das zuletzt nichts anderes mehr sein will als die Handlung des Denkens selbst, verstehen möchte. Wenn Löwith von Heideggers philosophischen Zauberkünsten berichtet, dann bezeugt der Bruder Fritz, wo Heidegger diese Künste lernte.

Manuskript-Landschaft

Die Geschichte von Heideggers Gesamtausgabe muss noch erzählt werden. Sie bietet neben den historischen Fakten ein Epos der Begegnung von unterschiedlichen Personen, die an der Entstehung dieses Großwerks beteiligt waren und sind. Noch wichtiger ist, dass Heidegger selber es von Anfang an als einen Anschlag auf die akademische Philologie plante.

Er hatte zunächst starke Bedenken gegen das Projekt. Noch am 11. April 1972 schreibt er an den Verleger Vittorio Klostermann: »Leider kann ich Ihrem Wunsch, eine Gesamtausgabe meiner Arbeiten herauszubringen, nicht zustimmen. Es würde nicht dem Stil meiner Denkweise entsprechen.«[1] Der Stil seines Denkens ist ohne Zweifel einer, der in Werken fixiert nicht nur verschwindet, sondern sich dabei in etwas ihm Widerstrebendes, nämlich Gegenständliches, verwandelt. Heideggers Denken hat – obwohl oft komponierend – nichts Werkhaftes, es verliert, wenn es zu einem Ding wird.

Wenige Zeit später hat Heideggers Einstellung sich gewandelt. Hermann Heidegger berichtet, die Möglichkeit eines totalen Verlustes der Manuskripte in einem Atomkrieg habe ihn umgestimmt. Er hatte sich aber auch darüber Gedanken gemacht, wie eine Gesamtausgabe dem Stil seiner Denkweise entgegenkommen könnte. Sie solle »auf verschiedene Weisen zeigen: ein Unterwegs im Wegfeld des sich wandelnden Fragens der mehrdeutigen Seinsfrage«.[2] Sie sollte die Verwandlungen des Denkens darstellen, sollte seine Bewegung deutlich werden lassen. Doch wie sie das tun sollte, das hatte Heidegger in den wenigen (veröffentlichten) Bemerkungen nicht mehr angegeben.

Als 1975 und 1976 die beiden ersten Bände erschienen, konnte man auf den letzten Seiten der Bücher zu ahnen beginnen, wie sich Heidegger vorstellte, dass das »Unterwegs im Wegfeld« seines Denkens die Gesamtausgabe prägen sollte. Sie sollte sich in »Abteilungen« gliedern. Die ersten beiden waren schon erkennbar. Die eine enthielt sämtliche Veröffentlichungen zu Lebzeiten, die andere die Vorlesungen, die er in Freiburg und Marburg gehalten hatte.

Es fehlten noch zwei weitere. Wahrscheinlich hatte Heidegger sie noch selbst geplant. Die dritte Abteilung enthält die sogenannten »seinsgeschichtlichen Abhandlungen«, darunter die lang vor ihrer Veröffentlichung im Jahr 1989 unter Heidegger-Vertrauten kursierenden »Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)«. Der vierte Bereich des »Wegfelds« ist der heterogenste. Neben den Seminaren und einer Briefauswahl enthält er als die letzten neun Bände die sogenannten »Schwarzen Hefte«. Dass sie zuletzt erscheinen mussten, soll Heidegger noch mündlich bestimmt haben.

Die Manuskriptlandschaft erhält dadurch eine Ordnung. Sie verfolgt eine stufenweise Vertiefung des Denkens von exoterischen Werken der Veröffentlichungen und Vorlesungen zu den schon sich an die »Wenigen« und »Seltenen« wendenden »seinsgeschichtlichen Abhandlungen«. Dann geht es weiter zu den eigentlich esoterischen Texten der »Schwarzen Hefte«.[3] Der Abstieg von der exoterischen in die esoterische Sphäre orientiert sich am eigentlichen Problem dieses Denkens: der Entdeckung und Entfaltung einer nicht verdinglichenden Sprache. Nur ihr konnte es gelingen, das Nicht-Ding »Sein« an- und vielleicht auszusprechen. In den »Schwarzen Heften« ist Heidegger dieser Sprache am nächsten gekommen.

Auf dem »Wegfeld« entspricht dem Abstieg ein Aufstieg. Erst wer sich über die ersten drei Stufen hinabgelassen hat in diesen Denk-Brunnen, erkennt ihren Sinn. Er kann nun wieder hinaufklettern zu Gegenständen, die Heidegger in Vorlesungen und Veröffentlichungen thematisiert. Ein Werk wie »Sein und Zeit« kommt der sich vergegenständlichenden Philosophie am nächsten, die »Vier Hefte I und II« (Schwarze Hefte, GA 99) entfernen sich von ihr am weitesten.

Bei einem solchen Aufbau der Gesamtausgabe muss der Heidegger-Leser wissen, auf welcher Stufe er sich befindet. Er muss überhaupt die Spannung zwischen den esoterischen und exoterischen Manuskripten im Auge behalten, um vorschnelle Dogmatisierungen in seinen Lektüren zu vermeiden. Das Dogma ist bei diesem »sich wandelnden Fragen der mehrdeutigen Seinsfrage« ohnehin ein Missverständnis. Die Lehre von Heideggers Denken besteht in der Einsicht seiner Wandlungen. Wer das verstanden hat, weiß, dass der Philosoph kein Lehrer von Gedanken, sondern des Denkens ist.

Heidegger-Interpretation scheitert

In einer Vorlesung über Nietzsche möchte Heidegger dessen »metaphysische Grundstellung« von einem Gedanken her auslegen, den Nietzsche nur sehr selten, nämlich im Ganzen seiner Schriften drei Mal nennt: Es handelt sich um die »ewige Wiederkunft des Gleichen«. Heidegger räumt ein, dass die dreimalige Erwähnung »wenig genug« sei für einen »Gedanken, der der Grundgedanke der ganzen Philosophie sein« solle. Dann fährt er fort: »Dieses Wenige an Mitteilung kommt einem Verschweigen gleich; ja, es ist erst das rechte Verschweigen; denn wer völlig schweigt, verrät gerade sein Schweigen;[1] wer aber in der verhüllenden Mitteilung spärlich spricht, der verschweigt erst, daß eigentlich geschwiegen wird.«[2]

Verschweigen hieße dann, merkwürdig, das Verschwiegene so anzudeuten, dass man die Andeutung nicht bemerkt. Heidegger bezieht diese Hermeneutik höchstwahrscheinlich auch auf sich. Ihn zu lesen bedeutete dann, sich den eher unscheinbaren, den marginalen Schriften und Äußerungen zuzuwenden. Jedenfalls gibt die Quantität und der Ort des Auftauchens eines Gedankens keine Auskunft über seine Wichtigkeit.

In einem Briefentwurf an einen unbekannten Adressaten hat Heidegger einmal angegeben: »Ich schweige im Denken nicht erst seit 1927, seit der Veröffentlichung von ›Sein und Zeit‹, sondern in diesem selbst und vorher ständig.«[3] Ein seltsames Bekenntnis – was hat das Denken in »Sein und Zeit« und vorher und danach zu verschweigen? Offenbar etwas, das über das dort Gesagte hinausgeht. Doch warum soll es nicht ausgesprochen werden?

Heideggers Verschwiegenheit im Denken ist Anzeichen für einen esoterischen Bereich. Etwas soll oder kann offenbar nicht ausgesprochen werden. Warum? Nietzsche bezeichnet den Gedanken der »ewigen Wiederkunft« einmal als die »höchste Form der Bejahung«. Zarathustras Tiere, Adler und Schlange, führen wortreich aus, was das heißen soll. Für Zarathustra klingt das wie ein »Leier-Lied«. Als die Tiere weiterplappern, antwortet er zuletzt nicht mehr: »er unterredete sich eben mit seiner Seele.«[4] Vom Höchsten spricht man nur zu sich selbst.

Doch im Unterschied zu Nietzsche verschweigt Heidegger keinen Gedanken. Das Schweigen sei »die Bereitung der Sage des Zu-denkenden«, und »dieses Bereiten« sei »das Er-fahren und dieses ein Tun und Handeln«.[5] »Bereiten« – ein von Heidegger häufig verwendetes Wort:[6] Handlung, die etwas geschehen lässt. Das kann nicht in einer Aussage mitgeteilt werden, weil es um die Erfahrung dieses Geschehens (der »Sage«) geht. Also muss das Denken performativ werden, darstellen, was sich klaren und distinkten Bedeutungen – oder vielleicht überhaupt der Sprache – entzieht. Allein dann ist Verdinglichung und d.h. der Verlust des nur performativ Mitteilbaren zu vermeiden.

Schweigen und Verschweigen wären in der Philosophie Merkmale einer performativen Esoterik. Aber Schweigen und Verschweigen können nie verwirklichen, was sie wollen. Heidegger meint, dass der, der »völlig schweigt«, zu laut schweigt. Klar: Das demonstrative Schweigen ist beredt … Doch das totale Halten der Klappe könnte auch unbemerkt bleiben. Vielleicht bezeugt diese Alternative die Ausweglosigkeit des Schweigens in der Philosophie: Entweder das Schweigen wird beredt, oder es wird ignoriert. In beiden Fällen ist es sinnlos.

In der Philosophie ist es unmöglich, auf Mitteilung zu verzichten. Selbst die mystische Versenkung braucht einen Anfang, der die Notwendigkeit der Versenkung erläutert (so bei Plotin). Die Mitteilung kann verschiedene Formen annehmen. Eine ist die Performanz, die zeigen kann, was in der Mitteilung verlorengeht. Auch der Stil, der zum Philosophieren gehört, ist eine Art der Performanz. Sind Performanz und Stil nicht auch eine Art von Schweigen? Dann wäre es nicht ausweglos.

Die »Sage des Zu-denkenden« enthält keine Lehre, nichts, von dem Bildung im humanistischen Sinne profitieren könnte. Sie ist eine performative Aufforderung zum Denken: Denke nicht über etwas, denke nicht etwas, denke, was dich denken lässt! Alles, was sich zu einem Gegenstand des Denkens fixiert, erzeugt ein falsches Bewusstsein von dem, was dieses Denken ist.

Heidegger-Interpretation kommt daher immer zu kurz. Sie verdinglicht ein Denken, das alles darauf setzt, sich der Verdinglichung zu entziehen. Sie muss es verdinglichen – Forschung kann nur Texte produzieren. Heideggers Denken bleibt darum ein Stachel für alle Heidegger-Forschung. Denn wenn diese notwendig sagen will, worum es Heidegger geht, entgeht ihrs schon. – In der Philosophie hat es die Forschung immer nur mit ihren Abfällen zu tun …

»Wir Spätgeborene des Fragments«

Wer in Athen zum Parthenon auf der Akropolis hinaufsteigt und dann nach Nordwesten blickt, sieht den Tempel des Hephaistos. Er sei, wie Heidegger anlässlich eines Besuchs (1967) zu Recht feststellt, der »am besten erhaltene Tempel«, überdies noch »älter als der Parthenon«.[1] Er fragt: »Woher kam jedoch, der ungewöhnlich guten Erhaltung zum Trotz, das Kalte, das Düstere, das Leere dieses Tempelwerkes, was auch das ringsum Blühende nicht aufzuheitern vermochte?« Der Tempel ist leer, Hephaistos, dem er gewidmet war, ist nicht da.

Doch Heidegger beantwortet die Frage vorsichtig – mit einer anderen, rhetorischen Frage: »Bedürfen wir Spätgeborenen des Fragments, um, es weiterbildend, dem Fehlenden zu folgen und, so auf den Weg zum Ganzen gebracht, dessen Anwesen aus seiner Abwesenheit, von ihr stärker betroffen, zu erfahren?«[2] Der gut erhaltene Tempel als Fragment, Anstoß zur Erfahrung des Abwesenden.

Das Wort Fragment kommt vom lateinischen frangere, brechen. Wenn im Neuen Testament Jesus das Brot bricht, steht in der Vulgata dieses Verb (z.B. Lukas 24, 30). Das Fragment ist demnach ein von einem Ganzen abgebrochenes Stück. Heidegger hat also recht, das Tempelfragment mit einem Ganzen zu verbinden.

Aber was ist dieses beim Fragment stets abwesende Ganze? Es ist zerbrochen, zerstört. Das hat Heidegger ein paar Jahrzehnte früher in Hinsicht auf Hölderlins Gedichte einmal passender als beim Hephaistos-Tempel bemerkt. Es gehe um das »Bruchstückhafte seines wesentlichsten Werkes«. Das »Werk« sei als »Bruchstück zu erfahren«. Offenbar denkt er an die vielen unvollendeten Entwürfe in Hölderlins Dichtung wie das »Empedokles«-Projekt.

Und wirklich gehört das Fragment eher zur Musik und Dichtung als in die Philosophie. Dort ist es aus der Zerstörung des klassischen Werkbegriffs entstanden. Für diesen war organische Ganzheit das Ideal. Trümmer seiner Sprengung waren die extrem verdichteten fragmentarisch-atonalen Stücke Schönbergs, Bergs und Weberns. Es wäre das Höchste, wenn Denk-Fragmente so zu klingen vermöchten …

Das Fragment ist nicht einfach Stück, sondern Trumm, Bruchstück. Das Zerbrechen des Ganzen zeugt von Druck, einer exerzierten Gewalt. Die Form des jeweiligen Bruchstückes sind ihre Spuren. Auch ein Splitter oder eine Scherbe ist Gewalt-Fragment. (Gewalt kann fruchtbar sein.) Ist aber der Tempel ein Bruchstück?

Was zerbrach, ist die Welt, aus der er stammt. Zerbrach? Der Tempel zeigt keine Spuren von Gewalt. Er ist eine gut erhaltene Ruine, wie herausgefallen, herabgesunken, aus einer Welt, die, scheinbar ohne Widerstand, verging. Athen war mehrfach von kriegerischen Zerstörungen betroffen, wurde aber niemals zerstört. Doch eine Welt vergeht auch dann, wenn Gebäude erhalten bleiben. Dieses Vergehen der Welt hat eine eigene Art von Gewalt; eine stille Gewalt, der nichts zu widerstehen vermag. Unter der Gewalt der Zeit gilt: Welt ist nicht planbar. Es gibt keine Architekten der Welt.

Problematisch bei alldem ist der Gedanke, das Fragment verweise auf ein zerbrochenes Ganzes. Schon wahr, es ist Bruchstück, Zeugnis einer Entstehung aus Gewalt, aus Zerstörung. Doch sie ist auch Befreiung: Spuren der Gewalt am Fragment sind solche seiner Freiheit. Die »Kategorie des Fragmentarischen« (eine seltsame »Kategorie« allerdings), schreibt Adorno, sei »nicht die der kontingenten Einzelheit: das Bruchstück ist der Teil der Totalität des Werkes, welcher ihr widersteht«.[3] Doch in diesem Widerstehen ist das Fragment nicht nur frei.

Es widerlegt das Ganze, macht deutlich, dass die Idee des Ganzen ein Leben vergewaltigt, das mit jeder Fiber sein will, was es nicht sein kann. Kein Leben ist ganz, es ist Fragment von Anfang an, nur so lebbar; und darum immer schon zu spät oder zu früh geboren, Zeuge einer Bruchstück-Freiheit, Inschrift einer Trauer-Scherbe des Verlusts von etwas, das niemals meines war; gebrochen, ohne jemals in Gottes Händen ganz gewesen zu sein.

Kampf dem Rationalismus

1916, Heidegger schreibt einen Brief an seine Verlobte Elfride: »Ich weiß heute, daß es eine Philosophie des lebendigen Lebens geben darf – daß ich dem Rationalismus den Kampf bis aufs Messer erklären darf – ohne dem Bannstrahl der Unwissenschaftlichkeit zu verfallen.«[1] An dieser Äußerung ist vieles bemerkenswert.

Zuerst die naiv-aggressive Entgegensetzung einer Philosophie des eigentlichen Lebens mit dem Rationalismus. Der Siebenundzwanzigjährige denkt an die Universität: Husserl, einer seiner Lehrer, treibt Phänomenologie als »strenge Wissenschaft«, Cassirer ist als Neukantianer Wissenschaftstheoretiker. Heidegger meint, dem »Bannstrahl der Unwissenschaftlichkeit« zu entkommen. Zwei, drei Jahrzehnte später ist der Bann gesprochen. Er reagiert ambivalent: einmal stolz, den »Betrieb« verlassen zu haben, dann wieder beleidigt, von ihm angegriffen zu werden.

Erstaunlich: die Chuzpe des Privatdozenten. Er arbeitet an einem Programm, mit dem er die etablierte Philosophie aus den Angeln heben will. Der Weltkrieg tobt. Kafka veröffentlicht »Die Verwandlung«; es ist die Zeit, in der sich sehr gewöhnliche Bürger in Käfer verwandeln. Heidegger feiert: »wie ist Philosophie als lebendige Wahrheit zu schaffen u. als Schöpfung der Persönlichkeit wert u. machtvoll«.[2] Man meint, er hätte die unfeierlichen »unds« ausschreiben können. Kafka liefert das Stichwort: In Zeiten unbekannter, fremdartiger Verwandlungen erfasst sich ein Denken, das danach ausgreift, die Philosophie zu verwandeln.

Die Adressatin: Elfride. Der Beginn der Beziehung von Martin und Elfride steht unter dem Stern einer philosophischen Total-Performanz. Martin erklärt seine »Persönlichkeit«, die sich der Philosophie verschreiben, sich ihr aussetzen und in ihr sich verschanzen wird. Nietzsche behauptet einmal, dass sich ihm »allmählich herausgestellt« habe, »was jede grosse Philosophie bisher« gewesen sei: »nämlich das Selbstbekenntnis ihres Urhebers«.[3] Das gilt in etwa auch für Heidegger. In etwa, weil für Nietzsche die Philosophen von ihrem Selbstbekenntnis nichts wissen. Sie glauben, die Wahrheit zu kennen. Das gilt nicht für Heidegger. Er wusste, dass das Philosophen-Selbst zum Philosophieren gehört.

Heidegger hat die Vereinigung von Leben und Denken mit einer Konsequenz realisiert, die einen indolenten Intellektuellen des 21. Jahrhunderts ratlos macht. Was tue ich hier eigentlich? Kaum ein Brief an seine Frau, kaum ein Brief überhaupt, in dem nicht Heidegger, der Philosoph dieses Namens, sich bezeugt. Das gilt für die Manuskripte erst recht. Jeder Heidegger-Leser eine potentielle Elfride …

Die Wissenschaft vom Nichts

Heidegger und die Wissenschaft – eine eigentümliche Konstellation. Sie hat viele Töne und Nebentöne, die sich nicht harmonisieren lassen.

Da ist ein junger Mann, der sich 1911 für die Philosophie entscheidet, promoviert und habilitiert wird, so dass er im Wintersemester 1915/16 beginnt, an der Universität Seminare und Vorlesungen zu veranstalten. Als er 1946 im Zuge der Entnazifizierung seine Lehrerlaubnis verliert, reagiert er wütend. Am Beginn der fünfziger Jahre kehrt er auf die Bühne der Universitäten zurück. Noch 1966/67 hält er mit Eugen Fink in Freiburg ein Seminar über Heraklit.

Zudem hatte er Schüler und Schülerinnen, die an deutschen und im Zuge der Emigration aus dem »Dritten Reich« auch an englischen und vor allem amerikanischen Universitäten Karriere machten. Leo Strauss, Hans Jonas, Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, Karl Löwith, Herbert Marcuse, Käte Oltmans, Walter Bröcker oder auch Ernst Tugendhat und Rainer Marten – um nur die berühmten zu nennen. Überhaupt ist nicht zu sagen, dass Heidegger keine Universitätspolitik betrieb, im Gegenteil – und ich denke dabei nicht nur an sein Rektorat.

Doch zugleich ist Heidegger der Philosoph, der feststellt: »Die Wissenschaft denkt nicht.«[1] Das war spät und bereitete sich lange vor. Von Anfang an formulierte Heidegger die Aufgabe, den Wissenschaftscharakter der Philosophie zu prüfen. Für ihn war das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaft prinzipiell prekär. Dass er dann um 1934, nach einem vergeblichen, gigantomanischen Versuch, die neuzeitliche Wissenschaft zu zertrümmern, das Verhältnis zur Wissenschaft aufkündigte, war überfällig.

Bereits in den Vorlesungen zwischen 1919 und 1921 stellen sich die Weichen. Heidegger spricht zwar von einer Philosophie als »Ursprungswissenschaft«. Doch sein Thema ist das »faktische Leben«, das er in »formaler Anzeige« wissenschaftlich untersuchen will. Ziel ist, die Wissenschaft durch die Thematisierung des »lebendigen Lebens« selbst zu verlebendigen – wirft er ihr doch eine »Entlebung«[2] vor, die überhaupt um sich greife. Doch Heidegger merkte schnell, dass sein universitätspolitisches Programm scheiterte. Vielleicht sollte man es einmal mit Max Webers »Wissenschaft als Beruf« vergleichen, einem Programm, das ungleich erfolgreicher war.

Heidegger hat den Versuch, die Wissenschaft zu verwandeln, wiederholt. Nach »Sein und Zeit« gibt es eine Reihe von drei, vier Vorlesungen, in denen der Versuch zu seinen produktivsten Gestalten führt. Er interessiert sich für eine Grundlegung der Philosophie als »absoluter Wissenschaft vom Sein«[3] oder als »universaler Ontologie«. Aber auch diesen Versuchen fehlte der längere Atem. Heidegger jonglierte ein paar Jahre mit ihnen, das war zuweilen brillant; doch offenbar langweilte er sich.

Das hatte er dann in seiner Freiburger Antrittsvorlesung »Was ist Metaphysik?« unmissverständlich erfasst. Seit »Sein und Zeit« unterschied er das »Sein selbst« vom »Seienden«. Die »ontologische Differenz«[4] wurde zum wichtigsten Denkproblem. Innerhalb der Differenz galt, dass das »Sein selbst« in stetiger Verdinglichungs-Gefahr schwebte; war es doch kein Gegenstand und konnte nur zum Preis seines Verlusts oder seines Entzugs thematisiert werden. Alle Gegenständlichkeit befand sich auf der anderen Seite der Differenz, auf der des »Seienden«.

Das betonte Heidegger in der Vorlesung so: »Erforscht werden soll nur das Seiende und sonst – nichts; das Seiende allein und weiter – nichts; das Seiende einzig und darüber hinaus – nichts.«[5] Tatsächlich: Die Wissenschaften legitimieren sich dadurch, dass sie sich in Gegenstandsbereiche teilen und sich in ihnen entwickeln. Sie verstehen sich von spezifischen Gegenständen her: Die Biologie erforscht Leben, die Theologie Gott, die Soziologie die Gesellschaft, die Physik Energiequanten etc. Heidegger aber will aus der Formulierung, dass es über das »Seiende« hinaus offenbar noch ein »Nichts« gebe, Kapital schlagen.

So wendet er nicht unkomisch gegen die Wissenschaft ein: »Die Wissenschaft will vom Nichts nichts wissen.«[6] Das stimmt. Eine Wissenschaft vom Nichts scheint unmöglich. Da gäbe es nichts zu wissen. Der Wissenschaftler hätte nichts zu forschen. Er müsste über Nichts Vorlesungen und Vorträge halten, Aufsätze und Bücher schreiben. Es gäbe Lehrstühle für Nichts, Konferenzen über Nichts. Man müsste für Nichts Forschungsanträge stellen, Drittmittel für Nichts einheimsen. Die Studenten müssten Nichts studieren, über Nichts Prüfungen absolvieren. Sie bekämen Stipendien für Nichts. Der Anwendungsbereich von Nichts wäre minimal, überdies redundant. Das Nichts spielt in der Wissenschaft keine Rolle.

Unfähigkeit der Wissenschaft, der Gegenstandslosigkeit des »Seins selbst« entsprechen zu können – für Heidegger Anzeichen ihrer Gedankenlosigkeit, mehr noch, ihrer »Seinsvergessenheit«. Im exoterischen Bereich seines Denkens versuchte er einmal, dieser unfähigen Wissenschaft den Prozess zu machen. Im revolutionären Geist von 1933 dachte er vielleicht ein Jahr lang an eine wissenschaftliche Alternative zur neuzeitlichen Wissenschaft. Die Revolution sollte alles erschüttern. Aber kein Nationalsozialist – war er noch so »nihilistisch« – verspürte die Lust, sich mit Nichts zu beschäftigen. Enttäuscht zog der Philosoph sich zurück.

Im esoterischen Bereich seiner Philosophie wurde dann der Graben zwischen einem Denken der Entdinglichung und der Wissenschaft vom »Seienden« immer deutlicher. Nun wurde betont, dass das »Seyn« im gewöhnlichen Sinne gar nicht zu verstehen sei, weshalb eine Philosophie, die sich verständlich machen wolle, »Selbstmord« begehe.[7]

Entsetzliche Kälte

Die Frage, wie sich Geschichte ändert, ist für den Historiker ein Graus.[1] Ich nehme die Epochen-Aufteilung: Antike, Mittelalter, Neuzeit und vielleicht noch die Moderne. Wodurch unterscheidet sich die Antike von dem Mittelalter? Der Historiker rollt mit den Augen und verweist darauf, dass er mit historischen Fakten zu tun hat, an denen so etwas wie die Antike oder das Mittelalter nicht zu erkennen sind. Epochengrenzen sind höchstens fiktiv. Was eine Epoche als solche charakterisiert, ebenso. Am besten man kassiert den Begriff.

Heidegger hat das Fiktive der Geschichtsbetrachtung ausgenutzt. Er erzählt. Z.B. Folgendes:

»Im ersten Anfang, da die φύσις in die ἀλήθεια und als diese aufleuchtete, war das Er-staunen die Grundstimmung. Der andere Anfang, der des seynsgeschichtlichen Denkens, wird an-gestimmt und vor-bestimmt durch das Entsetzen. Dieses öffnet das Da-sein für die Not der Notlosigkeit, in deren Schutz die Seinsverlassenheit des Seienden sich verbirgt.«[2]

Die Erzählung der Seinsgeschichte ist ein einzigartiges Theorie-Epos, im 20. Jahrhundert konkurrenzlos. Sie schildert das Drama der Geschichte in immer neuen Versionen. Ein stabiles Strukturelement ist die Fiktion der zwei Anfänge, der eine bei den Griechen, der andere bei den Deutschen. Dazu muss versuchsweise erklärt werden, wie sich die Einheitlichkeit eines geschichtlichen Anfangs, auch einer Verwandlung, überhaupt manifestieren kann. Heidegger nennt das häufig: »Grundstimmung«.

Demnach gibt es in der Geschichte kollektive Mentalitäten, um nicht zu sagen: Spiritualitäten, die fiktive Schwankungen und Brüche in den Epochen verständlich machen. Heidegger, der sonst dem Originellen nicht abgeneigt ist, beansprucht hier einmal das Stereotyp, das den Anfang der Philosophie verkitscht. Platon und Aristoteles sprechen vom Staunen (θαυμάζειν) als Anfang einer je spezifischen Denkbewegung, die fürs Philosophieren wichtig sei.