Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Platz-1-"New York Times"-Bestseller und "Spiegel"-Bestseller Der heutige Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance erzählt in diesem erschütternden und von der Presse hochgelobten internationalen Bestseller die Geschichte seiner Familie – eine Geschichte vom gescheiterten Aufstieg und von der Resignation einer ganzen Bevölkerungsschicht. Seine Großeltern, echte Hillbillys, das heißt Angehörige der weißen Arbeiterschaft, versuchten, mit Fleiß der Armut zu entkommen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Doch letztlich war alles vergeblich. Misshandlung, Alkoholismus und Armut sind wesentliche Eigenschaften des Hillbilly-Lebensstils. Mit durchdringender Ehrlichkeit zeigt J.D. Vance, wie er selbst immer noch mit den Dämonen seiner chaotischen Familiengeschichte kämpft. In diesem Buch erfahren Sie, auf welche Schwierigkeiten Arbeiterfamilien in den USA stoßen und wie der mögliche künftige Vizepräsident der USA es geschafft hat, trotz Armut und zerrütteter Familienverhältnisse im Leben durchzukommen. "Hillbilly-Elegie" ist ein tief bewegendes Memoir mit einer Portion Humor und lebhaften Protagonisten. Und es ist eine eindringliche und beunruhigende Geschichte vom Verlust des amerikanischen Traums für einen großen Teil des Landes. Dieses Buch bringt Sie zum Nachdenken darüber, ob sich amerikanische Werte, Denkweise und Lebensstil von denen der Europäer unterscheiden.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

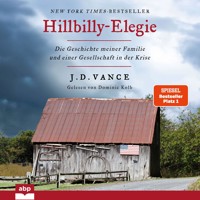

Buchvorderseite

Das Buch

»Ich war eines dieser Kinder mit einer trostlosen Zukunft. Ich hätte mich beinahe der tiefsitzenden Wut und Verbitterung ergeben, die alle in meinem Umfeld erfasst hatte. Das ist meine wahre Lebensgeschichte, und das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Die Leute sollen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich fast schon selbst aufgegeben hat, und warum es tatsächlich so weit kommen kann.«

Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und Alkohol: Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA – entfremdet von der politischen Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische Parolen. Früher konnten die »Hillbillys«, die weißen Fabrikarbeiter, darauf hoffen, sich zu Wohlstand zu schuften. Doch spätestens gegen Ende des 20. Jahrhunderts zog der Niedergang der alten Industrien ihre Familien in eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. J.D. Vance gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose Situation und die Krise einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu schildern.

Der Autor

James David Vance, geboren 1984, wuchs in der Industriestadt Middletown in Ohio und in den Appalachen von Kentucky auf. Während seiner Jugend erlebte er den wirtschaftlichen Niedergang und den Abstieg der Menschen dort mit, während er in zerrütteten Familienverhältnissen aufwuchs. Später studierte er an der Yale University Jura und wurde Direktor einer Investmentfirma. Sein Buch Hillbilly-Elegie, das nicht zuletzt den Wahltriumph von Donald Trump erklärt, bewegte Millionen von Lesern inund außerhalb der USA. Ursprünglich ein erbitterter Gegner Trumps, wurde Vance 2024 von diesem in sein Wahlkampfteam geholt und als künftiger Vizepräsident nominiert. Vance ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Familie lebt in Cincinnati, Ohio.

Titelseite

J.D.Vance

Hillbilly-Elegie

Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise

Aus dem Amerikanischenvon Gregor Hens

Impressum

Deutsche Lizenzausgabe1. Auflage 2024© 2024 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbRYes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbRTürkenstraße 89, 80799 Mü[email protected] Rechte vorbehalten.

Die deutschsprachige Erstausgabe erschien 2017 im Ullstein Hardcover Verlag. © 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 bei Harper, einem Imprint von HarperCollins Publishers, New York, unter dem Titel Hillbilly Elegy © 2016 by J. D. Vance. All rights reserved.

Redaktion: Palma Müller-ScherfUmschlaggestaltung: STM MünchenUmschlagabbildungen: Douglas Camara/Shutterstock.com, photowind/Shutterstock.com, iStock.com/mdesigner125Satz: Carsten Klein, Torgau

ISBN Print 978-3-96905-361-4ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96905-362-1ISBN E-Book (PDF) 978-3-96905-363-8

Mamaw und Papaw– meinen Großeltern – gewidmet

Einleitung

Ich heiße J.D. Vance, und ich denke, ich sollte mit einem Geständnis beginnen: Ich finde die Tatsache, dass es dieses Buch gibt, das Sie in Händen halten, einigermaßen absurd. Vorne auf dem Umschlag steht, dass es sich um die Geschichte einer Familie handelt, nicht um persönliche Erinnerungen. Ich bin nämlich erst einunddreißig Jahre alt, und ich bin der Erste, der zugeben würde, dass ich in meinem Leben nichts wirklich Bedeutendes erreicht habe – auf jeden Fall nichts, was rechtfertigen würde, dass ein vollkommen fremder Mensch Geld ausgibt, um darüber zu lesen. Das Coolste, was ich – zumindest meinem Lebenslauf zufolge – gemacht habe, ist, das Jurastudium an der Yale University erfolgreich abzuschließen, eine Vorstellung, die der dreizehnjährige J.D. Vance für aberwitzig gehalten hätte. Aber Jahr für Jahr schaffen das zweihundert Menschen, und Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass es sich nicht lohnt, all deren Lebensgeschichten zu lesen. Ich bin kein Senator und kein Gouverneur, und ich war noch nie Kabinettssekretär. Ich habe keine Firma gegründet, die heute Milliarden wert ist, und auch keine Non-Profit-Organisation, die die Welt verändert. Ich habe eine gute Stelle, bin glücklich verheiratet, besitze ein schönes, gemütliches Zuhause und zwei quirlige Hunde.

Ich habe dieses Buch also nicht geschrieben, weil ich etwas Außerordentliches erreicht habe. Ich habe es geschrieben, weil ich etwas ziemlich Gewöhnliches erreicht habe – was den meisten Kindern, die so aufwachsen wie ich, eigentlich nie passiert. Ich bin nämlich in Armut aufgewachsen, im Rust Belt, in einer Stadt in Ohio, die einmal ein Stahlstandort war und von Stellenstreichungen und zunehmender Hoffnungslosigkeit geprägt ist, seit ich denken kann. Ich habe, gelinde gesagt, ein komplexes Verhältnis zu meinen Eltern, deren eine Hälfte beinahe ein ganzes Leben mit Drogenabhängigkeit gerungen hat. Ich wurde von meinen Großeltern aufgezogen, die beide keinen Schulabschluss hatten. In der ganzen, selbst der entfernteren Verwandtschaft gab es kaum jemanden, der studiert hatte. Die Statistik zeigt, dass Kinder, wie ich eines war, einer trostlosen Zukunft entgegensehen; dass sie nur mit Glück einem Leben als Sozialfall entgehen. Und wenn sie kein Glück haben, sterben sie an einer Überdosis Heroin, wie es Dutzenden in meiner kleinen Heimatstadt allein im letzten Jahr widerfahren ist.

Ich war eines dieser Kinder mit einer trostlosen Zukunft. Ich hätte die High School beinahe nicht geschafft. Ich hätte mich fast der tiefsitzenden Wut und Verbitterung ergeben, die alle in meinem Umfeld erfasst hatte. Heute sehen mich die Leute an, sie sehen meine Arbeit und das Diplom einer Eliteuniversität, und sie gehen davon aus, dass ich eine Art Genie bin und nur ein wahrlich außerordentlicher Mensch es so weit hätte bringen können wie ich. Ich halte diese Theorie – bei allem Respekt für diese Leute – für ganz großen Blödsinn. Welche Talente ich auch haben mag, ich hätte sie beinahe verschwendet, wenn mich nicht einige liebevolle Menschen gerettet hätten.

Das ist meine wahre Lebensgeschichte, und das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Die Leute sollen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich fast schon selbst aufgegeben hat, und warum es tatsächlich so weit kommen kann. Die Leute sollen verstehen, was im Leben der Armen vor sich geht, welche psychologische Wirkung diese geistige und materielle Armut auf ihre Kinder hat. Die Leute sollen den amerikanischen Traum so kennenlernen, wie meine Familie und ich ihn kennengelernt haben. Die Leute sollen wissen, wie sich sozialer Aufstieg wirklich anfühlt. Und sie sollen verstehen, was ich selbst erst vor kurzem verstanden habe: dass diejenigen unter uns, die das Glück hatten, den amerikanischen Traum zu leben, noch immer von den Gespenstern eines Lebens verfolgt werden, das wir längst hinter uns gelassen haben.

Im Hintergrund meiner Geschichte lauert etwas, das mit ethnischer Herkunft zu tun hat. In unserer von Rassenbewusstsein geprägten Gesellschaft reicht das Vokabular oftmals nicht weiter als bis zur Hautfarbe: »Schwarze«, »Asiaten«, »Weiße« (und ihre Privilegien). Manchmal sind diese groben Kategorien nützlich, aber wenn man meine Geschichte verstehen will, muss man mehr ins Detail gehen. Ich bin zwar weiß, aber ich identifiziere mich nicht mit den WASPs – den weißen angelsächsischen Protestanten des Nordostens. Ich identifiziere mich eher mit den Millionen von weißen Arbeitern ulster-schottischer Herkunft, für die ein Studium nie in Frage kam. Für diese Menschen ist Armut Familientradition. Ihre Vorfahren waren Tagelöhner in der Sklavenhaltergesellschaft der Südstaaten, dann Farmpächter, dann Bergarbeiter, und schließlich arbeiteten sie als Maschinisten oder im Sägewerk. Amerikaner nennen sie Hillbillys, Rednecks oder White Trash. Ich nenne sie Nachbarn, Freunde und Verwandte.

Die Ulster-Schotten bilden eine der erkennbarsten Gruppen in unserer Gesellschaft. Wie ein aufmerksamer Beobachter einmal feststellte: »Wenn ich durch Amerika gereist bin, haben mich die Ulster-Schotten immer beeindruckt als die beharrlichste und konstanteste regionale Subkultur des Landes. Ihre Familienstrukturen, Religion und Politik, ihr Gesellschaftsleben, all das blieb angesichts der vollständigen Aufgabe jeglicher Tradition, die beinahe überall sonst stattgefunden hat, komplett unverändert.«1Diese ausgeprägte Akzeptanz der eigenen kulturellen Tradition geht mit vielen guten Eigenschaften einher – einer intensiven Loyalität, einer leidenschaftlichen Hingabe an Familie und Nation – und auch mit vielen schlechten. Wir mögen Außenseiter nicht besonders oder Leute, die anders sind als wir, egal, ob sich dieses Anderssein in der äußeren Erscheinung manifestiert oder im Verhalten oder – und dies ist entscheidend – in der Sprache. Um mich zu verstehen, müssen Sie wissen, dass ich im Kern ein ulster-schottischer Hillbilly bin.

Wenn die ethnische Herkunft eine Seite der Medaille ist, dann ist Geographie die andere. Als die erste Welle schottisch-irischer Einwanderer im achtzehnten Jahrhundert in der Neuen Welt von Bord ging, zog es sie mit Macht in die Appalachen. Die Region ist zugegebenermaßen riesig – sie erstreckt sich im Süden bis Alabama und Georgia und im Norden bis Ohio und in den Staat New York –, aber kulturell sind die Appalachen erstaunlich einheitlich. Meine Verwandten, die aus den Bergen im Osten von Kentucky stammen, verstehen sich selbst als Hillbillys; auch der Country-Sänger Hank Williams Jr., der in Louisiana geboren wurde und in Alabama lebt, bezeichnet sich so in »A Country Boy Can Survive«, einer Hymne an die weiße Landbevölkerung. Es war die Wählerwanderung in Greater Appalachia von den Demokraten zu den Republikanern, die die amerikanische Politik nach Nixon umgekrempelt hat. Und es ist diese Region, wo das Schicksal der weißen Arbeiterschicht am finstersten ist. Geringe soziale Mobilität, Armut, Scheidung und Drogen haben meine Heimat zu einem Brennpunkt des Elends gemacht.

Es überrascht deshalb nicht, dass wir zu Pessimismus neigen. Was aber durchaus überrascht, ist, dass die Schicht der weißen Arbeiter den Umfragen zufolge die pessimistischste Gruppe in ganz Amerika ist. Sie sind pessimistischer als lateinamerikanische Einwanderer, von denen viele in unaussprechlicher Armut leben. Sie sind pessimistischer als schwarze Amerikaner, deren materielle Aussichten im Vergleich zu den Weißen weiterhin schlecht sind. Die Wirklichkeit rechtfertigt zwar einen gewissen Zynismus, doch die Tatsache, dass Hillbillys wie ich der Zukunft weniger abgewinnen können als viele andere Gruppen – von denen einige deutlich schlechter dran sind als wir –, deutet darauf hin, dass noch etwas anderes dahintersteckt.

Und so ist es auch. Wir sind gesellschaftlich isolierter als je zuvor, und diese Isolation geben wir an unsere Kinder weiter. Unsere Religion hat sich verändert; die Gemeinden, in denen sie gelebt wird, donnern emotionale Rhetorik, aber sie flüstern nur, wenn es um die Unterstützung geht, die die Kinder der Armen brauchen, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Viele von uns sind zur Dauerarbeitslosigkeit verdammt, oder sie konnten sich nicht dazu durchringen, umzuziehen, um nach besseren Chancen zu suchen. Unsere Männer leiden unter einer einzigartigen Krise der Männlichkeit, in der es einige Eigenschaften, die uns unsere Kultur auferlegt, schwermachen, in einer sich verändernden Welt voranzukommen.

Wenn ich die Misere meines Milieus erwähne, wird mir oft eine Erklärung dafür geliefert, die etwa folgendermaßen geht: »Natürlich haben sich die Aussichten der weißen Arbeiter verschlechtert, J.D., aber das ist wie mit dem Huhn und dem Ei: Sie heiraten weniger und lassen sich öfter scheiden, sie erfahren weniger Glück in ihrem Leben, eben weil ihre wirtschaftlichen Chancen gesunken sind. Wenn sie am Arbeitsmarkt bessere Chancen hätten, würden sich andere Aspekte ihres Lebens ebenfalls deutlich verbessern.« Diese Meinung habe ich auch eine Zeitlang vertreten, und in meiner Jugend hielt ich krampfhaft an dem Glauben fest, dass es so sei. Es leuchtet ja auch ein. Es stresst, keine Arbeit zu haben, und es stresst noch viel mehr, nicht genug Geld zum Leben zu haben. In dem Maße, in dem das industrielle Zentrum des Mittleren Westens ausgehöhlt wurde, sind der weißen Arbeiterschicht die wirtschaftliche Grundlage und das damit einhergehende geregelte Familienleben abhandengekommen.

Aber Erfahrung kann ein fordernder Lehrer sein, und sie hat mich gelehrt, dass die prekäre materielle Situation bestenfalls ein Teil der Erklärung ist. Vor einigen Jahren, im Sommer vor meinem Jurastudium, suchte ich nach einer Arbeitsstelle, um meinen Umzug nach New Haven, Connecticut, bezahlen zu können. Ein Freund unserer Familie lud mich ein, für ihn zu arbeiten: in einem mittelständischen Vertrieb für Bodenfliesen in der Nähe meines Wohnorts. Bodenfliesen sind außerordentlich schwer. Jede einzelne wiegt zwischen drei und sechs Pfund, und in jedem Karton sind etwa acht bis zwölf dieser Platten. Meine Hauptaufgabe bestand darin, die Kacheln auf Paletten zu packen und die Paletten für die Auslieferung vorzubereiten. Das war keine leichte Arbeit, aber ich verdiente dreizehn Dollar pro Stunde, und ich brauchte das Geld. Also nahm ich die Stelle an und machte so viele Überstunden und zusätzliche Schichten, wie ich konnte.

Der Fliesenhandel beschäftigte etwa ein Dutzend Leute. Die meisten der Angestellten arbeiteten schon viele Jahre dort. Ein Typ hatte zwei volle Arbeitsstellen, aber nicht, weil er es nötig gehabt hätte: Die zusätzliche Arbeit bei uns erlaubte es ihm, sich den Traum von einem Pilotenschein zu erfüllen. Dreizehn Dollar Stundenlohn waren gutes Geld für einen alleinstehenden Mann in unserer Stadt – eine vernünftige Wohnung kostet dort etwa fünfhundert Dollar im Monat –, und es gab im Fliesenhandel regelmäßige Lohnerhöhungen. Jeder, der dort ein paar Jahre gearbeitet hatte, verdiente noch in der Wirtschaftskrise mindestens sechzehn Dollar die Stunde, was einem Jahreseinkommen von 32 000 Dollar entsprach – weit über der Armutsgrenze selbst für eine Familie. Trotz dieser relativ guten Bedingungen gelang es den Abteilungsleitern nicht, meine Stelle im Lager mit einem festen Angestellten zu besetzen. Als ich aufhörte, arbeiteten im Lager drei Leute. Mit sechsundzwanzig war ich bei weitem der Älteste.

Ein Typ, ich nenne ihn mal Bob, hatte wenige Monate vor mir im Lager angefangen. Bob war neunzehn Jahre alt, und seine Freundin war schwanger. Der Geschäftsführer bot der Freundin netterweise einen Schreibtischjob an, sie musste dort Anrufe annehmen. Beide machten ihren Job sehr schlecht. Die Freundin erschien ungefähr jeden dritten Tag nicht zur Arbeit und versäumte es zudem immer, vorher Bescheid zu geben. Sie hielt nur ein paar Monate durch, obwohl sie immer wieder ermahnt wurde, ihre Gewohnheiten zu ändern. Bob fiel etwa einmal pro Woche aus, und er kam ständig zu spät. Außerdem ging er drei, vier Mal am Tag aufs Klo und blieb jedes Mal über eine halbe Stunde weg. Das ging so weit, dass ein Kollege und ich uns am Ende meiner Zeit dort einen Spaß daraus machten: Wir stoppten die Zeit, und wenn er aus der Toilette kam, riefen wir uns quer durchs Lager die rekordverdächtigen Zeiten zu: »Fünfunddreißig Minuten!« »Fünfundvierzig Minuten!« »Eine Stunde!«

Schließlich wurde auch Bob entlassen. Als es so weit war, protestierte er lautstark: »Wie können Sie mir das antun? Wissen Sie denn nicht, dass meine Freundin schwanger ist?« Und er war nicht der Einzige: Wenigstens zwei weitere Arbeiter, darunter Bobs Cousin, verloren in der kurzen Zeit, in der ich im Fliesenlager arbeitete, ihre Stellen oder schmissen selbst hin.

Solche Geschichten darf man nicht ignorieren, wenn man über Chancengleichheit spricht. Nobelpreisträger unter den Ökonomen sorgen sich um den Niedergang der Industrie im Mittleren Westen und die wirtschaftliche Entkernung der weißen Arbeiterschicht. Was sie damit meinen, ist, dass die Stellen in der Fertigungsindustrie nach Übersee abgewandert sind und für diejenigen, die keine weiterführende Ausbildung haben, weniger Jobs zur Verfügung stehen, um in die Mittelschicht aufzusteigen. Das stimmt wohl – auch ich mache mir über diese Dinge Gedanken. Aber in diesem Buch geht es um etwas anderes: Was passiert eigentlich im Leben wirklicher Menschen, wenn es mit der Industrie bergab geht? Es geht darum, dass diese Menschen auf die schlimmen Bedingungen denkbar schlecht reagieren. Es geht um eine Kultur, die den sozialen Verfall in zunehmendem Maße befördert, statt ihm entgegenzuwirken.

Die Probleme, die ich im Lager des Fliesenhandels sah, gehen viel tiefer als makroökonomische Trends und politische Vorgaben. Es gibt zu viele junge Männer, die sich harter Arbeit verweigern, zu viele gute Jobs, die sich kaum über längere Zeit besetzen lassen. Da ist ein junger Mann, der jeden Grund hätte zu arbeiten – eine Verlobte, die er unterstützen muss, ein Baby im Anmarsch – und der eine gute Stelle mit ausgezeichneter Krankenversicherung einfach so hinschmeißt. Und was noch verstörender ist: Als es vorbei war, dachte er, jemand habe ihm etwas angetan. Hier fehlt die Selbstbestimmtheit; das Gefühl herrscht vor, dass man über sein Leben gar nicht verfügt; man gibt jedem anderen eher die Schuld als sich selbst. Dies ist im größeren Kontext des modernen amerikanischen Wirtschaftslebens einzigartig.

Ich sollte anmerken, dass ich mich zwar auf die gesellschaftliche Gruppe konzentriere, die ich kenne – die Schicht der weißen Arbeiter mit Verbindungen in die Appalachen –, aber ich behaupte nicht, dass wir größeres Mitleid verdient hätten als andere Leute. Es geht nicht darum zu erklären, warum Weiße mehr Grund haben, sich zu beklagen, als Schwarze oder irgendeine andere Gruppe. Gleichwohl hoffe ich, dass beim Lesen dieses Buches ein Bewusstsein dafür entsteht, welche Wirkung soziale Herkunft und Familie auf die Armen haben, ohne dass diese Einblicke durch das Prisma der Rassenbeziehungen gefiltert werden. Für viele Amerikaner beschwört ein Begriff wie »welfare queen« das Bild einer faulen schwarzen Mutti herauf, die den Staat betrügt. Die Leser dieses Buchs werden schnell erkennen, dass zwischen diesem rassistischen Schreckbild und meiner Argumentation kaum ein Zusammenhang besteht. Ich habe in meinem Leben eine Menge Sozialhilfebetrügerinnen kennengelernt. Einige von ihnen waren meine Nachbarn, und alle waren sie weiß.

Dieses Buch ist keine wissenschaftliche Studie. In den letzten Jahren haben William Julius Wilson, Charles Murray, Robert Putnam und Raj Chetty überzeugende Studien zum Thema vorgelegt, die zeigen, dass in den Siebzigerjahren die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs geringer wurden, dass dies seither nicht wirklich besser geworden ist, dass einige Regionen stärker betroffen sind als andere (keine Überraschung: Die Appalachen und der Rust Belt haben schlecht abgeschnitten) und dass viele der Erscheinungen, die ich in meinem Leben beobachtet habe, in der ganzen Gesellschaft existieren. Vielleicht bin ich mit der einen oder anderen ihrer Schlussfolgerungen nicht einverstanden, aber diese Autoren haben glaubhaft dargelegt, dass Amerika ein Problem hat. Ich werde zwar Erhebungen zitieren und wissenschaftliche Arbeiten heranziehen, um meine Beobachtungen zu untermauern, aber mein vorrangiges Ziel ist es nicht, Sie zu überzeugen, dass ein dokumentierbares Problem vorliegt. Mein Ziel ist es in erster Linie, Ihnen eine wahre Geschichte darüber zu erzählen, wie es sich anfühlt, wenn einem das Problem schon seit Geburt wie eine Schlinge um den Hals liegt.

Ich kann diese Geschichte nicht erzählen, ohne mich auf die Figuren zu beziehen, die mein Leben geprägt haben. Deshalb sind dies nicht nur persönliche Erinnerungen; das Buch ist auch eine Familiengeschichte – eine Geschichte über Chancen und sozialen Aufstieg aus Sicht einer Gruppe von Hillbillys aus den Appalachen. Vor zwei Generationen waren meine Großeltern verliebt und bettelarm. Sie heirateten und zogen nach Norden in der Hoffnung, der bitteren Armut, die sie umgab, zu entkommen. Ihr Enkelkind (ich) hat an einer der besten Universitäten der Welt studiert. Das ist die kurze Fassung. Die längere steht auf den folgenden Seiten.

Auch wenn ich manche Namen geändert habe, um die Menschen und ihre Privatsphäre zu schützen, ist diese Geschichte doch – im Rahmen meiner Erinnerungsmöglichkeiten – eine vollständige und genaue Schilderung der Welt, die ich kennengelernt habe. Keine der Figuren ist aus mehreren Personen zusammengesetzt, nirgends wird die Geschichte erzählerisch gerafft. Wo es mir möglich war, habe ich für die Details in Dokumenten (Zeugnissen, handschriftlichen Briefen, Notizen auf Fotos) Bestätigung gesucht. Ich weiß aber auch, dass diese Geschichte ebenso fehlbar ist wie das menschliche Gedächtnis. Und tatsächlich, als ich meine Schwester bat, eine frühere Fassung des Manuskripts zu lesen, führte dies zu einer halbstündigen Diskussion darüber, ob ich einen bestimmten Vorfall zeitlich falsch eingeordnet hatte. Ich beließ es bei meiner Fassung, nicht weil ich vermute, dass das Gedächtnis meiner Schwester schwach ist (ich gehe eigentlich davon aus, dass ihres besser ist als meines), sondern weil ich glaube, dass wir etwas lernen können, wenn wir betrachten, wie wir in unserer Erinnerung die Ereignisse sortieren.

Natürlich bin ich kein neutraler Beobachter. Beinahe alle Figuren, die Ihnen in diesem Buch begegnen werden, haben große Charakterschwächen. Einige haben versucht, andere Menschen zu ermorden, einigen wenigen ist es sogar gelungen. Einige haben ihre Kinder misshandelt, körperlich und emotional. Viele haben Drogen genommen (und tun es noch immer). Aber ich liebe diese Menschen, selbst diejenigen, mit denen ich es vermeide zu sprechen, weil ich meine eigene geistige Gesundheit nicht aufs Spiel setzen möchte. Und wenn der Eindruck entstehen sollte, dass es in meinem Leben schlechte Menschen gibt, dann bitte ich um Entschuldigung, sowohl Sie, den Leser, als auch die Menschen, die ich auf diese Weise porträtiert habe. Denn es gibt in dieser Geschichte keine Bösewichte; da ist nur diese bunt zusammengewürfelte Bande von Hillbillys, die versuchen, den richtigen Weg zu finden – zu ihrem eigenen Nutzen und, mit Gottes Gnade, zu meinem.

Kapitel 1

Wie die meisten Kinder, so lernte auch ich die eigene Adresse, um einem Erwachsenen erklären zu können, wohin er mich bringen sollte, falls ich mich einmal verlaufen würde. Wenn mich im Kindergarten die Erzieherin fragte, wo ich wohnte, konnte ich die Adresse wie aus der Pistole geschossen aufsagen, obwohl meine Mutter ihren Wohnsitz aus Gründen, die ich als Kind nie verstand, ständig änderte. Trotzdem unterschied ich immer zwischen »meiner Adresse« und »meinem Zuhause«. Die Adresse bezeichnete den Ort, an dem ich mit meiner Mutter und meiner Schwester die meiste Zeit verbrachte, wo auch immer das gerade war. Mein Zuhause dagegen war unveränderlich: das Haus meiner Urgroßmutter, in der Senke in Jackson, Kentucky.

Jackson ist eine Kleinstadt mit etwa sechstausend Einwohnern, inmitten der Bergbauregion im Südosten von Kentucky. Von einer Stadt zu sprechen ist leicht übertrieben: Es gibt ein Gerichtsgebäude, ein paar Restaurants – fast ausschließlich Fast-Food-Ketten – und ein paar Läden und Geschäfte. Die meisten Leute wohnen in den Bergen beiderseits des Highway 15, in Wohnwagensiedlungen, Sozialwohnungen, kleinen Farmhäusern oder Siedlerhöfen wie dem, der als Kulisse meiner schönsten Kindheitserlebnisse diente.

Die Leute in Jackson grüßen immer; sie lassen bereitwillig ihren liebsten Zeitvertreib liegen, um das Auto eines Fremden von Schnee freizuschaufeln; sie halten grundsätzlich an, steigen aus und salutieren, wenn eine Trauerkolonne vorbeifährt. Es war diese Gepflogenheit, die mich darauf aufmerksam machte, dass Jackson und seine Bewohner einzigartig sind. Warum, fragte ich meine Großmutter – die wir Mamaw nannten –, warum hielten alle an, wenn ein Leichenwagen vorüberfuhr? »Weil wir in den Bergen zu Hause sind, Schätzchen. Wir sind Hill People und ehren unsere Toten.«

Meine Großeltern verließen Jackson in den vierziger Jahren und zogen ihre Kinder in Middletown, Ohio auf, wo auch ich später groß geworden bin. Aber bis zu meinem zwölften Lebensjahr verbrachte ich die Sommer und einen großen Teil der übrigen Zeit in Jackson. Ich fuhr mit Mamaw hin, die Freunde und Verwandte besuchen wollte, immer in dem Bewusstsein, dass die Zeit die Liste ihrer liebsten Menschen kürzer werden ließ. Schließlich hatten unsere Besuche vor allem den einen Grund: Mamaws eigene Mutter zu versorgen, die wir Mamaw Blanton nannten (um sie, wenn auch ungenügend, von Mamaw zu unterscheiden). Wir übernachteten bei Mamaw Blanton in dem Haus, in dem sie lebte, seit ihr Mann sie zurückgelassen hatte, um im Pazifik gegen die Japaner zu kämpfen.

Mamaw Blantons Haus war für mich der schönste Ort der Welt, obwohl es weder groß noch luxuriös war. Es gab drei Schlafzimmer. Vorn waren eine kleine Veranda mit einer Schaukelbank und ein großer Garten, der sich auf der einen Seite an einem Hang verlor und auf der anderen bis zum Ende der Senke erstreckte. Mamaw Blanton besaß zwar einiges an Land, doch das meiste war nicht nutzbar und überwuchert. Hinterm Haus gab es keinen Garten, aber einen sehr schönen Berghang mit Felsen und Bäumen. Und wir hatten immer noch die Senke und den Bach, der das Grundstück auf der einen Seite begrenzte – all das reichte uns als Garten völlig aus. Die Kinder schliefen alle in einem Zimmer oben, einem Schlafsaal mit etwa einem Dutzend Betten, wo meine Cousins und ich bis spät in die Nacht spielten, bis uns die genervte Großmutter zum Schlafen verdonnerte.

Die umliegenden Hügel waren ein Kinderparadies, und ich verbrachte viel Zeit damit, die Fauna der Appalachen in Angst und Schrecken zu versetzen: Keine Schildkröte, keine Schlange, kein Frosch, kein Fisch, kein Eichhörnchen war vor mir sicher. Ich durchstreifte die Gegend mit meinen Cousins und bemerkte weder die allgegenwärtige Armut noch die sich verschlechternde Gesundheit von Mamaw Blanton.

In meinem Innersten war Jackson der einzige Ort, der mir, meiner Schwester und Mamaw gehörte. Ich liebte Ohio, aber die Gegend war voller schmerzhafter Erinnerungen. In Jackson war ich das Enkelkind der zähesten Frau und des begabtesten Automechanikers weit und breit. In Ohio war ich der sitzengelassene Sohn eines Mannes, den ich kaum kannte, und einer Frau, die ich lieber nicht gekannt hätte. Mom fuhr nur zum alljährlichen Familienfest nach Kentucky und gelegentlich zu einer Beerdigung, und wenn sie es tat, sorgte Mamaw dafür, dass sie die Turbulenzen ihres Lebens nicht mitbrachte. In Jackson wurde nicht herumgeschrien und nicht gestritten, meine Schwester wurde nicht geschlagen, und es gab vor allem »keine Männer«, wie Mamaw zu sagen pflegte. Mamaw hasste die wechselnden Liebesgeschichten meiner Mutter und ließ nichts davon in Kentucky zu.

In Ohio lernte ich, mit verschiedenen Ersatzvätern umzugehen, und ich machte meine Sache gut. Wenn Steve da war, der eine Midlife-Crisis hatte, wie sein Ohrring bewies, tat ich, als fände ich Ohrringe cool – so überzeugend, dass er es für angebracht hielt, auch mein Ohr zu durchstechen. Wenn Chip da war, ein Polizist und Alkoholiker, der meinen Ohrring für ein Zeichen von Verweichlichung hielt, war ich dickhäutig und fand Polizeiautos toll. Wenn Ken da war, ein seltsamer Mann, der Mom nach drei Tagen Beziehung einen Heiratsantrag machte, war ich der liebenswürdige Bruder für seine beiden Kinder. Aber nichts davon war echt. Ich hasste Ohrringe, ich hasste Streifenwagen, und ich wusste, dass ich mit Kens Kindern in spätestens einem Jahr nichts mehr zu tun haben würde. In Kentucky hingegen musste ich niemandem etwas vormachen, weil die einzigen Männer in meinem Leben dort – die Brüder meiner Großmutter, die Schwäger – mich schon kannten. Wollte ich, dass sie stolz auf mich waren? Selbstverständlich. Aber nicht, indem ich vortäuschte, sie zu mögen. Ich liebte sie wirklich.

Der älteste und hartgesottenste Mann unter den Blantons war mein Onkel Teaberry, dessen Spitzname von seinem Lieblingskaugummigeschmack abgeleitet war. Onkel Teaberry hatte wie sein Vater im Zweiten Weltkrieg bei der Marine gedient. Er starb, als ich vier war, weshalb ich mich nur an zwei Szenen mit ihm erinnere. In der ersten laufe ich um mein Leben, Teaberry kommt mit einem Springmesser hinter mir her und schwört, mein rechtes Ohr an die Hunde zu verfüttern, wenn er mich kriegt. Ich springe in Mamaw Blantons Arme, und das grausame Spiel ist vorbei. Aber ich weiß genau, dass ich ihn geliebt habe, denn in der zweiten Szene liegt er im Krankenhaus im Sterben, und ich darf nicht zu ihm und bekomme einen solchen Wutanfall, dass Oma sich gezwungen sieht, einen Schutzkittel überzuziehen und mich darunter ins Zimmer zu schmuggeln. Ich erinnere mich, wie ich mich unter dem Kittel an ihr festhielt, aber an den Abschied von Onkel Teaberry erinnere ich mich nicht.

Der Nächste war Onkel Pet. Onkel Pet war ein hochgewachsener, scharfsinniger Mann mit einer Vorliebe für anzügliche Witze. Als finanziell Erfolgreichster der Blanton-Sippe zog er als Erster von zu Hause aus und gründete verschiedene Holzgeschäfte und Baumärkte, die genug abwarfen, dass er in seiner Freizeit eigene Rennpferde auf die Bahn schicken konnte. Von den Männern schien er der freundlichste zu sein, er hatte den Charme eines erfolgreichen Geschäftsmanns. Aber unter dem Charme verbarg sich ein tiefer Zorn. Als einmal bei einem von Onkel Pets Geschäften eine Lieferung ankam, sagte der Lastwagenfahrer zu meinem alten Hillbilly-Onkel: »Lad das jetzt aus, du Hurensohn.« Mein Onkel Pet nahm den Ausdruck persönlich. »Wenn Sie das sagen, dann bezeichnen Sie meine liebe alte Mutter als Hure. Ich bitte Sie also, sich vorsichtiger auszudrücken.« Als der Fahrer, der wegen seiner Größe und Haarfarbe Big Red genannt wurde, die Beleidigung wiederholte, tat Onkel Pet, was jeder vernünftige Geschäftsmann getan hätte: Er zerrte den Mann aus seinem Führerhaus, schlug ihn bewusstlos und schlitzte ihn mit einer elektrischen Säge auf. Big Red wäre beinahe verblutet, er überlebte nur, weil er sehr schnell ins Krankenhaus gebracht wurde. Onkel Pet musste dafür nicht ins Gefängnis. Offenbar war Big Red selbst ein Mann aus den Bergen, er weigerte sich, mit der Polizei über den Vorfall zu sprechen oder Anklage zu erheben. Er wusste ja, was einem blühte, wenn man die Mutter eines anderen Mannes beleidigte.

Onkel David war möglicherweise der einzige von Mamaws Brüdern, der sich um diesen Ehrenkodex wenig scherte. Er war ein alter Rebell mit langem, wallendem Haar und liebte alles, nur keine Regeln, was erklären dürfte, warum er keine Ausflüchte machte, als ich seine gigantische Marihuana-Pflanze im Garten des alten Siedlerhofs entdeckte. Schockiert fragte ich Onkel David, was er mit den illegalen Drogen vorhabe. Er holte Blättchen und ein Feuerzeug und zeigte es mir. Ich war zwölf. Ich wusste, dass Mamaw ihn umbringen würde, wenn sie es jemals erführe.

Meine Sorge war nicht unbegründet, denn in der Familie erzählte man sich, dass Mamaw tatsächlich einmal einen Mann beinahe umgebracht hatte. Als sie etwa zwölf Jahre alt war, trat sie vor die Tür und sah, wie zwei Männer die Kuh der Familie – wertvoller Besitz in einer Welt, in der es nicht einmal fließendes Wasser gab – auf die Ladefläche ihres Trucks schoben. Sie rannte zurück ins Haus, schnappte sich ein Gewehr und gab ein paar Schüsse ab. Einer der Männer wurde ins Bein getroffen und brach zusammen, der andere sprang in den Wagen und raste mit quietschenden Reifen davon. Der Möchtegern-Dieb versuchte, sich auf allen vieren davonzuschleppen. Mamaw ging zu ihm, drückte ihm den Lauf an den Kopf und wollte die Sache gerade zu Ende bringen. Doch der Mann hatte Glück: Onkel Pet tauchte auf und griff ein. Mamaws erster bestätigter Abschuss musste warten.

Ich weiß, dass Mamaw eine durchgeknallte Waffennärrin war, und trotzdem fällt es mir schwer, die Geschichte zu glauben. Ich fragte in der Verwandtschaft herum: Die Hälfte der Familienmitglieder hatte sie noch nie gehört. Was ich glaube, ist nur, dass sie den Mann umgebracht hätte, wenn nicht jemand dazwischengegangen wäre. Sie verabscheute Treulosigkeit, und es gab keine größere Treulosigkeit als der Verrat an den eigenen Leuten. Jedes Mal, wenn von unserer Veranda ein Fahrrad gestohlen wurde (drei Mal, wenn ich richtig gezählt habe) oder wenn jemand ihr Auto aufbrach, um das Kleingeld zu klauen, oder wenn ein Paket gestohlen wurde, dann erzählte sie mir im Ton eines Generals, der seinen Truppen den Marschbefehl gibt: »Das Mieseste, was ein Armer tun kann, ist, von anderen Armen zu stehlen. Es ist doch so schon schwer genug. Verdammt, wir brauchen es uns doch nicht schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist!«

Der Jüngste der Blantons war Onkel Gary. Er war das Nesthäkchen der Familie, einer der liebenswürdigsten Männer, die ich je kennengelernt habe. Er ging früh von zu Hause weg und gründete eine erfolgreiche Dachdeckerfirma in Indiana. Er war ein guter Ehemann und ein noch besserer Vater. Wenn er zu mir sagte: »Wir sind stolz auf dich, Jaydot, guter Junge«, ging ich mit stolzgeschwellter Brust davon. Er war mein Lieblingsonkel – der einzige der Blanton-Brüder, der mir nicht mit Arschtritten drohte oder einem abgeschnittenen Ohr.

Meine Großmutter hatte noch zwei jüngere Schwestern, Betty und Rose, die ich beide sehr liebte. Aber es waren die Männer der Blantons, die mich faszinierten. Ich saß mit ihnen zusammen und bettelte sie an, ihre Geschichten immer wieder von neuem zu erzählen. Diese Männer waren die Hüter der Familientradition, die mündlich weitergegeben wurde, und ich war ihr bester Schüler.

Die meisten ihrer Erzählungen waren weit davon entfernt, jugendfrei zu sein. Es ging fast immer um die Art von Gewalt, die einen ins Gefängnis bringen kann. Vieles drehte sich darum, wie der Landkreis Breathitt, in dem Jackson lag, zu seinem alliterativen Beinamen gekommen war: »Bloody Breathitt«. Es gab viele Erklärungen dafür, die aber alle ein gemeinsames Thema hatten: Die Leute in Breathitt hassten bestimmte Dinge, und sie brauchten die Staatsgewalt nicht, um sich ihrer zu entledigen.

Eine der bekanntesten Geschichten des Blutvergießens in Breathitt hatte mit einem älteren Mann im Ort zu tun, der angeklagt war, ein junges Mädchen vergewaltigt zu haben. Mamaw erzählte mir, dass der Mann wenige Tage vor seiner Verurteilung in einem See in der Nähe gefunden wurde. Er trieb mit dem Gesicht nach unten und hatte sechzehn Schusswunden im Rücken. Es wurde nie versucht, den Mord aufzuklären, der ganze Vorfall wurde nur ein einziges Mal in der Lokalzeitung erwähnt, und zwar an dem Morgen, als die Leiche entdeckt wurde. In einer bewundernswerten Demonstration der journalistischen Tugend, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, berichtete die Zeitung: »Mann tot aufgefunden. Vermutlich Fremdeinwirkung.« »Vermutlich Fremdeinwirkung?«, donnerte meine Großmutter. »Nicht nur vermutlich, verdammt. Bloody Breathitt hat den Hurensohn zur Strecke gebracht.«

Und dann war da der Tag, als Onkel Teaberry hörte, wie ein junger Mann den Wunsch äußerte, »ihren Schlüpfer zu essen«, was sich auf die Unterwäsche von Mamaw, seiner Schwester, bezog. Onkel Teaberry holte eine von Mamaws Unterhosen, zückte sein Messer und zwang den jungen Mann, sie herunterzuschlucken.

Man könnte also meinen, ich entstamme einer Sippe von Verrückten. Aber diese Geschichten gaben mir das Gefühl, zur feinsten Familie der Hillbillys zu gehören, denn immer ging es eindeutig um Gut gegen Böse, und meine Familie stand stets auf der richtigen Seite. Meine Verwandten waren zum Äußersten bereit, aber ständig im Dienst einer bestimmten Sache – um die Ehre der Schwester zu verteidigen oder um sicherzustellen, dass ein Mann für seine Verbrechen büßte. Die Blanton-Brüder – und die eine raubeinige Blanton-Schwester, die ich Mamaw nannte – waren die Vollstrecker des Hillbilly-Rechts, und es gab für mich kein besseres.

Trotz dieser Tugendhaftigkeit – oder vielleicht genau deswegen – waren die Blanton-Brüder ausgesprochen lasterhaft. Einige von ihnen ließen verwahrloste Kinder, betrogene Frauen oder beides zurück. Und ich kannte sie auch gar nicht so gut: Ich sah sie nur auf großen Familienfesten oder in den Ferien. Trotzdem liebte und verehrte ich sie. Einmal hörte ich, wie Mamaw ihrer Mutter erklärte, dass ich die Blanton-Männer so sehr liebe, weil die Vaterfiguren in meinem Leben kämen und gingen, die Blantons aber immer da seien. Darin steckt auf jeden Fall ein Körnchen Wahrheit. Aber wichtiger war, dass die Blantons all das für mich verkörperten, was die Berge von Kentucky bedeuteten. Ich liebte sie, weil ich Jackson liebte.

Als ich älter wurde, verblasste meine Fixierung auf diese Männer und wurde zu Dankbarkeit, in demselben Maß, in dem mein Bild von Jackson als eine Art Paradies reifte. Jackson wird immer meine Heimat bleiben. Es ist unvorstellbar schön dort. Wenn sich im Oktober das Laub verfärbt, scheint es, als würden alle Hügel in Flammen stehen. Doch bei all dieser Schönheit und bei all diesen schönen Erinnerungen ist Jackson ein sehr rauer Ort. In Jackson habe ich gelernt, dass »Hill People« und »arme Leute« normalerweise ein und dasselbe bedeuten. Bei Mamaw Blanton gab es zum Frühstück meistens Rührei mit Schinken, Bratkartoffeln und Biskuits, zum Mittag gebratene Fleischwurst auf Brot und zum Abendessen Bohnensuppe und Maisbrot. In vielen anderen Familien im Ort war das nicht so. Ich erfuhr dies, als ich älter wurde und hörte, wie die Erwachsenen über die bedauernswerten Kinder in der Nachbarschaft sprachen: wie hungrig sie seien und was die Stadt dagegen tun könne. Mamaw schirmte mich von dem Schlimmsten ab, aber die Wirklichkeit an einem Ort wie Jackson lässt sich nur für eine gewisse Zeit verleugnen.

Als ich vor kurzem in Jackson war, versäumte ich es nicht, bei dem alten Haus von Mamaw Blanton vorbeizufahren, wo jetzt Rick, ein Cousin zweiten Grades, mit seiner Familie wohnt. Wie sprachen darüber, wie sich alles verändert hatte. »Jetzt sind die Drogen hier«, erzählte Rick. »Niemand hat Lust, regelmäßig zur Arbeit zu gehen.« Ich hoffte, dass an meiner geliebten Talsenke das Schlimmste vorbeigegangen sei, und bat Ricks Söhne, einen Spaziergang mit mir zu machen. Überall entdeckte ich die schrecklichen Anzeichen dieser Armut, die die gesamte Region erfasst hat.

Einiges war so herzzerreißend wie klischeehaft: einstürzende, modernde Schuppen, streunende Hunde, die um Futter bettelten, Vorgärten voller verrottender Möbelstücke. Anderes war noch weit beunruhigender. Als ich an einem kleinen, freistehenden Haus vorbeikam, entdeckte ich hinter dem Vorhang eines Schlafzimmers ein völlig verschrecktes Augenpaar. Neugierig geworden, trat ich näher und zählte in drei verschiedenen Fenstern nicht weniger als acht Augenpaare, die mich mit einer verstörenden Mischung aus Furcht und Sehnsucht anblickten. Auf der Veranda saß ein dürrer Mann von höchstens fünfunddreißig, offenbar der Vater der Familie. Mehrere unterernährte Hunde zerrten wild an ihren Ketten und bewachten den verödeten Vorgarten, auf dem Möbel herumlagen. Als ich Ricks Sohn fragte, womit der junge Vater sein Geld verdiene, erzählte er, der Mann sei stolz auf seine Arbeitslosigkeit. Und er fügte hinzu: »Aber die sind echt böse; wir versuchen einfach, ihnen aus dem Weg zu gehen.«

Dieses Haus mag extrem gewesen sein, aber es repräsentiert doch vieles im Leben der Hill People in Jackson. Beinahe ein Drittel der Bewohner lebt unterhalb der Armutsgrenze, davon etwa die Hälfte der Kinder von Jackson. Und diese Zahl berücksichtigt nicht die große Mehrheit, die nur knapp über der Armutsgrenze liegt. Eine Epidemie von Medikamentenabhängigkeit hat die Region erfasst. Die öffentlichen Schulen sind so schlecht, dass der Staat Kentucky sie unter Aufsicht gestellt hat. Trotzdem schicken Eltern ihre Kinder in diese Schulen, weil sie kaum Geld haben. Der High School misslingt es mit alarmierender Regelmäßigkeit, ihre Absolventen an die Universitäten zu vermitteln. Die Menschen von Jackson sind bei schlechter Gesundheit, und da ihnen der Staat nicht hilft, werden nicht einmal ihre einfachsten Erkrankungen behandelt. Vor allem aber sind sie biestig, was das angeht: Sie zögern, sich anderen zu öffnen, aus dem einfachen Grund, dass sie nicht von anderen verurteilt werden wollen.

2009 zeigte der Sender ABC einen Bericht über die Appalachen, in dem ein Phänomen beleuchtet wurde, das als »Mountain-Dew-Mund« bezeichnet wird.2Es geht um die schmerzhaften Zahnprobleme kleiner Kinder, verursacht durch den übermäßigen Konsum sehr zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke. ABC präsentierte eine ganze Litanei von Geschichten über Kinder, die Armut und Entbehrung ausgesetzt sind. Viele in der Region sahen diese Sendung, aber sie hatten nur bitteren Hohn dafür übrig. Die Reaktion war überall die gleiche: Verdammt, das geht die überhaupt nichts an. »Ich habe so etwas Beleidigendes noch nie gehört. Die sollten sich alle schämen, einschließlich ABC«, kommentierte jemand im Internet. Ein anderer fügte hinzu: »Sie sollten sich schämen dafür, dass sie alte, falsche Klischees wiederholen, statt ein präziseres Bild der Appalachen zu zeichnen. Dies entspricht der Meinung vieler Menschen, mit denen ich in den Bergdörfern der Region gesprochen habe.«

Ich wusste davon, weil meine Cousine auf Facebook versuchte, die Kritiker zum Schweigen zu bringen, indem sie anmerkte, die Probleme der Region könnten erst angegangen werden, wenn man sie einräumte. Amber ist in der besten Position, um die Probleme der Appalachen zu kommentieren: Im Gegensatz zu mir hat sie ihre gesamte Kindheit in Jackson verbracht. In der High School war sie eine Überfliegerin, später war sie die Erste in ihrer engeren Familie, die ein Studium abschloss. Sie erlebte die Armut von Jackson am eigenen Leib, und es gelang ihr, sie zu überwinden.

Die wütenden Reaktionen bestätigen die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Bewohner des Appalachengebiets. In einer Studie vom Dezember 2000 fanden die Soziologen Carol A. Markstrom, Sheila K. Marshall und Robin J. Tryon heraus, dass Vermeidungsstrategien und Wunschdenken zur Bewältigung von Schwierigkeiten unter den Teenagern der Appalachen »in signifikanter Weise eine Akzeptanz der Gegebenheiten« vorhersagten. Sie argumentieren, dass Hillbillys von frühester Kindheit an lernen, unangenehmen Wahrheiten nicht ins Auge zu sehen oder so zu tun, als gebe es bessere Wahrheiten. Diese Tendenz mag helfen, sich den Verhältnissen anzupassen, sie macht eine ehrliche Selbstbetrachtung aber nahezu unmöglich.

Wir neigen auch in dieser Hinsicht zur Schwarz-Weiß-Malerei: Wir verklären unsere guten und ignorieren unsere schlechten Eigenschaften. Das ist der Grund, warum die Reaktionen so heftig waren, als die Menschen in den Appalachen mit einem ehrlichen Blick auf die Ärmsten unter ihnen konfrontiert wurden. Das ist auch der Grund, warum ich die Blanton-Brüder so verehrte und warum ich die ersten achtzehn Jahre meines Lebens so tat, als sei alles in der Welt ein Problem, nur ich nicht.

Die Wahrheit ist unangenehm, und für die Hill People sind die unangenehmsten Wahrheiten diejenigen, die sie über sich selbst erzählen müssen. In Jackson wohnen zweifelsohne mit die freundlichsten Menschen der Welt, aber in Jackson wohnen auch eine Menge Drogenabhängige und wenigstens ein Mann, der die Zeit hat, acht Kinder in die Welt zu setzen, aber nicht, sie auch zu versorgen. Die Landschaft ist ohne Frage wunderschön, aber ihre Schönheit liegt unter der Verschmutzung und Verschwendung der Umwelt verborgen, unter dem Müll, der alles verschandelt. Ihre Bewohner sind gute Arbeiter, abgesehen von den vielen, die von Sozialleistungen leben und wenig Lust auf ehrliche Arbeit haben. Wie die Blanton-Brüder, so ist auch Jackson voller Widersprüche.

Es ist so schlimm geworden, dass mein Cousin Mike letzten Sommer unmittelbar nach der Beerdigung seiner Mutter darüber nachgedacht hat, ihr Haus zu verkaufen. »Ich kann hier nicht wohnen, und ich kann das Haus auch nicht leer stehen lassen«, erklärte er. »Die Süchtigen werden alles herausreißen.« Jackson ist immer arm gewesen, aber es ist nie ein Ort gewesen, an dem sich ein Mann nicht traut, das Haus seiner Mutter unbewacht zurückzulassen. Die Entwicklung dieses Ortes, den ich als meine Heimat bezeichne, hat eine Wendung genommen, die wahrlich besorgniserregend ist.

Falls ich versucht sein sollte, diese Probleme als die Sorgen einiger weniger Hinterwäldler abzutun, brauche ich nur einen Blick auf mein eigenes Leben zu werfen. Durch die massive Landflucht aus den ärmeren Regionen der Appalachen in Staaten wie Ohio, Michigan, Indiana, Pennsylvania und Illinois haben sich nicht nur die Hillbillys ausgebreitet, sondern auch ihre Werte. Tatsächlich ist es so, dass Leute aus Kentucky und ihre Kinder in Middletown, Ohio – wo ich aufgewachsen bin – derart präsent sind, dass wir Kinder die Stadt spöttisch als »Middletucky« bezeichnet haben.

Meine Großeltern zogen auf der Suche nach einem besseren Leben aus dem wahren Kentucky, wo sie tiefe Wurzeln hatten, nach Middletucky. Das Versprechen wurde zumindest teilweise eingelöst. Aber sie entkamen ihrer Heimat niemals ganz. Ihre ältere Tochter hat mit dem Drogenproblem, das Jackson heimgesucht hat, ein ganzes Leben lang gerungen. Die Zähne der Kinder mögen in Jackson besonders schlecht sein, aber auch meine Großeltern in Middletown hatten mit dem Problem zu kämpfen: Ich war neun Monate alt, als Mamaw meine Mutter zum ersten Mal dabei erwischte, wie sie Pepsi in mein Fläschchen tat. Vorbildliche Väter gibt es in Jackson nur sehr wenige, aber im Leben der Enkel meiner Großeltern sind sie ebenso rar. Jahrzehntelang haben die Menschen versucht, Jackson zu entkommen; jetzt schaffen sie es nicht, Middletown zu entkommen.

Wenn die Schwierigkeiten in Jackson ihren Ausgang genommen haben, so ist es noch längst nicht klar, wo sie enden werden. Was ich vor vielen Jahren, als ich mit Mamaw jener Beerdigungskolonne hinterhersah, erkannte, ist, dass ich ein Mann aus den Bergen bin. Und das Gleiche gilt für einen Großteil der weißen Arbeiterschicht Amerikas. Wir sind die Hill People, und es geht uns nicht besonders gut.

Kapitel 2

Hillbillys mögen es, den Wörtern eine eigene Note zu geben. Bitterfische heißen bei uns »minners« statt »minnows«, und »crayfish« (Flusskrebse) sind »crawdads«. Unter »hollow« versteht man eine Talsenke, aber ich habe das Wort immer nur verwendet, wenn ich einem Freund erklären musste, was ich mit »holler« meinte. Menschen aus anderen Regionen haben eine Menge Bezeichnungen für ihre Großeltern: »grandpa«, »nanna«, »pop-pop«, »grannie« und so weiter. Aber außerhalb meines Milieus habe ich noch nie jemanden »Mamaw« oder »Papaw« (die Wörter reimen auf »law« und »saw«) sagen hören. Nur Hillbilly-Großeltern hören darauf.

Meine Großeltern – Mamaw und Papaw – waren fraglos und uneingeschränkt das Beste, was mir hätte passieren können. Sie verbrachten die letzten beiden Jahrzehnte ihres Lebens damit, mir den Wert von Liebe und Verlässlichkeit zu zeigen und die Lehren fürs Leben mit auf den Weg zu geben, die die meisten Kinder von ihren Eltern bekommen. Beide haben dazu beigetragen, dass ich das Selbstvertrauen und die Möglichkeiten bekam, um eine reelle Chance auf den amerikanischen Traum zu haben. Aber ich bezweifle, dass Jim Vance und Bonnie Blanton als Kinder jemals viel von ihrem eigenen Leben erwarteten. Und wie auch? Die Berge der Appalachen und einklassige Dorfschulen befördern üblicherweise keine großen Träume.

Über Papaws erste Jahre weiß die Familie nicht viel, und das wird sich vermutlich auch nicht ändern. Was wir wissen, ist, dass seine Familie unter den Hillbillys einen gewissen Status hatte. Ein entfernter Cousin von Papaw – der ebenfalls Jim Vance hieß – heiratete in die Familie der Hatfields ein und schloss sich einer Gruppe ehemaliger Soldaten und Sympathisanten der Konföderierten an, die sich »Wildcats« nannten. Als Jim den ehemaligen Nordstaaten-Soldaten Asa Harmon McCoy ermordete, löste er damit eine der berühmtesten Familienfehden der amerikanischen Geschichte aus.

Papaw wurde 1929 als James Lee Vance geboren. Sein zweiter Vorname verwies auf seinen Vater, Lee Vance. Lee starb wenige Monate nach Papaws Geburt, weshalb Papaws überforderte Mutter Goldie das Baby zu ihrem eigenen Vater Pap Taulbee brachte, einem strengen Mann mit einem kleinen Holzgeschäft. Goldie schickte zwar hin und wieder Geld, besuchte ihren Sohn aber selten. Siebzehn Jahre lang lebte Papaw in Jackson, Kentucky bei Taulbee.

Pap Taulbee besaß ein winziges Haus, das aus zwei Zimmern bestand und nur wenige hundert Meter von dem Haus der Blantons – Blaine und Hattie mit ihren acht Kindern – entfernt lag. Der mutterlose Junge tat Hattie leid, und sie wurde für meinen Großvater zur Ersatzmutter. So gehörte Jim bald zur Familie: Er verbrachte den größten Teil seiner Freizeit damit, mit den Blanton-Jungs die Gegend zu erkunden, und er aß meistens in Hatties Küche. Es lag nahe, dass er später ihre älteste Tochter heiraten würde.

Jim heiratete in eine wilde Bande hinein. Die Blantons waren eine bekannte Sippe in Breathitt, und ihre Familienfehden waren beinahe so berühmt wie die von Papaws Familie. Mamaws Urgroßvater war Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zum Richter des Landkreises gewählt worden, aber erst nachdem ihr Großvater Tilden (der Sohn des Richters) ein Mitglied einer rivalisierenden Familie am Wahltag ermordet hatte.3In einem Bericht der New York Times über die Fehde stechen zwei Dinge heraus: erstens, dass Tilden für sein Verbrechen nie ins Gefängnis kam4, und zweitens dass »mit Komplikationen zu rechnen« sei, wie die Times ausführte. Davon ist auszugehen.

Als ich die grausige Geschichte in einer der auflagenstärksten Zeitungen des Landes zum ersten Mal las, war ich vor allem von einem Gefühl erfüllt: Stolz. Es ist unwahrscheinlich, dass andere meiner Vorfahren jemals in der New York Times erwähnt wurden. Und selbst wenn es so wäre, bezweifle ich, dass ihre Taten mich in der Weise stolz machen würden wie diese erfolgreiche Fehde – noch dazu eine, die möglicherweise eine Wahl entschieden hatte! Wie Mamaw zu sagen pflegte: Du kannst den Jungen aus Kentucky rausholen, aber du kannst nicht Kentucky aus dem Jungen rausholen.

Ich kann mir nicht vorstellen, was Papaw damals dachte. Mamaw stammte aus einer Familie, die lieber schoss als diskutierte. Ihr Vater war ein furchteinflößender alter Hillbilly mit einer Brust voller Orden, der fluchen konnte wie ein Seemann. Die mörderischen Heldentaten ihres Großvaters waren beeindruckend genug, um es in die New York Times zu schaffen. Aber nicht nur ihre Vorfahren verbreiteten Angst und Schrecken, auch Mamaw Bonnie selbst war derart aggressiv, dass viele Jahre später ein Anwerber der Marineinfanterie meinte, dass ich die Grundausbildung besser überstehen würde als mein Zuhause. »Diese Ausbilder sind wirklich gemein«, sagte er, »aber nicht so gemein wie deine biestige Großmutter.« Doch ihre Biestigkeit genügte nicht, meinen Vater von seinen Plänen abzubringen. Mamaw und Papaw heirateten 1947 in Jackson, als beide noch Teenager waren.

Damals, als die Euphorie der Nachkriegszeit abebbte und die Bevölkerung sich an eine friedliche Welt gewöhnte, gab es in Jackson zwei Arten von Menschen: diejenigen, die alles zurückließen, um in den industriellen Zentren des neuen Amerika ihr Glück zu suchen, und diejenigen, die es nicht taten. Meine Großeltern waren zarte vierzehn und siebzehn Jahre alt, als sie sich entscheiden mussten, zu welcher Gruppe sie gehören wollten.

Papaw hat mir einmal erzählt, dass der Bergbau – die Kohlegruben außerhalb von Jackson – für viele seiner Freunde die einzige Chance waren. Diejenigen, die in Jackson blieben, verbrachten ihr Leben an der Schwelle zur Armut, manchmal auch darunter. Kurz nach der Hochzeit nahm Papaw seine junge Familie und brachte sie nach Middletown, eine Kleinstadt in Ohio mit einer rasant wachsenden Industrie.

Das ist die Geschichte, die mir meine Großeltern erzählt haben, und wie die meisten Familienlegenden entspricht sie im Großen und Ganzen der Wahrheit, nimmt es aber mit den Details nicht so genau. Als ich vor kurzem zu Besuch in Jackson war, stellte mir mein Großonkel Arch – Mamaws Schwager, der Letzte seiner Generation in Jackson – Bonnie South vor, eine Frau, die ihre vierundachtzig Lebensjahre nur hundert Meter entfernt von Mamaws Elternhaus verbracht hatte. Bis zu dem Tag, als Mamaw nach Ohio ging, war Bonnie South ihre beste Freundin gewesen. Und wenn man Bonnie South Glauben schenken will, waren die Umstände ihres Umzugs skandalöser, als irgendeiner von uns vermutet hätte.

1946 hatten Bonnie South und Papaw ein Liebesverhältnis. Ich bin mir nicht sicher, was das in jener Zeit in Jackson bedeutete – ob sie sich auf eine Verlobung vorbereiteten oder ob sie einfach nur Zeit miteinander verbrachten. Bonnie hatte über Papaw nicht viel zu sagen außer, dass er »sehr hübsch« gewesen sei. Ansonsten konnte sie sich nur noch daran erinnern, dass Papaw sie 1946 mit ihrer besten Freundin betrogen hatte – mit Mamaw. Mamaw war dreizehn, Papaw sechzehn, und die Affäre resultierte in einer Schwangerschaft. Und diese Schwangerschaft führte zu mehreren dringlichen Gründen, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt war, Jackson zu verlassen: der Urgroßvater, ein bedrohlicher, ergrauter Kriegsveteran; die Brüder Blanton, die sich bei der Verteidigung von Mamaws Ehre bereits einen gewissen Ruf erarbeitet hatten; und eine lose verbundene Gruppe schießwütiger Hillbillys, in der sich die Nachricht von Bonnie Blantons Schwangerschaft schnell herumgesprochen hatte. Vor allem aber würden Bonnie und Jim Vance bald ein weiteres hungriges Maul zu stopfen haben, obwohl sie nicht einmal gelernt hatten, für sich selbst zu sorgen. Mamaw und Papaw reisten überstürzt ab und verbrachten eine kurze Zeit in Dayton, Ohio, bevor sie sich in Middletown niederließen.