Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Drachenmond Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Eine märchenhafte Anthologie

- Sprache: Deutsch

Gewinner des Deutschen Phantastikpreises 2017 in der Kategorie "Beste Anthologie" Traust du dich, einen Blick hinter den Spiegel zu werfen? Entdecke eine Welt, in der die Feen zum Klang fluchbeladener Harfen tanzen und Geheimnisse wohl verborgen hinter Brombeerhecken schlummern. Folge den Spuren derer, die du zu kennen glaubst. Doch gib acht – im Märchenreich ist nichts so, wie du es erwartest…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln

Eine märchenhafte Anthologie

Hrsg. Christian Handel

Inhalt

Vorwort

Die Kinderfresserin

Iftah Ya Simsim

Graf Steinherz

Das Fest

Sei still und lausche

Schwanengesang

Das Gewissen der Welt

Der Schuh der Dryade

Der Schneemann und die Ziege

Das Wappen

Das Glück lebt still im tiefen Wald

Silbernächte

Das Rosenkind

Spiegelschwester

Der Fluch der wahren Liebe

Das knöcherne Mütterlein

Der schwarze Schwan

Knochenlicht

Nachwort

Copyright © 2016 by

Drachenmond Verlag

Astrid Behrendt

Rheinstraße 60

51371 Leverkusen

http: www.drachenmond.de

E-Mail: [email protected]

Lektorat: Christian Handel

Korrektorat: Michaela Retetzki

Layout: Michelle N. Weber

Cover: Alexander Kopainski

Umschlagbildmaterial: Shutterstock

Illustrationen: So Lil’ art

»Knochenlicht«übersetzt von Larissa Wolf

»Graf Steinherz«, »Sei still und lausche«,

»Der Schuh der Dryade« und »Der schwarze Schwan«

übersetzt von Sarah Adler

ISBN 978-3-95991-182-5

Alle Rechte vorbehalten

Vorwort

Seit jeher lassen sich Menschen von Märchen verzaubern. Die gleichen Geschichten, die unsere Großeltern bereits von ihren Großeltern erzählt bekamen, lassen auch heute noch Kinderaugen auf der ganzen Welt vor Staunen und Aufregung aufleuchten. Nicht, dass Märchen nur etwas für Kinder wären – ganz im Gegenteil. Ich will damit nur sagen, dass Generation um Generation der Faszination dieser wunderbaren Erzählungen erliegen.

Als jemand, dessen Liebe zur Fantasy von den Brüdern Grimm, Hans Christian Andersen und Madame d’Aulnoy geweckt wurde, bin ich überzeugt davon, dass Fantasy-Autoren die Märchenerzähler von heute sind. Die mündlich überlieferten Geschichten von einst mögen inzwischen epischen Werken gewichen sein. Die Zutaten sind aber die gleichen geblieben.

Mit der sogenannten Fairytale-Fantasy – also der märchenhaften Fantasy – hat sich in der Phantastik sogar ein eigenes Subgenre herauskristallisiert, das sich traditioneller Märchen annimmt und diese neu interpretiert. Ein Subgenre, das die uralten Stoffe auch oft aus neuen Blickwinkeln betrachtet; in denen die Bösen nicht abgrundtief böse sein müssen (es aber dürfen); in denen – übrigens wie in den meisten alten Märchen selbst auch – gewöhnliche Frauen ungewöhnliche Taten vollbringen; und in denen sich auch mal ein Stubenmädchen in eine Prinzessin und ein Königssohn in einen Jägersmann verlieben darf.

Juliet Marillier – deren preisgekrönte Kurzgeschichte um die russische Hexe Baba Jaga in dieser Anthologie erstmals und exklusiv in deutscher Sprache erscheint – fragte sich beispielsweise, welche Auswirkungen es auf eine echte Familie haben würde, wenn deren Söhne durch einen Zauber in Schwäne verwandelt würden und ihre Schwester sie nur durch das Erfüllen einer unmenschlichen Aufgabe erlösen könnte. Tochter der Wälder, ihr Debütroman und ihre persönliche Antwort auf diese Frage, machte sie zum internationalen Star. Wicked-Autor Gregory Maguire erzählt in Das Tulpenhaus den Aschenputtel-Mythos aus Sicht der Stiefschwester. Janette Rallison beweist in ihrer wunderbaren Romantic Comedy Echte Feen, falsche Prinzen, dass man Märchen auch unglaublich humorvoll interpretieren kann, ohne dabei albern zu werden. Und in Jim C. Hines Reihe um drei schlagfertige Märchenprinzessinnen, die (nicht nur) sich selbst retten, darf Dornröschen lesbisch sein.

Natürlich begeistern auch deutschsprachige Autorinnen und Autoren mit märchenhafter Fantasy. Cornelia Funke, Kai Meyer und natürlich sämtliche Autorinnen und Autoren dieses Sammelbands seien hier nur stellvertretend genannt. In ihren Geschichten suchen auch sie Antworten auf Fragen, die die klassischen Märchen uns nicht geben: Warum forderte Rumpelstilzchen als Bezahlung das ungeborene Kind der Müllerstochter? Was wäre, wenn Aschenputtel gar keine Lust gehabt hätte, auf dem Ball des Prinzen zu tanzen? Was geschah mit dem Zauberspiegel, nachdem Schneewittchen die böse Königin besiegte? Einige mögliche Antworten auf diese Fragen findet ihr auf den Seiten dieses Buches.

Als in mir die Idee reifte, diese Anthologie zusammenzustellen, kam mir sofort der Drachenmond Verlag in den Sinn. Hier sind bereits eine ganze Reihe Romane erschienen, die mit Märchenmotiven spielen. Deshalb bin ich überglücklich, dass die Verlegerin Astrid Behrendt meiner Idee nicht nur Raum gab, sondern schnell ebenso Feuer und Flamme für dieses Projekt war wie ich. Übrigens trifft das auch auf sämtliche Autorinnen und Autoren zu, die ich in der Vorbereitungsphase von Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln angesprochen habe.

Ich glaube, das liegt daran, dass die Magie der Märchen heute genauso stark ist wie eh und je. Dass im Gewand der Fairytale-Fantasy Geschichten erzählt werden können, die uns emotional in unserer Mitte treffen.

Autorinnen und Autoren aus den unterschiedlichsten Winkeln der Welt – von Deutschland über Amerika bis nach Australien – sind Astrids und meiner Einladung gefolgt und haben auf ihre jeweils einzigartige Weise aus alten Stoffen neue Geschichten gewoben. Die Heldinnen und Schurkinnen, denen ihr zwischen diesen Buchdeckeln begegnet, sind Figuren, wie ihr sie aus den Märchenbüchern eurer Kindheit kennt: Hexen und Feen, Gestaltwandler und Lampengeister, Königinnen und Prinzen, Jäger, Theaterschauspieler und Diebe. Sogar ein sprechender Schneemann zählt zu ihnen (der allerdings nicht auf den Namen Olaf hört).

Wir möchten euch einladen, ihrem Lockruf in das magische Reich zu folgen, das hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln verborgen liegt. Genießt eure Reise – aber passt auf euch auf!

Christian Handel, Sommer 2016

Die Kinderfresserin

Julia Adrian

Julia Adrian

Julia Adrian bezeichnet sich selbst als Schriftstellerin aus Leidenschaft. Und diese Leidenschaft ist ansteckend: Mit ihrer Reihe um Die Dreizehnte Fee hat sich Julia in die Herzen der deutschsprachigen Fairytale-Fans geschrieben; viele Drachenmond-Leser kennen und lieben ihre Bücher bereits. Deshalb freut es mich auch besonders, dass Julia für diese Anthologie erneut in ihr Feenreich hinter den Brombeerranken gereist ist und mit einer exklusiven Kurzgeschichte aus der Welt ihrer Trilogie diesen Sammelband eröffnet.

Wer bereits Fan der Trilogie ist, freut sich hoffentlich, in Die Kinderfresserin die tragische Geschichte einer der Schwestern der Dreizehnten Fee zu lesen. Wenn ihr die Buchreihe noch nicht kennt, glaube ich, dass euch der Ausflug in die manchmal dunkle, manchmal durch und durch magische Welt der Feen verzaubert. Denn wie Julia ihre Titelheldin in ›Die Dreizehnte Fee: Entzaubert‹ sagen lässt: »Wir sind Geschichten. Und jedes Mal, wenn ein Kind ein Märchenbuch aufschlägt und mit heller Stimme die Worte zum Leben erweckt, werden wir auferstehen.«.

Sie spricht dabei nicht nur von Helden. Sondern auch von Monstern.

www.jadrian.de

Die Kinderfresserin

Das Monster in dir

Die Bonbons sind bröselig geworden, sie schmecken nicht mehr. Kein Kind lässt sich damit in die Höhle locken, kein Kind und auch sonst niemand. Auf den Knien sitzend zwischen all den Knochenbergen und in den Händen die Süßigkeiten, die niemand mehr haben will, summe ich ein Lied, um die Stille zu füllen, die so schrecklich allumfassend ist, dass selbst der leiseste Seufzer einem Orkan gleichkommt. Ich summe und wippe und manchmal gelingt es mir für einen kleinen Moment, die Zeit zu vergessen, die unermüdlich zerrinnt und doch keine Erlösung verspricht. Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels, es gibt nur Dunkelheit. Ewige, allumfassende Dunkelheit. Wie die Stille.

Meine Finger tasten nach den Schädeln, die zu gewaltigen Pyramiden aufgetürmt allüberall die Höhle füllen, die mein Zuhause ist, meine Gruft … mein Grab.

»Ihr Kinderlein, kommet …«, singe ich, die Totenschädel streichelnd, während mein Blick durch die Höhle schweift, die für mich nicht so finster ist wie für die Augen meiner Opfer. Vielleicht kann ich in tiefster Schwärze sehen, weil ich selbst aus Schatten geschaffen und ein Geschöpf der Nacht bin.

»Ihr Kinderlein …«

›Wechselbalg‹ nannten mich die Menschen vor all diesen Jahren, die in der Dunkelheit zu einem einzigen, zähen Brei aus Tagen und Nächten zerfließen. Jahre, Jahrzehnte … ich zähle schon lange nicht mehr.

Während ich so dasitze, die verdorbenen Süßigkeiten fest umklammert, frage ich mich, was mir größere Angst macht: Die Tatsache, dass sie mich vergessen haben und niemals wieder einen Fuß in die Höhlen des Siebengebirges setzen, oder die Vorstellung, dass sie es doch tun, irgendwann, vielleicht gerade aus dem Grund, weil sie mich vergessen haben … aus Neugier und Abenteuerdrang. Wer versteht schon die Menschen? Ich nicht. Doch wenn sie kommen … sollten sie kommen … warte ich hier auf sie. Ich warte. Die Zeit ist mein Feind und zugleich mein einziger Freund. Sie macht mich nicht älter, nur einsamer. So sitze ich da, wippe und summe und hoffe, dass der Tag ihrer Rückkehr noch nicht naht, denn wenn sie den Weg in die Höhle finden, dann findet etwas in mir hinaus …

Mein Magen knurrt. Ich habe Hunger.

»O kommet doch all.«

»Gute Nacht, Kinder.«

Ein flüchtiger Kuss, ein letzter Blick, dann fällt die Tür ins Schloss, das warme Kerzenlicht mit sich nehmend. Nur noch der Mond scheint durch das Fenster, taucht den Holzboden in silbrigen Glanz. Doch die Schatten kann er nicht vertreiben, weder die Schatten noch die Albträume. Sie hängen in den dunklen Ecken der verstaubten Dachkammer wie Spinnweben, darauf wartend, dass der Schlaf ihnen die Türen öffnet zu den Herzen der Kinder, die viel zu schnell schlagen, wohl wissend, was in der Nacht auf sie lauert. Mit weit aufgerissenen Augen liegen sie da. In den Pupillen spiegelt sich der feine Schimmer des Mondes. Und die Angst.

»Hans?«, flüstert das kleine Mädchen, die Finger fest in die Decke gekrallt.

»Mhm.«

»Schläfst du schon?«

»Fast«, brummt der Junge, obwohl er nicht wacher sein könnte.

»Entschuldige.« Sie weiß, dass er lügt und trotzdem entschuldigt sie sich, weil er ihr letzter Halt ist. Weil sie ihn nicht verlieren will.

Grillen zirpen vor dem Fenster, ein Wolf jault im Wald. Doch nicht er ist es, der den Kindern die blanke Furcht in die Knochen treibt. Es sind die Stimmen, die dumpf durch den Boden heraufschallen. Sie sprechen von bösen Feen und gestohlenen Kindern. Sie wispern von Gefahr … von Blut und Verderben. Von Dingen, die sie nicht versteht. Er schon. Deshalb schweigt er.

»Hans?«

»Was willst du?«

Das Bett quietscht, als er sich umdreht und durch die Dunkelheit zu seiner kleinen Schwester blickt. Keine drei Meter trennen sie und doch scheint die Kluft zwischen den Betten unüberwindbar.

»Ich habe Angst«, flüstert sie.

Er seufzt leise, ehe er die Decke zurückschlägt und die Beine in die Dunkelheit schwingt. Tapsende Schritte erklingen auf den Dielen. Eine knarrt. Erschrocken halten die Kinder den Atem an, doch der Mann, der sich Vater nennt, kommt nicht zurück. Dann ist Hans da, schlüpft zu ihr in die Wärme und zieht sie in den Arm. Seinem Herzschlag lauschend, der trügerische Sicherheit verspricht, findet ihr eigener zur Ruhe. Wenn auch nicht ganz.

»Hans?«

Er brummt nur.

»Was ist, wenn …«

»Augen zu, Schwesterherz.«

»Aber …«

»Er hat gesagt, er wird dich beschützen, also tut er es auch.«

»Aber …«

»Und wenn nicht er, dann tue ich es!« Sein Griff wird fester. »Dir wird nichts geschehen, kleine Fee, niemand kann dir etwas tun, solange ich bei dir bin.«

»Versprochen?«, flüstert sie erstickt.

»Versprochen«, antwortet er rau und gibt ihr einen raschen Kuss auf den Scheitel. »Schlaf jetzt!«

Solange du da bist …

Gehüllt in seine Worte und getragen von einem fast unmöglich zu haltenden Versprechen, findet sie in den Schlaf. Sie träumt von dumpfen Stimmen, die nach Krieg schreien, von Feen, die Kinder fressen, und von Hans … Er trägt sie durch den Wald, eine Spur aus Tränen hinterlassend.

»Ich bin bei dir«, flüstert er in ihr Ohr.

Solange du da bist …

Die Geister kreischen. Sie lachen. Manchmal weinen sie. Und ich mit ihnen.

»Ihr Kinderlein«, flüstere ich, während meine Schluchzer die Gruft unter den Bergen füllen. Ein See aus Tränen … nie genug.

Die Stimmen werden lauter. Sie kommen jeden Abend. Schrill und schief hallen sie durch die Dielen hinauf, verlangen nach dem Blut der Feen … und irgendwann auch nach ihrem. Hans hält sie fest im Arm, er wiegt sie in den Schlaf, verspricht jedes Mal aufs Neue, dass er sie schützen wird. Sie möchte ihm so gerne glauben.

Vater wird blasser, die Ringe unter seinen Augen tiefer. Der Gutenachtkuss fällt kürzer aus, als würde er fliehen … vor ihr. Vor dem, was sie ist. Bis er eines Tages nicht mehr kommt.

Sie kann sie streiten hören, Hans und den Vater, der keiner mehr sein will. Mit der Puppe im Arm sitzt sie am Fenster und blickt in die untergehende Sonne hinaus. Der Himmel ist blutrot, Krähen ziehen vorbei. Das Dorf liegt ungewohnt ruhig da. Als würden seine Bewohner schlafen. Doch das tun sie nicht. Zwischen den kleinen strohgedeckten Häusern, den schiefen Ställen und Mauern wispern die Stimmen, verlangen nach ihrem Tod.

»Sie ist deine Tochter!«

»Sie ist … was sie eben ist!«

Papa?

»Und deshalb willst du sie …« Hans senkt die Stimme, doch sie ahnt, was er sagt und die Angst kriecht ihr den Nacken empor. Sie schmiegt den Kopf an die Knie, damit niemand ihre Tränen sieht. Ich bin nicht böse!

»Was soll ich denn tun?«, herrscht er ihn flüsternd an.

»Rette sie!«

»Und wie?« Der alte Mann seufzt. Er ist es müde, zu kämpfen. »Es ist vorbei.«

»Sie ist nur ein Kind!«

»Sie ist ein Feenkind«, korrigiert Vater seltsam kalt. »Und du weißt, was sie über die Feen im Wald sagen, über die Gräueltaten, die sie begehen. Sie fressen Kinder, Hans! Kinder wie dich oder …« Er verstummt.

»Sie ist deine Tochter!«

»Sie ist wie sie. Ich kann sie nicht beschützen, erst recht nicht vor sich selbst.«

Sie streiten weiter, während das kleine Mädchen sich die Ohren zuhält und stumme Tränen weint. Sie versteht nicht, warum ihr das geschieht. Vielleicht, denkt sie, liegt es an den Stimmen. Womöglich waren sie zu laut und vielleicht muss eine Lüge nur oft genug wiederholt werden, bis sie als Wahrheit gilt.

»Ich bin nicht böse«, flüstert sie und weiß doch, dass niemand sie hören kann. Weil ihre Stimme zu leise ist und nicht gegen die der anderen ankommt. Sie ist nur ein Kind. Ein Feenkind. So bleibt sie stumm und alleine mit der Puppe am Fenster und blickt hinaus in die aufziehende Nacht, während Vater und Hans streiten. Solange sie streiten, ist noch alles gut.

»Es war so finster …«

Die Geister singen mit mir. Sie sitzen auf den Knochenbergen, die durchscheinenden Körper matt leuchtend. Ihre Seelen sind rein, während meine vollkommen verdorben ist.

»… und auch so bitter kalt …«

Ich lehrte sie das Singen. Es ist alles, was sie noch können.

»Weiter«, fordere ich kichernd, hebe eine Elle, gebe den Takt, während ein Chor aus hundert Kinderseelen die Gänge der unterirdischen Stadt mit dem schrecklichsten aller Lieder füllt …

»Sie kamen an ein Häuschen …«

Sie kamen nie wieder heim.

Es ist die Stille, die ihr sagt, dass es vorbei ist. Papa?

»Du musst jetzt tapfer sein.« Hans kniet vor ihr, hilft ihr in den roten Mantel, knüpft ihn sorgsam zu. Seine Finger beben.

Es ist schrecklich still im Haus, so wie in dem Dorf. Papa?

»Komm«, sagt Hans und nimmt sie bei der Hand. In der anderen hält er einen Rucksack. Lebkuchen ist darin, sie kann es riechen. Vater hat ihn erst am Morgen gebacken.

»Papa?«, fragt sie und hört selbst, wie schrill sie klingt.

»Wir müssen los«, entgegnet Hans erstickt. Er sieht sie nicht an.

»Aber …«

»Ich weiß«, sagt er. Mehr nicht.

Die Welt verschwimmt hinter einem Tränenschleier. Hans trägt den Rucksack, er trägt auch ihr Leben. Fort von dem schrecklich stillen Haus und dem Dorf, in dem ein seltsames Licht brennt, heiß und orange, knisternd und hungrig. Getrieben von den Stimmen, die ihren Namen in die mondlose Nacht hinausbrüllen, fliehen sie in den Wald, eine Spur aus Tränen hinterlassend. Ihr Zuhause verschwindet im Schatten, genauso wie sie.

»Sei tapfer«, flüstert Hans und führt sie weiter, immer weiter in den Wald hinein, wo die kinderfressenden Feen hausen.

»Solange du da bist«, antwortet sie.

Manchmal wage ich mich ein Stück die Gänge entlang und tiefer in den Berg hinein, in die Hallen des verlorenen Volkes, das einst all dies geschaffen hat: den Prunk, die Straßen und goldenen Fassaden der unterirdischen Häuser. Eine Stadt innerhalb des Siebengebirges. Oh, was war sie schön, was war sie lebendig! Sie ist es nicht mehr, denn der Tod ist ihr in die Unterwelt gefolgt. Ich bin ihr gefolgt. Warum weiß ich nicht mehr … War es, weil ich die Menschen nicht mehr ertrug? Weil ich einen Ort nur für mich suchte?

»Allein, allein«, kichere ich und husche durch die Dunkelheit, labe mich an den Erinnerungen wie an einer süßen Qual. Ich höre die Schreie der Verlorenen, bitter und voll Pein, bis ich begreife, dass ich selbst es bin … Ich schreie, ich weine!

»Verloren«, schluchze ich und flüchte die Gänge entlang zurück in die Sicherheit der Gruft. Erst als meine Hände die blankgeknabberten Knochen finden und die Geister blass und durchscheinend aus den Wänden treten, erstickt der Schrei. Nur das Echo klagt fort. Es hallt durch die unterirdische Stadt. Es hallt und hallt, bis auch es irgendwann zur Ruhe kommt und wieder allumfassende Stille herrscht.

»Ich habe Hunger«, klagt sie und zieht an seinem Ärmel. Wie zur Antwort knurrt auch sein Magen. Der Lebkuchen ist seit geraumer Zeit aufgebraucht, selbst die letzten Krümel sind verspeist. Die Menschen mit den Fackeln haben ihre Spur verloren. Drei Tage und Nächte laufen sie schon durch den Wald und finden doch keinen Weg hinaus. Manchmal glauben sie Kinderlachen zu hören, aber es vergeht so schnell, wie es kommt. Als würden Geister durch die Äste der Bäume streifen, sie kichernd beobachten und wieder verschwinden.

»Ich habe Angst«, sagt sie und blickt sich schaudernd um. Eine dichte Brombeerhecke versperrt ihnen den Weg. Sie können nicht weiter. Sie können nirgends mehr hin.

»Hallo!«, ruft Hans so laut er kann.

»Nicht«, jammert sie. »Was, wenn uns die bösen Feen hören?«

»Das sollen sie!«

»Aber …«

»Sie werden uns nichts tun.«

»Aber …«

»Gretchen!« Er fährt zu ihr herum, nimmt ihre kleinen Hände in seine, die selbst noch nicht groß sind. Er ist ein Kind, doch aus ihm spricht eine Entschlossenheit, die sein Alter Lügen straft. »Du bist wie sie. Und wenn sie wie du sind, wie können sie dann böse sein?«

»Ich bin nicht böse.«

»Ich weiß«, sagt er lächelnd und wendet sich erneut der Hecke zu, um nach den Feen zu rufen, vor denen die Menschen sich so sehr fürchten, dass sie selbst Kinder opfern, die sind wie sie. Feenkinder. Wechselbälger.

Sie ist eines. Er nicht.

Gerade als sie zu begreifen versucht, was das zu bedeuten hat, öffnet sich die gewaltige Brombeerhecke wie von Zauberhand und eine junge Frau, die schöner nicht sein könnte, tritt heraus. Schwarze Haare, blutrote Lippen, schneeweiße Haut. Eine Fee.

»Ihr habt nach mir gerufen?«, fragt sie und ihre Stimme ist sanft wie das Wispern der Blätter, doch in ihren Augen … in ihren Augen liegt ein unseliger Glanz.

Ein Knochen knackt, die Geister stöhnen.

Ich habe Steine gestohlen, blau leuchtende Steine aus den Hallen des verlorenen Volkes. Sie brauchen sie nicht mehr. Niemand braucht sie mehr. In ihnen brennt ein blaues Feuer, es kitzelt auf der Hand. Ich verstehe, warum die Verlorenen es liebten, mir gefällt es auch. Es erinnert mich an etwas, ich weiß nur nicht, an was. Vielleicht an die Sterne? An den Mond? Schon lange habe ich all das nicht mehr gesehen – nur in den Augen der Kinder, die zu mir kommen und mit mir spielen – so lange spielen, bis sie nicht mehr da sind –, finde ich den Himmel. Sie tragen ihn in sich. Jetzt trage ich ihn.

Kichernd setze ich die schimmernden Steine in die Wände meiner Gruft, hier und da, damit die Dunkelheit nicht mehr so tief ist … und damit sie den Weg finden, die Ahnungslosen. Sie werden bald kommen. Sie werden kommen, weil sie vergessen haben, dass es Monster gibt – Monster wie mich.

Sie haben das Paradies gefunden.

Mohnblüten schwanken im Wind. Es duftet nach Honig und frisch gebackenem Brot.

»Hans?«

Gretchen kommt über die Wiese gelaufen. Die Blütenköpfe teilen sich und lassen sie durch. Sie strahlt wie die Sonne, die die Lichtung in zarten Glanz hüllt und sich auf dem See spiegelt, der friedlich daliegt. Die anderen Feenkinder sitzen an seinem Ufer und flechten Kränze aus den roten Blüten, um sie den großen Feen zu schenken. Der einen, die alles bestimmt, und jener, die hoch oben am Turmfenster wacht und über die Baumwipfel blickt, die den Garten im Wald umschließen. Ein schützender Ring aus Bäumen und Brombeersträuchern, der niemanden außer den großen Feen durchlässt. Zum Schutz vor den Menschen. Menschen wie ihm.

»Da bist du ja!« Schüchtern lässt sich Gretchen neben ihm ins Gras fallen, greift zögernd nach seiner Hand. Sie ist älter geworden, schöner. Doch die Furcht hat sie nicht verloren. Sie glitzert noch in ihren Augen. Und nachts, wenn alle schlafen, spürt er sie in ihrem rasenden Herzen. »Warum kommst du nicht zu uns?«

»Weil ich nachdenke.«

»Worüber?«

»Über die Menschen.«

Sofort versteift sie sich. Ihr Blick wird wachsam. »Sie sind Monster!«

»Sind sie das?«, fragt er nur.

»Natürlich«, entgegnet sie und lächelt, als hätte er einen Witz gemacht. Doch es war keiner. Es ist ihm bitterer Ernst.

»So wie die Feen Monster sind?«, fragt er leise.

Sie zuckt zurück, als habe er sie geschlagen. »Du weißt, dass es nur Gerüchte waren. Sie essen keine Kinder, sie schützen sie.« Er antwortet nicht.

»Ich bin eine von ihnen«, sagt sie leise.

»Und ich bin ein Mensch«, murmelt er und blickt über die Wiese zu den Kindern, die der großen Fee die Blumenkränze umhängen. Sie lachen und tanzen. Er mag sie, die Feenkinder. Nur die große … Sie hebt den Blick und sieht zu ihm herüber. Ihre tiefroten Lippen verziehen sich zu einem vagen Lächeln, das weniger freundlich als erschreckend wissend ist. Sie ist anders. Sie ist …

»Was sagst du?«, fragt Gretchen.

»Ach nichts.« Er kneift die Augen zusammen, aber die große Fee hat sich bereits abgewandt. Eines der geretteten Feenkinder auf dem Arm, schreitet sie zum Turm, der nun ihrer aller Zuhause ist. Der Turm im Wald. Die Kinder.

Die Märchen stimmen und doch wieder nicht … oder?

»Geduld«, kichere ich und grabe in den Knochen, stapele Schädel neu und suche nach dem Spiegel, den ich vor ewigen Zeiten irgendwo verlor. »Geduld, Geduld.« Bis ich ihn endlich finde und zwischen den Gebeinen hervorziehe. Matt schimmert seine Oberfläche unter all dem Knochenstaub. Mit zittrigen Fingern male ich einen vagen Kreis, dann zwei Punkte hinein, und jauchze, als mir ein wackeliger Totenschädel schief entgegengrinst.

»Schaut«, rufe ich giggelnd und hüpfe durch die Höhle. »Ich hab euch gemalt!«

Die Geister seufzen im Chor, sie seufzen, während ich den Verstand verliere.

Die große Fee verschwindet oft durch die Brombeerhecke … und wenn sie zurückkommt, stinkt sie nach Blut und Verderben, in den Augen ein schreckliches Feuer. Manchmal trägt sie ein verletztes Feenkind mit sich, bringt es in den Turm. Einige überleben, viele sterben. Wohin sie die Körper zur letzten Ruhe bettet, weiß niemand außer der Fee oben im Turm, deren leises Klagen die Lichtung füllt.

»Ich traue ihr nicht«, sagt Hans zu Gretchen. Doch sie will es nicht hören. Nur die große Fee hört es und sie ruft ihn zu sich.

»Möchtest du zurückkehren zu den Menschen?«, fragt sie sanft, während ihr Blick lauert. Sie riecht nach Tod.

»Warum sollte ich?«

»Vielleicht wird es Zeit, sich von ihr zu lösen …«, schlägt sie vor und nickt zu Gretchen. »Sie wird nie aus dem Wald herauskönnen, denn draußen lauert der Tod … Du glaubst mir nicht?«

Nein, das tut er nicht. Sein Blick fliegt zu den Kindern, die am See spielen. Sie sind harmlos. Sie sind keine Monster, wie die Menschen glauben. »Warum zeigt ihr ihnen nicht, wer ihr wirklich seid?«

»Sie würden es nicht glauben.«

»Sie müssen euch doch nur sehen!«

Sie will nicht über die Menschen reden. Stattdessen bittet sie ihn mitzukommen. Sie will ihm etwas zeigen, etwas, damit er versteht … doch als er ihr über die Mohnblumenwiese folgt, durch die Brombeerhecke in den Wald hinein und schließlich auf eine zweite verborgene Lichtung, da ist es nur Entsetzen, was er fühlt.

»Sieh, was uns Feenkinder draußen in deiner Welt erwartet.«

Grabmäler weiß wie Knochen, Reihe um Reihe. Aberhundert.

Das ist ein Friedhof, erkennt er entsetzt, ein Kinderfriedhof.

»So viele?«, haucht er entsetzt.

»So viele«, sagt sie und ihre Stimme ist seltsam tief. Schmerz liegt darin, aber auch etwas anderes, etwas, das ihm Angst macht. »Das ist, was sie mit den Feenkindern tun. Sie töten sie.«

Wie Gretchen. Sie wollten Gretchen töten!

»Und warum?«, brüllt er plötzlich. »Weil sie nichts von euch kennen und nicht wissen, was sie tun. Und ihr versucht nicht einmal zu zeigen, dass sie im Unrecht sind! Ihr tötet diese Kinder selbst … weil ihr die Welt eine Angst fürchten lasst, die nicht stimmt!«

Die große Fee senkt die Lider, doch er hat den lodernden Hass in ihren Augen gesehen und da begreift er. Er begreift, was sie tut, wenn sie die Lichtung verlässt und mit Blut an den Händen zurückkehrt.

Vielleicht dachte sie, niemand würde merken, wie sie es heimlich im See abwäscht, das Blut und die Schuld … doch er hat es gesehen. Er hat den Tod in ihren Augen gesehen. Sie ist der Tod, denn sie richtet all die Menschen als Strafe für das, was sie den Feenkindern antun und nährt damit den ewigen Hass.

»Du bist das einzige Monster hier!«, zischt er und flieht von der Lichtung. Die Hecke will ihn aufhalten und sich schließen, wie sie es immer tut. Doch er hört die große Fee murmeln. Sie befiehlt dem Wald, ihn durchzulassen, ihm den Weg hinaus zu weisen … Sie gibt ihn frei. Aber er wird nicht gehen, noch nicht.

Denn in seinem Kopf beginnt ein Plan zu reifen, wie er Gretchen retten kann.

»Hallo, Schwester«, säusele ich, als das Glas des Spiegels aufleuchtet und das Gesicht der Ältesten nach etlichen Jahrhunderten darauf erscheint. Jede Fee besitzt einen Spiegel, stahl ihn einst aus dem Turm. »Vermisst du mich?«

Sie zuckt zurück, schön wie einst, die Haare lang und schwarz, die Haut so bleich wie Schnee. Einzig der Mund glänzt nicht mehr tiefrot wie früher, sondern blass, als sei er mit Eis überzogen. Sie scheint etwas sagen zu wollen, doch es kommt kein Ton heraus. Ihre weißen Lippen bilden ein stummes ›O‹, die Augen groß vor Entsetzen.

»Was ist?«, blaffe ich. Sie schüttelt nur den Kopf, verschwindet ohne ein Wort und stattdessen … stattdessen … »O nein«, schluchze ich und stoße ihn kreischend fort, den Spiegel, den schrecklichen Spiegel, der mir zeigt, was ich bin. Was aus mir geworden ist! »Meine Haut«, jammere ich und berühre die labberigen Wangen, die seltsam deformiert von meinem Gesicht hinabbaumeln. Wie lange habe ich nicht mehr in den Spiegel gesehen? Zitternd tasten sich meine Finger zu der kribbelnden Kopfhaut vor, wo einst dichte, schwarze Locken wuchsen und jetzt … nichts als nackte, faulende Haut verblieben ist, die sich viel zu labberig um den Schädel schmiegt. »O nein.« Die Hände fest auf den Ohren, als könnte ich so das Wimmern ignorieren, das aus den spröden Lippen dringt, sinke ich nieder. Nicht mehr als Haut und Knochen. Nicht mehr als all die Geister … und doch schlägt mein Herz und lässt mich nicht gehen.

Es lässt mich nicht …

Die Feenkinder schlafen in den Betten, die den kreisrunden Turm füllen. Die Nacht ist schon angebrochen, der Mond scheint hell. Manch eines träumt von der Zeit, die es bei den Menschen verbrachte, von Käfigen und Kerkern und noch Schrecklicherem. Nur Gretchen liegt wach, die Augen zwei dunkle Punkte in einem schattenhaften Gesicht. Die eine Seite ihres Bettes ist kalt und leer, obwohl Hans dort liegen sollte. Doch er ist fort und sie weiß nicht wohin. Er ist fort und sie will es nicht wissen.

Ihre Hand sucht tastend seine Wärme, in stiller Hoffnung, er möge da sein. Er ist es nicht. Erst in der dunkelsten Stunde, kurz bevor die Sonnenstrahlen den Horizont küssen und das Schwarz der Nacht gen Westen treiben, kehrt er heim. Sie hört ihn in dem Moment, als er durch die Hecke auf die Lichtung tritt. Ihr Herz beginnt zu rasen, die Augen tränen. Sie hat nicht eine Sekunde geschlafen, nur dagelegen und auf seine Rückkehr gewartet. Leise stiehlt er sich hinein, schlüpft aus den Schuhen, um auf den Dielen keinen Laut zu machen, und aus dem Mantel, ehe er etwas unter das Kopfkissen schiebt und zu ihr unter die Decke kriecht. Sie spürt seine eiskalten Finger, riecht einen seltsamen Duft, fremd und doch schrecklich vertraut. Sie könnte sich umdrehen und ihm sagen, dass sie aufgewacht ist, als er aus dem Bett stieg und sich davonstahl. Sie könnte ihn fragen, wo er war und was er tat … doch sie tut es nicht, denn dann müsste er antworten und sie will keine Lügen hören.

»Sie müssen euch nur sehen«, murmelt er und nimmt sie in den Arm. »So wie wir sie sahen.« Sie tut, als würde sie schlafen. »Ich bin bei dir«, flüstert er.

Stumm beginnt sie zu weinen.

Der Morgen graut viel zu schnell. Die Feen erwachen. Sie lachen und plaudern. Sie wissen nichts von der Flucht des einzigen Jungen, der unter ihnen lebt und doch niemals zu ihnen gehörte. Sie sehen nicht die tiefen Ringe unter Gretchens Augen oder das Entsetzen in ihrem Blick, als sie die Goldmünzen unter seinem Kissen findet. Goldmünzen und eine leere Spule Garn.

Ich wiege mich sanft, halte mich selbst, weil niemand mehr da ist, der mich hält. Ich lutsche die Bonbons, sie schmecken nach nichts und doch nach allem.

Ich weiß wieder, warum ich floh, warum ich hier bin … unter den Bergen, wo ich das Lachen der Kinder nie mehr hören muss. Wieso lachen sie? Wie können sie noch lachen? Schrecklich lautes Kinderlachen … alles falsch.

»Tu es nicht«, flüstere ich. »Tu es nicht.«

Und doch ist es bereits geschehen …

Hans schläft lang. Niemand sieht nach ihm. Er ist ein Mensch. Er ist anders.

Erst als die Stimmen durch den Wald schallen und Rauch den Himmel verdunkelt, suchen sie Schutz bei ihm, nicht wissend, dass er es war.

Menschen strömen auf die Lichtung, bringen Leid und Tod. Sie kennen kein Erbarmen, weil sie sich vor den Feen fürchten, die in dem Turm hausen und Kinder stehlen. Die große Fee kämpft lange, sie tötet viele und doch ist sie dem Ansturm nicht gewachsen. Blut tränkt die Mohnblumenwiese und den Pfad durch den Wald, den die menschlichen Monster nur fanden, weil ihnen ein Faden den Weg wies.

»Was hast du getan?«, schluchze ich und wiege mich schneller. Vor und zurück, im schrecklichen Takt. Ich suche seine Hand, seine Nähe … doch da ist nichts. Er ist fort.

»Er hat uns verraten!«, zischt die große Fee, die Augen schwarz wie der Tod. »Du weißt, was das heißt!«

Sie weiß es und kann es doch nicht tun. Weil er ihr Bruder ist.

»Du musst!«, kreischt die große Fee.

»Ist gut«, flüstert Hans. Er weiß es selbst. Er weiß es.

»Hans? Bist du da?«

Er ist es nicht. Nur Stille. Schreckliche, allumfassende Stille.

Es ist ruhig im Turm. Nur das leise Schluchzen der Feenkinder durchbricht die Nacht. Sie liegen in den Betten des kreisrunden Raumes. Es sind weniger als zuvor. Gretchen liegt alleine in ihrem. Ihre Hand tastet nach seiner Wärme. Doch er ist fort, weil sie selbst ihn getötet hat.

»Es tut mir leid«, jammere ich, das Herz voller Pein. »Du hattest recht, du hattest so recht …«

Ich verstehe, wieso er den Menschen den Weg durch den verzauberten Wald wies, denn die Märchen stimmen. Manche Feen sind böse, manche fressen Kinder …

»Monster«, flüstere ich, »ich bin das Monster!«

Ich verstumme. Da war etwas. Ein Geräusch. Stimmen.

Sie kommen! Sie kommen hinab in die Gruft!

Als die ersten Knochen unter ihren Schritten brechen und die Ruhe der Geister stören, richte ich mich auf, das zerstörte Gesicht durch ein schiefes Grinsen entstellt. Hans ist tot. Gretchen ebenfalls, denn ich … ich bin die Kinderfresserin!

»Wollt ihr Süßigkeiten?«

Iftah Ya Simsim

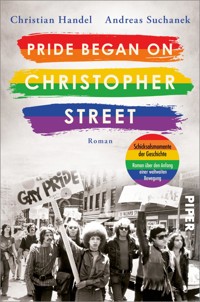

Susanne Gerdom

Susanne Gerdom

Susanne Gerdom lebt und arbeitet als Autorin und Schreibcoach im Familienverband mit fünf Katzen und zwei Menschen in einer kleinen Stadt am Niederrhein. Sie veröffentlicht Fantasyromane für Jugendliche und Erwachsene u.a. beim Drachenmond Verlag, bei Piper, ArsEdition, Ueberreuter und cbt und als Selfpublisherin. Ihr Motto: Bücher müssen unterhaltsam sein.

Ihr Debütroman Ellorans Traum erschien 2000 ursprünglich noch unter Pseudonym. Inzwischen sind deutschsprachige Fantasy-Autoren ja – dem Himmel sei Dank – salonfähig geworden und Susanne kann bereits auf über 20 Romane zurückblicken, von denen der jüngste – Der Wechselbalg – im Drachenmond Verlag erschienen ist. Im Herbst erscheinen von ihr bei cbt sowohl die Romantic-Fantasy-Mini-Serie Bernsteinzauber als auch Haus der tausend Spiegel – ihre persönliche Die Schöne und das Biest-Variante, die im Antwerpen der Gegenwart spielt und in deren Mittelpunkt eine Hexe steht. Iftah Ya Simsim hingegen entführt uns in die märchenhafte Vergangenheit von Tausendundeine Nacht.

www.susannegerdom.de

Iftah Ya Simsim

»He, Junge!«

Omids Stimme schnitt durch die widerhallenden Geräusche, die das Entladen der Kamele in der großen Höhle verursachte. Ich ließ das Bündel fallen, das ich gerade von dem Rücken des fremden Maultiers gehievt hatte. »Hauptmann, hier draußen, Hauptmann!«, rief ich. Beinahe hätte ich salutiert, aber das hätte mir einen bösen Peitschenhieb eingehandelt, deshalb stand ich nur stramm und achtete darauf, dass meine Knie nicht schlotterten. Der Hauptmann verachtete Schwäche und pflegte sie hart zu bestrafen.

Omid verengte die Augen zu schmalen Schlitzen. »Junge, was ist deine Aufgabe?«

»Feuer machen, Hauptmann. Nachdem ich beim Abladen geholfen habe.«

Er sah sich ostentativ um. »Ich sehe hier achtunddreißig starke Männer, die unsere Beute abladen, Junge. Was meinst du, könnte da dein nennenswerter Beitrag sein?«

Gushtap hatte mir bei unserer Ankunft vor der Höhle die Anweisung gegeben, mich um das herrenlose Maultier zu kümmern und dann beim Abladen zu helfen. Aber wenn ich jetzt wagte, diesen Einwand vorzubringen, würde ich doppelt Prügel beziehen – einmal von Omid und ein zweites Mal von Gushtap, weil ich ihn vor seinem Anführer in ein schlechtes Licht gesetzt hatte. Also war ich ein kluges Mädchen und hielt den Mund.

Omid tätschelte die zusammengerollte Peitsche, die er an seinem Gürtel trug. Sein Blick ruhte mit trügerischer Milde auf mir. »Nun?«

»Ich gehe Feuer machen, Hauptmann«, murmelte ich.

Er nickte und ich atmete erleichtert auf. Zu früh, wie ich mir hätte denken können, denn als ich mich an Omid vorbeidrückte, versetzte er mir eine Maulschelle, dass mir die Ohren klingelten. Immerhin, kein Peitschenhieb. Ich war ein Glückskind.

Artin Babak kauerte in den Ästen der knorrigen Kiefer und wagte nicht, auch nur ein Wimpernhärchen zu regen. Ein Stöhnen wollte sich den Weg durch seine Kehle bahnen, aber er zwang seinen Atem zur Ruhe und rezitierte im Geiste die Worte des Weisen: ›Ich schwöre mich ein auf den gutgedachten Gedanken, ich schwöre mich ein auf das gutgesprochene Wort, ich schwöre mich ein auf die gutgetane Handlung.‹ Und ich schwöre, wenn ich heil von hier entkomme, spende ich dem Feuertempel eine Kiste süßer Orangen …

Er war durch eine düstere Schlucht geritten, in Gedanken schon bei dem Bad und einer ausgiebigen Mahlzeit, die ihn zu Hause erwarteten, als er Hufgetrappel und tiefe Stimmen hinter sich hörte. Da nahte eine größere Gruppe von Männern, und jeder wusste, dass größere Gruppen von Männern nichts waren, dem man in düsteren Schluchten begegnen wollte. Omid der Räuber trieb schon seit Jahren sein Unwesen in der Gegend, wie sein Vater und sein Großvater vor ihm. Die Tradition hatte dafür gesorgt, dass die Menschen sich an das Treiben der Räuberbande gewöhnt hatten – soweit man sich an Mord, Raub, Überfälle und geschändete Jungfrauen gewöhnen konnte –, aber dennoch war jeder mit ein bisschen Verstand zwischen den Ohren bestrebt, einen möglichst großen Abstand zwischen sich, seiner Habe und Omids Räuberbande zu halten.

Also stieß Artin Babak einen Fluch aus, dem er gleich darauf eine Entschuldigung hinterherschickte, denn wer wusste schon, was Ahura Mazda von Flüchen hielt? Er ließ sein braves Maultier die Fersen spüren, woraufhin Habub die Hufe in den Staub stemmte und sich weigerte, auch nur einen einzigen weiteren Schritt zu tun.

Die Männer kamen näher. Die Wände der Schlucht waren steil und hoch. Artin Babak verfluchte sein Maultier, Ahriman der Zerstörer mochte es fressen, und rannte.

Seine wilde Flucht über Steine und Felsen, im Sprung über tote Äste und mitten durch ein stachliges Gebüsch, führte ihn schließlich bis in einen kleinen Kessel, rundum eingeschlossen von Felswänden. Und immer noch folgte ihm die Karawane, immer noch hörte er raue Rufe und das Wiehern von Pferden hinter sich.

Wildäugig und mit trommelndem Herzschlag sah er sich um, schwer atmend von seiner Flucht und beinahe erblindet vor Angst, und erblickte seine Zuflucht vor sich: eine vom Alter gekrümmte Kiefer, deren Geäst ihm liebreich zu winken schien.

Flink wie ein Eichhörnchen, angespornt von seiner Furcht, rannte Artin Babak förmlich den Baumstamm empor, umklammerte dann mit Armen und Beinen einen knorrigen Ast, presste sein Gesicht gegen die rissige Rinde und begann zu beten.

Unter seinem furchterfüllten Blick zog die Karawane vorbei, ganz am Schluss hielt ein halbwüchsiger Knabe seinen braven Habub am Zügel. Das Maultier folgte dem Jungen erstaunlich friedlich.

Das Schnauben der Pferde, das Klingeln von Zaumzeug und Klirren von Waffen, Scharren von Hufen, der eine oder andere laute Furz eines der Lastkamele füllten den Kessel bis an den Rand mit Geräuschen. Die Männer sammelten sich vor der glatten Felswand.

Ein hagerer Mann mit schwarzem Bart trat vor. Unter Artins Baum blieb er stehen, hob die Hände in einer beschwörenden Geste und murmelte die Worte: »Sesam öffne dich.« Artin konnte sie wahrscheinlich als Einziger in dem felsigen Kessel verstehen.

Er umklammerte den Ast mit tauben Fingern, während sich das Wunder vollzog: Das unnachgiebig feste Gestein wich beiseite wie ein Vorhang und öffnete einen breiten Durchgang in eine düstere Höhle. Die Männer trieben ihre Tiere an und die Karawane verschwand im Inneren des Berges.

Der Letzte war der Junge, der Artin Babaks Maultier führte. Habub schüttelte den Kopf und stemmte mit einem angstvollen Blöken seine Hufe in den felsigen Grund. Der Junge zerrte am Strick, aber Habub setzte seinen störrischen Blick auf und weigerte sich, noch einen Schritt zu tun. Endlich gab der Junge auf, er knotete das Seil um den Stamm der Kiefer.

Als er Artins Reisesack vom Rücken des Maultiers hob, schimmerte die daran baumelnde Salztasche farbenfroh im Licht eines Sonnenstrahls, der sich in den düsteren Felskessel verirrt hatte. Artin seufzte. Da gingen sie dahin, seine letzten Drachmen, und mit ihnen die Hoffnung darauf, sich als Gewürz- und Seidenhändler in seinem Viertel etablieren zu können. Er drückte die Stirn gegen das warme Holz und schloss entmutigt die Augen.

Dem Wortwechsel zwischen dem Jungen und dem Anführer der Bande folgte er nur mit halbem Ohr. Sein Gehirn suchte fieberhaft nach einem Weg, von hier zu verschwinden und dabei wenigstens noch seine Salztasche mitzunehmen.

Ein lautes Klatschen ließ ihn den Kopf heben. Der Junge hielt sich die Wange, während seine Augen vor Zorn und Demütigung blitzten. Für einen Moment hob sich das Gesicht des Jungen, als wollte er sich beim Himmel beklagen. Sein Blick glitt über Artin Babak, verharrte, die Augen unter den dunklen Locken weiteten sich. Artin wusste, er war entdeckt, und wappnete sich gegen das Alarmgeschrei des Knaben, die heraneilenden Räuber, gezückte Messer, Schmerz und Tod.

Aber der Junge senkte den Kopf, hob Artins Packtasche auf und verschwand damit in der Höhle.

Artin Babak dankte den Göttern für die Schlafmützigkeit des jungen Räubers und schwor, dem Feuertempel außer der Kiste Orangen noch seine paar verbliebenen Drachmen zu opfern.

Feuer machen, Hirsebrei kochen, den Männern ihre Pfeife bringen. Ich seufzte und rieb mir den verbrannten Daumen. Blöder Topf, blödes Feuer, blöde Weiberarbeit. Und ständig schrie einer meinen Namen.

Ich wuselte durch die Höhle, vorbei an Kisten und Kästen voller Geschmeide, Edelsteine und Perlen, zwischen Bergen kostbarer Teppiche hindurch, immer wieder mit dem Fuß einen davongerollten Kelch oder einen von einem der Haufen herabgerutschten Silberteller wegstoßend. Hier lag das Beutegut von drei Generationen erfolgreicher Räuber aufgehäuft, ein Schatz, der eines Königs würdig gewesen wäre – und keiner der Männer hatte auch nur einen Blick dafür übrig. Omid hätte jedem, der sich an dem Schatz bediente, auch sicherlich die Hand abgehackt.

Ich gebe zu, mir hatte es gelegentlich in den Fingern gejuckt, heimlich etwas in die Tasche zu stecken – eine Brosche, ein paar Goldstücke, irgendetwas Kleines. Aber dann hatte immer die Klugheit gesiegt. »Roshana«, hatte sie (die Klugheit) zu mir gesagt, »Roshana, mein gutes Kind, sei vernünftig. Wenn dich einer mit den Fingern im Honigtopf erwischt, dann geht es dir noch dreckiger als jetzt schon. Und das wollen wir doch nicht, oder?«

Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten den Kopf unten halten und das hier überleben. Irgendwann würde ich einen Weg finden, Omid und seiner Bande zu entkommen, ohne dass ich meinen Bruder in Gefahr brachte. Und vielleicht fanden sich nach meiner Heimkehr auch noch ein paar Goldstücke, die sich zufällig in meine Taschen verirrt hatten.

Also schleppte ich Schalen mit Hirsebrei und getrocknetem Fleisch und schwappende Kannen mit Tee, bis mir die Füße schmerzten und meine Augen vor Rauch und Erschöpfung tränten.

Gegen Abend befahl der Hauptmann den erneuten Aufbruch, denn am frühen Morgen sollte eine Karawane ein Stück außerhalb der Stadt überfallen werden. Ich, als das jüngste Mitglied der Bande, sollte hierbleiben, das Geschirr reinigen und für die heimkehrenden Helden das Morgenmahl zubereiten.

Weiberarbeit.

Der Hauptmann scheuchte seine Männer aus der Höhle, dann hörte ich ihn draußen den Zauber murmeln und konnte nur zusehen, wie die Felswand sich wieder schloss. Sollte es den Soldaten des Königs gelingen, Omid zu töten oder in den Kerker zu werfen, würde ich hier binnen weniger Tage verdursten. Ich schauderte.

Es war dunkel und erfreulich still im Inneren des Berges. Jetzt erst gestattete ich mir, über den Mann auf dem Baum nachzudenken. Sein flehender Blick und die angstvolle Miene hatten mich meinen erstaunten Ausruf verschlucken lassen. Omid hätte seinen Männern ganz sicher befohlen, ihn zu töten.

Bestimmt waren es seine Habseligkeiten, die jetzt hier in der Höhle ruhten. Fast hätte ich deswegen ein schlechtes Gefühl gehabt, aber dann sagte ich mir, dass er sich glücklich schätzen konnte. Nicht jeder überstand eine Begegnung mit Omids Bande lebend und mit heiler Haut. Wahrscheinlich war er auf seinem Muli längst über alle Berge.

Ich wanderte durch die Höhle, berührte hier einen Ballen Seide und da ein reich verziertes Schwert, und schließlich hielt ich die Lampe in der Hand. Wie immer. Es war so langweilig, hier alleine herumzuhocken. Ich setzte mich auf eine Kiste und begann die Lampe mit meinem Ärmel zu polieren.

Grünlicher Rauch quoll aus der Lampe, verdichtete sich zu menschlicher Gestalt und nahm auf einem Korb Platz.

»Hallo, Naseweis«, sagte Hormazdad und stützte sein grämliches grünes Gesicht auf die Faust. »Hast du wieder Hausarrest?«

»Leider.« Ich stellte die Lampe ab und imitierte seine Haltung. »Öffne mir die Tür, Dschinn.«

Das hob seine Stimmung. »Das kann ich nicht, schwächlicher Erdenwurm«, sagte er fröhlich. »Du bist nicht meine Gebieterin.«

»Ja, Pech«, stimmte ich ihm zu. »Du musst diesem furchtbaren Omid dienen.«

Er grinste breit. »Nur dass der Idiot den Bogen immer noch nicht heraus hat, wie man mich anständig beschwört. Ihm fehlt die zärtliche Hand beim Polieren des Lampenschnabels.« Sein anzügliches Grinsen ließ mich erröten.

»Lass das«, murmelte ich. »Aber ein bisschen helfen könntest du mir doch. Ich muss die Näpfe und den Kessel reinigen.«

Der Dschinn zuckte mit den Brauen und wackelte mit den Ohren. »Na gut«, sagte er dann widerstrebend.

Der Fels öffnete sich und Tageslicht ergoss sich in die Höhle. Ein Mann trat wie auf Samtpfoten ein. Ich rang den Schrecken nieder und griff nach einem kurzen Schwert. Dann schlich ich mich um ein Kistengebirge herum und gelangte in den Rücken des Eindringlings. Er war schlank und groß und steckte in abgetragenen Kleidern. Das war keiner der Räuber, die kannte ich alle von vorne und von hinten. Widerliches Pack. Nein, es war der Mann vom Baum, der Besitzer des Mulis. Er stand da und staunte die Höhle an. Er machte einen Schritt und noch einen, befühlte einen Ballen Seide und griff in eine Kiste voller Goldstücke, ließ sie durch seine Finger klimpern. Dann fiel sein Blick auf seinen schäbigen Reisesack und die bunte Salztasche, und in seinen Augen glomm Freude auf. Er bückte sich, hob die Gepäckstücke auf und machte Anstalten, die Höhle wieder zu verlassen.

Ich riss Mund und Nase auf. »He, Schwachkopf«, rief ich ihn unwillkürlich an, »willst du etwa nichts von all dem hier mitnehmen?«

Der Mann erschrak so sehr, dass seine Zähne laut aufeinanderschlugen. Er fuhr herum und starrte mich mit hervorquellenden Augen an. »Tu mir nichts, Räuber«, stammelte er. »Sieh, ich lasse dir deine Beute.« Mit diesen Worten fielen seine schäbigen Besitztümer vor meine Füße.

Ich musste ihn ziemlich dumm angesehen haben, denn sein Gesichtsausdruck wandelte sich von Panik zu leiser Bestürzung. »Äh?« Er deutete auf das Schwert, das ich auf ihn gerichtet hatte.

Ich ließ es fallen und stemmte die Hände in die Seiten. »Und?«

Er rieb sich mit der Hand über die Augen. »Was für ein Tag«, murmelte er.

Mitleid wallte in mir auf. Der arme Kerl hatte stundenlang dort in dem Baum gehockt und jetzt wankte er vor Erschöpfung. Immerhin, er hatte Mut, dass er nicht mitsamt seinem Esel Fersengeld gegeben hatte.

»Steh jetzt hier nicht herum«, sagte ich streng und zerrte einen leeren Sack unter einer Teekiste hervor. »Pack von deinen Sachen hier rein, was dir wichtig ist, lass die Taschen aber hier. Und sei nicht dumm, füll den Sack, nimm ein bisschen von hier, ein wenig davon. Das merkt kein Mensch!«

Er sah mich merkwürdig an, als er mir den Sack aus der Hand nahm. Ich blinzelte verlegen. Er war jung und gut gebaut, wirkte verwegen mit seinem wirren dunklen Haar und den Bartstoppeln.

»Warum hilfst du mir?«, fragte er.

Ich wandte mich ab und schaufelte eine Handvoll Goldmünzen aus der Kiste. »Halt auf«, sagte ich unfreundlich und warf die Münzen in den Sack. »Ich will nur, dass du schnell wieder verschwindest. Wenn sie dich hier erwischen, beziehe ich garantiert Prügel.«

Er rührte sich nicht, stand nur da und sah mich an. »Wieso?« Seine Fragerei begann mir auf die Nerven zu gehen. »Du kannst doch nichts dazu?«

»Beweg dich«, fauchte ich und zerrte ihn am Ärmel zum Ausgang. Beim Gehen sammelte ich etwas von dem Zeug ein, das von den aufgehäuften Hügeln gerutscht war. Ich griff nach Kelchen, juwelenbesetzten Dolchen, einem kleinen Ballen Seide und einer Kiste mit Gewürzen. Die klemmte ich dem Mann unter den Arm und gab ihm einen letzten, aufmunternden Schubs, der ihn ins Freie taumeln ließ. »Achte darauf, das Seil zu zerreißen, mit dem dein Muli angebunden war!«

Er stand noch einen Moment im verdämmernden Licht, dann hob er lächelnd die Hand. »Danke, edler Unbekannter«, sagte er mit seiner dunklen Samtstimme. »Ich werde deine Güte nie vergessen.«

»Ach, papperlapapp«, fauchte ich und zog mich in den Hintergrund der Schatzhöhle zurück. Mein Herz wummerte und meine Wangen brannten. Hoffentlich kannte er auch den Spruch, der die Höhle verschloss!

Und als ich das dachte, verdunkelte sich der Eingang und erneut schloss massiver Fels die Welt aus.

Während ich die Nachtlager der Männer vorbereitete, erinnerte ich mich an die Augen, so süß und lockend wie dunkler Honig. Ich würde ihn nie wiedersehen, und bei dem Gedanken brannte mein Herz.

Artin Babak schob Münzen zu Häufchen zusammen, richtete silberne, mit Steinen besetzte Konfektteller nebeneinander aus und strich sacht über die reich verzierte Scheide des juwelengeschmückten Dolches. Diese Kostbarkeiten würde er nach und nach in klingende Münze umsetzen. Aber noch kostbarer erschienen ihm die zwei Dreingaben, die wie ein Wink des großen Ahura Mazda vor ihm auf dem Tisch standen: ein Kistchen voller Gewürze und ein Ballen schimmernde Seide. Das war der Grundstock seines künftigen eigenen Geschäftes und die Goldmünzen würden es ihm ermöglichen, einen Laden in einem der feineren Viertel zu eröffnen, statt mit seinem Maultier von Tür zu Tür zu ziehen.

Artin schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter und dachte erneut über eine angemessene Spende für den Feuertempel nach. Ein kostbarer Teppich und zwei handgetriebene Feuerschalen sollten dem großen Ahura Mazda seine Dankbarkeit zeigen.

Wieder glitten seine Finger über die Konfektteller. Er musste an seine Schwester Mahafrid denken, die das Unglück hatte, mit Kevan, einem Geizhals und Jähzorn in Person, verheiratet zu sein. Kevan versagte ihr nicht nur jeden kleinen Luxus und jede Freude, obwohl er selbst auf großem Fuß lebte, nein, Mahafrid trug oft die Male von Kevans Züchtigungen an den weichen Armen und im Gesicht. Artin schwoll der Hals, wenn er daran dachte.

Aber er war nur ihr jüngster Bruder. Wenn er versuchte, Kevan Vorhaltungen zu machen, dann endete das so ähnlich wie die Auseinandersetzung des jungen Räubers mit seinem Anführer – die Maulschelle war ihm gewiss.

Mit einem Seufzen schlug er einen der Teller in ein leinenes Tuch ein, nicht ohne vorher ein Dutzend Münzen daraufgelegt zu haben.

Während er durch die engen Gassen der Stadt ritt, dachte er an die wundersamen Bewandtnisse des vorigen Tages. Er war wie im Traum nach Hause geritten, und seine Gedanken waren bei dem Räuberjungen. Wieso war so ein zierlicher, zarter Knabe Mitglied einer Bande, die mordend und raubend durch die Lande zog? Seine Wangen waren nicht dunkelbraun gegerbt und rau, sondern sie zierten die Rosen der Jugend. Das Antlitz des Jünglings war so rein wie das eines Feenwesens, hell wie frisch geschälte Mandeln und so klar, dass der Mond schamhaft sein Licht verstecken musste. Die Augen dunkel wie Datteln und so süß wie Schokolade, der Mund ein aufgeschnittener Pfirsich, die Glieder schlank und wohlgestaltet, zierlich wie die eines Mädchens, mit Handgelenken so zart, dass seine Finger sie beide mit einem Griff hätten umschließen können. Das war kein grober Bettelknabe, sondern ein Prinz, schön wie der Mond und strahlend wie die Sonne!

Artin rief sich zur Ordnung. Er war kein Liebhaber von Knaben, seine Vorliebe galt Frauen, die mit Herz und Verstand und ohne viel Gekicher durch ihr Leben gingen. Ihn schauderte. Kichernde, füllige Frauen hatten ihn in seiner Kindheit umgeben, eine Menge davon, denn er war mit vier rundlichen Schwestern und ungefähr einem Dutzend lauter, lustiger und dicker Tanten aufgewachsen.

Seine große Liebe war die Nachbarstochter Sarv gewesen, ein Mädchen so schlank wie die Zypresse, die ihr den Namen gab. Er hatte um ihre Hand angehalten, aber ihre Familie wollte keinen Habenichts zum Schwiegersohn. Und Artin Babak war so ein Habenichts. Er war ein Träumer, ein Poet, ein Tänzer im Mondlicht.

Er band Habub vor dem Haus seines Schwagers an und trat ein. Seine Schwester gab mit leiser Stimme Anweisung, ihnen Tee zu bringen, und führte Artin in das Besuchszimmer.

Sie saßen schweigend da und Artin suchte nach einem unverfänglichen Gesprächsthema, was ihm außerordentlich schwerfiel, denn die runde Wange der sanftäugigen Mahafrid zierte ein großer blauer Fleck.

»Nun«, sagte er schließlich, als sie hinreichend lange an ihren Teetassen genippt und ein, zwei Stücke zuckriges Gebäck gegessen hatten, »ich bin hier, weil ich etwas für dich habe.« Er schob das Bündel über den Tisch. »Das darfst du deinem Gatten nicht zeigen, kleine Honigwabe«, sagte er eindringlich. »Er würde es dir doch nur wegnehmen, hörst du?« Er ließ das Päckchen los und gab ihm noch einen kleinen Schubs. »Mach es auf, wenn du allein bist.«

Mahafrid lächelte und dankte ihm, und Artin dachte bei sich, dass sie nur mit einer Schachtel süßer Datteln rechnete oder mit etwas Zuckerzeug. Er lächelte.

Die Zeit des Wartens war mir zwar lang geworden, aber ich hatte noch ein Beutelchen Datteln in der Packtasche des jungen Mannes gefunden und es mir damit und mit einigen Partien »Fang das Schaf« gemütlich gemacht. Hormazdad war ein akzeptabler Spielgegner, wenn er davon absah, zu schummeln. Als ich drohte, ihn wieder in seine Lampe zu verbannen und nie wieder ein Wort mit ihm zu wechseln, gab er klein bei und schob die schwarzen Steine ohne magische Tricks über das Brett.

»Weißt du«, sagte ich und lutschte einen Dattelkern säuberlich ab, »ich frage mich hin und wieder, ob es ein Fehler war, dass ich mich der Bande angeschlossen habe.«

Hormazdad verschränkte die mächtigen Arme vor der Brust. »Du hast dich ihnen angeschlossen? Ich dachte, sie hätten dich einfach einkassiert.«

»Sie haben genau genommen meinen Bruder Roshan einkassiert«, stellte ich richtig. »ICH habe mich ihnen aus freien Stücken angeschlossen.« Die Argumentation hinkte ein wenig, das war mir klar. Omid hätte Roshan niemals freiwillig gehen lassen. Ich sah meinem jüngeren Bruder hinreichend ähnlich, dass dem Räuberhauptmann der Austausch nicht aufgefallen war.

Der Dschinn grinste. »Du rabulierst, kleiner Honigtropfen.«

»Ach, halt doch die Klappe.« Ich befreite meinen Schäfer aus der Umklammerung der Jäger des Dschinns und fegte einen seiner Hunde vom Brett. »Ich hatte keine große Wahl, aber es war eine freie Entscheidung.«

Der Dschinn grinste immer noch. »Wenn du das sagst, Morgentau auf der Rosenblüte …«

Es rumpelte und Fackellicht erhellte flackernd den Höhleneingang. Hurra, die Bande war zurück! Ich schnitt eine Grimasse und Hormazdad verflüchtigte sich in seine Lampe.

Wenig später hockte ich unter einem Tisch, über den in schweren Falten ein Tuch bis auf den Boden hing, und zwang mich, leise zu atmen. Ein Fremder, schwer und groß, mit tückischen kleinen Augen, stapfte durch die Höhle und packte ein, was er zu greifen bekam. Am Höhleneingang stand ein halbes Dutzend Maultiere und der Mann hatte ganz offensichtlich vor, sie zu beladen, bis sie nicht mehr laufen konnten. Ein irrer Zwang zu lachen kitzelte in meiner Kehle. Die Räuber wurden beraubt!

Der Mann schlug eine Schneise durch Omids Schätze, ohne darauf zu achten, was er auf dem Weg herein und hinaus mit seinen großen Füßen zertrampelte und zerbrach.

Ich presste die Hände vor den Mund und schluckte an meinem Lachen wie an einem zu großen Brocken Brot.

Aber das blieb mir im Hals stecken, als der Einbrecher sich vor meinem Tisch eine klimpernde Kiste aufpackte. Ich hörte ihn grunzen und dachte noch, dass er sich morgen nicht mehr würde rühren können vor Gliederreißen. Dann fiel die Kiste schwer zu Boden, ihr folgte polternd der massige Leib und als Letztes rollte der bärtige Kopf mit weit aufgerissenen Augen über den Boden und direkt vor meine Füße, wo er in einer Blutlache liegen blieb.

Mein Schrei erschütterte die Höhle.

Die nächste Zeit durchlebte ich wie in einem Erdloch. Die Leiche wurde zum Eingang gezerrt und dort neben ihrem Kopf drapiert. Die draußen wartenden Tiere wurden in die Höhle geführt und entladen. Laute Diskussionen fanden statt: War der Eindringling wirklich alleine gekommen oder hatte er Spießgesellen?

Einige Momente lang wurde es für mich ein wenig ungemütlich, weil einer der Männer laut die Frage stellte, ob ich womöglich den Fremden eingelassen habe. Aber Omid unterbrach die Diskussion mit den Worten, der Zauber wirke ja nicht vom Inneren der Höhle aus, nur von draußen. Und außerdem sei er der Einzige, der den Zauberspruch kenne. Dann wurde ihm wohl klar, dass der Gegenbeweis tot vor seinen Füßen lag, und er bekam sehr schlechte Laune.

Ich holte mir meine Tracht Prügel ab, verzog mich in eine Ecke und beobachtete Omid dabei, wie er mit Hormazdads Lampe kämpfte.

Der Trottel schaffte es einfach nie, den Dschinn mit dieser gleitenden, sanften Bewegung zu rufen, die Hormazdad weckte. Er kratzte mit den langen Nägeln über das polierte Messing, er schrubbte wie ein Berserker mit dem Ärmel über das Metall, er schwitzte und fluchte, und irgendwann erbarmte sich der Dschinn und erschien, wahrscheinlich, weil es ihm zu dumm wurde oder weil er durch all das Gerappel an seiner Lampe seekrank wurde.

»Ja?«, fragte er unwirsch und verschränkte die Arme vor der Brust.

»Finde die Komplizen des Einbrechers«, knurrte Omid.

Hormazdad sah sich gelangweilt um und fand die am Eingang liegende Leiche. »Der da?«

»Er war sicherlich nicht allein.« Omid schäumte geradezu. Jemand hatte gewagt, seine heiligen Schätze anzugrabbeln! Wenn der junge Mann irgendetwas mit diesem Eindringling zu tun hatte, dann würde Omid nicht eher ruhen, bis er ihn gefunden und ebenfalls umgebracht hatte.

Der Dschinn verbeugte sich nachlässig. »Ich schau mal, was ich rausfinde«, sagte er und zerstob in einer nach Pfefferminz riechenden Wolke.

Ich wartete, bis das Schnauben und Schnarchen und Grunzen der Männer mir ihren tiefen Schlaf verkündete, und kroch dann mit Hormazdads Lampe unter den besagten Tisch. Ich rief den Dschinn, der kaum mit darunter passte, und flüsterte: »Musst du Omids Befehl befolgen oder kannst du …« Ich vollführte eine hilflose Handbewegung.

Hormazdad stützte das Kinn auf die Faust. »Ich muss dem Besitzer der Lampe gehorchen. Es tut mir leid, zarte Blüte des Morgens.«

»Lass das doch mal«, sagte ich irritiert. »Ich muss den jungen Mann warnen. Er hat sich bestimmt verplappert und deshalb ist der andere hier eingedrungen. Wenn du ihn findest, wird er ebenfalls sterben, und das will ich nicht.«

Der Dschinn wackelte mit den Augenbrauen. »So, das willst du nicht«, sagte er anzüglich. »Er war jung und hübsch, sagst du?«

Ich gab ihm einen Knuff, damit er aufhörte zu grinsen.

»Wenn du ihn findest, dann sagst du zuerst mir, wo er wohnt. Bis dahin habe ich mir vielleicht etwas überlegt.« Ich warf ihm einen flehenden Blick zu. »Geht das, Hormazdad?«

Er wiegte den Kopf. »Eigentlich nicht. So ein Befehl ist wie eine Leine, die ich um den Hals trage. Sie schnürt mir die Luft ab, wenn ich nicht gehorche.«

»Aber du gehorchst ja!« Ich musste mich zügeln, nicht zu laut zu werden. »Aber eben etwas langsamer. Das müsste doch gehen, oder?«

Er nickte zögernd und seufzte. Es roch nach Pfefferminz. »Alles wäre leichter, wenn du die Besitzerin der Lampe wärst.«

»Das kannst du laut sagen«, erwiderte ich nicht minder deprimiert. »Ich wäre schon längst nicht mehr hier in dieser Höhle, glaube mir.«

Natürlich hatte Mahafrid ihrem Mann gezeigt, was Artin ihr geschenkt hatte. Kaum eine Stunde später hatte Kevan im ärmlichen Heim seines Schwagers gestanden. »Du hast jemanden beraubt, du verachtenswerter Wurm!«, hatte er mit zuckendem Bart gegrollt, und sein Bauch wackelte in rechtschaffener Empörung.

Artin Babak kniff sich erschöpft in die Nasenwurzel. »Ich habe niemanden beraubt«, widersprach er, wohl wissend, dass Kevan ihm nicht zuhörte.

»Du wirst mir sagen, wo du diese Schätze her hast«, drohte sein Schwager. Er drängte Artin mit seinem Wanst in die Ecke. »Und dann wirst du mir alles aushändigen, was du sonst noch gestohlen hast.«

»Etwa, damit du es zurückgeben kannst?«, fragte Artin mit unverhohlenem Spott.

Kevan hob drohend die Faust. »Ich schlage dir die Zähne ein!«

Artin seufzte ergeben und erzählte Kevan von der Schatzhöhle der Räuber.

Natürlich war Kevan sofort losgezogen, natürlich hatte er eine kleine Karawane von Lasttieren mitgenommen. Er hatte Artins Warnungen wie immer in den Wind geschlagen, ihn trieb die nackte Gier.

Am anderen Tag kam die weinende Mahafrid, rang die molligen Hände und klagte und jammerte … Kevan war nicht nach Hause gekommen.

Artin schwante Übles, aber er beruhigte seine Schwester und schickte sie nach Hause.

Er stand neben seinem Muli, kaute an seinem Daumennagel und dachte nach. Wenn er zur Höhle ritt, war die Gefahr gegeben, dass er der Räuberbande erneut in die Arme lief. Also was tun?

Er blickte auf, weil die Sonne sich verdunkelte. Eine massige grüne Gestalt ragte wie ein Berg vor ihm auf.

»Uff«, machte Artin und wich mit einem Satz zurück.

Der Dschinn – denn um was sollte es sich sonst handeln? – beugte sich vor und musterte Artins Gesicht eingehend. »Hübsch – na ja«, grollte er. Nach dieser kryptischen Äußerung richtete er sich wieder auf, betrachtete Artins Haus, schüttelte bedauernd den Kopf und blies seinen Atem über die Tür. Ein grünlicher Glanz breitete sich über das rissige Holz und haftete daran wie der Schimmer eines Glühwürmchens.

Der Dschinn drehte sich noch einmal zu Artin um, legte nachdenklich den Kopf auf die Seite und sagte: »Ich an deiner Stelle würde zusehen, dass ich Land gewinne.« Mit diesen Worten verschwand der Dschinn und hinterließ nichts als scharfen Pfefferminzgeruch.

Artin Babak wurden die Knie weich. Er hielt sich an seinem Muli fest und wartete, bis das Klingeln in seinen Ohren nachließ. »Wie es scheint, sitzen wir in der Tinte, Habub«, sagte er mit zitternder Stimme.

»Ich habe ihn gefunden.« Hormazdad tauchte so unerwartet neben mir auf, dass ich beinahe meinen Eimer hätte fallen lassen.

»Wo?«, fragte ich.

»In der Stadt.« Der Dschinn winkte zum Horizont. »Ein armer Schlucker, wie es scheint. Sie werden leichtes Spiel mit ihm haben.« Sein kummervolles Gesicht hing wie der Mond über mir. Ich rang nach Luft und stellte hastig den Eimer ab. Wasser schwappte über meine Füße.