Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

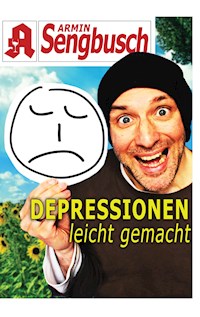

Nach "Geh doch ins Licht" und "Mitten im Licht" folgt der dritte und letzte Band mit Bühnen- und Poetry-Slam-Texten von Armin Sengbusch. Insbesondere mit seinen emotionalen Darbietungen hat sich der Autor einen Namen gemacht und steht in Sachen Tiefsinn und Authentizität ganz oben auf der Skala. Sein Text zum Thema "Dysthymie" wird von vielen Psychologen als Anschauungsmaterial verwendet. Armin Sengbusch weiß, wovon er scheibt oder spricht, wenn er sich der Krankheit Depression widmet. Aber der Poetry Slammer zeigt in diesem Buch auch seine humorvolle Seite, wenngleich er dabei immer unbequem bleibt. Sengbusch verlässt die streitbare Linie nicht, er umschmeichelt niemanden und nimmt sich selbst nicht aus, wenn es um ernste Themen geht. Ihm reicht es nicht, einen Finger in die Wunde zu legen, er muss darin herumbohren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 96

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für all die Helden, die durchhalten, ohne zu klagen.

»Emotionaler Reichtum wird in dieserGesellschaft vollkommen unterschätzt.«

Inhaltsverzeichnis

Bestandsaufnahme

Dunkles Geständnis

Wir wussten es vorher

Gewalt

Keine Ahnung

Er und ich

Depressiver Optimismus

Wir könnten groß gewesen sein wollen

Nimm Französisch

Aufwachen

Feuer

Fußball geht immer

Zerbrechlich

Die Flocken fallen leise

Immer etwas Neues

Wie ich bin, wenn ich bin

Tolle Technik

Exil

Willkommen im Heim

Des Gamers Weitsicht

Mach mal Urlaub

Das Interview

Bestandsaufnahme

Über den Dächern sitzen die Tauben und hören nicht zu. Auf den stadtfeinen glatt steinernen, grauen Betonfliesen wanken Männer siegessicher in die Spielhallen und Wettbüros, als hätten sie nichts zu tun und nichts zu verlieren. In einem Hinterhof weht die Flagge Dänemarks und ich sehe den bewaffneten Frontspoilern zu, wie sie die Gehsteigkanten küssen. Hier gibt es alles im Überfluss, vor allen Dingen den Überfluss. Wir brauchen mehr Arme. Nicht nur einen oder zwei, wir brauchen viele. Aber einiges ist eben zu viel und vieles ist eben zu einfach. Es geht uns zu gut, wir brauchen mehr Arme, damit sich die Welt bewegt. Einen Globus in den Arm nehmen und der kalten Kugel ins Eismeer flüstern, dass wir sie warmhalten.

Uns es aber reicht die Wärme der von Pads beseelten Kaffeemaschinen und die des 39-Zoll-Flachbildschirmfernsehers, dessen Programm sich auch nicht vom Rest Scheinwelten erhebt. Niemand erhebt sich, alles ist flach, alles ist schnell, auch die Frauen ziehen wie Ferraris vorbei und klappen ihre Augenscheinwerfer nur einmal auf, um zu blenden. Die meisten Menschen sehen nicht aus wie ein Totalschaden, aber unter dem matten Lack ist vom Hochglanz aus den Kindertagen nicht mehr viel übrig. Unfallschäden kaschiert man mit Gel und Schminke oder mit einem Lebenslauf, dem man meilenweit hinterherhinkt, da nimmt man es nicht zu genau. Es bleibt die Hoffnung, an einen guten Besitzer in zweiter Hand zu geraten. Das Altöl wird entsorgt, die Kratzer der Seele poliert und die Beulen am Herzen mit dem Gummihammer des Therapeuten beseitigt.

Da draußen wanken die dickbäuchigen Damen durch das Leben und lassen beim Betreten des warmen Cafés von freundlichen Männern öffnen, während das Leben weiter wächst. Überall im Latte-Macchiato-Land schwirren die freundlichen Servicekräfte herum, die zuvorkommend schnell gehen. Es riecht nach Karamell und Schweiß, dazwischen immer der Hauch eins teuren Parfüms mit der persönlichen Note, die niemand riecht. An den Ecktischen sitzen Männer, die ihren Schal nie abnehmen und deren Bärte gepflegter aussehen als ihre Zähne, aber wer sieht schon nach drinnen. Sie benutzen ihre angebissenen Rechner einhändig, wissen, dass sie beobachtet werden und genießen es. Irgendjemand ist wichtig und telefoniert halblaut, spricht von Deadlines und vom Pitchen, nichts, was wirklich Sinn ergibt, aber der Gesichtsausdruck hat Charisma. Vor der Tür steht ein Bärtiger, der einen Coffee-To-Go-Becher in der Hand hält, und jemand lässt eine Münze hineinfallen. Die Grenzen verschwimmen.

Die freien Bürger bestimmen, wo es lang geht, sie haben die Macht, andere und sich gehen zu lassen. Aber niemand kehrt zurück, jeder kehrt den anderen den Rücken zu und blickt dahin, wo das Unheil nicht hinkommt, wo das Licht ist, weil es dort sicher ist. Weil einigen Menschen angeblich die Sonne aus dem Arsch scheint, kriechen andere dort hinein. Aber wer ständig fremde Ärsche küsst, der kann irgendwann keine Gesichter mehr erkennen. Die Welt steckt unter einer Decke, aber jeder hat seinen eigenen Zipfel, an dem er zieht und zupft und alles kommt immer zu kurz. Dann packen wir die Koffer, vergessen, was dort hinein gehört und machen uns auf Weg. Es geht darum, im eigenen Tempo alles zu erreichen und als Erster dort zu sein, wo andere schon sind. Insbesondere an roten Ampeln.

Das Zauberwort der noch jungen Generation ist »gelangweilt«. So sieht sie aus, so verhält sie sich. Enthusiasmus gibt es nur unter Drogen; Zigaretten und Alkohol gehören nicht dazu, daran stirbt man nicht. Man stirbt an Einsamkeit, an Langeweile und am Abwinken. Und auf den Plakaten werben die Modelle der Menschheit mit offenen Mündern für Frisuren und Produkte, die Individualismus versprechen. Deshalb laufen sie nun alle mit offenen Mündern herum, weil das sexy sein könnte und sie kaufen alle die individuellen Produkte für ihre individuellen Uniformen und wissen alles besser, was nichts Neues ist, denn das machen alle heranwachsenden Generationen.

Der Zauberwort der älteren Generation ist »erhoben«, so wie der Zeigefinger und der Stand der Dinge und das Podest, auf dem sie stehen. Wobei sie wissen, dass sie genauso waren, wie die jungen Leute. Nur anders. Aber das will niemand wissen. Damals war alles anders, es war nicht besser, es war immer schwieriger und schlimmer. »Wir hatten ja nüscht anderes!« Die ältere Generation lebt in einer Vergangenheit, vor die sie andere bewahren will, vergisst aber, in die Gegenwart zu reisen. Und natürlich wissen die Älteren alles besser, denn sie haben ja die Erfahrungen des Lebens gesammelt und sie haben keine Zukunft mehr zu verlieren. Deswegen können sie alles ganz anders betrachten und besser wissen. Das ist nichts Neues, denn jeder weiß etwas besser, aber nichts ändert sich.

Über den Dächern sitzen wir und zählen die Tauben, die Blinden und die Stummen, zu denen wir selbst nicht gehören wollen. Wir brauchen mehr Arme, mehr, denen es schlecht geht und die ihre Arme heben gegen die Ungerechtigkeit. Wir gehören nicht dazu, wir haben unsere Armut verkauft an irgendetwas, dass uns satt und dick macht und im Alter weiterhelfen soll. Wir sind die Tauben und hören nicht zu und wir gehören nicht dazu. Wir schütteln gern den Kopf und sagen, dass wir ganz anders sind und mit »Wir« ist immer jemand anderes gemeint. Denn Pauschalisieren, das kann man nicht, wir sind Individuen, wir machen alles selbst und allein und einzigartig. Wir sind siegessicher.

Dunkles Geständnis

Ich bin entsetzlich zerbrechlich, verlässlich verletzlich, weil meine Emotionen wie Obdachlose im Freien wohnen und ebenso schutzlos wie schmucklos sind. Ich bin kein offenes Buch, ich bin eher der letzte Versuch, der permanent scheitert: an sich selbst und am Leben. Kein Jammern, kein Klagen, nur eine Bestandsaufnahme, die mit ICD-Codes gesichert ist, wobei ich keine Ahnung habe, ob jemand weiß, was das ist oder was sich hinter dem Wort »Dysthymie« verbirgt. Ich lebe unterm Strich, weil meine Stimmung permanent depressiv ist und meine Gedanken sich in der Dunkelheit verstecken, wo ich sowohl meine Wunden lecke als auch neue Krankheiten aushecke. Ich fühle mich einsam, wenn sich Menschen um mich herum unterhalten, kann nicht daran teilhaben, weil in meinem Kopf die Synapsen falsch schalten und ich wirres Zeug rede, um die Stille zu bewegen. Ich fühle mich allein, wenn ich zu zweit bin, ich kann nicht sein, wenn ich allein bin, ich bin von den meisten Menschen meilenweit entfernt, selbst wenn ich sie kennenlerne.

Es geht nicht um Mitleid, sondern um Aufmerksamkeit für eine Krankheit, die ebenso heimtückisch wie unsichtbar ist, es ist mein dunkles Geständnis und die Bitte für Verständnis und Akzeptanz eines Leidens, das vielen Menschen nicht nachvollziehbare Schmerzen bereitet. Mancher wird nun sagen: »Ach, hör doch auf, jeder hat mal schlechte Tage.« Ja, das stimmt, jedem geht es mal schlecht. Aber was ist, wenn das Schlechte nicht mehr endet, wenn sich der Weg deines Tunnel ins Dunkel, statt ins Licht wendet? Was ist, wenn dich jeder Schritt mehr als das kostet, was du verdienst und du verdienst das alles doch gar nicht, denn dein Schrittfeld ist vermint. Es ist schwierig zu erklären, wie sich das anfühlt, wenn jeder Gedanke ein Kreislauf ist, der nirgendwo lang führt.

Wer sehen kann, wird kaum verstehen, wie sich ein Blinder fühlt, wer vom Aufstehen spricht, ist niemand, der mit dem Rollstuhl fährt, wer die Stimme erhebt, hat mit ihr schon immer gelebt und wer in der Sonne steht, weiß nicht, wie es mir in den Schatten geht. Bevor ich einem geistig gesunden Menschen eine Depression glaubhaft machen kann, ist es einfacher, ihn davon zu überzeugen, Gott sei am Leben und ein alter, weiser Mann.

Ich habe mir nicht ausgesucht, so einen Kopf zu haben, ich bin nicht stolz darauf, er wurde mir genetisch übertragen, und den Feinschliff hat man mir in einer Kindheit anerzogen, die nicht grausam war, aber verlogen.

Ich sei, so sagte mir mal jemand, kein typisch Depressiver, und jetzt frage ich mich immer intensiver, was das eigentlich ist. Typisch depressiv. Wer ist denn da der Prototyp? Die Emos, die sich in die Haut ritzen? Gothics mit dunklen Sehschlitzen? Jemand wie Robert Enke, Robin Williams oder du oder du? Oder die Frau an der Kasse, deren Lächeln schön, aber nicht echt ist? Es ist keine Krankheit, die zwischen arm und reich unterscheidet, vielleicht eher die Intelligenten trifft und die Dummen meidet, man sieht sie niemandem an. Depressionen sind kein Luxusproblem, sie sind eine ernst zu nehmende Krankheit, die man nur von innen besiegt, wenn man dabei Hilfe von außen kriegt.

Ich reiße mich zusammen, lasse mich nicht gehen, weil ich zu mir zurückfinden möchte, wenn ich mich nach mir sehne und weil das Leben eben immer weiter geht und ich auch möchte, dass das weiterhin mit mir geschieht. Deswegen gehe ich nur selten aus mir heraus, weil ich fürchte, dass ich mich dort draußen verlauf‛. Ich bemühe mich, unterzutauchen in den Menschen, nicht aufzufallen und dabei zu sein, auch wenn es mir nur selten gelingt. Denn ich stelle dann immer wieder fest, dass ich entsetzlich zerbrechlich bin, mich das kleinste Detail bereits zerfetzt, als wäre ich ein Blatt im Wind. Aber ich habe gelernt, damit zu leben, wieder aufzustehen und selbst in der Finsternis etwas Licht zu sehen.

Wen das alles nicht interessiert, dem kann ich verraten, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Allen anderen macht dieses Geständnis vielleicht etwas Mut. Denn schließlich kann die Dunkelheit jeden treffen und mit ihrer Macht umspülen. Und dann ist es gut, wenn ein paar mehr Menschen wissen, wie man sich in solchen Momenten fühlt.

Wir wussten es vorher

Genau genommen wusstest du es vorher. Ich auch. Deswegen sitzen wir jetzt ja auch hier und schweigen, weil es genau genommen gar nichts mehr zu sagen gibt. Es ist eine diese widerwärtig zerfahrenen Situationen, die in Filmen schon qualvoll sind, weil jeder denkt: »Mensch, nun macht doch mal irgendwas, das Leben geht doch weiter.« Aber wir machen nichts, das Leben geht auch nicht weiter. Nicht hier zumindest, während wir hier sitzen und jeder sein eigenes Loch in den Boden stiert, in das er sich irgendwann stürzen will.

Wo ist der Gewinner, frage ich mich, wer von uns beiden wird weniger leiden und früher wieder aufstehen, dem anderen auf die Schulter klopfen und sagen, dass doch alles gut sei? Ich bin immer fest davon überzeugt, dass ich es bin, das muss ich sein, ich bin ein depressiver Optimist. Eine ungewöhnliche Mischung, natürlich, aber deswegen klappt es auch nicht mit mir. Und mit anderen. Und mit den Verbindungen dazwischen. Ich weiß, dass nichts gut und glücklich endet, aber ich hoffe, dass ich mich irre. Depressiver Optimismus. Deswegen war mir vorher klar, dass das mit uns nichts wird. Und ich frage mich, wie es bei dir ist.

Genau genommen kenne ich dich nach all den Tagen des Zusammenlebens viel zu wenig, um mir bei dir in irgendeiner Form sicher zu sein. Deine gute Laune, die war prägend, ja, sie war allgegenwärtig, ebenso wie deine Naivität. Ich mochte und mag das alles, weiß es für mich fremd und zugleich wundervoll war und ist. Ich