9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Morisken Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

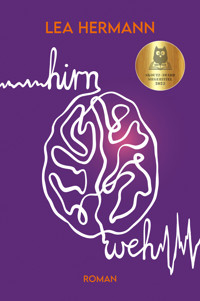

*Skoutz-Award in Gold* *LovelyBooks Community Award Shortlist* "Ein wirklich beeindruckendes Buch einer wirklich beeindruckenden jungen Frau." Ulla Müller, Bayern 1 "Lesenswertes Debüt – detailreich, dicht und herrlich sarkastisch beschrieben." Michael Bremmer, Süddeutsche Zeitung "Ein sehr ehrlicher, scharf beobachteter und von Humor voller Erstling." Maja Wagener, Donaukurier Herrlich sarkastisch erzählt ›Hirnweh‹ von der 22-jährigen Hanna, die nach einer schweren Gehirnentzündung zur Reha muss. Statt aufregendem Studentenleben erwartet sie nun ein sonderbarer Alltag mit Quarkwickeln, Igelbällen und futterneidischen Rentnern am Buffet. Monotonie beherrscht die Klinik, deren Inneneinrichtung so farb- und geschmacklos ist wie der samstägliche Eintopf. Und während das Leben zuhause ganz normal weiterläuft, wird die junge Frau von Zukunftsängsten geplagt und fühlt sich abgehängt. So muss sie neben den körperlichen auch mit den psychischen Folgen ihrer Krankheit umgehen lernen. Lea Hermann schreibt detailliert und aus eigener Erfahrung über die Parallelwelt Reha-Klinik. Dabei nimmt sie sich ernster Themen mit trockenem Humor an. Die introspektiven Gedankenstrudel der Protagonistin entwickeln mächtige Sogwirkung und füllen diesen Entwicklungsroman mit viel Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© 2022 Lea Hermann

© dieser Ausgabe 2022 Morisken Verlag München

Alle Rechte vorbehalten.

Lektorat: Thomas Peters

Korrektorat: Theresia Riesenhuber

Satz: Peter Sommersgutter

Umschlag: Micha Burkhardt und Ludwig Galla

Druck: Print Group Sp. z o.o., Stettin

ISBN: 978-3-944596-32-7 (Gebundene Ausgabe)

ISBN: 978-3-944596-33-4 (E-Book)

www.morisken-verlag.de

Für Mama und für Tobi

1.

Die Nerven hängen wie weichgekochte Spaghetti im Wirbelkanal herunter, hatte mir der Arzt im Krankenhaus erklärt. Wird hineingestochen, flutschen sie normalerweise zur Seite. So, wie wenn man versucht, eine einzelne, glitschige Nudel in einem Topf kochenden Wassers aufzuspießen. Bei einer Lumbalpunktion können Nerven also eigentlich gar nicht getroffen werden. Eigentlich. Und wenn doch … tja, ein gewisses Restrisiko besteht schließlich immer.

Ziel der Lumbalpunktion war es, mir mit einer feinen Nadel Nervenwasser aus dem Inneren des Wirbelkanals abzuzapfen und es dann im Labor untersuchen zu lassen. Ich hielt es eher für keine gute Idee, in diesem empfindlichen Teil meines Körpers herumzustochern. Und der Spaghetti-Vergleich konnte mich auch nicht wirklich beruhigen. Dass der Arzt noch so jung war, verunsicherte mich zusätzlich. Unter anderen Umständen hätten wir uns vielleicht mal auf einer WG-Party kennengelernt – und nicht als Mediziner und Patientin im Krankenhaus.

Aber weil ich wollte, dass herausgefunden wurde, was mit mir nicht stimmte, nickte ich einfach nur. Es war eh schon zu spät. Schließlich hatte ich das Dokument, das mich über mögliche Risiken wie Lähmungen, Blutungen und Bewusstseinsstörung aufgeklärt hatte, längst unterschrieben. Und unter der Hälfte der Beschwerden litt ich eigentlich eh schon.

Also lehnte ich mich vor. Ich saß auf meinem Krankenhausbett und hatte ein blaues Kissen auf dem Schoß. Der Arzt desinfizierte die Stelle zwischen meinem dritten und vierten Lendenwirbel; kurz roch es scharf. Ich schloss die Augen, krallte mich in das flache Kissen und dann ging es auch schon los. Ein fieser Piks, gefolgt von einem ziemlich unangenehmen Druckgefühl. Zum Glück hatte ich nicht gesehen, wie lang die Nadel war. Bewegen konnte ich mich danach sogar auch noch.

Dafür zieht es jetzt richtig übel in meinem unteren Rücken. Egal, wie ich mich auf den schönen, aber ungemütlichen Rattanstuhl im Wartezimmer setze, es wird nicht besser. Ich gebe aber auch dem rasanten Fahrstil meiner Schwester und meiner unbequemen Haltung, eingekeilt zwischen Kindersitz und meinem großen, versifften Rucksack, eine Teilschuld. Ich traue mich nicht einmal, die Beine übereinanderzuschlagen, so weh tut es.

Und es ist furchtbar stickig im Wartezimmer. Ich schwitze und schaue sehnsuchtsvoll zum Fenster. Daneben steht eine gigantische Monstera. Die schlechte Luft, die sich in der neurologischen Station der Bergblick-Klinik aus Angst und Ungewissheit zusammensetzt, muss für sie wie Dünger sein. Wenn ich aufstehe, um das Fenster zu öffnen, starren mich die anderen Patienten bestimmt an. Und das will ich nicht.

Mit mir warten ein Mann mit dickem Brillengestell und eine Frau mit dunklen Haaren auf ihr weiteres Schicksal. Beide schweigen. Niemand blättert durch die veralteten Klatsch-und-Tratsch-Heftchen, die auf einem niedrigen Beistelltisch drapiert liegen. Wir sind alle viel zu angespannt für seichte Unterhaltung. Ab und zu kommen andere Patienten vorbei, die entweder nach links oder rechts abbiegen. Je nachdem, auf welcher Seite ihre Zimmer liegen. Meins ist rechts.

Die Frau schaut immer wieder so seltsam her. So, als würde sie mich gleich ansprechen wollen. Ich schaue weg. Ich will nicht, dass sie mich anspricht. Ich will mit niemanden sprechen. Ich will nicht mal hier sein.

Wenigstens sind die beiden noch gar nicht so alt. Die Frau ist höchstens vierzig, der Typ ein bisschen älter. Er ist noch bleicher als ich – und ich sehe schon aus wie ein Gespenst.

Ich fahre mit meinen Fingern über die Innenseite der rechten Armlehne. Dort, wo sie geschwungen endet, hat jemand etwas vom Rattan rausgezupft. Die Stängel sind ziemlich kratzig und spitz. Während ich an dem kleinen Loch herumpule und versuche, ebenfalls ein Stück abzureißen, wiederhole ich in meinem Kopf, was ich dem Arzt sagen will: »Vier Wochen Reha sind völlig übertrieben. Mir geht es wieder viel besser. Das mit den Kopfschmerzen ist nicht so schlimm. Mir ist nur noch ein bisschen schwindelig. Zu Hause kann ich mich viel besser ausruhen. Ich nehme brav meine Tabletten und gehe in München zum Neurologen.«

Ich sehe da kein Problem, eher eine Win-win-Situation. Ich könnte endlich wieder heim und jemand, dem es dreckiger geht als mir, würde schneller einen Reha-Platz bekommen. Meine Entzündungswerte sind wieder im normalen Bereich und ich hatte seit neunzehn Tagen keinen epileptischen Anfall mehr. Was soll ich also hier?

Und Schuld daran, dass ich nach fünf Schritten schon halb zusammenbreche, hat eh nur die Zeit im Krankenhaus. Ich lag knapp drei Wochen fast ausschließlich im Bett, weil ständig Infusionen in mich hineinliefen. Obwohl mit meinen Beinen alles in Ordnung war, wurde ich in einem Rollstuhl vom immer selben Pfleger zu den Untersuchungen geschoben. Ich glaube, er war Syrer.

»Bitte einsteigen!«, versuchte er jedes Mal, einen Witz zu machen.

Mir war aber nicht nach Scherzen zu Mute, als ich in Jogginghose und Filzpantoffeln zum Gynäkologen, Urologen und EEG geschoben wurde. Mein ganzer Körper wurde auf den Kopf gestellt, gefunden hat man aber nicht viel. Bei jeder Tour hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mit dem Pfleger redete. Waren wir gemeinsam unterwegs, war nur das Quietschen seiner weißen Crocs auf den glatten Klinikböden zu vernehmen. Hoffentlich dachte er nicht, ich hätte irgendwas gegen ihn. Ich fand ihn eigentlich ganz nett und war mir ziemlich sicher, dass er auf meine Schwester stand, die mich fast jeden Tag besuchte.

Um das Thromboserisiko wegen meiner mangelnden Bewegung zu minimieren, gab es allabendlich eine Injektion. »Gute-Nacht-Spritze«, hatte sie die Krankenschwester liebevoll genannt. Mein Bauch ist um den Nabel herum mit blauen Flecken verziert. Es sieht aus, als würde er schimmeln wie Gorgonzola.

»Vier Wochen sind völlig übertrieben« – mein Mantra sage ich mir so lange auf, bis eine Patientin aus dem Arztzimmer kommt. Sie ist groß, hat schulterlanges Haar und trägt einen beigen Oversize-Pulli. Ich schaue sie verdutzt an, denn ich hätte nicht gedacht, dass hier jemand in meinem Alter ist. Meine Mutter und Schwester hatten doch recht: Ich bin nicht alleine.

Dann werde ich aufgerufen: »Frau Dor, bitte!«

Ich ziehe meinen Pullover zurecht und zupfe mir eins meiner dunklen Haare vom Ärmel. Ich will auf gar keinen Fall so krank und verlottert wirken wie die anderen Patienten, die in Trainingsanzügen und Adiletten an mir vorbeigeschlurft sind. Ich will mich meinem Schicksal nicht fügen. Fake it till you make it! Der erste Eindruck muss stimmen, um hier früher rauszukommen.

»Paul, ich bin hier Pfleger«, stellt sich ein rundlicher, rothaariger Mann mit Knubbelnase vor, als ich ins Zimmer komme. Ich hatte mit einer Arzthelferin gerechnet. Einer alten, fiesen wie in Einer flog über das Kuckucksnest.

»Sie sind eine der jüngsten Patientinnen, die wir hier je hatten«, sagt er, als sei es etwas, über das ich mich freuen sollte. Dabei war es nie mein Ziel, mit zweiundzwanzig schon schwer krank zu werden.

»So, dann wollen wir Sie mal durchchecken.«

Enttäuscht, dass ich es nach fast zwei Stunden in der Klinik immer noch nicht bis zum Arzt und zur Anamnese geschafft habe, setze ich mich im kleinen Vorzimmer auf einen Stuhl. An den Wänden des schmalen Zimmers hängen Bastelarbeiten: Blumen, Sterne und kleine Traumfänger. Fast wie im Kindergarten. Bestimmt Werke von älteren Patienten, die Pfleger Paul zum Abschied geschenkt bekommen hat. Vorsichtig legt er mir ein Blutdruckmessgerät um. Im Krankenhaus trug ich so ein Ding achtundvierzig Stunden am linken Oberarm, als ich nach einem epileptischen Anfall auf die Akutüberwachungsstation verlegt wurde. Einmal pro Stunde pumpte es sich automatisch surrend und piepend auf, sogar in der Nacht. An Schlaf war eh nicht zu denken, weil im Nachbarzimmer ein frisch operierter Patient um sein Leben schrie.

Ich habe von dem Blutdruckmessgerät immer noch einen fetten, grüngelb-schattierten Bluterguss. Generell sieht mein Körper wegen der Infusionszugänge so aus, als sei ich ein schwerstmisshandelter Junkie. Noch ein paar Tage länger im Krankenhaus und mir wäre ein Zugang am Hals gelegt worden, weil meine Venen in den Armen komplett im Arsch waren. Vampiropfer-Look.

»100 zu 60. Ganz schön niedrig«, murmelt Paul und gibt meinen Wert in den Computer ein. Ich zupfe verlegen an meinem Pulli herum. Ich hätte ja auch gerne einen besseren Blutdruck. Dann werde ich auf die Waage gescheucht. Davor habe ich keine Angst. Durch die radikale Krankenhaus-Diät, bestehend aus undefinierbaren quaderförmigen Aufläufen, Graubrot und dem Verzicht auf Nahrungsaufnahme aus Ekel und Verzweiflung, habe ich sicher einiges abgenommen. Früher hätte ich mich nur in Unterwäsche auf eine Waage getraut. Und direkt nach dem Aufstehen, da ist man am leichtesten. Vollkommen bescheuert, ich hatte doch eigentlich nie Probleme mit meinem Gewicht. Das Ergebnis der Digitalwaage erschreckt mich dann doch: insgesamt fast sechs Kilo weniger. Für die kurze Zeit wahnsinnig viel.

»Das machen wir jetzt jede Woche«, erklärt Paul grinsend. Als Antwort gähne ich. »Heute Nachmittag können Sie sich Ihren Anwendungsplan abholen. Den gibt es sonst immer montagmorgens auf Ihrem Tisch im Speisesaal. Den Plan müssen Sie vor den Anwendungen vom jeweiligen Therapeuten unterschreiben lassen und Ende der Woche abgeben. Dienstagvormittag ist immer Sprechstunde, da sehen wir uns wieder. Aber jetzt kommen Sie erst mal so richtig an.«

Ich nicke überfordert. Hoffentlich kann ich mir alles merken. Dann darf ich endlich zum Doktor.

Er klickt gerade wie wild mit der Maus herum, als ich ins Zimmer komme. Wahrscheinlich sichtet er die Befunde aus dem Krankenhaus – Unterlagen, die mich betreffen, die ich allerdings noch gar nicht gesehen habe.

Er streckt mir seine Hand entgegen: »Doktor Carstensen!« Selbstbewusst quetscht der Arzt meine Finger. Er trägt einen dicken goldenen Ehering. »Frau Dor, bitten setzen Sie sich. Der Arztbrief aus dem Klinikum ist höchst interessant. Da haben Sie ja einiges mitgemacht. Eine Enzephalitis haben selbst wir hier selten.«

Neugierig und erwartungsvoll starrt er mich an. Wegen seiner gebräunten Haut blenden mich die gebleichten Zähne. Er sieht aus wie frisch aus dem Urlaub, während ich mich wie ein gerade importiertes, exotisches Zootier kurz vorm Verenden fühle.

Enzephalitis – vor ein paar Wochen hatte ich davon noch nie gehört. Ich hatte in der Schule kein Latein, deswegen klang das für mich nach einer ekligen Pilzinfektion am Fuß oder so. Tatsächlich ist es aber eine Entzündung viel weiter oben, nämlich im Gehirn. Dort, wo sich nie etwas entzünden sollte. Mein Abwehrsystem, die Blut-Hirn-Schranke, war aber ein schlechter Türsteher und hatte ein Grippevirus passieren lassen. Das führte zu allerhand Durcheinander in Form von neurologischen Ausfällen. Wenigstens hatte ich kein hohes Fieber, da wäre die Lage noch dramatischer gewesen.

Ich hasse es, dass mich Ärzte so faszinierend finden, lächele aber tapfer weiter. Das habe ich im Krankenhaus gelernt: Nur keine Schwäche zeigen! Dann gehen die Untersuchungen schneller vorbei und man muss sich keine dummen Sprüche anhören.

»Zum Glück geht es mir schon viel besser«, sage ich. War das zu früh? Doktor Carstensen reagiert nicht mal und studiert lieber weiter meine Befunde. So schnell hat er sein Interesse an mir verloren.

»Die Zahl Ihrer Entzündungszellen im Liquor war mit 97 ziemlich hoch«, zitiert er aus den Akten. Wie alle Ärzte spricht er ziemlich schnell. Früher war Liquor für mich kein Nervenwasser, sondern eine Spirituose, das war mir lieber.

»Sie haben vierzehn Tage eine antivirale Therapie mit Aciclovir bekommen. Dazu gegen die Entzündung Cortison. CT und MR Cerebrum altersentsprechender Normalbefund. So weit unauffällig. Ihr letztes EEG wurde vor fünf Tagen gemacht. Das war ein bisschen durcheinander. Da lassen wir noch eins machen.«

Er schaut wieder nicht zu mir, sondern beschäftigt sich mit den wirren Stromwellen meines angeschlagenen Gehirns auf dem Computer. Oh fuck, bitte kein EEG! Ich dachte, das wäre jetzt erstmal vorbei. Damit konnte ich mir die Reha schönreden: wenigstens kein EEG mehr!

»Die Dosis Ihres Antiepileptikums bleibt bei 2000 Milligramm. Die würde ich ungern so schnell senken. Auf Ihren Behandlungsplan kommen auf jeden Fall Ergotherapie als Gruppen- und Einzelstunden. Und Neuropsychologie wegen Ihrer kognitiven Probleme.«

Ich habe keine kognitiven Probleme! Mein Gehirn ist genauso leistungsfähig wie früher. Glaube ich zumindest. Ich war schon immer etwas schusselig und habe mich auch in der Schule leicht ablenken lassen. Dass ich jetzt etwas langsamer bin, kommt daher, dass ich ständig müde bin … und verunsichert, weil alle meinen, mit meinem Hirn sei etwas nicht in Ordnung.

Carstensen schaut jetzt doch wieder her: »Wie geht es Ihnen körperlich?«

»Na ja, mein Kreislauf ist etwas im Keller. Ich bin sehr müde. Und ab und zu kribbelt es noch in meinem rechten Arm. Aber ansonsten gehe es mir ganz gut.«

»Hmhmm«, murmelt er. »Zusätzlich zur Physiotherapie schreibe ich noch Krankengymnastik, Übungen im Fitnessstudio und Nordic Walking auf. Das bringt Sie schnell wieder auf Trab und Sie fühlen sich fitter. Sport ist auch gut für die Psyche.«

Da bin ich mir nicht so sicher!

»Denken Sie, dass vier Wochen hier wirklich nötig sind?«, nehme ich allen Mut zusammen und laufe bestimmt knallrot an. »Ich wollte gerade mit meiner Abschlussarbeit anfangen und will in Regelstudienzeit fertig werden.«

Nun habe ich seine Aufmerksamkeit. Doktor Carstensen sieht mir sogar richtig in die Augen. Hinter seinen Brillengläsern wirkt er so viel erholter als die gestressten Krankenhausärzte. Reha-Doc ist wahrscheinlich auch einfach der entspanntere Job: keine Nachtschicht, keine Wochenenddienste, schön nine-to-five.

»Was studieren Sie?«

»Journalismus.«

»Interessanter Studiengang. Schwierige Branche. Ich verstehe, dass Sie sich Normalität wünschen. Aber in Ihrem Fall halte ich vier Wochen für das Beste. Auch, um Sie weiter überwachen zu können. Sie waren nun mal schwer krank. Eine Enzephalitis ist kein Schnupfen, den man an einem Wochenende auskuriert hat. Da müssen wir einfach etwas vorsichtig sein. Vielleicht können wir darüber in zwei, drei Wochen noch einmal reden, ob eine Verkürzung sinnvoll wäre. Aber ich würde Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt wirklich zu den vier Wochen raten. Das sahen die Kollegen im Klinikum auch so.«

Widerstand zwecklos. Ein bisschen sacke ich in mich zusammen. Und zwar so blöd, dass sich die Stelle zwischen meinen unteren Wirbeln wieder meldet.

»Mein Rücken tut weh. Da, wo die Lumbalpunktion war«, sage ich verlegen.

»Stehen Sie mal bitte auf und schieben Ihren Pulli hoch.«

Ich tue, wie mir befohlen, und er tastet mir nur wenige Zentimeter über dem Hintern meinen Rücken ab. Dabei zieht Carstensen meine Jeans ein kleines Stückchen weiter runter. Das ist mir ziemlich unangenehm.

»Aha, da hat sich ein Bluterguss gebildet. Dagegen schreibe ich Ihnen Quarkwickel und Massagen auf.«

So was hat mir meine Mutter auf den Sonnenbrand geklatscht, als ich noch ein Kind war. Ich kann nicht glauben, dass das helfen soll.

2.

In meinem Patientenzimmer ist es eisig. Die Balkontür, die Mama aufgemacht hatte, bevor sie sich verabschiedete, steht noch immer offen. Es riecht jetzt nicht mehr so aggressiv nach scharfem Putzmittel und fremdem Waschpulver, denn der hereinwehende Güllegestank übertüncht alles. Ich schließe schnell die Tür. Es ist ein trister, grauer Novembertag. Richtig klischeehaft.

Bestimmt sind Mama und Melli schon wieder zu Hause in München. Ob sie im Auto mehr geredet haben? Bei der Hinfahrt durch kleine Orte wie Großhartpenning oder Sufferloh haben wir uns nur angeschwiegen. Das hat aber irgendwie ganz gutgetan. Hatte doch vor allem meine Mutter in den letzten Wochen viel zu viel geredet und mich mit ihrem ständigen Gezupfe an meinen Haaren fast in den Wahnsinn getrieben.

»Wenigstens kein Krebs und dir sind von der Chemo nicht die schönen, langen Haare ausgefallen«, hat sie dabei immer wieder geflüstert. Als würden mich lange Haare schneller gesund werden lassen. Sie schützen vor gar nichts. Sie haben in den letzten Wochen einfach nur genervt. Wenn ich das alles überstanden habe, lasse ich sie mir abschneiden. Ein praktischer Prinz-Eisenherz-Schnitt wie in meiner Kindheit.

Mein Koffer und meine Reisetasche liegen immer noch genauso da wie vorher. Meine arme sechzigjährige Mutter musste sie mir tragen, weil ich dafür zu schwach war. Während wir den Flur zu meinem Zimmer entlanggingen, auf dem der gleiche Teppichboden verlegt ist wie im Overlook-Hotel in Shining, hielten vermutlich alle Mama für die Patientin, nicht mich.

Da ich nicht wusste, was man auf Reha braucht, habe ich unglaublich viel Zeug eingepackt, sogar ein zu hübsches Kleid. Mir ist schon jetzt klar, dass ich es nie anziehen werde. Wofür auch? Aber ich habe keine Lust darauf, vier weitere Wochen nur in Jogginghosen oder Leggins herumzulaufen. Das zieht doch nur noch mehr runter.

Mein Rucksack ist ganz fleckig von der Sonnencreme vom letzten Sommer. Ich fahre mit dem Finger darüber. Das wird nie wieder rausgehen, hat sich zu tief in den Stoff gefressen. Dann packe ich meinen alten Laptop auf den schmalen Schreibtisch. Alles in diesem Zimmer ist schmal und klein. Das Bett, das sich wie im Krankenhaus mit einer Fernbedienung hoch und runter fahren lässt, der hässliche, hell lasierte Kleiderschrank und der Mini-Fernseher. Wäre das ein WG-Zimmer in München, müsste ich trotzdem vierhundertfünfzig Euro Miete zahlen. Mindestens.

Erschöpft stopfe ich die Sachen in den Schrank. Ich war noch nie so lange an einem Ort im Urlaub, dass ich meine Klamotten ausgepackt hätte. Eigentlich war ich eh nur in Hostels und habe aus dem Rucksack gelebt. Und dann, als ich bei den Socken angelangt bin, beginne ich zu weinen. Dicke, schwere Tropfen, die man nur weint, wenn es einem richtig scheiße geht. Keine dezenten Tränchen, die man sich mal flüchtig nach einem traurigen Film wegwischt, sondern die flüssig gewordene pure Verzweiflung. Ich habe hier doch gar nichts verloren! Ich will endlich wieder nach Hause und mein Leben zurück! Auf Reha zu sein, fühlt sich wie eine Strafe zusätzlich zur Enzephalitis an. Eine Strafe, die mich fast erdrückt. Im Krankenhaus dachte ich noch, dass ich nach der Entlassung wieder vollkommen gesund sein würde. Und jetzt bin ich in dieser komischen Zwischenwelt gelandet.

Warum bin ich überhaupt so krank geworden? Ich habe doch nichts falsch gemacht! Ich habe keine gefährlichen Hobbys, war nicht in einem Tropengebiet oder sonst was. Eigentlich bin ich total langweilig. Klar, ich hätte vielleicht ein bisschen gesünder essen, mehr Sport machen oder mal früher ins Bett gehen können – das war’s aber auch schon. Es muss alles eine furchtbare Verwechslung sein! Das ist doch unmöglich mein Leben, so war das nicht geplant. Ich will keine Angst mehr haben. Ich will, dass es endlich vorbei ist!

Ich muss schluchzen und es kommen immer noch mehr Tränen. Ich frage mich, woher, denn mein Kontingent müsste längst aufgebraucht sein. Ich wische mir mit dem Ärmel über die Wangen. Mein Gesicht ist ganz heiß und nass. Nervös fahre ich mir über den rechten Oberarm. Er kribbelt nicht und fühlt sich auch nicht taub an. Beruhigen kann mich das aber nicht wirklich.

Eigentlich sollte ich jetzt in der Bibliothek oder an meinem Schreibtisch sitzen und an der Bachelorarbeit schreiben, so wie meine Kommilitonen auch. Ich kann nie wieder mit ihnen mithalten. Wenn tatsächlich dauerhaft was mit meinem Gehirn nicht stimmen sollte, kann ich es vergessen, jemals einen Job zu finden. Dann war alle Mühe vergebens.

Ich schnäuze mich aus Mangel eines Taschentuchs in eine geringelte Socke. Es ist erbärmlich. Wenigstens weine ich zum ersten Mal heute. Vor meiner Schwester und Mutter konnte ich mich noch zusammenreißen, als sie mich abgesetzt haben. Obwohl der Kloß in meinem Hals da auch schon unerträglich dick war. Weinen ist mittlerweile eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.

Ich habe furchtbares Heimweh und will wieder in meinem eigenen Bett schlafen. Wie soll ich es hier nur vier Wochen lang aushalten? Das Zimmer engt mich jetzt schon ein. Ich hasse die gelbe Raufasertapete, die an manchen Stellen aussieht, als wären dort Popel abgewischt worden, und das seichte Rosenbild über dem Schreibtisch. Warum müssen es immer Rosen sein? Rosen oder Sonnenblumen – als gäbe es nichts anderes.

Der Ausblick aus dem Fenster ist auch scheiße. Statt Berge, wie mir meine Schwester versprochen hatte, sehe ich nur den trostlosen, mit Buchsbaum bepflanzten Innenhof. Und das WLAN reicht auch nicht bis in mein Zimmer. Mein Handy hat keinen Empfang. Ich bin komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Wütend und vollkommen übermüdet lasse mich auf die durchgelegene Matratze des elendig quietschenden Reha-Bettes fallen. Zwischen meinem dritten und vierten Lendenwirbel zieht es wieder heftig. Ich bin so eine dumme Idiotin, warum habe ich nicht besser aufgepasst? Wahrscheinlich platzt jetzt der Bluterguss auf. Ich drücke mein Gesicht in das fremde Kopfkissen, das so gar nicht vertraut riecht. Mein ganzer Körper ist im Arsch. Ich hätte gerne einen werksneuen.

3.

Ruckelnd bringt mich der Aufzug, Baujahr 1983, nach unten. Im zweiten Stock stoppt er und zwei ältere Patientinnen steigen zu.

»Grüß Gott!«, schmettern sie synchron.

»Hallo«, presse ich hervor und schäme mich, weil ich trotz notdürftig aufgetragenen Make-ups total verheult aussehe. Zumindest nach dem zu urteilen, was ich erkennen kann. Denn die Damen versperren mir jetzt die Sicht auf den Spiegel. Beide tragen sie Jogginghosen aus Nickistoff. Ich hasse Nickistoff. Er ist unnatürlich weich, und jedes Mal, wenn ich über diese Synthetik fahre, habe ich das Gefühl, gleich einen elektrischen Schlag verpasst zu bekommen. Um mich abzulenken, spiele ich mit meinem Zimmerschlüssel herum. Er ist an einem gewaltigen, goldfarbenen Anhänger in Form eines Dreiecks befestigt, auf dem meine Zimmernummer eingraviert ist: 11. Das vorletzte Zimmer im Gang.

Ohne Bling oder Piep zu machen, öffnet sich der Aufzug. Die große Eichenholzflügeltür des Speisesaals am anderen Ende der Eingangshalle steht sperrangelweit offen.

Soweit ich mich erinnern kann, war ich noch nie in einer Reha-Klinik. Ich weiß, dass meine Oma ein neues Kniegelenk bekommen hat, als ich in der ersten Klasse war. Sie wird danach höchstwahrscheinlich auf Reha gewesen sein. Aber keine Ahnung, ob ich sie besucht habe. Ich habe mir nie besonders viele Gedanken über Reha-Kliniken gemacht. Warum auch? Es gab ja keine Berührungspunkte. Manchmal haben Freunde oder Freundinnen erzählt, dass Großeltern oder Eltern auf Reha waren. Wirklich etwas darunter vorgestellt habe ich mir aber nicht. Reha – das kommt auch nie in Büchern, Serien oder Filmen vor. Nur ganz selten hört man mal davon, wenn sich ein Spitzensportler verletzt hat und auf Reha muss. Aber Sport hat mich eigentlich nie interessiert. Und ich weiß auch nicht, ob das bei denen das Gleiche ist.

Ich kann noch nicht mal genau sagen, wo der Unterschied zwischen Reha und Kur liegt. Eine Grundschulfreundin war wegen ihrer Neurodermitis auf Kur an der Nordsee. Abgesehen davon, dass sie dort auch zur Schule musste, fand sie es ziemlich schön. Vor allem, weil sie am Meer war und es jeden Tag Nutella zum Frühstück gab. Als Zehnjährige war ich ziemlich neidisch.

Die überholte, piefige Einrichtung in Bad Tölz ist allerdings nichts, worauf man neidisch sein müsste. Piefig – was für ein Wort. Es passt aber perfekt zu der zugigen Eingangshalle. Anstatt sich willkommen und geborgen zu fühlen, erdrücken die schwarzen Fensterrahmen, die massiven Holzmöbel und die bräunlichen Fliesen einen geradezu. Zu den Zeiten, als das in den Siebziger und Achtziger Jahren modern war, müssen die Leute ständig mies drauf gewesen sein. Trotz der Panoramafenster, die in Richtung Einfahrt gehen, ist es hier verdammt düster.

Als es im Krankenhaus hieß, ich müsse auf Reha, hatte ich einen Tag lang Zeit, um mich zwischen Bad Tölz und Bad Gögging zu entscheiden – zwischen Pest und Cholera. Es musste schnell gehen, damit ich schon kurz nach meiner Krankenhausentlassung ein Zimmer bekäme. Beide Optionen klangen nicht so sexy, sondern nach noch mehr Desinfektionsmittel, Schmerzsalbe und in Wasser aufgelösten Tabletten.

Ich entschied mich für Bad Tölz, weil die Broschüre schöner gestaltet war und es nicht so weit weg von zu Hause lag. In meinen letzten Tagen im Krankenhaus schaute ich mir immer wieder die Website auf dem Handy an. Es dauerte ewig, bis die Bilder geladen waren, eine mobile Ansicht gab es nicht. Die Zielgruppe ist nicht die Handy-Generation. Dass die Aufnahmen der Broschüre im Sommer gemacht worden waren, half. Alles wirkte so viel frischer und lebendiger. Auf der ersten Seite war ein vergnügtes Best-Ager-Paar mit strahlendem Lächeln die Einfahrt zur Klinik entlangspaziert. Im Hintergrund, bei strahlend blauem Himmel, die Berge. Nur die Krücken des Mannes hatten verraten, dass die beiden nicht zum Wellnessen im Voralpenland waren. Die Empfangshalle wurde in der Broschüre aber komplett ausgelassen. Wahrscheinlich hätte da auch kein Photoshop mehr geholfen. Immerhin das Patientenalter war gut getroffen. Ich sehe hier nur Leute fünfundsechzig plus. Vielleicht hätte ich doch nach Bad Gögging gehen sollen?

Die zwei Damen aus dem Aufzug biegen nach rechts ab. Bestimmt haben sie eine Anwendung. Es ist kurz nach halb zwei und für meine momentanen Verhältnisse längst Mittagsschlafzeit. Ich muss mich wirklich bald hinlegen, sonst wird mir schwindelig.

Gemütlich trotten mir ein paar Rentner mit zufriedenen Gesichtern entgegen. Einer streicht sich sogar über den Bauch, die Jogginghose spannt beachtlich. Es scheint geschmeckt zu haben, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.

Dann flüstert eine Frau um die siebzig einer anderen so laut zu, dass ich es hören kann: »Mei, ist das traurig, so eine Junge hier.«

Mein Herz krampft sich zusammen und ich merke, wie mir schon wieder die scheiß Tränen in die Augen schießen. Zum Glück habe ich auf Mascara verzichtet. Bloß nicht hinsehen, bloß keine Reaktion zeigen. Ich kenne diesen mitleidigen Blick schon aus dem Krankenhaus und ich hasse ihn! Ich bin ein Fehler in der Matrix. Mit Anfang zwanzig schwer krank zu sein, ist unnatürlich. Da ist man jung und fit. Die Haut ist noch straff, das Gesicht faltenlos. Da wird man nicht krank, so etwas darf es nicht geben. Das verstößt gegen das Gesetz. Ich bin widerlich und grausam und erinnere die anderen daran, dass es keine Garantie für Glück gibt.

Mit hochrotem Kopf gehe ich weiter. Der Fettgeruch des Speisesaals erschlägt mich fast. Der Raum sieht aus wie ein buntes Potpourri der Wirtshäuser meiner Kindheit. Auf der einen Seite helle Holztöne mit vielen Plastikpflanzen wie in Autobahnraststätten, auf der anderen Seite ein großes Wandbild mit imposantem Hirsch vor Wald- und Wiesenhintergrund. Es erinnert mich an das Schützenheim, in das mich mein Opa manchmal als Kind mitnahm. Sofort habe ich den Duft von abgestandenem Bier und Männerschweiß in der Nase. Sogar hölzerne Ehrenzielscheiben hängen an der Wand. Hinten und vorn passt hier nichts zusammen.

Ich blicke mich nach einer Hausdame um, so wie es mir die Rezeptionistin bei der Anmeldung heute Vormittag erklärt hatte. Es ist unfassbar laut. So laut, dass ich erst mal stehen bleibe, weil mich der Geräuschpegel fast umhaut. Und das, obwohl kaum noch Tische besetzt sind. Mich stresst momentan alles, was laut oder grell ist. Wie ein hypersensibler Labrador, der an Silvester unter den Esstisch kotzt.

»Entschuldigung«, sage ich verschüchtert zu einer blonden Frau mit strahlend weißer Bluse, die gerade einen Tisch abräumt. »Ich bin neu hier.«

Auch sie schaut mich erschrocken an. Am liebsten würde ich verschwinden oder wäre vierzig Jahre älter. Mindestens. Es ist alles so unangenehm. Falls das überhaupt noch möglich ist, werde ich noch röter. Warum bin ich hier gelandet?

Die Hausdame ruft laut: »Anita«, und winkt eine Kollegin heran.

Ich bleibe stumm und schaue schuldbewusst auf meine Schuhe. Meine Mutter hat sie heimlich geputzt, das fällt mir jetzt erst auf. Bestimmt, während ich nach meiner Krankenhausentlassung auf ihrer Couch Mittagsschlaf gehalten habe.

Anita ist vielleicht Anfang dreißig, hat einen dicken schwarzen Pferdeschwanz, der enthusiastisch hin und her wippt, und sieht mit dem seitlich gebundenen knallroten Halstuch aus wie eine kecke Stewardess aus den Sechzigern. Macht sie das, um den alten Patienten zu gefallen? Es steht ihr auf jeden Fall. Sie ist bildhübsch. Ich nicht. Ich bin Gollum.

»Komm mit«, fordert sie mich selbstbewusst auf und verbesserte sich dann schnell: »Äh, Sie. Ich bin die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Bei Fragen kannst du … Verzeihung …können Sie sich jederzeit an mich wenden.«

Mir ist das Ganze bestimmt noch peinlicher als ihr.

»Frühstück gibt es von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr, Mittagessen von 12 bis 13:30 Uhr – in Ausnahmefällen auch mal länger. Den Speisesaal sperren wir Viertel nach zwei zu. Abendessen gibt es von 18 bis 19 Uhr. Frühstück und Abendessen sind Buffet. Jeden Donnerstag gibt es neue Speisepläne fürs Mittagessen. Aus drei Vorschlägen können Sie ankreuzen, was Sie essen wollen. Samstags gibt es allerdings immer Eintopf.«

Wir absolvieren einen Slalom um Plastikpflanzen und verwaiste Plätze. Die mit Sauce besprenkelten Tischdecken sehen aus wie Schlachtfelder. Unter einem Stuhl liegt sogar ein Messer. Ich will hier nicht sein und kämpfe schon wieder mit den Tränen. Das ist alles viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt hatte.

»Am großen Neurologie-Tisch ist leider nichts mehr frei. Aber wir haben noch einen kleinen. Ach, und bevor ich es vergesse«, Anita bleibt stehen und wird plötzlich ganz ernst. »Es gibt bei uns kein Salz.«

»Was?«, frage ich, weil ich glaube, mich verhört zu haben.

»Ja, die Deutschen essen zu viel Salz. Das kann zu einem erhöhten Blutdruck führen und der wiederum begünstigt Herz- und Kreislauferkrankungen. Gerade die Damen und Herren aus der Kardiologie müssen streng auf ihre Ernährung achten. Aber keine Sorge, Sie gewöhnen sich daran. Zum Würzen gibt es Pfeffer und Paprikapulver an den Plätzen. Bitte halten Sie sich an unsere Regeln.«

Anita führt mich zu einem kleinen Tisch, der durch eine Plastikpalme etwas abgeschirmt ist. Ihr Grün ist von der Sonneneinstrahlung ganz verblichen. Obwohl sie so offensichtlich unecht ist, wirkt es so, als würde die Pflanze verwelken. Die junge blonde Frau, die ich vorhin im Wartezimmer gesehen habe, sitzt schon mit einem Teller Essen da. Mit ihrem beigen Pulli passt sie perfekt zu den anderen Patienten im Speisesaal. Die meisten tragen gedeckte oder erdfarbene Klamotten. Wann hört man eigentlich auf, sich richtige Farben anzuziehen? Ich blicke an mir herunter, mein Oberteil ist grau.

»So, da wären wir! Mit einer anderen Patientin in Ihrem Alter. Das passt doch gut, habe ich mir gedacht. Das kommt selten vor, dass zwei so junge Damen gleichzeitig ankommen. Ich bringe Ihnen gleich etwas zu essen. Sind Nudeln mit Schnitzel für Sie ok?«

Ich bin so überfordert mit allem, dass ich nicke. Obwohl mich die Kombination irritiert, ich Nudeln nach dem Spaghetti-Vergleich nicht mehr mag und eigentlich seit sieben Jahren Vegetarierin bin. Aber ich kann das Schnitzel ja auch einfach liegen lassen. Dann setze ich mich vollkommen kaputt hin. Es zieht wieder leicht im unteren Rücken. Ich will mit niemanden sprechen. Ich will nur meine Ruhe haben.

»Hi, ich bin Hanna«, sage ich trotzdem zu meiner neuen besten Freundin, mit der ich anscheinend ein ähnlich schweres Schicksal teile.

»Juliane«, stellt sie sich vor. Etwas Tomatensauce klebt an ihrem rechten Mundwinkel. »Wusstest du, dass es hier kein Salz gibt? Das ist doch eine Frechheit! Das können die uns doch nicht verbieten! Warum bist du denn hier? Ich hatte letzte Woche einen Schlaganfall. Vermutlich wegen der Pille. Mein Vater meint, wir sollten den Pharmakonzern verklagen. Hatte echt Glück, dass mein Freund da war und den Krankenwagen gerufen hat. Dann war ich ein paar Tage auf der Stroke Unit in Bogenhausen. Kommst du auch aus München? Total heruntergekommen hier. In meinem Badezimmer schimmelt es und der Duschvorhang ist ganz versifft. Ich bleibe hier keine drei Wochen – ganz sicher nicht! Und am Wochenende fahre ich auch heim. Das hält man hier doch nicht aus! Und das Essen schmeckt total langweilig, es fehlt das Salz.«

»Du musst nur drei Wochen bleiben?«, frage ich entsetzt und werde wütend, weil ich mich nicht vor Doktor Carstensen behaupten konnte. Ich bin schwach.

»Ja, du nicht? Ich dachte drei Wochen wären die Norm.«

»Ich muss vier bleiben …«

»Vielleicht kannst du ja verkürzen. Ich meine, die können uns hier ja nichts vorschreiben. Wir sind ja nicht in der Geschlossenen.«

Dann wird mir der Teller hingestellt. Es sind tatsächlich Nudeln mit Tomatensauce und dazu ein Schnitzel. Über die Sauce wurde ein bisschen Parmesan gestreut, neben dem Schnitzel liegt eine dünne Zitronenscheibe. Die Portion ist wahnsinnig klein. Erst esse ich die zerkochten Nudeln, weil die aber nicht satt machen und ich unglaublichen Hunger habe, schneide ich widerwillig etwas vom Fleisch ab. Ich hasse mich dafür und versuche nicht daran zu denken, dass ich wahrscheinlich gerade ein Stück Schwein verspeise. Ich brauche Kraft. Tierisches Eiweiß kann da nicht schaden. Vielleicht übernimmt jetzt der Überlebenstrieb aus der Steinzeit die Kontrolle über mein Handeln. Zum Glück ist das Schnitzel nicht so eklig, wie ich es mir vorgestellt habe. Nicht mal die Konsistenz löst Brechreiz aus. Eigentlich schmeckt es dank Panade und Zitronensaft sogar ganz in Ordnung. Bestimmt hat die Enzephalitis auch meine Geschmacksnerven angegriffen. Aus Angst zu verhungern, säble ich mit dem stumpfen Messer noch ein weiteres Stückchen ab. Meinen Freundinnen werde ich davon nichts erzählen. Das hier ist nur ein Ausrutscher.

Währenddessen plappert Juliane munter weiter: »Ich wollte eigentlich in eine andere Reha-Klinik, auch hier in Bad Tölz. Die ist ganz neu und soll einen super Sportbereich haben. Sah ein bisschen nach Wellness-Hotel aus, vor allem das Schwimmbad! Bei denen ist auch alles digital, selbst der Anwendungsplan. Nicht so rückschrittlich und veraltet wie hier. Aber alle Betten waren schon belegt. Ich dachte, als Privatpatientin hätte man da einen Vorteil. Studierst du noch? Ich mache gerade mein Rechtsreferendariat in Strafrecht. Und was hast du eigentlich? Habe ich das schon gefragt?«

Ihr Teller ist längst abgeräumt und mein Schnitzel halb gegessen, als ich endlich zu Wort komme.

»Ich hatte eine Enzephalitis.«

»Oh, was ist das?«

»Eine Entzündung im Gehirn.«

»Also eine Meningitis. Haben das nicht hauptsächlich kleine Kinder?«

»Nicht ganz …«

»Komisch, dass du dann so lange bleiben musst. Das kommt doch öfter vor. Oder ist das so wie bei Masern? Das ist doch auch viel schlimmer für Erwachsene als für Kinder. Ich bin hundemüde. Holst du dir vor der Führung auch noch einen Kaffee?«

Ich schüttle den Kopf. Ich will nur noch auf mein Zimmer und mich endlich hinlegen.

4.

Ohne das seltsame Klackern des Badezimmergebläses wäre es komplett still. Nicht mal der Fernseher läuft. Und abgesehen vom schwachen Licht der Nachttischlampe ist es auch ziemlich dunkel. Ich traue mich nicht, das große Licht anzumachen. Direkt unter dem Lichtschalter befindet sich der Notfallknopf. Es wäre so furchtbar peinlich, wenn ich versehentlich dran kommen und Fehlalarm auslösen würde. Hoffentlich muss ich ihn nie drücken.

Ich weiß gar nicht, warum ich so fertig bin. Abgesehen von der Führung durchs Gebäude, die keine halbe Stunde dauerte, stand heute nichts weiter auf dem Programm. Wenn das so weitergeht, wird das nie was mit meiner Bachelorarbeit.

Ich ziehe den Anwendungsplan vom Nachttisch und halte ihn mir so über den Kopf, dass ich etwas erkennen kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er nicht so aussieht wie meine Stundenpläne in der Schule früher. Keine Tabellen und nichts. Unter dem fett gedruckten Tag mit Datum steht ganz unspektakulär Uhrzeit, Anwendung und der Name des Therapeuten. Daneben ist Platz zum Unterschreiben. Eine digitale Version wäre wahrscheinlich nichts für die alten Leute hier.

Der Tag morgen fängt um 9:30 Uhr mit Ergotherapie Einzel an. Danach Einteilung in die Nordic-Walking-Gruppen. Davor graut es mir jetzt schon. Ich kann ja nicht mal Treppensteigen, ohne ins Schwitzen zu kommen. Nachmittags habe ich Wahrnehmungstherapie, was auch immer das sein mag, und Krankengymnastik. Zum krönenden Abschluss Quarkwickel. Wenigstens bin ich dann gut beschäftigt und abgelenkt.

Ich atme den seltsamen Waschmittelgeruch des Zimmers ein. Es fühlt sich so seltsam an, hier zu sein. Dabei ist es eigentlich eine gewaltige Verbesserung zum Krankenhaus. Wenigstens bin ich alleine und hier kommt nachts nicht unangemeldet ein Pfleger herein; oder ein verwirrter Patient, der die Zimmernummern verwechselt hat. Ich habe seit drei Wochen nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Auf den Tag genau. Die Einlieferung ins Krankenhaus kommt mir noch viel länger her vor.

Hätte mir jemand vor einem Monat erzählt, ich würde auf Reha kommen und wäre zu schwach zum Fernsehen, ich hätte es nicht geglaubt. Obwohl ich da auch schon Symptome hatte: Mein rechter Arm fing immer wieder an, seltsam zu kribbeln, als sei er eingeschlafen, nur schlimmer. Gleichzeitig hatte ich pochende Kopfschmerzen und stand ziemlich neben der Spur. Wobei das eine ordentliche Untertreibung ist. Bei den fiesen Kribbel- und Kopfschmerzattacken fühlte ich mich nämlich ein bisschen wie betäubt und konnte auch nicht mehr lesen. Ich vermutete damals allerdings, kurzsichtig zu werden. Dabei sah ich nichts unscharf, die aneinandergereihten Buchstaben auf dem Laptopdisplay vor mir ergaben nur keinen Sinn mehr. Das gleiche Spiel bei Nachrichten auf dem Handy. Auch das, was ich unter größter Konzentration selbst tippte, war völlig wirr. Ich redete mir ein, dass das an meinem Smartphone lag. Wirklich seltsam kam mir das alles noch nicht vor. Nicht mal, dass ich auch beim Sprechen Probleme hatte. In einer kurzen Diskussion mit meinem Mitbewohner Marvin über den WG-Einkaufszettel hatte ich die Wörter Salz und Zahl miteinander verwechselt; kann ja mal vorkommen.

»Du bist heute irgendwie komisch«, kommentierte er irritiert und verschwand dann in seinem Zimmer, um entweder zu zocken oder zu kiffen. Denn etwas anderes machte Marvin nicht.

Mein Vergangenheits-Ich schob diesen Zustand auf den Stress. In den Semesterferien hatte ich mich wegen meines Ferienjobs in einem Supermarkt und der vielen Bewerbungen, die ich schrieb, kaum erholt. Und zu Beginn des Semesters stand schon die Bachelorarbeit an: »Wie beeinflussen Soziale Medien die Berichterstattung traditioneller Medien?« Nicht gerade das innovativste Thema und beruflich will ich auch lieber draußen Reportagen für ein cooles Format drehen und nicht ständig Instagram und Co. checkend in einem Büro sitzen, aber mir war nichts Besseres eingefallen. Und ich wusste, damit konnte ich beim Professor punkten.

Angst hatte ich damals noch nicht. Schließlich dauerte der Zustand nie länger als eine Stunde. Sobald ich mich ein bisschen hingelegt hatte, war wieder alles wie immer.

An meinem letzten Tag in der Normalität war ich auf einer WG-Party. Natürlich kam ich trotz allem nicht auf die Idee, zu Hause zu bleiben. Ich war davon überzeugt, Ablenkung täte mir gut. Bei einer Erkältung ging es mir ja auch nach einem Bier besser; auch wenn der Effekt nur kurz anhielt. Außerdem wollte ich Lara nicht enttäuschen. Ich hatte sie im Sommer schon hängen lassen, weil ich wegen meines Ferienjobs nicht in den Urlaub fahren konnte. Unser Plan war es, noch so viel wie möglich vom Studentenleben mitzunehmen, bis uns das harte Erwerbsleben den letzten Rest Unbeschwertheit aus dem Leib pressen würde.

Deshalb ging ich zumindest mit zur Party. Nach einer Stunde hatte ich aber schon keine Lust mehr. Obwohl wir bereits Oktober hatten, war es in der WG drückend warm und mein weißes T-Shirt klebte mir unangenehm am Rücken. Ich fühlte mich leicht fiebrig und versuchte, unauffällig unter meinen Achseln zu checken, ob sich schon Schweißflecke gebildet hatten, was zum Glück nicht der Fall war. Und dann war es auf einmal so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt: Mir fiel es wahnsinnig schwer, einem Gespräch zu folgen, und auch das Kribbeln im rechten Oberarm hatte wieder eingesetzt, ebenso die Kopfschmerzen. Ich weiß noch, wie ich die Augen zukniff, um die Leute besser verstehen zu können. So, wie wenn man beim Einparken zur Konzentration die Musik leiser dreht. Aber die Worte kamen nicht mehr bei mir an. Es war wie beim Lesen: alles verwaschenes Blablabla. Die Leute um mich herum hätten auch Portugiesisch sprechen können; ich verstand nichts.

Zuerst war Lara genervt, als sie vom Bierholen zurückkam und ich immer noch nicht in Partystimmung war, dann doch besorgt. Langsam wurde auch mir mulmig.

»Vielleicht hast du ja Migräne? Siehst du ein komisches Flackern?«, fragte sie mich, als wir am Fenster standen und sie sich eine Zigarette drehte. »Meine Mutter hat das dann auch, nennt sich Aura.«

Ich musste mich am Fensterbrett abstützen und mich extrem konzentrieren, um sie zu verstehen. Dann fiel mir auf, dass ich die kalte Steinplatte nicht mehr spürte. Ich spürte gar nichts, nur das Kribbeln im Arm. Als wäre er taub. Im Nachhinein frage ich mich, wie ich so dumm und naiv gewesen sein konnte. Wahrscheinlich auch ein Symptom der Krankheit.

Während Lara beim zweiten Bier war, hielt ich meine erste Flasche nur noch alibimäßig in der Hand. Es schmeckte nicht und war längst warm geworden. Dafür hatte ich das Etikett komplett abgepult, wie es mein Ex-Freund immer getan hatte.

»Ich glaube, ich werde krank. Ich fühle mich auch so, als würde ich Fieber bekommen. Liegt bestimmt am komischen Übergangswetter«, nuschelte ich die einzige Erklärung, die ich für meinen desolaten Zustand hatte. Zumindest dachte ich, das gesagt zu haben.

Lara schaute mich erschrocken an. Als würde ein Auto mit voller Geschwindigkeit auf sie zurasen und sie könnte sich nicht mehr bewegen. Dann lachte sie.

»Du lallst, als wärst du megadicht. Nichts von dem, was du sagst, ergibt Sinn. Du hattest doch nur das Bier?«

Ich schüttelte die Flasche, um zu demonstrieren, dass sie noch fast voll war. Dabei kippte ich mir das Bier über meinen Arm und Lara.

»Wow, alles klar bei dir?«, wich sie erschrocken zurück und schüttelte das Bier von ihren Händen.

Da dämmerte mir langsam, dass irgendwas wirklich nicht stimmte. Ich wollte sofort nach Hause, schlafen und hoffen, dass der Spuk dann ein Ende hätte. Schlafen hatte bisher ja immer geholfen. Lara bot an, mich heimzubringen oder zumindest ein Taxi oder Uber zu rufen. Ich schüttelte den Kopf und versprach, mich sofort zu melden, sobald ich zu Hause war. Jedes Wort kostete mich extrem viel Kraft.