Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Catalonia

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

«La historia la escriben los vencedores», sentenció el escritor inglés George Orwell. Esto bien lo saben los mapuche. ¿Cómo se entiende que un pueblo guerrero en el siglo dieciséis, diplomático en el diecisiete, rico y ganadero en el dieciocho y diecinueve, pasara a ser más tarde en la historia oficial chileno-argentina una tropa de "salvajes y bárbaros"? ¿O que sus grandes líderes y estadistas, que parlamentaron siglos con la Corona Española y mantuvieron luego nutrida correspondencia con mandatarios de ambas repúblicas, fueran degradados a indios "traidores" y "rencorosos", "ladrones" y "borrachos"? «El único deber que tenemos con la historia es reescribirla», señaló el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde. En este nuevo libro del periodista Pedro Cayuqueo, la historia mapuche es reescrita para honrar la memoria de sus ancestros. Pero no se trata de un anecdotario. Mucho menos de un panfleto. Un gran trabajo de investigación y extensa bibliografía que incluye a destacados académicos, así como memorias de cronistas y viajeros que recorrieron en tiempos pasados el Wallmapu libre, sostienen cada una de sus páginas. El autor revisita, haciendo uso de la crónica periodística, la fascinante historia de resistencia de su pueblo. Y lo hace de manera diferente, entretenida, casi en lenguaje cinematográfico, como si se tratara de una serie de Netflix. Nunca antes la historia mapuche la contaron así.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 510

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

CAYUQUEO, PEDRO

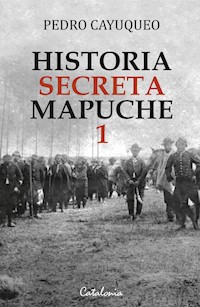

Historia secreta mapuche 1 / Pedro Cayuqueo

Santiago de Chile: Catalonia, 2019

384 pp. 15 x 23 cm

ISBN 978-956-324-708-4

ISBN digital 978-956-415-003-1

GRUPOS RACIALES, ÉTNICOS, NACIONALES

305.8

Imagen de portada: Millamán, lonko mapuche-pewenche, junto a sus guerreros en las inmediaciones de Ñorquín. Millamán respondía al mando del ñizol lonko Reuque-Cura. 1882. Archivo General de la Nación

Composición: Ximena Morales Sanhueza

Edición: Sergio Infante

Corrección de textos: Valentina Rodríguez

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.

Primera edición impresa en Argentina: mayo 2019

Distribuye: Editoral Del Nuevo Extremo S.A. / www.delnuevoextremo.com

ISBN 978-956-324-708-4

ISBN digital 978-956-415-003-1

Registro de Propiedad Intelectual Chile N°A-281237

© Pedro Cayuqueo, 2019

© Catalonia Ltda., 2019

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl - Twitter: @catalonialibros

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

Í N D I C E

PRÓLOGO

WALLMAPU

EL PAÍS DE LOS MAPUCHE

Villalobos y Casamiquela

Los mongoles de América del Sur

Los mal llamados araucanos

La Logia Lautaro

Las Cartas pehuenches

O'Higgins y los mapuche

Una nación libre y soberana

Lonkos de visita en Buenos Aires

“Patagonia”, el país que visitó Darwin

EDMOND REUEL SMITH

UN GRINGO POR WALLMAPU

De Estados Unidos a Wallmapu

El palacio real de Mañilwenu

Una sociedad culta y honrada

LUCIO MANSILLA

EXCURSIÓN A LOS RANQUELES

Rumbo sur por la rastrillada

Llegada a las primeras tolderías

Cara a cara con Mariano Rosas

CALFUCURA

El NAPOLEÓN DE LAS PAMPAS

La Confederación Mapuche

La batalla de San Carlos

La tribu de los Coliqueo

GENERAL ROCA

EL CAZADOR DE INDIOS

La Conquista del Desierto

La manta pewenche de San Martín

MAÑILWENU

EL SABIO DE LA TRIBU

El toqui que nunca pactó

Game of Lonkos

El Parlamento de Tapihue

La correspondencia del toqui

BARROS ARANA Y CIA.

LOS IDEÓLOGOS DE LA INVASIÓN

Civilización versus barbarie

La Revista Católica

El bergantín Joven Daniel

ORÉLIE ANTOINE I

EL REY DE LA ARAUCANÍA

Nace la monarquía constitucional

¿Un agente del rey de Francia?

Un reino que aún existe en la ONU

CORNELIO SAAVEDRA

LA CONQUISTA DEL OESTE

Estalla la guerra civil

Plan de ocupación de la Araucanía

Luz verde a la invasión de Wallmapu

La refundación de Angol

JOSÉ SANTOS KILAPÁN

EL ÚLTIMO TOQUI DE ARAUCO

Saavedra invade el Lafkenmapu

Retroceder nunca, rendirse jamás

La guerra de exterminio

La embajada de Kilaweke

El ataque al fuerte de Collipulli

ADIÓS A TRES SIGLOS

José Bunster, el rey del trigo

¡Zafarrancho de combate!

Estalla el Futa Malón

La carta de los cuarenta caciques

Ataque al fuerte de Temuco

Villarrica, la Bella Durmiente

PUELMAPU

LA CAÍDA DE LOS IRREDUCTIBLES

El macabro Museo de La Plata

El último guerrero de Puelmapu

El granero del mundo

A MODO DE EPÍLOGO

BIBLIOGRAFÍA

Dedicado a todos quienes desde diversos espacios y lugares, en el campo y la ciudad, siguen honrando la memoria de nuestros ancestros.

Peleando por su cultura derramando sangre en las tierras terror y fe castigados solo por ser.Herederos del tiempo forzados a ser guerreros en armas, caras pintadas defendiendo a su pueblo.Solo por ser indios presos de la ambición asesina.

A.N.I.M.A.L., “Solo por ser indios”.

El único deber que tenemos con la historia es reescribirla.OSCAR WILDE

PRÓLOGO

Siempre tuve problemas con la historia, con la de Chile y, más tarde, a medida que fui creciendo, también con la de Argentina. En la escuela los profesores me hablaban del Desastre de Curalaba y yo pensaba: ¿por qué desastre si fue la mayor victoria de nuestros antepasados? ¿Acaso el abuelo Alberto era un mentiroso?

Aprendí leyendo los manuales escolares que las machis eran brujas, el pillán era un demonio y nuestros ancestros una banda de cazadores-recolectores, situados apenas un peldaño arriba de zorros y pumas en la escala evolutiva. De cultura o civilización mapuche, ni hablar.

Nuestra espiritualidad eran supersticiones; nuestra medicina, cosa de brujos; nuestro arte, baratijas de feria costumbrista; nuestra lengua, un dialecto menor ya casi desaparecido y de nula utilidad en la vida moderna. También aprendí que los mapuche —perdón, don Sergio Villalobos, quise decir "los araucanos"— habíamos habitado entre los ríos Biobío y Toltén en el sur de Chile. “Habíamos habitado”; así, bien en el pasado, en pretérito pluscuamperfecto.

Muchas cosas, la verdad, me hacían ruido y algunas hasta me causaban risa. Siendo un niño mapuche nunca vi en mi lofmaterno de origen, allá en los fértiles campos de Ragnintuleufu, a ningún lonko cargando días enteros un pesado tronco para ganarse el puesto. Caupolicán, contaban mis profesores en la básica, lo hizo por tres o cuatro días, así les ganó a todos y fue nombrado toquiprincipal en la Guerra de Arauco. Era por lejos el más bruto.

Aquella imagen siempre me pareció surrealista, algo torpe, una burda caricatura de don Kalfulikan, su verdadero nombre. Todavía, cada vez que me cruzo con su estatua en la céntrica avenida que lleva su nombre en Temuco, reflexiono sobre ello; sobre cómo la historia oficial nos retrata y, también, sobre cómo nos miente.

Amankay, mi hija de doce años, cierto día me preguntó quién era ese musculoso Tarzán con el tronco al hombro. Un obrero forestal, le respondí. Mi respuesta le hizo todo el sentido del mundo. Es lo que hubiera esperado yo de mis profesores cuando tenía su edad: una pizca de honestidad intelectual y de pensamiento crítico. Aquello, sin embargo, no sucedió.

Recuerdo que nos hacían recitar, con muy poco entusiasmo, los versos de Alonso de Ercilla y Zúñiga en su poema épico La Araucana. Sí, aquellos de la “gente que la habita es tan gallarda y belicosa, por rey jamás regida ni a dominio extranjero sometida”.

Con el tiempo entendí que La Araucana no era más que una bella pieza de propaganda, escrita para justificar ante el rey de España la inoperancia de sus soldados en los confines del mundo conocido. Hoy creo además que fue el primer libro de ciencia ficción escrito en América. Una versión local de los X-Men de Stan Lee y Jack Kirby: Galvarino, nuestro Wolverine.

Lo cierto es que en La Araucana hunde sus raíces lo más rancio del nacionalismo chileno del siglo XIX. El mismo que, tras pactar nuestra autonomía con el lonko Mariluan en Tapihue (1825), no dudó más tarde en retratarnos como una tropa de indios buenos para nada y avanzar militarmente sobre nosotros.

Pero a comienzos del siglo XIX, a falta de una épica propia, allí estaban los valientes e indómitos “hijos de Arauco”, los Lautaros y Galvarinos, Caupolicanes y Lientures, disponibles para dotar de sentido y razón la descafeinada y elitista causa patriota.

Lautaro, el Che Guevara de las guerras de independencia.

Eso fue la famosa Logia Lautarina, aquella junta de aristocráticos superhéroes criollos fundada en Europa a comienzos del siglo XIX y que integraban O'Higgins, San Martín, Blanco Encalada, entre otros; o las Cartas pehuenches, artículos publicados por el intelectual patriota Juan Egaña donde dos jóvenes pewenche dictaban pautas morales a la joven nación.

Y es que, tal como escribió Pablo Neruda a propósito del vernáculo racismo chileno contra los mapuche: “La Araucana está bien, huele bien. Los araucanos están mal, huelen mal. Huelen a raza vencida. Y los usurpadores están ansiosos de olvidar o de olvidarse”.

Algo similar acontece al otro lado de la cordillera de los Andes, en la actual República Argentina, en Puelmapu, la tierra mapuche del este. Olvidos y silencios caracterizan su historia oficial. Y una que otra mentira no tan piadosa.

"Desierto", así bautizaron los historiadores argentinos al extenso y rico territorio de las pampas y Patagonia, habitado desde hacía siglos por tribus rankülche, pewenche, puelche y aonikenk, cuya principal lengua franca —la lengua del comercio, la diplomacia y también de la guerra— fue el mapuzugun. Basta chequear la rica toponimia.

Pero no. La versión oficial asegura que se trataba de un desierto inhóspito y deshabitado, ocupado temporalmente por tribus salvajes, chilenas por añadidura, dedicadas al pillaje y al robo de haciendas en el patio trasero de Buenos Aires. Expulsarlas, aniquilarlas o someterlas fue por tanto un verdadero acto patriótico.

Los argentinos, repiten ellos hasta nuestros días, son todos nietos de gringos y europeos; descienden literalmente de los barcos. Eso creían hasta la guerra de las Malvinas; allí los ingleses les recordaron su verdadero lugar en el mapa. Vaya película que se habían pasado por casi dos siglos.

La historia, invariablemente desde la antigua Grecia, la escriben y relatan para la posteridad los vencedores, incluso cuando pierden. Y es que, si bien la Corona perdió la guerra con los mapuche —Quillín y los restantes tratados firmados durante tres siglos, una teatral capitulación—, sus descendientes finalmente nos vencieron.

Lo hicieron en la Pacificación de la Araucanía y también en la Conquista del Desierto, vaya eufemismos para maquillar dos guerras que duraron décadas y más tarde borradas de la historia.

Sorprende lo poco y nada que chilenos y argentinos saben hoy en día de ambas. Se insiste, de manera a ratos exasperante, que el conflicto no resuelto entre ambos Estados con el pueblo Mapuche —sea en la Araucanía o la vecina Neuquén— data de los tiempos de Cristóbal Colón.

Un problema de quinientos años, como dijo en su última cuenta pública la presidenta Michelle Bachelet. Nada más equivocado. Sus orígenes son recientes. Tres o cuatro generaciones, a lo mucho. Eso es antes de ayer si lo vemos con un mínimo de perspectiva histórica. Apenas un siglo atrás, como demostraremos en este libro.

¿Se podrá resolver algún día el conflicto que nos desangra, si lo que prima en esta relación es la ignorancia y los prejuicios? ¿Será posible avanzar hacia una sociedad intercultural y Estados plurinacionales, si la historia que aprendemos fue tan mal escrita?

Lo aclaro de entrada, no soy un historiador. No al menos de formación académica. Sí un fiel lector de historia desde mi más tierna infancia. Se lo debo a Jacinta, mi santa madre, y a mi escasa habilidad para el fútbol. Mi oficio es el periodismo, y mientras el historiador escribe del pasado nosotros, es sabido, registramos el presente. Llevo diecisiete años en ello y seis libros publicados.

Pero en la cultura de mi pueblo existe el weupife. Es lo más cercano a un historiador en la cultura occidental y, felizmente, también a un periodista.

Guardianes de nuestra memoria histórica, su rol fue de la mayor trascendencia en los tiempos prereduccionales, aquellos del Wallmapu libre y soberano. Si destacar como orador en asambleas y juntas era importante para el ascenso social de caciques, lonkosyulmenes, en los weupifese trataba de un requisito básico, insoslayable.

Este libro busca humildemente honrar aquella labor de tantos. Somos porque ellos atesoraron lo que antes fueron, dijeron e hicieron nuestros ancestros y lo transmitieron de generación en generación. No es poesía lo que digo.

A los diecisiete años, tras la muerte de un tío abuelo en Codihue —en el lof de mi familia paterna en Nueva Imperial—, maravillado escuché su historia de vida en boca un weupife. No me la contó solo a mí, lo hizo a toda la comunidad, en el eluwun o ceremonia fúnebre de nuestro célebre pariente.

A ratos alegre y en otros cabizbajo, el weupiferecitó, cantó y teatralizó —siempre en lengua mapuzugun— pasajes de la larga vida de mi tío abuelo, en una ceremonia que supuse de siglos. Lo bueno y lo malo, sus hazañas, pero también sus caídas y desgracias. Y es que todo ello, nos explicó aquel día, constituye lo que somos y lo que fuimos en vida. Era la esencia del ser che, del ser persona en nuestro paradigma cultural.

Pero su relato lejos estaba de ser solo una biografía personal o individual; hablaba de nuestro clan familiar, del lofy también del pueblo del cual todos los presentes allí nos sentíamos parte. Era un relato que hundía sus raíces en la historia. Y en una porfiada memoria común.

El presente libro trata también sobre ello, de nuestra memoria histórica: sobre sus tergiversaciones, silencios y secretos. Demasiados para mi gusto.

Un verdadero historiador utiliza fuentes propias, investiga en archivos coloniales, se sumerge tanto en la correspondencia militar como en la privada y acumula horas de exhaustivo y riguroso trabajo de campo. Son piezas de un puzzle que luego debe analizar, valorar e interpretar bajo estricta metodología académica.

No soy historiador, ya lo aclaré. Soy periodista y mis fuentes en este libro son aquellos historiadores que ya hicieron ese trabajo y que —lejos del discurso oficial y el culto a las efemérides coloniales— apostaron por una nueva mirada mucho más crítica de nuestro pasado reciente. Una mirada, si se quiere, descolonizadora.

No son pocos. Hoy un batallón de cientistas sociales —tanto en Chile como Argentina— investiga, sistematiza y reescribe la fascinante historia de aquellos pueblos preexistentes a los Estados. Entre ellos numerosos historiadores, antropólogos y sociólogos mapuche.

Conozco personalmente a varios. Son inteligentes, estudiosos y muy preparados en sus respectivas disciplinas. La mayoría cuenta con estudios de magíster y doctorado en prestigiosas universidades europeas y norteamericanas. Son ellos los guardianes del kuifikezugun, el conocimiento antiguo de nuestros mayores y también la intelligentsia que todo pueblo requiere para su liberación.

Escribir del trabajo de otros no me complica. Es una de las funciones básicas del periodismo: relatar o describir lo que dicen o hacen los demás. Este libro descansa en un montón de libros, ensayos, conferencias y artículos de más de una veintena de buenos académicos. Los cito debidamente a cada uno.

Ofrezco además, en la extensa bibliografía de las páginas finales, cada una de las obras consultadas para quienes quieran profundizar en los temas aquí tratados. Algunas de ellas son posibles de encontrar en cualquier librería comercial y biblioteca pública, y en el caso de los ensayos y papers en revistas indexadas, muchos están digitalizados y disponibles online. Es cosa de saber googlear.

Pero este libro no hubiera sido posible sin una de las herramientas básicas del buen periodismo de investigación: el reporteo en terreno. Temuco, Angol, Los Ángeles, Concepción y Santiago son algunas de las ciudades donde escudriñé archivos, visité museos y accedí a bibliotecas públicas y privadas. Lo mismo en Buenos Aires, La Plata y Neuquén, ello en el actual lado argentino de Wallmapu.

Agradezco desde ya a los académicos que me abrieron puertas, compartieron alguna joyita o simplemente aceptaron un café para intercambiar puntos de vista. Los aciertos de este libro se los debo a todos ustedes. Los errores, por supuesto, son míos.

El objetivo de este libro de crónica histórica no es otro que despertar vuestra curiosidad. La historia mapuche, aquella que aún no se cuenta en el sistema educativo, es fascinante. Nada tiene que envidiar en gestas y aventuras a la de los mongoles o aquella de las tribus del oeste norteamericano.

Los personajes que pueblan este libro también lo son. Calfucura, Mañilwenu, Roca, Saavedra, Orélie y Kilapán, sus historias por sí solas darían para varias series de Netflix.

En conjunto constituyen la gran película jamás filmada, la gran novela jamás escrita sobre la conquista de —tal vez— el último territorio libre de América. Este libro recopila parte de sus historias y, a través de ellas, un pasado que explica mucho de nuestros desencuentros actuales. El conflicto que nos desangra y nos distancia.

Estoy convencido de que la utopía mapuche siempre fue la coexistencia pacífica con el blanco, con el cristiano, con elwinkao —como les llama el poeta Elicura Chihuailaf— con el ka mollfunche, aquella persona de otra sangre. Fueron las nacientes repúblicas y sus oligarquías las que se farrearon aquella oportunidad histórica.

Así lo subraya el antropólogo Carlos Martínez Sarasola en su monumental obra sobre los grandes caciques ylonkos de las pampas trasandinas. Lo afirman también historiadores como José Bengoa, Pablo Marimán y Jorge Pinto, por citar tres autores ineludibles.

Si logro con las páginas de este libro —además de despertar vuestra curiosidad— sorprenderlos e incomodarlos, estaremos un pasito más cerca de aquella vieja utopía libertaria mapuche. Aquella de construir un mundo donde quepan muchos mundos.

Mulchén, junio de 2017

Las tribus salvajes son una gran potencia respecto de nosotros, una república independiente y feroz en el seno de la república. Para acabar con este escándalo es necesario que la civilización conquiste ese territorio: llevar a cabo un plan de operaciones que dé por resultado el aniquilamiento total de los salvajes. El argumento acerado de la espada tiene más fuerza para ellos, y éste se ha de emplear al fin hasta exterminarlos o arrinconarlos en el desierto. De este modo podría llegar un día en que se viese el fenómeno singular de un ejército de propietarios radicados en su suelo.Bartolomé Mitre, “La guerra de Frontera”, periódico Los Debates de Buenos Aires, 29 de abril de 1852.

WALLMAPU EN EL SIGLO XIXPrincipales asentamientos en Gulumapu y Puelmapu entre 1810 y 1890

*Basado en Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX de José Bengoa, y La Argentina de los caciques de Carlos Martínez Sarasola.

WALLMAPU

EL PAÍS DE LOS MAPUCHE

“Es hora de terminar con un conflicto que ha durado casi quinien- tos años”. Con esa frase Michelle Bachelet inició —el 1 de junio de 2017— la parte de su última Cuenta Pública, donde se refirió al conflicto étnico en la región de la Araucanía, sur de Chile. Medio milenio. Una cuarta parte de la era cristiana.

Por extraño que resulte a un lector medianamente culto o informado, aquella es la creencia generalizada entre los chilenos y también entre sus representantes políticos: que el conflicto que desangra las regiones del sur tiene quinientos años. Que partió con Cristóbal Colón y que todo, por supuesto, es culpa de los españoles.

Las cosas no pintan mejor en Argentina. La creencia generalizada es que su población desciende de los barcos y no del mestizaje con los pueblos indígenas. “Todos somos descendientes de europeos”, señaló el presidente Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en enero de 2018.

Si bien la frase buscaba atraer la simpatía de sus interlocutores locales en aras de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, transparentó una verdad oficial vigente desde hace dos siglos; que Argentina es un país de blancos, colonizado por blancos y sin indios.

Ni hablar de aquellos que se autodenominan “mapuche”, invasores chilenos que cruzaron la frontera para exterminar a los tehuelche. Es lo que creen muchos argentinos hasta el día de hoy.

Siendo sincero, dudo que Macri o Bachelet sepan que hay una gigantesca población mapuche en Argentina. No se trata de exiliados chilenos, tampoco de migrantes económicos, mucho menos de turistas. Están aquí desde hace siglos. Son más de trescientos mil y habitan desde la provincia de Buenos Aires hasta Chubut.

Hace tan solo un siglo y medio atrás eran dueños de todo al sur de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Luis y Mendoza. Las extensas pampas fueron sus dominios. Allí vivían en sus tolderías y hacían fortuna arreando miles de cabezas de ganado desde y hacia ambos lados de la cordillera. De Puelmapu, la tierra mapuche del este, a Gulumapu, la tierra mapuche del oeste.

El ganado vacuno, lo mismo que los caballos, había sido introducido en aquellas inmensas praderas por la expedición española de Pedro de Mendoza al río de La Plata, ello en el año 1536.

Catorce navíos y cerca de dos mil hombres componían aque- lla flota que fundó la ciudad de la Santísima Trinidad y el puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre, ambas en tierras del pueblo Querandí. Sí, hablamos de Buenos Aires.

Pero no solo hombres componían la expedición. También centenares de cabezas de ganado y caballares, capturados más tarde por los querandíes en sus constantes ataques al poblado español.

Dispersos por las pampas estos animales se multiplicaron de manera casi infinita, siendo incorporados rápidamente por las diferentes tribus del interior como alimento y moneda de intercambio. De allí viene kulliñ, palabra del mapuzugun que hoy se traduce comúnmente como plata o dinero. Su real significado no es otro que "animal" y durante siglos hizo referencia a la moneda de uso habitual en nuestra rica sociedad ganadera y comerciante; vacas, caballos y ovejas eran los kulliñ más cotizados. Sí, los mapuche del Cono Sur eran potencia ganadera. ¿Nunca les contaron esto en la escuela?

Y es que el conflicto interétnico actual nada tiene que ver con Cristóbal Colón o Pedro de Valdivia, como parecen suponer tantos en Chile y Argentina. Muy por el contrario. Tras un fiero contacto inicial con la Corona y una guerra abierta que se prolongó por medio siglo, la diplomacia de las armas y el comercio fueron posteriormente la norma. Ello durante casi trescientos años y en ambos lados de la cordillera.

La llamada Guerra de Arauco relatada por Alonso de Ercilla en La Araucana, aquella de los guerreros invencibles y del “cementerio español en América”, disminuyó notablemente en intensidad a partir de 1641. Aquel año se firmaron las paces en el Parlamento de Quillín y se reconoció al río Biobío como frontera entre los mapuche libres y la Corona.

Este Parlamento o Koyang (en mapuzugun) tuvo lugar el 6 de enero de 1641 junto al río Quillén, actual provincia chilena de Cautín, y como protagonistas al gobernador de Chile, Francisco López de Zúñiga, marqués de Baides, y los caciques Futapichún, Lienkura, Antuwenu, Chikawala y Linkopichún, representantes de otros sesenta jefes mapuche asistentes.

López acudió acompañado de un ejército de 1.376 españoles. Por el lado mapuche asistieron a lo menos tres mil guerreros. Si bien no existe una transcripción directa de lo allí acordado, relatos posteriores de los padres jesuitas Alonso de Ovalle, quien asistió al Parlamento y hablaba mapuzugun, y Felipe Gómez de Vidaurre, en el siglo XVIII, dan luces de lo que allí aconteció.

Según Vidaurre, los caciques y lonkos exigieron al marqués de Baides principalmente tres cosas:

Que ellos debían componer un pueblo libre y no ser precisados a servir a español alguno. Que ellos debían ser considerados como aliados de la España. Y que el río Biobío fuese el límite de ambas naciones donde ninguno de ellos debía pasar armado. El mismo Vidaurre agregó que el marqués aceptó dichas condiciones, agregando que ellos esperaban que los indígenas cumplieran las suyas, incluyendo la devolución del cráneo del gobernador Martín García Oñez de Loyola, muerto en Curalaba en 1598 (Zavala, 2015:14).

El Parlamento de Quillín es citado a menudo como el más importante en la historia del pueblo mapuche. Razones sobran para ello. No solo hizo posible una vida fronteriza que contuvo los conflictos y garantizó la paz en la margen sur del reino de Chile. También inauguró una inédita institución diplomática colonial, estudiada incluso en el seno de la ONU.

A juicio del profesor José Manuel Zavala, editor de la monumental obra Los parlamentos hispano-mapuches 1593-1803: textos fundamentales, los parlamentos son “tratados” en el lenguaje del derecho internacional, “contraídos por entidades autónomas que poseen potestad y representatividad para su ejecución”.

Principal institución de negociación fronteriza hispano-mapuche, el parlamento aparece a fines del siglo XVI, se desarrolla y consolida durante el siglo XVII y logra constituirse en un sistema bastante complejo y formalizado a lo largo del siglo XVIII. Tiene su expresión de mayor riqueza protocolar y su más amplia convocatoria en el último cuarto del siglo XVIII e inicios del siglo XIX (Zavala, 2015:18).

Hablamos de una institución clave en la rica historia mapuche, presente en su descentralizada forma de gobierno bajo la figura del Koyangtun (parlamentar, tomar acuerdo) probablemente desde tiempos inmemoriales.

Una sofisticada institución diplomática y de alta política que tuvo lugar en más de cuarenta ocasiones entre 1593 y 1825. Ningún otro pueblo indígena del continente puede reivindicar tal nivel de relaciones diplomáticas, de nación a nación, con el principal impe- rio colonial del planeta en aquellos siglos.

Así aconteció también en el lado este de la cordillera, en la actual Argentina y desde la época de los Virreyes.

Consta que ya en 1717 el Cabildo de Buenos Aires pactó la paz y confirió el título de “guarda mayor” de la frontera al cacique Mayupilquián quien habitaba en las cercanías de Tandil. Esta frontera, apunta el estudioso de los tratados en Argentina, historiador Abelardo Levaggi, “desde fines del siglo XVI, con escasas variaciones, coincidió con el paralelo 34 de latitud sur para bajar hasta el 36 en el litoral atlántico”.

Las primeras paces de las cuales hay constancia documental se celebraron durante el gobierno de Miguel de Salcedo (1734-1742) y buscaban, principalmente, evitar hostilidades y que los caciques “no dejarán bajar ningún indio, ni india a Buenos Aires, ni a sus estancias sin expresa licencia del Sr. Gobernador, por lo cual el Saladillo, que ciñe dichas estancias, será en adelante el lindero”, según establecía el texto de una de aquellas juntas.

Pero los mapuche, previa autorización, si se acercaron con bastante frecuencia hasta la ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron para parlamentar, vender productos –ponchos, los más requeridos en la capital y la línea de fortines- y proveerse de lo necesario para la subsistencia en sus territorios. Existía, más allá de las escaramuzas, un nutrido flujo comercial entre ambas sociedades, tal como en la frontera oeste del rio Biobío.

Los españoles también cruzaban la frontera, al menos una vez al año, con sus expediciones a la mítica Salinas Grandes, rico yacimiento situado al este de la actual provincia de La Pampa y que abastecía de sal a la ciudad puerto.

Los virreyes que dirigían estas operaciones tenían que solicitar de los caciques el permiso de introducirse en su territorio, ofreciéndoles algún regalo para amansarlos. Estas negociaciones, que se renovaban cada año, eran una de las tareas más ingratas del gobierno de Buenos Aires, cuya autoridad desconocían y ajaban esos indómitos moradores del desierto. Pero el Cabildo, que contaba entre sus recursos el producto de la venta exclusiva de la sal, se empeñaba en que no se desistiese de esta faena, a lo que condescendía el gobierno por la autoridad que le procuraba de observar a los indios y de explorar su territorio (Martínez Sarasola, 1992:228).

Salinas Grandes, distante a veinticuatro días de viaje de Buenos Aires, era un verdadero epicentro donde se daban cita diversas parcialidades mapuche. Por su importancia comercial fue también territorio de disputa entre poderosos lonkos. Uno de ellos, el guluche Juan Calfucurá, establecería allí a mediados del siglo XIX la base de un poderío económico y militar que no conocería contrapesos en todo Puelmapu.

Otro Parlamento colonial del cual existe registro tuvo lugar durante el gobierno de Francisco de Paula Bucareli y Ursúa (1766-1770) y como protagonistas al cacique Lepin y su hermano Antipán. Ambos residían en las cercanías de Luján a escasos setenta y cinco kilómetros de Buenos Aires.

Otros célebres jefes mapuche de “frontera” serían Rafael Yati, Negro, Toro, Lorenzo Callfilqui (o Calfuquil) y Miguel Yati, entre otros, todos con asentamiento en la actual provincia bonaerense. Con ellos las autoridades del Virreinato del Río de La Plata firmaron sendos tratados durante el transcurso del siglo XVIII. Hablamos de acuerdos de “igual a igual”.

Y si bien los registros trasandinos se refieren a los firmantes como “pampas”, “puelches”, “araucanos”, “ranqueles” o “aucas”, sabemos se trataba de identidades territoriales mapuche que –equivocadamente, como veremos- los cronistas coloniales y más tarde los etnógrafos subdividieron a su antojo.

Se trata de nombres que los diversos grupos jamás hubieran reconocido como propios. Tal como explica la antropóloga Lidia Nacuzzi, eran apelativos que tenían significados relacionales; eran los nombres que sus vecinos le atribuían a un grupo, “ya fuera en el sentido espacial de ubicación (“puelches” por gente del este), en el sentido de percepción de la alteridad (“auca” por guerrero) o bien referidos a su territorialidad (“ranqueles” por el lugar del “rancul” o carrizo)”. No más que eso.

Pero la confusión persiste hasta nuestros días.

- VILLALOBOS Y CASAMIQUELA -

No, el conflicto actual nada tiene que ver con los españoles y el periodo colonial. Muertos en batalla dos gobernadores del reino de Chile —único caso en América— y destruidas en Curalaba (1598) las siete ciudades españolas al sur del río Biobío, los parlamentos regularon una convivencia que, si bien tuvo altibajos y rebeliones, posibilitó una verdadera época dorada mapuche.

Es lo que el historiador chileno Sergio Villalobos bautizó el año 1983 como periodo de relaciones fronterizas. Su tesis, que inauguró toda una escuela historiográfica, no deja de ser polémica para los mapuche.

Si bien comparte que la guerra dio paso a un largo periodo de relaciones pacíficas, ello a su juicio habría implicado la asimilación total de nuestro pueblo primero a la cultura española y más tarde a la cultura chilena.

Es la tesis que defiende en el diario El Mercurio cada tanto; que el cruce cultural, comercial, lingüístico y sexual de los araucanos con los blancos nos hizo finalmente desaparecer. Bajo esa lógica todos los mapuche seríamos mestizos chilenos y nuestra reivindicación actual solo invento del comunismo reciclado en indigenista tras la caída del Muro de Berlín.

Su enfoque adolece de varias fallas de origen. La principal: reduce las relaciones hispano-mapuche a un proceso unidireccional, donde nuestros ancestros figuran como sujetos pasivos, sin un hori- zonte propio y a merced de la aculturación con los blancos. ¡Como si ellos no hubieran podido a su vez “mapuchizar” a los españoles!

Sabemos que se equivoca Villalobos. La prueba es el millón y medio de personas que nos identificamos como mapuche en Chile y los trescientos mil que lo hacen todavía en Argentina. No es in- vento mío o del activismo indígena radical. Hay infinidad de datos estadísticos. Es cosa de chequear los últimos censos de población y vivienda.

Críticos de Villalobos, otros académicos especializados en pueblos indígenas prefieren hablar más bien de un período de relaciones interétnicas. Guillaume Boccara, Pablo Marimán, Rolf Foerster y Jorge Iván Vergara son algunos de ellos. Me adhiero a la mirada más integral de estos últimos. Porque en la vida fronteriza tanto españoles como mapuche ganaron y perdieron cosas.

Pero que no se malentienda. Para nada significa desconocer la monumental obra de Villalobos, pionera en el estudio de la época colonial y sus vaivenes. El problema con el historiador chileno es otro: las anteojeras ideológicas que le impiden ver la riqueza subya- cente en la etnogénesis mapuche actual.

Villalobos defiende a ultranza aquel viejo nacionalismo del siglo XIX que rinde culto al Estado-nación. Aquel de la nación chilena única e indivisible, el Chile de la uniformidad racial con forceps. Allí su porfía en negar nuestra existencia como pueblo. La sola idea de un Estado plurinacional, lo usual hoy en el mundo mo- derno y desarrollado, pareciera provocarle cortocircuitos.

Mis discrepancias con Villalobos no son, por tanto, solo aca- démicas. También son políticas y, por cierto, ideológicas.

Porque lo de Villalobos no trata de un debate académico. Lo suyo es intervenir en el debate público sobre el conflicto de tierras con argumentos políticos que trata de hacer pasar por históricos.

“En los últimos tiempos –escribió en El Mercurio el 14 de mayo del año 2000- se ha hecho corriente hablar de derechos ancestrales para apoyar las demandas de los descendientes de araucanos. Sin embargo, ésa es sólo una verdad a medias porque los indígenas de la Araucanía fueron protagonistas de su propia dominación. Es un hecho universal repetido en todas partes donde una cultura avanzada se impuso a otra menos evolucionada”.

Su opinión, publicada en momentos en que arreciaban en el sur las protestas de comunidades mapuche, buscaba torpedear la legitimidad de su reclamo territorial.

“No cabe duda de que renunciaron a derechos ancestrales, que aceptaron la dominación y que, adaptándose a ella, han mirado hacia el futuro”, concluyó Villalobos en aquella columna. Se trató de un texto polémico y que tuvo respuesta de varios académicos e intelectuales mapuche. Pero también de historiadores chilenos y uno de ellos no precisamente cercano a la demanda indígena.

Se trató del historiador conservador, abogado, ex ministro de educación durante la dictadura militar y columnista del diario La Segunda, Gonzalo Vial Correa. El tono de su respuesta, publicada en la Revista Perspectivas de la Universidad de Chile, sorprendió a muchos:

La noción de que la sociedad chilena tiene una “deuda histórica” con los mapuches corresponde plenamente a la realidad. Al fin y al cabo, eran los originales pobladores de la tierra y fueron tratados -en forma sucesiva por el Imperio español y por la República- de una manera injusta y lesiva para su dignidad, intereses y cultura […] La cultura de esta etnia, su antigua forma material y sobre todo espiritual de vida, se hallan amenazadas de disolución. El pago de la “deuda histórica” consiste en impedir esa disolución (Vial Correa, 2000:319-329).

Villalobos no es el único académico cuyos esfuerzos han buscado en las últimas décadas desacreditar la demanda mapuche. Célebre en Argentina es el paleontólogo y docente Rodolfo Casamiquela (1932-2008). Autor de una veintena de libros, dedicó su vida al estudio de los orígenes de la Patagonia y su poblamiento.

Propugnó con igual fuerza el reconocimiento de los tehuelche, pueblo al que admiró desde joven y cuya lengua llegó a dominar, como la negativa a reconocer derechos a los mapuche en Argentina. Según su mirada, los primeros eran los “pobladores originarios” y los segundos “invasores chilenos” que cruzaron la cordillera entre los siglos XVIII y XIX.

Su tesis, descreditada por infinidad de estudios, le valió duras críticas de comunidades mapuche-tehuelche y activistas que en diversas oportunidades “escracharon” sus disertaciones y clases en universidades e institutos de toda la Patagonia. Pero Casamiquela era un hueso duro de roer. El 7 de septiembre del año 2005, en las páginas del diario patagónico El Chubut, de esta forma respondía a sus detractores.

Si digo que acá no había ningún mapuche en 1865 y que recién llegaron en 1890, digo lo que es la historia, no lo invento. Pero esa gente no es indigenista en el sentido cultural, lo es en el sentido piquetero. Son políticos, son piqueteros. Si se definen como mapuches son chilenos y si son chilenos no tienen derecho sobre la tierra de la Argentina. Esta es la clave.

La fecha de estas declaraciones no resulta casual. Por entonces un conflicto copaba todos los titulares de la prensa en Chubut; el litigio por tierras en Leleque entre la familia mapuche Curiñanco-Nahuelquir y la todopoderosa Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la familia Benetton, hasta hoy los mayores terratenientes de Argentina. Casamiquela, por entonces director del Museo de Leleque, era empleado de los italianos.

La institución, nacida tras la donación del inmigrante ucraniano Pablo Korschenewski de diez mil piezas arqueológicas al empresario Carlo Benetton, había sido inaugurada el año 2000 al interior de las tierras de la compañía. Dirigida en un principio por la antropóloga e investigadora del Conicet María Teresa Boschín, buscó reunir, exhibir y estudiar a los pueblos originarios de la Patagonia, dando cuenta del proceso de conquista militar de aquel territorio por parte del Estado argentino.

Pero el estallido de reclamaciones indígenas de tierras en la provincia cambió por completo su orientación de parte de sus patrocinadores.

“María Teresa Boschín fue desafectada de la dirección y la reemplazó Casamiquela quien trazó los nuevos lineamientos”, relata el historiador Julio Vezub, quien integró entre 1999 y 2000 el equipo responsable de la creación de la institución. “El Museo pasó a ser una vidriera para el turismo y la prensa destinada a contrarrestar la difusión de los múltiples conflictos que los hacendados tenían con las comunidades. La nueva narración se respaldó en las ideas perimidas de Casamiquela”, agrega el académico.

Pero no solo los activistas mapuche alzaron la voz contra los dichos de Casamiquela aquel año 2005. También los becarios de la Unidad de Investigación de Arqueología y Antropología del Centro Nacional Patagónico (Conicet).

En nuestra condición de antropólogos, arqueólogos, biólogos e historiadores nos proponemos hacer público que sus expresiones en relación con las comunidades mapuches y tehuelches no son representativas del consenso actual de los científicos, y omiten la producción y los avances de la investigación antropológica e histórica de las últimas décadas. Las declaraciones de Rodolfo Casamiquela fomentan la confrontación, estimulando la intolerancia y los prejuicios al erigir barreras étnicas y nacionales de carácter arbitrario entre las personas, y al desconocer el derecho de los individuos y los colectivos humanos a construir su propia identidad.

Casamiquela falleció en diciembre de 2008 a la edad de 75 años. Sus restos fueron sepultados en Ingeniero Jacobacci, su ciudad natal, emplazada en medio de la histórica Línea Sur, tras unas sentidas palabras en lengua mapuche por parte de una anciana del lugar. No fue la única paradoja de su vida.

Casamiquela fue también el principal promotor, en la década de los setenta, de la célebre cantante y activista cultural de Argentina, Aymé Painé. La artista llegó donde el académico buscando sus raíces indígenas. Casamiquela no solo la apadrinó; gran parte del repertorio inicial de Painé eran cantos en lengua mapuche recopilados por el académico.

Un profundo lazo de amistad los unió a ambos hasta el repentino fallecimiento de la artista en Paraguay el año 1987.

- LOS MONGOLES DE AMÉRICA DEL SUR -

Volvamos a los impactos de aquella fascinante vida fronteriza con la corona española. No fueron pocos y para nada negativos. Para los mapuche implicó la llegada de nuevos cultivos y animales para el consumo y el comercio.

En los textos de los misioneros españoles poco a poco van apareciendo voces castellanas mapuchizadas fonéticamente: waka para decir vaca, uficha para oveja y kawello para el caballo. Este último animal, junto con la incorporación del armamento de hierro, modificó en los siglos posteriores toda la estructura social, cosmovisión y forma de vida de nuestro pueblo. Implicó una verdadera revolución cultural.

El trabajo de la tierra, desarrollado hasta entonces con técnicas y semillas fruto del cruce cultural con los incas, dio paso con el arribo europeo a una sociedad de guerreros a caballo. Y más tarde a una rica sociedad de comerciantes de ganado, sal y textiles. Siempre a caballo.

Lo cuenta el historiador Tomás Guevara, autor de varias obras ineludibles sobre las costumbres mapuche publicadas a comienzos del siglo XX en Chile: “Cada indio poseía su caballo, sobre el cual pasaba una buena parte de su tiempo. Llegaba por esta razón a adquirir cualidades admirables de jinete”, relata. Y a continuación agrega:

No se concebía la calidad de jefe y de rico de un cacique si no contaba en sus posesiones por docenas o centenares las yeguas y los caballos que le servían para la guerra, la alimentación y de valores efectivos para sus cambios y negocios. Cuando les faltaban en su comunidad organizaban empresas de correrías o malones para ir a buscarlos a la Argentina o a las riberas del norte del Biobío o del río Laja (Guevara, 1910:226).

Hablamos de los mongoles de Sudamérica. ¿Creen que exagero? Al igual que los guerreros de Genghis Khan expandiendo en sus corceles el imperio mongol, lo mismo hicieron los mapuche en la inmensidad de las pampas.

El caballo para el kona y el weichafe lo era prácticamente todo: alimento, transporte, armadura, poder, prestigio social y —en caso de muerte— una montura para viajar al Wenumapu o la tierra de sus ancestros. Y así como los caballos mongoles eran excelentes para la guerra debido a su rusticidad, resistencia y autosuficiencia, lo mismo sucedía con los caballos de los mapuche.

Tras dos siglos de cruce, crianza y adiestramiento, ya eran una raza en sí misma. Así lo cuenta también Guevara:

Desde el siglo XVI habían adoptado y reproducido el caballo español. En 1810 tenían formada una raza criolla con caracteres propios que la diferenciaban de la mejor cuidada, del mismo origen, al servicio de sus enemigos. Delgada de cuerpos y de piernas, de cuello largo, uñas endurecidas, cola y crin no tusadas, era resistente a la lluvia, a la nieve y al calor. Sobresalía además por su destreza para atravesar ríos a nado y recorrer distancias dilatadas, tragarse las leguas sin mayor esfuerzo (Guevara, 1910:226).

A juicio del historiador José Bengoa, la guerra colonial fue una poderosa razón que llevó a los mapuche a cultivar cada vez menos la tierra, transformándose a la larga en un trabajo doméstico propio de mujeres y de escaso prestigio entre los hombres.

Lo observaron numerosos cronistas, algunos con bastante escándalo en una sociedad chilena eminentemente agraria: mujeres mapuche trabajando la tierra y hombres dedicados a la guerra, los negocios y una nutrida agenda de eventos sociales. Allí nace el mote de “mapuche flojo”.

La sociedad rural chilena del Valle Central jamás logró comprender aquel desprecio mapuche por el trabajo agrícola. Tras la independencia de Chile el mito se extendió entre hacendados, parlamentarios e historiadores del siglo XIX ansiosos por barrer con los indios dueños de aquellos fértiles campos.

Sorprende lo actual de aquel mito como argumento entre opositores a la reivindicación mapuche. Es recurrente oírlo en Temuco; es casi un lugar común entre dueños de fundo, empresarios y diputados de derecha, en su mayoría poco instruidos en historia y cultura mapuche. También en las editoriales de El Mercurio.

“Subutilización de tierras” le llama el diario de la familia Edwards. Todo un escándalo para ellos, la Sociedad Nacional de Agricultura y los gremios agrícolas sureños.

Razón tiene Bengoa: la guerra colonial fue un poderoso incentivo para que nuestros ancestros dejaran el trabajo agrícola y se convirtieran en una pujante sociedad de comerciantes. Los sembrados podían ser fácilmente quemados y todo el trabajo perdido; los animales, en cambio, podían ser arreados y escondidos, apunta el historiador.

Hablamos de un pueblo de grandes señores de la guerra y luego ricos mercaderes que llegaron a conformar una compleja sociedad descentralizada en ambos lados de la cordillera. Toqui, jefe militar; lonko, jefe de un linaje territorial; y ulmen, hombre rico y poderoso, estos últimos los “caciques” del lenguaje español que adquirieron gran protagonismo a fines de la Colonia.

Si esto es lo que fuimos, ¿por qué se insiste hoy con la traducción casi literal de mapuche como gente de la tierra, sinónimo para muchos de humilde campesino de subsistencia? ¿No será esta pobre realidad actual fruto del despojo territorial y el saqueo de nuestra rica base económica? Convencido estoy de aquello.

- LOS MAL LLAMADOS ARAUCANOS -

Porfiada es la memoria del mapuche y porfiado fue mi abuelo Alberto, hombre de insigne linaje en la llamada Mesopotamia mapuche. Hablo del valle de Ragnintuleufu (Entre Ríos), aquella fértil tierra bañada por los ríos Quepe y Cautín en Nueva Imperial, a escasos veinte kilómetros de Temuco en dirección hacia la costa.

Allí, en mi infancia, escuché hablar por primera vez al abuelo del Wallmapu de nuestros bisabuelos. Sus historias, vistas en perspectiva, eran retazos de un pasado glorioso que no calzaba con los relatos oficiales que oía de mis maestros en la escuela. Es más, se rebelaban ante ellos.

Un orgullo, una postura entre aristocrática y solemne acompañó al abuelo hasta el final de sus días. Alto, delgado y severo, pero al mismo tiempo bondadoso con sus nietos; siempre me pareció un hombre de otro tiempo que cargaba con una melancolía centenaria.

Era hijo de un mapuche político: el bisabuelo Luis Millaqueo, hombre cercano a los Painemal de Cholchol y colaborador de las campañas del diputado y ministro de Estado de los años cincuenta, Venancio Coñuepán. Hasta preso llegó a estar en Nueva Imperial reclamando “lo propio” en aquellas décadas de efervescencia social y política.

Cuentan en la familia que ser un mapuche honorable y jamás olvidar de donde se proviene era una de sus máximas. Ayudar y servir siempre a la comunidad, otra de ellas. No educarse en el conocimiento de la sociedad chilena —dicen que repetía— era condenarnos a desaparecer como cultura, ser lo que el colono determinó fuera el colonizado: mano de obra barata, jornaleros, servidumbre doméstica.

Es lo que pasó con nuestro propio nombre como pueblo. Fue reemplazado en la historia oficial de Chile y Argentina por uno más a gusto del colonizador. Me refiero al gentilicio de "araucanos", acuñado en la Colonia por los españoles y que hasta el día de hoy es usado por académicos y personas comunes y corrientes para referirse a los mapuche. Esto también tiene su historia.

Permítanme aclarar esta confusión tan recurrente. "Araucanos" fue como bautizó el soldado y poeta Alonso de Ercilla en su poema épico La Araucana a los habitantes de un sector puntual de la actual provincia de Arauco. Así lo explica en el prólogo de su obra:

Arauco (el Estado de); es una provincia pequeña, de veinte leguas de largo y siete de ancho, poco más ó menos, la cual ha sido la más belicosa de todas las Indias, y por eso es llamado el Estado indómito. Llámanse los indios de él araucanos, tomando el nombre de la provincia.

Se ha postulado que Arauco podría derivar de una castellanización de la palabra ragko, que significa "agua gredosa" en mapuzugun, que los españoles, tal como explica Alonso de Ercilla, habrían usado para identificar a los habitantes de la tierra próxima a la ciudad de Concepción, al sur del río Biobío.

Otros dicen que la palabra Arauco proviene de auka, "rebelde" o "alzado" en lengua quechua, término que habría sido usado por el Imperio inca para referirse a las tribus guerreras que los detuvieron en el río Maule. Los españoles luego habrían castellanizado y pluralizado la palabra auka, llamando al territorio "Arauco" y a su gente "araucanos".

Cual sea su origen, el gentilicio "araucanos" en absoluto trataba de una denominación usada por los mapuche para autoidentificarse. Fue impuesta por los españoles y tampoco involucraba a todos los habitantes al sur del Biobío, solo a los más próximos a Concepción. No olvidemos que el propio Ercilla también nombra en su poema a los “purenes”, “tucapeles” y “boroanos”.

Pero hay quienes sostienen que el término podría derivar de similitudes observadas por incas y españoles de los mapuche con los arahuacos del norte de la actual Colombia. Allí, en el departamento de Arauca, el gentilicio usado hasta nuestros días por su población es precisamente el de araucanos. Es una tercera hipótesis.

Lo cierto es que se trató de un sobrenombre impuesto por el colonizador y que fue utilizado hasta mediados del siglo XX por la mayoría de los académicos e incluso por los propios mapuche, que bautizaron de esa manera sus primeras organizaciones una vez finalizada la guerra de invasión chileno-argentina; Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía (1910), Moderna Araucanía (1916) y Federación Araucana (1921), entre otras.

Pasó también con otros pueblos. Los llamados patagones por Hernando de Magallanes se llamaban a sí mismos aonikenk, mientras que los mapuche los bautizamos a ellos como tehuelche. Tres nombres para un mismo pueblo.

Es también el caso de los rapanui en el Pacífico, mal llamados pascuenses al bautizar “Isla de Pascua” a su territorio el navegante neerlandés Jakob Roggeveen en 1722. O el de los inuit, mal llamados esquimales, término que significa "devoradores de carne cruda" y que les resulta tremendamente peyorativo.

Así lo aprendí tras visitar el año 2004 dos de los principales territorios autónomos del pueblo inuit en el Círculo Polar Ártico: Nunavut, al norte de Canadá, y también la remota isla de Groenlandia, dependiente esta última de la corona danesa.

Araucanos. Así nos llamaron los principales estudiosos de las culturas prehispánicas del siglo XIX y XX, y así también nos subdividieron a su entero antojo.

Ricardo Latcham, autor de diversos estudios coloniales, nos nombró de la siguiente forma según zonas geográficas: picunche, al norte del Biobío; mapuche o araucanos, entre los ríos Biobío y Toltén, y williche del Toltén al Archipiélago de Chiloé.

Latcham es también responsable de una curiosa tesis sobre el “origen guaraní” de los mapuche, que después el historiador Francisco Encina transformó en doctrina oficial en los textos escolares. Según ella los mapuche habríamos sido un “pueblo invasor” proveniente del Amazonas o de zonas cálidas del Chaco argentino, incrustado en la zona centro sur de Chile por los pasos cordilleranos. Es la llamada "cuña araucana" de Latcham.

No se trata de una broma, me tocó leerla cuando niño.

Su tesis, hoy descartada por completo, tuvo origen en la confusión que generó en diversos estudiosos la existencia de rica toponimia mapuche en las pampas trasandinas. La respuesta a esa incógnita, como veremos más adelante, era bastante simple: los mapuche también habitaban desde hacía siglos ese vasto territorio, el suficiente al menos para poder bautizar sus ríos, lagos y esteros, montañas, cerros y valles con nombres en su propia lengua.

Otro estudioso, el norteamericano Louis C. Faron, señaló por su parte que todos los habitantes de la zona centro-sur de Chile eran araucanos, una entidad cultural homogénea integrada por picunche, mapuche y williche. Otros estudiosos agregan a los pewenche y puelche como poblaciones vecinas de los araucanos en los tiempos de la Conquista. Menuda ensalada de pueblos.

Pero la memoria histórica de nuestros mayores tiene otra versión de todo aquello. Si bien la autodefinición mapuche —como bien subrayó el antropólogo Guillaume Boccara— data recién de mediados del siglo XIX y se afianza como discurso etnopolítico en la segunda mitad del siglo XX, la etnogénesis mapuche es innegable y hunde sus raíces mucho antes de la Colonia.

Si bien es imposible hablar de una nación política mapuche en el siglo XV o XVI, si es posible hacerlo de una nación lingüística cuyo denominador común fue y sigue siendo hasta nuestros días el mapuzugun, el habla de la tierra. Ello desde el río Choapa por el norte a Chiloé por el sur, desde el océano Atlántico por el este al Pacífico por el oeste.

Aquello consta en numerosas crónicas coloniales. Se trata de una verdad irrefutable. Al igual que hallazgos arqueológicos de alfarería y costumbres funerarias que datan en al menos 500 años antes de Cristo la presencia de una cultura de la cual especialistas establecen una relación continua con aquella de los mapuche actuales.

Cuando se es mapuche y se piensa e interpreta el mundo en nuestra lengua materna, toda aquella confusa ensalada de pueblos o poblaciones “vecinas a los araucanos” identificadas por los españoles primero y los estudiosos contemporáneos después adquiere un orden tan natural como evidente.

No se trata de pueblos distintos al mapuche o a la gran familia lingüística que cobija el mapuzugun. Son básicamente identidades territoriales, denominaciones geográficas que dan cuenta de la ubicación de cada quien en el gran mapa del Wallmapu, deícticos (y no etnónimos) para designar a la gente (che) del sur (willi), norte (pikun), este (puel) y oeste (gulu).

Y a estas se suman otras identidades: pewenche, gente del pewen o fruto de la araucaria en la cordillera; wenteche, gente del llano y también llamados arribanos por los españoles; nagche, gente del bajo y también llamados abajinos, y finalmente los lafkenche, gente del mar o que habita en las cercanías de la costa.

Tales son hasta hoy las identidades territoriales mapuche, las cuales difieren entre sí por variaciones dialectales y leves cambios en las ceremonias y protocolos. No más que eso.

Esto lo sabe cualquier persona que haya asistido aunque sea una vez a una ceremonia tradicional en la cordillera de Ralco; allí en las comunidades pewenche se dice billatun en vez de nguillatun y el árbol ceremonial por excelencia no es el foye (canelo), es el pewen (araucaria).

En territorio williche se observan diferencias similares respecto de los mapuche que habitan la zona de los valles. Basta decir que al sur de Loncoche nuestra lengua no se denomina mapuzugun, se llama chezugun.

A juicio del historiador José Millalén Paillal, en el desconocimiento de nuestra lengua, estructura social y patrones culturales por territorio se halla la causa principal de esta confusión inicial de los cronistas. Millalén atribuye esta “equivocación” de los españoles al “sustento ideológico de superioridad como cultura cristiana occidental que ellos portaban”. Dicho en simple, al racismo.

Y es que la riqueza del mapuzugun para denominar territorios e identidades locales diversas de seguro no era propia de tribus “salvajes e incultas, mucho más cercanas a los animales de rapiña que al hombre civilizado".

Así editorializará en 1859 sobre nuestro pueblo El Mercurio de Valparaíso, en plena campaña pública a favor de la invasión militar de Wallmapu. Del mismo tenor serán las opiniones de destacados intelectuales de la época, algunos de renombre hasta nuestros días. Como diría mi abuelo: ¡qué atrevida es la ignorancia!

- LA LOGIA LAUTARO -

Pero no siempre hablaron mal los chilenos de los mapuche. A partir de 1810, cuando daban sus primeros pasos como nación independiente, el discurso hacia nuestro pueblo —créanme— era completamente distinto. La naciente república nos amaba y con locura.

Responsable de ello fue la guerra de independencia y la necesidad urgente de una épica propia para combatir a la Corona española. Esta se construiría apelando a la heroica historia mapuche con la cual se mimetizaría la nación chilena.

Fue así como el poema La Araucana y sus idealizados héroes se transformaron en el perfecto abono para el nacionalismo criollo antiespañol. Un revelador testimonio de ello es el que entrega Francisco Antonio Pinto, abogado, militar y presidente de la República de Chile entre 1827 y 1829.

Pinto —nacido en Santiago en 1785, en la víspera del movimiento emancipador— traza en una reveladora página autobiográfica la influencia de los mapuche en su formación ideológica.

¿En qué circunstancias surge, entre los hombres de su generación, el sentimiento nacional y el amor al terruño patrio? Pinto recuerda en sus memorias que a los diecinueve años leyó el poema épico La Araucana y que su lectura “hizo despertar en mi corazón el amor patrio y un vago conato por la independencia”.

Pero la influencia del texto de Ercilla en los líderes independentistas trascendió las fronteras de Chile. Impactó a escala continental. Un claro ejemplo fue la Logia Lautaro, organización fundada en 1812 en Buenos Aires por patriotas argentinos y que tuvo “el objetivo declarado de trabajar con sistema y plan en la independencia de la América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia”.

Sus miembros debían ser americanos “distinguidos por la liberalidad de las ideas y por el fervor de su celo patriótico”. En términos estrictos era una rama de la Logia Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales, fundada por el prócer venezolano Francisco de Miranda en Londres el año 1798.

Consta que su primera filial se estableció en Cádiz, España, en 1811, siendo bautizada como Sociedad de Lautaro. Un año más tarde tuvo su primera filial en América en la ciudad de Buenos Aires, la que fue creada secretamente por José de San Martín, Carlos María de Alvear y Julián Álvarez.

San Martín había participado en Londres en las reuniones iniciales del grupo e invitó a sumarse a Bernardo O’Higgins en 1815, ello tras el Desastre de Rancagua y el posterior refugio del prócer chileno en las provincias argentinas.

Es en Buenos Aires donde recibe el nombre oficial de Logia Lautaro, en honor al legendario toqui mapuche que derrotó a los conquistadores en la Capitanía General de Chile en el siglo XVI y mantuvo independiente el cono sur de América.

Después del triunfo patriota de Chacabuco se estableció una sede de la logia en Santiago. Alcanzó extraordinario influjo en las decisiones del gobierno de O’Higgins. Según la propia constitución de la logia, si alguno de sus hermanos era elegido “para el supremo gobierno del Estado”, este no podía tomar resoluciones sin consultar previamente a los jefes de la sociedad secreta.

A juicio del historiador Jaime Eyzaguirre, “basta solo decir que la Logia Lautaro fue decisiva y que acaso nada importante de lo que se hizo en Chile entre los años 1817 y 1820 escapó a su control”.

Esto incluyó un par de episodios poco santos: el fusilamiento en Mendoza de los hermanos del prócer de la independencia José Miguel Carrera, y el asesinato en Til-Til de Manuel Rodríguez. Ambos acontecieron en 1818, bajo el gobierno de O’Higgins.

Pero volvamos al súbito enamoramiento de los patriotas de aquellos años con los héroes de Arauco. Le pasó también al principal libertador de América e ideólogo de la Patria Grande, Simón Bolívar, quien en su famosa Carta de Jamaica de 1815 menciona al menos en dos ocasiones a los “indómitos y libres araucanos”.

Dicha carta es un texto escrito por Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston —capital de la colonia británica de Jamaica— en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante residente en Falmouth, cerca de Montego Bay. Pero aunque la misiva estaba dirigida a Cullen, su objetivo era llamar la atención de la nación liberal más poderosa de aquella época: Gran Bretaña, a fin de que se involucrara en la independencia americana.

El texto es un detallado informe de las fortalezas y proyecciones que Bolívar observa en los principales procesos revolucionarios en curso del continente. El de Chile, uno de ellos.

El Reino de Chile, poblado de ochocientas mil almas, está lidiando contra sus enemigos que pretenden dominarlo; pero en vano, porque los que antes pusieron un término a sus conquistas, los indómitos y libres araucanos, son sus vecinos y compatriotas; y su ejemplo sublime es suficiente para probarles que el pueblo que ama su Independencia, por fin la logra.

Pero no solo eso dice Bolívar. También agrega que:

El Reino de Chile está llamado por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos de Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido allí el espíritu de libertad.

Sí, leyeron bien, Bolívar llama a nuestros ancestros mapuche nada menos que “los fieros republicanos de Arauco”. Ello en 1815.

- LAS CARTAS PEHUENCHES -

No menos conceptuosas eran las opiniones sobre nuestro pueblo de otro célebre personaje de aquel periodo: el jurista y escritor chileno-peruano Juan Egaña, por lejos uno de los intelectuales más influyentes del proceso independentista.

Egaña participó del Cabildo de 1811, en la redacción de la Constitución Política de 1823 y fue uno de los impulsores —junto a Camilo Henríquez y Manuel de Salas— de la fundación del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Hombre de Estado y servidor público, destacaría en las letras, la política, la industria y la educación, siendo uno de los máximos promotores de la virtud cívica que debía caracterizar, a su juicio, a la joven nación chilena.

Estas virtudes no eran otras que las del pueblo mapuche.

De ello tratan las Cartas pehuenches, artículos de carácter periodístico y tono moralizante publicados entre 1819 y 1820 por Egaña. En ellas los jóvenes mapuche-pewenche Melillanca y Guanalcoa reflexionaban sobre diversas materias filosóficas y políticas de la época, dictando pautas de conducta a todos los ciudadanos siguiendo el modelo de Lettres persanes (1721) de Montesquieu y de Cartas marruecas (1789) de José Cadalso.

Esta obra, que llegó al público por entregas, pretendía asentar altos valores morales, cívicos y republicanos en una nación que recién daba sus primeros pasos y que no se caracterizaba precisamente por su alto nivel educacional y cultural.

Se publicaron en doce números como periódico en la Imprenta de Gobierno y su nombre completo es Cartas pehuenches o correspondencia de dos indios naturales de Piru-Mapu, ó sea la quarta tetrarquía en los Andes, el uno residente en Santiago y el otro en las cordilleras pehuenches.

Las enseñanzas se encubrían bajo la estructura de cartas entre ambos autores ficticios y abordaban temas tan variados como el alcoholismo, el juego y las costumbres sociales; tópicos que preocupaban de sobremanera a Egaña. Sus Cartas fueron la expresión de un ideal de nación que para muchos en aquel tiempo lo representaban los valores culturales y la tradición libertaria de los mapuche.

“¿Qué son los semidioses de la Antigüedad al lado de nuestros araucanos? El Hércules de los griegos, en todos sus puntos de comparación, ¿no es notablemente inferior al Caupolicán y al Tucapel de los chilenos?”, se pregunta Egaña.

No era el único que comparaba a los mapuche con los griegos. También lo hacía Bernardo de Vera y Pintado, uno de los principales poetas independentistas, autor de numerosas obras de teatro y también del primer himno nacional de Chile.

Titulado originalmente Marcha nacional, fue presentado por Bernardo O’Higgins al Senado y aprobado por la Cámara Alta con el título de Canción nacional de Chile el 20 de septiembre de 1819. Si bien fue modificado décadas más tarde en contenido y melodía, la versión actual mantiene en su cuarta estrofa las loas originales a la sangre del “altivo araucano”.

Si pretende el cañón extranjero

nuestros pueblos, osado, invadir;

desnudemos al punto el acero

y sepamos vencer o morir.

Con su sangre el altivo araucano

nos legó, por herencia, el valor;

y no tiembla la espada en la mano

defendiendo de Chile, el honor.

Una verdadera pena que no sea cantada en nuestros días dicha estrofa; ayudaría a las nuevas generaciones de chilenos a reconocer y valorar la herencia de nuestro pueblo.

Pero no solo el himno nacional rindió en su origen un sentido homenaje al mapuche y sus gestas; también lo hizo el primer escudo nacional, idea de José Miguel Carrera, a quien le gustaba referirse a la lucha de Chile como “la guerra de la independencia araucana”.

Hoy aquello puede resultar sorprendente, pero para nada lo era en aquel entonces. En la Patria Vieja para muchos el adjetivo "araucano" era un modo poético de decir "chileno". Un bello modo.

¿Cuántos de ustedes sabían que el sucesor de la Aurora de Chile, el primer periódico chileno, fue bautizado con el nombre de El Monitor Araucano? Fue dirigido también por Camilo Henríquez y se publicó entre los años 1813 y 1814. Es considerado el segundo periódico en la historia de Chile.

El Araucano sería también el nombre del primer diario oficial de Chile, fundado en 1830 e inspirado en una idea de Diego Portales. Tuvo entre sus colaboradores a intelectuales de la talla de Andrés Bello y el naturalista francés Claudio Gay. Su nombre fue reemplazado en 1877 por el que tiene hasta nuestros días: Diario Oficial.