32,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lau-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Olzog Edition

- Sprache: Deutsch

Rainer Zitelmann hat die innere Biografie über Adolf Hitler geschrieben. Das Standardwerk zu Hitlers Weltanschauung erscheint in einer Neuausgabe mit drei weiteren Aufsätzen Zitelmanns zum Thema. In einem ausführlichen Beitrag über »Hitler in der jüngeren Geschichtsschreibung (1996–2016)« verdeutlicht er die Aktualität der in diesem Buch aufgeworfenen Fragen. Prof. Dr. Guido Knopp, ehem. Chefhistoriker des ZDF: »Das enorme Interesse vieler Leser an der erst kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Edition von Hitlers ›Mein Kampf‹, zeugt davon, dass viele Menschen Antworten auf die Frage suchen, wie der Mann dachte, der zuerst Millionen Deutsche für sich begeisterte – und dann Deutschland und die Welt ins Unglück stürzte. Das Buch von Rainer Zitelmann trägt jedoch viel mehr dazu bei, Hitlers Weltanschauung zu verstehen, als etwa die Lektüre von ›Mein Kampf‹. Zitelmann ist der erste Historiker, der sämtliche Bücher, Aufsätze, Reden und sonstigen Aufzeichnungen Hitlers zusammengetragen – und daraus dessen Weltanschauung rekonstruiert hat. Es ist gut, dass dieses Standardwerk, das bei Erscheinen international große Beachtung fand, wieder neu aufgelegt wird.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1345

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

RAINER ZITELMANN

HITLER

RAINER ZITELMANN

HITLER

Selbstverständnis eines Revolutionärs

NEUAUSGABE MIT DREI WEITEREN AUFSÄTZEN DES AUTORS UND EINEM NACHWORT VON JÜRGEN W. FALTER

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

6. erweiterte Neuauflage

ISBN 978-3-95768-262-8

eISBN 978-3-95768-271-0

© 2025 by Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek

Lau-Verlag & Handel KG

Kirschenweg 10 a

21465 Reinbek

E-Mail: [email protected]

www.lau-verlag.de

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Umschlagentwurf: pl, Lau-Verlag, Reinbek

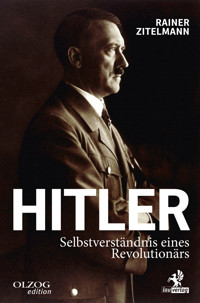

Umschlagabbildung: Adolf Hitler © ullstein bild - Photo12

Satz und Layout: pl, Lau-Verlag, Reinbek

Druck- und Bindung: Finidr, s.r.o.

Printed in Czech Republic

Inhalt

Hitler und der Nationalsozialismus in der jüngeren Geschichtsschreibung (1996 – 2016)

Hitlers Weltanschauung und die nationalsozialistische Ideologie

Die Diskussion über Götz Aly – »Hitlers Volksstaat«

»Volksgemeinschaft« – Mythos, Verheißung, Realität?

Wie modern war der Nationalsozialismus?

Nationalsozialistische Revolution?

Neuere Hitler-Biografien: Kershaw, Ullrich, Longerich, Pyta

Nationalsozialismus und Antikommunismus

Literaturverzeichnis

* * *

I. Einleitung

II. Hitler und die Revolution

1. Die »sogenannte Revolution« vom November 1918

2. Hitlers Staatsauffassung und die »Pflicht zur Rebellion«

3. Hitlers Revolutionsbegriff

4. Hitlers Sicht historischer Revolutionen

a. Französische Revolution von 1789

b. Die Proklamation der Dritten Republik September 1870

c. Die 1848er Revolution in Deutschland

d. Die Juden als Anführer von Revolutionen und »negatives Vorbild« Hitlers

5. Der revolutionäre Anspruch Hitlers

a. 1919 bis zum Hitler-Putsch 1923

b. Zum Problem der Vereinbarkeit von revolutionärem Anspruch und Legalitätstaktik

Exkurs: Spielte Hitler im August 1932 mit dem Gedanken an eine gewaltsame Revolution?

c. Hitlers Darstellung der NS-Revolution: eine der größten Umwälzungen der Geschichte – aber in maßvoller und disziplinierter Form

Exkurs: »… und so sind wir Revolutionäre geworden«

d. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Nationalsozialismus: Einleitung einer Zeitenwende

e. Fortsetzung oder Beendigung der NS-Revolution? Hitlers widersprüchliche Äußerungen und die »Röhm-Revolte«

III. Hitlers soziale Zielsetzungen und seine Einschätzung der Hauptklassen der modernen Gesellschaft

1. Hitler über Bedeutung und Entstehung der sozialen Frage

2. Bedeutung und Begründung des Konzepts der »Chancengleichheit« in Hitlers sozialer Programmatik

3. Hitlers Stellung zu den Hauptklassen und -schichten der modernen bürgerlichen Gesellschaft

a. Bürgertum

– Unsoziale Haltung, Ingorierung der Arbeiterfrage bzw. Ablehnung berechtigter Arbeiterforderungen

– Profitgier, »Materialismus«

– Kritik des bürgerlichen Nationalismus

– Bürgerliche Parteien: keine Weltanschauung, Kampf nur um Parlamentssitze

– »Schwächlichkeit, mangelnde Entschlusskraft, Energielosigkeit, Feigheit«

– Unfähig zur politischen Führung

– Die historische Mission des Bürgertums ist beendet

b. Arbeiterschaft

– Der Begriff »Arbeiterpartei«

– Hitlers Begründung der Konzentration auf die Arbeiterschaft: die Arbeiter als »Kraft- und Energiequelle«

– Erhöhung des Sozialprestiges der Arbeiter, Aufwertung der Handarbeit

– Sozialgestezgebung

c. Mittelstand

d. Bauern

4. Die Bedeutung des Begriffs »Volksgemeinschaft« in Hitlers Weltanschauung

IV. Revolutionierung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie und Umgestaltung der Wirtschaftsordnung als zentrale Zielsetzungen Hitlers

1. Die Unterschätzung der Bedeutung wirtschaftlicher Fragen in Hitlers Denken

2. Hitlers Haltung zur Nationalökonomie

3. Die »sekundäre Rolle der Wirtschaft« und das Primat der Politik

4. Warnungen vor Interessenverflechtung zwischen Wirtschaft und Politik

5. Markt und Plan

6. Privateigentum und Verstaatlichung

7. Hitlers »Kapitalismus-Kritik« in seinen frühen Reden

V. Hitler – ein Gegner der modernen Industriegesellschaft? Modernistische und antimodernistische Elemente in Hitlers Weltanschauung

1. Agrarutopie als Endziel? Zur Kritik eines Missverständnisses in der Interpretation von Funktion und Gestaltungsvorstellungen des »Lebensraums im Osten« in Hitlers Konzept

a. Begründung des Lebensraum-Konzepts im Rahmen von Hitlers ökonomischen Vorstellungen: Kritik der Wirtschaftsexpansion und Autarkie-Konzept

– Missverhältnis zwischen Bevölkerungsentwicklung und Lebensraum

– Die deutsche Wirtschaftsexpansion als Ursache des Ersten Weltkrieges

– Die Theorie von der »Schrumpfung der Märkte« als Argument gegen die Strategie der Wirtschaftsexpansion

– Das Ergebnis der Wirtschaftsexpansion: Entstehung einer Disproportionalität von Landwirtschaft und Industrie, Verstädterung und Landflucht

– Lebensraum und Autarkie-Konzept

b. Schaffung eines agrarischen Ergänzungsgebietes durch Bauernansiedlung

c. Der Lebensraum als Rohstoffquelle

d. Der Lebensraum als Absatzmarkt

e. Entindustrialisierung Russlands

Exkurs: Hitlers Kritik des Kapitalexports

2. Hitlers Haltung zur modernen Industriegesellschaft

a. Positive Äußerungen Hitlers zur modernen Industriegesellschaft

– Ständige Erhöhung des Lebensstandards als Prämisse

– Die hochindustrialisierte Wirtschaft der USA als Vorbild

– Hitler über Industrialisierung und technischen Fortschritt

b. Hitler über Umweltzerstörung als Folge der Industrialisierung

3. Hitlers naturwissenschaftliches Weltbild und seine Kritik an Rosenbergs und Himmlers »Mystizismus«

VI. Hitlers innenpolitische Vorstellungen und Ziele

1. Hitlers Demokratie-Kritik

a. Kritik des »Majoritätsprinzips«

b. Hitlers Kritik des pluralistischen Systems: Gemeinwohl gegen Interessenpolitik

c. Die Demokratie als Herrschaftsform des Kapitals

d. Die Demokratie als Zeichen der Dekadenz und Schwäche

e. Hitler über politische Freiheit

2. Die »historische Minorität« als revolutionäres Subjekt

a. Prinzipien der Eliterekrutierung in der Bewegungsphase und die Theorie von der »historischen Minorität«

b. Probleme der Eliterekrutierung in der Systemphase

Exkurs: Hitlers Prinzip: Rückschluss von der Fähigkeit auf die Rasse, nicht umgekehrt

3. Der Führerstaat

a. Hitler über die Verfassungs- und Nachfolgefrage

b. »Führerprinzip«

c. Die Diktatur als »höchste Form der Demokratie«

d. Hitler über Föderalismus und Unitarismus

VII. Hitlers Selbsteinschätzung im politischen Spektrum

1. »Links« oder »rechts«?

2. Nationalsozialismus als Synthese von Nationalismus und Sozialismus

3. Hitlers Beurteilung verwandter und gegnerischer politischer Bewegungen und Systeme

a. Sozialdemokratie

b. Kommunismus

c. Hitlers Verhältnis zum Marxismus

d. Hitlers Stellung zu Stalin

e. Hitlers Kritik des italienischen Faschismus und des reaktionären Franco-Regimes in Spanien

VIII. Schlussbetrachtung

* * *

Zur Begründung des »Lebensraum«-Motivs in Hitlers Weltanschauung

Nationalsozialismus und Antikommunismus

Aus Anlass der Thesen von Ernst Nolte

Werturteilsfreiheit als Herausforderung für die Forschung über Hitler und den Nationalsozialismus

Nachwort von Jürgen W. Falter

* * *

Anhang

Anmerkungen

Quellen- und Literaturverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen

Personenregister

Hitler und der Nationalsozialismus in der jüngeren Geschichtsschreibung1 (1996 – 2016)

Seit der erstmaligen Publikation dieses Buches vor 30 Jahren ist kein Werk mehr zu diesem Thema erschienen – aber natürlich eine Flut von Büchern und Aufsätzen über Hitler und den Nationalsozialismus. Der Versuch, all diese Forschungen zu würdigen und die Kontroversen zu kommentieren, würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Dennoch will ich auf den folgenden Seiten auf einige wichtige Arbeiten zum Nationalsozialismus und Hitler-Biografien eingehen, und zwar insbesondere dann, wenn deren Ergebnisse in einer Beziehung zu den Fragestellungen stehen, die dieses Buch leiten.

Die Arbeit, deren 6. Auflage der Leser in Händen hält, entstand 1985/86 bei Karl Otmar Freiherr von Aretin als Dissertation an der Technischen Hochschule Darmstadt. In ihr wurden erstmals auf einer breiten Quellenbasis Hitlers sozial-, wirtschafts- und innenpolitische Vorstellungen untersucht und rekonstruiert. Zugleich sollte sie einen Beitrag dazu leisten, die Attraktivität und Massenwirksamkeit des Nationalsozialismus verständlich zu machen, indem stärker als bisher sozialrevolutionäre Motive in Hitlers Weltanschauung in den Blick genommen wurden. Als das Buch 1987 erstmals erschien, ist es international in der Forschung auf eine überwiegend sehr positive Resonanz gestoßen2, und nach einer gründlichen Sichtung der neuen Literatur kann ich sagen: Die Ergebnisse haben Bestand und die Relevanz der hier aufgeworfenen Fragestellungen wird durch eine Reihe neuerer Forschungsarbeiten bestätigt.3

Ausgangspunkt meiner Analyse war der Befund, dass jene Komponenten in Hitlers Weltanschauung – Antisemitismus und Lebensraumideologie –, welche bislang vorwiegend von der Forschung beachtet worden waren, nicht der Grund für die Attraktivität und Massenwirksamkeit des Nationalsozialismus waren, zumal sie in Hitlers Reden der Jahre 1929 bis 1932 kaum eine Rolle spielten. Auch Erklärungsversuche, die vor allem auf irrationale Komponenten abhoben, konnten meiner Meinung nach nicht überzeugen. Dagegen betonte ich die sozialistischen und revolutionären Motive in Hitlers Weltanschauung und das Versprechen sozialen Aufstiegs als wesentliche Ursachen für die Anziehungskraft des Nationalsozialismus.

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen – freilich aus anderer Perspektive – kam 1996 William Brustein in seinem Buch »The Logic of Evil. The Social Origins of the Nazi Party, 1925 – 1933«. »My central thesis is«, so Brustein, »that the mass of Nazi followers were motivated chiefly by commonplace and rational factors – namely, their material interests – rather than by Hitler’s irrational appeal or charisma.«4 Der Antisemitismus, hier stimmt Brustein mir ausdrücklich zu5, spielte in der Phase des Aufstiegs der NSDAP in den Jahren 1929 bis 1933 nur eine untergeordnete Rolle.6

Auf Basis der Auswertung von Datensätzen, die er und Jürgen W. Falter zusammengetragen hatten, kam Brustein zu dem Ergebnis, dass 40 Prozent der Personen, die sich in den Jahren 1925 bis 1933 der NSDAP als Mitglied anschlossen, Arbeiter waren. Bereits Jürgen W. Falter hatte herausgefunden, dass Arbeiter viel stärker in der NSDAP-Wählerschaft repräsentiert waren, als bislang angenommen worden war.7 Brustein zeigt, dass unter den Mitgliedern der NSDAP gut ausgebildete Arbeiter deutlich über- und weniger gut ausgebildete Arbeiter unterrepräsentiert waren.8 Gerade für diese Gruppen in der Arbeiterschaft sei Hitlers Versprechen des sozialen Aufstieges – ein Thema, das im vorliegenden Buch eine große Rolle spielt – besonders attraktiv gewesen. »The desire for economic advancement and the perception that the NSDAP, alone among the working-class parties, responded to that desire made the NSDAP a likely choice for millions of German workers.«9

Mit den Thesen meines Buches korrespondieren auch Brusteins Befunde: »By combining nationalist-etatist thinking with creative Keynesian economics, the NSDAP, more than any other party, fashioned a program that addressed the material concerns of many German workers.«10 Antisemitismus, Hypernationalismus und Xenophobie, so Brustein, »played a marginal role in the rise of the NSDAP«. Wesentlich wichtiger sei gewesen: »The Nazi Party alone crafted economic programs that in the perception of many Germans could redress their grievances or provide the means to greater social mobility«.11

In diesem einleitenden Forschungsüberblick befasse ich mich mit der Hitlerforschung seit 1996, denn bis zu diesem Jahr liegt eine ausgezeichnete Darstellung von John Lukacs vor, die 1997 gleichzeitig in Amerika und Deutschland erschien: »Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung«. Es handelt sich dabei um eine historiografische Arbeit, die einen Überblick über die weltweite Hitlerforschung vermittelt und versucht, ein Resümee zu ziehen. Zugleich stellt Lukacs dar, welche Folgerungen er selbst aus der Forschung zieht. Er folgt in seiner Deutung der Interpretation, die ich im vorliegenden Buch entwickelt hatte. »Nicht nur die immense Flut von Quellen, Forschungsarbeiten und Schriften zu Hitler, sondern auch eine bestimmte Perspektive führt mich zu einer verblüffenden Aussage: Hitler war womöglich der populärste revolutionäre Führer in der Geschichte der modernen Welt.«12

Es gelte, neu zu überdenken, wer Hitler war und was die Begriffe »fortschrittlich« und »modern« bedeuten. Lukacs betont die »modernen«, »sozialen« und »fortschrittlichen« Aspekte in Hitlers Weltanschauung – »nicht um sie zu verharmlosen, sondern im Gegenteil, um die gefährliche Anziehungskraft verständlich zu machen, die sie in der Vergangenheit (und manchmal zumindest potenziell auch in der Gegenwart) hatten«.13 Lukacs kam zu dem Ergebnis, »dass Hitler eine neue Art von Revolutionär war, ein populistischer Revolutionär in einem demokratischen Zeitalter, ungeachtet aller damals noch vorhandenen älteren Elemente der deutschen Institutionen und der deutschen Gesellschaft, von denen er viele für seine Zwecke zu instrumentalisieren verstand«.14 Hitler sei kein Reaktionär gewesen, sondern habe im Gegenteil die Reaktionäre als seine gefährlichsten Feinde in Deutschland betrachtet. Man müsse Hitler beim Wort nehmen, um ihn zu verstehen. »Man sollte darauf achten, was er meinte. Ein Revolutionär will nicht nur das Staatsschiff auf einen anderen Kurs bringen; er will die Gesellschaft neu gestalten.«15

Laut Lukacs hat meine Forschungsarbeit über Hitlers Selbstverständnis als Revolutionär mehrere Beiträge »von unbestreitbarer Gültigkeit« gebracht. Dazu gehöre vor allem die Erkenntnis, »dass Hitler tatsächlich ein Revolutionär war und dass folglich seine Ziele und Visionen modern waren, egal, welche traditionellen deutschen Wurzeln sie gehabt haben mögen. Somit waren auch seine Vorstellungen und Pläne für die Umgestaltung der deutschen Gesellschaft modern …«16 Weiterhin stimmte Lukacs mir in dem Befund zu, »dass Hitler im Gegensatz zur landläufigen Meinung in wirtschaftlichen Angelegenheiten weder ignorant noch gleichgültig war«.17

Lukacs verwendet einen Begriff, den ich selbst in meinem Buch nicht verwendet habe – der jedoch Jahrzehnte später in aller Munde ist: den des Populisten. Hitler, so Lukacs, »war ein Populist. Er glaubte an die Souveränität des Volkes, stand für einen modernen Populismus und war kein altmodischer Demagoge.« Zwar habe es vor Hitler schon Populisten gegeben, aber Hitler habe erkannt, »dass der moderne Populismus von Natur aus nationalistisch und, wichtiger noch, der Nationalismus populistisch sein musste«.18 Mit diesen Einordnungen wollte Lukacs Hitler nicht beschönigen – ganz im Gegenteil. Er selbst bezeichnete sich immer wieder als »Reaktionär« und war einer der ersten Historiker, der nachdrücklich vor den Gefahren des modernen Populismus warnte.

2001 erschien ein Überblick über die NS-Forschung von Ulrich von Hehl. Er steht meinen Thesen distanzierter gegenüber als Lukacs, räumt jedoch ein, ich hätte damit die »Forschung belebt«19. Nach Hehl gehe ich von drei »Voraussetzungen« aus20: »1. der Ablehnung eines normativ besetzten Modernisierungsbegriffs; 2. einer Entkoppelung des konstitutiven Zusammenhangs von Modernisierung und Demokratisierung; 3. der generellen Infragestellung der These von der unbeabsichtigten Modernisierungswirkung des Nationalsozialismus, die er [Zitelmann] im Gegenteil als ›intendiert‹ beschreibt.«21 Zudem, so fasst Hehl zutreffend meine Forschungsbefunde zusammen, sei ich der Auffassung, »dass Hitlers Denken über die hinlänglich bekannten außen- und rassenpolitischen Ziele hinaus ernst zu nehmende wirtschafts-, gesellschafts- und innenpolitische Komponenten enthalten habe, die bislang nicht zureichend beachtet worden seien, ja, dass der Diktator als Sozialrevolutionär und bewusster Modernisierer gesehen werden müsse und auch das zentrale Ziel der Eroberung neuen ›Lebensraums‹ im Osten nicht in erster Linie rassenideologisch, sondern ökonomisch bestimmt gewesen sei.« Gegen diese Auffassungen sei dann eingewendet worden, so Hehl in seinem Forschungsüberblick, dass durch die ausschließliche Fixierung auf Hitler äußere Faktoren von unbestreitbarem Eigengewicht ausgeblendet würden.22 Auf diese – von Hehl zutreffend zusammengefassten – Thesen und ihre Aufnahme in der Forschung soll im Folgenden eingegangen werden.

Hitlers Weltanschauung und die nationalsozialistische Ideologie

In der Schlussbetrachtung des vorliegenden Buches hatte ich konstatiert, dass es »die« nationalsozialistische Weltanschauung nicht gegeben habe – deshalb verwendete ich den Begriff des »Hitlerismus«. Die Weltanschauung anderer Nationalsozialisten war nicht Gegenstand meiner Arbeit – aber in Abschnitt V.3 zeige ich, dass es erhebliche Unterschiede zwischen dem von Hitler als »Mystizismus« kritisierten Weltbild von Alfred Rosenberg und Heinrich Himmler und seinen eigenen Auffassungen gab.

Riccardo Bavaj argumentiert zu Recht, die Heterogenität des nationalsozialistischen Weltanschauungsfeldes zu betonen heiße indes nicht, die »Wirkmächtigkeit von Ideen zu bestreiten, die das Handeln von Nationalsozialisten mitbestimmten und die Entstehung der NS-Bewegung entscheidend beeinflussten«. Es sei falsch, die ideengeschichtlichen Forschungen über den Faschismus als akademische Glasperlenspiele abzutun, zumal führende Mitglieder der NS-Bewegung »für sich genommen durchaus über eine stringente Weltanschauung verfügten«.23

Dies wird belegt durch das 1998 als Habilitationsschrift (u. a. bei Gregor Schöllgen und Hans-Ulrich Thamer) entstandene Werk von Frank-Lothar Kroll, »Utopie als Ideologie«, das eine wichtige Forschungslücke schloss. Kroll analysierte neben Hitlers Ideologie auch die von Rosenberg, Richard Walther Darré, Himmler und Joseph Goebbels. Kroll entschied sich dafür, das Denken dieser fünf Nationalsozialisten zu untersuchen, weil auf sie das doppelte Kriterium der ideologischen Prägekraft und einer faktisch gegebenen Einbindung in den konkreten politischen Entscheidungsprozess des Dritten Reiches zutraf.24

Kroll konstatiert, es habe zwischen diesen nationalsozialistischen »Vordenkern« nur wenige Gemeinsamkeiten gegeben, sieht man einmal von dem Bewusstsein ab, mit der Etablierung des Nationalsozialismus eine fundamentale Epochenwende der Weltgeschichte einzuleiten, die einen »neuen Menschen« und eine »neue Welt« schaffen solle.25 Jenseits dieser – aus meiner Sicht eher dünnen – Gemeinsamkeit gab es erhebliche Unterschiede, wie Kroll zeigt. So habe Hitler beispielsweise »jegliche Germanenschwärmerei, wie sie vor allem im Umfeld der Himmler’schen SS, aber auch im Rahmen der von Darré verfochtenen ›Blut und Boden‹-Ideologie verbreitet war […], als abgeschmackte und den letzten Zielen des Nationalsozialismus abträgliche Privatschrulle lebens- und zeitfremder Sektierer« betrachtet.26 »Entgegen naheliegenden und weitverbreiteten Pauschalurteilen hat Hitler der Welt des Germanentums nur sehr geringe Sympathien entgegengebracht.«27

Was die Analyse von Hitlers Geschichtsdenken und politischer Vorstellungswelt anbelangt, so finden sich in Krolls Arbeit viele Übereinstimmungen, aber auch einige Unterschiede zu den Ergebnissen meiner Arbeit. Übereinstimmend konstatiert Kroll, dass eine der wesentlichen Leitideen Hitlers besagte, die Ära des Bürgertums, das morbide, altersschwach und feige sei, stünde vor ihrem unwiderruflichen Ende.28 Kroll, der von Hitlers »Theorie vom Ende des bürgerlichen Zeitalters« spricht, weist darauf hin, dass dieser Aspekt der Hitler’schen Auffassung vom Bürgertum erstmals ausführlich von mir herausgearbeitet wurde, kritisiert jedoch, meine Darstellung verzichte auf eine Berücksichtigung des ideengeschichtlichen Umfeldes dieser Sichtweise.29

Das geschichtlich Singuläre des die Interessengegensätze der verschiedenen Schichten angeblich zusammenbindenden »Volksstaates« – und damit zugleich das welthistorisch Epochale im Auftreten des Nationalsozialismus – »lag für Hitler im sozialen Bereich«, so Kroll. Er fügt hinzu, die »modernen« Komponenten des dabei von Hitler ins Auge gefassten Sozialprogramms, welches die überkommenen Klassenunterschiede einebnen sollte, hätten »neben ihrem programmatisch und ernst gemeinten Inhalt stets auch einen instrumentalen Charakter« gehabt.30

Übereinstimmung zu meiner Arbeit gibt es auch mit Blick auf Hitlers »Modernität«. Zwar setzt Kroll den Begriff in Anführungszeichen, wendet sich jedoch dezidiert gegen Autoren wie Hans Mommsen und Jens Alber, die meine Befunde kritisierten und Hitler und dem Nationalsozialismus dieses Attribut absprechen. Kroll weist auf die zahlreichen Belege für Hitlers Modernität hin und kritisiert: »Es ist unverständlich und wohl nur als Folge einer in hohem Maße ideologisch vordisponierten Quellenblindheit zu werten, wenn eine bestimmte Forschungsrichtung sich angesichts der Fülle derartiger Aussagen hartnäckig weigert, dem Hitler’schen Denken das Attribut einer spezifischen Form zeitgenössischer ›Modernität‹ zuzubilligen […] Zu berücksichtigen wäre in diesem Zusammenhang eher die Frage, ob Hitlers Hinneigung zu den Errungenschaften und Erfindungen des technisch-industriellen Zeitalters ihn nicht als einen Repräsentanten jenes Fortschrittsoptimismus des späten 19. Jahrhunderts kennzeichnete, dem gerade die vermeintlichen ›Anti-Modernisten‹ innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung mit seinerzeit anachronistischen, heute jedoch vielfach beinahe wieder ›modern‹ anmutenden (z. B. ökologischen) Argumenten entgegentraten.«31 Der Gedanke, dass in dieser Hinsicht Hitler, obwohl er dies nicht zugab, »doch ein Kind des 19. Jahrhunderts« war, findet sich auch in der vorliegenden Arbeit.32

In vielen weiteren Punkten gibt es Übereinstimmungen zwischen der Rekonstruktion von Hitlers Geschichtsbild bei Kroll und den Befunden dieses Buches – so etwa, wenn Kroll zu Recht die große Bedeutung von Hitlers Theorie der »historischen Minorität« betont. Auf die zentrale Rolle, die Hitlers Theorie von der »historischen Minorität« in seinem Denken spielt, weise ich ausführlich in Kapitel VI.2 hin.

Unterschiede zwischen der Arbeit von Kroll und meiner gibt es in der Gewichtung der Rolle, die ökonomische Fragen in Hitlers Denken spielten. Ich zeige, wie stark Hitlers Auffassungen von wirtschaftlichen Überlegungen und wirtschaftspolitischen Überzeugungen geprägt waren, auch und gerade zur Begründung seines Zieles der Eroberung von »neuem Lebensraum im Osten«.33

Barbara Zehnpfennig legte 2000 und 2011 zwei Bücher vor, die sich mit der Rekonstruktion der Hitler’schen Weltanschauung auf Basis seines Buches »Mein Kampf« befassten. Der Ansatz, Hitler ernst zu nehmen, sich um eine sachliche Rekonstruktion seiner Weltanschauung zu bemühen und sich auf sein Denken einzulassen, haben diese Bücher mit meinem gemeinsam. »Auch das Wissen um die Gräuel, die der Herrschaft Hitlers entsprangen, rechtfertigt es nicht, Analyse durch Moralisieren zu ersetzen. Schließlich – dies als die größte Herausforderung – muss sich der Kommentar, wenn er denn wissenschaftlich sein will, um Gerechtigkeit gegenüber dem Text bemühen …«34

Zehnpfennig folgt der hermeneutischen Methode, sie versucht also, »Mein Kampf« aus sich heraus zu verstehen. Ihr Kommentar »nimmt den Text als Text und untersucht ihn im Hinblick auf seine innere Struktur«.35 Ihr Anliegen ist es, »durch intensives Mit- und Nachdenken der Gedanken Hitlers […] die Welt so zu rekonstruieren, wie sie sich für ihn darstellte«.36 Sie betont – ebenso wie Eberhard Jäckel und ich – die innere Geschlossenheit von Hitlers Weltanschauung.37 Zehnpfennig wendet sich gegen die These, Hitlers Denken sei eine krude Mixtur verbreiteter Stereotypen des 19. Jahrhunderts, und kommt zu dem Ergebnis, dass es vielmehr »ein weltanschauliches System von erstaunlicher Folgerichtigkeit« gewesen sei.38

Meine Forschungen stellt sie in ihrem 2000 erschienenen Buch »Hitlers Mein Kampf. Eine Interpretation« sachlich dar. Sie betont richtigerweise, dass ich Hitlers Weltanschauung in dem Bewusstsein rekonstruierte, »nur einen Teilbereich des Gesamtkonzeptes thematisiert zu haben«.39 Hier setzt ihre Kritik an: »Wie aber kann man einen Teil zutreffend analysieren, ohne seine Funktion innerhalb des ganzen Gefüges zu untersuchen?«40 So müsse zum Beispiel die Beziehung zwischen Hitlers Antisemitismus und den von mir analysierten sozial-, wirtschafts- und innenpolitischen Zielen untersucht werden.

In der Tat ist das ein Desiderat. Das Ziel, das Ganze des Hitler’schen Denkens zu erfassen, kann aber gerade nicht durch eine Analyse geleistet werden, die sich ganz oder vornehmlich auf einen einzigen seiner Texte, nämlich »Mein Kampf«, bezieht. Bei aller Betonung der inneren Logik, der Kontinuitätslinien und der Konstanten in Hitlers Denken darf nicht übersehen werden, dass sich seine Auffassungen – wie die der meisten Politiker – im Laufe mehrerer Jahrzehnte in vieler Hinsicht änderten. Dies zeige ich in dem auf Seite 557 bis 576 veröffentlichten Beitrag zur Begründung des »Lebensraum«-Motivs in Hitlers Weltanschauung.

In der Forschung sind zwei Extreme zu beobachten: Die einen – wie etwa Mommsen oder Wehler – sträuben sich dagegen, sich überhaupt mit Hitlers Denken zu befassen, das sie als wirr und irrelevant für das Verständnis der Geschichte des Nationalsozialismus einstufen. Andere – wie etwa Jäckel oder Zehnpfennig – lassen sich auf Hitlers Denken ein, jedoch stützen sie sich zu einseitig auf wenige Quellen (vor allem auf »Mein Kampf«) und vernachlässigen die Frage, wie sich Hitlers Denken entwickelt hat. Überrascht und vielleicht auch in gewisser Weise fasziniert von der inneren Logik und Konsistenz seines Denkens vernachlässigen sie es, Widersprüche und Entwicklungslinien im zeitlichen Verlauf angemessen zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Buch wird an einigen Beispielen – etwa mit Blick auf Hitlers Wirtschaftsauffassungen – gezeigt, dass sein Denken durchaus einem Wandel unterlag und es falsch wäre, Hitlers Sicht in den frühen Zwanzigerjahren gleichzusetzen mit seiner Sicht in den späten 30er-Jahren. Es wäre lohnenswert, wenn ein Forscher Hitlers Denken einmal vornehmlich unter dem Aspekt analysieren würde, welche Wandlungen es – bei allen Grundkonstanten – gab.

Während die Bücher von Zehnpfennig eine Reihe beachtenswerter Gedanken enthalten – so etwa ihre These, dass »Hitlers Rassismus nur bedingt biologistisch« begründet gewesen sei41 –, vermittelt das Buch von Lars Lüdicke (2016) über »Hitlers Weltanschauung« keine neuen oder weiterführenden Erkenntnisse zum Thema. Zwar kritisiert er zu Recht, man könne Hitlers Denken nicht allein aus »Mein Kampf« ableiten, da dieses Buch eben nur »einen Quellentext darstellt«.42 Doch er selbst begeht genau diesen Fehler und rekonstruiert Hitlers Vorstellung von der Eroberung neuen Lebensraums ausschließlich aus Textpassagen in »Mein Kampf«.43

Lüdicke folgt Hitlers Ausführungen in »Mein Kampf« und wiederholt dessen Thesen vom »jüdischen Bolschewismus«, an die Hitler jedoch – wie ich anhand zahlreicher Quellenbelege nachgewiesen habe44 – spätestens 1939 selbst nicht mehr glaubte, wenngleich er aus propagandistischen Gründen weiterhin an dem Terminus festhielt. Die wesentliche Begründung für Hitlers »Lebensraum«-Ziele lag nicht in seiner Rassenideologie, sondern in ökonomischen Erwägungen, wie eine genauere Analyse seiner internen und öffentlichen Äußerungen – auch im zeitlichen Kontext – belegt.

Lüdickes Buch basiert, anders als in der Einleitung behauptet, nicht auf einer Analyse sämtlicher Hitler-Äußerungen. Zudem werden bisherige Forschungsergebnisse ignoriert oder sind dem Autor offenbar unbekannt. So finden sich beispielsweise weder die wichtigen Aufsätze von Barkai (1975) und Krüger (1980) über Hitlers Wirtschaftsauffassungen noch meine Bücher und Aufsätze im Literaturverzeichnis und sie werden auch inhaltlich nicht berücksichtigt.

2010 erschien »Hitlers Bücher. Seine Bibliotheken – sein Denken« von Timothy W. Ryback. Schon Hitlers Jugendfreund August Kubizek erinnerte sich: »Bücher, immer wieder Bücher! Ich kann mir Adolf gar nicht ohne Bücher vorstellen… Bücher waren seine Welt.« Diese Leidenschaft für Bücher habe indes nichts mit Entspannung oder Spaß zu tun gehabt, sondern sei eine »todernste Arbeit« gewesen.45 Hitler sammelte Bücher, seine Bibliothek umfasste 16 300 Titel.46 In Hitlers Steuererklärung waren Ausgaben für Bücher der drittgrößte Posten.47

Er selbst behauptete, dass er mindestens ein Buch pro Nacht las, manchmal auch mehr.48 Ein Schwerpunkt seiner Sammlung waren 7000 Militärbücher, etwa 1500 aus den Bereichen Architektur, Theater, Malerei und Bildhauerei, aber auch zahlreiche Titel über Ernährung.49 Darüber hinaus waren soziologische Werke in Hitlers Bibliothek stark vertreten50 sowie die von ihm geliebten Karl-May-Bücher, Biografien, Detektivromane und Bücher über Esoterik und Erfolg.51 Dagegen gab es einen »auffallenden Mangel« an Literatur, Schauspielen oder Gedichten.52

Dass Hitler extrem viel las, vor allem nachts, steht unstrittig fest, während es schwierig ist, genau festzustellen, welche Bücher er wirklich gelesen hat. Die Studie von Ryback ist zwar aufschlussreich für Hitlers persönliche Vorlieben, aber enthält kaum valide Informationen über die Entwicklung seiner Weltanschauung. Welche Bücher Hitlers Denken wirklich maßgeblich geprägt haben, ist schwer festzustellen, vor allem für die späteren Jahre. Häufig wird der Fehler gemacht, nur auf die Lektüre abzuheben, die beispielsweise einen Niederschlag in »Mein Kampf« fand, und von dort auf die Quellen zu schließen, aus denen er seine Weltanschauung bildete – ohne dabei zu berücksichtigen, dass Hitler das Gros der Bücher, die sein Denken beeinflussten, erst nach dem Verfassen von »Mein Kampf« las. Diese Schwäche trifft auch für das Buch von Ryback zu, der sich auf Hitlers »nachweisbare Lektüren vor allem aus der ›Kampfzeit‹ konzentriert und, soweit möglich, auch den Lesegewohnheiten des jungen Hitler nachspürt«.53

Die Diskussion über Götz Aly – »Hitlers Volksstaat«

2005 erschien das Werk des Berliner Historikers Götz Aly, »Hitlers Volksstaat«. Das Buch fand ein großes Echo, weit über die Fachwelt hinaus, und wurde in den führenden deutschen Tages- und Wochenzeitungen besprochen und diskutiert. Alys Thema war, anders als in diesem Buch oder in der Arbeit von Kroll, nicht Hitlers Weltanschauung, sondern die Frage, welchen Zusammenhang es zwischen den Verbrechen des NS-Regimes und der Loyalität großer Teile der Bevölkerung gegeben habe. Seine Antwort weist indes viele Parallelen zu den Thesen dieses Buches über Hitlers Selbstverständnis eines Revolutionärs auf. Daher soll im Folgenden ausführlicher darauf eingegangen werden. Die NSDAP, so Aly, vertrat »eine der sozial- und nationalrevolutionären Utopien des vergangenen Jahrhunderts. Das machte sie populär.«54 Anliegen seines Buches war es, »die NS-Herrschaft als nationalen Sozialismus in den Blick zu nehmen«.55

Aly hebt die »vielen Anleihen des nationalen Sozialismus aus dem linkssozialistischen Ideenvorrat« hervor.56 Eichmann, der Organisator des Massenmordes an den Juden, habe in seinen Memoiren mehrfach betont: »Meine gefühlsmäßigen politischen Empfindungen lagen links, das Sozialistische mindestens ebenso betonend wie das Nationalistische.«57 Für Millionen Deutsche habe das Attraktive am Nationalsozialismus, so Aly, in dem »völkischen Gleichheitsversprechen« gelegen. »Für diejenigen, die zu der als rassisch einheitlich definierten Großgruppe zählten – das waren 95 Prozent der Deutschen –, verringerten sich die Unterschiede im Binnenverhältnis. Für viele wurde das staatspolitisch gewollte Einebnen der Standesdifferenzen in der Staatsjugend fühlbar, im Reichsarbeitsdienst, in den Großorganisationen der Partei und langsam selbst in der Wehrmacht.«58

In diesem Buch zeige ich, dass Hitler sich als sozialen Revolutionär verstand, der ebenso starke Emotionen gegen das »feige Bürgertum« hatte, wie er immer wieder die Arbeiter lobte, denen er Aufstiegsmöglichkeiten und Chancengleichheit versprach. Ich hatte mich hingegen nicht oder allenfalls am Rande mit der Frage befasst, inwieweit diese ideologischen Überzeugungen Hitlers mit den tatsächlichen sozialen Änderungen in den Jahren 1933 bis 1945 korrespondierten. Dies ist jedoch Thema bei Aly. Hitler erwirkte, »dass weder die Bauern noch die Arbeiter, noch die kleinen und mittleren Angestellten und Beamten in nennenswertem Maß mit Kriegssteuern belastet wurden […] So rigoros die NS-Führung im Fall von Juden, sogenannten Minderwertigen und Fremdvölkischen vom Rassenstandpunkt aus entschied, so klassenbewusst verteilte sie innenpolitisch die Lasten zum Vorteil der sozial Schwächeren.«59

Aly zeigt, dass die deutschen Arbeiter wie große Teile der Angestellten und Beamten bis zum 8. Mai 1945 »nicht einen Pfennig direkter Kriegssteuer bezahlten«60. Er spricht von »Steuermilde für die Massen«.61 Damit einher ging eine »Steuerhärte gegen die Bourgeoisie«, also gegen jene gesellschaftliche Gruppe, die Hitler – wie in Kapitel III.3 des vorliegenden Buches ausgeführt wird – abgrundtief verachtete. Eines von vielen Beispielen, die Aly für die steuerliche Belastung von Vermögenden anführt, ist die sogenannte Hauszinssteuer, die die deutschen Hausbesitzer Ende 1942 in Höhe von acht Milliarden Reichsmark zu entrichten hatten.62 »Zu keinem Zeitpunkt der NS-Herrschaft fand eine Gesetzesdebatte statt, die zu einer nur annähernd vergleichbaren Belastung der Arbeiterschaft geführt hätte. Vielmehr dokumentiert sich in der Diskussion um die Hauszinssteuer anschaulich das Prinzip, den materiell Bessergestellten auch einen deutlich höheren Anteil an den Kriegslasten aufzubürden.«63

Aly zeigt, dass die soziale Egalisierung einerseits und die brutale »Arisierung« andererseits miteinander korrespondierten und in welchem Ausmaß das Eigentum der europäischen Juden zugunsten der deutschen Mehrheitsbevölkerung verstaatlicht wurde. Die Vernichtungspolitik einerseits und die sozialpolitischen Initiativen andererseits waren keine Gegensätze, sondern ineinander verwoben. »Auf Kosten der Volkswirtschaften sämtlicher besetzter und abhängiger Länder, der Arbeitskraft von Millionen Zwangsarbeitern, des arisierten Eigentums der ermordeten Juden und des Hungertodes von Millionen Menschen, namentlich in der Sowjetunion, schuf die NS-Führung die Grundlage dafür, die Masse der Deutschen an den materiellen Früchten der weit ausgreifenden Feldzüge unmittelbar teilhaben zu lassen.«64 So ordnet sich der Nationalsozialismus in eine Linie mit anderen sozialistisch-totalitären Systemen ein. »In den Methoden unterschiedlich, so nicht selten zulasten Dritter, zählt die soziale Aufwärtsmobilisierung der Massen zum Kernbestand der politischen Ideen des 20. Jahrhunderts. Der nationale Sozialismus der NSDAP gehört in dieses Kontinuum.«65

In welchem Zusammenhang stehen Alys Thesen zu denen der vorliegenden Arbeit? In meinem Buch wird belegt, dass linke, sozialistische Elemente in Hitlers Denken eine viel größere Rolle spielten, als man dies bis dahin wahrhaben wollte. Hitlers Rassentheorien standen nicht im Zentrum meiner Untersuchung, da es zu seinen rassenpolitischen Vorstellungen schon zahlreiche verlässliche Arbeiten gab. Aly verdeutlicht, wie Rassenideologie und sozialrevolutionäre Ziele Hitlers ineinander verwoben waren. Als ich Alys Buch las, fand ich eine hohe Übereinstimmung zwischen dem Gedankensystem Hitlers, wie es in vorliegendem Buch rekonstruiert wird66, mit der sozialen Realität des Dritten Reiches, wie er sie beschreibt.

Die Thesen von Aly blieben indes nicht unwidersprochen. Teilweise wurde bestritten, dass sich die Lage der Arbeiterschaft im Dritten Reich tatsächlich verbessert habe. Hachtmann etwa argumentiert in seiner Rezension von Alys Buch, dass sowohl die nominellen Bruttolöhne und – stärker noch – die Nettoverdienste noch 1943 deutlich unter dem Niveau von 1929 gelegen hätten.67 Vor allem wurde bezweifelt, dass die tatsächlichen Änderungen in der sozialen Struktur Deutschlands so stark waren, wie von Aly behauptet. Weitere Forschungen werden zeigen müssen, ob das Ausmaß sozialer Veränderungen und Umverteilungen bei Aly überzeichnet wurde oder nicht.

Nicht selten wurden in der Debatte über Alys Buch Dinge kritisiert, die er gar nicht behauptet hatte, so wenn etwa darauf hingewiesen wurde, dass es im Dritten Reich weiterhin Klassen und soziale Gegensätze gab. Hachtmann wendet sich sowohl gegen Alys These von der »Gefälligkeitsdiktatur« wie auch gegen die alte (beispielsweise von Hans Mommsen) vertretene Sichtweise, wonach die Volksgemeinschaft in erster Linie ein Propaganda-Produkt gewesen sei und lediglich demagogische Qualität besessen habe. Die traditionellen Eliten, so Hachtmann, »wollten sich nicht nivellieren lassen« und niemand im NS-Regime habe daran gedacht, »etwa die Wirtschafts- und Wissenschaftseliten mit breiten Arbeitnehmerschichten in einer gesichtslosen Masse aufgehen zu lassen«.68 Hachtmann wendet sich damit gegen eine Deutung, die weder von Aly noch von mir oder anderen Autoren vertreten wurde.

Was Hachtmann schreibt, entspricht vielmehr genau dem, was ich im vorliegenden Buch als Hitlers soziale Zielsetzungen herausgearbeitet habe, nämlich dass die Gesellschaft (ohne die Klassen abzuschaffen) »sozial durchlässig sein [sollte] nach dem Motto ›Freie Bahn dem Tüchtigen‹«. Dabei habe sich die Gesellschaft des NS-Staates von anderen hochindustrialisierten Gesellschaften durch die »strikte Abriegelung gegenüber ›Minderrassigen‹« unterschieden.69 Ich sehe in dieser Hinsicht weder einen Widerspruch zu den – von Hachtmann kritisierten – Thesen Alys noch zu meinen Forschungsergebnissen über Hitlers Weltanschauung.

Unverständlich ist beispielsweise auch folgende Kritik von Frank Bajohr und Michael Wildt: »Entgegen einem von Götz Aly vertretenen Ansatz, sozialistische Egalität sei das Kennzeichen der ›Volksgemeinschaft‹ gewesen, war die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, deren propagandistisches Bild die Überwindung der Klassenschranken und völkische Einheit in den Mittelpunkt stellte, von neuen Ungleichheiten strukturiert, gingen mit der Inklusion der ›Volksgenossen‹ nicht zuletzt massive Prozesse der Ausgrenzung einher.«70 Nichts von dem hatte Aly geleugnet, sodass die Postulierung eines Gegensatzes unverständlich ist.

Auch das extrem negative Urteil von Winfried Süß führte Selbstverständlichkeiten an, die in Wahrheit Konsens und damit ungeeignet als Einwurf gegen Alys Thesen sind: »… die nationalsozialistische Sozialpolitik folgte nicht der sozialstaatlichen Grundbewegung umfassender Inklusion, sondern war gerade durch die scharfe Spannung zwischen sozialer Inklusion und bis in die Lebensvernichtung reichende Exklusion gezeichnet.«71Und wenn Süß schreibt, dass sich »Hitlers Volksstaat« »fundamental vom universalistischen Sozialstaat der Weimarer Republik«72 unterschied, dann würde Aly gewiss nicht widersprechen.

Wie leider oft in der zeitgeschichtlichen Forschung spielten auch in der Debatte um Alys Thesen politische Meinungen eine Rolle. Aly betonte beispielsweise, die NS-Führung habe den Grundsatz: »Starke Schultern sollen viel tragen, schwache weniger« »effizienter als jede sozialdemokratische Regierung der Nachkriegszeit« umgesetzt. Von sozialdemokratisch orientierten Historikern wurde dies als Provokation empfunden. Wehler etwa monierte, bei Aly finde sich »als eine durchlaufende Linie eine eigentümliche Kritik am Sozialstaat«. Dagegen argumentiert Wehler, er halte »den Sozialstaat – die Zähmung eines naturwüchsigen Privatkapitalismus – für die größte Leistung der politischen Kultur Europas im vergangenen Jahrhundert.«73 Auch Hachtmann kritisierte, Aly wolle den »aktuellen ›Rückbau‹ des Sozialstaats mit historischen ›Argumenten‹ unterfüttern und dem Neoliberalismus eine weitere Bresche schlagen«.74

Ich halte solche politischen Argumente und Glaubensbekenntnisse – gleichgültig aus welcher Richtung – im Zusammenhang einer historischen Debatte für hinderlich, denn sie informieren uns über die persönlichen politischen Meinungen der Diskutanten, nicht jedoch darüber, »wie es eigentlich gewesen« ist (Leopold von Ranke). Doch genau darüber sollte der Streit gehen – und nicht über die politischen Glaubensbekenntnisse der Forscher.75

»Volksgemeinschaft« – Mythos, Verheißung, Realität?

Die aktuelle Forschung über den Nationalsozialismus ist sich – bei allen Differenzen – weitgehend in dem Befund einig, dass sich der Schwerpunkt des Forschungsinteresses von den Themen Terror und Widerstand zu anderen Fragestellungen verlagert hat. »Today«, konstatierte Peter Fritzsche 2009, »the dominant interpretation has shifted in the opposite direction, stressing the overall legitimacy of the Nazi revolution«.76 Die ältere Literatur, resümierte 2011 Ian Kershaw, »tat sich oft schwer damit, die Popularität des Regimes in den Dreißigerjahren zu akzeptieren und die Gründe dieser Popularität zu verstehen, die Begeisterungsbereitschaft, die Euphorie, das Gefühl des Aufbruchs, die Zukunftserwartung und das persönliche Engagement jener Millionen, denen die Jahre 1933 bis 1939 als ›gute Zeiten‹ erschienen.« Dabei sei wohl kaum zu bestreiten, dass die utopische Vision des Nationalsozialismus für die Popularität und den Erfolg des Regimes bis zur Mitte des Krieges ausschlaggebend gewesen sei.77

Eine Sichtweise, die vorwiegend nach den Ursachen der Attraktivität des Nationalsozialismus fragt, statt sich nur auf die Elemente von Repression und Widerstand zu fokussieren, hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker durchgesetzt. Ulrich Herbert stellte 2011 fest: »Nicht mehr die Frage nach dem Ausmaß der Repression gegenüber der deutschen Bevölkerung steht im Vordergrund, sondern die Frage, warum das Regime, vor allem in der Zeit von etwa 1936 bis 1943, von einer so breiten Zustimmung getragen wurde.«78

Wie wichtig diese Fragestellung ist und dass es nicht weiterführt, einseitig nur die Elemente der Repression in den Vordergrund zu stellen, belegen viele Einzelstudien. Beispielsweise kam Jürgen Falter 2016 im Ergebnis empirischer Forschungen zur Mitgliedschaft der NSDAP zu dem Befund, dass es zwar Druck gab, aber niemand gezwungen war, sich der NSDAP anzuschließen. »So unterschiedlich die Motive waren, der Partei beizutreten, erfolgte der Beitritt so gut wie immer aufgrund einer individuellen Entscheidung.«79

Das vorliegende Buch will einen Beitrag leisten, diese Attraktivität und Massenwirksamkeit des Nationalsozialismus besser zu verstehen, indem die sozialen Zielsetzungen und revolutionären Motive in Hitlers Weltanschauung in den Blick genommen werden. In Kapitel III.4 (»Die Bedeutung des Begriffs ›Volksgemeinschaft‹ in Hitlers Weltanschauung«) wird auf die zentrale Bedeutung dieses Begriffes in seinem Denken und für die Massenwirksamkeit des Nationalsozialismus hingewiesen.

Ian Kershaw konstatierte 2011 eine »Allgegenwart des Konzepts ›Volksgemeinschaft‹ in der gegenwärtigen Diskussion über das Dritte Reich«, wobei er zwischen drei »Anwendungsfällen« differenziert. »Volksgemeinschaft« werde erstens zur Charakterisierung veränderter gesellschaftlicher Machtverhältnisse verwendet, zweitens als Begriff für »affektive Integration«, wobei die mobilisierende Kraft der Vision einer besseren Gesellschaft betont wird; und drittens zur Beschreibung von Exklusion und Inklusion als prägende Merkmale der nationalsozialistischen Gesellschaft.80

Bajohr und Wildt wiesen in ihrem 2009 erschienenen und bereits zitierten Band »Volksgemeinschaft. Neue Forschungen zur Gesellschaft des Nationalsozialismus« darauf hin, »dass die Vision einer ›Volksgemeinschaft‹ enorm mobilisierende Kräfte besaß, nicht nur als Motor für die Wahlkampferfolge der Nationalsozialisten vor 1933, sondern auch und vor allem in der Zeit nach der Machtübernahme«.81

Detlef Schmiechen-Ackermann beschreibt zwei »Extrempositionen« in der Forschungsdebatte: »War sie [die Volksgemeinschaft] tatsächlich nichts anderes als eine inhaltsleere ›Mogelpackung‹, ein vom Regime gebetsmühlenartig, aber weitgehend erfolglos beschworener Mythos ohne substanzielle Relevanz? Oder stellten die während der nationalsozialistischen Herrschaft zu beobachtenden Haltungen und Überzeugungen der Menschen, ihre Handlungspraxen im diktatorischen Alltag im Ansatz tatsächlich so etwas wie eine mentale oder gar ›soziale Revolution‹ dar?«

So wie viele andere Autoren plädiert Schmiechen-Ackermann für eine Synthese zwischen diesen beiden Positionen. Der klassische Ansatz, wonach die »Volksgemeinschaft« lediglich eine inhaltsleere Propagandaparole gewesen sei, aber auch die These von der sozialen Revolution des Nationalsozialismus werden gleichermaßen abgelehnt. Eine Mittelposition zwischen diesen beiden als »Extrempositionen« beschriebenen Ansätzen »würde auf die These einer zwar vorauseilend in den Köpfen der Menschen antizipierten, aber in der gesellschaftlichen Wirklichkeit faktisch kaum eingelösten Vision von Gemeinschaftlichkeit hinauslaufen«.82

Norbert Götz vertritt einen ähnlichen Ansatz, wenn er betont, die verbreitete Sichtweise, nach der sich die Volksgemeinschaft als ein »schlichter Mythos« oder eine bloße »Verheißung« des Nationalsozialismus abtun lasse, greife ebenso kurz wie diejenige, die in der Volksgemeinschaft eine soziale Realität des Dritten Reiches zu erkennen vermeine.83 Der Interpretationsansatz der »Volksgemeinschaft« habe auf jeden Fall »den Vorteil, dass er die historischen Akteure in ihrem Selbstverständnis ernst nimmt und dadurch der Falle einer hermetischen Argumentation mit auf der Hand liegendem Fazit« entgehe.84

Für Hitler selbst habe der Begriff zentrale Bedeutung gehabt. Es sei »eines der Lieblingswörter von Adolf Hitler« gewesen, das er in seiner Propaganda exzessiv verwendete.85 Schon in »Mein Kampf« habe es eine wichtige Rolle gespielt, aber »in Hitlers Denken als Reichskanzler und Führer erlangte die Figur der Volksgemeinschaft gegenüber ihrem Status in ›Mein Kampf‹ eine noch größere Bedeutung«.86 Götz differenziert, aus politischer Sicht sei die Volksgemeinschaft zwar ein Mythos und eine »Verheißung« der NS-Propaganda gewesen. Aus historiografischer – insbesondere konstruktivistischer – Perspektive greife eine derartige Einschätzung jedoch zu kurz. Die wissenschaftliche Analyse des Nationalsozialismus könne »über die diesem eigentümliche Begriffsverwendung nicht ohne Substanzverlust hinwegsehen. Die begriffsgeschichtliche Untersuchung zeigt zudem, dass die Volksgemeinschaftsrhetorik des Nationalsozialismus dessen politische Praxis keineswegs konterkarierte, sondern durchaus von dieser eingelöst wurde.«87 Der Begriff Volksgemeinschaft bezeichnete, so Götz, »eine attraktive und wirkungsmächtige soziale Idee«.88

Dem pflichtete Rolf Pohl bei, der konstatierte, »Volksgemeinschaft« sei ein Schlüsselbegriff des Nationalsozialismus und es sei falsch, hier nur von einem »gesellschaftspolitischen Fassadencharakter« zu sprechen. Vielmehr habe die »Volksgemeinschaft« mit ihren partiellen (symbolischen und realen) Umsetzungen, vor allem jedoch mit ihren Verheißungen einer goldenen Zukunft »zu den wichtigsten Instrumenten der emotionalen Bindung der Volksgenossinnen und Volksgenossen an das auf Zustimmung und Konsens zielende NS-Herrschaftssystem« gehört.89

Riccardo Bavaj bezeichnet die »Volksgemeinschaft« als Experiment. Der Nationalsozialismus habe als »politischer Modernismus etwas sozialtechnologisch Neues versucht«.90 Den tatsächlichen sozialstrukturellen Veränderungen seien zwar enge Grenzen gesetzt gewesen, was auch mit den Erfordernissen von Aufrüstung, Kriegsvorbereitung und Kriegswirtschaft zusammenhänge. Man dürfe jedoch nicht nur auf die »sozialstatistischen Datensätze« schauen, sondern müsse auch die erfahrungsgeschichtliche Perspektive berücksichtigen. Und hier stelle man fest, dass im Dritten Reich, die letzten Kriegsjahre ausgenommen, über weite Strecken tatsächlich ein »Volkgemeinschaft«-Bewusstsein vorhanden war. »Dieses Bewusstsein, das mit einem ›Gefühl sozialer Gleichheit‹ und einem Glauben an soziale Aufstiegschancen einherging, hatte durchaus reale Folgen, weil er zur gesellschaftlichen Akzeptanz der NS-Herrschaft beitrug.«91

Obwohl also die Bedeutung des Begriffes »Volksgemeinschaft« nach wie vor kontrovers diskutiert wird, ist dem 2012 von Schmiechen-Ackermann formulierten Befund zuzustimmen: »Alle Interpretationsansätze, die die Wirkungsmächtigkeit und mindestens zeitweilige Integrationskraft des Phänomens ›Volksgemeinschaft‹ völlig ausblenden, werden keine Plausibilität mehr gewinnen können.«92 Der Begriff »Volksgemeinschaft« zeigt, dass Hitlers Weltanschauung einerseits und die Massenwirksamkeit des Nationalsozialismus andererseits in einer engen Beziehung zueinander standen – was eine der Thesen des vorliegenden Buches ist. Dies arbeitete Frank-Lothar Kroll 2013 heraus. Der Begriff »Volksgemeinschaft« sei von Beginn an »ein zentrales, vielleicht gar das zentrale Leitmotiv« in Hitlers politischem Koordinatensystem gewesen.93 Mit diesem Begriff habe sich der Nationalsozialismus »deutlich von der Epoche der Vorherrschaft des Bürgertums« distanziert, unterstreicht Kroll, der sich dabei auf meine Forschungsergebnisse bezieht.

Konstitutive Elemente in Hitlers Weltanschauung seien die »Gewährung gleicher Aufstiegschancen für Angehörige aller Volksschichten, die Beseitigung standesspezifischer Privilegien bei beruflichen Stellenbesetzungen, die Verbesserung der Lebens- und Wohnungsverhältnisse der Arbeiterschaft sowie eine Erhöhung der Urlaubszeiten und der Altersversorgung für die sozial Schwächeren« gewesen – insbesondere im Rahmen der neu zu gestaltenden Nachkriegsordnung der Zukunft.94 Dies alles bezeichne einen »spezifischen Aspekt nationalsozialistischer Modernität, den zu leugnen nur einer im hohen Maße ideologisch prädisponierten Scheuklappenforschung erlaubt sein mag«, wie Kroll kritisch gegen Hans Mommsen gerichtet feststellt.95

Das »Volksgemeinschaft«-Konzept Hitlers spielte jedoch nicht nur eine zentrale Rolle bei der Integration der Arbeiterschaft im »Dritten Reich«, sondern bereits in der Aufstiegsphase des Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, wie Kroll betont: »Nicht Rassismus und Antisemitismus, nicht der hegemonial-imperialistische Wunsch nach ›Lebensraum‹ oder gar das rückwärtsgewandte Pseudoidyll einer sich aus ›Blut und Boden‹ speisenden Agrarwelt, nicht der Antibolschewismus, der Antiliberalismus oder ein sozialdarwinistisch geprägtes Kampfprinzip bestimmten die öffentliche Selbst- und Fremdwahrnehmung Hitlers und seiner Anhänger bis weit in die 1930er-Jahre hinein. Als maßgeblich galt vielmehr die programmatische Vision eines Nationalen Sozialismus, der alle deutschen ›Volksgenossen‹ zu einer festen, unauflöslichen Schicksalsgemeinschaft zusammenschloss.«96

Dies entspricht der Sichtweise, wie sie im vorliegenden Buch entwickelt wurde. Die These von Hans Mommsen dagegen, »Volksgemeinschaft« sei nicht mehr als ein »Mythos« gewesen und man solle im analytischen Kontext auf den Begriff verzichten97, entspricht inzwischen ebenso wenig dem Stand der Forschung wie Hans-Ulrich Wehlers Diktum, wonach sich das »Propagandaklischee von der Gleichheit aller Volksgenossen in der neudeutschen ›Leistungsgemeinschaft‹ … bei näherem Hinsehen sogleich als Chimäre« entpuppe.98 Aus der unbestreitbaren Tatsache, dass es auch innerhalb der nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft« keine Gleichheit gab, zu folgern, diese sei nur ein Trugbild oder eine Chimäre gewesen, greift – wie die oben referierten Forschungsergebnisse bestätigen – zu kurz.

Die Forschung ist inzwischen über diese Sichtweise von Mommsen und Wehler hinweggegangen. In den vergangenen zehn Jahren wurde »Volksgemeinschaft« zu einem bedeutsamen Forschungskonzept. Martina Steber und Bernhard Gotto stellten 2014 fest: »Kein anderer Begriff hat die Debatte über die Gesellschaftsgeschichte während der NS-Diktatur in den vergangenen Jahren so sehr angetrieben wie ›Volksgemeinschaft‹.«99 Und sie konnten zu Recht konstatieren, dass »die prinzipielle Berechtigung und Nützlichkeit des Zugriffs […] kaum noch in Abrede gestellt« werde. »Längst geht es nicht mehr darum, tatsächliche oder vermeintliche Propagandaversprechen sozialer Egalität oder höheren Lebensstandards als Täuschung zu entlarven, indem man sie mit sozialstatistisch unterfütterten Befunden über Ungleichheit und Versorgungsdefizite kontrastiert […] Auch die Verengung des Begriffs auf sozialpsychologische Effekte von Gemeinschaftsinszenierungen oder demonstrativer sozialer Aufwertung fällt hinter den Stand der Diskussion zurück.«100

Moritz Föllmer resümierte 2014, in der früheren sozialhistorischen Forschung sei es darum gegangen, den Slogan der Volksgemeinschaft unter Verweis auf fortbestehende Klassenunterschiede und uneingelöste Konsumversprechen als Mythos zu entlarven. »Inzwischen hat sich die Lage grundlegend verändert, denn die Volksgemeinschaft bezeichnet eine Art konzeptionelles Dach, unter dem sich diejenigen Historikerinnen und Historiker versammeln, die ein hohes Maß an Zustimmung und Partizipation am ›Dritten Reich‹ betonen.«101

Wie modern war der Nationalsozialismus?

Bereits in den 60er-Jahren wiesen Ralf Dahrendorf und David Schoenbaum auf die Modernisierungswirkungen des Nationalsozialismus hin102 – und beeinflussten damit die Nationalsozialismus-Forschung und auch Hitler-Biografien, wie etwa die von Joachim Fest. Neu an meinem Buch war daher nicht die These, dass der Nationalsozialismus modernisierend wirkte, sondern der Nachweis, dass dies – anders als von Dahrendorf angenommen – nicht entgegen den Intentionen Hitlers erfolgte, sondern mit seinen Zielen korrespondierte.

Dies blieb nicht unwidersprochen. Bereits 1990 sprach Hans Mommsen von einer »vorgetäuschten Modernisierung«, wobei er nicht nur dezidiert den Thesen von Michael Prinz und mir widersprach, sondern teilweise auch den Auffassungen von Dahrendorf.103 Die Unterdrückung der gewerkschaftlichen Organisationen und die Unterbindung aktiver politischer Partizipation der Bevölkerung im Dritten Reich sprechen aus Mommsens Sicht gegen die Modernisierungsthese. Etwas platt wirkt sein Diktum: »Wenn man von Modernisierung im Dritten Reich sprechen will, so sind die perversen Anwendungen medizinischer Theorien wie die mit technischen Mitteln herbeigeführte Massenvernichtung deren spezifische Form.«104

Was Hitler anbelangt, so meint Mommsen, es habe »keine unverwechselbare und inhaltliche Zielsetzung des Nationalsozialismus gegeben […] Der Flickenteppich der nationalsozialistischen Weltanschauung war geborgt, diente primär der propagandistischen Mobilisierung und besaß rein destruktiven Charakter.«105 Solche – nicht belegten – Behauptungen resultieren letztlich daraus, dass sich Historiker wie Mommsen einfach nicht der Mühe unterzogen, Hitlers Vorstellungen genauer zu untersuchen. Ja, teilweise lehnten Historiker eine solche Beschäftigung mit Hitlers Gedankenwelt und Zielsetzung sogar dezidiert ab. Dies ist für die Geschichtswissenschaft sehr ungewöhnlich, da es ansonsten zu deren Fragestellungen gehört, sich mit der Denkweise und dem Weltbild von zentralen Figuren in der Geschichte zu befassen.

Norbert Frei setzte sich bereits 1993 in einem Beitrag zum Thema »Wie modern war der Nationalsozialismus?« kritisch mit Historikern auseinander, die die modernisierende Funktion des Nationalsozialismus betonten. Die Frage nach der »Modernität« des Nationalsozialismus erlebe innerhalb der deutschen Zeitgeschichtsschreibung ein »frappierendes, ja irritierendes Comeback«, so Frei. Seine Kritik richtete sich gleichermaßen gegen die von Götz Aly und von mir vertretenen Sichtweisen. Beide Ansätze seien bei allen Unterschieden in mancher Hinsicht vergleichbar, denn: »In beiden Varianten findet Entkontextualisierung statt, wird die komplexe historische Wirklichkeit des Nationalsozialismus dekonstruiert.«106

Frei merkt an: »Die Frage nach der persönlichen ›Modernität‹ Hitlers lag der früheren, an Dahrendorf und Schoenbaum anknüpfenden sozialgeschichtlichen NS-Forschung recht fern. Der Hauptgrund dafür dürfte in der einfachen Überlegung zu sehen sein, dass die angestrengte Beschäftigung mit den persönlichen Wünschen und Vorlieben des Diktators, wie Zitelmann sie nunmehr propagiert, zur sachgerechten Analyse erfolgter oder ausgebliebener Modernisierungsprozesse wenig beizutragen vermag.«107 Um zu zeigen, wie polemisch die Debatte geführt wurde, in der auch die einfachsten Regeln der Logik missachtet wurden, lohnt es sich, diese beiden Sätze einmal näher zu analysieren: Frei verweist zunächst richtig darauf, dass sich Dahrendorf und Schoenbaum nicht eingehend mit den Zielen Hitlers und der Nationalsozialisten befasst hatten, sondern sich für die objektiven Wirkungen der nationalsozialistischen Politik interessierten. Da Dahrendorf und Schoenbaum jedoch argumentierten, die objektiv modernisierende Funktion des Nationalsozialismus habe im Widerspruch zu den Zielen und Absichten der Nationalsozialisten gestanden, war es folgerichtig, sich in der nächste Stufe eben genau damit zu befassen, um festzustellen, ob wirklich das Gegenteil des Intendierten bewirkt wurde.

Dass man sich nicht mit den Zielen der Nationalsozialisten auseinandersetzen kann, ohne sich insbesondere auch mit den Vorstellungen und der Gedankenwelt Hitlers zu befassen, liegt auf der Hand. Wenn Frei von einer »angestrengten Beschäftigung mit den persönlichen Wünschen und Vorlieben des Diktators« spricht, die ich »propagiere«, und man entkleidet diese Formulierung einmal der Polemik, dann wird von ihm eine intensive Beschäftigung mit den Zielen und der Gedankenwelt Hitlers kritisiert. Dass eine solche intensive Beschäftigung notwendig ist, um Aussagen darüber zu treffen, was die Ziele der Nationalsozialisten seien, kann jedoch ernsthaft nicht bestritten werden. Wie kann man behaupten, bestimmte objektive Entwicklungen hätten den eigentlichen Zielsetzungen widersprochen, wenn man diese Zielsetzungen nicht analysiert?

Zur Begründung argumentiert Frei, eine solche Beschäftigung mit Hitlers Zielen vermöge »wenig« zur Klärung der Analyse tatsächlich erfolgter oder ausgebliebener Modernisierungsprozesse beizutragen. Ich möchte dem zustimmen und dies sogar noch zuspitzen: Natürlich kann eine Analyse der Ziele und der Gedankenwelt Hitlers nichts zur Klärung der Frage beitragen, ob der Nationalsozialismus tatsächlich modernisierend gewirkt habe. Aber darum ging es auch in meiner Arbeit gar nicht. Denn dass der Nationalsozialismus objektiv modernisierend gewirkt hatte, war eine – seit Dahrendorf und Schoenbaum – in der Forschung verbreitete These, die inzwischen sogar noch weitere Bestätigung durch neuere Forschungen erfahren hat (und die, wie ich weiter unten zeigen werde, auch von Frei heute nicht mehr bestritten wird). Da diese These jedoch bis zum Erscheinen meines Buches stets mit dem Zusatz formuliert wurde, die objektiv modernisierenden Wirkungen seien das Gegenteil dessen gewesen, was Hitler und der Nationalsozialismus intendiert hätten, war die »angestrengte Beschäftigung« mit diesem Thema ein Forschungsdesiderat – was auch von der Mehrheit der Rezensenten meines Buches genauso gesehen wurde.

Eine ablehnende Haltung gegenüber der These, der Nationalsozialismus habe – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – einen Modernisierungsschub ausgelöst, nahm Hans-Ulrich Wehler in seiner »Deutschen Gesellschaftsgeschichte 1914 – 1949« ein. »Von einer direkten Modernisierungspolitik als Folge nationalsozialistischer Intentionen«, argumentierte er dort, »kann man daher genauso wenig sprechen wie von einer gelungenen ›sozialen Revolution‹ […] An objektivierbaren Modernisierungseffekten aus eigener Kraft bleibt wenig übrig.«108

Vermutlich ist Wehlers Skepsis Ausfluss einer politisierten Geschichtsschreibung, die den Begriff »Modernisierung« normativ im Sinne eines positiv zu bewertenden gesellschaftlichen Fortschritts verwendet. Wehler erklärt: »Das Urteil über alle Dimensionen der Modernisierung ist unvermeidbar normativ aufgeladen109 …« Warum dies »unvermeidbar« sein soll, bleibt schleierhaft – ich selbst habe den Begriff »modern« nie normativ verwendet.110 Wehler kann zwar modernisierende Wirkungen des Dritten Reiches nicht vollständig leugnen, meint aber, die Aufstiegsmobilität sei »nicht als zielstrebig geplante Modernisierungsmaßnahme« zustande gekommen.111 Etwas nebulös formuliert er: »Kann daher nicht auch, wird man daher fragen dürfen [sic!], die Vorbereitung und Durchführung eines Vernichtungskrieges, die Modellierung eines arischen Herrenrassenreiches Impulse mit einer modernisierenden Wirkung auslösen, die als solche nicht geplant waren, aber nach dem Scheitern aller Vorhaben und um einen entsetzlichen Preis den Überlebenden und neuen Generationen zugute kommen?«112

Auch bei Wehler ist zu beobachten, dass er sich gegen Ansichten wendet, die von keinem ernsthaften Historiker vertreten wurden: »Nie ging es dem Regime bei seiner Gesellschaftspolitik um jene Chancengerechtigkeit, die der demokratische Verfassungs- und Sozialstaat als normative Vorgabe unterstützt.«113 Das versteht sich von selbst, und es wäre in der Tat absurd, so etwas zu behaupten.114 Dadurch wird jedoch die These nicht falsch, dass es Hitler und den Nationalsozialisten darum ging, innerhalb der »Volksgemeinschaft« soziale Mobilität und Aufstiegschancen für Arbeiter zu verbessern.

Die Belege, die Wehler dagegen anführt, sind nicht überzeugend: »Blickt man auf die konkreten Ergebnisse der häufig überschätzten Sozialpolitik, sieht man, dass die Weimarer Republik 1929 neun Prozent des Sozialproduktes, das NS-Regime 1939 aber nur sechs Prozent ausgab.«115 Dass ein Staat in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit (1929 waren 1,9 Mio. Menschen arbeitslos) mehr für Sozialleistungen ausgibt als in Zeiten der Vollbeschäftigung (1939 waren 119 000 arbeitslos), ist ein schwacher Einwand gegen die – wie Wehler formuliert – »häufig überschätzte« Sozialpolitik im Dritten Reich.

Auch Mommsen unterschätzte noch 2010 die tatsächlichen Wirkungen der nationalsozialistischen Sozialpolitik, wie sie inzwischen von der Forschung herausgearbeitet wurden, als er formulierte: »Die Aufhebung des Gegensatzes von Kapital und Arbeit beschränkte sich auf öffentliche Gesten wie die Teilnahme der Unternehmer an den Aufmärschen zum 1. Mai und auf geringfügige soziale Korrekturen wie die Einführung von Obergrenzen für Dividenden, die kosmetischen Programme ›Kraft durch Freude‹ und ›Schönheit der Arbeit‹ und die Teilnahme auch der Oberklasse an den Eintopfessen und der Winterhilfe.«116

Wehlers und Mommsens Sicht entspricht nicht dem Stand der heutigen Forschung. Norbert Frei, der sich, wie gezeigt, 1993 dezidiert kritisch mit meinen Thesen auseinandergesetzt hatte117, dürfte den heute weitgehend herrschenden Konsens in der Forschung formulieren, wenn er in seiner Gesamtdarstellung des Dritten Reiches schreibt: »Die Sozialpolitik des konsolidierten NS-Regimes war nicht einfach bloß reaktionär oder rhetorisch und sie war auch mehr als ein genau kalkuliertes Mittel zum Zweck der totalitären Manipulation. Mochten die Anfänge der sozialpolitischen Aktivität der DAF […] machtpolitisch motiviert gewesen sein, so entwickelte sich daraus doch eine substanzielle und in Teilen sogar fortschrittliche Sozialpolitik.« So sei beispielsweise die Tatsache, dass der Urlaub, der in der NS-Zeit von durchschnittlich drei auf sechs bis zwölf Tage anstieg, »sogar im internationalen Vergleich eine Errungenschaft«.118 Und einer der bemerkenswertesten Erfolge nationalsozialistischer Sozial- und Gesellschaftspolitik habe in der »Verbreitung des Gefühls sozialer Gleichheit« bestanden.119

Weder der Aufstieg der NSDAP noch die rasche Entfaltung und breite Anerkennung der NS-Herrschaft könne vorwiegend mit der Anwendung totalitärer Manipulationstechniken erklärt werden, betont Frei in Abgrenzung zu einer früher vertretenen Sichtweise. Zwar hätten solche Manipulationstechniken eine Rolle gespielt, »ausschlaggebend aber war, dass es dem Regime, wie vorher der ›Bewegung‹, gelang, die Bedürfnisse und Sehnsüchte weiter Schichten überzeugend anzusprechen, zu seiner Sache zu erklären und wenigstens zum Teil auch zu befriedigen. Darin lag die Modernität des NS-Staates; daraus erklärt sich seine lang anhaltende Fähigkeit, die Massen zu mobilisieren und ihre Loyalität zu erhalten.« Viele einfache Menschen, Bauern, Arbeiter, Angestellte, entwickelten in den Jahren seit 1933 zum ersten Mal das Gefühl, politisch ernst genommen und verstanden zu werden, so Frei. »Wann in der deutschen Geschichte war dem Volk so viel laute, demonstrative Aufmerksamkeit und soziale Betreuung zuteil geworden?«120

All dem, was Frei hier schreibt, stimme ich zu; seine Analyse bestätigt meine Sichtweise viel mehr, als dass sie im Widerspruch dazu stünde. Zwar lehnt Frei es ab, von einer »Revolution« zu sprechen, weil die Klassenstrukturen nicht grundlegend verändert worden seien.121 Aber er spricht sich in seinem Buch nun dezidiert dagegen aus, die Modernisierung nur als »unbeabsichtigte oder gar dysfunktionale Nebenwirkungen einer im Grund reaktionären, atavistischen Politik« zu verstehen. Vielmehr seien sie »Vorboten des Versuchs, das Projekt der Moderne in der spezifischen Variante einer völkischen Ordnung zu vollenden.«122 Diese in der Forschung inzwischen weithin unumstrittenen Befunde belegen, dass es durchaus eine Entsprechung gab zwischen den in meinem Buch analysierten sozialpolitischen Vorstellungen Hitlers und der Wirklichkeit des Dritten Reiches. Zugleich bleibt es aber richtig, dass viele Vorstellungen Hitlers – wie ich wiederholt in diesem Buch betone – nur in Ansätzen verwirklicht wurden und eher Orientierungsmaßstab und Zukunftsvision waren.

In Anlehnung an Henry A. Turner123 wurde lange Zeit in der Forschung die Ansicht vertreten, Hitlers Ziel sei die Realisierung einer antimodernen Agrarutopie gewesen. Diese Deutung fand vor Erscheinen meines Buches Eingang in zahlreiche Darstellungen über Hitler und den Nationalsozialismus. Turners These wurde jedoch in Abschnitt V der vorliegenden Arbeit (»Hitler – ein Gegner der modernen Industriegesellschaft?«) mit einer Vielzahl von Belegen widerlegt. Stattdessen habe ich nachgewiesen, dass Hitler ein Anhänger der modernen Industriegesellschaft war und die USA in dieser Hinsicht bewunderte. Zudem weise ich in diesem Abschnitt nach, dass Hitler den »Lebensraum im Osten« nicht, wie bis dahin immer wieder behauptet, als Experimentierfeld einer Agrarutopie sah, sondern als Rohstoffquelle und Absatzmarkt.124

Selbst Wehler, der im Grundsätzlichen meine Deutung Hitlers scharf ablehnt, stimmt in einigen Punkten mit meinen Forschungsergebnissen überein, indem er die bis zum Erscheinen meines Buches vorherrschende – und von mir widerlegte – These kritisiert, »dass Hitler – und mit ihm der Nationalsozialismus – einer rückwärts gewandten, an vorindustriellen, ja vorkapitalistischen Vorstellungen orientierten, geradezu archaischen Utopie verpflichtet gewesen sei«. Dagegen wendet er ein: »Vielmehr wollte er das Rad der Geschichte wirtschaftspolitisch keineswegs in eine romantisierte Agrarwelt zurückdrehen, sondern Deutschland in ein hochindustrielles Land verwandeln, das sogar das Vorbild der USA übertreffen sollte.«125 Und der »Lebensraum« – auch hier schließt sich Wehler meiner Sicht an – galt »keineswegs, wie oft irreführend behauptet worden ist, im Sinne einer rückwärtsgewandten Agrarutopie nur als Synonym für ein neues Siedlungsgebiet deutscher Wehrbauern«, sondern zu der »Vorstellung vom ›Lebensraum‹ gehörten an erster Stelle die unermesslichen industriellen und agrarischen Ressourcen und Rohstofflager sowie die Absatzchancen auf diesem neuen riesigen Binnenmarkt«.126

Hat die jüngere Forschung die Thesen meines Buches über die Modernität der Vorstellungen Hitlers insgesamt eher aufgenommen oder verworfen? Die Antwort ist nicht eindeutig. Einerseits: Die Quellen, die ich für Hitlers Technikbegeisterung anführte, für seine wirtschaftlich begründeten »Lebensraum«-Vorstellungen oder für seine Bewunderung der amerikanischen Industriegesellschaft, waren so eindeutig, dass viele Autoren dem folgten und in ihren Studien immer wieder auf die entsprechenden Belege in meinem Buch hinwiesen. Andererseits scheuten sie sich dann häufig doch, die Konsequenz zu ziehen und Hitler und dem Nationalsozialismus Modernität zu bescheinigen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?

Wolfgang Königs Studie über die nationalsozialistische Konsumgesellschaft und die sogenannten »Volksprodukte« (Volkswagen, Volksempfänger usw.) verdeutlicht dies exemplarisch. Einerseits folgt er den Befunden des vorliegenden Buches (auf das auch immer wieder in den Anmerkungen Bezug genommen wird), wenn es um Hitlers Technikenthusiasmus ging.127 Andererseits wendet er sich gegen die Modernisierungs-Begrifflichkeit, wobei er sehr deutlich analysiert, woher das Unbehagen vieler Historiker kommt, Hitler als modern zu bezeichnen. König spricht von einem »ethischen Problem«: »In den Sozialwissenschaften wurde Modernisierung als analytischer Begriff eingeführt, in der Öffentlichkeit war Moderne aber bereits politisch-moralisch besetzt. Moderne stand für das unvollendete Projekt der Aufklärung; es diente dem linken und liberalen Spektrum als Feldzeichen, um sich gegen konservativen Traditionalismus zu positionieren […] Die enge Verbindung von Deskriptivem und Normativem […] in den Begriffen ›Modernisierung‹ und ›Moderne‹ musste in Bezug auf den Nationalsozialismus zu Irritationen führen.«128

Peter Fritzsche setzte sich 1996 mit meinen Thesen auseinander. Einerseits weist er Kritik zurück, die meine Forschungsergebnisse über Hitlers Intentionen mit dem Argument zurückweist, dass auch im Dritten Reich weiter Klassen existierten oder die Sozialleistungen zu gering gewesen seien. »To claim therefore, that Nazi Germany remained divided by class or that social welfare provisions were inadequate, as critics do, does not invalidate Zitelmann’s central point about the Nazi leadership’s conceptualization of itself.«129 In der Tat: Eine Analyse der Ziele, der Intentionen, der Weltanschauung Hitlers kann nicht durch den Hinweis widerlegt werden, dass diese Zielsetzungen in der sozialen Realität des Dritten Reiches nicht oder nicht vollständig umgesetzt worden seien. Es handelt sich einfach um zwei verschiedene Ebenen der Argumentation und der Analyse, nämlich einmal um die Analyse von Intentionen bzw. Zielsetzungen und einmal um die Untersuchung realer wirtschaftlicher und sozialer Änderungen. Auch ohne eingehende Analyse ist evident – und darauf weise ich in vorliegendem Buch an vielen Stellen explizit hin –, dass Hitlers soziale und wirtschaftspolitische Zielvorstellungen in den Jahren 1933 bis 1945 nur teilweise realisiert wurden. Dafür gab es viele Gründe. Einer davon war die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit, ein anderer die Rücksichtnahme auf Gruppen, deren Unterstützung gerade im Krieg wichtig war.

Zutreffend ist auch, wenn Fritzsche darauf hinweist, dass ich den Modernisierungsbegriff nicht normativ verwende und nicht davon überzeugt bin, dass Modernität und Liberalismus untrennbar miteinander verbunden seien: »Moreover, their [Prinz und Zitelmann] model of modernization excludes the political attributes – enhanced participation of freethinking individuals in the public sphere – with which it has always been associated. Indeed, Zitelmann deliberately severs social and economic progress from political liberalism. By rejecting normative approaches, he claims to encourage a more ›value-free‹ discussion of modernization, a process he sees taking place both in totalitarian and liberal regimes. The tag of illiberalism, in other words, should not disqualify a candidate for the title of ›modernizer‹.«130 Dies beschreibt zutreffend meine Position.

Fritzsche steht sowohl der von mir wie auch der von Götz Aly vertretenen Position nicht unkritisch gegenüber. Er meint, dass wir Mittel und Ziele verwechselten, da die Sozialpolitik für Hitler nur ein Mittel zur Realisierung seiner rassischen Ziele gewesen sei131. Dennoch räumt er ein, dass ich einen entscheidenden Aspekt herausgearbeitet habe, der von der bisherigen Forschung nicht beachtet wurde: »Even so, Zitelmann and Prinz have identified a crucial aspect of National Socialism that the historiographical emphasis on Nazi propaganda, Nazi terror, and Nazi genocide had missed: the degree to which the Nazis were committed to renovating German society. Although the Hitler regime cannot be adequately described as merely a German version of Beveridge’s England or Roosevelt’s America, the Nazis operated in the subjunctive tense, experimenting, reordering, reconstructing, and it is this spirit of renovation that qualifies National Socialism as modern.«132

Mark Roseman setzte sich ebenfalls 1996 mit meinen Auffassungen auseinander. Er stimmt – wie viele andere Autoren – einerseits meinen empirischen Befunden über Hitlers Denken zu, wenn er schreibt: »Zitelmann has undoubtedly surprised us with the degree to which Hitler was a child of the modern age …« Und: »The real meat of the controversy and the real value of recent work is that it has irrevocably demonstrated that the Nazis subjectively and objectively operated on the terrain of industrial society. Agrarian pipedreams existed only on the peripheries of Nazi thought. Nazi social policy often embodied innovative responses to problems of industrial society, responses that sometimes paralleled, sometimes preceded analogous efforts in other advanced industrial nations and which in any case often proved themselves consistent with the smooth functioning of that society. Nazi policy was not dysfunctional.«133

Andererseits kritisierte Roseman meine Auffassungen mit dem Argument, dass die nationalsozialistische Volksgemeinschaft mit ihrer rassischen Begründung einen Bruch mit den fundamentalen Werten westlicher Gesellschaften bedeute, vor allem mit Blick auf die Beziehungen zwischen dem Individuum und dem Kollektiv.134 »But it is equally clear that Nazi goals cannot be seen as largely analogous with those of other western nations.«135 Dies habe ich allerdings auch nie behauptet. Hier zeigt sich wieder, dass letztlich die normativen Implikationen eines Modernisierungsbegriffs, der die westliche liberale Gesellschaft als Maßstab nimmt, zu der Kontroverse führen.

Klaus Hildebrand, der die Auffassung vertritt, es sei Hitlers Ziel gewesen, mit den Mitteln der Moderne in eine vor- bzw. antimoderne Utopie zu steuern136, sieht den Streit um die Modernität des Nationalsozialismus als