Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

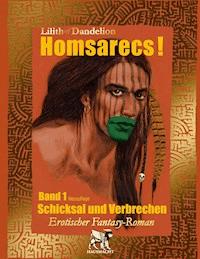

Band 1 der Serie "de Luxe/BDSM" -- Iván, 19 Jahre alt, langweilt sich in der kleinen spießigen Rechtsrepublik im Osten Deutschlands. Er interessiert sich brennend für die rebellischen und unbezwingbaren Homsarecs, der Inbegriff von Freiheit, Sex und Lebenslust. Sie sind pansexuelle Mutanten, schön, schnell, heiß wie Fiebernde, und sie haben scharfe Zähne. Sie fallen auch mit einer Kugel im Kopf nicht in Ohnmacht und schlafen kaum. Sie leben nach eigenen Gesetzen. Iván traut sich in ihr Haus und wird verwöhnt. Und plötzlich ist Iván mittendrin im Konflikt. Sein Vater, ein Regimegegner, sieht nur einen Ausweg: Ein Homsarec soll nun seine schützende Hand über Iván halten! Auf einmal ist dieser aber auch mit dem Rätsel ihres frühen Todes konfrontiert. Er forscht nach den Ursachen ihres kurzen Lebens. Kein Wunder, dass er so auch die Aufmerksamkeit ihres Todfeindes auf sich zieht, der auf die Zerstörung der Homsarec-Kultur aus ist. Er will diesem Volk zu Leibe rücken, und Iván soll unwissentlich das Werkzeug der Zerstörung werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 875

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lilith Dandelion

HOMSARECS!

Schicksal & Verbrechen

oder

Der Wilden große

Not & wunderbare Errettung

Eine gar erbauliche & moralische Geschichte

von der Wandlung eines gefürchteten

Stammes von grausamen Barbaren

zu einem Volk von Weisen.

Zu Genuß & Belehrung

meiner Leser

über 18

erzählt von einem,

der ihnen in die Hände fiel,

Iván Potozki oder Quanah von den Füchsen,

der weiß, daß er nicht imstande ist, seine Geschichte

literarisch perfekt vorzutragen & der sie

auf Wunsch seiner wilden Familie

nach bestem Wissen &

Können aufschrieb.

MMXVII

1 Kommandantin der Palastwache

Abbildungsverzeichnis

Kommandantin der Palastwache

Iván erzählt uns die Geschichte

Iváns Vater

Iváns Meister

Isatais Zwilling

Ainu kennt sich in der Szene aus

Ainus Vater

„Karl ist tot. Ich bin Josefine.”

„Wenn du nicht brav bist, kommst du in die Kammer.”

Der Hüter der Archive

Der Fuchs in der Falle

Iváns Schulfreundin

...als weilte seine Seele in einem tiefen Abgrund

„Ich will doch noch was vom Leben haben”

„Hunger und Durst brannt in meynem Gewaid”

Karatai unbemalt

Trotzige Serva

Ein britischer Leibwächter

Besuch aus Sibirien

Der Kronprinz der Gerechtigkeitspartei

Hoffnung von Millionen

Ein Sotoportego

Die Leibwachen des Bekar-Königs

Aufgebrezelt für einen Staatsbesuch

Der Innenminister

Der König der Bekar

Der Himmelswanderer

Kirli und Sinteska

Ainu als Heildiener

Sukent im Frühnebel

Der Stammbaum einiger Homsarecs

Inhalt

Ich seh etwas, was ihr nicht seht

Meine wilde Familie

Ein Sturz aus großer Höhe

Der Nachtschwalben-Club

Alles zum Kotzen

Das Recht zu reisen

Purgatorium

Ursachenforschung

Hinter Panzerglas

Beifall von der falschen Seite

Wir sehen uns in Petschur

Im Kerker des Deutschen Ritterordens

Suche nach der Wahrheit

Die beste Tarnung

Grenzgänger

Ein Krieger droht seinen Kampf zu verlieren

Blick zurück in den Abgrund

Ein Opfergang

Was auf den Tisch kommt, wird gegessen

Das Männerreich

Die Kriegserklärung

Holt sie aus den Häusern!

Auch über Ungerechte müssen Gerechte richten

Noch ein König stürzt

Ein Feind ist ein Schatz, gefunden im eigenen Haus

Nachwort

Anhang

2 Iván erzählt uns die Geschichte

1. Ich seh etwas, was ihr nicht seht

Einen ganz komischen Traum hatte ich in der Nacht, als alle diese Veränderungen losgingen. Mir war so, als würde ich das Radio hören, das ich gerade erst zu bauen anfing. Ja, ein Radio, mit dem man mehr als die staatlichen Sender hören kann, muß ich mir schon selber bauen, das gibt es nicht zu kaufen! Manche wissen nicht mal, daß es Radio gibt, das nicht aus der Wand kommt. Aber ich weiß, daß es einen Sender gibt, auf dem man ganz wundervolle Musik hören kann, die es sonst nirgends gibt. Ich habe das immer gewußt, woher — keine Ahnung! Und daß es der Sender der Verfemten ist, der Homsarecs! Derer, mit denen wir keinen Kontakt haben dürfen, die wir fürchten, die wir meiden, die wir umgehen und von denen zu träumen ich nicht aufhören kann. Man glaubt immer zu träumen, wenn sie einem über den Weg laufen.

Manche nennen sie auch die „Wilden“. Wir haben strikte Order, nur mit dem Bus zur Schule zu fahren. Die Straßenseite zu wechseln. Ihnen nicht in die Augen zu sehen. Uns unauffällig zu kleiden. Wir Jungen müssen kurze Haarschnitte tragen, die Mädchen Zöpfe.

Aber in der vorigen Nacht träumte ich, ich sei in einer seltsamen Stadt, wo es keine richtigen Straßen gab, sondern nur Kanäle mit einem milchigen grünen Wasser, das aussah wie die Jadeohrringe meiner Tante Elena.

Auf den Straßen, die an den Kanälen entlangliefen oder im Dunkel von Hauseingängen verschwanden, gingen Homsarecs, stolze Leute. Es waren viele! Und sie waren bunt angezogen. Manche waren fast nackt, andere trugen eine Art von langem Hemd oder auch nur ein Tuch, das die Hüften freiließ und von einem Gürtel gehalten wurde. Auch die Männer trugen Schmuck, vor allem Ohrringe, aber auch Halsketten und viele Armreifen. Ihre Haare waren lang, oh, so lang! Als hätten sie die ein Leben lang nie geschnitten. Und sie waren zu fantastischen Frisuren gebunden, geflochten, gesteckt oder einfach offen, mit Perlen oder Federn verziert. Sie hatten Tätowierungen mit Tierfiguren, eine auf der Brust, eine auf der Hinterbacke. Sie trugen auch schwarze Streifen im Gesicht oder einen großen roten Fleck auf Kinn und Mund, das war wohl eine Bemalung, keine Tätowierung. Sie hatten Bogen und Pfeile bei sich, Speere oder Wurfbeile.

Jeden Tag wurde es uns wieder eingetrichtert: Sie sind gefährlich! Sie verschleppen junge Menschen, die ihnen auffallen! Und wer weiß, was sie mit ihnen machen, Mißbrauch ist noch das Harmloseste. Und am gefährlichsten waren sie, so sagte man uns, wenn sie im Gesicht bemalt waren.

So etwas hatte ich allerdings noch nicht zu sehen bekommen. Unser Staat würde sicher auch gern verbieten, von ihnen zu träumen — wenn sie wüßten, wie man das erreichen kann. Sie tauchen ja ständig auf, worüber sich die einen ärgern, und die anderen starren sie an und wünschen sich, auch so zu sein, bis einen eine Kopfnuß des Lehrers erwischt. Dabei bin ich in der obersten Klasse und fast 19 Jahre alt!

Ich geh nicht mehr zum Frisör. Großer Skandal! Alle hacken auf mir herum. Ich dürfe auf keinen Fall auffallen! Ich pfeif drauf. Aber der Erlaß, der in allen Volkshäusern aushängt, läßt mir keine Wahl. Morgen müssen meine Haare ab. Mir graut schon davor. Seit bald einem Jahr drücke ich mich vor dem Haarschneider. Zugegeben, schön ist der ausgewachsene Schnitt nicht, aber Längenrekord meiner Schule.

„Der deutsche Knabe, der deutsche Jüngling zeigt sich gepflegt.“

Man wollte einfach nur, daß niemand aus der Reihe tanzt, denke ich. Und angeblich wurden wir mit langen Haaren begehrenswert für die Homsarecs.

Und ich bau mir ein Radio aus einem Bausatz vom Schwarzmarkt. Geld hatte ich, weil ich meine Jahreskarte für den Bus verkauft habe. Auch schwarz. Dafür laufe ich mir die Hacken ab. Bargeld bekomme ich ja nicht. Eigentlich sollen wir den Bus nehmen — schon aus Sicherheitsgründen. Meine Essenskarte kann ich aber nicht verkaufen, denn die ist mit dem Schülerausweis verbunden.

Es gibt einen Piratensender, das weiß ich.

Aber den zu hören ist ja noch kein Kontakt! Dadurch wissen sie ja noch nichts von mir.

Ich erinnerte mich an verbotenes Radiohören vor sehr, sehr langer Zeit. Ich muß noch sehr klein gewesen sein, es war, bevor mein Vater für lange Zeit verschwand. Dann kam er wieder, resigniert und irgendwie geduckt, und als ich zwölf war, verschwand er noch einmal für mehrere Monate. Er sah danach sogar anders aus, sie hatten ihm die Nase gebrochen. Nach seiner Rückkehr organisierte er ein illegales Radio. Es zu hören geschah unter großer Angst und Heimlichkeit. Papa und Tante Elena hörten Nachrichten, wenn Mama nicht zu Hause war.

Mir aber war es vor allem um Musik zu tun, wirkliche Musik, Rockmusik, die einem durch die Knochen zittert, nicht diese dünnblütigen Verlautbarungen der zugelassenen Bands. Lange konnten wir das Radio nicht behalten, jemand verpfiff uns und Papa ging noch einmal in den Knast.

Ja, nun haben wir wieder eins. Und ich bekam den Sender herein! Nachrichten — aber danach würde es bestimmt Musik geben.

„Hoshvenudos cares Tohörers entra cultura un estra cultura al programma in Lingo Real, de Lingo del Kung. Datem Novosti internationali: Novos waterporten de Lagunas de Sukent sun fa proben suxessfol, promes dat dux al grote fiesta de invisning.“

Aber wie sollte ich das verstehen, was da gesagt wurde?

Keine Chance. Keine Möglichkeit, mehr zu erfahren, und wenn ich auch einen von ihnen auf der Straße gefragt hätte. Sie lachen nur und schweigen.

Im Korridor schlug eine Tür zu, jemand war in die Wohnung gekommen, ich hatte den Schlüssel nicht gehört. Ich sprang auf, fing gerade noch den Stuhl im Kippen, riß mir die Ohrhörer raus und warf das Radio und die Strippen in den Schuhkarton vor meinem Bett, gab dem Karton einen kleinen Tritt, und er verschwand unter dem Bett. Dann setzte ich mich rasch, und als Tante Elena eintrat, begrüßte ich sie erleichtert. Denn ihr muß ich nichts vormachen.

Tante Elena ist eigentlich eine gute Nachbarin, sie hat auf mich aufgepaßt, seit ich klein war. Heute kocht sie wieder für uns. Meiner Mutter ist nach der Arbeit noch bei einer Parteiversammlung. Ihr ist es nicht recht, daß Tante Elena für uns kocht; mein Vater hat Tante Elena aber darum gebeten. Schon komisch.

Sie brachte einen Korb Gemüse in die Küche und begann, es zu waschen. Eigentlich war es hoffnungslos altmodisch, selber zu kochen. Wozu gab es überall staatliche Kantinen?

Sie fing an, Lauch in kleine Stücke zu schneiden. Ich sah ihr zu. Sie schob mir ein Brettchen und ein Messer hin und die Möhren. Statt die zu schneiden, spielte ich mit ihnen.

„Iván, hast du Hunger?“

Ja, den hatte ich praktisch immer. Die Speisen in den Kantinen machten mich nicht satt.

„Dann hilf.“

Ich schnitt — wohl wissend, daß sie ovale Stücke bevorzugte — kreisrunde Rädchen aus den Möhren und erfreute mich daran, daß sie wegrollten. Sie sah mich tadelnd an, sagte aber nichts.

„Tante Elena“, probierte ich eine Ablenkung, „hast du heute wieder Homsarecs gesehen?“

„Um die sollst du dich nicht kümmern, Iván!“

„Hast du?“

Sie hielt inne und sah mir gerade in die Augen. „Ja. Und wenn?“

Unter unserem Fenster marschierte die Rottengruppe unseres Häuserblocks vorbei. Sie sangen irgend ein schwachsinniges Lied. Ich schaute runter. Meine Schwester marschierte in der Mädelgruppe hinter den Jungen. Die blöde Kuh.

„Haben die Rotten schon Interesse an dir geäußert?“ fragte Tante Elena.

„Nein, und ich würde auch nicht gehen.“

„Brav.“

„Mama will, daß ich mich bewerbe.“

„Das könnte ihr so passen. Was sagt dein Papa?“

„Der ist total dagegen.“

„Gut so.“

Unser Volkshaus war ein einfaches Mietshaus am Rande der Stadt. Verputzt und grau gestrichen, sechs Stockwerke mit quadratischen Fenstern, sechs in jeder Reihe, drei Parteien auf jedem Stock, siebzehn Familien, denn eine der Wohnungen in jedem Haus ist zu Gemeinschaftsräumen gemacht worden, ein Saal mit Teeküche, daneben die Schreibstube des Hausvorstands. Die hat ein kleines Fenster zum Treppenhaus bekommen, so kann alles Kommen und Gehen vom Hausvorstand überwacht werden. Auch die Flure sind grau, der Lichtschalter knallt beim Drücken, und das Licht reicht auch bei sehr flottem Schritt nicht für die ganze Treppe. Auf dem Treppenabsatz gibt es einen Schaukasten mit den verdienten Hausbewohnern, die sich durch freiwillige Arbeitseinsätze hervorgetan haben, darunter eine Reihe mit den weniger Eifrigen, eine für alle sichtbare Aufforderung, es den Belobigten gleichzutun, und da in der untersten Reihe, bei denen, die dazu ermahnt werden, bin ich meistens dabei.

Niemand von uns hat ein Zimmer für sich! Vergeudung von Wohnraum. Meine jüngere Schwester, Mina, die Petze, sieht alles, was ich tu. Erzählt alles — nein, nicht etwa meinen Eltern, Papa würde ihr ja den Mund verbieten. Sie läuft damit gleich zur Hausverwaltung und bekommt dafür ein Bonbon aus dem großen Glas. Was für ein Luxus. Ich kann mich kaum noch erinnern, wie die schmecken. Aber ich laufe nicht wegen jedem Furz zum Bergenschein, dem Hausvorsteher. „Schergenbein“ nennt ihn die sarkastische Tante Elena. Es paßt.

Wenn ich von meinem Papa und der Tante Elena nicht so viele ‘Fremd’-wörter gelernt hätte, würde ich im Sender der Homsarecs gar nichts verstehen. Und sogar ganz passabel Russisch hat sie mich gelehrt, aber das weiß Mama nicht. Sie und Papa waren oft abends weg. Zwei Abende die Woche auf politische Schulung, und mich bei Elena gelassen, der ‘guten Seele’. Und die spionierte mir niemals nach. Vielleicht wußte sie auch, daß ich Radio hörte, aber sie sagte nichts. Nicht zu mir, nicht zu anderen.

Tante Elenas kritische Haltung kannte ich weder aus dem Kindergarten, von der Schule oder von meiner Mutter. Allenfalls mein Vater dachte ähnlich. Und sie legte wohl den Grundstein zu meinem späteren Skeptizismus. Wenn ich es ihr heute noch danke, und das trotz der vielen Schwierigkeiten, die es mir einbrachte, dann deshalb, weil sie mich ernst nahm.

Von ihr erfuhr ich auch die Wahrheit über die Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Sie hatte alte Heimfilme mit historischen Aufnahmen, hergestellt vor zwanzig Jahren, die wunderbarerweise noch funktionierten. Mein Papa hätte früher auch solche gedreht, verriet sie mir, und das veranlaßte mich wenige Tage später, bei uns eine Haussuchung zu machen. Darüber gleich mehr.

Natürlich hörte ich diesen Sender wegen der Musik. Und die Ansage der Namen war auch in Lingo Real zu verstehen. Die Bands hießen „Unfall“, das war deutsche Rockmusik mit bestürzenden Texten, „Babuschki Molot“, eine Punkband aus Moskau; „Besoffski Katastrofski“, die beste Punkgruppe dieser Stadt, und „Simsala Drum“, die waren fast reine Percussion, auch gewöhnungsbedürftig.

Aber etwas anderes gab es da noch, eine Musik der Gruppe „Kozodoi“, die mir mit feinen, traurigen Melodien Gänsehaut über den Rücken jagte. Wer solche Musik liebt oder gar schreibt und spielt, kann nicht so schlimm sein.

Zwischendurch findet der staatliche Sender die Frequenz und stört. Mit einem Ton oder mit Verlautbarungen über unsere Volks- und Rechtsgemeinschaft und den unvergleichlichen weisen Schutz, den die Gerechtigkeitspartei über die Menschen deutschen Blutes ausübt.

Aus irgend einem Grund haben sie Angst vor den Homsarecs, sonst hätten sie mit ihnen genauso aufgeräumt wie mit dem Sender, bei dem vor Jahren mein Vater gearbeitet hat. Da war es kein Problem reinzugehen und ihn auszuheben. Und Papa einzubuchten, ihn nach Monaten mit Überwachungsband wieder rauszulassen.

Als er wiederkam, mußte ich ihn erst neu kennenlernen.

Er sprach nicht über seine Haft. Wo war sein Schneid, wo sein lustiger, übermütiger Ton? Nur Sarkasmus und unerklärte Ängste waren ihm geblieben.

Ich ging zwar ins Bett, aber an Schlaf war nicht zu denken. Meine Eltern wollte ich nicht stören; Mina lag im Schlaf des Gerechten. Mit der hätte ich mich auch sicher nicht darüber unterhalten. Mama hatte am Nähgerät gesessen und Mina den Rock verlängert. Sie war so schnell gewachsen, und nun war der Rock der Schuluniform etwas zu kurz geworden. Sie hatte einen Rüffel kassiert. Ausgerechnet Mina die Hundertfünfzigprozentige!

Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen, schließlich war am anderen Tag Schule. Ich hatte mich dann doch mit mir selbst geeinigt, daß ich eine Projektion gesehen hatte.

In jener Nacht wachte ich wieder auf. Und mir fiel dieser kleine, etwas staubige Schrank ein, in dem wir unsere Heimfilme aufbewahrten. Ja, wir nannten sie so, später lernte ich die Bezeichnung ‚Video‘. Ich schlich mich also ins Wohnzimmer, schloß die Tür und räumte das Schränkchen aus. Mein Papa war ja nicht nur von Beruf Fernseh- und Rundfunk-Berichterstatter, sondern er hatte auch einiges privat gefilmt. Sommerurlaub in Svinemünde. Ja, dieses Band zog ich hervor, denn irgendwas war daran komisch, es war nicht bei den anderen, sondern ganz hinten verstaut. Ich legte es ein.

Ich sah eine Szenerie, es mochte Berlin sein. Es war eine breite Straße mit Altbauten auf beiden Seiten. Der Film sprang unvermittelt in eine kurze Kampfszene. Ein bewaffneter Soldat oder Rotten-Angehöriger bedrohte einen Homsarec mit einer Pistole, aber der Homsarec blieb nicht stehen wie jeder vernünftige Mensch, hob auch nicht die Hände, sondern ging weiter auf den Gegner zu. Dieser, in der Hoffnung, seine Drohung werde wirken, wich sogar zurück, aber da stieß der Homsarec einen schrillen Schrei aus. Man sah, wie der Soldat erschrak, vielleicht die Nerven verlor, er drückte ab. Er traf den Angreifer in die Stirn. Der Homsarec aber, dem das Blut über das Gesicht lief, brach keineswegs zusammen, sondern machte einen Sprung auf den Gegner zu. Auch der Kameramann lief nun, und das Bild bestand nur aus schwankenden, zufälligen Aufnahmen der Straße und der Häuser rundum oder auch des Himmels. Der Lauf endete damit, daß der Kameramann aus einer Toreinfahrt filmte. Der Soldat lag auf dem Boden, bewegte sich nicht mehr, und der Homsarec hetzte mit langen Schritten hinter einem anderen Mann her, der anscheinend in den Kampf hatte eingreifen wollen. Dann war er außer Sicht. Mit einem Rückschwenk zu dem Leblosen endete die Aufnahme.

Der Kameramann schien keine Angst zu haben, ganz nah ranzugehen. Hatte gar mein Papa selber diesen Film gedreht?

Ich hatte mir die Aufnahme mehrmals angesehen, denn mir fiel auf: Der verletzte Homsarec bewegte sich nicht nur mit verstärkter Entschlossenheit, sondern mit einer Art überirdischer Schnelligkeit. Ich hatte noch nie einen Menschen so schnell laufen sehen. Offenbar war er in einem Rausch, er fletschte die Zähne. Seine Bewegungen erinnerten an Tiere, an jagende Großkatzen oder dergleichen. Er wurde durch die Verletzung nicht behindert, im Gegenteil, er wurde gefährlicher.

Klar, es ist nicht möglich, die Homsarecs mit einer Waffe in Schach zu halten. Ich verstand. Seltsamerweise fühlte ich trotzdem keine Angst, sondern eher Bewunderung. Angst hatte ich nur davor, ertappt zu werden.

Ein Datum stand auf der Cassette. Etwa zu der Zeit, als er das gedreht hatte, wurde mein Vater wieder verhaftet, und jetzt kam mir der Verdacht, daß dieser Heimfilm damit zu tun hatte. Ich legte den Heimfilm wieder auf seinen Platz. Ich beabsichtigte, ihn noch einmal anzusehen, obwohl es mich Nerven kostete, aber am nächsten Tag war er nicht mehr da.

Anderntags war Mina, meine Schwester wieder zu Hause, zurück von der „Freizeit“ — diese Zeiten waren alles andere als frei — der „Völkischen Jugend“, und dann war es auch Essig mit Radio. Die würde sofort petzen. Also mußte ich mich auf einen geheimen Platz zurückziehen, nämlich auf meinen Baum, und die Nacht wird warm sein.

Hinter dem Haus, in dem meine Familie lebt, gibt es einen Gemeinschaftsgarten, einen Rasen und einen kleinen Spielplatz, einige Bäume, und die sind mein Glück. Wenn auch die Hausverwaltung eifrig dabei ist, alles, was wächst, bis zur Unkenntlichkeit zu beschneiden, so kann man diese Dinge doch noch Bäume nennen. Damit die Kinder nicht davon runterfallen, werden auch die unteren Äste entfernt.

Dennoch habe ich ein Verfahren entwickelt, wie ich auf den Baum raufkomme, ein Seil mit einem Haken hilft mir auf den ersten Metern und wieder runter. Ich wickle es mir um die Mitte, damit es nicht auffällt, wenn ich auf den Hof gehe.

Es ist schon schwer genug, es zu verstecken. Ich fand es auf einem meiner Streifzüge. Es lag unter einem Haufen Papier in der Nähe eines Hauses, das ich ohne jeden Grund bisweilen aufsuchte. Es ist ein schönes Haus. Ich habe mich über die Unordnung gewundert; und bevor mir klar wurde, daß es ein Haus der Homsarecs ist, meinte ich, sicher haben sie einen völlig unfähigen Hauswart, und der würde wohl in kürzester Zeit durch den Stadtrat entlassen werden. Und man würde einen Fähigeren finden, der seine Hammelherde im Griff hat. So wie Schergenbein.

Warum unsere überaus ‚erfolgreiche’ Staatsmacht nicht erfolgreich durchgreifen konnte, das konnten sie uns auch nicht erklären. Sie beschränkten sich auf regelmäßige Drohungen. Kann man sich denn mit Pfeil und Bogen, Lanze und Axt gegen die Rotten des Innenministers zur Wehr setzen? Warum sonst sollten sie die ‚Wilden‘ dulden?

Ich ließ das Seil, das ich natürlich wieder eingerollt hatte, durch meine Hände gleiten. Es war innen fest, drumherum aber merkwürdig weich und schmiegte sich liebevoll um meine Gelenke. Es fühlte sich gut an, sich drin einzuwickeln, mehr, als würde etwas mich schützen, als sei dies ein Angebot, mich fest zu umarmen.

Warum verbot man uns das? Warum war Schergenbein wie ein Derwisch durch den Hof gewirbelt, als wir vor Jahren meine Schwester mit der Wäscheleine an eben diesen Baum gebunden hatten, auf dem ich jetzt saß?

„Laßt sie sofort raus!“ schrie er, „hört auf damit. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee?“ Und er zählte ein paar mir unbekannte Autoren auf, die ich mir sofort zu merken versuchte, weil sie offenbar verboten waren.

Ich machte es mir noch ein wenig bequemer, setzte mich rittlings in die Astgabel und lehnte mich an den Stamm. So konnte ich in den Himmel schauen. Ich betrachtete die Sterne, eine Gruppe nach der anderen. Ich fand den Großen Wagen, den Polarstern und sogar das Reiterlein. Und dann sah ich noch etwas. Ich begriff es erst gar nicht. Man sieht nicht, was man nicht erwartet.

Es war eine Lichterscheinung. Ganz lautlos und still segelte es dahin, mochte wohl vierzig, fünfzig Meter hoch am Himmel schweben. Ein junger Mann. Umgeben von einem milden bläulichen Licht, unbekleidet. Der Gesichtsausdruck war friedlich, die Augen geschlossen, soweit ich das sehen konnte. Ich kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Seine Arme waren über dem Kopf gekreuzt, seine Beine gestreckt; so glitt er über den Himmel, und ich starrte ihm reglos nach, bis er verschwunden war.

Das gibt es nicht! Ich spürte, wie mein Herz stärker schlug. Das war Angst. Ich bin verrückt und habe Halluzinationen.

Schweigen. Um alles in der Welt schweigen. Wenn sie erfahren, was ich gesehen habe, ist es aus mit meinen nächtlichen Ausflügen, dann gibt es ein Signalband um das rechte Handgelenk, und Bergenschein schleppt mich zum Arzt und hat mich ständig auf dem Monitor. Wir hatten schon drei Leute im Haus, die auf diese Weise überwacht wurden; einer davon war mein Vater, den hatten sie schon lange auf dem Kieker, weil er sich unerlaubter Kontakte schuldig gemacht hatte. Vor fünf Jahren war es dann soweit gewesen, das Gericht beschloß seine Überwachung. Natürlich war es auch schlecht für den Ruf des Hausvorstands, wenn zuviele Überwachte in seinem Haus waren, denn das hieß ja, er hatte seine Leute nicht unter Kontrolle gehabt, so daß sie zu unerlaubten Aktivitäten ausgebüxt waren. Hat er gesehen, was ich gesehen habe?

Ich wußte, als ich so auf meinem Baum saß, daß ich mit meinem Papa wohl nicht darüber reden konnte — wenn ich das überhaupt aushielt. Zu groß die Gefahr auch für ihn, daß sie ihn ganz einkassierten; zu groß die Gefahr, daß er mich versprechen ließ, nicht mehr aus der Reihe zu tanzen, um seine Lage nicht noch mehr zu erschweren. Aber mit wem konnte ich über dieses Phänomen reden? War es eine Projektion gewesen, mit technischen Mitteln an den Nachthimmel gezaubert, um uns zu verwirren? Aber wer tat solche Dinge und warum?

Ich mußte irgendwen fragen, sonst brach es mir das Herz.

Aber bis ich eine Antwort hätte, sagte ich mir, das sei eine Laserprojektion gewesen, ein Hologramm. Um die Herrschenden mit ihrem schlichten Weltbild zu verwirren.

Blieb noch die Frage, woher so etwas kam. Ob es denn der allmächtigen Polizei und der Miliz nicht gelang, die Quelle ausfindig zu machen und das Nest auszuheben? Wurden die denn nicht auf diese Erscheinung aufmerksam?

Zehn Minuten mochte ich so gegrübelt haben, da entdeckte ich wieder den bläulichen Schein. Er tauchte da auf, wo ich den ersten aus den Augen verloren hatte. Und da näherte er sich wieder, in derselben Haltung. Sein Gesicht war ruhig, die Augen geschlossen.

Das muß eine Projektion sein. Wie sonst wäre das möglich? Habe ich doch geträumt? Nachdenklich stieg ich von meinem Baum. Ich verstand nicht den Zweck dieser Vorführung und auch nicht, wieso das nicht unterbunden werden konnte. Ich wickelte das Seil sorgfältig auf.

„Was machst du da?“

Ich stand starr.

„Du weißt, daß es verboten ist, auf die Bäume zu klettern?“

Es war schwer, das abzustreiten. Schergenbeins Stimme ließ keine Ausreden zu.

„Wir wollen ja nur Schaden von euch wenden“, wurde er dann versöhnlicher. Dann kam der übliche Schmus von der sowieso schon belasteten Familie, und ob ich denn vorhätte, die anderen alle reinzureißen?

Während er sprach, hielt ich das Seil mit einer Hand hinter meinem Rücken und versuchte ich, mich langsam rückwärts von ihm zu entfernen.

„Ich geh dann mal ins Bett. Gehab’ dich wohl“, sagte ich hastig, als er seinen Satz beendet hatte.

„Moooment! Was hast du da hinter dem Rücken?“

„Nichts“ half nun nicht.

Woher das kam? Gefunden. Wo?

„Bei einem Haus, weiß nicht, wem das gehört.“

„Eine altes Wohnhaus? Verglaste Veranda? Große Blutbuche im Vorgarten?“

Mein ‘Nein’ klang zaghaft und unglaubwürdig.

Er wurde sehr ernst und drehte das aufgerollte Seil in seiner Hand. Das war ja nun beschlagnahmt.

„Du gehst da auf keinen Fall mehr hin“, sagte er, „denk an Peter Lenbach! Der fiel auch auf, und eines Tages hatten sie ihn.“

„Aber Peter...“

„Wir wissen noch nicht, wo er ist, das ist der springende Punkt, man kann ja nicht so auf Verdacht in eines der vielen Häuser...“

Ach. Der Staat hat ein Problem. Sie sind viele.

„Warum steigst du nicht mal einem Mädchen nach wie die anderen aus deiner Klasse?“— Ach ja, das mußte ja kommen.

„Such dir doch mal eine nette Freundin!“

Ja, wie, bitte schön? Ich sollte sie blöd anquatschen, wie die anderen es taten? Das konnte ich nicht. Da wäre mir schon gleich die Lust vergangen. Es mußte eine kommen, die mich einfach nahm, sanft und bestimmt, eine, die ich gewählt hätte, aber stumm, und die mir dann keine Wahl mehr ließ.

Ich wußte nicht, warum es bei mir nur so funktioniert hätte. Ich konnte nicht einfach auf eine zugehen und sie etwas Banales fragen: „Wollen wir zusammen einen Tee trinken?“ Oder die offizielle Anmache: „Gehen wir zusammen in die Schulung heute abend?“ Das hätte alles kaputtgemacht. Das konnte man mit dem blonden Gehopse machen. Mit solchen wie meiner Schwester.

Ich wollte eine Göttin. Solche gab es. Rosa war eine Göttin, Rosa mit dem schlechten Ruf. Man erfuhr aber nie, warum sie den hatte. Und eine Göttin sprach man nicht an. Man wartete, bis sie einen beachtete. Aber dafür konnte ich nichts tun, als mir die Haare wachsen lassen.

AB 5 UHR 45 WIRD ZURÜCKGESCHNITTEN

Das Ministerium für Jugend, Familie und Sexualität ist allgemein als „Jufasex“ bekannt oder als Ministerium für alles, was in dieser Gesellschaft nicht vorkommt. Von diesem war ein Grußtelegramm an alle Schulen ergangen. Lange Haare der Jungen sind bis zum 1. September abzuschneiden. Verfall der Sitten wie im Ausland ist nicht zu dulden.

Das Ultimatum läuft heute Abend ab. Das Flugblatt am Schwarzen Brett der Hausgemeinschaft läßt da keine Zweifel. Hier wird auch wieder darauf hingewiesen, wie der vorbildliche Jugendliche gekleidet sein soll, und das Ministerium hat sich zu poetischem Schwärmen aufgeschwungen:

Die deutsche Jugend setze sich in allen äußeren und inneren Kennzeichen von morallosen Urningen und internationalem Gesindel ab!

Jungen tragen mit Stolz Werkshose oder Latzhose, kragenloses Hemd, gern eine Weste, Arbeitsjacke, Schirmmütze.

Mädchen gehen im Kleid oder Rock; ihr natürlicher Schmuck, das Haar, ist zur einzig erlaubten Krone, dem um das Haupt gelegten Zopf, oder zum Knoten gebunden. Die natürliche Schönheit der Frau muß nicht durch Schminke oder Schmuck gehoben werden. Ihren Liebreiz betont der gerade und offene Blick, das schlichte Gewand.

Die Zeichen des wahren Adels sind die Insignien der Arbeiter oder des Bauernstandes. Und vor allem unterstreicht der vorbildliche Jugendliche die Zusammengehörigkeit mit seiner Klasse durch eine Haartracht, die sich von allen Extremen fernhält.

Heute könnte ich noch zum Haareschneiden gehen. Das ist meine letzte Chance. Wenn ich heute Abend mit der langen Matte ins Haus zurückkomme, wird mich der ‘Verein zur richtigen Lebensführung’ den Ordnungshütern übergeben und mich mit Zwang auf die richtige Linie trimmen.

Die Stimme meines Lehrers schreckte mich auf.

„Potozki!“

„Hier!“

„Warum ist unsere Gesellschaftsform der Gerechtigkeit die Endstufe der gesellschaftlichen Entwicklung?“

„Weil die Menschen noch nicht reif sind für die Anarchie.“

Autsch. Falsche Antwort.

„Ja, was bildest — du — dir — ein??“

Die Worte fielen wie Hammerschläge.

Ja, was bilde ich mir ein? Vielleicht ist das wirklich Einbildung, was ich sehe.

Einen fliegenden Menschen, der auch noch leuchtet... Alles war anders, seit ich das gesehen hatte. Egal, wie das zugehen mochte, selbst, wenn ich es mir eingebildet hatte, denn das sagte mir ja, daß meine Einbildungskraft hundertmal stärker war, als ich es je geglaubt hatte, und auch das veränderte alles.

Ich fing an, meinen Beobachtungen zu mißtrauen, vor allem den Schlußfolgerungen, die ich daraus zog. Alles kann anders sein als es scheint.

Ich sortierte meine Welt neu. Also ins Klo, und die Wände angestarrt.

Jemand rüttelte an der Tür: „He, bist du am Wichsen oder malst du die Wände voll?“ Nun ja, ich hatte die Weisheit des Tages in Stein gemeißelt: „Man darf nicht alles glauben, was stimmt.“

Den Anfang der nächsten Stunde hatte ich auch schon verpaßt. Nachdem ich außerdem den Rüffel dafür kassiert hatte, daß ich ohne Schularbeiten zur Politikstunde gekommen war, nahm ich mein Heft mit der Aufschrift „Iván Potozki, 12a, schiffe versenken“ heraus und versenkte mich und meinen Banknachbarn in diese segensreiche Unterhaltung. Und nach der Schule trieb ich mich in der Stadt herum, so lange es ging. Es wurde wirklich langsam Zeit, nach Hause zurückzukehren. Mein Todesurteil! Ich blieb vor dem Haarschneiderladen stehen und hielt mir die Haare im Nacken fest. Das ging ja noch. Kurz sehen sie bestimmt richtig beknackt aus. Sie waren eigentlich ein ausgewachsener Kurzhaarschnitt, eher ungleichmäßig, aber Längenrekord der Schule. Ich bin stolz drauf.

Nach wenigen Metern fiel mir auf, daß jemand hinter mir herging. Er trug Arbeitskleidung, eine blaue Latzhose und eine Maurerjacke. Dazu eine Schirmmütze. Er schob eine Karre vor sich her, auf der sich ein paar Baumaterialien und Werkzeuge befanden. Das Quietschen des Rades sagte mir, auch wenn ich mich nicht umsah, daß er noch hinter mir war.

Mir gefiel nicht, daß der so hinter mir herlief. Irgendwie starrte er mich immer wieder an. Ich drehte mich eben doch hier und da mal um. Er kam mir auch bekannt vor, ich hatte ihn schon gesehen, aber ich erinnerte mich nicht, wo und wann. Ich kann mir doch nicht alle Gesichter in meiner Umgebung merken.

Ich war so mit ihm beschäftigt, daß ich nicht darauf achtete, wohin ich ging. Ich folgte einfach meiner Nase und erkannte, daß ich wieder einmal meine Lieblingsstraßen entlang ging, die mit den hohen Bäumen, die weniger ordentlichen, die mit den großen Villen. Und hier stand ich auch wieder vor dem Haus, bei dem ich das Seil gefunden hatte.

Offenbar wurde weiter entrümpelt und renoviert; und hier bog auch der Mann mit der Karre ein. Ich war ihm also vorausgelaufen, er mußte sowieso hierher. Er hatte mich sehr wohl bemerkt, und war da nicht ein ganz kleines Zwinkern? Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, und drehte bei. Am Ende dieser Straße kamen nur noch Gärten, dort gab es kein Ziel für mich; ich marschierte also zur Stadt zurück.

Hundert Meter weiter hörte ich aber schon wieder das Quietschen der Schubkarre. Offenbar hatte er seine Fracht abgeladen und folgte mir von neuem. Da half nur eine Kantine. Hier konnte ich essen und ihn zwingen, mich aus den Augen zu verlieren; denn die ganze Zeit vor dem Eingang zu warten würde ihm zu auffällig sein.

Ich marschierte mit flottem Schritt zur Kreuzung zurück, überquerte die Straße, trat an den Tresen, zog meinen Schülerausweis, ließ das Essen im Lesegerät abbuchen und nahm ein Speisebrett mit dem ‘Vollkostmahl Nr. 4’ entgegen, das am heutigen Tag auf der Karte stand, eins der sieben ernährungswissenschaftlich ausgewogenen Essen aus der staatlichen Lebensmittelherstellung ‘Volkstafel’, tiefgekühlt und dann aufgetaut und heißgemacht im Schwingungsofen.

Die Mütter müssen nicht mehr kochen. Sehr fortschrittlich. Die Speisen sind sorgfältig zusammengestellt, wenig Brennwert, viel Eiweiß aus Soja, großer Anteil von Laststoffen, umweltfreundlich angebaut von ‘Landkorn’ und schmecken scheiße. Sie sind so eingestellt, daß man nicht zunimmt; aber was macht einer, der nicht mehr abnehmen sollte? Für ein dünnes Hähnchen wie mich sind sie nicht das Richtige. Wenn nicht Tante Elena tagsüber für mich mitkochen würde, könnte mich die Rettung vor Schwäche vom Pflaster kratzen. Der Staat lädt unsere Essenskarte jeden Monat mit 30 warmen Mahlzeiten auf. Dafür haben sie uns vermittels der Chipkarte überall auf dem Schirm.

Ich war doch so hungrig gewesen, aber jetzt verging mir der Appetit, vor allem, wenn ich an das Ultimatum dachte. Außerdem fiel mir ein, daß ich jetzt eine Spur hinterlassen hatte, indem ich meine Karte einlesen ließ. Das kam bei Bergenschein an, und ich würde Auskunft geben müssen, was ich eigentlich in dieser Gegend zu suchen hatte.

Ich aß noch nicht einmal ein Viertel von dem Zeug, dann ließ ich es liegen. Ich nahm dann noch einen Tee, heimische Kräuter, natürlich aus kontrolliertem Anbau, eine eher muffige Mischung, besser als nichts.

Auch die Kantinenfrau konnte sich nicht verkneifen, mich darauf hinzuweisen, daß die Haarschneider um sechs schließen. Ach, laßt mich doch in Ruhe! Jeder mischt sich in alles ein. Ich hasse es.

Es war viertel vor sechs, als ich die Kantine wieder verließ, und ich hatte das Gefühl, daß alle mich anstarrten. Denn alle wußten von dem Ultimatum des Ministeriums, ich hatte meine Kappe zu Hause vergessen, und meine Haare wehten wie die Mähne eines Rassepferdes im Abendwind.

Was ist denn schon dabei? Es sind doch nur Haare. Die wachsen nach.

Guter Versuch, Iván. Aber dich selbst zu belügen hat noch nie geklappt.

Was ist mit dieser rätselhaften Erscheinung neulich in der Nacht? Ich will es endlich wissen.

Bin ich verrückt? Sowieso. Sie nennen mich Iván den Verrückten. Sohn von Maurice dem Verrückten. Bruder von Marina der Angepaßten. Sohn von Alida der Linientreuen.

SAG MIR ENDLICH, WAS LOS IST

Ich mußte mit einem anderen Verrückten reden, sonst werde ich es noch wirklich. Und ich beschloß, meinen Vater aufzusuchen.

Mein Vater arbeitete in der Schrottverwertung. Das war weit unter seiner Befähigung, er war ein Rundfunkmann gewesen; dies war eine politische Strafversetzung.

Der Platzhund bellte laut, wedelte aber, als ich mich näherte; ich begrüßte ihn mit einem kleinen Hundekuchen aus meiner Latztasche. Dann sah ich meinen Vater. Er machte eine kleine, unauffällige Handbewegung als Begrüßung.

Er nahm den Besuch zum Anlaß, eine Pause zu machen.

Wir setzten uns auf einen besonnten Palettenstapel. Er nahm seinen Helm ab und legte die Arbeitshandschuhe daneben, zog einen Tabaksbeutel aus seiner Jackentasche und drehte sich und mir eine Zigarette. Ich gab uns Feuer, und wir rauchten.

„Es wird früh Herbst“, bemerkte er, „und heute kriegen wir noch Regen.“

Nichts deutete darauf hin, aber meistens hatte er recht mit solchen Ansagen. Unmittelbar ging ich zu meinem Thema.

„Wer sind die Homsarecs, und wo findet man sie?“ fragte ich ihn.

Er schwieg lange.

„Du erwartest, daß ich dir das erkläre?“

Ich dachte, ich hätte wohl lieber den Mund halten sollen, aber er fuhr fort: „Es ist besser für dich, wenn du das nicht weißt.“

„Ich will es nicht besser haben, ich will es wissen.

„Denkst du nicht, dein Vater hat genug gelitten?“

„Kann ich nicht, du redest ja nicht drüber.“

Er lachte. „Du bist ein schlauer Fuchs, Iván. Gut, aber versprich mir, dich von ihnen fernzuhalten, wenn du nicht die größten Probleme in der Schule und im Haus kriegen willst...“

Ich dachte nach, drehte den Satz in sein Gegenteil.

„Das kann ich dir gern versprechen, denn die Schule und der Hauswart sind mir egal.“

Er verschluckte sich, hustete, lachte und sagte, ich sollte wohl Anwalt werden.

„Und?“

„Was: Und?“

„Wer sind sie, Papa?

„Die Homsarecs? Sie sind anders. Sie sind gefährlich — für uns. Für die Gesellschaft. Für die Hausgemeinschaft. Laß die Finger von ihnen.“ Er sagt mir nicht alles!

„Sie halten sich nicht an den Gleichheitsgrundsatz.“

Das konnte wohl kaum der wahre Grund sein.

„Papa, es wird Zeit, daß du dein Kind mit den Tatsachen des Lebens vertraut machst.“

Er lachte, wurde dann wieder ernst.

„Sie sind gewalttätig. Sie locken Jugendliche in ihre Häuser und mißbrauchen sie. Sie halten sich Sklaven. Sie schlagen sie. Es gibt sogar Menschenfresser unter ihnen.“

So ein Gerücht hatte ich auch schon gehört.

„Bleib weg von ihnen!“ schloß er seine Warnung.

„Können sie fliegen?“

Ich spürte, wie ein Schock durch ihn ging. Danke, das war die Antwort.

„Du hast mir nicht zugehört.“

„Habe ich, Papa. Sklavenhalter und Menschenfresser. Können sie fliegen?“

Er hustete.

„Wie kommst du auf die Idee?“

„Entweder habe ich eine Projektion gesehen, eine Lasershow von einem fliegenden Mann, oder ich bin verrückt.“

Er schwieg so lange, daß ich dachte, er wird nicht mehr antworten.

„Du bist nicht verrückt. Und eine Lasershow ist es auch nicht. Aber schweig davon, um Gotteswillen.“

„Pa, du kennst sie, richtig?“

„Ich weiß, was ich wissen muß.“

„Du hast mit ihnen gelebt, oder?“

„Das ist nicht wahr.“

Ich verstand. Oft sagen die Alten im Scherz: „Es ist so lange her, es ist schon nicht mehr wahr“, und hier stimmt der Spruch mal. Sie haben es ihm ausgetrieben, er versucht, damit zu leben.

Warum ist er nicht zu ihnen gegangen? Ist es die Liebe zu meiner Mutter? Schließlich habe ich von ihr noch nie kritische Worte über die politische Führung gehört.

Wahrscheinlich hat sie nicht mitgehen wollen.

3 Iváns Vater

Ich könnte mir denken, daß ihr die zu aufregend sind. Und Mama glaubt schließlich an die herrschende Ideologie. Sie ist mit ganzem Herzen Parteimitglied.

Mir fällt Papas Narbe ein. Eine handtellergroße, flache, nicht sehr auffällige Narbe auf seiner rechten Brustseite. Was war das?

Ich frage ihn. Er schaut mich mit einem tiefen, verwundeten Blick an, bläst den Rauch aus den Lungen, drückt seine Zigarette aus, wühlt sie mit dem Stiefelabsatz in den Sand und schaut mich noch einmal an.

„Eine Tätowierung“, sagt er, „eine Jugendsünde. Ich habe sie wegmachen lassen. Deiner Mutter zuliebe.“

„Und was ist mit dem Heimfilm aus Svinemünde? Der ist aber doch in Berlin gedreht, oder?“

Jetzt wurde er langsam zornig.

„Wie bist du denn auf den gekommen? Lösch ihn!“

„Nix, Papa, der ist großes Kino.“

„Willst du uns alle zugrunde richten? Lösch ihn, um Gotteswillen!“

„Der ist schon weg.“

„Ah, dann hat Mama sich erbarmt. Gut so.“

Er steht auf und setzt den Helm auf. „Ich muß weitermachen.“

Ja. Das muß ich auch.

Ich dachte damals nicht darüber nach, daß er nun auch wieder Schwierigkeiten bekäme, wenn ich Verbotenes tat. Wir wurden immer für einander verantwortlich gemacht, aber ich dachte, sie würden ihn in Ruhe lassen. Das war naiv.

Tatsächlich zogen Wolken auf, aber das veranlaßte mich nicht, nach Hause zu gehen. Statt dessen lenkte mich eine innere Macht in die Straße mit der weißen Villa und der Blutbuche im Garten. Und da war er auch noch, mein Verfolger. Inzwischen hatte er die Jacke abgelegt und schlug den Putz vom unteren Teil der Fassade unterhalb der großen Glasveranda. Der Veranda vorgelagert war eine überdachte Terrasse; hier war das Dach mit Glasscheiben bedeckt, eine Gruppe von Korbstühlen stand um einen kleinen Tisch. Oben auf dem Dach der Veranda kletterte einer völlig nackt herum und reparierte die Dachpappe. Ich sah, daß er eine Tätowierung auf der rechten Brustseite trug, da, wo mein Vater die Narbe hatte, und mir fiel der Kinnladen runter.

Er war dabei! Er war ein Homsarec gewesen und in die normale Gesellschaft zurückgekehrt! Was erzählt er mir da? Gefährlich? Gewalttätig? Er war doch bei bester Gesundheit!

Aber ehe ich noch zu weiteren Schlußfolgerungen kam, fing es zu regnen an. Auf die ersten dicken Tropfen folgte binnen Sekunden ein schwerer Guß. Und ohne nachzudenken, nahm ich den Wink des Mannes wahr: Unters Glasdach! Also sprang ich mit ein paar Schritten zur Terrasse hinauf und erreichte den Wetterschutz, und er folgte mir mit ein paar Sätzen. Der andere, den man verschwommen durch die Scheibe sah, sammelte in aller Ruhe sein Werkzeug ein, legte es in eine Kiste und hob die durch ein offenes Fenster oberhalb des Daches. Er selber machte keine Anstalten, das Dach zu verlassen; er drehte nur die Haare zu einem Knoten, schob irgendwas hinein, damit er hielt — ich sah später, daß es ein Inbusschlüssel war — und blieb seelenruhig auf dem Dach sitzen.

„Er mag den Regen“, sagte mein Verfolger.

Er streckte mir die Hand hin. „Ich bin Isatai. Wie heißt du?“

„Iván“, sagte ich ohne Überlegen und schüttelte ihm die Hand. Wie warm die war!

Einen Nachnamen würde ich ihm nicht nennen; er fragte auch gar nicht danach.

„Das da oben ist Ainu“, stellte er mir den anderen vor.

„Hallo, Iván“, sprach’s vom Dach. Ich hätte nicht gedacht, daß er das gehört hatte.

Eine Sekunde lang blitzte ein Gedanke auf: Sie kennen mich! Es ist kein Zufall, daß ich hier bin! Aber ich verwarf das.

Isatai setzte sich auf einen mit Farbe bekleckerten Gartenstuhl und bot mir einen der Korbsessel an. Zögernd setzte ich mich. Isatai ließ die Träger seiner Latzhose fallen und zog sein Hemd aus. Sehr ungezwungen! Dann streifte er die Träger wieder auf seine Schultern hinauf. In diesem Moment sah ich auch seine Tätowierung: Sie befand sich an just derselben Stelle wie die Narbe meines Vaters. Es war ein fliegender Vogel, ein Reiher oder sowas. Mein Herz schlug heftig. Aber ich nahm mich zusammen. Ich würde Isatai nicht alle meine Fragen stellen. Es gab Antworten. Ich konnte mich gedulden.

Er war recht muskulös; die Hose war ihm zu weit, man sah seine mageren Hüften darin. Ich sah ihn nicht ohne Faszination. Es war die Lockerheit seiner Bewegungen, die ich nur von sehr wenigen Menschen kannte. Wache schwarzbraune Augen, ein schmales Gesicht mit ziemlich mächtigem Unterkiefer. Er nahm die Schirmkappe ab und löste den Knoten, ihm fielen die Haare über Brust und Rücken.

„Durst habe ich“, meldete er, und in den Innenraum hinein rief er: „bring uns Limonade!“

„Ja, o Herr“, kam eine Stimme aus der Tiefe des Raums, und bald darauf erschien ein wunderschönes Mädchen mit nacktem Oberkörper und zurückgekämmten rotbraunen Haaren, die sie in einem Pferdeschwanz trug. Auch auf ihrer Brust sah ich eine Tätowierung. Sie trug eine weiße Schürze, glatt und gestärkt, die ihr bis zu den Knöcheln reichte. Vor Isatai ließ sie sich auf die Knie nieder und reichte ihm ein Glas mit beiden Händen. Dann erhob sie sich wieder und stellte mein Glas mit einer kleinen Verbeugung vor mich hin. Gleich darauf verschwand sie wieder drinnen, von wo es unverschämt gut roch, und ich sah, daß ihr Hinterteil unter der verkreuzt gebundenen Schürze hervorschaute. Diese war also ihr einziges Kleidungsstück. Ich konnte nicht aufhören, hinter ihr herzustarren, beugte mich auch noch etwas zur Seite, um ihr mit dem Blick folgen zu können; dann bemerkte ich, daß Isatai mich fixierte und grinste. „Das ist übrigens meine Frau Tabi“, sagte er.

Vorsichtig wie ich war, hatte ich mich gleich mit dem Rücken zur Straße gesetzt. Die Zeit verging, sicher vermißten sie mich schon.

Isatai machte keinen Versuch, mich ins Haus zu locken.

Es wurde kühler. Ich zog meine Überjacke eng zusammen. Isatai schien dergleichen nicht zu brauchen. Er saß gelöst auf dem Gartenstuhl, inzwischen hatte er auch die Stiefel abgelegt. Er stand auf. „Zeit, nach drinnen zu gehen“, sagte er, „was ist mit dir?“

„War das eine Einladung?“

„Ja, aber niemand ist gezwungen. Das sagt man uns zwar nach, aber das tun wir nicht.“

„Schade“, entfuhr es mir.

Er lächelte schlau.

„Aha. Man ist bange?“

Ich schwieg. Er streckte die Hand in meine Richtung aus. Ich sah sie einen Moment in der Luft verharren, dann ergriff ich sie.

Mich überlief ein Schauer.

„Kann ich euch trauen?“ fragte ich leise.

„Natürlich nicht! Wir sind Homsarecs“, antwortete er sanft.

Seine Hand zog kaum merklich an mir. Ich folgte ein kleines Stück. Er ließ locker. Ich faßte seine Hand fester, da zog er wieder ein klein wenig in Richtung Tür.

Meine Muskeln wurden weich, er spürte es. Wieder kam ein winziger Impuls. Es war ein Spiel, er grinste, ich grinste. Und so bewegte ich mich in winzigen Schritten, immer nur seinem Zug folgend, zur offenen Tür, bis ich im Türrahmen stand; hier zögerte ich.

Ich drehte mich um, schaute auf die Terrasse zurück. Der Regen wollte nicht nachlassen. Ich sah wieder Isatai an.

Er kannte mein Problem.

„Niemand wird dich hier festhalten“, sagte er, „die Tür bleibt offen.“

Nun folgte ich ihm. Der Wintergarten enthielt eine Anzahl grüner Pflanzen, war sonst leer. Von dort betrat man einen großen Raum mit einem Kamin, der ebenfalls ohne Möbel war, an der Wand stapelten sich kleine Tische und dicke Kissen mannshoch. Ich hatte nicht die Zeit, mir den Raum näher anzusehen, denn wir schritten stattdessen durch einen kleineren Raum mit weißen Schränken bis zur Decke, Spülbecken und einem verglasten Schrank, in dem ich Gläser und Becher sah; nur waren sie nicht weiß wie in unserer Hauskantine, sondern bunt.

Von hier kam man in die Küche.

Für die Größe des Hauses schien sie mir gewaltig. In der Mitte überspannte ein kupferner Abzug einen Herd, an dem mindestens vier Personen zugleich arbeiten konnten; jetzt waren es zwei, beide in die gleichen Schürzen gekleidet wie Tabi. Es war so warm, daß es mich nicht mehr wunderte, wenn sie nichts als die Schürze trugen. Es gab da wirkliches Feuer im Herd, etwas, was es in keinem Volkshaus gab. Der eine der Küchenjungen bewegte einen Topf vom Feuer, da schlugen die Flammen durch die Eisenringe. Die am Herd Arbeitenden trugen allerdings Trikothemden mit langen Ärmeln, wohl, um die Arme vor Feuer und Fettspritzern zu schützen. Zusammen mit den nackten Ärschen sah das recht komisch aus. Der eine hatte lange Haare, der andere kurze. Beide trugen kleine goldene Ohrringe. Tabi nahm die Dinge, die sie fertigstellten, entgegen, trug sie auf die Anrichte und brachte ihnen Stapel von Tellern und Schüsseln. Ein überwältigend herrlicher Duft erfüllte den Raum. Neben der Küche gab es einen Vorratsraum. Ein Helfer knetete eine riesige Masse von Hefeteig, und er walkte das Zeug routiniert durch, wischte mit lockerer Hand ein wenig Mehl drüber und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Teigball.

„Wirst du mit uns essen?“ fragte einer der Jungen am Herd.

„Ja, will er“, antwortete Isatai an meiner Stelle.

Oho, das ging ja gut los.

Aber ich verstand ihn richtig, es verlieh der Einladung einfach mehr Nachdruck.

Der Junge rührte einmal in allen Töpfen, deckte sie dann zu und beachtete mich nicht weiter.

Und jetzt sah ich auch, daß noch einer in der Ecke kniete; seine Hände waren mit einem Seil gefesselt. Auch er trug eine Schürze.

Da erkannte ich ihn und er mich. „Peter!“ murmelte ich überrascht, durfte ich seinen Namen überhaupt nennen? Aber ich erkannte ihn, es war Peter Lenbach, der spurlos verschwunden war. Ich war bei ihm ohne nachzudenken, und mein erster Impuls war, sofort das Seil zu lösen.

„Kennst du mich auch?“ — „Klar“, entgegnete er, „ich wußte nur eben nicht, ob du willst, daß ich dich kenne. Du bist Iván Potozki. Ich bin Ashante.“

„Soll ich dich befreien?“ flüsterte ich.

Er lächelte und schüttelte den Kopf.

„Keine Sorge, sie tun mir nichts, es ist... nun, ich werde bestraft, ich habe was anbrennen lassen, es ist schon in Ordnung.“

Er sah viel besser aus als früher, selbst seine Haut war besser, wie das auch zugehen mochte, die Narben von der Akne, an der er früher gelitten hatte, waren auch weg.

„Bist du ihr Gefangener?“ wisperte ich ihm zu, als Isatai sich mit Tabi unterhielt. Er lachte. „Nein. Ich könnte jederzeit gehen.“

„Warst du denn hier die ganze Zeit?“

Er schüttelte den Kopf. Und erzählte mir von der Hauptstadt und daß er dort als Schüler des Arztes Kunkamanito gelebt hatte. Jetzt wollte er aber ein paar Monate in Deutschland sein.

„Zuhause glauben sie, die hätten dich umgebracht“, murmelte ich mit Seitenblick auf Isatai. „Warum sollten sie das tun?“ war seine erstaunte Antwort.

„Ich hörte, sie wären Menschenfresser“, raunte ich, immer leiser werdend.

Er schüttelte mit einem amüsierten Lächeln den Kopf.

„In diesem Haus kommt sowas nicht vor, dafür lege ich die Hand ins Feuer.“

„Nun zeige ich dir das Kaminzimmer“, kündigte Isatai an und steuerte auf eine offene Tür zu. Wir durchquerten einen großen dunklen Flur mit Holztäfelung und Schnitzereien und Stuck an der Decke. Oberhalb der Täfelung waren die Wände in einem grüngoldenen Ockerton gestrichen. Unregelmäßig auf der Vertäfelung und den Wänden verteilt leuchteten goldene Quadrate. Aus einem höheren Stockwerk hing ein Kronleuchter herab. Und darin brannten Kerzen! Nie hatte ich gesehen, daß jemand wirklich seine Räume auf diese Art beleuchtete, außer in alten Filmen. Ich stand und staunte. Die Treppe war mit einem dunkel türkisblauen Teppich belegt. Jedes Möbelstück, auch das Tischchen mit dem altmodischen Telefon, war bemalt.

Ich folgte rasch Isatai, alles andere konnte ich mir später ansehen.

Der Raum, den ich eben schon flüchtig gesehen hatte, besaß zwei Fenster rechts und links vom Kamin, in dem schon ein Feuer brannte. Vor dem Kamin waren zwei weitere Mädchen in Schürzen dabei, die Lacktischchen vom Stapel zu heben und in zwei Reihen aufzustellen und Reihen von Sitzkissen auszulegen.

Auch Peter — Ashante — half nun dabei, was mich beruhigte.

DEM LUXUS ERLEGEN

Mir schwirrte der Kopf von all der Pracht. Rund um den Raum gab es Wandleuchter mit Kerzen. Die Wände waren rot! Wie kühn! Die Tische waren bemalt, keiner nur einfach lackiert, wie ich es kannte, und sie waren rot, türkis, schwarz und golden. Hier sprengte eine Herde Pferde über eine blaue Steppe, da kauerte sich ein Leopard auf einen Felsen; goldene Fledermäuse schwirrten über ein schwarzes Tischchen, Schildkröten paddelten durch Tangwälder, Kraniche zogen in Formation vor einer großen Sonne dahin. Und die Kissen dazu waren in den gleichen Farben gewebt, waren gestreift und mit Zackenlinien und Punktreihen verziert. Auch hier Rot und Gold, Türkis, Oliv, Ocker und Schwarz. Die Sitzkissen auf der einen Seite der Tische waren höher als auf der anderen. Ein Teil der Gäste würde höher sitzen als die ihnen gegenüber.

Isatai ließ die Hüllen fallen.

Ja, das tat er so einfach, wie ich es hier schreibe. Und schon war Ashante da und hob die Hose auf und verschwand damit. Er kam mit einem seidigen Stoff zurück zu Isatai, der mit in die Seite gestemmten Händen darauf wartete, wand ihm einen bunten Gürtel um die Hüften und legte dem Hausherrn diesen Stoff an, indem er ihn mit sanfter Routine zwischen die Beine schob und vorn und hinten durch den Gürtel zog, so daß er wie eine Fahne herabhing, bis zur halben Wade reichte und Hüften und die Außenseite der Beine freiließ. Mit welcher Selbstverständlichkeit er diesen intimen Dienst an sich tun ließ, verschlug mir den Atem.

Es war ein prächtiges Material, schimmerte in zwei verschiedenen Farben, je nach Lichteinfall mal rötlich, mal grün. So gekleidet, ließ Isatai sich auf eins der dicken Kissen sinken. Erwartete er nun auch von mir, daß ich mich auszog? Aber wer sollte meine Sachen aufsammeln? Würde Peter mir dann auch so in den Schritt greifen? Das war mir peinlich!

„Setz dich doch“, forderte Isatai mich auf und zeigte mir einen Platz in der niedrigeren Reihe. Ich zog meine Jacke aus. Ashante nahm sie mir ab und auch meine Schultasche und sagte: „Ich hänge deine Sachen in die Flurgarderobe“, merklich mit Rücksicht darauf, daß ich noch ein bißchen bang und ganz neu war.

Darum behielt ich auch Hosen und Hemd an. Aber arg warm war’s schon.

Ich schielte auf Isatais Tätowierung. Und noch eine zweite hatte ich entdeckt, sie befand sich auf seiner linken Hinterbacke und zeigte einen Wolf oder sowas. Er hatte Ohrringe und einigen weiteren Schmuck an den Handgelenken, Ketten um den Hals und Ringe an den Fingern, die vorher von den Arbeitshandschuhen verdeckt waren. Jetzt kam ein Mädchen und flocht ihm einen Zopf am Hinterkopf und drehte ihn zu einem Knoten, den sie mit einem roten Band umwand. Diesen Dienst bot sie auch mir an. Ich lächelte und ließ sie gewähren.

Und da überlief mich eine Gänsehaut, als sie mir die Haare zum Pferdeschwanz band. Ich fiel in eine Art Wohlstarre, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Ich vergaß alles, mein Zuhause, meine Pflichten, die Schule morgen.

Nun hantierte sie wieder an Isatai herum, und ich sah interessiert zu. Sie malte ihm mit einem feinen Stäbchen eine schwarze Linie auf dem Innenrand des Augenlids — ja, innen! Das hatte ich noch nie gesehen.

Er schloß und öffnete, als sie fertig war, ein paarmal die Augen, da verteilte es sich auf den oberen Lidrand. „Du auch?“ fragte sie. Ich lachte verlegen und schüttelte den Kopf. Isatai schaute mich mit gerollten Augen an: „Sieht wild aus, nicht?“

Stimmt, sieht wild aus. Weiblich wirkte es nicht; als sich das Mädchen eben schon erheben wollte, murmelte ich: „Doch, mach mal.“

Unseren Mädchen untersagte man immer wieder das Schminken. Von uns Jungen war keine Rede, haha, auf die Idee kam keiner.

Es kitzelte, und ich mußte mich konzentrieren, um nicht die Augen zuzukneifen, wie es mich ankam. Dann hatte sie einen Spiegel für mich — und ich... Ja, ich sah in diesem Moment einen neuen Iván, einen mutigen und freien. Ich sah den Iván, der ich schon lange sein wollte.

Und wie sich so der Raum füllte mit Leuten, die zum Teil ihre Kleider ablegten, verlor ich mich im Beobachten. Nicht alle zogen sich aus. Wenn sie bekleidet waren, übertrafen sie einander im Reichtum von Farben und Mustern. Weite Gewänder, Saris, afrikanische Hemdgewänder mit reicher Stickerei am Halsausschnitt; nun sah ich auch, daß die Nackten in der niedrigeren Reihe Platz nahmen. In den erhöhten Reihen mischten sich Kleider und nackte Haut. Auf meiner freien Seite ließ sich eine Frau nieder. Sie schaute mich interessiert an: „Neu bei uns?“

Isatai drehte sich zu ihr. „Nur zu Gast. Das ist Iván. Iván, das ist meine Schwester Rangus, sie ist zu Besuch aus der Hauptstadt.“

Sie trug einen Webstoff in Weinrot, Orangegelb und Grün. Sie mochte ein wenig jünger sein als er. Sie sah ihm, von der Fülligkeit abgesehen, recht ähnlich. Auch sie hatte ein Tattoo, soweit sichtbar, das gleiche wie ihr Bruder. Ich vermutete ein Familienzeichen.

Nun kam auch Ainu, der anscheinend bis eben auf dem Dach gesessen hatte. Er war ein vergnügter Junge in meinem Alter, nicht eigentlich schön, aber überaus anziehend. Er rieb sich mit einem Handtuch trocken, was er wegen der interessanten Gesellschaft offenbar hier drin erledigen mußte. Nun öffnete er seinen Haarknoten. Er hatte lange aschblonde Haare, die verfilzte Zöpfe bildeten. Ich überlegte mir, was in der Hausgemeinschaft los wäre, wenn einer von uns sowas mit seinen Haaren machen wollte.

Die meiste Zeit beobachtete ich nur und schwieg. Zu groß die Furcht, mich zu verplappern. Meine Beobachtungen wollte ich auf keinen Fall zum falschen Zeitpunkt offenbaren. Und ebenso schien mir, daß ich nichts über meinen Vater sagen durfte, bevor ich genug wußte, um ihn nicht zu gefährden.

Ich fragte mich, was mich hier hielt außer der Neugier auf gutes Essen. Oh, ich wußte es. Es war der Hunger auf solche Berührung wie beim Flechten meiner Haare und beim Schminken der Augen.

Nun wurden Schalen, Stäbchen und Löffel verteilt. Kleine Tücher in bunten Farben — das waren offenbar Servietten. Zwischen den Tischreihen war ein Durchgang, und hier zirkulierten die Beschürzten. Batterien von Schälchen standen endlich auf den Tischen. Reis wurde verteilt. Isatai, in lebhafte Gespräche vertieft, wandte sich kurz an mich: „Kannst du mit Stäbchen essen? Ja? Fein. Sonst nimm den Löffel.“

Isatai gegenüber saß jetzt das Mädchen, das uns die Haare gekämmt und die Augen geschminkt hatte, und betrachtete Isatai mit strahlenden Augen. Ihre Haare waren irgendwie strubbelig, aber es schien, daß sie es so wollte, denn bisweilen fuhr sie mit der Hand hinein und verwühlte sie noch mehr. Ihr Name war Kirli. Mit ihr unterhielt er sich lebhaft. Auch sie war offenbar neu in dieser Gesellschaft. Mir fiel wieder einmal auf, wie anders ihre Sprache war. Er korrigierte sich, wenn sie ihn nicht verstand, ersetzte das Fremdwort durch ein deutsches.

Merkwürdig, ich fühlte mich schon jetzt bei ihnen wie zu Hause.

Isatai flirtete jetzt offen mit Kirli, rief aber Tabi dazu und eröffnete ihr unverblümt, er wolle sie als „kleine“ Frau nehmen. Tabi reagierte nicht so, wie ich es erwartete, sondern umarmte Kirli von hinten und rief aus: „Ja? Eyh, geil!“

Ich war völlig verblüfft.

Da es mir peinlich war, diesen Liebesverhandlungen aus der Nähe zuzusehen, vertiefte ich mich in meine kulinarischen Genüsse und nippte auch an dem Wein, der mir hingestellt worden war. Bei uns gab es sowas selten, eher Bier. Papa trank das, ich nicht. Isatai ließ sich Wasser geben und sagte mir, Homsarecs würden Alkohol nicht vertragen, der sei nur für ihre ‚Cro‘-Gäste — also Menschen wie mich.

Rangus erklärte mir die Speisen, indem sie mit den Stäbchen darauf zeigte.

Sie nannte mir Gemüsenamen, die ich nie gehört hatte, und es waren Fleischsorten, die ich nie gegessen hatte. Schwein und Huhn war alles, was ich kannte.

„Wo kriegt ihr das her?“ wollte ich wissen. „Wir haben Plantagen“, deutete Rangus an, „Farmen auf dem Land, da bauen wir Gemüse an und halten Vieh.“ Ich glaubte ihr nicht, denn jeder weiß doch, daß man hier nicht mehr so einfach was pflanzen kann. Bei all den Giften im Boden. Wir bekamen nur Nahrungsmittel aus den staatlichen kontrollierten Anbauflächen, wo die Pflanzen unter Glasdach in sauberen Krautböden wachsen. Fast immer schon verarbeitet. Wer kochte denn noch selber? Nur so Verrückte wie Tante Elena. Aber ich schwieg. Und aß. Ich konnte nicht aufhören.

Das Sitzen auf einem Kissen fiel mir immer schwerer. Ich rotierte mit den Schultern und versuchte, soweit es möglich war, meine Beine zu strecken.

Rangus bemerkte es. „Oh, der junge Mann kann nicht so lange mit untergeschlagenen Beinen sitzen.“ Und sie bot mir an, meine Schultern zu massieren. Und wenn das noch nicht verführerisch genug war, dann wurde es das durch den sanften Druck, den ihre Hand in meinem Nacken ausübte. Wie hypnotisiert erhob ich mich, merkte jetzt, daß ich schon pappsatt war, aber auch, daß ich wohl nie wieder das Vollkostmahl Nr. 4 über die Lippen bringen würde.

Wie wenig ich auch von dem Wein getrunken hatte, so war ich doch recht benommen, als ich ihr die Treppe hinauf folgte. Auf der Galerie reihten sich verschlossene Türen aneinander, dann noch einen Stock höher führte der Gang zu einem Zimmer, in das wir eintraten; es hatte einen Erker mit Blick auf den Garten. Ich sah das Glasdach der Terrasse und den dunkelrot belaubten Baum. Es dämmerte. Mußte ich nicht irgendwann nach Hause? Schon, aber jetzt nicht. Ein Blick noch hinaus. Dann wandte ich mich wieder ihr zu.

Das Zimmer war überraschend schlicht eingerichtet. Kleine, schwarz oder rot lakkierte Möbel standen an den Wänden, die in einem gelblichen Ockerton gestrichen waren. Rangus zündete einige Lichte an. In der Mitte des Zimmers befand sich ein niedriges Bett mit einer roten Webdecke, und dorthin sollte ich mich legen. Massage? Ja, gern. Das Hemd zog ich aber nicht aus.

Unterdessen nahm Rangus etwas aus einem schwarzen Schränkchen, ich hörte, wie sie die Lade wieder schloß und etwas hinstellte, dann kam ein leichter Duft. Nicht, daß ich noch danach dufte, wenn ich nach Hause gehe, dachte ich. Denn ich werde doch nach Hause gehen.

„Willst du dein Hemd geölt haben?“ kam ihre Stimme nun.

„Äh, nein...“ Ich sprang auf und zog es mir über den Kopf. Dann legte ich mich wieder hin.

Zwischen meinen Schultern entstand etwas Kühles, der Duft wurde stärker... Ärger mit der Hausverwaltung, haha. Das ist es wert.

Zwischendurch kam mir der Gedanke, daß ich ja jetzt bei den Homsarecs war, aber was sollte eine Frau mir schon tun? Unsinn. Unsere Regierenden wollen nicht, daß wir auf diesen attraktiven Lebensstil kommen. Rangus schwang sich rittlings über mich und stützte sich mit leichtem Druck auf meine Oberschenkel. Sofort war ich erregt.

Ihre Berührung tat so gut, war so unendlich wunderbar, dieser feste Griff, er stillte einen Durst, nicht allen, aber einen bestimmten. Wer konnte mich so fest und wohltuend anfassen? Sie packte richtig zu, sie kniff mich so köstlich, ach, mehr davon! Wieder verfiel ich in diese Starre, die aber nicht verkrampft war, ganz im Gegenteil. Ich wurde so locker, daß ich kaum noch Kontrolle über meine Gliedmaßen hatte.

Was immer sie mit mir hätte tun wollen — in diesem Zustand war mir alles recht. Ihr leichten Berührungen lösten pausenlos Schauer aus, die wie Explosionen von goldenen Funken über meine Haut liefen. Und es war zugleich eine Störung und eine Verheißung weiterer Genüsse, als sie sich erhob und mich mit Gesten und Berührung aufforderte, ich solle mich auf den Rücken drehen. Sie löste die Knöpfe meiner Hosen; ich schloß die Augen, als wäre ich dann nicht mehr sichtbar. Wenigstens war das Licht schummrig und nicht so grell wie die Leuchtröhren bei uns in der Hausgemeinschaft, wenn sie nicht wieder ausfielen.

Ich legte die Arme über den Kopf und bog mit einem Seufzer mein Becken leicht vor und wieder zurück. Ich dachte nicht darüber nach, was sie darüber dachte; es war ein Reflex. Aber ich glaube, wenn sie mich geküßt hätte, wäre es mir bewußt geworden, und ich hätte mich gewehrt.