7,99 €

Mehr erfahren.

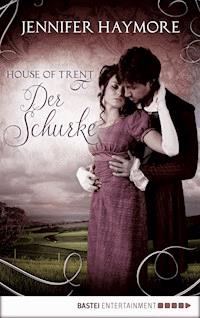

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Trent-Trilogie

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

DER ZWEITE SINNLICHE BAND DER HOUSE-OF-TRENT-TRILOGIE VON USA-TODAY-BESTSELLER-AUTORIN JENNIFER HAYMORE Lukas Hawkins ist ein berüchtigter Schurke und Frauenheld. Doch für Emma Curtis ist er auch die einzige Chance auf Rettung. Er und Emma sind auf der Suche nach demselben Mann. Einem Verbrecher, der Lukas Mutter entführt und das Vermögen von Emmas Familie gestohlen hat. Also schlägt sie Lukas eine Zusammenarbeit vor, wohl wissend, dass sie seine Avancen wird abwehren müssen. Doch das ist schwerer als gedacht. Denn hinter der Fassade des sorglosen Schwerenöters lauert ein intelligenter, ehrenwerter, rauer Mann. Ein Mann, mit dem man selbst geheimste Begierden teilen kann ... AUSGEZEICHNET MIT DEM ROMANTIC TIMES AWARD - EIN AUFREGENDER LIEBESROMAN ÜBER DIE DUNKLEN GEHEIMNISSE EINER ENGLISCHEN ADELSFAMILIE

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 448

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Epilog

Danksagung

Über die Autorin

Jennifer Haymore hat als Kind mit ihrer Familie die Südsee in einem selbstgebauten Segelboot bereist. Diese Monate auf See haben den Grundstein für ihre Abenteuerlust und Erzählfreude gelegt. Als Autorin von aufregenden, sinnlichen Liebesromanen lebt sie beides aus. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern hat sie sich inzwischen in Kalifornien niedergelassen.Mehr Informationen unter: www.jenniferhaymore.com

Jennifer Haymore

HOUSEOF TRENT

DER SCHURKE

Roman

Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Deutsche Erstausgabe

Für die Originalausgabe:Copyright © 2013 by Jennifer HaymoreTitel der amerikanischen Originalausgabe: »The Rogue’s Proposal«Originalverlag: Forever, an imprint of Grand Central Publishing,a division of Hachette Book Group, Inc.Published in agreement with the author,c/o BAROR INTERNATIONAL, Inc., Armonk, New York, U.S.A.

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Anita Hirtreiter, MünchenTitelillustration: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unterVerwendung von Motiven von © hotdamnstock;Thinkstock/Matt_Gibson; Thinkstock/kitipol; Thinkstock/kuceleUmschlaggestaltung: Guter Punkt, München

eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-3047-2

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für meinen Helden

1

Lord Lukas Hawkins war nicht betrunken genug. Noch nicht. Er betrachtete das Glas Ale, das vor ihm stand, und zog den Daumen über die Kondenswassertropfen am Glasrand.

Etwas Stärkeres wäre ihm lieber gewesen. Immerhin tat das Ale allmählich seine Wirkung. Die scharfen Klingen in ihm, die er in nüchternem Zustand gnadenlos zu spüren bekam, wurden stumpf. Den grellen, kopfschmerzverdächtigen Lärm der Schenke nahm er nur noch als erträgliches Brummen wahr.

Nach einem großen Schluck von seinem Ale lehnte er sich zurück, um mit halb gesenkten Lidern entspannt ins Leere zu starren.

Für heute hatte er genug Fragen gestellt. Mit seiner Jagd auf Roger Morton war er nicht weitergekommen, aber das überraschte ihn nicht. Der Verbrecher, der seine Mutter aus dem Witwenhaus auf Ironwood Park entführt hatte, war ein gerissener Mann. Von Cardiff bis Bristol war er ihm immer wieder durch die Lappen gegangen.

Hier würde er Morton nicht finden. Es war sinnlos. Was er jetzt brauchte, waren drei, vier weitere Gläser Ale, dann würde er sich nach einer erfreulichen Gesellschaft für den Abend umsehen und irgendwann ins Bett fallen.

Nur um morgen wieder aufzuwachen und mit der vergeblichen Anstrengung von vorn zu beginnen.

Mit beiden Händen hob er das Glas an den Mund, schloss die Augen und kippte das ganze Zeug auf einmal hinunter.

Beim Senken des Glases hob er die Lider.

Wen haben wir denn da!

Er richtete sich auf, wobei sein Glas mit einem dumpfen Schlag auf dem Tisch aufkam, und krümmte die Lippen zu einem schändlichen Grinsen. Wie es schien, brauchte er nach der erfreulichen Gesellschaft nicht mehr zu suchen.

Eine Erscheinung in Schwarz und Weiß hatte sich ihm gegenüber an den schmalen, aus Planken gezimmerten Tisch gesetzt. Sie war das hübscheste Ding, das er seit sehr langer Zeit gesehen hatte. Braune, golddurchsetzte Augen schauten ihn mit einem unergründlichen Ausdruck an. Unter dem prüden weißen Häubchen, diesem störenden Ding, quollen glänzende goldbraune Haare hervor und rahmten ein herzförmiges rosiges Gesicht ein. Ihre Lippen … Teufel noch mal, die waren zum Anbeißen. Sie weckten seine Lebensgeister – dunkelrot wie reife Kirschen im Sommer, prall und doch nachgiebig.

Ein Blick auf diese Lippen genügte, um Lukes trägen Körper wiederzubeleben.

»Sieh an«, sagte er in anzüglichem Ton, in dem eine gewisse Durchtriebenheit mitklang. Diesen hatte er mit den Jahren perfektioniert, denn er diente einem doppelten Zweck: Er sagte einer Dame von loser Moral unmissverständlich, was er von ihr wollte, und warnte die unschuldige Jungfrau, damit sie die Flucht ergriff, solange es ihr noch möglich war. »Das wurde aber auch Zeit. Ich habe schon auf Sie gewartet.«

Man musste ihr zugutehalten, dass sie darauf nichts weiter tat, als die Augen ein klein wenig mehr zu öffnen. Es wäre ihm nicht aufgefallen, hätte er sie nicht genau beobachtet. Davon abgesehen bewegte sie sich nicht.

»Ach, tatsächlich?«

Seine Begierde erwachte. Was für eine Stimme! Kräftig und weich wie der feinste Brandy. Sie rief Fantasien von zerwühlten Bettlaken, ungestümem Liebesspiel, erotischem Genuss hervor.

Sein Körper spannte sich an, sein Schwanz drückte gegen den Hosenstoff. Das hübsche Gesicht, ihr ruhiges, unbeeindrucktes Benehmen, die rauchig sinnliche Stimme – damit war er geliefert. Er wollte sie nach oben mitnehmen. Auf der Stelle.

Aber Luke war keiner, der die Dinge überstürzte, schon gar nicht, wenn er so fasziniert von einer Frau war. Er konnte sich zurückhalten und in Geduld üben. Das war zwar nicht viel, aber immerhin.

Den Kopf zur Seite geneigt, blickte er sie an. »Warum hat es so lange gedauert?«

»Nun …« Sie holte tief Luft. Das lenkte seinen Blick auf ihren Busen – ihre vollen Brüste drückten sich gegen das Mieder, als wollten sie heraus. Den Gefallen würde er ihnen gern tun.

»… ich wurde aufgehalten«, sagte sie.

»So? Wodurch? Oder von wem?«

Einer ihrer Mundwinkel hob sich. Sie spielte mit ihm. Gewöhnlich war er es, der mit der Frau spielte. In diesem Fall aber spielten sie miteinander. Das gefiel ihm.

»Durch tadelnswerte Unwissenheit«, antwortete sie.

Tadelnswerte Unwissenheit. Lose Mädchen gebrauchten solche Wörter nicht, schon gar nicht in diesem Ton. Sie klang wie eine gebildete Frau.

Luke lehnte sich bequem zurück und drängte Erregung und Trunkenheit zurück, um sie zu mustern. Ihre Haube hatte er schon bemerkt – als er sie zu Boden fegen und in ihre goldbraunen Haare greifen wollte. Nicht bemerkt hatte er die Perlenohrringe und das feine Seidenkleid, ein weißes mit schwarzen Samtbändern.

Sie war keine Hure. Sie war eine Dame.

Er erstarrte für einen Moment, dann warf er einen raschen Blick um sich. Die Schenke war voll mit Männern und Frauen, die tranken, aßen, sich unterhielten. Es herrschte ausgelassene Stimmung, und die Gerüche von angekohltem Fleisch, Hopfen und Hefe drangen in jeden Winkel. Niemand beachtete ihn und sein Gegenüber, zumindest nicht offenkundig. Aber, Teufel noch mal, eine Dame schlenderte auch nicht kurzerhand in einen Pub und pflanzte sich vor den nächsten Trunkenbold an den Tisch. Diese Frau wusste etwas.

Seine Schlüsse machten sie nicht weniger anziehend. Vielmehr erhöhten sie seine Faszination. Sie war unverfroren, ob Dame oder nicht. Luke mochte seine Frauen gern unverfroren. Diese war furchtlos, geneigt, Risiken einzugehen, im Bett und anderswo.

Er beugte sich nach vorn und stützte die Ellbogen auf den Tisch. Weil dieser so schmal war, brachte ihn das bis auf eine Handbreit an ihr Gesicht heran. »Und jetzt hat Ihre Unwissenheit ein Ende?«, fragte er. »Hat Sie jemand aufgeklärt?«

Sie nickte weise. »In der Tat.«

Vermutlich hatte sie gehört, dass er wegen Roger Morton herumfragte. »Also haben Sie Informationen für mich?«

»Hm.« Sie trommelte mit den Fingern auf dem Tisch, was seinen Blick auf ihre Hand lenkte. Ihre braunen Samthandschuhe umhüllten lange, elegante Finger. »Ich dachte, Sie hätten Informationen für mich.«

»Ach wirklich?« Er zog die Brauen hoch.

Sie ebenfalls und mit der gleichen Überheblichkeit wie er. »Ja.«

Er lachte. Das rare Gefühl der Heiterkeit schäumte in ihm über. Sein Lächeln wurde breiter. Normalerweise benahmen sich Frauen in seiner Gegenwart anders. Entweder rannten sie weinend zu ihrer Mama wie ein getretenes Kätzchen, oder sie zerrten ihn gleich ins Bett wie läufige Löwinnen. Diese Frau war jedoch ein gänzlich anderes Geschöpf.

»Darum möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen, Mylord.«

Ah, sie wusste also, wer er war. Oder vielmehr, wer er zu sein vorgab.

»Und ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Miss …?«

»Mrs.«

»Mrs.«, wiederholte er, glaubte aber keine Sekunde lang, dass sie verheiratet war. Nein, verheiratete Frauen erkannte er auf den ersten Blick, er konnte sie förmlich riechen. Und diese – sie roch nach Lavendelseife. Und da war noch mehr, etwas Empfindsames, Sinnliches, etwas in ihrem Blick, das an warmes frauliches Fleisch und dunkle träge Nächte denken ließ.

Nein, sie war eindeutig nicht verheiratet.

Also log sie, was ihren gesellschaftlichen Stand betraf … es sei denn, sie wäre Witwe. Sie war sehr jung, um schon Witwe zu sein. Er musterte sie prüfend und versuchte, hinter diese ruhige Fassade zu blicken, irgendein Indiz zu entdecken, das ihm verriet, was diese Frau vorhatte.

»Mrs. Curtis«, erklärte sie.

»Mrs. Curtis, nun, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen.«

Wieder hob sich einer ihrer Mundwinkel. Ihre Augen funkelten in dem betörendsten Goldbraun.

»Tatsächlich?«

Er zog mit der Fingerspitze ihre Unterlippe nach. Weicher als die Samtbänder an ihrem Kleid. Prall und rot wie eine reife, süße Kirsche. Er wollte eine Kostprobe.

»Kommen Sie mit mir nach oben«, flüsterte er.

Sie reagierte weder auf die Berührung noch auf seine Worte. Sie hielt ganz still. Zu still. Dann zog sie den Kopf zurück und nickte kaum merklich. »Also gut, Mylord.«

In sachlich nüchterner Manier stand sie auf. Er erhob sich ebenfalls, mehr aus eingefleischter Gewohnheit. Immer aufstehen, wenn eine Dame sich erhebt, hatte seine Gouvernante ihm eingeschärft, sonst wird man dich für einen überaus rüden Gentleman halten.

Zurzeit wurde er allerdings dafür gehalten. Das hinderte ihn jedoch nicht daran aufzustehen.

»Bitte«, Mrs. Curtis deutete zur Tür, »gehen Sie voran.«

»Natürlich.« Er drehte sich vom Tisch weg und streifte mit dem Blick sein leeres Aleglas. Wie seltsam – er hatte vergessen, dem Schankmädchen zu winken, um sich nachschenken zu lassen. Doch das schien jetzt unwichtig.

Ohne ein Wort zu wechseln, schlängelten sie sich zwischen den Gästen durch. Niemand beachtete sie. Sie verließen den großen Schankraum, folgten einem langen Gang und stiegen die Treppe hinauf.

Draußen war es dunkel und herbstlich kalt geworden. Entsprechend kalt war es auf dem schwach beleuchteten Treppenaufgang, und Luke verspürte den Impuls, Mrs. Curtis an sich zu ziehen und zu wärmen. Er war allerdings noch verhältnismäßig nüchtern und begriff, dass der Dame diese Art von Annäherung in der Öffentlichkeit unwillkommen sein könnte.

Andererseits war er von ihr fasziniert und malte sich schon aus, wie überschwänglich sie seine Avancen hinter verschlossener Tür begrüßen würde.

Am Ende der Treppe blieb er stehen, um sich zu orientieren. Es war ein großes Gasthaus, und der obere Gang zweigte in drei Richtungen ab.

Sie blickte ihn an und hob die goldbraunen Augenbrauen. »Ich glaube, es geht dort entlang, Mylord.«

Sie nahm die rechte Abzweigung, und er folgte ihr. Also weiß sie auch, wo sich mein Zimmer befindet, dachte er. Sie fasziniert mich jede Minute mehr.

Vor der letzten Tür machte sie halt. »Hier?«

»Ja, Mrs. Curtis, hier.«

Er zog den Schlüssel aus der Rocktasche und schloss auf, dann ging er hinein.

In dem karg eingerichteten Zimmer war es kalt. Im Gegensatz zu seinem erhabenen Bruder Simon, dem Herzog von Trent, besaß Luke nicht die Mittel, um für sich und seine Entourage ein ganzes Stockwerk anzumieten oder um Diener einzustellen, die rechtzeitig den Kamin anzündeten, damit er es angenehm warm hatte. Außerdem lebte er allein. Das hatte er bisher getan, und so würde es bleiben. Vor allem jetzt, da er wusste, dass er kein Hawkins war.

Er ging einen Schritt zur Seite und ließ sie eintreten. Als sie weiter ins Zimmer hineingehen wollte, hielt er sie mit ausgestrecktem Arm auf und drückte die Tür zu. Dabei wich sie zurück, bis sie mit dem Rücken dagegen stieß.

Nun stützte er sich mit beiden Händen neben ihrem Kopf an die Tür. »So, jetzt sind Sie meine Gefangene«, sagte er leise.

In ihren Augen flackerte etwas auf. War es Erregung oder Angst? Wahrscheinlich Erregung. Wie er sie bisher erlebt hatte, konnte man ihr nicht so leicht Angst einjagen.

Er beugte sich heran und flüsterte ihr ins Ohr: »Das gefällt Ihnen, nicht wahr? Lassen Sie sich gern fesseln, Mrs. Curtis?«

Ihre Reaktion war gering – nur ein winziges Zittern durchlief sie. Das genügte ihm.

Er bewegte den Mund nur eine Haaresbreite vor ihrem hin und her. Ihr warmer Atem flatterte über seine Wange. Davon abgesehen rührte sie sich nicht.

Sein Körper war einen Zoll von ihrem entfernt. Er berührte sie nirgends, spürte aber seine und ihre Hitze zwischen ihnen.

Quälend langsam näherte er sich ihrem Mund und küsste sie zärtlich. Seine Lider sanken herab. Ihre Lippen waren prall und weich und nachgiebig.

Lustvoll und träge zog er den Mund auf ihnen hin und her. Sie bewegte sich nicht, doch ihr Körper gab unter seinem nach, und er stöhnte leise. Sie schmeckte verflucht gut. Süß. Reif. Er nippte an ihren teilnahmslosen Lippen, dann tippte er mit der Zungenspitze einen Mundwinkel an, um sie zu einer Reaktion zu drängen, aber sie blieb reglos.

Verflucht, er wollte diese Frau. Es drängte ihn, sie an sich zu reißen und sich die sündhaften Freuden zu nehmen, die ihr geschmeidiges Fleisch bieten konnte. Doch er wollte nicht nur ihre Einwilligung, sie sollte sich auch rege daran beteiligen.

Er küsste vom Mundwinkel beginnend am Kiefer entlang – so zarte, glatte Haut – bis zum Ohrläppchen.

»Und«, flüsterte er, »sind Sie jetzt bereit, sich meinen Vorschlag anzuhören?«

Federleicht strich er mit den Lippen über ihr Ohrläppchen, biss sanft hinein, wich sodann zurück, um sie anzusehen. Ihr Gesichtsausdruck war unverändert, aber ihre Lider gesenkt. Einige Augenblicke lang schwieg sie.

Während sie sich ihre Antwort zurechtlegte, formulierte er in Gedanken seine. Ich glaube, Sie haben Informationen für mich, Mrs. Curtis. Und dafür wollen Sie etwas von mir. Doch das können wir auf später verschieben. Hier und jetzt will ich Sie besitzen. Ich will Ihren schönen Körper unter mir haben. Ich will Ihnen das Kleid ausziehen und jedes Fleckchen dieser köstlichen Haut kosten. Sie sollen vor Lust meinen Namen schreien, immer wieder, bis wir beide in seliger Erschöpfung einschlafen. Und dann, wenn wir wieder aufwachen …

»Nein«, sagte sie und blickte ihn endlich an.

»Nein?«

»Ich möchte Ihren Vorschlag nicht hören, Mylord.«

Diese Stimme! Sie machte aus seinen Nerven empfindliche, bedürftige Wesen, die nach ihrer Berührung lechzten.

»Aber gewiss wollen Sie das.«

»Ganz und gar nicht«, widersprach sie. »Denn im Wesentlichen kenne ich ihn.«

»Und Sie meinen, solch einen Vorschlag werden Sie nicht annehmen?«

»Bestimmt nicht.«

»Warum nicht?«

Demonstrativ schaute sie auf seine Arme, zuerst auf den rechten, dann den linken. Als Nächstes schaute sie ihm ins Gesicht, und ihre Augen wurden lebendig, sie funkelten vor Entschlossenheit. »Weil ich Wichtigeres zu tun habe.«

Er lachte, lange und laut. »Glauben Sie mir, Mrs. Curtis, zu dieser Stunde gibt es nichts Wichtigeres, als was ich Ihnen vorschlagen möchte.«

»Oh doch«, erwiderte sie schlicht, und die weiche Wölbung ihrer Lippen wurde fest.

Er gab ihr zu Gefallen nach. »Was könnte das wohl sein?«

»Das, was ich Ihnen vorzuschlagen habe.«

Er seufzte. »Also gut. Sagen Sie mir, was es ist.«

»Sie sind nach Bristol gekommen, weil sie einen gewissen Roger Morton suchen. Ist das richtig?«

Er blickte sie unverwandt an. Das überraschte ihn nicht. Sie wusste, wer er war und in welchem Zimmer er logierte. Offenbar beobachtete sie ihn, seit er gestern in die Stadt geritten war. Er hatte kein Geheimnis aus dem Zweck seines Aufenthalts gemacht. Er brauchte Hinweise, die ihn zu dem Bastard führten.

»Ja, das ist wahr. Ich suche nach diesem Mann.«

»Ich kann Ihnen helfen, ihn zu finden.«

Er schmunzelte. »Das können Sie?«

»Und ich schlage Ihnen Folgendes vor: Ich gebe Ihnen die nötige Information, wenn Sie mir erlauben mitzukommen.«

»Wenn ich Ihnen erlaube mitzukommen.« Langsam wiederholte er die Forderung. Er ließ sie sich auf der Zunge zergehen, während ihm dazu Bilder durch den Kopf gingen: Er und dieses hübsche Frauenzimmer bei der Jagd auf Morton quer durch England und wie sie die Betten diverser Landgasthäuser ausprobierten; wie er in langen Nächten bei lebhaftem Liebesspiel ihren kurvenreichen Körper erkundete …

Er musterte ihr Gesicht. Ihre Wangen waren jetzt gerötet, und ihre Miene drückte eiserne Entschlossenheit aus. Diese vibrierte geradezu in ihr. Worum es ihr auch ging, es war ihr immens wichtig.

»Warum sollten Sie mit mir reisen wollen? Allein mit mir?« Letzteres sagte er mit besonderem Nachdruck. Sie sollte bedenken, welchen Schaden ihr Ruf dabei nehmen konnte. Sie war eine Dame, und Damen reisten nun einmal nicht allein mit einem Gentleman, außer sie waren miteinander verheiratet.

»Weil ich diesen Morton ebenfalls finden möchte«, sagte sie mit großer Bestimmtheit.

Er blickte ihr forschend ins Gesicht.

»Und anschließend will ich ihn umbringen.«

Emma war überfordert. Das war ihr bewusst. Doch obwohl ihr Herz raste, blickte sie Lord Lukas Hawkins unverwandt an, da sie nicht gewillt war, sich von ihm einschüchtern zu lassen. Er war nach Bristol gekommen, genau zum rechten Zeitpunkt, um sie zu retten, denn ihre Situation machte sie wahnsinnig, und diese Chance würde sie entschlossen nutzen.

Er bewegte sich keinen Fingerbreit von ihr weg, musterte sie mit seinen durchdringenden, umwerfend blauen Augen. Als sie seinetwegen die Schenke betreten hatte, wusste sie noch nicht, dass er so … unwiderstehlich war.

Und … sie hatte sich küssen lassen. Gütiger Himmel.

Lassen Sie sich gern fesseln, Mrs. Curtis? Bei dieser Frage hatte sich ihr Magen zusammengezogen und sich noch nicht wieder davon erholt.

»Sie machen mir nicht den Eindruck einer mordlustigen Frau, Mrs. Curtis.« Er bedachte sie mit einem draufgängerischen Grinsen. »Schließlich stehe ich hier vor Ihnen und fürchte nicht im Geringsten um mein Leben.«

Sie blickte ihn nur weiter an, denn sie wusste genau, sie würde Morton frohen Herzens töten, wenn sich ihr Verdacht als wahr erwies.

»Also gut«, sagte er nach einem Moment. »Ich spiele mit. Warum möchten Sie Morton umbringen?«

»Aus Rache.«

Seine Arme spannten sich an. Es waren starke Arme. Beeindruckend männliche.

»Wofür? Was hat er Schreckliches getan, dass Sie sein Leben beenden möchten?«

Wo sollte sie anfangen? Wenn ihr Verdacht stimmte, hatte Morton ihr Leben in nahezu jeder Hinsicht zerstört. Aber vermutlich war es das Beste, mit seinem übelsten Verbrechen zu beginnen. »Er hat meinen Mann … ermordet.«

Schweigen. Dann: »Ah.«

Ah? Mehr hatte er dazu nicht zu sagen? Wütend riss sie die Augen auf. Aber in dem Moment nahm er eine Hand von der Tür, legte sie um ihre Wange und strich mit dem Daumen über ihr Jochbein. Es war so lange her, seit ein Mann sie angefasst, sie geküsst hatte. Und die Berührungen und Küsse von einst waren mit denen eines Lukas Hawkins nicht zu vergleichen. Dabei kannte sie ihn erst seit einer Stunde. Und noch nie war sie gefragt worden, ob sie sich gern fesseln ließ.

Himmel. Über all das wollte sie jetzt nicht nachdenken. Sie musste sich auf ihr Ziel konzentrieren.

»Wann?«, fragte er sanft.

»Es ist … lange her.« Schon ein ganzes Leben. »Ein Jahr.«

»Wie lange waren Sie verheiratet? Sie sind sehr jung.«

»Wir waren nur drei Monate verheiratet. Und so jung bin ich nicht mehr. Ich bin dreiundzwanzig.«

Sie blickte in seine funkelnden Augen und fühlte in sich etwas schmelzen, obwohl sie sich sagte, dass Lord Lukas gefährlich war. Schurke, Wüstling, Schuft – wie immer man diese Art Mann bezeichnen wollte, er war der Inbegriff dessen.

Und mit Schurken, Wüstlingen, Schuften kannte sie sich aus. Henry mit seiner aufgeschlossenen Art und seiner Vorliebe fürs Trinken und Spielen – und für Frauen – hatte in diese Kategorie gehört. Nach seinem Tod hatte sie sich geschworen, sich in Zukunft von solchen Männern fernzuhalten.

Und jetzt stand vor ihr Lord Lukas Hawkins, gut aussehend und gefährlich, und strahlte etwas Grobes, Verlockendes aus, bei dem sie sofort mit ihm ins nächste Bett sinken wollte.

Sie hatte sich von ihm küssen lassen.

Auf eine sehr, sehr gefährliche Art.

Sie besann sich auf ihre Entschlossenheit. Ob gefährlich oder nicht, er suchte nach Roger Morton. Und ob gefährlich oder nicht, sie wollte nichts so sehr wie diesen Mann finden.

»Bezaubernde Mrs. Curtis«, sagte Lord Lukas mit dieser samtweichen Stimme, die ihr heiß den Rücken hinunterstrich, »wie heißen Sie mit Vornamen?«

»Emma«, sagte sie. Schließlich gab es keinen Grund, diesen zu verheimlichen.

»Darf ich Sie Emma nennen?«

Sie zögerte. Nur ihr Vater, ihre Schwester und ein oder zwei enge Bekannte nannten sie derzeit so.

Dennoch brachte sie es nicht fertig, Nein zu sagen. Zum Ausgleich fragte sie herausfordernd: »Darf ich Sie dann Lukas nennen?«

»Niemals.« Sein Mund verzog sich zu einem überwältigenden Lächeln. »Aber Sie dürfen mich nennen wie meine Mutter: Luke.«

»Dann also Luke.« Sie stellte fest, dass er zurückgetreten war und sie nicht mehr an der Tür gefangen hielt. Das törichte junge Mädchen in ihr, das sich seinerzeit in Henry Curtis verliebt hatte, fühlte sich, als habe er ihm etwas weggenommen.

Sie faltete die Hände. »Ich hörte, die Herzoginwitwe von Trent sei verschwunden. Das tut mir leid.«

Er nickte nur leicht, aber aus seinem Blick verschwand die Unbeschwertheit. Das Schicksal seiner Mutter, deren Verschwinden schon Monate zurücklag, setzte ihm offenbar zu.

»Glauben Sie, Roger Morton hatte damit zu tun?«

Luke seufzte. Er wandte sich ab und fuhr sich durch seine dunkelblonden Haare, worauf sie wüst – und liebenswert – abstanden. Sie musste an sich halten, um nicht die Hand auszustrecken und sie zu glätten. Stattdessen verhielt sie sich ganz still, den Rücken gegen die Tür gelehnt.

»Morton war eindeutig an dem Verschwinden meiner Mutter beteiligt. In der Nacht, als sie ihr Haus verließ, war er bei ihr. Er blieb es noch mindestens einen Monat lang.«

Sie nickte. »Roger Morton ist ein schlechter Mensch«, sagte sie leise. Er hatte Henry ermordet und das Vermögen ihres Vaters gestohlen. Bestimmt hatte er auch der Herzoginwitwe etwas Furchtbares angetan.

Luke lehnte sich lässig gegen die Fensterlaibung. Die Arme vor der Brust verschränkt, schaute er sie an. Während sie ihm auch in die Augen sah, ignorierte sie den kleinen Kitzel in ihrer Brust, den sein umwerfender Anblick bei ihr auslöste. Hohe schwarze Lederstiefel umschlossen seine Waden wie eine zweite Haut. Dazu trug er dunkle Hosen, die sich um kräftige Oberschenkel schmiegten, eine grau-schwarz gestreifte, hochgeschlossene Weste, bei welcher der oberste Knopf geöffnet war und ein schlichtes weißes Halstuch enthüllte. Ein schwarzes Jackett mit hohem Kragen und grauseidenem Futter betonte seine breiten Schultern.

»Wenn Roger Morton ein schlechter Mensch ist, dann wäre es nicht sehr ritterlich von mir, Sie bei meiner Suche nach ihm mitzunehmen, meinen Sie nicht?«

Sie zuckte die Achseln.

»Dann wird es Sie freuen zu hören, dass mir noch niemand Ritterlichkeit unterstellt hat.«

»Nun, Gott sei Dank.«

Er lächelte nicht. »Dennoch: Warum sollte ich Ihnen gestatten, sich mir anzuschließen?«

»Weil ich Ihnen helfen kann, ihn zu finden.«

»Wie?«

»Ich habe gewisse Hinweise, die uns zu ihm führen werden.«

»Was für Hinweise?«

»Dokumente.«

»Dokumente welcher Art?«

»Quittungen und Briefe.«

Er kräuselte die Lippen. »Und wie sind Sie in deren Besitz gelangt?«

»Sie stellen zu viele Fragen. Ich werde Ihnen nichts weiter sagen, bevor wir unsere Abmachung getroffen haben.«

»Die Abmachung, nach der Sie Mortons Aufenthaltsort nennen und ich Sie dann dorthin mitnehme, sodass Sie ihn umbringen können?«

»Ja«, antwortete sie glatt. »Aber erst nachdem Sie erfahren haben, was der Herzogin zugestoßen ist.« Und nachdem ich herausgefunden habe, wo das Geld meines Vaters geblieben ist.

»Wie großzügig von Ihnen, dass Sie mir ein paar Augenblicke geben, um den Schurken zu verhören, bevor er einen gewaltsamen Tod erleidet.«

»Das finde ich auch«, sagte sie.

Luke lachte. Sie mochte sein Lachen – es klang tief und sanft. Es regte sie an, mit ihm zu lachen, ihn zumindest anzulächeln. Aber sie tat es nicht. Nein, das war zu riskant.

Vom ersten Moment an, als er seine stechenden blauen Augen öffnete und sie über sein Aleglas hinweg anschaute, hatte sie gewusst, dieser Mann ist gefährlich. Auch wenn er etwas zutiefst Sinnliches in ihr ansprach, Henry war ihr eine Lehre. Sie würde sich nicht noch einmal von einem lasterhaften Mann verführen lassen, der außer ihrem Gesicht und ihren Kurven nichts an ihr fand. Nie wieder, ganz gleich, wie sehr sie sich von ihm angezogen fühlte.

»Also, sind wir uns einig?«, fragte sie.

Er blickte sie an, schätzte sie ab mit seinen funkelnden Augen. Sie fühlte sich entblößt. Als hätte er systematisch jede Naht mit Blicken weggebrannt, damit die Kleidung in Fetzen von ihr abfiel und sie nackt dastand.

Dann lächelte er auf diese wollüstige, wissende Art und löste in ihr ein Flattern aus, das sich aus der Leibesmitte in alle Glieder ausbreitete.

Seine Lippen hatten sich so sündhaft gut angefühlt. Wie gern hätte sie seinen Kuss erwidert! Sie hätte ihn wegstoßen sollen. Aber der Engel und der Teufel in ihr hatten so wütend miteinander gerungen, sie hatte sich überhaupt nicht bewegen können.

»Ja«, sagte er. »Abgemacht.«

Ihre Knie wurden plötzlich weich, sie musste sich zusammenreißen, um nicht hinzusinken. Jetzt erst erkannte sie, wie groß ihre Angst gewesen war, er könnte es ihr verwehren.

Danke. Ich danke Ihnen. Wir werden ihn finden. Wir finden Papas Geld … und vielleicht würde sie ihre Familie retten können.

Langsam kam sie wieder zu Kräften. Sie blickte Luke fest an. »Nur eines noch, Mylord.«

Er zog die Brauen hoch. »Nämlich, Emma?«

Sie schluckte mit staubtrockener Kehle. Noch nie hatte sie sich vor einem Gentleman so freimütig geäußert, nicht einmal vor Henry. Aber gewisse Dinge mussten gesagt werden.

»Wenn Sie meine Hilfe wollen, werde ich nicht …« Sie holte tief Luft. »Ich werde mich nicht auf ein Verhältnis mit Ihnen einlassen.«

Seine Brauen blieben, wo sie waren. »Warum nicht?«

»Ich bin nicht so eine, die … ihre Gunst leichtfertig verschenkt.«

Den Kopf leicht gesenkt, blickte er sie von unten herauf an. »Sie sind mit mir auf mein Zimmer gekommen. Das steht im Widerspruch zu Ihren Worten. Was glauben Sie denn, wie das gedeutet wird? Von mir und den Leuten in der Schenke?«

Dass sie eine Frau von loser Moral war, die ihm jede Gunst gewähren wollte, die er verlangte. Diese Deutung drängte sich wohl jedem auf.

Es war dumm von ihr gewesen, ihm aufs Zimmer zu folgen … aber vielleicht auch wieder nicht so dumm. Es war ihr gleich, was andere von ihr dachten. Sie brauchte niemandem mehr etwas zu beweisen. Er hatte ihr nichts getan – er war keine Gefahr, zumindest nicht im landläufigen Sinn, und das hatte sie instinktiv gespürt. Sie hatte unbedingt erreichen wollen, dass er auf ihren Plan einging. Und unter vier Augen mit ihm zu sprechen schien ihr einen Vorteil zu verschaffen, den sie bei einem Gespräch in der lauten Schenke nicht gehabt hätte.

Und insgeheim hatte sie sich gefragt, wie es wohl sein würde, Schicklichkeit und Pflichtgefühl beiseitezulassen und mit einem ihr unbekannten Mann auf sein Zimmer zu gehen, sich den sinnlichen Freuden hinzugeben, die sein heißer Blick über den viel zu kleinen Tisch hinweg versprochen hatte.

Sie antwortete mit Bedacht. »Es kümmert mich nicht, was andere denken, Mylord. Aber Sie sollen wissen, dass das nicht meine Absicht ist. Ich wollte Ihnen einen geschäftlichen Vorschlag machen. Ich kann nun einmal nichts dafür, dass ich eine Frau bin.«

Er musterte sie von oben bis unten, was bei ihr einen Schauder nach dem anderen auslöste. Sie war froh, dass ihr Halbtrauerkleid viel Haut bedeckte und er nicht sehen konnte, welche Wirkung sein Blick auf sie hatte.

»Nein«, murmelte er. »Sie können nichts dafür, dass Sie eine schöne Frau sind.«

Sie schluckte schwer. »Das ist eine geschäftliche Vereinbarung, mehr nicht. Sie und ich suchen nach demselben Mann, und dabei helfen wir einander.«

»Ich weiß nicht«, überlegte er. »Was, wenn ich während dieser geschäftlichen Partnerschaft weibliche Gesellschaft brauche?«

»Dann werde ich darüber hinwegsehen«, sagte sie sofort. Gleichwohl zog sich bei dem Gedanken, er könnte an eine andere Frau herantreten, in ihrer Brust etwas zusammen.

Sein Blick wurde prüfend. »So? Und wenn ich beschließe, diese weibliche Gesellschaft sollten Sie sein?«

»Ich gehe davon aus, dass Sie sich beherrschen können.«

»Vielleicht«, sagte er. »Aber was, wenn Sie es nicht können?«

Sie lachte, aber es klang ein bisschen schrill und unecht. »Auch ich bin gänzlich in der Lage, mich zu beherrschen. Nicht dass es je etwas zu beherrschen geben wird.«

Er schmunzelte, und sie konnte ihm seine Skepsis nicht vorwerfen. Sie war eine erbärmliche Lügnerin.

»Sie wollen mich, Emma.« Er musterte seine Fingernägel, als würde sich darunter etwas Interessantes befinden. »Denken Sie an meine Worte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie mich anbetteln, Sie zu nehmen.«

»Oh, ganz bestimmt nicht, Mylord.«

Schalkhaft lächelnd blickte er sie an. »Wir werden sehen.«

Sie holte tief Luft, erwiderte aber nichts. Ihre Wangen brannten jedoch. Bitte, flehte sie im Stillen, lass ihn nicht sehen, dass ich rot werde.

Doch sein Blick flog über ihr Gesicht, und sein Lächeln wurde breiter.

»Ja«, fuhr er fort. »Ich bin mit Ihrem Vorschlag einverstanden. Sie helfen mir, Roger Morton zu finden, und dürfen sich mir anschließen. Ich werde davon Abstand nehmen, ein … wie nannten Sie es noch gleich? … ein Verhältnis mit Ihnen einzugehen.«

Sie nickte sachlich wie ein Kaufmann, der mit einem anderen handelseinig wird.

Er hob eine Hand. »Aber auch ich habe eine Bedingung.«

Sie erschrak. »Welche?«

»Ich kann Sie zum Gipfel der Lust führen, Mrs. Emma Curtis. Falls Sie mich irgendwann während der Dauer unserer Vereinbarung darum bitten sollten … ich verspreche, ich werde Sie nicht abweisen.«

2

Am nächsten Morgen wurde Emma bei Tagesanbruch wach. Gestern in der Schenke war es spät geworden, aber sie war derart nervös, dass sie kaum hatte schlafen können, und als es langsam hell wurde, sprang sie aus dem Bett, als wäre sie putzmunter, und machte sich ans Packen.

Sie wählte sorgfältig aus, denn mehr als ein Gepäckstück mitzunehmen war unpraktisch und würde Luke vermutlich ärgern. Daher packte sie zwei Garnituren Unterwäsche, ein Nachthemd und ein Kleid zum Wechseln ein, ein altes, aber schönes Tageskleid aus weißem Musselin mit einem Streumuster aus rosa-grünen Rosenknospen und passenden Bändern, die an den Ecken noch nicht ausfransten. Nachdem sie ihre Reisetasche gepackt hatte, zog sie das schwarz-weiße Kleid vom Vorabend an.

Nach dem Tod ihres Ehemanns hatte Papa, der sich weigerte, Henry die Schuld am Verlust seines Vermögens zu geben, darauf bestanden, einen Teil des verbliebenen Geldes für elegante Trauerkleider auszugeben. Diese hatte sie nun das ganze Jahr über abwechselnd getragen, zwei schwarze, triste, ganz und gar deprimierende Exemplare. Inzwischen waren sie abgenutzt und fleckig, ganz zu schweigen davon, dass sie nicht mehr der Mode entsprachen – und da sie im Herbst gekauft worden waren, hatte sie im Sommer darin geschwitzt.

Erst letzten Monat hatten Papa und ihre Schwester Jane ihr ein Halbtrauerkleid geschenkt. Jane hatte an allen Ecken und Enden gespart, damit sie es sich leisten konnten. Es war schick und wirkte trotz der schwarzen Bänder hell, sodass Emma sich darin wieder lebendig fühlte. Früher besaß sie einen Schrank voll eleganter Kleider, jetzt dagegen nur noch eines, das vor dem Bruder eines Herzogs präsentabel war.

Und Lord Lukas war nicht der Bruder irgendeines Herzogs, sondern des berühmten Herzogs von Trent. Das verblüffte sie noch immer. Der Herzog galt weithin als leuchtendes Vorbild, als aufrechter, überaus rücksichtsvoller Gentleman und war in ganz England geachtet. Kürzlich hatte er jedoch einen enormen Skandal verursacht, indem er eines seiner Hausmädchen ehelichte. Die Wogen der Aufregung hatten sich noch nicht geglättet, und der Klatsch über den Herzog und seine Gattin ging weiter.

Sogar Jane und Emma hatten über den Nachrichtenblättern die Köpfe zusammengesteckt und befunden, es müsse eine Liebesheirat gewesen sein. Anstatt an ihm Anstoß zu nehmen, betrachteten sie ihn mit Anteilnahme und Respekt. In den Augen der Schwestern war der Herzog von Trent das Paradebeispiel eines einflussreichen Mannes, der aufrichtig liebte.

Jane und Emma waren mit der vornehmen Gesellschaft ein wenig in Berührung gekommen. Sie waren erzogen worden als reiche junge Damen und waren mit Töchtern aus dem niederen Adel täglich zur Schule gegangen. Aber ihr Vater war Kaufmann und kein Adliger, und die adligen Mädchen ärgerten sich, weil man Jane und Emma in der Derbyford School aufgenommen hatte, und ließen sie den Standesunterschied stets spüren.

Als also der hoch geachtete und bewunderte Herzog von Trent eine Bürgerliche heiratete, war das für Emma und Jane wie ein Sieg. Ein Sieg für die einfachen Leute. In ihren Augen war er nicht nur ein Vorbild, sondern auch eindeutig ein wirklich guter Mensch.

Seit gestern Abend wusste sie nun, dass sein Bruder ein ganz anderer Mensch war. Gut wäre nicht das erste Adjektiv, das ihr zu ihm einfiele, vielmehr schalkhaft, arrogant, anziehend, gut aussehend, verwegen, um nur fünf zu nennen.

Seufzend wischte sie das Bild beiseite, wie sich seine dunkelblonden Locken über den Ohren kräuselten, und ließ den Verschluss der Reisetasche zuschnappen. Mit der Unterwäsche und dem Kleid war sie randvoll, und da es draußen schon allmählich kühler wurde, nahm sie auch ihren langen Mantel mit, obwohl er durch viele Wäschen von einst Himmelblau zu Hellgrau ausgebleicht und stellenweise abgetragen war.

Ein letztes Mal schaute sie durch ihr Schlafzimmer.

Vor zwei Jahren hatte noch ein weicher Perserteppich auf dem Boden gelegen. Das Bett war ein detailreich und feminin gestaltetes Möbelstück aus weiß lasiertem Holz und lavendelblauen Seidenvorhängen gewesen, passend zu den Gardinen am Fenster. Sie hatte einen Schrank aus Nussbaum und einen dazu passenden Schreibtisch mit Stuhl besessen, an dem sie Briefe geschrieben hatte.

Das alles gab es nicht mehr, es war an den Meistbietenden verkauft worden, auch die gelbe Tagesdecke, die früher auf dem Bett gelegen hatte.

Vielleicht würde sie so etwas eines Tages wieder besitzen. Aber nur, wenn sie Roger Morton fand … und dazu das Geld ihres Vaters.

Sie hob die Reisetasche auf, verließ das Zimmer und ging den langen, leeren Flur entlang. Papa war mit ihnen in dieses große moderne Haus am Stadtrand von Bristol gezogen, als sie drei Jahre alt und Jane noch ein Säugling gewesen war. Davor lebten sie am Hafen, wo ihr Vater eine Werft besaß. Er baute damals viele große Segelschiffe, die die Weltmeere befuhren.

Im unteren Stock angelangt, schlüpfte sie in sein Arbeitszimmer, das mittlerweile hauptsächlich von ihr benutzt wurde. Papa konnte sein Schlafzimmer derzeit kaum noch verlassen – er litt an der Wassersucht, aber nicht nur daran. Niemand konnte ermitteln, was an seiner Kraft zehrte. Emma dagegen war überzeugt, dass ihm zwei Schicksalsschläge das Herz gebrochen hatten. Nachdem Mama gestorben war, hatte er sich mühsam von einem Tag zum anderen geschleppt. Dann wurde Henry ermordet, Roger Morton raubte ihn aus, und seitdem wurde Papa von einer Krankheit aufgezehrt, die bisher noch kein Arzt heilen konnte.

Emma würde ihm Mama nicht zurückbringen können, aber vielleicht sein Geld. Dafür würde sie alles tun, was in ihrer Macht stand.

Vielleicht würde Papa dann wenigstens versuchen, gesund zu werden. Sie hätten das nötige Geld, um die besten Ärzte zu bezahlen. Sie würden das Haus neu möblieren und heizen und die alte Behaglichkeit wiederherstellen können. Sie könnten sich die beste Medizin leisten.

Die Reisetasche stellte sie bei der Zimmertür ab, nahm den Schlüssel aus dem Regal, der zwischen dem Sommernachtstraum und Richard III. versteckt lag. Es war das einzige Bord, das noch mit Büchern gefüllt war. Die übrigen waren leer.

Sie ging an den Schreibtisch, schloss das kleine Geheimfach in einer der Schubladen auf und nahm Vaters Pistole heraus. Die tödliche Waffe ruhte harmlos in ihrem mit Samt ausgeschlagenen Kasten, so als könnte man damit keinen kaltblütigen Mord begehen. Nach einer sorgfältigen Prüfung ihrer Bestandteile schloss Emma das Fach wieder ab. Sodann ging sie zur Tür, um auch diese abzuschließen.

Vor der Reisetasche ging sie in die Hocke, nahm alles heraus, legte den Pistolenkasten zuunterst hinein, darauf die beiden Papiere, die sie ein Jahr lang bis zum Überdruss studiert hatte – welche Morton mit Henrys Ermordung und dem Diebstahl des Familienvermögens in Verbindung brachten –, und packte ihre Kleidung obendrauf.

Sobald das geschehen war, ging sie zum Schreibtisch zurück, nahm ein Blatt Pergament, das auf einer Seite noch unbeschrieben war, tauchte die Feder ins Tintenfass und schrieb detaillierte Anweisungen für Jane.

Sie listete Papas Medikamente auf, erinnerte an die täglichen Bewegungsübungen, die einer der Ärzte empfohlen hatte, und zählte die Nahrungsmittel auf, die er nicht essen durfte, und die, die ihm nach Meinung des Arztes guttun würden. Dazu schrieb sie den aktuellen Stand ihrer schrumpfenden Geldmittel auf und empfahl detailliert, wie mit Geldeintreibern umzugehen sei, sollten welche ins Haus kommen.

Sie nannte die besten und billigsten Lebensmittelhändler. Dann erklärte sie in allen Einzelheiten, was im Haushalt und auf den sechs Morgen Land ringsum zu erledigen war.

Zum Schluss schlug sie vor, welche Gegenstände sich noch zu Geld machen ließen, sollte doch einer der Geldeintreiber die Geduld verlieren. Das würde wahrscheinlich nicht geschehen, denn die meisten hatte sie vorerst beschwichtigen können und nach einigen Wochen würde sie ohnehin nach Bristol zurückkehren. Aber sie nannte sie, nur vorsichtshalber, in der Reihenfolge ihrer Verzichtbarkeit:

Papas Bett – er kann meines bekommen.

Die übrigen Bücher. Das fiel ihr sehr schwer. Sie hatte nur die behalten, die ihr besonders am Herzen lagen, und die wegzugeben war, als würde sie einen Teil von sich selbst aufgeben.

Den Schreibtisch im Arbeitszimmer. Der, an dem sie jetzt schrieb, eines der letzten opulenten Möbelstücke, die ihr Vater angeschafft hatte.

Mamas Perlenohrringe und ihr Goldring. Das schmerzte sie ebenfalls sehr. Vom Schmuck ihrer Mutter hatten sie ohnehin nur diese beiden Stücke behalten. Während sie damals ihren Besitz sichteten, um ihn zu verkaufen, entschied Emma, dass sie und ihre Schwester jede ein Schmuckstück zur Erinnerung behalten sollten. Sie selbst suchte sich die Ohrringe aus, Jane den Ring.

Zuletzt nannte sie ein paar Männer in Bristol, die vielleicht interessiert sein könnten, die genannten Dinge zu erwerben.

Sie legte die Ohrringe ab und legte sie neben das Blatt Pergament. Ein paar Augenblicke lang betrachtete sie die fast makellosen Perlen. Wie schön sie auf der schwarzen Schreibtischplatte schimmerten!

Seufzend stand sie auf und stieg noch einmal die Treppe hinauf, um in Janes Zimmer zu schlüpfen, das einst hübsch und behaglich, nun aber genauso kahl und unwohnlich war wie das ihre.

Jane regte sich bereits. Sie stand ebenfalls gern früh auf und war mit ihren zwanzig Jahren eine tüchtige, kluge junge Frau. Emma konnte Papa unbesorgt Janes tatkräftiger Fürsorge überlassen, da hegte sie keinerlei Zweifel.

Jane setzte sich auf und rieb sich die Augen. »Emma, ist etwas nicht …« Sie stockte, da ihr Blick auf die Reisetasche fiel, die Emma entschlossen in der Hand hielt. Dann sah sie ihre Schwester an und riss alarmiert die Augen auf.

»Wohin willst du?«, fragte sie.

»Ich gehe zu Lord Lukas. Wir reisen heute Morgen noch ab.«

»Em!«, keuchte Jane entsetzt.

»Das ist die einzige Möglichkeit, Roger Morton aufzuspüren. Lord Lukas ist darauf ebenso erpicht wie ich, aber nicht nur das, er hat auch die Unterstützung des Herzogs von Trent – all die Mittel, die man braucht, um diesen Bastard der Justiz zu übergeben.«

Jane zuckte zusammen, wie immer, wenn Emma Schimpfwörter gebrauchte. Stirnrunzelnd stieg sie in ihrem knöchellangen weißen Nachthemd aus dem Bett. »Aber du darfst nicht mit ihm allein reisen. Nimm Marta mit.«

Marta war ihr Hausmädchen, das einzige. Früher hatten sie mal ein Dutzend Diener gehabt, einen Butler, eine Haushälterin, Zimmermädchen, eine Köchin und Küchenmädchen …

»Auf keinen Fall. Du wirst sie brauchen. Du kannst nicht den Haushalt erledigen und dich auch noch um Papa kümmern.«

»Bist du irre?«

»Du vielleicht?«

Die Schwestern starrten einander herausfordernd an. Aber Jane wusste, wann sie bei Emma auf Granit biss.

Sie senkte den Blick. »Die Leute werden reden. Ist dir klar, was das für deinen Ruf bedeutet?«

Emma verzog die Mundwinkel. »Welcher Ruf? Ich bin eine verarmte Witwe ohne Zukunftsaussichten. Es ist nicht so, als ob jetzt noch ein Gentleman Gefallen an mir finden könnte. Mein Ruf ist bedeutungslos, und ich gebe ihn gern auf, wenn ich dafür die Chance bekomme, das wiederzubeschaffen, was rechtmäßig uns gehört.«

Jane seufzte. »Mir wäre nur lieber, du würdest dir das gründlich überlegen.«

»Das habe ich getan. Es gibt keine andere Möglichkeit.« Sie ging einen Schritt auf ihre Schwester zu. »Jane, hast du dir denn dagegen überlegt, was passieren würde, wenn Papa sein Vermögen zurückbekäme? Wie gut ihm das tun würde?«

»Natürlich. Aber ich würde nicht wollen, dass du dich um seinetwillen opferst. Gibt es denn keine Lösung, die für euch beide vorteilhaft ist?«

»Dies ist die Lösung«, sagte Emma. »Mach dir um mich keine Sorgen. Lord Lukas ist ein Gentleman.« Zu dem letzten Wort musste sie sich zwingen, ungeachtet seiner Abstammung. Und dann spielte sie den entscheidenden Trumpf aus. »Vergiss nicht, er ist der Bruder des Herzogs von Trent.«

Jane seufzte wehmütig wie jedes junge Mädchen in England, wenn dieser Name fiel.

»Du hast recht, das habe ich ganz vergessen.« Sie hob den Kopf. »Dann wird ihm wohl bewusst sein, wie heikel die Situation für dich ist, und er wird alles Nötige tun, um deinen Ruf im Hinblick auf die skandalösen Umstände der Reise zu schützen.«

Lassen Sie sich gern fesseln, Mrs. Curtis?

Emma durchlief ein Schauder.

»Das wird er«, log sie. »Er wird ganz diskret sein, dessen bin ich mir sicher.«

Jane zog die Brauen zusammen. »Oh Em, mir gefällt das trotzdem nicht.«

»Wir haben keine andere Möglichkeit«, versicherte Emma noch einmal.

»Ich wünschte, mir käme doch noch eine andere Idee.«

»Die gibt es nicht. Wir haben uns schon alle drei den Kopf darüber zerbrochen.«

»Wirst du dich von Papa verabschieden?«

»Das sollte ich besser nicht tun.«

Einen Moment lang standen die Schwestern schweigend da, dann sagte Jane: »Du hast recht. Das solltest du nicht. Er würde dich nur zwingen wollen zu bleiben, und ich kenne dich. Du würdest ihm die Stirn bieten und …«

»Und in seiner Verfassung wäre das ein zu herber Schlag für ihn«, schloss Emma.

»Das darfst du ihm nicht antun.«

»Das meine ich auch.«

Janes braune Augen schimmerten feucht vor Sorge und Angst. »Aber was soll ich ihm sagen?«, wisperte sie.

Emma schloss die Augen und ging im Geiste alle möglichen Ausreden durch. Sie sei mit Miss Delacorte, ihrer alten Schulfreundin, zu einer Tante gereist. Ihre Großmutter habe sie nach Leeds gebeten, weil sie krank sei und Emma sehen wolle. Sie fürchte, es sei etwas Ansteckendes und …

»Ich werde ihm die Wahrheit sagen«, beschloss Jane. »Etwas anderes fällt mir nicht ein.«

»Nein«, sagte Emma leise. »Sag ihm, ich bin nach Schottland gefahren, zu einer Freundin, die Hilfe braucht.« In einem ihrer seltenen Momente freundschaftlichen Beisammenseins hatte Henry gesagt, die geschickteste Lüge sei die, die möglichst dicht an der Wahrheit liegt. »Sag ihm, ich bin in ein paar Wochen wieder zurück.«

»Er wird wissen wollen, wie du da hinreist.«

Emma schürzte die Lippen. »Sag ihm … sag ihm, mit einer Verwandten des Herzogs von Trent. Und wenn er weiter nachhakt, musst du lügen.«

Jane schwieg. Sie schaute ernst, aber resigniert – sie wirkte ungemein reif für ihre zwanzig Jahre. Dieses Frühjahr hätte ihre zweite Ballsaison werden sollen. Letztes Jahr war sie in die Gesellschaft eingeführt worden und hatte fünf Heiratsanträge bekommen, sogar einen von einem Baron. Sie hatte alle abgelehnt.

Nun waren sie verarmt, und sie hatte Emma gestanden, sie würde jeden der fünf gern annehmen, wenn sie die Gelegenheit dazu erhielte. Aber damit war es natürlich vorbei. Die Schwestern wurden beide nicht mehr beachtet.

»Danke, Jane.« Emma setzte die Tasche ab und umarmte ihre Schwester zum Abschied. »Pass auf ihn auf.«

»Das werde ich tun.«

»Ich finde eine Möglichkeit, Papas Geld wiederzubeschaffen«, versprach Emma. »Jedenfalls werde ich es versuchen …«

»Das weiß ich«, sagte Jane. »Wenn du dich einmal entschlossen hast, kann dich nichts mehr aufhalten.«

Luke blinzelte heftig. Es fühlte sich an, als hätte er Sand in den Augen. Und ihm war, als hätte er nur eine halbe Stunde geschlafen. Dem Lichteinfall am Fenster nach zu urteilen, musste es jedoch Mittag sein. Oder früher Nachmittag.

Eine leise Bewegung zog seine Aufmerksamkeit an. Blinzelnd entdeckte er eine Frau in Schwarz-Weiß, die er nur allmählich scharf sah. Sie saß in der Ecke auf dem einzigen Stuhl des Zimmers, einem grazilen, ungepolsterten Gestell, und betrachtete ihn mit dem Ausdruck großer Geduld.

»Sie haben etwas an«, stellte er fest. Seine Stimme klang wie ein Reibeisen. »Das ist inakzeptabel.«

Sie wich seinem Blick nicht aus, zog aber die Brauen hoch. »Viele Leute ziehen es vor, um diese Tageszeit bekleidet zu sein. Ich gehöre dazu.«

Er schloss die schmerzenden Augen und ließ den Kopf ins Kissen sinken, ein müdes Lächeln in den Mundwinkeln.

Gestern Abend hatte er ihre Gesellschaft genossen, wenn sie sich auch steif gemacht hatte, als er sie küsste. Der Kuss hatte trotzdem süß geschmeckt. Dann hatte sie ihm ihren Vorschlag unterbreitet, und er hatte nicht widerstehen können, obwohl sie sich ausbedang, dass es zwischen ihnen kein »Verhältnis« geben werde.

Bei der Erinnerung lachte er leise in sich hinein.

Er würde ihr Zeit lassen. Ihm lag nichts daran, sich einer Frau aufzuzwingen. Aber er würde ihren Widerstand zermürben. Denn selbst hier in diesem unbequemen Gasthausbett wollte er sie nackt bei sich liegen haben.

Es schien, als bliebe ihm noch viel Zeit, um sie zum Einknicken zu bringen. Schließlich reisten sie zusammen, darauf hatte sie bestanden.

Er öffnete die Augen. Ihr Blick war noch immer mit dem Ausdruck äußerster Gleichmut auf ihn gerichtet, und das reizte ihn, ihre Bastionen sofort zum Einsturz zu bringen, Stein um Stein.

»Guten Morgen, Emma«, murmelte er.

»Guten Morgen, Mylord.«

»Luke.«

Sie nickte huldvoll. »Luke. Ist Ihnen das wirklich lieber? Sie werden doch eher an die höfliche Anrede gewöhnt sein.«

Diese leise, rauchige Stimme. Er konnte nicht verhindern, dass er hart wurde.

Statt zu antworten, brummte er nur. Und ob er sich lieber mit Luke anreden ließ! Das war sein echter Name, den er von seiner Mutter bekommen hatte. Alles andere war eine Lüge. Und während er seinen Frauen sonst erlaubte, ihn anzureden, wie es ihnen gerade gefiel, wollte er von Emma bei seinem richtigen Namen genannt werden. Auch wenn er ihr nicht verraten würde, warum.

»Ich denke, es wird mir gefallen, Sie Luke zu nennen. Den Sohn eines Herzogs beim Vornamen anzureden – das ist schamlos. Ich werde jedes Mal das Gefühl haben, etwas ganz Unartiges zu tun.«

»Ausgezeichnet«, sagte Luke. »Sie bei etwas Schamlosem und Unartigem zu erleben, finde ich äußerst reizvoll.«

Leise lachend schüttelte sie den Kopf. Er reckte sich und schwang die Beine über die Bettkante. Dass er lediglich ein Hemd trug, schien sie nicht zu stören. Offenbar war der Anblick nichts Neues für sie.

Der Gedanke konnte seine Laune nicht heben.

Emma war voller Gegensätze. Mal stoisch, mal neckisch, mal kokett, mal steif. Er fragte sich, was wirklich in dem hübschen Köpfchen vorging.

Er zog sich die Hose an, die vor dem Bett auf dem Boden gelegen hatte, stand auf und reckte sich noch mal, dann zog er an der Klingelschnur, um sich Wasser bringen zu lassen.

Er wandte sich Emma zu, die, außer dass das weiße Häubchen fehlte, genauso aussah wie am Abend zuvor. Ihr Kleid hatte keine einzige Knitterfalte. Kurz fragte er sich, ob sie die ganze Nacht stocksteif dagesessen hatte. Dann runzelte er die Stirn. Er erinnerte sich vage, dass sie gegangen war, bevor er sich ausgezogen hatte und erschöpft ins Bett gefallen war.

Er hatte geschlafen wie ein Toter, völlig traumlos, Gott sei Dank.

»Wie spät ist es?«

»Kurz nach Mittag«, sagte sie.

Seufzend rieb er sich die Stirn, um die drohenden Kopfschmerzen zu vertreiben.

»Kann ich Ihnen etwas bringen? Etwas zu essen oder zu trinken vielleicht?«

»Nein.« Er hatte nach einem Diener geläutet. Es lag nicht in seiner Absicht, eine Dame wie Emma Curtis für sich das Dienstmädchen spielen zu lassen. »Danke«, fügte er verzögert hinzu.

Er ließ die Hand sinken und warf ihr einen Blick zu. »Da sitzen Sie wohl schon weiß Gott wie lange und warten darauf, dass ich aufwache. Ich nehme an, Sie haben einen Plan, der sich nun durch mich verzögert?«

Oh ja, sie sah aus wie eine Frau mit einem Plan, ruhig und gewappnet. Wogegen er benebelt war und den halben Tag verschlafen hatte.

Sie kniff die Lippen zusammen. Diese köstlichen vollen Lippen. Er wollte eine zweite Kostprobe.

»Nun«, antwortete sie gedehnt, »es war mir nicht unangenehm, Ihnen beim Schlafen zuzusehen, das muss ich zugeben. Sie sehen dabei wirklich unschuldig und jungenhaft aus.«

Er unschuldig? Jungenhaft? Er schnaubte.

Sie ignorierte das. »Allerdings habe ich mir überlegt, wie wir vorgehen sollten«, sagte sie in nüchternem Geschäftston. »Ich meine, wir sollten zunächst die Dokumente analysieren, die uns zu Morton führen können.«

Er nickte.

»Und dann sollten wir aufbrechen.«

»Möchten Sie mir auch sagen, wohin?«

»Nach Schottland.«

Er zog die Brauen hoch. »Ah. Vielleicht sollte ich mir die Dokumente sofort ansehen.«

»Natürlich.« Sie stand auf, kniete sich vor die abgeschabte Reisetasche, die neben dem Stuhl stand, und hob einen kleinen Stapel sorgfältig gefalteter Kleidungsstücke heraus. Dabei begriff er, dass das alles war, was sie mitzunehmen gedachte. Sie konnte nicht mehr als ein Kleid bei sich haben. Er selbst schleppte mehr als das Doppelte mit sich herum.

Vom Grund der Tasche zog sie eine Briefmappe hervor, legte sie auf den kleinen runden Tisch und packte ihre Kleidung wieder ein.

Derweil klopfte ein Diener an die Tür, und Luke ging öffnen. Er bestellte Wasser zum Waschen und ein leichtes Mittagessen für zwei Personen, dann wandte er sich Emma zu, die geduldig wartend an ihrem Platz saß, die Hände im Schoß gefaltet.

Er ging die zwei Schritte auf sie zu – das Zimmer war wirklich verflucht klein – und streckte die Hand aus. »Lassen Sie mal sehen.«

Sie nahm ein Blatt Pergament aus der Mappe und reichte es ihm.

Er überflog es. »Das scheint mir ein Überweisungsbeleg der Bank von England zu sein.«

»Genau das ist es. Jedoch ist das nicht die Unterschrift meines Vaters, sondern eine Fälschung.«

»Sie glauben, Roger Morton hat die Unterschrift Ihres Vaters gefälscht? Hat ihm das Geld gestohlen und ist abgehauen?«

»Ja. Und bevor er Bristol verließ, brachte er meinen Mann um. Henry war irgendwie in die Sache verwickelt – auf welche Weise, weiß ich nicht genau. Er muss Mortons Absicht gekannt haben und …« Ihre Stimme wurde immer leiser, bis sie verstummte.

Er schaute sie über den Rand des zerknitterten Blattes an und bemerkte die Röte auf ihren Wangen. Wie abscheulich musste es sein zu entdecken, dass der eigene Ehemann mit einem Komplizen zusammen das Familienvermögen gestohlen hatte.

»Wie viel hat Morton gestohlen?«, fragte er leise.

»Alles.«

Er atmete langsam aus und schaute auf den Beleg. Die Summe betrug über fünftausend Pfund. »Gab es mehr als das?«

»Ja.« Ihr Ton war knapp. »Einiges.«

»Wissen Sie, wie der Rest entwendet wurde?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Als ich die persönlichen Sachen meines Mannes durchsah, war dies das einzige Papier, das mir seltsam vorkam. Zuerst habe ich mich über den hohen Geldbetrag, der abgehoben wurde, gewundert. Dann ging ich mit dem Beleg zu meinem Vater, und er wusste nichts davon.«

»Warum sollte Ihr Mann den Beleg in seinem Besitz gehabt haben?«

»Er kannte Morton. Sie hatten irgendwie miteinander zu tun.« Er betrachtete ihren grazilen blassen Hals, als sie den Kopf wegdrehte. Dabei trommelte sie mit den Fingern auf ihrem Knie. »Ich ging zu der Adresse des Empfängers, die auf dem Beleg angegeben ist. Die Vermieterin war sehr hilfsbereit. Sie erzählte mir, ein Mann namens Roger Morton logierte dort gelegentlich, sei aber seit einiger Zeit nicht mehr dort gewesen – nicht seit«, sie atmete einmal tief durch, »seit dem Tag, als mein Mann umgebracht wurde.«

Plötzlich sah sie verletzlich aus. Einsam. Ein ungewohnter Impuls drängte ihn, sie in die Arme zu nehmen, sie zu halten und ihr zu sagen, dass alles gut werden würde.

Aber das konnte er schlecht tun. Wie auch? Er wüsste nicht mal, ob sich das Versprechen halten ließ.

Emma tat einen bebenden Atemzug und fuhr fort. »Die Vermieterin hat mich in Mortons Zimmer gelassen, damit ich es durchsuchen konnte. Da habe ich einen ungeöffneten Brief gefunden.« Sie deutete auf ihre auf dem Tisch liegende Mappe. »Als ich sie später danach fragte, sagte sie, er sei am achtzehnten September letzten Jahres mit der Post gekommen.«

Sie gab ihm das Blatt Papier, und dabei sah er, dass ihre Indizien sich auf diese zwei Dokumente beschränkten – den Bankbeleg über die Geldlieferung an eine Adresse, wo Morton logiert hatte, und diesen Brief.

Er faltete ihn auseinander und las.

Sie haben lange genug gebraucht. Ihre Beschäftigung mit Curtis macht Ihnen keine Ehre. Beenden Sie Ihr Geschäft mit ihm – der Mann vergeudet Ihre Zeit ebenso wie meine. Wenn ich nicht die volle Summe zurückbekomme, die Sie mir zum ersten Oktober schulden, werden weitere Maßnahmen erforderlich sein. Stellen Sie meine Geduld nicht auf die Probe.

Bitte bedenken Sie, dass ich die Herbstmonate auf meinem Wohnsitz in Schottland verbringe. Schicken Sie das Geld direkt zu mir nach Duddingston Parish bei Edinburgh.

C. Macmillan

Luke las den Brief zwei Mal, dann blickte er Emma an. Heute war der siebte Oktober. Die im Brief gesetzte Frist lag ein ganzes Jahr zurück.

Hinter Emma hing das Häubchen an seinen Bändern von dem einzigen Wandhaken des Zimmers. Ihre prachtvollen Haare glänzten im Sonnenschein, der die verschiedenen Töne von Bronze, Mahagoni und Gold zum Schimmern brachte. Doch es war im Nacken zu einem strengen Knoten gesteckt. Nicht mal eine Strähne kräuselte sich über den Ohren, ganz im Gegensatz zum vergangenen Abend.

Ihre Körperhaltung war ebenso straff. Sie bewegte lediglich die Finger, die unaufhörlich auf den Oberschenkel tippten. Er wollte sie schlaff und empfänglich in seinen Armen … in seinem Bett. Er wollte ihr die Haarnadeln herausziehen und diese üppige goldbraune Pracht über die Schultern fallen sehen. Er wollte die Haken und Ösen ertasten, die ihren Leib einschnürten, und ebenfalls lösen.

Und vielleicht, wenn er diesen Bastard Morton für sie fand, würde er das sogar tun können.

»Wann wurde Ihr Mann getötet?«, fragte er ruhig.

»Letztes Jahr am siebzehnten September.«

Also war der Brief an dem Tag gebracht worden, nachdem Morton sein schmutziges Geschäft mit Curtis abgewickelt hatte. Der Brief war nicht geöffnet worden, demnach hatte Morton Bristol da schon verlassen.

»Nachdem ich das gelesen habe, verstehe ich, warum Sie Morton verdächtigen. Das deutet zweifellos auf ihn als den Mörder hin. Und dieser Macmillan scheint sein Komplize gewesen zu sein.«

»Ja.« Ihr Blick war entschieden und unergründlich. Er fragte sich, ob sie um Curtis trauerte. Sie kam ihm eher wütend als untröstlich vor.

»Wie wurde er getötet?«

Sie blickte auf ihre gefalteten Hände. »Im Avon ertränkt. Zuerst dachten wir uns nichts dabei, als er am Morgen nicht zu Hause war. Es war nicht das erste Mal, dass er über Nacht wegblieb, und …«