9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Zu Fuß von Wilhelmshaven bis zur 2962 Meter hohen Zugspitze – mit diesem Ziel schlägtDurch die deutsche Wildnis Zu Fuß von Wilhelmshaven bis zur 2962 Meter hohen Zugspitze – mit diesem Ziel schlägt sich Joey Kelly durch die «Wildnis» Deutschlands: Er übernachtet draußen unter einer Plane, trinkt und isst nur, was die Natur ihm bietet, und marschiert pro Tag im Schnitt mehr als einen Marathon. Wetter und Einsamkeit sind seine stetigen Begleiter. Hunger und Durst treiben ihn an den Rand der Verzweiflung. Doch am Ende besiegt Joey Kelly die Hysterie seines Körpers und steht nach knapp drei Wochen und 900 Kilometern auf der Zugspitze. Der Lauf seines Lebens – ein einzigartiger Erlebnisbericht.chtet draußen unter einer Plane, trinkt und isst nur, was die Natur ihm bietet, und marschiert pro Tag im Schnitt mehr als einen Marathon. Wetter und Einsamkeit sind seine stetigen Begleiter. Hunger und Durst treiben ihn an den Rand der Verzweiflung. Doch am Ende besiegt Joey Kelly die Hysterie seines Körpers und steht nach knapp drei Wochen und 900 Kilometern auf der Zugspitze. Der Lauf seines Lebens – ein einzigartiger Erlebnisbericht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

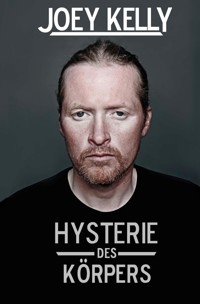

Joey Kelly

Hysterie des Körpers

Der Lauf meines Lebens

Aufgezeichnet von Ralf Hermersdorfer

Der Start

Die Idee

Der Survival-Man

Das Marschgepäck

Die Vorbereitung

Die Angst

Der Samstag

Der Marathon-Man

Der Sonntag

Die Kommunikation

Der Montag

Die ersten Schritte

Der Wolf

Die Erinnerungen

Die Nacht

Die Musikschule

Der Besucher

Das Boss-Meeting

Der Ire in Roth

Der Regen

Der Break-even

Der Familiensport

Die Fundsachen

Das Familienunternehmen

Das Exklusiv-Interview

Das Festmahl

Der Ausgleichssport

Das Runner’s High

Die Sportfans

Der Gipfel

Die Route

DER START

Wilhelmshaven zeigt sich an diesem dritten September von seiner sonnigen Seite. Die Nordsee ist flach wie eine Scheibe, nicht eine Welle bricht. Ich stehe vor der Wasserkante, die laue Luft verströmt vom Deichwall her diesen einzigartigen Duft von frisch gemähtem Rasen. Jede Menge Radfahrer kommen mir entgegen, Rentner sitzen mit ihren Thermoskannen auf der Bank und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen.

Es ist genau 14Uhr 57, und ich packe mir meinen Rucksack auf die Schultern.

Es geht endlich los.

Das Wetter ist geradezu perfekt.

Leicht bewölkt, gefühlte zwanzig Grad Lufttemperatur und so gut wie kaum Wind. So macht Laufen richtig Spaß. Das wird ein guter Tag, rede ich mir ein und versuche damit, meine Ungeduld zu überspielen.

Irgendwie begleitet mich ein komisches Gefühl. Ich laufe ganz allein los, keine Mitstreiter, kein Startschuss. Hier stehen keine Tausende von Zuschauern und versuchen, einen Blick auf die Athleten zu erhaschen. Hier gibt es auch nichts zu sehen, außer dem Meer. Und einem scheinbar leicht Verwirrten, der mit seinem Rucksack bei schönstem Sommerwetter geradewegs Richtung Hauptstraße gen Süden läuft. Ein paar der Spaziergänger erkennen mich und scheinen unsicher, ob sie mich ansprechen sollen oder nicht.

Ich sehe aus wie eine laufende Litfaßsäule.

Jetzt heißt es erst einmal Strecke machen. Ich habe meinen zentnerschweren Rucksack mit dem Hüftgurt festgezurrt und komme mir vor wie auf dem Marsch zu einem Basislager im Himalaya. Immer noch frohen Mutes, schreite ich ordentlich aus und habe bald das erste Schild in Richtung Oldenburg im Visier.

Als ich am Wegesrand jede Menge Brombeerbüsche entdecke, erliege ich der Versuchung, mir einen Vorrat anzulegen.

Man darf die Beeren maximal von Bauchnabelhöhe aufwärts pflücken. Weiter unten läuft man Gefahr, sich mit einer leckeren Beere auch gleich einen Fuchsbandwurm einzuverleiben, denn Meister Reineke markiert vorzugsweise an dem knorrigen Wurzelwerk sein Revier. Von einer mitgenommenen Müllbeutelrolle reiße ich mir eine Tüte ab und pflücke wie ein Weltmeister. Wer sagt denn, dass es schwer sei, unterwegs Nahrung zu finden. Ein gutes halbes Kilo verstaue ich in meinem Rucksack.

Die friesische Tiefebene steht voller Maisfelder. Ich steige in ein Staudenfeld und probiere das frische Tierfutter direkt vom Halm. Es schmeckt mehlig und knackt zwischen den Zähnen. Drei kleine Maiskolben stecke ich mir in die Hosentasche, falls ich nichts anderes mehr für mein Abendbrot finden sollte.

Der Durst kommt schleichend. Ich bin zwar darauf eingestellt, aber jetzt, wo ich wirklich etwas trinken muss, wird es problematisch. Das Wasser in den kleinen Bächen, die Richtung Meer streben, ist durch die Gezeiten salzhaltig. Das kann ich also schon mal vergessen. Vor einer Hauseinfahrt steht neben einer Mülltonne ein gelber Plastiksack mit leeren Einwegflaschen. Ich suche mir eine Anderthalb-Liter-Flasche heraus, die noch einigermaßen sauber ist.

Die schmerzliche Empfindung des Durstes macht sich bis in den Rachen breit. Versuche ich den nicht mehr vorhandenen Speichel zu schlucken, haftet der Gaumen fest. Ein kurzes Hüsteln hilft, ihn wieder scheinbar zu lösen. Weiter unten fühlt sich die Kehle jedoch an, als ob sie bei jedem Atemzug zusammenkleben möchte. Der warme Septemberwind, den ich durch meine Luftröhre sauge, tut sein Übriges, um den Eindruck noch zu verstärken. Ein Schluck Wasser wäre jetzt wie ein Jungbrunnen. Ich möchte nur noch trinken und trinken und nicht mehr damit aufhören. Noch weiß ich aber nicht, wann ich die Möglichkeit dazu bekommen werde.

Erst drei Stunden nach dem Start finde ich ein erstes Wasserloch, direkt neben einer Kuhweide. So, wie das aussieht, hat die wiederkäuende Herde nicht nur aus dem Tümpel getrunken, sondern darin auch den Wasserkreislauf wieder von vorn begonnen. Mit dem blauen Plastikdeckel versuche ich, vorsichtig ein paar Kappen ohne die lebendigen Mikroorganismen in die Flasche umzufüllen. Die warme, hellbraune Brühe schmeckt wie Dreck, trotzdem zwänge ich mir ungefähr einen halben Liter hinein.

Achtzehn Kilogramm körpereigenes Übergewicht schleppe ich mit mir durch die Gegend, dazu kommen noch zwanzig Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. Zusammengenommen bewege ich über hundert Kilogramm mit der gefühlten Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke durch Norddeutschland.

Vom Marathonlaufen bin ich es gewohnt, die Kilometer geschwind herunterzuspulen, dass die Orte nur so an mir vorbeifliegen. Schaue ich aber auf meinen Streckenplan, ahne ich, dass das hier eine einzige Katastrophe wird. Für die ersten zehn Kilometer, während deren ich immer noch das Meer sehen konnte, habe ich über drei Stunden gebraucht. Mich beschleicht das Gefühl, überhaupt nicht vom Fleck zu kommen. Ich klebe hier in Ostfriesland fest.

Muss ich meinen Masterplan etwa schon am ersten Tag über den Haufen werfen? Gestern dachte ich noch voller Tatendrang, ich ziehe die Strecke am Anfang einfach mal in knackiger Geschwindigkeit ohne Pause durch. Meine Bestzeit in der Distanz von hundert Kilometern am Stück sind neun Stunden und acht Minuten. Ich wollte, wenn ich mich am ersten Abend fit fühle, die ganze Nacht einfach bis zum nächsten Nachmittag durchlaufen. «Dann schlägst du dein Zelt auf, machst dir ein Feuerchen an, und erst am dritten Tag gehst du zum normalen, vorher berechneten Programm über!» Schon in den ersten dreißig Stunden hätte ich so ungefähr hundertzwanzig Kilometer schaffen können, gute fünfzehn Prozent der Gesamtstrecke.

So weit die Idee.

Jetzt ist es kurz nach zwanzig Uhr, und ich bin bei Kilometer neunzehn. Mein Road Book hat achtzig Kartenseiten, eine davon habe ich heute geschafft. Den ganzen Tag habe ich herumgetrödelt, meine Energie mit dem Pflücken von Hunderten Brombeeren vergeudet und verdrecktes friesisches Wasser getrunken.

Ich bin noch keinen ganzen Tag unterwegs, und schon verlässt mich der Mut. Während keines einzigen Wettkampfes meiner Karriere dachte ich ans Aufgeben. Doch das hier ist eine komplett neue Erfahrung für mich. Das aufkommende Hungergefühl, der trockene Mund und das Monstergepäck auf meinem Rücken geben mir das Gefühl, schon seit Tagen ohne richtige Mahlzeit unterwegs zu sein. Ich greife mir im Dämmerlicht einen Apfel vom Baum. Feste Nahrung mit hohem Wasseranteil, das könnte weiterhelfen. Ich hätte aber genauso gut ein Stück Holz nehmen können. Als ich in den Apfel beiße, bleiben meine Zähne fast drin stecken.

Wie soll das bloß weitergehen? Ich habe Kohldampf ohne Ende. Warum habe ich mir heute Mittag nicht noch mal den Bauch vollgeschlagen? Dann würde es mir bestimmt auch mental bessergehen. Das Letzte, was ich in der Zivilisation zu mir genommen habe, war heute Morgen ein halbes Brötchen mit Marmelade.

In meinem Selbstmitleid merke ich nicht, dass es schon langsam dunkel wird. Eigentlich sollte hier die Hauptstraße nach links abgehen, das sagt zumindest die Karte. Aber hier geht nichts ab. Die Straße bleibt konsequent gerade. Ich setze mich auf meinen Rucksack und schaue mir das Ganze nochmals genauer an.

Ich habe die Abbiegung verpasst.

Kein Auto kommt vorbei, kein Mensch ist mehr auf der Straße. Und ich, der Kelly, der sich so tolle Projekte ausdenkt, sitze allein im Nirgendwo von Ostfriesland und habe keine Idee, wie es weitergehen soll.

Doppelter Weg ist halbe Freude. Ich schätze, dass ich ungefähr fünfhundert Meter zu weit gelaufen bin. Das kostet mich hin und zurück einen Kilometer zusätzlich in der Gesamtabrechnung.

Es ist bereits dunkel.

Ich hatte heute Morgen noch im Internet nachgeschaut: Um etwa 20Uhr 30 wollte sich die Sonne verabschieden. Hat sie auch pünktlich getan. Jeden Tag geht sie ab jetzt drei Minuten eher unter, nach einer Woche reden wir dann schon von zwanzig Minuten.

Ich muss mich jetzt schleunigst darum kümmern, wo ich die Nacht verbringe. Um mich herum sind nur Weiden und Wiesen. Wald kann man in der Dunkelheit nicht mehr erkennen. Ich spüre den Nebel und die aufkommende Feuchtigkeit. Den Kühen ist das völlig egal, die sind noch immer mit Wiederkäuen beschäftigt. Aber ich sollte definitiv nicht auf der Wiese schlafen, sonst mache ich vor Zittern bis morgen früh kein Auge zu.

Nach einer weiteren halben Stunde komme ich in ein anscheinend verlassenes Dorf. Nur die Hauptstraße ist beleuchtet, die Ansammlung der etwa fünfzig Häuser verschwindet im Dunklen. Ich entdecke etwas versetzt von einer Bushaltestelle einen nagelneuen, grasgrünen Trafo-Kasten von fast vier Metern Breite, dahinter sind nur Rhododendron-Büsche. Nicht optimal, aber ich muss mich jetzt einfach hinlegen. Mit den Armen versuche ich, mir im Licht meiner Mini-Stirnlampe einen Weg durch das mannshohe Dickicht zu schaffen. Ich quetsche mich durch das Buschwerk hindurch, breite so gut es geht meine Baumarktplane auf dem Boden aus und kann mich endlich langmachen. Sollte es heute Nacht regnen, wird meine ganze Ausrüstung nass, von mir mal ganz abgesehen.

Wenn man nachts unter freiem Himmel liegt, hört man jedes Geräusch wie unter voll aufgedrehten Kopfhörern mit Stereo-Quadro-Effekt. Irgendetwas huscht von links nach rechts durch den Busch, keine zehn Meter weiter piepst ein Vogel ohne Unterlass.

Die Nacht ist schrecklich, immer wieder nicke ich für zehn Minuten weg, um gleich darauf wieder hellwach zu sein. Mal ist es ein Laut, der mich aufschrecken lässt, dann wieder das Astgeflecht unter meiner Plane, das ständig in neuen Kombinationen in mein Kreuz drückt. Ich denke an den morgigen Tag und wie ich wohl an Wasser und Essen herankomme. Mein Kohldampf wird immer schlimmer.

Schlafmangel kenn ich zwar, aber es ist etwas ganz anderes, wenn man mit leerem Magen versucht einzuschlafen. Ich kann noch nicht einschätzen, ob mein Körper heute nur am Spinnen ist, weil es der allererste Tag meines Projektes ist, oder ob er sich bereits umstellt. Ich habe die Sache einfach nicht im Griff. Ich bin deprimiert. Und langsam kommt auch leichte Panik auf, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin.

Ich bin schlaflos glücklich, als es endlich hell wird.

DIE IDEE

Irgendwann stand der nächste Ultra-Marathon an, und ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass das jetzt wieder nach der gleichen Schablone ablaufen wird: klassische Vorbereitung mit wochenlangem Training, dann alles zusammenpacken und an irgendeinen entfernten Punkt der Erde fliegen, um die nächste Wüste oder das nächste Gebirge zu durchqueren.

Ich hatte das Gefühl, beim Ultra-Sport auf der Stelle zu treten. Das musste sich ändern. Ich wollte eine neue Herausforderung finden, hatte aber keine Ahnung, was das sein konnte. Sicher war ich mir nur, dass ich keine Lust hatte, diese Ultra-Marathons immer länger, höher und schneller abzulaufen, sondern dass ich etwas Neues probieren wollte.

Mein letzter Wüstenlauf ging durch die australischen Outbacks, wieder zweihundertfünfzig Kilometer in sechs Etappen. Es war ein austauschbares Prozedere, nur der Ort unterschied sich von allen anderen. Es war physisch ähnlich hart wie in der Sahara, Gobi und Atacama, aber vom Laufprofil anders als Jordanien, Alaska, der Himalaya oder das Tal des Todes in Amerika. Du hast bei diesen Läufen grundsätzlich immer die gleichen Teilnahmebedingungen, Zeitvorgaben, das übliche Gepäck, Tütennahrung, das fast identische Camp. Du erreichst das Ziel und bist überglücklich, aber in Australien wiederholte sich diese Art von Wettkampf für mich bereits zum ungefähr dreißigsten Mal.

Auch leistungstechnisch war ich an meinem Limit angekommen. Fast immer kam ich unter den ersten zehn ins Ziel, und das ist für mich das Maximale bei meinem Trainingsaufwand. Einen Ultra-Run kann ich nicht gewinnen, zu viele Profiläufer sind dort jedes Mal am Start. Typen, die ausschließlich dafür leben und von morgens bis abends trainieren. Manche von ihnen sind schon zehn Wochen eher am Wettkampfort, laufen die Strecke als lockere Einzeleinheiten ab, akklimatisieren sich dadurch bestens und kennen vorher jeden Stein auf dem Weg.

In Australien kam mir während des Laufes immer wieder dieser Film von Rüdiger Nehberg in den Sinn. Vor dreißig Jahren ist der Überlebenskünstler mit nichts als einem Survival-Kit durch ganz Deutschland gewandert. Allein, ohne Druck, ohne fremde Hilfe, einfach mal so von Hamburg ins Allgäu. Ernährt hat er sich nur von dem, was er am Wegesrand fand, von Früchten, Käfern und allerlei anderem Getier. Legendär auch die Geschichte, als sich Nehberg einen totgefahrenen Igel von der Straße kratzte und über einem Lagerfeuer medium grillte.

Er wollte sich selbst und der Gesellschaft damit beweisen, dass auch in einem so hochindustrialisierten Staat wie Deutschland keiner umkommt, wenn er das nutzt, was die Natur ihm bietet.

Nehberg hatte keine Zeit im Nacken, dennoch schritt er fast tausend Kilometer in dreiundzwanzig Tagen ab. Das hat durchaus Parallelen zum Ultra-Sport. Sicherlich kann fast jeder von sich behaupten, zehn Kilometer am Tag zu wandern, ohne einen physischen Zusammenbruch zu erleiden. Aber was, wenn man sich nur von dem ernähren darf, was man unterwegs findet? Das ist nichts für Gourmets, Stubenhocker und Allergiker.

Was mich an der Idee faszinierte, war die Distanz. Fast tausend Kilometer am Stück war ich noch nie gelaufen. Das wäre viermal so viel wie meine bisherige Höchstleistung, denn ein Ultra-Marathon umfasst nur zweihundertfünfzig Kilometer. Und ich würde alleine laufen, nur von meinem inneren Schweinehund begleitet, bei meinem größten Abenteuer seit fünfzehn Jahren.

Dazu kam ein nicht vorhersehbares Tempo, welches man kraft seiner täglichen Verfassung ganz allein bestimmen muss. Wie reagierte meine Physis, wenn ich mehr als fünf Tage mit jeweils einem Marathon unterwegs war? Wäre ich in der Lage, das ohne regelmäßige Nahrung und null Kontakt zur Außenwelt durchzuhalten? Und konnte man diese Strecke unter sportlichen Aspekten auch in einer annehmbaren Zeit schaffen?

Eine unglaubliche Herausforderung für mich persönlich und eine ganz neue Etappe im Ultra-Sport.

DER SURVIVAL-MAN

Mir war klar, dass ich vor diesem Wahnsinnsritt mit Rüdiger Nehberg sprechen musste. Seine Deutschlandwanderung war zwar schon fast dreißig Jahre her, und mittlerweile konnte man sich mit diversen technischen Dingen und Funktionskleidung weitaus besser ausrüsten als damals, aber ich wollte ihm meine Ambitionen mitteilen und ihn um ein paar Tipps bitten. Denn vor und nach ihm hat bis heute keiner versucht, eine solche Distanz zu Fuß zu bewältigen – geschweige denn geschafft.

Über mein Büro bekam ich seine Telefonnummer und griff zum Äußersten.

«Nehberg.» Eine entspannte Stimme meldete sich am anderen Ende der Leitung.

«Ja, Joey Kelly hier. Herr Nehberg, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie anrufe. Ich bin Ihr größter Fan.»

«Welcher Kelly? Sind Sie etwa der von Stefan Raab?»

Das war schon mal ein gutes Zeichen. Er kannte mich und schaute im stolzen Alter von fünfundsiebzig Jahren noch die TV-Wettkämpfe von Stefan Raab wie Turmspringen, Wok-WM und Stock-Car-Challenge.

«Ja, Herr Nehberg. Ich wollte Sie kontaktieren, weil ich Ihren Rat brauche. Mein Plan ist, von Norden nach Süden durch Deutschland zu laufen. Also genau wie Sie damals, nur mit dem einen Unterschied, dass ich nicht wandern will, sondern rennen.»

Nach einer kurzen Pause sagte er: «Also das macht am Telefon überhaupt keinen Sinn, da müssen Sie sich mal zwei, drei Tage freinehmen und bei mir vorbeikommen.»

Rüdiger Nehbergs Fachwerkhaus liegt auf einem leicht geschwungenen Hügel unweit von Bad Segeberg. Schwarze Balken halten das weißgetünchte Lehmgebäude scheinbar mühelos zusammen. Es ist riesengroß und komplett saniert. Schon die Zufahrt ist mondän. Ungefähr hundert Meter vor dem Haus gibt es einen eigenen Parkplatz, von dem aus man einen grandiosen Blick auf das fünf Hektar große Anwesen hat.

Ich stellte meinen Wagen ab und sah direkt vor dem Haus einen gewaltigen Stein liegen. Ein riesengroßer Klotz, wie ein Hinkelstein bei Asterix und Obelix. Diesen Findling mit einem Gewicht von knapp dreißig Tonnen hatte Nehberg bei einer seiner endlosen Wanderungen an der Küste entdeckt und mit Hilfe eines Krans und Sattelschleppers vor sein Haus kippen lassen. Wie ich später erfuhr, ist er ein passionierter Steinsammler: Auf seinem ganzen Grundstück hat er Dutzende Findlinge in allen Größen wohlgeordnet verteilt.

Nehberg kam mir mit eiligen Schritten entgegen und begrüßte mich. Ein fester Händedruck, der jeden Pianisten verzweifeln lassen würde. Ich sah mir gegenüber einen ungewöhnlich starken und gesund aussehenden Menschen, einen richtig drahtigen Typen. Dazu eine extrem positive Ausstrahlung und ein durchdringender, ehrlicher Blick. Wenn einer Menschenkenntnis besitzt, dann Nehberg. Er kennt alle Kulturen dieser Welt, hat die unmenschlichsten Erfahrungen gemacht und fünfundzwanzig Raubüberfälle überlebt. Ein Enthusiast mit einem selbstlosen Einsatz für das Yanomami-Volk im brasilianischen Regenwald und Aktivist gegen die Beschneidung der Frauen in Afrika.

Wir merkten beide sofort, die Wellenlänge stimmt.

«Schön, dass es so schnell geklappt hat», sagte Nehberg und hielt mir die Tür auf.

Ein Haus wie ein Museum. Tausende Kleinigkeiten sind thematisch geordnet und in Nischen ausgestellt: dort Gewehre und Skulpturen aus Afrika, ein paar Meter weiter wertvolle Souvenirs und Fotos in antiken Rahmen aus Asien und dem Orient. Seine ganzen Weltreisen liegen vor einem wie auf einem Tablett. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Nehbergs Frau Annette kochte für uns Tee, und ich dachte, jetzt fragt er dich gleich, wie du überhaupt auf diese wahnwitzige Idee gekommen bist. Doch das Gegenteil war der Fall.

«So, Joey. Jetzt erzähle mir mal, wie ich dich bei diesem Projekt unterstützen kann.»

Ich erzählte ihm, wie mich die TV-Reportage über seinen Marsch durch Deutschland fasziniert hatte und ich festen Willens war, diese Distanz nicht nur zu laufen, sondern zu rennen. In zwei Monaten wollte ich starten.

Nehberg sagte: «Und genau deshalb sollten wir jetzt anfangen.»

DAS MARSCHGEPÄCK

Wir saßen bei Pfefferminztee, und ich berichtete Rüdiger Nehberg von meinem Plan. Seine aufgerissenen Augen zeigten mir, dass er das Ganze nicht nur wohlwollend zur Kenntnis nahm, sondern auch ein wenig beeindruckt war, dass es tatsächlich einen Irren gab, der genauso tickte wie er.

In einer Zeit, in der die Leute morgens mit dem Auto zum Bäcker um die Ecke fahren, wollte ich seine Tour wiederholen und eine Entfernung von neunhundert Kilometern durchlaufen. Und das unter seinem damals gesetzten Survival-Kodex: Ich nutze nur die Ausrüstung, die ich selbst tragen kann, und ernähre mich von dem, was die Natur auf dem Weg hergibt.

Nach zehn Minuten unterbrach mich Nehberg in meinem Redeschwall: «So, Joey. Wir sollten uns als Erstes um dein Equipment kümmern. Das ist die Basis von allem.»

Ich war vorbereitet: «Super, ich hole mein Gepäck und zeige dir, was ich habe, und du sagst mir, was du denkst, was ich brauche!»

Ich ging schnell zum Auto und kam mit zwei Sechzig-Liter-Taschen und einem Rucksack zurück. Ich stellte sie vor ihn hin und wartete auf eine Reaktion.

«Jetzt mal ernsthaft», grummelte er, «wo willst du eigentlich hin? In den Urlaub? Auf Abenteuer-Safari oder auf Survival-Tour? Du brauchst die Taschen nicht einmal aufzumachen. Das ganze Zeug kannst du getrost zu Hause lassen, das braucht kein Mensch.»

So leicht gab ich mich nicht geschlagen: «Aber ich brauche zwei Paar Laufschuhe, fünf Socken, drei Unterhosen und ein tägliches Shirt zum Wechseln!»

Ich zog eine Tüte mit Gummibärchen aus dem Rucksack und sah in Nehbergs Gesicht. «Und leckere Trockennahrung mit viel Gelatine. Ist nicht schlimm, wenn ich andere Sorten von Tieren esse als du, oder?»

Er lachte lauthals los und meinte: «Joey, die gleichen Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Aber das wird dich nicht retten. Nicht bei so einem Unternehmen.»

Die entspannte Stimmung zog sich durch den ganzen Tag. Zum Glück ist Rüdiger Nehberg ein Mensch, der sich selbst nicht so ernst nimmt. Er zeigte mir Sachen, die ich noch nicht kannte, und erzählte mir von Kniffen, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich wollte mir einiges von ihm abschauen, aber trotzdem mein eigenes Ding machen. Mein Vorhaben faszinierte ihn, auch wenn ich diese Deutschlandwanderung über ein Vierteljahrhundert später unter ganz anderen Voraussetzungen angehen wollte als er damals – nämlich als Sportler.

«Also, Joey, noch mal zu den Taschen. Die Definition ist relativ einfach: Alles, was du brauchst, ist das, was du am Körper trägst.»

«Aber ich werde schwitzen ohne Ende, mein Shirt und meine Hose sind jeden Tag klitschnass!»

«Nein, du musst einfach vermeiden zu schwitzen. Du musst langsam laufen, ganz langsam gehen. Du musst dich so geschmeidig bewegen wie ein Reh und immer die Arme mitbenutzen. Du musst mit einem ganz anderen Zeitgefühl arbeiten. Das ist kein Rennen. Das ist keine Hetzerei. Es gibt keine Uhr, keine zeitliche Begrenzung, keinen Start, kein Finish. Es gibt keine Etappenwettkämpfe, es gibt keine Gegner. Du kämpfst nur gegen die Natur und gegen dich selbst.»

«Aber ich will auch ankommen, lebendig und ohne Lungenentzündung.»

«Wenn du dich zusammenreißt und auf die ganzen Dinge verzichtest, die du jeden Tag benutzt, dann wird es nicht gerade einfach. Aber nur so kannst du das schaffen. Alles andere ist Schwachsinn. Dann wirst du scheitern.»

Ich packte meine Taschen aus und diskutierte mit ihm über die Notwendigkeit und den praktischen Nutzen von tausend Kleinigkeiten.

«Lass uns doch mal bitte durchsehen, was ich unter Umständen vielleicht doch mitnehmen kann. Ich bin halt Kelly, der verwöhnte Wüstenläufer!»

Über Jahre hatte ich mir ein Basisequipment angelegt, das bei jedem Wettkampf zum Einsatz kam. Ich nahm immer alles komplett mit auf Reisen und wählte kurz vor dem Start aus, was ich für den jeweiligen Lauf – wahlweise durch staubige Wüste oder eisiges Gebirge – wirklich brauchte. Ich hielt das für eine clevere Idee. So hatte ich immer alles dabei und konnte nichts vergessen.

Ein halbe Stunde lang sortierten wir alles durch. Links auf einen Stapel das Zeug, das überflüssig war, und rechts die Sachen, die ich definitiv dabeihaben sollte. Dieser Haufen machte einen sehr übersichtlichen Eindruck.

Zum Schluss meinte Nehberg lapidar: «Und den halbieren wir jetzt noch mal.»

In diesem Moment wusste ich, das wird wirklich eine ganz andere Nummer. Über die Distanz machte ich mir keine Gedanken mehr, aber wenn ich auf meine vertrauten Dinge, die mich bisher in jedes Ziel gebracht haben, verzichten sollte, sah ich aus meiner Sicht das ganze Projekt gefährdet.

«Joey, wenn du so losläufst, kommst du nie an! Du musst bedenken, dass du alles schleppen musst. Du hast gar keine Vorstellung, was das an Kraft und Energie auf dieser Distanz kostet. Jedes zusätzliche Kilogramm Gewicht, das du im Rucksack hast und an Körpermasse mit dir herumträgst, ist einfach auf Dauer unvorstellbar kraftraubend.»

Ihm blieb nicht verborgen, dass mich langsam leichte Panik befiel. Er stopfte den überschaubaren Rest in meinen Rucksack und hielt ihn mit langem Arm von sich gestreckt in die Höhe.

«Das sind zwar immer noch fünfzehn Kilogramm, aber das ist machbar.»

Das war ein Zugeständnis. Aber es war noch nicht das Ende seiner Zusammenfassung.

«Gehe einfach mit dem vollen Rucksack so los, aber am Ende wirst du sehen, dass du dich von dem meisten Zeug sowieso trennst. Das Thema erledigt sich von ganz allein.»

Und so war es dann auch.

DIE VORBEREITUNG

Ein hochmotivierter Hobby-Läufer nimmt seinen ersten Marathon ins Visier, meldet sich dafür offiziell an und hat ab diesem Moment einen Zieltermin. Jetzt geht es an das Runterspulen seines Trainingsplanes, den er im besten Fall mit einem erfahrenen Läufer ausgearbeitet hat. Nicht das Zeitmaß ist entscheidend, sondern die Ausdauer. Das verdrängen viele enthusiastische Laien gerade am Anfang ihrer Einheiten und wundern sich dann, dass ihnen schon nach einer halben Stunde die Luft ausgeht. Man muss bei jedem Wetter raus, egal ob es regnet, schneit oder im Hochsommer kein Lüftchen weht. Wenn der Tag des Wettkampfes kommt, kann man auch nicht sagen, das Wetter passt mir gerade nicht.

Ein halbes Jahr vor der Premiere auf dem städtischen Asphalt fängt man mit täglichen Fünf-Kilometer-Einheiten an, am Wochenende gern auch mal lockere zehn Kilometer als Belastungstest. Zwischendurch helfen Tempoläufe, um die Höchstbelastung für den Körper anzureizen. Wenn der Laie dann eine Woche vor dem Start um die fünfundzwanzig Kilometer ohne Probleme durchgelaufen ist, hat er schon die halbe Miete. Ab diesem Moment beginnen die Pasta-Tage. Der Körper muss sich regenerieren und seine Kohlenhydratspeicher auffüllen, also heißt es nur noch Nudeln in allen Variationen essen und kein Training mehr forcieren.

Dann läuft man den Marathon auch bis ins Ziel.

Das Trainingsprogramm für Ultra-Läufe von bis zu zweihundertfünfzig Kilometern am Stück unterscheidet sich kaum von einer Marathon-Vorbereitung. Nur die Kilometer, die man abzulaufen hat, werden immer mehr. Jeden Tag sind rund zwanzig Kilometer Pflicht, damit man auf einen Wochendurchschnitt von über hundert Kilometern kommt. Von Vorteil ist es außerdem, zwischendurch ein paar Wettkämpfe mit einer eigenen straffen Zeitvorgabe zu bestreiten.

Für meinen Deutschlandlauf musste ich genau dieses Programm nochmals potenzieren. Jetzt war auf einmal der Wüsten-Ultraman im Mai in Australien – ein Lauf von zweihundertfünfzig Kilometern durch die Outbacks – nur noch ein Punkt von vielen auf meinem Trainingsplan und kein eigenständiger Höhepunkt mehr, auf den ich sonst einmal jährlich hinarbeitete.

Zehn Tage nach Australien rannte ich in der Livesendung «ZDF-Fernsehgarten» für eine Spendenaktion vierundzwanzig Stunden auf einem Laufband. Als ich das geschafft hatte, standen einhundertneunundvierzig Kilometer auf der Uhr und auf dem Konto dreißigtausend Euro für einen guten Zweck.

Ende Juni begleitete ich den Deutschen Jeffrey Norris, einen Blinden, beim Marathon von Löningen. Wir sind nach knapp fünf Stunden ins Ziel gekommen – ein relativ langsamer Lauf, aber ein gutes Training für die Art von strammem Marsch, den ich mir vorgenommen hatte.

Wunderbar zum Aufpumpen der Oberschenkel eignet sich auch Fahrradfahren. Ich nahm an zwei 24-Stunden-Mountainbike-Rennen teil, in Duisburg und im österreichischen Lofer. Als kleine Ablenkung vom stumpfen Trainingsalltag fuhr ich außerdem beim 24-Stunden-Autorennen auf dem Nürburgring mit. Das hat zwar herzlich wenig mit Ausdauer zu tun, schult aber Konzentration und Geschicklichkeit.

Diese ganzen Wettkämpfe waren Teil meiner Vorbereitung neben dem täglichen Trainingsalltag. Ich konnte sie als Etappenerfolge verbuchen, kleine erreichte Ziele und Impulsgeber für das ganz große Ding im September.

Und es ging mir richtig gut dabei.

Genauso, wie man kurzfristig die Kohlehydratspeicher des Körpers für einen Marathon auffüllt, wollte ich für meinen Rekordlauf ordentlich an Masse zulegen, damit ich von den überflüssigen Kilos zehren konnte, falls ich unterwegs mal einen Tag nichts zwischen die Zähne bekam. Mein Ziel war, ungefähr zehn Kilo zuzunehmen.

Leicht wie eine Feder war ich noch nie. Mein Kampfgewicht betrug immer um die fünfundsiebzig Kilogramm. Meine Bestzeit in der Marathondistanz von zwei Stunden und vierundfünfzig Minuten erreichte ich mit einem Startgewicht von exakt 74,8Kilogramm. Alles unter dreiundsiebzig Kilogramm ist grenzwertig für mich, dann fühle ich mich total kraftlos, und der Lauf ist nur noch eine Qual.

Ich war schon immer ein wenig beleibter, manche nannten mich stämmig, andere sagten, ich sei fett. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich habe einen großzügigen Knochenapparat und dicke Muskeln – auch dank des Kampfsports, den ich jahrelang betrieben habe.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: