3,99 €

Mehr erfahren.

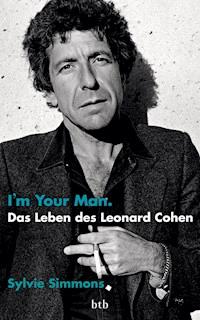

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2012

Der Gentleman des Pop: sein Leben – eine Legende.

Er ist der letzte Poet der Popkultur, der Womanzier mit der tiefen Stimme, der melancholische Songwriter, der ganze Generationen beeinflusst hat, rastlose Seele und schillernde Persönlichkeit zugleich.

Die renommierte Musikjournalistin Sylvie Simmons ist der lebenden Legende auf den Grund gegangen. Für ihre einzigartige Biographie über das Leben von Leonard Cohen hat sie mit mehr als 100 von Cohens Wegbegleitern gesprochen – seinen Musen, Musiker-Kollegen wie Nick Cave, seinen Produzenten, seinen engsten Freunden aus Kindertagen – und nicht zuletzt mit dem öffentlichkeitsscheuen Leonard Cohen selbst. Herausgekommen ist eine umfassende, sorgfältig recherchierte Biographie, die faszinierende Details offenbart und eine neue Perspektive auf das Leben einer der ungewöhnlichsten Lichtgestalten der Musikgeschichte wirft.

Erweiterte E-Book-Ausgabe mit neuem Nachwort der Autorin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1044

Ähnliche

Sylvie Simmons

I’m your man

Das Leben des Leonard Cohen

Aus dem Amerikanischen von Kirsten Borchardt

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel I’m Your Man. The Life of Leonard Cohen bei Ecco, einem Imprint von HarperCollins USA, New York.

1. Auflage

Copyright © 2012 by Sylvie Simmons

Published by arrangement with Sylvie Simmons

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.

Satz: Uhl+ Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-08151-5

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für N. A., in liebendem Gedenken

»So, wie du eine Sache machst, machst du auch alle anderen.«

Tom Waits

Prolog

Er ist ein höflicher Mann, elegant, mit den guten Manieren der Alten Welt. Er verbeugt sich bei der Begrüßung, steht auf, wenn sein Gegenüber gehen will, er sorgt dafür, dass man sich wohlfühlt, und erwähnt mit keinem Wort, dass er selbst das nicht tut; das ist nur daran zu erkennen, dass er ganz diskret mit den Fingern über die Perlen des Komboloi-Kettchens fährt, das er in seiner Tasche trägt. Er ist von Natur aus ein eher zurückhaltender, etwas schüchterner Mensch, aber wenn es nötig ist, dann verteidigt er seinen Standpunkt mit Würde und Humor. Er wählt seine Worte sorgfältig, wie ein Dichter oder ein Politiker, mit gewohnheitsmäßig präziser Ausdrucksweise, einem Ohr für den richtigen Klang und einem Talent dafür, vom eigentlichen Thema abzulenken und Geheimnissen Raum zu geben. Der Einsatz von Nebelkerzen hat ihm immer schon gefallen. Und dennoch hat seine Sprechweise etwas Verschwörerisches – genau wie sein Gesang. Er klingt stets, als ließe er den Hörer an einem intimen Geheimnis teilhaben.

Er ist ein gepflegter Mann ohne den geringsten Hauch von Maßlosigkeit, und kleiner, als man erwarten würde. Bestens in Form. Man kann sich vorstellen, dass er sich in einer Uniform nicht unwohl fühlen würde. Jetzt aber trägt er einen Anzug. Dunkle Nadelstreifen, zweireihig, und falls dieses Kleidungsstück tatsächlich von der Stange sein sollte, dann sieht es zumindest nicht so aus.

»Schätzchen«, sagt Leonard, »ich wurde in einem Anzug geboren.«1

1. Kapitel

Im Anzug geboren

When I’m with you

I want to be the kind of hero

I wanted to be

when I was seven years old

a perfect man

who kills

»The Reason I Write«, Selected Poems 1956–19681

Der Chauffeur bog an der Synagoge, die beinahe den ganzen Block einnahm, von der Hauptstraße ab, fuhr an der St. Matthias Church an der anderen Straßenecke vorbei und den Berg hinauf. Auf dem Rücksitz des Wagens saß eine Frau – siebenundzwanzig Jahre alt, attraktiv, markante Gesichtszüge, elegant gekleidet – mit ihrem neugeborenen Sohn. Die Straßen, durch die sie kamen, waren schön angelegt, sehr gepflegt und unaufdringlich von Bäumen gesäumt. Große Häuser aus Stein und Klinker, die aussahen, als ob sie unter dem Gewicht der eigenen Bedeutsamkeit zusammenbrechen wollten, schienen sich mühelos den Hang hinaufzuschlängeln. Etwa auf halber Höhe bog der Fahrer in eine Seitenstraße und hielt an ihrem Ende, Belmont Avenue 599, vor einem Haus. Es war ein großes, solides und streng wirkendes Gebäude im englischen Stil, dessen schwarze Backsteinfront von einer weiß gestrichenen Veranda aufgelockert wurde. Das Grundstück grenzte rückwärtig an den Murray Hill Park, ein über fünfeinhalb Hektar großes Gelände mit Rasenflächen, Bäumen und Blumenbeeten, das auf der einen Seite einen großzügigen Blick über den Sankt-Lorenz-Strom gewährte, und von dem aus man auf der anderen die Innenstadt von Montreal sah. Der Chauffeur stieg aus dem Wagen, öffnete die Tür des Fonds, und Leonard wurde die weißen Stufen der Vordertreppe hinauf ins Haus seiner Familie getragen.

Leonard Norman Cohen wurde am 21. September 1934 im Royal Victoria Hospital geboren, einem grauen Steinungeheuer in Westmount, einem wohlhabenden Stadtteil von Montreal. Die Geburtsurkunde datiert dieses Ereignis auf 6:45 Uhr an einem Freitagmorgen, aus geschichtlicher Sicht betrachtet fand es zwischen der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg statt. Rechnet man einmal zurück, dann liegt Leonards Zeugung zwischen dem Ende des jüdischen Lichterfests Hanukka und Weihnachten, mitten in einem der fast arktischen Winter, die seine Heimatstadt mit harscher Regelmäßigkeit heimsuchen. Er wuchs in einem Haus heran, das von Anzügen geprägt war.

Nathan Cohen, Leonards Vater, war ein wohlhabender kanadischer Jude, der eine noble Bekleidungsfirma betrieb. Die Freedman Company war bekannt für ihre Abendgarderobe, und Nathan kleidete sich gern formell, selbst zu informellen Anlässen. Bei Anzügen bevorzugte er ebenso wie bei Häusern den englischen Stil, ergänzt um Gamaschen und eine Blume im Knopfloch sowie einen silbernen Gehstock, als seine schlechte Gesundheit es erforderte. Leonards Mutter Masha Cohen, sechzehn Jahre jünger als ihr Ehemann und erst kürzlich nach Kanada emigriert, stammte aus Russland und war die Tochter eines Rabbis. Sie hatte Nathan kurz nach ihrer Ankunft in Montreal 1927 geheiratet. Zwei Jahre später gebar sie das erste ihrer beiden Kinder, Leonards Schwester Esther.

Frühe Fotografien der Eheleute Cohen zeigen Nathan als einen untersetzten Mann mit eckigem Gesicht und eckigen Schultern. Masha, schlanker und einen Kopf größer, war im Gegensatz dazu ein Spiel weicher, geschwungener Linien. Auf den Bildern ist ihr Gesichtsausdruck mädchenhaft und gleichzeitig königlich, während Nathan versteinert und schweigsam wirkt. Auch wenn es sich natürlich um die damals übliche Pose handelte, die man als Hausherr vor der Kamera einnahm, so war Nathan sicherlich auch sonst wesentlich reservierter und mehr der steifen englischen Art verhaftet als seine warmherzige, gefühlvolle, russische Ehefrau. Als Baby glich Leonard noch sehr seinem Vater mit seinem plumpen Körperbau und dem kompakten, eckigen Gesicht, aber als er größer wurde, schlug er immer mehr nach seiner Mutter Masha mit ihrem herzförmigen Gesicht, dem dichten, gewellten Haar und den tiefen, dunklen Augen, deren äußere Winkel sich leicht nach unten neigten. Von seinem Vater erbte er die Körpergröße, die Ordentlichkeit, den Anstand und die Vorliebe für Anzüge, und von seiner Mutter das Charisma, die Melancholie und die Liebe zur Musik. Masha sang immer, wenn sie durchs Haus ging, mehr auf Russisch und Jiddisch als auf Englisch, und oft die sentimentalen Volkslieder, die sie in ihrer Kindheit gelernt hatte. Mit ihrer guten Altstimme sang sich Masha zum Klang imaginärer Geigen von einer fröhlichen in eine schwermütige Stimmung und wieder zurück. Leonard zufolge war seine Mutter »wie aus einem Stück von Tschechow«,2 und er erklärte: »Sie lachte und weinte aus tiefstem Herzen«; ihre Gefühle wechselten von einem Augenblick zum anderen.3 Masha Cohen war kein nostalgischer Mensch, sie sprach nicht oft über das Land, das sie verlassen hatte. Aber sie trug ihre Vergangenheit in ihren Liedern mit sich.

Bei den Bürgern von Westmount handelte es sich um gut situierte, protestantische Anglokanadier der oberen Mittelklasse und kanadische Juden der zweiten oder dritten Generation. In einer Stadt, in der Teilung und Trennung stets eine große Rolle spielten, waren Juden und Protestanten schlicht deswegen in derselben Gegend gelandet, weil sie weder französischstämmig noch katholisch waren. Vor der »Stillen Revolution« von Quebec in den 1960er Jahren und bevor Französisch die einzige offizielle Amtssprache der Provinz wurde, waren Franzosen in Westmount nur als Dienstboten anzutreffen. Das Hausmädchen der Cohens, Mary, war allerdings eine irischstämmige Katholikin. Die Familie beschäftigte auch eine Kinderfrau, die Leonard und seine Schwester »Nursie« nannten, und einen Gärtner namens Kerry, einen Schwarzen, der auch als Chauffeur einsprang. (Kerrys Bruder übernahm die gleichen Pflichten bei Nathans jüngerem Bruder Horace.) Es ist kein Geheimnis, dass Leonard in einem privilegierten Umfeld aufwuchs. Er hat nie geleugnet, dass er aus dem »richtigen« Viertel stammte, und sich nie von seiner Herkunft distanziert, von seiner Familie abgewandt, seinen Namen geändert oder so getan, als wäre er jemand anders. Seine Familie war gut betucht, auch wenn es in Westmount sicherlich noch Reichere gab. Im Gegensatz zu den Villen von Upper Belmont handelte es sich beim Haus der Cohens, obwohl es groß war, letztlich um eine Doppelhaushälfte, und sie hatten zwar einen Chauffeur, fuhren aber statt eines Cadillacs einen Pontiac.

Aber in einer Hinsicht kamen nur wenige andere an die Cohens heran: Sie genossen einen ganz besonderen Status. Leonard war in eine angesehene und bedeutsame Familie hineingeboren worden – in eine der ersten jüdischen Familien Montreals. Leonards Vorväter hatten in Kanada Synagogen erbaut und Zeitungen ins Leben gerufen. Sie hatten eine Vielzahl von Wohltätigkeitsorganisationen und Verbänden gegründet und geleitet. Leonards Urgroßvater Lazarus Cohen war als Erster nach Kanada eingewandert. Er hatte in Litauen, das in den 1840er Jahren, als er geboren wurde, zu Russland gehörte, in Waukawysk in einer Rabbischule, einer der strengsten Jeschiwas des ganzen Landes, als Lehrer gearbeitet. Er war noch keine dreißig, als er seine Frau und ihren kleinen Sohn allein zurückließ, um sein Glück zu machen. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Schottland nahm er ein Schiff nach Kanada und blieb in einem kleinen Ort in Ontario hängen, Maberly, wo er zunächst als Arbeiter in einem Holzlager Beschäftigung fand und schließlich zum Besitzer einer Kohlenhandlung aufstieg, L. Cohen & Son. Bei besagtem Sohn handelte es sich um Lyon, Nathans Vater; Lazarus hatte seine Familie zwei Jahre nach seiner eigenen Ankunft ebenfalls nach Kanada geholt. Die Cohens landeten schließlich in Montreal, wo Lazarus zum Direktor einer Messinggießerei wurde und ein erfolgreiches Unternehmen für Ausbaggerarbeiten gründete.

Als Lazarus in den 1860er Jahren in Kanada ankam, war die jüdische Gemeinde dort noch sehr klein. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts lebten weniger als fünfhundert Juden in Montreal. In den 1880ern, als Lazarus zum Vorsitzenden der Congregation Shaar Hashomayim Synagoge wurde, war ihre Zahl schon auf mehr als fünftausend angestiegen. Die Pogrome in Russland hatten eine Einwanderungswelle ausgelöst, und Ende des Jahrhunderts hatte sich die Zahl noch einmal verdoppelt. Montreal wurde zum Zentrum des kanadischen Judentums, und Lazarus war innerhalb der Gemeinschaft mit seinem langen, biblischen Bart und dem unbedeckten Kopf eine stadtbekannte Persönlichkeit. Er ließ nicht nur eine Synagoge erbauen, sondern gründete und leitete zudem eine Reihe von Organisationen zur Unterstützung jüdischer Aussiedler; er reiste im Auftrag des Jüdischen Kolonisationsverbands von Montreal sogar nach Palästina, wo er bereits 1884 Land erworben hatte. Sein jüngerer Bruder Rabbi Tzvi Hirsch Cohen, der ihm schon bald nach Kanada gefolgt war, wurde Hauptrabbiner von Montreal.

Als Lyon Cohen 1914 den Vorsitz der Shaar Hashomayim von seinem Vater übernahm, hatte die Synagoge die größte Gemeinde in einer Stadt, die inzwischen etwa vierzigtausend jüdische Einwohner zählte. 1922 war sie endgültig zu klein geworden, und daher verlegte man die Synagoge nach Westmount in ein Gebäude, das beinahe einen ganzen Häuserblock einnahm und nur wenige Minuten von dem Haus in der Belmont Avenue entfernt lag. Zwölf Jahre später ließen Nathan und Masha ihren einzigen Sohn in das »Geburtsregister des Zusammenschlusses englischer, deutscher und polnischer Juden von Montreal« eintragen und gaben Leonard seinen jüdischen Namen Eliezer, der »Gott ist Hilfe« bedeutet.

Lyon Cohen war ebenso wie sein Vater ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann und handelte mit Bekleidung und Versicherungen. Wie Lazarus engagierte auch er sich ehrenamtlich und wurde schon als Jugendlicher zum Schriftführer des Anglo-Jüdischen Verbands gewählt. Er richtete später ein jüdisches Gemeinschaftszentrum und ein Sanatorium ein und kümmerte sich um Hilfsprogramme für die Opfer der Judenverfolgung. Lyon bekleidete zudem leitende Positionen am Baron de Hirsch Institute, im Kanadischen Kolonisationsverband und der ersten kanadischen Zionisten-Organisation. Im Auftrag seiner Gemeinde reiste er zum Vatikan, um mit dem Papst zu sprechen. Er war Mitbegründer der ersten anglo-jüdischen Zeitung Kanadas, der Jewish Times, für die er gelegentlich auch Artikel schrieb. Mit sechzehn verfasste Lyon ein Theaterstück, das den Titel Esther erhielt; die Aufführung produzierte er selbst, und er übernahm auch eine Rolle darin. Leonard lernte seinen Großvater nie kennen – er war zwei Jahre alt, als Lyon starb –, aber dennoch bestand zwischen ihnen eine starke Verbindung, die sich noch verstärkte, als Leonard älter wurde. Lyons Prinzipien, seine Arbeitsmoral und sein Vertrauen in »die Aristokratie des Intellekts«,4 wie er es nannte, passten sehr gut zu Leonards eigenen Überzeugungen.

Lyon war ein überzeugter Patriot, und als der Erste Weltkrieg ausbrach, initiierte er ein Rekrutierungsprogramm, um Montreals Juden zum Eintritt in die kanadische Armee zu bewegen. Die Ersten, die sich freiwillig meldeten, waren seine Söhne Nathan und Horace (der dritte Sohn, Lawrence, war zu jung). Lieutenant Nathan Cohen, Nummer 3080887, erhielt als einer der ersten Juden ein Offizierspatent der kanadischen Armee. Leonard liebte die Fotos, die seinen Vater in Uniform zeigten. Aber Nathan kehrte gesundheitlich angeschlagen aus dem Krieg zurück, und er wurde zunehmend invalid. Möglicherweise war das der Grund, weshalb Nathan, obwohl er der älteste Sohn des ältesten Sohnes war, nicht den Vorsitz in der Synagoge übernahm und auch sonst nur wenige Familientraditionen weiterführte. Auf dem Papier war er zwar der Vorsitzende der Freedman Company, aber die Geschäfte leitete größtenteils sein Bruder Horace. Auch war Nathan kein Intellektueller oder Religionsgelehrter wie seine Vorväter. Auf den dunklen Bücherregalen im Haus an der Belmont Avenue fand sich zwar eine beeindruckende, ledergebundene Sammlung der großen englischen Dichter Chaucer, Wordsworth und Byron, die Nathan zur Bar Mizwa geschenkt bekommen hatte, aber ihre Rücken zeigten keinerlei Gebrauchsspuren, bis Leonard sie sich zum Lesen herunterholte. Nathan bevorzugte Leonard zufolge eher Reader’s Digest, aber »er hatte ein kultiviertes Herz und war ein Gentleman«.5 In seiner Religionsausübung war Nathan »ein konservativer Jude, nicht fanatisch und ohne Ideologie oder Dogma, dessen Leben völlig von seinen häuslichen Gewohnheiten und der Zugehörigkeit zur Gemeinde bestimmt wurde«. Über Religion wurde in Nathans Haus weder gesprochen noch überhaupt nachgedacht. »Sie wurde ebenso wenig diskutiert, wie ein Fisch über das Vorhandensein von Wasser spricht.«6 Sie war einfach da, seine Tradition, sein Volk.

Mashas Vater, Rabbi Solomon Klonitzki-Kline, war ein renommierter Religionsgelehrter. Er war Direktor einer Schule für Talmudstudien im litauischen Kovno gewesen, etwa 80 Kilometer entfernt von der Geburtsstadt von Lazarus. Er war auch als Autor bekannt, und seine beiden Bücher Lexicon Of Hebrew Homonyms und Thesaurus Of Talmudic Interpretations brachten ihm den Beinamen »Sar HaDikDook«, Grammatikfürst, ein. Als die Judenverfolgung das Leben in Litauen unerträglich werden ließ, emigrierte er in die USA, wo bereits eine seiner Töchter lebte und einen Amerikaner geheiratet hatte. Masha hingegen war nach Kanada gegangen und Krankenschwester geworden. Als ihre Arbeitserlaubnis auslief, bat Rabbi Kline seinen amerikanischen Schwiegersohn um Hilfe, und über diese Brücke kam er mit Lyon Cohens Eingliederungskomitee in Kontakt. Die Freundschaft, die sich daraufhin zwischen Lyon und dem Rabbi entwickelte, führte schließlich dazu, dass Masha und Nathan sich kennenlernten und heirateten.

Als kleiner Junge hatte Leonard von seinem Großvater Kline mehr gehört als gesehen, da der Rabbi die meiste Zeit in den USA verbrachte. Masha erzählte ihrem Sohn, dass die Menschen viele hundert Kilometer reisten, um ihn reden zu hören. Zudem, sagte sie, galt er als guter Reiter, und das gefiel Leonard besonders. Er genoss es, aus einer Familie bedeutender Menschen zu kommen, aber er war noch jung, und körperliche Fähigkeiten beeindruckten ihn wesentlich stärker als intellektuelle. Leonard träumte davon, zur Militärakademie zu gehen, sobald er alt genug dafür war. Nathan versicherte ihm, das könne er auch. Leonard wollte Kriege führen und Orden angeheftet bekommen – so wie sein Vater, bevor der so gebrechlich geworden war, dass es ihm manchmal schon schwerfiel, die Treppe zum ersten Stock hinaufzugehen, und der oft der Arbeit fernblieb, um zu Hause von Leonards Mutter gepflegt zu werden. Während Leonards Kindheit war Nathan häufig krank. Aber der Junge hatte Beweise dafür, dass sein Vater einst gekämpft hatte. Da gab es die Pistole, die Nathan seit dem Ersten Weltkrieg besaß und die er in seinem Nachtschrank aufbewahrte. Eines Tages, als niemand zu Hause war, schlich sich Leonard ins Schlafzimmer seiner Eltern. Er öffnete den Schrank und nahm die Pistole heraus. Es war eine schwere Waffe, eine .38er, auf deren Lauf Name, Rang und Regiment seines Vaters eingraviert waren. Leonard nahm sie in seine kleine Hand und erschauerte, überwältigt von dem Gewicht der Waffe und von dem kalten Metall auf seiner Haut.

Das Leben in der Belmont Avenue 599 verlief geschäftig, geordnet und nach festen Regeln, und das Haus bildete den Mittelpunkt des Universums für den jungen Leonard. Alles, was der Junge brauchte, befand sich in seiner unmittelbaren Nähe, und auch für etwaige Unternehmungen musste er sich nicht weit davon entfernen. Seine Onkel und Cousins wohnten in der Nähe. Die Synagoge, die Leonard am Samstagmorgen mit der ganzen Familie, am Tag darauf für die Sonntagsschule und unter der Woche an zwei Nachmittagen für den jüdischen Unterricht besuchte, lag nur ein paar Gehminuten entfernt unten am Berg. Auch die Schulen, die er besuchte, die Roslyn Elementary School und später die Westmount High, befanden sich in direkter Nähe. Der Murray Hill Park, in dem Leonard im Sommer spielte und im Winter Schnee-Engel auf dem Boden hinterließ, lag direkt unter seinem Fenster.

Die jüdische Gemeinde in Westmount hielt fest zusammen. Sie bildete zudem eine Minderheit inmitten der ansonsten protestantischen, anglokanadischen Nachbarschaft. Die wiederum stellte ebenfalls eine Minderheit dar, aber eine mächtige, in einer Stadt und einer Provinz, die von französischstämmigen Katholiken dominiert wurde – an sich wiederum eine Minderheit in Kanada. Jeder fühlte sich hier ein wenig wie ein Außenseiter, und jeder war überzeugt, zu einer besonderen Gruppe zu gehören. »Für den Geist war das eine romantische, verschwörerische Umgebung«, sagte Leonard, ein Ort »von Blut und Erde und Bestimmung. Das war die Landschaft, in der ich aufwuchs und die für mich ganz natürlich ist.«7

Leonards Gemeinde war ein gutes Stück entfernt von St. Urbain, jenem Stadtteil, in dem die jüdische Arbeiterklasse lebte (und der die Kulisse für die Romane von Mordecai Richler darstellte). Zwar erweckte sie den Eindruck einer hermetisch abgeschlossenen Gesellschaft, aber das war natürlich nicht so. Das Kreuz oben auf dem Mount Royal, das sich bekreuzigende Hausmädchen der Familie, die christlichen Rituale zu Ostern und Weihnachten, die er in der Schule erlebte, waren ebenso Teil der prägenden Umgebung des jungen Leonard wie die Sabbatkerzen, die sein Vater an Freitagabenden entzündete, oder die imponierende Synagoge unten am Berg, von deren Wänden ihn sein Urgroßvater und sein Großvater von großen, gerahmten Porträts anstarrten und ihn an sein besonderes Erbe erinnerten.

Wie Leonard selbst sich erinnerte, gab es ein »intensives Familienleben«.8 Die Cohens kamen regelmäßig zusammen – in der Synagoge, bei der Arbeit und außerdem einmal die Woche im Haus von Leonards Großmutter mütterlicherseits. »Jeden Samstagnachmittag gegen vier Uhr schob Martha, ihr treues Hausmädchen, einen Servierwagen mit Tee, kleinen Sandwiches, Kuchen und Keksen ins Wohnzimmer«, berichtet David Cohen, der zwei Jahre ältere Cousin, mit dem Leonard besonders eng befreundet war. »Man wurde niemals eingeladen und man fragte auch nie, ob man kommen durfte, aber man wusste, dass sie ›empfing‹. Das hört sich jetzt recht archaisch an, aber es war auch eine ziemlich große Sache.« Leonards Großmutter hatte eine Wohnung in einem der hochherrschaftlichen Häuser an der Sherbrooke Street in Attwater, jenem Viertel, in dem alle Paraden, die in Montreal stattfanden, zu Ende gingen. »Bevor sich die politische Situation in Montreal so verschärfte, gab es am Johannistag, dem Nationalfeiertag, eine ganz große Parade, die wir uns von ihrem großen, schönen Wohnzimmerfenster aus ansahen.« Ihre Großmutter war in vieler Hinsicht eine Dame nach viktorianischer Art, »und obwohl das jetzt vielleicht einen etwas altmodischen Eindruck vermittelt, war sie doch gleichzeitig auch ziemlich hip«. Sie beeindruckte Leonard sehr, und ihre Teegesellschaften fanden später Eingang in seinen ersten Roman The Favourite Game (Das Lieblingsspiel).

Im gleichen Buch beschrieb Leonard die älteren Männer seiner Familie als ernst und förmlich. Jedoch waren sie nicht alle so. Zu den schillernden Figuren der Familie zählte beispielsweise Cousin Lazzy, Davids älterer Bruder Lazarus. In Leonards Augen war er »ein Mann von Welt, der sich mit Revuegirls, Nachtclubs und Entertainern auskannte«.9 In der älteren Generation gab es Edgar, einen Cousin Nathans, der zwar eigentlich Geschäftsmann war, sich aber auch mit Literatur beschäftigte. Viele Jahre später, 1970, veröffentlichte Edgar H. Cohen Mademoiselle Libertine: A Portrait Of Ninon de Lanclos, die Biografie einer Kurtisane, Schriftstellerin und Muse des siebzehnten Jahrhunderts, zu deren Geliebten unter anderem Voltaire und Molière zählten, und die nach einer Weile im Kloster eine Schule gründete, in der junge französische Adlige erotische Techniken erlernen konnten. Leonard und Edgar, sagt David Cohen, »standen sich sehr nahe«.

Leonard führte ein angenehmes, sicheres Leben in einer unangenehmen, unsicheren Zeit. Wenige Tage vor Leonards fünftem Geburtstag fiel Deutschland in Polen ein, und der Zweite Weltkrieg begann. Auch vor seiner Haustür wurde es unangenehm; 1942 gab es eine antisemitische Kundgebung auf dem St. Lawrence Boulevard – The Main, wie die Einheimischen diese Straße nannten, die als traditionelle Trennlinie zwischen dem englischen und französischen Montreal galt. Die Demonstranten wurden von der französischen Nationalistenbewegung Montreals angeführt, zu der unter anderem auch die Unterstützer des Vichy-Regimes in Frankreich zählten. Eine besonders lächerliche Behauptung der Organisation war dabei, dass die Juden die Bekleidungsindustrie übernommen hätten, um anständige, junge Frankokanadierinnen dazu zu zwingen, »unanständige Kleider nach New Yorker Mode« zu tragen.10 Während der Kundgebung wurden die Fenster verschiedener jüdischer Geschäfte und Feinkostläden auf der Main eingeworfen und rassistische Slogans an die Wände geschmiert. Aber für einen Siebenjährigen, der in Westmount lebte und in seinem Kinderzimmer Superman-Comics las, war das eine andere, weit entfernte Welt. »Europa, der Krieg, die gesellschaftlichen Spannungen«, sagte Leonard, »schienen uns alle nicht zu berühren.«11

In den frühen Kinderjahren schaffte er es mühelos, alle Anforderungen zu erfüllen, die man an ihn herantrug – saubere Hände, gute Manieren, Umziehen fürs Abendessen, gute Zeugnisse, Spiele mit der Hockeymannschaft, die Schuhe allabendlich frisch geputzt und ordentlich aufgereiht unter dem Bett – ohne dabei irgendwelche beunruhigenden Anzeichen von Heiligkeit oder Genie erkennen zu lassen. Und auch von Melancholie konnte keine Rede sein. Die kurzen Filme, die Nathan als begeisterter Hobby-Kameramann von seiner Familie machte, zeigen einen glücklichen kleinen Jungen, der strahlend mit dem Dreirad die Straße hinunterfährt, an der Hand seiner Schwester spazieren geht oder mit seinem Hund spielt, einem schwarzen Scotchterrier, der Tinkie hieß. Seine Mutter hatte ihm ursprünglich den würdevolleren Namen Towarischtsch gegeben, der auf Russisch »Genosse« oder »Kamerad« bedeutet, aber sein Vater hatte Einspruch eingelegt. Nathan hatte bereits erkannt, dass Mashas russische Mentalität, ihr Akzent, ihr fehlerhaftes Englisch und ihre überbordende Persönlichkeit in dieser kleinen, anglisierten Gesellschaft kanadischer Juden sehr auffielen. »Es wurde nicht als gute Idee betrachtet, für irgendetwas Leidenschaft zu zeigen«, sagte Leonard, oder in irgendeiner Weise auf sich aufmerksam zu machen. »Man brachte uns bei«, erklärt Cousin David, »immer alles ordentlich und richtig zu machen.«

Im Januar 1944 starb Leonards Vater im Alter von zweiundfünfzig Jahren. Leonard war neun. Vierzehn Jahre später beschrieb er dieses Ereignis in zwei unveröffentlichten Geschichten, »Ceremonies« und »My Sister’s Birthday«.12 »Nursie sagte uns, was passiert war.« Leonards Kinderfrau saß am Küchentisch, die Hände im Schoß gefaltet, und erklärte Leonard und Esther, sie würden an diesem Tag nicht in die Schule gehen, weil ihr Vater in der Nacht verstorben war. Sie sollten sich still verhalten, denn ihre Mutter schliefe noch. Das Begräbnis würde am folgenden Tag stattfinden. »Dann erinnerte ich mich, welcher Tag das war«, schrieb Leonard. »Aber morgen kann das doch nicht sein, Nursie, da hat doch meine Schwester Geburtstag.«

Am nächsten Morgen um neun Uhr erschienen sechs Männer und trugen den Sarg ins Wohnzimmer. Sie setzten ihn neben dem Chesterfield-Sofa ab. Masha ließ das Hausmädchen alle Spiegel im Haus abseifen. Gegen Mittag erschienen die Trauergäste, schüttelten sich den Schnee von den Schuhen und Überziehern – Verwandte, Freunde, Angestellte aus der Fabrik. Der Sarg war offen. Leonard sah hinein. Nathan war in einen silbernen Gebetsmantel gehüllt, das Gesicht ganz weiß, der Schnurrbart schwarz. Sein Vater, dachte Leonard, sah verärgert aus. Onkel Horace, der die Freedman Company mit Nathan gemeinsam geführt und an seiner Seite im Krieg gekämpft hatte, raunte Leonard zu: »Wir müssen jetzt wie Soldaten sein.« Später am Abend fragte Esther ihren Bruder, ob er sich getraut hatte, ihren toten Vater zu betrachten, und nachdem sie sich das beide eingestanden hatten, waren sie sich einig, dass es aussah, als hätte jemand seinen Schnurrbart gefärbt. Beide Kurzgeschichten enden mit derselben Zeile: »Weine nicht, sagte ich zu ihr. Ich glaube, das war mein bester Augenblick. Bitte, es ist doch dein Geburtstag.«

Eine dritte Version der Ereignisse findet sich in Das Lieblingsspiel. Es ist eine souveränere Schilderung, teilweise dadurch bedingt, dass Leonards Schreibstil in der Zeit zwischen den verworfenen Geschichten und seinem ersten Roman beträchtlich reifte, und teilweise auch aufgrund der Distanz, die dadurch entsteht, dass die Geschichte hier einer fiktionalen Figur zugeordnet wird (obwohl Leonard bestätigt hat, dass es sich genauso abspielte, wie er in seinem Roman beschrieb).13 Hier schließt diese Episode damit, dass der Junge die Krawatte seines Vaters aus dem Schlafzimmer holt, sie aufschneidet und ein kleines Stück Papier ins Futter schiebt, auf das er etwas geschrieben hat. Am folgenden Tag gräbt er im Garten ein Loch und begräbt die Krawatte bei einer ganz privaten Zeremonie unter dem Schnee. Leonard zufolge enthielt das Papier seine ersten richtigen Schreibversuche. Er hat außerdem stets erklärt, er habe keine Erinnerung daran, was genau draufstand, und er habe »über Jahre hinweg immer wieder im Garten gegraben und danach gesucht. Vielleicht tue ich nichts anderes, als nach dieser kleinen Notiz zu suchen.«14

Dieser Akt, dieses erste Mal in seinem Leben, dass er aus dem Schreiben eine rituelle Handlung macht, ist so stark symbolisch aufgeladen, dass man diese Aussage aus einem Interview von 1980 gern für bare Münze nehmen möchte, auch wenn es sich vermutlich nur um eine der vielen zitierfähigen Bemerkungen handelt, wie Leonard sie in Interviews so oft gegeben hat. Kinder fühlen sich oft von mystischen, geheimen Zeremonien angezogen. Und wenn Leonard auch gesagt haben mag, dass er sich als Kind »nicht besonders für Religion interessierte, abgesehen von wenigen Gelegenheiten, bei denen wir uns einen Chor anhörten«, dann war er sich dennoch stets bewusst, dass er ein Kohen war, ein Angehöriger der Priesterkaste, in väterlicher Linie abstammend von Moses’ Bruder Aaron, und von daher dazu geboren, öffentliche Ämter zu übernehmen.15 »Als man mir sagte, ich sei ein Kohen, habe ich das geglaubt. Ich habe das nie für eine überflüssige Information gehalten«, sagte er. »Ich wollte in dieser Welt leben. Ich wollte derjenige sein, der die Tora aufhebt … Ich war ein kleines Kind, und alles, was man mir über diese Dinge sagte, hallte in mir wider.«16

Dennoch zeigte er als Kind wenig Interesse an der Synagoge, die seine Vorfahren gegründet hatten. Der jüdische Unterricht langweilte ihn, wie er sagte, und Wilfred Shuchat, der 1948 zum Rabbiner der Shaar Hashomayim gewählt wurde, scheint das zu bestätigen. Leonard sei als Schüler »ganz ordentlich« gewesen, sagt der alte Rabbi, »aber sein wahres Interesse galt nicht dem schulischen Lernen. Es war seine Persönlichkeit, die Art, wie er Dinge interpretierte. Er war sehr kreativ.«

Leonard weinte nicht, als sein Vater starb – jedenfalls nicht so sehr wie später beim Tod seines Hundes Tinkie. »Ich hatte nicht das Gefühl eines schweren Verlusts«, sagte er 1991 in einem Interview, »vielleicht, weil er während meiner ganzen Kindheit stets sehr krank war. Es erschien ganz natürlich, dass er starb. Er war schwach und er starb. Vielleicht habe ich ein kaltes Herz.«17

Tatsächlich war Nathan seit dem Sommer im Jahr zuvor immer wieder im Royal Victoria Hospital gewesen. Und auch wenn es sein mag, dass der Verlust seines Vaters Leonard nicht sehr traf, dann war er mit seinen neun Jahren aber doch nicht mehr so klein, dass er davon völlig unberührt geblieben wäre. Irgendwo in seinem Inneren musste sich etwas verändert haben – vielleicht wurde ihm zum ersten Mal die Unbeständigkeit des Daseins bewusst oder ihm wurde eine traurige Weisheit zuteil, wie durch einen Riss, durch den Unsicherheit oder Einsamkeit einsickern konnten. Leonard hat allerdings gesagt und auch darüber geschrieben, dass er sich während dieser entscheidenden Episode seiner Kindheit vor allem bewusst war, dass sich damit sein eigener Status änderte. Während sein Vater im Wohnzimmer aufgebahrt lag, hatte ihn sein Onkel Horace beiseitegenommen und ihm erklärt, dass nun er, Leonard, der Mann im Haus sei, der die Verantwortung für die Frauen trug, für seine Mutter und seine vierzehnjährige Schwester Esther. »Das machte mich stolz«, schrieb Leonard in »Ceremonies«. »Ich kam mir vor wie der gesegnete junge Prinz einer vom Volk geliebten Dynastie. Ich war der älteste Sohn des ältesten Sohnes.«18

2. Kapitel

Das Haus der Frauen

Als Jugendlicher entwickelte Leonard ein großes Interesse an Hypnose. Er kaufte sich ein schmales, anonym verfasstes Büchlein im Taschenformat, das den umständlichen Titel 25 Lektionen in Hypnose und wie man sie vollendet ausführt trug und das großsprecherisch behauptete, es biete »den perfektesten, vollständigsten, am leichtesten zu lernenden und umfassendsten KURSUS der Welt, der die Wissenschaft der Magnetfeldtherapie, der Telepathie, des Gedankenlesens, der prophetischen Hypnose, des Mesmerismus, des animalischen Magnetismus und verwandter Künste umfasst«. Das Titelbild zierte die stark vereinfachte Darstellung einer viktorianisch gekleideten Lady, die ein wild frisierter, schnurrbärtiger Herr offenkundig in seinem Bann hielt. Leonard hatte in Schönschrift und mit Füller seinen Namen daruntergeschrieben und sich dann darangemacht, das Bändchen zu studieren.

Wie sich herausstellte, besaß er tatsächlich ein Talent für Mesmerismus. Nachdem er mit Haustieren erste Erfolge erzielt hatte, nahm er sich als Nächstes die Angestellten vor und wählte das Hausmädchen der Cohens als erstes menschliches Studienobjekt. Auf seine Aufforderung hin setzte sich die junge Frau auf das Chesterfield-Sofa. Leonard nahm auf einem Stuhl daneben Platz und befahl ihr, der Anleitung des Buches folgend, mit langsamer, sanfter Stimme, die Muskeln zu entspannen und ihm in die Augen zu sehen. Dann nahm er einen Bleistift und bewegte ihn langsam vor ihrem Gesicht hin und her, wieder und wieder, und schaffte es tatsächlich, sie in Trance zu versetzen. Obwohl (oder, je nach persönlicher Interpretation, vielleicht auch gerade weil) der Autor des Buchs explizit darauf hingewiesen hatte, dass seine Lehren lediglich zu Studienzwecken angewendet werden sollten, wies Leonard das Hausmädchen an, sich zu entkleiden.

Was für ein Augenblick für den heranwachsenden Leonard – diese erfolgreiche Fusion verborgenen Wissens und sexueller Begierde. Neben einer nackten Frau zu sitzen, in seinem eigenen Haus, in der Überzeugung, dass er es gewesen war, der diese Situation herbeigeführt hatte, ganz allein durch sein Talent, seine Studien, die Beherrschung einer besonderen Kunst und die Ausübung seines Willens. Als es ihm nicht gelingen wollte, das Hausmädchen wieder aus der Trance zu wecken, bekam er allerdings Panik. Er hatte schreckliche Angst davor, dass seine Mutter nach Hause kommen und sie beide erwischen könnte – obwohl gerade dieser Umstand der ohnehin schon aufgeladenen Situation möglicherweise noch einen Hauch drohenden Unheils, Verzweiflung und Verlust beigab, die sie im Grunde nur noch herrlich mehr Cohen-typisch werden ließ.

Das zweite Kapitel des Hypnose-Leitfadens hätte als Karriereratgeber für den Sänger und Performer Leonard Cohen geschrieben worden sein können. Es warnte vor jeglicher Leichtfertigkeit und postulierte: »Ihr Gesichtsausdruck sollte gefasst, fest und streng sein. Seien Sie bei all Ihren Handlungen stets ganz ruhig. Senken Sie Ihre Stimme tiefer und tiefer, bis sie beinahe einem Flüstern gleicht. Halten Sie eine Weile inne. Wenn Sie zu hastig zu Werke gehen, werden Sie scheitern.«1

Als Leonard diese Episode mit Mitte zwanzig für Das Lieblingsspiel wieder hervorholte, schrieb er: »Er hatte noch nie eine nackte Frau gesehen … Er war erstaunt, er war glücklich, er fürchtete sich vor den versammelten Mächten des Universums … Wie ein Minensucher ließ er seine zitternden Hände über ihren Körper schweben, bevor er sich in seinem Stuhl zurücklehnte und auf den Körper starrte … Es war der Anblick, auf den er so lange gewartet hatte. Er war nicht enttäuscht und ist es bis heute nicht.«2 Zwar sind diese Gedanken hier seinem fiktionalisierten Alter Ego zuzurechnen, aber es ist schwer vorstellbar, dass die dargestellten Empfindungen nicht Leonards eigene waren. Er sagte auch Jahrzehnte später noch: »Ich glaube nicht, dass ein Mann diesen ersten Anblick einer nackten Frau je vergisst. Da ist es Eva, die über ihm steht, es ist der Morgen und der Tau auf der Haut. Und das erfüllt wahrscheinlich einen großen Teil der Phantasie eines jeden Mannes. All die traurigen Abenteuer in Pornografie und Liebe und Liedern sind nur kleine Schritte auf dem Weg zu dieser heiligen Vision.«3 Das besagte Hausmädchen spielte übrigens Ukulele, ein Instrument, das die Figur im Lieblingsspiel für eine Laute hält, um das Mädchen infolgedessen zu einem Engel zu erheben. Und jeder weiß, dass nackte Engel einen Zugang zum Göttlichen besitzen.

»Leonard beschwerte sich stets, dass es keine Mädchen gab. Dass er keine Mädchen bekam«, sagt Mort Rosengarten. »Und das war immer höchst ernst gemeint.« Rosengarten ist Bildhauer und Leonards ältester Freund. Er ist das Vorbild für Kranz, den besten Freund des Protagonisten aus Das Lieblingsspiel. »Man darf nicht vergessen«, sagt Rosengarten mit sanfter Stimme, kaum wahrnehmbar über dem Surren des Ventilators, den er aufgrund seines Lungenemphysems verwenden muss, »dass wir damals völlig nach Geschlechtern getrennt aufwuchsen. An der Schule hatten die Jungen in einem Teil des Gebäudes Unterricht, die Mädchen in einem anderen, und es gab keinerlei Berührungspunkte. Weil wir uns aber in unserem Verhalten von unseren Altersgenossen aus der Gesellschaft von Westmount unterschieden, hatten wir auch zu anderen Frauen keinen Zugang, die nur in einem bestimmten Umfeld anzutreffen waren. Meiner Meinung nach hatte Leonard Glück, weil er immerhin ein wenig Ahnung von Frauen hatte. Schließlich lebte er in einem Frauenhaushalt mit seiner Schwester Esther und seiner Mutter. Ich wusste gar nichts von Frauen – ich hatte nur einen Bruder, und meine Mutter hütete ihre weiblichen Geheimnisse. Und so klagten wir eben immer.«

Rosengarten lebt in einem kleinen, wackligen, zweigeschossigen Reihenhaus mit einer Badewanne in der Küche in der Nähe vom Parc du Portugal, abseits der Main. Als er vor vierzig Jahren hierher zog, war diese Gegend ein Arbeiterquartier mit hohem Einwandereranteil. Obwohl die Gentrifizierung unübersehbare Spuren hinterlassen hat, gibt es neben den teuren Boutiquen und Cafés auch noch die alten jüdischen Delikatessenläden mit den Resopaltischen, wie Mort und Leonard sie damals frequentierten. Es war eine ganz andere Welt als die ihrer privilegierten Herkunft in Westmount. Mort wuchs in Upper Belmont auf, fünfhundert Meter entfernt von den Cohens in Lower Belmont und wirtschaftlich betrachtet noch einmal in einer ganz anderen Sphäre. Zwar war das Geld schon längst nicht mehr da, aber die Rosengartens waren einmal sehr reich gewesen; sie besaßen zwei Cadillacs und ein Landhaus im Erholungsgebiet Eastern Townships, etwa hundert Kilometer von Montreal entfernt. Leonard war neun und Mort zehn Jahre alt, als sie Freunde wurden. Kennen gelernt hatten sie sich im Juli 1944, fünf Monate nach dem Tod von Leonards Vater, auf neutralem Boden: in einem Ferienlager.

Die Cohens pflegten die Sommersaison gewöhnlich gemeinsam an der Küste von Maine in den USA zu verbringen. Aber in den Jahren 1940 und 1941, als Kanada Deutschland schon den Krieg erklärt, Amerika aber noch nicht in den Konflikt eingegriffen hatte, war es für Kanadier aufgrund der Aufschläge, die in den USA für Fremdwährung berechnet wurden, wesentlich vernünftiger, im eigenen Land Urlaub zu machen. Ein beliebtes Reiseziel waren die Laurentians, ein Seengebiet im Norden von Montreal. Der Schriftsteller Mordecai Richler beschrieb es als »ein veritables jüdisches Paradies, wie die Catskills in Klein«,4 mit Hotels und Gasthöfen, in denen alte Männer mit Kippas auf dem Kopf gegenüber vom Bowling Green auf Jiddisch miteinander tratschten. Für die Kinder in Leonards Alter gab es die verschiedenen Ferienlager an den Seen rund um Sainte-Agathe. Das Camp Hiawatha bot seinen jungen Schützlingen die übliche Mischung aus frischer Luft, Blockhütten, Gemeinschaftsduschen, örtlicher Handwerkskunst, Spielplätzen und stechenden Insekten, aber »es war schrecklich«, wie Rosenberg heute noch voll Überzeugung erklärt. »Für die Leitung des Ferienlagers war es das Wichtigste, den Eltern zu versichern, dass ihre Kinder auf keinen Fall irgendeine Art von Abenteuer erleben würden. Ich musste ein paar Jahre hintereinander dorthin, Leonard nur einen Sommer, dann suchte ihm seine Mutter ein besseres Lager, in dem man Kanu fahren und Schwimmen lernen konnte.« Leonard wurde ein begeisterter und auch sehr guter Schwimmer. Eine genaue Kostenaufstellung aus dem Camp Hiawatha von 1944 bestätigt Rosengartens triste Schilderung der angebotenen Aktivitäten: Leonards Taschengeld war für Kleinigkeiten vom Imbiss, Schreibwaren, Briefmarken, einen Haarschnitt und den Fahrschein für die Heimreise verwendet worden.5

Leonard und Mort verband dabei mehr als nur die Tatsache, dass sie beide aus wohlhabenden, jüdischen Elternhäusern kamen. Ihnen beiden fehlte eine bestimmende Vaterfigur in ihrem Leben – Leonards war tot und Morts war häufig unterwegs –, und sie hatten beide Mütter, die zumindest nach dem Maßstab der jüdischen Gesellschaft von Westmount in den Vierzigerjahren recht unkonventionell waren. Morts Mutter kam aus der Arbeiterschicht und betrachtete sich selbst als »modern«. Leonards war eine russische Einwanderin und war wesentlich jünger gewesen als ihr verstorbener Mann. Hätten die anderen Mütter in der kleinen, abgeschotteten Gemeinschaft Masha nicht schon aufgrund ihres Akzents und ihres Hangs zur Dramatik mit etwas Abstand betrachtet, dann spätestens deswegen, weil sie eine attraktive, auffällig gut angezogene, junge Witwe war. Aber Leonards und Morts Freundschaft vertiefte sich erst richtig, als die beiden vier Jahre später auf dieselbe Junior High School kamen.

Die Westmount High war ein großes, von üppigen Rasenflächen umgebenes, graues Steingebäude. Die Schule schmückte sich mit einem lateinischen Motto (Dux Vitae Ratio: Die Vernunft führt durch das Leben) und sah aus, als hätte sie sich bei Nacht und Nebel in der englischen Universitätsstadt Cambridge davongemacht und sei, weil sie es sattbekommen hatte, jahrhundertelang die Köpfe wohlerzogener kleiner Briten mit Wissen vollzustopfen, mit dem Flugzeug nach Kanada geflogen. Dabei handelte es sich um ein vergleichsweise noch junges Institut, eine protestantische Schule, die 1873 zunächst noch in einem weitaus bescheideneren Gebäude eröffnet worden war, aber dennoch zu den ältesten englischsprachigen Schulen in der Provinz Quebec zählte. Zu Leonards Zeit kam etwa ein Drittel bis Viertel der Schüler aus jüdischen Familien. Hinsichtlich der Religion herrschte Toleranz oder vielleicht auch Desinteresse, und die beiden Religionsgruppen mischten sich, schlossen untereinander Freundschaften und besuchten gemeinsame Partys. »Wir begingen die jüdischen Feiertage, aber wir feierten auch die christlichen«, berichtet Rona Feldman, eine von Leonards Klassenkameradinnen. »Viele von uns waren im Chor oder machten bei den weihnachtlichen Theaterstücken mit.« Leonards Familie achtete ziemlich streng auf die Etikette. Seine katholische Kinderfrau, die ihn jeden Morgen zum Unterricht brachte, obwohl die Schule, wie Mort Rosengarten berichtet, »nur eine Straße weiter lag«, hatte ihren Schützling in der Vergangenheit auch schon mit in ihre Kirche genommen. »Ich liebe Jesus«, sagte Leonard. »Das habe ich schon immer getan, sogar schon als Kind.« Er fügte hinzu: »Allerdings behielt ich das für mich: Ich wäre nicht im jüdischen Unterricht aufgestanden und hätte das hinausposaunt.«6

Mit dreizehn feierte Leonard seine Bar Mizwa, das jüdische Fest, das den Eintritt in das Erwachsenenleben markiert. Unter den Augen seiner Onkel und Cousins, einer ganzen Kompanie von Cohens, kletterte er auf eine Fußbank – er war klein für sein Alter und hätte sonst nichts sehen können – und las zum ersten Mal in der Synagoge, die seine Vorväter erbaut und geleitet hatten, aus der Thora vor. »Es waren viele Verwandte zugegen«, erinnert sich Rabbi Shuchat, bei dem Leonard seinen Bar Mizwa-Unterricht bekommen hatte, »aber es war sehr schwer für Leonard, weil sein Vater nicht dabei war«, um das übliche Segnungsgebet zu sprechen. Andererseits gab es seit Ausbruch des Krieges kaum noch Leute, denen nicht irgendjemand oder irgendetwas fehlte. »Lebensmittel waren rationiert, und für bestimmte Waren gab es Gutscheine«, erinnert sich Rona Feldman. »In der Schule wurden Marken verkauft, ›War Saving Stamps‹, die Kriegsanleihen ähnelten, und manche Klassen wetteiferten darum, welche die meisten Marken pro Woche kaufte. Ein Mädchen, das auf unsere Schule ging, war im Rahmen eines Verschickungs-Programms, bei dem Kinder an sicherere Orte gebracht wurden, zu uns gekommen. Wir alle kannten Familien, von denen jemand in der Armee oder der Air Force in Übersee kämpfte.« Als der Krieg vorbei war, wurden die albtraumhaften Bilder der Opfer aus den Konzentrationslagern bekannt. Der Krieg, sagt Mort Rosengarten, »war eine sehr große Sache für uns«, für ihn und Leonard. »Es war ein äußerst bedeutsamer, bestimmender Faktor für unsere Wahrnehmung.«

Den Sommer 1948, die Übergangszeit zwischen der Roslyn Elementary School und der Westmount Junior High, verbrachte Leonard wieder einmal in einem Ferienlager. Zu den Erinnerungsstücken aus dem Camp Wabi-Kon zählen eine Urkunde fürs Schwimmen und sicheres Verhalten an Gewässern sowie ein Dokument, das in sauberer, ordentlicher Kinderschrift verfasst und von Leonard und sechs anderen Jungen unterschrieben worden war. Es war ein Schuljungen-Pakt, der wie folgt lautete: »Wir wollen uns nicht streiten und müssen versuchen, besser miteinander auszukommen. Wir wollen lernen, die Dinge mehr zu schätzen. Wir wollen mehr Sportsgeist und mehr Energie entwickeln. Wir wollen andere nicht herumschubsen. Wir dürfen nicht fluchen.«7 Die Jungen hatten sich dazu einen Strafkatalog ausgedacht, dessen Sanktionen von einer ausgelassenen Mahlzeit bis zu einer halben Stunde früherem Zubettgehen reichten.

Die Ernsthaftigkeit und der Idealismus der Jungen erinnern in ihrer Unschuld fast ein wenig an einen Enid-Blyton-Roman. Daheim in seinem Zimmer in der Belmont Avenue dachte Leonard allerdings an Mädchen – er schnitt Fotos von Fotomodellen aus den Zeitschriften seiner Mutter aus und guckte aus dem Fenster, wenn der Wind die Röcke der Frauen im Murray Hill Park hochwirbelte oder sie herrlich eng an ihre Schenkel presste. Auf den letzten Seiten seiner Comic-Hefte las er sich die Charles-Atlas-Werbungen genau durch, die dünnen kleinen Jungs wie ihm die richtigen Muskeln versprachen, mit denen man Mädchen für sich gewinnen konnte. Leonard war klein für sein Alter und machte bald die Entdeckung, dass Kleenex-Tücher noch zu anderen Dingen gut waren, beispielsweise, um sie sich in die Schuhe zu stopfen und damit ein paar Zentimeter an Höhe zu gewinnen. Es belastete Leonard, dass er kleiner war als seine Freunde. Selbst einige Mädchen an seiner High School waren einen Kopf größer. Aber er fand bald heraus, dass Mädchen mit »Geschichten und Gesprächen« zu gewinnen waren. In Das Lieblingsspiel betrachtet sich sein Protagonist schließlich als »kleiner Verschwörer, als durchtriebener Zwerg«.8 Rona Feldman berichtet, dass Leonard sogar »sehr beliebt« bei den Mädchen in der Klasse war, obwohl die meisten ihn aufgrund seiner Größe »eher liebenswert als umwerfend männlich fanden. Ich habe ihn als wirklich süß in Erinnerung. Er hatte dasselbe Lächeln wie jetzt auch, halb grinsend, halb schüchtern, und wenn er lächelte, dann war das so echt – es machte einen glücklich, ihn lächeln zu sehen. Ich glaube, er war allgemein sehr beliebt.«

Mit dreizehn hatte Leonard damit begonnen, spätnachts noch loszuziehen, zwei oder drei Nächte in der Woche, und allein durch die verrufeneren Straßen von Montreal zu bummeln. Vor dem Bau des Sankt-Lorenz-Seewegs war die Stadt ein wichtiger Hafen gewesen, wo alle Waren für das nordamerikanische Inland von hochseetauglichen Frachtern entweder auf Kanalboote umgeladen werden mussten, die sie dann über die Großen Seen weitertransportierten, oder auf Güterzüge, die in den Westen fuhren. Nachts wimmelte es in der Stadt vor Seeleuten, Hafenarbeitern und den Passagieren der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen festmachten, und auf sie warteten zahllose Bars, die ganz offen gegen das Gesetz verstießen, demzufolge um drei Uhr früh eigentlich Sperrstunde war. In der Tagespresse wurden öffentlich Shows auf der Sainte-Catherine Street angekündigt, die um vier Uhr morgens anfingen und bis zum Morgengrauen dauerten. Es gab Jazz Clubs, Blues Clubs, Filmtheater, Bars, in denen lediglich die Quebec-typische Art von Country & Western gespielt wurde, und Cafés mit Musikboxen, deren Programm Leonard bald schon auswendig kannte.

Über seine nächtlichen Ausflüge schrieb er in einem unveröffentlichten, undatierten Text aus den späten Fünfzigern mit dem Titel »The Juke-Box Heart: Excerpt From A Journal«: »Als ich ungefähr dreizehn war, tat ich das, was meine Freunde auch taten, bis sie ins Bett gingen, und dann wanderte ich kilometerlang die Sainte-Catherine Street hinunter, verliebt in die Nacht, und spähte in Cafeterias mit Marmortischchen, in denen die Männer sogar im Sommer Überzieher trugen.« Es lag eine jungenhafte Unschuld in der Beschreibung dieser frühen Spaziergänge: Er guckte in die Fenster der Scherzartikelläden und merkte sich »die Zauberkunststückchen und Tricks, die Gummikakerlaken und die kleinen Vorrichtungen, die beim Händeschütteln vibrierten«. Bei seinen Spaziergängen stellte er sich vor, schon über zwanzig zu sein, »einen regendichten, abgewetzten Hut tief ins Gesicht gezogen, mit brennendem Blick, einer Geschichte voller Ungerechtigkeiten im Herzen, einem Gesicht zu edel für Rache, des Nächtens über eine nasse Straße gehend, gefolgt vom Mitgefühl zahlloser Zuschauer, geliebt von zwei oder drei wunderschönen Frauen, die ihn niemals besitzen werden«. Vielleicht beschrieb er eine Figur aus einem der Comics, die er gelesen hatte, oder aus einem Piratenfilm; Leonard war schon damals ein begeisterter Kinogänger. Aber nachdem er diese Beschreibung noch mit einem Baudelaire-Zitat gewürzt hatte, war er selbstkritisch genug, um hinzuzusetzen: »Diese Schreiberei ist mir peinlich. Ich bin Humorist genug, hier einen jungen Mann zu erkennen, frisch aus einem Stendhal-Roman und mit einer Vorliebe für Selbstinszenierung, der beim Laufen eine unbequeme Erektion loswerden möchte. Vielleicht wäre Masturbation die effektivere und weniger ermüdende Option gewesen.«9

Leonard ging langsam an den käuflichen Damen auf den Straßen vorüber, aber trotz des Verlangens in seinem Blick sahen die Huren über seinen Kopf hinweg, sprachen die Männer an, die vorübergingen, und offerierten ihnen genau das, was Leonard allmählich mehr wollte als alles andere. Die Welt seiner Phantasie muss sich damals enorm vergrößert und ein berauschendes Gefühl neuer Möglichkeiten mit sich gebracht haben, aber auch ein Gefühl der Isolation und ein Bewusstsein für den Blues. Mort Rosengarten, der seinen Freund nach einer Weile bei seinen nächtlichen Abenteuern begleitete, sagte: »Leonard sah jung aus und ich auch. Aber man wurde in den Bars trotzdem bedient – Mädchen schon mit dreizehn. Es war damals alles sehr offen und auch sehr korrupt. Viele dieser Bars wurden von der Mafia kontrolliert, man musste bezahlen, um eine Lizenz zu bekommen. Bei den Tavernen war es genauso – das waren Bars, die nur Bier verkauften und nur Männer bedienten, Frauen wurden nicht eingelassen. Von diesen Kneipen gab es eine ganze Menge, weil dort die Getränke am billigsten waren. Wenn man da um sechs Uhr morgens hineinging, waren diese Läden rappelvoll. Leonard musste sich nicht aus dem Haus schleichen; wir kamen beide aus Familien, wo sich niemand wirklich sorgte oder fragte, wo wir waren. Aber die jüdische Gemeinde von Westmount war klein, eine sehr geschützte Umgebung mit einem starken Gruppengefühl, lauter junge Leute, die sich alle kannten. Deswegen ging er auf die Sainte-Catherine Street, um das kennen zu lernen, was wir nie gesehen hatten und auch niemals hatten tun dürfen.«

Während dieser Zeit erweiterte sich auch Leonards musikalischer Horizont. Auf Betreiben seiner Mutter hatte er Klavierstunden genommen – nicht, weil er besonderes Interesse oder Talent gezeigt hatte, sondern weil seine Mutter Leonard in beinahe allem unterstützte und Klavierstunden zu den Dingen zählten, die sich eben so gehörten. Dabei war das Klavier nicht das erste Instrument, das er lernte – in der Grundschule hatte er eine Tonette aus Bakelit gespielt, eine Art Blockflöte, allerdings nur kurze Zeit. Die Übungen, die ihm seine Lehrerin, Miss MacDougal, als Hausaufgaben aufgab, erschienen ihm eine öde und einsame Angelegenheit. Da war ihm die Klarinette lieber, die er in der High-School-Band spielte, neben Mort, der seinen eigenen Klavierstunden entkommen war, indem er sich für die Posaune entschied. Leonard engagierte sich bei verschiedenen außerplanmäßigen Schulaktivitäten, die nicht im Stundenplan standen. Er war zum Vorsitzenden des Schülerrats gewählt worden, saß im Leitungsgremium der Theater AG und gehörte zum Herausgeberteam des High-School-Jahrbuchs Vox Ducum, einer Zeitschrift, die sich rühmen kann, als erstes Druckerzeugnis 1950 eine Kurzgeschichte von Leonard veröffentlicht zu haben, »Kill Or Be Killed«.

Rosengarten erinnert sich: »Leonard war stets sehr wortgewandt und hatte keine Probleme damit, vor vielen Menschen zu sprechen.« In einem Bericht des Camps Wabi-Kon vom August 1949 heißt es: »Lenny ist der Anführer in der Blockhütte, und alle dort sehen zu ihm auf. Er ist der beliebteste Junge auf dem ganzen Gelände, zu jedem freundlich [und] wird auch von allen Betreuern sehr gemocht.«1 Gleichzeitig erinnern sich seine Schulfreunde an einen schüchternen Jungen, der sich dem einsamen Hobby des Gedichteschreibens widmete und Aufmerksamkeit eher von sich abzulenken versuchte, als dass er um sie buhlte. Nancy Bacal, ebenfalls eine enge Freundin, die Leonard von Kindesbeinen an kennt, beschreibt ihn zu jener Zeit als »jemand Besonderen, aber auf eine stille Weise. Das klingt widersprüchlich: Er nimmt die Führungsrolle stets ganz selbstverständlich an, bleibt aber gleichzeitig unsichtbar. Seine Intensität und Kraft operieren unterhalb der Oberfläche.« Eine seltsame Mischung, dieser so der Öffentlichkeit zugewandte und dabei doch private Charakter, aber offenbar kam er damit gut zurecht und behielt es so bei.

Der große Knall, der Augenblick, an dem Poesie, Musik, Sex und spirituelle Sehnsucht aufeinanderprallten und sich für Leonard zum ersten Mal miteinander verbanden, ereignete sich 1950, zwischen seinem fünfzehnten und sechzehnten Geburtstag. Leonard stand vor einem Antiquariat und stöberte draußen in den Bücherkisten, als er dort auf einen Gedichtband mit ausgewählten Gedichten Federico Garcia Lorcas stieß. Er blätterte durch die Seiten und stieß unversehens auf »Gacela Of The Morning Market«, die Übersetzung von Lorcas »Gacela del mercado matutino«. Beim Lesen bekam er eine Gänsehaut. Leonard hatte so etwas schon früher gefühlt, wenn er die Kraft und Schönheit der Texte erfuhr, die in der Synagoge laut vorgetragen wurden – ein weiterer Quell von Geheimnissen. Lorca war Spanier, homosexuell, ein erklärter Antifaschist, den die nationalistische Miliz hingerichtet hatte, als Leonard zwei Jahre alt war. Aber »das Universum, das er enthüllte, erschien vertraut«, und seine Worte erleuchteten »eine Landschaft, in der man glaubte, allein gewandert zu sein«.10 Die Einsamkeit gehörte zu dieser Landschaft. Wie Leonard über drei Jahre später zu erklären versuchte: »Wenn etwas auf bestimmte Weise gesagt wurde, dann schien es den Kosmos zu umarmen. Nicht nur mein Herz, alle Herzen waren daran beteiligt, und die Einsamkeit löste sich auf, und man fühlte, dass man diese leidende Kreatur inmitten eines leidenden Kosmos war, und der Schmerz war in Ordnung. Nicht nur das, er war die Art, wie man die Sonne und den Mond umarmte.« Er war, wie er selbst sagte, »völlig in den Bann geschlagen«.11

Lorca war nicht nur ein Dichter und Dramatiker, sondern sammelte auch alte, spanische Volkslieder, und seine Gedichte waren dunkel, melodisch, elegisch und sehr gefühlvoll; trotz ihrer Ehrlichkeit stärkten sie gleichzeitig den eigenen Mythos. Er schrieb, als seien Gesang und Poesie Teil desselben Atems. Seine Liebe zur Zigeunerkultur und seine depressiven Stimmungen machten Leonard mit der Traurigkeit, Romantik und Würde des Flamencos vertraut. Seine politische Haltung vermittelte Leonard die Würde, Romantik und Traurigkeit des Spanischen Bürgerkriegs. Leonard hieß beide herzlich willkommen.

Er begann, ernsthaft Gedichte zu schreiben. »Ich wollte auf diese Gedichte antworten«, sagte er. »Jedes Gedicht, das dich berührt, ist wie ein Ruf, der eine Reaktion erfordert, und man möchte mit seiner eigenen Geschichte antworten.«12 Er versuchte dabei nicht, Lorca zu kopieren – »das hätte ich nicht gewagt«. Aber er hatte das Gefühl, Lorca habe ihm die Erlaubnis erteilt, seine eigene Stimme zu finden, und ihm gleich eine Anleitung mitgegeben, wie er sie einsetzen sollte, nämlich »niemals nebenbei zu jammern«.13 In den kommenden Jahren, wenn er in Interviews gefragt wurde, was ihn zur Poesie gebracht hatte, dann gab Leonard ein handfesteres Motiv an: um an Frauen heranzukommen. Frauen fanden es faszinierend, wenn ihre eigene Schönheit in Versen geschildert wurde, und bevor der Rock’n’Roll seinen Siegeszug antrat, hatten die Dichter darauf das Monopol. Aber für einen Jungen seines Alters, seiner Generation und seiner Herkunft fand das alles in seiner Phantasie statt, wie Leonard sagte: »Wir waren ausgehungert. Es war nicht wie heute, man schlief nicht mit seiner Freundin. Ich wollte einfach nur jemanden umarmen.«14

Mit fünfzehn, ungefähr zur gleichen Zeit, als er Lorcas Gedichte entdeckte, legte sich Leonard für zwölf kanadische Dollar in einer Pfandleihe in der Craig Street eine spanische Gitarre zu. Er stellte fest, dass er recht schnell ein paar rudimentäre Akkorde auf den oberen vier Saiten spielen konnte, dank der Tatsache, dass er zuvor (wie schon das hypnotisierte Hausmädchen in Das Lieblingsspiel) eine Ukulele besessen hatte. Das Ukulelespielen hatte Leonard sich selbst beigebracht: Ähnlich wie bei der Hypnose vertraute er auf eine Anleitung, in diesem Fall auf das berühmte, 1928 erschienene Buch von Roy Smeck, dem so genannten »Hexenmeister der Saiten«. »Ich glaube, ich hatte meinem Cousin Lazzy davon erzählt, der nach dem Tod meines Vaters immer sehr nett zu mir war – er nahm mich zum Beispiel mit zu den Baseballspielen im Montreal Ballpark, wenn die Montreal Royals aufliefen, das erste Team, bei dem Jackie Robertson spielte. Lazzy sagte eines Tages: ›Roy Smeck kommt ins El Morocco‹, das war ein Nachtclub in Montreal, ›möchtest du ihn kennen lernen?‹ Ich durfte zwar nicht ins Konzert, weil Kinder im Club keinen Einlass bekamen, aber Lazzy brachte mich in Roy Smecks Hotel, und ich traf den großen Mann in seinem Zimmer.«15

Im Sommer 1950 fuhr Leonard wieder einmal ins Ferienlager – Camp Sunshine in Sainte-Marguerite – und nahm diesmal seine Gitarre mit. Hier begann er, Folk-Songs zu spielen, und zum ersten Mal entdeckte er, welche Möglichkeiten das Instrument zur Kontaktaufnahme bot.

Sie fuhren mit fünfzehn noch ins Ferienlager?

Ich fuhr als Begleiter mit. Es war ein Camp der jüdischen Gemeinde für Kinder, die sich die teuren Ferienlager nicht leisten konnten, und der damalige Leiter, ein Amerikaner, war rein zufällig Sozialist. Im Koreakrieg, der gerade ausgebrochen war, hielt er zu den Nordkoreanern. Die Sozialisten waren damals die Einzigen, die Gitarre spielten und Folk-Songs sangen; sie waren der Auffassung, dass sie die ideologische Verpflichtung hatten, die Songs zu lernen und weiterzugeben. Und so fiel mir The People’s Songbook in die Hände. Kennen Sie das? Es ist ein großartiges Liederbuch, mit Akkorden und Grifftabellen, und ich arbeitete dieses Buch in jenem Sommer viele, viele Male durch, gemeinsam mit Alfie Magerman, dem Neffen des Leiters, der als Sohn eines Gewerkschafters als Sozialist galt und der ebenfalls eine Gitarre besaß. Ich lernte Gitarre, indem ich dieses Liederbuch immer wieder durcharbeitete. Auch die Texte berührten mich sehr. Oft waren es einfach Volkslieder, die umgeschrieben worden waren: Aus »His Truth Goes Marching On« hatten die Sozialisten ein Solidaritätslied gemacht: »In our hands is placed a power/Greater than their hoarded gold/Greater than the might of Adam/Multiplied a million-fold/We will give birth to a new world/From the ashes of the old/For the union makes us strong/Solidarity Forever/Solidarity Forever/ Solidarity Forever/For the union makes us strong.« Es waren auch viele Wobbly-Songs darin – sagt Ihnen die Wobbly-Bewegung etwas? Das war eine internationale, sozialistische Arbeitergewerkschaft. Wunderbare Songs. »There once was a union maid/Who never was afraid/Of goons and ginks and company finks/And deputy sheriffs that made the raid… No you can’t scare me, I’m stickin’ with the union.« Ein großartiger Song.

Wenn die Länge dieser Antwort ein Indiz für seine damalige Begeisterung ist, dann war Leonard ganz offensichtlich Feuer und Flamme. Noch fünfzig Jahre nach seinem Aufenthalt im Camp Sunshine konnte er das Songbook von Anfang bis Ende auswendig singen.2 1949 oder 1950 war eine Gitarre zwar noch nicht mit der enormen Symbolik und dem sexuellen Magnetismus aufgeladen, den sie später erhielt, aber Leonard entdeckte schnell, dass es die Mädchen auch nicht abschreckte, wenn man Musik machte. Ein Gruppenfoto vom Ferienlager zeigt den jungen Leonard, wie er, immer noch recht klein, ein wenig untersetzt und noch dazu in Kleidung, mit der sich kein Mann in der Öffentlichkeit zeigen sollte – weiße Shorts, weißes Polohemd, schwarze Schuhe, weiße Socken –, neben einem Mädchen sitzt, das blonder und cooler aussieht als alle anderen und mit dem Knie sein Bein berührt.

Nach seiner Rückkehr nach Westmount setzte Leonard seine Folk-Music-Studien fort, beschäftigte sich mit Woody Guthrie, Leadbelly, kanadischen Folk-Sängern, schottischen Grenzballaden oder Flamenco. »Damals begann ich die Musik zu entdecken, die ich liebte.«16 Eines Tages traf er im Murray Hill Park zufällig einen jungen, schwarzhaarigen Mann, der in der Nähe der Tennisplätze stand und auf einer Akustikgitarre eine einsame, spanische Melodie spielte. Eine Gruppe Frauen hatte sich um den Musiker geschart. Leonard konnte erkennen, dass er sie auf eine spezielle, geheimnisvolle Weise »mit seiner Musik umwarb«.17 Leonard selbst war ebenfalls fasziniert. Er blieb stehen und hörte zu, und in einem geeigneten Augenblick fragte er den jungen Mann, ob er ihm das Spielen beibringen würde. Der Musiker war, wie sich herausstellte, Spanier und verstand kein Englisch. Mit einer Mischung aus Gesten und gebrochenem Französisch schaffte es Leonard jedoch, die Telefonnummer der Pension zu bekommen, in der sich der Spanier ein Zimmer gemietet hatte, und ihm das Versprechen abzuringen, zur Belmont Avenue 599 zu kommen und ihm eine Stunde Unterricht zu erteilen.

Bei seinem ersten Besuch nahm der Spanier Leonards Instrument zur Hand und untersuchte es genau. Es sei keine schlechte Gitarre, sagte er. Nachdem er sie gestimmt hatte, spielte er eine schnelle Flamenco-Akkordfolge und holte dabei einen Klang aus ihr heraus, wie Leonard es niemals für möglich gehalten hätte. Dann gab ihm der Spanier die Gitarre zurück und bedeutete ihm, nun selbst etwas zu spielen. Nach dem, was er gerade eben gehört hatte, wollte Leonard auf keinen Fall die Folk-Songs zu Gehör bringen, die er sich beigebracht hatte, und so schüttelte er den Kopf, als wollte er sagen: Ich weiß nicht, wie. Der junge Mann setzte Leonards Finger auf das Griffbrett und zeigte ihm ein paar Akkorde. Bevor er sich verabschiedete, versprach er, am nächsten Tag wiederzukommen.

In der zweiten Stunde zeigte der Spanier Leonard die sechs Akkorde des Flamencos, den er am Tag zuvor gespielt hatte, und in der dritten Stunde lernte Leonard das Flamenco-Tremolo. Er übte gewissenhaft und stellte sich dabei vor den Spiegel, um genau nachzuahmen, wie der junge Mann seine Gitarre beim Spielen gehalten hatte. Zur vierten Stunde erschien sein Lehrer dann nicht mehr. Als Leonard in der Pension anrief, ging die Wirtin ans Telefon. Der Gitarrist war tot. Er hatte Selbstmord begangen.

»Ich wusste nichts über diesen Mann, wieso er nach Montreal gekommen war, wieso er an diesem Tennisplatz gestanden hatte oder weshalb er sich das Leben nahm«, sagte Leonard sechzig Jahre später in Spanien vor einem Publikum ausgewählter Würdenträger, »aber es waren diese sechs Akkorde, dieses Muster, das zur Grundlage all meiner Lieder und meiner gesamten Musik wurde.«18

1950 gab es einige Veränderungen in Leonards Leben. Seine Mutter hatte wieder geheiratet – Harry Ostrow, einen Apotheker. Leonards Cousin David Cohen beschrieb ihn als einen »sehr angenehmen, unauffälligen Mann, einen netten Kerl«, zu dem Leonard allenfalls eine recht spannungsfreie, aber distanzierte Beziehung hatte. Wenig später wurde auch bei Mashas zweitem Ehemann eine schwere Erkrankung diagnostiziert. Während seine Mutter also damit zurechtkommen musste, wieder einen kranken Mann zu pflegen, und seine inzwischen zwanzigjährige Schwester andere Dinge im Kopf hatte als ihren heranwachsenden Bruder, war Leonard sich weitgehend selbst überlassen. Wenn er nicht im Klassenraum saß oder nach der Schule einer anderen Aktivität nachging, saß er in seinem Zimmer und schrieb Gedichte, und immer öfter fuhr er mit Mort durch die Straßen von Montreal.

Mort, der mit sechzehn inzwischen alt genug zum Autofahren war, nahm sich einen der beiden Familien-Cadillacs und kutschierte damit zu Leonards Haus. »Zu unseren Lieblingsbeschäftigungen gehörte es, um vier Uhr früh durch die Straßen von Montreal zu fahren, vor allem durch die älteren Stadtteile, am Hafen entlang und in Richtung East End, zu den Ölraffinerien«, erzählt Rosengarten. »Wir hielten Ausschau nach Mädchen – nachts um vier auf den Straßen. Wir dachten, da würden diese wunderschönen Mädchen herumlaufen, die nur auf uns warteten. Natürlich war niemand unterwegs.« Selbst wenn hoher Schnee lag und die Straßen wie leergefegt waren, fuhren die beiden Jungen nachts mit voll aufgedrehter Heizung umher, nach Osten zu den Townships oder nach Norden zu den Laurentians. Der Cadillac mit Mort am Steuer zog eine schwarze Linie durch die tiefen Schneewehen, als übte Moses für den Trick mit dem Roten Meer. Und sie redeten über Mädchen, über alles.

»[Sie waren] an nichts gebunden. Sie konnten alles ausprobieren. Bäume, die hundert Jahre lang gewachsen waren, wischten wie Blitze vorbei. Sie rasten durch Dörfer, in denen Menschen ihr ganzes Leben verbracht hatten … In der hinter ihnen liegenden Stadt schossen ihre Familien wie Weinranken in die Höhe … Sie flohen vor ihrer Überzahl, vor der wahren Bar Mizwa, dem eigentlichen Erwachsenwerden, vor der tatsächlichen und bösartigsten Beschneidung. Die Gesellschaft wartete nur darauf, sie ihnen zuzufügen, durch Einschränkungen und stumpfsinnige Routine«, schrieb Leonard, als er diese nächtlichen Fahrten mit Mort fiktional aufarbeitete. »Die Straße war leer. Niemand sonst war auf der Flucht, was ihre Freundschaft noch einmal vertiefte.«19

1 Im gleichen Bericht heißt es, Leonard sei hinsichtlich seiner Person und bei der Körperpflege »sauber und ordentlich. Er gibt auf seine Kleidung acht und ist stets gut angezogen.« Des Weiteren erwähnte man sein Interesse am Segeln – »er ist einer der besten Skipper im Camp« – und seinen »feinen Sinn für Humor«.

2 Ein weiteres Lied, das er in diesem Ferienlager lernte, war »The Partisan«, der erste nicht selbst geschriebene Song, den er später aufnahm.

3. Kapitel

Zwanzigtausend Verse