22,99 €

Mehr erfahren.

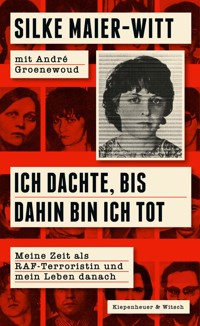

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Schonungslos, ehrlich, voller Reue – die ehemalige RAF-Terroristin Silke Maier-Witt erzählt ihr Leben Die RAF ist ein deutsches Trauma. Viele Verbrechen der Roten Armee Fraktion aus den 70er- bis 90er-Jahren sind bis heute unaufgeklärt, noch immer ranken sich Mythen um die Mitglieder, die die Bundesrepublik terrorisierten. Silke Maier-Witt gibt in diesem Buch einzigartige Einblicke in das Innere der Gruppe. Am 7. April 1977 – dem Tag des Mordes an Siegfried Buback – schloss Silke Maier-Witt sich der RAF an und tauchte unter. Fortan war sie eine der meistgesuchten Terroristinnen der Bundesrepublik. Während des »Deutschen Herbstes« spähte sie die Fahrtstrecke von Hanns Martin Schleyer aus, leistete logistische Hilfe und gehörte dem innersten Kreis der RAF an, der in Köln den Arbeitgeberpräsidenten entführte und dessen vier Begleiter tötete. Nach einem Banküberfall der RAF, bei dem eine Unbeteiligte erschossen wurde, übte sie Kritik – und stieg aus der Terrorgruppe aus. Mithilfe der Staatssicherheit tauchte sie in der DDR unter und begann ein neues, bürgerliches Leben – das mit ihrer Verhaftung nach dem Fall der Mauer ein jähes Ende fand. In ihrem Buch blickt Silke Maier-Witt auf ihr Leben zurück – von der Kindheit in Hamburg über ihre Zeit in der RAF, ihrem Leben mit neuer Identität in der DDR, die Haft bis hin zu ihrem Neustart als ausgebildete Friedensfachkraft. Vor allem aber ergründet sie, wie es dazu kam, dass sie sich als junge Frau der Roten Armee Fraktion anschloss, und warum sie das Töten als Mittel zum Erreichen der RAF-Ziele hinnahm.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 478

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Silke Maier-Witt

Ich dachte, bis dahin bin ich tot

Meine Zeit als RAF-Terroristin und mein Leben danach

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Silke Maier-Witt

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Silke Maier-Witt

Silke Maier-Witt, geboren 1950, wuchs in Hamburg auf. Sie studierte Medizin und Psychologie. 1977 schloss sie sich der RAF an und ging in den Untergrund. 1979 löste sie sich von der Terrorgruppe und tauchte in der DDR unter. Nach dem Mauerfall wurde sie verhaftet und in die Bundesrepublik abgeschoben, wo sie zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 1995 kam sie vorzeitig frei. Sie beendete ihr Psychologiestudium und absolvierte eine Ausbildung zur Friedensfachkraft. Heute lebt Silke Maier-Witt vorwiegend in Nordmazedonien.

André Groenewoud, geboren 1972, arbeitete als Chefreporter und Autor für die Bunte in München und Paris, schrieb für den stern und war Korrespondent der Reportage-Agentur Zeitenspiegel in New York. Zuletzt arbeitete er fürs ZDF im Südostasien-Studio in Singapur.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die RAF ist ein deutsches Trauma. Viele Verbrechen der Roten Armee Fraktion aus den 70er- bis 90er-Jahren sind bis heute unaufgeklärt, noch immer ranken sich Mythen um die Mitglieder, die die Bundesrepublik terrorisierten. Silke Maier-Witt gibt in diesem Buch einzigartige Einblicke in das Innere der Gruppe.

Am 7. April 1977 – dem Tag des Mordes an Siegfried Buback – schloss Silke Maier-Witt sich der RAF an und tauchte unter. Fortan war sie eine der meistgesuchten Terroristinnen der Bundesrepublik. Während des »Deutschen Herbstes« spähte sie die Fahrtstrecke von Hanns Martin Schleyer aus, leistete logistische Hilfe und gehörte dem innersten Kreis der RAF an, der in Köln den Arbeitgeberpräsidenten entführte und dessen vier Begleiter tötete. Nach einem Banküberfall der RAF, bei dem eine Unbeteiligte erschossen wurde, übte sie Kritik – und stieg aus der Terrorgruppe aus. Mithilfe der Staatssicherheit tauchte sie in der DDR unter und begann ein neues, bürgerliches Leben – das mit ihrer Verhaftung nach dem Fall der Mauer ein jähes Ende fand.

In ihrem Buch blickt Silke Maier-Witt auf ihr Leben zurück – von der Kindheit in Hamburg über ihre Zeit in der RAF, ihrem Leben mit neuer Identität in der DDR, die Haft bis hin zu ihrem Neustart als ausgebildete Friedensfachkraft. Vor allem aber ergründet sie, wie es dazu kam, dass sie sich als junge Frau der Roten Armee Fraktion anschloss, und warum sie das Töten als Mittel zum Erreichen der RAF-Ziele hinnahm.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Vorwort

7. April 1977

Frühe Verluste

Das Schweigen meines Vaters

Radikalisierung

Stockholm

Erste Tage als RAF-Mitglied

Hanns Martin Schleyer

Untergangsstimmung

Im Jemen

Der Anschlag auf Alexander Haig

Zürich – die letzte Aktion

Eine neue Identität

DDR-Alltag

Enttarnung

Allein im Nirgendwo

Neustart in Neubrandenburg

Die Stasi

Die Wende

Festnahme

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

Der Prozess

Auf Jobsuche

Friedensarbeit im Kosovo

Neue Heimat Skopje

Treffen mit Jörg Schleyer

Zeit, Bilanz zu ziehen

Epilog

Eine RAF-Spurensuche

Der Minister, die Freundin, der Bruder –persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen

Gerhart Baum, Innenminister der Bundesrepublik von 1978–1982

Maren Kettner

Joachim Maier-Witt

Personenverzeichnis

Chronologie

Danksagung

Bildteil

Abbildungsverzeichnis

»Vor der Wirklichkeit kann man seine Augen verschließen, aber nicht vor der Erinnerung.«

Stanisław Jerzy Lec

Vorwort

Die wichtigste Frage, die mich bis heute umtreibt: Wie genau ist der Prozess abgelaufen, an dessen Ende ich mich freiwillig einer Gruppe anschloss, die das Töten von Menschen für politische Ziele in Kauf nahm?

Um das herauszufinden, hatte ich schon in der Untersuchungshaft die Idee, alles einmal aufzuschreiben, um Antworten zu finden. Aber dann stürmte im Gefängnis so viel Neues auf mich ein, dass ich keine Zeit für dieses Vorhaben fand. Nach der Haftentlassung kam das Studium, das aufregende neue Leben im Kosovo und in Mazedonien, das all meine Energie in Anspruch nahm.

Erst mit Beginn des Rentnerinnenlebens, nach der Begegnung mit Jörg Schleyer, dem Sohn von Hanns Martin Schleyer, aber erst recht nach einer Krebsdiagnose im Dezember 2018 nahm die Idee wieder Gestalt an. Ich sichtete all die Briefe und alten Aufzeichnungen, schrieb ein paar Geschichten aus meinem Leben auf, aber das Projekt dümpelte so vor sich hin. Lieber beschäftigte ich mich mit der Geschichte des Balkans als mit meiner eigenen.

Es war die Anfrage eines Journalisten, die die Sache wirklich ins Rollen brachte. Es ging um ein Interview mit mir, das er in sein Buch über verschiedene Verbrechen aufnehmen wollte. Ich war mäßig interessiert. Aber dann fragte er mich, ob ich nicht zusätzlich das Vorwort für das Buch schreiben könnte. Das war etwas Neues, eine kleine Herausforderung. Und dann stellte er die entscheidende Frage: Ob ich nicht meine Autobiografie schreiben wolle? Und so begann meine Zusammenarbeit mit André Groenewoud. Jetzt ging alles schnell, wir trafen uns, wagten den Versuch, zusammen an meiner Lebensgeschichte zu arbeiten. Mit seiner Hilfe bekam die Sache erst einmal eine Struktur, und ehe ich noch zaudern konnte, fand er einen Verlag, und plötzlich gab es kein Zurück mehr, jetzt musste ich schreiben, die Arbeit begann. Es war ein schwieriger, manchmal schmerzhafter Prozess mit vielen schlaflosen Nächten. Ich tauchte ein in meine Erinnerungen, wollte nichts beschönigen, den unangenehmen Fragen nicht ausweichen. André begleitete mich dabei. Sein Einfühlungsvermögen und sein journalistischer Blick auf meine Geschichte waren wichtig, manchmal aber fürchtete ich, die Deutungshoheit über sie zu verlieren. Am Ende beschlossen wir, dass das Buch aus meinem Leben einerseits und Andrés RAF-Spurensuche andererseits bestehen sollte. Vielleicht finden sich darin ein paar Antworten. Es soll keine Rechtfertigung sein; denn die gibt es nicht. Das Buch schildert meine Zeit in der RAF, den langen Weg bis zur Übernahme von Verantwortung und meinen eigenen Prozess des Lernens, wie ich mit meiner Schuld, meiner terroristischen Vergangenheit umgehen muss, um am Ende trotz allem meinem Leben doch noch einen Sinn zu geben.

Und dann ist da noch die Sache mit den Erinnerungen. Wie geht das Erinnern nach so langer Zeit? Als Gedächtnisstützen hatte ich meine eigenen Aufzeichnungen während der Verhöre durch das BKA, Briefe, Briefentwürfe, gelegentliche Tagebuchaufzeichnungen, meine Stasiakte und ein paar Interviews, die ich in der Vergangenheit gegeben habe. Aber Erinnerung ist nicht einfach das Abrufen von Fakten. Sie ist selektiv und subjektiv und hat etwas mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Immer spielen dabei auch Interpretation und Konstruktion eine Rolle. Bei meinen Recherchen zum Thema »Erinnerung« stieß ich auf die Französin Valéria Milewski, die erste Krankenhausbiografin. Sie besucht todkranke Menschen im Krankenhaus, die ihr aus ihrem Leben erzählen, und es tut diesen Patienten gut. Das gefällt mir. »Erinnerung ist eine Geschichte«, sagt Milewski, »die man sich selbst erzählt. Sie mag nicht wahr sein, aber es spricht eine Wahrheit aus ihr.« Auch ich kann nicht ausschließen, dass mir Fehler unterlaufen sind, bei allem Bemühen, alle Einzelheiten so zu schildern, wie sie gewesen sind. Ich habe immer versucht, wahrhaftig zu sein.

7. April 1977

Am Morgen des 7. April 1977 bin ich schon früh unterwegs, sehr früh. Ich habe wie so oft die Aufgabe, einen Kassiber aus dem Knast zu den im Untergrund lebenden Mitgliedern der RAF zu bringen, diesmal nach Amsterdam. Wer von den RAF-Gefangenen ihn geschrieben hat, was drinsteht – das weiß ich nicht. Aber was von den Stammheimern, also von den damals in der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim einsitzenden Gefangenen der RAF (Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Irmgard Möller) kommt, ist immer wichtig. Ihre Befehle werden sofort ausgeführt. Und ich selbst, die diesen Botengang machen soll, fühle mich ebenfalls wichtig.

Ich habe die Reise sehr genau geplant. Als Mitarbeiterin der Verteidiger der Gefangenen stehe ich unter Beobachtung des BKA. Ich muss sicher sein, dass ich eventuelle Verfolger abgeschüttelt habe, bevor ich die Illegalen treffe, denn die müssen sich auf mich verlassen können. Also wälze ich das Kursbuch der Bahn, ein dickes Buch, das ich auf meinen Reisen fast immer dabeihabe. Ich suche Verbindungen heraus, die es meinen möglichen Verfolgern schwer machen sollen. Das ist logistisch eine ziemliche Herausforderung, zumal ich zu einer bestimmten Zeit am Treffpunkt sein muss. Die Fahrten sind zeitaufwendig, weshalb ich an diesem Donnerstag schon seit fünf Uhr unterwegs bin. Ich fahre nicht zum ersten Mal nach Amsterdam. Von Stuttgart aus geht es erst einmal Richtung Hamburg, das ist unverdächtig. Auf der Strecke steige ich irgendwo aus, fahre dann in eine andere Richtung, wechsle zum Regionalverkehr, bis ich dann irgendwann in Herzogenrath an der Grenze zu den Niederlanden ankomme. Inzwischen bin ich sicher, dass mir niemand gefolgt ist.

Ich steige in den lokalen Bus, der nach Kerkrade fährt, dem Ort direkt hinter der Grenze. Es ist der sogenannte Hausfrauenbus, der von der Grenzpolizei so gut wie nie kontrolliert wird, weil eben vorwiegend Frauen drinsitzen, die zum Einkaufen in die Niederlande fahren. Unter den wenigen Mitreisenden falle ich nicht auf. Das kleine Stück Papier mit der wichtigen Botschaft steckt im BH und ist zudem verschlüsselt. Ich habe keine Angst und fühle mich ziemlich sicher. Ich sehe harmlos und unverdächtig aus, davon bin ich überzeugt. Von Kerkrade aus nehme ich den nächsten Zug nach Amsterdam zum verabredeten Treffen mit den Illegalen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich mit ihnen zu verabreden. Die erste ist einfach: Ich arbeite nachts bei der Telefonauskunft der Post in Hamburg. Zu dieser Zeit arbeiten nicht viele und wenn, dann sind es Studenten, die ich kenne. Wenn also ein privater Anruf für mich ankommt, werde ich informiert, kann mit dem Anrufer sprechen – und bin im Bilde. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ich abgehört werde. Die andere Methode ist kompliziert. Es gibt zwei Gaststätten in Stuttgart und Hamburg, in die ich jeweils an einem bestimmten Tag in der Woche zu einer festgelegten Zeit gehen kann. Mein falscher Name ist dort bekannt. Ich sitze und warte, bis ein Anruf kommt. Im Gespräch wird mir dann das Land oder die Stadt, in die ich kommen soll, zwar nicht direkt genannt, aber umschrieben. Der genaue Treffpunkt wird nicht erwähnt, denn das ist immer der »Wienerwald« – den gibt es damals in jeder größeren Stadt.

Ich komme rechtzeitig in Amsterdam an. Es ist früher Nachmittag, die Sonne scheint, und ich gehe direkt zum Wienerwald in der Nähe des Bahnhofs – dass dies der Treffpunkt ist, ist wahrscheinlicher wegen seiner Lage. Wen ich treffen werde, weiß ich nicht. Ich habe mit der Zeit schon einige der Illegalen kennengelernt. Aber erst einmal ist niemand da. Das ist ungewöhnlich. Ich warte eine ganze Weile. Vielleicht sind sie doch in dem zweiten Wienerwald? Der liegt mitten in der Stadt. Ich frage mich durch, es ist ziemlich weit. Aber auch dort ist niemand. Also wieder zurück, langsam werde ich nervös. Ich habe mich gerade auf die Terrasse gesetzt, da kommen zwei Frauen, Sieglinde Hofmann und Brigitte Mohnhaupt. Ich freue mich, Sieglinde zu sehen. Sie war – wie ich – Mitglied im »Komitee gegen Folter«, bei gemeinsamen Aktionen hatten wir uns kennengelernt. Diese Komitees waren nach der Verhaftung von Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und Holger Meins in mehreren Städten gegründet worden, um die Gefangenen der RAF im Hochsicherheitstrakt der JVA Stuttgart-Stammheim mit aktuellen, meist politischen Infos zu versorgen, sie bei ihren Hungerstreiks zu unterstützen und gegen die Haftbedingungen zu protestieren. Dabei spielten die Anwaltskanzleien, die die Gefangenen verteidigten, eine wichtige Rolle.

Brigitte treffe ich zum ersten Mal. Sie ist erst vor Kurzem aus der Haft entlassen worden und kennt die Stammheimer Gefangenen persönlich. Schon allein deshalb habe ich großen Respekt vor ihr. Ich kenne sie nur von Bildern. Jetzt sitzt sie mir gegenüber, eine kleine Frau, die gerade fünf Jahre Knast hinter sich hat. Ich bin voller Bewunderung und neugierig. Aber das lasse ich mir nicht anmerken.

Sieglinde und Brigitte entschuldigen sich für ihre Verspätung, aber sie haben einen guten Grund: Ihre Aktion war erfolgreich – Generalbundesanwalt Siegfried Buback ist tot! Die beiden wollten erst sicher sein, dass ihre Leute in Sicherheit sind. Natürlich weiß ich, wer Buback ist. Bin ich entsetzt? Will ich genauer wissen, wie die Aktion gelaufen ist? Nein. Er ist verantwortlich für den Tod von Holger Meins, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhof, sagt die RAF. Und was sage ich? Ich nehme ihn hin, diesen Mord.

Heute, mit dem Abstand von über vier Jahrzehnten, kann ich mein damaliges Verhalten noch immer nicht begreifen. Am 47. Jahrestag des Anschlags auf Siegfried Buback lese ich im Internet noch einmal den Ablauf dieser brutalen Tat, lese den Namen des Fahrers und den des Polizisten. Drei Menschen wurden erschossen. Und was machte ich? Just an jenem Apriltag im Jahr 1977 entschloss ich mich, Mitglied der RAF zu werden. Warum? Was war mit mir los? Diese Fragen beschäftigen mich mein Leben lang. Auch an diesem 7. April 2024 kann ich nicht einschlafen, denke zurück an diesen für mich und mein weiteres Leben entscheidenden Tag. Warum habe ich die Information von der »erfolgreichen« Aktion einfach so hingenommen, warum habe ich nicht einmal wissen wollen, wie genau sie abgelaufen ist?

Auf der Terrasse des Wienerwald in Amsterdam bin ich vor allem froh, die beiden Frauen zu sehen. Ich erinnere mich nicht mehr an jedes Wort, aber wohl daran, dass sie gut drauf waren, schließlich ist es die erste gelungene Aktion, die diese neu gebildete Gruppe legitimieren konnte, sich mit Billigung der in Stammheim einsitzenden Gefangenen von nun an RAF zu nennen. Brigitte und Sieglinde haben nicht viel Zeit, sie müssen wieder los. Aber sie fragen mich tatsächlich, ob ich denn nicht gleich bei ihnen in Amsterdam bleiben wolle, es sei ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ich verhaftet werden würde. Die Frage schmeichelt mir, und sie kommt nicht überraschend. Sie wurde mir schon vor ein paar Wochen gestellt. Da hatte mich während meiner Arbeit bei der Telefonauskunft ein Hilferuf erreicht. Ich sollte umgehend in die Schweiz kommen und dort jemanden treffen. Es lief wie immer: Hastig den Dienst tauschen, von irgendwoher Geld für die Reise beschaffen, Kursbuch wälzen, früh losfahren, umständliche Absetzbewegungen machen und schließlich in der ausgemachten Kneipe in Genf ankommen und warten. Es kamen Knut Folkerts und Rolf Heißler. Sie saßen fest. Für sie sollte ich einen sicheren Grenzübergang nach Frankreich finden.

Sofort machte ich mich an die Arbeit, besorgte mir genaue Karten der Grenzregion und erkundete einen möglichst sicheren Übergang. Ich übernachtete im selben Hotel wie die beiden. Als wir abends zusammensaßen, hatten sie mich gefragt, warum ich nicht gleich mit ihnen mitkommen würde. Da war sie gewesen, die Frage, die sich schon lange angekündigt hatte. Damals hatte ich Einwände, fühlte mich nicht mutig und gut genug, um einfach mitzumachen.

»Meinst du, wir haben keine Angst?«, hatten die beiden gesagt. Das machte mich sicherer. Warum eigentlich nicht, fragte ich mich selbst nach diesem Gespräch, als ich mühsam versuchte, die Zeit bis zum ersten Zug nach Deutschland im Bahnhofsklo in Zürich zu verbringen, und übernächtigt nach Hamburg eilte, weil ich meinen Job nicht verlieren wollte. Ich hatte schon lange kein »normales« Leben mehr, hatte mich von Freunden und sogar den Komiteeleuten entfernt. Ständig war ich auf Reisen, organisierte meine Nachtschichten bei der Telefonauskunft so, dass ich jederzeit Aufträge für die Gruppe übernehmen konnte, war immer allein unterwegs, immer im Bewusstsein, dass die Polizei mich überwachte. Seit der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm im April 1975 war klar, dass die Mitglieder der Komitees gegen Folter unter Verdacht standen, sich früher oder später an Terroraktionen zu beteiligen. Bei den Illegalen fühlte ich mich sicher, hatte das Gefühl, endlich auf der richtigen Seite angekommen, nicht mehr allein zu sein. Ja, ich konnte sogar Verantwortung abgeben, weil die anderen ja wussten, was getan werden musste.

Jetzt hier in Amsterdam stellt mir sogar Brigitte die Frage. Ich fühle mich geschmeichelt, wertgeschätzt. Als sie mich fragt, ob ich nicht in Amsterdam bleiben wolle, sage ich »Ja« und höre ihr zu. Sie beschreibt mit drastischen Worten, was Illegalität bedeutet. Ich nehme zwar wahr, wie sie spricht, welche Worte sie benutzt, und doch höre ich nicht richtig zu. Ich weiß das doch schon alles, habe doch schon so oft darüber nachgedacht: alles aufgeben, die Familie nicht mehr sehen, in ständiger Gefahr leben. Mir macht das nichts aus, das kann ich. Den Imperialismus wirklich bekämpfen, solidarisch sein mit Befreiungsbewegungen, den neuen Faschismus in Deutschland verhindern, dafür bin ich zu allem bereit. Jetzt und hier bin ich stolz, nun endlich dazuzugehören – auch wenn die Gruppe, deren Teil ich sein möchte, Menschen ermordet, um ihre Ziele zu erreichen.

Bevor Brigitte und Sieglinde sich eilig verabschieden, erfahre ich noch, dass ich am nächsten Tag unbedingt noch einmal nach Stuttgart muss, um den Gefangenen eine Nachricht zu überbringen. Später werde jemand kommen und mich vom Wienerwald abholen. Ich bleibe allein zurück.

Ich weiß nicht mehr genau, was ich gedacht habe, damals in Amsterdam. Hatte ich Bedenken, hatte ich Angst? Nein, muss ich gestehen, denn ich wusste, worauf ich mich einließ.

Am frühen Abend holen mich Rolf Clemens Wagner und Rolf Heißler ab. Sie kommen mit dem Auto, halten unterwegs an und kaufen asiatisches Fast Food. Wir fahren in eine Vorstadtsiedlung mit neuen, nicht allzu hohen Wohnblöcken, sie sehen einigermaßen anonym aus. Später habe ich selbst Wohnungen angemietet und wusste, worauf es ankam. Für mich aber ist an diesem Tag alles sensationell: Ich darf eine Wohnung der Illegalen kennenlernen, bevor ich selbst richtig illegal bin. Das ist ein Vertrauensbeweis!

Die Wohnung im Amsterdamer Baden Powellweg 217 ist eine zweistöckige, großzügig geschnittene Maisonettewohnung, sie hat mehrere Zimmer und ist modern möbliert. Sieglinde und Brigitte sind da. Alle sitzen im großen Wohnzimmer, sind guter Stimmung, der Fernseher läuft, das Essen wird bereits erwartet. Es herrscht WG-Atmosphäre. Dass ich nun zum innersten Kreis dazugehöre, wird eher beiläufig zur Kenntnis genommen. Ich stehe nicht im Mittelpunkt. Wie immer in einer neuen, ungewohnten Umgebung halte ich mich im Hintergrund und versuche mich zu orientieren, nicht im Wege zu stehen. Brigitte, Sieglinde und Rolf gehen mit mir in eines der Zimmer. Es geht um meine Aufgaben für den nächsten Tag. Entscheidend ist die Nachricht an die Gefangenen, die ich nach Stuttgart in die Kanzlei von Rechtsanwalt Klaus Croissant bringen soll. Seine Kanzlei ist die wichtigste für die Stammheimer Gefangenen. Mehrere Anwälte und auch Komiteemitglieder arbeiten dort und versorgen Baader, Ensslin und Raspe mit allem, was sie fordern. Einer ihrer Verteidiger wird die Nachricht ins Gefängnis bringen. Ich weiß, was ich tun muss. Es gibt ein Depot in einem kleinen Waldstück, außerhalb von Stuttgart, da lege ich die Nachricht ab und rufe in der Kanzlei an. Wer dort ans Telefon geht, weiß dann Bescheid. Zudem soll ich noch einmal unerkannt nach Hamburg fahren und dort ehemalige Freunde von mir ansprechen, ob sie die RAF unterstützen wollen. Auch mein Kontakt zu Bernt Carlsson, dem Generalsekretär der Sozialistischen Internationale, ist Thema. Im Auftrag der Illegalen hatte ich nicht nur das Gebäude des Europarats in Brüssel – als Journalistin getarnt – ausgekundschaftet, sondern auch Sitzungen der Sozialistischen Internationale besucht. Kurz vor dem Buback-Mord war ich in London bei einer dieser Sitzungen dabei. An ihr nahm auch SPD-Chef Willy Brandt teil. Als ich dort erfuhr, dass schon am nächsten Tag ein Meeting in Oslo beginnen sollte, flog ich dorthin, saß bei einem Essen neben Bernt Carlsson und verbrachte den Abend mit ihm. Dieser Kontakt ist Brigitte wichtig. Jetzt aber entscheidet sie, dass ich ihn auch als Illegale kontaktieren könne, solange ich noch nicht in der Fahndung bin.

Irgendwann spät am Abend kommen neue Besucher an. Sie werden freudig empfangen. Rückblickend denke ich, es waren Stefan Wisniewski und Knut Folkerts, zumindest waren beide bei meiner Rückkehr am nächsten Tag in der Wohnung.

Am frühen Morgen gibt mir Brigitte ein kleines Stück dünnes Papier, es ist die Nachricht an die Gefangenen. Sie ist verschlüsselt wie immer. Erst später habe ich genauer erfahren, wie zwischen den Gefangenen in Stammheim und den Illegalen kommuniziert wird. Sie benutzten ein Buch, es war damals Moby-Dick von Herman Melville, das unverfänglich war, alle hatten die gleiche Ausgabe. Die erste Zahl der verschlüsselten Botschaft gab an, welche Seite des Buches verwendet wurde. Jede weitere Zahl entsprach einem Buchstaben im fortlaufenden Text auf dieser Seite. So oder so ähnlich wurden Botschaften verschlüsselt.

Ich komme früh in Stuttgart an. Die Rechtsanwaltskanzlei wird dauernd überwacht, sie betrete ich nicht. Ich fahre gleich zum Depot in dem Waldstück in der Nähe von Stuttgart. Das hatte ich angelegt, als ich einmal Sprengstoffkapseln von den Illegalen mitbrachte, mit denen ich auf gar keinen Fall die Kanzlei betreten wollte. Bei dem Depot handelt es sich um ein vergrabenes Plastikgefäß, der Schraubverschluss ist leicht zu öffnen. Also hinein mit der wichtigen Botschaft und Anruf in der Kanzlei.

Ich fahre weiter nach Hamburg. Wie abgesprochen, treffe ich einige alte Freundinnen. Sie wissen alle, dass ich mich für die Gefangenen der RAF eingesetzt habe, und ahnen wohl auch, dass ich bereit bin, die RAF in ihren Aktionen zu unterstützen. Ich versuche, sie davon zu überzeugen, dass ihre Mitarbeit und Unterstützung wichtig sind, und weiß doch, dass sie allenfalls mir zuliebe konkrete Aufgaben übernehmen würden und bereit wären, sich mit den Illegalen zu treffen. Ich will sie nicht unter Druck setzen. Sie zu überzeugen, geht halt nicht mal eben so. Viel zu lange haben wir uns nicht gesehen, nicht miteinander gesprochen.

Ich gehe zu einem Depot im Hamburger Stadtpark, das ich vor einiger Zeit angelegt habe. Ganz sicher bin ich mir heute nicht mehr, aber ich glaube, dass ich dort persönliche Papiere hinterlegt hatte, die ich nun nicht mehr brauchte. Irgendwie genieße ich das Gefühl, durch Hamburg zu laufen und eigentlich schon illegal zu sein. Es ist auch ein Abschied von der Stadt, in der ich mehr als fünfzehn Jahre gelebt habe. Aber ich werde nicht wehmütig oder sentimental. Auf mich wartet ein ganz neuer Lebensabschnitt.

Am Nachmittag fahre ich mit dem Zug zurück an die Grenze nach Herzogenrath. Diesmal ist es einfacher, ich muss keine großen Umwege nehmen und bin schnell wieder in Amsterdam. Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich damals genau gefühlt habe, ob ich überhaupt etwas gefühlt habe. Auf der niederländischen Seite angekommen, rufe ich von einer Telefonzelle aus in der Amsterdamer Wohnung an und erfahre, dass ich abgeholt werde. Es ist schon dunkel, als Rolf Heißler und Knut Folkerts mit dem Auto an der verabredeten Telefonzelle ankommen. Sie freuen sich, mich zu sehen. Wir erinnern uns gemeinsam an das Treffen in der Schweiz: Sie erzählen, wie gut sie den von mir ausgespähten Grenzübergang nutzen konnten, und begrüßen es, dass ich nun endlich dazugehöre. Ich frage, ob das Auto gestohlen sei. Nein, geliehen, sagen sie. Plötzlich sehen wir vor uns an der Tankstelle einen Polizeiporsche. Das Gespräch stockt, Spannung liegt in der Luft. Mir fällt plötzlich ein, dass die beiden bewaffnet sind. Mein Herz rast. Aber es scheint alles in Ordnung, die Polizisten wollen nichts von uns. Mit diesem Gefühl, mit der tödlichen Bedrohung, mit der Möglichkeit, in Zukunft selbst zu morden, werde ich nun wohl leben. Darüber geredet haben wir aber nicht.

Als wir in der Wohnung ankommen, herrscht Feierabendstimmung. Peter-Jürgen Boock hat sich einen Joint gebaut und ist schon ziemlich breit. Offenbar ist er der Waffenexperte und hat die Aufgabe übernommen, mir eine Waffe zu übergeben. Er fragt mich, was für eine ich will. Ich habe keine Ahnung, am liebsten gar keine. Für mich findet er eine Pistole am geeignetsten und erklärt mir ihre Handhabung ausführlich. Er spricht von besserer Treffsicherheit und mehr Munition. Er holt weit aus und erklärt den Unterschied zum Revolver. Seine Sprache wird immer undeutlicher, das Haschisch zeigt Wirkung. Jetzt geht es um die unterschiedlichen Patronen, mit denen das Magazin geladen wird. Da sind die einen, die durch den Körper durchgehen, und die anderen, schrecklichen, die im Körper aufplatzen und tödliche Verletzungen anrichten. Er schwärmt von den neuesten Waffenentwicklungen auf der Seite der »Pigs«, so heißen bei ihm die Polizisten. Diese merkwürdige Waffenverliebtheit stößt mich ab, ich bin angespannt und sage Peter, dass mir das doch zu viel ist. Jemand im Raum – ich glaube, es war Brigitte – bemerkt, dass es nun mal eine Notwendigkeit sei, eine Waffe zu tragen. Peter lenkt ein und kommt wieder zur eigentlichen Sache zurück.

Vor allem geht es darum, mir eine Waffe zu übergeben. Das Wort »übergeben« klingt fast zu feierlich. Es war kein feierlicher Akt, obwohl es im Grunde doch so etwas wie das Aufnahmeritual war. Peter hat beschlossen, dass ich eine Pistole mit dem Namen »Colt Combat Commander« bekomme. Die ist extra für mich aus dem Depot geholt worden. Sie ist riesig. Noch nie im Leben habe ich eine solche Waffe von Nahem gesehen, geschweige denn eine in der Hand gehalten. Ja, ich weiß, dass Waffen dazugehören, aber diese hier ist wirklich groß und furchterregend. Ich nehme diese tödliche Waffe in die Hand und tue so, als sei das selbstverständlich. Gehorsam übe ich, sie auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Ich lade das Magazin auch mit diesen entsetzlichen Patronen. Ich will nicht daran denken, was ich mit dieser Waffe tun werde, was sein wird, wenn ich wirklich abdrücke. »Trage sie immer am Körper«, sagt Peter, »vorn im Hosenbund, am besten immer gespannt und gesichert, jederzeit einsatzbereit.« Ich nehme diese Waffe an, ohne zu zögern, und erkläre mich somit bereit zu töten, wenn es nötig ist. Wann ist das nötig? Ich denke nicht darüber nach, und es wird auch nicht darüber gesprochen.

Wenn ich an diesen Abend in jenem Amsterdamer Wohnzimmer denke, an den bekifften Peter-Jürgen Boock, der das schnelle Ziehen und Zielen mit mir übt, mir das Auseinandernehmen der Waffe zeigt, mir die Patronen gibt, mit denen ich die Magazine fülle, wohl wissend, welch schreckliche Verletzungen ich damit anrichten könnte, kommt mir die ganze Situation surreal vor, und ich kann kaum glauben, dass ich es war, die da so bereitwillig mitgemacht hat. Am Ende bin ich sogar stolz, dass Peter mir bescheinigt, dass ich mich gar nicht so dumm angestellt habe.

Frühe Verluste

Am Tag meiner Geburt, dem 21. Januar 1950, schneit es heftig. Trotz Schnee und Eis fährt mein Vater mit dem Motorrad die fünfzehn Kilometer von Berneck bis zum Krankenhaus in Nagold. Er kommt erst spät an, sodass meine Mutter fürchtet, er sei enttäuscht, weil ich ein Mädchen bin. Immerhin hat mein Vater selbst eine hübsche Karte zu meiner Begrüßung gemalt. Berneck heißt der Ort im Nordschwarzwald, in dem ich meine ersten Lebensjahre verbringe. Mit höchstens 400 Einwohnern gehört Berneck zu den kleinsten Städten Deutschlands. Jahrzehnte später, nach meiner Haftentlassung, fahre ich noch einmal dorthin, weil ich die Atmosphäre spüren will in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Es ist ein regnerischer Tag, Nebelschwaden hängen über dem dunklen Wald. Alles sieht noch so aus, wie ich es in Erinnerung habe. Unser Haus mit den Schindeln steht nach wie vor und ist unverändert. Es liegt leicht erhöht auf der Schattenseite des Ortes, gleich dahinter kommt der Wald, Schwarzwald eben. Etwas tiefer befindet sich der Holzplatz des Sägewerks, auch das existiert noch. Ich stehe unten und schaue zum Haus hinauf. Eine Frau öffnet ein Fenster auf der Seite, wo damals das Büro war.

»Suchen Sie was?«

»Ich habe früher mal in dem Haus gewohnt.«

»Dann sind Sie sicher Silke Maier-Witt!«

Ganz selbstverständlich lädt sie mich ins Haus ein. In all den Jahren hat sich kaum etwas verändert. Die Fenster sind marode, vielleicht sind es immer noch dieselben wie in meiner Kindheit.

Die Frau erzählt ihre Geschichte. Als sie jung ist, will sie weg von zu Hause, raus aus der Enge ihres Elternhauses, und geht nach Portugal. Sie arbeitet dort, verliebt sich, und als ein Kind unterwegs ist, zieht es sie wieder zurück nach Deutschland. Der Mann kommt mit. Ihrer Familie wird in unserem ehemaligen Haus eine Wohnung zugewiesen. Und so landen sie in diesem abgelegenen, hinterwäldlerischen Dorf im nördlichen Schwarzwald. Der portugiesische Ehemann ist dunkelhäutig, und damit beginnen die Probleme: Ablehnung, Vorurteile, Diskriminierung, keine Arbeit. Ich höre dieser Frau zu und denke, so also lebt man als Fremde in diesem Ort.

Ich muss an meine Mutter denken. Wie hat sie sich wohl gefühlt, als sie 1948, nur kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Dezember 1946, Hamburg verlassen hat und in dieses abgelegene Dorf kam? Mein Vater hatte ein Jahr vorher in Berneck ein Sägewerk übernommen, das war die Möglichkeit für seinen Neuanfang.

Ganz sicher ist diese neue Familie mit großer Skepsis betrachtet worden. Sie waren die Zugezogenen, die Fremden, die Reichen. Mein Vater wurde Arbeitgeber für viele Familienväter. Er sorgte für die Stromversorgung in der kleinen Stadt. Wir hatten schon bald einen Kühlschrank, einen Boiler für heißes Wasser, ein Auto und ein Telefon. Meine Mutter kümmerte sich um die Finanzen des Sägewerks, eine junge Frau aus dem nahe gelegenen Waisenhaus um den Haushalt. Ich war privilegiert, bekannt und wurde im Kindergarten immer mit großem Hallo begrüßt.

Natürlich merkte ich schnell, dass meine Freundinnen ganz anders lebten als wir. Ich war oft und gern bei meiner Freundin Inge. Bei ihr zu Hause war alles so heimelig, so spannend. Das Leben spielte sich vor allem in der Küche ab, in der auch der alte gebrechliche Großvater auf der Bank lag. Das Wohnzimmer wurde kaum benutzt, es war abgedunkelt und geheimnisvoll. Manchmal schlichen wir uns hinein und hörten auf dem alten Grammophon die einzige Platte, den Schlager »Waldeslust«. Gegessen wurde, wenn jemand Hunger hatte. Die Mutter schnitt das selbst gebackene Brot vor der Brust in dicke Scheiben, es gab selbst gemachte Marmelade und Handkäse. Der Küchentisch war mit einer Plastikdecke bedeckt.

Ganz anders sah bei uns das gemeinsame Abendessen aus: Der Tisch im Wohnzimmer war mit einer weißen Tischdecke gedeckt, es gab Stoffservietten, das Brot war fein geschnitten, und es wurde Wert auf gute Tischmanieren gelegt. Meine Mutter fand den breiten schwäbischen Dialekt, der hier in Berneck gesprochen wurde, unerträglich und bestand darauf, dass wir mit ihr nur Hochdeutsch sprachen.

Der Holzplatz des Sägewerks war unsere Spielwiese. Dort tobten wir Kinder den ganzen Tag lang unbehelligt von den Erwachsenen. Ich erinnere mich an Versteckspiele, kalte Winter mit viel Schnee und kalten Händen, Eisblumen an den Fenstern und dicke Daunendecken. In unserem großen Kinderzimmer unter dem Dach konnte ich den Widerschein der Flammen an der Wand hinter dem Holzofen sehen.

Am Wochenende erkundeten wir mit dem Auto den Schwarzwald. Für mich war das Autofahren jedes Mal eine Tortur. Mir wurde schon beim Einsteigen schlecht, und aus Angst vor dem Zorn meines Vaters, wenn er meinetwegen anhalten musste, wartete ich immer bis zum letzten Moment, um Bescheid zu sagen, dass ich mich übergeben musste. Manchmal war es schon zu spät, was alles noch schlimmer machte.

Mein Vater war unnahbar und immer mit Wichtigem beschäftigt, während ich stets darum bemüht war, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Er konnte aus nichtigem Anlass zornig werden. Dann wollte er mich nicht mehr sehen, und ich saß heulend auf der Treppe im Dunkeln, traute mich nicht, ihm wieder unter die Augen zu treten. Einmal bügelten meine Schwester und ich mit dem kleinen Spielzeugbügeleisen auf dem gläsernen Teewagen. Natürlich ging dabei die Glasplatte kaputt. Wutschnaubend warf mein Vater das Bügeleisen aus dem Fenster. Erst Tage oder Wochen später trauten wir uns, es wieder hereinzuholen, aber es war endgültig kaputt. Ein anderes Mal kaufte mein Vater ein Thermometer, das auf einem Holzbrett befestigt war. Das Tolle an dem Thermometer war, dass man die Temperaturanzeige mit einem Magneten bewegen konnte. Ich zeigte das meiner Freundin, und zu meinem Entsetzen löste sich das Thermometer währenddessen von dem Holzbrett. Voller Angst vor dem, was nun kommen würde, legte ich es zurück und erzählte nichts davon. Es kam, wie es kommen musste – das Missgeschick kam heraus, und ich wurde zur Rede gestellt. Mein Vater wollte mich daraufhin nicht mehr sehen, und im Zorn warf er das Thermometer aus dem Fenster. Es lag für lange Zeit auf dem Rasen vor dem Haus. Ehrlichkeit, darauf legten meine Eltern Wert.

Im April 1956, mit sechs Jahren, kam ich in die Schule. Ich stand mit meiner Mutter schon vor dem Schulgebäude, da fiel ihr auf, dass außer mir alle anderen Kinder ihre Schultüte bereits bekommen hatten. Meine Mutter lief spontan zurück nach Hause. Ich stand ganz allein da und fürchtete, sie würde nicht rechtzeitig zurückkommen, aber sie schaffte es. Die Schule war eine richtige Dorfschule mit nur zwei großen Klassenräumen, einen für die Klassen eins bis vier und einen für die Klassen fünf bis acht. Die je vier Klassen wurden von jeweils einem Lehrer unterrichtet. Meiner hieß Herr Bumpo, glaube ich, und ich lernte das Schreiben auf einer Schiefertafel. Herr Bumpo war besonders streng mit den Jungs. Einen verprügelte er vor aller Augen heftig. Wir waren starr vor Schreck, und zu Hause berichtete ich empört und aufgebracht davon. Aber solche Erziehungsmethoden waren damals akzeptiert, zumindest haben meine Eltern nichts dagegen unternommen. Von der allseits ungeliebten Handarbeitslehrerin wurde ich einmal vor die Tür gestellt, weil ich gepfiffen hatte. Als ich vor der Tür stand, kam der Direktor vorbei und fragte mich, was vorgefallen war. Ich sagte es ihm und registrierte mit Genugtuung, dass er sich das Lachen verkneifen musste.

Im Spätsommer des Jahres, in dem ich eingeschult wurde, starb meine Mutter. Kurz zuvor waren wir noch im Urlaub in Travemünde, und das einzige Ereignis, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Wespenstich. Im Restaurant hatte mir eine Wespe in die Hand gestochen, ich schrie auf, schüttelte meine Hand, und die Wespe landete in der Suppe meiner Mutter. Ein Kellner eilte herbei, ein Kännchen mit essigsaurer Tonerde in der Hand, und brachte meiner Mutter eine neue Suppe. Wegen des schlechten Wetters reisten wir vorzeitig ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund war. Zu Hause lag meine Mutter dann oft im Liegestuhl, und ich durfte ihr Haferbrei kochen. Irgendwann war Mutti im Krankenhaus. Vermutlich verschlechterte sich ihr Zustand, sie hatte Brustkrebs, sodass ihre Mutter, unsere Omi, aus Hamburg zu uns kam. Es gibt noch einen Brief, den ich damals mit krakeliger Schrift an meine Mutter geschrieben habe. Ich erinnere mich nur an einen Besuch im Krankenhaus. Ich sehe mich an der Tür des Krankenzimmers stehen, blicke in einen verdunkelten Raum, erkenne aus der Entfernung meine Mutter im Krankenbett, darf das Zimmer aber nicht betreten. Noch heute finde ich es ungeheuerlich, dass ich sie nicht noch einmal sehen, anfassen, umarmen konnte.

Eines Abends in jener Zeit spielten meine drei Jahre ältere Schwester und ich im Schlafzimmer der Eltern. Beim Ausziehen ging es darum, die andere mit nacktem Po zu erwischen. Wir schlichen uns an, sprangen auf die Betten; es gab viel Geschrei und Gelächter. Das Spiel wurde plötzlich unterbrochen, als meine Großmutter die Tür öffnete: »Eure Mutter ist eingeschlafen«, sagte sie. Ich verstand nicht, was sie uns damit sagen wollte. Als ich aber bemerkte, dass alle weinten, meine Omi, meine Schwester, unser Hausmädchen, fing auch ich an zu weinen. Mein Vater war nicht da, zumindest erinnere ich mich nicht an ihn, auch nicht daran, dass er überhaupt einmal mit mir über den Tod meiner Mutter gesprochen hätte.

Irgendwann fand die Beerdigung in Hamburg statt, ohne mich und meine Schwester. Es gab keine Möglichkeit des Abschiednehmens, auch an tröstende oder erklärende Worte erinnere ich mich nicht. Diese Ignoranz, diese Missachtung uns gegenüber empört mich noch immer. Ich war damals sechs Jahre alt. Erst viel später begriff ich, dass ich meine Mutter nie, nie mehr wiedersehen würde, aber auch mit dieser Erkenntnis wurde ich alleingelassen. An einem Tag, an dem sich der Himmel dramatisch rot verfärbte und ich das Jüngste Gericht erwartete, stellte ich entsetzt fest, dass ich meine Mutter fast vergessen hatte. Ich schämte mich dafür, bat um Vergebung, war aufgewühlt, wollte nun jeden Abend beten und an sie denken. Aber auch das machte ich allein mit mir aus.

Was weiß ich von meiner Mutter, die 39 Jahre alt wurde und die ich nur als kleines Mädchen erlebt habe? Es blieb eine Sehnsucht, eine vage Gewissheit, dass sie in jedem Fall ganz anders war als die dritte Frau meines Vaters. Ich war überzeugt, dass sie nicht so übertrieben ordentlich war wie die Stiefmutter. Ich verbinde mit meiner Mutter ein Gefühl von Sanftheit, Weichheit. Es gibt ein paar Erinnerungen, vom ersten Schultag oder vom gemeinsamen Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit. Ich meine zu wissen, dass sie Gladiolen mochte. Es gibt ein paar Bilder von ihr, darauf ist sie immer sehr geschmackvoll gekleidet, und ihre Haare sitzen perfekt. Aber ich erinnere mich auch an ihre, wenngleich inkonsequente, Strenge. Einmal hat sie mich beim Lügen ertappt. Ich hatte unserer Haushaltshilfe gesagt, dass sie mir zwanzig Pfennige geben dürfe, um eine Hefeschnecke zu kaufen, obwohl meine Mutter das nicht erlaubt hatte. Ich sollte mich entschuldigen, war aber trotzig und musste zur Strafe ins Bett. Ich wusste sehr genau, dass wir an diesem Tag nach Nagold fahren wollten und sie mich nicht allein zurücklassen würde. Und tatsächlich wurde die Strafe aufgehoben, auch ohne Entschuldigung.

Es dauerte nicht lange, und mein Vater liebte eine neue Frau. Sie hieß Ilse, trug schwarze Haare und war Künstlerin, zumindest hatte sie zwei Porträts meiner Mutter gezeichnet. Eines davon hängt noch immer bei meiner Schwester in der Wohnung. Vielleicht hat mein Vater sie so kennengelernt. Für mich kam die Hochzeit überraschend. Während der Feierlichkeiten stand ich neben der neuen Frau und wurde aufgefordert, sie nun »Mami« zu nennen, nicht Mutti, denn das war ja meine Mutter. Ich glaube, ich habe es stets vermieden, diese neue Frau mit »Mami« anzusprechen. Die beiden fuhren in die Flitterwochen nach Italien und brachten Mandarinen und bunte Zuckerfiguren mit. Meine Großmutter hat mir später erzählt, dass sie ahnte, dass diese Frau mit den Kindern ihres neuen Mannes nichts anfangen könne. Sie riet ihr, uns ab und zu etwas Nettes zu schenken, weshalb wir regelmäßig eine Figur aus Schokolade oder Marzipan erhielten. Irgendwann war sie wohl schwanger, irgendwann hatte sie wohl eine Frühgeburt, irgendwann war sie wieder verschwunden. Meine Schwester und ich liefen durch die Wohnung, schauten in alle Schränke: Sie hatte alles mitgenommen. Nur das Schaf aus Watte, das ich für sie gebastelt und ihr schweren Herzens geschenkt hatte, war noch da und stand auf dem Nachtschrank. Wieder gab es keine Erklärung, kein Gespräch mit meinem Vater, keine Gefühlsäußerung, zumindest kann ich mich an nichts erinnern. Diese Frau war fort, und auch sie habe ich nie wiedergesehen.

Doch im Herbst 1958 kam alles noch schlimmer. Wieder erfuhr ich die Hintergründe der Veränderungen erst viel später. Mein Vater musste das Sägewerk aufgeben, zur gleichen Zeit starb seine Mutter. Sie lebte bis zuletzt in ihrem Haus in Hamburg. Dieses Backsteinhaus in Othmarschen hatte sie Anfang der Dreißigerjahre bauen lassen. Finanziert hat sie es mit dem Erbe ihres verstorbenen Ehemanns, Otto Maier, Papierfabrikant in der Schweiz. Als er starb, war mein Vater sechs Jahre alt. Mit ihren drei Kindern kehrte meine Großmutter später aus der Alpenrepublik in ihre Heimatstadt Hamburg zurück. In dieser Zeit beantragte sie auch die Namensänderung. Wie in der Schweiz durchaus üblich, hängte sie ihren Mädchennamen »Witt« einfach an ihren Namen an, weshalb wir nicht einfach Maier, sondern Maier-Witt heißen. Zu allem Unglück wurde ihr Haus 1945 von der britischen Besatzungsmacht konfisziert, und sie konnte erst zehn Jahre später zurückkehren. Nun, nach dem Tod seiner Mutter, hatte mein Vater keine Zeit, sich um das Haus zu kümmern, also zogen meine Großeltern mütterlicherseits kurzerhand in die Wohnung im Erdgeschoss ein.

Ich erfuhr nichts über die Gründe dieser familiären Wohnungsrochade, war aber plötzlich auch von ihr betroffen, denn ich wurde einfach von heute auf morgen nach Hamburg verfrachtet, um bei meinen Großeltern zu wohnen. Mein Umzug vom Dorf in die große Stadt verlief so schnell, dass ich mich von niemandem richtig verabschieden konnte.

In Hamburg kam ich sofort in eine neue Schule. Gleich am ersten Tag war Wandertag. Ich wusste gar nicht, was das war, und traf meine neue Klasse in einem Park. In der Eile des Umzugs war mein Schulranzen nicht mit nach Hamburg gekommen, und nun stand ich mit der schäbigen Ledertasche meines Großvaters vor meinen Mitschülern, versuchte vergeblich, sie zu verstecken, und schämte mich.

Was aber war zu Hause geschehen? So ganz genau weiß ich es bis heute nicht. Das Sägewerk war im Besitz zweier Schwestern, die zum Kreis der großen Maier-Familie gehörten. Sie hatten das heruntergekommene Werk an meinen Vater verpachtet. Die reichen Verwandten der väterlichen Familie gaben Kredite. Mit deren Hilfe und mit großem Arbeitseinsatz konnte mein Vater das Sägewerk erfolgreich auf- und ausbauen. Eine der beiden Schwestern fand spät ihre große Liebe, heiratete, und ihr Ehemann sollte nun das Sägewerk übernehmen. Wie genau sie es geschafft haben, meinen Vater zu vertreiben, bleibt mir ein Rätsel. Zur gleichen Zeit starb die Mutter meines Vaters. Er und seine Schwester erbten ihr Haus in Hamburg, das mit Hypotheken belastet war. Die Scheidung von der zweiten Frau lief, und die Unterhaltszahlungen machten die finanzielle Krise noch erdrückender. Es heißt, mein Vater wäre überdies noch krank geworden. Ich kann nur erahnen, wie es ihm in dieser Phase ergangen ist. Sein Lebenstraum war zerstört, alle Energie, alle Investitionen, die Beweise seiner Tüchtigkeit waren dahin. Seine erste Frau war tot, die zweite weg, die Mutter gerade gestorben. Was blieb, war ein Haus, das vor allem eine finanzielle Belastung darstellte. Er muss verzweifelt gewesen sein, am Boden zerstört. Nie hat er darüber gesprochen, zumindest nicht mit mir.

Ich lebte nun also in Hamburg. In dem großen Haus meiner Großmutter wohnte auch Tante Ilse, die Freundin der Schwester meines Vaters, zur Untermiete in einem Zimmer im Erdgeschoss. Sie hatte meine Großmutter gut gekannt, und sie kümmerte sich ein wenig um mich, nahm mich mit zur Weihnachtsfeier des Betriebes, in dem sie arbeitete, und freute sich, dass die Kollegen scherzhaft meinten, sie habe ihnen ihre Tochter verschwiegen, weil ich ihr angeblich so ähnlich sähe. Das erzählte sie auch später immer wieder mit einer gewissen Genugtuung – und dachte nie daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit meine Mutter verloren hatte.

Aber kaum hatte ich mich einigermaßen eingelebt, wurde wieder eine Entscheidung über meinen Kopf hinweg getroffen: Ich kam zur Familie der Schwester meiner Mutter nach Itzehoe. Die Tante kannte ich kaum, und meine beiden Cousinen hatte ich nur wenige Male gesehen. Wieder kam ich in eine neue Schule, wieder war ich die Neue, aber ich hatte etwas gelernt. Ich erkannte sehr schnell, welche Hierarchien es in der Klasse gab, wer das Sagen hatte, und es fiel mir nicht schwer, meinen Platz in der Klasse zu finden, zumal ich immer gut in der Schule war. Auch in die neue Familie fügte ich mich ein. Die Wohnung war klein und das Zusammenleben auf engem Raum nicht einfach. Ich stand immer früh auf, was dem Rest der Familie auf die Nerven ging. Meine kleine Cousine war der auserkorene Liebling und zog alle Aufmerksamkeit auf sich.

In Itzehoe fühlte ich mich alleingelassen. Wo mein Vater war, wo meine Schwester – ich wusste es nicht. Nicht ein einziges Mal bekam ich Post von ihm oder hörte ihn am Telefon.

Im Sommer 1959 kam mein Vater zusammen mit Tante Ilse nach Itzehoe. An dem Tag war ich in der Turnstunde bei einer Übung am Pferd hoch abgesprungen und auf dem Rücken gelandet. Ich hatte nach Luft gerungen und vorzeitig nach Hause gehen dürfen. Da waren sie und hatten mir sogar lang ersehnte Rollschuhe mitgebracht! Dass sie ein Paar waren, vielleicht sogar bereits verheiratet, habe ich allenfalls geahnt. Ich habe nicht gefragt, und sie haben nichts dazu gesagt. Sie fuhren schon bald wieder ab, und ich blieb allein zurück.

Die Sommerferien fingen an. Eines Morgens wachte ich wie immer früh auf und fühlte mich krank. Im Spiegel sah ich, dass mein Gesicht entstellt war, am Hals hatte ich dicke Beulen: Mumps. Plötzlich ging wieder alles ganz schnell, und ich war zurück in Hamburg, in der ehemaligen Wohnung meiner Großeltern mütterlicherseits in der Sierichstraße. Ich verschwand aus Itzehoe, auch dieses Mal, ohne mich zu verabschieden und ohne je zurückzukommen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch meine Lebensgeschichte: Immer wieder habe ich mit anderen Menschen einige Zeit zusammengelebt und bin dann verschwunden, ohne den Kontakt zu halten. Ich wundere mich selbst, wie wenig Erinnerung ich an diese Zeit des Umbruchs habe. Mein Vater hatte in Hamburg eine Arbeit gefunden und Tante Ilse geheiratet. Omi, meine Großmutter mütterlicherseits, konnte mir Details berichten – sie war generell eine Vertrauensperson für mich in dieser Zeit und eine der wenigen, die mir Auskunft gaben. Mutter Maier-Witt, so nannte sie die Mutter meines Vaters, hätte es schon früher gern gesehen, wenn ihr Sohn diese Frau geheiratet hätte. Vaters zweite Frau, die ja auch Ilse hieß, wurde endgültig aus der Familiengeschichte gestrichen und nie mehr erwähnt, die Bilder von ihr verschwanden. Bei der Beerdigung meines Vaters soll die dritte Frau die Blumen der zweiten empört weggeworfen haben. Aber auch über die Vorgeschichte der neuen Ilse wurde nicht gesprochen. Nur Omi wusste, dass sie geschieden war, was sie immer verschwiegen hat.

Mein Vater, seine dritte Frau, meine ältere Schwester und ich wohnten nun gemeinsam in der großen Altbauwohnung in der Sierichstraße. Das Wiederauftauchen meiner Schwester habe ich damals einfach so hingenommen. Sie erzählte mir erst sehr viel später, dass sie in Berneck geblieben war, um weiterhin in Nagold zur Schule zu gehen, und bei einem befreundeten Zahnarztehepaar gewohnt hat. Eigentlich hätte nun eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens zwischen der neuen Frau meines Vaters und uns beginnen müssen. Aber zunächst kam ich mal wieder in eine neue Schule: neuer Schulweg, neue Mitschülerinnen, neue Fächer. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir der Schreibunterricht, in dem wir die altdeutsche Schrift lernen sollten. In Schreibschrift war ich nicht gut, und das ist auch so geblieben. Dass ich am Ende des Schuljahres aufs Gymnasium kommen sollte, wurde bei der Einschulung mit einem »Na, das wollen wir erst mal sehen« kommentiert.

Zu Hause gab es unterdessen neue, aufregende Veränderungen. Es war nicht zu übersehen, dass die neue Frau, die neue »Mutti«, schwanger war. Es war ihr peinlich, mit uns darüber zu reden, denn es war irgendwie klar, dass sie schon vor der Trauung, die auch nicht erwähnt wurde, schwanger geworden war, und überhaupt: Über Körperliches wurde nicht gesprochen, schon gar nicht über Schwangerschaft oder gar Geschlechtsverkehr. Kurz vor der Geburt des Kindes starb der Vater meiner neuen Mutter. In dem emotionalen Aufruhr gingen alle anderen Probleme unter. Als das neue Kind schließlich geboren worden war, waren meine Schwester und ich ganz begeistert von ihm, unserem Bruder. Wir durften ihn wickeln, füttern, spazieren fahren. Der Kleine war der Mittelpunkt der Familie.

Im Februar 1960 wurde ich für sechs lange Wochen zur Kur nach Heiligenhafen ins Kinderheim Haus Warteburg »verschickt«. So schrecklich, wie es sich anhört, war es auch. Das Heim war eine Einrichtung, die schon von den Nationalsozialisten für Kinderverschickung genutzt worden war, und es herrschte dort noch immer der Geist jener Zeit. Wir Kinder schliefen in großen Schlafsälen, Bettnässer wurden gnadenlos vor den anderen Kindern gedemütigt, es gab Postkontrolle, schlechtes Essen, das aufgegessen werden musste, und tägliche Gewichtskontrolle. Bis heute frage ich mich, warum nur haben sie mich dort hingeschickt, zu einer Zeit, als die neue Familie sich erst einmal finden musste. Positiv ist mir nur im Gedächtnis geblieben, dass ich zum ersten Mal in einem Theater war. Es hatte etwas Magisches, Unwirkliches und berührte mich sehr.

Zurück in Hamburg wurde mir Haltungsturnen verordnet, ein Zahnarzt zog mir gesunde Zähne, darunter auch einen Eckzahn, um Platz für die anderen zu schaffen, für die mein Kiefer zu eng war. Vermutlich habe ich es diesem Zahnarzt zu verdanken, dass die Formulierung »lückenhaftes Gebiss« Jahre später Teil meiner Personenbeschreibung in der Fahndung wurde.

Im April 1960 beendete ich die vierte Klasse. Um die Eignung für das Gymnasium festzustellen, wurden alle Schüler, die dorthin gehen wollten, an einem Tag in das nahe gelegene Johanneum eingeladen, um kleine Tests zu absolvieren. Es ging vor allem um logisches Denken und Kenntnisse über physikalische Zusammenhänge. An eine Episode erinnere ich mich und denke, dass sie für mich charakteristisch ist. Der Lehrer fragte, wer freiwillig an einem Versuch teilnehmen wolle. Ich meldete mich und sollte eine Münze halten, während der Lehrer ein brennendes Streichholz darunterhält. Ich wusste, er wollte zeigen, dass Metall die Wärme schneller leitet als Holz, aber ich wollte ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Ich war fest entschlossen, die Münze so lange festzuhalten, bis er das Streichholz fallen lassen musste, auch wenn die Münze heiß wurde. Und es hat geklappt!

Ich kam nun ins Gymnasium, in die Heilwig-Schule, damals nur für Mädchen. Es war eine renommierte Schule, eine für die Kinder Besserverdienender, zu denen mein Vater inzwischen nicht mehr gehörte. Der Unterricht für die unteren Klassen fand in einer Villa an der Außenalster statt. Mir war schnell klar, dass ich eher ein Underdog war. Die Väter meiner Mitschülerinnen waren Chefärzte, Makler oder Rechtsanwälte und residierten in Villen am Leinpfad oder an der Alster, die ich bei den aufwendigen Geburtstagsfeiern kennenlernte, zu denen ich eingeladen wurde. Sie spielten Hockey oder Tennis in einem Verein, der sich »Der Club an der Alster« nannte, mit der Betonung auf »der«. Punkten konnte ich eigentlich nur mit Leistung. Trotzdem, die neue Schule gefiel mir. Wir musizierten und trugen Gedichte vor. Leistungsmäßig konnte ich gut mithalten. Zu Hause war alles scheinbar in Ordnung, von der drückenden Schuldenlast und der schwierigen Suche meines Vaters nach einer neuen Arbeit bekam ich nichts mit. Urlaub mit der ganzen Familie war nicht möglich, meine Schwester und ich machten Ferien in einem Landschulheim.

Nach gut einem Jahr ereignete sich eine entscheidende Veränderung. Mein Vater fand eine neue Arbeitsstelle als Betriebsleiter in einer Holzimportfirma. Teil der Bezahlung war eine große Wohnung mit einem mit dunklem Holz getäfelten »Herrenzimmer« mit offenem Kamin. Der Nachteil der neuen Wohnung war, sie befand sich im Industriegebiet in Billstedt, weit entfernt von Alster und Elbe. Die Büros und diese Wohnung lagen an einer holprigen Straße, gleich hinter dem Garten begann ein riesiger Holzplatz, auf dem exotisches Holz gelagert wurde, es gab Gleisanschluss, der Platz lag an der Bille, also gute Bedingungen fürs Geschäft. Nachbarn gab es dafür keine, Läden und andere nützliche Einrichtungen waren ziemlich weit entfernt.

Was wurde jetzt aus mir? Sollte ich schon wieder die Schule wechseln oder auf der Heilwig-Schule bleiben? Diesmal wurde ich in die Entscheidung miteinbezogen. Ich wollte nicht wechseln, aber der Preis war hoch. Mein Schulweg dauerte von Billstedt aus länger als eine Stunde, ich fuhr mit Bus, Straßenbahn und U-Bahn, stand jeden Morgen um sechs Uhr auf, kehrte erst am späten Nachmittag zurück. In der näheren Umgebung kannte ich niemanden, meine Schulfreundinnen waren weit weg, und mit ihnen nach der Schule zusammen zu sein, war fast unmöglich. Auch für alle anderen Familienmitglieder war die neue Situation nicht einfach. Mein Vater musste sich wieder neu beweisen, er übernahm die volle Verantwortung für diesen Betrieb; als wäre es sein eigener, setzte er alle Kraft und Energie für die neue Arbeit ein. Weil er im Betrieb wohnte, war er Tag und Nacht in Bereitschaft. Inzwischen hatten mein Vater und meine Stiefmutter ein weiteres Kind bekommen, wieder einen Sohn, mein jüngerer Bruder. Meine Stiefmutter, die ihr Leben lang von ihrer erfolgreichen Arbeit in einem renommierten Hamburger Betrieb schwärmte, musste sich mit der Rolle der Hausfrau und Mutter abfinden und zudem pünktlich zur Mittagspause das Essen bereithalten. Auch für sie gab es in der Umgebung nichts anderes als diesen Holzplatz. Freunde und ehemalige Kollegen wohnten weit entfernt und kamen nur selten vorbei. Dass sie unter dieser Situation gelitten hat, ist mir erst spät klar geworden.

Für meine Schwester und mich wurde der Dachboden ausgebaut, und wir konnten so Abstand halten zum Rest der Familie. Ich konnte ungestört die Top-Twenty-Show von »BFBS« (»British Forces Broadcasting Service«) hören. Dieser britische Soldatensender war damals wegen seiner Musiksendungen bei Jugendlichen sehr beliebt. Die Hitparade kam immer am Samstagnachmittag, was ungünstig war, weil sich das Mittagessen manchmal quälend lange hinzog, und es kam nicht infrage, früher vom Esstisch aufzustehen. Ich wusste immer, welche Band, welche Interpreten angesagt waren, meine absoluten Favoriten waren die Rolling Stones.

Die Zeit meiner beginnenden Pubertät war innerhalb der Familie von Sprachlosigkeit, Gefühllosigkeit und Kälte gekennzeichnet. Ich war verunsichert, ohne Selbstbewusstsein, fühlte mich fett und hässlich. Wenn mich in der Bahn jemand direkt anschaute, stieg ich aus und wechselte in einen anderen Wagen. Das Leben in der Familie war für mich kein richtiges Leben. Es gab keine Herzlichkeit, keinen Rückhalt, keine Umarmung, keine Zärtlichkeit, auch nicht zwischen meinem Vater und seiner Frau. Stattdessen herrschten Schamhaftigkeit, Gehemmtheit, unausgesprochene Konflikte. Mein Vater war die unbedingte Autorität, unnahbar, Furcht einflößend. Taschengeld gab es dann, wenn er zufällig daran dachte, der Betrag war beliebig. Ich weiß noch, wie ich vor jeder Klassenfahrt bis zum letzten Moment nicht sicher sein konnte, ob und wie viel Geld ich kurz vor der Abreise zugesteckt bekam. Meine Stiefmutter war unglücklich, traute sich nicht, auszubrechen oder zumindest ein Stück eigenes Leben einzufordern. Am Wochenende entzog sich mein Vater dem ganzen Familienkram und fuhr allein zu unserem Freizeitgrundstück nach Poppenbüttel, meine Stiefmutter hatte es mit in die Ehe gebracht. Es war ein großes Grundstück, mit vielen Obstbäumen, einem kleinen Holzhaus, aber ohne Wasseranschluss. Meine Stiefmutter blieb verbittert zurück und befürchtete sicher nicht zu Unrecht, dass mein Vater nicht nur den Garten umgrub. Ich schwankte zwischen »Wie kann er so was tun?« und einem gewissen Verständnis dafür, dass ihm alles zu viel war. Die Fassade der gut funktionierenden Familie wurde um jeden Preis aufrechterhalten. Bei Besuch plauderte meine Stiefmutter charmant mit den Gästen, mein Vater, wortkarg wie immer, schenkte den Wein aus. Ich hielt mich raus, fand dieses Getue unerträglich, sah nur die unausgesprochenen Konflikte und kam zu dem Schluss, dass ich auf keinen Fall so leben wollte wie die beiden.

Zum Glück gab es noch meine Großmutter. Sie und mein Opa lebten noch immer in dem Haus in Othmarschen, waren nur mittlerweile in die Dachwohnung gewechselt. Auch meine Omi hatte einen Tyrannen zu Hause. Mein Opa war Sohn eines Gutsbesitzers und hatte, bevor er als Offizier in den Ersten Weltkrieg zog, noch schnell meine Omi geheiratet, damit sie abgesichert war. Meine Großmutter wiederum war das zehnte Kind eines Handwerkers und einer Schneiderin. Ich liebte es, wenn sie erzählte, wie es ihr erging, als sie plötzlich auf einem Gutshof gelandet war, mit einer Zigarre rauchenden Schwiegermutter und einer Dienerschaft, der sie sich näher fühlte als dem Rest der Familie. Mein Großvater blieb immer der Gutsherrensohn, auch als das Gut bankrottgegangen war und sein Bruder sich wegen der Schulden erschossen hatte. Meine Omi erzählte diese Geschichten anschaulich und mit Witz. Sie hatte mit ihren Näharbeiten die Familie nach dem Krieg am Leben erhalten. Es machte ihr nichts aus, dass mein Großvater sie zeitlebens fast wie eine Dienstmagd behandelte. Als der Opa 1966 starb, begann sie ihr eigenes Leben. Jetzt konnte sie ihren Tagesablauf selbst bestimmen und musste nicht mehr Opas Anweisungen folgen. Sie besuchte Verwandte und kaufte sich einen Fernseher. Ein solcher kam bei meinem Vater nicht ins Haus. Zu ihr konnte ich immer kommen, und ich tat es gern. Wir schauten zusammen Bonanza und Der Kommissar, Omi rauchte Zigaretten, trank gern Eierlikör und kochte das, was mir am besten schmeckte. Wenn ich sie bat, zu Hause zu erzählen, dass ich bei ihr war, dann tat sie das und fragte nicht weiter nach. Bei meiner Omi fand ich die Nähe und Wärme, die mir zu Hause fehlten.

Das Schweigen meines Vaters

Das Verhältnis zu meinem Vater war und blieb schwierig. Was weiß ich über ihn? Fragen kann ich ihn nicht mehr. Er starb am 2. Januar 1978 nach einem Herzinfarkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass jemand von der Bild-Zeitung bei der Beerdigung dabei war. »Sie brachte ihn ins Grab«, soll dort getitelt worden sein. Von seinem Tod habe ich erst Jahre später erfahren. Dass ich meinen Vater ins Grab gebracht habe, dachte auch meine Stiefmutter, und sie hat lange gebraucht, bis sie sich dazu durchringen konnte, mich im Gefängnis zu besuchen. Unter Tränen sagte sie bei der Begrüßung: »Du warst doch immer seine Liebste …« Damals habe ich leise geantwortet: »Warum hat er mir das nie gezeigt?«

Als ich zwölf oder dreizehn war, fanden meine Schwester und ich eine kleine Kiste in der Abseite, darin ein paar Orden mit Hakenkreuz, Anstecknadeln und ein kleiner silberner Dolch. Uns war sofort klar, dass das nicht für unsere Augen bestimmt war. Wir stellten die Kiste zurück und verloren kein Wort über den Fund. Wir wussten, der ist tabu, darüber zu sprechen, gäbe nur Ärger. Jahre später versuchte ich, die Kiste wiederzufinden, aber vergeblich. Meine Schwester hat mir erst vor Kurzem verraten, dass sie und mein jüngerer Bruder ungefähr, als ich in Haft war, beschlossen hatten, die Kiste samt Inhalt zu entsorgen.

In den Sechzigerjahren ging es bei uns zu wie bei den meisten Familien in dieser Zeit. Es wurde nicht viel geredet, schon gar nicht über den Krieg und die Zeit danach. Nur manchmal, wenn Onkel Hans, ein Kriegskamerad, zu Besuch war, redeten mein Vater und er über Russland, über ihre meist guten Erinnerungen. Immerhin erfuhr ich so, dass mein Vater im Krieg in einem Pionierbataillon in Russland eingesetzt worden war.

Meine Großmutter war die Einzige, die etwas mehr erzählte. Sie besaß ein Foto meiner Eltern von deren Kriegshochzeit im März 1941. Mein Vater trug Uniform und meine Mutter ein dunkles Kleid. An der Wand hinter ihnen prangte ein Bild von Adolf Hitler. Meine Omi wusste, dass die Mutter meines Vaters ein strammes Parteimitglied der NSDAP gewesen ist und sie 1935 die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für ihre beiden Söhne begrüßt hatte. Von ihr erfuhr ich auch, dass mein Vater nach dem Krieg entnazifiziert wurde und dass er deshalb im Steinbruch hatte arbeiten müssen. Was das genau bedeutete, konnte sie nicht erklären. Für mich hörte es sich an wie eine Art Ablasshandel.