Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

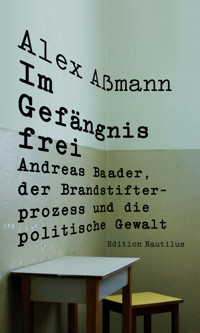

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Im April 1968, zwei Jahre bevor sich die Rote Armee Fraktion gründet, wird Andreas Baader in Frankfurt festgenommen und zusammen mit Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein wegen eines nächtlichen Brandanschlags in zwei Kaufhäusern in Untersuchungshaft verbracht. Ideologisch vorgebildet oder politisch ambitioniert ist Baader zu diesem Zeitpunkt kaum, die folgenden 14 Monate nutzt er vor allem, um in seiner Zelle nachzuholen, was andere in der APO ihm voraushaben: Er liest Wittgenstein und Marcuse, Marx und de Sade, er schreibt Tagebuch, Lektüreexzerpte, Briefe und Drehbuchentwürfe. Seine Haftzeit kann nicht nur als Prozess einer Radikalisierung verstanden werden, an dessen Ende Baader mit einem ausgeprägten Hass auf den Staat entlassen wird, sondern auch als Prozess der Bildung und Subjektwerdung, in dessen Verlauf der Gefangene manchmal das Gefühl hat, im Gefängnis freier zu sein als »draußen«. Alex Aßmann hat als Erster Baaders Gefängnisnachlass aus dem Brandstifterprozess gesichtet – Notizbücher im Umfang von über tausend Seiten und zahllose Briefe, vor allem adressiert an Gudrun Ensslin. Von diesem Material ausgehend nähert sich Aßmann der Figur Baader und dessen Leben bis zum Brandstifterprozess in einer Weise an, die in der bisherigen Historisierung der RAF ungewöhnlich ist, mancher Darstellung des verhätschelten Jungen und späteren notorischen Kriminellen eine andere Perspektive an die Seite stellt und die persönliche Entwicklung eines Staatsfeindes auch in die intellektuelle Geschichte der BRD einordnet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alex Aßmann, geboren 1977, ist habilitierter Erziehungswissenschaftler. Er veröffentlichte u. a. die Biografien Klaus Mollenhauer: Vordenker der 68er – Begründer der emanzipatorischen Pädagogik (Schöningh 2015) und Gudrun Ensslin: Die Geschichte einer Radikalisierung (Schöningh 2018). Alex Aßmann lebt im Odenwald.

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49 a

D - 22761 Hamburg

www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten

© Edition Nautilus GmbH 2025

Deutsche Erstausgabe März 2025

Umschlaggestaltung: Maja Bechert

www.majabechert.de

Satz: Corinna Theis-Hammad

www.cth-buchdesign.de

Porträt des Autors S. 2: © privat

1. Auflage

ePub ISBN 978-3-96054-396-1

Inhalt

Prolog: Der Roman der Radikalität

I. Herkünfte und Aspirationen

München – Flucht und Rückkehr

Die »Kriegsheirat«

Aufstieg und Kulturwechsel

Neubeginn in München

II. Über Kindheitsmythen, einen titellosen Erben und Eigenbrötler

Kindheitsmythen

Einsamkeit und Heimweh

Investitionen in den Gelehrtensohn

Der Teenage-Eigenbrötler

Resümee

III. Das Schwabing der Sonderrechte

Entstehung einer Geschmackslandschaft

Symbolhaushalte der Gentrifizierung

Englischer Garten

Arena des Aufruhrs

Die Kulturelite und der Pöbel

IV. Subversion Berlin

Rudi Dutschke und Andreas Baader

Anatomie einer Dreierbeziehung

Leben unter Legitimationsdruck

Das Faszinosum der virilen Aggression

Planet der Kommunen

»Immer in Berlin«

Protest- und Diskursradikalisierung

Jahrestage

V. Das »Mädchen Gudrun« und der kurze Sommer der Revolte

Eine Bildungsaufsteigerin

Neubündelung der Energieströme

Kurzer Sommer der großen Revolte

Die intellektuellen Antiintellektuellen

VI. Kaufhausbrände als »politische Racheakte«

Das Rad der Eskalation

Ford Fairlane

VII. Lesen und schreiben im Gefängnis: Wie allmählich ein »visuelles Hirn« und ein Gefangenenkörper entstanden

Zeit zum Lesen

Briefe als »Übung an sich selbst«

Das große therapeutische Programm

Die Entwicklung eines »visuellen Hirns«

Die Körper der Gefangenen

VIII. »PREISEN« oder Von Godard zur Vision von unten

Ein Drehbuch für Klaus Lemke

Surrealismus

Treiber und Getriebene

Vision von unten

IX. Der Monolog oder Die Perspektive aus großer Höhe

Das wahnsinnige Element

Aufbereitung einer »Theorie der Provokation«

Vom Kunstwerk zur Ideologie

»Vor einer solchen Justiz …«

Enteignung

X. Der Prozess und die Geburt des »intellektuellen Extremisten«

Der »fossile Staatsanwalt«

Das Geständnis

Die Stimme der Moral wendet sich an die Nation

Das Urteil und die Geburt des »intellektuellen Extremisten«

XI. Im Gefängnis frei

Resilienz und Härte

Dialektik von unten

»My home is my castle« – endlich daheim!

Epilog: Die wilden Tiere

Das Jahr der Sonnenfinsternis

Kontinuität der Gewalt

Die Politik der Massenmedien

Europa und Dahlem

Imperialismus global

Die RAF als »kulturelles Erbe«

There’s one in every crowd

Danksagung

Anmerkungen

Abbildungsverzeichnis

Prolog: Der Roman der Radikalität

»Ich bin Dichter. Ich lebe einen Roman.«1 Es mutet etwas seltsam an, diese Zeilen ausgerechnet in den Tagebüchern Andreas Baaders zu lesen, sind doch Dichtung und Literatur nicht unbedingt die ersten Dinge, die man mit ihm assoziiert. Das hat weniger damit zu tun, dass er einer der führenden Köpfe der Roten Armee Fraktion war, die sich in den 70er Jahren mit Gewalt in die westdeutsche Geschichte einschrieb. Schließlich war auch Ulrike Meinhof beides (und in dieser zeitlichen Abfolge): zunächst eine angesehene öffentliche Intellektuelle, danach eine Terroristin. Anders als bei Meinhof, der die Eigenschaft einer Intellektuellen in zahlreichen Medienberichten und Spielfilmproduktionen nicht abgesprochen wurde, entstand durch genau diese Berichte und Darstellungen das Bild von Andreas Baader als einem völlig anti-intellektuellen und im Grunde bildungsfernen Macho. In diesem Bild tritt er meist in Gestalt eines gutaussehenden Mannes in Lederjacke auf, der die Frauen in seiner Gruppierung beschimpft, cholerisch herumbrüllt und dabei mit der Knarre fuchtelt. Bewegtbildaufnahmen des realen Andreas Baader gibt es allerdings relativ wenige, und Tonbandaufzeichnungen, auf denen seine Stimme, sein Sprechen, seine Wort- und Begriffswahl zu hören sind, wurden erst Jahrzehnte nach seinem Tod publik, als Bänder mit Aufnahmen aus dem Stammheim-Prozess zufälligerweise im Archiv gefunden wurden. Nicht wenige waren damals überrascht, einen eher ruhig, gleichförmig und eben kaum cholerisch sprechenden Mann zu vernehmen. Seine Stimme hatte einen warmen Klang, keinen schrillen; er nuschelte ein wenig und sprach nicht im Kommando-Stakkato. Dokumente wie diese Tonbandaufnahmen – von Tagebüchern ganz zu schweigen – waren lange Zeit nicht verfügbar, was in Verbindung mit den entsprechenden Filmen der Unterhaltungsbranche die Tradierung des Bildes eines »dümmliche[n] Dandy[s]«2 oder »Schießen-ist-Ficken-und-Ficken-ist-Schießen-Monster[s]«3 deutlich begünstigt haben dürfte.

Doch tatsächlich spielt Literatur, spielen das Lesen und Schreiben eine überraschend große, ganz entscheidende Rolle in Andreas Baaders Gefängnistagebüchern des Jahres 1968/69. Diese bestehen aus insgesamt elf Büchern und Kladden, die er im Jahr seiner ersten Haftunterbringung und in Zusammenhang mit dem sogenannten »Brandstifterprozess« verfasst hat. Er begann mit dem Tagebuchschreiben, als er am 4. April 1968 in Frankfurt am Main verhaftet wurde – einen Monat vor seinem 25. Geburtstag und keine zwei Tage nach den Brandanschlägen gegen zwei Frankfurter Kaufhäuser. 14 Monate später kam er wieder auf freien Fuß. Den Tage- und Notizbüchern aus dieser Zeit lässt sich entnehmen, was und wie er damals dachte – und wie sich sein Denken allmählich veränderte. Im Rahmen dieses Buches werden sie zum ersten Mal als eine historische Quelle verwendet und ausgewertet. Wie sich herausstellt, waren jene Monate in Haft für Baader nicht nur eine Zeit der autobiografischen Besinnung und der intensiven Beschäftigung mit Literatur in einem sehr weiten Sinne. Es war auch eine Zeit der theoretischen und ideologischen Hochrüstung und der Gewaltbefähigung.

Nochmals elf Monate nach seiner Entlassung war Baaders Gesicht auf Fahndungsplakaten zu sehen und er einer der (unfreiwilligen) Namensgeber der »Baader-Meinhof-Gruppe«, die sich ihrerseits bald darauf Rote Armee Fraktion (RAF) nennen würde. In der Frage, wie es dazu kommen konnte, bieten seine Tagebücher und Notizhefte einen neuen Anlass, den Zeitraum des Kaufhausbrandprozesses in den Blick zu rücken und die Verbindungslinien zum historischen Linksterrorismus in der Bundesrepublik nachzuzeichnen, die sich von dorther ergaben – und nicht aus der allgemeineren Protestbewegung der 60er Jahre heraus, an der Andreas Baader ohnehin nur kurz und eher als ein Outsider beteiligt gewesen war. Gleichwohl blieben diese Tagebücher – aufgrund der teilweise sehr subjektiven und persönlichen Notizen Andreas Baaders – unverständlich, würde man sie nicht auch im lebensgeschichtlichen Zusammenhang sehen. Von hier aus betrachtet, fanden während der 14 Monate in Haft für Andreas Baader Biografie, Theorie und Ideologie in einer Weise zueinander, die gemeinhin als Radikalisierung bezeichnet wird: als die Entwicklung »radikale[r] Ideen« und der zunehmenden »Bereitschaft, gewaltsame Taten direkt zu unterstützen oder sie zu begehen«, insofern sie der Umsetzung solcher »Ideen« dienen.4

Frontcover Tagebuch

Andreas Baader, geboren 1943 in München, war der einzige Sohn eines promovierten Kunsthistorikers und einer Gerichtssekretärin. Seinen Vater, der als Frontsoldat 1945 in russische Gefangenschaft geriet und danach als verschollen galt, lernte er nie kennen. Er wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, größtenteils in München-Schwabing, unterbrochen nur durch einen längeren Internatsaufenthalt im Alter zwischen 12 und 13 Jahren. Seine Mutter, die ihn auf Privatschulen und ins Internat schickte, ließ sich die schulische Bildung ihres Sohnes einiges kosten. Noch vor dem Abitur brach er seine Schullaufbahn jedoch als Oberschüler ab. Danach geriet er tatsächlich auffällig oft wegen Verkehrsdelikten mit der Polizei in Konflikt, was in der bisherigen biografischen Literatur Grund zu der Mutmaßung gab, er habe es womöglich von früh an als Kränkung empfunden, »sich irgendeiner Lehr- und Prüfungssituation auszusetzen – und wäre es nur die einer Fahrschule.«5 Doch ganz unabhängig von seinen persönlichen Motiven lässt sich Andreas Baader auch als Bildungsverlierer der »langen Sechzigerjahre« ansehen. Diese Bezeichnung hebt die »soziale Aufwärtsmobilisierung auf mehreren Ebenen«6 der Jahre 1958 bis 1973 als eigene Epoche hervor, deren stärkste Trägerelemente ein sich ausdehnender Freizeit- und Konsumsektor sowie das gleichfalls von einem Expansionsprozess erfasste Bildungssystem waren. Die bereits in den 50er Jahren sich abzeichnenden Kapazitätsgrenzen der Hochschulen regten zwar schon damals Strukturreformdebatten an, doch erst nach dem sogenannten »Sputnik-Schock« (1957) verbanden sie sich zusätzlich mit Fragen nach der Integrationsfähigkeit und sozialen Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems.

Unter diesen Umständen hätte es dem Sohn eines Kunsthistorikers allein aufgrund des kulturellen Kapitals, über das er von familiärer Seite her verfügte, eigentlich leichtfallen sollen, sich von der losgetretenen Reform- und Expansionswelle im Bildungssektor sozial nach oben tragen zu lassen. Während er aber vom Internat aufs Privatgymnasium und schließlich noch auf eine Kunstschule geschickt wurde, um letztlich dennoch ohne Abschluss zu bleiben, vergrößerte sich um ihn herum die Zahl der Bildungsaufsteiger zusehends. So wurde aus ihm ein Bildungsverlierer, ein »titelloser Erbe«.7 Das erklärt zum Teil, weshalb es ihm später, in Haft, mit seiner deutlich gesteigerten literarischen Produktivität auch darum gegangen sein könnte, einen »Rückstand aufzuholen«.8 Er hätte in dieser Situation durch den Bildungseifer, den er plötzlich an den Tag legte, auch eine soziale Kluft überbrücken können, die im Zuge der Bildungsexpansion zwischen ihm und den meisten seiner damals gleichaltrigen Weggefährten und -gefährtinnen entstanden war.

Einige Passagen in Baaders Tagebüchern erinnern tatsächlich ein wenig an den klassischen Bildungsroman. Nur zieht hier keiner in die weite Welt hinaus, um Erfahrungen zu machen, an denen er reifen wird, sondern alles spielt sich im Knast ab. Las er etwa Wittgenstein, hatte er das Gefühl, als setzte er sich »auf ein Pferd«, um damit »über Mauern [zu] setz[en].« Oder es ließ ihn ein Nachruf auf die damals erst kürzlich verstorbene taubblinde Schriftstellerin Helen Keller eine Parallele erkennen: Auch er sei im Gefängnis »wach«, wenn er »Briefe lese, wie ein Blinder hört. Das Geheimnis Helens: Sie erfand die Welt. Etwas ähnliches geschieht hier.«9 Solche und andere Bildsamkeitsmotive, auf die man in Baaders Tagebüchern stößt, vor allem dieses seltsam verstiegene Verhältnis zum geschriebenen Wort, das sie durchzieht, stehen ganz sicher in einer Verbindung mit dem durch die Haft gegebenen gestörten Raum- und Zeitempfinden und der gesteigerten Aufmerksamkeit für die eigene Wahrnehmung. Wer den Großteil des Tages zwischen den engen vier Wänden seiner Zelle verbringt, der konzentriert sich gezwungenermaßen mehr auf sein Innenleben. Und alles, was »innere Bilder« auslösen kann, wie z. B. Texte das tun, wirkt umso intensiver. Insbesondere die Lektüre eigentlich sehr abstrakter Texte, wie etwa sprachphilosophischer Abhandlungen Wittgensteins, schildert Baader teilweise als eine dermaßen sinnliche Erfahrung, dass man das Gefühl hat, er lese nicht den Tractatus logico-philosophicus, sondern einen Roman von Karl May.

Seine Gefängnislektüre scheint auch ein Beispiel dafür zu sein, was Philipp Felsch mit »Theorie als Gattung«10 meinte: Denn die Jahre um »Achtundsechzig« herum waren, so Felsch, mitunter auch durch bis dahin unbekannte Zugänge zu theoretischer Literatur geprägt. Dünne Suhrkamp-Bändchen ließen sich anders lesen als ledergebundene Backsteine im Hermeneutik-Seminar. Sie ließen sich regelrecht konsumieren. Studieren musste man sie nicht mehr, der Zugang zur Theorie, der sich durch diese Lesepraxis eröffnete, war sinnlich und erlebnisbezogen, nicht nach philologischer Expertise strebend. Und genau diese Praxis, dieser Zugang zur Literatur findet sich immer wieder in den frühen Einträgen der Gefängnistagebücher Andreas Baaders.

So scheint es für das Verständnis des Gefängnisnachlasses außerdem bedeutungsvoll zu sein, ihn in erster Linie im Kontext der intellektuellen Geschichte zu sehen, und weniger im Zusammenhang mit der politischen Geschichte. Dabei ist es unerheblich, dass Baader ein Schulabbrecher war. Um einen Zugang zur Theorie zu erhalten, benötigte er – Felschs These zufolge – ja keinen Abschluss mehr. Die Zeiten hatten sich bereits geändert, unter anderem deshalb war »Achtundsechzig« auch »eine Lesebewegung«, wie Detlef Siegfried jüngst wieder betont hat, »in der sich ein Wille zum Wissen Bahn brach […]«.11 Und dieser »Bewegung«, dieser Seite von »Achtundsechzig« lässt sich auch Andreas Baader zurechnen, nur dass es ihn erst im Knast dorthin verschlug.

Die Effekte dieser Lektürepraxis waren in Baaders Fall enorm. Am Anfang stehen die zwar bemerkenswert erscheinenden, aber noch gänzlich unpolitischen Bildungserfahrungen, zu denen er mit Ludwig Wittgenstein gelangte. Dadurch angeregt, zeigt sich dann schon bald, wie er die »Sprache der Justiz«, die ihn alltäglich in seiner Anwaltspost und während der Gerichtsverhandlung umgab, ähnlich genussvoll sezierte, wie er sprachphilosophische Traktate las. Ausgehend von Wittgenstein, befasste er sich dann unter anderem auch mit Schriften Herbert Marcuses und Frantz Fanons. Unterdessen ließen ihn Texte Lenins oder Paul A. Barans seinerseits eine vom Imperialismus und Monopolkapitalismus durchherrschte Welt »erfinden«, deren Plan von der Justiz nur ausgeführt wurde. Von einer so weitreichenden Einsicht wie dieser war er offenbar derart berauscht, dass er fast glaubte, Helen Keller könne es zuweilen ähnlich ergangen sein wie ihm, da er gerade im Gefängnis saß.

Wenn Baader in den ersten Wochen nach seiner Verhaftung noch öfters über seine für ihn selbst nur schwierig zu fassende Wut gegen »Autoritäten« und »Bürokraten« schrieb, so war daraus gegen Ende des Jahres ein tiefsitzender »Hass« geworden, den er in einem Schreiben an seine Mutter außerdem als ein höchst belebendes Gefühl schilderte.12 Selbst der Vietnamkrieg interessierte ihn anfangs – zu seinem eigenen Erstaunen übrigens – nicht besonders. Die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg am Rande einer Demonstration, die sich am 2. Juni 1967 in West-Berlin ereignet hatte und in vielen Quellen als Radikalisierungstreiber der Protestbewegung in Richtung Linksterrorismus beschrieben wird, kümmerte ihn zunächst noch so wenig, dass er, wenn er beiläufig einmal darauf verwies, fälschlicherweise vom »2. Juli« schrieb. Doch gegen Ende der Haft waren daraus die alles beherrschenden Themen geworden. Da glaubte Baader dann den großen systematischen Zusammenhang zwischen dem Krieg in Vietnam, dem Monopolkapitalismus und dem Staatsapparat durchschaut zu haben. Wie ein eisern funktionierendes Ganzes erschien ihm das jetzt, und er selbst saß mittendrin, im Gefängnis, wo der soziale Ausschuss, der für diese Maschinerie nutzlos geworden war, verwahrt wurde. Solange man nicht »zurückschießen« könnte, war er sich am Ende der Haftzeit sicher, so lange bliebe jede Protesthandlung zwecklos. Spätestens an diesem Punkt scheinen seine Tagebuch- und Notizbuchaufzeichnungen ein Licht auf die spätere RAF vorauszuwerfen.

Diesem Endpunkt seiner Radikalisierung ging jedoch eine »schrittweise Veränderung seines Glaubenssystems« und seiner »Bedeutungsperspektive« voraus.13 Fragt man sich, auf welche Weise Baader diese vorangetrieben hatte, so verweist einen sein Gefängnisnachlass abermals auf die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens – denn in diesen 14 Monaten hat er kaum etwas anderes getan. Für einige von Baaders Zeitgenossen – wie etwa Rudi Dutschke – waren es hingegen Demonstrationen, die ihnen ähnlich rauschhafte Momente der richtungsweisenden Einsicht bescherten, wenn etwa »[a]lle Stopversuche der Polizei […] schief[gingen]« und es sich plötzlich für sie gelohnt zu haben schien, »Leichtathlet (und Ringer) gewesen zu sein.«14 Baader jedoch hatte vor seiner Inhaftierung kaum eine Demonstration besucht, nur an einigen Aktionen der Kommune I hatte er sich beteiligt. Auch war er nicht, wie etwa Horst Mahler, schon frühzeitig bei dem Versuch, »den Marxismus zu widerlegen«15, schließlich zum Leninisten geworden, noch bevor er zu den ersten militanten Aktionen aufbrach. Was genau Baader mit den Brandanschlägen in Frankfurt hatte bezwecken wollen, war ihm kurz nach seiner Verhaftung selbst nicht ganz klar. Erst nachdem er im Gefängnis Marcuse und Marx gelesen hatte, wusste er es rückblickend zu deuten. Handlungsmotivierend waren für ihn aber weder die Protestpraktiken noch die durch die ideologischen Zusammenhänge der Studentenbewegung gebildeten Erfahrungshintergründe. Mit Blick auf die Kaufhausbrandanschläge erscheint Andreas Baader also eher als rebel without a cause denn als ideologisch und strategisch handelnder Akteur. Seine Radikalisierung und die Ausbildung einer extremistischen Ideologie setzten erst danach ein.

So rätselhaft Baaders Radikalisierung in Haft zunächst erscheinen mag, ist sie doch auch nicht rätselhafter als individuelle Radikalisierungsprozesse überhaupt erscheinen. Sie stellen – auch für die Forschung – nach wie vor eine Art Black Box dar. Das hat nachvollziehbare Gründe, denn Individuen lassen sich, während sie sich radikalisieren, nur selten dabei beobachten. Die Notiz- und Tagebücher Andreas Baaders bieten nun gewissermaßen die Chance einer solchen Beobachtung, was für mich den Ausschlag für diese Arbeit gab, deren Ergebnisse nun mit diesem Buch vorliegen. Den Kaufhausbrandanschlägen an sich ist in der bisherigen Literatur und Forschung viel Aufmerksamkeit zuteilgeworden, da man in ihnen den Beginn der Vorgeschichte zur RAF erkannte, und sie außerdem im Zusammenhang mit sich ohnehin parallel zum sogenannten »Wirtschaftswunder« rasant radikalisierenden, konsumfeindlichen Diskursen verortete. Doch die 14 Monate nach den Anschlägen, in denen sich Andreas Baader bis zu seiner überraschenden Haftentlassung im Juni 1969 auf eine Weise radikalisierte, die bereits erste Züge des späteren RAF-Kopfes erkennen lassen, konnten bisher mangels Quellenzugang nicht miteinbezogen werden.16

Zwei Aspekte dieser ersten Haftperiode scheinen sowohl hinsichtlich der individuellen Radikalisierung Andreas Baaders als auch mit Blick auf die spätere RAF besonders bedeutsam: Erstens ging aus dem »Brandstifterverfahren« ein neuer Typus des intellektuell extremistisch motivierten Kriminellen hervor, der einem auch später, in Stammheim, wieder begegnet. Den eigenen alltäglichen Umgang mit den Gefangenen beschrieb das dortige Justizvollzugspersonal mit den Worten »Universität gegen Volksschule«17. Diese Wahrnehmung erstreckte sich allerdings auch bis tief ins linksmilitante Milieu hinein und stieß dort einen Abgrenzungs- und einen auf die je eigene Gewaltpraxis bezogenen Legitimationsdiskurs zugleich an, wie etwa die Erinnerungen Michael »Bommi« Baumanns verdeutlichen. Er stellte die »proletarisch bestimmt[en]« Gruppen, denen er selbst angehörte, der RAF gegenüber, in der Baumann »eine rein studentische Gruppe« erkannte, »also eine Intellektuellengruppe. […] Ein Intellektueller zieht den Moment, wo er Gewalt anwendet, aus einer Abstraktion«. Während Baumann seinerseits die »Bombe aus der Drogerie« bevorzugte – »Pattex können sie nicht verbieten« –, erkannte er den Irrsinn der RAF aber nicht etwa in ihrer Gewalttätigkeit als solcher, sondern darin, dass sie »als erste Schußwaffen eingesetzt« hat18 – was für ihn eine unmittelbare Folge jener »intellektuellen Kaltschnäuzigkeit« war, die sie ausgezeichnet habe.

Die Zuschreibung einer besonderen Intelligenz und Rationalität, in der Regel mit der Person Ulrike Meinhofs assoziiert, verlieh der RAF von vornherein ein besonderes Charisma. Verstärkt wurde es zwar noch durch spätere Formen der filmisch-literarischen »Mythenbildung und -tradierung«19, erstmals hergestellt wurde diese Verbindung jedoch in der Urteilsbegründung im »Brandstifterprozess«. Darin wurde hervorgehoben, dass Andreas Baader sich »in seinem ›Geständnis‹ auf Stockley [sic] Carmichael und Herbert Marcuse« bezog und auch sein Verteidiger sich »auf die revolutionären Gedankengänge Marcuses« berufen habe.20 Daran sind zwei Aspekte besonders bemerkenswert: Erstens wurde die Tat erstaunlicherweise unter Verweis auf den Kontext der akademischen Philosophie als extremistisch eingestuft. Herbert Marcuse wäre wahrscheinlich selbst verblüfft darüber gewesen, welcher Rang seinen Schriften hier zuteilwurde, denn er selber sah sich eigentlich nicht in der Rolle des »Revolutionärs«, sondern in der eines Philosophieprofessors.21 Und zweitens wurde dadurch im Grunde erst jener Typus erschaffen, dem sich später die Justizangestellten in Stammheim gegenübersahen und zu dem sich noch ein Linksmilitanter wie Bommi Baumann positionieren zu müssen glaubte: der intellektuelle Extremist. Nur hat Baader diese Texte und Autoren, die durch das Gericht noch prominenter als durch ihn selbst in Szene gesetzt wurden, erst nach seiner Verhaftung gelesen. Tatmotivierend für die Brandanschläge konnten sie also nicht gewesen sein. Folgenreich war diese Zuschreibung aber durchaus.

Neben dieser Genese des intellektuellen Extremisten behandelt ein zweiter Schwerpunkt dieses Buches einen spezifischen Aspekt in Andreas Baaders individueller Entwicklung, die er in den 14 Monaten in Haft durchlief. Laut dem in Beamtendeutsch verfassten Vernehmungsprotokoll vom 11. April 1968 hatte Baader anfangs noch beteuert, »sehr daran interessiert« zu sein, »alsbald aus der Haft entlassen zu werden.«22 Zumindest seine Tagebucheinträge aus dieser frühen Zeit klingen äußerst niedergeschlagen, häufig ist von Depression die Rede. Wie er seiner Mutter dann aber im November, also ein gutes halbes Jahr später, gestand, fand er es nun »gar nicht [mehr] schlecht« im Knast: »denn im Gefängnis findest Du, was in dieser Gesellschaft trotz allem[,] was wir wissen, so schwer, für uns so schwer zu begreifen ist, Hass.«23 Und kurz vor seiner überraschenden, weil vorzeitigen Entlassung findet sich in Baaders Tagebuch dann die denkwürdige Notiz: »Sozusagen ist man in der Zelle frei.«24 Anders gesagt, fühlte er sich am Ende relativ wohl im Gefängnis, wo er frei von bürgerlichen Zwängen lesen und sich als politischer Akteur begreifen konnte. Ironischerweise wurde er aber ausgerechnet in dem Moment wieder vor die Tür gesetzt. Später, in Stammheim, sollte er der Gefängnisleitung eigene Baupläne vorlegen, wie sich der Hochsicherheitstrakt noch verbessern ließe: »Draußen, vor dem RAF-Trakt, darf sich ruhig ein Bollwerk der Sicherheit auftürmen; im Inneren jedoch soll man […] nur Freizügigkeit spüren.«25 So etwas tut nur, wer sich im Gefängnis gewissermaßen eingerichtet und es zu seinem Lebensraum gemacht hat. Trotzdem erfüllten diese Anforderungen auch längst eine bestimmte Zwecksetzung. Je einschüchternder nämlich das Gefängnis nach außen wirkte, desto mehr ließ sich dadurch auch die Rede von der »Vernichtungshaft«26 untermauern, mit der draußen neues RAF-Personal rekrutiert werden sollte.

Wie bereits erwähnt, würden viele Passagen dieser Notizbücher des Jahres 1968/69 ohne eine biografische Einbettung unverständlich bleiben. Die ersten drei Kapitel dieses Buches wenden sich daher aus verschiedenen Blickwinkeln der Kinder- und Jugendbiografie Andreas Baaders zu. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: einerseits die Aufstiegsaspirationen, die später in seinem Theorieeifer kulminieren werden und sich auch familienbiografisch untermauern lassen, andererseits die gebrochene schulische Laufbahn eines Akademikersohns, der sich offenbar schwer damit tat, sich in den widersprüchlichen Begabungs- und Erziehungsdiskursen der 50er Jahre zurechtzufinden. Auch werden hier die Gelegenheitsstrukturen einer damals neuartigen Konsumkultur berücksichtigt, die ab Ende der 50er Jahre, also mit dem Beginn von Baaders Adoleszenz, entstand und in München-Schwabing als Erstes einen ganzen Stadtteil prägte. Da in bisherigen biografischen Darstellungen die deutlich harmonisierenden Kindheits- und Jugendbeschreibungen der Mutter weitgehend unkritisch aufgegriffen wurden,27 gilt es hier auch, die Widersprüche und Auslassungen wieder ins Bild zu holen, was auf der Grundlage von Archivakten und historischen Darstellungen heute unschwer möglich ist. Frühe Selbstzeugnisse Andreas Baaders, wie sie der Nachlass in Form von Kinder- und Jugendbriefen überliefert, sollen zu diesem Zweck diskursgeschichtlich eingebettet und mit seinen späteren autobiografischen Rückblicken verglichen werden.

Die darauffolgenden Kapitel vier bis sechs folgen ihm nach West-Berlin und bis zur Verübung der Brandanschläge in Frankfurt. So wie sich für Andreas Baader mit der Schwabinger Jugend- und Konsumkultur der strukturelle Rahmen entwickelte, in dem sich kulturelle und soziale Auf- und Abstiegsoptionen boten, bildet die allmähliche Entstehung eines komplexen, radikalen Milieus den Hintergrund seiner ersten Berliner Jahre. Er trat spät in die radikale Szene ein, aber mit einem großen Drang nach vorn. Um deren eigene diskursive Dynamiken zu verstehen, werden im vierten Kapitel parallele Radikalisierungsverläufe bei Zeitgenossen wie Rudi Dutschke, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) sowie der Kommune I aufgegriffen. Dabei liegt das Augenmerk auch darauf, welche Verbindungen sich – ebenfalls durch die Kommune I – zwischen dem intellektuellen Establishment und der linksmilitanten Szene ergaben. Auch wegen der besonderen Bedeutung, die diese Beziehung längerfristig haben würde, widmet sich das fünfte Kapitel der Biografie Gudrun Ensslins, während sich das sechste mit den Brandanschlägen und ihrer unmittelbaren Vorgeschichte selbst befasst.

Im siebenten Kapitel überlagern sich die Chronologie des Buchs und die Hauptquelle, auf die es sich stützt: Andreas Baaders Gefängnisnachlass. Dementsprechend nah an dessen subjektiver Sichtweise richtet sich die Perspektive des Buchs ab diesem Punkt aus. Um sich von ihr nicht vereinnahmen zu lassen, sondern sie zu kontextualisieren, bietet es sich an, hierfür die kulturellen Praktiken und situativen Kontexte, durch die und in denen die Quelle entstanden ist, aufzugreifen. Demnach zeichnet das siebente Kapitel nach, wie Andreas Baader nach seiner Verhaftung zunächst zu einem »Leser« (Felsch) theoretischer Literatur wurde, während er parallel – das Thema des achten Kapitels – auch zu schreiben begann. Die Entstehung einer eigenen, im engeren Sinne ideologischen Position ist das Thema des neunten Kapitels, während das zehnte Kapitel die enge Verbindung der Lese- und Schreibpraxis mit der Dramaturgie und öffentlichen Ausstrahlung des Prozesses vor dem Frankfurter Landgericht behandelt. Mit dem elften Kapitel, dessen Schwerpunkt die überraschende Haftverschonung und -entlassung ist, löst sich die Perspektive des Buchs wieder von der Quelle. Der Epilog greift die Verbindungslinien auf, die zwischen der »Brandstifterhaft« und der RAF zu erkennen sind – und folgt diesen bis über die Gründung jener Organisation hinaus.

I. Herkünfte und Aspirationen

Die glückliche Geburt unseres Söhnchens Berndt Andreas zeigen an:

Dr. Berndt Baader (z. Zt. im Felde)

Frau Anneliese (geb. Kroecher). 6. Mai 1943. München 13, Elisabethstr. 8/Diakonissenhaus, Heßstr. 221

Als sein Sohn geboren wurde, war Berndt Philipp Baader »im Felde«. Kurz nach dem Abschluss seines Promotionsverfahrens 1939, als er eigentlich sein Referendariat im höheren Archivdienst antreten wollte, wurde er in die Wehrmacht eingezogen und im gerade erst besetzten Polen stationiert. Als er 1943 seine zivilen Kollegen im Münchener Hauptstaatsarchiv per Feldpostkarte an der Geburt seines Sohnes teilhaben ließ, lagen bereits vier für ihn so ungewisse wie auch äußerst unangenehme Jahre hinter ihm. Seine Ungewissheiten bezogen sich damals aber weniger auf den Krieg als auf seine berufliche Laufbahn, auf die er zielstrebig hingearbeitet hatte. Schon frühzeitig – noch vor seiner Promotion – war er an die Generaldirektion des Archivs herangetreten, um sich »für die nächste Einstellung von Referendaren für das Jahr 1939 in das Hauptstaatsarchiv zu bewerben.«2 Ihm lägen zwar schon einige Bewerbungen vor, lautete die Antwort des Direktors, doch wolle er auch seine noch annehmen. Baader bedankte sich sehr herzlich und beteuerte darüber hinaus, dass er es »an nichts fehlen lassen« wolle, »allen Ihren Wünschen weiterhin nachzukommen, insbesondere durch ein recht anständiges Doktorexamen und weitere Tätigkeiten in der Ihnen angezeigten Formation.«3

Nach seiner Promotion im Frühjahr 1939 kam allerdings nicht die Zusage zum Referendariat, sondern im Herbst der Einberufungsbefehl. Deutschland war in Polen einmarschiert und er ab jetzt Soldat, nicht Archivar. Von diesem Zeitpunkt an hing Berndt Philipp Baader mehr oder weniger in der Luft. Was das Referendariat betraf, hatte er im November 1939 ein sehr gutes Signal aus München erhalten, allerdings nur unter Vorbehalt, weil »angesichts der Kriegslage […] die Einberufung [in den Archivdienst] nicht, wie ursprünglich geplant, im Januar 1940 erfolgen kann […].«4 Auch den staatlichen Behörden war zu dieser Zeit nicht immer ganz klar, welche Regelungen für Amtsanwärter in Ausbildungsverhältnissen galten, wenn diese zugleich im Kriegsdienst standen. Im November 1940, also erst ein Jahr später, hieß es dann, dass nach den aktuellen Bestimmungen eine Aufnahme als Referendar »auch während der militärischen Verwendung« möglich sei und man die feste Absicht habe, »Sie infolge Ihrer besonders guten Vorbildung nächstens dem Staatsministerium […] zur Aufnahme in den archivalischen Vorbereitungsdienst vorzuschlagen.«5 Der endgültige Zulassungsbescheid traf wiederum im Juli 1941 ein. Da war Baader noch immer »im Feld«, aber wenigstens wurde ihm nun die »Gewährung eines Unterhaltszuschusses«6 in Aussicht gestellt. Ungewiss blieb es für ihn aber weiterhin, wann – und ob – er endlich dem Beruf nachgehen konnte, auf den er hingearbeitet hatte.

Die Zeit als Soldat erlebte er indes als eine »des Retardierens und Abwartens«7, wie er unumwunden in einem seiner vielen Briefe zugab. Dabei war er fast durchgängig an der Front stationiert, zuerst in Polen, dann in Frankreich, zuletzt in Russland. Nur an einzelnen Tagen, wenn er – was selten genug vorkam – Fronturlaub hatte, konnte er einen kurzen Blick ins Archiv werfen. Ab dem 1. Dezember 1942 wurde er dann endlich für vier Monate am Stück beurlaubt, um seinen Vorbereitungsdienst anzutreten. Ein Dritteljahr in Zivil, eine kurze Episode als Historiker und Archivar, die Berndt Philipp Baader noch in farbigster Erinnerung gewesen sein dürfte, als er seinen Kollegen die anfangs zitierte Karte mit der Geburtsanzeige schickte. Als ihn die Antwort aus München erreichte, steckte er schon wieder in einer Wehrmachtsuniform:

Herrn Archivreferendar

Dr. Berndt Baader

z. Zt. im Felde

Sehr geehrter Herr Kollege!

Zur Geburt Ihres Söhnchens Berndt Andreas entbiete ich Ihnen im Namen der Gefolgschaft und in meinem eigenen Namen recht herzliche Glückwünsche. Möge der Kleine zu Ihrer Freude recht gedeihen und Sie selbst bald aus dem Einsatz zurückkehren.

Mit kollegialen Grüßen

[…]

P.S. Einweisung des Kinderzuschlages ist erfolgt.8

München – Flucht und Rückkehr

Sieben oder acht Wochen nach Andreas Baaders Geburt war nicht nur der Säugling stark genug, sondern auch seine Mutter wieder hinreichend bei Kräften, um München zu verlassen. Außer ihrem Baby hatte sie nur etwas Handgepäck bei sich, als sie in den Zug stieg. Weitere Teile des Haushalts, darunter mehrere Dutzend Bücher aus der Privatbibliothek ihres Mannes, hatte sie vorher schon an die Adresse ihrer Schwester und ihrer Mutter versandt. Einige dieser Bände haben den Krieg überstanden, aus ihnen wird sie Jahre später ihrem Sohn vorlesen und ihm – wie sie sagte – anschließend »Testfragen« stellen, »um zu sehen, wieviel er verstanden hat.«9

Ende Juni oder Anfang Juli 1943 hatten Anneliese und Andreas Baader also München in Richtung Saalfeld in Thüringen verlassen, wo Annelieses größtenteils weibliche Verwandtschaft inzwischen lebte. Zuletzt war München immer häufiger und heftiger bombardiert worden. Bei den fünf Luftangriffen vor Andreas Baaders Geburt waren mehr als 380 Menschen getötet und gut 860 verletzt worden, der nächste folgte im September 1943, mit doppelter Bombenabwurflast.10 Nur bei diesem einen Angriff kamen annähernd so viele Tote und Verletzte hinzu wie bei den fünf vorherigen insgesamt. Andreas Baader und seine Mutter waren da schon in Saalfeld angekommen, einer Kleinstadt, die – wie man erhoffte – auch in Zukunft kein militärisch relevantes Ziel darstellen würde.

Berndt Philipp Baader war Mitte August 1944 zum letzten Mal in München. Als Funker war er ausnahmsweise einmal in der Nähe stationiert, in Augsburg, und schaute, nachdem er einen Marschbefehl an die Ostfront erhalten hatte, sozusagen auf der Durchreise noch einmal in seiner Heimatstadt vorbei. Da lag halb München schon in Schutt und Asche, auch sein Wohnhaus existierte nicht mehr, und der Archivdienst war längst eingestellt. Hier schrieb Baader einen letzten Brief an den Archivleiter: »Sehr geehrter Herr Direktor, anlässlich eines Bombenurlaubs in München hörte ich auch von Ihrem Verluste – ich hoffe sehr, daß Sie mehr retten konnten als ich, der alles verlor (am schlimmsten aber meine recht umfangreiche Bibliothek). Leider traf ich Sie bei meinem kurzen Besuch des Archivs nicht an; denn ich hätte Sie fragen und bitten wollen, ob nicht in der Frage der Assessorenernennung etwas geschehen könne – für mich wäre dies […] wichtig, vor allem finanziell.«11

Nur vier Wochen zuvor waren 960.000 Brandbomben und fast 19.000 Sprengbomben auf die Innenstadt niedergegangen, München bereits großflächig zerstört und er selbst im Übrigen obdachlos – doch Berndt Philipp Baaders größte Sorge galt seiner Verbeamtung.

»Nehmen Sie mir diese Zeilen bitte nicht als eine Aufdringlichkeit übel; vor meiner Abreise in den Einsatz wollte ich nichts unterlassen, mich noch einmal an Sie zu wenden. In besonderer Hochachtung verbleibe ich

mit deutschem Gruß

Ihr

sehr ergebener

Dr. Berndt Baader«12

Per Feldpost hörte Anneliese Baader im April 1945 zum letzten Mal von ihrem Mann, kurz darauf geriet er – wovon sie aber erst später erfuhr – in russische Gefangenschaft. Schnell rückte die Rote Armee von Osten heran, auch Saalfeld wurde noch bombardiert und so musste auch sie sich nochmals mit ihrem Sohn und ihrer Schwester Elfriede sowie deren eigenem Sohn und ihrer Mutter Hermine auf die Flucht begeben. Die drei Frauen und zwei Kleinkinder zogen rund 100 Kilometer in nordwestliche Richtung weiter, in eine kleine Ortschaft namens Sondershausen. Ganz in der Nähe hatten sie zu früheren Zeiten schon einmal gewohnt und hier blieben sie auch, nachdem der Krieg vorüber war.

Nur Anneliese Baader nicht. Bereits im Sommer 1945 begab sie sich erstmals wieder nach München, »zu Fuß und auf den Trittbrettern überfüllter Züge hängend, über 900 Kilometer quer durch Deutschland […].«13 Ihren Sohn hatte sie in Sondershausen zurückgelassen. Als sie nach Wochen in München eintraf, bot sich ihr ein eindrücklicher Anblick: »Man konnte vom Hauptbahnhof geradewegs durch bis nach Schwabing sehen.«14 Irgendwo in dieser Schneise, die sich jetzt quer durch die Stadt zog, hatte früher auch ihr Mann gewohnt (eine gemeinsame Wohnung hatten sie nie). Was aus ihm geworden war oder wo er sich befand, wusste sie nicht. Anneliese Baader blieb in München und arbeitete zunächst als Trümmerfrau. Bald darauf wurde sie als Schreibkraft bei der Besatzungsverwaltung eingestellt und bezog ein Zimmer in der Herzogstraße 1a/II, das über einem Kino lag.

Im März 1946 reiste sie nach Frankfurt an der Oder, um sich vor Ort über den Verbleib ihres Mannes zu informieren. Die Stadt in Brandenburg war das Drehkreuz zu den »Ostgebieten«, und wegen der massenhaft dort eintreffenden Kriegsheimkehrer glich das Bahnhofsgelände zeitweilig einem großen Lazarettlager.15 Bereits im Vorfeld hatte Anneliese Baader Anfragen an das Rote Kreuz, die Innere Mission und andere Suchdienststellen geschickt – ohne Ergebnis.16 In Frankfurt erhielt sie endlich die Auskunft, dass Berndt Philipp Baader »nach Aussage seines Kameraden Franz Hauck aus Saarlautern im April 1945 in russische Gefangenschaft« geraten und in Stalingrad interniert worden sei. Am 22. Oktober 1945 soll er mit dem Heimkehrertransport zwar noch in Frankfurt eingetroffen, aber so schwer an Ruhr erkrankt gewesen sein, dass ihn eine russische Ärztin nicht direkt ins Entlassungslager bringen ließ, sondern, wie es in einer von Anneliese Baader abgegebenen eidesstattlichen Erklärung heißt, »zurück zu dem Krankenwagen des Transportzuges, mit welchem er angekommen war.« Nach Aussage der Ärztin sollte er zuerst »mit noch anderen Kranken in ein Lazarett transportiert werden und, sowie er reisefähig sei, zur Entlassung kommen. Von diesem Zeitpunkt an fehlt jede Spur.«17

Rückdatierend auf den 31. Dezember 1945 wurde er 1955 schließlich für tot erklärt. Anneliese Baader versuchte sich wohl bereits 1946 mit dem Gedanken abzufinden, Witwe zu sein. Knapp zehn Jahre später war sie es auch offiziell.

Die »Kriegsheirat«

Wie die beiden einander kennengelernt haben, ist nicht zu rekonstruieren, und einen offiziellen gemeinsamen Wohnsitz hatte das Ehepaar zu keiner Zeit. In der biografischen Literatur taucht zwar immer wieder eine gemeinsame Wohnung in der Münchner Jutastraße auf, doch findet sich im fraglichen Zeitraum weder in den Münchner Adressbüchern hierfür ein Beleg, noch wird man in Berndt Philipp Baaders Personalakte fündig, in der eigentlich alle jeweils aktuellen Postanschriften überliefert sind. Er und seine Mutter Anna Katharina Baader wohnten durchgängig im Münchner Stadtteil Schwabing, während Anneliese Baader bis zu ihrer Flucht aus München unter der Wohnadresse ihrer Mutter in Köln gemeldet war. Auch ihre Trauung fand 1939 im Kölner Standesamt statt, nicht in München. Das Beziehungsleben der Baaders, für das ihnen ohnehin nur wenig Zeit blieb, mochte sich zwar hauptsächlich nach München verlagert haben. Da jedoch die Bombardierung Münchens und Kölns zur Flucht und über Jahre zu einem Leben in Provisorien zwang, war Anneliese Baaders innere Bindung an die Stadt München sicherlich so locker wie die an irgendeine andere Stadt. Und dennoch war es ihr sehr wichtig, direkt nach Ende des Kriegs in München neu zu beginnen.

Auf die kriegsbedingten Lebensverhältnisse war es vorerst aber zurückzuführen, dass Berndt Philipp Baaders Schriftverkehr mit der Archivleitung durchgängig über viele Adressen lief und mehrere Personen darin involviert waren. Wenn er an der Front war und eine Urkunde dringend nach München musste, damit es mit seiner Einstellung voranging, dann klinkte sich hin und wieder seine Frau in die Korrespondenz ein. Hier fällt auf, dass sie unabhängig voneinander von den hastigen Bedingungen ihrer »Kriegsheirat« sprachen, wenn sie sich beispielsweise über ihre näheren Zukunftspläne äußerten, oder über ihre Trauung, die sie gerade hinter sich hatten. Alleine standen beide damit freilich nicht. In den Tagen und Monaten nach dem deutschen Überfall auf Polen stieg die Zahl der Eheschließungen im ganzen Reich sprunghaft an. Entsprechend hoch waren die Scheidungszahlen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wobei sich dies nicht nur durch kriegsbedingte »Entfremdung« oder »Wesensveränderungen« alleine erklären lässt, sondern zusätzlich für einen Rollback-Effekt zu sprechen scheint.18 Viele Paare, die im Herbst 1939, als die Einberufungsbefehle eintrafen, noch rasch heirateten, kannten sich erst kurz und hatten nach dem Krieg Gelegenheit festzustellen, dass sie gar nicht zueinander passten.

Wie es mit den Baaders weitergegangen wäre, weiß kein Mensch. Aber auf gewisse »Passungsschwierigkeiten«, die es freilich auch in deren »Kriegsehe« gab, deutet der Briefwechsel mit der Archivleitung ebenfalls an einer Stelle hin. Als einmal eine dringende Urkundenzustellung über Annelieses Kölner Adresse abgewickelt werden musste, weil er – wie fast immer – »im Felde« war, gab sie im Brief und auf dem Absender ihren damaligen Spitznamen an: Anja. Und noch immer, wohl aus alter Gewohnheit, ihren Mädchennamen. Direktor Knöpfler hatte wohl außerdem Schwierigkeiten mit ihrer Handschrift. Er glaubte, eine gewisse »Ayo Kroeder« hätte ihm geschrieben – und antwortete Baader umgehend (allerdings an die Adresse seiner Mutter): »Unmittelbare Zusendung an die Kölner Adresse konnte ich mangels jedweder Willensäußerung Ihrerseits und angesichts der zweifelhaften Adressierung nicht verantworten.«19 Das musste ihn, der sein Einstellungsverfahren unausgesetzt in Gefahr sah, enorm beunruhigt haben, während umgekehrt ihr auf Anhieb nicht so ganz einleuchtete, wo denn das Problem lag, wenn sie, »die Anja«, ihren Namen einfach so hinschrieb, wie er ihr gefiel und wie sie genannt werden wollte.

Wie sehr er sich wiederum darum bemühte, kleinste Fehltritte oder verfängliche Formulierungen zu vermeiden, ist einem seiner Briefe zu entnehmen, in dem Baader glaubte, ein entstandenes Missverständnis ausräumen zu müssen. Dabei ging es um eine absolute Nichtigkeit, die nicht einmal dem Direktor aufgefallen wäre, wie dessen knappe und etwas ratlose Antwort verrät. Aber Baaders Verrenkungen in diesem Brief offenbaren zugleich, wie sehr ihn diese Korrespondenz tatsächlich forderte, selbst wenn sich seine Zeilen üblicherweise locker und elegant lesen. Für derlei hatte seine Frau nur wenig Verständnis, wenn es sie überhaupt interessierte. Er hingegen lebte in dem festen Glauben, seine Laufbahn hinge unter den gegebenen Umständen ganz entschieden davon ab, in den Briefen stets den richtigen Ton zu treffen und Missklänge tunlichst zu vermeiden.

Berndt Philipp Baader: Bewerbungsfoto 1938

Aufstieg und Kulturwechsel

Dabei war Berndt Philipp Baader weder ein Aufsteiger noch ein krampfhafter Karrierist. Wäre es ihm um eine steile Karriere gegangen, hätten sich für einen jungen Historiker gerade in den »Ostgebieten« ganz neue Karrierewege eröffnet – etwa auf den Gebieten der Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte oder der sogenannten »Sippenkunde«.20 Trotzdem beteuerte er immer wieder, wie sehr ihn »eine Einstellung als Archivreferendar […] freuen« würde, während ihn zugleich »die Sorgen eines jungen Menschen« plagten, »der (wie ja auch viele andere) in dem Augenblick aus allem herausgerissen wurde, da er seine eigene Existenz und seine eigene Familie aufbauen wollte […].«21 Ein Aufsteiger war er nicht. Aber mit der Perspektive des Abstiegs und der Gefahr des Scheiterns an den persönlichen, eher kleinbürgerlichen Zielen kam er auch nicht zurecht.

Anneliese Baader hingegen schildert ihre eigene Familiengeschichte ausdrücklich als eine Geschichte des sozialen Abstiegs. Ihr Vater hatte es als Ingenieur zu etwas Geld und die Familie es dadurch auch zu Grundbesitz geschafft. Als Anneliese 1916 geboren wurde, bewohnten die Kroechers eine kleinere Villa in den Weinbergen, unweit der französischen Grenze. Nach Alfred Kroechers Tod setzte der »finanzielle und gesellschaftliche Abstieg der Familie«22 ein. Hermine Kroecher, die Großmutter Andreas Baaders, hatte sich einreden lassen, dass ihr Wohnort Saarburg schon »bald französisch sein« könnte, und bevor das Haus (wie sie wohl befürchtete) den Franzosen in die Hände fiele, verkaufte sie es lieber unter Preis und zog »mit den vier Kindern nach Schwarzberg, in der Nähe vom thüringischen Sondershausen. Als die Weltwirtschaftskrise und dazugehörige Inflation kommt, ›ist alles weg. Und wir waren arm.‹«23

Anzeichen der Verarmung liefert die Familiengeschichte ihres Mannes indessen keine. Sein Bruder, er und seine Mutter schienen solide gestellt, ohne Schwierigkeiten war es ihm möglich zu studieren.24 Auch bei den Betätigungen, denen er während seines Studiums nachging, handelte es sich stets um solche, die sich auch im Lebenslauf gut machten. Insgesamt schritt Berndt Philipp Baader damit nur auf einer Linie voran, die ihm väterlicher- und großväterlicherseits vorgegeben schien. Mehr, als seine männlichen Vorfahren erreicht hatten, strebte er nicht an. Aber weniger sollte es auch nicht sein. Sein Vater, Friedrich Philipp Baader, wurde in München geboren und war zuletzt Intendant am Theater in Bielefeld gewesen. Er verstarb 1928 im Alter von nur 46 Jahren. Der Großvater, Lorenz Baader, war Justizrat in München gewesen. Etwa ein Jahr vor Berndt Philipps Geburt siedelten die Eltern 1912 nach Hamburg um, wo sein Vater bei den Hamburger Nachrichten eine Stelle als Kulturredakteur erhalten hatte. Davor hatte er Theaterkritiken geschrieben, danach, als er schon Intendant in Bielefeld war, schrieb er Texte zur zeitgenössischen Innenarchitektur.25

Er selber – also Berndt Philipp – wurde zwar in Hamburg geboren und hatte (nach dem berufsbedingten Umzug der Familie nach Westfalen) in Bielefeld das Gymnasium absolviert. Doch seinem Selbstverständnis nach war er der Sprössling »einer in München alteingesessenen bayerischen Familie«.26 Eine entsprechende familiengeschichtliche Verankerung gab es ja durchaus, und auch individuell hatte er einen ausgeprägten kulturellen Bezug zur Stadt: So war er gleich zu Beginn seines Geschichtsstudiums nach München zurückgekehrt, wo er sich, mit Ausnahme eines Semesters Philosophie in Hamburg, kontinuierlich der Landeskulturgeschichte widmete. Zu guter Letzt wies ihn auch seine im Frühjahr 1939 abgeschlossene Dissertation mit dem Titel Der Renaissancehof Herzog Wilhelms V. von Bayern als Thronfolger als Experten aus – was sich für ihn schließlich auszahlte, da seine »bayerische Herkunft« und ein »auf die Archivlaufbahn abgestelltes Studium«27 schon am Anfang seiner Bewerbungstortur einen äußerst guten Eindruck hinterließen. Man darf also annehmen, dass es Berndt Philipp Baader mit großer Zufriedenheit erfüllte, als mit seinem Sohn endlich wieder ein »eingeborener Münchner« im Familienstammbaum erschien, war er selber doch in Norddeutschland aufgewachsen.

Mit der »Kriegsheirat« war für Anneliese Baader nicht nur eine soziale, sondern auch eine kulturelle Aufstiegsmöglichkeit verbunden. Friedrich Philipp Baaders Literatur, deretwegen er im Nachruf als »Schriftsteller« und »Kritiker« Erwähnung fand, hatte keinerlei völkische Tendenz, sondern war eher weltläufig und kulturliberal, wie auch seine Architekturessays zeigen. Vielleicht hätte man ihn später sogar stigmatisierend der »Asphaltliteratur«28 zugerechnet, hätte er dann noch gelebt und wäre er als Schriftsteller etwas berühmter geworden. Anneliese Baaders ältester, 1909 geborener Bruder Walter trat hingegen 1930 in die NSDAP ein und machte rasch im Erziehungssystem des NS-Staates eine Karriere.29 Als HJ-Gebietsführer Lothringens wollte er durchsetzen, dass in der französischen Bevölkerung erst »die primitivsten Voraussetzungen sichergestellt werden«, um die Menschen überhaupt »erziehbar« zu machen; so z. B., »daß die lothringischen Jugendlichen ›zunächst einmal tadellos deutsch sprechen und schreiben‹ und ihre Umgangssprache vollständig von Fremdkörpern säubern‹ müßten. Auch in ihrem Erscheinungsbild und in ihrem ›äußeren Auftreten‹ hatten sie sich ›an das Vorbild der gesamten deutschen Jugend zu halten‹; ›lange Haare, Baskenmütze und ähnliche Erscheinungen [mußten] verschwinden‹.«30 Auch Vater Albrecht hatte sich nicht nur dem Unternehmertum gewidmet, sondern in unterschiedlichen deutschen Heeren gedient. So auch bei den deutschen Kolonialtruppen, den sogenannten »Schutztruppen« in Namibia, wo er am 11. August 1904 auch in der sogenannten »Schlacht am Waterberg« verwundet wurde, die bekanntlich im Völkermord an den Herero gipfelte.31 Kurz nach Annelieses Geburt kam er dann im Ersten Weltkrieg um.

Ihr zweitältester Bruder Michael fiel aus der Reihe. Von jeher habe er sich »nach großer weiter Welt« gesehnt, weil er die »gewisse Enge« der Provinz nicht mochte.32 Er war schwul und liebte eher die Künste als das Militär. So gut es ihm möglich war, versuchte er, sich dem Kriegsdienst zu entziehen, und war damit meistens erfolgreich. Noch in Köln hatte er eine Schauspiel- und Tanzausbildung absolviert, erst viel später, nachdem ihn der Filmemacher Werner Herzog in den 70er Jahren »entdeckte«, sollte im gehobenen Alter schließlich noch ein recht berühmter Filmschauspieler aus ihm werden. Sein erstes Engagement am Nollendorfplatz-Theater in Berlin hatte er ungefähr zur gleichen Zeit erhalten, als sich auch seine Schwester und der junge Münchener Historiker verlobten. Zwei Jahre später, Anneliese war inzwischen verheiratet, wechselte auch er nach München. Ab 1941 hatte er eine gut dotierte Stelle an der Münchener Staatsoper, wo er auch nach dem Krieg wieder arbeitete.33 Das Leben, was die beiden Geschwister führten, ähnelte sich jetzt und unterschied sie von einem größeren Teil der Familie.

Neubeginn in München

Weshalb es Anneliese Baader so eilig hatte, direkt nach Kriegsende wieder nach München zurückzukehren, ist eine naheliegende Frage. Dass sie dort – wie in fast allen zerbombten Großstädten – nichts als Chaos und Elend erwartete und sie auf dem Dorf noch vergleichsweise komfortabel lebte, war ihr durchaus bewusst. Auf dem Land waren selbst die Regale noch gut gefüllt, wie ein amerikanischer Nachrichtenoffizier, als er durch die deutschen Dörfer kam, mit größtem Erstaunen feststellte. Selbst die Leute wirkten fast, als wären sie überhaupt nicht »mit dem Schrecken des Krieges […] in Berührung gekommen«.34 Sie aber hatte in München nicht einmal eine Wohnung. So ist es zwar folgerichtig, dass Anneliese Baader zunächst wenigstens ihren Sohn in Sondershausen zurückließ, nur wird ihr eigener Entschluss zur Rückkehr dadurch nicht nachvollziehbarer. In ihrer Baader-Biografie erklärt sich Dorothea Hauser diesen Umstand mit den fehlenden »Arbeitsmöglichkeiten« in der sowjetischen Besatzungszone, in der sich auch Sondershausen befand. Mit Blick auf die Münchener Verhältnisse stellt sie aber noch auf derselben Buchseite fest: »satt wird man auch mit Lebensmittelkarten nicht«35, mit denen Baaders Arbeit als Trümmerfrau größtenteils entlohnt wurde. Die Konkurrenz um Arbeitsplätze war in München viel härter, und in dieser Anfangsphase rechnete sich Arbeit ganz einfach nicht. Zwar erhielt sie schon bald darauf eine Anstellung als Schreibkraft in der Besatzungsverwaltung, was aber auch nicht von allzu langer Dauer war.

Als sie dann erwerbslos war und Zeit dafür hatte, holte sie schließlich 1948 ihren Sohn zu sich, der zu dieser Zeit etwa so viel Lebenszeit ohne sie verbracht hatte wie mit ihr. Viel später, als er bereits im Gefängnis saß, notierte er sich in sein Tagebuch: »Meine Mutter verließ mich als Kind, deswegen diese mörderische Angst vor Trennung.«36 In einem Beihilfeantrag vom 27. Juli 1948 (hier gab sie die Herzogstraße 1a/II als Wohnadresse an, wo sie in einem Zimmer über einem Kino lebte) erklärte sie, dass sie »[s]eit 1946 […] keine Bezüge als Hinterbliebene mehr erhalten« hätte und »bis vor wenigen Wochen berufstätig« war. Einigermaßen kurios an dem zitierten Beihilfeschreiben, das sie kurz nach Andreas’ Rückkehr aufgesetzt haben musste, ist jedoch die Altersangabe: Denn aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit, so Anneliese Baader weiter, befinde sie sich »mit meinem 4jährigen Sohn Andreas Baader jetzt in äußerster Not.«37 Nur war der zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Monaten fünf.

Auch in den darauffolgenden Jahren fehlte es ihr an Geld. Umso bemerkenswerter ist die Höhe der Investitionen, die in die schulische Ausbildung ihres Sohnes flossen. Immer wieder gerne erzählte Anneliese Baader vom »Künstlermilieu«, in dem er großgeworden sei, »zwischen Individualisten, frei von bürgerlichen Zwängen«,38 dann noch mit der »Bibliothek ihres Mannes«39 im Hintergrund. Da führte aber auch sie schon längst ein Leben, das mit Teilen ihres eigenen Herkunftsmilieus nur mehr wenig zu tun hatte, mit dem ihres vermissten Mannes dafür umso mehr. Über kurz oder lang oblag es aber vor allem Andreas, dieses Erbe nicht zu veruntreuen, sondern sich dessen würdig zu erweisen. Oder frei nach Erving Goffman, dem Soziologen: Eine Weste, die es zu beschmutzen galt, stand für ihn bereit.

II. Über Kindheitsmythen, einen titellosen Erben und Eigenbrötler

In der biografischen Literatur hat sich ein denkwürdiges Bild von Andreas Baaders Kindheit etabliert: Wie ein »stolzer Prinz«1 sei er aufgewachsen, nichts habe »der bedingungslosen Liebe und Hingabe seiner Familie Abbruch tun« können; ein »hübscher Junge« sei er gewesen, »der im Kreis von fünf Witwen aufwuchs. Sie verwöhnten ihn, keine von ihnen band sich je wieder an einen Mann.«2