9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

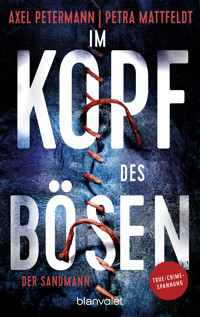

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Im Kopf des Bösen

- Sprache: Deutsch

Der authentische True-Crime-Thriller von den SPIEGEL-Bestsellerautoren Petra Mattfeldt und Axel Petermann, dem bekanntesten Profiler Deutschlands!

Einen Teddybären fest an sich gedrückt, liegt der Junge wie schlafend auf einem Feld. Doch er ist tot, erfroren. Bereits sechs Jungen wurden auf diese Weise gefunden, die Körper drapiert und ohne Anzeichen von Gewalteinwirkung. Die ermittelnde Sonderkommission ist ratlos, der Druck der Medien hoch. Als das siebte Opfer des »Sandmanns« überlebt und im Koma liegt, hat die Fallanalytikerin Sophie Kaiser eine heiße Spur: Sophie, die durch ihr Asperger-Syndrom Zusammenhänge anders bewertet als andere, entdeckt eine Ähnlichkeit mit einer Reihe von Fällen, die Jahrzehnte zurückliegt. Damals überlebten einige entführte und wieder freigelassene Jungen, konnten sich aber an nichts erinnern. Hängen die Verbrechen zusammen?

Wie würde ein moderner Profiler den Fall aufrollen? Die realen Methoden der Fallanalyse, angewandt auf ein wahres Verbrechen!

Einem Serienkillerpaar auf der Spur. Lesen Sie auch den spannenden 2. Fall der Fallanalytikerin Sophie Kaiser: Im Kopf des Bösen – Ken und Barbie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 474

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Einen Teddybären fest an sich gedrückt, liegt der Junge wie schlafend auf einem Feld. Doch er ist tot, erfroren. Bereits sechs Jungen wurden auf diese Weise gefunden, die Körper drapiert und ohne Anzeichen von Gewalteinwirkung. Die gebildete Sonderkommission ist ratlos, der Druck der Medien hoch. Als kurz darauf das siebte Opfer des »Sandmanns«, wie die Presse den Täter nennt, überlebt und im Koma liegt, hat die ambitionierte Fallanalytikerin Sophie Kaiser zum ersten Mal eine heiße Spur. Sophie, die durch ihr Asperger-Syndrom Zusammenhänge anders bewertet als andere, entdeckt eine Ähnlichkeit mit einer Reihe von Fällen, die Jahrzehnte zurückliegt. Damals überlebten einige der entführten und wieder freigelassenen Jungen, konnten sich aber an nichts erinnern. Hängen die Verbrechen zusammen?

Die Autoren

Petra Mattfeldt ist eine deutsche SPIEGEL- und »Bild«-Bestsellerautorin, die bereits unter ihrem Namen aber auch unter diversen Pseudonymen veröffentlicht hat. Nach einer eher nüchternen Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten arbeitete sie als freie Journalistin. Inzwischen ist die Schriftstellerei ihr Hauptberuf, und sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen.

Axel Petermann ist Deutschlands bekanntester Profiler. Er war Leiter der Mordkommission sowie der Dienststelle »Operative Fallanalyse« in Bremen. Als Dozent für Kriminalistik lehrt er seit vielen Jahren an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Als Fachberater für das Fernsehen und als Moderator der ZDF-Reihe »Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle« ist der SPIEGEL-Bestsellerautor einem breiten Publikum bekannt. Axel Petermann hat drei Söhne und lebt mit seiner Frau bei Bremen.

PETRA MATTFELDT & AXEL PETERMANN

IM KOPF DES BÖSEN – DER SANDMANN

KRIMINALROMAN

Im Nachwort wird auf folgendes Buch verwiesen: Kompisch, Anne-Kathrin: Wüstling – Werwolf – Teufel. Medienbilder von Serienmördern in der deutschen Massenpresse 1918 – 1945. Doktorarbeit, Universität Hamburg, 2008.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2023 by Petra Mattfeldt & Axel Petermann

Copyright © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Kristina Lake-Zapp

Covergestaltung und -motiv: Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung eines Motivs von © Magdalena Russocka / Trevillion Images

JA · Herstellung: sam

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN978-3-641-30377-8V003

www.blanvalet.de

Für D. und all diejenigen, die sich nicht gehört fühlen, obwohl sie viel zu sagen haben.

PROLOGBauernhof im Gebiet der Hildesheimer Börde

»Laika, still!« Er drehte sich auf die Seite und sah blinzelnd auf die Ziffern seines Digitalweckers: 03:48 Uhr. Die Hündin knurrte noch immer.

»Gib jetzt Ruhe«, murmelte der Landwirt, doch das Knurren schwoll erneut an, wurde zum Bellen. Die Golden-Retriever-Hündin kratzte an der Tür, lief dann zurück zum Fenster, stellte sich auf die Hinterpfoten und sah hinaus. Erst jetzt nahm er wahr, dass ein schwacher Lichtstrahl von draußen ins Schlafzimmer fiel. Er schlug die Decke beiseite, stellte sich zu seiner Hündin, die nun ohne Unterlass bellte, und blickte in die Dunkelheit. Ein Auto stand auf dem schmalen Weg neben dem Winterweizenfeld. Das Licht der Scheinwerfer fiel direkt in sein Schlafzimmer. Oder war das Auto etwa gar nicht auf dem Weg, sondern direkt im Feld? Verdammt noch mal! Was für ein Vollidiot zerstörte ihm da seine Ernte?

Er schaltete das Licht an, ging wieder zum Fenster, öffnete es und brüllte: »Verschwinden Sie da!«, auch wenn er bezweifelte, dass man ihn auf diese Entfernung hören konnte.

Doch tatsächlich setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Entweder das eingeschaltete Zimmerlicht oder aber sein Brüllen zeigten Wirkung, denn der Wagen wendete und rollte nun eilig über den Weg in Richtung Landstraße davon. Selbst wenn er rasch seinen Feldstecher holen würde, wäre es aus dieser Entfernung unmöglich, das Kennzeichen zu erkennen, ganz abgesehen von der Dunkelheit.

»Ruhig, Laika«, sagte er zu seiner Hündin, schlurfte zum Bett, legte sich wieder hin und schaltete das Licht aus. Er konnte jetzt ohnehin nichts mehr an dem Schaden ändern, den dieser dämliche Autofahrer verursacht hatte, da genügte es, wenn er sich morgen früh ärgerte. Bestimmt waren es wieder ein paar Jugendliche gewesen, die dort ihr Bier gezischt oder sich miteinander vergnügt hatten. Wäre nicht das erste Mal. Womöglich hatte er es im Schlaf gar nicht bemerkt, und nur Laika war davon wach geworden. Hoffentlich war das Chaos, das diese Rotzlöffel hinterlassen hatten, nicht allzu groß. Sollte er jemals einen von ihnen erwischen, würde er ihm eine gehörige Tracht Prügel verpassen.

Er zog die Decke über seine Schulter und versuchte, wieder einzuschlafen, aber die Hündin knurrte noch immer. Sie rannte aufgeregt zur Tür, winselte und kratzte daran.

»Laika, Platz!«, herrschte er sie an, worauf sie zu ihm aufs Bett sprang. Keine Minute später sprang sie schon wieder hinunter, lief erneut zur Tür und winselte. Seufzend schaltete er die Nachttischlampe an. Laika kam zu ihm und ließ sich kraulen, doch dann warf sie sich herum und bezog ihren Posten vor der Tür. Waren es womöglich gar keine Jugendlichen gewesen, die in dieser abgeschiedenen Gegend ein bisschen Vergnügen suchten, sondern jemand, der ins Haus eindringen wollte? Hatte man ihn im Schlaf ausrauben wollen? Nein, das ergab keinen Sinn, denn dann hätte er jemanden sehen müssen, der vom Hof weg zum Wagen gerannt wäre, um die Flucht zu ergreifen. Oder hatte man den Eindringling etwa hier zurückgelassen?

»Ruhig, Laika«, besänftigte er den immer noch winselnden Golden Retriever. Doch Laika war so aufgeregt, so unruhig, wie er sie sonst nicht kannte. Also stand er auf und öffnete die Tür. Die Hündin stürmte hinaus und lief laut bellend die Treppe hinunter.

Er knipste das Flurlicht an und folgte ihr. Kurz lauschte er, ob er ein Geräusch vernahm, das auf einen Einbrecher hindeutete, doch bis auf Laikas Knurren war alles still. Wäre noch jemand dort unten, hätte sie mit Sicherheit angeschlagen.

Er stieg die Stufen hinab. Die Hündin saß vor der Eingangstür und scharrte mit der Pfote am Holz. Angespannt ging er von Raum zu Raum, schaltete überall das Licht ein und sah sich gründlich um. Alles war wie immer. Wenn jemand hier gewesen war, hatte er keine sichtbaren Spuren hinterlassen.

Laika kratzte erneut an der Tür, dann fing sie an zu bellen. Sie wollte unbedingt raus. So benahm sie sich sonst nie. Ob da wer im Stall war? Die Zeiten waren hart. Durchaus möglich, dass ihm jemand eines der Schweine stehlen wollte oder sich am Hühnerstall zu schaffen gemacht hatte.

Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Vielleicht sollte er lieber nicht hinausgehen. Doch schließlich stapfte er die Treppe wieder hinauf, zog sich Hose und Pullover über, schlüpfte barfuß in seine Schuhe und kehrte zu Laika vor die Haustür zurück. Er griff nach seiner Winterjacke, nahm die auf dem Flurtisch liegende Taschenlampe zur Hand und prüfte, ob die Batterien noch stark genug waren, dann schloss er auf. Vielleicht konnte er die Taschenlampe als Waffe benutzen, wenn er wirklich jemanden beim Stall überraschte, überlegte er, doch dann entschied er, sich lieber eine der Schaufeln zu greifen, die draußen an der Wand lehnten. Er klickte die Lederleine an Laikas Halsband, damit sie nicht vorrannte und womöglich verletzt wurde, sollte draußen tatsächlich jemand sein Unwesen treiben. Anschließend öffnete er die Tür und trat mit dem Golden Retriever hinaus. Eiskalte Winterluft schlug ihm entgegen. Schon seit fast drei Wochen fielen die Temperaturen nachts in den zweistelligen Minusbereich ab.

Laika zerrte an der Leine, wollte losstürmen, doch er hielt sie zurück. Die Hündin bellte und bellte. Irgendetwas stimmte nicht. Er leuchtete mit der Taschenlampe den Weg bis zum Stall, packte eine der Schaufeln, trat mit der Hündin ein und schaltete das Licht an. Sein Blick glitt über die Schweine, die, offenbar aus dem Schlaf gerissen, zu grunzen und zu quieken begannen. Nichts. Hier drinnen war alles wie immer. Auch beim Hühnerstall konnte er nichts Auffälliges sehen.

Der Golden Retriever zog und zerrte und wollte ihn in Richtung der Felder ziehen.

»Hier!«, befahl er, worauf die Hündin sich folgsam neben ihn stellte und mit der Schnauze gegen seine Hand stupste. Eigentlich hatte er keine Lust, in der Dunkelheit bis zu der Stelle zu gehen, an der er vorhin den Wagen gesehen hatte, noch dazu bei dieser Kälte, doch Laika war so aufgeregt, dass sie bestimmt keine Ruhe geben würde, wenn er sie nicht zumindest dort hinließ. Also machte er sie von der Leine los und sah ihr nach, als sie wie ein Pfeil davonschoss.

Er seufzte. Na gut, würde er sich eben einen Ruck geben, dachte er, schaltete das Licht im Stall aus und verschloss die Tür. Er lehnte die Schaufel wieder an die Wand, leuchtete mit seiner Taschenlampe den Weg und marschierte in Richtung der Winterweizenfelder. Laika war schon nicht mehr zu sehen. Er konnte nur ahnen, wohin sie verschwunden war.

Es war noch immer stockdunkel. Er blickte nach Osten, doch um diese Jahreszeit kündigte kein noch so schwaches Licht den nahenden Tag an. Er unterdrückte ein Gähnen. Es würde heute hart für ihn werden, hatte er doch fast zwei Stunden weniger geschlafen als sonst, und die Arbeit auf dem Hof forderte ihn auch so schon genug. Am Abend war er meist so müde, dass er während der Tagesschau einschlief. Aber jetzt war es nicht mehr zu ändern. Sobald er wieder im Haus wäre, würde er in jedem Fall noch einmal ins Bett steigen, um sich aufzuwärmen, wenn auch nur für einen kurzen Moment.

Er war noch nicht weit gegangen, als er Laika aufgeregt bellen hörte. Er beschleunigte seinen Schritt. Zwar glaubte er nicht, etwas anderes vorzufinden als platt gefahrenen Weizen und Bierdosen, aber es war schon eigenartig, wie außer sich seine Hündin zu sein schien, und das beunruhigte ihn.

Es dauerte fast zehn Minuten, bis er an die Stelle gelangte, an der er vorhin das Auto gesehen hatte. Inzwischen hatten sich seine Augen an das Licht der Taschenlampe gewöhnt, sodass ihn die Dunkelheit um ihn herum nicht allzu sehr beeinträchtigte.

»Laika!«, rief er, doch die Hündin kam nicht. Er konnte sie winseln hören, dann bellte sie erneut.

»Laika, hierher!«, befahl er nun, worauf sie aus dem Feld kam, zu ihm rannte und aufgeregt an ihm hochsprang. Dann bellte sie, warf sich herum, wie zuvor im Haus, und wollte ihn offenbar dazu bewegen mitzukommen. Er folgte ihr ins Feld und bemerkte die platt gedrückten Weizenhalme. Platt getreten, nicht platt gefahren. Soweit er es überblicken konnte, war das Auto wohl doch auf dem Feldweg abgestellt worden, und derjenige oder diejenigen waren zu Fuß ins Feld hineingegangen. Einen Ernteschaden gab es dennoch, stellte er mit einem Blick auf die abgeknickten Halme verärgert fest. Wenn er den erwischen würde, der das getan hatte!

Laika lief voraus, kam wieder zurück und bellte. Sie war jetzt so unruhig, dass er ihr bereitwillig folgte und seine Schritte beschleunigte. Er spürte, wie er nervös wurde. War es womöglich ein Fehler gewesen, die Schaufel am Stall zurückzulassen?

Er stapfte noch einige Meter weiter und erreichte endlich die Stelle, an der Laika stand und nervös an etwas schnüffelte, was dort am Boden lag. Er leuchtete mit der Taschenlampe dorthin.

»Laika! Sitz!«, befahl er der Hündin und zog sie ein Stück zu sich heran. Was auch immer er zu finden erwartet hatte – das ganz bestimmt nicht.

1. KAPITELHannover

Ich weiß, dass die Kollegen mich für verrückt hielten, wenn sie wüssten, dass ich im Stillen mit den Opfern und dem Täter spreche. Doch nur so kann ich es fühlen und herausfinden, warum ihnen das angetan wurde.

SOPHIEKAISER

»Wer bist du?«, flüsterte sie, den Blick starr auf die Porträtfotos der sechs toten Jungen gerichtet, die sie in einer ordentlichen Reihe vor ihrer Couch auf dem Boden ausgelegt hatte. »Warum tust du das?«, wiederholte Sophie leise und legte den Kopf schräg.

Die Porträtfotos bildeten die obere Reihe, darunter befanden sich in einer ebenso akkurat angeordneten Reihe Aufnahmen derselben Kinder aus weiteren, unterschiedlichen Perspektiven, dazu Bilder von Beweisstücken, die an den jeweiligen Fundorten sichergestellt worden waren. Direkt neben Sophie auf der Couch lag die Deutschlandkarte, die Fundorte der Kinderleichen mit blauen Kreuzen markiert. Rote Kreuze zeigten die Fundorte anderer Jungenleichen an, deren Entdeckung bereits Jahrzehnte zurücklag. Eigentlich ergab es keinen Sinn, die Fälle miteinander in Verbindung zu bringen, waren doch fast dreißig Jahre zwischen den damaligen Funden und heute vergangen. Doch die Art, wie die Jungen abgelegt worden und bekleidet gewesen waren, war unverkennbar. Vor allem das Detail des Teddybären im Matrosenanzug führte Sophie zu der Überzeugung, dass die Fälle zusammenhingen. Doch warum hatte der Täter fast dreißig Jahre lang Pause gemacht? Warum? Oder hatte man weitere Taten übersehen, weil man von tragischen Unfällen ausgegangen war? Immer wieder kam es vor, dass Kinder sich verliefen und nicht mehr nach Hause zurückkehrten, und nicht immer lag ein Verbrechen vor.

Ihre Kollegen von der Operativen Fallanalyse gingen beim aktuellen Fall im Gegensatz zu ihr von einem Trittbrettfahrer aus. Sie dachte an die Polizeiarbeit vor dreißig Jahren zurück. Auch wenn sie damals erst ein Kleinkind, genauer gesagt, zwei Jahre alt gewesen war, wusste sie doch, dass sich die Herangehensweisen und Möglichkeiten stark verändert hatten. Die damaligen Fälle waren nie in der Art und Weise öffentlich gemacht worden, wie es heute der Fall wäre. Es war eine andere Zeit gewesen, längst nicht so medial. Was auch damit zusammenhing, dass die Fundorte der früheren Kinderleichen in der damaligen DDR lagen und die dortige Führung wenig Interesse daran hatte, eine Mordserie an kleinen Jungen publik zu machen, denn das hätte ihr womöglich eine gewisse Machtlosigkeit unterstellt. Aus diesem Grund war sorgfältig darauf geachtet worden, keine Details in den Zeitungen zu veröffentlichen, doch Sophie hatte Akteneinsicht, und die Art und Weise, wie bei den aktuellen Verbrechen vorgegangen worden war, zeigte in ihren Augen genau dieselbe Handschrift wie bei den damaligen Fällen. Entweder handelte es sich um ein- und denselben Täter oder um jemanden, der den von damals bestens kannte und dieselben Fantasien und Motive hatte, das stand für sie fest. Ein einfacher Nachahmer wäre mit den wenigen Informationen, die der Öffentlichkeit damals zugänglich waren, nicht in der Lage, derart genau zu kopieren.

Sophie stand von der Couch auf, bahnte sich einen Weg zwischen den Fotos hindurch zur Küchenzeile, öffnete den Kühlschrank und nahm eine der Wasserflaschen und einen Proteinriegel heraus. Sie hätte der Einladung ihrer Eltern folgen und heute Abend zu ihnen zum Essen gehen können. Doch Sophie fand es ausreichend, die beiden morgen, am ersten Weihnachtstag, zu besuchen. Ihr Chef hatte ihr, genau wie dem Rest der Sonderkommission, über die Weihnachtstage frei gegeben – vorausgesetzt, es kam nichts Unerwartetes, sprich: ein weiterer Vorfall, der die Sonderkommission beschäftigen würde, dazwischen. Der Kriminalhauptkommissar hatte deutlich gemacht, niemanden während dieser Zeit in der Dienststelle sehen zu wollen, da sich in den vergangenen Monaten die Überstunden bei allen ins Grenzenlose angehäuft hatten. Sophie war es einerlei. Natürlich wusste sie, dass es nicht zulässig war, Kopien der Beweisfotos in ihrer Wohnung aufzubewahren, doch sie war eben kein Mensch, der nur Dienst nach Vorschrift tat. Arbeitszeiten waren ihr egal. Für sie zählten allein Antworten. Antworten auf die Fragen, was genau passiert war und welche Bedürfnisse der Täter bei seinen Verbrechen realisiert hatte. Aber da andere, vor allem ihr Vorgesetzter, wenn irgend möglich auf die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeiten Wert legten, war sie dazu übergegangen, die ohnehin elektronisch erfassten Unterlagen auszudrucken und mitzunehmen. So konnte sie in Ruhe nachdenken.

Sie aß den Proteinriegel, faltete die Verpackung fein säuberlich zusammen und warf sie in den Müll. Anschließend wusch sie sich die Finger, kehrte zur Couch zurück und schlüpfte unter die bereitliegende Wolldecke, dann öffnete sie das Wasser und trank in kleinen Schlucken. Währenddessen blickte sie weiter auf die Fotos, drehte dann den Verschluss wieder zu und stellte die Flasche neben sich.

»Was willst du mir sagen?«, flüsterte sie konzentriert vor sich hin. »Was ist dir wichtig? Was sind deine Bedürfnisse?« Sie beugte sich weiter vor. Die Jungen auf den Fotos waren im Alter von etwa sechs bis neun Jahren und hätten allesamt Brüder sein können, so sehr glichen sie einander. Sie trugen sich ähnelnde, jedoch unterschiedliche Schlafanzüge, waren allesamt barfuß, hatten die Augen geschlossen, als würden sie schlafen, und hielten einen Teddybären im Matrosenanzug im Arm. Vier von ihnen waren auf Waldlichtungen abgelegt worden, zwei in Feldern. Alle waren dort erfroren. Die Herkunftsfeststellung der Schlafanzüge hatte sich in den vergangenen Monaten als Sackgasse entpuppt. Alle stammten aus Massenproduktionen und konnten in etlichen Warenhäusern in ganz Deutschland gekauft werden.

Sophie drehte den Kopf und versuchte, die Verspannung in ihrem Nacken zu lösen. Kurz schloss sie die Augen, öffnete sie dann wieder und blickte erneut auf die Fotos.

»Du wolltest ihnen nichts tun, nicht wahr?«, murmelte sie. »Nein, du wolltest ihnen nie wehtun. Aber dir musste klar sein, dass sie erfrieren. Du hast sie abgelegt, im Schlafanzug. Hast sie zur Ruhe gebettet und ihnen ihre Teddys in den Arm gelegt. Du hast ihnen keinen Gutenachtkuss gegeben, sonst wäre dein Speichel auf ihrer Stirn gewesen. Wolltest du keine Spuren hinterlassen? Hast du darüber nachgedacht?« Wieder legte sie den Kopf schräg. »Du wolltest nicht, dass sie leiden, deshalb hast du ihnen Beruhigungsmittel gegeben. Sie waren benommen, sie …« Sophie stockte, bewegte den Oberkörper wie zu einer Melodie, die nur sie hören konnte, denn in ihrer kleinen Wohnung war es vollkommen still.

»Wolltest du das, was du getan hast, wiedergutmachen? Was hast du getan? Hast du dich an ihnen vergangen? Tragen sie deshalb die Schlafanzüge? Weil sie nicht nackt und würdelos sein sollten? Weshalb hast du sie in der Kälte ausgesetzt?« Wieder drehte sie ihren Hals. Ihre Halswirbel knackten. »Wie lange waren die Jungen bei dir?«, flüsterte sie. »Trugen sie deshalb Schlafanzüge, weil sie bei dir übernachten sollten? Du hattest Schlafanzüge für sie da und sie liebevoll zur letzten Ruhe gebettet, doch das haben sie gar nicht mehr mitbekommen, nicht wahr? Hast du bei ihnen gesessen, als sie so dalagen? Hast du gewartet? Oder bist du gleich wieder gegangen? Du hast einsame Orte gewählt, doch wie konntest du sicher sein, dass niemand sie rechtzeitig finden würde? Sie haben noch gelebt, als du sie abgelegt hast. Oder waren sie schon tot? Es dauerte, bis sie ihren letzten Atemzug taten. Hattest du keine Angst, dass sie aufwachen und dich verraten könnten?«

Sophie ließ ihre eigenen Worte wirken, dann schüttelte sie den Kopf.

»Nein, es war Nacht. Niemand würde um diese Zeit einen Spaziergang machen. Du hattest alle Zeit der Welt.« Sie betrachtete die Fotos mit den Fußspuren, die an jedem der Fundorte gesichert worden waren. Auf den Zufahrtswegen hatte man darüber hinaus Reifenspuren sichergestellt. Sie beugte sich hinunter und nahm eines der Fotos zur Hand, auf dem ein Reifenabdruck zu erkennen war. Die Reifen waren am Rand abgefahren, also vermutlich älter. Sie legte die Aufnahme wieder ab, um sich ganz und gar auf den Anblick der Jungen zu konzentrieren. Die Sachbeweise wie die Reifenabdrücke und die Fußspuren rund um die Fundorte waren das eine. Sie würden später helfen können, dem Täter die Morde nachzuweisen. Doch wenn sie ihm selbst nahekommen wollte, konnte dies nur über die Opfer und seine ausgelebten Bedürfnisse geschehen.

Sie schloss die Augen, konzentrierte sich. »Du magst blonde Jungen«, setzte sie wieder an. »Gefallen sie dir, weil du selbst ein blonder Junge warst? Oder wärst du gern einer gewesen? Hast du dich zu einem blonden Jungen hingezogen gefühlt? Wart ihr im gleichen Alter? Was gibt es dir, diese Jungen auszusetzen und zu wissen, dass sie im Schlaf sterben werden? Schreckst du davor zurück, sie aktiv zu töten, indem du sie beispielsweise erwürgst oder erstichst? Verabscheust du Gewalt oder genießt du es, Macht über die Kinder zu haben, zu entscheiden, wann sie ihr Leben aushauchen werden? Und warum legst du sie immer an anderen Orten ab?« Sophie machte die Augen wieder auf und betrachtete weiter die Fotos. »Nein«, erkannte sie dann. »Hier geht es nicht um Macht. Du hast dich nicht mächtig gefühlt, als du die Jungen abgelegt hast. Vielmehr war es ein Abschied, ein Bedauern, dich von ihnen zu trennen. Ihr Anblick hat nichts Würdeloses, alles ist friedlich. Sie sollen nicht tot sein, sie sollen nur schlafen, nicht wahr? Keine Gewalt, kein Schrecken. Sie haben ihren Teddy, und alles ist gut, wie es ist. Die Kinder bedeuten dir etwas. Doch weshalb hast du ihren Tod provoziert?« Sie nahm die Flasche und trank den letzten Schluck Wasser. »Nein, nicht die Kinder. Das, was sie darstellen, bedeutet dir etwas. Für was stehen die Jungen und ihre Fundsituationen?« Sophie zog die Decke ein wenig höher und lehnte sich ans Rückenpolster. Es war kalt geworden.

Erneut schloss sie die Augen, doch alles, was sie sah, waren die zarten Gesichter der toten Kinder. Nach einer Weile schienen sich die Teddys in ihren Armen zu bewegen. Einer der Jungen, der in dem gestreiften Schlafanzug, wurde vor Sophies geschlossenen Augen lebendig, öffnete die Lider und sah sie traurig an. Fast meinte sie, er wäre wütend auf sie, weil sie nicht in der Lage war zu erkennen, was mit ihm geschehen war. Weshalb hatte er sein Leben lassen müssen? Wer war er? Wie hatte er gelebt? War er beim Täter aufgewachsen oder von ihm entführt worden? Und wer waren die anderen Jungen? Weshalb gab es keine Vermisstenanzeigen, und warum fragten sich die Mütter der Kinder nicht, wo sie geblieben waren?

Ein Junge im gepunkteten Pyjama kam auf sie zu, setzte sich neben sie auf die Couch. Sie wollte ihm etwas von ihrer Decke abgeben, doch er schob sie zornig beiseite. Sophie wollte sich bei ihm entschuldigen, ihm erklären, weshalb es ihr bisher nicht möglich gewesen war, seine Eltern zu finden und aufzuklären, weshalb er auf diese Weise hatte sterben müssen. Sie reichte ihm die Hand, doch er schüttelte verärgert den Kopf. Anklagend blickte er auf die Fotos am Boden und dann wieder zu Sophie. Danach veränderte sich die Umgebung. Sie befand sich in einem Tunnel, den Jungen hielt sie an der Hand. Er zog sie weiter und weiter in Richtung Ausgang, dorthin, von wo das Licht kam. In der Ferne erkannte sie weitere Jungen, alle hielten Teddybären in den Händen, lachten und liefen immer weiter voraus. Der Junge im gepunkteten Pyjama ließ ihre Hand los. Sophie rannte schneller, versuchte, ihn einzuholen, doch der Abstand zu ihm und den anderen Jungen wurde immer größer. Sie schrie verzweifelt, die Kinder mögen auf sie warten. Eilig zog sie ihre Dienstwaffe, feuerte in die Luft, um die Kinder durch den Knall aufzuschrecken und zum Stehenbleiben zu bringen, aber sie liefen immer weiter und weiter und …

Das Klingeln ihres Handys ließ Sophie aufschrecken. Mit klopfendem Herzen griff sie danach und sah KHK Lutz Wehrmann auf dem Display aufleuchten.

»Sophie Kaiser«, meldete sie sich atemlos und noch immer völlig vom Traum benommen.

»Sophie, hier ist Lutz. Entschuldige die frühe Störung, aber es wurde wieder ein Junge gefunden.«

Sophie setzte sich auf. »Wirklich? Wo?«

»In der Hildesheimer Börde. Ich weiß, es ist Weihnachten, und du hast frei, trotzdem dachte ich, du würdest es wissen wollen, wenn …«

»Kannst du mir den Fundort schicken?«

»Sicher.«

»Gut. Ich mache mich gleich auf den Weg. Sag Brandner Bescheid, dass er auch kommen soll.«

»In Ordnung. Sonst noch jemand aus der Soko?«, fragte er nach. »Ich meine, willst du, dass ich noch jemanden schicke?«

»Nein. Nur Brandner. Moritz wird ohnehin kommen.«

»Ist gut.«

»Ich melde mich. Bis später«, sagte Sophie und drückte ihren Chef weg, ohne eine Antwort abzuwarten. Ihr Blick fiel auf das Foto mit dem Jungen im gepunkteten Pyjama, der in ihrem Traum lebendig geworden war. Dann blickte sie auf ihr Handy, wo gerade die Nachricht ihres Chefs mit dem Fundort einging. Von ihrer Wohnung aus waren es etwa fünfzig Minuten. Sophie tippte die Daten in ihren Routenplaner. Er berechnete dreiundvierzig Minuten für die Strecke, vermutlich wegen des geringen Verkehrsaufkommens an einem solchen Datum und noch dazu zu dieser frühen Uhrzeit. Wenn sie sich beeilte, könnte sie um sechs Uhr dreiundzwanzig dort sein.

Hildesheimer Börde

Die Federung ihres alten Golfs war wirklich nicht mehr die beste, und auf diesem trockenen, unebenen und teils gefrorenen Feldweg hatte sie das Gefühl, als setzte ihr Wagen in regelmäßigen Abständen in der Mitte auf. Es würde ihr gerade noch fehlen, dass womöglich der Auspuff abriss, deshalb ging sie vom Gas und fuhr etwas langsamer als zuvor. Zwar hasste sie es, hier langkriechen zu müssen, doch das war ihr immer noch lieber, als komplett mit dem Wagen liegen zu bleiben.

Rechts von ihr befanden sich Winterweizenfelder, zu ihrer Linken ein Wald. Wenn sie es von der Landstraße aus richtig gesehen hatte, verlief hinter dem Wäldchen ein Kanal. Ihr Blick fiel auf eine alte Hütte, die einst in einem leuchtenden Hellblau gestrichen gewesen war. Die weiß umrahmten Fenster sahen hübsch aus, allerdings wirkte die Farbe auch hier verwittert, als würde die Hütte schon lange nicht mehr benutzt. Sophie fragte sich, weshalb hier überhaupt, irgendwo im Nirgendwo, eine solche Hütte stand. Langsam fuhr sie daran vorbei und sah, dass die Tür trotz des morschen Zustands mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Ginge es bei diesem Fall um eine Entführung, und sie wären auf der Suche nach dem Opfer, wäre eine solche Hütte das Erste, wo sie nachsehen würde. Sie blickte wieder auf den Weg vor sich, denn traurigerweise galt es diesmal nicht, das Opfer zu retten, dafür war es zu spät. Ohne die baufällige Bretterbude weiter zu beachten, folgte sie dem Feldweg. Sie wusste genau, welcher Anblick sich ihr gleich bieten würde. So früh am Morgen und nur mit einem Proteinriegel im Magen, wurde ihr schon bei der Vorstellung übel, nicht zuletzt deshalb, weil sie noch immer an den Jungen im gepunkteten Pyjama denken musste, der sie im Traum so vorwurfsvoll angesehen hatte. Es wäre klug gewesen, zumindest einen weiteren Proteinriegel einzustecken, bevor sie sich auf den Weg hierher gemacht hatte, denn so bald würde sie an diesem Tag sicher nichts zu essen bekommen. Das kannte sie von früheren Einsätzen zur Genüge. Doch daran hatte sie vorhin einfach nicht gedacht, war zu sehr mit dem Schicksal des gerade aufgefundenen Jungen und den Details beschäftigt gewesen, die sie am Fundort erwarten würden.

Sie schob den Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag. Vielleicht gab es nun endlich eine neue Spur. Denn obwohl sie und ihre Kollegen alles taten, um endlich Licht ins Dunkel zu bringen, und Sophie kaum mehr an etwas anderes denken konnte als an die toten Jungen, kam die Sonderkommission nicht einen einzigen Schritt voran. Dabei war sie fest davon überzeugt gewesen, während ihrer Ausbildung zur Fallanalytikerin beim Bundeskriminalamt, vor allem aber bei all den Weiterbildungen, die sie selbst angestoßen hatte, so viel gelernt zu haben, dass sie in der Lage wäre, einen Täter und dessen Entscheidungen verstehen zu können, sobald sie sich lange genug mit den Spuren am Tatort und mit den Opfern beschäftigt hatte. Tatsächlich hatte sie auch jetzt eine gewisse Vorstellung, mit wem oder mit welchen Motiven sie es zu tun hatte, dennoch hatten ihr weder die gesammelten Fakten noch das von ihr und ihren Kollegen erstellte Profil etwas gebracht. So schrecklich es auch war – Sophie verspürte beinahe Erleichterung darüber, dass es ein weiteres Opfer gab, verband sie damit doch die Hoffnung auf weitere Spuren.

Im Gegensatz zu ihren Kollegen ging Sophie von einem Einzeltäter aus – trotz oder gerade wegen der Parallelen zu den früheren Opfern in der DDR. Die Trittbrettfahrer-Theorie wollte ihr einfach nicht einleuchten. Die Kollegen gingen außerdem von einem weitaus älteren Täter aus, einem Mann von mindestens sechzig, wohingegen sie den Täter auf etwa fünfundvierzig, allerhöchstens fünfzig schätzte. Aber sie verstand, dass die Kollegen ihre Beurteilung schon deshalb kritisch sahen, konnte doch ein Mann dieses Alters nur schwerlich mit den früheren Taten in Zusammenhang stehen. Einig waren sie sich darüber, dass der Täter reiseaktiv war, möglicherweise berufsbedingt, und sich stets nur Tage oder wenige Wochen an den Tat- beziehungsweise Ablageorten aufhielt. Wie und wo er seine Opfer fand und mit diesen in Kontakt trat, darüber gab es unterschiedliche Überlegungen, die jedoch allesamt nicht mehr als Spekulationen waren.

Sophies Einschätzung nach hatten sie es bei den aktuellen Fällen mit einem pädophil veranlagten Täter mit einer Präferenz für Jungen im Alter von fünf bis neun Jahren zu tun. Er war vermutlich alleinstehend, da er die Opfer allem Anschein nach länger in seiner Gewalt behielt, außerdem war er offensichtlich kommunikativ und dadurch in der Lage, in Kontakt mit den Jungen zu kommen und womöglich ein fatales Vertrauensverhältnis aufzubauen. Diesbezüglich stimmte sie mit ihren beiden Kollegen von der Operativen Fallanalyse überein, doch eben nicht in allen Punkten. Sie wusste nicht, wie viel Zeit ihr noch blieb, etwas Handfestes zu liefern, damit ihr Chef, der bisher große Stücke auf sie gehalten hatte, nicht das Vertrauen in sie verlor und sie mit einem weniger bedeutsamen Fall beauftragte. Sie musste sich nichts vormachen: Scheffler und Funke, besagte Kollegen von der Operativen Fallanalyse, waren weit erfahrener als sie, und sie waren Männer, was, auch wenn sie es in der heutigen Zeit kaum glauben konnte, im Polizeidienst offenbar noch immer eine Rolle spielte. Nicht zuletzt deshalb empfand Sophie es im Hinblick auf ihren Beruf sogar als eine glückliche Fügung, dass man bei ihr schon im Kindesalter eine abgeschwächte Form des Asperger-Syndroms diagnostiziert hatte, was dazu beitragen mochte, dass sie kein besonders emotionaler Mensch war. Sie ging die Dinge anders an, logischer, wobei sie ihr Frausein nicht verbergen konnte – und wollte.

Sie hatte ihre männlichen Kollegen des Öfteren darüber lästern hören, dass sie einige der weiblichen Polizistinnen für zu emotional hielten, um objektiv einen Fall bearbeiten zu können. Sophie empfand dies als ausgemachten Unsinn, doch sie wäre nicht so weit gegangen, ihre männlichen Kollegen darüber zu belehren. Einen Fall aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, war ihr wichtig, zumal dies als eine der Grundlagen der Operativen Fallanalyse galt. Sie verglich diese Vorgehensweise mit dem Blick auf eine plakatierte Litfaßsäule, auf die man aus unterschiedlichen Richtungen schaute: Aus Einzelbildern, die der jeweilige Betrachter sah, ergab sich eine Gesamtschau der auf den Plakaten gezeigten Informationen – durchaus vergleichbar mit den Informationen an einem Tatort.

Sollten die Kollegen doch denken und reden, was sie wollten. Über sie selbst, das wusste sie, sprachen sie nicht so, vielmehr schlugen die Lästereien hier ins komplette Gegenteil um. Sophie stand in dem Ruf, kalt und gefühllos zu sein, einfach weil sie die Dinge vor allem analytisch anging. Dass sie jedoch, auch wenn sie nach außen hin anders wirkte, mitunter ganz besondere Empfindungen hatte und ein wahrhaft außergewöhnliches Maß an Feinfühligkeit an den Tag legen konnte, obwohl sie oft nicht so reagierte, wie die anderen es erwarteten, ahnten die Kollegen nicht. Manche hatten ihr hinter ihrem Rücken den Spitznamen »RoboCop« in Anlehnung an einen Film aus den Achtzigern gegeben, bei dem die Hauptfigur halb Mensch und halb Roboter war. Als Sophie dies mitbekommen hatte, hatte sie nur mit den Schultern gezuckt und sich wieder dem Fall gewidmet. Was hätte sie auch dazu sagen sollen? Doch tatsächlich hatte sie sich verletzt gefühlt. Was sie sich jedoch niemals hätte anmerken lassen. Sie wusste, dass die Ergebnisse, die sie lieferte, für sich sprachen und sie als gute Kriminalistin galt, etwas, was ihr überaus wichtig war. Ihr Chef, Kriminalhauptkommissar Lutz Wehrmann, hielt große Stücke auf sie und die Art und Weise, wie sie an die Dinge heranging und welche Ergebnisse sie dadurch bei der Fallanalyse erzielte. Doch im Fall der getöteten Jungen hatte sie der Soko bislang nicht helfen können.

Sie fuhr weiter und konnte schon aus der Ferne das rot-weiße Polizeiband erkennen, mit dem der Tatort abgesperrt war. Die Autos der Kollegen und der weiße Kleintransporter der Spurensicherung standen wie an einer Schnur aufgereiht auf dem Feldweg. Sophie parkte ihren Golf ganz hinten, stieg aus und zog sich die Einweghandschuhe über. Dann ging sie an den aufgereihten Autos entlang, um zu sehen, ob sich der schwarze Kastenwagen von Marcus Brandner darunter befand. Dies war nicht der Fall, was Sophie bedauerte. Marcus Brandner von der Spurensicherung war alles andere als bei den Kollegen beliebt, doch Sophie konnte sich keinen gründlicheren Experten vorstellen als ihn. Sie war froh, dass er Teil der insgesamt fünfundzwanzig Kolleginnen und Kollegen umfassenden Soko »Sandmann« war. Dass viele in der Sonderkommission Brandner nicht leiden konnten, hatte nichts mit seinen Fähigkeiten im Bereich der Spurensicherung zu tun, sondern mit ihm selbst und seinen oft mangelnden Umgangsformen. Nichts brachte ihn mehr auf die Palme, als bei der Arbeit gestört zu werden. Wenn er sich auf etwas konzentrierte, durfte man sich in seiner Nähe nicht einmal räuspern, wollte man nicht riskieren, dass er aus der Haut fuhr. Vollends die Fassung verlor er jedoch, wenn seiner Auffassung nach an einem Tat- oder Fundort schlampig mit Spuren umgegangen wurde und so womöglich Beweise durch Unachtsamkeit verloren gingen. Sophie selbst hatte schon erlebt, dass Marcus ausgeflippt war und einen Kollegen sogar am Kragen gepackt hatte, weil dieser sich nicht augenblicklich zurückzog, als Brandner ihn darauf ansprach und zurechtwies.

»Morgen«, grüßte sie die Kollegen, die außerhalb des abgesperrten Bereichs standen und sich unterhielten. Es war eigenartig, empfand sie die Stimmung doch als nicht angemessen für einen Ort, an dem man gerade eine Kinderleiche entdeckt hatte. Sonst herrschte an solchen Fundorten stets eine wesentlich gedrücktere Stimmung. Allein der Anblick eines toten Kindes verschlug den meisten immer wieder die Sprache. Heute Morgen aber war es offenbar anders. Hatten sich die Kolleginnen und Kollegen inzwischen wirklich an den Anblick der toten Jungen gewöhnt?

Sophie zumindest spürte bei jedem Schritt, den sie näher kam, die Anspannung in sich wachsen. Sie bückte sich unter dem rot-weißen Flatterband hindurch und trat an die Stelle heran. Fünf männliche Kollegen, von denen, soweit Sophie es erkennen konnte, keiner zur Soko Sandmann gehörte, standen mit dem Rücken zu ihr und blickten offenbar auf zwei Beamte von der Spurensicherung, die in ihren weißen Overalls am Boden hockten. Sophie konnte nur erahnen, was Marcus Brandner sagen oder besser, wie sehr dieser ausflippen würde, wenn er sah, wie dicht die Kollegen an den Fundort herangetreten waren.

»Morgen«, sagte sie noch einmal, worauf die Kollegen sich umdrehten.

»Sophie Kaiser, Kripo Hannover«, grüßte sie und verzichtete darauf, ihren Dienstausweis hervorzuholen. Noch immer konnte sie keinen Blick auf die Kinderleiche werfen.

»Du bist die Kollegin von der Soko, richtig?«, fragte einer der Männer, wandte sich ihr zu und streckte ihr die Hand entgegen. »Volker Klimmek, Kripo Hildesheim.«

»Freut mich«, sagte Sophie, sah auf die ihr entgegengestreckte Hand und schüttelte diese. Im Gegensatz zu Marcus Brandner von der Spurensicherung, der einen Handschlag kategorisch ablehnte, weil ihn allein die Vorstellung abschreckte, wie viele Viren und Bakterien dabei übertragen wurden, zwang Sophie sich zu diesem gesellschaftlichen Ritual. Wirklich verstanden hatte sie diese Art des Sozialverhaltens tatsächlich nie, aber das wollte sie ihr jeweiliges Gegenüber keinesfalls merken lassen.

»Marcus Brandner von der Spurensicherung müsste ebenfalls jeden Moment eintreffen. Es wäre besser, ihn das hier machen zu lassen«, stellte sie fest.

»Wieso? Glaubt ihr, wir haben keine Ahnung, was wir hier tun?«, fragte der neben Klimmek stehende Beamte gereizt, ohne sich Sophie vorzustellen.

»Wir sind jetzt seit Monaten dran und wissen, wie der Täter vorgeht und wonach wir zu suchen haben«, erklärte sie, wohl wissend, dass es vermutlich nichts bringen würde. Sie hatte dieses Verhalten schon oft genug erlebt. Wann immer die Soko zu einem Fundort gerufen wurde, fühlten sich die örtlichen Kollegen offenbar genötigt zu beweisen, dass sie den Fall selbst am besten einschätzen konnten. Sophie war es leid, sich rechtfertigen und immer wieder erklären zu müssen, dass es hier weder um persönliche Befindlichkeiten noch darum ging, wer am Ende das Lob für eine mögliche Verhaftung einfordern durfte. Dabei verstand sie die Motivation und das Karrieredenken, die hinter diesem Verhalten steckten. Jeder wollte sich mit einem Mörder, wenn nicht gar Serienmörder, schmücken. Sie selbst dagegen wollte nur eines: den Kindermörder endlich fassen. Doch weder sie noch ihre Kollegen waren bisher wirklich vorangekommen, und dass nun ausgerechnet hier ein bisher nicht involvierter Ermittler etwas finden würde, was den entscheidenden Durchbruch in dem Fall brachte, bezweifelte Sophie. Im Gegenteil: Sie befürchtete, dass wichtige Spuren vernichtet wurden, wenn nicht Marcus Brandner und sein Team sich der Sache annahmen. Doch vermutlich war es für diese Bedenken bereits zu spät.

»Na, viel scheint ihr bisher ja nicht erreicht zu haben«, gab der Kollege, der sich ihr nicht vorgestellt hatte, zurück. »Der Kerl macht schließlich fröhlich weiter.«

Sophie lag eine Erwiderung auf den Lippen, doch sie schluckte sie herunter. Es brachte einfach nichts.

»Darf ich mal«, sagte sie stattdessen und bedeutete den Kollegen mit einer Handbewegung, ein Stück beiseitezutreten.

Sie folgten der Aufforderung. Sophie machte einen Schritt nach vorn. Dann blickte sie die beiden überrascht an.

»Wo ist die Leiche?«

»Es gibt keine«, antwortete Volker Klimmek. »Das Kind lebt noch.«

»Was?« Sophies Pulsschlag beschleunigte sich. »Es lebt?«, wiederholte sie ungläubig.

Klimmek nickte. »Der Bauer, dem das Feld gehört, hat es heute in der Früh gefunden. Zuerst dachte er, der Junge sei tot, doch als er merkte, dass er noch atmet, hat er ihn geschnappt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Klinik hat uns informiert, und wir haben den Fundort gesichert.«

Sophies Gedanken überschlugen sich. Das Kind hatte also überlebt. Sie könnten es befragen. Endlich! Endlich eine Spur.

»Aber sind wir sicher, dass es unser Mann ist?«, fragte sie nun an Klimmek gewandt. »Wie war die Auffindesituation? War das Kind bekleidet? Und hatte es etwas bei sich, als es gefunden wurde?«

Der Angesprochene nickte. »Einen Teddybären in einem Matrosenanzug.«

»Wo ist der Junge jetzt? In welchem Krankenhaus?« Sie hörte selbst, wie drängend ihre Stimme klang, spürte die Nervosität, die in ihr aufstieg.

»In der Börde-Klinik. Kennst du dich hier aus?«

»Nein, aber die werde ich schon finden.« Sie zog ihr Handy aus der Tasche, um die Route herauszusuchen.

»Ich komme mit«, bot Volker an.

Sophie überlegte kurz, dann nickte sie. »Ist gut. Danke.« Sie ging zurück zu ihrem Auto, und Klimmek folgte ihr. In diesem Moment sah sie Marcus Brandners Kastenwagen in den Feldweg einbiegen. Am liebsten wäre sie nicht dabei gewesen, wenn er die Kollegen von der Spurensicherung und die Beamten aus Hildesheim zusammenschrie, doch noch vor ihm wegzufahren, würde auch nicht hilfreich sein. Also blieb sie stehen und wartete, bis Brandners Assistent hinter ihrem Golf anhielt. Brandner fuhr niemals selbst und ließ lieber Stephan Moritz ans Steuer, obwohl er einen Führerschein besaß. Sophie hatte einmal mitbekommen, dass ein Kollege der Soko den Spurenexperten mal nach dem Grund dafür gefragt hatte, weshalb er nie selbst fahre. Brandner hatte erklärt, er wäre in Gedanken stets bei den Tat- und Fundorten, weshalb er bezweifelte, unfallfrei von einem Ort zum anderen zu gelangen. Über diese Aussage hatte Sophie eine Weile nachdenken müssen. Es ging ihr ganz ähnlich, doch deshalb hätte sie sich trotzdem niemals von jemandem fahren lassen, denn das hätte bedeutet, die Kontrolle abzugeben.

»Was ist denn das für ein verdammter Mist?«, schnauzte Brandner sofort, als er aus dem Auto stieg. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, Sophie zu begrüßen. »Wie viele Leute wollen sich das Ganze denn noch angucken?«, fuhr er schimpfend fort. »Wozu überhaupt die Absperrung, wenn die Spuren trotzdem zertrampelt werden?« Er deutete mit dem Arm in Richtung Fundort. Einige der dort stehenden Kollegen drehten sich zu ihnen um. Obwohl Brandner ein eher kleiner, schlanker Mann war, schaffte er es, als Autorität aufzutreten. Energisch fuhr er sich über die Haare und richtete seine Brille mit den kreisrunden Gläsern.

»Morgen, Marcus, Morgen, Stephan«, begrüßte Sophie die beiden. »Wir haben eine Besonderheit«, kam sie sofort zur Sache. »Der Junge hat überlebt. Ich mache mich direkt auf den Weg ins Krankenhaus.«

»Er lebt?«, fragte Brandner und ließ unruhig den Blick schweifen, ganz so, als müsste er die Nachricht erst einmal einsortieren. »Aber ist es unser Mann?«

»Das Kind hatte einen Teddybären im Matrosenanzug im Arm«, gab nun Klimmek Auskunft.

Brandner sah erneut zum Fundort, schien abzuwägen, was zu tun war.

»Wir fahren mit zum Krankenhaus«, entschied er dann und machte sofort kehrt, um wieder ins Auto zu steigen. »Vermutlich haben wir weit bessere Chancen, am Körper des Kindes Spuren zu finden als hier auf diesem Rummelplatz«, fügte er noch hinzu, bevor er die Tür hinter sich zuknallte.

»In Ordnung. Fahrt hinter uns her«, sagte Sophie zu Stephan, dann ging sie mit Volker Klimmek zu ihrem Wagen und ließ den Motor an.

Die Landstraße war leer, bis auf ein einziges Auto, das aus Richtung Hildesheim kam. Der Fahrer des dunkelblauen Mercedes Kombi fuhr in nicht allzu hohem Tempo an der Einbiegung zum Feldweg vorbei. Bestimmt war er neugierig, was die aufgereihten Polizeiwagen zu bedeuten hatten.

»Fahr weiter! Hier gibt’s nichts zu sehen!«, schimpfte Sophie, wohl wissend, dass der Fahrer sie nicht hören konnte. Doch sie konnte Gaffer nun mal nicht ausstehen, die sich am Leid anderer Menschen ergötzten, nur um etwas zu erzählen zu haben. Als der Mercedes an ihr vorbei war, bog sie auf die Landstraße ein und ließ sich von Volker in Richtung Hildesheim lotsen, während sie immer wieder in den Rückspiegel sah, um sich zu vergewissern, dass Brandner und Moritz auch wirklich hinter ihnen waren.

»Wie lange bist du schon an dem Fall dran?«, fragte Volker.

»Erst seit knapp vier Monaten. Mein Chef hat mich dazugeholt, weil er einen frischen Blick auf die Sache werfen wollte.« Sie sah kurz zu ihm hinüber. »Ich habe mich beim BKA zur Fallanalytikerin ausbilden lassen.«

Volker ließ einen kurzen Pfiff. »Aha, eine Profilerin, wie der Volksmund so schön sagt, ja?«

»Ja, genau. Eine Profilerin«, wiederholte sie und sah ihn an. Ihr war nicht entgangen, dass er soeben fast unmerklich das Gesicht verzogen hatte.

»Du hältst nicht viel von der Fallanalyse, oder?«, fragte sie daher.

»Dass ich nichts davon halte, wäre zu viel gesagt«, erklärte Volker. »Aber für mich ist die klassische Ermittlerarbeit nach wie vor die beste Methode, Täter zu überführen. Sorry, ich bin nur ehrlich.«

»Kein Problem, ich schätze Ehrlichkeit«, sagte Sophie. »Ich behaupte auch nicht, dass die Fallanalyse die Ermittlungsarbeit ersetzen könnte; sie ergänzt diese, bringt neue Ermittlungsansätze hervor, beschreibt den Täter. Meiner Meinung nach ist es nur logisch, dass man den Täter verstehen muss, um daraus ableiten zu können, was er als Nächstes tun wird. In einem Fall wie diesem ist es lebenswichtig, dass es uns gelingt, ihm einen Schritt voraus zu sein.«

Volker antwortete nicht, zuckte nur die Schultern.

»Da vorn gleich links«, sagte er und deutete in die entsprechende Richtung.

Er lotste Sophie durch die gerade erst erwachende Stadt. Am ersten Weihnachtstag lagen die Menschen um diese Zeit zum Großteil noch in den Betten. Selbst an einem normalen Arbeitstag wäre zu dieser frühen Stunde noch wenig los, und an einem solchen Feiertag eben noch weniger. So hatte Sophie bis zum Krankenhaus fast durchgehend freie Fahrt, und der Blick in den Rückspiegel verriet ihr, dass Stephan und Marcus noch immer direkt hinter ihnen waren. Wenn sie sich nicht täuschte, dröhnte die Metal-Musik, die Brandner so gerne hörte, bis zu ihrem Auto.

»Es ist das erste Mal, dass ein Kind überlebt hat, richtig?«, nahm Volker das Gespräch wieder auf.

»Richtig«, bejahte Sophie. »Aber wohl nur durch Zufall, da es so schnell gefunden wurde. Dem Täter ist das wahrlich nicht zu verdanken.«

»Ich weiß nicht wirklich viel über die Fälle«, räumte Volker ein. »Im Grunde nur das, was die Medien berichtet haben. Kannst du mir ein wenig Einblick geben?«

»Sicher.« Sophie hielt den Blick starr auf die Straße gerichtet. »Bisher wurden insgesamt sechs Kinderleichen gefunden. Allesamt blonde Jungs im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Vier von ihnen wurden auf Waldlichtungen abgelegt, zwei in Feldern. Keine der Leichen wurde wirklich versteckt. Jeder der Jungen hielt einen Teddybären mit einem Matrosenanzug im Arm. Die Teddys wurden offenbar selbst gemacht, die Anzüge passend dazu genäht. Die Leichen wiesen keinerlei Verletzungen auf. Im Blut der Jungen wurden Benzodiazepine in geringen Mengen nachgewiesen. Den Opfern waren also Beruhigungsmittel verabreicht worden. Sie alle sind erfroren, das ist sicher, doch es ist nicht geklärt, weshalb die Kinder in der Position liegen blieben, in der sie abgelegt wurden, da die Menge an Benzodiazepinen nicht ausreichte, um sie völlig zu sedieren. Den Untersuchungen der Rechtsmediziner zufolge müssen die Jungen noch gelebt haben, als man sie zu den späteren Fundorten transportierte. Die Opfer wiesen keinerlei Spuren von Missbrauch auf, dennoch kann dieser, beispielsweise oral, nicht ausgeschlossen werden«, fasste Sophie zusammen.

»Puh«, machte Volker. »Ich habe einen siebenjährigen Sohn, auch blond. Wenn ich so was höre, kriege ich eine Gänsehaut.« Er wies mit der Hand nach rechts. »Da vorn an der Kreuzung musst du abbiegen.«

Sophie setzte den Blinker.

»Und was schließt ihr bisher daraus?«, fragte Volker weiter.

Sophie überlegte kurz. Sollte sie dem Kollegen ihre Vermutung mitteilen, dass die Fälle mit anderen, bereits drei Jahrzehnte zurückliegenden Morden in Zusammenhang standen? Das war etwas, was bisher nur intern kommuniziert worden war. Sie entschied sich dagegen.

»Dort vorn ist es«, sagte Volker nun und deutete auf das Klinikgebäude, das Sophie auch ohne seinen Hinweis bereits ausgemacht hatte.

Sie parkte direkt davor, auf dem markierten Seitenstreifen an der Zufahrt. Auch für den Kastenwagen der Spurensicherung würde hinter ihr noch genug Platz sein.

»Wir schließen daraus«, sagte sie, während sie den Motor abstellte, »dass wir den Kerl so bald wie möglich fassen müssen, bevor er sein nächstes Opfer findet«, womit sie einer ehrlichen Antwort auswich.

Sie stiegen aus und betraten, gefolgt von Stephan und Marcus, das Gebäude. Am Empfang blieb Sophie stehen und zeigte ihren Dienstausweis.

»Sophie Kaiser, Kriminalpolizei Hannover. Heute Morgen wurde ein unterkühlter Junge hier eingeliefert.«

»Dritter Stock, Intensivstation«, erwiderte die Schwester am Empfang eifrig und deutete mit dem Finger nach oben.

»Danke.« Sophie steckte ihren Dienstausweis wieder ein und ging voraus in Richtung Fahrstuhl.

»Wir sehen uns oben«, sagte Marcus Brandner und hielt auf das Treppenhaus zu, während Stephan und Volker sich zu Sophie gesellten.

»Wieso geht er zu Fuß?«, fragte Volker überrascht und reichte Stephan die Hand. »Volker Klimmek«, stellte er sich dann vor.

»Stephan Moritz, freut mich«, erwiderte Stephan und erklärte: »Marcus würde nie in einen Aufzug steigen. Und du brauchst auch nicht zu versuchen, ihm die Hand zu geben, wenn ihr euch bekannt macht. Er gibt niemandem die Hand. Unter keinen Umständen.«

»Und räuspere dich möglichst nicht, wenn er gerade spricht. Er bricht dann sofort ab«, fügte Sophie hinzu, als sich mit einem hellen Pling! der Aufzug ankündigte und die Tür aufging. Fast freute sie sich, dass Brandner ein so eigenwilliger Mensch war, denn dadurch bemerkten die meisten erst deutlich später, dass auch sie selbst immer wieder Schwierigkeiten im sozialen Umgang hatte.

»Scheint ja ein lustiger Zeitgenosse zu sein«, meinte Volker.

»In sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht ist er eine Katastrophe auf zwei Beinen«, meinte Stephan. »Doch er ist der fähigste Mann, den die Spurensicherung je hatte. Und das meine ich nicht nur auf Hannover bezogen, sondern auf ganz Deutschland, vielleicht sogar darüber hinaus. Auch wenn es nichts zu finden gibt, stößt Marcus auf etwas, das kannst du mir glauben.«

Sie fuhren hinauf in den dritten Stock, wo Marcus Brandner bereits vor dem Aufzug auf sie wartete.

Sophie warf einen Blick auf die Schilder und folgte dann dem Pfeil in Richtung Intensivstation. Sie spürte, wie ihr Herz anfing, heftig zu pochen. Gleich würde sie endlich etwas über den Kerl erfahren, der innerhalb der Soko nur »der Sandmann« genannt wurde, weshalb auch die Sonderkommission diesen Namen für sich gewählt hatte. Sophie wusste nicht, wer den Kindermörder so betitelt hatte, möglicherweise die Medien, gleich zu Beginn der Mordserie. Sie selbst fand diese Bezeichnung mehr als nur geschmacklos, ja sogar pietätlos, weshalb sie sich weigerte, sie zu übernehmen. Doch tatsächlich war wegen der Art, wie der Täter die Jungen ablegte, etwas dran an der Bezeichnung, wirkte es doch so, als würde er die Kinder geradezu fürsorglich zur Ruhe betten und ihnen zum Einschlafen auch noch den Teddybären in den Arm legen. Nur, dass die Kinder ihre Augen eben nie wieder öffneten.

Sie stieß die Glastür auf, betrat, gefolgt von den anderen, den Gang der Intensivstation und ging vor bis zum Schwesternzimmer, das jedoch leer war.

Sie warteten einen Moment, dann wurde eine Tür am Ende des Flurs geöffnet, und eine Krankenschwester trat heraus. Sophie eilte auf sie zu.

»Sophie Kaiser, Kripo Hannover«, stellte sie sich vor und streckte ihr ihren Dienstausweis entgegen. »Das sind meine Kollegen Brandner, Moritz und Klimmek. Heute Morgen wurde ein Junge bei Ihnen eingeliefert.«

Die Krankenschwester nickte. »Ich komme gerade von ihm. Ihre Kollegen, die den Jungen begleitet haben, sind gerade gegangen. Dr. Volkhardt ist jetzt bei ihm.«

»Ist er ansprechbar?«

»Nein«, gab die Krankenschwester zurück. »Auskünfte zum Zustand des Kindes kann Ihnen allerdings nur Dr. Volkhardt erteilen.«

»Gut. Dann holen Sie ihn bitte.«

Die Krankenschwester schüttelte den Kopf. »Sie müssen sich wohl einen Moment gedulden. Dr. Volkhardt wird herauskommen, sobald er fertig ist.«

»Nein«, widersprach Sophie direkt. »Wir müssen ihn sofort sprechen.«

Die Krankenschwester funkelte Sophie an. »Das Wohl unserer Patienten hat für uns oberste Priorität«, stellte sie ungehalten fest.

»Für uns ebenfalls«, bestätigte Sophie. »Trotzdem müssen wir darauf bestehen, unverzüglich mit dem Doktor zu reden.«

»Empörend, so was.« Die Krankenschwester machte kopfschüttelnd kehrt und verschwand durch die Tür, durch die sie gekommen war.

»Und schon wieder hast du dir neue Freunde gemacht«, bemerkte Stephan grinsend.

»Zum ersten Mal haben wir einen Zeugen«, verteidigte sich Sophie, obwohl sie am liebsten gar nichts dazu gesagt hätte. Doch sie spürte, dass ihr Herz wild klopfte bei dem Gedanken, dass sie womöglich gleich eine Täterbeschreibung bekommen würden oder zumindest irgendetwas, das sie weiterbringen könnte.

Ihr Handy klingelte. Auf dem Display leuchtete »KHK Lutz Wehrmann« auf. Sie nahm das Gespräch an.

»Lutz, der Junge lebt noch«, stieß sie etwas atemlos hervor. »Wir sind gerade im Krankenhaus. Ich rufe dich zurück.« Sophie drückte die rote Taste. Im selben Moment trat die Krankenschwester zusammen mit einem Mann auf den Gang.

»Guten Morgen«, sagte Sophie, ging auf die beiden zu und zog mit einer fließenden Bewegung ihren Dienstausweis erneut hervor. »Sophie Kaiser, Kripo Hannover, meine Kollegen Brandner, Moritz und Klimmek«, ratterte sie herunter.

»Dr. Volkhardt, guten Morgen«, stellte der Mediziner sich vor und reichte allen nacheinander die Hand. Als er Marcus Brandner die Rechte entgegenstreckte, nickte dieser knapp, worauf der Arzt die Hand zurückzog.

»Heute Morgen wurde ein Junge bei Ihnen eingeliefert, der auf einem Feld gefunden wurde. Was können Sie mir über ihn sagen?«, fragte Sophie.

»Folgen Sie mir«, forderte der Arzt die kleine Gruppe auf, machte kehrt und strebte auf die Tür zu, aus der er und die Krankenschwester zuvor gekommen waren. »Bitte desinfizieren Sie sich die Hände«, bat er dann und deutete auf den Spender, der rechts an der Seite direkt hinter der Tür angebracht war.

Anschließend führte er sie zu einem Fenster, das einen Blick in ein Zimmer erlaubte, in dem ein blonder Junge lag, angeschlossen an eine Beatmungsmaschine, die Arme voller Infusionsschläuche.

»Er dürfte zwischen sechs und acht Jahre alt sein, je nach Wachstum. Sein Körper ist extrem unterkühlt, deshalb wäre er besser in einem ECLS-Zentrum aufgehoben, doch er ist zu instabil, als dass wir ihn transportieren könnten.«

»In einem ECLS-Zentrum?«, wiederholte Klimmek.

»Extracorporeal Life Support«, erklärte Dr. Volkhardt. »Wir geben ihm derzeit warmen Sauerstoff und über einen Katheter auch warme Flüssigkeit. Wir müssen abwarten, ob der Körper darauf reagiert.«

»War er bei Bewusstsein, als er eingeliefert wurde?«, fragte Sophie. »Hat er etwas gesagt?«

»Weder noch. Und bei diesem Grad der Hypothermie ist das auch ausgeschlossen.«

»Gibt es irgendetwas, was Sie ihm geben können, um ihn aufzuwecken?«, drängte Sophie. »Wenigstens für einen Moment?«

»Haben Sie mir nicht zugehört, junge Frau?« Der Mediziner warf Sophie einen ernsten Blick zu. »Das Kind hat bisher weder das Bewusstsein erlangt, noch ist dies in Kürze zu erwarten. Und ganz sicher werde ich ihm keine Substanzen verabreichen, um eine Reaktion hervorzurufen, die ihn am Ende das Leben kosten könnte. Wir können derzeit nur abwarten und hoffen, dass er auf die zugeführte Wärme reagiert und sein Körper die Funktionen wieder aufnimmt. Doch ich will ganz ehrlich sein: Viel Hoffnung habe ich nicht.«

»Aber wir brauchen seine Aussage«, beharrte Sophie. Sie konnte am Gesicht des Arztes ablesen, was er dachte. Er hielt sie für herz- und rücksichtslos, doch das war ihr egal. »Verstehen Sie doch, es ist schon eine ganze Reihe von Kindern auf diese Art ums Leben gekommen, und der Junge dort ist unsere beste Chance, dem Täter endlich auf die Spur zu kommen.«

»Wo sind die Sachen, die er anhatte?«, fragte nun Brandner, statt eine Antwort des Arztes auf Sophies Argumente abzuwarten.

»Wir haben den Schlafanzug und die Unterwäsche, die der Junge trug, in eine Plastikhülle gepackt.«

»Und den Teddy?«

»Den hat er im Arm.«

»Wieso, um Himmels willen?«, schimpfte Brandner. »Der Teddybär ist ein Beweismittel, das nun vermutlich die DNA von Ihren Krankenschwestern und allen möglichen Leuten hier enthält.«

»Ich verbitte mir diesen Ton«, empörte sich der Arzt. »Es mag sein, dass es falsch war, dem Kind den Teddy beizulegen, doch auf dieser Station arbeiten immer noch Menschen, die der Anblick eines halb toten Kindes berührt.«

»Haben Sie ihn etwa auch gewaschen?«, fragte Marcus, nun mit hörbarer Verzweiflung in der Stimme.

»Wenn ein kleiner Junge hier eingeliefert wird, sehen wir einen Patienten und kein Beweismittel«, fuhr der Arzt fort, ohne auf Brandners Frage einzugehen. »Wir haben alles in unserer Macht Stehende für den Jungen getan.«

»Und damit vermutlich auch alles kontaminiert«, kommentierte der Spurensicherungsspezialist.

»Es mag herzlos auf Sie wirken«, sagte nun Sophie. »Doch wenn wir den Täter nicht stoppen, wird es noch weitere Opfer geben.«

Dr. Volkhardt rang sichtlich um Fassung. »Das verstehe ich«, räumte er ein. »Doch wenn ein Mensch, ganz gleich, ob Kind oder Erwachsener, hier eingeliefert wird, ist es unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um das Leben des Patienten zu retten.«

»Wir tun hier alle nur unser Bestes«, sagte Volker in beschwichtigendem Tonfall. »Könnten Sie uns die Sachen des Jungen aushändigen?«

»Selbstverständlich.«

»Ich muss außerdem seinen Körper untersuchen«, stellte Brandner fest. »Vielleicht gibt es noch Spuren, die nicht vernichtet wurden.«

»Das kann ich leider nicht zulassen.« Dr. Volkhardt schüttelte den Kopf. »Vielleicht morgen, sollten sich seine Vitalwerte bis dahin stabilisiert haben.«

»Unsinn! Je länger wir warten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nichts mehr finden«, widersprach Brandner heftig.

»Wir sind wirklich sehr vorsichtig, und es wäre gut, wenn eine Schwester während der Untersuchung dabei wäre«, schaltete sich nun Stephan ein, »nur um sicherzustellen, dass der Kleine keinen Schaden durch uns davonträgt.«

Dr. Volkhardt schien abzuwägen.

»Sie sagten ja selbst, dass er das Bewusstsein so schnell nicht wiedererlangen wird«, drängte Stephan. »Er wird also gar nichts von der Untersuchung bemerken.«

»Einverstanden«, stimmte der Arzt zögernd zu. »Aber nur Sie und nicht ein ganzes Team.«

»Danke.« Stephan nickte. »Ich hole gleich unsere Ausrüstung aus dem Auto, und dann werden Dr. Brandner und ich die Spurensicherung an dem Jungen vornehmen.«

»Wer hat ihn hergebracht?«, fragte Sophie und sah von Dr. Volkhardt zu ihrem Kollegen Klimmek.

»Der Bauer, dem das Feld gehört«, antwortete Volker statt des Arztes.

Sophie überlegte, dann reichte sie Dr. Volkhardt die Hand. »Haben Sie vielen Dank. Und bitte entschuldigen Sie meinen Ton. Wir sind wegen der Sache sehr angespannt.«

»Am Ende wollen wir wohl alle das Gleiche«, gab der Mediziner in verbindlichem Tonfall zurück und schüttelte ihre Rechte. Dann verabschiedeten sie sich, und nur Marcus Brandner blieb stehen, während Sophie, Volker und Stephan die Klinik verließen.

Bei den Autos angekommen, bat Sophie Stephan eindringlich, sie sofort anzurufen, sollte der Junge wider Erwarten das Bewusstsein erlangen. Dann teilte sie Volker mit, dass sie den Bauern sprechen wollte, der den Jungen gefunden hatte, sodass sie und Volker sich schließlich auch von Stephan verabschiedeten, der sich sogleich daran machte, die notwendige Ausrüstung aus dem Kastenwagen zu holen.

»Ist er noch bei euch im Präsidium, um seine Aussage zu machen?«, fragte Sophie, als sie mit Volker im Wagen saß und den Golf vom Krankenhausgelände lenkte.

»Ich frage kurz nach«, bot er an und rief sogleich bei seinen Kollegen an.

»Ja, ist er«, sagte er, als er das Gespräch beendet hatte, und deutete wieder auf die Straße. »Dort vorn links. Auf dem Weg zum Präsidium ist ein Bäcker, dort können wir uns etwas zu essen besorgen.«

»Ein Bäcker, der am ersten Weihnachtstag geöffnet hat?«, fragte Sophie.

»Verdammt.« Volker schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Ich hatte völlig vergessen, dass Weihnachten ist!«

Sophie zuckte die Schultern. »Dann fahren wir wohl doch direkt zum Präsidium«, stellte sie fest und war insgeheim froh, dass sie ihm nicht erklären musste, weshalb sie niemals ein belegtes Brötchen aus einer Bäckerei angerührt hätte.

2. KAPITELLübeck

Besser an einem Tatort sein, als Weihnachten allein verbringen zu müssen.

LEONHARDMICHELS

Als er auf das Reihenhaus zutrat, konnte Leonhard trotz der Dunkelheit zu dieser frühen Morgenstunde erkennen, dass der junge Kollege, der ihm entgegenkam, leichenblass war. Auf seinem Hemd waren deutliche Spuren von Erbrochenem zu sehen. Ganz offensichtlich war es ihm peinlich, da er nur rasch den Kopf hob und zur Begrüßung nickte. Ein paar Meter von der Eingangstür entfernt, passierte Leonhard die Stelle, wo sich der junge Polizist dem Anschein nach gerade übergeben hatte.