Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

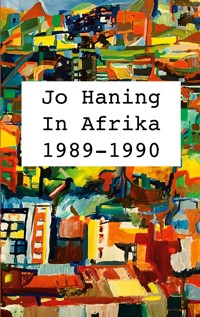

Johan träumt in den deutschen Wendejahren von einem aufregenden Job in der internationalen Zusammenarbeit - oder Entwicklungszusammenarbeit, wie es damals noch heißt. Mit viel Eigeninitiative schafft er sich die Voraussetzungen, um schließlich mit einem Stipendium ausgestattet nach Afrika zu reisen und dort mehrere Monate praktische Erfahrungen in der Projektarbeit zu sammeln. Erst einmal vor Ort, nutzt er die Gelegenheit zu ausgiebigen Reisen. Seine Erlebnisse übertreffen all seine Erwartungen. In Nairobi erlebt er den Tag der Wiedervereinigung. In seiner Begeisterung für seine Arbeit in Kenia erkennt er dessen Bedeutung für sein Leben erst Jahrzehnte später. Johans tagebuchartige Berichte aus Ghana und Ostafrika liefern Einblicke in zurückliegende Zeiten voller Zuversicht und Unvoreingenommenheit. Aus heutiger Sicht sind Reisen in abgelegene Regionen Afrikas in den Jahren 1989 und 1990 abenteuerlich: ohne erreichbar zu sein, ohne Zugang zu Infrastrukturen und Informationen, die wir im Jahr 2024 für unentbehrlich halten, um uns sicher durch unser Leben zu bewegen. Im Rückblick erkennt Johan die Zeichen, die bereits damals das Ende dieser Zeiten ankündigen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jo Haning

Jo ist seit Studienzeiten in der internationalen Zusammenarbeit tätig. Nach ersten Projekterfahrungen in Afrika erarbeitete er sich als Beigeordneter Sachverständiger in der Delegation der Europäischen Kommission in Litauen tiefe Einsichten in die Prozesse der EU-Erweiterung.

In der Folge setze er diese Kenntnisse als Freiberufler in zahlreichen Projekten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa ein. Später, nach dem Abschluss der EU-Erweiterungsrunden 2004 und 2007, weitete er seinen geografischen Aktionsradius auf den Südkaukasus und Zentralasien aus, es kamen Einsätze in Vietnam, China, Indien und der Mongolei hinzu.

In seinen 40er Jahren studierte er berufsbegleitend Journalismus und absolvierte Ausbildungen in den Bereichen Friedens- und Konfliktforschung sowie psychologische Beratung.

Als freiberuflicher Berater arbeitet Jo für verschiedene Auftraggeber, von denen die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die DW Akademie als Zentrum der Deutschen Welle (DW) für internationale Medienentwicklung aktuell die wichtigsten sind.

Wenn er nicht auf Reisen ist, lebt er in einem Ort in Brandenburg in der Nähe von Berlin.

Für C., H. und M.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Buch I

1 Anhwiam

2 Kumasi

3 Kpandu

4 Volta

5 Nalerigu

6 Accra

Buch II

7 Nairobi

8 Marsabit

9 Korr

10 Logologo

11 Ngurunit

12 Moyale

Buch III

13 Turkana

14 Sansibar

15 Kilimanjaro

16 Mombasa

Epilog

Vorwort

Die in diesen Reiseberichten beschriebenen Beobachtungen und Geschehnisse liegen mittlerweile eine geraume Zeit zurück. Seitdem hat sich viel verändert, was bei der Lektüre sicherlich deutlich wird. Einige der aufgeführten Institutionen existieren heute nicht mehr, oder zumindest nicht mehr in der damaligen Form. Die nachfolgenden Organisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit waren in den Jahren 1989 und 1990 für Johans Tätigkeiten in Afrika relevant:

Die Carl Duisberg Gesellschaft e.V. (CDG) war ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der internationalen beruflichen Bildung und Personalentwicklung mit Sitz Bonn. Die Gesellschaft kooperierte eng mit der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Die CDG wurde 2002 mit der Entwicklungshilfeorganisation DSE – Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung zur Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) zusammengelegt.

Die GTZ war seit 1975 weltweit auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Sie war ein privatwirtschaftliches Unternehmen im Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist die Vorgängerin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ.

Das ASA-Programm (ursprünglich für Arbeits- und Studien-Aufenthalte) ist ein gemeinnütziges und politisch unabhängiges entwicklungspolitisches Bildungs- und Praktikumsprogramm, das 1989/1990 von der Carl-Duisberg-Gesellschaft getragen wurde (seit 2012 in der Trägerschaft von Engagement Global gGmbH, im Auftrag des BMZ). Seit 2014 nennt sich ASA nur noch ASA-Programm als Eigenname und verwendet die ursprüngliche Erklärung als Arbeitsund Studien-Aufenthalte nicht mehr.

Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) war einer der führenden europäischen Personalentsendedienste. Er wurde 1963 gegründet. Er ist gemeinsam mit der GTZ und InWEnt zum 1. Januar 2011 in der GIZ aufgegangen.

Im Text gibt es zahlreiche Hinweise auf die Kosten für Unterkünfte, Transportmöglichkeiten und Essen. Aus Johans Aufzeichnungen kann man rekonstruieren, dass während seines Aufenthaltes in Ghana in den Sommermonaten des Jahres 1989 der Wechselkurs der D-Mark zum ghanaischen Cedi bei ungefähr 1 : 170 stand, also 1 DM circa 170 Cedis entsprachen. In Kenia im Jahr 1990 dürfte nach Kalkulationen anhand von Johans Notizen eine D-Mark ungefähr 15 Kenia-Schilling entsprochen haben. Zum Kurs des Tansania-Schillings zur D-Mark 1990 konnten keine Angaben mehr gefunden werden.

Prolog

Dritter Oktober 2023. Dreiunddreißig Jahre liegen zwischen dem heutigen Tag der Deutschen Einheit und dem einmaligen Ereignis, das sich so tief in Johans Gedächtnis eingebrannt hat. Dennoch scheint die Erinnerung mit der Zeit zu verblassen. Und ihm wird bewusst, dass sich seine Einschätzung der Tragweite dieses Ereignisses für seinen Lebensweg verändert hat. Damals hat er ihm keine übermäßige Bedeutung beigemessen, erst jetzt, im Rückblick, meint Johan, darin ein entscheidendes Datum in seinem Werdegang zu erkennen. Die deutsche Wiedervereinigung fiel einfach in eine Zeit, in der er mit sehr wichtigen Dingen, mit dem Verwirklichen seiner Träume beschäftigt war.

In den Monaten vom Sommer 1989 bis zum Ende des Herbstes 1990 will es der Zufall, dass zwei voneinander völlig losgelöste – und gesamtgesellschaftlich gesehen sehr ungleichgewichtige – Entwicklungen in ihrem jeweiligen, vom anderen gänzlich unbeeinflussten Kurs den Verlauf von Johans Leben etwas aus der geplanten Bahn bringen. Nur ein ganz klein wenig, die neue Route läuft seitdem in einer nur geringfügig von der ursprünglichen Linie abweichenden Geraden, sodass er erst jetzt bemerkt, dass er sich stetig von seinen Träumen und daraus entsprungenen Plänen entfernt hat. Und alle Korrekturen ergaben Kursanpassungen, die zwar im besten Fall eine Annäherung an die ursprüngliche Spur brachten, aber nicht ausreichten, wieder auf den damals erträumten und schon in Ansätzen sichtbaren Weg zu gelangen.

Es ist heiß am dritten Oktober 1990 in Nairobi. Das Leben auf den Straßen in den Vierteln rund um die River Road lässt keine Rückschlüsse darauf zu, was hier, am Standort zweier deutscher Botschaften in Kenia, am Abend stattfinden wird. Das heißt, eigentlich findet das Ereignis weit weg von hier, ungefähr 6.353 Kilometer in nördlicher Richtung, statt. Aber es wird auch hier gefeiert. Johan ist in Nairobi und freut sich auf das Fest. Er realisiert, dass es in diesem Jahr schon so viele Anlässe gegeben hat, auf die er sich freuen konnte, aufregende Zeiten liegen hinter ihm. Und was sich am Horizont abzeichnet, klingt verheißungsvoll, spannend. Die nahe Zukunft wird ihm einige Entscheidungen abverlangen, das ist ihm klar. Grundsatzentscheidungen, die sein weiteres Leben bestimmen werden. Und dieser Abend wird ihn bei der ein oder anderen Richtungswahl stark beeinflussen. Aber das ahnt er noch nicht. Und er wird erst Jahrzehnte später darüber nachdenken.

Ein paar Wochen zuvor hat ihn die Nachricht in Marsabit erreicht, einer abgelegenen Provinzhauptstadt im Norden Kenias, die im Sommer 1990 gut zwei Tagesreisen mit dem Auto von Nairobi entfernt lag. Sie liegt natürlich weiterhin in gleicher Entfernung zu Nairobi, doch Dank der nun ausgebauten A2, einem Teil des Trans East Africa Highway, lässt sich die Strecke von 550 Kilometern heute in etwa acht Stunden bewältigen. Damals ist die Verbindung nur bis Isiolo gut ausgebaut. Wenn man den seinerzeit noch schneebedeckten Mount Kenia nördlich umfahren hat, geht es über Sandpisten mit Waschbrettoberflächen durch Halbwüsten und Wüsten. Im Jahr 1990 sind die Kommunikationsmöglichkeiten in ländlichen, abgelegenen Regionen wie Marsabit deutlich begrenzter. Die technische Infrastruktur ist weit entfernt von dem, was man heute kennt und erwartet. Telefonverbindungen, insbesondere internationale, sind unzuverlässig und teuer. In Marsabit ist der Zugang zu Telefonleitungen sehr beschränkt, mit nur wenigen öffentlichen Telefonen im General Post Office. Lange Wartezeiten und schlechte Verbindungsqualität sind keine Seltenheit. So ist der Briefversand die Hauptform internationaler Kommunikation. Allerdings dauert die Zustellung nach Marsabit oft Wochen oder gar Monate, ebenso in die andere Richtung. Telex- oder Faxgeräte für die Übermittlung wichtiger Dokumente gibt es in Marsabit nicht. Diese Technologie ist in ländlichen Gebieten Afrikas selten verfügbar und meist auf größere Städte oder institutionelle Einrichtungen, wie Unternehmen oder Botschaften, beschränkt. Es gibt noch kein Internet und somit keine eMails, soziale Medien oder Messaging-Dienste. Diese digitale Revolution, die eine sofortige globale Kommunikation ermöglicht, steht 1990 noch aus. Fernsehgeräte gibt es weder in seiner Unterkunft, noch in den Büros diverser Verwaltungen in Marsabit, mit denen er zu tun hat. Allein in einigen der Cafés und Restaurants der Kleinstadt läuft mitunter ein Fernseher.

Daher ist aus heutiger Sicht vor allem der Aspekt beeindruckend, dass ihn die Nachricht dort überhaupt erreicht hat. Johan erinnert sich, wie er darüber erstaunt ist, dass ihn die Zeilen aus einer ganzseitigen Anzeige in einer kenianischen Zeitung anspringen. Sie hatten ohnehin geplant, Anfang Oktober wieder in Nairobi zu sein. Sie mussten vor Beginn der Regenzeit zurück sein, denn gleich die ersten starken Regenfälle nach monatelanger Trockenheit würden die Sandpisten unpassierbar machen. Johan muss grinsen, als er sich erinnert, unter welchen Bedingungen zu jener Zeit solche Einsätze oder Reisen geplant werden mussten. Und noch mehr, als er sich seiner damaligen Unbefangenheit und Zuversicht bewusst wird. Wie sehr sich das doch in den mehr als drei Jahrzehnten seiner Tätigkeit in der internationalen Zusammenarbeit geändert hat. Wie sehr er sich verändert hat.

Johan dreht sich um und schaut auf die uralte Kommode, die er in Litauen, kurz nach der Unabhängigkeit, auf einem Bauernmarkt erstanden hat. Er hatte sich vorgenommen, sie aufzuarbeiten, aber dazu kam es nie. Sie erwies sich schnell als recht unpraktisch, weil man sie über einen Deckel von oben befüllen muss, und da sie hüfthoch ist, kommt man an die unten lagernden Dinge nur mühsam heran. Als sie in ihr kleines Häuschen zogen, gab es für dieses klobige Möbelstück einen einzigen möglichen Platz: in seinem Arbeitszimmer. Dort steht sie heute noch und er bewahrt wichtige und für ihn wertvolle Unterlagen und Gegenstände darin auf, auf die er ganz selten zugreifen muss. Jetzt geht er zu dieser Kommode, räumt den Deckel frei und öffnet ihn. Stück für Stück entnimmt er Stapel alter Briefe, Schachteln mit Fotos, Familienunterlagen und Geschenke seiner Kinder, bis er schließlich an einen roten Karton gelangt. Er hebt ihn heraus, öffnet ihn und sieht darin fünf wellige Notizbücher, die den Geruch alter Zeitungen verströmen. Es sind die Tagebücher, die er während seiner Reisen nach Afrika in den Jahren 1989 und 1990 geführt hat. Im dicksten der Notizbücher, dem mit einem grau-schwarz marmorierten Einband, sucht er nach den Einträgen von vor 33 Jahren.

„Freitag, 5. Oktober 1990

Die ersten Tage nach unserer Rückkehr nach Nairobi sind um und ich habe mich prima eingelebt. Es ist schon einige Tage her, dass ich das letzte Mal ins Tagebuch geschrieben habe. Der Grund hierfür ist schlicht Nairobi – diese Stadt lässt einem einfach keine Zeit, selbst wenn man in einem solch beschaulichen Hotel wie dem Hurlingham Hotel, etwas außerhalb des äußerst lebhaften Stadtzentrums wohnt, in dem die Zeit vor dem Krieg stehen geblieben zu sein scheint. Die Stadt gefällt mir beim zweiten Anlauf besser als zuvor (das ging mir ja in Accra genauso!). Bernhard und ich teilen uns ein geräumiges und schönes Hotelzimmer mit Erker. Die Arbeiten am Bericht laufen gut, wir können dazu die Räumlichkeiten im GTZ-Büro nutzen. Dort morgens Briefe für mich in der Post zu finden ist immer wieder ein großartiges Gefühl. Ich genieße es, mittags im YaYa Center neue T-Shirts und Shorts kaufen zu können – das ist nach den Monaten in der Wüste ohne Zugang zu fließendem Wasser und daher nur sehr eingeschränkten Möglichkeiten zum Wäschewaschen dringend notwendig.

Die Tage bis zum dritten Oktober sind so ruhig und gelassen verlaufen, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, wie wenig normal ein Tag für mich in Nairobi sein kann. Ich lasse mich vollkommen auf dieses normale Leben hier ein und es macht mich zufrieden und glücklich. Es ist ein ganz eigenes Gefühl! Regelmäßig treffe ich Leute, die ich in den unterschiedlichsten Situationen – entweder in der Vorbereitung in Deutschland oder hier in Kenia – kennengelernt habe. Viele Abende in dieser Zeit verbringe ich im Hotel, in dem ich ausreichend Platz und Ruhe finde und mich entsprechend wohlfühle. Vom Hurlingham Hotel kommt man schnell zu einem kleinen Shopping Zentrum an der Argwing Kodak Road, wo man etwas zu essen kaufen kann (das geht zur Not, ist aber nicht wirklich gut). Oft lese ich im Hotelgarten im Kenia Rough Guide und studiere verschiedene Ziele und Routen auf der Karte von Ostafrika und freue mich auf die freie Zeit zu Reisen, wenn wir mit unserem Projekt so weit sind, dass der Bericht fertig und abgegeben ist. Dann dusche ich in der richtigen, funktionierenden Dusche – und empfinde das nach dem langen Aufenthalt in Marsabit immer noch als Luxus.

Das Aufregendste an der Rückkehr nach Nairobi ist, dass ich Henrieke wiedersehen und in die Arme nehmen kann – diesmal für mehr als wenige Minuten mitten auf einer staubigen Piste im Nirgendwo unter den Augen staunender Mitreisender. Wir sind abends im Thorn Tree Café verabredet und ich verlasse daher schon gegen 15:45 Uhr das GTZ-Büro. Als ich gegen 16:30 Uhr im Thorn Tree ankomme, ist Henrieke schon da – und leider ebenso Ilka und ein mir unbekannter Engländer. Dennoch ist dieses zweite Wiedersehen nach der monatelangen Trennung toll! Wie ich auch schon beim Treffen in der Wüste bemerkt hatte, sieht Henrieke so leicht gebräunt mit den rotblonden Locken, in ihrer hellbraunen Traveller-Kleidung, den braunen langen Beinen und mit den Füßen in den schweren ledernen Bergsteigerschuhen total süß und zum Verlieben aus. Unser zweites Treffen dauert dann tatsächlich etwas länger als das erste, nämlich bis circa 10:30 Uhr am folgenden Morgen. Ich hatte das Doppelzimmer im Hurlingham für uns frei gemacht und Bernhard ein anderes Zimmer im gleichen Hotel gemietet, so dass wir abends gegen 21:00 Uhr „zu mir“ fahren können und einen Raum für uns haben. Zuvor gibt es natürlich viel zu erzählen. Wir gehen zusammen in ein indisches Restaurant in der Latema Road, mit einem All you can eat Special für 70 Kenia-Schilling im Angebot. Das Essen übertrifft meine ohnehin hohen Erwartungen. Der Abend und die Nacht sind natürlich fantastisch.

Am Morgen frühstücken wir nach einer warmen Dusche. Ich fahre anschließend von dort zur GTZ, um zu arbeiten, Henrieke bricht zusammen mit Ilka Richtung Mombasa auf, wo sie ein paar Tage verbringen wollen, um am dritten Oktober wieder hier zu sein. An dem Tag wird in der deutschen Schule in Nairobi die Wiedervereinigung Deutschlands groß gefeiert. Die Deutsche Botschaft hat alle Deutschen und den Deutschen Verbundenen eingeladen: erst ökumenischer Gottesdienst, dann Schampus. Dort wollen wir natürlich hin – also vereinbaren wir, uns am dritten Oktober um 12:00 Uhr im GTZ-Haus zu treffen. Dort arbeitet unsere Marsabit Gruppe (und einige andere auch), obwohl der Tag der Deutschen Wiedervereinigung offiziell arbeitsfrei ist.

Wie geplant stoßen Henrieke und Ilka nach ihrer Rückkehr aus Mombasa zu uns. Am Nachmittag ziehe ich um: Ich checke aus dem Hurlingham Hotel aus und ziehe zusammen mit Henrieke in ein Zimmer im Iqbal. Dieses Hotel, ebenfalls in der Latema Road gelegen, gefällt mir von der Atmosphäre her auf Anhieb. Es wird im Kenia Rough Guide sehr empfohlen. Ich habe deshalb sofort zugestimmt, als Henrieke auf der Wüstenpiste eilig hervorbrachte, dass sie am dritten Oktober wieder in Nairobi sei und vorschlug, uns im Iqbal einquartieren. Dort zu wohnen ist nicht zuletzt aus Kostengründen interessant: Das Dreibettzimmer, das ich mit Henrieke bewohne (und für eine Nacht auch mit Ilka, die für diese letzte Nacht vor ihrer Rückreise nach Deutschland kein anderes Zimmer gefunden hat) kostet 75 Kenia-Schilling pro Person. Es ist ein ziemlicher Kontrast, erst im Hurlingham und dann im Iqbal zu wohnen, aber das ist es ja, was ich wollte. Zudem bin ich froh, nicht mehr mit Bernhard in einem Zimmer schlafen zu müssen und genieße die Atmosphäre hier mitten im Zentrum Nairobis.

Gegen 18:00 Uhr werden wir von einer GTZ-Mitarbeiterin abgeholt und wir fahren zur deutschen Schule, wo das Fest anlässlich des Unification Day stattfindet. Auf dieser Party ist, wie erwartet, einiges los. Der Rahmen ist dem Anlass angemessen, aber nicht zu übertrieben. Ich treffe gleich als Erstes eine Bekannte aus dem Kisuaheli-Kurs in Deutschland, sie arbeitet im Deutschen Kindergarten. Des Weiteren sind jede Menge andere Leute, die mir irgendwann in Kenia über den Weg gelaufen sind, auf der Feier. Es ist ein gelungener Abend: die Atmosphäre gut, Essen in Mengen und kostenlose – zum größten Teil deutsche – Gerichte und Getränke, vor allem Bier vom Fass und Wein. Ich bin wirklich froh, dass wir zu diesem Fest gefahren sind, allein der Leute wegen und um das alles einmal zu sehen und zu erleben, zum Beispiel die Ankunft der Botschafter und Diplomaten der in Kenia vertretenen Länder, der kenianischen Minister, der Journalisten – dazu die Anwesenheit der Botschafter und des Personals der Botschaften der zwei deutschen Staaten, Vertreter der deutschen Wirtschaft und überhaupt der ganzen deutschen Gemeinde in Ostafrika, mitsamt der Kinder und Kindermädchen, sowie dem Sicherheitspersonal. Eine Band spielt, es gibt viel zu sehen und auszutauschen. Die Stimmung steigt mit der Zeit, nicht wenige der Geladenen haben gegen Ende ordentlich einen sitzen. Wir brechen ziemlich zum Schluss mit den letzten Gästen auf und werden zurück in die Stadt gebracht.

Allerdings will die GTZ-Mitarbeiterin uns zunächst nicht zum Iqbal Hotel fahren, da aus ihrer Sicht die River Road Area zu gefährlich sei, vor allem nachts. Gleich in der ersten Nacht bekommen wir zu spüren, was damit gemeint sein könnte: Krawalle direkt vor dem Fenster, Steinewerfer, Geschrei und Polizei. Die Vorteile aber überwiegen in meinen Augen: die Nähe zu günstigen und dennoch guten Restaurants und Bars – vor allem zu tollen Frühstückslokalen, wo man mit den kenianischen Arbeitern ein deftiges Frühstück einnehmen kann, bevor es dann mit dem Matatu zur Arbeit geht. Außerdem ist das Hotel ein Treffpunkt für viele, die ähnlich wie wir daran interessiert sind, möglichst viel vom Leben in den quirligen Straßen Nairobis mitzubekommen. Gleich am ersten Morgen treffe ich Jens, den ich zuletzt vor Monaten auf unseren Vorbereitungsseminaren für die Einsätze in den Afrika-Projekten gesprochen hatte, vor der Dusche. Wir unterhalten uns kurz und sehen uns dann aber nicht wieder. Heute erfahre ich von Frank, den ein Arzt aus dem Nairobi Hospital angerufen hatte, dass Jens mit Rift Valley Fever im Krankenhaus liegt.“

Rückblickend sieht Johan, dass er damals den Tag der deutschen Wiedervereinigung überhaupt nicht in seiner vollen Bedeutung erfasst hat. Er war fasziniert von der Feier, ergriffen in dem Moment, als zum Höhepunkt des Festaktes zwei riesige Torten – eine in Form der Bundesrepublik, eine in Form der DDR, jeweils oben, also im Norden, mit dunkler Schokolade, in der Mitte mit Erdbeerguss und unten im Süden mit einer gelben Zitronenglasur überzogen – zusammengeschoben und dann angeschnitten wurden. Er hatte sich nicht angestellt, um ein Stück des Kuchens zu bekommen, denn zusammen mit einigen anderen hatte er bereits am früheren Abend eine Ecke von Rügen gegessen. Aber weder an dem Abend selber noch in den kommenden Wochen in Kenia und Tansania wäre er darauf gekommen, dass sich seine Perspektive auf die Welt, sein Fokus auf den für ihn passenden Lebensentwurf ganz unmerklich verschoben hatte.

Er wuchs an der holländischen Grenze auf. Viel weiter entfernt von der DDR konnte man in Deutschland nicht wohnen. Seine Familie hat keine Ostverwandtschaft, keine Freunde „drüben“, keinen Kontakt und kein Interesse. Die DDR war für ihn mehr oder weniger ein Staat wie alle anderen. Wie einer von denen, in die man eher nicht reisen möchte. Jubel bei ihm und seinen Klassenkameraden, als bekannt wird, dass sich sein Erdkundelehrer durchsetzen konnte mit der Idee, mit seinem Leistungskurs nach Italien in die Nähe des Vesuvs zu fahren, um dort geologische Untersuchungen durchzuführen. Das bedeutete, dass seine Klasse um die ansonsten obligatorische Klassenfahrt nach Berlin herumgekommen war und nun ein viel besseres Ziel hatte.

In der Vorbereitung auf den Einsatz in Kenia waren eine Reihe verschiedener Seminare zu besuchen. Das erste Vorbereitungsseminar fand vom achten bis elften Dezember 1989 in der internationalen Begegnungsstätte im Jagdschloss Glienicke statt. Also gerade einen Monat nach dem Mauerfall und der Öffnung des Grenzübergangs an der Glienicker Brücke, die in Sichtentfernung liegt. Das nahm er eher beiläufig wahr. Am ersten Abend gingen viele der Teilnehmer des Seminars zur Brücke, um den noch immer stetigen Fluss an Grenzübergängern zu beobachten. Er ging nicht mit. Am Abreisetag, als er auf dem Weg zum Bahnhof Zoo am Breitscheidplatz vor der Zugfahrt zurück nach Dortmund einen neuen Walkman kaufen wollte, stehen Menschen in langen Schlangen vor den Ausgabestellen für das Begrüßungsgeld und vor den Kassen bei City Music. Er staunte und hakte es als skurrile Situation ab. Er war glücklich, mit seinem Stipendium seinem Traum von Afrika und einer Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit näher gekommen zu sein. Es hat einer langen Anlaufphase bedurft, um hierher zu kommen. Über eine solch lange Zeit von mehreren Jahren bleibt man nur bei der Stange, wenn man etwas wirklich will, wenn es um einen Traum geht. Einen Traum, der von Anbeginn an in einem steckt, mit einem wächst, Teil der Persönlichkeit wird und es einen auf das Übelste spüren lässt, wenn man versucht, ihn zu ignorieren. Man kann sich nicht erklären, woher der Traum kommt. Man selber sieht ihn irgendwann als ganz normal an. Für andere Personen, selbst die engsten Verwandten und Freunde, ist oft kein Bezug zu erkennen zwischen der Person, die sie so gut zu kennen glauben, und dem auf einmal zutage tretenden Traum. Weil es keine Rationalität gibt, ist es für Johan die am schwierigsten zu beantwortende Frage: „Wie ist es dazu gekommen, dass Du unbedingt in die Entwicklungszusammenarbeit willst? Wieso zieht es Dich so nach Afrika?“.

Diese Fragen stellten auch seine Eltern, als er ihnen an einem Tag Mitte 1989 erklärte, dass er einen Platz in einem Programm bekommen habe, das ihm einen Arbeitseinsatz in einer Selbsthilfeförderinstitution in Ghana vermittelt und er im Sommer für vier Monate dorthin reisen werde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Johan schon lange damit begonnen, alles in Bewegung zu setzten, seinen Traum wahr werden zu lassen. Und so war er erstaunt, dass seine Eltern aus allen Wolken fielen, als er ihnen freudestrahlend den Abflugtermin nach Accra mitteilte. Aus heutiger Perspektive muss er zugeben, dass es wirklich nicht leicht zu erklären ist, wieso sich in ihm immer unverrückbarer ein Bild von einem Leben in der Entwicklungszusammenarbeit festgesetzt hat. Zumal er sich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts unter dem Begriff vorstellen konnte. Später sollte ihm das Konzept der Suche nach einer sinnstiftenden Arbeit etwas helfen, in aller Kürze eine Antwort auf diese Frage zu liefern. In Gesprächen mit Freunden würde ihm auch klarwerden, dass es etwas mit einer Flucht aus der gefühlten Enge der Kleinstadtgesellschaft zu tun haben dürfte. Aber damals war es schwierig, eine sich wie die Wahrheit anfühlende Antwort zu geben. Die einfachste Erklärung, von der er aber spürte, dass sie der Wahrheit nicht nah genug kommt, ist, dass er einfach raus wollte, in die weite Welt.

Er erinnert sich gerne an seine erste große Reise: Er ist 16 und mit dem InterRail-Ticket durch halb Europa unterwegs – und zwar für sechs statt der eigentlich maximal möglichen vier Wochen. Er und sein Freund haben einfach beschlossen, bis zum Ende der Sommerferien weiterzureisen, nachdem sie bemerkt hatten, dass kein Kontrolleur auf die Gültigkeitsdaten der Tickets schaut. Damals können sie ihren Eltern nicht schnell mit dem Handy eine SMS oder WhatsApp-Nachricht senden. Und ein Anruf wäre zu teuer, vor allem da das Budget schon für vier Wochen echt schmal kalkuliert ist, eine Situation, die sich durch die Verlängerung der Reise auf sechs Wochen sowie dadurch, dass der Freund im Nachtzug nach Rom komplett ausgeraubt wurde, noch etwas verschärft hat. Also muss eine Postkarte zur Information reichen, die dann allerdings nahezu zeitgleich mit den Absendern bei den einigermaßen besorgten, aber keinesfalls hysterischen Eltern in Westfalen ankommt. Später aus Afrika sollten die Karten noch länger brauchen und Telefonate noch teurer und damit seltener werden.

Er kann absolut keinen konkreten Bezug zu Afrika aufführen, es gibt kein Vorbild, keine Erfahrungen oder Berührungspunkte in der Familie oder im Freundeskreis. In der Kleinstadt, in der er aufwuchs, waren in den 1980er Jahren Afrikaner nicht mal zu Besuch, soweit er sich erinnert. Da sind nur vage, unkonkrete und wahrscheinlich verklärte Vorstellungen von einem Leben in Afrika. Die Fernsehserie Daktari könnte eine Rolle gespielt haben, obwohl Johan sie als Kind kaum sehen durfte, aber Jahre später stellt er in seinem Kisuaheli-Unterricht überrascht fest, dass er sich an viele Namen der Tiere in der Sendung erinnert – und ihm nun auch deren Bedeutung klar wird. Seine Sehnsucht nach Afrika und die vage Vorstellung davon, in einem Beruf zu arbeiten, der ihn dorthin führen würde, bestimmte die Berufswahl. Er hatte eine recht sorglose Schulzeit hinter sich gebracht und ohne große Anstrengungen trotz exzessiv ausgelebter Freiheit ein akzeptables Abitur gemacht. Es ist ihm heute noch gegenwärtig, wie er bereits zu dieser Zeit seinen Freunden von seinem Wunsch erzählte, als Arzt in der Entwicklungshilfe in Afrika zu arbeiten. Damals hatte er wirklich mit einem Medizinstudium geliebäugelt, da es ihm als naheliegendstes erschien, als Arzt in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten.

Er nahm am Medizintest als Zugangsvoraussetzung zum Medizinstudium teil, erreichte aber kein Ergebnis, dass ihm den sofortigen Beginn des Studiums ermöglicht hätte. Da er nicht wusste, wie er die Wartesemester verbringen sollte, entschied er sich mithilfe eines Berufsberaters für die Aufnahme eines Studiums mit Hauptfach Statistik in Dortmund und Nebenfach Medizin in Bochum. Dass die Wahl falsch war, stand nach gut vier Wochen fest. Sein Statistikstudium war eine Katastrophe. Bereits nach wenigen Monaten wechselte er in sein Nebenfach, zunächst mental, nach zwei Semestern dann offiziell. Dieses Nebenfach war zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr Medizin, denn was der Berufsberater offensichtlich nicht gewusst hatte: Die Kooperation der Universitäten Bochum und Dortmund, die diese Fächerkombination möglich gemacht hatte, wurde pünktlich zu seinem Studieneinstieg aufgelöst. Er hatte dann Raumplanung gewählt. Grund dafür war, dass es an der Universität Dortmund am Fachbereich Raumplanung das SPRING-Institut für „Spatial Planning for Regions in Growing Economies“ gibt. Das interessierte ihn und er fühlte sich unwiderstehlich davon angezogen.

Ein klares Berufsbild hatte er auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Vordergrund standen zwei voneinander zunächst unabhängige Vorstellungen: Zukünftig als Freiberufler mit einem eigenen kleinen Büro arbeiten zu können, sowie in der Entwicklungszusammenarbeit tätig zu sein. Ob und wie er diese beiden Aspekte jemals in seinem Arbeitsleben zusammenbringen könnte, war ihm in keiner Weise klar. Er hielt die Augen offen auf der Suche nach Möglichkeiten für Praktika, Auslandssemester oder ähnliches, vorzugsweise in einem Entwicklungsland. Zunächst galt es aber, die Vordiplomsprüfungen hinter sich zu bringen. Ohne Vordiplomszeugnis gab es keine Möglichkeit, sich um ein Stipendium bei einer Organisation, die Studienaufenthalte im Ausland vermittelt, zu bewerben. Da seitens seiner Familie nur begrenzte finanzielle Unterstützung möglich und das Bafög recht knapp bemessen waren, arbeitete Johan in dieser Zeit als Aushilfsfahrer bei einem Obstund Gemüsegroßhandel: morgens in aller Frühe erst zum Großmarkt, dann die Ausliefertour durchs halbe oder ganze Ruhrgebiet, um 08:15 Uhr an die Uni. Wenn es denn sein musste. Dazu schob er ein- bis zweimal die Woche Nachtschicht in der Küche bei McDonalds in Bochum. Dann, nach dem Vordiplom, bekam er einen Job in einem angesehenen privaten Planungsbüro. Und konnte die ersten Bewerbungen um ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in Afrika abschicken. Vom vielversprechendsten und renommiertesten Nachwuchsförderprogramm für die Entwicklungszusammenarbeit, dem ASA-Programm der Carl Duisberg Gesellschaft, erhielt er beim ersten Versuch eine Absage mit der Begründung, er habe nicht ausreichend Auslandserfahrung und zu geringe Kenntnisse der Entwicklungszusammenarbeit. Nachdem er seinen Ärger darüber verarbeitet hatte, dass eine Institution zur Förderung des Nachwuchses in der EZ bereits tiefe Einblicke darin und sogar Auslandserfahrung voraussetzt, schmiedete er erstmals einen richtigen Plan. Er schaffte es, einen Jobwechsel vom Planungsbüro zum SPRING-Institut zu organisieren, wo er von da an bis zum Ende seines Studiums als studentische Hilfskraft arbeitete. Und er informierte sich, wie er an relevante Auslandserfahrung kommen kann.

Bei seinen Recherchen stieß er schnell auf die Vermittlungsorganisation pro international. Dieser Verein ist ein konfessionell und politisch nicht gebundener Zusammenschluss mit dem Ziel, die Begegnung und den Dialog zwischen jungen Menschen aus den verschiedensten Ländern und unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kulturen und Systemen zu fördern. Dazu arbeiten die Jugendlichen zusammen in internationalen Teams an sozialen, gemeinnützigen oder dem Gemeinwohl dienenden Aufgaben. Damals bot pro international vor allem Workcamps in Afrika an. Johan erinnert sich an Angebote in der Elfenbeinküste (heute Cote D’Ivoire) und Ghana. Der dortige Partner war die Voluntary Workcamps Association of Ghana (Volu). Volu bietet auch heute noch Freiwilligeneinsätze in einer Vielzahl von Bereichen an. Zu den Projekten gehören der Bau von Schulen oder die Mitarbeit bei der Wiederaufforstung eines Regenwaldes. Die Ziele der Workcamps sind die Förderung des freiwilligen Dienstes an der Gemeinschaft, die Zusammenführung von Stadtbewohnern und Dorfbewohnern, Afrikanern und Nicht-Afrikanern in gegenseitigem Respekt. Die Volunteers können die Gemeinschaften vor Ort bei Arbeiten unterstützen, die sie sonst nicht selbst verrichten könnten. Das klang großartig in seinen Ohren, und so meldete sich Johan für die Teilnahme an ein oder zwei Workcamps in den Sommersemesterferien 1989 in Ghana an. Seitens des Fachbereichs gab es breite Unterstützung: Er konnte die Prüfungen an den Beginn der vorlesungsfreien Zeit legen, seinen Job bei SPRING konnte er pausieren. Die Kollegen dort gaben ihm viele Tipps mit auf den Weg, sowie Briefe und Pakete für die Mitarbeiter an Partnerfachbereich an der Kwame Nkruma University of Science and Technology in Kumasi.

Johan versucht, sich Bilder von seinem ersten Kontakt mit Afrika ins Gedächtnis zu rufen. Es gelingt ihm kaum, aber die Gefühle, die diese Gedankengänge bei ihm auslösen, kennt er. Sie sind angenehm, lockend, und er möchte ihnen nachspüren. Er greift zu dem Stapel mit den vier altrosafarbenen Kladden und zieht die mit der handschriftlich auf die Vorderseite geschriebenen römischen Eins heraus.

„Die nächtliche Ankunft in Accra Anfang Juli 1989 ist überwältigend, die Luft ganz anders als ich sie kenne, die ganze Atmosphäre ist mir so fremd. Meine Mitreisenden und ich sind froh, als uns aus der unüberschaubaren Menge aufgeregter Menschen unmittelbar hinter der Ausgangstür des Flughafens, aus diesem Gewimmel heraus ein freundlicher junger Mann direkt anschaut, zuwinkt, in aller Ruhe auf uns zukommt und sich als Volu-Mitarbeiter zu erkennen gibt. Kduku schleust uns dann kundig und geduldig durch die ganzen Formalitäten an irgendwelchen Schaltern bis hin zum Taxi vor dem Flughafengebäude. Die Taxifahrt verläuft wie im Kino: Wir werden vorbei an einer Riesenmenge von Menschen zum Taxistand und dort in ein wartendes Taxi gedrückt. Ein paar Ghanaer rufen mir etwas nach, wahrscheinlich geht es um Geldforderungen, zu denen sie sich berechtigt sehen, nachdem sie unaufgefordert – und auch gegen meinen durch Festhalten an Rucksackschlaufen demonstrierten Willen – mein Gepäck in den Kofferraum des Taxis gehievt haben. Bis ich durchblicke und reagieren kann, fährt das Taxi los.

Der nächste Eindruck von Accra ist geprägt von den für mich gänzlich neuen Erfahrungen mit Transportmitteln in afrikanischen Städten: Das Taxi, mit dem wir fahren, ist total im Eimer (nach meinen bisherigen Vorstellungen). Die Tür neben mir schließt nicht richtig, überall sind Löcher in der Karosserie, aber das Radio läuft, was man vom Motor nur mit Einschränkungen behaupten kann. Der Blick nach draußen irritiert, weil er einerseits genau das zeigt, was ich erwarten musste, aber mich dennoch überrascht. Alles ist in einem desolaten Zustand: die Gebäude, die Straßen, vor allem aber die Autos. Ich nehme das alles neugierig und unaufgeregt auf, die Begleitung Kdukus beruhigt mich und führt dazu, dass ich mit wachsender Neugier das Kommende freudig erwarten kann. Die Ankunft im Volu-Office zum Beispiel. Ich hatte einen zwar einfachen, schlichten und zweckmäßigen Mehrzweckbau erwartet, aber nicht eine einstöckige Holzbaracke, in zweiter Reihe zur Straße in einer auf den ersten (und zweiten) Blick unüberschaubaren und Hinterhofatmosphäre erzeugenden Gemengelage. Aber einigermaßen sauber. Wir werden in einem größeren Raum mit einigen Feldbetten untergebracht, bauen unsere Moskitonetze auf, waschen uns flüchtig in einem Wellblechverschlag, in dem immerhin Wasser aus einem Schlauch läuft, und legen uns schlafen. Morgen erstmal alles bei Tageslicht betrachten! Die Nacht über kann bin ich unruhig – Vorfreude oder doch leichte Beklemmungen? Auf jeden Fall finde ich nicht richtig in den Schlaf.

Ziemlich müde, aber neugierig stehen wir alle früh auf. Außer uns und den zwei Freiwilligen, die für den Internationalen Jugend-Gemeinschaftsdienst IJGD arbeiten und die wir schon im Flugzeug kennengelernt haben, ist niemand im Volu-Office. Wir gehen zum erstmal ans Meer, wo wir zu meiner Enttäuschung feststellen, dass der Strand an diesem Abschnitt als Lager und Abladefläche für allerlei Material und Müll genutzt wird und in überhaupt keiner Weise der allgemeinen (oder doch nur meiner?) Vorstellung von einem Tropenstrand entspricht. Wir duschen im Wellblechverschlag unter dem dünnen Strahl mit mäßig warmen Wasser (Umgebungstemperatur halt) und gehen dann frühstücken. Bei einer Frau, die nicht weit vom Volu-Office einen Stand am Straßenrand aufgebaut hat, finden wir etwas Vertrautes: Brot mit Spiegelei und Kaffee. Daran halten wir uns, auch weil wir noch nicht abschätzen können, ob es schwierig werden könnte, sich hier in Ghana – vor allem später auf dem Land – einigermaßen gut zu ernähren. Auf dem Rückweg stellen wir fest: Bananen kann man sehr gut essen, die sind zumindest hier in Accra billig und überall zu kaufen, zudem wahnsinnig lecker (aber klein). Nach dem Frühstück fährt uns Kduku zu einer Forex-Geldwechselstube.

Die Fahrt durch die überfüllten Straßen von Accra raubt einem den Atem, man kann gar nicht alles verarbeiten, was man sieht. Trotz der unübersehbaren Armut herrscht auf den Straßen ein farbenfrohes Getümmel, der Lärm besteht aus Stimmengewirr und Autogeräuschen – und dabei vor allem aus Hupen. Hier wird gehupt was das Zeug hält, manchmal glaubt man, der Verkehr fließt überhaupt nicht, alle stehen nur, rufen, gestikulieren oder hupen halt. Afrika riecht ... Ja, das würde ich hier nur zu gern beschreiben. In der ja nun schon ungewohnten tropischen Luft liegt ein bestimmter fremdartiger Geruch, der mir schon bei der Ankunft aufgefallen ist, den ich aber hier in den Straßen besonders intensiv empfinde. Manchmal kommt es mir unangenehm vor, es stinkt aber nicht wirklich. Wir werden von allen Seiten angelacht, angerufen, bestaunt – und immer wieder aufgefordert, irgendwelche Dinge zu kaufen, vor allem von Frauen, die dabei die unterschiedlichsten Waren meterhoch gestapelt freihändig auf ihren Köpfen balancieren– zum Teil sehr große Gewichte. Man kann nur staunen. Kinder rennen uns pausenlos und ausdauernd hinterher.

Eindrücke brechen über mich hinein, die ich nicht verarbeiten kann, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Abends essen wir auf der Straße, wo es ab 18:00 Uhr heiße Gerichte wie Reis und eine Art dickflüssige Soße oder Suppe gibt, die hier „Stew“, nach dem englischen Eintopf, genannt wird. Manchmal verlassen wir die uns mittlerweile von den Tagesbesorgungen bekannten, beleuchteten Hauptstraßen und gehen in die dunklen Nebenstraßen. Heute essen wir in einer solchen. Tina und ich probieren Gari. Es schmeckt fürchterlich, aber wir geben unser Bestes, um vor den hunderten von Augen, die uns umringen, zum größten Teil von Kindern, zu bestehen. Manchmal denke ich, dass es nicht möglich ist, sich auf Dauer hier zu ernähren, ohne auf die wenigen und teuren europäischen oder amerikanischen Restaurants zurückzugreifen. Und wir sind noch in der Hauptstadt des Landes. Nach dem abendlichen Essen gehen wir in den Wato Club. Das ist der Treffpunkt aller Volu Leute außerhalb des Office. Ein kleines Bier kostet circa 0,90 DM, ein großes (0,625 l) circa 1,10. Er liegt an einem lebhaften Kreisverkehr im ersten Stock eines pavillonartigen Gebäudes und besteht im Prinzip nur aus Balkon. Es ist echt gut da.

Wir frühstücken an den Wochentagen meistens ganz prima an einem Stand im Bankenviertel. Sonntags ist dort alles geschlossen und die Straßenstände sind nicht aufgebaut. Wir gehen stattdessen zu einem Markt, auf dem zumindest einige Stände geöffnet sind. Wir können nichts finden, was wir bedenkenlos essen könnten (der Regel „Cook it, Peel it or Forget it“ folgend), außer zwei Ananas, einer Melone und einer Packung Kekse. Damit wandern wir zum Strand, um sie zu essen. Wir setzen uns etwas abseits hin und haben gerade die erste Ananas aufgeschnitten, als plötzlich vom Gelände des Riviera Beach Clubs, einem völlig verwahrlosten Hotel in einem heruntergekommenen Gebäude aus der Kolonialzeit, Ghanaer zu uns gerannt kommen und uns ziemlich eindringlich vor dem hier am Strand vorhandenen „Lumpenpack“ warnen, uns erzählen, hier gäbe es nur Diebe und gestern noch seien Touristen ausgeraubt worden. Sie bringen uns dazu, eine Klippe hoch zu den Ausläufern der Hotelanlage zu klettern und dort zu frühstücken. Einige der Leute, die in unserer Nähe waren, werden mit Stein beworfen und verjagt. Uns ist das alles total unangenehm und ich fühle mich echt mies. Wir beschließen, nach dem Essen mit einem Trotro nach Labadi, dem Stadtstrand von Accra, zu fahren. Dort finden wir tatsächlich einen traumhaften Palmenstrand und wir schwimmen zum ersten Mal im Golf von Guinea.

Tina und Ruth haben den ersten Durchfall, mir geht’s zum Glück gut. Heute Nacht sind jede Menge Freiwillige im Volu-Office angekommen, darunter Volker, Astrid und Andrea, die wir aus der Vorbereitung in Marburg kennen. Sie waren in Kordiabe. Ein längerer Austausch muss leider erstmal entfallen, denn wir müssen zum Immigration Office, uns registrieren lassen. Ein Volu-Mitarbeiter fährt uns mit dem Jeep, da es stark regnet. Dennoch kommen wir ziemlich spät dort an und die Reisepässe können heute nicht mehr bearbeitet werden. Also müssen wir morgen wiederkommen. Im Immigration Office treffe ich Sportstudentinnen aus Köln, die zwei ehemalige Klassenkameradinnen von mir aus dem Gymnasium kennen. Verrückt. Ich versuche erstmals, zu Hause anzurufen, was nicht ganz einfach ist. Die Atmosphäre im Post Office ist herrlich! Begeistert beobachte ich die Szenerie, bis die Verbindung mit meinen Eltern in Borken über London zustande kommt. Zunächst läuft was schief. Die Vermittlung in London gibt mir einen anderen Empfänger in Borken. Ich sage der Frau in London, die mich fragt, ob ich richtig verbunden sei, nochmal die Telefonnummer und dann habe ich Papa am Apparat. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll und versuche sachlich zu bleiben. Als ich dann auch mit Mama spreche, würde ich am liebsten stundenlang mit den beiden reden.

An den Abenden ist es schwierig, etwas zu essen zu bekommen. An Fleisch und Fisch traue ich mich zunächst nicht heran, das süße Brot hängt mir langsam zum Hals raus. Kurz bevor die Supermärkte schließen, greife ich in der Eile nach einem Fertiggericht im Glas – da habe ich mich aber vergriffen, denn es enthält eine Substanz, die man vor dem Essen backen muss, und es riecht ohne Zubereitung so abscheulich, dass ich es nicht essen will. Ich bringe es aber auch nicht fertig, das Glas zu verschenken, obwohl wir auf unserer Suche nach Essbarem genügend Menschen treffen, die es wahrscheinlich wirklich gebrauchen können. Aber es ist sehr schwer einzuschätzen, wie man sich als wohlhabender Weißer in einer Stadt wie Accra verhalten soll. Ich komme noch lange nicht mit meiner Situation hier zurecht und bin froh, genügend Zeit zu haben in dieser fremden Stadt, in diesem fremden Land und auf dem Kontinent, der schon so lange mein Interesse auf sich zieht. Ich habe für Tina elf Bananen gekauft, da sie im Volu-Office geblieben ist: Sie hat weiterhin Durchfall. Als ich in einer Seitenstraße nach Reis und Stew Ausschau halte, umringen mich auf einmal fünfzehn Kinder und wollen alle eine Banane. Ich laufe schneller und die meisten Kinder bleiben zurück. Zwei besonders hartnäckigen gebe ich dann je eine Banane und genau anderthalb Sekunden später bedrängen mich wieder fünfzehn diesmal noch aufdringliche Kinder mit großen Augen. Ich versuche, möglichst schnell wieder auf eine belebtere Straße zu kommen, aber auf meiner „Flucht“ werde ich meine Bananen los. Das ist kein finanzieller Verlust, aber über mein Selbstverständnis, das ich habe oder haben sollte, wenn ich mich hier in Afrika befinde, muss ich nachdenken.

In den Nächten schlafe ich nicht gut und habe morgens das Gefühl, kaum ein Auge zugemacht zu haben. Angesichts dessen fühle ich mich tagsüber erstaunlich fit. Nach einem guten Frühstück – das haben wir mittlerweile raus – müssen wir uns beeilen, zum Immigration Office zu kommen. Dort läuft zunächst alles problemlos und wir bekommen unsere Reisepässe ohne weiteres zurück und sonstige Einreisepapiere ausgehändigt. Danach aber hakt der Prozess, da die Application Forms von Volu für die Verlängerung unserer Visa noch nicht getippt sind. Wir müssen also bis nachmittags warten.“

In dieser Wartezeit beginnt Johan mit seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen. Am Ende füllen diese Notizen vier ghanaische Schulhefte. Mehr als dreißig Jahre liegen die vollgeschriebenen Ghana Schools Exercise Books dann zusammen mit einem Brigadetagebuch aus DDR-Zeiten, in das die (aus 2024er Perspektive erstaunlich wenigen und überwiegend grottenschlechten) Fotos eingeklebt worden sind, unbeachtet in der litauischen Kommode. Heute ist Johan den Beamten im Immigrationsbüro in Accra für die langwierige Bearbeitung der Visa dankbar.

Buch I

1 Anhwiam

Im Volu-Office geht es zu wie in einem Taubenschlag, Leute kommen und gehen. Nach ein paar Tagen erhalten wir zum ersten Mal Informationen und Hinweise vom Volu-Vorsitzenden und vom Leiter des Büros, Francis, zur Organisation der in diesem Sommer stattfindenden Workcamps. Tina, Ruth, Julia und ich entscheiden uns für ein Workcamp in Anhwiam, einem sehr kleinen Dorf in der Region Sefwi Wiawso, und wollen morgen dorthin aufbrechen. Francis und Kduku genehmigen unsere Entscheidung.

Nach einer kleinen Mahlzeit besorgen wir uns Taxen, um die nächste bürokratische Hürde zu nehmen: Wir haben bisher ja nur die umfangreichen Antragsunterlagen für die Visaverlängerung abgegeben, noch haben wir die Visa nicht. Jetzt sitzen wir zusammen mit weiteren Europäern im zweiten Immigration Office. Es gibt Probleme mit Julias Fotos. Alles in allem eine eigenartige, aber nicht unangenehme Atmosphäre in diesem Kolonialbau, der ziemlich heruntergerockt aussieht und stark bewacht wird. Aber wenn man aus den Fenstern die tropische Vegetation sieht, passt alles irgendwie zusammen. Auch die Leute, die mittlerweile das gesamte Office füllen, passen hierher. Es ist wie im Film.

Ich freue mich darauf, endlich das ländliche Afrika kennenzulernen. Francis nahm mir bei seiner Rede heute Mittag die Worte aus dem Mund, als er sagte, dass die Großstädte der Welt sich im Prinzip alle ähnlich seien. Die Eigenarten und Besonderheiten des riesigen afrikanischen Kontinents könne man aber erst in dessen Innerem, in den ländlichen Regionen, kennenlernen. Ich freue mich auf das Workcamp. Heute wollen wir noch letzte Vorbereitungen für die Reise treffen: Apotheke, Survey Office (um Karten zu besorgen), Toilettenpapier. Den letzten Abend vor der Reise nach Anhwiam verbringen wir in James Town, einem sehr einfachen Viertel von Accra, dicht bebaut und bewohnt, direkt der Küste gelegen. Wir gehen dunkle, aber lebhafte Straßen hinunter zum Strand, die nur von einigen Petroleumlampen vor den Häusern sowie den zahlreichen Bars und Ständen beleuchtet sind, auf denen von überall her Musik zu hören ist und wo sich im Flackerlicht Menschenmassen tummeln. Wir essen auf der Straße Reis mit Bohnen und erstmals Pfannkuchen (sehr lecker!). In James Town stehen die Gebäude, viele von ihnen gerade mal Hütten, für die großen Familien viel zu klein, eng beieinander. Teilweise leben Menschen unter improvisierten Dächern auf Pfählen, ohne Wände. Es gibt nicht einmal entlang der Hauptstraßen durchgehend Licht, wahrscheinlich keine Elektrizität und auch keine Wasserleitungen. Hier stehen keine Bauwerke aus der Kolonialzeit, eigentlich gar keine richtigen Gebäude. Von solchen Viertel habe ich im Studium gelesen, ich bin mit grundlegenden Aspekten der Stadtentwicklung in Entwicklungsländern vertraut. Auch habe ich mich mit Studenten aus Afrika an der Universität Dortmund ausgetauscht. Aber was ich hier sehe, kann ich nicht so leicht begreifen oder einordnen. Wie so oft denke ich, dass es gut ist, noch einige Zeiten in Ghana zu sein. Ich lege mich schlafen, voller Vorfreude auf die Reise in Landesinnere, zu unserem Workcamp.

Nach einem sehr guten Frühstück bei der Frau, die ihren Stand auf dem Gelände zwischen dem Volu-Office und dem Strand hat, müssen wir noch ein paar Besorgungen erledigen, dazu gehören das Fotokopieren verschiedener Landkarten von Ghana, die wir im Survey Office gefunden haben, sowie das Einkaufen einiger Lebensmittel, die wir für die Reise und die ersten Tage im Camp als sinnvoll erachten. Danach steigen wir ins Taxi, das uns zu der Busstation bringt, von der aus die Busse nach Kumasi fahren. Wir setzen uns in ein „Mama Lorry“ und warten auf die versprochene Abfahrt. Aber der Bus fährt erst, als er gerammelt voll ist – und das ist erst ungefähr zwei Stunden später der Fall. Die Fahrt ist etwas ungemütlich, doch das Erlebnis, zum ersten Mal durch tropische Regenwälder zu fahren, die tolle Aussicht aus dem Fenster, die kurzen Pausen an den Stationen direkt an der Piste (von Straße kann man nicht sprechen), entschädigen mich vielfach! Bei der Ankunft in Kumasi bieten sich uns ganz neue, spannende Eindrücke. Die Stadt erscheint uns schöner, strukturierter, grüner und weniger verbaut als Accra. Es herrscht auch hier ein Verkehrschaos, wir sehen einen riesigen Markt, der sich über ein ganzes Tal erstreckt. Auf dem Busbahnhof, an dem wir aussteigen müssen, tobt eine verwirrende Betriebsamkeit. Wir steigen aus und sofort sprechen uns fünf bis sechs Ghanaer an, darunter auch einer, der etwas Deutsch spricht. Er besorgt uns ein Taxi, das uns zur Universität fahren soll. Wir wollen versuchen, dort zu übernachten. Zudem will ich Christian Butenhagen, einem ehemaligen Dozenten am SPRING-Institut an der Uni Dortmund, den Brief von seinen ehemaligen Kollegen aushändigen. Die Fahrt wird zu einem Abenteuer, da der Taxifahrer probiert, das allabendliche Verkehrschaos im Zentrum von Kumasi zu umfahren. Die Straßen, die er benutzt, bestehen aus Sand (rot, natürlich, wie überall) und Schlaglöchern. Innerhalb der Stadt haben wir das Gefühl aufpassen zu müssen, dass in den Momenten, wo das Taxi steht, unsere Rucksäcke nicht aus dem durchgehend offenstehenden Kofferraum geklaut werden. Auf den holprigen Pisten außerhalb der Stadt müssen wir aufpassen, dass sie nicht aus dem Wagen fliegen.

Es ist bereits dunkel, dennoch rast das Taxi viel zu schnell über die unebenen, löchrigen Fahrbahnen und ich warte darauf, dass die Kofferraumhaube abfällt. Vor allzu großen Schlaglöchern geht der Fahrer voll in die Bremsen. Als wir an der Universität stehen, sind wir unsicher: Bekommen wir hier eine Unterkunft? Wo sollen wir fragen? Wenn das alles schiefgeht, wie kommen wir in die Stadt zurück? Zunächst erteilt uns der Pförtner in der Independence Hall eine Absage. Er wisse auch nicht, wo wir schlafen können. Als wir so ratlos herumstehen, spricht uns George an, ein Kunststudent im zweiten Semester. Er zeigt uns einen Saal, in dem wir schlafen können, gibt uns den Schlüssel, zeigt uns Toiletten etc. Alles geht ganz unbürokratisch. Wir machen uns kurz frisch und gehen dann mit George und einem Freund Abendessen. In der Kantine wird laute Musik gespielt (Bee Gees, ABBA), das Essen ist gut und es gibt zu trinken. Wir leben auf! Unsere beiden Begleiter zeigen uns die Uni, die verschiedenen Halls, George lässt uns seine Arbeiten bestaunen und dann wollen wir schlafen. Alles wäre perfekt, aber: Ich entdecke Ratten in dem Saal, in dem wir schlafen sollen. Ruth und Julia holen noch mal George, der uns in einen anderen Raum, eine Art Aula, bringt. Dabei gibt es leichte Schwierigkeiten, da er wohl hätte fragen müssen, ob er uns tatsächlich unterbringen darf, und durch den Umzug bekommt der zuständige Verwalter oder Hausmeister Wind von der Sache. Zu unserem Glück erklärt er sich schließlich bereit, uns übernachten zu lassen, lachend gibt er uns sein OK. In dieser Nacht schlafen wir alle sehr schlecht. Irgendwann schreckt Ruth hysterisch hoch, weil sie denkt, eine Ratte sei an ihrem Kopf. Ich bin froh, als es wieder hell wird.

Am nächsten Morgen versuche ich, den Brief an Christian loszuwerden. Als ich ihn endlich antreffe, ist die Begegnung nur kurz. Ich bin etwas enttäuscht, hatte ich mir doch mehr Information über den Fachbereich Spatial Planning an der Uni in Kumasi erhofft. Aber egal, es soll ja schnell weitergehen nach Anhwiam, in das Workcamp. Die Fahrt von Kumasi dorthin ist das größte Abenteuer, dass ich bisher in Sachen Reisen mit dem Bus erlebt habe. Der Reihe nach: Zunächst gilt es, auf einem der riesigen Busbahnhöfe ein Gefährt Richtung Sefwi Wiawso zu ergattern. Auf dem ersten Busbahnhof sind wir falsch und wir müssen ein weiteres Taxi zu einer zweiten Busstation nehmen. Dort finden wir mit Georges Hilfe dann ein Trotro nach Wiawso. Es ist ein Lastwagen, auf dem ein Aufsatz mit circa 25 bis 30 Sitzplätzen plus einigen improvisierten Sitzen dazwischen aufgebaut ist. Wir setzen uns in die letzte Reihe und warten darauf, dass es losgeht. Aber der Busfahrer muss ja noch erst alle Sitzgelegenheiten in seinem Bus besetzen. Nach zwei Stunden ist der Bus mit circa 50 Personen eigentlich voll und wir erwarten jede Minute die Abfahrt. Aber es soll noch dauern. Auf dem Busbahnhof herrscht ein buntes Treiben. Überall sind fliegende Händler, Frauen balancieren riesige Türme von essbaren oder sonstigen Gegenständen vorzugsweise auf ihren Köpfen, kommen an die Fenster und versuchen, etwas zu verkaufen. Da das Fensterglas an meinem Sitzplatz fehlt, kann ich bequem vom Sitz aus einkaufen. Ich stelle fest, dass vor allem Eiswasser nachgefragt wird – allerdings nicht von uns, da wir davon ausgehen, dass das Wasser nicht vorher abgekocht wurde. Aber es gibt allerlei Gebackenes und da langen wir zu! Nachdem der Busfahrer noch mehr Leute in den Bus gepackt hat, müssen wir in der für fünf Personen ausgelegten letzten Reihe noch enger zusammenrücken, als die sechste Person kommt. Die Hitze wird unerträglich und ich bin froh, am Fenster ohne Fensterglas zu sitzen. Es ist mittlerweile 15:00 Uhr, um 11:45 Uhr waren wir in unserer Naivität abfahrbereit auf unseren Plätzen. Auf die Bemerkung von Ruth, nun könnten wir ja wohl mal langsam losfahren, antworte ich aus Spaß: „Wieso? Es passen doch noch sicherlich vier bis acht Personen hinein“. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bus schon dermaßen überfüllt, dass ich denke, hier müsse beim kleinsten Anlass eine Panik ausbrechen. Aber der Fahrer verkauft tatsächlich noch weiter Fahrkarten. Vorne, am Eingang der Kabine, tauchen ständig Leute auf, die laut Bücher, Medizin und sonst irgendetwas an den Mann oder die Frau bringen wollen, ab und zu kommt auch mal ein Prediger.

Jetzt gibt es etwas Tumult, weil wieder einige Leute in den Bus gequetscht werden und noch jemand in der letzten Reihe sitzen soll. Wir versuchen halbherzig, uns dagegen zu wehren (eigentlich wissen wir, dass es wohl immer so ist und der Fahrer weiß, wie er das Optimum aus seinem Gefährt herausholt) und sagen, das sei unmöglich, was es besonders für mich angesichts der geringen Beinfreiheit auch ist. Zunächst können wir uns durchsetzen, doch dann quetscht sich doch noch jemand zwischen uns und wir müssen alle auf einer Pobacke sitzen. Als wir gegen 15:45 Uhr endlich losfahren, befinden sich circa 80 Passagiere im Bus! Wir fahren über eine Piste, gegen die die Straße von Accra nach Kumasi eine Autobahn ist. Schlaglöcher noch und noch, der Fahrer muss immer wieder abrupt bremsen, das Fahrzeug setzt regelmäßig auf und so werden wir gründlich durchgeschüttelt – manchmal fliegen wir einen halben Meter hoch von unseren Sitzen. Ich bin extrem froh, dass ich am Fenster sitze: Zum einen denke ich mir, dass ich