6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es ist eine der großen Tragödien des beginnenden 20. Jahrhunderts: Scotts Scheitern im Wettlauf um das Erreichen des Südpols. Im November 1911 verließen er und seine vier Begleiter ihr Basislager in der Antarktis. Als sie am 17. Januar 1912 ihr Ziel erreichten, war das norwegische Team um Roald Amundsen schon dort gewesen. Tief enttäuscht kehrten die Männer um und ließen nach einem 3000 Kilometer langen Marsch völlig entkräftet auf dem Rückweg ihr Leben. Anhand vieler Originalquellen schildert Diana Preston in einer fesselnden Erzählung die gescheiterte Expedition.

- Scotts Expedition - eine der bewegensten Tragödien des 20. Jahrhunderts

- Spannend geschrieben, sorgfältig recherchiert von der Historikerin Diane Preston, die selbst mehrmals in die Antarktis gereist ist

- Mit zahlreichen Tagebuchauszügen, die einen die Expedition hautnah miterleben lassen

- Mehr als nur Schilderung der Fakten: Zum Mitfiebern und Mitleiden

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 519

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Diana Preston

In den eisigen Tod

Robert F. Scotts Expedition zum Südpol

Aus dem Englischen von Sylvia Höfer

ANACONDA

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel

»A First Rate Tragedy: Captain Scott’s Antarctic Expeditions« bei Constable & Co. Ltd., London

Die vorliegende Ausgabe ist eine überarbeitete und ergänzte Fassung der zuerst 2001 bei DVA erschienenen Übersetzung.

Meinem Mann Michael

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Copyright © 1997 by Diana Preston

Copyright © 2001 der deutschsprachigen Ausgabe by Deutsche Verlags-Anstalt, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2024 der vorliegenden Sonderausgabe by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten.

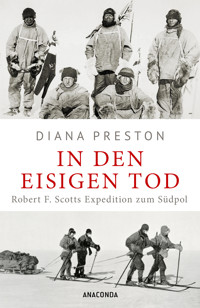

Umschlagmotive: Terra Nova Expedition 1910–1913, from left standing: Edward Wilson, Robert F. Scott, Lawrence Oates, and seated: Robertson Bowers, Edgar Evans, Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Foto (oben). – The Polar Party: On the Trail (1913), Artist: Henry Bowers, Foto: The Print Collector / Alamy Stock Foto (unten) Umschlaggestaltung: eisele grafik-design, München

ISBN 978-3-641-33211-2V001

www.anacondaverlag.de

INHALT

Einleitung Die Geburt eines Helden

Kapitel 1Anläufe zum großen Wettrennen

Kapitel 2Scotts frühe Jahre

Kapitel 3Die erste Fahrt in die Antarktis

Kapitel 4Zwischen Packeis und Pinguinen

Kapitel 5Vorstoß zum Pol

Kapitel 6Endlich bricht das Eis

Kapitel 7Berühmtheit wider Willen

Kapitel 8Kapitän Scott im Hafen der Ehe

Kapitel 9Es geht wieder los

Kapitel 10›Fahre nach Süden, Amundsen.‹

Kapitel 11Geschmorte Pinguinbrust und Plumpudding

Kapitel 12Winter

Kapitel 13Erbärmlich, ausgesprochen erbärmlich

Kapitel 14Die Luftschlösser, die man baut ...

Kapitel 15Gott helfe uns

Kapitel 16Hätten wir überlebt ...

Kapitel 17Wir müssen dem nun ins Auge sehen

Kapitel 18Die Sache wimmelt von ›Wenns‹

EpilogStreben, suchen, finden und nicht aufgeben

Dank

Anmerkungen

Bibliographie

Bildnachweis

EINLEITUNG

Die Geburt eines Helden

»Geschafft! Wir haben gefunden, wonach wir suchten! Mein Gott, was für eine Wendung des Schicksals.« Mit diesen Worten schilderte der junge Norweger Tryggve Gran die grauenhafte Entdeckung, die eine Suchmannschaft am 12. November 1912 auf ihrem Treck über das blendende Weiß des antarktischen Ross-Schelfeises machte. Sie hatten das schneebeladene Zelt mit den Leichen von Kapitän Scott und seinen beiden Gefährten, Edward Wilson und Henry »Birdie« Bowers, entdeckt. Sie waren in einer Entfernung von nur 20 Kilometern von dem Lebensmittel- und Brennstofflager gestorben, das sie hätte retten können. Von den beiden anderen Mitgliedern der Polarexpedition, Rittmeister »Titus« Oates und Unteroffizier Edgar Evans, fehlte jede Spur. Doch Scotts Tagebücher und Briefe, die bei seiner Leiche gefunden wurden, berichteten von ihrem schrecklichen Schicksal. Es war eine Geschichte, die um die ganze Welt gehen und sie alle zu Helden machen sollte.

Scott und seine vier Kameraden waren über ein Jahr zuvor von Cape Evans am McMurdo Sound aufgebrochen, um die britische Fahne am Südpol zu hissen, und hätten spätestens Anfang April 1912 zurückkehren sollen. Auch einige Wochen danach war die bei Cape Evans zurückgebliebene Gruppe noch immer voller Hoffnung. In Antarktika spielen seltsame Lichteffekte den Augen bisweilen üble Streiche. Manchmal glaubten die Beobachter, am Horizont kleine Punkte erkennen zu können, Männer mit Schlitten, die sich vorwärts bewegten, nur um dann feststellen zu müssen, dass es sich um eine Luftspiegelung gehandelt hatte oder um ein paar Seehunde, die über das Eis robbten. Mitunter fingen die Schlittenhunde wie zur Begrüßung an zu jaulen, und die Männer stürzten ins Freie, riefen dem Koch zu, er solle sich in Bewegung setzen, die Polarexpedition sei zurück, und jemand solle zum Grammophon gehen und die Platte mit der Nationalhymne auflegen. Aber am 24. April senkte sich der sonnenlose antarktische Winter mit seiner »alptraumhaften Dunkelheit«1 herab und begrub all die sehnlichen Hoffnungen unter sich.

Nun erhob sich die Frage, wie Scott und seine Begleiter umgekommen waren. Hatten sie überhaupt den Pol erreicht? Waren sie in eine Spalte gestürzt und hatten ihre Geheimnisse mit in den Tod genommen? Als die Sonne wiederkehrte, hielten die übrigen Mitglieder der Expedition es für ihre Pflicht, die Wahrheit herauszufinden. Die Suchmannschaft fand die Antwort nur 275 Kilometer von ihrer Basis entfernt. Ein dunkler Fleck erwies sich als die Spitze eines Zelts. Es dauerte einige Zeit, bis sie es über sich brachten hineinzusehen. Diese Aufgabe fiel dem ranghöchsten Offizier zu, Dr. Atkinson. Ihm bot sich eine Szene dar, die an die Ritter der Artusrunde erinnerte. Der tote Held, Kapitän Scott, lag erfroren in seinem Schlafsack aus Rentierfell, den Arm über Wilson gestreckt, als suche er bei ihm Trost. Bowers und Wilson lagen wie treue Gefolgsleute an Scotts Seite.

Doch im November 1912 ahnte die Welt noch nichts von dieser Katastrophe. Die einzige Möglichkeit der Expedition, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, bot ihr Schiff, die TerraNova, doch sie war im März in Richtung Neuseeland gesegelt, also noch ehe es einen Grund zur Sorge gab. Was die Welt jedoch wusste, war, dass der norwegische Forscher Roald Amundsen den Südpol als erster erreicht und Scott geschlagen hatte. Die Nachricht, dass Scott und seine vier Gefährten ebenfalls den Pol erreicht hatten, aber auf ihrer Rückreise umgekommen waren, verbreitete sich erst Anfang Februar 1913.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Scotts Frau Kathleen auf dem Weg nach Neuseeland, wo sie mit ihrem Mann zusammentreffen wollte, ohne, wie die Zeitungen eilends erklärten, auch nur zu ahnen, dass sie schon seit beinahe einem Jahr Witwe war. Sie wusste also auch nichts von dem großen Gedenkgottesdienst am 14. Februar in der St. Paul’s Cathedral, nur zwei Tage nachdem die Nachricht bekanntgegeben worden war. Unzählige Menschen schlossen sich der Trauergemeinde an, die der König persönlich anführte.

Die Tragödie hatte tiefgreifende Auswirkungen. Aus Scott wurde sofort ein viel größerer Held, als wenn er überlebt hätte, und er blieb es auch. Warum? Was hatte der Mann vollbracht, dass er die britische Seele so sehr in Bann schlug, obwohl er sein ganzes Leben lang das Gefühl gehabt hatte, in einer »fein mahlenden« Maschine gefangen zu sein2, obwohl er sich nie völlig als Herr seines Schicksals gefühlt und von sich selbst geglaubt hatte, von Geburt an vom Pech verfolgt zu sein, und obwohl er letzten Endes scheiterte?

Zum Teil lag es natürlich daran, dass Helden, die auf dem Zenit ihrer Leistung sterben, wie Lord Nelson oder General Wolfe, nicht mehr durch ihr späteres Verhalten in Ungnade fallen können. Zum anderen haben die Briten immer schon – auch bereits zu Scotts Lebzeiten – eine Vorliebe für tapfere Verlierer und heroische Versager gehegt.

Doch einer der wichtigsten Gründe war die historische Situation. Es war eine Zeit, in der alte und neue Ideen mit voller Wucht aufeinander prallten. Im Parlament hatte sich die Liberal Party in einen Kampf mit den Lords verbissen. Armee und Marine waren jeweils in selbstquälerische Streitereien darüber verstrickt, wie ihre Methoden und ihre Ausrüstung zu modernisieren seien. Andere heikle Probleme überschatteten die Szene – die Frage der Selbstbestimmung für Irland, Konfrontationen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern sowie der immer stürmischere Kampf der Suffragetten. Die moralischen Werte und die etablierte soziale Ordnung wurden immer mehr in Frage gestellt, während sich die Gewissheiten von Königin Victorias Goldenem Zeitalter allmählich auflösten. Immer häufiger wurden Vergleiche zwischen dem Niedergang des Römischen Reiches und der Situation Großbritanniens angestellt.

Großbritanniens Gefühl der Selbstsicherheit und seine Fähigkeit, seine herausragende Stellung in der Welt zu behaupten, geriet angesichts neuer Bedrohungen und Herausforderungen ins Wanken. Am größten war dabei die Gefahr eines Krieges mit Deutschland. Ehe Scott 1910 in See stach, fragte er den Herausgeber der DailyMail, wann seiner Meinung nach der Krieg ausbrechen werde. Mit erstaunlicher Präzision riet dieser Scott, seine Expedition vor August 1914 zu beenden!

Vor diesem Hintergrund war an Scotts Antarktis-Odyssee vieles beruhigend. Es war tapfer und verwegen, sich auf einen unbekannten Kontinent vorzuwagen, wo britische Männer beweisen würden, dass die alten Werte wie Mut in der Not, Heiterkeit, Ausdauer, Treue und Selbstaufopferung noch nicht ausgestorben waren. Scotts Briefe und Tagebücher wurden schon deshalb mit tiefer Rührung aufgenommen, weil sie zeigten, dass er und seine Kollegen diesen Idealen bis zum Ende treu geblieben waren. »Meine Gefährten sind unendlich vergnügt«, schrieb er, »aber wir alle stehen im Begriff, uns schwere Erfrierungen zuzuziehen, und obwohl wir ständig davon reden, Kurs zu halten, glaubte meiner Meinung nach wohl keiner von uns in seinem Innersten daran.«

Allein schon die Sprache, in der sie abgefasst waren – Scott hatte beachtliches literarisches Talent –, musste ans Herz einer Nation rühren, die dabei war, ihr Vertrauen in sich selbst zu verlieren. »Hätten wir überlebt, hätte ich eine Geschichte zu erzählen gehabt ... die das Herz jedes Engländers gerührt hätte.« Der Bericht über Rittmeister Oates, der trotz der Qualen seiner Erfrierungen in den Schneesturm hinaustaumelte, um seine Freunde zu retten, und dazu den lapidaren Kommentar lieferte, er werde vielleicht »für einige Zeit« verschwinden, hätte direkt aus einem Jungenbuch stammen können. Hier präsentierte sich der Inbegriff des englischen Offiziers und Gentleman, der ohne Aufhebens seine Pflicht tut.

Abgesehen vom Heldentum gab es auch das menschliche Interesse. Mit Hilfe von Scotts Tagebüchern konnte die Öffentlichkeit, damals wie heute, bewegende Ereignisse in allen Einzelheiten so miterleben, wie sie sich zutrugen. Die Leser konnten die schreckliche Enttäuschung und die psychische Wirkung mit ihm teilen, den Pol zwar zu erreichen, aber dann feststellen zu müssen, dass Amundsen ihm zuvorgekommen war; die Frustration über das widrige Wetter, das die Gruppe daran hinderte, sich in Sicherheit zu bringen; der Schock an gesichts des Kräfteverlusts des wohl robustesten Mitglieds der Gruppe, ihres ersten Toten, Unteroffizier Edgar Evans; die Bestürzung, als sie herausfanden, dass einige der lebensnotwendigen und sorgfältig gelagerten Treibstoffvorräte verdunstet waren; die Qualen, die ihnen nagender Hunger und erfrorene Glieder bereiteten; die schmerzliche Verschlechterung des Zustands von Rittmeister Oates; das quälende Wissen, dass sie mit ihrem letzten Camp nur 20 Kilometer von einem großen Lager mit Lebensmittel- und Brennstoffvorräten entfernt waren, dieses aber wegen heftiger Schneestürme nicht erreichen konnten; die wehmütige Hoffnung, dass eine Suchmannschaft sie rechtzeitig finden würde; das Bild von Männern, die hilflos in ihrem Zelt lagen und hofften, durch das Toben des Schneesturms hindurch das Bellen der Schlittenhunde zu hören, das Rettung bedeuten würde; ihr starker Wunsch zu überleben, verbunden mit der Erkenntnis, dass es ihnen nicht gelingen würde. Wären Scott und seine Mannschaft spurlos verschwunden und hätte es keine Tagebücher und Nachrichten gegeben, wäre die Erinnerung an ihn wohl verblasst.

Ein anderer wichtiger Faktor der Heroisierung Scotts war Amundsen. Er war damals in den Augen vieler der Schurke und Gegenspieler des britischen Helden. Als Nicht-Engländer, Eindringling und Rivale war er der Mann, der sich aus Norwegen heraus geschlichen hatte, und zwar auf der Fram, »dem Wikingerschiff des 20. Jahrhunderts«, wie ein anderer norwegischer Forschungsreisender, Borchgrevink, das Schiff genannt hatte, und der seine Absicht verheimlicht hatte, nach Süden und nicht nach Norden zu fahren, bis Scott bereits auf seinem Weg zur Antarktis war. Er war der Mann, der das Ziel, den Südpol zu erreichen, in ein Wettrennen verwandelte; er war der »Profi«, der dank überlegener Technik, mit Skiern und Hunden, mit mehr Glück und besserer Vorbereitung den »begabten Amateur« Scott knapp vor dem Ziel schlug und ihm den Preis stahl. Tatsächlich bezeichnete Amundsen selbst seine Reise als »sportliches Kunststück«.

Amundsen galt als einer, der sich nicht an die Spielregeln hält, und seine Leistung schien weniger ehrenhaft und männlich als die Scotts, weil er sich beim Schlitten ziehen nicht auf seine eigenen Kräfte verlassen hatte. Scott hatte zehn Jahre zuvor geschrieben: »Keine Reise, die je mit Hunden unternommen wurde, kann dem Gipfel jener schönen Vorstellung nahe kommen, die erreicht wird, wenn eine Gruppe von Männern loszieht, um sich aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe Entbehrungen, Gefahren und Schwierigkeiten zu stellen, und die Tage und Wochen schwerer physischer Plackerei damit beendet, dass einige Probleme des großen Unbekannten gelöst werden.«3

Auch der geheimnisvolle Nimbus Antarktikas, der »letzten Grenze«, spielte eine Rolle. Als die Erforschung der südlichen Regionen um die Jahrhundertwende an Tempo gewonnen hatte, war die Phantasie der Massen gefesselt durch Beschreibungen eines Ortes von unvergleichlicher Schönheit, Unergründlichkeit und Gefahr. Die Berichte sowohl über Scotts Expeditionen als auch über die anderer Forscher klangen schwärmerisch und sensationell. Tryggve Gran schilderte es so: »Es kam uns vor, als lebten wir in einem gigantischen, wunderbaren Märchen; als wären wir über einen Ozean gefahren, wo in der nächtlichen Luft Tausende von weißen Lilien kleine Wellen bildeten. Und als die Sonne aufging, färbten sich die weißen Lilien violett, und das ganze Märchenland war in ein rosiges Licht getaucht.«4

Und dann gab es auch noch die Tiere. Scotts Leute hinterließen wunderschöne Erzählungen über solche Kuriositäten wie die kleinen Adéliepinguine. So schrieb Apsley Cherry-Garrard:

»Das Leben eines Adéliepinguins ist eines der unchristlichsten und erfolgreichsten auf dieser Welt... Etwa 50 oder 60 aufgeregte Vögel versammeln sich auf der Eisscholle, schielen über den Rand, unterhalten sich darüber, wie schön es wäre und was für ein gutes Abendessen sie haben würden. Aber das ist alles Theater: In Wirklichkeit haben sie Angst, weil sie den schrecklichen Verdacht haben, dass eine Weddellrobbe nur darauf wartet, den ersten von ihnen, der ins Wasser taucht, zu verspeisen... Tatsächlich versuchen sie dann einen Gefährten mit schwächerem Naturell zu überreden, sich ins Wasser zu werfen: Wenn ihnen das nicht gelingt, verhängen sie in aller Eile ein Todesurteil und stoßen ihn hinein. Und dann – ein Plumps, und alle übrigen stürzen sich kopfüber ins Wasser.«5

Ein solcher Anthropomorphismus war typisch für ein sentimentales Zeitalter, dass das Dschungelbuch hervorbrachte. Indem sie vorgaben, die geordnete Welt der Tiere spiegele die der Menschen wider, schlossen die Edwardianer die Möglichkeit aus, dass niedere, »animalische Instinkte« zu menschlichem Handeln anleiten könnten. Selbst wenn Darwins Theorie, wonach der Mensch vom Tier abstammte, zunehmend akzeptiert wurde, konnten Freuds Theorien über die menschliche Seele und ihre Abgründe keinesfalls richtig sein. Scott und seine Gefährten schienen die edlere Seite des Menschen zu verkörpern, indem sie Selbstaufopferung für andere, Treue bis in den Tod und die Dominanz menschlicher Wissbegierde bewiesen. Halb erfroren und halb verhungert hatten sie auf ihrer Rückkehr vom Pol weiter »geologisiert« und ihre schweren Gesteinsproben bis zum Ende mit sich geschleppt.

Nach dem Ersten Weltkrieg erreichte Scotts Heroismus sogar noch größere Bekanntheit. Sein Opfer in der reinen, sauberen Wildnis der Antarktis blieb auf tröstliche Weise unbefleckt inmitten der Zweifel darüber, was mit dem Morast, dem Leid und dem Elend in Flandern erreicht worden war.

Der geheimnisvolle Nimbus und die andauernde Faszination von Scotts letzter Antarktisexpedition lässt sich mit all diesen Dingen erklären. Natürlich fühlt sich unsere heutige Zeit mit Helden weniger wohl und ist zynisch darauf erpicht, ihre hohen Ansprüche und ihre Skepsis dadurch zu beweisen, dass sie alles umwühlt, um die tönernen Füße der Helden zu finden. In den letzten Jahren ist viel über die Tragweite von Scotts Leistung diskutiert worden, und man hat ihn auch zu seinen Ungunsten mit Amundsen verglichen. Es ist natürlich möglich, die Geschichte auf nüchterne Debatten über die Logistik zu beschränken, auf eine Diskussion über die Transportmöglichkeiten, die Vorteile von Hunden gegenüber Ponys, die Qualität der Rationen, die Effektivität der Planung, die Routen, die gewählt, und die Risiken, die eingegangen wurden. Doch bei aller Berechtigung dieser Untersuchungen besteht die Gefahr, dass man dabei die grundlegende Menschlichkeit dessen aus den Augen verliert, was da draußen geschah, in dieser einsamen Welt der Stille.

Es ist wichtig, die beschönigenden Erzählungen wegzulassen, die sich um Helden ranken, und die wahren, unter dieser Schicht liegenden Charaktere freizulegen. Doch wenn man glaubt, Scott und seine Gefährten hätten etwas Heroisches geleistet, heißt das nicht, dass sie vollkommen waren. Helden brauchen nicht vollkommen zu sein. Scott hat zweifellos Fehler gemacht. Er konnte schwierig, ungeduldig und aufbrausend sein. Er litt unter Vertrauenskrisen und zeitweilig unter Zerstreutheit und Depressionen, aber das tut seiner Größe keinen Abbruch. Die Geschichte der Südpolexpedition von 1910 wirkt immer noch faszinierend und inspirierend, aber sie ist nicht ohne Licht und Schatten. Es ist eine Geschichte der Beharrlichkeit und des unauslöschlichen Geistes angesichts einer grauenhaften Übermacht, und es ist auch eine Geschichte über Sturheit und Sentimentalität und über Männer, die tiefgründiger und komplexer waren, als wir es ihnen manchmal zugestehen. Sie waren Helden, aber eben auch Menschen.

KAPITEL 1

Anläufe zum großen Wettrennen

Die Geschichte der Antarktisforschung ist eine merkwürdige Folge von Phasen der Aktivität und des Desinteresses. Der Mensch drang nur langsam in die Geheimnisse Antarktikas ein. Die Wikinger durchkreuzten bereits die vereisten Gewässer der Arktis, aber als Wellington bei Waterloo kämpfte, gab es im Süden der Erdkugel immer noch einen unentdeckten Kontinent. Erst 1820 warf zum ersten Mal ein Mensch einen Blick auf das antarktische Festland. Als Scott 1901 mit der Discovery zu seiner ersten Expedition aufbrach, war über die Antarktis weniger bekannt als über den Mond vor der Landung im Jahre 1969.

Antarktika ist noch immer der am wenigsten bekannte aller Kontinente, der unwirtlichste und der gefährlichste – er ist kälter, höher und isolierter als irgendein anderes Gebiet auf der Erde. Eine ungefähr 13 Millionen Quadratkilometer große Landmasse, die aber mit Ausnahme von zwei Prozent von einem riesigen Eisschild bedeckt ist, der im Durchschnitt 1800 Meter misst. Vom Weltall aus gesehen, leuchtet die Eiskappe wie eine große weiße Lampe. Über 90 Prozent des Schnees und des Eises der Welt befinden sich in oder um Antarktika. Am Pol selbst erhebt sich die Sonne während des sechs Monate dauernden antarktischen Winters nicht über den Horizont. Auf dem Polarplateau sind Temperaturen von bis zu minus 90 Grad gemessen worden. Rund um den Pol liegt die Jahresdurchschnittstemperatur um minus 55 Grad. Winde von Orkanstärke peitschen über seine Fläche und verursachen dichte, heftige Schneetreiben. Doch auf jeden, der einmal in Antarktika auch nur hineingeschnuppert hat, übt der Kontinent eine starke Anziehungskraft aus. In allen Tagebüchern der Entdecker und Forscher wird er als eine Welt von zauberhafter Schönheit, aber auch als ein Ort von solch grauenhafter Einsamkeit und Melancholie beschrieben, dass ein Mensch dort durchaus dem Wahnsinn verfallen kann.

Jahrhundertelang ist allein schon die Existenz Antarktikas bezweifelt und bestritten worden, obschon die Vorstellung von einem Erdteil im tiefen Süden uralt war. Schon Aristoteles glaubte, dass die Erde eine Kugel sei und dass es ein Gegengewicht zu den arktischen Gegenden geben müsse, aber die kirchliche Gelehrsamkeit des Mittelalters verwarf diesen Gedanken.

Die Überquerung des Äquators durch Lopo Gonçalves im 15. Jahrhundert weckte Interesse an der Idee, im Süden gebe es ein reiches, üppiges Königreich. Eine Zeitlang – bis Bartolomeu Diaz das Kap umschiffte und 1487 in den Indischen Ozean nach Osten segelte, zehn Jahre später gefolgt von Vasco da Gama – glaubten manche, dass es sich bei den Küsten Südwestafrikas um die nördliche Spitze des großen Südkontinents handeln könnte. Als die Aufmerksamkeit sich nach Südamerika verlagerte, meinten viele, dass Antarktika sich unmittelbar daran anschließe, und andere, dass Feuerland die nördliche Spitze einer großen Landmasse im Süden bilde.

Mit diesen Vorstellungen räumte Francis Drake auf, der mit seiner großen Umsegelung von 1577 bis 1580 bewies, dass sich an Südamerika kein südlicher Erdteil anschloss und dass »der Atlantische Ozean und die Südsee in einem weiten und freien Raum aufeinander treffen«.1 Doch der Glaube an einen gemäßigten Südkontinent, der sich weit nach Norden erstreckte, hielt sich noch zwei weitere Jahrhunderte, trotz stichhaltiger Beweise des Gegenteils durch die Kaperfahrten von Männern wie Bartholomew Sharpe und William Dampier, die mit ihren Schiffen ungeniert über das hinwegsegelten, was, den Karten zufolge, trockene Landmasse hätte sein müssen.

Die im 18. Jahrhundert wachsende Begeisterung für die koloniale Expansion hatte zur Folge, dass die Regierungen Forschungsreisen für strategisch zu wichtig hielten, um sie nur am Handel interessierten Abenteurern und anderen, die auf eigene Faust reisten, zu überlassen. Großbritannien, Frankreich und Russland entsandten Expeditionen. Für Großbritannien machte Kapitän James Cook den Anfang. Cook entschied sich für flachgehende Schiffe, die imstande waren, in Küstennähe zu segeln, und mit denen auch die ersten hydrographischen Messungen in Antarktika durchgeführt werden konnten. Die Wissenschaft entwickelte sich wie der Imperialismus zu einer mächtigen Antriebsfeder für die Forschung.

Cooks Leistungen waren außerordentlich. Am 17. Januar 1773 überquerte sein kleines 460-Tonnen-Schiff, die Resolution, als erstes den südlichen Polarkreis. Cooks 1777 veröffentlichte Voyage towards the South Pole and around the World enthielt die ersten Beschreibungen der reichen und prächtigen Tierwelt der Antarktis, der großen Wale, der hoch in der Luft schwebenden Albatrosse und der anmutigen Sturmvögel. Cook drang in das große Packeis vor, das Antarktika umgibt, das sich zurückzieht und wieder ausbreitet, und überquerte im Lauf von zwei antarktischen Sommern den Polarkreis insgesamt dreimal. Bei der dritten Gelegenheit wurde Cook schließlich von dem unerbittlichen Packeis gebremst.

Jetzt wirkten sich die Strapazen auf die Besatzung des Schiffes aus, und Cook trat mit großer Erleichterung die Rückreise an. Nachdem er diese feindliche Welt gestreift hatte, war er davon überzeugt, dass »sich dieses Eis bis zum Pol erstreckte« und dass kein Kontinent in diesem Ozean zu finden sei, sondern dass das, was so weit im Süden liegen müsse, wegen des Eises vollkommen unzugänglich sei. »Sollte irgend jemand die Entschlossenheit und die Stärke besitzen, diesen Punkt klären zu wollen, indem er doch noch weiter nach Süden vordringt als ich, so werde ich ihm den Ruhm seiner Entdeckung nicht neiden, sondern ich erlaube mir festzustellen, dass die Welt daraus keinen Nutzen ziehen wird.«

Fast ein halbes Jahrhundert später sollte ihm jemand folgen. 1819 umsegelte William Smith das Kap Horn. Die Stürme, für die Kap Horn berüchtigt ist, trieben ihn zwischen Inseln mit schneebedeckten Bergen nach Süden. Er kehrte im darauf folgenden Jahr zurück, um diese Inseln für Großbritannien zu reklamieren, und nannte sie South Shetland Islands. Seine Berichte von großen Robbenkolonien machten Eindruck auf industrielle Finanziers, die seine erneute Rückkehr als Kapitän und als Lotse für Edward Bransfield ermöglichten, der die Inseln vermessen sollte. Schlechte Wetterbedingungen trieben sie durch dichten Nebel sogar noch weiter nach Süden. Als es wieder aufklarte, waren sie überrascht, weiter südwestlich Land vor sich liegen zu sehen. Es war ein ziemlich trister Anblick, aber was sie aufmunterte, war die Hoffnung, dass es sich tatsächlich um den lange gesuchten südlichen Erdteil handeln könnte. Sie hatten recht. Was sie sehen konnten, war die Nordspitze der Antarktischen Halbinsel.

Doch ob sie wirklich die ersten waren, die Antarktika sichteten, entwickelte sich zu einer Streitfrage. Nur drei Tage zuvor hatte Kapitän Baron Fabian Gottlieb von Bellingshausen von der Kaiserlich Russischen Flotte über 3000 Kilometer südöstlich bei dem Versuch, Antarktika zu umfahren, einen festen Streifen Eis geortet, der sich vom Osten über Süden nach Westen erstreckte. Einige behaupten, Bellingshausen habe als erster Mensch Antarktika erforscht, obschon er den Kontinent nicht erkannt hatte. Wie auch immer – er setzte seine Reise fort und erreichte die South Shetland Islands in dem glücklichen, aber irrigen Glauben, sie entdeckt zu haben.

Erst jetzt wurden britische Robbenfänger, die Berichte über einen großen Reichtum an Seehunden und Walen zu diesen Inseln gelockt hatten, zu Pionieren der Antarktikaforschung; es waren Männer wie James Weddell, John Biscoe und John Balleny. Wie Scott selbst voller Bewunderung schrieb: »In den kleinsten und unglaublichsten Schiffen stürzten sie sich kühn in stürmische, eisübersäte Gewässer und schrammten immer wieder an einer Katastrophe vorbei; ihre Schiffe waren ramponiert und strapaziert und hatten üble Lecks; ihre Mannschaften waren erschöpft von unablässigen Plackereien und durch Skorbut dezimiert.«2 1823 stieß Weddell 400 Kilometer weiter nach Süden vor als Cook.

1839 brach James Clark Ross, ein schneidiger britischer Marineoffizier, der als erster den nördlichen Magnetpol erreicht hatte, auf der Suche nach dem südlichen Magnetpol zur größten Antarktisexpedition des 19. Jahrhunderts auf. Während der Reisevorbereitungen in Tasmanien hörte er beunruhigende Nachrichten über eine amerikanische Expedition unter Oberleutnant zur See John Wilkes sowie über eine Gruppe unter dem französischen Forscher Dumont d’Urville. Beide waren offensichtlich emsig in der Region tätig, in der der südliche Magnetpol vermutet wurde. Ross war »beeindruckt von dem Gefühl, dass England auf dem Weg der Entdeckungen immer geführt habe«, und beschloss, »jede Einmischung in ihre Entdeckungen« zu vermeiden und eine weiter östlich verlaufende Route nach Süden zu wählen. Diese Entscheidung war viel bedeutsamer, als er ahnte. Sie sollte zu den bemerkenswertesten Entdeckungen führen, die je in Antarktika gemacht wurden, und den Weg zur Erforschung des Festlandes durch Scott, Shackleton und Amundsen bereiten.

Ross schlug sich vier Tage lang durch das Packeis in jene Gewässer vor, die heute unter dem Namen Ross-Meer bekannt sind. Seine beiden Schiffe, die Erebus und die Terror, waren mit riesigen Spanten verstärkt worden, damit sie sich ihren Weg durch das Packeis bahnen konnten, wo ein leichteres Schiff wie eine Nuss hätte zermalmt werden können. Am 10. Januar 1841 stieß der wachhabende Offizier einen aufgeregten Schrei aus. Am Horizont, vielleicht in einer Entfernung von 150 Kilometern, lag dort, wo man kein Land vermutet hatte, Land, nämlich eine gezackte, mächtige Kette schneebedeckter Gipfel. Dies berührte Ross so tief, dass er eine schwärmerische Beschreibung »eines überaus zauberhaften Anblicks« lieferte, und von »hohen Gipfeln, vollkommen bedeckt mit ewigem Eis« sprach. Er benannte die einzelnen geographischen Merkmale und taufte als erstes das eindrucksvolle, nördlichste Kap nach Viscount Adare, der für Glamorganshire im Parlament saß.

In einiger Entfernung von Cape Adare traf Ross eine weitere wichtige Entscheidung, die sich als folgenreich erweisen sollte. Er beschloss, die neue Küste im Süden zu erforschen. Es war eine magische, unheimliche Reise zwischen hoch aufragenden Bergen und weiß glänzenden Gletschern. Er setzte die politisch zweifellos heikle und die Phantasie strapazierende Arbeit fort, in dieser eigenartigen neuen Welt einer Landmarke nach der anderen einen Namen zu geben. So taufte er von zwei Bergketten die eine nach der Royal Society und die andere nach der British Association; einzelne Berge in jeder Kette wurden nach illustren Mitgliedern der jeweiligen Gremien benannt. Auch Premier minister Melbourne erhielt einen Berg. Auf der kleinen felsigen Possession Island wurde eine Zeremonie abgehalten, in deren Verlauf auf diese Neuentdeckungen im Namen der jungen Queen Victoria Anspruch erhoben wurde.

Auf seiner Reise nach Süden sichtete Ross am 28. Januar 1841, einem klaren, strahlenden Tag, auf der Insel, die heute seinen Namen trägt, zwei Vulkane, die für die Polarforscher zu vertrauten Wahrzeichen werden sollten. Den 3794 Meter hohen tätigen Vulkan nannte er Mount Erebus und den 3313 Meter hohen erloschenen Vulkankegel Mount Terror. Die Weite und die Entlegenheit dieser Gegend flößten Ross und seinen Leuten ein Gefühl der Ehrfurcht und ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit und Hilflosigkeit ein. Dieses Gefühl verstärkte sich, als sich ihnen auf ihrem Weg nach Süden ein weiterer verblüffender Anblick bot – »ein senkrechtes Kliff aus Eis zwischen 45 und 65 Metern über Meereshöhe, oben vollkommen flach und plan an der Spitze und ohne irgendwelche Spalten oder Vorgebirge auf der zur See gewandten Seite«, wie Ross es beschrieb. Die Oberfläche dessen, was heute als Ross-Schelfeis oder Große Eisbarriere bekannt ist, erschien ihm völlig glatt und wie eine riesige Fläche aus überfrorenem Silber. Was jenseits davon lag, konnte er nur vermuten. Sein Weg nach Süden war so nachhaltig blockiert, als würden sich, wie er bedauernd schrieb, die Klippen von Dover vor ihm auftürmen. Doch ohne es zu wissen, hatte er den Weg gewiesen. Mit seinen Forschungen hatte er den Nachweis geliefert, dass das Eis im Ross-Meer während des antarktischen Sommers rascher schmolz als irgendwo sonst. Er hatte auch die Ross-Insel mit ihrer geschützten Meerenge entdeckt, die er nach dem Kapitänleutnant der Terror, Archibald McMurdo, nannte.

Ross verließ Antarktika schließlich im Jahr 1843, nachdem er im Februar 1842 einen neuen Rekord auf dem Weg nach Süden aufgestellt hatte. Und wieder herrschte Stille. Es war klar, dass die einzige Möglichkeit, auf das Festland vorzudringen, darin bestand, auf dem Eis zu landen. Es schien ein riskantes und wenig verlockendes Unterfangen, und in den folgenden 50 Jahren konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf die Arktis. Die Erebus und die Terror sollten schon bald mit Sir John Franklin zu ihrer verhängnisvollen Suche nach der Nordwestpassage aufbrechen und nie mehr in südliche Gewässer zurückkehren.

Das Interesse am Süden erwachte erst wieder gegen Ende des 19. Jahrhunderts. 1895 fuhr ein junger Norweger, der seit seiner Kindheit mit Roald Amundsen befreundet war, Carsten Borchgrevink, mit einer Expedition, die von dem Erfinder der Harpunenkanone finanziert wurde, nach Süden. Zweck der Reise war die Suche nach neuen Walfanggründen. Am 24. Januar 1895 unternahmen Borchgrevink und seine Begleiter als erste eine Landung auf dem Festland. Sie landeten unterhalb von Cape Adare, wo die relativ geschützte Lage und der für den Winter ausreichende Pinguinbestand Borchgrevink auf den Gedanken brachten, dass es möglich sein könnte, an diesem trostlosen Ort zu überwintern.

Er brauchte drei Jahre, um genügend Mittel aufzutreiben. In der Zwischenzeit hatte eine belgische Expedition unter der Leitung von Adrien de Gerlache auf dem Robbenfänger Belgica das Grahamland erforscht. Doch das Schiff war in der Eismasse des Bellingshausen-Meeres steckengeblieben. Die Besatzung hatte eine traurige und beängstigende Zeit durchlebt – einige wurden geisteskrank, während andere dem Skorbut zum Opfer fielen. Am Ende musste die Belgica aus dem Eis heraus gesägt werden. Aber sie war das erste Schiff, das in Antarktika überwinterte. Der Zweite Offizier an Bord hieß – Roald Amundsen.

Unterdessen war Sir George Newnes, der wohlhabende Verleger der Wochenzeitschrift Tit-Bits und des illustrierten StrandMagazine, Borchgrevinks Mentor geworden und hatte 35 000 Pfund bereitgestellt, unter der Bedingung, dass das Unternehmen als »Die britische Antarktis-Expedition« segelte. Dies war die Reise des Walfängers SouthernCross, der im Februar 1899 Cape Adare erreichte und dort zehn Mann und 70 Hunde einem ungewissen Schicksal auslieferte. Es muss ein Gefühl gewesen sein, als würde man auf dem Mond ausgesetzt. Die Männer wussten nicht, was sie zu erwarten hatten, und ihr Unbehagen wurde durch die unheimlichen Lichteffekte verstärkt, die entstanden, wenn das Polarlicht über ihnen am Himmel tanzte. Besorgt, aber entschlossen bauten sie eine Holzhütte mit einem Dach aus Segeltuch und Seehundfellen, das sie mit Kohlensäcken beschwerten, und richteten meteorologische und erdmagnetische Observatorien ein.

Zu einem sonnenlosen südlichen Winter mit bitterkalten Temperaturen und heftigen Stürmen verurteilt zu sein stellt das körperliche und geistige Durchhaltevermögen auf eine gewaltige Probe. Die Männer verfielen bald in Depressionen und gingen immer ungeduldiger miteinander um. »Die Stille dröhnt in den Ohren. Es sind Jahrhunderte von aufeinander gehäufter Einsamkeit«, schrieb Borchgrevink niedergeschlagen.3 Nicht alle überlebten. Im Oktober war einer aus der Gruppe, der Naturforscher Nikolai Hanson, gestorben. Doch als das Licht wiederkehrte, brachen sie zu Schlittenexpeditionen auf, obwohl sie wegen der aus Bergen und Gletschern bestehenden Barriere rund um das Kap nicht weit vordringen konnten. Als die SouthernCross im Januar 1900 zurückkehrte, brachte sie die Gruppe weiter nach Süden, zu Ross Island und zum Ross-Schelfeis, und hier fuhr Borchgrevink mit dem Schlitten fast 20 Kilometer in Richtung Pol. Der Startschuss für den Wettlauf zum Südpol war gefallen.

Alle diese Aktivitäten waren mit wachsender Sorge von Sir Clements Markham beobachtet worden, dem Mann, der in Scotts Leben und, wie manche sagen würden, auch bei seinem Tod, eine so beherrschende Rolle spielen sollte. Markham drängte leidenschaftlich darauf, eine britische Antarktisexpedition auf die Beine zu stellen, und hatte bereits präzise Vorstellungen. Einen Wettlauf zum Pol wollte er nicht. Und er glaubte auch nicht, dass dies der Wunsch der britischen Wissenschaftler sei. Er war vielmehr davon überzeugt, dass das Beste eine zuverlässige, kontinuierliche, mühsame und systematische Erforschung der ganzen südlichen Region sei und dass diese Forschungsarbeiten die Königlich Britische Marine ausführen sollte. Doch indirekt stand fest, dass die Briten, sollte es zu einem Gerangel um den Pol kommen, diesen als erste erreichen sollten.

Markham wurde 1830 geboren, nur vier Tage nach der Gründung der Royal Geographical Society, die er später mit Befehlen, Schikanen und mit guten Worten zur Förderung seines Vorhabens bewegen sollte. Er wurde ein Marineoffizier, an dem ein Forscher verloren gegangen war. 1851 fuhr er als junger Midshipman auf einer Expedition mit, die nach Franklin suchte, und schloss eine schwärmerische Freundschaft mit Leopold McClintock, einem Pionier in jenen Schlittentechniken, die später von Scott angewandt werden sollten. McClintock war überzeugt, dass vor größeren Schlittenexkursionen Vorratslager eingerichtet werden sollten. Er glaubte auch fest daran, dass gesunde, gut trainierte Männer zuverlässigere Zugtiere seien als Hunde. Menschen waren seiner Meinung nach zum Ziehen der Fahrzeuge am besten geeignet.

Der Expedition gelang es nicht, Franklins grausiges Schicksal aufzuklären. Dieses Rätsel sollte McClintock erst ein paar Jahre später lösen, als Markham bereits aus der Marine ausgeschieden war, um sich auf Forschungsarbeiten in Peru zu stürzen. Als sein Vater starb und ihn mittellos zurückließ, musste er seine Pläne ändern. Es gelang ihm, von einem langweiligen Bürojob im Finanzamt in jene Behörde überzuwechseln, aus der später das India Office werden sollte. Er setzte sich bei seinen Vorgesetzten dafür ein, den peruanischen Cinchonabaum, dessen Rinde Chinin enthält, nach Indien einzuführen. Schon bald befand er sich wieder auf Reisen, schmuggelte Sämlinge von Peru nach Indien, wo er sich am Aufbau einer erfolgreichen Chinin-Industrie beteiligte.

Als nächstes wurde er als Geograph an die britische Militärexpedition, die den Kaiser von Abyssinien in Magdala besiegte, »ausgeliehen«. Er wurde auch zum Mitglied der Royal Geographic Society berufen. Diese war für einen Mann mit seinen Talenten und Interessen genau der richtige Tummelplatz. Die Vortragssäle der Gesellschaft waren gerammelt voll mit Leuten, die die neuesten Berichte der Reisenden hören wollten, und Markham wurde zu einer herausragenden Figur. Dem Bibliothekar der Gesellschaft zufolge »herrschte in den frühen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Königlichen Geographischen Gesellschaft ein überreiches Leben ... Sir Clements Markham ..., der wie ein kleiner Junge vor Begeisterung überschäumte, veranstaltete eine Reihe glänzender Abende, an denen er an die Großtaten Prinz Heinrichs des Seefahrers, Kolumbus’, Franklins und anderer erinnerte.«4

Besonders hinter seiner romantischen Schwärmerei für die Heldentaten der Seefahrer verbargen sich eiserne Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Trotz. Viele fanden diese Kombination von Eigenschaften enervierend, aber sie halfen ihm, sein großes Ziel zu erreichen. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten der Gesellschaft 1893 gab er bekannt, dass die Entsendung einer Antarktisexpedition das wichtigste Ziel seiner Amtszeit sein werde, und er setzte einen Antarktisausschuss ein, dessen Vorsitz er natürlich selbst übernahm. Auf diesen Augenblick hatte er sich seit Jahren vorbereitet und war nun sehr darauf bedacht, keine Zeit zu verlieren. Eine Verzögerung würde nur ausländischen Rivalen die Möglichkeit eröffnen, Großbritannien den Ruhm zu stehlen.

Rivalen vom Schlage eines Borchgrevink. Der Norweger wurde – wegen seiner Bescheidenheit oder wegen seines Taktgefühls – nicht richtig wahrgenommen, aber er hatte sich 1895 in London an den Internationalen Geographenkongress gewandt, voller Stolz auf die Leistungen seiner ersten Antarktisreise verwiesen und seine Absicht erklärt, eine weitere Expedition zu organisieren. Markham fühlte sich, als habe er ihm den Fehdehandschuh hingeworfen. Es war ein herber Schlag für ihn, als Sir George Newnes sich bereit erklärte, 1898 Borchgrevinks zweite Expedition zu finanzieren.

Doch 1895 hatte der Geographenkongress einstimmig beschlossen, der Antarktisforschung höchste Priorität einzuräumen. Auf diese Weise ermutigt, bestürmte Markham das Finanzministerium und die Admiralität wegen der Finanzierung. Als er dort nicht zum Ziel kam, wandte er sich an seine eigene Gesellschaft und überredete sie, 5000 Pfund zu bewilligen und einen Appell an die Öffentlichkeit zu richten. Als geschickter Organisator hatte Markham schon einige Zeit zuvor bemerkt, dass es mehr als nur patriotischen Eifers bedurfte, um sich die Unterstützung zu sichern, die er benötigte. Er musste das wissenschaftliche Establishment auf seiner Seite haben, und dafür reichte die Royal Geographical Society nicht aus. Er brauchte das noch höhrere Gremium der Royal Society. Mit honigsüßen Worten beschwor er diese, dem Unternehmen ihren »großen Namen« zu leihen, wozu sie sich im Februar 1898 gnädig bereit erklärte.

Obwohl Markham dies mit Genugtuung erfüllte, hatte er bis März 1899 erst 14 000 Pfund gesammelt. Er brauchte selbst einen Sir George Newnes, und er fand ihn. Die Rettung kam in Gestalt des reichen Geschäftsmannes Llewellyn Longstaff, der 25 000 Pfund bereitstellte. Markham war begeistert. Nun sagte auch das Finanzministerium 40 000 Pfund zu, falls von Privatleuten eine gleich hohe Summe beigesteuert werde. Markham hatte Erfolg und konnte jetzt seine Aufmerksamkeit der wichtigen Frage zuwenden, wer die Expedition leiten sollte. Markham hatte ganz bestimmte Vorstellungen. Trotz des Engagements der Royal Society stand für ihn fest, dass der Leiter kein Wissenschaftler sein sollte, sondern ein Offizier mit der Nüchternheit und Disziplin, wie sie nur eine Ausbildung bei der Marine vermitteln konnte. Obwohl der wissenschaftliche Fortschritt ein wichtiger Aspekt des Unternehmens war, war das, worauf es Markham wirklich ankam, die geographische Erforschung der Antarktis und die Chance für junge Marineoffiziere, sich dabei einen Namen zu machen.

Denn der Expeditionsleiter musste jung sein. Markham glaubte fest, dass dies eine Aufgabe war, die physische Kraftreserven und Mut, aber auch die geistige Flexibilität der Jugend erfordere. Wer würde sich der Herausforderung als würdig erweisen? Er hatte sich immer zutiefst und vielleicht in unangemessener Weise für junge Marineoffiziere und -kadetten und ihre Karrieren interessiert und ihre Tauglichkeit unter dem Blickwinkel seines großen Projektes abgeschätzt. Kapitän Wilson Barker, Kommodore der Worcester, des Ausbildungsschiffes der Handelsmarine, untersagte es seinen jungen Leuten, Markhams Einladungen zu sich nach Hause anzunehmen. Was auch immer Markhams Beweggründe gewesen sein mögen, die er sich vielleicht nicht einmal selbst ganz ehrlich eingestand – er hatte sicherlich ausreichend Gelegenheit, die aufsteigenden Sterne der Marine zu begutachten. Markham berichtet in seinem nach Scotts Tod veröffentlichten Buch TheLandsofSilence, wie er Scott auswählte. Sein Vetter Albert Markham war Kommodore des Ausbildungsgeschwaders der Königlich Britischen Marine, das im März 1887 in den glitzernden Gewässern der Karibik unterwegs war; in seiner Begleitung befand sich unter anderem auch Sir Clements.

Im strahlenden Sonnenschein Westindiens war eine Gruppe junger Seeoffiziersanwärter gerade mit den letzten Vorbereitungen für ein Wettrennen ihrer Kutter über die Bay von St. Kitts beschäftigt. Es war genau die Art von Wettbewerben, die dem 57jährigen Sir Clements gefielen, und er sah von der Brücke der HMS Active voll gespannter Ungeduld zu. Die Herausforderung für die jungen Offiziere bestand darin, ihre Kutter in Fahrt zu bringen, unter Segel zu gehen, über eine Seemeile gegen den Wind aufzukreuzen, eine Tonne zu umsegeln, dann den Mast umzulegen, die Segel einzuholen und zurück zu rudern. Es war ein aufregender Wettbewerb, bei dem drei junge Männer um den Sieg kämpften – Tommy Smyth von der Active, Hyde Parker von der Volage und ein Achtzehn jähriger von der Rover, Robert Falcon Scott. Eine Zeitlang stand es zwischen Scott und Hyde Parker auf des Messers Schneide, aber schließlich gewann Scott.

Wahrscheinlich nach entsprechender Intervention von Sir Clements lud der Kommodore Scott vier Tage später zum Abendessen ein – »ein charmanter Junge« notierte Markham in sein Tagebuch. Sir Clements sprach mit dem jungen Midshipman und geriet in seinen Bann. Einer seiner Kollegen sollte später über Scott bemerken, dass niemand charmanter sein konnte als er, wenn er es wollte. Mit seinen ernsthaften blauen Augen, die Intelligenz und Energie ausstrahlten, machte er offensichtlich einen tiefen Eindruck auf den Älteren. Markham schrieb später in seinem Buch, er sei in diesem Augenblick zu dem Schluss gekommen, dass Scott dazu bestimmt sei, die Antarktisexpedition zu leiten. Doch das war eine romantische Verklärung im Nachhinein. Markham hatte sein Auge auch auf einige andere hoffnungsvolle junge Offiziere geworfen, und die Entscheidung fiel keinesfalls so eindeutig aus. Auch das Schicksal sollte eine Rolle spielen, das Scott Markham noch bei zwei anderen Gelegenheiten über den Weg laufen ließ.

Markham sah Scott zunächst in Vigo wieder. Zu jener Zeit war Scott Torpedo-Offiziersanwärter auf der EmpressofIndia. Markham fand seine früheren Eindrücke bestätigt. Mehr denn je war er von Scotts »offenkundiger Berufung« für ein solches Kommando beeindruckt.5 Doch zur entscheidenden Begegnung kam es 1899. An einem warmen Junitag befand er sich auf Urlaub in London, und »als ich eines Tages die Buckingham Palace Road hinunterging, erspähte ich Sir Clements auf dem Gehsteig gegenüber; natürlich überquerte ich die Straße, und ebenso natürlich kehrte ich um und begleitete ihn zu seinem Haus. An diesem Nachmittag hörte ich zum ersten Mal, dass es so etwas wie eine künftige Antarktisexpedition gab; zwei Tage später bewarb ich mich um ihre Leitung.«

Zwar hegte Scott keine besondere Vorliebe für die Polarforschung, doch er hatte andere Ziele, die er vielleicht mit Hilfe dieses Abenteuers erreichen konnte. Der Träumer und der Mann der Tat, diese beiden Seiten seines komplexen Wesens konnten auf dem unbekannten Kontinent möglicherweise ihre Erfüllung finden. Außerdem glaubte Scott an das Schicksal.

KAPITEL 2

Scotts frühe Jahre

Jeder der fünf Männer, die zum Südpol reisen und auf dem Ross-Schelfeis umkommen sollten, hatte einen komplizierten Charakter, aber keiner war komplexer als der von Robert Falcon Scott. Er war keine geborene Führungspersönlichkeit. Obwohl er viele hervorragende Eigenschaften besaß, bedeutete für ihn die Aufgabe, eine Expedition zu leiten und für so viele Leben Verantwortung zu tragen, keine geringe Last. Ihn quälte die Angst, »unter pari« zu sein. Er gehörte auch zu den größten Kritikern seiner selbst und gestand, den sicheren Tod vor Augen, in seinem Abschiedsbrief an seine Frau: »Das ererbte Laster von meiner Seite der Familie ist Trägheit ... Ich musste mich dazu zwingen, energisch zu sein.« Er empfahl ihr dringend, ihren gemeinsamen Sohn vor den Gefahren der Trägheit zu schützen. Es war eine Warnung, die von Herzen kam, und ist ein bewegendes Zeugnis für seinen Kampf mit den widersprüchlichen Seiten seines Charakters. Schon zu Beginn ihrer Beziehung vertraute er seiner späteren Frau an, dass »ich niemals ganz in mein vorgegebenes Schema passen werde«.1

Schon als kleiner Junge erwies sich Scott als seltsame Mischung. Sein Vater nannte ihn »Old Mooney«, weil er so verträumt war. Er war zart gebaut und ein Spätentwickler mit Furcht vor Blut und einem Hang zum Einzelgängertum. Andererseits war er auch der erste, der sich für seinen Bruder und seine Schwestern gewagte Spiele ausdachte, unter anderem so beunruhigende Kunststücke wie über eine Veranda und das Glasdach zu klettern und sich aus ungefähr vier Metern Höhe auf den Boden fallen zu lassen; ein Ausrutscher hätte einen verhängnisvollen Sturz durch das Glas und auf den darunter liegenden Steinfußboden bedeutet. Er konnte launisch und schwierig sein, neigte zu heftigen Wutausbrüchen und war ein schlechter Verlierer. Doch er war auch warmherzig und liebevoll, verfügte über eine gehörige Portion Charme und blieb seiner großen Familie sein Leben lang zutiefst verbunden.

Scott wurde am 6. Juni 1868 in Devonport in eine Mittelschichtfamilie mit starker Vorliebe für die Marine hinein geboren. Zunächst kamen zwei Töchter, Ettie und Rose, zur Welt, dann folgte Robert Falcon. Nach ihm kamen eine weitere Tochter, Grace, ein Bruder namens Archie und schließlich Katherine. Scott verlebte eine glückliche, unbeschwerte Kindheit. Die Geschwister sorgten für ihre eigenen Belustigungen, denn sie wohnten zwar in einem geräumigen Haus mit vielen Bediensteten, doch an Bargeld herrschte Mangel. Das große alljähr liche Vergnügen bestand darin, sich im Theater von Plymouth Pantomimen anzusehen. Scott liebte das Geheimnisvolle und das Drama tische am Theater, und die Magie jener alljährlichen Ausflüge vergaß er sein Leben lang nicht.

Hannah Scott, die Mutter, widmete einen Großteil ihrer Zeit der Pflege ihrer betagten Eltern, und John Scott war zwar ein liebevoller, aber nicht gerade energiegeladener Vater. So konnten die Kinder weitgehend tun, was sie wollten, und Kindermädchen und Gouvernanten mit Leichtigkeit ausmanövrieren. Sie veranstalteten waghalsige Klettertouren über hohe, verschlossene Tore, die zum Süßigkeitenladen des Dorfes führten, und erlebten herrliche Abenteuer, wenn sie sich in einem Trog einen Bach hinuntertreiben ließen. Mit acht Jahren erklärte sich Scott offensichtlich zum »Admiral«, erfand eine Art Schießpulver und katapultierte seinen Feind, die Terror of Devon (in Wirklichkeit ein einfaches Holzbrett), aus dem Wasser hinaus. Eines Tages kippte »Cons« Trog um, und er und sein entzückender, aber unpraktischer schwarzer Samtanzug wurden patschnass. Seine Schwester erinnerte sich daran, wie sein von einem Lachanfall geschüttelter Vater ihn beim Hosenboden packte, während der kleine Scott sich die Augen ausheulte.

Es gab noch andere Missgeschicke. Einmal schnitt sich der sieben jährige Scott, als er mit seinem ersten Taschenmesser spielte. Statt ein großes Tamtam zu veranstalten, steckte er seine verletzte Hand in die Hosentasche und ging davon, als sei nichts geschehen. Diese Geschichte wird oft zitiert, und zwar in dem Sinne, dass Helden »Besserungsgeschichten« aus ihrer Jugend angeheftet werden als früher Hinweis auf ihr späteres heroisches Schicksal; damit verbunden wurde die Geschichte seines Onkels, der, von einem Tiger übel zugerichtet, seine Wunde mit imperialer Kaltblütigkeit selbst verätzte. Auch wenn der kleine Scott hier ein beachtliches Maß an Selbstbeherrschung an den Tag legte, so hatte sein Verhalten wahrscheinlich eher praktische als heroische Gründe – hätte er viel Aufhebens gemacht, hätte man ihm das Messer weggenommen. Außerdem pflegte er beim Anblick von Blut in Ohnmacht zu fallen.

Es gibt noch andere sympathische Einblicke in das Leben auf Outlands, dem Familiengut – die Ausflüge in die nahe gelegene Pfarrkirche St. Mark’s, bei denen Scott in seinem Eton-Anzug mit weißem Kragen herumzappelte; als er im Alter von acht Jahren der Gouvernante seiner Schwester entwachsen war und jeden Tag auf seinem Pony Beppo zur Schule in Stoke Damerel ritt; seine Liebe zu Tieren – seien es der stämmige kleine Beppo, die Hunde der Familie oder der Pfau, der auf dem Rasen kreischte und umher stolzierte. Eines Tages wurde er, als er im Trab von der Schule nach Hause ritt, von einem besonders eindrucksvollen Ausblick abgelenkt. Er stieg ab, um zu einem besseren Aussichtspunkt zu gelangen, und ließ Beppo einfach davonlaufen. Später kam eine kleine, niedergeschlagene Gestalt den Weg herauf getrottet und hatte die unangenehme Aufgabe, seinen Eltern die Sache zu erklären. Doch er hatte jeder Polizeistation, an der er vorbeikam, eine Beschreibung von Beppo gegeben und bewies damit, dass der Träumer auch eine sehr praktische Seite hatte.

Dennoch bereitete der junge Con seinen Eltern allmählich Sorgen. Seine Anfälle träumerischer Geistesabwesenheit schienen sich sogar noch zu häufen, und in der Schule schien er hinter seinem jüngeren Bruder, dem tatkräftigen und fröhlichen Archie, zurückzubleiben. Er wurde ins Internat der Foster’s Naval Preparatory School geschickt, damit er sich dort auf die Aufnahmeprüfung für einen Platz als Marinekadett vorbereiten konnte, und in den Ferien sorgte sein Vater dafür, dass er ordentlich büffelte. Was Scott davon hielt, kann nur vermutet werden. Bekannt ist, dass er seine Initialen in eine der langen Schulbänke schnitzte, ganz gute, aber keine sensationellen Fortschritte machte, beliebt war und – von der Initialenschnitzerei einmal abgesehen – angeblich zu den Jungen mit dem besten Benehmen gehörte, die diese Schule je besuchten.

Am Vorabend seines 13. Geburtstags bestand Scott die Kadettenprüfung und tauschte am 15. Juli 1881 Outlands gegen die strikte Disziplin auf der HMS Britannia, dem Kadettenschulschiff der Marine, das im Fluss Dart vor Anker lag. Er machte sich gleich an die Arbeit und begriff rasch, dass er die sensible, einzelgängerische Seite seines Wesens verbergen musste. Es gibt ein Foto, das ihn als Marinekadetten zeigt – ein junger Mann mit ernsten Gesichtszügen und fein säuberlich gebürsteten Haaren unter der Mütze, der mit einem ganz zarten Anflug eines Lächelns in die Kamera blickt. Mit 150 weiteren Kadetten zusammengepfercht, war er einem Regime unterworfen, das Pünktlichkeit, Präzision und Geistesgegenwart verlangte. Die Strafen für diejenigen, die nachlässig waren und sich nicht konzentrieren oder anpassen konnten, waren streng. Er lernte, in einer Hängematte zu schlafen, und wurde in die Geheimnisse der Seefahrt, einschließlich Navigation, Astronomie, Physik und Geometrie, eingeweiht. Auch die körperlichen Kräfte waren gefordert. Von Jungen in der ersten Klasse wurde erwartet, zur Fockmastspitze hinaufzuklettern, in der zweiten Klasse mussten sie ihren Schneid dadurch beweisen, dass sie schwindelerregende 36 Meter über Deck zu klettern hatten.

Scott fand die Reserven, um sich zu konzentrieren, und kam gut voran, trotz der leidigen Entdeckung, dass er, genau wie Lord Nelson und Kapitän Hornblower, unter der Seekrankheit litt – was ihm sein ganzes Leben Kummer bereiten sollte. Die Familie war entzückt, als er seine Prüfungen bestand und nunmehr als Midshipman eingestuft wurde. Im August 1883 trat er seinen Dienst auf der Boadicea, dem Flaggschiff des Kap-Geschwaders, an.

So zierlich, zart und zurückhaltend, wie er war – bevor er nach Stubbington House ging, hatte der Hausarzt prophezeit, dass er für die Marine zu schmale Schultern habe und zu schmalbrüstig sei –, erschien ihm das Leben an Bord der Boadicea mit ihrer fast 450köpfigen Besatzung wahrscheinlich als ziemlich strapaziös. Mit Sicherheit war es ein schweres Leben. Die wenig verlockende Kost bestand unter anderem aus gepökeltem Rindfleisch, gesalzenem Schweinefleisch, Erbsensuppe, Kohl und Kartoffeln sowie Kakao und harten Keksen.

Als Midshipman verbrachte Scott den größten Teil seiner Zeit damit, Dinge zu erlernen, die für das Kommando eines Kriegsschiffes benötigt wurden. Er hielt auf dem Achterdeck Wache, half die Männer während des Drills zu leiten und war verantwortlich für die Mannschaften, die an Land gingen. Er tat sich schwer mit dem Kommandieren. Auch im späteren Leben sollte ihm die nonchalante Selbstsicherheit seines Rivalen Shackleton abgehen. Für ihn als jungen Offiziersanwärter muss es schwer gewesen sein herauszufinden, wie er sich am besten durchsetzen konnte. Das Bild, das wir von ihm haben, ist das eines ängstlichen und eifrigen jungen Mannes, der seine Schüchternheit und Unsicherheit, so gut er konnte, verheimlichte. Die Marine war nicht gerade der Ort, an dem Schwäche toleriert wurde. Nüchterne Selbstsicherheit und Entschlossenheit waren das Rezept für eine erfolgreiche Laufbahn, und deshalb musste Scott die introspektive Seite seines Charakters verleugnen. Vielleicht begann er aus diesem Grund auch, als junger Mann ein Tagebuch zu führen. Es war ein Sicherheitsventil, das ihm erlaubte, seine Zweifel und Ängste auszusprechen, ohne sich der Lächerlichkeit oder dem Mitgefühl anderer preiszugeben, was er beides verabscheut und womit er sich seine Karrierechancen verdorben hätte. Mit Sicherheit blieb ihm weder Zeit noch Raum zum Träumen.

Wieder überwand er die Hindernisse in seinem Innersten, und sein Kapitän bezeugte, Scott habe »mit Ernsthaftigkeit und zu meiner vollen Zufriedenheit« gedient. Diese Ansicht wurde von seinem nächsten Kommandeur auf der Brigg Liberty geteilt, der ihn als »eifrig und gewissenhaft« bezeichnete. Auf seinem nächsten Schiff, dem Schlachtschiff HMS Monarch, wurde er als »vielversprechend« eingestuft, und Ende 1886, dem Jahr, in dem er auf die HMS Rover des Ausbildungsgeschwaders ging, lautete das Urteil »intelligent und fähig«. All das eröffnete ihm die Aussicht auf eine ordentliche, wenn nicht sogar eine glänzende Laufbahn. Doch Scott musste sich einen Namen machen, weil seine Familie kaum Beziehungen hatte, die seine Karriere hätten beschleunigen können, und weil er auch nur über geringe private Einkünfte verfügte. Als ehrgeiziger junger Mann wusste er, dass er seine Laufbahn auf seiner Leistung aufbauen musste.

Nach der Rover – und seiner Begegnung mit Sir Clements Markham – studierte Scott am Royal Naval College, bestand seine Prüfungen mit Leichtigkeit und wurde 1888 zum Leutnant zur See befördert. Gegen Ende des Jahres befand er sich auf dem Weg zum Kreuzer Amphion in Esquimault, British Columbia. Die letzte Etappe seiner Reise geriet zum Alptraum, aber Berichte darüber zeigen Scott von seiner besten Seite. In San Francisco ging er an Bord eines Trampdampfers, der nach Norden, in Richtung Alaska, fuhr. Ein heftiger Sturm brach aus, der fast den ganzen Rest der Reise andauern sollte. Ein anderer Engländer und Mitreisender, Sir Courtauld Thompson, schilderte später, was passierte. Das Schiff war vollgepackt mit Bergarbeitern und ihren Frauen, von denen viele bald sehr verängstigt waren und krank wurden. Frauen lagen mit ihren Kindern am Boden des Salons, während die Männer – soweit es das auf den Wellen taumelnde Schiff erlaubte – soffen und stritten. Die Besatzung kämpfte um das Schiff, und so nahm der junge Scott die Sache in die Hand:

»Obwohl er zu dieser Zeit noch ein Junge war, übernahm er praktisch das Kommando über die Passagiere und wurde von ihnen für den Rest der Reise sofort als ihr Boss akzeptiert. Mit einer kleinen Gruppe Freiwilliger kleidete er ... die Mütter an, wusch die Kinder, fütterte die Babys, wischte die Böden auf und kümmerte sich um die Kranken ... Auf Deck schlichtete er die Streitereien und stellte entweder aufgrund seiner Persönlichkeit oder, wenn nötig, unter Einsatz seiner Fäuste die Ordnung wieder her.«

Zur gleichen Zeit gelang es ihm offensichtlich, fröhlich zu bleiben – ein Charakteristikum, das er auf seinen Polarreisen an anderen so schätzte: »Tag und Nacht arbeitete er für das gemeinsame Wohl, ohne sich selbst je zu schonen, und mit seinem ansteckenden Lächeln gab er uns allen nach und nach das Gefühl, das Ganze sei ein Riesenspaß.«2

Der Bericht über einen selbstsicheren, fähigen jungen Mann steht in seltsamem Widerspruch zu einem Eintrag in seinem Tagebuch:

»Nur uns kalten, langsam geschaffenen Wesen ist es gegeben, diese triste, entsetzliche Verkrampfung des Herzens, diese schleichende Krankheit zu spüren, die einen wochenlang im Griff hat. Wie kann ich es ertragen? Ich schreibe von der Zukunft; von den Hoffnungen, einmal würdiger zu sein; aber werde ich es je sein? Kann ich allein, der schwache arme Schlucker, der ich bin, gegen all das aufkommen? Der tägliche Trott, der kleine Verdruss, das Unwohlsein, die Herzbeschwerden ... Wie, wie nur kann man gegen all das ankämpfen? Niemand wird je diese Worte sehen, deshalb darf ich freimütig schreiben – ›wozu soll das alles gut sein?‹«3

Selbst wenn man einräumt, dass junge Leute zu Beginn ihres Erwachsenendaseins oft unsicher sind, ist dies eine trostlose Sichtweise. Scott gehörte zu jenen Menschen, die in einer Krise zur Höchstform auflaufen, weil es dann heißt, etwas tun zu müssen. Er brauchte Ablenkungen von den Unsicherheiten, mit denen ein Agnostiker wie er zu leben hat. »Manchmal hat es den Anschein, als wäre harte Arbeit für mich ein Heilmittel gegen sämtliche Übel – seien sie moralischer oder physischer Natur«, schrieb er später.4

Scott trat pflichtgemäß auf der Amphion, einem Kreuzer zweiter Klasse, seinen Dienst an und wurde im August 1889 zum Oberleutnant zur See befördert. Auf der Karriereleiter der Marine kam er recht ordentlich voran, aber Jahre des Wachegehens, endlosen Drills und endloser Übungen lagen noch vor ihm, ehe er erwarten konnte, das Kommando über ein eigenes Schiff zu übernehmen. Deshalb beschloss Scott, eine Fachausbildung zu absolvieren, und bewarb sich um eine Schulung als Torpedospezialist. Sein Kapitän beschrieb ihn als »einen vielversprechenden jungen Offizier, der im Umgang mit Menschen Taktgefühl und Geduld an den Tag legt. Er ist ruhig und intelligent und meines Erachtens auch imstande, sich zu einem brauchbaren Torpedooffizier zu entwickeln.« Mit dieser hilfreichen Empfehlung ging Scott 1891 auf die Vernon, das in Portsmouth liegende Torpedoschulschiff.

Robert Falcon Scott genoss das Leben auf diesem alten, aus Holz gebauten Schiff und war von den Möglichkeiten des selbst angetriebenen Torpedos fasziniert, einer Waffe, die die Marine ernst zu nehmen erst jetzt begonnen hatte. Während des letzten Jahrzehnts hatte die Marine eine Flotte mit mehr als 200 Torpedobooten aufgebaut. Scott lernte jetzt etwas über Torpedos und über die elektrische und mechanische Ausrüstung eines Kriegsschiffes mit Ausnahme des Antriebs. Er befand sich nun auch wieder in der Nähe seines geliebten Zuhauses und seiner Familie. Archie war inzwischen in die Königlich Britische Artillerie eingetreten, und so konnten die beiden Brüder miteinander Urlaub nehmen. Diese Jahre gehörten zu den unbeschwertesten in Scotts Leben, da sie Tennis und Golf spielten, ausritten und mit ihren Schwestern segelten. Sonst arbeitete er schwer und konnte seinem Vater berichten: »Ich betrachte mich jetzt als einen Experten in der einzigen modernen Methode, ein Minenfeld zu verlegen und in ähnlichen Übungen.«5

Als Scott jedoch 1894 an Weihnachten nach Outlands kam, bekam er katastrophale Neuigkeiten zu hören. Sein Vater hatte einige Jahre zuvor die Brauerei verkauft und vom Erlös gelebt, aber das Geld war entweder unsinnig ausgegeben oder unsinnig angelegt worden, jedenfalls war die Familie ruiniert. Scott war tief beunruhigt und bekümmert. Er stellte die Gedanken an seine eigene Karriere zurück, um seinem 63 Jahre alten Vater über die Krise hinweg zu helfen. Auch Archie leistete seinen Beitrag, indem er seine Laufbahn als Offizier bei der Königlichen Artillerie aufgab und sich zu einem Haussa-Regiment in Nigeria meldete, wo die Bezahlung höher und die Ausgaben niedriger waren. Scott, der nie verschwenderisch gewesen war, musste jetzt sein ohnedies mageres Oberleutnantsgehalt noch weiter strecken.

Um das Beste aus der Situation zu machen, bewarb er sich um eine Versetzung auf die HMS Defiance, das zweite der beiden Torpedoschulschiffe der Marine, das seinen Stützpunkt in Devonport hatte; so konnte er seiner Familie näher sein. Outlands wurde an einen Textilkaufmann vermietet, und John Scott fand eine Anstellung in Somerset, wo er eine Brauerei leitete. Auch wenn die praktischen Dinge schon bald geregelt waren, muss die Trennung vom Familiensitz sehr schmerzlich gewesen sein. Scott besuchte das Anwesen in späteren Jahren und verlor niemals seine Liebe zu dem alten Zuhause, und er schnitt dort seine Initialen in einen Baum. Aber aller Wehmut zum Trotz war dies für seine Familie eine Gelegenheit, aus ihrer kleinen Welt auszubrechen. Drei Wochen nach der Pleite nahm Rose eine Stelle als Kindermädchen an. Die gut aussehende, lebhafte Ettie, ein Star des örtlichen Amateurtheaters, beschloss, zur Bühne zu gehen und sich einem Tourneetheater anzuschließen. Scott, den es ebenfalls stark zum Theater zog, feuerte sie an und beruhigte seine Mutter, die befürchtete, dass dieser Weg nicht ganz schicklich sei.

Sobald seine Familie wieder fest im Sattel saß, bewarb sich Scott auf ein hochseetüchtiges Schiff. 1896 wurde er zum Torpedo-Oberleutnant auf dem Schlachtschiff Empressof India befördert, und um diese Zeit herum traf er – in Vigo – zum ersten Mal nach neun Jahren wieder mit Markham zusammen. Der Eindruck, den er auf den älteren Mann gemacht hatte, wurde bestätigt, auch wenn sich Scott des starken Interesses Markhams nicht bewusst war. 1897 wechselte er zum Schlachtschiff Majestic. Die Majestic war erst zwei Jahre alt, hatte nahezu eine Million Pfund gekostet, und zu ihrer Ausrüstung gehörten vier der neuen Zwölfpfünder-Kanonen. Sie war das Flaggschiff der Kanalflotte und Scotts letzter Arbeitsplatz bei der Marine, bevor Markham ihn auf den langen Weg nach Süden lenkte.

Nur vier Monate nachdem Scott seinen Dienst auf der Majestic angetreten hatte, starb sein Vater an einer Herzkrankheit und an der Wassersucht und hinterließ wenig mehr als 1500 Pfund. Scott und Archie einigten sich mit der für sie charakteristischen Schnelligkeit und Großzügigkeit. Archie konnte von seinem Sold der Haussa-Truppe auf 200 Pfund im Jahr verzichten. Scotts gesamtes Jahresgehalt lag kaum darüber, aber es gelang ihm, 70 Pfund pro Jahr zusammenzukratzen, um zum Unterhalt seiner Mutter beizutragen. Sie zog mit ihren Töchtern Grace und Katherine, die sich als Schneiderinnen selbständig gemacht und die sich, noch kühner, in den Kopf gesetzt hatten, nach Paris zu gehen, um Mode zu studieren, nach London und mietete eine Wohnung über einem Putzmachergeschäft in Chelsea. Scott schrieb seiner Mutter beifällig: »Ich glaube aufrichtig, dass wir eines Tages dem Schicksal dafür dankbar sein sollten, dass es uns aus unserer ›verschlafenen Mulde‹ des alten Lebens in Plymouth herausgeholt hat.«6 Seine Gefühle für Hannah grenzten an Verehrung: »Wenn jemals Kinder Grund hatten, ihre Mutter anzubeten …«7

Allerdings schlossen ihn die Opfer, die er jetzt für Mutter und Schwestern brachte, von allen gesellschaftlichen Vergnügungen aus. Er musste sich genau überlegen, ob er sich auch nur ein Glas Sherry genehmigte – oder eines annahm, denn die Einladung hätte er nicht erwidern können. Eine Frau zum Abendessen auszuführen war unmöglich, was für einen Mann, der einige jugendliche Schwärmereien hatte und hübsche und kluge Frauen mochte, sehr misslich gewesen sein muss. Er konnte nur dafür sorgen, dass seine Uniform stets adrett aussah. Sein Freund J. M. Barrie, der geistige Vater von PeterPan, behauptete später, die Goldtressen auf seiner Uniform seien stumpf geworden und er habe wahrscheinlich auch seine Socken stopfen müssen. Mit Sicherheit war allein schon der Verdruss, sich ständig mit Geldsorgen herumplagen zu müssen, etwas, was ihm nie aus dem Kopf ging. Der Träumer, der Schwärmer und der Idealist mussten dem Pragmatiker Platz machen. Zweifel mussten zurückgestellt, unlösbare philosophische Fragen vermieden und Unsicherheiten gemeistert werden. Und es drohte noch größeres Unheil. 1898 kam Archie auf Urlaub nach Hause, »so sprudelnd vor Leben«, wie Scott der Mutter schrieb.8 Einen Monat später ging er nach Hythe zum Golf spielen, erkrankte an Typhus und starb. Nun lastete eine noch größere Bürde auf Scott, obwohl Ettie inzwischen einen Herrn William Ellison-Macartney, der für South Antrim im Parlament saß, geheiratet hatte und dieser großzügig anbot, etwas zu Hannahs Unterhalt beizutragen.