9,99 €

Mehr erfahren.

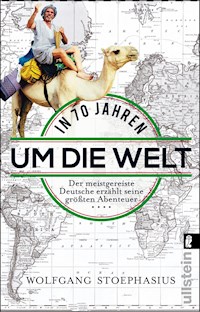

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Wolfgang Stoephasius ist der meistgereiste Deutsche. Er reist schon sein Leben lang, hat alle 193 UN-Staaten besucht, 281 Länder insgesamt. Es ging ihm dabei nie nur um den Stempel im Pass. Er möchte sich umsehen, die Menschen vor Ort kennenlernen und sich fortbewegen wie sie: Er fährt mit angerosteten Taxibussen durch Afrika, mit Langbooten durch Asien und schaukelt auf Kamelen durch die Wüste. Stoephasius ist der Großvater aller Traveller und erzählt in diesem Buch von den Highlights seines Reiselebens. Er war Ende der 70er Jahre in Thailand, lange bevor die Backpacker dort aufschlugen, einer der ersten Touristen im noch jungen Wüstenstaat Südsudan — und hat immer wieder Länder besucht, die es heute gar nicht mehr gibt. Die Welt verändert sich stetig, aber nichts macht glücklicher, als loszuziehen und sie zu erkunden!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Das Buch

Wolfgang Stoephasius ist der Großvater aller Traveller. Heute ist er der meistgereiste Deutsche, ein »Ländersammler«. Er war bei Voodoo-Priestern auf Haiti, hat in den Waffenschmieden der Taliban Tee getrunken und Unberührbaren am Ufer des Ganges die Hand gegeben. Er war Ende der 70er Jahre in Thailand, lange bevor die Backpacker dort aufschlugen, einer der ersten Touristen im noch jungen Wüstenstaat Südsudan – und hat immer wieder Länder besucht, die es heute gar nicht mehr gibt. Genug gesehen hat er nicht. Reisen macht süchtig.

In diesem Buch erzählt er von seinen stärksten Eindrücken und buntesten Erinnerungen aus einem langen und reichen Reiseleben.

»Wolfgang Stoephasius sammelt Einreisestempel wie andere Leute Facebook-Freunde.« FOCUS

Der Autor

Wolfgang Stoephasius, 74, war vor seiner Pensionierung Erster Kriminalhauptkommissar beim Bayerischen Landeskriminalamt und nutzte jeden Urlaubstag, um die Welt zu erkunden. Wenn er nicht gerade auf Reisen ist, lebt er mit seiner Frau in München.

WOLFGANG STOEPHASIUS

Der meistgereiste Deutsche erzählt seine größten Abenteuer

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

ISBN 978-3-8437-1293-4

Zum Schutz der Personen wurden Namen und Biographien zum Teil verändert und Handlungen, Ereignisse und Situationen an manchen Stellen abgewandelt.

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © Wolfgang Stoephasius; © FinePic®, MünchenBilder im Innenteil: © Wolfgang Stoephasius

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Umschlag

Über das Buch und den Autor

Titelseite

Impressum

Prolog

TEIL I

Chaos am Ku’damm

Niemandsland

Ein Ungar in München

Eintauchen in eine neue Welt

Auf der Rollbahn

»Kapitalist!«

Feindbilder

Was ist Heimat

Hoffnungsschimmer

Bärenland

Himmel und Hölle

Die reine Lehre

TEIL II

Gefährliches Missverständnis

Nacht in Bethlehem

Paviane als Busfahrer

Der Weg nach Timbuktu

Libretti in Libyen

Mein Sohn in Uganda und Abenteuer in Ostafrika

Herz der Finsternis

Nachbarshexe

Botschafter in Badehose

Der Schamane mit dem Krebs

Der Sultan von Bamileke

Exodus aus Afrika

Von Ghana durch Rebellengebiet nach Liberia und weiter in den Senegal

Begegnung mit Albert Schweizer, die Suche nach einer Wunderdroge und der Weg über eine schwierige Grenze

Ethnien im Lower Omo Valley

Der Hyänenmann von Harar und eine riskante Fahrt nach Somalia

Der Kampf des Bürokraten gegen den König der Lüfte

Lois aus Puerto Rico

TEIL III

Kumsitz mit Salome

Scham

Gartenwirtschaft am See Genezareth

Auf Jesus Christus’ Spuren

Tod eines Friedensnobelpreisträgers

Wasserpfeifen in Hebron

Abraham und Hiob

Auf den Spuren des achten Imam

Frauen in Saudi-Arabien

Der kleine Hadsch – auf verbotenen Wegen

Krummdolch und Kalaschnikow

Tradition und Moderne

TEIL IV

Blau für den Himmel

Ärzte für die Dritte Welt

Das Prinzip der Nächstenliebe

Zunge zeigen

Unberührbar

Das Mandala von Thiksey

Grenzerfahrung

Ein Imam in Srinagar

Im Exil des Dalai Lama

Feuerbestattung

Friseure

Bakschisch

Kamelmarkt

Waffenschmieden der Taliban

Tausendundeine Nacht

West trifft Ost

Bannspruch

Die zwei Gesichter Thailands

Prophezeiungen

Schmugglernest

Von tätowierten Damen und solchen, die keine sind

Thaipusam

Im Land des Totenkultes

Blütenparadies

Killing Fields

Eine Familie bei Savannakhet

TEIL V

Robinsonade in Moll

Das Geheimnis der Steinmänner

Stammesfehden

Geld so groß wie Mühlsteine und am Rande des Taifuns

»Pleasant Island«

Fallschirmspringen in Brisbane

Fernab von allem

Südseeparadies?

TEIL VI

Tricky

Grenzerfahrungen

Auf Darwins Spuren

Valparaíso und ein kleiner Überfall

Donnerndes Wasser, donnernde Motoren und wertlose Steine

Reise in ein unruhiges Land

Brasilianische Hochzeit

Das afrikanische Brasilien

Magisches in Salvador

Bettgeschichten in Rio

Ein stiller Ohrenzeuge

Karibik

Voodoo

Schießerei und Black Pudding in Kingston

Ein Trommler mit krimineller Energie

Der gefährlichste Airport der Welt

TEIL VII

USA in vier Wochen

Hochzeit in Vegas

Bei Verwandten, Freunden und Pseudo-Indianern

Auf der legendären Motherroad – quer durch die USA von Ost nach West von Chicago nach Santa Monica, 2011

TEIL VIII

Schiffsreise zur Antarktischen Halbinsel

Richtung Arktis

TEIL IX

Brenner

Bei den Zyklopen

Jedes Jahr aufs Neue

Der Heilige Berg

Gipsy-Caravan

Begegnung mit dem Boandlkramer

Dank

Bildteil

Prolog

I Eiserner Vorhang

II Afrika

III Naher und Mittlerer Osten

IV Asien

V Südsee

VI Lateinamerika und Karibik

VII Nordamerika

VIII Polargebiete

IX Europa

Feedback an den Verlag

Empfehlungen

Prolog

Alles ist weiß, meine Hände, mein Haar, der Himmel, der steinige Pfad. Gegen Schneeböen kämpfe ich mich voran, bergwärts. Mein Atem geht schwer, alle zehn Meter bleibe ich stehen, versuche, zu Luft zu kommen. Die Kälte kriecht mir in die Knochen. Unser Führer und die beiden Belgier sind längst aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich denke nur an den nächsten Schritt, und doch lässt mich dieses Gefühl nicht los: Verlorensein. Im Himalaya spüre ich eine Einsamkeit im Tosen des Windes, im Schnee, der alles zudeckt und verschwinden lässt.

Der Pass über den Kongmaru-La im indischen Ladakh liegt auf über 5000 Metern – und die Höhe macht mir zu schaffen. Als ich endlich am Ende des Schneefeldes das Lager erreiche, das meine Weggefährten in einer Senke aufgeschlagen haben, möchte ich nur noch schlafen. Die Natur ist mir fremd, in dieser Landschaft bin ich nicht zu Hause. Während unser Lager einschneit, falle ich in tiefen bewusstlosen Schlaf.

Als wir am nächsten Morgen durch ein Schneebrett (frischer Schnee auf dem Gestein) vorsichtig absteigen, ist der Himmel über dem Himalaya noch immer undurchsichtig weiß. Der Abstieg erfordert höchste Konzentration. Erst als wir einen Weg erreichen, wende ich den Blick nach oben. Es hat aufgehört zu schneien, die Sonne steht hoch am Himmel, vor hellem Blau zeichnet sich die Zanskar-Bergkette mit ihren weißen Gipfeln ab.

Plötzlich kommt Leben in die Szene, ein Ladakhi treibt seine Schafherde den Weg entlang, wir haben die Weidegründe erreicht. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich über eine Herde Kaschmir-Ziegen freuen würde wie über das Wiedersehen mit einem lang vermissten Freund. Noch vor dem Abend werden wir das Tal erreichen.

Glück durchströmt mich. Das verschneite Lager auf der Passhöhe, die Kälte, der Stein, das Blau des aufgerissenen Himmels, das Gebirge, das wie ein Scherenschnitt am Himmel steht, die Tiere und das Lächeln im wettergegerbten Gesicht des Schäfers. Selten habe ich so deutlich gespürt, dass ich am Leben bin.

In diesem Augenblick weiß ich genau, warum ich seit über einem halben Jahrhundert mit schmalem Budget die entlegensten Orte der Welt bereise – mit Frau und Kind, Freunden, flüchtigen Bekannten, alleine und in Gruppen. Tage, Wochen oder Monate. In Buschtaxis und Langbooten, Planwagen und Intercitys. Auf Eseln, Kamelen und immer wieder Schusters Rappen. Ich war bei Voodoo-Priestern auf Haiti, habe in den Waffenschmieden der Taliban Tee getrunken und Unberührbaren am Ufer des Ganges die Hand gegeben. Genug gesehen habe ich nicht.

Reisen macht süchtig.

Heute bin ich der »meistgereiste Deutsche«, ein »Ländersammler« unter vielen anderen. Wie die meisten Traveller liebe ich nicht nur das Unterwegssein – ich mag auch den Moment des Heimkommens, wenn aus Eindrücken und Bildern Erinnerungen werden und meine Liebste mich bittet zu erzählen.

Bevor ich Sie mitnehme in die Welt des Reisens, gestatten Sie mir noch einen kleinen Abstecher, eine Zeitreise nach Landeshut, in eine niederschlesische Kleinstadt der vierziger Jahre.

»Auch die größte Reise beginnt mit dem ersten Schritt«, sagt ein chinesisches Sprichwort. Ich tat ihn in den Wirren der letzten Kriegsjahre, als alles im Umbruch war.

Als meine Mutter irgendwann keine Lust mehr hatte, mich zu tragen, stellte sie mich behutsam auf den Boden der kleinen Stadt am Fuße des Riesengebirges. Kaum hatte ich, festgeklammert an ihre Hand, den legendären ersten Schritt getan, riss ich mich los und stolperte hinein ins Wanderleben.

Von nun an sahen Mutter oder Großmutter meine weiße Bommelmütze immer wieder am Bahnhof in irgendeinem Zugabteil verschwinden, flink hinter einer Straßenecke abbiegen oder irgendwelche Stufen hinunterhüpfen.

Mein Vater war damals weit weg.

Als Kriegsgefangener war er auf die britischen Inseln gebracht worden. Er war fort, aber in meine niederschlesische Heimatstadt zogen verwegene Gestalten: »Der Russ« war da. Auf kleinen Holzwägen, Pferde davor gespannt, manchmal auch merkwürdige Kamele, nämlich mit zwei Höckern. Diese Soldaten fand ich wild und verwegen, viele hatten Schlitzaugen, so hatte ich mir immer Chinesen vorgestellt. Nach den Russen kamen Polen, viele Polen.

Bald hatte ich eines heraus, nämlich auf saublöde Vorurteile zu setzen. So verbrüderte ich mich mit den Russen mit den Worten: »Russen gut, Polen nix gut« – und mit den Polen: »Polen gut, Russen nix gut«. Als mich ein halbwüchsiger polnischer Bursche aus heiterem Himmel verprügelte, nutzte es wenig. Dass ich mit dem Leben davonkam, verdanke ich nur einer Polin, die couragiert einschritt und mich rettete. Nachts hieben manchmal besoffene russische Soldaten mit ihren Kalaschnikows an unsere mit dem Klavier verrammelte Tür, und irgendwann stand ein Kosak (ich sehe das rote, versoffene Gesicht unter der Pelzmütze noch vor mir) in unserer Küche und bedrohte meine Großmutter mit einem Dolch. Ob er wohl wieder abzog, weil ich »Russen gut, Polen nix gut« stammelte?

In meiner Jungenwelt war der Krieg ein Abenteuer, die Nachkriegszeit ein Tor, das sich ins Fremde öffnete und meine Phantasie beflügelte. Heute danke ich den Frauen in meiner Familie, Mutter und Großmutter, die alles Böse von mir abhielten, mich vor Hunger und Angst bewahrten und mich spielen ließen.

Mein Vater war in England. Ich hatte keine Ahnung, wo das war, aber dort wollte ich hin. Schon als ich fünf war, schlummerte ein gewisses Organisationstalent in mir – und so schmiedete ich einen Plan. Durch Zufall hatte ich entdeckt, dass auf dem Dachboden einer Nachbarsfamilie, die geflohen war, in einer Ecke allerhand Nützliches lag, u. a. einige Heiligenfiguren aus Keramik, eine Kinderraper (ein Schubkarren) aus Holz und ein Vogelkäfig. Diese Schätze schleppte ich die Treppe hinunter und machte mich auf den Weg in Richtung Bahnhof. Auf der Straße begegneten mir zwei russische Soldaten, welche ich mit der bereits bekannten Floskel begrüßte. Denen verkaufte ich die Porzellanfiguren, wobei ich das abgebrochene Ohr des Heiligen Joseph sorgsam verdeckte. Kleine Jungen trugen damals lange Strümpfe mit Strapsen, da gab es eine kleine Tasche – und darin verschwanden die schwer verdienten Zloty (Reichsmark waren out). Am Bahnhof erklärte ich irgendeinem Polen in Uniform, den ich wie oben geschildert begrüßte, meinen Reisewunsch – und er setzte mich tatsächlich in ein Zugabteil, in welchem viele nach Knoblauch riechende, polnisch sprechende Menschen saßen. Als der Zug anrollte, stand der Uniformierte vorm Fenster, Menschen hoben mich sanft von drinnen nach draußen in seine Arme. Damit endete meine erste Reise dort, wo sie begonnen hatte.

Meine erste große Reise begann im Sommer 1947 in einem Güterwagen. Niederschlesien war im Vertrag von Potsdam – wahrscheinlich durch ein Missverständnis der westlichen Alliierten, sie hatten wohl die Glatzer mit der Lausitzer Neiße verwechselt – Polen zugeschlagen worden. Mutter, Großmutter und ich knapp sechsjähriges Bürschchen fanden mit einigen Bündeln Wäsche in dem Wagen Platz. Mutter hatte etliche Alben (mein Großvater hatte ein fotografisches Atelier) und einen fast kompletten Satz WMF-Besteck zwischen den Laken verborgen. Es war der letzte Transport – Landeshut wurde endgültig zu Kamienna Góra und polnisch und ich vom Schlesier zum Bayern. Beim Ausfahren des Zuges erklang das Riesengebirgslied aus Hunderten von Kehlen. Vielleicht spürte ich in diesem Moment zum ersten Mal, was Heimat bedeutet.

Die Strecke von ehemals Landeshut nach Passau in Niederbayern könnte man mit dem Auto bequem an einem Tag bewältigen. Wir brauchten sechs Wochen. Stationen waren Sammellager in Hirschberg (heute Jelenia Góra), Bitterfeld und Gutenfürst.

In Passau, meiner neuen Heimat, sah ich am Bahnhof schließlich meinen Vater wieder. Ich erinnere mich noch an die Farbe seines kurzärmeligen Hemdes – es war hellblau – und an die kurze, khakifarbene Hose, die er trug. Fiel er meiner Mutter in die Arme? Hob er mich hoch und schleuderte mich in die Luft? Möglich ist beides, aber sagen kann ich es nicht – die Szene liegt im Dunkeln. Mein Vater war mir fremd geworden. In der ersten Zeit nach unserem Wiedersehen nannte ich ihn »Onkel Papa«, da fremde Männer eben für mich Onkel waren. »Fremdsein« ist nicht nur etwas, das ich mit meinem Vater verband – wenig später erlebte ich es am eigenen Leib.

Als Mutter, Vater und ich über die notdürftig reparierte Innbrücke gingen, kam uns eine dicke Frau mit wehenden Rockschößen entgegengerannt und schrie: »Was woids denn ihr do, schaugts doch, dass do hi zruck geht’s, wo’s herkemts!« Es war Frau Fischer, in deren Haus mein Vater, meine Mutter, meine Großmutter und ich in einem 16 Quadratmeter großen Zimmer unter dem Dach einquartiert wurden.

Vielleicht begann in dieser Stunde meine Karriere als Multi-Kulti: vom Schlesier zum Bayern, vom Bayern zum Deutschen, vom Deutschen zum Europäer und vom Europäer zum Weltbürger.

Meine Lehrerin hatte bald entdeckt, dass mein Abenteuerdrang schulischem Erfolg nicht gerade zuträglich war. Großzügig eröffnete sie mir die Welt der Bücher in der Stadtbücherei, und ich wurde durch Winnetou und Tecumseh zum Indianer. Immerhin lernte ich dabei Lesen und Schreiben.

Zwar schaffte ich den Übertritt ans Gymnasium nicht, aber dafür gelang es mir, die Buben in meiner Nachbarschaft für mein Indianertalent zu begeistern. Eines Tages brach ich mit einigen von ihnen (Seckl, Tschwinkl und zwei anderen) auf, um die Großen Seen des Mittleren Westens zu erkunden. Der größte dieser Seen hieß Chiemsee und war etwa 80 Meilen entfernt. Ausgestattet mit bei den Amis abgestaubten Zeltplanen machten wir uns mangels eigener Pferde per Anhalter auf den Weg. Das nötige Kleingeld hatten wir uns durch das Entkernen von Fundmunition und den Verkauf des daraus gewonnenen Kupfers verdient. Alois, einer aus unserer Clique, hatte es einige Tage vorher übertrieben. Als er den Zünder einer Tellermine zerlegen wollte, war der explodiert und ihm um die Ohren geflogen.

Nun konnte er nicht mit, weil ihm ein Auge und zwei Finger fehlten. Was heute undenkbar klingt, war für uns ein beinahe alltägliches Abenteuer. Drei Tage, nachdem Alois die Mine aus dem Inn gefischt (wo wir nachmittags nach Munition suchten, die Wehrmachtssoldaten in den Fluss geworfen hatten), sie nach Hause getragen und ihren Zünder im Keller zur Explosion gebracht hatte, erschien er wieder in der Schule. Einen Verband um die Stirn, einen an der Hand, ansonsten ganz der Alte. Auch wenn wir ihn nicht um sein Erlebnis beneideten, feierten wir ihn insgeheim als Helden. »A Hund is er scho«, dachte ich damals mit einer gewissen Ehrfurcht.

Während unser Freund verarztet wurde, erreichten wir anderen den See im Mittleren Westen und staunten, dass die Squaw des Zelt- und Campingplatzes, an dem bereits einige Tipis standen, Geld von uns wollte. Obwohl sie uns einen großzügigen Nachlass gewährte, reichte unser Schwerverdientes nicht aus. Die Freiheit war so nah – und wir mussten ihr den Rücken kehren. Niedergeschlagen machten wir uns auf den Rückweg. Zu Hause setzte es eine gehörige Tracht Prügel, weil wir »vergessen« hatten zu sagen, dass wir einige Tage unterwegs sein würden.

Damals steckte in jeder Margarinepackung ein Sammelbildchen. Eines Tages fiel mir ein Motiv in die Hände, das mich mein Globetrotterleben lang nicht mehr loslassen sollte. In Blau- und Brauntönen gehalten, zeigte es kamelreitende Männer mit Turbanen auf dem Kopf. Die Aufschrift lautete: »Tombouctou 52 Jours – 52 Tage nach Timbuktu«. Ich nahm meinen Schulatlas zur Hand und suchte diese geheimnisvolle Stadt. Sie lag irgendwo in Afrika. Mein Zeigefinger glitt über die Karte und sondierte den günstigsten Weg zum Schwarzen Kontinent – bei der Straße von Gibraltar verharrte er.

Es sollte noch lange dauern, bis meine Füße die Sandstraßen der Wüstenstadt betraten – aber viele Jahre später wurde mein Jungentraum Wirklichkeit.

Die Reise nach Timbuktu ist eine jener Geschichten, die ich Ihnen erzählen will – womit wir endlich beim eigentlichen Thema wären: der Welt des Reisens.

Gewidmet ist dieses Buch meiner Mutter. Als Agnostiker glaube ich nicht an ein Leben nach dem Tod, aber so widersprüchlich es auch klingen mag, ich würde mich freuen, wenn sie, die mit 96 Jahren immer noch den Atlas auf dem Tisch liegen hatte, um mich aus der Ferne auf meinen Reisen zu begleiten, dieses Buch lesen könnte. Ihr, die ihrem Buben vor einem Dreivierteljahrhundert in einer schlesischen Kleinstadt beibrachte, wie Geborgenheit sich anfühlt, gilt mein Dank. Ich glaube, nur wer sich zu Hause sicher fühlt, kann mutig und unbeschwert in die Welt ziehen.

Kürzlich wurde ich gefragt, ob es eine Art Leitfaden gebe, Tipps oder Ratschläge, die es beim Reisen zu beachten lohne.

»Du musst halt a bisserl offen sein, a bisserl mit dem Herzen denken«, gab ich zurück – auch das hat meine Mutter mir beigebracht.

TEIL I

EISERNER VORHANG

Chaos am Ku’damm

West- und Ostberlin, 1963

Für einen westdeutschen Polizeiwachtmeister scheint es im Jahre 1963 undenkbar, dass er die Mauer zwischen Ost und West überwindet. Das habe ich auch gar nicht vor, will eigentlich nur nach Westberlin und verabrede mich mit meinem Bereitschaftspolizei-Kumpel Richard in Hannover. Die Dienstvorschrift besagt, dass Straße und Schiene tabu sind – schließlich führen sie durch das »Feindesland« DDR –, und der Flug von München ist mir zu teuer. Von Hannover aus kostet der Hin- und Rückflug mit der Super Constellation nach Berlin-West nur 40 Mark, und die Anreise zum Flughafen ist kostenlos, fahre ich doch per Anhalter. Zum ersten Mal spüre ich die Faszination des Fliegens, als die riesige viermotorige Maschine mit ohrenbetäubendem Lärm die Landebahn entlangrast und gen Himmel steigt.

Richard und ich erkunden die damalige Frontstadt, die Mauer ist gerade mal zwei Jahre alt, und wir sind mehr oder weniger Tag und Nacht auf den Beinen. Während unseres Aufenthaltes, nämlich am 17. August, jährt sich der Todestag von Peter Fechter, dem jungen Mann, der, von etlichen Schüssen getroffen, im Todesstreifen verblutete. Eine Dreiviertelstunde rief er um Hilfe, aber weder die Volkspolizisten noch die am Checkpoint Charlie stationierten US-amerikanischen Offiziere und Mannschaften schritten ein. Die Mauer mag Berliner Realität geworden sein, abgefunden hat man sich nicht mit ihr.

Richard und ich werden Zeugen, wie sich vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche spontan eine Demonstration bildet. Die anfänglich kleine Gruppe schwillt stetig an. Schließlich ziehen einige hundert Menschen in Richtung Brandenburger Tor, begleitet von Polizisten mit den weißen Mützen der Verkehrspolizei. In etwa dreißig Metern Entfernung folgen wir dem Demonstrationszug. Die Sache wirkt harmlos. Aus einem Polizeifahrzeug dröhnen ein paar unverständliche Durchsagen. Dann geschieht das für uns junge Polizisten Unfassbare. Von Mannschaftswagen, die in Seitenstraßen bereitstehen, springen Horden von Bereitschaftspolizisten, den Tschako auf dem Kopf, und beginnen mit Gummiknüppeln auf alles einzuprügeln, was ihnen in den Weg kommt, einschließlich der Spaziergänger, die auf dem Ku’damm bummeln. Frauen, Kinder, alte Menschen werden mitgerissen, stürzen zu Boden. Schreie, Chaos, Fluchtbewegung. Eine alptraumhafte Szene. Richard und ich können nichts tun, ohnmächtig sehen wir zu, voller Scham für unsere Berliner Kollegen.

Bevor wir abends in der Kaserne der Berliner Bereitschaftspolizei auf unser Zimmer gehen, klopfen wir an die Bürotür. Der Wachhabende schaut uns fragend an.

»Sag a mal«, mache ich meinem Ärger Luft, »habt’s ihr an Vogel, einfach wahllos auf die Menge einzuknüppeln?«

Unser Kollege, ein Berliner Hauptkommissar um die 50, kommt mir unsagbar alt vor. Müde winkt er ab.

»Nach dem Viermächteabkommen sind wir verpflichtet, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen«, erklärt er langsam, »tun wir das nicht, haben die Sowjets das Recht, sich einzumischen.«

Dazu fällt mir nichts ein. Der Einsatz, den ich gesehen habe, war brutal und ungeordnet, Viermächteabkommen hin oder her. Jahre später gehen mir die Szenen durch den Kopf, als ich das Einschreiten der Berliner Polizei während der Schah-Demonstrationen am Fernsehbildschirm verfolge. Ich selbst war im Dienst nie in Demonstrationsgeschehen eingebunden. Einer meiner Ausbilder im oberbayerischen Seeon hatte uns aber für das Thema sensibilisiert. Noch heute erinnere ich mich wörtlich an seine kurze Ansprache in der Kaserne: »Die jungen Leute auf der Straße sind nicht unsere Gegner, merkt euch das«, erklärte er in einem Ton, der kein Widerwort duldete. »Sie wollen Antworten, sie wollen die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, und daran ist nichts Unrechtes. Hochachtung solltet ihr haben, vor Menschen, die ihren Widerstand auch unter Wasserwerfern nicht aufgeben.«

Aber zurück nach Westberlin, in den Sommer 1963. Irgendwann kommen Richard und ich auf die Idee, den Gang in den sogenannten Ostblock zu wagen – ohne die Genehmigung unserer Dienststelle, die wir ohnehin niemals bekommen hätten.

Wir machen uns also auf den Weg in Richtung Heinrich-Heine-Straße und tauschen fünf Westmark »Mautgebühr« gegen einen Tagespassierschein. Nun stehen wir auf der anderen Seite des Brandenburger Tors. Plötzlich sind wir es, die von Berlintouristen von den Aussichtstribünen im Westen begafft werden, freundlich winken wir zurück. Das würde sich ein Bürger der ersten sozialistischen Republik auf deutschem Boden sicher nicht trauen. Obwohl Ostberlin als Aushängeschild der DDR gilt, wirkt die Stadt marode. Daran ändern ein paar Prunkbauten wie das barocke Zeughaus »Unter den Linden« oder der mächtige Palast der Republik nichts. Auch die Menschen sehen anders aus. Im Westen blühen die Farben, alles ist Lollipop, bunt und hell, das Wirtschaftswunder lässt grüßen. Ostberlin ist grau geworden – oder geblieben, den Menschen steht die Ohnmacht ins Gesicht geschrieben.

Mit unseren paar Ostmark gehen wir in ein Kaffeehaus und werden erstmals mit der Gegebenheit des Platzierens vertraut gemacht. Wir lernen, dass der Filterkaffee hier grammweise berechnet wird, erfahren, dass es zum Broiler eine Sättigungsbeilage gibt und dass die Tagessuppe Solianka heißt. Abends müssen wir zurück in den Westen, wir haben ja nur einen Tagespassierschein.

Richard passiert die Kontrolle problemlos. Ich werde zu einem Offizier in ein Vernehmungszimmer beordert. Der Mann mustert mich einen Augenblick. Dann kommen die Fragen.

»Was hatten Sie hinter dem antifaschistischen Schutzwall zu suchen? Was sind Sie von Beruf?«

Tapfer behaupte ich, Großhandelskaufmann zu sein, diesen Beruf habe ich ja in der Tat einmal gelernt, und irgendwann glaubt er mir. Wahrscheinlich hatte die Anschrift in meinem Personalausweis seinen Verdacht genährt: Eichstätt, Jägerkaserne.

Käsebleich treffe ich mich nach der Befragung mit meinem Kumpel auf der Westseite des Grenzüberganges. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn der Stasi-Beamte erfahren hätte, dass ich Polizist bin. Er hätte mit Sicherheit versucht, mich über dienstliche Belange auszuquetschen oder – noch schlimmer – für seinen Dienst zu rekrutieren. Dann müsste ich auf meiner Dienststelle die Hosen herunterlassen. Als Beamter auf Widerruf wäre dies wahrscheinlich das frühzeitige Ende einer eben erst begonnenen Laufbahn. Das Wagnis bereue ich trotzdem nicht.

Niemandsland

1978

Mit zwei Kumpeln, beides Polizeikollegen, fahre ich Ende der 70er Jahre mit dem Auto nach Westberlin. Die Strecke führt durch die DDR – bei Rudolfstein passiert man die Grenze in den Osten, in »Drei Linden« ein zweites Mal, nach Westberlin. Seit dem Transitabkommen braucht man kein Visum, wenn man auf direktem Weg und ohne größere Unterbrechung nach Westberlin durchfährt. Rudolfstein liegt hinter uns, als mein Beifahrer blass wird. »Du«, er stammelt mehr, als er spricht: »I hob meine Pistole einstecken.« Meine Hände verkrampfen sich am Lenkrad, Schweiß tritt mir auf die Stirn. Nicht auszudenken, was passiert, wenn sie bei der Ausreise die Waffe finden.

Ich beruhige mich damit, dass das Transitabkommen vorsieht, dass Kontrollen nur bei offensichtlichen Verstößen durchgeführt werden dürfen. Und tatsächlich erreichen wir problemlos Westberlin.

Dafür hat die Rückfahrt einige Tage später es in sich. Meine zwei »Helden« merken kurz vor der Westberliner Kontrollstelle, dass ihre Papiere im Gepäck im Kofferraum verstaut sind. Ich stoppe auf dem Seitenstreifen, und die beiden kramen herum. Dann geht es weiter und wir sind im sogenannten Niemandsland, offiziell bereits DDR-Staatsgebiet. Sich hier auffällig zu verhalten kann lebensgefährlich sein. Jetzt eröffnet mir einer der beiden, er finde seinen Ausweis nicht.

»Ich muss ihn eben beim Umräumen auf dem Seitenstreifen liegen gelassen haben«, erklärt er schuldbewusst. Drei Jahre in Bautzen, schießt es mir durch den Kopf. Tod im Niemandsland. Es hilft alles nichts. Ich trete auf die Bremse, und die beiden spurten los.

Als grelle Scheinwerfer eingeschaltet werden und ein Kübelwagen auf uns zugeschossen kommt, steht mir der Angstschweiß auf der Stirn. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, denke ich und erwarte ergeben den NVA-Feldwebel. Er spricht Sächsisch, ist mir aber erstaunlicherweise gleich sympathisch. Ich erkläre ihm den Grund des Stopps und lasse mich dabei mit nicht gerade freundlichen Worten über meine Reisebegleiter aus. Glück gehabt, der Soldat glaubt meinen Ausführungen, setzt sich per Funk mit dem Grenzposten in Verbindung. Im selben Moment kommen die beiden Chaoten zurück, die Pässe steckten in einer Gesäßtasche. Die Pistole liegt im Handschuhfach. Wir können weiterfahren.

An ebendieser Stelle ist eine Woche zuvor in einer ähnlichen Situation ein italienischer LKW-Fahrer, pikanterweise Mitglied der KPI, erschossen worden.

Ein Ungar in München

1982

Anfang der 80er bringe ich Käthi und Jutta mit dem Hanomag-Reisemobil-Ungetüm auf einen Campingplatz an der Adria, wo sie ein paar Tage am Strand verbringen werden. Ein Linienbus bringt mich nach Venedig, zum Busbahnhof an der Piazza Roma. Bis zur Abfahrt des Zuges nach München bleibt mir ein wenig freie Zeit – und ich beschließe, nicht in den Touristenrummel rund um den Markusplatz einzutauchen. Stattdessen mache ich mich auf den Weg zum sogenannten »Ghetto Novo«. Im prallen Sonnenlicht folge ich dem Canal Grande, überquere die Scalzi-Brücke und erreiche die »Calle di Ghetto«. Im Ghetto Novo entstand einst das erste jüdische Getto rund um die alte Gießerei (ital. Getto). Das Viertel mit seinen maroden, teils achtstöckigen Wohnhäusern strahlt eine merkwürdige Ruhe aus. In einem koscheren Restaurant werden »Gefilte Fish« und »Auberginen Ghetto Style« angeboten. Es gibt eine jüdische Bäckerei, Buchhandlungen und Galerien. Ein Mann mit schwarzem Hut und Gebetsschal eilt quer über den Platz, den Campo de Ghetto Novo.

Ich denke an die letzten 200 Juden aus Venedig, die im Jahr 1944, kurz vor Kriegsende, von der SS in die Vernichtungslager deportiert wurden. Nur sieben von ihnen haben überlebt.

Nachdenklich spaziere ich zum Bahnhof, der Stazione di Venezia Santa Lucia, die genau gegenüber von der Piazzale Roma liegt, und decke mich unterwegs für die nächtliche Bahnfahrt mit Wein, Oliven, Käse und Brot ein.

Als ich in das Liegewagenabteil einsteige, bin ich der erste Gast. Ich freue mich schon darauf, das Abteil für mich zu haben, als kurz vor Abfahrt des Zuges ein älteres Ehepaar schwitzend angeeilt kommt, einen noch älteren Herren in der Mitte untergehakt. In holprigem Italienisch sprechen sie mich an und erklären mir, dass der angeschleppte Herr ein Ungar sei und keiner Fremdsprache mächtig. Ob ich ihm behilflich sein könne, in Verona den Zug nach München zu finden. Sie applaudieren heftig, als ich meine Zustimmung signalisiere, winken meinem Mitfahrgenossen und dem abfahrenden Zug, und holterdiepolter setzt sich dieser in Richtung Mestre in Bewegung. Nachdem ich den ganzen Tag kaum etwas gegessen habe, krame ich meine Brotzeit aus der Tüte und biete auch meinem Schützling davon an. »Moment«, meint dieser, öffnet seine große lederne Aktentasche, sein einziges Gepäckstück, und zählt auf: »Salami, Paprika, Palinka.« Es wird eine kurzweilige Nacht. Mit Gesten, Mimik und Wortspielereien finde ich heraus, dass mein neuer Freund Mathias heißt, pensionierter Eisenbahner ist und aus Debrecin kommt. Vor seiner endgültigen Ausreise aus dem »Goldenen Westen« will er in München haltmachen, um sich dort ein gebrauchtes Hohner-Akkordeon zu kaufen. Beinahe verpassen wir das Umsteigen in Verona.

Auch wenn ich kein Wort verstehe, höre ich Mathias gern sprechen. In Gedanken sehe ich mich wieder mit meinen Freunden vor dem Radio sitzen und höre das »Tor-Tor-Tor!« aus dem Lautsprecher brüllen: Rahn hat das dritte Tor geschossen. Wir schreiben das Jahr 1954, und einige Tage später sehe ich in der Wochenschau die ersten Ungarn, unsere Endspielgegner. Zwei Jahre später begegne ich den ersten realen Magyaren. Es sind viele. Waggons spucken sie am Passauer Hauptbahnhof aus. Ich bin bei den Pfadfindern und wir kümmern uns um die Flüchtlinge, welche in der legendären Nibelungenhalle untergebracht sind, Opfer des Stalinismus. Bezugspunkt für die radebrechenden Gespräche ist Ferenc Puskás, der ungarische Fußballheld – und augenblicklich entwickele ich eine Vorliebe für den Klang, die besondere Betonung dieser Sprache. Später kommt der Satz »Kerem, Andi, mach Signal« von Piroschka alias Liselotte Pulver in dem Kinoklassiker »Ich denke oft an Piroschka« hinzu. Die Hilferufe des ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy, die aus dem Radio klangen, als die russischen Panzerverbände in Budapest einrückten. Radio »Free Europe« verspricht Hilfe, aber der Westen hat anderes zu tun. Britische Fallschirmjäger landen nicht in Budapest, sondern am Suezkanal. Bei den Kämpfen kamen 2500 Ungarn ums Leben, Nagy selbst wird Jahre später wegen Landesverrats und »versuchten Sturzes der volksdemokratischen Ordnung« hingerichtet.

Nostalgie, Not und Schönheit. Mathias sprechen zu hören bringt etwas in mir zum Klingen. Spontan lade ich ihn ein, ein paar Tage bei mir zu verbringen, immerhin bin ich Strohwitwer. Es wird eine unvergessliche Zeit. Ich treibe für ihn das gute Stück auf, nach welchem er sich so sehnt, und verscherble für ihn einige bestickte Folklore-Blusen, Tauschware, in meinem Freundeskreis. Wie sich herausstellt, ist er ein begnadeter Ziehharmonika-Spieler. Auf der Terrasse meiner Eigentumswohnung im ehemaligen Olympischen Dorf wird nachts melancholische ungarische Musik gespielt, bis die Nachbarn mit der Polizei drohen. So leicht kann ost-westliche Verbrüderung sein, lange vor Gorbatschow und Perestroika.

Eintauchen in eine neue Welt

Moskau/Sowjetunion, 1967

Unverhofft stoße ich auf ein unglaubliches Angebot. Das Reisebüro QUELLE (Versandhandel und Travelshop sind viele Jahre später deutsche Geschichte) bietet eine ungemein preiswerte Reise nach Moskau an. Ich vergesse einen Augenblick, dass ich bei der Polizei bin und dass der Kalte Krieg seit 1962 in seiner besonders heißen Phase ist, und buche ohne lange zu überlegen. Anschließend fällt mir ein, dass meiner Reise schier unüberwindbare bürokratische Hindernisse im Weg stehen.

Es beginnt der Weg durch die Instanzen, unerwarteterweise ist das sowjetische Visum das kleinere Problem. Ich brauche eine Genehmigung von meiner Dienststelle, um in das »Reich des Bösen« reisen zu dürfen. Eigentlich ist es aussichtslos, so eine Bewilligung zu erhalten. Wild entschlossen spreche ich bei dem zuständigen Sachbearbeiter meiner vorgesetzten Behörde vor – und schwafle ihn so voll, dass er mir schließlich die ersehnte Genehmigung erteilt. Offenbar fürchtet er, ich würde sonst niemals mehr sein Büro verlassen. Aber vielleicht habe ich ihn auch einfach an einem guten Tag erwischt – und sicher hat mein Hundertschaftsführer ein gutes Wort für mich eingelegt. Polizeihauptkommissar Mailhammer, der Führer meiner Einheit, ist ein sogenannter Adenauerheimkehrer und kam 1955 mit zerschmetterten Handgelenken aus sibirischer Gefangenschaft in den berüchtigten Gulags zurück. Was auch immer er dort erlebt hat, es ist überstanden, und in Gedanken begleitet er meine Reise nach Russland. Ich verspreche ihm, nach meiner Rückkehr zu erzählen, wie es dort etwas mehr als zehn Jahre nach seiner Entlassung aussieht. Er gibt mir dafür einige Vokabeln mit auf den Weg: doswidanja, spaciba, dobre utra.

Das Abenteuer kann beginnen. Mit dem Transitvisum geht es während der Osterfeiertage im R4 nach Prag, noch Hauptstadt der CSSR. Dort gehe ich an Bord einer Turboprob-Maschine vom Typ Ilyushin und werde in Moskau wieder ausgespuckt. Mein Zimmer liegt im ehrwürdigen Hotel BUKAREST an der Moskwa, gleich gegenüber liegt auf der anderen Seite des Flusses der Kreml.

Abends schlendere ich über die Moskwa-Brücke. Es hat geschneit, die Luft ist klar, der blaue Himmel trübt sich im Licht der untergehenden Sonne. Vor mir liegt der Rote Platz. Weit und menschenleer, steinern, versiegelt. Kein Grün, so weit das Auge blickt. Drei, vier abgedunkelte Limousinen gleiten geräuschlos über das Pflaster, Parteifunktionäre auf dem Weg zum Kreml. Ein einsamer Polizist regelt mit einer Kelle den nicht vorhandenen Verkehr. Die Szene hat etwas Gespenstisches.

Da sind das riesige »Hotel RUSSIA«, grauer Botschafter der Breschnew-Ära, die Basilius-Kathedrale mit ihren bunten Zwiebeltürmen, das Kaufhaus »Gum« und das Lenin-Mausoleum, Ort eines zweifelhaften Totenkults. Dieser Platz hat einen anderen Maßstab als alles, was ich bisher gesehen habe. Die Architektur nimmt mich auf wie eine fremde Landschaft.

Ich habe nie viel auf die antisowjetische Propaganda gegeben – immerhin sind wir mitten im Kalten Krieg –, aber in diesem Moment, auf dem Roten Platz, ist es, als nähme die russische Seele, der ich in den Erzählungen Dostojewskis und Tolstois begegnet bin, plötzlich Gestalt an. Am Kreml-Turm schlägt die Glocke mit dem unvergleichlichen Klang, den ich aus dem »Bericht aus Moskau« kenne. Ich bin wie verzaubert. Unverhofft halte ich einen Schlüssel zur Welt in Händen. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich nicht, dass es in meinem Reiseleben noch viele solcher Glücksmomente geben wird.

Mich überrascht, wie einfach es ist, auf dem Schwarzmarkt Rubel gegen westliche Devisen zu tauschen, zu einem irre guten Kurs. Es hilft nichts, die meisten Dienstleistungen müssen für Touristen in Dollar oder West-Mark entrichtet werden. Übrigens ist der offizielle Kurs für einen Rubel 4,25 D-Mark – so viel geben dir junge Leute für einen Kugelschreiber. Eine Fahrt mit der U-Bahn kostet 5 Kopeken.

Mit Ende zwanzig entdecke ich Kultur für mich; bislang Terra incognita. Also sehe ich mir »Schwanensee« in einer Aufführung des weltberühmten Bolschoi-Balletts an – und bin hauptsächlich von der Präzision der Tänzer angetan. Ich bin inzwischen Ausbilder und weiß nur zu gut, wie schwierig es ist, Polizeianwärtern das Marschieren im Gleichschritt beizubringen – und nun das! In meiner Begeisterung besorge ich mir am nächsten Morgen Karten für eine Opernvorstellung.

Im Festsaal des Kreml führt das Bolschoi-Ensemble Bizets »Carmen« auf. Mein Sitznachbar ist Amerikaner, und ich wende meine in der Abendschule erworbenen Englischkenntnisse an. In der Pause fahren die Gäste auf Rolltreppen einen Stock höher. Dort ist ein Buffet mit unzähligen Häppchen angerichtet, Kanapees, belegt mit fremdartiger Kost. Mir ist es ein Rätsel, warum sich so viele Leute mit Johannisbeer-Brötchen versorgen. Woher soll ich wissen, dass es roten Kaviar gibt, kenne ich doch nur den schwarzen kleinkörnigen Seehasenrogen von Aldi.

Die Aufführung gefällt mir, und als der Vorhang nach dem dritten Akt fällt, verabschiede ich mich verwundert von »meinem« Ami, fehlt mir doch der Akt mit dem triumphalen Einzug des Toreros. Dass ich der einzige Garderobengast bin, kommt mir spanisch vor (kein Wunder, bei diesem Stück). Kurz entschlossen gebe ich meinen Mantel wieder ab und begrüße meinen Sitznachbarn wie einen alten Freund per Handschlag. Als der Torero einzieht und später Carmen gemeuchelt wird, bin ich um eine Erfahrung reicher: Es gibt auch Opern mit mehr als drei Akten.

Auf der Brücke über die Moskwa lerne ich einen Studenten aus der DDR kennen, ein netter Kerl, der das Privileg genießt, in Moskau studieren zu dürfen. Er hat einige russische Freunde, die in einem einfachen Seitentrakt des neu eröffneten Vorzeigehotels RUSSIA am Roten Platz wohnen. Dort feiern wir eine Party mit irre viel Wodka, der grundsätzlich aus Zahnputzgläsern getrunken wird. Als die Flaschen leer sind, kommt eine grüne 2-Liter-Flasche auf den Tisch. »Spirit«, lallt einer meiner neuen Freunde – reiner Alkohol. Wir beginnen das Zeug verdünnt mit Leitungswasser zu trinken, später schütten wir es pur hinunter – schauderhaft. Schauderhaft ist auch der Kater am nächsten Morgen, als ich völlig benommen mit einem Kopf, so groß wie ein Badezimmer, in der Tretjakow-Galerie hinter einer Galina, einer Fremdenführerin, hertrotte!

Viel zu schnell geht es wieder zum Flughafen, vorbei an dem Kriegsdenkmal, welches an der Stelle steht, an welcher die »heldenhafte« Sowjetarmee die Deutsche Wehrmacht zum Rückzug gezwungen hat.

Endlich in Prag, komme ich in einem Studentenhotel unter. Die Stadt hat unter der kommunistischen Diktatur gelitten, alles wirkt verwahrlost, aber in den Straßen und auf den Plätzen, in Kneipen und Cafés herrscht Aufbruchsstimmung. Erst vor wenigen Jahren ist das mächtige Stalin-Denkmal im Letná-Park unter Ausschluss der Öffentlichkeit von der Armee gesprengt worden. Symbol einer Zeit, in der vieles möglich scheint, die antisowjetische Stimmung greift in der Hauptstadt um sich wie ein Lauffeuer.

Den Abend verbringe ich mit jungen Männern, die ich im Flugzeug kennengelernt habe, in Altprager Kneipen. Einer trägt stolz eine Leninplakette am Revers, die er bei einem Trödler in Moskau erworben hat. Plänkelei, für die unsere tschechischen Tischnachbarn wenig übrighaben. Nach einer Weile lässt er sie unauffällig in seiner Jackentasche verschwinden. Es wird eine lange, ausgelassene Nacht, mit tschechischem Bier und neuen tschechischen Freunden.

Der junge Mann, der sich durch diese Prager Nacht treiben ließ, von einer Kneipe zur anderen zog und in einem Studentenhotel nächtigte, hatte keinen blassen Dunst davon, dass er ein halbes Jahrhundert später der meistgereiste Deutsche sein würde. Und doch war diese Reise durch Osteuropa für mich wie eine Initialzündung, der Beginn einer langen Geschichte des Unterwegsseins. Vielleicht habe ich damals zum ersten Mal gespürt, dass die Welt es dir dankt, wenn du ihr ohne Vorurteile, offen begegnest.

Auf der Rollbahn

Sowjetunion,1987

1987 begebe ich mich wieder einmal auf bürokratischen Hürdenlauf und besorge mir die Genehmigung meiner Behörde zu einer Reise mit dem VW-Bus durch die Sowjetunion, die ich inzwischen wieder brauche, weil ich nun als »geheim« verpflichtet bin. Als Kripobeamter habe ich Einsicht in brisante Informationen.

In München gibt es ein Reisebüro, das auf Reisen in die Sowjetunion spezialisiert ist, und ohne dessen Hilfe wäre ich den Irrwegen der anderen, nämlich der sowjetischen, Bürokratie hilflos ausgeliefert. Ich muss meinen Reiseplan ausführlich erläutern, jede Übernachtung sorgfältig planen und den entsprechenden Campingplatz reservieren. Keine Etappe darf mehr als 700 km betragen, folglich ist es unumgänglich, das eine oder andere Mal in einem Hotel zu übernachten. Mein Plan ist, durch Polen zu reisen, dann über Weißrussland auf der sogenannten Rollbahn nach Moskau weiter, von dort in die Ukraine und über die Slowakei, damals noch Teil der CSSR, nach Österreich. Bewaffnet mit dem erteilten Visum für die Sowjetunion und dem Transitvisum für Polen, beantrage ich mein Transitvisum für die CSSR, und der Antrag wird abgelehnt. Später erfahre ich, dass es dem Hausmeister in unserer Dienststelle genauso ergangen ist. Guter Rat ist aber gar nicht so teuer, denn im Dreiländerdreieck um das ukrainische Lwiw (Lemberg) gibt es auch den Weg über Ungarn – und dort bekommt man das Visum an der Grenze. Angeblich ist es kein Problem, die Reiseroute in Moskau umschreiben zu lassen. Die Reise kann losgehen.

Am deutsch-deutschen Übergang ist es das übliche Ritual: Grenzsoldat in fastrussischer Uniform stempelt aus dem Bauchladen: klack-klack. Rasch weiter zum Grenzübergang Frankfurt-Oder, wieder Bauchladen: klack-klack. Der polnische Einreisebeamte begrüßt mich freundlich, betrachtet mein Transit-Visum, sagt, ungläubig die langen Haare begutachtend, die vom Kopf auf die Schultern eines 45-Jährigen mit wildem Schnauzbart fallen, »Oh, Hauptkommissar – Erster Kriminalhaupt«, Stempel – »Gute Reise«.

Wieder ein freundlicher polnischer Beamter bei der Ausreise Richtung Sowjetunion, hier Weißrussland. Bevor ich in das inzwischen nicht mehr ganz so böse Reich des Bösen einreise, muss ich den Wagen durch eine Chemie-Dusche steuern: Desinfizierung – wahrscheinlich muss das kapitalistisch dekadente Wesen absorbiert werden.

»Doswidania«, begrüßt mich der Sowjet-Braun-Uniformierte – rasch ist der Einreisestempel erteilt. Der Zollbeamte, wie in allen Staaten des Warschauer Paktes in grauer Uniform, wie ich weiß aller Wahrscheinlichkeit nach ein KGB-Mann, naht und deutet auf die graue Halle. Ich weiß, was das zu bedeuten hat: hochpeinliche Kontrolle. Ich habe schon gehört, dass Äpfel auseinandergeschnitten werden mussten, weil Unerlaubtes darin versteckt sein könnte. Da sitz ich sauber da mit meinen Rubeln in der Zahnpastatube. Es entsteht ein Wortgefecht zwischen dem Grenzbeamten und dem Geheimdienstmann. Beim Grenzer hat sich offensichtlich der Kollegialitätsgedanke durchgesetzt, und er gewinnt! Gelangweilt deutet der Graue geradeaus – vorbei an der Halle, freie Fahrt in die Sowjetunion!

Dieser Teil von Weißrussland gehörte vor dem Pakt der beiden Massenmörder Hitler und Stalin zu Polen. Übrigens sind Weißrussland und die Ukraine Ende der 80er Jahre neben der UdSSR Mitglied der UN. Nun bin ich also auf der Rollbahn. Dieser Name ist der Strecke von Weißrussland nach Moskau seit der Operation »Barbarossa« geblieben. Die Hinweisschilder auf der Schnellstraße, die zwar so heißt, aber den Namen mit ihren Millionen von Schlaglöchern nicht verdient, sind in lateinischen und kyrillischen Buchstaben. So fällt es mir leicht, mir im Laufe der Reise das russische Alphabet einzuprägen. Die Landschaft, die an den Wagenfenstern vorüberzieht, ist eintönig. Riesige Kolchosen, Korn- und Weizenfelder, weite Ebenen. Felder, Felder, Ebenen. Während des Fahrens wandern meine Gedanken zurück, in die Vergangenheit. Auf dieser Strecke zog in den vierziger Jahren die Wehrmacht gen Osten und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Ganze Dörfer wurden vernichtet, ihre Bewohner ermordet.

Bei Smolensk fahre ich den VW-Bus auf den Campingplatz und bin damit beschäftigt, meine Rubelscheine aus der Zahnpastatube zu fummeln, als es draußen klopft. »Verdammt«, schießt es mir durch den Kopf, die KGBler können offensichtlich durch das Autoblech hindurchschauen. Ich schiebe die Tür auf und blicke in ein gerötetes Gesicht. Der Mann bietet mir Rubel zum Schwarztausch an. Allmählich muss ich mir meine Paranoia abgewöhnen.

Neben mir campieren zwei junge Ostdeutsche. Von ihnen erfahre ich, wie junge Menschen aus der DDR ihre Reiselust ausleben. So haben die beiden sich in Berlin über Freunde einige Jeans besorgt und diese im Bekanntenkreis verkauft – das war ihr Startkapital. Ein Touristen-Visum für die UdSSR zu bekommen war so gut wie ausgeschlossen. So haben sie sich ein Transit-Visum für eine angebliche Reise über Polen und einen Zipfel der Ukraine nach Rumänien besorgt. Mit diesem Visum sind sie nun wochenlang unterwegs – natürlich unrechtmäßig.

Als er mein Erstaunen sieht, lächelt Klaus.

»Klar«, sagt er, »bei unserer Ausreise gibt’s ’ne Ermahnung – aber die nehmen wir in Kauf. Schließlich müssen wir unser Fernweh stillen.«

Weiter geht es Richtung Osten, oft im Qualm desolater LKW. Nach einer Baustelle mit unverständlichen Umleitungszeichen lande ich auf einer Landstraße, folge dieser Richtung Osten. Es dauert nicht lange, bis ich von einem Milizionär (die Polizei heißt hier Miliz) angehalten werde und meine Papiere aushändigen muss. Ich bin nicht mehr auf der vorgeschriebenen Strecke. Mir werden die Leviten gelesen und der Weg gewiesen, und ich geselle mich wieder zu den stinkenden LKW-Kolonnen.

Schließlich passiere ich die Panzersperren, patriotische Denkmäler, die aufzeigen, wo im »Vaterländischen Krieg« kurz vor Moskau die Rollbahn für die Deutsche Wehrmacht endete.

Vor den Toren der Stadt liegt der Internationale Campingplatz, für Sowjetbürger verboten. Eines Morgens fährt ein Lada, ein Fiat-Nachbau, zwischen den Campingfahrzeugen und Zelten herum, und der Fahrer bietet lauthals Kaviar und Krimsekt an. Das Schlitzohr hat deutsche Kfz-Kennzeichen an seinem Wagen angebracht und so die Wächter überlistet. Irgendwo ist jetzt ein deutscher Tourist unterwegs und muss den Sowjetbürokraten erklären, wo seine Kennzeichen geblieben sind.

Auch mir bleibt ein bürokratischer Hürdenlauf nicht erspart. Ich muss von offizieller Stelle meine geänderte Fahrtroute bestätigen lassen, ist doch wegen des verweigerten CSSR-Visums meine Ausreise nach Ungarn, statt wie im Reiseplan angegeben in die Slowakei, geplant. Das Unternehmen kostet einiges an Geduld und etliches an Westmark.

Letzte Station in Russland ist die Stadt Orel. Mit dieser Stadt ist ein Stück Familiengeschichte verbunden. Im Rahmen der Operation »Zitadelle« war die Gegend im Sommer 1943 in die letzte Groß-Offensive der Wehrmacht eingebunden. Und mein Vater war als Gefreiter dabei.

Mein Vater hat nicht viel vom Krieg erzählt. Zu Hause, am Küchen- oder Wohnzimmertisch, sprach er nie davon. Nur im Freien, bei unseren Wanderungen in den Vorbergen des Bayerischen Waldes, fing er an zu reden.

»Die Landschaft …«, sagte er dann nachdenklich, »das erinnert mich an Orel …«, und ich spitzte die Ohren.

»Stell dir vor«, er deutete auf eine Lichtung oder eine Wiese, »dort drüben war die Frontlinie, dahinter stand der Russe. Und hier waren wir.«

Die liebliche Landschaft weckte in ihm Erinnerungen an eine Schlacht, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Nach dem Befehl zum Sturmangriff waren er und seine Kameraden langsam vorgerückt. Im feindlichen Beschuss lichteten sich die Reihen, links und rechts von meinem Vater fielen die Männer und starben wie Fliegen. Als eine Handvoll Überlebender Deckung gefunden hatte, befahl der Zugführer ihm umzukehren, zum Kompaniegefechtsstand.

»Melde, dass der erste Zug die feindliche Stellung genommen hat.«

Mein Vater war kein Held. Der erste Zug verdiente seinen Namen nicht mehr, und der Weg zurück führte durch Maschinengewehrfeuer.

»Das ist Irrsinn«, wehrte er ab, »das mach ich nicht.«

Schweigend zog der Feldwebel eine Pistole aus dem Halfter und richtete sie auf seinen Untergebenen.

»Dann stirbst du jetzt.«

Mein Vater lief los, und die erste Salve streckte ihn nieder. Lungendurchschuss. Den ganzen Tag lag er auf freiem Feld, zwischen Verletzten und Sterbenden. Es wurde Abend, es wurde Nacht, und erst in der Dunkelheit durchkämmten Sanitäter das Feld nach Verwundeten.

Wie durch ein Wunder hat mein Vater überlebt.

Ich finde die hügelige Landschaft um die Stadt Orel genau so vor, wie er sie mir bei unseren Wanderungen geschildert hat. Nur liegt sie nun friedlich da. Herbstlicher Laubwald, Kornfelder, hier und da schlanke Birken. Bauern bringen ihr Getreide heim, Sonnenblumenfelder wiegen sich im Wind. Der Krieg ist lang vorbei.

Wenige Tage später verfahre ich mich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es ist wie verhext. Immer wieder lande ich im Innenhof einer Sozialwohnungsanlage. Als ich den Hof zum dritten Mal passiere, lehnt sich ein älterer Mann aus dem Fenster und ruft mir in gebrochenem Deutsch zu: »Ich hab dich schon gesehen. Kann ich dir helfen?«

Freundlich weist er mir den Weg. Die Antwort auf meine Frage, wo er sein Deutsch herhabe, macht mich betroffen. »Aus dem Konzentrationslager«, sagt er ruhig.

Ich höre keine Spur von Vorwurf, keine Verbitterung aus seiner Stimme. Ebenso gut hätte er sagen können: »Von einem Studentenausflug nach Rosenheim.«

Eine Feststellung, nichts weiter. Insgeheim verneige ich mich vor dem Mann, der mir wie einem Menschen begegnet, obwohl ich aus dem Land der Täter stamme. Wenn dir echte Größe begegnet, das vergisst du nicht – egal, ob es im Hof eines Wohnblocks geschieht oder an der Kasse einer Kantine in Jerusalem.

»Kapitalist!«

Sarajevo/Jugoslawien, 1968

Der Weg nach Griechenland führt zunächst über den sogenannten Autoput. In der Teilrepublik Bosnien fahre ich auf steinigen Nebenstraßen in Richtung Sarajevo. Ende der 60er Jahre scheint sich in Jugoslawien ein Umbruch abzuzeichnen, die Achtundsechziger-Stimmung hat auch die Jugend dieses Vielvölkerstaates erreicht. Allerdings hat die Flasche, in der es gärt, noch einen festen Pfropfen namens Tito.

Ich muss irgendeine verdammte Absperrung übersehen haben, und meine damalige Frau Käthi und ich fahren in Sarajevo auf der Suche nach dem Campingplatz mit unserem R4 plötzlich mutterseelenallein auf einer breiten Straße. Als ich um eine Kurve biege, erblicken wir einen riesigen Demonstrationszug, der direkt auf uns zumarschiert, keine Chance mehr zum Umkehren. Die Menschenmenge bildet eine schmale Gasse und walzt um unser Auto herum, sie schließt sich wieder, Regenschirme prasseln auf das Autodach: »Kapitalist«, rufen unzählige Münder.

Nur gut, dass ich keinen Mercedes fahre! Bei nächster Gelegenheit biege ich in eine Seitengasse ab, stelle das Auto im Parkverbot ab, und wir retten uns in ein Café. Minuten später fliehen Menschen durch die Straßen, verfolgt von Polizisten mit Schlagstöcken. Von Feuerwehrautos wird auf die Demonstranten Wasser gespritzt, was die Schläuche halten. Ein Polizeiauto brennt, und ein Pulk Flüchtender rennt auf unser Lokal zu. Die Frontscheibe splittert, ein Körper fliegt durch das Glas, reflexartig suchen wir Schutz unter den Tischen. Käthi kauert neben mir, wachsam, aber nicht panisch. Es sind unruhige Jahre, Gewalt herrscht auf den Straßen und in den Köpfen der Menschen, die außerparlamentarische Opposition erstarkt. Wir sind jung, und alles ist in Bewegung.

Nach einigen Stunden ist der Spuk auf den Straßen vorbei. Unser Wagen erwartet uns – von ein paar Beulen im Wagendach abgesehen – unbeschadet. Monate später werden in Ost und West die Anzeichen einer Annäherung zwischen Sozialismus und Kapitalismus durch Waffengewalt brutal beendet sein. In Chile wird Allende ermordet und eine schreckliche Militärherrschaft installiert. In Prag marschieren die Truppen des Warschauer Pakts ein, und in Jugoslawien wird für einige Jahre Grabesstille herrschen.

Einziger Hoffnungsschimmer ist, dass die Stunden der Militärdiktatur in Griechenland gezählt sind. Als junger Mann weiß ich noch gar nicht viel über die politischen Systeme auf dieser Welt. Jugoslawien ist für mich ein Staat wie jeder andere. Mir ist nicht bewusst, dass sich das Land in viele Ethnien und Religionsgruppen unterteilt. Auf dem Weg durch Bosnien, auf staubigen Straßen durch verwunschene Täler, fällt mir nur auf, welch archaische Zustände ich hier antreffe. Frauen haben ihre Haarpracht mit Kopftüchern verhüllt, holen in Tonkrügen Wasser von einem Brunnen. Männer sitzen auf Eseln, die von ihren Frauen geführt werden.

Die schlechten Straßen zeigen ihre Wirkung. Eine Reifenpanne jagt die andere. In kleinen ölverschmierten Werkstätten am Straßenrand werden die Schläuche geflickt. Als ich irgendwann die griechische Grenze überquere, zähle ich den sechsten platten Reifen. Im ersten Ort finde ich eine moderne Reparaturwerkstatt und lasse mir auf allen Reifen neue Schläuche aufziehen. Das geht mächtig auf die ohnehin klamme Reisekasse, und wir bleiben kürzer als geplant in Griechenland. Athen nehmen wir aber natürlich mit und stehen ehrfurchtsvoll auf der Akropolis und blicken auf die in der Hitze flimmernde Stadt.

Feindbilder

Ex-Jugoslawien, 2005

Mile hat mich an der Bushaltestelle aufgegabelt. Die alte Frau vermietet ein Zimmer in ihrer kleinen Wohnung in Dubrovnik. Ich fühle mich bei ihr bald wie zu Hause, und sie bemuttert mich wie ihren eigenen Sohn, einen Bayern von 64 Jahren. Wir schreiben das Jahr 2005, und die Altstadt erstrahlt nach den Zerstörungen im Bruderkrieg wieder in neuem Glanz.

Mein nächstes Ziel ist Mostar. Das nach dem Krieg in verschiedene Länder aufgespaltene Jugoslawien bietet ein eigenartiges Bild auf der Landkarte, Kroatien schiebt sich wie eine Lanze an der Küste entlang in Richtung Ost-Süd-Ost, welche durch einen kleinen Zipfel von Bosnien und Herzegowina durchbrochen wird.

Am Straßenrand tauchen immer wieder zerstörte Häuser auf. Gegen Mittag fahren wir im Busbahnhof von Mostar ein, wo ich bereits erwartet werde. Mile hat eine Bekannte angerufen, die ebenfalls Privatzimmer vermietet. Fatima ist eine Muslima Ende vierzig, empfängt mich aber im trägerlosen Hemdchen und Jeans. Nachdem sie mir das schöne Zimmer gezeigt hat, setzen wir uns in den Garten. Ihr Haus ist noch mehr oder weniger im Rohbau, es wurde im Krieg zerstört. Sie spricht gar nicht schlecht Deutsch, weil sie etliche Jahre in Gelsenkirchen gearbeitet hat. Ihr Mann ist im Krieg von Serben getötet worden. Ihr Hass auf die Serben ist ungebrochen.

»Hitler war ein guter Mann«, erklärt sie nach der zweiten Tasse Tee im Brustton der Überzeugung, »der hat mit den serbischen Partisanen kurzen Prozess gemacht.« Ihre Bemerkung fällt in den hellen Frühlingstag wie ein Stein. Natürlich verpuffen meine Gegenargumente ungehört. Aus arabischen Ländern sind mir solche Situationen durchaus vertraut. Immer wieder kommt so abstruses Zeug aus dem Mund durchaus sympathisch wirkender Menschen. Krieg ist Krieg – er lebt auch in den Köpfen der Menschen –, und wer einen Todfeind hat, ist in der Wahl seiner Verbündeten offenbar wenig zimperlich.

Mostar ist eine malerische Stadt, auch wenn ihr Wahrzeichen zerstört wurde und sein Gesicht verlor: Die sogenannte Türkenbrücke über die Neretva ist nun eine Betonkonstruktion.

Als ich hinübergehe und auf die bunten Häuschen blicke, die beiderseits des Flüsschens Neretva den Hang hinunter wachsen, fühle ich mich wie in einer osmanischen Stadt. Ich habe das Gefühl, als wären die Uhren vor hundert Jahren stehen geblieben und ich einer der abenteuerlichen Reisenden aus Alemania.

Viel zu schnell holt mich die Wirklichkeit ein. Deutlich spürbar trennt die Bürger eine unsichtbare, unüberwindbare Grenze. Kroaten und Bosniaken leben fremd nebeneinander. Die muslimischen Mädels sind genauso modisch gekleidet wie ihre Schwestern aus dem kroatischen Teil, aber ich spüre ihr Verschiedensein. Kaum wende ich mich von den touristischen Stätten ab und spaziere durch gar nicht weit abgelegene Straßen und Gässchen, sehe ich die Folgen des Krieges wie klaffende Wunden im Körper der Stadt – zerschossene Häuser, Ruinen, die von vergangenen Grausamkeiten künden. Es ist noch gar nicht lange her, als die muslimischen Bosniaken mit ihren Nachbarn, den katholischen Kroaten, Schulter an Schulter gegen die serbischen Aggressoren gekämpft und ihre Gefallenen sogar auf einem gemeinsamen Friedhof bestattet haben. Kaum war der gemeinsame Feind besiegt, bekämpfte man sich gegenseitig mit der gleichen Brutalität, mit der man zuvor gegen den serbischen Gegner vorging.

Ein Ausflug führt mich in das katholische Mejugore, angeblich ein Ort des Gebetes und der Versöhnung. Hier haben im Juni des Jahres 1981 sechs junge Leute eine Marienerscheinung gehabt. Dreien von ihnen erscheint die Mutter Gottes nach wie vor jeden Tag, den anderen dreien zu bestimmten Terminen im Jahr, beispielsweise zu Weihnachten. Auffällig, wie genau sich die Heilige Jungfrau an die Daten des gregorianischen Kalenders hält.

Abertausende von Pilgern glauben an dieses Wunder und kommen hierher, ein Massenauflauf wie in Fatima oder Lourdes. Unter ihnen sind erstaunlich viele Italiener. Unwillkürlich kommt mir bei ihrem Anblick der Kult um Pater Pio in den Sinn, und ich muss darüber nachdenken, wie es sein kann, dass es innerhalb von wenigen Tagen Tausende nach Messina getrieben hat, wo aus den Augen der Statue des Heiligen blutige Tränen traten und sich später herausstellte, dass es sich dabei um einen Lausbubenstreich – oder vielleicht doch arglistige Täuschung – gehandelt hatte. Ich sehe alte gebrechliche Menschen, die barfuß den steinigen Weg zum Kreuzberg hinaufschlurfen und sich dabei blutige Füße holen. Von einer Botschaft in Richtung Verständigung mit den bosnischen muslimischen Nachbarn vernehme ich nichts.

Vom Städtchen Blagaj wandere ich zur Tekija Blagaj. Bei den romantischen Buna-Quellen liegt angelehnt an einen riesigen Felsen die Tekke, ein Derwisch-Kloster nach dem Vorbild der türkischen Sufis. In dem zweistöckigen Gebäude im anatolischen Baustil (Säulen, Rundbögen, farbenfrohe Mosaike) lebten einst die Derwische und strebten unter der Obhut ihres Meisters nach spiritueller Reife. Bedauerlicherweise ist diese moderate Form des Islam, welche dem Motto »Alle Wege führen zu Gott« folgt, weltweit auf dem Rückzug.

Auf traumhaft schöner Route entlang des Neretwa-Canyons bringt mich der Bus nach Sarajevo. Hier werde ich von der geschäftstüchtigen Yasmina empfangen. Die Buschtrommeln zwischen den Zimmervermieterinnen funktionieren. Mein Zimmer, welches ich mir mit einem US-Amerikaner teile, liegt in einem zentral gelegenen Plattenbau und macht einen vernünftigen Eindruck. Mein Zimmernachbar ist die ganze Nacht unterwegs, taucht gegen vier Uhr auf, und ab sechs Uhr schrillt unentwegt sein Wecker, den er beharrlich ignoriert. So mache ich mich frühmorgens auf Erkundungstour.

In Gedanken erlebe ich noch einmal die Stunden, als Käthi und ich vor vielen Jahren in der damals jugoslawischen Stadt während einer Demonstration vor der schwerbewaffneten Polizei in ein Café flohen. Trotz aller Aufregung war es für uns mehr ein Abenteuer, Aufbruchsstimmung, eine Situation, wie wir sie von deutschen Straßen kannten. Zwanzig Jahre später flackerten die Bilder der belagerten Stadt über den Bildschirm. Schreckliche Bilder voll Blut und Gewalt.

Neun Jahre nach dem Krieg sieht es aus, als hätte die Stadt sich bereits erholt. Eine der Hauptstraßen wurde damals in der internationalen Presse als »Sniper Alley« bekannt; auf den Dächern der Häuser lauerten Heckenschützen. Im Vorübergehen zähle ich Einschusslöcher in den Fassaden.

Das berühmte »Holiday Inn« ist grundsaniert worden. Von hier aus schossen am 5. April 1992 Heckenschützen auf Demonstranten. Während der Kampfhandlungen wurde das Hotel Basis westlicher Berichterstattung. Dann wurde es von Granaten in Trümmer gebombt.

Jetzt hat es einen leuchtend gelben Anstrich. Ein Lichtpunkt. In der historischen Altstadt pulsiert das Leben. Junge Menschen, meist Burschen und Mädels getrennt, flanieren durch die Gassen und sitzen auf den Terrassen der Kaffeehäuser, nur wenige Mädchen tragen Kopftuch. Ihr Selbstbewusstsein macht mich froh. »Heute braucht sich in dieser Stadt niemand mehr zu verstecken«, besagen ihre Blicke.

Was ist Heimat

Polen, 1973

»Was ist Heimat?«, frage ich mich manchmal. Es geht auch um diese Frage, als ich mich im Frühjahr 1973 aufmache, um meine Geburtsstadt in Schlesien zu besuchen. Sie heißt jetzt nicht mehr Landeshut, sondern Kamienna Góra und gehört zu Polen, auf der anderen Seite des sogenannten »Eisernen Vorhangs«. Es sind einige bürokratische Hindernisse zu überwinden, bis es so weit ist und ich meine Familie mit der achtjährigen Jutta ins Auto packe. Westler dürfen nur in bestimmten Hotels absteigen, in meiner alten Heimatstadt gibt es kein solches, also reservieren wir im 30 Kilometer entfernten Waldenburg, besser gesagt Wałbrzych. Es ist Dienstag nach Ostern, als wir mit dem Ford Capri den Ortsrand von Kamienna Góra erreichen und der Beschilderung zum Bahnhof folgen. Dort parke ich den Wagen, und wir gehen zu Fuß. Obwohl es schon 26 Jahre her ist und ich damals nicht mal sechs Jahre alt war, als ich mit Mutter und Großmutter den Ort verlassen musste, habe ich keine Orientierungsprobleme. Als wir über die Brücke gehen, die den Bober überspannt, bin ich überrascht. In meiner Erinnerung ein reißender Strom, erscheint er mir nun wie ein harmloser Bachlauf.

In Kamienna Góra entzündet sich meine Erinnerung an jeder Straßenecke. Ich begegne dem kleinen polnischen Buben, der mir am Flussufer mein Lieblingsspielzeug abgenommen hat. Als wir eine Straßenkreuzung passieren, taucht vor meinem inneren Auge der letzte deutsche Panzer auf. »Morgen ist der Russe da«, höre ich wieder die müde Stimme eines geschlagenen Soldaten der Wehrmacht. Während unserer Streifzüge erzähle ich Frau und Tochter von meinen Erlebnissen. Mein Blick auf die ehemalige Heimatstadt ist ungetrübt. Es ist schön, hier zu sein, aber zu Hause bin ich anderswo.

An einem sonnenhellen Vormittag stehen wir vor dem Haus, in dem ich geboren wurde, ein graues vierstöckiges Mietshaus. Leute laufen vorbei, ich nehme mir ein Herz und spreche eine Frau an. Sie kann natürlich kein Deutsch, aber wir haben Glück. Sie meint, im Nachbarhaus lebe ein Mann, der meine Sprache spreche, und läutet dort. Ein älterer Herr öffnet, und ich erkläre ihm, dass ich vor vielen Jahren hier gewohnt habe. Er spricht zu meiner Freude recht gut Deutsch und bittet um kurze Wartezeit, um sich Schuhe und eine Jacke anzuziehen. Dann ziehen wir los und steigen in dem Haus meiner Kindheit die Treppen hinauf in den ersten Stock. Eine Frau, die Schürze um den Bauch, öffnet die Tür und schaut neugierig. Behutsam lasse ich meinen »Dolmetscher« erklären, dass ich vor vielen Jahren in dieser Wohnung geboren wurde, und versuche ihr das Gefühl zu geben, dass ich alles andere als Besitzansprüche hege. Es herrscht für einige Augenblicke Stille, dann bittet sie uns ins Wohnzimmer. Den Kachelofen aus meiner Erinnerung gibt es nicht mehr, die Stube ist gemütlich eingerichtet. Aufgeregt spricht sie mit ihrem achtzehnjährigen Sohn, und er eilt zur Tür hinaus. Wenige Minuten später ist er mit seinem Vater wieder zurück. Dieser arbeitet in der Nähe in einer Schuhmacherwerkstatt, begrüßt uns herzlich und zieht aus der weiten Hosentasche eine Flasche Wodka. Die Hausfrau kommt aus der Küche mit einer Platte mit kalten Speisen zurück. Es ist der erste Werktag nach Ostern, und von der Feier ist viel übriggeblieben – nun sollen wir zugreifen.

»Na zdrowje!«

»Prost!«

Ein Toast nach dem anderen wird gesprochen, und es gibt viel zu erzählen.

Die Familie ist, genau wie wir, aus ihrer Heimat vertrieben worden. Ursprünglich stammt sie aus Ostpolen, welches als Folge des Hitler-Stalin-Paktes der sowjetischen Teilrepublik Ukraine zugeschlagen wurde. Schade, dass ich noch Auto fahren muss, so halte ich mich beim Wodka zurück. Trotzdem wird es ein unvergesslicher Nachmittag. Heimatvertriebene unter sich … ganz ohne Bitterkeit.

Hoffnungsschimmer

Bulgarien, 1975

Wir schreiben das Jahr 1975. Willy Brandt hat endlich die Jahre der Entspannungspolitik eingeleitet, und auch für einen Polizisten wird der Eiserne Vorhang durchlässiger. Wieder einmal bin ich mit meiner Familie mit unserem R4, das Zelt auf dem Dach, unterwegs: Marschrichtung Türkei. Wir fahren auf dem sogenannten Autoput durch das Land, welches noch Jugoslawien heißt, und erreichen schließlich Bulgarien. Dort jage ich die Kiste über kurvenreiche bergige Straßen, und wir begegnen in den Rila-Klöstern altchristlicher Kultur. Jutta ist zehn Jahre alt, und ihr wird beim Autofahren oft schlecht. Also nehmen wir es nicht so tragisch, als sie brechen muss. Erst als die Kotzerei am nächsten Morgen immer noch nicht aufhören will, machen wir uns Sorgen und fahren in eine Klinik. Die Ärztin meint, es sehe nicht nach etwas Ernstem aus, schickt uns aber sicherheitshalber zur Generaluntersuchung in die Uni-Klinik von Plovdiv, dem ehemaligen Philippopolis. Der untersuchende Arzt äußert den Verdacht auf Meningitis, und die Lumbalpunktion bringt an den Tag, dass Jutta sich tatsächlich infiziert hat. So eine Flüssigkeitsentnahme aus dem Rückenmark ohne Betäubung ist äußerst schmerzhaft, und unsere Tochter tut mir furchtbar leid. Aber die Krankheit ist im Anfangsstadium, und der Professor der Neurologie, der die Behandlung persönlich im Auge behält, macht uns Hoffnung, dass alles gut ausgehen wird.

Unser Töchterchen wird in einem Einzelzimmer untergebracht und auch verpflegt. Allein, das Essen schmeckt ihr nicht. Mittags und abends sitzt sie auf dem Schoß einer resoluten älteren Schwester, die ihr Löffel für Löffel Joghurt einflößt – einen Ausdruck zwischen Grauen und Ergebenheit im Gesicht.

Erst später wird uns bewusst, dass die anderen Patienten in riesigen Sälen liegen und von ihren Familien versorgt werden.

Die zweite Lumbalpunktion ergibt zu unserer großen Freude ein negatives, also für uns positives Ergebnis. Als Dolmetscher steht uns eine DDR-Bürgerin zur Verfügung – eine stramme Kommunistin, wie sich bald herausstellt.

Wir verbringen etliche Stunden am Krankenbett unserer Tochter – nur während sie schläft, erkunden wir die historische Altstadt. Wir kletterten durch die Ruinen des römischen Stadions und des antiken Theaters. Zum Teil waren Reste der alten Stadtmauer erhalten. Arbeiter waren mit der Renovierung beschäftigt und saßen am Straßenrand zur Mittagspause, Kanten trockenen Brotes in den schwieligen Händen. Einer von ihnen trank genussvoll aus einer Flasche mit schön verziertem Etikett. Ich merkte mir den Aufdruck und erstand im nächsten Krämerladen gleich eine Flasche desselben Getränks. Als ich den ersten Schluck nahm, verzog ich das Gesicht, es war Essig. Wahrscheinlich hatte der Mann zu Hause Tee in die leere Flasche abgefüllt.