Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Der Journalist Siggi Baumeister ist die Schöpfung von Jacques Berndorf. Und hinter diesem Pseudonym wiederum verbirgt sich einer der profiliertesten Journalisten Deutschlands, Michael Preute. Ein harter Bruch in seinem Leben führte ihn in die Eifel und ließ ihn aus dem hektischen Dasein des Reporters hineinfallen in eine verschlafene Provinz abseits des großen Weltgeschehens. Hier lag für den Alkoholiker die einzige Chance, zu gesunden. Er nutzte sie und wurde zu Jacques Berndorf. Und erfand eine der langlebigsten Ermittlerfiguren des deutschen Krimis: Siggi Baumeister. Heute ist er der meistgelesene deutschsprachige Krimiautor mit einer Gesamtauflage von über vier Millionen verkauften Eifelkrimis. Offen, ehrlich und schonungslos gibt Jacques Berndorf Auskunft – über seine aufregenden Zeiten als Reporter, über seine verlorenen Alkoholjahre und über sein neu gewonnenes Leben in der Eifel. Berndorf aus der Nähe: so spannend wie seine Romane.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

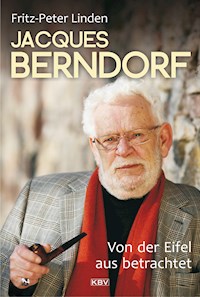

Fritz-Peter Linden

Jacques BerndorfVon der Eifel aus betrachtet

Fritz-Peter Linden

Jacques Berndorf

Von der Eifel aus betrachtet

Originalausgabe

© 2011 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim

www.kbv-verlag.de

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0 65 93 - 998 96-0

Fax: 0 65 93 - 998 96-20

Umschlaggestaltung: Ralf Kramp

unter Verwendung von: © contrastwerkstatt

Print-ISBN 978-3-942446-28-0

E-Book-ISBN 978-3-95441-080-4

Für John Dortmunder

„Das wird uns kein Schwein glauben“

Jacques Berndorf, Eifel-Blues

INHALT

PROLOG

Wir sind ja hier kein Beschönigungsverein

WARME WORTE

In dieser Landschaft wollte ich etwas passieren lassen

SCHEINWERFER AN

Wissen Sie – es hat keinen Zweck

SKIZZEN EINER JUGEND

Und dann direkt zur Zeitung

EIN JOURNALISTENLEBEN

Michael Preute, Reporter

EINE VERLUSTANZEIGE

Ein Himmel voller Bananen

MICHAEL PREUTE UND DER ALKOHOL

Wie alles noch einmal begann

VOM EIFEL-FLOP ZUM EIFEL-GOLDRAUSCH

Wenn ich schon eine Landschaft beschreibe, dann bitte die Eifel

JACQUES BERNDORF UND DER REGIONALKRIMI

Und manchmal schreibst du auch schlicht Scheiße

JACQUES BERNDORF - UND WAS DIE ANDEREN SAGEN

Ich prallte gegen den Heizungskörper

FALLSTUDIEN MIT SIGGI BAUMEISTER

Völlig wurscht, ich bleib hier

EIN MANN KOMMT HEIM: JACQUES BERNDORF UND DIE EIFEL

Wer keine Familie hat, der erfindet sich eine

VON ECHTER UND FIKTIVER VERWANDTSCHAFT

Ein paar Eroberungen sind noch drin

ÜBER DAS RAUCHEN, EIN UNGESCHRIEBENES BUCH UND DEN RICHTIGEN ABGANG

EPILOG

ANHANG

PROLOG

Die Dienststelle der ehemaligen Schutzpolizei Daun in der Eifel, im August 1992. Auf der Wache sitzen die Beamten Bernd Bohlen und Walter Meyers. Das Telefon läutet, ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung teilt den Polizisten mit, dass ein Kunde der R+V-Autoversicherung trotz wiederholter Erinnerungen und Mahnschreiben seine Prämie nicht bezahlt habe.

Konsequenz: Der Versicherungsschutz sei verfallen, der Wagen müsse stillgelegt werden, sofern der Halter nicht zahle und eine neue Deckungskarte vorlege. „Wir mussten dann raus und den Leuten sagen, dass sie nicht mehr fahren dürfen“, erzählt Bernd Bohlen knapp 20 Jahre danach.

Also machen sich die beiden Beamten auf den Weg von der Kreisstadt hinüber zum säumigen Versicherungsnehmer. Der Mann, ein gewisser Michael Preute, wohnt in Berndorf, einem Örtchen bei Hillesheim (in der Eifel sind alle Orte in Wirklichkeit Örtchen, auch wenn sie sich, wie Hillesheim, „Stadt“ nennen dürfen).

Nachdem die Polizisten ihm mitgeteilt haben, dass für sein Fahrzeug keine Deckung mehr besteht, räumt er ein, dass er da wohl „ein paar Mahnungen“ verschludert habe. Preute will sich in seinen kleinen Geländewagen setzen, zu seiner Versicherungsvertretung fahren und die Sache regeln. Geht nicht, sagen die Polizisten, dann begehe er eine Straftat. Preute bleibt daheim und bittet die Beamten um Hilfe.

Die lassen sich breitschlagen. Sie fahren mit dem Streifenwagen ins nahe Hillesheim, schwatzen den Versicherungsleuten eine neue Deckungskarte für den offenbar finanzschwachen Fahrzeughalter ab – und werden nach ihrer Rückkehr von Preute ins Haus gebeten. „Da waren Bücher überall“, sagt Bohlen. „Der Mann hat uns vom ersten Augenblick an fasziniert. Und er war wirklich nett. Wenn das ein Arschloch* gewesen wäre, hätten wir gesagt: Zulassungsstempel runter vom Kennzeichen, Auto stillgelegt.“

Um die bevorzugte Behandlung eines Prominenten handelt es sich übrigens nicht. „Den kannte ja kaum einer“, sagt Walter Meyers heute. „Und wir haben so etwas natürlich auch mit jedem anderen nicht unsympathischen Bürger gemacht.“ Die Polizisten sagen dem klammen Autor zu, seine Papiere auch gleich zur Zulassungsstelle in Daun mitzunehmen. „Da war er glücklich“, sagt Meyers. Kurz nach der Begegnung treffen ein paar Bücher auf der Dienststelle ein, verfasst und signiert von „Jacques Berndorf“.

Es stimmt, kaum ein Mensch kennt diesen Michael Preute zu jenem Zeitpunkt in der Eifel, obwohl er doch bereits seit gut sieben Jahren hier lebt. Nur wenige wissen um sein Vorleben als Reporter für große deutsche Zeitungen, Magazine und Agenturen. Und auch „Jacques Berndorf“ ist vielen noch kein Begriff, obwohl unter diesem Namen bereits ein paar Romane erschienen sind – mit einem Helden namens Siggi Baumeister, der ebenfalls in der Eifel lebt.

März 2011: Bohlen, der in Stadtkyll an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen wohnt, zieht ein Taschenbuch aus dem Regal. „Der General und das Mädchen“ heißt der Roman, 1990 bei Bastei Lübbe in Bergisch-Gladbach erschienen, als „Bonn-Krimi“. „Dankeschön – von einem Bürger an seine Polizei“, hat Preute hineingeschrieben. „Bei Walter Meyers steht ‚danke für die Deckungskarte‘ drin“, sagt Bohlen und lacht.

Bernd Bohlen, heute genauso wie Walter Meyers Oberkommissar bei der Polizei-Inspektion in der Eifelstadt Prüm, gesteht übrigens, dass er den „General und das Mädchen“, 1996 bei Grafit unter dem Titel „Eifel-Feuer“ in erweiterter Form neu herausgebracht, erst viele Jahre später gelesen hat, im Herbst 2010. Da bewegt sich die Gesamtauflage der Berndorf-Bücher stetig auf sechs Millionen verkaufter Exemplare zu.

*Wenn es das Wort „Arschloch“ nicht gäbe, hätte dieses Buch etwa zehn Seiten weniger.

Wir sind ja hier kein Beschönigungsverein

WARME WORTE

Dieses Buch entstand im Wesentlichen auf der Basis langer Gespräche, die ich mit einem sich geduldig in meine Fragerei fügenden Michael Preute im Frühling und Sommer 2011 geführt habe. Wir trafen uns an wechselnden Orten in der Eifel, um in seiner Vergangenheit zu stochern: meistens, von Büchern umringt, im Kriminalhaus Hillesheim. Wir redeten in unseren Wohnorten Brück und Stadtkyll miteinander, und einmal ließen wir uns von Heinz-Peter Hoffmann, dem Leiter des Krimifestivals „Tatort Eifel“, in die Staatskanzlei Mainz zu einer Pressekonferenz kutschieren. Danach hatte ich zwar wegen meiner schiefen Haltung im Auto einen schlimmen Rücken, aber jede Menge schöner Aufzeichnungen.

Was bei diesen Gesprächen und etlichen ergänzenden Telefonaten mit Michael Preute herauskam, ist seine Geschichte, es sind seine Erinnerungen: Er blickt zurück auf sein Leben – von der Eifel aus, zusammen mit einem Eifeler, der sich dabei hin und wieder erlaubt, sein Sujet kommentierend zu betrachten. Wie nahe wir dabei der Wahrheit gekommen sind, dürfen andere beurteilen. Bei den Verwerfungen, die in Michael Preutes Leben entstanden sind, wäre Widerspruch jedenfalls keine Überraschung. Zumal neben den vielen Menschen, die auf den folgenden Seiten zu Wort kommen, einige auch nicht bereit oder nicht mehr in der Lage waren, uns mit ihrer Sicht der Ereignisse auf die Sprünge zu helfen. Manchmal musste auch ich ihm widersprechen. Er ließ es sich gefallen.

Mit jeder Sitzung wurde deutlicher, was für ein ergiebiger Geschichten-Steinbruch das Leben und die Erinnerungen von Michael Preute sind. Das Bild drängt sich auf, denn der „Weinberg“, der stillgelegte Steinbruch in seinem ersten Eifeler Zuhause namens Berndorf, wurde für ihn zu einem so bedeutsamen Ort, dass er immer wieder dorthin zurückkehrt.

Wobei die Metapher auf der anderen Seite dann doch nicht ganz stimmt. Ein Steinbruch gibt seine Schätze nur unter großem muskulären und maschinellen Aufwand her. Das war hier anders, für unsere Abbau-Tätigkeit reichten ein paar Notizen als Anhaltspunkte, ein Aufzeichnungsgerät und Tabak. Dabei erwies sich Michael Preute als Mensch, der vor allem eines will: erzählen. Auch da, wo es unangenehm wird. Er beantwortete jede Frage, so gut er konnte, und er wich dabei keinem Thema aus. Das gilt ganz besonders für jene Lebensabschnitte, in denen er keine gute Figur machte. Eines aber, sagte er, wolle er nicht – mit irgendwem abrechnen oder schmutzige Wäsche waschen. Und so haben wir es gehalten. Der Rest ist spannend genug.

Dass sich Michael Preute, „wenn wir schon so ein Buch machen“, dazu diesen Verfasser ausgesucht hat, ist eine Ehre. Auch dafür: danke. Und für seine beiden Sätze, die mich durch diese Arbeit begleitet haben. Erstens: Du kannst schreiben, was du willst, wir sind ja hier kein Beschönigungsverein. Und zweitens: Das kriegst du schon hin. Ich hatte und habe meine Zweifel, ob ich es hingekriegt habe. Er hatte jedenfalls keine – und wenn doch, dann ließ er mich das zu keinem Zeitpunkt spüren.

Diese offene Einstellung bestätigt auch die Erfahrungen, die ich im Umgang mit Michael Preute in der Vergangenheit gemacht habe. Vor vielen Jahren, ich arbeitete noch nicht sehr lange für die Zeitung, musste ich ihn wegen einer Geschichte anrufen, die ich ohne seine Auskunft nicht hätte schreiben können. Da war er bereits der „Krimi-Guru“. Mich kannte er nicht. Seine Antwort, nachdem ich mich am Telefon vorgestellt und ihm mein Anliegen erläutert hatte: „Ja klar, fragen Sie nur, kein Problem.“ Dieses „kein Problem“ und das Gefühl, von Anfang an als Kollege behandelt zu werden, waren damals eine große Hilfe. So ist es bis heute, viele gemeinsame Geschichten, Anrufe und störende Besuche später, geblieben. Dafür ein ganz besonderer Dank. Und natürlich, verbunden mit der Bitte um Entschuldigung, seiner Frau Geli, die mir erstaunlicherweise immer noch die Tür aufmacht, wenn ich auch das Gefühl habe, dass dann die Scharniere manchmal ein bisschen widerständig quietschen.

Neben Michael Preute sind viele andere Menschen daran beteiligt, dass dieses Buch entstehen konnte. Ihnen bin ich ebenfalls zu Dank verpflichtet:

Allen voran seinen Kindern Mona und Manuel Eichler für ihre Bereitschaft, mit mir zu sprechen und für ihre große, freundliche Offenheit, ebenso seinem Bruder Claus Preute für etliche klärende Details und Einschätzungen (viel Glück für den Roman!).

Verleger Ralf Kramp dafür, dass er den Vorschlag für dieses Projekt gemacht hat und für sein Vertrauen in den Verfasser (der Dank fiele noch überschwänglicher aus, wenn sein Anruf nicht erst im Februar 2011 erfolgt wäre, sondern, sagen wir, im Februar 2009 ...).

Helmut Markwort für die unkomplizierte Unterstützung und Vermittlung nach Los Angeles, Wolfram Bickerich für seine erfrischenden Anmerkungen über die Zusammenarbeit mit Michael Preute (Gruß zurück nach Malle!), Siggi Weidemann in Amsterdam für seine Erinnerungen an frühe Düsseldorfer Journalistenzeiten.

Dank an Kurt Beck, Dietmar Bär, Hajo Gies, Barbara Thielen, Angelika Koch, Ulrich Utsch, Christian Willisohn, Herbert Hillebrand, Rutger Booß, Ulrike Rodi, Gerd Elendt, Josef Zierden, Heinz Onnertz, Heinz-Peter Hoffmann und seine Mitstreiter, die sich so liebevoll um das Krimifestival „Tatort Eifel“ kümmern. Gisela und Otto Leuer in Berndorf für ihre Hilfe und den Einblick in ihr umfangreiches Archiv, in dem ich sogar meine alte Berndorf-Karikatur wiederfand.

Während der Arbeit an diesem Buch äußerten vereinzelte Gesprächspartner die Befürchtung, es könne darin die Legende vom „Gottvater“ der Eifel gestrickt werden. Darauf zwei Antworten. Erstens: Danke, das wäre nicht nötig gewesen, die Berndorf-Verächter werden es ohnehin so sehen. Und den anderen sei versprochen: Keine Sorge – unser Held, trotz schlohweißer Locken, ist dann doch eher einer von der gebrochenen Sorte, zum Heiligen reicht es bei ihm einfach nicht. Wenn schon einen Titel, dann verdient er einen anderen. Und für den leihen wir uns das Geschöpf, das in seinen Büchern wahrscheinlich neben den Katzen das am häufigsten genannte ist: Jacques Berndorf ist weder Gott noch Guru, Glockenunke passt viel besser.

Bei der Arbeit erhielt ich sehr viel Hilfe von Kollegen und Freunden, die sich als unbestechliche Gegenleser zur Verfügung stellten, die Ideen beisteuerten, die Korrekturen oder Verbesserungen anregten und mir gelegentlich in den Hintern traten. Dank an Christian Brunker (nicht nur fürs Aufnahmegerät!), Stefanie Glandien, Verena Schüller, Frank Jöricke und an meine geduldigen Chefs beim Trierischen Volksfreund – vor allem Damian Schwickerath, Peter Reinhart und Lars Ross.

Den Schriftstellern Norbert Scheuer, Gisbert Haefs und Martina Kempff für die Gespräche, für ihren Rat und vor allem für ihr fröhliches Anfeuern des Novizen von der Seitenlinie. Und meinem verehrten Freund Harry Rowohlt für seinen Satz: „Du wirst nicht scheitern!“

Lisa Simon von der Pressestelle des Zoos in Osnabrück, Kriminaloberrat Paul Wehner in Mayen, dem Polizeipräsidium und dem Polizeisportverein Duisburg, dem Kriminalhaus Hillesheim, der Buchhandlung Lesezeichen und dem Café Sherlock.

Das Alkohol-Kapitel wäre nicht zu bewältigen gewesen ohne die Unterstützung von Dr. Dorothee Tsallas, die nicht nur eine Reihe von fachlichen Fehlern verhinderte (ein paar habe ich garantiert noch drin, die gehen auf meine Kappe), sondern mir nebenbei auch noch honorarfrei und ungewollt über meine Wiesollichdashinbekommen-Phobie hinweghalf, indem sie sie liebevoll ignorierte. Dank auch an ihren Mann, Dr. Alexandros Tsallas, der das alles klaglos mitmachte und ebenfalls wertvolle Hinweise lieferte.

Meiner Familie. Und meiner Frau, Freundin und offiziellen Affäre Brigitte: Ihr gilt der größte Dank. Sie ist die heimliche Mitverfasserin, sie hat mit ihren Recherchen eine wesentliche Basis für alle Kapitel geliefert, sie hat sämtliche Abschnitte in allen Entstehungsstadien gelesen, Korrekturen beigesteuert – und sie hat kein einziges Mal gezürnt, wenn ihr Mann wieder einmal zum Recherchieren oder Schreiben verschwand und auch sonst über weite Strecken dieses Jahres nicht zu gebrauchen war. Außerdem ist unser gemeinsames Leben seit einem Vierteljahrhundert so wunderbar spannend, dass ich nie von dem Bedürfnis ereilt wurde, selbst einmal einen Krimi zu verfassen. Was für ein Glück. Für mich und für den Kriminalroman.

Fritz-Peter Linden, September 2011

Sämtliche Zitate entstammen, sofern nicht anders ausgewiesen, den Gesprächen, Telefonaten und Schriftwechseln für dieses Buch mit Michael Preute und den anderen darin genannten Personen.

In dieser Landschaft wollte ich etwas passieren lassen

SCHEINWERFER AN

„Mein Leben zu rekonstruieren ist ziemlich schwierig.“

Michael Preute

Da hat er recht, zumal in diesem Leben so viel passiert ist, dass es selbst in der dicksten Schwarte kaum unterzubringen wäre. Also schalten wir den Strahler ein und richten ihn auf ausgewählte Stationen in den ersten 75 Jahren des Mannes, der sich Jacques Berndorf nennt. Dabei kommt schon einiges zusammen, darunter auch eine Reihe von Vorfällen und Lebensphasen, an die er sich nicht gerade mit Freuden erinnert.

Auf den folgenden Seiten berichtet er trotzdem darüber – ohne Rücksicht auf den Glorienschein des Millionenautors, dessen Fans ihm und seinen Geschichten hinterherreisen, manchmal sogar bis vor seine Haustür. Dabei zeigt sich beim Blick auf sein Leben, dass gerade die Zeit vor den Eifelkrimis, vor „Jacques Berndorf“, eine besonders aufregende war, manchmal düsterer als die Plots in den späteren Erfolgsromanen. Und dass viele Geschichten, die er aus diesen Jahren zu erzählen hat, richtig abenteuerlich sind.

Wobei das nicht immer so einfach ist mit der Erinnerung: Denn gerade die ersten mehr als 40 Jahre sind ein spannendes, ein oft dramatisches und heilloses Durcheinander, ein wildes, trunkenes Rauf und Runter, das bequem für zwei oder drei immer noch genügend aufregende Leben gereicht hätte. Sie stehen für eine Zeit, die Schrammen und weitere Verletzungen hinterließ, bei ihm und bei den Menschen, mit denen er zusammenlebte oder eher: nicht zusammenlebte. Jedenfalls nicht so, wie man es von funktionierenden Familien kennt.

Manch ein Wegbegleiter, beruflich oder im Privatleben, wird die Dinge anders sehen als hier geschildert und erinnert. Aber da kontern wir mit einem Satz, den uns der so wundervoll frei in den Genres räubernde Schriftsteller und Übersetzer Gisbert Haefs für dieses Buch geschenkt hat: „Das Gedächtnis eines Krimi-Autors darf ja durchaus literarisch arbeiten.“ Ein gutes Motto. Außerdem werden einige Gemüsemathematiker garantiert Fehler in diesem Buch finden. Wir garantieren aber gleichzeitig, dass unsere, oder notfalls meine, Fehler erheblich detailreicher sind als alles, was bisher über Jacques Berndorf erzählt wird oder auf Papier und anderen Informationsträgern kursiert. Und unterhaltsamer.

Am Anfang steht, nach kriegsbedingt verzögerter Schulzeit, nach Abitur und dem kurzen Umweg in ein schnell wieder abgebrochenes Medizinstudium, ein sehr junger Journalist namens Michael Preute, dem ein blitzschneller Aufstieg gelingt. Er lernt seinen Beruf beim Duisburger General-Anzeiger, baut dort nachts im Bleisatz die Seiten zusammen und verfasst neben Polizeireportagen mit knapp 25 Jahren schon einen ersten Fortsetzungsroman („Mord am Kaiserberg“, 1961). Er wechselt kurz darauf zur Neuen Ruhr Zeitung, dann zur Rheinischen Post, aber auch da bleibt er nicht lange, Preute übernimmt nämlich das Stern-Büro für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.

Allerdings auch das wieder nur für kurze Zeit: Wenig später ist er bereits Redaktionsleiter beim DM-Verbrauchermagazin in Stuttgart, lässt sich dann von Hubert Burda nach Offenburg locken und anschließend zur Quick in München, wo er nach der „Ohrfeigen-Affäre“ (mehr dazu im Kapitel „Ein Journalistenleben“) den Dienst quittiert und als freier Reporter unter anderem für dpa, GEO und den Spiegel arbeitet. Seine Recherchen führen ihn kreuz und quer über den Globus, er berichtet über Kriege, Konflikte, Drogenkartelle und soziale Missstände, nebenher verfasst er weitere Romane und schreibt Sachbücher.

Durch sein Privatleben navigiert er nicht so souverän. Auf die Episode mit den beiden Dauner Polizisten angesprochen, sagt Preute: „Für mein Leben damals war das normal. Das wissen die meisten nicht, wie eng das manchmal gewesen ist. Auch als ich hier anfing in der Eifel, da war es wirklich schwierig, immer die 300 Mark Monatsmiete zusammenzubekommen. Ich konnte gar nicht so schnell bezahlen, wie ich das Geld brauchte.“ Eine Aussage, die mancher frühere Gläubiger ihm sofort bestätigen würde. Allerdings auch mancher Schuldner: Denn er pumpte sich nicht nur Geld, er verlieh und verschenkte es auch.

Nicht das einzige Problem – und nicht das größte: Der zuverlässige, scheinbar furchtlose und bis in die letzten Ecken recherchierende Journalist Michael Preute erweist sich nicht als brauchbarer Ehemann und Vater. Zwei Familien gehen dem zeitweise stark Trunksüchtigen verloren, zu seinen drei Kindern hat er viele Jahre lang keinen Kontakt, insgesamt drei Ex-Ehefrauen schlagen, von nichtamtlichen Liebschaften abgesehen, zu Buche (seine heutige Frau, Geli, möchte er gern behalten, da ihm nichts daran liegt, mit Liz Taylor gleichzuziehen). Auch im Kreis der Freunde und beruflichen Begleiter ist mancher Flurschaden zu verzeichnen.

Da ging also vieles schief, und lange sah es nicht so aus, als würde sich diese Biografie noch einmal richten lassen. Wer heute den Mann mit Millionenauflage, den meist freundlichen, liebevoll brummigen, jedem Bitt- und Fragesteller gegenüber zugeneigten Jacques Berndorf erlebt, der kann sich daher nur schwer vorstellen, was für ein Mensch Michael Preute vorher war – und wie gering die Wahrscheinlichkeit, dass ihm eine zweite Karriere und neben der Schriftstellerei ein zuletzt so stabiles Privatleben gelingen würden. Als habe er mit dem Zweitnamen allmählich auch eine neue Existenz übergestreift.

Natürlich hat das viel damit zu tun, dass dieser Michael Preute eines Tages in der Eifel strandete, wo kein Mensch wusste, wer er war, was er tat und was er hinter sich gelassen hatte. Dort begann dann mit der Zeit diese ganz neue Geschichte, die er selbst noch immer nicht so recht glauben mag.

Ausgerechnet in der Eifel: Wo in diesem schönen, buckligen Landstrich doch kaum etwas passiert, von dem die Republik jemals Kenntnis genommen hätte. Und wo für viele genau deshalb das Phänomen Jacques Berndorf vielleicht das wesentliche Ereignis im vergangenen Vierteljahrhundert war. „Ich wollte in dieser Landschaft, in der angeblich nichts passiert, etwas passieren lassen“, sagt er. Das sei seine Motivation für den ersten aller Eifelkrimis gewesen. Und das hat er wahr gemacht, nicht nur in der Fiktion.

Aus dem abgerissenen Reporter ohne Deckungskarte, dem mehrfach erbärmlich gescheiterten Familienvater und langjährigen Extremtrinker Michael Preute ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller geworden. Das hat sich, ein schöner Kollateralnutzen, auch auf seine neue Umgebung ausgewirkt, der heute so gebräuchliche Begriff „Regionalmarketing“ hat in seiner zweiten Heimat einen ganz eigenen, blutroten Anstrich.

In der Eifel, Ende der 90er Jahre der einzigen Landschaft, „die schon jetzt mit Leichen wirbt“ (Preute im Gespräch mit Ilse Rosenschild vom Trierischen Volksfreund 1998), gibt es einen Krimiwanderweg, Deutschlands erstes Krimihotel, das Kriminalhaus mit fast 30.000 einschlägigen Bänden – und, so scheint es manchmal, fast genauso viele Autoren, die sich ebenfalls an Eifelkrimis versuchen, längst nicht immer zum Vorteil von Region und Kriminalliteratur.

Viele Gäste besuchen die Eifel nur wegen Jacques Berndorf, fahren seine Romanrouten nach und sind begeistert, wenn sie den meist sehr nahbaren Schriftsteller in einem Café in Daun, in Hillesheim oder in einem anderen Ort sitzen sehen. Wer dann einen seiner Romane dabei hat, erhält selbstverständlich eine Widmung – als Sahnestück auf einem gelungenen Ausflug.

Nahbar, offen, unterstützend: So erleben auch die schreibenden Kollegen Michael Preute. Ein Beispiel dafür ist Ralf Kramp. Im Jahr 1993 schickte er Preute das halb fertige Manuskript seines Debütromans zu, mit der Bitte um Prüfung und ein vorläufiges Urteil. Preute bestärkte den jungen Kollegen darin, die Geschichte zu Ende zu schreiben. „Tief unterm Laub“ erschien 1996, mehr als ein Dutzend Kramp-Krimis folgten, außerdem bislang vier Kinderbücher und eine Reihe von Kurzgeschichtenbänden. Heute ist Ralf Kramp Michael Preutes Verleger.

Preute und Berndorf haben aber noch weitere Spuren hinterlassen. So werden seit Beginn des 21. Jahrhunderts die Kreisstadt Daun und ihre Umgebung alle zwei Jahre zum Schauplatz einer hochprominent besetzten, nicht nur in Deutschland einzigartigen Zusammenkunft. Dann verhandelt das kriminalistische Führungspersonal aus Kino, Fernsehen und Literatur beim Festival „Tatort Eifel“ über Stoffe, Formate und Verwertungsmöglichkeiten. Das Festival entstand aus der „Criminale 1999“ – dem an wechselnden Orten ausgerichteten Jahrestreffen des „Syndikats“, der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren. Die von Berndorf mitorganisierte Criminale in der Vulkaneifel gelang so glänzend, dass man daraus „Tatort Eifel“ entwickelte.

Einer der Väter des Festivals ist Michael Preute. Sein Anliegen: Für Autoren eine Möglichkeit zu schaffen, ihre Ideen an Verlage, Sender und andere Adressaten zu bringen. Das ist gelungen: Nicht wenige verdanken ihre Karriere dem Festival und seinen Urhebern.

Das Krimifest ist ein Gipfeltreffen. Produzenten, Regisseure, Redakteure, Autoren, Verlagsvertreter und viele, viele Schauspieler lassen sich an diesen zehn Septembertagen in der Eifel blicken, ob im Fachprogramm für die Branche oder bei den zahlreichen Rahmenveranstaltungen. Senta Berger, Götz George, Hannelore Hoger, Ulrike Folkerts, Dietmar Bär, Armin Rohde, Matthias Koeberlin, Miroslav Nemec, Udo Wachtveitl – die Liste der beteiligten Stars ist beeindruckend lang.

Die Region ist darüber hinaus Drehort und Schauplatz von Kinofilmen, Fernsehspielen und Serien, in denen der Begriff „Eifel“ prominent eingesetzt wird. Einige Beispiele: Das ZDF verfilmte 2000 in Monschau Berndorfs „Eifel-Schnee“ unter dem Titel „Brennendes Schweigen“, mit Uwe Bohm in der Rolle des Ermittlers Siggi Baumeister. Im Sommer 2004 entstand bei Dreiborn in der Nordeifel die internationale Produktion „Die Bluthochzeit“ mit Armin Rohde und Uwe Ochsenknecht – die erste Einstellung des Films zeigt außerdem das Totenmaar bei Daun. Im Herbst des gleichen Jahres drehte der WDR rund um die Maare den achten „Bloch“-Krimi mit Hauptdarsteller Dieter Pfaff. 2007 folgte Andreas Kleinerts Satire „Freischwimmer“, ebenfalls weitgehend in Monschau gedreht, 2008 das ZDF-Fernsehspiel „Tod in der Eifel“ mit Christian Redl. Im gleichen Jahr entstand der Katastrophen-Zweiteiler „Vulkan“ von Uwe Janson, die Premiere des RTL-Films war 2009 beim Festival „Tatort Eifel“. Der SWR produzierte 2009 mit Uwe Ochsenknecht und Diana Amft unter der Regie von Hajo Gies die Komödie „Der Bulle und das Landei“ (Untertitel: „SWR-Eifelkrimi“) – ein Quotenerfolg, dem 2011 bereits eine Fortsetzung folgte. Das Gleiche gilt für die 2008 gestartete und 2011 mit dem „Roland“ ausgezeichnete ARD-Serie „Mord mit Aussicht“ (Arbeitstitel: „Ausgerechnet Eifel“) mit Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste.

Selbst da, wo nicht „Eifel“ draufsteht, steckt sie manchmal drin, wie in der Kino-Verfilmung von Andrea Maria Schenkels Erfolgsroman „Tannöd“ im Jahr 2009. Darin doubelt die Eifel die Landschaft Oberbayerns.

In einem Vierteljahrhundert hat sich vieles verändert. Wenn auch nicht alles: Die Eifel, die gewiss auch ohne Krimis weiterhin ganz gut ausgekommen wäre, bleibt Provinz. Aber sie ist eine etwas stolzere Provinz geworden. Und das hat auch mit diesem Mann zu tun, der sich Jacques Berndorf nennt.

Fragen wir ihn also am besten selbst, wie das alles passieren konnte.

Wissen Sie – es hat keinen Zweck

SKIZZEN EINER KINDHEIT

„Ich habe vom ersten Tag an geschwänzt.“

Michael Preute

Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch einer Biografie. Deshalb klappern wir auch nicht die üblichen Lebensdaten akribisch ab. Trotzdem soll ein kurzer Blick in die Kindheit des Michael Preute geworfen werden, denn auch da fallen ein paar schöne Geschichten an. Und ein paar weniger schöne.

Michael Preute wächst in einem unüblichen Elternhaus auf. Kernsatz: „Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich ein behütetes Kind war.“ Und wie in seinem späteren, unsteten Erwachsenenleben sind bereits die ersten Jahre geprägt von Wohnort- und anderen Wechseln. Von seiner Geburtsstadt Duisburg geht es noch während seines ersten Lebensjahrs nach Osnabrück. Weitere Umzüge folgen, sie betreffen nicht nur die Wohnadressen. Er besucht, kriegs- und verhaltensbedingt, unterschiedliche Schulen, er muss im Alter von 14 Jahren das Gymnasium verlassen, um sein Abitur mit drei Jahren Verspätung an einem Internat im hessischen Oberurff zu machen.

Der Vater: Dr. Ing. Willy Preute, im Januar 1904 geboren – „Techniker, Stahl- und Eisenmann, der mit Hochöfen groß geworden war“, referiert der Sohn. „Mein Vater konnte etwas, das damals die wenigsten Ingenieure konnten: Hochöfen planen und bauen. Und das hat er sein ganzes Leben lang getan, für Klöckner. Ganze Werke hat er geplant, zum Beispiel die große Klöckner-Hütte in Bremen.“

Die Mutter: Anneliese, geboren im März 1904. Sie ist Michaels frühe Verbindung zur späteren Heimat, denn sie stammt aus der Osteifel, aus Kottenheim bei Mayen. „Anneliese hat in Köln Medizin studiert, genauso wie Jahre später dann auch ich.“ Allerdings wurde die Mutter dann doch nicht Ärztin, genau so wenig wie ihr Sohn. „Sie lernte im Studium meinen Vater kennen. Und das war’s dann.“

Michael kommt am 22. Oktober 1936 als erstes Kind der Preutes im Duisburger Stadtteil Hamborn zur Welt. Die Eltern sind seit drei Jahren verheiratet, der Nachwuchs ließ ein wenig auf sich warten. Ihre Gefühle darüber beschreibt Anneliese in einer Notiz, die an Vater Willy gerichtet ist: „Mit so viel Liebe wurde unser Kind erdacht. Vielleicht, weil wir schon ein gut Stück Wegs miteinander gegangen waren, und es war nicht immer eine bunte Wiese rechts und links. Aber das Träumen und Erdenken, das war immer Glück ... Dann war er da, der Junge. Und du warst sehr glücklich und sagtest mir das auch. Da war alles vergessen, so froh war ich darüber. Dann gingst du, und du zogst deinen schönsten Mantel an, um deinen Sohn mit dem Namen Manfred-Hugo-Michael in die menschliche Gesellschaft einzuordnen. Am Abend seines ersten Geburtstages vollbrachte Manfred seine erste selbstständige Tat: Er hob das Köpfchen.“

Das mit dem „Einordnen“ wird Manfred Hugo Michael, der bald den Kosenamen „Icki“ erhält, in späteren Jahren nicht immer leicht fallen. Das Köpfchen zu heben und auf sich aufmerksam zu machen, das passt schon eher zu ihm. Und das Widerständige: Mit 17 oder 18 Jahren, sagt Michael Preute, habe er sich von Manfred und Hugo verabschiedet. „Den Vornamen Michael fand ich gut. Alles andere fand ich Scheiße.“

Bereits im Jahr nach seiner Geburt zieht die Familie um, denn der Konzern schickt den Vater nach Osnabrück, um dort im Klöckner-Werk als leitender Ingenieur zu arbeiten. Der Junge wächst heran und entwickelt sich vorerst erwartungsgemäß: „März 1939“, schreibt die Mutter über ein Foto des lachenden Zweieinhalbjährigen, „Icki ist nun ein Lausejunge.“

Und Icki erfährt frühe lokale Berühmtheit, denn auf Vorschlag seiner Mutter wird ein Bärenweibchen im Osnabrücker „Heimtiergarten“ nach ihm benannt. Im Juli 1936 war der Tiergarten eröffnet worden. Erster Insasse sei der Dachs „Tutti“ gewesen, berichtet Lisa Simon von der Pressestelle des längst in „Zoo“ umbenannten Tierparks Osnabrück (der Zoo feierte, wie Preute, 2011 seinen 75. Geburtstag). Tutti erhielt bald Gesellschaft in seinem Gehege, denn im Herbst zog Braunbär Teddy bei ihm ein, als Leihgabe aus dem Zoo in Preutes Geburtsstadt Duisburg.

„Der Bär wurde nach und nach zum Liebling der Besucher“, sagt Lisa Simon. Allerdings sollte er nach einiger Zeit wieder ins Ruhrgebiet zurückgeschickt werden. Der Tiergarten startete eine Spendenaktion, damit Teddy gekauft werden und bleiben konnte. Dabei brachten die Osnabrücker so viel Geld zusammen, dass es nicht nur für Teddy, sondern auch für eine Gefährtin reichte: Am 21. Juni 1938 kam die junge Bärin an. Der Tierpark lud die Bürger dazu ein, Namensvorschläge einzusenden, Anneliese Preute machte mit, gewann, und Icki Preute war Bärenpate, auch wenn der Tiergarten den letzten Buchstaben des Namens in ein „y“ änderte. Teddy und Icky blieben einander treu und lebten bis zu ihrem Tod Mitte der sechziger Jahre gemeinsam in der Bärengrube des Osnabrücker Zoos. Preute, der nur von seiner Patenschaft wusste, nimmt die Geschichte und ihren glücklichen Ausgang erfreut zur Kenntnis, bedeute sie doch zu seiner Überraschung, „dass ich mit mancher Erinnerung sogar richtig liege“.

Der fast 75-jährige Lausejunge beschreibt im Rückblick auf seine Kindheit seine Eltern als ein Paar, das sich selbst genügte, das wahrscheinlich auch ohne Nachwuchs – Michael und den sechs Jahre jüngeren Claus – bestens zurechtgekommen wäre. „Die haben ihre zwei Kinder nur in die Welt gesetzt, weil das so nach außen hin das Bild eines guten Bürgerhauses ausmachte. Ich habe in meinem ganzen Leben, alle 75 Jahre lang, immer über meine Eltern nachgedacht. Denn da gab es merkwürdige Einzelheiten. Zum Beispiel, dass ich ständig den Eindruck hatte, dass die nicht für ihre Kinder da waren, sondern für sich. Meine Mutter war ja Medizinerin, sie hat aber nie als solche gearbeitet, sondern ist diesem Mann gefolgt, der für mich der große Gott war. Was er zum Teil immer noch ist.“

Der große Gott, der seinen Sohn meist mit dem Firmenwagen kutschieren ließ. „Da gab’s Manfred, den Fahrer meines Vaters. Der musste sowas immer machen, und dann saß ich bei dem im Auto, einem Mercedes 180.“

Er bezeichnet seinen Vater als einen Mann, der auch zu seinen Eltern „ein ganz merkwürdiges Verhältnis“ gehabt habe, das er anhand der Geschichte seines Onkels Egon Preute zu illustrieren versucht. Egon, der ältere Bruder von Willy, war erschossen worden, „vier Wochen bevor Hitler offiziell mit dem Krieg gegen Stalin begann. Mein Onkel war damals schon an einer sehr vorgeschobenen Frontstelle, die geheim gehalten wurde. Als diese Nachricht nun zu seinen Eltern nach Hause getragen wurde, die damals im Ruhrgebiet wohnten, in Essen, passierte etwas ganz Schlimmes. Mein Vater reist da hin und hört morgens, wie seine Eltern sich im Badezimmer über diesen toten Egon unterhalten, und wie seine Mutter dann sagt: ‚Jetzt haben wir ja gar kein Kind mehr.‘ Das ist das Einzige, was mir mein Vater jemals darüber erzählt hat. Dass er also kein Kind war, sondern irgendetwas anderes, jedenfalls kein reguläres Kind, das geliebt wurde. Sonst würden ja solche Bemerkungen nicht fallen.“

Trotz dieser eher merkwürdigen Voraussetzungen besteht Preute darauf, dass es ein gutes Elternhaus gewesen sei – die Frage, ob Anneliese und Willy ihre Kinder vernachlässigten, er weist solche Gedanken zurück: „Nein, im Gegenteil. Um Gottes Willen, kein Problem. Ich denke nur, sie waren noch nicht im Zeitalter der Pille. Sie brauchten weder mich noch meinen Bruder – schon gar nicht, um sich zu bestätigen. Aber das war überhaupt kein Makel. Wenn du denen das gesagt hättest, hätten die sich kaputtgelacht und wahrscheinlich gesagt: Ja, Recht hat er, aber er muss es ja nicht wissen.“

Kein Problem? Eine gewisse Distanziertheit der Eltern gegenüber ihrem Nachwuchs ist aus seinen Worten herauszuhören, auch wenn die liebevollen, allerdings sehr auf den Vater ausgerichteten Einträge der Mutter anders wirken. Michael Preutes später deutlich hervortretende Suche nach Anerkennung im Beruf und als „guter Bürger“, sein Verhalten gegenüber Arbeitgebern und Ehefrauen, das alles trägt Züge, die hier ihre Wurzeln haben könnten. Erschließt es nicht aus: „Das war nicht sehr bewusst, aber todsicher habe ich das gemacht.“

Vielleicht lieferte die Atmosphäre im Elternhaus auch einen Grund dafür, dass Michael bereits als kleiner Junge durch sein Verhalten auf sich aufmerksam machte. „Ich war der, der nicht mehr zu beherrschen war, ganz früh schon. Meine Mutter hat mir einmal gesagt: Mit dir zu leben ist ja sehr schwer. Ich habe später gedacht, ich sei ein Borderline-Fall“ – eine Annahme, für die sein Erwachsenenleben etliche Belege liefern wird (Borderline, Grenzlinie – Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung weisen, auf unterschiedlichen Ursachen basierend, eine ganze Reihe von neurotischen und psychotischen Symptomen auf. Sie reichen von Angst und Depression bis zu Sucht, Kontroll- und Realitätsverlust).

Wie schwierig das Verhalten des unbeherrschbaren Michael in der Kindheit auch gewesen sein mag, eines kam allerdings nicht in Frage: ihn deswegen untersuchen zu lassen. „Meine Eltern gehörten zu denen, die sagten: Psychiatrie gibt es nicht. Dann denken die Leute, der Junge ist nicht ganz dicht.“

Andererseits aber scheinen Willy und Anneliese ihren Kindern eine funktionierende Ehe vorgelebt zu haben, was Sohn Michael zumindest bei seinen ersten drei eigenen Versuchen nicht gelingen wollte. „Ich habe oft darüber nachgedacht, wie dieses Ehepaar aufeinander wirkte und wie eingespielt es war. Unglaublich.“

Von Katastrophen blieben sie jedoch nicht verschont. „Nach mir wurde noch ein Mädchen geboren, das aber diese Welt nur ein paar Atemzüge lang erlebt hat“, sagt Preute. Über den Tod seiner kleinen Schwester sei daheim nie gesprochen worden.

Vater Willy hantierte für den Klöckner-Stahlkonzern mit Millionen. „Nur privat konnte er mit Geld nicht umgehen. Und das hat er voll an mich weitergegeben. Ich habe tatsächlich in meinem Leben mehr Geld verschenkt, als ich verdient habe.“ Michael Preute und das Geld – oder: Michael Preute und wie man nahezu jede Gelegenheit nutzt, Vermögen gar nicht erst aufkommen zu lassen – dazu an anderer Stelle mehr. Der Vater jedenfalls, glaubt er heute, habe Geld schlicht verachtet.

Stattdessen hatte er andere Talente: „Mein Vater war ein Leica-Fotograf von hohen Graden. Der ging auch abends in den Kleiderschrank und entwickelte selbst.“ Außerdem sei er „ein phantastischer Klavierspieler“ gewesen. „Vor allen Dingen Brahms.“ Und noch eine überraschend musische Seite hatte Willy Preute, wie man sie vielleicht beim Stahl- und Eisenmann nicht automatisch vermutet hätte: die Liebe zum Lesen, die er mit Mutter Anneliese teilte.

Der Sohn erinnert sich an die erste Wohnung, in der die Familie nach dem Umzug 1937 nach Osnabrück lebte, in der Buerschen Straße. Dort gab es einen Raum, den alle nur „die Buchhandlung“ nannten. „Da standen zimmerhoch die Schmöker.“ Von den Bücherwänden ließ sich der Sohn nicht abschrecken, im Gegenteil: Er wurde zum Leser. Und zwar ohne, dass ihn die Eltern dazu hätten zwingen müssen. Nie habe es Druck gegeben, sagt er, aber den hätte es ohnehin nicht gebraucht, denn der Junge las ganz von allein, worin die Eltern ihn bestärkten. „Sie haben mich das entdecken lassen, sie haben alles sehr offen da hingestellt. Und es hieß bei keinem Buch: Das darfst du nicht lesen.“

Seiner Schulkarriere, ohnehin ein Desaster, kam das allerdings nicht zugute. „Meine Eltern nahmen eines Tages meinen Bruder Claus und fuhren mit ihm nach Cinque Terre, also nach Italien. Und sie hatten mir streng aufgegeben, ich müsse jeden Tag zur Schule gehen. Ich habe vom ersten Tag an geschwänzt.“

Während dieser drei Wochen war Michael bei Bekannten untergebracht und zweigte jeden Morgen nach Verlassen der Wohnung statt zur Schule direkt in die Straße an der Rolandsmauer ab, wohin die Preutes inzwischen umgezogen waren. Dort machte er es sich erst einmal gemütlich. „Es war kalt, das weiß ich noch. Ich habe immer den Backofen aufgedreht, Klappe runter, und habe gelesen. Vorm Backofen. Drei Wochen lang. Das war für mich unheimlich schön.“ Zur Lektüre-Ausstattung, klar, gehörte für Michael damals auch eine Taschenlampe. „Weil ich unter der Bettdecke las. Daran kann ich mich gut erinnern.“ Zu seinen späteren Lese-Erfahrungen gehörten Heinrich Böll, Günter Grass, Siegfried Lenz „und so weiter – da war ich sehr beeindruckt“.

Das Kriegsjahr 1942: Michael Preute ist sechs Jahre alt, kommt in die Volksschule und handelt sich gleich Schwierigkeiten ein. „Das hatte einen einfachen Grund. Wir waren nämlich beauftragt, zwei Dinge zu tun: Kastanien zu suchen, weil sie zur medizinischen Versorgung der Verwundeten an der Ostfront gebraucht wurden. Und Bomben- und Granatsplitter – um zu neuen Waffen gegossen zu werden. Das war 1942 die Aufgabe von Erstklässlern.“ Bei dieser Aufgabe habe er allerdings versagt. Er weigerte sich, den Auftrag auszuführen. „Aus irgendeinem Grund. Ich wurde dann von meiner ersten Lehrerin ausgeschimpft: Ich sei faul. Und das hat mich empört, denn ich war nicht faul.“

Man kann dem kleinen wie dem großen Michael Preute einiges vorwerfen. In diesem Fall jedoch lag die Lehrerin daneben: Faulheit gehört, wie sein weiterer Lebensweg beweisen wird, nicht zu seinen Lastern (empören kann er sich allerdings immer noch). Das Problem erledigte sich aber ohnehin bald von selbst, denn es ereignete sich etwas, das ihn von seinen unangenehmen Aufgaben erlöste – die Kinderlandverschickung. „Osnabrück wurde besonders bombardiert, weil dort die Werke waren, das Kupfer- und Drahtwerk und Klöckner-Eisen.“ Michael Preute allerdings wurde nicht sonderlich weit verschickt, sondern kam zum Kindermädchen der Familie: „Zu Friedel. Friedel wohnte in einem winzigen Dorf in der Nähe von Osnabrück, in Lienen. Und das war ganz toll, denn die lebten in einem kleinen Katenhof in dieser heideähnlichen Landschaft.“

Zwar musste er auch im Exil bei „Tante Friedel“ zur Schule gehen. Aber kein Mensch habe damals wirklich Interesse daran gehabt, „denn was am Himmel geschah, das war für uns wichtiger“. Am Himmel, da gab es Flugzeuge, da gab es Menschen, die aus diesen Flugzeugen sprangen und am Fallschirm zur Erde herabsegelten: „Das war großes Abenteuer.“ Der größere Zusammenhang, den er „den weiteren Weg dieses Großdeutschen Reichs in die Scheiße“ nennt, der interessierte Michael und seine gleichaltrigen Freunde damals natürlich nicht.

Die Lust aufs große Abenteuer habe ihn damals auch dazu gebracht, von Tante Friedel wegzulaufen. „Ich weiß das nur aus Schilderungen meiner Mutter. Da bin ich mit einer Infanterietruppe losgezogen, die von A nach B verlegt wurde. Ich habe hinten auf dem LKW gesessen, und die schmetterten wüste Lieder. Toll.“ Die Flucht dauerte nicht lange, schon bald wurde Michael von der Feldpolizei aufgegriffen und zu Tante Friedel zurückgeschafft.

Er erinnert sich an einen Besuch seiner Mutter in dieser Zeit – und an den Abschied. „Das war ein furchtbares Erlebnis. Denn da hat sie irgendwann sagen müssen: Sie müsse jetzt zum Zug, sie müsse wieder weg. Ich bin hinterher gerannt und brüllte Mama, Mama, und sie drehte sich um und machte eine abwehrende Handbewegung. Ich rannte hinterher und hab gelitten – na klar. Sie haute ab ...“

Der Aufenthalt in Lienen dauerte insgesamt kaum länger als ein Jahr, schon 1943 war er bereits wieder in Osnabrück. „Meine Eltern müssen beschlossen haben: Wir richten uns nicht nach den behördlichen Maßnahmen, wir holen dich zurück. Ich glaube nicht, dass sich andere Eltern das getraut haben.“ Michael war also wieder zu Hause – „und bei der Gelegenheit habe ich zum ersten Mal in einem Bett meinen Bruder gesehen. Das war ein tolles Ding.“

Mit der Geburt von Claus beginnt für Mutter Anneliese „das Buch von unseren 2 Jungens“, das sie im Jahr darauf ihrem Mann widmet: „Manfred-Icki, nun 5 ½ Jahre alt, und Klaus-Josef, geboren in Osnabrück am 28. 6. 1942, zum 28. Mai 1943, meinem liebsten Mann, als ich schon 10 Jahre lang seine Frau war und 10 Jahre lang die Liebe größer wurde, als es Krieg war, und der Kamerad zur Seite um ein Vielfaches im Werte stand, als es nichts zu kaufen gab und dieses Buch in ‚Opas‘ Raritätenladen aufgetrieben wurde ...“

Auch der jüngere Bruder trägt heute nicht den Namen, der in seiner Geburtsurkunde steht. Claus Preute erinnert sich: „Als ich sechs Jahre alt war, erzählten mir meine Eltern, dass ich eigentlich ein Claus mit ‚C‘ werden sollte, dass aber am Tag nach meiner Geburt – während eines Bombenangriffs der Alliierten – ein Standesbeamter in Osnabrück meinem Vater unmissverständlich klar machte, dass es im arischen Namensregister der Nazis nur einen Klaus mit ‚starkem K‘ gebe und dass Versuche, daraus einen romanischen, ‚weichen Claus mit C‘ zu machen, gegen die Vorschriften seien.“

Der „arische Beamte“ habe sich durchgesetzt – aber der jüngere Preute-Sohn beschloss, nachdem ihn Mutter und Vater über diesen Hergang aufgeklärt hatten, „ab sofort ein Claus zu werden, was meine Eltern sehr stolz machte“.

Claus Preute, der mit seiner Familie in Kalifornien lebt, hat diese Schreibweise in seiner zweiten Heimat legalisieren lassen. „In meinem US-Pass – ich habe die doppelte Staatsangehörigkeit – ist das ‚C‘ beurkundet und besiegelt, und in Deutschland gibt es einen entsprechenden Antrag auf offizielle Namensänderung.“ Bis dahin steht im Ausweis noch der ursprüngliche Vorname, „mit starkem, arischem K“.

Ein weiterer Eintrag der Mutter ist so schön, dass er hier ebenfalls wiedergegeben werden soll: „Gewiß ist es eine friedlose Zeit, und morgen schon können wir vor dem Nichts stehen, aber wir sind noch zu zweit, und das ist alles. Und so kam es, dass wir uns sehnlichst ein zweites Kind wünschten, trotz der Bombennächte. Als ich ihn trug, den kleinen Klaus, lastete die Verantwortung oft auf mir. Aber sie hat mir nichts geschadet, die böse Zeit, du bist ein Sonnenschein, kleines Menschlein, und unser ganzes Glück, du und dein ‚großer Bruder‘. Und so fängt denn das Buch an von unseren ‚Zweien‘, und es sollen ihm viele lustige Bücher folgen.“

Lustig waren sie zwar kaum, die Bücher, die dann viele Jahre später folgten. Es wurde und wird aber auf jeden Fall viel geschrieben in der Preute-Familie. Auch Claus wurde Journalist, er fing bei der Rheinischen Post an, bei der auch Michael gearbeitet hatte – und startete dort in eine Laufbahn, um die ihn mancher Kollege beneiden dürfte. „Claus war jahrzehntelang ein Weggefährte von mir“, sagt Helmut Markwort, Spitzenmann bei Burda, Gründer und heute Herausgeber des Nachrichtenmagazins Focus. „Er war bei der Rheinischen Post in Düsseldorf ein sehr guter Seite-Drei-Autor. Und ich habe ihn dann da abgeworben.“

Markwort war seit 1966 Chefredakteur bei Burdas Bild und Funk und kannte Claus Preute aus der Zeit davor, als er noch beim Mittag in Düsseldorf gearbeitet hatte. Als bei Burda ein interessanter Posten freigeworden sei, habe er Preute dafür empfohlen. „Ich sagte: Da gibt es einen quirligen Reporter und großartigen Schreiber.“ So wurde Claus Preute zunächst Korrespondent für Bild und Funk in Köln, leitete danach die Burda-Büros in London und New York, anschließend habe ihn Verlagschef Franz Burda in die Zentrale nach Offenburg geholt, sagt Markwort, wo er „als linke und rechte Hand“ des Senators arbeitete. Er blieb bis 1974 Produktionschef für die Bunte in Offenburg, von 1974 bis 1976 war er Korrespondent in Los Angeles.

Das muntere Wechselspiel ging weiter. Markwort verließ Burda, wurde Chef beim Gong – und verlockte Claus Preute ebenfalls zum Wechsel. Er berichtete von nun an für den Gong aus Hollywood. „So blieben wir 20 Jahre zusammen“, sagt Helmut Markwort. „Dann hat mich Hubert Burda zurückgeholt, zur Gründung von Focus.“ Keine Frage, dass Markwort auch dort auf Preute setzte. Claus Preute leitete als „U.S. Bureau Chief & President“ der Hubert Burda Media Inc. das New Yorker Korrespondentenbüro in der Avenue of the Americas – es gibt schlechter klingende Adressen – von 1996 bis Ende 2009, als er in den Ruhestand ging. „Er lebt jetzt in Los Angeles“, sagt Helmut Markwort. „Weil da seine Kinder sind.“

Michael Preute spricht mit Respekt von seinem Bruder, vielleicht auch, weil dieser „im Gegensatz zu mir immer ein sehr sachlicher Typ“ gewesen sei – ein Mensch, „der ziemlich präzise wusste, wo er hingehen musste“.

Dieses Wissen führte den Bruder bereits früh auch im Wortsinn ganz weit nach oben. Preute schüttelt den Kopf, während er diese Geschichte erzählt: „Ich habe noch nie in meinem Leben solche Angst gehabt.“

Denn als junger Reporter im Ruhrgebiet sei Claus einmal auf einen Schornstein geklettert, „das waren 129 Meter oder so. Und er hat sich da oben aufmerksam umgesehen. Er hat das genossen. Und er hat darüber eine wunderschöne Reportage in der Rheinischen Post geschrieben. Da war ich richtig stolz auf ihn, obwohl ich gar keinen Grund dazu hatte. Denn das hat er sich alles allein erkämpft.“

Claus Preute erinnert sich natürlich ebenfalls – wenn auch ein kleines bisschen anders – an seinen ersten, luftigen Großauftritt in der Zeitung: „1965 war ich Volontär bei der Rheinischen Post