8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

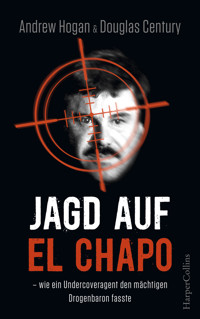

Andrew Hogan ist der Special Agent, der den mächtigen und legendären Drogenboss Joaquín Archivaldo Guzmán-Loera, kurz El Chapo, ins Gefängnis gebracht hat. Zunächst kannte Hogan El Chapo nur aus eingängigen mexikanischen Liedern über den Mann, den keine Gefängniswände halten können und der an der Spitze des größten Drogenkartells Mexikos die Fäden zieht. Aber während der acht Jahre dauernden Undercoverarbeit gelangt Merell in den inneren Kreis - und bringt El Chapo schließlich auf spektakuläre Weise zu Fall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

HarperCollins®

Deutsche Erstausgabe Copyright © 2018 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg

© 2017 by QQQ, LLC. Originaltitel: »Hunting El Chapo – The Inside Story of the American Lawman Who Captured the World’s Most-Wanted Drug Lord« erschienen bei: HarperBooks, an imprint of HarperCollins Publishers, US

Covergestaltung: HarperCollins Germany / Deborah Kuschel, Artwork HarperCollins Publishers USA, 2017 / James Lacobelli Cover: ALFREDO ESTRELLA / AFP/Getty Images, Jair Cabrera Torres/NurPhoto/REX/Shutterstock Redaktion: Stefanie Höfling

ISBN E-Book 9783959677493

www.harpercollins.de

E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ANMERKUNG DES AUTORS

Dies ist ein Sachbuch. Alle geschilderten Ereignisse haben sich wirklich so abgespielt, und die Personen sind real. Die Namen der Staatsanwälte und der Mitarbeiter der US-Strafverfolgungsbehörden – sowie der Mitglieder des mexikanischen Militärs – wurden verändert, es sei denn, sie sind bereits der Öffentlichkeit bekannt. Aus Sicherheitsgründen wurden die Namen verschiedener Örtlichkeiten, Fabrikate von Fahrzeugen, Nachnamen und Aliasnamen ebenfalls verändert. Alle Dialoge sind nach bestem Wissen und Gewissen so wiedergegeben worden, wie Andrew Hogan sie in Erinnerung hat.

WIDMUNG

Für meine Frau und meine Söhne A. H.

PROLOG

EL NIÑO DE LA TUNA

PHOENIX, ARIZONA

30. Mai 2009

Es war kurz nach Mitternacht in Mariscos Navolato, einem schummrigen mexikanischen Schuppen an der North 67th Avenue im Stadtteil Maryvale in West Phoenix, als ich die Legende über Chapo Guzmán zum ersten Mal hörte. Mein Partner Diego Contreras, der zusammen mit mir bei der DEA Narcotic Task Force arbeitete, schmetterte mir gerade die Übersetzung eines Songs ins Ohr:

Cuando nació preguntó la partera

Le dijo como le van a poner?

Por apellido él será Guzmán Loera

Y se llamará Joaquin.

»Als er auf die Welt kam, fragte die Hebamme: ›Und, wie wollt ihr ihn nennen?‹«, brüllte Diego, sein Atem heiß und scharf von dem Glas Don Julio, das er gerade heruntergekippt hatte. »Mit Nachnamen heißt er Guzmán Loera, und sie werden ihn Joaquín nennen …«

Diego und ich arbeiteten seit Anfang 2007 zusammen bei der Phoenix Task Force, zwei Jahre später waren wir schon wie Brüder. Ich war der einzige Weiße in dieser Mainacht in Mariscos Navolato und spürte, wie alle mich von oben bis unten musterten. Doch da ich direkt neben Diego saß, nahm ich die Sache locker.

Diego hatte mich gleich am Anfang unserer Bekanntschaft in die mexikanische Kultur in Phoenix eingeführt. Wir hatten bei einer señora in der gemütlichen Küche, die auch als Behelfsrestaurant diente, birria von Plastiktellern gegessen, hatten mango raspados bei einem Verkäufer bestellt, der sein Wägelchen durch die Straßen schob, während wir die ganze Zeit alle Narcocorridos1 anhörten, die es in Diegos CD-Sammlung gab. Obwohl ich eindeutig nicht aus Mexiko stammte, erklärte mir Diego, ich würde mich langsam in einen güero verwandeln – einen hellhäutigen, blonden, blauäugigen Mexikaner –, und bald würde mich niemand mehr für einen gringo halten.

Dröhnender norteño erfüllte den Raum – gespielt von Los Jaguares de Culiacán, einer vierköpfigen Band, die direkt aus der von Gewalt beherrschten Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa kam und auf Tour im Südwesten war. Das polkaähnliche oompa-loompa der Tuba und des Akkordeons hatte eine fremde und doch ansteckende Anziehungskraft. Ich konnte nur wenig Spanisch, aber Diego brachte mir eine ganz neue Sprache bei: den Slang der Barrios, der Narcos, den aus den »Kriegsgebieten« wie Ciudad Juárez, Tijuana und Culiacán. Was diese Narcocorridos so krass machte, wie mir Diego erklärte, waren nicht die ausgelassene Tuba, das Akkordeon und die Gitarre, sondern die mitreißenden Geschichten, von denen die Lieder erzählten, und die rücksichtslose Killerattitüde, die die Strophen zum Ausdruck brachten.

Eine dunkelhaarige Kellnerin in hautengen weißen Jeans und High Heels brachte uns einen Eimer mit eiskalten Flaschen La Cerveza del Pacifico. Ich griff mir eine aus dem Eis und löste die feuchte Ecke des kanariengelben Labels ab. Pacifico – der Stolz von Mazatlán. Ich lachte in mich hinein. Wir befanden uns zwar im Herzen von West Phoenix, doch für mich fühlte es sich an, als wären wir irgendwie über die Grenze geschlüpft und würden 800 Meilen weiter südlich in Sinaloa sitzen. In der Bar wimmelte es von Drogenhändlern – Diego und ich schätzten, dass drei Viertel der Leute in den Handel mit Kokain und Meth verwickelt waren.

Die Drogenhändler mittleren Alters waren leicht an ihren Cowboyhüten und Alligatorstiefeln zu erkennen – manche arbeiteten auch legal als Viehrancher. Dann gab es die jungen Narcos – die neue Generation –, die aussahen wie Collegekids aus Arizona, mit ihren Lacoste-Shirts und den Designerjeans. Allerdings trugen die meisten protzige Uhren, die sich ein 20 – Jähriger normalerweise nicht leisten konnte.

Am Rand der Tanzfläche entdeckte ich ein paar Männer, die aussahen, als hätten sie bereits getötet; Vollstrecker des Kartells, mit stahlhartem Blick. An der Bar hingegen saßen Dutzende braver, hart arbeitender Bürger – Anstreicher, Sekretärinnen, Landschaftsarchitekten, Chefs, Kindermädchen, die einfach nur den Klang dieser Drogenballaden aus Sinaloa liebten.

Diego und ich hatten den ganzen Tag mit einer nervtötenden Observation verbracht, und nach zehn Stunden ohne Essen kippte ich hastig das erste Pacifico hinunter und atmete langsam aus, als ich spürte, wie es in meinem Magen aufschlug.

»Mis hijos son mi alegría también mi tristeza«, schrie Diego so laut, dass mir fast das Trommelfell platzte. »Meine Söhne machen mir Freude, aber auch Kummer.« »Edgar, te voy a extrañar«, schmetterte Diego gemeinsam mit dem Bandleader der Jaguares. »Edgar, ich werde dich vermissen.«

Fragend warf ich einen Blick zu Diego.

»Edgar ist einer der Söhne von Chapo. Er wurde auf einem Parkplatz in Culiacán niedergeschossen«, erklärte Diego. »Er war der Lieblingssohn, offenbar sein Erbe. Als Edgar ermordet wurde, ist Chapo ausgerastet. Dieser pinche cabrón hat eine Menge Leute fertiggemacht …«

Es war erstaunlich, wie Diego einen Raum beherrschte. Nicht durch seine Größe – er maß höchstens 1,64 Meter –, sondern durch sein Selbstbewusstsein und seinen Charme. Ich bemerkte, dass eine der Tänzerinnen mit ihm flirtete, obwohl sie mit ihrem Partner, der Alligatorstiefel trug, auf der Tanzfläche herumwirbelte. Diego war kein typischer Drogen-Cop mit T-Shirt und ausgebeulten Jeans. Oft trug er ein frisch gebügeltes Hemd, egal ob zu Hause oder bei der Arbeit auf der Straße.

Diego nötigte jedem sofort Respekt ab, wenn er sprach, vor allem auf Spanisch. Geboren am Stadtrand von Mexico City, kam er als Kind mit seiner Familie nach Tucson. Später zog er nach Phoenix und wurde 2001 Streifenpolizist beim Mesa Police Departement. Genau wie ich hatte er sich einen Ruf als aggressiver Straßenbulle verdient. Diego war so geschickt darin, Drogenermittlungen durchzuführen, dass er 2006 zum Detective befördert wurde. Ein Jahr später wurde er von seinem Chief für einen Eliteauftrag bei der DEA Phoenix Narcotic Task Force Team 3 ausgewählt. Genau in der Zeit habe ich ihn kennengelernt.

Als wir Partner wurden, war von Beginn an klar, dass wir uns in unseren Stärken ergänzten. Diego hatte ein angeborenes Gefühl für die Straße. Ständig hatte er jemanden in der Mangel. Einen vertraulichen Informanten, einen Gauner – und selbst seine Freunde. Oft jonglierte er mit vier Handys gleichzeitig. In der Rolle als Undercover-Ermittler blühte Diego richtig auf. Er stand an vorderster Front und bestritt die Gespräche allein. Auch ich liebte es, auf der Straße zu arbeiten, hielt mich jedoch immer im Hintergrund, so wie an diesem Abend auch. Während ich an unserem Tisch saß, merkte ich mir jedes Detail, studierte jedes Gesicht und prägte es mir ein. Ich wollte nicht im Rampenlicht stehen. Meine Arbeit hinter den Kulissen sprach für sich selbst.

Diego und ich hatten gerade damit begonnen, eine Bande von jungen Narcos aus Phoenix ins Visier zu nehmen. Sie standen im Verdacht, Kokain, Meth und große Ladungen von cajeta – hochwertiges mexikanisches Marihuana –, die in Sattelschleppern transportiert wurden, für das Sinaloa-Kartell zu vertreiben.

Obwohl wir nicht vorhatten, die Zielpersonen an diesem Abend hochzunehmen, war Diego gekleidet wie ein Narco-Junior, mit schwarzem Hemd von Calvin Klein, das über seiner mitternachtsblauen Jeans hing. Dazu trug er eine Uhr von Movado mit schwarzem Ziffernblatt und schwarze Ledersneakers von Puma. Ich sah mehr wie ein Collegeschüler aus Kalifornien aus, mit meiner schwarzen Hurley-Baseballmütze, dem schlichten grauen T-Shirt und den passenden Schuhen von Diesel.

Meine Söhne machen mir Freude, aber auch Kummer, wiederholte ich im Stillen. Der Text dieses derzeit beliebtesten Narcocorridos – Roberto Tapias El Niño de La Tuna – enthielt sehr viel emotionale Schlagkraft. Ich sah die Leidenschaft in den Blicken der Leute, die jedes Wort mitsangen. Es schien, als wäre El Chapo für sie eine Mischung aus Robin Hood und Al Capone.

Ich sah zu Diego hinüber und nickte, als würde ich voll und ganz verstehen, dabei hatte ich bis jetzt keinen blassen Schimmer.

Ich war ein junger Special Agent aus Kansas, der mit harter Kost wie Metallica, Tim McGraw und George Strait aufgewachsen war. Und ich hatte an diesem Abend mit Diego in Mariscos Navolato eine Menge zu verarbeiten.

Auf den fünf Flachbildschirmen, die oben an den Wänden hingen, lief ein wichtiges mexikanisches Primera-División-Fußballmatch – Mérida stand gegen Querétaro offenbar eins zu null in Führung, was mir allerdings ziemlich egal war. Die Jukebox war voller CDs mit banda und ranchera. Die Wände waren gepflastert mit Postern von Modelo, Tecate, Dos Equis und Pacifico, selbst gemachtem Flan und bevorstehenden Norteño-Konzerten. Dazwischen hingen Tafeln, auf denen in Handschrift die Spezialitäten des Marisco angeboten wurden, wie zum Beispiel almeja Reyna, ein beliebtes Muschelgericht aus Sinaloa.

»El Chapo?« Der Kleine – sollte das ein bedrohlich klingender Spitzname sein? Wie war es möglich, dass ein Junge mit schlechter Schulbildung aus der winzigen Stadt La Tuna in den Bergen der Sierra Madre, der seine Familie mit dem Verkauf von Orangen auf der Straße unterstützt hatte, jetzt als der berühmteste Drogenboss aller Zeiten gefeiert wurde? War Chapo wirklich noch mächtiger als der Präsident von Mexiko, wie die Legenden und Corridos es erzählten?

Wie immer die Wahrheit über El Chapo auch aussehen mochte, ich behielt die jungen Narcos, die an einem Tisch am hinteren Ende der Bar saßen, fest im Blick. Einer hatte einen militärischen Bürstenhaarschnitt, zwei andere einen Fake-Irokesenschnitt, und der Vierte trug stolz eine Baseballkappe der Arizona State University zur Schau. Diego und ich vermuteten, dass sie bewaffnet waren.

Wenn die jungen Narcos raus zu ihren Wagen gehen würden, dann würden Diego und ich ihnen folgen.

Diego warf zwei 20 – Dollar-Noten auf den Tisch, winkte der Kellnerin und erhob sich. Jetzt kam Leben in die Narcos. Einer stand auf, rückte den Rand seiner Kappe zurecht und drehte sich auf den Sohlen seiner Air Jordans um wie ein Aufbauspieler beim Basketball.

Diego kippte den letzten Schluck seines Pacifico hinunter und bedeutete mir, das Gleiche zu tun. Die Band spielte jetzt noch lauter. Diego lachte mit der ganzen Bar, während sie zusammen das Crescendo des Songs brüllten:

Ich mag klein sein, aber ich bin mutig …

Und ich begann ebenfalls zu grinsen, während ich meinen Stuhl zurückschob und aufstand.

Der hypnotisierende Rhythmus hatte auch mich erfasst. Ich sang mit derselben Begeisterung mit wie all die Drogenhändler mit ihren Cowboyhüten:

Yo soy El Chapo Guzmán!

Denn ich bin El Chapo Guzmán.

TEIL 1

AUSBRUCH

GUADALAJARA, MEXIKO

24. Mai 1993

Die plötzliche Explosion eines AK-47 – Sturmgewehrs durchschnitt die Stille eines friedlichen Frühlingsnachmittags und löste Panik auf dem Parkplatz des Flughafens von Guadalajara aus. Kardinal Juan Jesús Posadas Ocampo, der Erzbischof von Guadalajara, saß auf dem Beifahrersitz seines weißen Grand Marquis. Er wollte den päpstlichen Nuntius vom Flughafen abholen und wurde 14 – mal getroffen. Der 60 – jährige Kardinal wurde in die Mitte seines Wagens geschleudert, und Blut lief über seine Stirn. Er war sofort tot. Der Grand Marquis war durchsiebt von mehr als 30 Kugeln, und auch der Chauffeur des Kardinals befand sich unter den anderen sechs Toten.

Wer würde am helllichten Tag derart dreist auf den Erzbischof zielen – einen der beliebtesten katholischen Kirchenobersten von Mexiko? Die Wahrheit schien viel prosaischer. Es wurde berichtet, dass Kardinal Posadas in eine Schießerei zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem Tijuana-Kartell geraten war, die sich seit Monaten wegen einer lukrativen »plaza«, einer Schmuggelroute für Drogen nach Südkalifornien, bekriegten. Posadas hatte man irrtümlich für den Anführer des Sinaloa-Kartells gehalten, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera alias »El Chapo«. Er sollte etwa zur gleichen Zeit in einem ähnlich aussehenden weißen Sedan auf dem Flughafenparkplatz ankommen.

Überall auf der Welt wurden sofort Bilder gezeigt von der Schießerei, die wie aus dem Wilden Westen wirkte, während die Behörden und die Journalisten versuchten, sich einen Reim auf dieses Blutbad zu machen. »Helikopter kreisten über uns, als die Polizei etwa 20 von Löchern durchsiebte Wagen konfiszierte, darunter auch ein Wagen, in dem sich Handgranaten und automatische Feuerwaffen befanden«, berichtete die Los Angeles Times auf der Titelseite. Dass Kardinal Posados am helllichten Tag ermordet worden war, erschütterte die mexikanische Gesellschaft bis ins Mark. Präsident Carlos Salinas de Gortari war sofort vor Ort, um seine Anteilnahme auszusprechen und die Nerven der Nation zu beruhigen.

Die Schießerei am Flughafen erwies sich als Wendepunkt in der modernen lateinamerikanischen Geschichte. Zum ersten Mal nahmen die Mexikaner wirklich davon Notiz, wie brutal die Drogenkartelle des Landes vorgingen. Die meisten Mexikaner hatten noch nie von dem kleinen Chapo aus Sinaloa gehört, dessen Alias ihm eher etwas Drolliges denn Gefährliches verlieh.

Nach Posadas’ Ermordung erschienen überall in Lateinamerika primitive Darstellungen von Chapos Gesicht auf den Titelseiten der Zeitungen und Magazine. Jeden Abend tauchte sein Name im Fernsehen auf, weil er wegen Mordes und Drogenschmuggels gesucht wurde.

Als er merkte, dass er im Hinterland der heimischen Sierra Madre oder im Nachbarstaat Durango nicht mehr sicher war, floh Guzmán Berichten zufolge nach Jalisco, wo er eine Ranch besaß. Danach tauchte er in einem Hotel in Mexico City unter und traf sich dort mit einigen Lieutenants des Sinaloa-Kartells, denen er für seine Familie zig Millionen Dollar in US-Währung gab, damit sie versorgt war, während er sich auf der Flucht befand.

Verkleidet und mit einem falschen Pass, der auf den Namen Jorge Ramos Pérez ausgestellt war, reiste Chapo in den Süden von Mexiko und überquerte am 4. Juni 1993 die Grenze nach Guatemala. Begleitet wurde er von seiner Geliebten und einigen Bodyguards bei seiner heimlichen Flucht. Er plante offenbar, sich in El Salvador zu verstecken, bis die Wogen sich geglättet hatten. Später wurde berichtet, dass Chapo einen Officer des Militärs mit der großzügigen Summe von 1,2 Millionen Dollar bestochen hatte, die ihm die Flucht über die Grenze von Südmexiko sichern sollte.

Im Mai 1993, etwa zu der Zeit, als Posadas ermordet wurde, befand ich mich 1.500 Meilen entfernt in meiner Heimatstadt Pattonville, Kansas, und versuchte mich an einem verzwickten Pass an meinen jüngeren Bruder. Wir waren Sweetness und der Quarterback Punky – komplett ausgestattet mit den blau-orangen Spielertrikots der Bears – und spielten im Vorgarten gegen ein Team, das aus meinen Cousins und Jungen aus der Nachbarschaft bestand. Meine Schwester und ihre Freundinnen trugen Cheerleader-Kostüme, wedelten mit selbst gemachten Pompons in der Luft herum und feuerten uns vom Spielfeldrand an.

Mein Bruder Brandt übernahm immer die Rolle von Walter Payton. Ich war Jim McMahon – und alle zogen mich damit auf, dass ich genauso fanatisch sei wie er. Obwohl wir nur im Vorgarten spielten, musste für mich jedes Detail stimmen – bis zu dem weißen Stirnband mit dem Namen ROZELLE, den ich mit schwarzem Magic Marker draufgeschrieben hatte. McMahon hatte das Gleiche im Vorfeld zum Super Bowl 1985 getragen.

Keiner von uns wog damals mehr als 50 Kilo, aber wir nahmen unsere Spiele im Vorgarten sehr ernst, als wären wir tatsächlich McMahon, Singletary, Dent und all die anderen aus der Football-Mannschaft Monsters of the Midway. Außerdem konnte man in Pattonville – einem Städtchen mit 3.000 Einwohnern, das 52 Meilen außerhalb von Kansas City lag – nicht viel mehr tun als Fußball spielen oder auf die Jagd gehen. Mein Vater, er war Feuerwehrmann, jagte sein Leben lang Wasservögel. Als ich acht war, nahm er mich zum ersten Mal mit auf die Entenjagd, und als ich zehn wurde, kaufte er mir meine erste Flinte – eine Remington 870, natürlich ein Modell für Jugendliche.

Alle erwarteten, dass auch ich Feuerwehrmann werden würde, wie schon mein Urgroßvater, mein Großvater und drei meiner Onkel. Ich war oft stundenlang in der Feuerwehrwache bei Dad, probierte seinen rußverschmierten Lederhelm aus und kletterte in den Trucks herum. In der fünften Klasse brachte ich einen Fragebogen aus der Schule mit nach Hause und zeigte ihn Mum:

»Was ich eines Tages werden möchte – Feuerwehrmann, Polizist oder Detektiv.«

Schon immer war ich felsenfest entschlossen, dass es für mich nur eines gab: Ich wollte Cop werden. Aber nicht irgendein Cop, sondern ein Kansas State Trooper.

Mir gefielen die forschen Uniformen in Französischblau, die marineblauen Hüte aus Filz und die motorstarken Chevrolets, die sie fuhren. Jahrelang zeichnete ich wie besessen Polizeiautos. Es war nicht einfach nur ein Hobby für mich. Ich saß allein in meinem Schlafzimmer und arbeitete wie im Fieber. Musste all die richtigen Buntstifte und Marker haben, damit ich die Autos detailgetreu nachzeichnen konnte mit den Lichtbalken, Abzeichen, der richtigen Schattierung für die Räder. Alles musste haargenau dem Original entsprechen, bis hin zu den Antennen. Wenn ein kleines Detail nicht stimmte, fing ich wieder von vorne an. Ich zeichnete Ford Crown Vics und Explorer, aber mein Lieblingsmodell war der Chevy Caprice mit dem Corvette LT1 Motor und den geschwärzten Rädern. Während ich zeichnete, träumte ich oft davon, selbst hinter dem Steuer eines dröhnenden Caprice zu sitzen, während ich mir mit einem verdächtigen Räuber auf der US Route 36 eine heiße Verfolgungsjagd lieferte …

Der Herbst war meine liebste Jahreszeit, weil ich dann mit meinem Dad und meinem Bruder auf Entenjagd ging. Oder Fußball spielte. Diese Vorgartenträume fanden irgendwann unter dem hellen Flutlicht eines Stadions statt. Unser Schulteam verbrachte die Donnerstagabende in einer Scheune oder auf einem Campingplatz in irgendeinem abgelegenen Waldgebiet. Wir saßen dann um ein Lagerfeuer herum und lauschten dem Motivationstrainer. Alle trugen orangefarbene Helme mit schwarzen Tigerpfoten seitlich, die in dem flackernden Feuerschein leuchteten.

Das Leben in Pattonville drehte sich ganz um diese Spiele am Freitagabend. Überall an den Straßen wehten orangefarbene und schwarze Fahnen, und alle kamen, um sich das Spiel der Tigers anzusehen. Mein ganz eigenes Ritual vor dem Spiel bestand darin, mir eine Dosis Metallica über Kopfhörer zu verpassen:

Hush little baby, don’t say a word

And never mind the noise you heard.

Nach der Highschool war ich fest davon überzeugt, dass ich in der gleichen Stadt leben würde wie meine Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten und meine Cousins. Ich wollte nirgendwo anders wohnen und konnte mir nicht vorstellen, dass ich Pattonville jemals den Rücken kehren würde, um in einer smogverseuchten Stadt mit mehr als 26 Millionen Menschen zu leben, die auf der historischen aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán erbaut worden war …

Mexiko? Hätte mein Spanischlehrer aus der dritten Klasse mich mit seinem ungeduldigen Blick in die Enge getrieben, hätte ich dieses Land vielleicht auf der Karte gefunden. Aber für mich hätte es ebenso gut Madagaskar sein können.

Bald war ich das schwarze Schaf – der einzige Cop in einer Familie von Feuerwehrmännern. Nachdem ich auf der Kansas State University meinen Abschluss in Strafrecht gemacht hatte, legte ich die schriftliche Prüfung für die Kansas Highway Patrol ab. Doch ein landesweiter Einstellungsstopp zwang mich in eine andere Richtung. Ein mürrischer alter Captain vom örtlichen Sheriffbüro bot mir einen Job als stellvertretender Streifenpolizist für Lincoln County an und öffnete damit für mich die erste Tür zum Polizeivollzugsdienst.

Es war zwar nicht mein Traumjob, aber dafür bekam ich meinen Traumwagen: einen 1995er Chevrolet Caprice, mit diesem Kraftpaket unter der Kühlerhaube, dem Corvette-Motor – es war der gleiche Streifenwagen, den ich in meinem Schlafzimmer originalgetreu nachgezeichnet und bunt angemalt hatte, als ich zehn gewesen war. Jetzt konnte ich den Wagen mit nach Hause nehmen und über Nacht in der Einfahrt stehen lassen.

Für jede Zwölf-Stunden-Schicht wurde mir ein ausgedehnter Bezirk von 20 mal 30 Meilen zugeteilt. Einen Partner hatte ich in meinem Streifenwagen nicht. Stattdessen deckte ich milchgesichtiger Deputy einen weitläufigen Landstrich ab, auf dem verstreut ein paar Farmen lagen und ein paar Städte. Das Gebiet, das der Deputy abdeckte, das meinem am nächsten lag, war genauso groß wie mein Bezirk. Befanden wir uns also an den entgegengesetzten Enden unserer Einsatzgebiete und brauchten Verstärkung, konnte es bis zu 30 Minuten dauern, bis wir einander erreichten.

Was das tatsächlich bedeutete, wurde mir an einem Winterabend in meinem ersten Jahr klar, als ich mich einem 1,92 Meter großen, 260 Pfund schweren Verdächtigen gegenübersah. Er nannte sich »Beck« und war gerade aus der psychiatrischen Abteilung des Osawatomie State Hospitals geflohen. Ich hatte vor diesem Abend schon einmal mit Beck zu tun gehabt; er war in einer nahe gelegenen Stadt in einen Fall von Hausfriedensbruch verwickelt gewesen. Kurz nach acht Uhr abends piepte mein Funkgerät, und mein Sergeant teilte mir mit: »Hogan, du hast zwei Möglichkeiten: Entweder schaffst du ihn aus deinem Bezirk oder ins Gefängnis.«

Ich wusste, dass ich auf mich allein gestellt war. Der Sergeant und die anderen Deputys waren mit einem Wagen beschäftigt, der im Fluss gelandet war. Also würden meine Kollegen mindestens 20 Minuten brauchen, bis sie bei mir waren. Als ich über die Landstraße aus Schotter fuhr, erfassten meine Scheinwerfer eine dunkle Gestalt, die am Seitenstreifen entlangmarschierte. Laut stieß ich die Luft aus und trat auf die Bremse.

Beck.

Wann immer ich das Gefühl hatte, dass sich die Sache zu einem Handgemenge entwickeln könnte, ließ ich den Stratton, meinen braunen Filzhut, auf dem Beifahrersitz liegen. Jetzt war es wieder so weit.

»David zwanzig-fünf«, funkte ich zurück. »Ich brauche noch einen Wagen.«

So gelassen wie möglich forderte ich sofortige Verstärkung an, obwohl ich wusste, dass kein anderer Deputy sich innerhalb eines Radius von 25 Meilen befand.

»The Lone fuckin’ Ranger«, murmelte ich in mich hinein und stieg aus dem Caprice. Vorsichtig ging ich auf Beck zu, doch er marschierte weiter, sodass ich mich immer mehr von den eingeschalteten Scheinwerfern meines Einsatzwagens entfernte und immer tiefer in die Dunkelheit geriet.

»Sir, ich kann Sie entweder zur nächsten Tankstelle fahren oder ins Gefängnis«, sagte ich und versuchte, möglichst sachlich zu klingen. »Das müssen Sie entscheiden.«

Beck ignorierte mich völlig, stattdessen ging er schneller. Ich begann zu laufen, schloss zu ihm auf und umfasste schnell seinen mächtigen Bizeps, um ihn in einen Armhebel zu nehmen. Lehrbuchmäßig – genau so, wie ich es in der Akademie gelernt hatte.

Doch Beck war zu stark, um ihn festhalten zu können. Er machte einen Satz nach vorne und versuchte, seinen Arm zu befreien. Ich spürte, dass der Schotter unter uns eisig und rutschig war, während wir uns beide abmühten, wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Beck umklammerte mich ungestüm. Wir atmeten beide stoßweise, und Atemwölkchen stiegen in der kalten Nachtluft auf. Für den Bruchteil einer Sekunde sahen wir uns an, unsere Gesichter nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Ich hatte null Hebelkraft, weil meine Füße jetzt kaum noch den Boden berührten. Ich wusste, dass Beck mich gleich zusammenschlagen würde.

Mir war klar, dass ich keine Chance gegen ihn hatte. Aber irgendwie schaffte ich es trotzdem, meinen rechten Arm aus seiner Umklammerung loszureißen. Ich schlug meine Faust in sein pockennarbiges Gesicht, dann noch einmal, bis eine dritte saubere Rechte Becks Kopf zurückschnellen ließ. Endlich lockerte er seinen Griff. Ich stellte mich in Position, um anzugreifen, wie beim Football, und rammte meine Schulter in Becks Magen, sodass er zu Boden ging. Wir wälzten uns in dem tiefgefrorenen Graben, während Beck versuchte, nach meiner .45 Kaliber Smith & Wesson zu greifen und die Druckknöpfe des Holsters aufzureißen. Fast hätte er es geschafft, die Waffe herauszuziehen.

Endlich war ich über ihm, griff nach meinem Gürtel und sprühte eine große Dosis Pfefferspray in Becks Mund und Augen. Er brüllte wie am Spieß und griff sich an die Kehle. Ich schaffte es, ihm Handschellen anzulegen, ihn auf die Füße zu ziehen und ihn auf den Rücksitz des Caprice zu verfrachten.

Wir hatten schon den halben Weg zum Bezirksgefängnis zurückgelegt, bevor die Unterstützung, die mir am nächsten war, auch nur die Chance hatte zu antworten.

Noch nie hatte ich in meinem Leben so viel Angst gehabt – doch zwölf Jahre später sollte es noch viel schlimmer kommen, als ich Culiacán betrat, die berüchtigte Hauptstadt der mexikanischen Drogenunterwelt … Sinaloa.

Trotz der Gefahren entwickelte ich schnell ein Gefühl für die Jagd. Bei Verkehrskontrollen wühlte ich unter den Sitzen und in den Handschuhfächern herum, auf der Suche nach Drogen. Meistens fand ich nur halb leere Nickeldöschen mit Gras und Kokainröhrchen. Bis ich eines Abends auf einem ruhigen Highway einen Jeep Cherokee wegen zu hoher Geschwindigkeit stoppte. Ein kleiner Aufkleber von Grateful Dead klebte an der Heckscheibe. Der Fahrer war ein 42 – jähriger Hippie mit weißem T-Shirt, auf dem Fettflecken prangten. Ich wusste genau, wie ich vorgehen musste. Ich spielte den ahnungslosen jungen Hinterwäldler-Cop, der über Funk die Genehmigung erhalten hatte, den Jeep zu durchsuchen. Ich fand drei Unzen Kokain und ein Geldbündel mit mehr als 13.000 Dollar.

Die Verhaftung machte Schlagzeilen. In der Geschichte unseres Countys war noch nie eine so große Menge an Drogen und Bargeld beschlagnahmt worden. Bald war ich bekannt dafür, ein ausgebuffter und gerissener Streifenpolizist zu sein, der in der Lage war, Drogen aufzuspüren. Ich war sicher – dies würde mein Sprungbrett sein, um mein Ziel zu erreichen, ein Kansas State Trooper zu werden.

Doch als ich eines Abends nach der Schicht mit meinem Caprice nach Hause fuhr, wartete ein kleiner weißer Briefumschlag auf mich. Das Highway Patrol Headquarter in Topeka hatte seine endgültige Entscheidung getroffen. Obwohl ich die Prüfung bestanden hatte, ich war einer von mehr als 3.000 Bewerbern, war meine Nummer nicht gezogen worden.

Als Erstes rief ich Mum an, um ihr zu sagen, dass ich abgelehnt worden war. Schon seit Wochen wartete die ganze Familie auf den Bescheid. Kaum hatte ich den Hörer wieder aufgelegt, starrte ich auf das gerahmte Foto der Kansas Highway Patrol, das ich seit dem College besaß. Ich hatte das Gefühl, von den Wänden in meinem Schlafzimmer erdrückt zu werden – das plötzlich so eng wirkte wie der Flur im Bezirksgefängnis. Dann stieg Wut in mir hoch. Ich drehte mich um und schmetterte das Foto gegen die Wand, sodass der Boden von winzigen Glasscherben übersät war. Dann setzte ich mich auf meine silberne Harley Davidson Softail Deuce. Für fünf lange Stunden verlor ich mich auf den Straßen außerhalb der Stadt und hielt an jeder Bumskneipe an, die auf dem Weg lag.

Dad arbeitete inzwischen nicht mehr bei der Feuerwehr in Pattonville. Er war in Rente und hatte sich das alte Feuerwehrhaus in der Stadt gekauft. Ein zweistöckiger Backsteinbau von 1929, der an der Ecke East Main und Parks Street stand. Er hatte das Gebäude renoviert und dann in einen Pub verwandelt. Pattonvillel’s Feuerwehr-Pub wurde schnell zur meistbesuchten Kneipe der Stadt, bekannt für seine Hot Wings, Livebands und die lärmenden Happy Hours.

Auch an diesem Abend war der Pub rappelvoll, und eine vierköpfige Band spielte auf der Bühne, als ich draußen hinter der Bar vorfuhr und dann vor der Tür auf meinen alten Kumpel Fred Jenkins stieß, der mit mir in der Highschool Fußball gespielt hatte. Inzwischen arbeitete er in Kansas City als Feuerwehrmann.

Ich versuchte, meine Wut abzuschütteln, doch sie köchelte immer noch in mir. Und eine weitere Flasche Budweiser würde meine düstere Stimmung auch nicht heben. Ich beugte mich vor und schrie zu Freddy hinüber.

»Komm mit.«

Ich führte ihn zur Rückseite des Pubs.

»Was soll das, Mann?«

»Du sollst mir nur helfen, dieses verdammte Bike reinzuschieben.«

Freddie umfasste die Vorderradgabel und begann zu schieben, während ich versuchte, meine Deuce durch den Hintereingang der Bar zurückzusetzen. Ich stieg auf, riss am Handgas. Innerhalb weniger Sekunden wirbelte weißer Rauch um den Reifen, als der sich in den noch unfertigen Betonboden zwischen meinen Füßen bohrte.

Das ohrenbetäubende Dröhnen meines Bikes – ich hatte den lautesten Auspuff in der Stadt – übertönte die Musik der Band. Dicker, beißend riechender Qualm hüllte die Bar ein, während ich den Lenker umklammerte und mit den Beinen gegen die Fußraste drückte, um den Bock aufrecht zu halten – was mich endgültig fertigmachte. Ich kreischte vor Lachen, doch meine Erleichterung hielt sich in Grenzen.

Ich parkte die Deuce und ging zurück in die Bar. Statt dass die anderen mich abklatschten, wie ich erwartet hatte, oder irgendetwas taten, um meine Laune aufzubessern, waren alle stinksauer, besonders mein Vater.

Schließlich schlug mir ein alter, pensionierter Feuerwehrmann ziemlich hart auf die Schulter.

»Kleiner, das war eine ziemliche Scheiße«, sagte er. »Jetzt schmecken meine Chicken Wings nach Gummi.«

Ich griff in meine Jeans und zog ein Bündel Scheine für ein paar Essen heraus. In diesem Augenblick sah ich, dass mein Vater eilig hinter der Bar auftauchte.

»Auf geht’s«, schrie ich Freddie über die Menge hinweg zu. »Wir müssen hier raus, bevor mein alter Herr mir den Hintern versohlt.«

Ich arbeitete weiter als Streifenpolizist, sah mich aber auch nach Jobs bei der Bundespolizei um. Einer meiner besten Cop-Freunde hatte mir einiges Interessante über die Drug Enforcement Administration erzählt. Bis dahin hatte ich nie an eine Karriere als Special Agent gedacht. Trotzdem entschloss ich mich, die lange Fahrt nach Chicago auf mich zu nehmen und an der Einführungsveranstaltung teilzunehmen. Das Ganze ging überraschend schnell. Ich wurde umgehend als »bestens qualifiziert« eingestuft, dank meiner Erfahrung als Streifenpolizist und meinem Universitätsabschluss. Danach vergingen Monate, ohne dass ich ein Wort hörte. Aber ich wusste, dass es mehr als ein Jahr dauern konnte, bevor das Prüfungsverfahren abgeschlossen werden konnte. An einem Morgen im Herbst saß ich wieder auf meiner Harley, ich war mit einigen anderen Cops und mehreren Feuerwehrmännern zusammen. Wir nahmen an der jährlichen Spendensammlung Toys for Tots des US Marine Corps teil. Nachdem ich den ganzen Tag außerhalb der Stadt herumgefahren war, machte ich einen kleinen Streifzug durch die Kneipen und ließ Freddies Cousin Tom gegenüber fallen, dass ich mich bei der DEA beworben hatte.

»Kein Scherz? Kennst du Snake?«, fragte Tom. Dann rief er durch die Bar: »Snake! Komm mal rüber. Der Kleine hier hat sich bei der DEA beworben.«

Snake stolzierte in seiner abgewetzten Lederjacke zu uns herüber. Er hatte schulterlange, fettige blonde Haare, trug einen unzureichend geschnittenen Bart und einen mürrischen Blick und sah eher aus wie ein Biker, der mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, als wie ein DEA-Agent.

Ich verstand mich sofort gut mit Snake. Wir kippten ein paar Budweiser und sprachen darüber, wie lange der Bewerbungsprozess sich hinzog.

»Hör zu, Kleiner, es ist eine Katastrophe, ich weiß – hier ist meine Nummer«, sagte Snake und gab sie mir. »Ruf mich Montag an.«

Bevor ich wusste, wie mir geschah, fand ich mich dank Snake auf dem schnellsten Weg durch das Prüfungsverfahren wieder und erhielt eine Einladung für die Ausbildungsakademie der DEA. Ich gönnte mir noch ein letztes Saufgelage im Feuerwehr-Pub, ehe ich mich auf den Weg Richtung Osten begab und mich von meinem peinlich genau geregelten Leben in Kansas verabschiedete. Ich fuhr durch das dicht bewaldete Gelände in Quantico. Es war rappelvoll von Weißwedelhirschen, die so zahm waren, dass man sie streicheln konnte. Schließlich erreichte ich das Tor zur DEA-Academy, als Mitglied einer nagelneuen Klasse von Schülern in der Grundausbildung.

Kaum hatte ich mich an das Leben in Quantico gewöhnt, bekam ich einen Anruf. Man teilte mir mit, dass ich als Kandidat für den nächsten Kurs der Kansas Highway Patrol ausgewählt worden war. Ich konnte selbst kaum glauben, was ich dem leitenden Sergeant daraufhin am Telefon antwortete.

»Danke für die Einladung«, sagte ich. »Aber ich werde die DEA nicht verlassen.«

Ich stürzte mich kopfüber in die Ausbildung bei der DEA.

Wir verbrachten viele Stunden draußen, feuerten mit unseren Glocks 22 .40 Kaliber Tausende Schuss Munition ab oder rissen uns den Arsch beim Fitnesstraining am Seeufer auf – Liegestützen in dem eiskalten, schlammigen Wasser, gefolgt von Knöchel-Liegestützen auf der angrenzenden Schotterstraße.

Das Herzstück des Trainings waren die angewandten Übungen, die wir »Praktika« nannten. Eines Nachmittags während eines Praktikums hatte ich eine Zielperson im Visier – einen Angestellten der Akademie, der einen Drogendealer spielte. Die Übergabe an einen anderen bösen Buben sollte auf einem abgelegenen Parkplatz stattfinden. Ich parkte ganz in der Nähe außer Sichtweite, schnappte meinen Feldstecher und mein Funkgerät und bewegte mich auf allen vieren unter einer Gruppe von Kiefern Richtung Zielort.

»Kofferraum ist offen«, funkte ich meinen Teamkollegen. »Zielperson eins stellt gerade eine große schwarze Reisetasche hinten in den Wagen von Zielperson zwei. Will gleich verschwinden. Haltet euch bereit.«

Ich saß allein in meinem Ford Focus und folgte dem Wagen von Zielperson zwei zu einem anderen Schauplatz.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, ihn aus dem Wagen zu ziehen und zu verhaften. Ich beobachtete immer noch Zielperson zwei, doch bisher war noch keiner meiner Teamkameraden auf dem Parkplatz angekommen. Die Minuten vergingen. Ich starrte auf meine Uhr und funkte mein Team noch einmal an. Ich wusste, dass wir den Verdächtigen jetzt verhaften mussten, sonst würden wir alle bei diesem Praktikum durchfallen.

Ich stieg aufs Gas und kam schleudernd hinter dem Wagen der Zielperson zum Stehen. Mit gezogener Waffe rannte ich zur Fahrertür.

»Polizei! Hände hoch! Hände hoch!«

Der Mann, der den Verdächtigen spielte, war so verblüfft, dass er nicht reagierte. Ich griff in den Innenraum, packte ihn beim Kopf, riss ihn aus dem Wagen, warf ihn mit dem Gesicht voraus auf den Asphalt und legte ihm Handschellen an.

Mein Team bestand das Praktikum, doch mir machte unser Ausbilder während der Einsatznachbesprechung die Hölle heiß. »Du hältst dich wohl für einen verdammten Cowboy, Hogan, wie? Warum hast du nicht auf deine Teamkameraden gewartet, bevor du ihn verhaftest?«

Ich sollte warten?

Doch ich hielt meinen Mund. So einfach war das nicht, die Aggression im Zaum zu halten, den Straßen-Cop-Instinkt, der mir in Fleisch und Blut übergegangen war, nachdem ich jahrelang allein als Deputy Sheriff gearbeitet hatte.

Das Etikett Cowboy blieb an mir kleben bis zum Schluss.

Ich hatte als einer der Besten meiner Klasse die Ausbildung abgeschlossen. Meine ganze Familie war da, als ich in frisch gebügeltem dunkelblauem Anzug und Krawatte über das Podium ging und meine goldene Dienstmarke von der DEA-Leiterin Karen Tandy erhielt. Dann drehte ich mich um und schüttelte die Hand der Stellvertreterin Michele Leonhart.

»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Michele. »Und nicht vergessen: Gehen Sie raus in die Welt und schnappen sich die großen Fälle.«

Das Gefängnis war seine Spielwiese.

In Jalisco – der Heimat von Mexikos milliardenschwerer Tequila-Industrie – lebte Chapo wie ein kleiner Prinz. Nachdem er am 9. Juni 1993 ungehindert nach Guatemala hatte fliehen können, wurde er von der guatemaltekischen Armee in einem Hotel kurz hinter der Grenze verhaftet. Die politische Lage war viel zu angespannt, sodass er sich nicht durch Bestechungsgelder aus dem Gefängnis freikaufen konnte. Zum ersten Mal spürten seine Hände den kalten Stahl von Handschellen. Auf dem ersten Foto, das die Polizei nach der Verhaftung von ihm machte, trug er eine unförmige hellbraune Gefängnisjacke. 48 Stunden später saß Guzmán in einem Militärflugzeug und wurde zum Federal Social Readaptation Center No. 1 gebracht, das schlicht Altiplano genannt wurde – ein Hochsicherheitsgefängnis 60 Meilen außerhalb der Hauptstadt Mexico City.

Inzwischen wusste die Öffentlichkeit mehr über Chapo. Der junge Campesino hatte die Schule abgebrochen und verkaufte Orangen auf der Straße, um seine Familie mit zu unterstützen. Später arbeitete er als Chauffeur – und angeblich als Auftragskiller – für Miguel Ángel Félix Gallardo alias »El Padrino«, den Taufpaten des modernen mexikanischen Drogenhandels.

Gallardo kam in den Außenbezirken von Culiacán zur Welt, war Motorradpolizist bei der mexikanischen Federal Judicial Police und danach Bodyguard für den Gouverneur von Sinaloa, dessen politische Verbindungen Gallardo dabei halfen, seine Drogenschmuggler-Organisation (drug-trafficking organization, kurz DTO) aufzubauen. Obwohl er Betriebswirtschaft studiert hatte, träumte Gallardo von einer kriminellen Zukunft. Unter seiner Führung schlossen sich alle Biker-Drogenhändler zusammen, wobei die meisten von ihnen aus Sinaloa kamen. So entstand die erste ausgeklügelte, hoch entwickelte mexikanische DTO, die sich Guadalajara-Kartell nannte. Das Kartell wurde zur Blaupause für alle zukünftigen mexikanischen Drogenschmuggler-Organisationen.

Genau wie Lucky Luciano, der in den späten 1920er-Jahren den Beginn des modernen organisierten Verbrechens in Amerika markierte, erkannte Gallardo, dass umkämpfte Territorien zu Blutvergießen führten. Also teilte er die Nation in Schmuggelrouten – »plazas« – auf und übertrug seinem Schützling Chapo Guzmán die Kontrolle über den lukrativen Drogenhandel von Sinaloa.

Obwohl er nach seiner Verhaftung in Guatemala hinter Gittern saß, florierte Guzmáns Drogenimperium. Chapos Bruder Arturo agierte als Boss, doch es war klar, dass Chapo selbst den Ton angab. Die Behörden in Mexiko und den Vereinigten Staaten stuften ihn inzwischen als den international mächtigsten Drogenhändler ein.

Chapo verschob regelmäßig und zuverlässig gigantische Mengen an Kokain – von Südamerika nach Zentralamerika und Mexiko in die Vereinigten Staaten. Wobei das keine unbedeutenden Muli-Jobs waren. Chapos Leute schmuggelten tonnenschwere Ladungen kolumbianischen Stoff, entweder per Boot, mit kleinen Flugzeugen und selbst mit notdürftigen »narco subs« – Halbtaucher-U-Boote, die sechs Tonnen reines Kokain fassen konnten. Chapo war sehr kreativ in seinen Transportmethoden und entwickelte sie ständig weiter. So verdiente er sich den Ruf, dass seine Ladungen immer pünktlich und unversehrt ankamen. Chapo weitete seinen Einfluss auf die Häfen an der mexikanischen Atlantik- und Pazifikküste aus und auf die schwer bewachten zentralen Grenzübergänge. Nicht nur an der US-mexikanischen Grenze, sondern auch an der südlichen Grenze zu Guatemala.

Er installierte Stellvertreter des Sinaloa-Kartells in Kolumbien, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala und Venezuela, was ihm mehr Flexibilität verschaffte, direkt mit den Drogenhändlern der Versorgungskette zu verhandeln. Mit seinem kriminellen Instinkt, seiner Flexibilität und seinem Einfallsreichtum übertraf er selbst seine berüchtigten Vorgänger, wie zum Beispiel Pablo Escobar. Aufsehenerregende Beschlagnahmungen von Chapos Kokain – 13.000 Kilogramm auf einem Fischerboot, 1.000 in einem Halbtaucher-U-Boot, 19.000 in einem Schiff auf dem Weg von Kolumbien nach Mexiko – waren für die Kartellkasse eher Peanuts, Verluste, die bei einem Geschäft dieser Größenordnung nun einmal anfielen.

Selbst im Knast hatte Chapo den Weitblick, die Operationen des Sinaloa-Kartells zu verändern. Hatten sie vorher strikt nur mit Kokain, Marihuana und Heroin gehandelt, expandierte das Kartell, indem es hochwertiges Methamphetamin herstellte und schmuggelte. Die Grundstoffe dazu beschafften sie sich in Afrika, China und Indien.

Chapo war wegen des Besitzes von Schusswaffen und Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Am 22. November 1995 ließ er sich von Altiplano in das Hochsicherheitsgefängnis Federal Social Readaptation Center No. 2 verlegen, auch bekannt als Puente Grande, das außerhalb von Guadalajara lag.

Im Puente Grande baute Guzmán schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu Dámasco López Núñez alias »El Licenciado« auf – oder kurz »El Lic« – einem Kumpel aus der Stadt El Dorado in Sinaloa. El Lic hatte als Police Officer bei der Bundesanwaltschaft in Sinaloa gearbeitet, bevor er eine leitende Position im Puente Grande bekam.

Unter El Lics Augen führte El Chapo Berichten zufolge ein Luxusleben mit Likör, Partys und seinen geliebten Fútbol-Spielen. Er konnte sich spezielle Menüs von einer ausgewählten Speisekarte bestellen. Als ihm das zu langweilig wurde, verlegte er sich auf Sex, und das nicht zu knapp. Zu diesem Zweck bekam er regelmäßig Besuch von seiner Frau, verschiedenen Freundinnen und einer Flut von Prostituierten. Er hatte es sogar geschafft, dass eine junge Frau, die wegen bewaffneten Raubs einsaß, nach Puente Grande verlegt wurde, damit sie sich um seine sexuellen Bedürfnisse kümmern konnte. Diese Frau enthüllte später, dass Chapo auch eine romantische Ader hatte: »Nach dem ersten Mal hat Chapo mir einen Blumenstrauß und eine Flasche Whiskey in meine Zelle bringen lassen. Ich war seine Königin.« Doch die Wirklichkeit sah nicht so rosig aus. Es wurde erzählt, dass er sie an seine anderen, ebenfalls inhaftierten Kartell-Stellvertreter weiterreichte, wenn sie ihm zu langweilig wurde.

Es war offensichtlich, dass Chapo der wahre Boss im Knast war. Doch da seine Befürchtung im Laufe der Zeit immer größer wurde, in die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden, machte er Pläne für eine dreiste Flucht aus Puente Grande.

Und tatsächlich: Am 19. Januar 2001 öffnete sich kurz nach 22.00 Uhr seine elektronisch gesicherte Zellentür. Es wurde überliefert, dass er versteckt in einem Jutesack in einem Wäschewagen herausgeschmuggelt und dann von einem der korrupten Gefängniswärter in einem Van aus dem Gefängnis gebracht wurde. Seine Flucht erinnerte an John Dillingers legendären Ausbruch in den 1930ern.

Sein Ausbruch wäre nicht ohne Komplizen, Kooperation und Bestechungsgelder an verschiedene hochrangige Gefängnisbeamte, Polizei und Regierungsvertreter möglich gewesen und kostete den Drogenbaron geschätzte 2,5 Millionen Dollar. Um 23.35 Uhr bemerkte der Gefängniswärter, dass Chapos Zelle leer war, und Chaos brach aus. Als die Nachricht von seiner Flucht publik wurde, setzte die mexikanische Regierung eine beispiellose Fahndung in Gang. Es war die teuerste Verbrecherjagd durch das Militär seit der Ära von Pancho Villa.

In Guadalajara durchsuchten die mexikanischen Cops das Haus eines Partners von Guzmán und konfiszierten automatische Waffen, Drogen, Telefone, Computer und Tausende von Dollar in bar. Aber schon ein paar Tage nach der Flucht war klar, dass Guzmán nicht mehr in Jalisco war. Die Jagd nach ihm wurde ausgeweitet. Hunderte von Polizisten und Soldaten durchkämmten die großen Städte und selbst die verschlafenen ländlichen Gemeinden.

Guzmán berief ein Meeting aller Genossen des Sinaloa-Kartells ein, denn er wollte ihnen unbedingt klarmachen, dass er immer noch der Boss war. Ein neues Narcocorrido überschwemmte die Nation. Es hieß: »El Regreso del Chapo.«

No hay Chapo que no sea bravo

Así lo dice el refrán

Chapo war nicht nur bravo, mutig, sondern wurde nun auch als unschlagbar betrachtet – der Narco-Boss, den kein Gefängnis halten konnte. Es wurde berichtet, dass man ihn überall im Land gesichtet hatte. Doch wann immer die Behörden kurz davor waren, ihn zu verhaften, konnte er ihnen blitzschnell entwischen und sich in seiner sicheren Bastion in der Sierra Madre verstecken. Er verbrachte viele Nächte auf der Ranch, wo er zur Welt gekommen war, oder in den dichten Wäldern und Marihuanaplantagen. Er war frei, stellte seine Macht zur Schau und leitete immer noch ungestraft das Sinaloa-Kartell.

Fast 13 Jahre sollten vergehen, bis er sich wieder einem aufrechten Vertreter des Gesetzes gegenübersehen würde.

DIE NEUE GENERATION

PHOENIX, ARIZONA

5. OKTOBER 2008

»Las Tres Letras.«

Ich wiederholte die Worte und sah Diego Hilfe suchend an, doch von ihm kam keine Erklärung. Wir saßen in unserem Black Bomber, um eine Zielperson zu observieren, und lauschten dem Narcocorrido von Explosion Norteña.

Diego kaute an seinem Strohhalm und ließ die Eiswürfel in seinem Coke-Plastikbecher kreisen, während er mit seinen hochgezogenen Augenbrauen aussah wie ein strenger Lehrer.

»Die Drei Buchstaben?«, fragte ich noch einmal.

Der Black Bomber war das ideale Auto, um sich Narcocorridos reinzuziehen. Die Lautsprecher von Bose hatten dröhnende Bässe, die genauso lupenrein klangen wie die in den Nachtclubs von Phoenix. Als Diego zur DEA Phoenix kam, fuhr er bereits diesen pechschwarzen Chevrolet Suburban Z 71 mit dunkel getönten Scheiben und brauner Ledergarnitur.

Das Mesa Police Department hatte den Suburban ein paar Jahre zuvor bei einem Kokaindealer beschlagnahmt. Da der Vorbesitzer bei seinem Bomber viel Wert auf eine luxuriöse Ausstattung gelegt hatte, war der Wagen perfekt für langwierige Überwachungsoperationen. Es gab sogar einen ausklappbaren Bildschirm, maßgeschneidert im Armaturenbrett. Oft schlugen wir die endlos lange Zeit damit tot, uns Super Trooper anzusehen, während wir irgendwo versteckt in einer Seitenstraße standen und darauf warteten, bis der Drogendeal über die Bühne gehen würde.

Doch der Black Bomber war nicht nur ein rollendes Entertainment-Zentrum auf 24 – Inch-Felgen, er war auch ideal für Razzien geeignet. Im Unterschied zu den normalen Polizeiautos passten vier von uns plus der gesamten taktischen Ausrüstung in den Suburban. Für uns war der Bomber wie ein Teammitglied. Deshalb war es ein sehr trauriger Tag, als ein Bürokrat, der sich offenbar an Zahlen aufgeilte, Diego anordnete, den Wagen abzugeben, weil er 200.000 Meilen auf dem Kilometerzähler hatte.

Diego war in dem Black Bomber ständig von den Cops in Phoenix angehalten worden, nur weil er mexikanische Nummernschilder hatte. Er hatte die Originale aus dem Staat Sonora aufbewahrt. Sie waren weiß und rot, mit kleinen schwarzen Buchstaben und Zahlen. Die örtlichen Cops hielten immer Ausschau nach Autos – besonders nach aufgemotzten SUVs – mit mexikanischen Nummernschildern. Auf der anderen Seite konnten wir uns mit dem Wagen unauffällig in den mexikanischen Vierteln in Phoenix bewegen. Keiner würde stutzig werden, wenn ein Suburban mit Nummernschildern aus Sonora dort irgendwo geparkt stand. Diego und ich konnten die ganze Nacht irgendwo stehen, ohne von den bösen Jungs verbrannt zu werden.

Die Narcocorridos, die Diego immer im Black Bomber spielte, waren von entscheidender Bedeutung für meine Fortbildung. Denn von jedem großen Drogenhändler südlich des Rio Grande gab es mindestens einen Norteño-Song, der seine Heldentaten rühmte.

Man ist so lange eine Null in der Welt der Narcos, so erklärte Diego, bis man seinen eigenen Corrido hat. Doch ich versuchte immer noch zu entziffern, was Las Tres Letras bedeutete …

»Na los, Kumpel«, meinte Diego lachend. »Du hast es doch drauf. Scheiße, in diesem Punkt bist du doch mehr Mexikaner als die meisten Mexikaner, die ich kenne …«

Ich beugte mich zu dem CD-Player vor und drückte die Wiederholungstaste. Ich wollte mir den Song noch ein weiteres Mal reinziehen, um diesen Text zu entschlüsseln.

»Las Tres Letras?«

Schließlich bohrte Diego seinen Zeigefinger in meine Schulter. »Kumpel, du bist Las Tres Letras! DEA.«

Las Tres Letras … die drei Buchstaben, die jeder Drogenschmuggler am meisten fürchtete.

Ein paar Tage später, nachdem Diego mir zum ersten Mal von El Niño de La Tuna erzählt hatte, begann ich nach Feierabend an meinem Arbeitsplatz im DEA-Büro in Phoenix mit Nachforschungen.

Ich suchte in unserer Datenbank, dem Narcotics and Dangerous Drugs Information System (NADDIS), nach »Joaquín GUZMÁN Loera«. Chapos Datei war endlos lang; man konnte fast eine Stunde herunterscrollen und war immer noch nicht am Ende angelangt. Es gab einen offenen Fall der DEA Phoenix gegen Guzmán, genauso wie von Dutzenden anderer Gerichtsbarkeiten überall im Land. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun müsste, wie viele große Fälle ich einbringen musste, um der Agent zu werden, dem man die Ermittlungen gegen Guzmán anvertrauen würde.

Der Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnete Guzmán und das Sinaloa-Kartell 2001 und erneut 2009 als mächtigste ausländische Rauschgifthändler gemäß Kingpin Act2. Die US-Regierung setzte 5 Millionen Dollar Belohnung aus für Informationen, die zu seiner Ergreifung führen würden; die mexikanische Regierung 60 Millionen Pesos – etwa 3,8 Millionen Dollar.

Es gab die unterschiedlichsten Gerüchte über Chapo. Manche basierten auf Geheimdienstinformationen der Strafverfolgungsbehörden, andere auf Klatsch von der Straße – dem losen Mundwerk von Informanten. Wieder andere waren nichts als moderne Legenden, eingebettet in den Text all dieser Underground-Corridos.

Eine der Quellen wollte wissen, dass Chapo über eine plastische Operation nachdachte, damit man ihn nicht mehr erkennen konnte. Eine andere behauptete, er würde lieber Selbstmord begehen als sich lebendig fangen lassen. Im Mai 2003 wurde berichtet, dass er in einer abgelegenen Höhle lebte – eine mexikanische Version von Osama bin Laden. Doch im Juni des gleichen Jahres hieß es dann, er würde sich frei wie ein Vogel in Mexico City bewegen. In einem weiteren Geheimdienstbericht stand geschrieben, dass er sich in Guatemala versteckte und nur ab und zu nach Mexiko kam. Und im September 2004 sei er gerade noch entwischt, kurz bevor zwei Tonnen Marihuana und Waffen in der Sierra Madre beschlagnahmt wurden.

Wie sollte da irgendjemand Fakten von Fiktion unterscheiden können? War Chapo umgeben von Hunderten schwer bewaffneter Bodyguards, die ständig mit kugelsicherer Weste herumliefen? Oder reiste er nur mit zwei vertrauenswürdigen Partnern herum, weil er geschützt wurde von der State Police von Sinaloa, die auf seiner Gehaltsliste stand?

Mir blieb nicht viel Zeit, über das Leben und die Verbrechen von Chapo Guzmán nachzudenken. Denn länger als ein Jahr hatten Diego und ich alle Hände voll zu tun mit dem 31 – jährigen Pedro Navarro alias Bugsy. Bugsys Truppe mochte noch jung sein – Anfang bis Mitte 20 –, aber sie waren keine unbedeutenden Jungs. Innerhalb weniger Wochen, nachdem ich meine ersten geheimdienstlichen Informationen über Bugsy gesammelt hatte, wurde ich autorisiert, Ermittlungen mit Schwerpunkt Drogenbekämpfung und organisiertes Verbrechen aufzunehmen. Diego und ich gaben der Task Force den Namen »La Nueva Generación« (die neue Generation). Diese Ermittlungen hatten für die DEA in Phoenix Priorität.

Seit ich die Narcos damals an dem diesigen Abend mit Diego in Mariscos Navolato gesehen hatte, entwickelte ich einen widerwilligen Respekt für diese Narco-Juniors. Es waren gerissene Jungs, denen der Drogenschmuggel im Blut lag. Oft waren es Söhne von knallharten Kartell-Mitgliedern aus Mexiko. Aber die meisten waren in den Vereinigten Staaten und in Europa auf der Highschool und im College gewesen. Ihre Bildung, ihr fließendes Englisch und ihr Wissen über die amerikanische Kultur ermöglichten es ihnen, ihre eigenen ausgeklügelten Drogenorganisationen aufzubauen. Narco-Juniors wie Bugsy gab es überall im Südwesten, von Phoenix bis San Diego.

Diese jungen Männer besaßen das Selbstbewusstsein und die Arroganz der neuen Generation. Und tatsächlich sprachen Diego und ich von uns selbst auch bald als neuer Generation. Wir waren sozusagen ein Spiegelbild dieser Narcos – beide junge Cops mit der Ausdauer und der Gerissenheit, die man auf der Straße lernt, um mit den jungen mexikanischen Drogenschmugglern Schritt halten zu können.

Wir konnten nachweisen, dass Bugsys Truppe für die Verschiffung von Tonnen hochwertigen Marihuanas nach New York City, Baltimore und Boston verantwortlich war. Außerdem hatten sie per Sattelschlepper, FedEx und UPS Stoff nach St. Louis schmuggeln lassen. Navarro hatte eine mehr als 2.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Mesa angemietet, in der das Marihuana verpackt, in Holzkisten versteckt und dann als Eisenregale deklariert wurde, die man in großen Kaufhäusern benutzte. Zu seiner Truppe zählten auch einige junge Geschäftsinhaber, die sein schmutziges Geld in ihren Läden in Phoenix wuschen. Als Geldkuriere fungierten ortsansässige Stripperinnen. Da die Mädchen ständig unterwegs waren, konnten sie so überall in den Vereinigten Staaten Bargeld abholen. Bugsy hatte sogar einen ehemaligen NFL-Spieler angeheuert, der für die DTO als Zwischenhändler für große Mengen an Marihuana arbeitete.

Bugsy war auf seinen Reisen meistens bewaffnet. Seine Waffen versteckte er in extra angefertigten Staufächern oder »Fallen« in seinem Mercedes GL 550 SUV. Seine Fallen waren ausgeklügelter als die eines typischen Drogendealers. Zuerst musste man den Zündschlüssel drehen, dann den Blinker links anstellen und danach einen kleinen Plastikhebel am Becherhalter umlegen – drei Schritte, die in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden mussten, bevor die Falle aufsprang. Manchmal hatte Bugsy jedoch keine Waffen in seinem Benz, wenn er den Verdacht hatte, dass wir ihm auf den Fersen waren. Dafür folgte ihm eine Crew in einem Wagen mit Waffen in ihren eigenen Staufächern.

Diego und ich hörten Bugsys Handys ab. Es war eine Herausforderung, den Narco-Junior-Code zu entziffern, doch es machte mir Spaß. Der Ausdruck gangsta-up bedeutete, dass sie bewaffnet reisten; pool house bezog sich auf Bugsys Haus in Glendale, das vier Schlafzimmer hatte; picture of my son war eine Probe Gras. Unter all den Texten, die ich abhörte, gab es für mich einen Lieblingssatz. Es war der, mit dem Bugsy offen darüber prahlte, dass er und seine Jungs so lebten, als würde »Entourage auf The Sopranos treffen«.

Doch Bugsy hatte ein handfestes Problem. Sein Nachschub an cajeta war vorübergehend in Phoenix stecken geblieben. Eines Samstagmorgens saßen Task Force Officer Nick Jones, Diego und ich draußen vor dem »pool house«, um es zu überwachen. Wir hatten gerade »den Schalter umgelegt«, um abzuhören, was über das Gerät hereinkam, mit dem wir verschiedene von Bugsys Handys abhören konnten. Da wir nichts hörten, folgten wir Bugsy und seiner Crew, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln.

»Sieht so aus, als packen sie zusammen«, funkte Nick. »Macht euch bereit, Jungs.« Bugsy und seine Crew fuhren mit ihrem GL 550 in rasendem Tempo Richtung Westen auf der Interstate 8, um Phoenix zu verlassen.