7,99 €

Mehr erfahren.

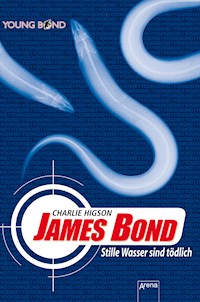

- Herausgeber: Arena

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: James Bond (Young Bond)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

James Bond kommt als neuer Schüler auf die Eliteschule Eton. Als er seine ersten Ferien in Schottland verbringt, trifft er auf Lord Hellebore. Sein düsteres Schloss liegt am einsamen See Silverfin, dessen dunkle Gewässer ein tödliches Geheimnis bergen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Ähnliche

CHARLIE HIGSON

JAMES BOND

Stille Wasser sind tödlich

Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis

Von Charlie Higson ist im Arena Verlag erschienen:James Bond – Zurück kommt nur der Tod (Band 50821)James Bond – GoldenBoy (Band 50822)James Bond – Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich (Band 50823)James Bond – Der Tod kennt kein Morgen (Band 50824)

Die gleichnamigen Hörbücher sind bei Arena audio erschienen.

Charlie Higson lebt in London und ist in England bekannt geworden als erfolgreicher Autor von Thrillern für Erwachsene sowie als Darsteller und Mit-Erfinder der beliebten BBC-Comedy-Show »The Fast Show«. Als er von Ian Fleming Publications darauf angesprochen wurde, eine Buchreihe über James Bond als Jugendlichen zu schreiben, war er gleich begeistert. James Bond, der berühmteste Spion der Welt, war auch für ihn ein Idol. Sorgfältigste Recherchen und eine genaue Abstimmung mit den Romanen von Ian Fleming führten Charlie Higson zu seiner Figur des 13-jährigen James Bond.

Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »SilverFin« bei Puffin/Penguin Books Ltd. London. Copyright © Ian Fleming Publications Ltd, 2005JAMES BOND and Young Bond are the registered trademarks of Danjaq LLC, used under licence by Ian Fleming Publications Limited. All Rights Reserved. Ian Fleming and the Ian Fleming logo are both trademarks owned by The Ian Fleming Estate, used under licence by Ian Fleming Publications Ltd.

1. Auflage als Sonderausgabe 2015 Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2009 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis Umschlaggestaltung: Frauke Schneider Umschlagtypografie: KCS GmbH · Verlagsservice & Medien produktion, Stelle/Hamburg ISSN 0518-4002 ISBN 978-3-401-80641-9

www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de

Inhalt

Blut im Wasser

Teil 1: Eton

Der neue Schüler

Lord Hellebore

Der alte Bootsmann

Unter Wasser

Fehlstart

Das Rennen

Red Kelly

Ein Vater auf Reisen

Teil 2: Schottland

Max Bond

Der Bamford-&-Martin-Tourenwagen

Engländer mögen wir hier nicht

Der Schwarze Sumpf

Der Mann im Schottenkaro

Der Kindermord von Bethlehem

Der junge Rennfahrer

Einen Bond kann niemand für immer festhalten

Ein furchtbarer Fund

Im Dunkeln sehen Ungeheuer nichts

Teil 3: Das Schloss

Allein

Die Sargasso-See

Die Hölle wird fortbestehen

Die Schweine von Gadara

In die Dunkelheit

Ein einsamer Tod

So sicher, wie die Sonne aufgeht

Fahr zur Hölle!

Die Faust schließt sich

Es gibt ein Wiedersehen

Mein Dank gilt Kate Jones, die an mich gedacht hat, und den Mitarbeitern von Ian Fleming Publications Ltd, die an mich geglaubt haben, am meisten jedoch Ian Fleming, ohne den es dieses Buch nicht gäbe.

Blut im Wasser

Der Junge kroch an den Zaun heran und sah sich um. Sein Blick fiel auf das vertraute Schild

Betreten verboten! Privatgrund Eindringlinge werden erschossen!

Wie um klarzustellen, dass die Warnung ernst gemeint war, hingen daneben die Kadaver einiger toter Tiere. Aufgehängt an einem Draht, sahen sie aus wie strangulierte Verbrecher.

Der Junge kannte sie gut; sie waren für ihn beinahe wie alte Freunde: Kaninchen mit leeren Augenhöhlen, zerfledderte schwarze Krähen, zwei Füchse, einige Ratten, sogar eine Wildkatze und ein Marder. Aber gestern waren zwei neue Kadaver hinzugekommen: ein Eichhörnchen und ein Fuchs.

Was bedeutete, dass jemand zurückgekehrt war.

In seiner dicken braunen Wildererjacke und der festen grünen Baumwollhose war der Junge gut getarnt; trotzdem musste er auf der Hut sein. Das Warnschild und der fünfzehn Fuß hohe rostige Stacheldrahtzaun allein reichten schon aus, um die meisten Leute abzuschrecken, aber da waren auch noch die Männer. Die Gutsarbeiter. Einige Male schon hatte er sie gesehen; mit Gewehren unter dem Arm patrouillierten sie zu zweit den Zaun entlang. Es war zwar schon einige Tage her, dass an dieser abgelegenen Stelle jemand vorbeigekommen war, aber trotzdem würden sie nicht allzu weit entfernt sein.

Im Moment jedoch war der Junge, abgesehen von den erbärmlichen Tierkadavern, mutterseelenallein.

Die Nachmittagssonne ging langsam in die Abenddämmerung über und verwischte alle Konturen. Auf dieser Seite des Zauns, zwischen dichtem Ginster, Wacholder und niedrigen Weißdornbüschen, war er gut verborgen, aber bald . . . bald würde er unter dem Zaun hindurchkriechen. Auf der anderen Seite gab es keine Deckung mehr. Dort waren nur Gestrüpp und eine steinige Böschung, die hinab zu dem torfigen braunen Wasser des Sees führte.

Bald würde er dort zum ersten Mal angeln.

Der Weg hierher hatte ihn fast eine Stunde gekostet. Er war um vier Uhr aus der Schule gekommen und hatte seit Mittag nichts mehr gegessen. Wenn er auf der anderen Seite des Zauns war, würde er erst recht keine Zeit mehr zum Essen haben, das wusste er. Daher setzte er seinen Rucksack ab und holte jetzt seine Schinkensandwiches und einen knackigen Apfel hervor.

Hastig aß er alles auf und ließ dabei seinen Blick über den Berg schweifen, der über dem See thronte. Kalt, öde und gefühllos sah er aus. Seit Millionen von Jahren ragte er an dieser Stelle in den Himmel und würde es auch noch weitere Millionen von Jahren tun. Der Junge kam sich klein und verloren vor, und als der Wind mit leisem Stöhnen an dem Drahtzaun rüttelte, überlief ihn unwillkürlich ein Schauder.

Bevor der neue Schlossbesitzer gekommen war, hatte es hier keinen Zaun gegeben. Das Land war für jedermann zugänglich gewesen. Der See war ein guter Angelplatz und der alte Gutsherr hatte sich nicht um die paar Unermüdlichen gekümmert, die den mühevollen Weg vom Dorf bis hierher nicht scheuten. Was machte es schon aus, wenn ein paar seiner Forellen fehlten? Es gab mehr als genug davon.

Das hatte sich geändert, als vor fünf Jahren der neue Eigentümer das Schloss übernommen hatte. Und jetzt war alles anders. Das Land war eingezäunt. Die Einheimischen wurden vom See ferngehalten.

Aber nicht an diesem Abend.

Der Junge wischte die Krümel weg und warf das Kerngehäuse des Apfels ins Gebüsch, dann kroch er ganz nah an den Zaun heran und hob Teile der Grasmatte weg, die er über das Loch gelegt hatte. Gehalten wurden sie von einem Gitter aus Zweigen, das er rasch beiseiteräumte. Der Boden war hart und steinig; es hatte ihn mehrere Tage gekostet, mit dem Gartengerät seiner Mutter einen schmalen Tunnel unter dem Zaun hindurchzugraben. Am Abend zuvor war er endlich fertig geworden, doch da war es bereits so spät gewesen, dass er widerstrebend nach Hause gegangen war.

Heute war es ihm vor lauter Aufregung schwergefallen, in der Schule aufzupassen. Er hatte es kaum erwarten können, hierherzukommen und dem neuen Gutsherren direkt unter der Nase ein paar Fische wegzuschnappen.

Lächelnd machte er sich daran, durch das Loch zu kriechen. Auf der anderen Seite angekommen, schob er das Stück Sack beiseite, das den Ausgang bedeckte. Seine Angeltasche und den Rucksack zog er einfach hinter sich her, aber die große Angel seines Vaters würde er auf diese Weise ganz sicher nicht herüberbringen können. Daher kroch er zurück, packte sie aus, zerlegte sie in drei Teile und schob sie durch den Drahtzaun.

Fünf Minuten später schlich er – die lange Angel in der einen Hand, die Tasche in der anderen – zwischen kantigen Felsbrocken zum See hinab.

Als sein Vater noch lebte, hatte der ihm oft von Loch Silverfin erzählt, an dem er in seiner Kindheit geangelt hatte. Seine Geschichten waren es auch, die den Jungen auf die Idee gebracht hatten. Der Vater war ein begeisterter Angler gewesen, aber im Großen Krieg von 1914 war er von einem Granatsplitter getroffen worden. Das Schrapnell war in seinem Körper stecken geblieben und er hatte sich nie wieder von seiner Verwundung erholt. Am Ende konnte er kaum noch gehen und erst recht keine Angel mehr halten.

Der Junge war voller Vorfreude. Jetzt war er der Mann im Haus. Er stellte sich das Gesicht seiner Mutter vor, wenn er eine wunderbar frische Forelle mit nach Hause brachte. Aber das allein war es nicht. Angeln war eine Herausforderung – und in diesem See zu angeln war die größte Herausforderung, die es gab.

Loch Silverfin hatte die Form eines Fisches: lang und schmal und an einem Ende wie eine Schwanzflosse aufgefächert. Der See war nach einem riesigen Lachs aus einem schottischen Volksmärchen benannt worden – It’Airgid, was Gälisch war und Silberflosse bedeutete. Dieser furchterregende Fisch war größer und stärker gewesen als alle anderen Lachse, die es jemals in Schottland gegeben hatte. Cachruadh, der Riese, hatte versucht, ihn zu fangen. Der Kampf dauerte zwanzig Tage lang und am Ende verschlang der Fisch den Riesen und spuckte ihn erst ein Jahr später in Irland wieder aus.

Der Legende nach lebte der Lachs noch immer in dem See, ganz tief unten im dunkelsten Wasser. Der Junge glaubte zwar nicht so recht daran, aber dass es in Loch Silverfin Riesenfische gab, davon war er überzeugt.

Von nahem sah der See wilder aus, als er es sich vorgestellt hatte. Die Uferseite am Fuß des Bergs war steil und fast durchgängig von nackten Felsen bedeckt, nur hier und da waren verkümmerte Binsen zu sehen. Am anderen Ende des Sees, eingehüllt in Nebelschwaden, konnte er die grauen, eckigen Umrisse des Schlosses erkennen. Es stand auf einer Insel, die sozusagen das Auge des Fisches war. Das Schloss war zu weit weg, als dass ihn jemand von dort in der Abenddämmerung hätte entdecken können.

Der Junge hielt nach einem guten Platz zum Angeln Ausschau, fand jedoch zu seiner Enttäuschung keinen. Der Kiesstreifen am Seeufer war ungeschützt und von allen Seiten her einsehbar. Wenn einer der Wachleute auch nur in die Nähe kam, würde er den Eindringling sofort bemerken.

Bei dem Gedanken an die Männer sah sich der Junge unbehaglich um. Er gestand sich ein, dass er Angst hatte. Die Männer waren nicht aus der Gegend; sie ließen sich fast nie im Dorf blicken, sondern lebten völlig abgeschieden in niedrigen, hässlichen Betonschuppen, die der Gutsbesitzer in unmittelbarer Nähe des Schlosstores hatte errichten lassen. Schritt für Schritt hatte er das alte Gemäuer in eine Festung verwandelt und die Männer waren seine Privatarmee. Der Junge hatte keine Lust, heute Abend einem von ihnen zu begegnen.

Er war kurz davor, seinen Plan fallen zu lassen und wieder nach Hause zu gehen, als er plötzlich den perfekten Angelplatz entdeckte. An einer Spitze der Schwanzflosse hatte der See einen schmalen Wasserzulauf, den man allerdings auf den ersten Blick nicht bemerkte, da das Ufer mit großen Steinen bedeckt war. Hier, das wusste der Junge, würden die Forellen sich verborgen halten, um bei der Mündung auf Nahrungssuche zu gehen.

Etwa zwanzig Fuß weit im See stand ein einzelner Granitfelsen. Wenn er es ungesehen bis dorthin schaffte, konnte er sich dahinter verstecken und die Angel in Richtung Wasserzulauf auswerfen. Dort würde er weder von Fisch noch Mensch bemerkt werden.

Der Junge setzte sich ins Gras und zog seine Anglerstiefel an. Es war eine Schinderei gewesen, sie mitzuschleppen, aber jetzt konnte er sie gut gebrauchen. Genau genommen, war es eine wasserdichte Hose mit Schulterträgern, die an den Füßen in Stiefel überging und ihm bis zur Brust reichte. Sie verströmte den muffigen Geruch von altem, feuchtem Gummi.

Geschickt befestigte er die Rolle an der Rute und zog die Schnur durch die Laufringe. Dann nahm er seinen Lieblingsköder, eine Lachsfliege, und befestigte ihn am Ende der Angel.

Entschlossen ging er am Ufer entlang, bis er auf Höhe des Felsens war, und watete dann ins Wasser. Er musste seine Schritte vorsichtig setzen, daher dauerte es ein paar Minuten, bis er den großen Felsbrocken erreicht hatte. Der Boden des Sees war rutschig und uneben und einmal musste er sogar einen Bogen um eine tiefe Stelle machen, aber je näher er dem Felsen kam, desto seichter wurde das Wasser. Seine Zuversicht wuchs.

Er suchte sich eine Stelle, an der er einen festen Stand hatte und seine Angel gut in Richtung Wasserzulauf auswerfen konnte. Dann überprüfte er noch einmal den Köder, bevor er mit einer schnellen Armbewegung die Angelschnur zuerst hinter sich schleuderte und sie anschließend kunstfertig nach vorne auswarf, sodass sie blitzschnell über die Wasseroberfläche schoss und genau an der Zulaufmündung landete.

Dieser Teil des Unterfangens hatte sehr gut geklappt, doch von nun an verließ ihn das Glück. Er köderte nicht einen einzigen Fisch. Egal, was er auch versuchte, keiner biss an. Wieder und wieder warf er die Angelschnur aus, wechselte die Köder, versuchte es mal näher, mal weiter entfernt – nichts.

Währenddessen wurde es immer dunkler. Bald würde er nach Hause gehen müssen. Enttäuscht unternahm er noch einen letzten Versuch. Diesmal würde er es mit einem Wurm probieren. Er hatte eine Dose mit Würmern dabei, für alle Fälle. Rasch zog er sie aus seiner Hosentasche, wählte einen hübschen, fetten Wurm aus und spießte ihn am Haken auf. Der Wurm zappelte einladend hin und her. Welcher Fisch konnte da widerstehen?

Bei einem solchen Köder musste man behutsam vorgehen. Mit einer leichten Bewegung des Unterarms warf der Junge die Angel aus. Zu seiner Verblüffung biss sofort ein Fisch an. Kaum war der Köder im Wasser gelandet, spürte der Junge auch schon einen kräftigen Ruck. Er zog die Angel leicht an, damit der Haken sich richtig im Maul des Fisches festsetzte, und bereitete sich auf einen Kampf vor.

Was auch immer am anderen Ende der Angel hing, es war sehr stark. Wild zerrte es mal in die eine, mal in die andere Richtung. Die Angel bog sich Richtung Wasseroberfläche. Der Junge ließ den Fisch eine Weile zappeln, damit er müde wurde, dann rollte er langsam die Schnur ein. Seine Beute jagte im Zickzack durchs Wasser und tat alles, um freizukommen. Der Junge grinste übers ganze Gesicht: Er hatte einen dicken Fisch an der Angel; so einer würde nicht so schnell aufgeben.

Vielleicht hatte er ja sogar den berüchtigten Silverfin am Haken? Er verbrachte einige Zeit damit, die Schnur langsam aufzurollen, jedoch immer nur so weit, wie er es wagen konnte. Dabei betete er im Stillen, dass der Fisch nicht vom Haken glitt oder die Schnur riss. Das war gar nicht so einfach, denn er musste bei jeder Bewegung vorausahnen, was der Fisch als Nächstes tun würde. Doch schließlich war es so weit. Als er bereits sehen konnte, wie sich etwas am Ende der Angelschnur wand, holte er tief Luft, hob die Angel an und . . . sein Herz machte einen Satz.

Es war nicht Silverfin, sondern ein Aal. Genau in dem Augenblick, als der Junge erkannte, um welchen Fisch es sich handelte, spürte er, wie etwas um seine Beine strich, und zwar so heftig, dass er beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Er sah nach unten und bemerkte einen zweiten Aal.

Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als die unerwünschte Beute einzuholen und vom Haken zu nehmen. Er zog den Fisch ganz aus dem Wasser und versuchte, nach ihm zu greifen, aber der Aal schnalzte hin und her, verschlang sich zu einem Knoten, wickelte sich um die Schnur, und als der Junge ihn schließlich doch zu packen bekam, ringelte er sich um seinen Arm. Es war ein monströser Kerl, mindestens zwei Fuß lang, graubraun, kalt, glänzend und mit Schlick bedeckt.

Der Junge hasste Aale.

Er versuchte, ihn abzuschütteln, aber das Tier war ungewöhnlich kräftig und hartnäckig und schlang sich sofort um den anderen Arm. Der Junge fluchte laut und fuchtelte so wild herum, dass er beinahe hingefallen wäre. Er ermahnte sich zur Ruhe, stapfte näher zu dem Felsen hin, schlug den Aal mit aller Kraft dagegen und hielt ihn dabei am Kopf fest. Der Fisch zappelte und zuckte wie verrückt, sein Gesicht jedoch war völlig ausdruckslos. Es war eine kalte, tote Maske, flach, mit kleinen dunklen Augen.

Schließlich gelang es dem Jungen, den Kopf des Aals ganz still zu halten, sodass er den Haken ergreifen konnte. Ihn herauszudrehen war schwierig. Er hatte einen besonders großen ausgewählt, der vorne mit Widerhaken versehen war, damit er nicht aus dem Fischmaul glitt.

»Komm schon«, murmelte der Junge vor sich hin. Er ächzte vor Anstrengung. Und dann – er wusste selbst nicht, wie es passieren konnte, alles ging so schnell – bekam er den Haken frei, der Aal machte einen hohen Satz und das Nächste, was er sah, war, dass der Haken tief in seinem Daumen steckte.

Es tat fürchterlich weh. Ein brennender Schmerz jagte durch seine Hand bis hoch in den Arm. Der Junge schnappte nach Luft und biss gleich darauf die Zähne zusammen, um nicht laut aufzuschreien. Es war ein ruhiger Abend, jedes Geräusch würde über Meilen hinweg zu hören sein, weil es von den hohen Felsen und dem Wasser widerhallte.

Der Aal schlüpfte weg und platschte ins Wasser. Eine Welle der Übelkeit erfasste den Jungen. Er schwankte und war nahe daran, ohnmächtig zu werden. Zuerst brachte er es gar nicht über sich, seinen Daumen genauer anzusehen, aber schließlich tat er es doch. Der Haken war in den Handballen gedrungen, dort, wo er in den Daumen überging, und stak auf der anderen Seite des Daumens heraus. An der Stelle, wo sich die Widerhaken durchs Fleisch gebohrt hatten, war die Haut tief eingerissen. Blut tropfte von der Wunde in das eisige Wasser.

Der Junge hatte Glück, dass die Spitze nicht im Daumen stecken geblieben war, aber er wusste auch, dass er den Angelhaken nicht einfach herausziehen konnte. An der gebogenen Seite waren die Widerhaken und am anderen Ende befand sich der Metallring, an dem die Leine befestigt war.

Es gab nur eine Möglichkeit.

Der Junge lehnte die Angel an den Felsen, griff mit der anderen Hand in die Tasche und zog seine Anglerzange heraus.

Er holte tief Luft, setzte die Zange da an, wo die Leine festgeknotet war, und schnapp! brach der Ring ab. Rasch, damit er gar nicht erst darüber nachdenken konnte, packte der Junge den Haken an der Spitze und zog ihn heraus. Erneut durchzuckte ihn ein stechender Schmerz. Er ließ sich gegen den Felsen sinken, weil seine Beine nachzugeben drohten.

Für heute, das war klar, würde es nichts mehr mit dem Angeln werden. Bei dem Gedanken fing der Junge an zu weinen. All die Mühe war umsonst gewesen: Ein lausiger Aal und ein verletzter Daumen war alles, was ihm sein Abenteuer eingebracht hatte. Es war so ungerecht!

Dann nahm er sich zusammen. Er musste etwas unternehmen, denn die Wunde blutete immer noch. Also wusch er die Hand im See. Das Blut verfärbte sich in dem kalten Wasser dunkel und sah ölig aus. Aus seiner Hemdtasche zog der Junge ein Taschentuch hervor und wickelte es fest um seinen Daumen. Er zitterte am ganzen Körper und ihm war schwindlig. So vorsichtig wie möglich nahm er seine Rute und machte sich auf den Weg zum Ufer, watete durch das von seinem Blut getrübte Wasser.

Und dann spürte er es.

Ein Schlag gegen sein Bein.

Und dann wieder einer.

Noch mehr Aale. Was war nur mit ihnen los? Für gewöhnlich griffen Aale Menschen nicht an. Sie ernährten sich von Abfallresten und Fröschen und kleineren Fischen . . .

Der Junge stakste weiter. Vielleicht hatte er sich das auch nur eingebildet.

Nein. Da war es wieder. Ein kräftiger Schlag.

Er spähte ins Wasser. Unter der dunklen Oberfläche sah er sie. Es waren hunderte. Es war eine zusammengeballte, zuckende Masse, ein wirres Medusenhaupt. Aale. Wohin er auch sah, waren Aale. Sie waren verschieden groß. Es gab kleine und dünne, aber auch riesige Biester, die zweimal so lang waren wie der, den der Junge an der Angel gehabt hatte. Das Wasser brodelte nur so von ihnen. Sie stießen gegen seine Beine und er suchte strauchelnd nach Halt. Seine verletzte Hand tauchte ins Wasser und sofort zerrten gierige Mäuler an dem blutigen Taschentuch und rissen es in Fetzen.

Panik erfasste den Jungen. Er versuchte, mit großen Sprüngen ans Ufer zu gelangen, doch er rutschte aus. Seine Füße traten nach einem festen Untergrund und dabei glitt er ungewollt in den tieferen Teil des Sees. Für einen Augenblick tauchte sein Kopf unter Wasser. Aale streiften sein Gesicht. Dann spürte er wieder festen Boden unter den Füßen und stieß sich nach oben. Er schnappte nach Luft. Seine Stiefel waren nun allerdings mit Wasser gefüllt. Mit Wasser und mit Aalen. Er spürte, wie sie zwischen Gummistiefel und Beine gepresst wurden.

Wenn er es schaffte, seine Füße freizubekommen, würde er sich im Wasser fortbewegen können. Entsetzt stellte er fest, dass seine Glieder ihm den Dienst versagten.

»Hilfe!«, schrie er. »Hilfe!« Dann sank er wieder in die Tiefe.

Diesmal schienen ihn sogar noch mehr Aale zu bedrängen. Einer von ihnen stieß gegen seinen Mund und grub die Zähne in seine Lippen. Der Junge schleuderte ihn von sich. Sein Zorn verlieh ihm neue Kraft. Er streckte die Füße aus und fand tatsächlich Halt auf dem Grund des Sees. Und dann war sein Kopf wieder über dem Wasser. Überall um ihn herum tanzten wild gewordene Aale.

»Hilfe, Hilfe . . . Bitte! Warum hilft mir denn niemand?« Sein Mund tat weh und Blut tropfte von der Lippe, wo der Aal ihn gebissen hatte. Er ruderte mit den Armen, aber nichts konnte die Aale abschrecken.

Da sah er aus den Augenwinkeln eine Gestalt. Es war ein Mann und er rannte am Ufer entlang. Der Junge hob den Arm, winkte und schrie erneut um Hilfe. Ihm war egal, ob es einer der Wachleute vom Schloss war . . . alles war besser als diese widerlichen Kreaturen im See.

Der Mann rannte weiter und hechtete schließlich ins Wasser.

Nein!, wollte der Junge rufen. Nicht in den See. Nicht zu den Aalen. Gleich darauf sah er den Kopf auftauchen. Es war alles in Ordnung. Die Rettung war nahe.

Mit kräftigen Zügen schwamm der Mann auf ihn zu. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er würde gerettet werden. Man würde ihn hier rausholen. Für einen Moment vergaß der Junge sogar die Aale und richtete seine Aufmerksamkeit ganz auf den Schwimmer, der stetig näher kam. Doch dann brachte ihn eine neue Attacke aus dem Gleichgewicht.

Nein. Nein, er würde nicht aufgeben. Er ruderte mit den Armen, stieß mit den Beinen – und plötzlich war er wieder an der Wasseroberfläche. Aber wo war der Mann? Er konnte sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben? Verzweifelt schaute der Junge sich um. Hatten die Aale den Mann überwältigt?

Alles war ruhig. Die Bewegungen im Wasser schienen aufgehört zu haben, so als sei nichts von all dem wirklich passiert . . .

Da entdeckte er ihn, unter Wasser – einen großen dunklen Schatten zwischen den Fischen. Im selben Augenblick schoss die Gestalt wie ein Pfeil aus dem See empor. Der Junge schrie laut auf.

Das Letzte, was er sah, bevor er in die dunkle Tiefe sank, war das Gesicht des Mannes. Nur dass es gar nicht das Gesicht eines Mannes war . . . Es war das Gesicht eines Aals. Ein Gesicht wie aus einem Alptraum: kinnlos, glatt, grau, die Haut straff und völlig unbehaart, dicke, wulstige Lippen, die fast bis zu der Stelle reichten, wo eigentlich die Ohren sein sollten. Es war ein grässlich verzerrtes Gesicht, lang gezogen, mit einer platt gedrückten Nase und breiten Nasenlöchern. Die hervorquellenden Augen standen so weit auseinander, dass sie in keiner Weise mehr menschlich aussahen.

Da öffneten sich die scheußlichen, dicken Lippen und hervor kam ein unverständliches, blubberndes Zischen. Und dann schloss sich das Wasser über dem Jungen und er verlor das Bewusstsein.

Teil 1

Eton

Der neue Schüler

Der Geruch, der Lärm und das Durcheinander in einer Eingangshalle voller Schuljungen um zwanzig nach sieben am frühen Morgen kann ziemlich unangenehm sein. Am schlimmsten war der Geruch; dieser wirren Menschenmenge entströmte so etwas wie ein Gemisch aus Schweiß, saurem Atem und dem Dunst ungewaschener Körper, vermischt mit dem zweihundert Jahre alten Geruch nach Karbol und Fußbodenpolitur.

Fast alle Schüler nahmen das überhaupt nicht wahr, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt waren. Mit einer Ausnahme. Während alle anderen aufgescheucht umherrannten und sich gegenseitig anrempelten, stand ein Junge ganz allein in der Mitte der aufgeregten Schülerschar und wünschte sich weit weg. So viele Menschen war er einfach nicht gewöhnt.

Der Neuankömmling war schlank und für sein Alter sehr groß. Er hatte blasse blaugraue Augen und schwarze Haare, die er offensichtlich zu bändigen versucht hatte – was jedoch wie üblich fehlgeschlagen war. Eine Strähne fiel über sein rechtes Auge herab wie ein schwarzes Komma.

Wenige Augenblicke zuvor war die Eingangshalle noch leer gewesen und der Junge hatte sich schon gefragt, wo denn all die anderen waren . . . Doch jetzt quoll sie über vor lärmenden Schülern, die die Treppe hinab- und in den Speisesaal strömten.

»Heda!«, dröhnte eine Stimme. Der Junge drehte sich um.

Ein Mann stand da und starrte ihn an. Er war klein, kleiner sogar als einige der Schüler, wirkte aber wichtigtuerisch.

»Ja, Sir?«

»Name?«

»Bond. James Bond.«

»James Bond – Sir.«

»Ja, tut mir leid, Sir.«

Der Mann starrte ihn durchdringend an. Er war hager, blass und hatte tief in den Höhlen liegende, blau geränderte Augen, struppiges graues Haar und einen kurz getrimmten pechschwarzen Bart, der fast die Hälfte seines Gesichts bedeckte. Er erinnerte James ein wenig an König George.

»Wissen Sie, wer ich bin, Mister Bond?«, fragte er schneidend.

»Ich fürchte nein, Sir. Ich bin soeben erst angekommen.«

»Ich bin Mister Codrose. Ihr Hausvater. Solange Sie hier an der Schule sind, werde ich Ihr Vater, Ihr Priester und Ihr Gott sein. Ich hätte Sie bereits gestern Abend begrüßen sollen, aber irgend so ein verfluchter Dummkopf aus meinem Haus ist auf der Straße in ein Auto gelaufen und ich habe die halbe Nacht im Krankenhaus verbracht. Ich nehme an, Sie haben die Hausdame bereits kennengelernt?«

»Ja, Sir.«

»Gut. Sie sollten sich beeilen, sonst kommen Sie zu spät zum Morgenunterricht. Wir werden vor dem Abendessen miteinander plaudern.«

»Ja, Sir«, sagte James und wandte sich zum Gehen.

»Moment!« Codrose starrte James mit kalten Fischaugen an.

»Willkommen in Eton, Bond.«

Tags zuvor war James auf dem Bahnhof von Windsor angekommen.

Durch eine dicke Dampfwolke hindurch hatte er einen ersten Blick auf die hohen Mauern und Türme von Windsor Castle geworfen und sich gefragt, ob der König sich wohl zurzeit da aufhielt. Vielleicht saß er ja gerade am Fenster und schaute sich die vielen Züge an?

Vom Bahnhof aus war James einer Schülergruppe bis nach Windsor gefolgt, wo sie die breite graue Themse überquerten, die die Stadt teilte. Auf der einen Seite befand sich das Schloss, auf der anderen Seite war Eton College. Die Größe der Schule erstaunte ihn. Sie erstreckte sich beinahe über die Hälfte der Stadt und uferte in alle Richtungen aus. Über tausend Jungen gingen hier zur Schule und wohnten in den zahlreichen, weit verstreuten Internatsgebäuden.

Er hatte mehrmals nach dem Weg gefragt, was dazu führte, dass er schließlich allein und verloren einen Pfad entlangging, der Judy’s Passage hieß, und etwas hilflos die namenlosen, hoch aufragenden Gebäude rechts und links des Weges betrachtete.

Da kam ein dicklicher Junge auf ihn zu. Er war indischer Abstammung und trug einen weißen Turban auf dem Kopf.

»Bist du vielleicht der Neue?«, fragte er.

»Könnte durchaus sein«, antwortete James.

»Heißt du James Bond?«

»Ja.«

Der Junge lächelte und schüttelte seine Hand. »Pritpal Nandra«, stellte er sich vor. »Ich habe dich schon gesucht.«

Er führte James in ein nahe gelegenes Gebäude, das bereits etwas baufällig war.

»Ich habe das Zimmer neben dir«, sagte Pritpal. »Ich werde mit dir zu Tisch sitzen.«

»Zu Tisch sitzen?«

»Wir werden gemeinsam unser Abendessen zubereiten«, erklärte Pritpal, »und es dann abwechselnd in einem unserer Zimmer einnehmen. Du, ich und noch ein dritter Junge. Wir haben uns schon gefragt, wie du wohl sein würdest.«

»Und? Bist du zufrieden?«

Pritpal lächelte. »Ich denke schon.«

James folgte ihm in das düster wirkende Innere des Hauses, durch die Eingangshalle und drei uralte Treppen hinauf bis zu einem langen Korridor.

»Da sind wir«, sagte der indische Junge und stieß eine quietschende, dick mit blauer Farbe gestrichene Tür auf. James warf einen ersten Blick auf sein Zimmer.

Es war winzig, mit einer Dachschräge, die fast bis zum Fußboden reichte, und einem großen schwarzen Dachbalken, der den Raum teilte. Erleichtert bemerkte James, dass seine Truhe bereits eingetroffen war. Sie war ein Erinnerungsstück an sein früheres Leben.

»Dein neues Zuhause«, sagte Pritpal. »Nicht gerade umwerfend, was? Aber du kannst es dir gemütlich machen. Da ist dein Sekretär.«

»Mein was?«

»Dein Sekretär.« Pritpal deutete auf ein etwas ramponiertes Möbelstück, eine Art Kommode mit Schubladen und einer Schreibtischplatte obenauf, zu der auch ein kleines Bücherbord gehörte. Es war ziemlich zerkratzt, denn die Vorbesitzer hatten sich mit ihrem Namen darauf verewigt. Ein besonders enthusiastischer Schüler hatte seinen Namen sogar mit einem heißen Schürhaken eingebrannt.

James sah sich um. Außer dem Sekretär gab es noch einen kleinen Tisch, eine Waschschüssel, einen Windsor-Stuhl und neben dem Kamin lag ein dünner, zerschlissener Läufer. Er runzelte die Stirn. Etwas fehlte.

»Und wo schlafe ich?«, fragte er.

Pritpal lachte.

»Dein Bett ist dahinten«, sagte er und deutete auf einen Vorhang, der ein unförmiges Gestell an der Wand verdeckte. »Das Hausmädchen klappt es vor dem Abendgebet herunter. Du wirst dich an vieles gewöhnen müssen, aber du lernst es bestimmt sehr schnell. Als Erstes solltest du dir das eine oder andere an Einrichtungsgegenständen besorgen. Du wirst eine Ottomane benötigen, einen Sessel, einen Schuhständer, ein Bürsten-Set, Bilder von Blundell’s . . .«

»Stopp!«, sagte James und ließ sich auf den Stuhl sinken. »Nicht so schnell.«

»Tut mir leid, alter Knabe«, sagte Pritpal. »Aber es ist wichtig, dass du deine Bude nett einrichtest. Immerhin wirst du die Hälfte deines Lebens hier in diesem Zimmer verbringen.«

Die Hälfte des Lebens? Das musste James erst einmal verdauen. Alles war so fremd. In den vergangenen Jahren war er zu Hause von einer Tante unterrichtet worden. So unvermittelt mit einer ganz anderen Welt konfrontiert zu werden, einer Welt voller alter Traditionen, fremder Menschen und seltsamer, unverständlicher Ausdrücke, war wirklich irritierend.

»Komm jetzt«, sagte Pritpal und zerrte James aus seinem Stuhl hoch. »Keine Müdigkeit vorschützen, es gibt eine Menge zu tun. Als Nächstes finden wir heraus, wem du zugeteilt bist.«

»Zugeteilt?«

»Na, wer dich unterrichtet. Komm mit. Dazu müssen wir nämlich in den Schulhof.«

Pritpal und James verließen Haus Codrose und gingen zurück zur Judy’s Passage und dann weiter bis zum Long Walk, wo Pritpal stehen blieb und in Richtung eines kunstvoll gestalteten Lampenpfostens wies, der auf einer Insel mitten auf der Straße stand.

»Das ist der Brennende Busch«, sagte er. »Es ist ein berühmter Treffpunkt in Eton. Weißt du schon, wo’s langgeht, alter Junge?«

Bevor James antworten konnte, zog Pritpal ihn über die Straße hin zu dem breiten Eingangstor eines lang gestreckten Gebäudes.

»Das ist die Upper School«, erklärte Pritpal, als sie durch die düstere Torpassage gingen und einen belebten Backsteininnenhof betraten. »Das eigentliche Herz Etons. Die Statue in der Mitte zeigt den Schulgründer, König Henry VI. Und gleich dahinter befindet sich Lupton’s Tower. Diese Turmuhr wird von nun an dein Leben bestimmen. So, und jetzt wollen wir mal sehen, welches Schicksal dir beschieden ist.«

Sie drängten sich durch eine Schar von Schülern, die sich vor einer Anschlagtafel versammelt hatte, und dann erklärte Pritpal James das komplizierte System der Unterrichtsstunden und Lehrerverteilungen. James bemühte sich, ihm zu folgen, aber er verstand nur die Hälfte. So viel begriff er immerhin: Einige Lehrer, die Pritpal zufolge in Eton nur Beaks genannt wurden, waren gut und einige waren schlecht. Und einige waren Dämonen aus dem tiefsten Abgrund der Hölle.

Bei Mr Merriot, seinem Tutor für alte Sprachen, der zudem auch für seine Fortschritte in den meisten anderen Fächern verantwortlich war, handelte es sich offenbar um einen guten.

Nachdem sie die Notizzettel der Anschlagtafel eingehend geprüft hatten, gingen sie zur High Street und kauften einige Bücher über lateinische Grammatik, allerdings nicht ohne dass Pritpal James zuvor ermahnt hatte, wie alle jüngeren Schüler ausschließlich auf der Ostseite der Straße zu gehen.

»Selbst wenn du von W.V.Brown’s kommst und nur noch rasch bei Spottiswoode’s vorbeischauen willst, das nur zehn Yard entfernt ist, musst du auf die Ostseite gehen und erst unmittelbar vor dem Laden die Straße überqueren.«

»Und warum?«, fragte James.

»Es steht uns nicht zu, nach dem Warum zu fragen«, sagte Pritpal.

»Aber es muss doch einen Grund dafür geben. Das ist ja lächerlich.«

»Du wirst bald begreifen, dass es in Eton eine ganze Reihe von Traditionen gibt, deren Bedeutungen mittlerweile verloren gegangen sind. Niemand weiß, warum wir das meiste von dem, was wir tun, eigentlich tun. Wir tun es einfach.«

James hatte nicht sehr gut geschlafen. Sein Zimmer war eisig kalt und die Sprungfedern seiner Matratze hatten ihn durch den dünnen Stoff hindurch gedrückt. Er hatte von seinen Eltern geträumt, und als er mitten in der Nacht aufgeschreckt war, wusste er nicht, wo er sich befand. Es hatte lange gedauert, bis er wieder eingeschlafen war – nur um bereits um Viertel vor sieben von einem Hausmädchen namens Janet aufgeweckt zu werden, einer rotgesichtigen, alten Frau mit geschwollenen Fußknöcheln. Sie hatte mit lärmendem Klappern einen Topf heißes Wasser vor seine Tür gestellt und ihn lauthals aufgefordert aufzustehen. Dabei hatte er das Gefühl, als sei er gerade erst eingeschlafen!

James war aus dem Bett gekrochen, hatte das Wasser hereingeholt, es in die Waschschüssel gegossen und sich Hände und Gesicht gewaschen. Dann hatte er tief Luft geholt, um sich innerlich auf die schwerste Aufgabe des Morgens vorzubereiten, die darin bestand, zum ersten Mal seine Schuluniform anzuziehen.

Bei jedem neuen Kleidungsstück war sein Unbehagen gewachsen: die lange schwarze, kratzige Hose; das weiße Hemd mit dem breiten, steifen Kragen; die Weste; die knifflig zu bindende schwarze Krawatte, die so starr war wie ein schmaler Streifen Karton; sein Eton-Blazer, der so kurz war, dass man sich das Hinterteil abfror, und – das Lächerlichste überhaupt – ein hoher Zylinderhut. Für einen Jungen wie James, der gewöhnt war, schlichte, bequeme Kleidung zu tragen, war das die reinste Tortur. Er kam sich fehl am Platz und verkleidet vor, so als sei er auf dem Weg zu einem Kostümfest. Das waren keine Kleider – das war nur ein weiterer Teil dieser völlig unwirklichen Welt. Während er die Schnürsenkel seiner schweren schwarzen Schuhe zuband, fluchte James laut. Er hasste Schnürsenkel.

Fertig angezogen, war er die Treppen hinabgeeilt. Er hatte eigentlich erwartet, in der Halle auf seine Mitschüler zu treffen, aber niemand war zu sehen. Das Haus war totenstill. Nervös schaute er auf die Uhr. Es war zehn nach sieben. Man hatte ihm gesagt, dass die Morgenschule um halb acht anfing, wo also waren die anderen abgeblieben?

Er warf einen Blick in den Speisesaal: leer. Vielleicht hatten sie ihn nur necken wollen? Vielleicht spielte man Neuankömmlingen immer so einen Streich? Er trat hinaus vor die Tür: Keine Menschenseele war zu sehen. Er ging wieder hinein und beobachtete, wie der Minutenzeiger der Uhr unendlich langsam vorrückte. Viertel nach . . . zwanzig nach . . .

Gerade wollte er die Treppe hinaufgehen und sich auf die Suche nach Pritpal machen, als er ein donnerndes Geräusch hörte. Es war wie das Dröhnen einer Lawine. Eine Horde Jungen trampelte die Stufen herab, an ihm vorbei in den Speisesaal. Dort stopften sich die Schüler trockene Milchbrötchen in den Mund und tranken mit hastigen Schlucken Kakao, bevor sie wie eine wild gewordene Herde weiterrasten.

James stand da, strich sich eine widerspenstige Strähne aus dem Gesicht und überlegte fieberhaft, was er Mr Codrose, der zu ihm getreten war, sagen sollte.

»Haben Sie mich denn nicht gehört?«, fragte der finster dreinblickende, kleine Mann und fuhr sich über den Bart. Es klang wie das Schleifen von Sandpapier. »Beeilen Sie sich, sonst kommen Sie zu spät in die Morgenschule.« Dann stolzierte er davon. Eine Gruppe von Schülern stob auseinander, um ihm Platz zu machen.

»Ja, Sir, danke, Sir«, rief James ihm nach.

Der Schülerstrom ergoss sich nach draußen in die engen Gassen und James folgte ihm, auch wenn er nicht so recht wusste, wohin er eigentlich gehen sollte. Er bemühte sich, mit den anderen Schritt zu halten, und kam sich dabei vor wie in einem Traum, in dem seltsame Regeln galten. Er lief mit den anderen mit und konnte nur hoffen, dass es die richtige Richtung war. Als er Pritpal bemerkte, war seine Erleichterung groß. Sofort rannte er zu ihm.

»Soeben hast du deine erste Lektion in Eton gelernt, James«, sagte Pritpal laut schnaufend. »Steh niemals vor Viertel nach sieben auf.«

James lachte. »Ob ich das alles je richtig begreifen werde?«

»Aber sicher. Mach dir keine unnötigen Gedanken. Komm lieber mit. Ich zeige dir deinen Unterrichtsraum.«

»Danke.«

»Wie war deine alte Schule denn so?«, fragte Pritpal. »Jede Wette, dass sie viel kleiner war als Eton.«

»Das stimmt«, sagte James. »Sehr viel kleiner.« Und dann erklärte er Pritpal, dass er von seiner Tante zu Hause unterrichtet worden war.

»Das klingt nach jeder Menge Spaß.«

»Zumindest war es völlig anders als hier.«

Pritpal lachte. »Stell dir vor, wie es für mich gewesen ist, als ich aus Indien hierherkam. In England ist es so kalt und die Sonne ist so trüb. Und dann erst das Essen! Mein Gott! Ihr Engländer seid richtige Barbaren. Achtung . . .!«

»Was?«

Aber es war schon zu spät. James war um die Ecke gebogen und hatte dabei zwei Jungen angerempelt.

»Pass auf, wo du hintrittst, Grünschnabel«, sagte einer von ihnen hämisch. Es war ein hoch aufgeschossener Junge mit einem großen, eckigen Kopf, störrischen Haaren und einer Lücke zwischen den Vorderzähnen.

»Tut mir leid.«

»Das reicht nicht«, sagte der zweite Junge, der augenscheinlich einige Jahre älter war als James. »Du kannst nicht einfach andere Leute anrempeln.«

»Lass ihn in Ruhe, Sedgepole«, mischte sich Pritpal ein. »Er hat sich bereits entschuldigt. Wir sind ohnehin schon spät dran für den Morgenunterricht.«

»Na, dann solltest du wohl besser deine Füße in die Hand nehmen, Nandra«, sagte Sedgepole. »Du willst doch keinen Ärger kriegen, nicht wahr?«

»Nein«, murmelte Pritpal. Er warf James einen um Verzeihung bittenden Blick zu und rannte los. Als er an einem großen Jungen vorbeikam, wollte der ihm wie nebenbei einen Klaps gegen den Kopf versetzen, doch Pritpal konnte gerade noch ausweichen.

Der dritte Junge gesellte sich zu James und den beiden anderen.

»Was ist hier los?«, fragte er lässig.

»Nichts«, sagte James. »Ich bin nur aus Versehen in jemanden hineingerannt.«

»Ach ja?«, sagte der Junge und stieß James den Finger gegen die Brust. »Ich glaube nicht, dass ich dich kenne.« Er war groß, gut aussehend, blond und so um die fünfzehn Jahre alt. Er sprach mit amerikanischem Akzent.

»Mein Name ist James Bond, das ist mein erstes Semester hier . . .«

Die drei Jungen wieherten los. »Semester?«, wiederholte der Amerikaner. »Semester? Was ist das? Weißt du, was ein Semester ist, Sedgepole?«

»Ich vermute, er meint Halbjahr«, sagte Sedgepole.

»Ja, das habe ich ganz vergessen«, sagte James. »Ihr nennt das Halbjahre; das meinte ich natürlich.« Er bemühte sich mit ruhiger Stimme zu sprechen und wich ihren Blicken aus, denn er wollte nicht gleich am ersten Tag in einen Streit verwickelt werden.

»Hör zu, James Bond«, sagte der amerikanische Junge. »Es passt mir nicht, wenn jemand meine Freunde über den Haufen rennt.«

»Ich habe sie nicht über den Haufen gerannt«, widersprach James. »Ich bin spät dran und . . .«

»Und du bist schuld, dass wir uns ebenfalls verspäten«, sagte der Amerikaner. »Das ist gar nicht nett von dir.«

James war sich bewusst, dass die drei Jungs nicht nur größer waren als er, sondern ihn auch eingekreist hatten. Langsam bekam er es mit der Angst zu tun. Er hatte Angst vor dem, was sie mit ihm vorhatten, Angst davor, zu spät zum Unterricht zu kommen, Angst vor dem Unbekannten.

»Wir sind tatsächlich spät dran«, mahnte Sedgepole.

Der Amerikaner nickte langsam. »Wir haben jetzt keine Zeit, uns mit dir zu befassen, Bond«, sagte er. »Das verschieben wir auf später.«

Die zwei anderen Jungen trollten sich davon, aber der Amerikaner rührte sich nicht vom Fleck, sondern starrte James nur an. Ganz offensichtlich wollte er ihn provozieren.

»Du hast etwas an dir, was mir nicht gefällt, Bond«, sagte er schließlich. »Ich werde dich im Auge behalten.« Er beugte sich vor und James nahm ihn etwas genauer in Augenschein.

Er war anders als die englischen Schuljungen. Er sah gesünder aus – so als sei er mit Vitaminen und anderen guten Sachen vollgestopft, mit Orangensaft und Milch und nahrhaften Steaks. Er hatte breite Schultern und eine makellose, sonnengebräunte Haut. In seinem großen, kräftigen Kiefer saß eine Reihe strahlend weißer Zähne und seine Augen waren so blau, dass sie unecht wirkten. Er war fast zu perfekt, um wahr zu sein; etwa wie ein tollkühner Flieger, der einem bebilderten Abenteuerbuch entsprungen war. Aber hinter der glänzenden Fassade entdeckte James einen Anflug von Wildheit, der ihn beunruhigte.

Er wandte den Blick ab und starrte auf seine Schuhspitzen.

»Du bist hier nicht daheim«, sagte der Amerikaner mit gespielt weinerlicher Stimme. »Du kannst nicht einfach zu Mami rennen.«

Heißer, unkontrollierter Zorn wallte in James auf. Er spürte, wie sein Hals eng wurde und Tränen der Wut in seine Augen traten.

»Hey, du bist doch nicht etwa eine Heulsuse, was, Bond?«, sagte der Junge spöttisch.

Aber James würde niemandem den Gefallen tun loszuheulen. Er kämpfte seine Wut nieder und riss sich zusammen.

»Ich muss jetzt gehen«, sagte er tonlos. Dann drängte er sich an dem Amerikaner vorbei und ging weiter. Halb erwartete er, dass der andere Junge ihn aufhalten würde, aber der rief ihm lediglich etwas hinterher.

»Milchbubis greinen, Angsthasen weinen . . .«, sang er laut.

James biss die Zähne zusammen. Bereits an seinem ersten Tag hatte er es geschafft, sich Ärger einzuhandeln. Was, so fragte er sich, würde in dieser seltsamen Schule noch alles auf ihn zukommen?

Lord Hellebore

Ein Dry Bob ist ein Junge, der Cricket spielt, und ein Wet Bob ist einer, der stattdessen rudert.«

»Tatsächlich?«

»Ja, tatsächlich.«

»Und wie nennt man einen Jungen, der keines von beiden tut?«

»Einen Faulpelz.«

James schüttelte den Kopf und lachte. Zusammen mit seinen beiden Tischgenossen Pritpal und Tommy Chong saß er beim Abendessen in seinem Zimmer. Tommy war ein schmächtiger, aber robuster Junge aus Hongkong, der Streitgespräche liebte, Karten spielte und den umfangreichsten Wortschatz an Flüchen besaß, den James je gehört hatte. Alle drei hatten es sich mit den Tellern auf den Knien am Kamin gemütlich gemacht, um wenigstens ein bisschen Wärme abzubekommen.

Es gab nur jeden zweiten Tag neue Kohlen und der heutige Abend zählte zu den »heißen« Tagen. An den kalten Tagen war es in den Zimmern eisig und James würde sich wohl nie daran gewöhnen, die Hälfte der Zeit bis auf die Knochen zu frieren. In den Unterrichtsräumen war es nicht viel besser: Sie waren alle nicht beheizt und viele Schüler trugen während des Unterrichts Handschuhe.

Pritpal und Tommy waren gerade dabei, James die etwas ungebräuchlicheren Begriffe der Eton-Sprache zu erklären, damit er für den anstehenden Colours Test gut gerüstet war. Bei dieser Prüfung mussten die Neuankömmlinge unter Beweis stellen, dass sie sich in der Schule zurechtfanden.

»Mesopotamia?«, fragte Pritpal.

»Das kenne ich«, sagte James. »Heißt so nicht das Cricket-Feld?«

»Im Sommer wird dort Cricket gespielt, im Winter Fußball«, erklärte Pritpal.

Mittlerweile kannte James Pritpal recht gut. Er war der Sohn eines Maharadschas, ein Genie in Mathe und Physik und völlig uninteressiert an allen anderen Dingen – mit Ausnahme von Essen.

James hatte es sich in einem Korbstuhl bequem gemacht und widmete sich ganz seinem Abendessen. Der Stuhl war seine jüngste Anschaffung. In den paar Wochen, die James an der Schule war, hatte er es fertiggebracht, sein Zimmer in ein kleines Zuhause zu verwandeln. Er hatte Bilder aufgehängt: eine ziemlich wilde Darstellung einer Seeschlacht, ein Porträt von König George und das farbenfrohe Gemälde einer heißen, sonnigen Südseeinsel. Darüber hinaus hatte er das eine oder andere Möbelstück erstanden, wovon die Ottomane, auf der Pritpal gerade lümmelte, sich als besonders nützlich erwiesen hatte. Es war eine längliche Truhe mit gepolsterter Sitzfläche, die ein wirres Durcheinander an Habseligkeiten barg: Kleidungsstücke, Sportzeug, vor allem aber Süßigkeiten, Kekse und so manche andere Leckerei.

»Und was sind Pops?«, fragte Tommy Chong.

»Das sind Aufsichtsschüler, nicht wahr?«

»Ja«, bestätigte Pritpal.

James hatte rasch gelernt, dass in erster Linie die Jungen selbst für die Disziplin an der Schule verantwortlich waren. Ältere Schüler übernahmen die Aufgabe, die jüngeren zu beaufsichtigen. Sie waren auf den ersten Blick an ihren farbigen Westen zu erkennen und daran, wie sie voller Stolz herumspazierten. Die Oberstufenschüler, die mit der Aufsicht über ein Internatshaus betraut wurden, bezeichnete man als Library. Ihre Befugnisse waren sehr weit gefasst. Sie konnten einen jüngeren Schüler sogar schlagen, wenn sie der Ansicht waren, dass sein Benehmen zu wünschen übrig ließ. Zum Glück war James das bisher erspart geblieben.

»Weißt du über deine Scheine Bescheid?«, fragte Tommy Chong.

»Ich glaube schon . . .« James konzentrierte sich und ging im Geiste die verhassten Zettel durch, die sein Leben in Eton beherrschten. Es gab Haus-Scheine, die man unterschreiben lassen musste, wenn man abends noch einmal das Haus verlassen wollte. Außerdem gab es auch noch Absenz-Scheine, wenn man das Schulgelände für längere Zeit verlassen wollte. Es gab weiße Scheine, wenn man etwas falsch gemacht hatte, und gelbe Scheine, wenn man etwas sehr, sehr, sehr falsch gemacht hatte.

Sie aßen Spiegeleier und Würstchen, die sie sich draußen im Gang unter den wachsamen Augen des Hausmädchens auf dem kleinen elektrischen Kocher zubereitet hatten. Alle Schüler versorgten sich mit zusätzlichen Lebensmitteln in den schuleigenen Geschäften oder bei Jack’s oder Rowland’s in der Stadt; das war auch bitter nötig, um nicht den Hungertod zu sterben, denn die Mahlzeiten, die Codrose ihnen vorsetzte, waren so gut wie ungenießbar. Wie gut oder wie schlecht das Essen in den einzelnen Häusern war, bestimmte der Haustutor, und Codrose wurde nachgesagt, in dieser Hinsicht der Schlimmste von allen zu sein. Das Mittagessen an diesem Tag hatte aus einem Stück zähen Fleisches bestanden, dazu wässrige, gekochte Kartoffeln und scheußliche matschig graue Bohnen.

»Calx?«, fragte Pritpal.

»Ähm . . . oh, ja, das sind die Tore beim so genannten Wall Game, das nur hier in Eton gespielt wird.«

»Wir sagen dazu nicht Tore, sondern Würfe. Es gibt gute Calx und schlechte Calx.«

»Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Regeln dieses Spiels wirklich verstehe«, sagte James. »Kriege ich dafür Minuspunkte?«

»Keine Sorge«, beruhigte ihn Tommy Chong. »Niemand versteht die Regeln.«

In der Tat hatte James sich gut eingelebt. Auch wenn er wohl nie Preise für seine Schularbeiten einheimsen würde, so war er doch ein kluger Kopf und besaß eine gute Beobachtungsgabe. Als er erst einmal begriffen hatte, wie der Unterricht ablief und was man im Schulalltag beachten musste, fand er sich rasch in die Routine ein. Und obwohl er ein halbes Jahr später als die anderen Neulinge angefangen hatte, konnte er recht gut mit ihnen Schritt halten.

Wie die meisten Jungen war er nicht sonderlich erpicht aufs Lernen, gleichzeitig wurde ihm bewusst, wie gut seine Tante ihn unterrichtet hatte. Abgesehen von Latein, das er hasste, fand er viele Fächer sogar viel zu leicht. Die Französischstunden waren gähnend langweilig, denn er beherrschte diese Sprache ebenso gut, wie er Englisch sprechen konnte. Das kam daher, dass seine Mutter Schweizerin gewesen war und er die Hälfte seiner Kindheit in der Schweiz verbracht hatte. Ebenso fließend sprach er Deutsch, allerdings gab es keinen Deutschunterricht an der Schule. Um nicht aus der Übung zu kommen, unterhielt er sich gelegentlich mit einem deutsch-jüdischen Jungen namens Freddie Meyer, der mittlerweile zu seinem weiteren Freundeskreis gehörte.

Dennoch fühlte sich James als Außenseiter. Er hatte den Schuljargon gelernt, er trug die Schuluniform, aber er gehörte nicht dazu. Daran gewöhnt, auf sich allein gestellt zu sein, empfand er die vielen Menschen, denen er in der Schule auf Schritt und Tritt begegnete, immer noch als seltsam.

Gleiches galt für die Regeln.

Für die zahllosen Regeln und Traditionen.

James hasste Regeln.

Den Großteil des Tages verbrachte er zwar allein in seinem Zimmer beim Lernen. Aber davon abgesehen konnte er kaum einen Schritt in Eton tun, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass vor ihm schon tausende von Schülern genau diesen Schritt getan hatten und er verpflichtet war, ihn auf die gleiche Art zu tun wie sie.

»Du bist gut gerüstet, James«, sagte Pritpal. »Der Test dürfte für dich kein Problem sein.«

»Es ist die reinste Schwerstarbeit«, klagte James und strich Butter auf eine Scheibe Brot. »Ich komme nicht aus einer Etonfamilie. Mein Vater besuchte eine Schule in Schottland, die Fettes heißt.«

»Von der habe ich schon gehört«, sagte Pritpal. »Da soll es sehr hart zugehen.«

»Du erzählst wohl nicht gerne von deiner Familie, was?«, sagte Tommy.

»Nein«, erwiderte James tonlos.

»Umgibt sie etwa ein Geheimnis, über das wir Bescheid wissen sollten?«, fragte Pritpal und lächelte bedeutungsvoll.

»Ich wette, es sind Verbrecher«, mutmaßte Tommy. »Deine Eltern sitzen im Gefängnis und du schämst dich, darüber zu reden.«

»Nein, jetzt weiß ich es«, sagte Pritpal. »Sie sind Geheimagenten Ihrer Majestät und arbeiten als Spione.«

»Nein«, sagte Tommy. »Ich hab’s. Sie sind durchgeknallte Wissenschaftler, die eine Weltraumrakete entwickelt haben und damit zum Mond geflogen sind.«

»Es gibt kein Geheimnis«, widersprach James kurz angebunden.

»Ich bin ein ganz normaler Junge wie ihr auch.«

»Das bist du nicht«, sagte Pritpal. »Bei deinem endlosen Gerenne.

Es gehört sich einfach nicht, wie ein Gestörter durch die Gegend zu rasen.«

Es stimmte. Trotz des umfangreichen Sportangebots in Eton, das von Rugby über Fußball bis zu Squash reichte, bevorzugte James es, zu laufen. Mannschaftssport war nicht nach seinem Geschmack, der Langstreckenlauf hingegen kam seiner eigenbrötlerischen Natur entgegen. Zugleich entfremdete er ihn aber noch weiter von den anderen Schülern.

»Welchen Sinn hat es, zu rennen?«, sagte Pritpal. »Du bist ein ausgezeichneter Sportler, James. Du solltest dich anderswo engagieren . . .«

James wollte gerade eine Antwort geben, als sie etwas hörten, das alle Unterstufenschüler fürchteten. Es war ein lang gezogener Ruf.

»B-o-o-o-y-s!«, erscholl es vom oberen Treppenabsatz.

Das war der so genannte Boy Call. Die drei ließen alles stehen und liegen, rasten aus dem Zimmer, den Korridor entlang, eine Treppe hinunter und eine andere wieder hinauf. James war natürlich der schnellste, er überholte sogar drei andere Schüler. Pritpal war der langsamste und somit auch der letzte. Und der musste den Auftrag der älteren Schüler ausführen, ganz gleich, worum es sich dabei handelte.

»Kommt schon, ihr kleinen Tintenkleckser aus der Vierten«, sagte Longstaff, der Oberschüler. Er war es gewesen, der gerufen hatte. »Oh, Nandra«, sagte er, als Pritpal schnaufend die letzten Stufen erklomm. »Du schon wieder. Ich möchte, dass du eine Nachricht für mich überbringst. Sie ist für David Clasnet bestimmt, einen unserer Wissenschaftler.«

Pritpal nahm den zusammengefalteten Zettel entgegen und trottete die Treppe hinunter.

»Siehst du«, sagte James, als er ihn eingeholt hatte. »Manchmal ist es ganz nützlich, schnell zu sein.«

»Das ist nicht fair«, murrte Pritpal. »Jetzt wird mein Essen kalt und dabei habe ich solchen Hunger.«

»Gib her«, sagte James. »Ich mach’s für dich.«

»Nein, James . . .«

»Kein Problem. Wenn wir nicht schon so früh im Haus sein müssten, würde ich jeden Abend noch eine Runde laufen. Außerdem habe ich bereits fertig gegessen. Komm schon, es wird mir Spaß machen.«

James schnappte sich den Zettel von Pritpal und eilte die Treppe hinab, wobei er gleich vier Stufen auf einmal übersprang. Er suchte Codrose auf, damit dieser den Hausschein unterschrieb, und dann rannte er hinaus in die kalte Nachtluft.

Judy’s Passage lag verlassen da. James hatte das Bedürfnis, die Trägheit abzuschütteln, die das schwer verdauliche Essen und das Kaminfeuer in ihm hervorgerufen hatten. Er überquerte die Straße am Brennenden Busch und ging durch den Torbogen in den Schulhof hinein. David Clasnet war ein Wissenschaftler, daher würde er im College wohnen, dem ursprünglichen Schulgebäude, das Henry VI. 1443 hatte erbauen lassen. Die Wissenschaftler bildeten die akademische Elite Etons und hatten ihre ganz eigenen Regeln und Traditionen.

James war vorher noch nie im College gewesen und wusste nicht genau, welchen Eingang er benutzen sollte. Unschlüssig blieb er im Innenhof stehen und warf einen suchenden Blick auf den Zettel. Als er Stimmen hörte, drehte er sich um. Ein gut aussehender, grauhaariger Mann mit dem weißen Kragen eines Priesters kam auf ihn zu. James hatte schon oft in der Kapelle gesessen und genug der leidenschaftlich vorgetragenen Predigten angehört, um zu wissen, dass es sich bei dem Mann um den Schulleiter handelte, Reverend Dr. Alington, von einigen Schülern nur Creeping Jesus genannt. Er schlenderte über das Kopfsteinpflaster und war ganz in ein angeregtes Gespräch mit zwei Begleitern versunken. Als sie näher kamen, stöhnte James laut auf.

Einer der drei war ein Junge – der Amerikaner, mit dem James gleich nach seiner Ankunft aneinandergeraten war. Bei dem anderen Erwachsenen handelte es sich zweifellos um den Vater des Jungen. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war außergewöhnlich. Der Vater schien einfach die größere, vollkommenere Ausgabe des Sohnes zu sein. Er strotzte geradezu vor Vitalität und Energie. Mit seinem goldbraunen Teint und den dichten gelbblonden Haaren schien er förmlich zu glühen. Der einzige definitive Unterschied zu seinem Sohn war sein großer Schnurrbart.

James sah, wie er den Kopf zurückwarf und laut über eine Bemerkung des Schulleiters lachte. Sein Gelächter hallte in den Gemäuern wider. Der Direktor, zweifellos der wichtigste Mann an der Schule, sah ihn bewundernd an wie ein Junge, der seinem Kindheitshelden gegenübersteht.

Alles an dem riesigen Mann drückte aus, dass hier jemand Reiches und Kraftvolles kam, jemand, der es sich zutraute, die Welt zu beherrschen. Ein wahrer römischer Imperator. Sogar seine Kleidung unterstrich seine Bedeutung: Sein Tweedanzug war an den Schultern breit und um die Hüften schmal geschnitten und die Schuhe waren hochglanzpoliert. Zugleich jedoch wirkte der Mann so, als wolle er den Anzug jeden Augenblick sprengen und halb nackt und röhrend wie Tarzan im Urwald durch die Schule springen.

James trat in den Schatten zurück, um nicht gesehen zu werden, aber da hatte der Schulleiter ihn bereits entdeckt und rief ihn zu sich.

»Was haben Sie hier verloren?«, fragte Dr. Alington. James zeigte ihm den Zettel und erklärte, dass er als Botenjunge unterwegs war.

»Und wie lautet der Name, junger Mann?«

»Bond, Sir. James Bond.«

»James Bond?«, dröhnte der bullige Amerikaner. »Ich kannte mal einen Andrew Bond. Ein Verwandter?«

»Ja, Sir. Mein Vater, Sir.«

»Sieh einer an! Wie klein die Welt doch ist. Andrew und ich sind in der gleichen Branche.«

»Waffen?«, fragte James.

»So ist es. Ohne Waffen können Soldaten nicht kämpfen. Nach dem Krieg hatten wir jede Menge zu tun. Viele Länder brauchten neue Waffen, weil die alten in tausend Stücke zerbombt waren.«

Er lachte laut. Dr. Alington nickte. Auf seinen Lippen lag ein leichtes Lächeln.

»Arbeitet Ihr Vater immer noch mit Vickers zusammen?«, fragte der Riese und strich über seinen Schnurrbart.

»Nein, Sir, das tut er nicht«, sagte James.

»Er ist ein guter Mann. Sicher, wir waren Konkurrenten, aber ich mochte ihn. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mister Bond. Ich bin Lord Randolph Hellebore.« Er schüttelte James’ Hand.

»Vielleicht kennen Sie meinen Sohn George ja bereits?«

James blickte nervös zu dem Jungen hin und nickte. »Wir sind uns schon einmal begegnet«, sagte er. George zog drohend die Augenbrauen zusammen.