7,99 €

Mehr erfahren.

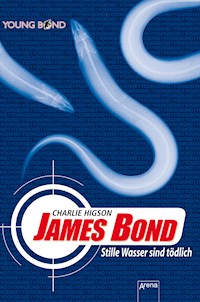

- Herausgeber: Arena

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Der junge James Bond steht dem erwachsenen Idol in nichts nach: Genauso gefährlich, genauso rasant und genauso spektakulär sind die Situationen, die der 13-jährige Bond meistert. Diesmal muss er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in einer hoch gesicherten Festung unter Beweis stellen. Einmal hinter den Mauern, gibt es kein Zurück mehr. Der Tod ist ihm auf den Fersen ... Wer wird schneller sein?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 459

Ähnliche

CHARLIE HIGSON

JAMES BOND

Zurück kommt nur der Tod

Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis

Von Charlie Higson ist im Arena Verlag erschienen:James Bond – Stille Wasser sind tödlich (Band 50820)James Bond – GoldenBoy (Band 50822)James Bond – Reden ist Silber, Schweigen ist tödlich (Band 50823)James Bond – Der Tod kennt kein Morgen (Band 50824)

Die gleichnamigen Hörbücher sind bei Arena audio erschienen.

Charlie Higson lebt in London und ist in England bekannt geworden als erfolgreicher Autor von Thrillern für Erwachsene sowie als Darsteller und Mit-Erfinder der beliebten BBC-Comedy-Show »The Fast Show«. Als er von Ian Fleming Publications darauf angesprochen wurde, eine Buchreihe über James Bond als Jugendlichen zu schreiben, war er gleich begeistert. James Bond, der berühmteste Spion der Welt, war auch für ihn ein Idol. Sorgfältigste Recherchen und eine genaue Abstimmung mit den Romanen von Ian Fleming führten Charlie Higson zu seiner Figur des 13-jährigen James Bond.

Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »BloodFever« bei Puffin/Penguin Books Ltd. London. Copyright © Ian Fleming Publications Ltd, 2006JAMES BOND and Young Bond are the registered trademarks of Danjaq LLC, used under licence by Ian Fleming Publications Limited. All Rights Reserved. Ian Fleming and the Ian Fleming logo are both trademarks owned by The Ian Fleming Estate, used under licence by Ian Fleming Publications Ltd.

1. Auflage als Sonderausgabe 2015 Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2006 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Aus dem Englischen von Petra Koob-Pawis Umschlaggestaltung: Frauke Schneider Umschlagtypografie: KCS GmbH · Verlagsservice & Medien produktion, Stelle/Hamburg ISSN 0518-4002 ISBN 978-3-401-80642-6

www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de

Inhalt

Der Madjar

Die Gefährliche Gesellschaft

Zwei M

Der vierte Juni

Außer Kontrolle

Die Gräber der Riesen

Der Seemann, der das Meer fürchtete

Terror firma

Die Flucht

La Casa Polipo

Einen Picasso kann man nicht essen

Graf Ugo Carnifex

Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter

Giftige schwarze Stacheln

Das Letzte, woran ein Sterbender denkt

Su Compoidori

Gladiatoren

Blutsbrüder

Ein Gesicht am Fenster

Déjà vu

Der Groschen fällt

Eine kleine Quälerei vor dem Essen

Das tödlichste Tier auf der Welt

Gefährlicher als ein Mann

Der Bluttanz

Die tödliche Thompson

Vor Morgengrauen ist es immer am dunkelsten

Wenn die Hölle losbricht

Die Rache des Madjaren

Hinter der Maske

Nur ein Junge

Für Jim

Mein Dank geht an Michael Meredith und Nick Baker in Eton für ihre große Hilfe.

Der Madjar

Amy Goodenough war das glücklichste Mädchen auf der Welt. Sie war hier, auf dem Mittelmeer, auf der wundervollen Jacht ihres Vaters, während sie eigentlich in der Schule hätte sein sollen. Das Wetter war herrlich an diesem Tag. Abgesehen von einer langen schwarzen Rauchfahne, die im Süden stand, strahlte der Himmel in einem tiefen, makellosen Blau. Sie legte den Kopf in den Nacken, um die warme Sonne in ihr Gesicht scheinen zu lassen, holte tief Luft und lächelte. Ja wirklich, sie hätte gar nicht hier sein dürfen. Ein Feuer hatte einige Gebäude an ihrer Schule zerstört, woraufhin man sich gezwungen gesehen hatte, sie früher als sonst für den Sommer zu schließen. Viele der Mädchen waren Hals über Kopf in andere Schulen geschickt worden, damit sie dort das Schuljahr beendeten, nicht so Amy. Sie hatte ihren Vater mühelos überreden können, sie auf seine alljährliche Frühjahrskreuzfahrt in die Ägäis mitzunehmen, wenn auch nur unter der Bedingung, dass ein Privatlehrer sie begleitete. Seit ihre Mutter vor zwei Jahren an Scharlach gestorben war, fühlte sich ihr Vater sehr einsam, und so freute er sich, dass seine Tochter ihm Gesellschaft leistete.

Die Vormittage verbrachte Amy unter Deck mit ihrer Lehrerin, Grace Wainwright, aber für den Rest des Tages konnte sie tun, was ihr gefiel. Grace, eine ernste und etwas nervöse junge Frau aus Leeds, hatte es anfangs sehr genau genommen, doch das leise Glucksen der Wellen am Schiffsrumpf und die milde, aromatische Luft der griechischen Inseln hatten auch sie allmählich in ihren Bann gezogen. Die Unterrichtstunden wurden mit jedem Tag kürzer, die Sorgenfalten in dem Gesicht der jungen Frau glätteten sich, und ihre Augen leuchteten heller.

An diesem Vormittag hatten sie den Unterricht um elf Uhr beendet. Grace hatte geseufzt und das Buch mit französischer Grammatik, mit der sie sich gerade abquälten, beiseite gelegt, dann hatte sie sehnsüchtig durch ein Bullauge auf einen makellos blauen Ausschnitt des Himmels geschaut.

»Genug für heute«, hatte sie erklärt. »Aber erzähl es nicht deinem Vater.«

Amy stieg zum Schanzkleid hinauf und schaute über die Reling ins Wasser. Es war leuchtend türkis und glasklar. Sie konnte die Ankerkette sehen, um die sich ein Schwarm winziger Fische drängte; die schmalen Leiber blitzten im Licht der schräg ins Wasser fallenden Sonnenstrahlen.

Sie streckte ihren langen, schlanken Körper und wollte gerade ins Wasser springen.

»Solltest du um diese Zeit nicht lernen?« Es war die Stimme ihres Vaters, aber Amy tat so, als hörte sie ihn nicht, stellte sich auf die Zehenspitzen, federte in den Knien und sprang elegant von Bord der Jacht. Einen Augenblick lang schwebte sie zwischen Himmel und Erde, das kristallklare blaue Wasser der Ägäis breitete sich wie ein funkelnder Teppich unter ihr aus. Dann tauchte sie ein und das Meer schäumte hoch, um sie zu begrüßen. Es war ein perfekter Sprung gewesen, er hatte fast keine Wellen verursacht; das Nächste, was sie spürte, war, dass sie mit den Fischen in einer Wolke silberner Luftbläschen schwamm. Sie schoss an die Oberfläche und schwamm von der Jacht weg auf die nahe gelegenen Felsen zu, die wie eine Mauer schützend um den kleinen Naturhafen lagen, in dem das Schiff ankerte. Nach einer Weile drehte sie sich um und sah ihren Vater, der an der Reling stand und ihr zuwinkte.

»Amy, ich habe gefragt: Solltest du um diese Zeit nicht lernen?«, rief er erneut.

»Grace hatte Kopfschmerzen, Vater«, schwindelte sie. »Wir machen später weiter, wenn es nicht mehr so heiß ist.«

»Sehr gut . . . aber haltet euch auch daran.«

Ihr Vater versuchte, streng zu sein, aber bei diesem Wetter, in dieser wundervollen Umgebung und bei diesem Faulenzerleben war es für ihn genauso schwierig wie für Grace, Disziplin zu wahren. Außerdem, dachte Amy, während sie wieder hinabtauchte und einen Schwarm von Schnappern aufscheuchte, hatte sie es noch immer geschafft, ihren Vater zu überreden. Mark, ihr älterer Bruder, hatte es da schon schwerer. Wenn es an seiner Schule gebrannt hätte, wäre er ganz bestimmt sofort auf eine andere Schule geschickt worden; es war undenkbar, dass er in diesem Fall nach Griechenland gekommen wäre.

Ihr Vater, Sir Cathal Goodenough, war Seemann mit Leib und Seele. Mit sechzehn war er zur Marine gegangen und hatte unter Jellicoe an der Schlacht vor Jütland teilgenommen, bevor er 1917 selbst zum Admiral befördert wurde. Für seine Verdienste im Ersten Weltkrieg – er hatte Schiffskonvois im Atlantik vor U-Boot-Angriffen geschützt – war er in den Adelsstand erhoben worden. Nachdem seine Frau gestorben war, hatte er den Dienst in der Marine quittiert, aber das Meer ließ ihn dennoch nicht los. Er hasste es, auf dem Trockenen zu leben, und er nutzte jede Gelegenheit, auf einer seiner drei Jachten zu sein: auf der Calypso, die vor den Westindischen Inseln festgemacht hatte, oder auf der Circe, seinem Rennboot in Portsmouth, oder auf dieser hier, die er am meisten liebte, der Sirene, die den Winter über in Nizza festmachte.

Die Sirene war ein Dreimastschoner, der Platz bot für zehn Passagiere und acht Besatzungsmitglieder. Amy betrachtete das Schiff, das majestätisch vor Anker lag. Sein strahlend schwarzer Rumpf spiegelte sich im Wasser. Die Jacht war hier zu Hause, und das galt auch für Amy. Sie konnte schon schwimmen, als sie noch kaum laufen konnte, und manchmal blieb sie mehrere Stunden lang ununterbrochen im Wasser. Eine Bademütze brauchte sie nicht, denn vor Kurzem hatte sie, sehr zum Kummer ihres Vaters, die langen Locken abgeschnitten und sich eine modischere Frisur zugelegt. Manchmal wurde sie daher für einen Jungen gehalten, aber das störte sie nicht. Sie wusste, wer sie war.

Sie erreichte die Felsen, zog sich aus dem Wasser und setzte sich, um sich aufzuwärmen. Es war Ende Mai, also noch so früh im Jahr, dass gelegentlich eine kalte Strömung im Meer zu spüren war.

Amy schüttelte die funkelnden Wassertröpfchen von ihrer sommersprossigen Haut und schaute zum Strand hinüber. Ein dichter dunkelgrüner Zypressenwald erstreckte sich fast bis an den kleinen Sandstrand, wo sie gestern Abend Tische aufgestellt und ihr Abendessen unter dem Sternenhimmel eingenommen hatten. Die Insel, eine der Kykladen, die sich im Meer südlich von Athen erstrecken, war winzig und unbewohnt und auf den meisten Karten nicht einmal verzeichnet.

Sie hatte sich, bevor sie vom Schiff gesprungen war, ein Tauchermesser ums Bein gebunden und ein Netz um die Taille geschlungen. Das Messer gehörte Louis, dem großen Ersten Maat aus Frankreich; er hatte ihr gezeigt, wie man Muscheln von den Felsen bricht. Im Netz wollte sie die Muscheln sammeln. Sie saß auf dem Felsen und fühlte sich wie Robinson, eine Million Meilen entfernt von England und ihrer langweiligen Schule. Sie war das glücklichste Mädchen auf der Welt. So musste es im Paradies sein.

Sie hörte das Schiff, noch bevor sie es sah; es war ein dumpfes, dröhnendes Geräusch, aber sie dachte sich nichts dabei. Jahrhundertelang schon wurde das Mittelmeer so dicht von Schiffen befahren wie an Land eine Autobahn. Sie suchte eifrig nach Muscheln und nahm nur am Rande wahr, dass das Maschinengeräusch immer näher kam. Daher erschrak sie, als sie das herantuckernde Trampschiff bemerkte, dessen kurzer Schornstein schwarzen, stinkenden Qualm ausstieß. Sie beobachtete, wie es längsseits der Sirene anlegte und geräuschvoll die Anker setzte. Amy sah, wie sich einige Besatzungsmitglieder auf dem Deck zu schaffen machten. Die Männer waren sonnenverbrannt, und ihre Kleidung war schmutzig und fleckig.

Neben den schnittigen, klaren Umrissen der Jacht wirkte das Dampfschiff plump und hässlich. Amy las den Namen des Schiffs, der in roter, abblätternder Farbe an der Seite stand: Charon.

Der Wind drehte sich. Er schob die schwarze Rauchwolke vor die Sonne und tauchte den Hafen in Schatten. Einen Moment lang wurde es Amy, die knietief im Wasser stand, kalt und sie fröstelte.

Vom Deck der Sirene aus beobachtete ihr Vater neugierig die Ankunft des Dampfschiffs. Außer dem Namen konnte er keine Flaggen oder sonstige Signale ausmachen, und er fragte sich, weshalb es gerade hier, in diesem verborgenen und einsamen Hafen, angelegt hatte.

Die nahe liegende Antwort war, dass das Schiff in Schwierigkeiten geraten war.

»Hallo, Sirene!«

Goodenough blinzelte über das Wasser und konnte die Gestalt eines untersetzten blonden Mannes mit akkurat geschnittenem Bart erkennen.

»Ahoi«, rief er zurück. »Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Sir?«

»Maschinenschaden, fürchte ich«, lautete die Antwort.

Goodenough versuchte herauszufinden, mit welchem Akzent der Mann sprach, aber der Zungenschlag war so fremdartig, dass er ihn nicht genau einordnen konnte.

»Kann ich irgendwie helfen?«, rief er. Jeder Seemann war ja verpflichtet einem anderen Seemann, der in Not geraten ist, beizustehen. Noch während er das rief, sah er, dass das andere Schiff bereits ein Ruderboot zu Wasser gelassen hatte. Wortlos schwang sich der blondhaarige Mann mit einer ungewöhnlich waghalsigen Bewegung vom Schiff und landete elegant in dem Boot.

Sechs kräftige Seeleute legten sich in die Riemen, und der Kutter kam rasch auf die Sirene zu.

Goodenough runzelte die Stirn. Irgendetwas stimmte nicht. Er betrachtete die sechs Besatzungsmitglieder. Zwei Chinesen waren darunter sowie zwei Männer mit afrikanischem Aussehen; hinzu kamen ein dünner blasser Mann mit einer gebrochenen Nase sowie ein hünenhafter, halb nackter und tätowierter Südseeinsulaner, der eine dicke Zigarre rauchte und einen Strohhut trug, der ursprünglich einer Dame gehört haben musste.

Der blonde Kapitän stand am Heck des Boots und grinste, wobei er seine Zähne entblößte. Seine muskulösen Arme, die beinahe so dick waren wie seine Beine, hatte er vor der Brust verschränkt. Er trug kniehohe Stiefel, und um seine weite Tunika hatte er einen breiten Gürtel geschlungen.

Erleichtert registrierte Goodenough, dass zumindest keiner von ihnen bewaffnet war.

Das Boot kam längsseits, und der Kapitän kletterte so behände die Leiter hoch, als nähme er mehrere Treppenstufen auf einmal. Er sprang an Deck und verbeugte sich leicht. Seine Augen waren geradezu verblüffend. Die Iris war völlig blass, beinahe farblos, und von einem Grau eingefasst, das wie Silber glänzte. »Erlauben Sie bitte, dass ich mich vorstelle«, sagte er. »Ich bin Zoltan, der Madjar.«

»Ein Ungar?«, fragte Goodenough überrascht. »Ein Seemann aus einem Land, das gar keine Küste hat?«

»So ist es, Sir«, sagte Zoltan.

»Die Ungarn sind nicht gerade als Seefahrernation bekannt«, sagte Goodenough. »Es ist ungewöhnlich, einen Ungarn zu treffen, der ein Schiff befehligt.«

»Wir sind auch ein ungewöhnliches Schiff, mit einer Mannschaft, die aus vielen Ländern kommt. Ist Ihnen aufgefallen, dass wir keine Flaggen getoppt haben? Das liegt daran, dass wir ein Schiff der ganzen Welt sind.« Zoltan breitete die Arme aus und drehte sich langsam um die eigene Achse, wie um in alle Himmelsrichtungen zu zeigen. »Ich liebe das Meer«, sagte er. »Es erinnert mich an Az Alföld, die große Ebene in Ungarn. Weiter Himmel und sonst nichts, soweit das Auge reicht.«

Die Mannschaft aus dem Boot war inzwischen vollzählig an Bord und hatte sich um Goodenough versammelt. Er blickte in ihre düsteren, ausdruckslosen Gesichter, und sie reagierten mit äußerstem Desinteresse. Er machte einen Schritt auf den Ungarn zu und streckte ihm die Hand zur Begrüßung entgegen.

»Willkommen an Bord«, sagte er. »Ich bin der Kapitän der Sirene, Sir –«

»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte der Ungar grinsend. »Sie sind Cathal Goodenough.« Er tat sich schwer damit, das ›th‹ auszusprechen, und es klang eher wie »Kessel«.

»Genau genommen, spricht man den Namen ›Cahill‹ aus«, sagte Goodenough automatisch, hielt dann jedoch inne. »Aber woher kennen Sie mich . . .?«

»Mit Verlaub«, unterbrach ihn Zoltan ruhig, aber bestimmt, »ich spreche den Namen aus, wie ich will.«

»Entschuldigen Sie«, erwiderte Goodenough verärgert. »Aber es gibt überhaupt keinen Grund, unhöflich zu sein. Ich habe Ihnen meine Hilfe angeboten und –«

»Tut mir leid«, unterbrach ihn der Ungar erneut und verbeugte sich diesmal leicht spöttisch sogar noch etwas tiefer. »Sie haben recht. Es gibt keinen Grund für irgendwelche Unhöflichkeiten. Meine Leute werden einfach das mitnehmen, was wir wollen, und dann wieder gehen.«

»Verzeihen Sie, aber ich verstehe nicht recht«, sagte Goodenough. »Was wollen Sie mitnehmen?«

Louis, der Erste Maat, und zwei andere Besatzungsmitglieder, alle in blendend weißen Uniformen, kamen vorsichtig an Deck.

»Dieses Gespräch langweilt mich allmählich«, erklärte Zoltan. »Es ist so öde wie eine Einladung zum Tee in England. Ich war einmal in England. Das Essen war trostlos, das Wetter war trostlos, und die Leute waren langweilig.« Er klatschte in die Hände. »Und nun, da meine Leute alle bereit sind, kann ich mit dieser Plauderei aufhören und an die Arbeit gehen, Sir Goodenough.«

»Man sagt nur Goodenough«, berichtigte ihn der Engländer gereizt. »Man sagt zwar Sir Cathal, niemals aber Sir Goodenough.«

»Ich sage, was ich will«, schnauzte Zoltan. »So und nun gehen Sie mir bitte nicht länger auf die Nerven. Ich versuche ruhig und höflich zu bleiben wie ihr Engländer, denn wenn ich ärgerlich werde, tue ich manchmal Dinge, die ich später bereue. Also bitte, ich habe zu tun . . .«

Indem er das sagte, klatschte er erneut in die Hände, und sofort kamen hinter dem Deckhaus mehrere Leute hervor.

Entsetzt erkannte Goodenough, dass, während er und seine Leute abgelenkt worden waren, ein anderes Ruderboot vom Dampfschiff aus übergesetzt hatte und weitere Seeleute an Bord gekommen waren. Diese aber waren bewaffnet – mit Messern, Entermessern und Gewehren, die sie schnell an ihre Kumpanen weitergaben.

Dem hünenhaften Südseeinsulaner gaben sie eine Walfangharpune, die er spielerisch in seiner tätowierten Pranke wiegte. Mit der anderen Hand nahm er die Zigarre aus dem Mund und spuckte die Tabakreste aufs Deck.

»Was soll das bedeuten?«, fragte Goodenough außer sich – dabei wusste er nur allzu gut, was das bedeutete.

Es waren Seeräuber, und es gab nichts, was er hätte tun können.

Für Notfälle hielt er zwei Gewehre und eine Vorkriegspistole in seiner Kajüte unter Verschluss, aber bis zum heutigen Tag hatte er sie noch nie aus dem Waffenschrank geholt.

Und jetzt war es zu spät.

Louis, der Erste Maat, machte eine Bewegung, doch Goodenough warf ihm einen warnenden Blick zu, sodass er innehielt. Für einen Kapitän war es entsetzlich, wenn man ihm das Kommando auf diese Weise nahm, aber jeder Versuch, sich zu wehren, wäre der schiere Wahnsinn gewesen.

Es war am besten, das Ganze so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.

»Dies hier ist ein Privatboot«, erklärte Goodenough so ruhig wie möglich. »Wie haben keine Ladung. Wir haben keinen Berg von Schätzen. Es gibt nur einen kleinen Safe, in dem sich etwas Geld befindet, nicht viel . . .«

Der vierschrötige Anführer achtete nicht auf Goodenough und brüllte einige Anweisungen in Ungarisch. Ein paar seiner Männer stürmten unter Deck.

»Sie haben zwei Möglichkeiten«, sagte Zoltan und trat näher. »Entweder sagen Sie mir die Zahlenkombination Ihres Safes oder ich lasse ihn mit Äxten aus Ihrem wunderschönen Boot herausschlagen.«

Wieder machte Louis einen Schritt nach vorne, aber mit einer blitzschnellen, äußerst geschickten Bewegung zog Zoltan eine Pistole aus seiner Jacke und zielte auf ihn.

Goodenough erkannte die Waffe: Es war eine italienische 9-mm-Beretta, wie man sie auch bei der Marine hatte. Diese Leute waren keine heruntergekommenen, chaotischen Opportunisten, diese Leute waren knallharte Profis.

Rasch teilte er dem Anführer die Safe-Kombination mit, woraufhin Zoltan seinen Leuten einen weiteren Befehl erteilte.

In diesem Moment erschollen Schreie von unten und gleich darauf wurde Grace Wainwright an Deck geschleift. Ihr folgte der blasshäutige Seemann mit dem Inhalt des Safes. Zoltan betrachtete zuerst Grace, danach die Beute, dann kratzte er sich am Kopf.

Mit einem tiefen, kehligen Grunzen warf der tätowierte Riese etwas quer über das Deck. Zoltan fing es auf, und seine Miene wurde heiterer.

Es war eine kleine Bronzestatue.

»Danke, Baumstark«, sagte er.

Baumstark lächelte und paffte eine Wolke Zigarrenrauch in die Luft.

Zoltan nahm die Statue mit beiden Händen und küsste sie.

»Lassen Sie das!«, schrie Goodenough, der seinen Zorn jetzt nicht mehr bändigen konnte. »Das ist für Sie völlig nutzlos. Dieses Kunstwerk ist in Fachkreisen bestens bekannt. Sie können es nirgendwo verkaufen . . . Und falls Sie es einschmelzen wollen, wäre das eine entsetzliche Tragödie.«

Zoltan grinste, drehte sich langsam zu Goodenough um und fixierte ihn mit stählernem Blick.

»Ich bin kein Einfaltspinsel«, sagte er. »Und auch kein dummer Gulaschfresser. Ich weiß genau, was ich will. Ich will diese Bronzestatue, Sir Kessel.«

»Cahill, Mann! Es heißt Cahill!«

»Halt die Klappe, verfluchter Engländer.«

»Sie haben keine Ahnung, wie wertvoll diese Statue wirklich ist«, protestierte Goodenough.

»Ich weiß, dass sie von Donato di Betto Bardi ist«, sagte Zoltan.

»Besser bekannt als Donatello. Florenz, fünfzehntes Jahrhundert. Die Statue war ursprünglich ein Modell für einen Brunnen, der jedoch niemals gebaut wurde.« Er drehte die Statue in den Händen. »Es ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Eine Sirene. Eben jene Sirene, nach der auch dieses Schiff benannt ist. Die Sirenen waren Ungeheuer, halb Frau, halb Vogel. Mit ihrem wunderschönen Gesang lockten sie die Schiffe auf die Felsen und verschlangen die Besatzung.« Er schaute Goodenough an. »Frauen, Sir Goodenough. Man muss sich vor ihnen stets in Acht nehmen. Sie sind gefährlich.«

»Die Statuette gehörte meiner Frau«, sagte Goodenough ruhig.

»Die Statuette hat Napoleon dem Herzog von Florenz gestohlen«, sagte Zoltan. »Und ein Vorfahre Ihrer Frau hat sie nach Waterloo Napoleon gestohlen. Jetzt bin ich mit dem Stehlen an der Reihe.«

Goodenough griff hastig nach der Bronzefigur; der Ungar schlug mit der Hand nach ihm, so beiläufig, als wollte er eine Fliege verscheuchen, aber es reichte, dass Goodenough aufs Deck stürzte. Einen Moment lang lag er benommen da.

Louis stieß einen Fluch aus und sprang auf Zoltan zu, doch plötzlich blieb er stehen, schnappte nach Luft und fiel hintenüber. Baumstark hatte seine Harpune mit solcher Wucht nach ihm geschleudert, dass sie hinten wieder aus dem Rücken des Franzosen austrat. Einige Augenblicke lang zuckte sein Körper noch, dann bewegte er sich nicht mehr.

»Ich wollte heute kein Blutvergießen«, sagte Zoltan. »Aber Sie haben mich dazu gezwungen.«

Goodenough richtete sich taumelnd auf und starrte ihn an. »Sie sind ein barbarisches Schwein, Sir. Ein gemeiner Pirat.«

Zoltan gab die Bronzefigur an den tätowierten Riesen weiter und packte Goodenough am Kragen.

»Passen Sie auf, dass ich nicht wütend werde«, zischte er.

Goodenough schaute ihm in die Augen; die blasse Iris schien mit einem Mal viel dunkler geworden zu sein.

»Nehmen Sie, was Sie wollen«, flehte er den Ungarn an, »aber, bitte, lassen Sie mir den Donatello. Er bedeutet mir sehr viel.«

Zoltan stieß Goodenough beiseite und nahm die Statue wieder von Baumstark entgegen.

»Nein«, sagte er nur.

Goodenough verlor die Fassung und packte ihn. »Sie werden sie nicht mitnehmen! Es ist mir egal, was Sie tun; meinetwegen reißen Sie mir die Statue aus den Händen, wenn ich tot bin, aber bis dahin werde ich darum kämpfen.«

Er bekam die kleine Figur zu fassen und warf sich mit aller Kraft gegen Zoltan, der rückwärts gegen ein Schott fiel. Sie kämpften eine halbe Minute lang, bis plötzlich ein dumpfer Knall zu hören war und es nach versengtem Fleisch und Stoff roch. Goodenough taumelte nach hinten und presste eine Hand auf den Bauch.

»Sie haben auf mich geschossen«, keuchte er und sank auf die Knie.

»Das haben Sie sehr treffend bemerkt, Sir Goodenough. Ich habe Sie davor gewarnt, mich wütend zu machen.«

»Dafür sehe ich Sie in der Hölle verrecken.«

»Das möchte ich sehr bezweifeln. Sie werden in ein paar Minuten tot sein. Einen schönen Tag noch.«

Während er das sagte, kletterte Zoltan, der Madjar, von Bord in das wartende Boot. Blitzschnell waren seine Ruderer zur Stelle, und sie kehrten rasch zurück zu ihrem Dampfschiff. Sobald sie es erreicht hatten, ging Zoltan an Deck, betrachtete die Statuette und sog die Luft tief durch die Nase ein. Trotz einiger kleinerer Schwierigkeiten war es für ihn ein erfolgreicher Morgen gewesen. Er strich mit dem Finger über den wohlgeformten Körper der Sirene und lächelte. In gewisser Weise war es sogar zu einfach gewesen.

Als er sich umwandte, um unter Deck zu gehen, spürte er plötzlich einen schneidenden Schmerz in seiner linken Schulter. Er ließ die Bronze zu Boden fallen, wirbelte herum und sah sich einem Mädchen von ungefähr vierzehn Jahren gegenüber. Es hatte kurze Haare und trug einen Badeanzug. Wasser tropfte von ihrem schmalen Körper. In ihrem jungen Gesicht lag eine Mischung aus Zorn und Angst.

Zoltan blickte an seiner Tunika hinunter. Sie war mit dunklen Flecken übersät, die von seinem eigenen Blut stammten. Er presste seine rechte Hand auf die Stelle seiner Schulter, an der ein kalter, dumpfer Schmerz pochte. Ein Messer hatte sich bis zum Gelenk hineingebohrt. Ihm war halb zum Lachen, halb zum Weinen zumute. Dieses Mädchen hatte zweifellos Courage. Hätte er sich nicht im letzten Moment umgedreht, würde das Messer jetzt ganz dicht neben seiner Wirbelsäule stecken.

Sein linker Arm hing kraftlos herab; der Schmerz und der Blutverlust hatten ihn geschwächt.

»Dir wird es noch leidtun, dass du mich nicht getötet hast«, sagte er ruhig.

»Eines Tages werde ich das nachholen«, erwiderte das Mädchen scharf.

Die Mannschaft war inzwischen herbeigestürmt, alle schrien und brüllten in Panik durcheinander. Drei Männer hielten das Mädchen fest.

»Macht Platz, und bringt mir Wein«, knurrte Zoltan. »Stierblut!«

Einer gab ihm eine Flasche; er nahm einen tiefen Schluck, und der dunkelrote Wein tropfte von seinem Kinn herab. Dann gab Zoltan sich einen Ruck und zog sich mit einem wilden Schrei das Messer aus der Schulter.

»Versenkt das Schiff«, befahl er und schleuderte das Messer ins Meer. »Nehmt die Frau und das Mädchen mit . . . und tötet alle Männer.«

Das Messer trudelte in die Tiefe und versank in der stillen See, die alles Blut von ihm wegwusch. Es sank auf den Meeresgrund und blieb dort im Sand stecken wie ein Kreuz auf einem unterseeischen Grab.

Die Gefährliche Gesellschaft

Nichts hasste James Bond so sehr wie das Gefühl, eingesperrt zu sein. Egal, wo er war, er musste immer die Gewissheit haben, dass es einen Weg hinaus gab. Am besten mehr als nur einen Weg.

Er lag in seinem winzigen Zimmer in Eton, direkt unter dem Dachgebälk, und stellte sich vor, wie alle in dem Gebäude schliefen. Im Geiste durchwanderte er den düsteren Irrgarten aus Korridoren und Treppen, aus denen Haus Codrose bestand. Es gab mehrere Türen, die nach unten führten, aber nur eine davon durften die Jungen benutzen, und diese war nachts verschlossen. Aber das machte ihm keine Sorgen. Er hatte seine eigene Methode, wenn er das Haus betreten oder verlassen wollte, er hatte seinen eigenen Geheimweg, von dem niemand etwas wusste.

Frei zu sein, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu meistern, das war für James das Allerwichtigste. In Eton mit seinen unzähligen Regeln und jahrhundertealten Gebräuchen eckte er überall an, aber selbst Eton konnte ihn nicht einsperren.

Regungslos lag er auf seinem schmalen, unbequemen Bett und achtete auf das leiseste Geräusch. Nichts. Alles war mucksmäuschenstill. Er kroch unter seiner Bettdecke hervor und huschte hinüber zu seinem Polsterschemel. Aus dem unordentlichen Haufen, der darauflag, zog er eine schwarze Hose, ein dunkelblaues Rugby-Hemd und ein Paar Turnschuhe heraus; dabei lauschte er angestrengt. Die Kleider zog er über den verhassten Pyjama. Wie sehr wünschte er sich, diesen niemals mehr tragen zu müssen – besonders in einer heißen, stickigen Nacht wie dieser, wenn die Luft bleischwer im Zimmer stand und kein Lüftchen durch das geöffnete Fenster drang. Aber der Leiter des Hauses, Cecil Codrose, bestand darauf, dass alle Jungen in seiner Obhut zum Schlafen Pyjamas anzogen, die bis zum Hals zugeknöpft sein mussten.

Seit im Jahre 1903 ein Feuer eines der Häuser bis auf die Grundmauern zerstört hatte und zwei Schüler dabei umgekommen waren, hatte die Schule »Nachtwächter« eingeführt, ältere Damen und Herren aus der Stadt, die nachts über die Korridore schlurften und nach Brandgeruch schnüffelten. Wegen der Nachtwächterin in seinem Hause, einer zierlichen alten Dame namens Florence, machte sich James keine Gedanken. Ihr konnte man leicht aus dem Weg gehen. Bei Codrose selbst war das schon schwieriger. Er liebte es geradezu, zu jeder Tages- und Nachtzeit durch das Haus zu schleichen und Jungen aufzulauern, die sich nicht an die Regeln hielten, und so war James auf die Idee verfallen, Zucker auf die blanken Dielenbretter zu streuen, der knirschte, wenn man drauftrat, und jeden verriet, der ihm auflauern wollte.

Aber nichts knirschte. Nicht die geringste Bewegung im ganzen Haus. Im Moment jedenfalls war er sicher.

Sobald er sich angezogen hatte, entfernte er ein Stück der Fußbodenleiste und zog einen losen Stein aus der Wand. Dahinter befand sich das Versteck, in dem er seine Wertsachen aufbewahrte. Er nahm sein Taschenmesser und eine Taschenlampe heraus und steckte beides in die Hosentasche. Dann verschloss er das Versteck wieder und öffnete vorsichtig die Zimmertür. Er rieb Türangeln und Klinke immer mit einer Speckschwarte ein, sodass sie sich geräuschlos öffnen ließ. Plötzlich war ein Knarren zu hören. James hielt inne. Aber es war nur das zweihundert Jahre alte Gebäude, das ächzte. Er schaute links und rechts den Korridor entlang, der von einem dämmrigen elektrischen Licht an jedem Ende beleuchtet wurde. Auch das war eine der Ideen von Codrose. Der Gang war leer, abgesehen von einem großen braunen Nachtfalter, dessen riesiger Schatten über die mattgrünen Wände huschte.

James’ Zimmer lag im obersten Stockwerk. Rechts davon befand sich eine schmale Treppe entlang der Wand, die den Bereich der Schüler von Codroses eigener Wohnung trennte. Am anderen Ende des Gangs war ein Abstellraum, dessen Tür mit einem massiven, rostigen Schloss fest verschlossen war. In der Mitte des Gangs lag der Waschraum, und rechts und links davon reihten sich völlig gleich aussehende Türen. Hinter jeder dieser Türen schlief ein Junge. Aber während die anderen Jungen von Flucht nur träumten, floh James tatsächlich.

Er stieg über die Zuckerspur hinweg und gelangte so geräuschlos bis zum Waschraum. Auch hier hatte er die Türangeln eingefettet. Er schlich hinein und zog die Tür hinter sich zu.

Das Licht einzuschalten, wagte er nicht. Zwar hätte er seinen Weg auch mit geschlossenen Augen gefunden, aber es fiel genügend Mondlicht durch die Fenster, sodass er die Reihe von Zinkwannen erkennen konnte. Es waren vier große Badewannen, und am entgegengesetzten Ende befanden sich die Toiletten. Auf Zehenspitzen huschte er über den gefliesten Fußboden bis zur letzten Toilettenkabine und ging hinein.

James angelte sein Taschenmesser aus der Hosentasche, klappte es auf, kauerte sich auf den Boden und hob eine Fliese an, sodass die Bodenbretter darunter zum Vorschein kamen. Im Nu hatte er drei weitere Fliesen abgedeckt und konnte ein säuberlich ausgeschnittenes Bretterquadrat hochheben.

Zwei Nächte hatte er gebraucht, um die Fliesen zu lockern, er hatte dafür geschuftet mit Werkzeugen, die er aus der Werkstatt mitgehen ließ. Und es hatte ihn eine weitere Woche gekostet, die Bretter, die darunter lagen, mit seinem Taschenmesser durchzuschneiden, denn eine Säge hätte zu viel Lärm gemacht. Zweimal wäre er fast erwischt worden. Beim ersten Mal hatte er draußen Schritte gehört, aber es war niemand hereingekommen. Beim zweiten Mal jedoch wurde die Tür geöffnet. James hatte gerade noch genügend Zeit, um die Fliesen wieder an ihren Platz zu legen, wie ein Affe die Toilettenwand hochzuklettern und sich auf den Wasserkasten zu quetschen, bevor die Lichter angingen und das vertraute Geräusch von Codroses trockenem Husten durch die Nacht schallte.

James hatte gehört, wie er durch den Raum geschlurft war und dann in die Kabine geschaut hatte. Einen kurzen Augenblick lang sah er Codroses struppiges graues Haar und seine blasse Haut, ehe der Hausvater erneut hustete und wieder hinausging.

Seither war James nicht wieder gestört worden, und nun konnte er das Gebäude, wann immer es nötig war, durch diesen Geheimgang verlassen.

Unter dem Fußboden war ein Hohlraum, gerade groß genug, dass sein schlanker Körper hineinpasste. James entfernte die Bretter, stieg dann selbst hinunter und legte die Bretter über sich wieder an ihren Platz.

Jetzt konnte er es wagen, die Taschenlampe zu benutzen. Er knipste sie an, und sie erleuchtete einen sehr schmalen Gang, der sich über die ganze Länge des Gebäudes durch das Gebälk zog. Der Gang war schmutzig und staubig, und überall hingen schwarze Spinnweben. Mühsam kroch James auf dem Bauch vorwärts und versuchte, dabei nicht zu viel Lärm zu machen. Über ihm und unter ihm schliefen Jungen, aber selbst wenn sie jemals etwas hören sollten, würden sie niemandem etwas verraten.

James krabbelte weiter, bis er direkt unterhalb des abgeschlossenen Lagerraums am Ende des Gangs angekommen war. Er dachte an die Nacht, in der er zum ersten Mal so weit gekommen war, und an die Erleichterung, als er feststellte, dass einige der Dielen locker und kaputt waren. Es hatte ihn nur wenige Minuten gekostet, bis er zwei davon aufgestemmt hatte. Jetzt schob er sie einfach beiseite und zwängte sich nach oben in den Raum.

Er legte die Dielen wieder an ihren Platz, stand auf, klopfte sich den Staub von seinen dunklen Kleidern und nieste. Alles war unverändert seit seinem letzten Besuch hier. In dem Raum stapelte sich altes Gerümpel, kaputte Schultische und Stühle, vergammelte Feldbetten, uralte Sportgeräte und Kisten mit vergilbten Büchern und Papieren. Im Dach war ein winziges Fenster, das so von Staub, Schmutz und Vogeldreck verklebt war, dass kaum noch ein Lichtschein hindurchfiel. James kletterte auf einen Stapel Kisten und schob das Fenster auf, hielt sich am Rahmen fest und zog sich hoch. Augenblicklich befand er sich auf dem Dach an der frischen Luft, und ganz Eton lag zu seinen Füßen.

Es war eine wunderschöne klare Sommernacht, und es war beinahe Vollmond. Über die Dächer hinweg konnte James bis zur Themse sehen und bis zu Windsor Castle auf der anderen Seite des Flusses. Es war kurz vor Mitternacht, aber immer noch herrschte Leben auf der Straße, dann und wann fuhr ein Auto, Licht brannte in den Fenstern, ein Lastkahn fuhr flussaufwärts in Richtung Maidenhead.

James hatte alles sorgfältig geplant. Ihm war aufgefallen, dass die Tür zum Abstellraum offenbar niemals geöffnet wurde. Um das zu überprüfen, hatte er ein Haar über dem Schlüsselloch angebracht und es mit zwei winzigen Tropfen Schmiere fixiert. Eine Woche, zwei Wochen vergingen, und immer noch war das Haar an seiner Stelle. Dann hatte er sich draußen umgeschaut und das Fenster bemerkt und damit einen möglichen Weg auf das Dach. Also musste er nur noch herausfinden, wie man in den Raum selbst gelangen konnte. Aber auch dieses Problem löste sich, als er den Zwischenraum unter den Dielen entdeckte. Zu dieser Zeit war nämlich ein Rohr im Waschraum undicht geworden und musste repariert werden.

James schaute sich ein letztes Mal um, ob die Luft rein war, dann stieg er über die Dachziegel auf die Spitze des Dachs. Er hielt sich an den Schornsteinen fest, kletterte den Giebel entlang und rutschte auf der anderen Seite hinunter bis zu einem flachen Dachabschnitt. Hier wölbte sich eine lange, ovale Glaskuppel. James machte sich so klein er konnte, damit sich seine Silhouette nicht vor dem Nachthimmel abhob, und schlich weiter bis zu der Stelle, von der aus er in Codroses Arbeitszimmer sehen konnte. Fast immer saß der Hausvater nachts hier oben, schrieb mit seiner kleinen, krakeligen Schrift in seine Bücher und trank heimlich Gin.

James drückte sich eng an die Dachziegel, schlängelte sich weiter und schaute dabei durch das trübe Glas. Natürlich war Codrose da. Er war dünn, hatte einen kurz gestutzten Vollbart und die kalten, toten Augen eines Fischs. Viele der Hausleiter in Eton waren bei den Schülern beliebt, nicht so Codrose. Er war knauserig, verstand keinen Spaß und tischte das übelste Essen in der ganzen Schule auf.

James beobachtete ihn eine Weile, wie er mit einer Feder vor sich hin kritzelte, und er fragte sich, was Codrose wohl zu schreiben hatte. Hier oben zu sein, zu sehen, aber nicht gesehen zu werden, gab James ein Gefühl von Macht. Dennoch schlich er bald weiter. Es gab Wichtigeres zu tun.

Als er das andere Ende des Dachs erreicht hatte, kletterte er über den First und rutschte weiter, bis er zu einer breiten steinernen Abflussrinne kam. Wie ein Seiltänzer lief er auf dieser Rinne weiter, streckte die Arme zur Seite, um das Gleichgewicht zu halten, und gelangte zur Hausecke. Jetzt kam der schwierigste Teil, denn er musste über einen schmalen, gepflasterten Durchgang auf das gegenüberliegende Haus springen. James blickte nach unten, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war, ehe er einige Schritte auf der Rinne zurückging, um Anlauf zu nehmen.

James holte tief Luft, rannte bis zur Dachkante und sprang. Er landete sicher und nutzte den Schwung, um über ein schmales Flachdach zu eilen. Dann sprang er erneut über eine kleinere Lücke. Das war der Teil des Wegs, den James am meisten mochte: Hier konnte er ohne Schwierigkeiten über die Dächer laufen, springen, klettern, bis er schließlich zu einer langen, mit Blei verkleideten Regenrinne gelangte, die auf das Dach des Hauses führte, zu dem er wollte. Er kletterte pfeilschnell hinauf und turnte zwischen den Schornsteinen herum, bis ihn die Stimme eines Jungen stoppte, der in die Dunkelheit zischte: »Wer da?«

»James Bond.«

»Dann komm.«

Das Dach ähnelte dem von Haus Codrose, auch hier gab es flache Abschnitte zwischen den Kaminen, allerdings war es kleiner und in nichts mit der beeindruckenden Glaskuppel von Codrose vergleichbar. Abgesehen von einer kleinen Wartungsklappe in der Mitte hatte es keinerlei Besonderheiten. Aber es war ein perfektes Versteck für eine Gruppe von Jungen, die sich selbst die Gefährliche Gesellschaft nannte.

In Eton gab es viele Gesellschaften – die Musikalische Gesellschaft, die Filmgesellschaft, die Naturwissenschaftliche Gesellschaft und die Archäologische Gesellschaft. Aber die Gefährliche Gesellschaft war etwas anderes. Es war ein Geheimbund von Jungen, die alle die Gefahr liebten. Sollte die Gefährliche Gesellschaft je entdeckt werden, säßen die Mitglieder ziemlich in der Patsche.

James, der sein erstes Jahr in Eton verbrachte, war das jüngste Mitglied; ein Freund namens Andrew Carlton, der zwei Jahre älter war, hatte ihn eingeführt. Sie hatten einander im vergangenen Halbjahr kennengelernt. Andrew hatte bemerkt, dass James genau so war wie er selbst – ein Junge, den die Schulroutine langweilte und der etwas Aufregung im Leben liebte.

In den Klub aufgenommen zu werden, war einfach. Man musste nachts einfach auf dieses Dachversteck klettern, ohne gesehen zu werden. James hatte eine ganze Weile gebraucht, um herauszufinden, wie er das bewerkstelligen konnte, aber er hatte nicht aufgegeben, und nun nahm er schon zum fünften Mal an der Versammlung teil.

Er sah Andrew und zählte rasch, wie viele Mitglieder bereits da waren.

»Fünf«, sagte er. »Wer fehlt noch?«

»Gordon Latimer«, antwortete Andrew. »Er kommt immer zu spät. So wie ich ihn kenne, schläft er tief und fest.«

»Und was ist mit Mark Goodenough?«, fragte James. »Er ist für gewöhnlich als Erster hier.«

»M-Mark wird heute Nacht wohl nicht kommen«, erklärte Perry Mandeville, der Gründer und Anführer der Gesellschaft. »Er hat schlechte Nachrichten von zu Hause erhalten. Nicht weil irgendjemand eine Erkältung bekommen hätte oder so, nein, wirklich ganz schlechte Nachrichten, und ich fürchte, er wird für den Rest des Schuljahrs nicht mehr kommen.«

Perry war ein tollkühner Bursche, der die anderen stets zu noch abenteuerlicheren Eskapaden anspornte. Er konnte niemals still sitzen und redete so wahnwitzig schnell, dass sein Gehirn kaum mit seinem Mundwerk Schritt halten konnte und er deshalb stotterte.

»Was ist passiert?«, fragte James, der sich hingesetzt hatte und mit dem Rücken an der Wand lehnte.

»Seine Familie ist auf dem Meer verschollen«, sagte Perry und gab seiner Stimme einen dramatischen Tonfall. »Im M-Mittelmeer . . .«

»Trag nicht so dick auf«, warf Andrew ein. »Niemand weiß genau, was wirklich passiert ist.« Er setzte sich neben James und bot ihm ein Stück Schokolade an. »Sie waren auf einem Segeltörn, und ihr Schiff wird vermisst.«

»Es klingt viel besser, wenn man sagt ›auf dem Meer verschollen‹«, sagte Perry ungeduldig. »Es klingt wie in einem Abenteuerroman, vielleicht sind sie g-gestrandet, auf einer verlassenen Insel oder so, oder sie wurden von Haien gefressen, es gibt Haie im M-Mittelmeer, wenn auch nur kleine.«

»Ja«, sagte Andrew. »Das klingt beinahe so, als würdest du hoffen, dass sie von Haien gefressen wurden.«

»Das ist nicht fair«, protestierte Perry. »M-Mark ist mein Freund.«

»Genau«, sagte Andrew. »Und das hier ist das wirkliche Leben und kein Abenteuerroman. Wir waren auch alle nett zu dir, als bei euch eingebrochen wurde.«

»Eingebrochen?«, hakte James nach.

»Passierte im vergangenen Halbjahr«, erklärte Perry. »Bevor du zu uns in die Gefährliche Gesellschaft gekommen bist. Einbrecher sind in unser Haus in London eingestiegen und haben einen ganzen Berg Gemälde geklaut. Zum Glück waren m-meine Leute gerade nicht zu Hause, aber einer der Diener wurde übel zusammengeschlagen; meiner Mutter und meinem Vater steckt der Schrecken noch gehörig in den Gliedern.«

»Genau«, erwiderte Andrew. »Und nun stell dir vor, sie wären in diesem Augenblick zu Hause gewesen und verletzt worden. Das würdest du nicht mehr witzig finden, oder?«

»Tut mir leid«, sagte Perry. »Aber ihr m-müsst zugeben, dass das alles sehr aufregend klingt.«

Andrew seufzte und blickte zum Himmel. Andererseits war Aufregung aller Art ja der Zweck dieser Gesellschaft. Sie trafen sich einmal wöchentlich, wobei die jeweiligen Nächte per Los bestimmt wurden, sodass für einen Außenstehenden keine Regel erkennbar war. Wirklich viel unternahmen sie allerdings nicht; das Entscheidende war, überhaupt zu kommen. Wenn alle versammelt waren, saßen sie einfach nur da, redeten, rauchten Zigaretten und sprachen über ihre Pläne. Aber obwohl die Mitglieder der Gefährlichen Gesellschaft alle sehr gelassen wirkten, wussten sie, dass es ernsthafte Folgen haben würde, wenn man sie erwischte. Das machte ihre Treffen so aufregend. Auch wenn es schon spät und James eigentlich müde war, fühlte er sich stets hellwach und genoss es, nachts hier draußen zu sein.

Seit er nach Eton gekommen war, hatten sich die Ereignisse für James überschlagen. Zu Ostern war er in die größenwahnsinnigen Umtriebe von Lord Randolph Hellebore, dem Vater eines Mitschülers, hineingeraten. Fast hätte man ihn umgebracht, und er hatte Sachen mit ansehen müssen, die er niemals wieder sehen wollte. Nachdem er sich von all dem erholt hatte, beschlich ihn jedoch hin und wieder das Gefühl, dass das Leben manchmal sehr fad war.

Er hatte sich vorgenommen, ein ganz normaler Schuljunge zu sein, aber das, was er mit Hellebore erlebt hatte, unterschied ihn für immer von seinen Mitschülern, und wie sehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, das alles zu vergessen.

Abgesehen davon, dass er vom Dach fallen konnte, war der Ausflug in dieser Nacht nicht wirklich gefährlich, und es war allemal besser, als im Bett zu liegen und nicht einschlafen zu können. Natürlich würde der Unterricht morgen darunter leiden, aber das spielte keine Rolle: Es gab mehr im Leben als lateinische Grammatik. Wenn sich James die restliche Woche etwas stärker ins Zeuge legte, würde er das sicher wieder aufholen. Mr Merriot, sein Lateinlehrer und Betreuer, tadelte ihn oft, weil er sich nicht mehr anstrengte, aber James war von Natur aus clever, und er konnte mit den anderen Jungen mithalten, daher hatte er keinen Grund, sich allzu viele Sorgen zu machen.

»Hört mal zu«, sagte Perry. »Ich schlage vor, wir machen eine Spritztour; es ist doch verrückt, ein Auto zu haben und es stehen zu lassen, bis es verrottet ist. Was würdet ihr dazu sagen, wenn Andrew und ich eines Nachts damit nach London fahren? Das wäre etwas, was man erzählen könnte.«

»Klingt gefährlich«, sagte James.

»Aber darum geht es doch in unserer Gesellschaft«, sagte Perry.

»Ein bisschen Risiko m-macht mir gar nichts aus.«

»Ich habe nicht an dich gedacht«, sagte James. »Was du machst, ist mir ganz egal, Perry. Ich dachte eher an das Auto.«

Das Auto war einer der Gründe, weshalb James, obwohl der Jüngste, in der Gefährlichen Gesellschaft so beliebt war. Es hatte seinem Onkel gehört, der ihm auch das Fahren beigebracht hatte. Nach seinem Tod hatte er es James vermacht. James hatte seine Tante, die auch sein Vormund war, überredet, ihm zu erlauben, das Auto nach Eton mitzunehmen, indem er ihr weismachte, dass es in der Schule bliebe und die anderen Schüler etwas über Mechanik lernen könnten, natürlich nur unter der strengen Aufsicht eines Lehrers.

Tatsächlich aber war es in einer Garage in einer Nebenstraße von Windsor versteckt. Die Garage gehörte Perry, und der dachte ständig darüber nach, was man mit dem Auto – einem 1,5 Liter Bamford-&-Martin-Sportwagen – anstellen könnte. Aber man musste äußerst vorsichtig sein. Auto fahren verstieß nicht nur gegen die Schulordnung, es verstieß auch gegen die Gesetze.

Sie waren gerade mitten im Streit über Perrys Vorschlag, als sie plötzlich eilige Schritte hörten und Gordon Latimer sich über den Dachfirst schwang und sich zu ihnen hinunterrollen ließ.

»Gelungener Auftritt«, sagte Andrew lachend.

»Psst!«, zischte Gordon und kniete sich hin. Er war völlig außer Atem; seine Kleidung war zerrissen und unordentlich. »Sie sind hinter uns her.«

»Wer ist hinter uns her?«, fragte James und schaute sich um.

»Ich weiß es nicht genau«, erwiderte Gordon mit hoher, gepresster Stimme. »Sie haben mich gesehen. Sie haben mir aufgelauert.«

»Wer? Die Polizei?«, fragte Andrew.

»Lehrer, glaube ich«, sagte Gordon. »Ich bin über das ganze Gelände gerannt, um sie abzuschütteln. Ein Suchtrupp hat sich in diese Richtung aufgemacht. Wir müssen hier verschwinden.«

Kaum hatte Gordon das gesagt, hörten sie laute Rufe von der Straße.

»Teilt euch auf«, rief Andrew und war auch schon verschwunden.

Im Nu waren alle Jungen auf den Beinen und rannten in verschiedene Richtungen davon.

James zögerte keinen Augenblick. Er sprang auf die Füße, schwang sich über den Dachfirst. Sein Herz hämmerte wie wild gegen seinen Brustkorb.

Er hatte sich ja Gefahr gewünscht – nun hatte er sie.

Zwei M

James versuchte, nicht daran zu denken, was passieren würde, wenn man ihn erwischte. Ganz sicher würde man ihn schlagen, aber was noch schlimmer war, man würde ihn wahrscheinlich von der Schule weisen. Er sorgte sich nicht so sehr um sich selbst, viel unangenehmer war ihm der Gedanke, seine Tante Charmian zu enttäuschen.

James’ Eltern waren beim Bergsteigen verunglückt, als er elf Jahre alt war, und seit dieser Zeit war er von Charmian großgezogen worden. Er wollte ihr keinen Kummer machen.

Aber ihm war klar, dass er früher hätte darüber nachdenken sollen, bevor er in diesen Schlamassel geraten war.

Er wollte die übliche Route zurück nehmen, aber auf halbem Weg bemerkte er, dass das unmöglich war. Die Verfolger hatten eine Leiter an die Wand eines der Gebäude gelehnt und ein großer, fetter Mann war gerade dabei heraufzuklettern.

James beschloss, einen unbekannten Weg einzuschlagen; er wandte sich zur Seite, spurtete über mehrere Giebel und rutschte an einem Regenrohr bis zum Boden hinunter. Er fand sich in einem Gewirr von niedrigen Gebäuden und Schuppen wieder. Hier war es sehr dunkel, und es dauerte nicht lange und er hatte sich verlaufen. Er irrte umher und versuchte, einen Weg zurück in eine vertrautere Gegend zu finden, als er einen Suchtrupp kommen hörte. Rasch kletterte er an der Seite eines eingerüsteten Hauses hoch und versteckte sich hinter einem großen, gemauerten Schornstein, bis seine Verfolger weg waren. Er glaubte die Häuser in der Nähe zu kennen, deshalb huschte er am Dachrand entlang und sprang zum benachbarten Giebel hinüber. Als er aufkam, brach unter ihm ein Ziegel weg und fiel klirrend auf das Straßenpflaster. Er hörte schwere Schritte, und irgendjemand ganz in der Nähe rief etwas, das in den leeren nächtlichen Straßen widerhallte.

So schnell er konnte, eilte James das Dach hinauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. Doch jetzt war er vom Pech verfolgt. Zwei weitere Ziegel lösten sich, und plötzlich rutschte er unaufhaltsam auf die Dachkante zu. Gleich würde er in die Dunkelheit hinabstürzen.

Auf dem Dach wuchs Efeu. James bekam einige Ranken zu fassen, aber sie rissen ab. Er rutschte über den Dachvorsprung und ruderte wild mit den Armen. Glücklicherweise war der Efeu, der an der Mauer wuchs, dicht und üppig, und James gelang es, Halt zu finden. Die beiden Dachziegel rutschten weiter und zersprangen laut klirrend auf dem Gehweg unter ihm. Dann war es still.

James hing mitten im Efeu und versuchte, seinen rasenden Puls zu beruhigen.

Es machte Spaß, in der Gefährlichen Gesellschaft zu sein, aber dieser Spaß war es nicht wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.

James überdachte seine Situation. Er war zerkratzt und mit blauen Flecken übersät, doch im Augenblick war er sicher.

Forschend schaute er sich um. Er befand sich etwa fünfundzwanzig Fuß über einem Innenhof und war von Ranken umgeben, die so dick waren wie die Äste eines Baums – mehr konnte er nicht sagen. Der Platz wirkte ungepflegt und verwahrlost und war so dicht mit Efeu bewachsen, dass man sich nicht vorkam wie in Eton, sondern wie in einem verlassenen Urwaldtempel.

James überlegte gerade, ob er hinunterklettern sollte, als ein Licht in einem Fenster im Erdgeschoss anging. Gleich darauf wurde eine Tür geöffnet, und er hörte Stimmen.

In dem schwachen Lichtschein konnte er nicht erkennen, was vor sich ging, aber im aufflackernden Licht eines Streichholzes erkannte er die dunklen Umrisse zweier Männer. Einer der beiden rauchte eine Zigarette – James sah die Glut, die von Zeit zu Zeit aufleuchtete, und roch den Tabakrauch.

Die Männer schauten sich kurz um und entdeckten die zerborstenen Dachziegel. James konnte ihre blassen Gesichter erkennen, als sie nach oben blickten. Zum Glück bemerkten sie ihn nicht, denn er war gut versteckt in dem dichten Efeugestrüpp, zudem schützte ihn seine dunkle Kleidung.

Einer der Männer musste wohl ein Stück Dachziegel aufgehoben haben, denn James hörte, wie es scheppernd zu Boden fiel. Der Mann mit der Zigarette lachte.

Eine Zeit lang standen sie im Hof beieinander und unterhielten sich. Der dichte Efeubewuchs an den Wänden dämpfte ihre Stimmen. James lauschte angestrengt, aber sosehr er sich auch bemühte, er konnte ihr Gespräch nicht verstehen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er bemerkte, dass sie sich in einer fremden Sprache unterhielten. Er lauschte noch angestrengter.

War es Spanisch?

Nein.

Vielleicht Italienisch . . .?

Nein.

Irgendwie kam ihm die Sprache bekannt vor.

James kannte sich mit Fremdsprachen aus. Er war in der Schweiz aufgewachsen und sprach fließend Französisch und Deutsch. Also weshalb bereitete es ihm Schwierigkeiten, diese Sprache zu identifizieren?

Und dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. Die beiden sprachen Latein.

Die eigenartigen Wörter und Sätze sprangen ihm förmlich ins Ohr. Tutus est: Es ist sicher; navis: Schiff und sanguis: Blut.

James war verblüfft. Latein war eine tote Sprache, die heutzutage niemand mehr sprach. Was, wenn es die einzige Sprache war, die beide Männer gemeinsam beherrschten? Das war zwar unwahrscheinlich, aber immerhin eine Möglichkeit. Oder vielleicht waren es zwei Lateinlehrer, die ihre Sprachfertigkeiten übten und voreinander angeben wollten. Das leuchtete schon eher ein. Der eine hatte tatsächlich etwas Schulmeisterliches an sich.

Der Raucher lachte wieder. Es war ein raues, brutales Lachen. Er drückte seine Zigarette aus, und die beiden Männer kehrten ins Haus zurück. Eine Minute später, vielleicht auch zwei, wurde das Licht ausgeknipst, und der Hof war wieder dunkel und still. James wartete ab und lauschte. Schließlich hörte er etwas unten auf der Straße, es klang wie eine Haustür, die ins Schloss fiel.

Er war in einer Zwickmühle: Sollte er wieder nach oben steigen und den Weg über die Dächer wagen, oder sollte er hinunterklettern und versuchen, einen Fluchtweg durch das Gebäude zu finden?

Beide Wege waren gefährlich.

Während er noch überlegte, wurde ihm die Entscheidung abgenommen, denn der Efeu begann, sich mit einem knirschenden Geräusch von der Wand zu lösen. So schnell er konnte, kletterte James hinunter und schaffte es, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, ohne abzustürzen.

Nun konnte er die Einzelheiten des Hofes deutlicher erkennen. Die eine Hälfte war gepflastert, die andere war mit altem eingestürztem Mauerwerk bedeckt. Ein rundes Gemäuer deutete darauf hin, dass hier vielleicht einmal ein Brunnen gewesen war, daneben befanden sich die Überreste einiger Säulen, eine verschüttete Grube und ein Mauerstück mit kaputtem Zierwerk. Alles war zerfallen und efeuüberwuchert, sodass es unmöglich war zu sagen, was dies früher einmal gewesen war, aber James’ erster Eindruck, in einer Art Tempel gelandet zu sein, war nicht ganz falsch.

Er rüttelte an den Türen und Fenstern. Alle waren verschlossen. Er spielte mit dem Gedanken, wieder hinaufzuklettern, als ihm in Fußhöhe ein Fenster auffiel, das vom Efeu halb verdeckt wurde. Es stand einen Spaltbreit offen und schien in einen Keller zu führen. Er kauerte sich auf den Boden und wollte es mit seinem Messer aufstemmen, stellte aber fest, dass es bereits so morsch war, dass er es ganz leicht aufbrechen und sich hindurchzwängen konnte.

Er schloss das Fenster hinter sich und schaltete seine Taschenlampe ein. In der Tat befand er sich in einem Keller. Zwei oder drei große Ölgemälde lehnten an der Wand und mitten im Raum standen einige Packkisten, die jemand als provisorischen Tisch benutzt hatte. Im Halbdunkel konnte James darauf eine Landkarte von Italien erkennen, die unter einem Stapel Bücher lag.

Auf die Seite einer Kiste waren zwei große rote Buchstaben gestanzt – zwei M –, und James bemerkte, dass eines der Bücher das gleiche Emblem auf dem Einband trug. Er nahm es in die Hand und schlug es auf: Es war engzeilig in Latein geschrieben. Aber er hatte jetzt keine Zeit, Bücher zu lesen. Er musste schleunigst hier raus.

James legte das Buch zurück und wandte sich zum Gehen. Gleich darauf machte er entsetzt einen Satz zurück und unterdrückte gerade noch einen Schrei.

Eine bleiche, geisterhafte Gestalt stand in der Dunkelheit neben der Tür und winkte ihn zu sich.

Ein Mensch, so bleich wie der Tod. Und dieser Mensch starrte ihn an.

James brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass er lediglich ein weiteres Gemälde vor sich hatte.

Er atmete tief aus. »Das war nicht nett von dir«, sagte er ruhig und hoffte, auf diese Weise seiner Aufregung Herr zu werden.

»Du hast mich fast zu Tode erschreckt.«

Er massierte seinen Nacken, und nachdem sein Herz zu pochen und seine Beine zu zittern aufgehört hatten, trat er näher und betrachtete das Bild genauer.

Es zeigte einen Mann in Lebensgröße, der mit einer römischen Toga bekleidet war. In gebieterischer Pose stand er da, einen Arm hatte er auf eine Marmorsäule gestützt, den anderen Arm streckte er dem Betrachter entgegen. Das kurz geschnittene Haar war weiß, und die kalkfarbene Haut wirkte beinahe durchscheinend. James fühlte sich nicht wohl bei dem Anblick, die Augen schienen den Betrachter direkt anzustarren.

Unten am Rahmen waren die vier Buchstaben UCMM eingraviert; weitere Hinweise, um wen es sich auf dem Bild handeln könnte, gab es nicht.

»Bis später«, sagte James und öffnete schnell die Tür.

Der Weg war durch einen schweren Vorhang versperrt. Er schob ihn beiseite und ging weiter. Ähnelte der Hof draußen einem Tempel, so schien dieser Raum hier eine Kapelle zu sein. Die Wände waren kahl, und ein grober Holztisch stand wie ein Altar an einer Seite.

Aber es war keine christliche Kapelle.

Ein Bild, das über dem Tisch hing, zeigte einen Mann in römischer Rüstung, der ein Schwert in den Nacken eines Stiers bohrte. Aus der Wunde spritzte ein großer Schwall dunkelrotes Blut.

Auf dem Tisch standen zwei Schüsseln, gewöhnliche Schüsseln, wie man sie beim Kochen benutzte, aber in der einen lag der Kopf eines jungen Hahns, die andere war halb gefüllt mit einer zähen braunen Flüssigkeit, die am Rand zu klumpen begann.

James roch daran, und sofort fiel ihm eines der lateinischen Wörter ein, die er aufgeschnappt hatte: sanguis, Blut.

Irgendetwas stimmte hier nicht. Mit einem Mal bekam er es mit der Angst zu tun und wollte so schnell wie möglich weg. James rannte zur Tür am anderen Ende der Kapelle und stieß sie auf. Sie führte zu einer kleinen Treppe. Lautlos stieg er hinauf und war wieder im Erdgeschoss. Er befand sich in einem kleinen Korridor mit einem Fenster, dessen Läden geschlossen waren. James stieß die Fensterläden auf und schaute nach draußen. Die Straße wirkte verlassen. So leise wie möglich öffnete er das Fenster, kletterte auf den Sims und ließ sich auf den Gehweg hinuntergleiten.

Er war sich nicht sicher, wo genau er war, deshalb suchte er Deckung und ging vorsichtig weiter in die Richtung, in der er Haus Codrose vermutete. Schon fürchtete er, sich verlaufen zu haben, dann bog er um eine Hausecke und wäre beinahe an die Leiter gestoßen, die die Männer der Suchmannschaft an die Wand gelehnt hatten. Noch immer war niemand zu sehen, aber in der Ferne hörte er Rufe und hastige Schritte. Ohne zu zögern, kletterte James die Leiter hinauf, wobei er zwei Sprossen auf einmal nahm.

Minuten später war er wieder auf dem Dach von Haus Codrose und schaute durch die Glaskuppel in das Zimmer des Hausvaters hinab – keinen Augenblick zu früh, wie er erkannte. Der dicke Mann vom Suchtrupp war da und redete aufgeregt auf Codrose ein, der daraufhin aufstand, seine Jacke anzog und den Raum verließ.

Ganz offensichtlich hatte er vor, einen Kontrollgang durch die Zimmer der Jungen zu machen.

James stieß einen Fluch aus. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Er musste wieder in seinem Zimmer sein, ehe Codrose feststellte, dass es leer war. James flog förmlich über das Dach und zwängte sich durchs Oberlicht hindurch. Rasch zog er die Dielenbretter weg und sprang durch die Öffnung. Er verschwendete keine Zeit damit, die Bretter wieder an ihren Platz zu legen; er würde wiederkommen und das nachholen, jetzt war nur eines wichtig: rechtzeitig im Bett zu liegen.

Er stellte sich vor, was Codrose und der Dicke gerade taten. Bestimmt würden sie in den unteren Stockwerken anfangen und sich nach oben vorarbeiten, dabei würden sie alle Türen, an denen sie vorbeikamen, öffnen.

Wie lange würden sie dafür brauchen?

Nicht lange genug.